16,99 €

Mehr erfahren.

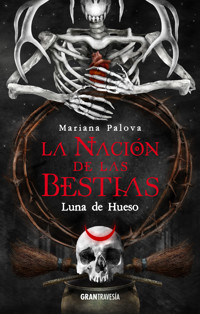

- Herausgeber: Océano Gran Travesía

- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche

- Serie: Nación de las bestias

- Sprache: Spanisch

«Al principio, Dios creó una criatura maravillosa. Pura, inmortal y perfecta... Pero al mirarla, supo que también era monstruosa, así que la partió en dos.» Obligado a separarse de su familia, Elisse abandona la fantasmagórica ciudad de Nueva Orleans para arrojarse en una salvaje contienda a través de Estados Unidos, con el único propósito de proteger a quienes ama de los inquietantes misterios que envuelven su existencia. Pero Elisse no viaja solo. El monstruo dentro de él ruge con fuerza, y su peregrinaje lo lleva a los paisajes desérticos de Utah. Allí conoce a Adam, un peculiar chico con el que comienza a establecer un importante vínculo emocional. Pero el desierto esconde secretos terribles, y Elisse tendrá que tomar, una vez más, una decisión que puede poner en peligro no sólo su vida, sino la de una nueva familia de errantes desesperados por su ayuda. Los lazos de lealtad serán puestos a prueba y el más valiente será el único sobreviviente. ¿Tienes el coraje de pelear al lado de Elisse? Bienvenidos de nuevo a nuestra Nación.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 936

Veröffentlichungsjahr: 2023

Ähnliche

NOTADE LA AUTORA

Algunas partes de los sistemas de magia utilizados en esta historia fueron sintetizadas y reinterpretadas para facilitar su incorporación a la trama; asimismo, algunos de los hechizos, rituales y símbolos han sido modificados para la seguridad del lector.

El Culto a la Grieta Resplandeciente y su contraparte son ficticios, pero están inspirados en tradiciones, sucesos y figuras históricas reales.

Ésta es la última puerta antes del despertar.

Bienvenidos de nuevo a nuestra Nación.

Este libro es para mí.

Mi viaje tuvo tanta niebla que creí

que me había perdido para siempre.

Pero decidí no rendirme.

Y volví a encontrar el camino.

PRÓLOGO

(El libro rojo de Laurele Elisse)

Frío.

Siempre he detestado el frío y no sólo por haber crecido en una India abrasada por el sol, o porque me traiga malas memorias de las montañas heladas del Himalaya, de las cuales poco puedo ya recordar.

No. Lo odio porque el frío me recuerda lo frágil que puedo llegar a ser. Miembros entumecidos, temblores incontrolables, resfriados que amenazan con volverse neumonías; sentirse cómodo y seguro en el frío es sólo para aquellos que ignoran lo que es carecer de abrigo para vestirte o de un techo bajo el cual refugiarte en las noches. Para los que no comprenden lo terrible que es sentir los dedos helados de la muerte ir adormeciéndote poco a poco hasta arrebatarte la vida sin que puedas hacer nada al respecto.

El frío es hambre y miseria. El frío es un símbolo de dolor.

Pero, por encima de todo, el frío es un maestro cruel que me ha enseñado tres cosas que ojalá nunca hubiese tenido la desgracia de aprender.

La primera y la más preocupante: la piedra filosofal, aquella espada dorada que le quité a aquel ser mitológico llamado Rebis, y que introduje en medio de mis costillas ha comenzado a oprimir mi magia.

Desde que la llevo conmigo, no sólo siento como si cargase una enorme piedra sobre el pecho, sino que cada vez que intento utilizar mi brujería, la espada la consume y la devora con su oro hermético, dejándome tan débil que aun respirar me resulta agotador.

Como si, en vez de otorgarme vida eterna, luchase ferozmente por arrebatármela.

La segunda revelación y la más terrible: a pesar de haber nacido del fuego y la devastación, el frío es algo que al monstruo dentro de mí parece gustarle.

Cada vez que mi piel se eriza, cada vez que mis labios se pintan de azul o mis dedos se engarrotan en medio de la noche, su murmullo se aclara, su voluntad me resulta más imperiosa y su hambre… oh, su hambre…

El frío me hace sentir que, a través de este espantoso viaje, no he hecho otra cosa más que traer a mi monstruo de hueso de vuelta a sus raíces. Al origen de su poder.

Finalmente, la tercera verdad, la más dolorosa de todas: el frío me mostró, de la forma más dura, lo fácil que fue perder al hombre al que amaba.

Y cuando mi garra de hueso lo soltó en el río del plano medio y lo vi precipitarse hacia el vacío sin poder hacer nada al respecto, quise que el frío terminara conmigo allí mismo. Que me congelase hasta no sentir nada más, porque aun si yo lograba salir del bardo de los espíritus y alcanzaba de nuevo la luz del mundo humano, nada de eso me importaría.

Había sobrevivido a Laurele y al Señor del Sabbath, a la abominable alquimista Jocelyn Blake y a los legendarios tramperos Lander. Había sacrificado a Adam, a Red Buffalo, a lo que quedaba del amor de mi familia y aun así… no había logrado salvar a Tared.

No, era absurdo seguir adelante, ¿por qué más valdría la pena pelear si todo lo que juré proteger se había deslizado fuera de mis manos para desaparecer en el abismo?

Así que, a medida que él se hundía, cerré los ojos también. El frío era tan terrible que casi podía sentir mis huesos encogerse, y la luz que había hecho nacer en mi mano para iluminar la negrura, poco a poco se apagaba como una diminuta flama en medio de la oscuridad. El sabor metálico de la sangre inundaba mi paladar, mi brazo entero dolía debido a ese último disparo con el que me habían alcanzado los tramperos, el terrible peso de la espada me ahogaba con más rapidez que el agua alrededor. Y mis astas, plateadas y brillantes contra las sombras, ya no eran más que una corona maldita que me empujaba cada vez más hacia el vacío.

Mientras descendía, miré sobre mi hombro, hacia abajo, hacia aquel pozo infinito donde ya no había vida ni espíritus ni engendros: la profunda frontera del plano medio, el último paso a la muerte definitiva. Y de ese lugar, de esa franja gruesa y oscura que separa todo lo que existe y lo que deja de existir, brotó un sonido extraño, tan quedo que no sabía si lo que escuchaba era más bien el flujo sanguíneo en mis tímpanos.

Al principio parecía estática, como cuando enciendes un televisor antiguo y aparece el tono del ruido blanco por la pantalla, pero después, comprendí que era un río infinito de gritos, de bramidos que clamaban por mi llegada.

¿Se trataban de las propias voces del monstruo dentro de mí, escapando de mi cuerpo ante el inevitable alcance de la muerte? Ya no me interesaba saberlo, así que cerré los ojos y me dejé sofocar por la idea de que tal vez siempre había sido mi destino volver a esa oscuridad y a lo que fuera que me esperara allí abajo. Tal vez eso fuera el único hogar al que podía aspirar, porque si algo tenía por seguro es que ya no había forma de que pudiera pertenecer a mi gente de nuevo.

Por primera vez, desde que había comenzado mi odisea en Nueva Orleans, estaba listo para que todo terminara.

Pero fue allí, en medio de la soporífera resignación de haber perdido la batalla, que una aurora brillante quebró la penumbra como una flecha. Todo resplandeció y las voces se desvanecieron junto con las sombras en las que habitaban.

Abrí los ojos de nuevo y al ver esa claridad y ser arrastrado de vuelta a la vida en contra de mi voluntad, me di cuenta de que, por más que lo deseara, no podía darme el lujo de morir en ese momento.

Porque no sólo mi mundo, sino el de todos los errantes, ése por el que habíamos luchado para proteger durante siglos, estaba a punto de derrumbarse.

CAPÍTULO 1

UN PACTO FRÁGIL

19 años atrás

Hace más de un milenio escogí ser la creadora de un nuevo dios.

Una elección que, sin saberlo, me convertiría en la madre de una fuerza indestructible y arrebatadora de la naturaleza.

Después, se nos dio a ti y a mí un último regalo: la primera parte de una premonición: una advertencia lejana que anunciaba el Triunfo de la Luna, la cual, aun cuando volvería de entre la nieve, pequeña e insignificante como la última espiga del invierno, tendría el poder de rasgar para siempre el velo que separa a los vivos de los muertos.

Pero apenas hace un año recibí la segunda parte de ese vaticinio. Y entonces, supe que necesitaba despertar al menos tres magias. Tres ofrendas, tres pactos que aguardarían el regreso de aquella criatura que me había convertido en madre.

Y el último de esos pactos acaba de ser concretado, porque la mujer tirada a mis faldas, con los pechos expuestos al escrutinio de la noche y la cara torcida dentro de la niebla, expira, por fin.

El athame, el gran cuchillo de hierro blanco que empuño en mi mano se regocija, satisfecho al ver el símbolo que he trazado con su afilada punta, sobre la zona del corazón.

La ofrenda ha sido aceptada. Y lo sé porque, por encima del olor a carne quemada que desprende mi palma, empiezo a percibir el aroma de miles de flores.

El bosque enmudece al ver que abandono a mi víctima y me abro paso en sus entrañas, orgullosa y altiva contra el invierno que suspira en mi cara, la única parte de mi cuerpo que aún conserva su piel. Esta noche es dura, la más fría de la estación, pero no es suficiente para amedrentarme. La flama de la devoción que siento por mi criatura me ha devuelto la fuerza, de la cual estos largos años de espera intentaron despojarme, así que deslizo con más ímpetu mis pies a través de los restos de escarcha, lodo y hojarasca. Los gusanos congelados se retuercen y vuelven a la vida, la noche me observa con una luna entintada de rojo.

Me adentro en la espesura de endrinos negros como el hollín para seguir la ruta del viejo camino. La última vez que estuve aquí fue hace un milenio, pero tal como mi cuerpo, el bosque que me rodea, maldito, también se detuvo en el tiempo.

A cada paso que doy, observo con placer cómo el suelo burbujea cual caldero hirviente, a la par que desentierra decenas de columnas vertebrales antiguas, todas iguales, todas cosecha de la más brutal de mis semillas.

Un cementerio sin tumbas. Un camposanto entero para un solo cadáver.

Sonrío con placer al pensar en la furia que debes sentir al escucharme caminar sobre la tierra.

Escupo sobre los restos mientras mi túnica adquiere un matiz escarlata al rozar mis músculos despellejados, un hedor dulce que pronto perciben los espíritus que poco a poco despiertan en la oscuridad.

Los encuentro acuclillados detrás de las espinas, percibo sus ojos rojos como el carbón. Me observan. Me huelen. No saben quién soy, nunca me han visto antes, pero me desean como las moscas asedian la carne podrida, me buscan como anhelan a toda criatura con magia que pone un pie en estas tierras revueltas de sombras. Sus bocas famélicas se tuercen, sus entrepiernas se humedecen al percibir la sangre que impregna mi vestido, pero no se atreven a acercarse, no cuando la niebla del Señor del Sabbath me envuelve, la furia del trotapieles del desierto palpita en mis venas y un último pacto se derrama en la hoja blanca de mi daga.

—Tres magias. Tres pactos. Tres lealtades atadas a mi voluntad —repito con orgullo, como si quisiera mostrarte todas las cosas terribles que tuve que hacer por tu causa.

Llego hasta el corazón del cementerio, el sitio donde el viejo sendero se convierte en una estrella de ocho puntas, un cruce de caminos que los árboles rodean como un altar para los dioses que sólo despiertan después del crepúsculo.

Y, en medio, encuentro los restos de una fogata.

Camino alrededor del enclave tres veces. Me agacho y doy vida a la hoguera con el simple roce de mis manos, para después volver a circular.

No es calor lo que busco, sino librarme de esta desesperación.

Pero las doce dan paso a la una, la una se desdobla en las dos, las dos se convierten en las tres. Y cuando el sol comienza a vencer a la Estrella de la Mañana sin un remusgo de lo que llevo siglos esperando escuchar entre estos árboles, mi agonía se transforma en furia.

—¿Dónde está? —grito—. La predicción que hice era clara, ¡ésta era la noche! ¡¿Dónde está ese…?!

Me quedo quieta y el viento ulula en mis faldas, hasta que un gallo canta en la lejanía. Dos veces nada más.

El llamado me hace mirar hacia donde el alba rompe el horizonte negro de la noche. Mis ojos se llenan de alivio y mis brazos se alargan hacia la silueta que se acerca entre la nieve. Distingo sus hombros anchos, su cuerpo alto y el rubio de su cabello como un halo celestial alrededor de su cabeza.

—¡Por fin, por fin, padre de mi criatura! —exclamo jubilosa—. ¡Por fin has…!

Cierro la boca cuando la luz de la hoguera ilumina al hombre. Los demonios de las sombras callan y se levantan, sonrientes ante mi horror. El athame blanco se desliza de mis manos para caer al suelo y hacerse polvo como si estuviese hecho de cenizas. Y al verme indefensa, paralizada desde los dedos a la cabeza por una magia que tenía más de un milenio sin sentir, ellos me rodean. Tiran de mis ropas hasta arrancármelas con el deseo de llevarme con ellos, a las sombras.

Pero nada de eso me importa. Porque esta noche yo esperaba la llegada de un bebé.

Pero lo que tengo frente a mí… es a un hombre con los brazos vacíos.

CAPÍTULO 2

TEMBLOR

Una campanilla suena sobre mi cabeza cuando empujo la puerta de aluminio para pasar. Y al adentrarme en el pequeño establecimiento de carretera, lo primero que alerta mis sentidos no es el tufo a licor ni el tintineo de los tragos servidos por el cantinero: es el intenso olor a errante que desprende un grupo de motociclistas, apretujados en una esquina del bar.

Pero, a pesar del potente tirón que siento en mis entrañas, ninguno de aquel Atrapasueños dirige la cabeza hacia mí.

Me quito la escarcha de los hombros y voy hacia las mesas atiborradas de camioneros. Por suerte, el calor del lugar me ayuda a controlar un poco las sacudidas de mi cuerpo, protegido sólo por una cazadora gris y los delgados vaqueros que poco han podido hacer contra el condenado clima del exterior.

En mi trayecto, un corpulento y solitario errante llama mi atención. Vestido con una gruesa chamarra de cuero, está sentado ante la barra de bebidas, apartado del grupo de motociclistas. Sus manos aprietan un tarro de cerveza y sus ojos, grises como los de Johanna, están clavados en el único televisor del lugar.

Me acerco hacia él, demasiado cansado como para prestar atención al silbido obsceno de un borracho a mis espaldas. Y paso a paso, las voces del monstruo de hueso se alzan ante la cercanía de otro de mi raza.

¿Tu raza?, se burla. Tú y yo somos… bestias de otra clase.

Me siento en el banco al lado del perpetuasangre. Y en cuanto pongo los brazos sobre la barra, él mira hacia mi mano izquierda, aquella que oculta mis dedos descarnados bajo un guante de lana percudida. Los vellos de su nuca se erizan en un reflejo instintivo de su ancestro, uno que desprende un penetrante olor a montaña.

Recurro al poco autocontrol que me queda para no gruñir de irritación.

—¿Alguna novedad? —pregunto en voz baja. Los ojos del motociclista se desvían hacia mi cara, cosa que aprovecho para meter ambas manos en los bolsillos de la chamarra, lejos de su vista. Él mueve la cabeza de un lado a otro e intenta ignorar la inquietud del espíritu en su interior.

—Por suerte, no —responde para luego apurar un trago a su cerveza. Observo la hilera de botellas de cristal detrás de la barra, repentinamente sediento.

—Es cuestión de tiempo para que nos encuentren —digo, aún con la mirada fija en el licor—. Los Lander sólo están esperando el momento oportuno para acabar con todos nosotros. Y estoy bastante seguro de que pretenden divertirse mucho en el proceso.

Mis palabras aceleran los latidos de su corazón. Y ante nuestro breve pero gélido silencio, la voz del hombre a mi lado silencia el ruido del bar.

—Dios santo, ¿qué fue lo que hiciste allá, en Utah, muchacho?

Al girar hacia él, encuentro algo que me hace arrugar la nariz: miedo. El tipo me teme, porque su pregunta no fue un “qué pasó” ni un “qué les hicieron”,sino un “qué hiciste”.

De pronto, mi cansancio se desvanece y da paso a un fuego diferente, porque su ancestro, demasiado perceptivo para mi gusto, ha logrado ver una oscuridad que ya no tengo fuerzas para ocultar.

Me pongo de pie, despacio. El perpetuasangre abre bien los ojos y se echa hacia atrás, como si mi pequeño cuerpo fuese una amenaza contra la imponencia del suyo. Pero antes de que pueda dar un paso hacia él, alguien toma mi brazo y lo tuerce.

—¡Oye, tú! ¿Qué edad tienes? —exclama el cantinero, que se estira desde atrás de la barra—. Muéstrame tu identificación, ¡ahora!

Quémale el maldito brazo…

Y por unos segundos, lo intento. Intento llamar al fuego de mi magia para quemarle la palma entera al hombre, pero la espada filosofal dentro de mí lo ahoga como si disparase agua helada a través de mis venas.

Frustrado, empujo mi brujería con toda mi voluntad hasta que una chispa de rabia logra desatar un tenue calor bajo la piel de mi brazo.

Un calor que crece.

Y crece.

Y crece.

¡QUÉMALO!

Cuando estoy a punto de hacer aquel fuego estallar, cinco dedos grandes y pesados se colocan sobre mi hombro y tiran de mí, logrando que el cantinero, sorprendido, me suelte. El fuego se extingue de inmediato al encontrarme con los ojos azules de Tared.

Y su mirada, más fría que un témpano, hace que Wéndigo se agazape furioso dentro de mí.

Abro y cierro la boca, pero antes de que pueda replicar, él señala con un rápido movimiento de cabeza hacia atrás, a la puerta del bar. Bajo la barbilla y me suelto de su agarre con una sacudida.

El líder de Comus Bayou se da la mano con el perpetuasangre. Éste llama a Tared “hermano” casi con alivio, como si todo el temor que sentía hace unos instantes se hubiera desvanecido con la presencia de…

Uno de los suyos.

Salgo del bar a zancadas y el frío de afuera me recibe con un latigazo. Aunque ya dejó de nevar, la gruesa capa de nieve que cubre los costados de la carretera y el cielo gris del mediodía me hacen sentir como si la tormenta nunca se hubiese acabado.

Encuentro, sobre el porche del establecimiento, nuestras mochilas de viaje tiradas de forma descuidada. Las paso de lado sin la mínima intención de recogerlas, y cruzo de manera distraída el estacionamiento lleno de motos y camionetas con las llantas envueltas en cadenas, preparadas para soportar los caminos helados. El tintineo de las botellas y el murmullo del bar desaparecen cuando llego a la orilla del estacionamiento, donde comienza una línea de árboles despojados de follaje.

La falda del bosque cruje con suavidad bajo mis botas. Camino un poco, sin dirección, hasta que el peso de la espada me obliga a ponerme en cuclillas para tomar aire. Miro la nieve unos segundos y me quito el guante para hundir mi mano humana en el manto. Dejo los dedos clavados allí y permito al hielo latir sobre mi piel hasta que la quemazón se vuelve insoportable.

Y cuando por fin la rabia se disipa a causa del dolor, un gemido escapa de mi garganta.

—¡Carajo! ¡Carajo! —retraigo mi mano contra mi pecho, como si eso ayudase a contener esa parte de mí que tanto lucha por dominarme.

Estuve a punto de quemarle el brazo al empleado de ese bar, de lastimar a un ser humano que no tenía nada que ver con mis problemas. Y encima, también traté de esa manera tan hostil a un hermano que sólo estaba asustado por razones completamente comprensibles.

Eso no era tu hermano…...

—¡Cierra el maldito hocico de una vez!

Mi grito retumba en el bosque. Y aunque Wéndigo guarda silencio, sonríe con todos los dientes, porque sabe que tiene razón. No puedo culpar a aquel perpetuasangre por haberse sentido así, ni a él, ni a cualquier otro errante que se tope conmigo durante nuestro viaje a través del estado de Montana.

Pero lo peor de todo fue que Tared ha sido testigo, una vez más, de lo terrible que puedo llegar a ser.

Con dificultad, me levanto y regreso sobre mis pasos. Salgo por el desnivel y vuelvo a dar vueltas por el estacionamiento. Aunque la tentación de invocar de nuevo mi fuego interior para tratar de calentarme es enorme, desecho la idea de inmediato. No tengo ganas de perder más energía y sentirme todavía peor que ahora.

Minutos después enderezo la espalda al ver a Tared salir del bar con unas llaves entre los dedos. Recoge nuestras mochilas del porche, se acerca con la mirada fija en el suelo y, sin decir una palabra, como si yo no estuviera aquí, pasa a mi lado sin siquiera voltear a verme.

A decir verdad, me habría hecho menos daño una bofetada.

Cuando rodea el local y se pierde en la parte trasera del estacionamiento, decido por fin seguirlo. Pronto, Tared, el lobo, me guía hacia una camioneta estacionada en una esquina, una pickup color beige ya desvencijada por los años. Después de abrir el vehículo, lo primero que hace es meter la mano bajo el asiento del copiloto. Con discreción, arrastra sobre el tapete una larga escopeta, de gran calibre. Tared mira el arma de arriba abajo y vuelve a ocultarla.

El recuerdo de cuando lo vi hacer algo similar hace más de un año, allá en Nueva Orleans, me viene a la cabeza de pronto.

Noto que también hay una caja de municiones bajo el asiento y unos cuantos bultos en el espacio en la parte trasera; chamarras gruesas de plumón y lana con un aspecto mucho más confortable que la delgada cazadora que llevo encima. Él guarda ambas mochilas y retrocede para dar la vuelta al vehículo y subirse al asiento del conductor. Se acomoda el cinturón, fija su mirada en el parabrisas y tan sólo la desvía hacia mí cuando, tras unos largos segundos, yo sigo sin acercarme. El devorapieles me descubre con las botas quietas en el pavimento mientras intento hallar vestigios de nuestro vínculo, esa delgada línea que unía su corazón con el mío y que tiraba desesperadamente de nosotros con tal de unirnos de nuevo. Pero no encuentro nada… Porque esa unión ya no existe.

La garra dentro de mi pecho me hace llevarme una mano al esternón.

—¿Qué estás…?

—¿Me odias? —pregunto en voz baja, sin mirarlo a los ojos—. ¿O sólo me tienes miedo, al igual que ese hombre?

Vaya. Qué extraño es escuchar en mí ese matiz de tristeza cuando, en mi cabeza, todo el tiempo estoy enojado.

El silencio de Tared me hace sentir como si una roca se balanceara sobre mi cabeza. Y lo peor es que, a mi pesar, no sé cuál de las dos opciones me dolería más.

—Si me dejas aquí —continúo— toda esta pesadilla terminará para ti. Para todos. No necesitas seguir cargando conmigo. No tienes por qué…

Estar con alguien a quien detestas.

Tared aprieta el volante entre los dedos y mira hacia el frente durante unos segundos tan largos que parece considerar mis palabras.

Wéndigo musita y, como si lo hubiese escuchado, el lobo niega con la cabeza.

—Sube —dice con sobriedad. Tanta que no siento ningún alivio. Ninguna felicidad.

Tan sólo un tímido temblor.

Me acerco, encorvado. Abro la puerta y trepo sobre el asiento cubierto por algunas cobijas de lana. El olor del errante a quien pertenecía este vehículo persiste en el interior, lo que atiza el hambre del monstruo dentro de mí.

Tared enciende el vehículo, se desplaza por el estacionamiento y toma rumbo hacia la carretera, mientras algunos miembros del Atrapasueños salen del bar. El perpetuasangre con quien tuve el incidente hace una señal hacia el lobo a modo de despedida, mientras que yo no me atrevo a quitar la mirada del tablero.

Pronto, entramos en el asfalto, y la tensión se prolonga a medida que avanzamos cada vez más rápido por el camino de árboles flacos y montañas grisáceas. Y aun cuando el invierno del norte lo congela todo, el frío dentro de la cabina me parece mucho más desolador.

El lobo pisa el acelerador y el pequeño aglomerado de negocios de carretera por fin se pierde a nuestras espaldas. Copos de nieve se acumulan despacio sobre el parabrisas.

Al pasar un letrero que nos marca la ruta hacia la carretera estatal, recargo el hombro contra la puerta de la camioneta y me rodeo con mis propios brazos, rendido ante la fatiga.

No vale la pena…...

Hoy, Wéndigo está más hablador de lo normal. Eso o son mis propios pensamientos, los cuales ya no se diferencian mucho a la voz del monstruo dentro de mí.

No lo sé. Ya no estoy seguro de nada.

CAPÍTULO 3

UNA GRIETA RESPLANDECIENTE

Blanca y feroz, una luz ilumina de pronto el costado de mi cara para despertarme como el beso de un amante violento.

Abro los ojos y el desmesurado resplandor, agresivo e hiriente, comienza a debilitarse, a convertirse en un brillo tenue sobre las paredes de tierra y roca de mi prisión.

La última vez que fui agredida por este brillo lunar, la celda era toda plomo fundido, fuego y calor que me derretía la planta de los pies. Pero ahora, el suelo está tapizado de una nieve tan mortífera que hasta mi sangre se torna de cristal. ¿Cuánto habré dormido esta vez? ¿Horas, días, semanas? ¿Cuántos suplicios, cuántos ciclos habrán pasado desde que vi saltar a mi hijo de aquella catarata?

Giro la cabeza hacia la ventana de mi celda, hacia aquel portal por donde brota la insistente luz. Mi nuca unida al suelo por raíces se desgarra con el movimiento, pero la agonía ya sólo me es costumbre, así que observo aquel llamado hasta que decido arrancar mi cuerpo desnudo de la tierra para levantarme.

Sangro, sangro en abundancia, y la tierra debajo de mí absorbe mis fluidos con desesperación, se alimenta de mi dolor y me mantiene viva a la vez para recordarme que la misericordia del plano medio es tan inmensa como su apetito. Y con eso, empiezo a caminar entre las sombras, confiada en que mis pies y manos despellejadas ya han memorizado cada roca, cada fruto necrótico, cada columna vertebral con la que he tropezado a lo largo de mi permanencia en este lugar de muros ovalados; un Tártaro que ahora es mío, aun cuando yo misma lo construí para ti.

Me detengo frente a la ventana, una boca de absoluta oscuridad empotrada en medio de la pared curva, y escucho el sonido del agua detrás del portal, la voz de un pacto entre este mundo y el otro.

Mi vientre se hincha como un nido al acariciar con mis manos sangrantes las cinco marcas de garras hendidas más allá del bordede la ventana. El rastro escarlata parece complacer al velo entre el plano espiritual y el humano, puesto que, en cuestión de segundos, escucho el rugido del mar.

Un vendaval escupe agua salada desde el interior del portal hacia mi cara como una brisa de cuchillos. Me echo hacia atrás, pero la tempestad amaina y el agua de la ventana se queda quieta como la superficie de un estanque en el subsuelo.

Sólo así soy capaz de sumergir la cabeza.

Allí dentro, todo es negrura. La miro por largos minutos hasta que mis pulmones suplican por aire. Me aferro con huesos y uñas al borde para soportar la asfixia mientras mi cuerpo se convulsiona ajeno a mi voluntad.

Y al vislumbrar la muerte en mi pecho cada vez más apretado, el vínculo entre lo vivo y lo muerto por fin se establece; la oscuridad se disipa y el agua se evapora alrededor, lo que me permite de nuevo respirar.

Con mi magia oprimida por esta cárcel maldita, me he quedado sola con mis tres pactos. Tres magias por las que ahora, en este siglo, se me ha dado el nombre de “Mara”.

Pero más allá de eso, ya sólo soy un escalofrío en la nuca, una sombra en el rabillo del párpado, un ojo que observa en la oscuridad.

Y tal como lo esperaba, puedo ver una vez más a mi criatura, pero ahora en medio de la nieve. Tan magnífico, ¡tan hermoso que podría devorarlo con tal de sentirlo dentro de mi vientre! Mi creación, mi amado, mi hijo, ¡cómo desearía lamer las lágrimas que la bestia obscena que está a su lado le ha hecho derramar! ¿Por qué no se da cuenta del ser vulgar y frágil en el que se transforma cada vez que busca el calor de aquel animal inmundo? ¿Por qué se niega a ver que su camino, destinado a la grandeza, se ha vuelto un sendero de espinas y fantasmas desde el momento en el que decidió convertirlo en su objeto de deseo?

Quisiera retorcerle el cuello hasta desprenderle la cabeza, abrirle el vientre en canal y usar sus tripas para buscar algo más que un vaticinio entre ellas…

Pero por ahora, lo único que puedo hacer es esperar. Observar y esperar, tanto como tú lo has hecho durante estos diecinueve años.

Saco la cabeza del portal y retrocedo para volver a recostarme sobre el suelo. Las raíces frías se remueven en la tierra como gusanos para alcanzarme; se introducen con puntas afiladas por cada cavidad de mi cuerpo para paralizar mi magia y unirme al plano de los espíritus, hasta que el portal necesite mostrarme algo de nuevo.

Después, miro hacia la puerta de madera detrás de mí, justo en contraposición con la ventana, hecha para que la única forma de salir de aquí sea si alguien la abre desde afuera.

El dolor que inflige esta celda sería brutal para cualquiera, pero para mí ya sólo es pasajero, porque el día en el que tú me encerraste aquí, me fue revelada la tercera parte de la premonición: cuando caiga la última magia, mi criatura resucitará. Y ese día, por fin se abrirá esa puerta.

Y cuando eso suceda, el mundo despertará de su sueño.

CAPÍTULO 4

UN MILAGRO DECEPCIONANTE

El dolor en mi pecho me obliga a despertar, jadeando. Abro los ojos y me encuentro solo en la cabina de la camioneta, recostado boca arriba a lo largo del asiento y con el peso de una cobija sobre mi cuerpo. Intento respirar, pero no logro llenar mis pulmones por completo, así que me hago un ovillo hasta que la presión se vuelve más o menos tolerable.

Me levanto, miro alrededor y descubro que estoy en el estacionamiento de un motel de carretera. Al lado hay un autoservicio con un restaurante diseñado para asemejarse a una cabaña, de esos que pululan por zonas montañosas como ésta. También hay una gasolinera del otro lado del camino, con un solitario tráiler cuyo tubo de escape expulsa humo negro que contrasta con el anaranjado del atardecer.

Al parecer, he dormido por lo menos tres horas, pero me siento como si no lo hubiese hecho desde hace semanas. El invierno devora los días con tanta rapidez…

Reúno el valor para apartar la cobija. Me ajusto el gorro de lana, me pongo una chamarra blanca de plumón que encuentro detrás del asiento y bajo de la camioneta, resintiéndome del peso de la espada en cuanto pongo los pies sobre el asfalto resbaladizo. La ventisca me llena la cara de diminutos copos de nieve que tampoco me hacen ningún favor.

Sin ganas de desnucarme en una caída, me acerco con cuidado al comercio, donde un oso de madera con un letrero de “bienvenidos” me recibe en la puerta de cristal. Al entrar, el agradable sopor de la calefacción me hace suspirar de alivio y volver a sentir los dedos de mi mano humana.

El sitio es grande y muy rústico, tan alusivo a una cabaña como su exterior, pero no está muy concurrido; apenas hay un par de turistas con tablas de nieve y un camionero que deambula por el pasillo, lo que me hace pensar que pasamos por una zona muy aislada o lejos de un foco turístico. Idea que, por alguna razón, no me termina de gustar.

Paso de largo la pequeña sección de autoservicio, aunque no sin antes dar un vistazo a los pasillos abarrotados de víveres, recuerdos de la región y artículos de viaje. No tengo idea de cuánto dinero nos queda para el resto del camino, pero ya no debe ser demasiado.

Pronto, logro divisar a Tared. Está sentado en una butaca al fondo de la zona del restaurante y tiene la mirada clavada en el celular que sostiene entre las manos, mientras la ventisca, ahora más vigorosa, golpea contra la ventana a su lado.

La sensación de la cobija que tenía encima al despertar, ésa que estoy seguro de que no me puse yo mismo entre sueños, aún acaricia mi piel. Pero cuando el lobo ni siquiera levanta la cabeza al acercarme, me desaferro de inmediato de esa ilusión.

Me siento en el lado contrario de la mesa y observo los platos de comida. La sopa frente a mí parece tibia, como si ya tuviese un tiempo servida, mientras que una lata de Red Bull abierta al lado de Tared me recuerda que no soy el único cansado aquí. ¿Hace cuánto que no dormimos más de cuatro o cinco horas seguidas? ¿Seis, siete días?

¿Hace cuánto que él no duerme con tal de vigilarnos?

Alargo mi mano hacia la cuchara. Nada más tocarla, el devorapieles deja el teléfono a un lado, toma su emparedado y, en completo silencio, comienza a comer.

Al sentir la humedad subir sin tregua hacia mis ojos me veo obligado a voltear hacia el vidrio y contemplar la nieve bajar, porque esto es lo que más me duele de todo: la cobija, la comida, su silenciosa sensatez; el hecho de saber que, sin importar qué tan responsable sea el hombre lobo conmigo, sus gestos son en realidad mecánicos y repetitivos, carentes de afecto, porque aun cuando nuestros cuerpos lograron salir del plano medio, una parte de nosotros se quedó allí abajo, perdida para siempre en la oscuridad. Tared jamás dejó de ser el líder, el errante leal, el protector… pero yo ya nunca volveré a ser el mismo de antes.

Y eso significa que ya no soy aquel chico a quien alguna vez él amó.

¿De verdad crees que lo hizo? No eras más que un juguete.

En vez de responderle a Wéndigo, miro de reojo al devorapieles, quien se ha acabado su plato en tres bocados para poder volcar su atención otra vez al celular. Siento una punzada en el pecho porque, para mantenerse sano, necesitaría comer dos o tres porciones más, por lo menos. Es un guerrero, alguien que necesita valerse de su fuerza física, él no es…

Un errante con magia.

Inquieta, mi mano enguantada se estruja contra mi regazo, como si tuviese vida propia al recordar el vacío del plano medio. El frío, la asfixia, la desesperación y de pronto…

La luz. La grieta sobre el abismo.

Vuelvo la mirada hacia la ventana y observo unas huellas en la nieve, sobre la jardinera. Los sucesos que vivimos al saltar por la catarata de Stonefall regresan a atormentarme, porque hasta el día de hoy sigo sin creer cómo pudimos salir vivos de eso.

No, ¿cómo es que Tared salió vivo de eso?

Cierro los ojos un momento y vuelvo a recordarlo todo, con tanta nitidez que siento la misma angustia trepar por mi garganta, como si en este preciso instante él estuviese desapareciendo de nuevo en la oscuridad.

En aquel momento, cuando caíamos en el agua, mi magia había logrado hacer que el hombre lobo cruzase al plano medio conmigo, lo que de por sí ya era un auténtico logro, pero eso no significaba que pudiese mantenerlo con vida dentro de él, así que sólo era cuestión de minutos, instantes, tal vez, para que el peso del mundo espiritual lo aplastara.

Hasta que el milagro sucedió. Hasta que aquella luz abrió la oscuridad como una grieta y la transformó en una transparencia turquesa e infinita, mientras que la terrible corriente que me arrastraba se apaciguó, como si el tiempo se hubiese detenido de pronto. Y a pesar de que el frío todavía me mordía los huesos, la sorpresa me sacudió cuando volví a mirar hacia donde se había hundido el hombre lobo. Porque él, en esa cámara lenta propia de un lugar sumergido en el agua, se depositó suavemente contra el fondo de “algo”.

Una nube de polvo se elevó a su alrededor y luego, Tared se quedó inerte sobre lo que parecía una superficie de rocas y arena. Su mirada, antes en blanco, ahora estaba cerrada, como si sólo estuviese durmiendo, y él se balanceaba con una tranquila corriente, sin aquella rigidez mortífera que había tenido tan sólo segundos atrás.

Mi cuerpo despertó azotado por un látigo. Recuperé el control de mis extremidades y nadé hacia Tared con todas mis fuerzas, como si la esperanza me hubiese devuelto la vida que el plano medio estuvo a punto de quitarme.

Lo tomé del brazo y miré hacia arriba. El agua, que brillaba en un tono verde, casi neón, me hizo saber que no estábamos a demasiada profundidad.

Nadé hacia la luz y jalé al devorapieles detrás de mí, asombrado de no haberme ahogado todavía. El peso de la espada en mi pecho y la piel de lobo amarrada a la cintura de Tared luchaban por hundirme de nuevo, pero logré subir, subir y subir hasta que estiré la mano hacia arriba.

Y entonces, mis dedos se estrellaron contra una superficie dura y traslúcida. Desconcertado, golpeé como pude con el dorso, una y otra vez, pero aquella cosa ni siquiera vibró.

Mi corazón se desbocó hasta mi garganta al darme cuenta de que era una gruesa capa de hielo.

¡Suéltalo y sálvanos!

¡Olvídalo, hijo de puta!

Sé que le dije al monstruo dentro de mí. Luego grité debajo del agua al darme cuenta de que, aun cuando Tared y yo nos habíamos salvado de los tramperos, aun cuando habíamos escapado del plano medio y de la oscuridad, tal vez no íbamos a lograrlo.

A punto de desmayarme a causa del frío y la falta de aire, un puño salió disparado como un arpón a mi lado y golpeó el hielo con tanta fuerza que le hizo una fisura.

Tared, como si hubiese despertado de un sueño inhóspito, dejó escapar el último vestigio de aire en su pecho y soltó mi mano para aferrarse a la capa de hielo con las garras que había hecho crecer en sus manos humanas. Me revolví con desesperación para no hundirme, en tanto él, con puños y rodillas, comenzó a rasguñar y a golpear la superficie con un impulso exorbitante, a pesar de estar debajo del agua. Lo hizo una y otra vez hasta que, por fin, la capa de hielo se rompió como el cristal.

Un cielo gris y un frío desgarrador fue lo único que nos recibió en la superficie. Jadeé y chapoteé con desesperación en el agua helada hasta que pude aferrarme a uno de los bordes del agujero que había abierto Tared. Él salió de un solo impulso mientras yo me arrastré fuera con dificultad, como si la larga chamarra que llevaba puesta tuviese piedras en los bolsillos.

Me dejé caer y mis astas rasguñaron el hielo en un chillido lastimero. Luego, vi al lobo arrodillarse a un par de metros de mí; una densa capa de vapor brotaba de su boca y su costado estaba salpicado de manchas rojas y violetas por las costillas que se había roto durante la batalla contra el Rebis. Estaba pálido y parecía tener dificultades para respirar…, pero estaba vivo.

Tared, un devorapieles, había sobrevivido al plano medio.

No tuve tiempo de pensar demasiado en ello; el rugido del hombre lobo, quien se había abalanzado contra mí, me aturdió de repente.

—¡¿Dónde estamos?! —exclamó a la par que me sacudía de los hombros—, ¡¿a dónde nos has traído?!

Estaba tan desconcertado que ni siquiera gemí al sentir un punzante dolor en el brazo. Tan sólo miré alrededor.

Todo lo que había a la vista era blanco, tan blanco y cegador que me costó distinguir las siluetas de los árboles huesudos a lo lejos, bordeando el sitio al que habíamos llegado: un lago congelado con las orillas cubiertas de espesa nieve.

Intenté respirar de nuevo para decir a Tared que no tenía ni idea de dónde estábamos, pero el aire era tan helado que casi se congeló en mis pulmones, así que sólo pude mover un poco la cabeza en respuesta, el cuello tenso por el peso de mi cornamenta.

Furioso, me soltó y rugió, desesperado, para darme la espalda y girar la cabeza hacia un lado y el otro.

Me dejé caer de nuevo contra el hielo y temblé tanto que pensé que mis dientes se quebrarían los unos contra los otros. Intenté transmitir un poco de calor a mi cuerpo desde mi mano desgarrada para no morir allí mismo de hipotermia, pero no logré gran cosa. La espada dentro de mí me consumía, el frío tenía entumecidas mis extremidades y las voces de Wéndigo no dejaban de aquejarme, coléricas. Mis energías estaban al límite.

En medio de la confusión, un potente ruido zumbó a lo lejos, el cual hizo al lobo levantar la cabeza y abrir los ojos de par en par: el sonido de un tráiler.

Sin mediar palabra, corrió hacia el lindero del bosque y se perdió entre los árboles, siguiendo el retumbar de aquel motor. Lo miré desaparecer al tiempo que sentí menguar el ritmo de mis latidos, pero el miedo y la confusión me impulsaron a hacer un esfuerzo monumental para levantarme en dirección a donde se había marchado el devorapieles.

Pero en cuanto mis pies salieron del lago y se hundieron veinte centímetros en el manto de escarcha, casi me arrepentí de haberme movido siquiera.

Nieve.

No recuerdo si aquélla fue la primera vez que la pisaba, pero la encontré terrible, y me quemó tanto la piel que quizás hubiese preferido meterme en una hoguera. Aun así, me recompuse y troté lo más rápido que pude, siguiendo las huellas del lobo hasta caer de rodillas minutos después, agotado.

No sólo la espada pesaba muchísimo, sino también mi cornamenta plateada, tan plena de astas ramificadas como los propios árboles que me rodeaban.

Y entonces, me percaté del dolor en mi brazo.

Desconcertado, descubrí junto a mis huellas en la nieve un abundante rastro de sangre que se alargaba desde el lago. Y más abajo de mi hombro, allí estaba: el disparo que me había alcanzado en Stonefall antes de saltar a la catarata.

Toqué la herida y entorné la mirada al darme cuenta de que no era una bala, sino un artefacto pequeño y repleto de dientes metálicos incrustados en mi piel, con una luz roja parpadeante. Con un grito, arranqué aquella cosa y la trituré dentro de mi puño, para arrojarla sobre la nieve y dejarme caer boca arriba; el olor de mi propia sangre me revolvió el estómago como si saboreara una vez más la carne de Buck Lander en mi lengua.

De pronto, ya no podía respirar más, inhalar me dolía como si tuviese los pulmones llenos de cristales rotos. La chamarra empapada ya se había puesto tiesa a causa del frío, al igual que mi cabello mojado.

Miré hacia las copas de los árboles, motas blancas caían sobre mí como una lluvia de cenizas. El cielo comenzó a cambiar de color y el frío, cada vez más terrible, me hacía preguntarme sin cesar hasta dónde nos había arrastrado el plano medio. Y justo cuando creí que iba a quedarme congelado allí mismo, unos brazos me levantaron de la nieve hasta ponerme de rodillas de nuevo.

Ni siquiera tuve tiempo para reaccionar. En menos de un instante, Tared aferró sus palmas a la base de una de mis astas, apretó los dientes y, con un movimiento firme y preciso, la partió en dos.

Arrojó un asta a la nieve y luego prosiguió con otra. Después, el lobo volvió a darme la espalda y se alejó para abrirse paso una vez más entre la espesura de los árboles con una agilidad extraordinaria para su estado. Lo miré, estupefacto, mientras mi otrora corona de hueso se hundía en el blanco manto frente a mí; yo sabía que él había resultado herido en la batalla, pero parecía como si el frío le hubiese renovado las energías.

Me sentí un idiota de inmediato. Por supuesto. Él era un lobo plateado de Minnesota, un errante del norte y la nieve, de las tormentas y los bosques.

Aquél era su sitio.

Me levanté una vez más, aligerado por la ausencia de mis astas, y seguí su rastro con torpeza hasta encontrármelo frente a una solitaria carretera. El hombre lobo estaba petrificado en la orilla, observando un letrero grande y marrón clavado a un costado del camino:

BIENVENIDOS

PARQUE NACIONAL NORTH CASCADES

No lo entendí de inmediato. Tan sólo me quedé parado allí, como si aquellas letras no tuviesen sentido a pesar de que podía leerlas en orden.

—¿Washington? —susurró Tared, por fin, con lo que bien pudo ser su último aliento. Y al escucharlo, la realidad se desplomó sobre mí como una hilera de fichas de dominó, porque sólo hasta ese momento me di cuenta del grave problema en el que nos habíamos metido.

No sólo habíamos aparecido en un sitio remoto, a miles de kilómetros de Utah, y después de quién sabe cuánto tiempo desde aquella batalla en Stonefall, sino que nuestro mundo había cambiado de la peor manera posible…

Porque los Lander lo habían descubierto.

CAPÍTULO 5

STILL A WITCH?*

En aquel momento no lo quise creer, pero a medida que caminábamos a lo largo de la carretera sin divisar otra cosa que árboles y nieve, supe que debía aceptarlo.

Washington.

No la capital del país, sino el estado al norte de la costa del pacífico, a tan sólo unos kilómetros de la frontera con Canadá.

El razonamiento de lo que nos había sucedido a Tared y a mí era simple: el tiempo en el plano medio transcurre de manera distinta que en el humano y, al parecer, aún más en los portales que se hallan dentro de agua caudalosa como los ríos o las cascadas. Me había sucedido cuando salté al Dirty Devil River allá en Utah, y ahora en nuestra escapada de Stonefall.

Tanto el lobo como yo sabíamos que lo único que podíamos hacer en esos momentos era buscar un refugio. Así que, empujados por el instinto, caminamos en sentido contrario al letrero del parque nacional. Arriesgarnos a entrar en una reserva sólo sería echarnos la soga al cuello, por lo que seguimos en línea recta por la carretera, desesperados por encontrar algo que nos pudiese salvar de tan terrible situación.

En un abrir y cerrar de ojos, ya había oscurecido, y cada vez hacía más frío. Tared no parecía tener demasiados problemas para lidiar con la temperatura, a pesar de sólo estar cubierto de la cintura para abajo con su piel de lobo, pero ambos sabíamos que yo no sobreviviría demasiado allá afuera; apenas lograba calentarme con ayuda de mi débil magia lo suficiente como para no desplomarme congelado sobre el pavimento.

Por suerte, tras uno o dos kilómetros, logramos dar con un taller mecánico cerrado. Tared, abriéndose paso en la nieve acumulada en la entrada, destrozó la puerta trasera de una sola embestida y entró. Recuerdo que mientras lo seguía a trompicones, agradecí a todos los dioses de que no se hubiese activado ninguna alarma. El devorapieles jamás era descuidado, pero resultaba evidente que la situación no ameritaba su paciencia.

El taller era pequeño, apenas la cochera de servicio y una oficina con un corto pasillo que daba al almacén. Estaba tan helado como afuera, pero tenía energía eléctrica, y pudimos conseguir un par de uniformes y ropa seca para vestirnos, así como un botiquín de emergencia con el cual hacerme un torniquete improvisado en la herida de mi brazo.

Vestido con una sudadera que me quedaba enorme, di vueltas alrededor de Tared, quien trataba de encender un coche en reparación. Yo intentaba explicarle lo que había sucedido en el plano medio, darle a entender que había hecho todo lo posible por salvarnos a ambos, pero el hombre lobo no parecía escucharme.

No. Tared no quería escucharme.

¡CABRÓN!

Di una zancada hacia él y alargué la mano para que al menos me diera la cara. Pero antes de alcanzarlo, él retrocedió como si le hubiese acercado una vara de hierro caliente.

El vínculo herido entre nosotros se tensó como un frágil hilo de seda y tuve que observar a Tared unos cuantos segundos para que su reacción por fin tuviese sentido: sus pupilas dilatadas, el subir y bajar de su pecho, las pinzas con las que partía un par de cables apretadas en su mano…

Estaba asustado. Me temía, porque la mirada en sus ojos azules era exactamente igual a la de mis hermanos cuando me vieron devorar al hijo de Benjamin Lander.

Bajé la cabeza y me aparté. Retrocedí hasta salir de aquel garaje y me encerré en el baño. Abrí los ojos con sorpresa al verme en el espejo sobre el lavabo: la sien que Irina había cortado casi al ras, ahora estaba cubierta por una larga mata de cabello que podía colocar sin problemas detrás de mi oreja. El resto de mi pelo también había crecido mucho y ahora me llegaba muy por debajo del pecho, tieso por el hielo y la sangre.

Y no sólo eso. Mi lóbulo, aquél que había salido herido durante la batalla, ahora estaba cicatrizado.

Dioses, ¿cuánto tiempo había pasado?

Miré también las protuberancias de mi cornamenta destrozada, las cuales sobresalían como cuernos blancos de mi cabeza. No tenía ánimos para ir a buscar algo con qué limarlas y, con suerte, se caerían por sí solas después de un tiempo.

La idea me pareció estúpida de inmediato, porque tiempo es lo que menos teníamos.

Me deslicé hasta el suelo y puse la cabeza entre las manos. Estaba agotado, muerto de frío y, simplemente, no podía hacer nada más.

Después de un rato, el motor de aquel vehículo rugió. Me levanté y salí hacia el garaje casi arrastrando los pies como un perro apaleado. Encontré a Tared en el asiento del conductor, con la cortina del taller abierta de par en par y la mirada fija en el volante.

Estaba esperándome.

Ahora que pienso en aquel momento, creo que pude haber terminado con todo allí. Pude haber echado a correr para perderme en el bosque. Pude haber dejado que Tared continuase con su vida sin el temor de no volver a pegar ojo en la noche con tal de cuidarse de mí.

Pero no lo hiciste.

No. No lo hice. Fui egoísta, una vez más fui cobarde, y subí a aquel coche.

Salimos del taller y nos dirigimos hacia el pueblo más cercano que nos señalaban los letreros de la carretera. El termostato del tablero marcaba menos seis grados centígrados y yo tenía la terrible sospecha de que iba a bajar aún más.

Pero no me atreví a encender la calefacción. Sabía que el vehículo tenía gasolina gracias al bidón vacío que vi tirado en el garaje antes de subir, pero no tenía idea de hasta dónde podría llegar nuestra suerte.

Al final, lo único que me quedó fue confiar en que Tared sabría cómo sacarnos de eso, y la idea me inquietó demasiado. No entendía cómo es que después de descubrir el monstruo que era yo en realidad, después de la mirada atemorizada que me había lanzado, él había elegido no abandonarme.

Tal vez no sabía qué hacer conmigo. Quizás había enloquecido, allá abajo, en la oscuridad.

Tal vez, en el fondo, era yo quien no estaba listo para saber la verdad.

El hombre lobo condujo muy despacio, con recelo. Habíamos robado un coche en reparación, después de todo, y el que se estropeara de nuevo y nos dejase varados en medio de la carretera era un temor difícil de ignorar. Pero tras una hora que me pareció interminable, logramos llegar al pueblo más cercano de los alrededores, en mitad de la noche.

Lo primero que hicimos fue buscar una dispensadora de periódicos para enterarnos del día en que estábamos, conscientes de que, si parábamos en una gasolinera, nuestro aspecto no haría más que levantar sospechas. Y cuando logramos encontrar una hilera de ellas, colocadas sobre una acera en una calle vacía y a oscuras, nos quedamos largos minutos frente a las cajas de metal.

Diciembre. Todos y cada uno de los periódicos marcaban veintiséis de diciembre. Habían pasado más de cuatro meses desde nuestra pelea en Stonefall.

Y yo ya había cumplido diecinueve años.

Escuché un golpe metálico y el reventar de un cristal, pero estaba tan catatónico que ni siquiera me sobresalté por la maquinilla que Tared acababa de abollar con los puños. Los vidrios rodaron hasta mis pies y el coche se sacudió cuando el hombre lobo se dejó caer contra la puerta. Pero ni aun así me moví.

Me quedé parado durante largos minutos, pensé y pensé hasta que el frío me caló. ¿Cómo había ocurrido este desastre? ¿En qué clase de mundo habíamos despertado?

Levanté la cabeza y me lancé hacia la dispensadora rota para sacar uno de los periódicos del interior. Los cristales rasgaron mi brazo, pero no me importó.

Bajo la mirada inquisitiva del lobo, hojeé el periódico hasta terminarlo y lo arrojé al suelo, para luego asomarme a las otras dispensadoras como un loco, mirando los encabezados, las noticias y todas las notas que mi vista alcanzase.

—Nada —dije por fin.

Absolutamente nada. Ni movilizaciones militares, ni Apocalipsis, ni noticias escandalosas sobre gente convertida en animales. La calle estaba vacía y silenciosa, pero a lo lejos podían verse algunas luces navideñas a través de los negocios cerrados, en señal de que la gente estaba tranquila, en sus casas.

No. No había ningún indicio de que los Lander nos hubiesen delatado y eso, más que tranquilizarme, me perturbó sobremanera.

Escuché los vidrios del suelo crujir y me giré para ver cómo Tared se inclinaba sobre el periódico abierto para examinarlo. Por sí solo supo a qué se debía mi malestar.

—¿Y ahora qué? —escuché que susurró, pero no estoy seguro de que se hubiese dirigido a mí. Su voz sonó demasiado distante.

Tirité sobre el asfalto con los brazos cruzados e intenté pensar, buscando darle una respuesta que tal vez ni siquiera me había pedido, pero estaba tan cansado y tenía tanto frío que los ojos se me cerraban. Además, la herida me dolía mucho, la podía sentir palpitar a través de mis dedos humanos, apretados encima del ya ensangrentado torniquete.

Después de unos minutos, Tared pareció comprender que no ganaríamos nada quedándonos allí, estáticos y a la intemperie. Dejó escapar una bocanada de vaho y entró de nuevo al coche.

Lo seguí de inmediato y después de encender el vehículo nos limitamos a buscar un sitio dónde estacionarnos para pasar el resto de la madrugada. En otras circunstancias, ninguno de los dos habría pegado ojo en toda la noche, pero estábamos tan exhaustos que en cuanto metimos el coche en aquel terreno arbolado, a unos cien metros de la salida del pueblo, nos sumimos en el sueño al instante.

Apenas media hora después de haberme quedado dormido, me despertó un ruido muy extraño, como un tenue silbido lastimero que rompía el silencio del interior del coche. Al principio me sentía demasiado cansado como para querer prestarle atención, pero el agotamiento se esfumó cuando me di cuenta de que aquel sonido no era otra cosa que la respiración de Tared.

La angustia me obligó a levantarme sobre mis codos y mirar hacia su costado, ése que había visto marcado por manchas rojas y moradas. Recordar el tremendo golpe que recibió durante la batalla con el Rebis hizo que un escalofrío me recorriera todo el cuerpo, ¿y si sus costillas habían soldado mal durante su transición en el plano medio?, ¿y si no habían sanado del todo? O peor aún, una de ellas podía haberle perforado un pulmón, ¿y si ese silbido era… sangre?

Sentí como si me hubiesen estrujado el corazón en un puño con tanta fuerza que creí que sufriría un infarto. Dioses, ¡yo sabía bien lo infernal que era el dolor de una costilla rota! ¿Cómo es que Tared había aguantado todas estas horas con semejante padecimiento y sin soltar un solo quejido?

No sobrevivirá la noche. Y lo sabes.

Miré el pecho de Tared subir y bajar con dificultad a través del delgado uniforme de mecánico que llevaba puesto. Busqué sentirlo, y lo encontré: el vínculo entre nosotros latía, herido, pero aún estaba allí.

Supe lo que tenía que hacer.

Me erguí sobre el asiento y me eché encima su piel de lobo, la que él había dejado atrás en el asiento para que se secara —cosa que no había sucedido todavía—, y salí del coche en silencio. Troté sobre la nieve hasta la entrada del pueblo y me dirigí por la calle hasta encontrar un contenedor de basura apretujado en un callejón.

Al mirarlo, lleno de bolsas negras, rogué a todos los dioses que tuviesen algo de clemencia esta vez. Dejé la piel de lobo en el piso, me aferré al borde de metal y Wéndigo se estremeció.

Te gusta mucho humillarte, ¿verdad?

Familiarizado desde mi infancia con las búsquedas en la basura, me metí en el contenedor sin asomo de vergüenza. Revolví entre las bolsas y las rompí con los dedos entumecidos durante un largo rato hasta dar con lo que estaba buscando: los huesos pelados de un pavo de Navidad.

No eran costillas, pero estaba decidido a hacer que funcionaran.

Salí de aquel basurero, tomé la piel de lobo y caminé de vuelta al coche. Me senté en la tierra helada y recargué la espalda contra la puerta del copiloto para quitarme uno de los guantes aislantes que tomé del taller mecánico. Partí a la mitad uno de los huesos, el más corto que pude encontrar —los largos para dañar, los cortos para sanar, me repetí—, y arranqué algunos mechones del manto plateado sobre mis hombros, y procedí a usarlos para unir ambas partes del hueso de forma muy improvisada.

Finalmente, humedecí un poco de la sangre seca y congelada que quedaba del cuero de Tared con mi propia saliva y recubrí con ella el artilugio.

Murmuré una plegaria, pero el hueso no se movió.

—No, no, dioses… —susurré mientras volvía a intentar convocar mi magia en la punta de mis dedos. Podía sentirla, esa sombra, ese perfume indescifrable, esa vibración oscura bajo mi piel, pero no parecía expandirse más allá de la zona de mi esternón. Supe entonces que no era que mi magia estuviese débil, sino que la espada la estaba reteniendo.

Semejante revelación me cortó el aliento: aun cuando la piedra filosofal, la legendaria inmortalidad alquímica yacía alojada en mi cuerpo, yo no era inmortal en absoluto. Al contrario, estaba frágil y más débil que nunca. ¿Acaso era porque mi cuerpo humano no era capaz de soportar el poder de semejante objeto?

Sentí a Wéndigo sonreír.

Apreté los trozos de hueso y la sangre hirvió dentro de mis venas. Estuve a punto de soltar un puñetazo a la puerta del coche cuando percibí que algo se removió en mi mano. Abrí la palma y, sorprendido, me percaté de que el hueso de pavo había vuelto a unirse.

Me quedé largos segundos mirándolo, incapaz de creer la manera en la que mi voluntad se había sobrepuesto a la espada.

Suspiré y entré en el coche, en silencio. Cerré la puerta, me recosté de lado sobre el asiento y miré de nuevo a Tared, ahora con su rostro iluminado por el reflejo de la luna sobre la nieve. Su barba había crecido bastante, al igual que su cabello, y el rabillo de sus ojos parecía haber ganado un par de arrugas más, como si el tiempo no hubiese perdonado nada allá abajo.

Recordé que, a pesar de su madurez, de su temple y de su apariencia, él también era muy joven, tan sólo un muchacho a quien le habían pasado veinte vidas por encima. El pobre mantenía las piernas apretujadas en el escaso espacio entre el asiento y los pedales, se veía incómodo, era un hombre muy alto y nunca había podido sentarse bien en los coches pequeños. Tal vez por eso le tenía tanto cariño a aquella camioneta roja que alguna vez destrocé en un pantano de Luisiana.