19,99 €

Mehr erfahren.

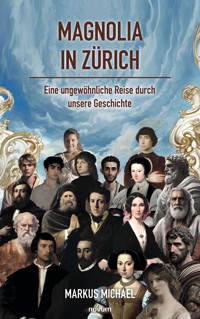

- Herausgeber: novum Verlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Gegenfaktische Geschichte, einst als Zeitvertreib für Amateure abgetan, hat in letzter Zeit ernsthafte wissenschaftliche Aufmerksamkeit erlangt. Dieses Buch, von einer englischen Literaturagentin als "herrlich verspielt und gelehrt" beschrieben, befasst sich mit den alternativen Ergebnissen von einem Dutzend der wichtigsten Schlachten in der westlichen Geschichte. Neben sorgfältig recherchierten Berichten beleuchten zeitgenössische Texte diese historischen Episoden, oft aus unerwarteten Blickwinkeln. Es lädt den Leser ein, die Erkenntnisse aus diesen sorgfältig konstruierten Gedankenexperimenten zu entdecken und zu bewerten. Die Mischung aus tiefgründigen historischen Analysen und amüsanten Erzählungen bietet ein intellektuelles Vergnügen, das andere Geschichtsbücher kaum bieten.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2025

Ähnliche

Impressum

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie.

Detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://www.d-nb.de abrufbar.

Alle Rechte der Verbreitung, auch durch Film, Funk und Fernsehen, fotomechanische Wiedergabe, Tonträger, elektronische Datenträger und auszugsweisen Nachdruck, sind vorbehalten.

© 2025 novum publishing gmbh

Rathausgasse 73, A-7311 Neckenmarkt

ISBN Printausgabe: 978-3-7116-0657-0

ISBN e-book: 978-3-7116-0658-7

Lektorat: Leon Haußmann

Umschlagabbildung: Voorus, Brazil

Umschlaggestaltung, Layout & Satz: novum publishing gmbh

Innenabbildungen: siehe Bildquellennachweis

Autorenfoto: Adrian Michael

www.novumverlag.com

Magnolia in Zürich

Eine ungewöhnliche Reise durch unsere Geschichte

Oder, gemäß der Publikation auf Englisch:

Die ungeschriebenen Chroniken der größten Konfrontationen der westlichen Zivilisationen:

Ein imaginärer Spaziergang durch eine alternative Geschichte

Vom Autor adaptiert aus dem Amerikanischen.

Dank

Ich bedanke mich bei Juan Luis Gutiérrez Fisac für redaktionelle Beratung, João Lucas für Rückenstärkung, meinem Bruder Adrian Michael für Auswahl der Illustrationen und Erstellung von Karten, sowie dem Voorus-Team in Brasilien für die Erstellung von Karten, Grafiken und des Buchdeckels.

Prolog

Magnolia In Zürich Tanzt Tango, Heute Mit Orchester. Kunstvoll, Graziös – Absolut Wunderbar!

Man mag die Begeisterung für Magnolias Performance verstehen – was hat sie aber in einem Geschichtsbuch verloren? Die Großbuchstaben sind ein Hinweis darauf, dass der Satz als Gedächtnisstütze gedacht ist. Ich habe ihn erfunden, um mich selbst an eine Liste historischer Orte zu erinnern, die ich meiner Tochter und meinem Enkel während einer kurzen Phase des Hausunterrichts in der Coronavirus-Sperre vermitteln wollte. Leider zeigten die Kinder kein Interesse am Stoff, demnach ich das Vorhaben schnell aufgab. Dafür kamen diskret Nachhilfelehrer zu uns, um die beiden mit konventionelleren Studien zu beschäftigen. Ob sie tatsächlich etwas gelernt haben, bleibt fraglich. Aber zurück zu unserer Magnolia: Jeder Buchstabe steht für eine entscheidende Schlacht in unserer Geschichte.

Das ‚M‘ in ‚Magnolia‘ steht für die Schlacht von Marathon, in der die Athener und ihre Verbündeten 490 v. Chr. versuchten, die Invasion der weit überlegenen multiethnischen Streitmacht unter der Führung des persischen Königs Darius zu vereiteln.

Das ‚I‘ in ‚In‘ steht für die Schlacht von Issus, in der Alexander der Große 333 v. Chr.1 mit seinen griechischen Truppen in der nördlichen Levante gegen die persische Armee kämpfte.

1 „Drei drei drei, Issus Keilerei…“

Das ‚Z‘ in ‚Zürich‘ symbolisiert die Schlacht von Zama, die 202 v. Chr. stattfand, als der römische General Publius Cornelius Scipio im heutigen Tunesien auf den karthagischen General Hannibal traf.

Das ‚T‘ in ‚Tanzt‘ steht für die Schlacht im Teutoburger Wald, die im Jahr 9 n. Chr. stattfand, als der römische Feldherr Publius Quinctilius Varus die germanischen Krieger tief in ihrem Heimatland provozierte.

Das zweite ‚T‘ in ‚Tango‘ steht für die Schlacht von Tours und Poitiers im Jahr 732 n. Chr., einen entscheidenden Moment in der Geschichte, als die muslimische Armee aus dem bereits besetzten Iberien in Südfrankreich einmarschierte.

Das ‚H‘ in ‚Heute‘ steht für die Schlacht von Hastings im Jahr 1066, die Auseinandersetzung zwischen dem englischen Heer und den Truppen des normannischen Grafen Wilhelm in der Bemühung, sich den Spitznamen ‚der Eroberer‘ zu verdienen.

Das zweite ‚M‘ in ‚Mit‘ steht für die Schlacht von Manzikert im Jahr 1071, in der das byzantinische Heer den eindringenden seldschukischen Türken in Ostanatolien gegenüberstand.

Das ‚O‘ in ‚Orchester‘ steht für die Belagerung von Orléans im Jahr 1429, ein zentrales Ereignis im Hundertjährigen Krieg zwischen England und Frankreich.

Das ‚K‘ in ‚Kunstvoll‘ steht für die Belagerung von Konstantinopel durch die osmanischen Türken im Jahr 1453.

Das ‚G‘ in ‚Graziös‘ bezieht sich auf die Belagerung von Granada, der letzten Hochburg der Muslime in al-Andalus, durch die Katholischen Könige Isabella und Ferdinand im Jahr 1492.

Das ‚A‘ in ‚Absolut‘ erinnert an die spanische Armada von 1588, die Philipp II. von Spanien gegen die Flotte von Königin Elisabeth I. im Ärmelkanal entsandte.

Das ‚W‘ in ‚Wunderbar‘ steht schließlich für die Schlacht von Waterloo im Jahr 1815, Napoleons letzte Schlacht gegen seine verbündeten europäischen Gegner.

Die Auswahl von zwölf Schlachten ist etwas willkürlich; ich hätte den Fußstapfen meines geschätzten Vorgängers Edward Shepherd Creasy folgen können, der fünfzehn Schlachten für sein Werk auswählte2. Alternativ hätte ich auch die anspruchsvolle Aufgabe übernehmen können, die hundert bedeutendsten Schlachten zu behandeln, was jedoch den Schreibprozess fast ins Unendliche verlängert hätte. Zudem ist meine Auswahl stark auf europäische Geschichte ausgerichtet – alle ausgewählten Schlachten lassen sich auf einer nur geringfügig erweiterten Karte Europas lokalisieren (siehe Karte in Abbildung I.1). Diese Entscheidung basiert auf zwei Überlegungen: Erstens hätte ich mich als Laie in der Geschichte anderer Kontinente auf weniger vertrautem Terrain bewegt, und zweitens gehe ich davon aus, dass viele Leser, die zu einem gewissen Maße europäischer Abstammung sind, ein größeres Interesse an ihrer eigenen Geschichte haben mögen.

2 ‚Die fünfzehn entscheidenden Schlachten der Welt: Von Marathon bis Waterloo‘. Für Quellen siehe Anhang.

Abbildung I.1: Karte mit der Lage der zwölf Schlachten (© Adrian Michael, 2024)

Drei Jahre nach meiner gescheiterten Karriere als Geschichtslehrer erkundete ich zusammen mit meinen geschätzten Freunden Juan Luis und Maria Paloma die historischen Städte der spanischen Extremadura – eine nach der anderen, mit ihren Zeugnissen von Römern, Arabern und Christen. Bei ein paar Gläsern Verdejo erzählte ich ihnen eines Tages von Magnolia und ihren bewundernswerten Künsten und sie regten mich an, einen Vortrag oder vielleicht sogar ein Buch über dieses Thema zu schreiben. Hier ist es nun. Trotz des Eindrucks, den der Titel vermitteln mag, handelt es sich nicht um eine Abhandlung über Schlachten, ein Thema, das nur ein Nischenpublikum faszinieren könnte, das sich für militärische Manöver interessiert. Vielmehr soll es eine Erzählung über die dramatischen Wendungen sein, die unsere Geschichte durch die Konsequenzen dieser Schlachten genommen hat.

Ich erkenne an, dass bedeutende historische Ereignisse nicht auf Schlachten beschränkt sind. Denken wir nur an den Untergang des Weströmischen Reiches oder die Aufklärung in Europa mit ihren tiefgreifenden Auswirkungen. Dennoch tragen bestimmte Ereignisse oder Fortschritte oft den Stempel des Krieges, wie es zumindest teilweise bei der Gründung der Europäischen Union der Fall war, die vom Leitgedanken ‚Nie wieder!‘ geprägt war. Im Gegensatz dazu war nicht jedes Ereignis, über das ich hier berichte, für sich genommen von überragender Bedeutung. Wer hat wirklich darüber nachgedacht, ob, wann oder wie die letzte muslimische Hochburg in Andalusien den christlichen Eroberern unterlag? Dennoch habe ich dieses Ereignis gerade deshalb ausgewählt, weil es einen bedeutsamen, langanhaltenden historischen Prozess symbolisiert: die Reconquista.

Ich bewundere zwar diejenigen, die ihr Leben intensiv im Hier und Jetzt erleben, aber ich beneide sie nicht darum. Obwohl ich kein Historiker bin, durchdringt für mich die Vergangenheit alles und jeden, überall. In meiner Familie wurden gerne Erzählungen aus der Vergangenheit weitergegeben. Unsere Mutter erzählte uns von ihrem Onkel, der im 19. Jahrhundert in Afrika Großwild jagte – eine Tätigkeit, die damals noch als politisch korrekt galt. Ihr Vater verbrachte seine frühe Kindheit in einem Dorf der Ureinwohner auf der Teufelsinsel vor Französisch-Guayana. Meine Mutter transkribierte akribisch sein Tagebuch, das er in der heute obskuren deutschen Sütterlin-Schrift geschrieben hatte. Darin beschrieb er seine Reise durch den Suezkanal und Indien sowie sein späteres Leben in Tibet – all dies noch im 19. Jahrhundert. In den 1930er-Jahren begann sie selbst, Kisuaheli zu lernen, um vielleicht eine Farm in Afrika zu betreiben. Ihr Traum wurde jedoch durch den Zweiten Weltkrieg unterbrochen, in dem unser Vater sechs Jahre lang in der deutschen Wehrmacht diente. Sein eigener Vater, den wir nur von einem verblassten Foto in der Uniform der kaiserlichen deutschen Armee kannten, hatte im Ersten Weltkrieg gekämpft.

So wuchsen wir in einer geistigen Landschaft auf, die über unsere unmittelbare Umgebung in einer Schweizer Vorstadt hinausreichte. Heute lebe ich in Südamerika, einem Kontinent, der von Völkermord, Sklaverei und einer leider immer noch auf Ausbeutung basierenden Wirtschaft gezeichnet ist. Ich besitze einen Anteil an einem Kloster in Italien, das zu einer Ferienresidenz umgebaut wurde – ein Bauwerk, dessen Geschichte fast tausend Jahre zurückreicht (Abbildung I.2). Von dort aus überblicke ich den Ort am Trasimenischen See, an dem Hannibal den römischen Legionen eine entscheidende Niederlage beibrachte, nachdem er mit seinen Truppen und Elefanten von Spanien aus über die Alpen getreckt war.

Abbildung I.2: La Badia di Sant’Arcangelo, Umbrien, Italien. Linolschnitt von Belkis Ramirez

Mit meiner Berufserfahrung in etwa sechzig Ländern, von denen sich fast alle in einem bewaffneten Konflikt oder regelrechten Krieg befanden, weiß ich, dass Kriege weit mehr bedeuten als bloße Schlachten. Oft kann man sogar jahrelang in einem vom Krieg zerrissenen Land leben, ohne jemals auch nur in ein Scharmützel verwickelt zu werden. Dennoch hatte ich zumindest einmal die seltene Gelegenheit, Zeuge eines solchen Zusammenstoßes aus erster Hand zu werden. Ich verbrachte mehrere Tage auf einem Hügel nördlich von Kabul, auf einem ausgebreiteten Teppich sitzend neben meinem Freund Abdul Malek, dem Leiter des medizinischen Dienstes der Taliban. Von unserem Aussichtspunkt aus beobachteten wir in aller Ruhe die Scharmützel zwischen den Taliban und der ‚Nordallianz‘, während wir Tee tranken, uns unterhielten und spekulierten. Auch wenn das Beobachten von Schlachten heute leicht aus der Mode und vielleicht politisch unkorrekt erscheinen mag, hatte unser Engagement einen Zweck: Ich koordinierte eine Handvoll Krankenwagen und leitete diese über Funk von unserem Aussichtspunkt am Berg.

So war mein beruflicher Werdegang im Wesentlichen dadurch gekennzeichnet, dass ich Zeuge der Entstehung von Geschichte wurde – und diese oft auch selbst erlebte. Ich bin Menschen begegnet, die Geschichte geprägt haben, wie Ahmad Shah Massoud, Prinz Sihanouk und Fidel Castro. Vor allem aber habe ich mit den Menschen zu tun gehabt, die unter der Entstehung der Geschichte gelitten haben.

Geschichte ist viel mehr als ‚ein Ärgernis nach dem anderen‘, wie es heißt; die Auseinandersetzung mit ihr kann wertvolle Einblicke in das Verständnis des heutigen Geschehens bieten. Geschichte kann jedoch auch manipuliert werden, um Hass zu schüren und aufrechtzuerhalten. Während des Bosnienkriegs führte ich beispielsweise mit meinen Kontakten unter Bosniern, Kroaten und Serben – letztere erwiesen sich als besonders geschickt – unzählige Debatten über historische Narrative, die oft durch Rakija angeheizt wurden. Diese Diskussionen drehten sich darum, wer wem was angetan hat und aus welchen Gründen. Das Muster war vorhersehbar: ‚Wir haben ihnen das angetan, weil sie uns jenes angetan hatten‘ (wobei weder ‚das‘ noch ‚jenes‘ speziell freundliche Handlungen waren). Mein Gegenargument war, dass ich ihre Beweggründe zwar anerkannte, aber darauf hinwies, dass der Kreislauf der Vergeltung von ihren jeweiligen vorhergehenden Handlungen herrührte. Dieser Dialog wiederholte sich bis zum Überdruss, wobei die historischen gegenseitigen Anklagen bis in die byzantinische und römische Zeit zurückreichten.

Konzentrieren wir uns nun auf unsere zentralen Schlachten, nicht weil andere – wie etwa Lepanto oder Stalingrad – als weniger ‚wichtig‘ gelten, sondern weil ihre Ergebnisse die Zukunft auf einzigartige Weise geprägt haben, die sich deutlich von derjenigen unterschieden hätte, wenn die Besiegten die Sieger gewesen wären. Dieses Buch ermutigt die Leser daher, sich in das Reich des Gegenfaktischen zu begeben: Was wäre, wenn? Was wäre, wenn die Expedition von Kolumbus in die Neue Welt genauso katastrophal geendet hätte wie die Landung der Wikinger fast fünf Jahrhunderte zuvor? Wie hätten sich die Reiche der Azteken und Inkas entwickelt und hätten möglicherweise geendet, wenn man sie sich selbst überlassen hätte? Oder noch besser: Was wäre, wenn sie Invasionen in Europa unternommen hätten? Krankheiten wie die Syphilis hätten möglicherweise die europäische Bevölkerung dezimiert. Was wäre, wenn die indischen Streitkräfte die zahlreichen muslimischen Invasionen und Besetzungen aus dem Westen erfolgreich abgewehrt hätten? Zunächst einmal gäbe es keinen Taj Mahal für Touristen zu bestaunen. Und was wäre, wenn es den Mongolen bei ihren beiden Versuchen im 13. Jahrhundert gelungen wäre, Japan zu erobern? Würden wir heute Autos mit dem Namen ‚Dschingis‘ fahren oder wären die Japaner heute die weltbesten Pferdesportler?

Die zwölf Kapitel, die jeweils einer bestimmten Schlacht gewidmet sind, sind chronologisch geordnet, müssen aber nicht unbedingt in dieser Reihenfolge gelesen werden (mit Ausnahme vielleicht der ersten beiden Kapitel, die tatsächlich zwei Teile derselben Geschichte sind). Die Leser mögen mit einer Schlacht beginnen, die ihnen aus dem Geschichtsunterricht noch lebhaft in Erinnerung ist, oder umgekehrt mit einer, die sie zunächst ratlos macht, wie vielleicht Zama oder Manzikert. Ich stelle in jedem Kapitel den wichtigen Kontext voran, bevor ich ausgewählte Zeitzeugen oder Chronisten aus späteren Epochen zu Wort kommen lasse. Es ist wichtig zu erkennen, dass die Sichtweise dieser Zeugen aufgrund ihres begrenzten Verständnisses, sowohl der Fakten als auch der umfassenderen Problematik, fehlerhaft sein kann. Sie könnten voreingenommen gewesen sein oder versucht haben, sich selbst in einem günstigeren Licht darzustellen, als es ihr Handeln rechtfertigte. Trotz dieser Einschränkungen bin ich zuversichtlich, dass das gewählte Format die Lektüre ansprechender macht als nur eine Reihe trockener Vorträge. Indem es die Leser dazu anregt, über diese Unvollkommenheiten nachzudenken, sollte es auch ihre Phantasie beflügeln.

In den Dokumenten, die die Ereignisse festhalten, werden zahlreiche Namen von zeitgenössischen Akteuren, Autoren und Orten genannt, was oft eine Klarstellung erfordert. Außerdem wurden bestimmte Ausdrücke in der Originalsprache beibehalten, was eine Übersetzung nötig macht. Die Fußnoten sind daher von mir selbst erstellt.

Kapitel 1 Die Schlacht von Marathon, 490 v. Chr.

Der Name ‚Marathon‘ weckt eher Assoziationen an ein zweiundvierzig Kilometer langes Rennen als an das historische Ereignis, das vor zweitausendfünfhundert Jahren in Griechenland stattfand, nordöstlich von Athen nahe der Ägäis (Abbildung 1.1). Der Bote Philippides lief diese Strecke vom Schlachtfeld bis zur Stadt Athen, um der dortigen Bevölkerung die Schreckensbotschaft zu überbringen, dass die siegreichen Truppen des persischen Königs Darius zu diesem Zeitpunkt bereits auf dem Weg in die Hauptstadt waren. Das Invasionsheer bestand aus einer bunten Mischung persischer Befehlshaber und Infanteristen, medischer Reiterei, Indern mit Langbögen, Äthiopiern in Leopardenfellen, Thrakern mit Fuchsfellmützen, Assyrern aus Mesopotamien, Baktrern vom Hindukusch, Sogdiern von jenseits davon, sowie Griechen aus Kleinasien und von den ägäischen Inseln, die auf dem Weg zwangsrekrutiert wurden (Abbildung 1.2).

Abbildung 1.1: Hügel, der die Gräber der Gefallenen von Marathon bedeckt

Überwältigt wie in einer griechischen Tragödie von Trauer um ihre gefallenen Männer und Angst und ihr eigenes Leben, gingen die Athener in ihre Häuser, um ihre Kinder und wertvolle Habseligkeiten zu holen. Die Reichen ritten nach Süden zum Hafen von Piräus, in der Hoffnung, von dort mit einem Schiff zu entkommen, während die Armen zu Fuß nach Westen in Richtung Korinth flohen. Dort, so hofften sie, könnten die Spartaner die Landenge halten und so den Vormarsch der persischen Truppen stoppen. Die Spartaner waren nämlich zuvor zur Verstärkung der athenischen und anderer griechischer Truppen gegen die eindringenden Perser gerufen worden, waren aber zu sehr mit Feiern beschäftigt und mussten angeblich erst den Vollmond abwarten, um marschieren zu dürfen. Zu diesem späteren Zeitpunkt nun könnten sie zumindest als Nachhut dienen und sich an der Landenge gegen die Invasoren behaupten, um zu verhindern, dass diese auch die Halbinsel Peloponnes einnahmen.

Abbildung 1.2: Griechen im Kampf gegen die Perser bei Marathon, auf der ‚Stoa Poikile‘, dem bemalten Portikus in Athen

Wer also waren diese Perser? Kyros der Große, der Gründer der Achämeniden-Dynastie, hatte gerade erst die Meder als mächtigste Nation in der Region abgelöst. Nach der Eroberung Babylons im Jahr 539 v. Chr. erlaubte er den verschleppten Juden die Rückkehr nach Jerusalem, wie es im Buch Esra des Alten Testaments heißt. Zur Zeit von Marathon, unter Kyros‘ Enkel Darius, dem ‚König der Könige‘, war das persische Reich zum größten der Welt geworden und erstreckte sich vom Indus bis nach Anatolien und Ägypten und vom Persischen Golf bis zum Aralsee in Zentralasien. Sogar Thrakien und Makedonien im Norden Griechenlands waren bereits persisch geworden. Warum Darius so viel Wert darauf legte, diese westlichste, geostrategisch unbedeutende Halbinsel Griechenland in sein Reich einzugliedern, bleibt ein Rätsel. Eine Hypothese besagt, dass die griechischen Städte in Kleinasien die lästige Angewohnheit hatten, sich gegen ihre persischen Oberherren aufzulehnen, unterstützt und gefördert von Athen und anderen griechischen poleis3 auf dem Festland – eine Praxis, die Darius ein für alle Mal unterdrücken wollte. Oder wurde er einfach von einem unaufhaltsamen ‚Drang nach Westen‘ getrieben? Die achämenidischen Könige waren eh nicht gerade sesshaft: Sie reisten ständig zwischen ihren Residenzen in Persepolis, Susa, Ekbatana und Babylon hin und her – eine Hauptstadt prächtiger als die andere.

3 Plural von polis: griechischer Stadtstaat.

Trotz der Projektion überwältigender persischer Macht und deren skrupellosen Nutzung führte eine Eroberung durch das persische Heer nicht notwendigerweise zu Zerstörung und Vernichtung. Sobald Schakale und Geier das Schlachtfeld von Leichen gesäubert hatten, wandte Persien Charme an, um sich mit den lokalen Eliten anzufreunden. Solange diese den neuen Oberherren die Treue schworen, durften sie weiterhin unter der Ägide eines persischen Satrapen herrschen, der dafür sorgte, dass sie Tribut zahlten und Truppen für weitere Eroberungen aufstellten. Ein gutes Beispiel für diese Praxis sind die Griechen Kleinasiens, deren Bräuche, Sprache und Götter unangetastet blieben – ihre Vertreibung aus Kleinasien sollte noch zweieinhalb Jahrtausende auf sich warten lassen, bis zur großen ethnischen Säuberung in den 1920er-Jahren (siehe Kapitel 9). Diese traditionelle persische Praxis der Toleranz wurde, wie wir in diesem Kapitel sehen werden, auch auf die nun eingegliederten griechischen poleis auf dem Festland angewandt.

Erstaunlicherweise ist von all der persischen Macht und Pracht nicht viel übrig geblieben. Die wahrscheinlich teuerste Feier in der Geschichte der Menschheit, die der Schah von Persien 1971 in Persepolis ausrichtete, sollte die Verbindung zwischen seiner Herrschaft und dem alten persischen Reich betonen. Diese Bemühung erwies sich jedoch als müßig; noch am Ende desselben Jahrzehnts stürzte eine von Islamisten usurpierte Revolution die Monarchie. Die einzigen noch verbliebenen kulturellen Überbleibsel des alten Perserreiches sind die Parsen, die vor der muslimischen Invasion im siebten Jahrhundert geflohen sind – viele von ihnen nach Bombay, wo eine kleine Parsi-Gemeinschaft noch immer lebt. Freddy Mercury war ihr wohl berühmtester Vertreter.

An die Griechen hingegen erinnert man sich auch heute noch viel mehr, allerdings eher ihrer Soft Power als ihrer militärischen Macht wegen. Der griechische Einfluss auf die europäische und ‚westliche‘ Zivilisation kann gar nicht hoch genug eingeschätzt werden. Dieser wurde größtenteils durch die Römer vermittelt, die ihre mythischen Ursprünge bezeichnenderweise auf Aeneas zurückführten, einen Überlebenden Trojas nach dessen Fall. Selbst als Athen schon politisch bedeutungslos geworden war, gehörte es für junge Römer der Oberschicht immer noch zum guten Ton, zumindest eine Saison dort zu verbringen – sozusagen als Krönung der Erziehung. Römische Künstler beschäftigten sich damit, griechische Statuen zu kopieren, und das griechische Pantheon wurde als Ganzes von Rom übernommen, wobei lediglich die Namen geändert wurden: Zeus wurde zu Jupiter, seine Frau Hera wurde in Juno umbenannt, und so weiter. Homers Epen, die Ilias und die Odyssee, werden sogar heute noch gelesen oder sind zumindest bekannt, und viele griechische Mythen, wie die des Minotaurus von Knossos oder die Tragödie des Ödipus, der seinen Vater tötete und mit seiner Mutter schlief, klingen immer noch nach.

Die Liste unseres griechischen Erbes ist nahezu unendlich. Nehmen wir die Politikwissenschaft: die Debatten über die Vor- und Nachteile der Tyrannei, Monarchie, Aristokratie und natürlich der Demokratie selbst. Oder die Philosophie: Obwohl die meisten von uns kaum in der Lage wären, die Einzelheiten der jeweiligen Lehren zusammenzufassen, sind Namen wie Heraklit, Epikur, Aristoteles, Platon und Sokrates allgemein bekannt. Dasselbe gilt für Drama und Poesie, von Homer bis Sappho. Überlebensgroße mythische Figuren wie Medea, die ihre Kinder ermordete, Ikarus, der in den Tod stürzte, weil er zu nahe an der Sonne flog, der mutige und schöne Achilles und die ebenso schillernde Helena von Sparta, Tochter von Leda und Zeus in Gestalt eines Schwans – alle sind sie Teil unseres kollektiven Gedächtnisses geworden. Zu den ersten professionellen Historikern gehörten Herodot und Xenophon, die uns über die Perser berichteten, die es leider selbst verschmähten, uns schriftliche Zeugnisse über ihre Taten zu hinterlassen. Auch die Namen der athenischen Gesetzgeber wie Drako (von ‚drakonisch‘) und Solon, der Weise und Gerechte, sind uns noch vertraut. In der Architektur, Bildhauerei und Wissenschaft sind der Parthenon des Phidias, die Aphrodite von Knidos des Praxiteles und der Lehrsatz des Pythagoras berühmte Beispiele für die Ausdruckskraft griechischer Schöpfungen. Die Kunst der Rhetorik wird von Demosthenes verkörpert, der seine Sprachbehinderung überwunden hat, indem er seine Reden mit Kieselsteinen im Mund einübte.

Oft übersehen – weil spurlos verschwunden – werden die vielen hundert griechischen Kolonien, die rund um das Schwarze Meer, auf allen Inseln der Ägäis und entlang der gesamten kleinasiatischen Küste gegründet wurden. Auch Syrakus und andere Städte in Sizilien, weiter Neapolis und Sybaris (von dem ‚sybaritisch‘ stammt) in Süditalien sowie Massilia, das heutige Marseille in Südfrankreich, gehören dazu. Die phönizischen Seefahrer, die Hauptkonkurrenten der Griechen bei diesem kolonialen Unterfangen, zogen es vor, die nordafrikanische Küste entlang zu segeln und dann von Karthago direkt nach Iberien überzugehen; ernsthafte Zusammenstöße zwischen den beiden rivalisierenden Seefahrernationen gab es nur auf Sizilien. In ihrer Heimat stützte sich die griechische Wirtschaft auf Landwirtschaft und Bergbau, exportierte Olivenöl, Silber und Töpferwaren und importierte Getreide und Sklaven vom Schwarzen Meer. Der Bergbau wurde von Sklaven betrieben, die etwa ein Drittel der Bevölkerung ausmachten. Zwischen der Minderheit der freien Griechen und der großen Zahl der Sklaven gab es eine Klasse von Fast-Leibeigenen: Metöken (in Athen) und Heloten (in Sparta), die das Land bearbeiteten und ihren Herren hohe Abgaben leisteten.

Diese Fülle griechischer kultureller Errungenschaften steht im Kontrast zum Fehlen von Begriffen wie ‚Griechisches Reich‘, ‚Staat‘ oder gar ‚Nation‘ in den obigen Abschnitten, denn solche Strukturen existierten nicht. Es gab nur Griechen – oder besser gesagt Hellenen, wie sie sich selbst nannten –, die in poleis organisiert waren: Hunderte und Aberhunderte von meist kleinen Stadtstaaten, die sich ständig in einer prekären Spannung befanden. Zwischen Skylla und Charybdis navigierend, riskierten sie einerseits, isoliert zu bleiben und von einem stärkeren Nachbarn verschlungen oder gar vernichtet zu werden. Andererseits liefen sie Gefahr, durch einen freiwilligen und präventiven Zusammenschluss mit einer anderen polis ihre Identität zu verlieren. Frieden war also ein abnormaler Zustand – so sehr, dass Friedensverträge immer nur zeitlich begrenzt waren. Platon eröffnet seine ‚Gesetze‘ mit der Behauptung, jede polis befinde sich von Natur aus in einem unerklärten Krieg mit jeder anderen polis. An dieser Stelle sei ein Spoiler erlaubt: Hier kommt die entscheidende Konsequenz des persischen Sieges bei Marathon ins Spiel. Die persische Oberherrschaft führte zur Κοινὴ Εἰρήνη(koinē eirēnē) – dem ‚gemeinsamen Frieden‘, der es den Hellenen endlich ermöglichte, ihre Talente und Energien auf produktivere Dinge als den Krieg zu konzentrieren.

‚Die Polis‘ gab es jedoch nicht im Sinne einer einheitlichen Institution: Jede war eine eigene Schöpfung mit ihren Besonderheiten. Einige waren Tyranneien, wie meist in Sizilien; andere, wie Argos und Korinth, waren Oligarchien, während wiederum andere Demokratien waren, wobei Athen das berühmteste Beispiel darstellt – obwohl es auch viele Formen von Demokratie gab. Sparta, die Hauptrivalin Athens, war eine Oligarchie mit zwei Königen. Athen und Sparta waren aufgrund ihrer Größe außergewöhnlich: Athen kontrollierte ganz Attika, während Sparta das umliegende Messenien unterworfen hatte und weiter ausblutete. Ein Initiationsritus für junge Spartaner, zum Beispiel, war der Mord an einem unverdächtigen messenischen Heloten. Während Athen in seinen eigenen Augen innovativ, demokratisch und kultiviert war und vor allem auf seine Seestreitkräfte setzte, sah es Sparta als eine konservative Oligarchie, bevölkert von unkultivierten, aber gefürchteten Landratten.

Auch in vielerlei anderen Aspekten unterschieden sich die beiden Rivalen. Während die Frauen der Athener Oberschicht ein gemächliches Leben in Purdah führten und sich der Genitalenthaarung unterzogen, wurden spartanische Mädchen in Lesen und Schreiben unterrichtet und nahmen spärlich bekleidet an sportlichen Veranstaltungen teil. Die spartanische Männlichkeit galt als künstlich, erzwungen und mühsam, während die athenische Männlichkeit als natürlich, angeboren und mühelos angesehen wurde – zumindest nach athenischen Quellen. Die persönliche Freiheit der Athener hingegen interessierte die Spartaner wenig; sie lebten für die polis und schwelgten in – eben – spartanischer Einfachheit und Härte. Schließlich war Sex zwischen erwachsenen griechischen Männern zwar verpönt, aber Liebe und Sex zwischen einem erwachsenen Mann und einem heranwachsenden Jungen (erastes und eromenos) wurden in Athen gefördert und in Sparta sogar institutionalisiert. Die Perser wiederum waren über ein solches Verhalten entsetzt oder gaben es zumindest vor.

Diese Vielzahl von poleis erlebte in Friedenszeiten nur bei Panhellenischen Festen ein Gefühl der Zusammengehörigkeit. Diese fanden alle paar Jahre statt und führten dazu, dass sich die poleis vorübergehend zu einem bunten Flickenteppich zusammenfügten. Beispiele sind das Zeusfest in Olympia, das Apollofest in Delos und das Poseidonfest in Korinth, bei denen Tiere geopfert, Bankette veranstaltet, neue Theaterstücke aufgeführt und nackte Jünglinge in sportlichen Wettkämpfen gegeneinander antraten. Die Konsultation des Orakels von Delphi in Zeiten der Not oder des Zweifels war die einzige Tätigkeit, der alle Griechen das ganze Jahr über nachgingen.

Ungeachtet ihrer beträchtlichen Differenzen setzten die poleis eine gemeinsame militärische Taktik ein, indem sie eine Phalanx von sogenannten Hopliten aufstellten, die von ihren Sklaven, Metöken oder Heloten als Schildträger und zur logistischen Unterstützung begleitet wurden. Die zum Militärdienst einberufenen Bauern mussten ihre eigene Standardausrüstung mitbringen; diejenigen, die sich dies nicht leisten konnten, waren verpflichtet, auf den Triremen als Ruderer zu dienen. Jede Trireme war mit bis zu 200 Ruderern besetzt (Abbildung 1.3). Sowohl diese Triremen als auch die erwähnten Feste wurden durch die Besteuerung der Superreichen finanziert, die das Privileg hatten, eines von beiden für eine Saison zu finanzieren. Die Triremen spielten eine entscheidende Rolle zehn Jahre nach Marathon, in der berühmten Seeschlacht von Salamis 480 v. Chr., unter der Herrschaft von König Xerxes, dem Sohn des Eroberers Darius. Xerxes war nicht nur ein begeisterter Botaniker und Gärtner, sondern auch ein Bauherr: Die Paläste, die er in Persepolis errichten ließ, führten fast zum Bankrott des unermesslich reichen Persischen Reiches.

Abbildung 1.3: Künstlerische Darstellung einer griechischen Trireme

Nach der Niederlage bei Marathon sammelten sich die verbleibenden athenischen und thebanischen Truppen auf dem Peloponnes, wo sie sich widerwillig mit den Spartanern verbündeten, die zwar die Schlacht verpasst hatten, aber dafür noch in voller Stärke waren. Die Verteidigung, die sie an der Landenge von Korinth errichteten, war so effektiv, dass der persische Satrap Mardonius – der General von Marathon sowie Neffe, Schwiegersohn und Halbbruder des Königs Darius – sich davor scheute, seine Truppen in einem Frontalangriff zu verschwenden und stattdessen auf Zeit spielte. Diese Zeit nutzte der talentierte athenische Feldherr Themistokles geschickt aus: Er ließ in Nauplion bei Argos eine imposante Flotte von 200 neuen Triremen bauen, um für alle Eventualitäten gerüstet zu sein. Dies war keine einfache Aufgabe, da die Griechen, die auf dem Peloponnes Widerstand leisteten, den Zugang zu den Silberminen auf dem Festland verloren hatten. Ein Orakelspruch der Priesterin des Orakels von Delphi überzeugte sie jedoch, dieses Vorhaben fortzusetzen. Die Sicherheit der Griechen würde durch Holzwände gewährleistet sein, sagte sie. Was waren Schiffe anderes als Räume, die durch Holzwände geschaffen wurden?

Als Mardonius mit seiner Geduld am Ende war, requirierte er eine Flotte von 600 Schiffen – hauptsächlich phönizische, aber auch ägyptische, zypriotische und kleinasiatische, um die widerspenstigen Griechen des Peloponnes in der Nähe des Hafens von Piräus auf See herauszufordern. Das Ergebnis der anschließenden Seeschlacht von Salamis war angesichts der überwältigenden Anzahl persischer Schiffe und Truppen fast unausweichlich. Mit diesem Sieg wurde die persische Herrschaft über die gesamte griechische Halbinsel endgültig beendet. Ein biographisches Detail: Der gewiefte Themistokles bot dem ehemaligen Feind seine Dienste an und starb während der Herrschaft von König Artaxerxes I. in Persien, wo er eine Reihe hoher Ämter bekleidet hatte.

So wurden die Perser von verachteten Barbaren, die Kauderwelsch sprachen, zu Oberherren der Hellenen, und die Ägäis verwandelte sich von einem griechischen See in einen persischen Teich. Um ihren Einfluss dort zu festigen, verließen sich die Perser zunehmend auf die athenische Flotte und weniger auf die wankelmütigen Phönizier, deren Augenmerk ohnehin weiter nach Westen in Richtung Karthago und darüber hinaus gerichtet war. Die darauf folgende Pax Persica, die ihren Schutzschirm über Griechenland ausbreitete, sollte anderthalb Jahrhunderte andauern und erwies sich als der Höhepunkt der griechischen, insbesondere der athenischen Zivilisation, die noch heute bewundert wird. Wie bereits erwähnt, waren die Perser nicht dumm: Sie hatten gelernt, mit den widerspenstigen Griechen in Kleinasien und auf den von Persern beherrschten Inseln der Ägäis zusammenzuleben. Die Perser waren zwar eine militärische, aber keine kulturelle Dampfwalze. Das hinderte Mardonius allerdings nicht daran, auf der Pnyx, einem Hügel in der Nähe der Akropolis, einen Tempel für Ahura Mazda errichten zu lassen. Dieser sorgte für erhebliche Irritationen, nicht wegen seiner bloßen Existenz – schließlich waren die Athener daran gewöhnt, fremde Gottheiten aufzunehmen –, sondern weil die Pnyx ihr beliebter Versammlungsort war.

So erlebte die griechische und insbesondere die athenische Kultur während der Pax Persica eine nie dagewesene Blütezeit, ungestört von den kostspieligen Kriegen, die in Griechenland davor und danach üblich waren. Der zum Politiker gewordene General Perikles ließ auf der Zitadelle der Akropolis Tempel errichten. Vor allem der Athene geweihte Parthenon, der zwischenzeitlich als Kirche, Moschee und Munitionsdepot diente, ruft noch heute unsere Bewunderung hervor. Sein Architekt, Perikles’ Freund Phidias, schmückte es auch mit Marmorstatuen, von denen Lord Elgin vor zweihundert Jahren einige für das British Museum ‚auslieh‘. Die Werke des ebenso berühmten Bildhauers Praxiteles sind heute vor allem als römische Kopien bekannt, wie z. B. der ‚Hermes mit dem Dionysos-Kind‘ – obwohl einige es für ein Original halten.

Auch die heute noch berühmten griechischen Dramatiker schufen ihre Meisterwerke während der Pax Persica. Von den Tragödien des Aischylos ist nur eine Handvoll erhalten geblieben, darunter ‚Die Perser‘. Nicht ohne Grund: Aischylos hatte sowohl bei Marathon als auch bei Salamis gekämpft. Unter den Tragödien des Sophokles ist ‚Ödipus Rex‘ wohl die berühmteste; sie inspirierte Sigmund Freud zur Definition des ‚Ödipuskomplex‘ und wird bis heute für Bühne und Leinwand adaptiert. Der jüngste des Trios bedeutender Tragödiendichter war Euripides, der Shakespeare und Racine inspirierte. Zu seinen bekanntesten Tragödien gehören ‚Medea‘, ‚Die Troianerinnen‘, ‚Iphigenie in Aulis‘ und ‚Die Bakchen‘. Der Komiker Aristophanes hingegen machte sich in seinen Stücken wie ‚Die Wolken‘, ‚Die Vögel‘, ‚Die Frösche‘ und ‚Die Wespen‘ über alles und jeden lustig, wofür er viele Preise gewann.

Aus der Schar der Philosophen jener Zeit ragten drei unbestreitbar heraus: Sokrates, Platon und Aristoteles. Platon, bekannt durch die ‚platonische Liebe‘, war der Begründer der Akademie, welche drei Jahrhunderte später die Römer im Zorn zerstörten. Seine Werke wurden von Alfred North Whitehead kurz und bündig zusammengefasst: Er betrachtete die europäische philosophische Tradition als eine Reihe von Fußnoten zu Platon. Die philosophischen Werke seines Schülers Aristoteles wurden von christlichen, jüdischen und muslimischen Denkern, insbesondere im Mittelalter, sehr bewundert; Aristoteles legte zudem den Grundstein für viele wissenschaftliche Entdeckungen und Überlegungen. Prinz Alexander von Makedonien hatte das Privileg, von ihm unterrichtet zu werden.

Alles, was wir über Sokrates wissen, stammt von Zeugnissen seiner Zeitgenossen. Sei es von Aristophanes, der sich offensichtlich über ihn lustig machte, weil er seinen Kopf in ‚Die Wolken‘ steckte, oder seinem Schüler Platon, der die Philosophie seines Lehrers fortführte und die Überzeugung vertrat, dass ein ungeprüftes Leben nicht lebenswert ist. Im Alter von siebzig Jahren wurde Sokrates im Jahr 399 v. Chr. von seinen Mitbürgern in Athen zum Tode verurteilt durch Trinken eines tödlichen Gebräus aus Schierling. Er hätte dem Tod entgehen können, indem er mit Hilfe reicher Freunde ins Exil gegangen wäre, entschied sich jedoch dagegen. Was wurde ihm vorgeworfen, um eine so harte Strafe zu verdienen? Gottlosigkeit und Verderben der athenischen Jugend durch sein Denken. Was der persische Satrap Arsames über den Prozess und seinen Ausgang dachte, ist nicht überliefert, aber offensichtlich mischte er sich nicht ein.

Der Satrap ahnte nicht, dass zu diesem Zeitpunkt nur noch wenige Jahrzehnte persischer Herrschaft über die Hellenen übrig waren. Makedonien, reich an Silber- und Goldminen sowie an Holz, liegt so weit nördlich auf der griechischen Halbinsel, dass es nur knapp als Teil derselben angesehen werden kann – wie such der jüngste Streit um den Namen Nordmazedonien zeigt. Seine Bewohner galten als Randgriechen, die einen Dialekt sprachen, der von den südlichen poleis verpönt war. König Philipp II. von Pella, der Hauptstadt Makedoniens – von der weder damals noch heute je jemand gehört hatte –, wurde daher als Halbbarbar angesehen. Er begann jedoch noch vor der Mitte des vierten Jahrhunderts, seinen Einfluss geltend zu machen. Durch geschickte Heiratsbündnisse4 und eine gründliche Erneuerung seiner Armee gelang es ihm, gegen Süden vorzudringen und die Perser in der Schlacht von Chaeronea im Jahr 338 v. Chr. zu besiegen. Nach einer Reihe von verlorenen Scharmützeln noch weiter im Süden gebot König Artaxerxes III. den Rückzug. Der persische Satrap, seine Truppen und sein Gefolge gaben ihre Stellung auf dem griechischen Festland und in der Ägäis auf und zogen sich auf jedem verfügbaren Schiff zurück, um die sichere asiatische Küste zu erreichen.

4 Woraus unter anderem sein Sohn Alexander hervorging, der die Hauptfigur des nächsten Kapitels sein wird.

Philipp II. handelte in Athen entschlossen, indem er den Tempel des Ahura Mazda auf der Pnyx zerstören ließ. Seine Steine wurden verwendet, um die Tempel auf der Akropolis zu verschönern und zu vergrößern. Um die griechischen poleis zusammenzuhalten, appellierte er an den unterschwelligen Panhellenismus, der gegen die persische Herrschaft gewachsen war. Doch ohne Erfolg: Fast sofort griffen die Griechen während der Peloponnesischen Kriege, die siebenundzwanzig Jahre dauerten, wieder zu den Waffen. Der Historiker Thukydides beschrieb diese Kriege meisterhaft. Sie beinhalteten eine erhebliche Einmischung der Perser zugunsten Spartas, das schließlich gegen Athen und seine Verbündeten siegreich war. Durch die Kriegsanstrengungen erschöpft, verloren sowohl Sparta als auch Athen schließlich an politischer und militärischer Bedeutung. Athen konnte sich zumindest an seinem früheren Glanz festhalten, ähnlich wie eine Dame, die mit Anmut altert, während sie noch in ihrem Salon empfängt. Bald würden die Römer einmarschieren, und Griechenland würde erst nach zweitausend Jahren römischer, byzantinischer und osmanischer Herrschaft wieder unabhängig werden.

Um die Geschichte der persischen Besatzung der Hellenen aus einer nahezu zeitgenössischen Perspektive zu erzählen, haben wir uns für Philemon, einen athenischen Dichter und Dramatiker, entschieden. Er verfasste ‚Der Besuch‘ am Ende des vierten Jahrhunderts v. Chr., also lange nach dem Abzug der Perser. Da das griechische Original verloren gegangen ist, basiert unsere Übersetzung auf einer lateinischen Schrift aus dem ersten Jahrhundert n. Chr., von der wir eine gekürzte Fassung präsentieren. Diese lässt sowohl das griechische Pantheon als auch Vertreter der persischen Götter und Geister auftreten.

Die griechischen Götter sind uns wohlbekannt: Zeus, der Herr des Olymp (Abbildung 1.4), der seine Gattin Hera häufig mit menschlichen Objekten der Begierde und mit Nymphen betrog; Athene, die Göttin des Krieges und der Weisheit; der strahlende Apollo, Gott der Künste, und seine Zwillingsschwester Artemis, die jungfräuliche Jägerin; Aphrodite, die Verkörperung der Liebe, und ihr Gatte, der Schmied Hephaistos, der gehörnte Bucklige; der Bote Hermes, Beschützer von Händlern und Dieben; Ares, der Gott des Krieges und des Mutes; Dionysos, der beschwipste Partygänger; und schließlich Demeter, die die Erde mit Früchten segnet. Nicht zu vergessen ist der sterbliche Mundschenk Ganymed, den Zeus von der Erde entführte, um auf dessen Reize auf dem Olymp nicht verzichten zu müssen5.

5 Die beiden Brüder des Zeus treten in dem Stück nicht auf: Poseidon, Gott des Meeres und der Erdbeben, und Hades, Herrscher der Unterwelt; ebenso fehlt Persephone, die Nichte und Gemahlin des Hades.

Die persischen Besucher des Stücks hatten weniger Chancen, in unser kollektives Gedächtnis einzugehen, da sie den Weg der persischen Zivilisation gegangen sind: den in die Vergessenheit. Die beiden herausragenden Figuren sind der Schöpfer Ahura Mazda, der Gott des Lichts, der den Menschen den freien Willen schenkte (Abbildung 1.5), und sein Spiegelbild und Gegenspieler Ahriman, der Fürst der Finsternis und des Chaos, welcher Dürre, Hunger, Krankheit, Leid und Tod verursacht. Im zoroastrischen Glauben ist unsere Welt ein ständiger Kampf um die Vorherrschaft zwischen Wahrheit und Lüge, Licht und Dunkelheit, Leben und Tod. Beide gegensätzlichen Götter werden von engelähnlichen Wesen und Geistern begleitet. Ahura Mazdas ‚Amesha Spenta‘, die ‚Heiligen Unsterblichen‘, repräsentieren verschiedene Aspekte seiner göttlichen Eigenschaften6. Philemon war sich der detaillierteren Unterscheidungen wahrscheinlich nicht bewusst, weshalb die sechs Engel in seinem Werk nur gemeinsam als ‚Amesha Spenta‘ erscheinen.

6 Vohu Manah steht für gute Absichten, Asha Vahishta für Wahrheit oder Rechtschaffenheit; Khshathra Vairya verkörpert wünschenswerte Herrschaft und Spenta Armaiti heilige Hingabe; Haurvatat steht für Vollkommenheit und schließlich Ameretat für Unsterblichkeit.

Ahrimans Spiegelgefolge sind die ‚Daeva‘, böse Wüstengeister, die nicht zwischen Wahrheit und Lüge unterscheiden können. Jeder der sechs Daeva steht gegen einen der ‚Amesha Spenta‘7. Zurvan, der Gott der Zeit, ergreift keine Partei zwischen den beiden gegnerischen Kräften. Die Göttin Anahita herrscht über die Gewässer und symbolisiert Fruchtbarkeit und Weisheit. Der furchterregende Mantikor schließlich, ein Wesen mit menschlichem Kopf, Löwenkörper, Skorpionschwanz und Drachenflügeln, bewegt sich mit unglaublicher Geschwindigkeit und besitzt einen unstillbaren Appetit auf Menschenfleisch. Da er nicht sprechen kann, tritt Mantikor in Philemons Stück lediglich als Nebenfigur auf, um die Götterversammlung gelegentlich mit seiner furchterregenden Trompetenstimme zu unterbrechen (ehrlich gesagt wäre es unerschwinglich gewesen, Mantikor in einer bescheidenen Inszenierung auf die Bühne zu bringen).

7 Akoman, der böse Gedanke, spiegelt Vohu Manah, und Indar Vahishta durchkreuzt die Absichten von Asha Vahishta, indem er den Geist der Rechtschaffenen einfriert; Sarvar, der Unterdrücker, ist der Widersacher von Kshathra Vairya, und Nanghait, der Unzufriedene, widersetzt sich Spenta Armaiti; Tauriz, der Zerstörer, vernichtet das Werk von Haurvatat, und Zariz verdirbt das Werk von Ameretat, indem er Pflanzen vergiftet.

‚Der Besuch‘, von Philemon, ca. 310 v. Chr.

Dramatics personae:

Griechische Götter:

Zeus, Herr des Olymps

Hera, seine Gattin

Demeter, Göttin der Ernte

Athene, Göttin der Weisheit

Apollon, Gott der Künste

Artemis, Zwillingsschwester des Apollon, jungfräuliche Jägerin

Aphrodite, Göttin der Liebe

Hephaistos, Ehemann der Aphrodite, Schmied

Hermes, Botengott, Beschützer der Händler und Diebe

Ares, Gott des Krieges

Dionysos, Gott des Weines

Ganymed, (sterblicher) Mundschenk des Zeus

Persische Götter:

Ahura Mazda, Schöpfer der Welt und Gott des Lichts,

Amesha Spenta, die Engel von Ahura Mazda

Ahriman, Herr der Finsternis und des Chaos

Daeva, Ahrimans Engel

Zurvan, Gott der Zeit

Anahita, Göttin des Wassers, der Fruchtbarkeit und der Weisheit

Mantikor, Fabelwesen

Schauplatz:

Berg Olymp

[Blitze, Donner unter schwarzen Wolken]

Abbildung 1.4: Statue des Zeus, bereit, einen Blitz zu schleudern

Zeus: Was ist das schon wieder? Kann ein ehrlicher Gott hier oben nie eine Siesta halten?

Hera: Nun – ehrlich? Sollen wir ins Detail gehen? Hermes, dein Sohn hier, der eine Botschaft für uns hat – wie hieß noch mal seine Mutter?

[Chor] Maia! Maia! Und die Mütter von Perseus und Herakles, von Apollon und Artemis, von Dionysos und den Musen, von Minos, Epaphus und dem Aegipan – gepriesen seien auch sie! Lob, Lob auf sie!

Zeus:[Murrend] Also, was gibt es, mein Sohn?

Hermes: Besuch aus Persien; ihr habt ja gesehen, was auf der Erde geschehen ist.

Hera: Wer? Was? Jetzt? Und warum? Aber doch nicht hier oben? So etwas ist noch nie vorgekommen!

[Chor]Nie, wirklich nie auf dem Olymp!

Zeus: !

Artemis: Streitet ihr euch schon wieder? Ich werde mich in die Eichenhaine zurückziehen, wo ich die Gesellschaft von gesitteten wilden Tieren genießen kann. [Nimmt ihren Bogen und ihre Pfeile auf]

Hermes: Wir streiten nicht, liebe Schwester, wir sind nur verblüfft. [Erklärt, warum]

Artemis: Oh je, oh je, ich meinte, einen seltsamen Klang aus der Ferne zu hören. [Trompetenklänge, kaum hörbar]

Aphrodite und Hephaistos:[Unisono] Was ist das?!

[Chor]Hütet euch, hütet euch! Vor Mantikor, vor Mantikor!

Hera:[Zu Aphrodite und Hephaistos] Was für ein seltener Anblick, euch beide zusammen? Ist irgendetwas nicht in Ordnung?

Aphrodite und Hephaistos: Offensichtlich, sonst würden wir uns nicht die Mühe machen. Was gibt’s?

Athene: Was wir in dieser Familie jetzt am meisten brauchen, ist einen kühlen Kopf bewahren!

Zeus: Kühler Kopf, mein verdammter! Das ist eine Invasion, kein Besuch!

Demeter: Beruhigt euch, alle! Seht doch, wie der Frühling die Wiesen zum Blühen bringt und wie die ersten zarten Triebe der Saat der Menschen aus dem Boden sprießen!

Apollo: Die Tatsache, dass die Perser in Hellas eingefallen sind, gibt ihnen nicht das Recht, in unseren Olymp einzudringen.

Zeus: Und auch nicht in die Gebiete meiner Brüder, ins Meer und in die Unterwelt.

Hermes: Beruhigt euch alle, bitte beruhigt euch! Sie sagten ausdrücklich, dass es ein Höflichkeitsbesuch sein sollte. Ahriman reklamierte sogar, warum er sich mit einem nackten Felsen auf einer gottverlassenen abgelegenen Halbinsel, die von Daeva bewohnt wird, abgeben sollte …

[Chor – erschüttert]Olympus ein kahler Fels?! Hellas gottverlassen?! Olympier als Daeva?!

Hermes: Das war wohl nur so eine Redewendung, aber sie sind auf dem Weg.

Dionysos:[Tritt hinzu] Ich hörte, es findet eine Party statt?

Hera: Es scheint unvermeidlich zu sein, also können wir uns auch zurücklehnen und sie genießen. [Wieder Trompetenstöße, jetzt deutlich hörbar] Hörst du? Wir brauchen Brot, Oliven und Käse. Und zwar jetzt! Etwas Wein, Dionysos, und du, Demeter, Blumen auf alle Tische, und zwar schnell!

Apollo:[Gelangweilt] Seit wann essen wir?

Hera: Es geht um den Eindruck, du Dummkopf. Sonst denken sie noch, wir wären die Barbaren hier.

Zeus: Ich für meinen Teil trinke gerne einen Becher Wein. Ganymed! [Ganymed schenkt ein]

Dionysos: Wein für alle, um unsere Gemüter zu besänftigen! [Ganymed geht herum und schenkt ein, während Hera ihn mit säuerlicher Miene beobachtet … Ein grelles Licht blendet die Olympier]

Apollo, Artemis und die meisten Olympier: [Gemeinsam] Sie sind hier! Sie sind da!

[Chor] Hier, hier! Fürchtet euch, fürchtet euch!

Zeus:[Zum Chor] ! Nun haltet doch mal die Klappe, ja?!

Abbildung 1.5: Der persische Gott Ahura Mazda an der Fassade des Feuertempels in Yazd, Iran

Ahura Mazda:[Prächtig, seine langen Flügel hinter sich herziehend] Guten Tag, edle Olympier!

Hera:[Gefasst] Auch dir einen guten Tag, oh mächtiger Herr des Lichts und der Weisheit!

Zeus:[Sie anfauchend] Untersteh‘ dich … [Völlige Finsternis senkt sich auf den Olymp]

[Chor] Fürchtet euch, fürchtet euch! Das Ende, das Ende!

Ahura Mazda: Nein, nein, es ist nur …

Ahriman: ! Wo zur Hölle hast du mich jetzt hingebracht?

[Chor] Zur Hölle, zur Hölle – ?!

Ares: Was weiß ich, das muss eins von ihren Dingern sein … [Sehr lauter Trompetenstoß]

Artemis:[Schnappt sich Pfeil und Bogen] Ist dein Schoßhund …?

Daeva:[Als Gegenchor] Schoßhund? Schoßhund?[Spöttisches und bedrohliches Lachen]

Ahura Mazda:[Zu Ahriman] Würdest du bitte …? Er hört mehr auf dich als auf mich, glaube ich.

Hephaistos:[An Zeus] Soll ich schnell eine Kette schmieden?

Ares:[Ergreift sein Schwert] Soll ich gehen und …?

Zeus:[faucht ihn an] Untersteh‘ dich!

Demeter: Vielleicht hat er Hunger – ?

Ahriman:[Blick auf die Teller mit Essen auf den Tischen] Er isst nur Menschenfleisch. [Ganymed zuckt als einziger zusammen … Ahriman ruft laut nach hinten] ! [Der Trompetenklang verstummt, taucht aber später noch ein paar Mal auf, nicht ganz so laut]

Demeter:[Heftet eine Rose an das Revers von Ahura Mazdas Gewand] Willkommen in unserer bescheidenen Behausung, oh Herr Schöpfer.

Zeus:[Zischt sie an] Du sollst nicht …

Ahura Mazda:[Verneigt sich] Danke, schöne Göttin dieses herrlichen und fruchtbaren Landes!

Amesha Spenta:[Als zweiter Gegenchor]Wir danken dir, wir danken dir, schöne Göttin!

Ahura Mazda: Was für eine schöne Familie, meine lieben olympischen Nachbarn! Und vielen Dank für eure Einladung!

Artemis: Wir haben euch eigentlich nicht …

Zeus:[Zischt sie an] Halt die Klappe! [Zu den Gästen] Herzlich willkommen, verehrter Schöpfer, du und deine Begleiter!

Ahura Mazda: Wir sind allerdings keine Familie wie ihr. Nur Ahriman hier ist an mich gebunden, aber eher wie ein Spiegelbild.

Olympier:[Schauen fassungslos]

Ahura Mazda: Was ich erschaffe, zerstört er, was ich zum Leben erwecke, tötet er, was ich hege, verflucht er mit Krankheit, und was ich nähre, lässt er verhungern. So bekämpfen wir uns auf ewig. [Pause] Wie ich sehe, müssen die Menschen in deinem Teil der Welt ihr Leben nicht in solch ständiger Spannung führen, oder?

Zeus: [Perplex] Nicht wirklich, unsere Hellenen …

Ahriman:[Unterbricht, zu Ahura Mazda] Du ! Wo wäre dein Leben ohne den Tod? Wo ist dein Licht ohne die Dunkelheit? Dein Gutes ohne das Schlechte? Wo ist deine Gesundheit ohne Krankheit, deine Ordnung ohne Chaos, und wo ist deine Stärke ohne Schwäche? [Zu Zeus] Siehst du, all die Pracht wäre nichts wert ohne mich, den er das dunkle Spiegelbild nennt.

Daeva:[Stolz] Spiegel, dunkler Spiegel in der Tat!

Athene: So bitte, liebe Herren, wie navigieren eure Menschen zwischen den Extremen, die ihr beide repräsentiert, zwischen Licht und Dunkelheit?

Ahura Mazda: Der freie Wille ist der Schlüssel, den ich ihnen gegeben habe. Der Mensch muss sich täglich für alle seine Entscheidungen entscheiden. Nach ihrem Tod werden ihre Seelen nach ihren Gedanken, Worten und Taten gewogen. Nur die, die sich bewährt haben, gehen über die Brücke des Gerichts ins Paradies …

Ahriman: … und die, die von der Brücke fallen, gehören mir. [Stolz] Nicht wenige, darf ich hinzufügen.

Zeus:[Nachdenklich] Ich bin mir über diesen deinen freien Willen nicht sicher. Da war dieser Prometheus …

Hera: … den du an einen Felsen gekettet und seine Leber täglich von einem Adler fressen lassen hast, weil du nicht damit einverstanden warst, dass er uns das Feuer stahl und es den Menschen als Symbol des Wissens gab.

Demeter: Unsere Menschen, meine Kinder, leben ohnehin alle im Jenseits unter der Herrschaft von Hades und Persephone. Daher glauben wir nicht, dass ein freier Wille ihnen viel nützen würde. Einige von uns mischen sich sogar [sieht Zeus an] gerne in das Leben der Menschen ein, die unwillentlich auf das Schicksal zusteuern, das die Olympier für sie bestimmen.

Zeus: Jetzt, wo auch eure Perser auch über unsere Hellenen herrschen, sehen wir erst, wie unterschiedlich die Menschen sein können. Unsere zum Beispiel betrachten die euren als Knechte eines großen Königs, dem sie Gehorsam schulden, während unsere Hellenen ihrerseits …

Ahura Mazda: … wahr, wahr, mein lieber Zeus, aber einige deiner poleis haben sich für ein Leben unter einem Tyrannen entschieden – sieh dir nur zum Beispiel die in Sizilien an … Und lass mich dir sagen, dass das, was du Knechtschaft nennst, in Wirklichkeit unsere Menschen beruhigt: in einer Welt zu leben, die in geordneter Weise regiert wird, ohne ständige interne Streitereien.

Zeus: Andererseits, schau dir bitte die großartigste polis in jeder Hinsicht an, Athen – und viele andere, nebenbei bemerkt – die als Demokratie gelebt hat, wobei die Bürger ihr Schicksal selbst in die Hand genommen haben.

Ahura Mazda: Auch das ist wahr. Andererseits werden, wie wir gerade besprochen haben, viele eurer Menschen in ihrem Schicksal von euch bestimmt und sind daher überhaupt nicht frei. Während unsere Menschen, wie ich eingangs erwähnte, mit einem freien Willen ausgestattet sind, den sie unter der Ägide eines wohlwollenden irdischen Herrschers ausüben können und müssen. Und wir, ich wiederhole, mischen uns nicht in ihre individuellen Schicksale ein.

[Chor]Ödipus! Medea! Achilles! Ikarus! Tantalus! Phaeton! Tragödie über Tragödie, nach dem Willen von euch Göttern!

Zeus:[Zischt] ! Und jetzt ihr …

Ahriman: Und die Perser üben ihren freien Willen aus; sieh sie dir nur an – in einer Welt, wie sie unser geschätzter Ahura Mazda hier beschreibt, wäre es das Paradies auf Erden.

Ahura Mazda: Eines Tages wird es ein Paradies; ich bin sicher, dass die Menschen irgendwann zur Vernunft kommen!

Athene: Wie höchst interessant! Es ist, als hätte eine göttliche Vorsehung – sind das nicht wir? – den Menschen gleiche Anteile an Knechtschaft und Freiheit gegeben. Die irdische Knechtschaft in Persien hält sich die Waage mit der individuellen Freiheit, und in weiten Teilen von Hellas haben sie politische Freiheit, aber wir können uns in ihr persönliches Schicksal einmischen. Wunderbar, nicht wahr, dieser Sinn für Gerechtigkeit?

Anahita: Relative Freiheit muss ich präzisieren: Die meisten Menschen in Hellas sind, wie ich sehe, Sklaven oder Leibeigene …

Artemis: Sieh mal, wer da spricht …

Zeus: Meine Damen, meine Damen, bitte nicht streiten!

Zurvan: Verzeiht, dass ich störe, aber ich hatte gehofft, Chronos zu treffen, um mit ihm über die Zeit zu sprechen …

Apollo:[Streichelt abwesend seine eigene, fein modellierte Brust] Oh je, oh je! Alte Familiengeschichten, fürchte ich. Unser Chronos ist schon seit einer Ewigkeit Geschichte, wenn ihr mir das Wortspiel verzeiht.

Dionysos:[Apollo imitierend, indem er seine eigene schlaffe Brust massiert] Wir würden euch gerne unsere Familiengeschichte erklären, aber es wäre unhöflich, unsere illustren Gäste mit endlosen Streitereien und Rebellionen über Generationen hinweg zu langweilen, die uns zu der Familie gemacht haben, die ihr jetzt seht. Wir hatten es eigentlich gar nicht nötig, die Welt mit Menschen zu bevölkern.

Hermes: Habt ihr, illustre Gäste aus dem Osten, euch vor der Ankunft der Menschen nicht ein wenig gelangweilt?

Anahita:[Unterbricht] Wenn du mir eine Bemerkung erlaubst [mit einem Seitenblick auf Ahura Mazda], ich bin überrascht und erfreut, unter so viel eleganter und kluger weiblicher Gesellschaft zu sein. Besonders freue ich mich darauf, später mit dir, Aphrodite, unter vier Augen zu sprechen.

Amesha Spenta und Daevas:[Gemeinsam, sarkastisch] Armes einsames Frauchen! Armes, einsames Frauchen!

Zeus: Und noch etwas: Ich gebe zu, ich finde es ziemlich schlau von dir, dass du Zarathustra geschickt hast …

Hephaistos:[Unterbricht] Zoroaster!

Zeus:[Irritiert] Ja, der da … zu euren Menschen, um ihnen euren Pakt zu erklären und ihnen einige Hinweise zu geben, wie sie leben und sich verhalten sollen. Unsere Hellenen, fürchte ich …

Ahura Mazda:[Erfreut] … danke, edler Zeus, in der Tat … Aber ich muss das Kompliment zurückgeben: Unsere Amesha Spenta hier, besonders …

Amesha Spenta:[Nicken, erfreut]

Ahura Mazda: … sind große Bewunderer eurer Helden, an denen es uns in unserem Teil der Welt mangelt, um die Menschen mit ihrem Beispiel von Mut und Ausdauer zu inspirieren.

Anahita: In der Tat. Bellerophon, der Dompteur des Pegasus, Perseus, der die Medusa erschlug, Jason, der das Goldene Vlies suchte, Achilles, der Held des Trojanischen Krieges, Herakles mit seinen zwölf Aufgaben, Theseus, der den Minotaurus tötete, und der listige Odysseus … Wir alle lieben sie und bewundern ihre Taten! Aber – wo sind sie?

Hera: Obwohl sie teilweise göttlichen Ursprungs sind [blickt säuerlich zu Zeus], ist ihr Reich die Welt, um, wie du sagst, die Menschen zu inspirieren.

Ahura Mazda:[Nachdenklich] Richtig, richtig …

Zeus: Ich habe noch eine andere wichtige Frage an dich, Schöpfer, die Dionysos gerade erwähnt hat: Warum hast du die Menschen überhaupt erschaffen? In unserem Fall war es der Titan Prometheus, der sie aus einer Laune heraus aus Lehm erschaffen hat, also waren die Menschen für uns Götter eher so etwas wie ein fait accompli …

Ahura Mazda: Manchmal frage ich mich das auch, aber ich fürchte, es ist schon spät und wir wollen eure Gastfreundschaft nicht missbrauchen, für die wir sehr dankbar sind. Ich hoffe, dass ihr alle [Geste zu den Olympiern] bald unseren Besuch erwidern und uns in Persien besuchen werdet, damit wir unsere fruchtbare Diskussion fortsetzen können, die wirklich anregend war!

Anahita: Und bitte, beehrt uns mit der Anwesenheit von mindestens zwei oder drei eurer Helden, nur für diesen einen Tag!

Amesha Spenta und Daevas:[Gemeinsam] Unser herzlicher Dank, liebe Olympier!

Ahriman:[Grummelt]

Mantikor:[Trompetet]

Persische Götter und Gefolge:[Verabschieden sich unter Austausch vieler höflicher Worte]

[Chor]Noch nie, noch nie ist ein solcher Besuch geschehen, doch Schaden ist vermieden worden! Wacht auf, wacht auf! Es gibt eine Welt jenseits des Olymps!

Hera:[Nachdem die persischen Götter gegangen sind, zu niemandem speziell] Das war eine ziemliche Ein-Mann-Show, nicht wahr?

Zeus: Nun, der Mann hat keine Lust, sich mit einer Familie wie euch herumzuschlagen … Ein bisschen spießig ist er schon, oder? Aber ich denke, wir sollten seine Einladung annehmen. Es gibt andere Fragen, die ich ihm gerne stellen würde. Ich bin mir zum Beispiel nicht sicher, ob seine irdischen Perser so zivilisiert sind, wie er selbst es behauptet. Aber heute waren wir, glaube ich, alle ein bisschen zu überrascht, um sie in eine ernsthaftere Diskussion zu verwickeln.

Aphrodite, Hephaistos und die anderen Olympier:[Würdigen und diskutieren die Besucher, während das Gespräch langsam verstummt]

Kapitel 2 Die Schlacht von Issus, 333 v. Chr.

Das vorangegangene Kapitel endete damit, dass König Philipp II. von Makedonien die Perser vertrieb, die anderthalb Jahrhunderte lang über Griechenland geherrscht hatten. Er jagte sie nach Asien zurück, wo sie hergekommen waren und seiner Meinung nach hingehörten. Weniger als zwei Jahre nach diesem Triumph wurde Philipp jedoch von seinem persönlichen Leibwächter – und ehemaligen Geliebten – namens Pausanias ermordet. Als mögliches Motiv wird berichtet, dass Attalus, der Onkel von König Philipps letzter Frau Eurydike, Pausanias betrunken gemacht und ihn nicht nur vergewaltigt, sondern nachher den Wildhütern überlassen habe, die sich ebenfalls an ihm vergingen. Pausanias soll Philipp getötet haben, weil der König seine Bitte um Gerechtigkeit abgewiesen hatte.

Abbildung 2.1: Mosaik, das Alexander den Großen in der Schlacht gegen den Perser Darius darstellt.

Philipps Sohn und Erbe, Prinz Alexander, war kaum zwanzig Jahre alt, als er sowohl die Krone als auch das militärische Kommando übernahm (Abbildung 2.1). Bis zu seinem vierzehnten Lebensjahr war er von Aristoteles unterrichtet worden und beschäftigte sich mit Poesie und Musik, doch seine wahre Leidenschaft galt der Jagd, vorzugsweise auf dem Rücken seines berühmten schwarzen Pferdes Bucephalus. Alexander festigte seine Macht über die im Bund von Korinth zusammengeschlossenen Griechen und nahm dann Asien ins Visier. Wie zuvor die persischen Eroberer Darius und Xerxes – jedoch in umgekehrter Richtung – überquerte er 334 v. Chr. den an seiner schmalsten Stelle nur etwas mehr als einen Kilometer breiten Hellespont auf einer Pontonbrücke. Natürlich nicht allein, sondern in Begleitung seiner vierzehn auserwählten Gefährten und einer Armee von etwa 40 000 makedonischen und griechischen Soldaten. In Kleinasien angekommen, machte er einen Halt in Troja, oder dem, was davon übrig war. Nackt liefen er und seine Gefährten zu den Grabsteinen der griechischen Sieger. Während Alexander selbst einen Kranz für Achilles niederlegte, legte sein Geliebter Hephaistion einen für Patroklos nieder. Beide opferten auch Priamos, dem legendären besiegten König von Troja und Vater von Paris, Kassandra und von Hektor, welcher von Achilles getötet worden war.

Auf der Suche nach Ruhm und Ehre, wie einst Achilles, zog Alexander die kleinasiatische Küste hinunter und verstärkte entlang des Weges die Reihen seiner Truppen mit Soldaten aus den griechischen Kolonien, die sich auch gegen ihre persischen Oberherren erheben wollten. Schon unweit des Marmarameers besiegten die Griechen in der Schlacht am Granicus die Truppen des persischen Satrapen von Kleinasien. Die zweitausend gefangenen griechischen Söldner, die in persischen Diensten standen, wurden als Sklaven nach Makedonien geschickt. Die militärischen Verluste der Perser hielten sich jedoch in Grenzen; der Großteil ihres Heeres zog sich geordnet zurück, was sich als entscheidender Faktor für die Schlacht von Issus erweisen sollte.

In Persien unterdessen ließ der mächtige und intrigante Hofeunuch Bagoas König Artaxerxes III. – derjenige, der Griechenland verloren hatte – durch seinen Leibarzt mit fast allen seinen Söhnen ermorden und setzte einen gewissen Arses als Artaxerxes IV. auf den Thron der Achämeniden. Als Folge dieser Unruhen am Hof verlor Persien erneut die Kolonie Ägypten, die sich abspaltete – ein Umstand, welcher sich für unsere Geschichte als folgenschwer erweisen wird. Bald darauf wurde auch dieser Nachfolger auf dem Thron zusammen mit seiner Familie vergiftet. Schließlich setzte Bagoas ein entferntes Mitglied der Achämeniden-Dynastie als Darius III. auf den Thron, der sich 333 v. Chr. bei Issus Alexanders Armee stellen sollte. Issus, das heute in der modernen türkischen Provinz Hatay liegt, befindet sich direkt am Meer an der Küstenbeuge, wo die Süd-Nord-Küste der Levante in die Ost-West-Küste Südanatoliens übergeht (Abbildung 2.2).

Abbildung 2.2: Karte mit der Lage von Issus in der nördlichen Levante

Das Heer von König Darius, das weit größer war als das von Alexander, bestand hauptsächlich aus schwerer persischer Kavallerie, die von einer griechischen Söldnerphalanx unterstützt wurde. Letztere erwies sich als entscheidend, um Alexanders makedonische und griechische Phalanx zu durchbrechen, die schließlich aufgerieben wurde, sich aber mehr oder weniger geordnet nach Süden zurückzog (Abbildung 2.3). Nach einem mehrtägigen Marsch entlang der Levanteküste wurden die geschlagenen Griechen von einer Botschaft der abtrünnigen Ägypter empfangen, die die Invasoren nach dem Prinzip ‚Der Feind meines Feindes ist mein Freund‘ willkommen hießen. Wie in vielen anderen Fällen der Geschichte erwies sich dieses Kalkül als trügerisch – zumindest teilweise. Die griechische Armee nämlich, die als Garant für die ägyptische Unabhängigkeit vom persischen Reich angesehen wurde, erwies sich als zu stark für das innere Gleichgewicht Ägyptens – die Griechen übernahmen bald die Macht am Nil. Alexander starb zehn Jahre nach der Schlacht von Issus in Ägypten, noch in seiner frühen Blütezeit.

Sein Nachfolger Ptolemäus I., einer von Alexanders Generälen, erklärte sich selbst zum Pharao – eine taktische Notwendigkeit, da die Ägypter einen Herrscher nur in dieser Rolle akzeptieren konnten. Von nun an stand Ägypten unter fremder Herrschaft: Nach dem Aussterben der ptolemäischen Dynastie durch den Selbstmord ihrer letzten Königin Kleopatra8 übernahmen die Römer die Macht, gefolgt von den Byzantinern bis zur muslimischen Eroberung durch die Araber. Danach waren die Osmanen bis zum Ende des Ersten Weltkriegs an der Reihe, und schließlich die Engländer bis 1952. Schon lange vorher war die ursprüngliche koptische Zivilisation unter dem arabischen Einfluss bereits fast verschwunden.

8 Die erste und letzte der griechischen Pharaonendynastie, welche die koptische Sprache sprach.

Die Stadt, die Alexander am westlichen Ende des Nildeltas gründete und Alexandria nannte, löste bald Memphis als Hauptstadt Ägyptens ab und wurde zur größten Stadt der Welt ihrer Zeit. Alexander ließ einen Damm vom Festland zur Insel Pharos bauen, wodurch zwei natürliche Häfen entstanden. Der von Ptolemaios II. auf der Insel errichtete Leuchtturm war eines der sieben Weltwunder der Antike. Die Stadt hatte eine große griechische und jüdische Bevölkerung und entwickelte sich zu einem kulturellen Hotspot. Die ebenfalls von Ptolemaios II. gegründete Bibliothek beherbergte bald Zehn- wenn nicht Hunderttausende von Papyrusrollen.

Abbildung 2.3: Künstlerische Darstellung der Schlacht von Issus, von Jan Brueghel dem Älteren

Zusammen mit der persisch beherrschten Stadt Antiochia wurde Alexandria zu einem Zentrum des hellenistischen Judentums, das in diesen freiwilligen Diasporagemeinden als Gegenpol zum strengen mosaischen Gesetz, das im Kernland Jerusalem gepredigt wurde, blühte. Im Makkabäerbuch werden diese hellenistischen Juden als ‚böse und gottlos‘ bezeichnet, nicht zuletzt, weil sie griechische Namen annahmen – aus ‚Josua‘ wurde zum Beispiel ‚Jason‘ – und weil sie sich an griechischen Zeitvertreiben wie Leichtathletik beteiligten. Da viele Juden nicht mehr in der Lage waren, Hebräisch oder Aramäisch (eine Sprache, die sie im babylonischen Exil erlernt hatten) zu lesen, wurde die Bibel ins Koinē-Griechische übersetzt, was zur sogenannten Septuaginta führte: der Übersetzung der Siebzig.

Als König Artaxerxes III. gezwungen war, Griechenland zu verlassen, verließ mit ihm eine Schicht der griechischen Gesellschaft, die der persischen Führung am nächsten stand, das Land und ließ sich in Kleinasien oder der Levante nieder. Diese von den Persern geförderte Migration verstärkte den griechischen Einfluss im persisch beherrschten Westasien. Die Stadt Antiochia wurde so neben Alexandria zu einem weiteren Zentrum der hellenistischen Kultur. Viele talentierte und gut vernetzte Griechen stiegen in der westlichsten Satrapie Persiens und sogar, dem Beispiel von Themistokles folgend, am persischen Hof in einflussreiche Positionen auf. Die Herrschaft der Achämeniden über das riesige, multikulturelle und vielsprachige persische Reich, das sich von Kleinasien bis zum Indus-Tal erstreckte, sollte jedoch nur noch eine Weile andauern. Gegen Ende des dritten Jahrhunderts v. Chr. wurde sie im persischen Kernland durch die Herrschaft der Parther abgelöst, die zum Hauptfeind des Römischen Reiches wurden, welches wiederum Kleinasien, die Levante und Ägypten eroberte.

Erstaunlicherweise und zu unserer großen Enttäuschung haben die Perser keine direkten schriftlichen Spuren ihrer langen Herrschaft hinterlassen. Unser Wissen über sie stammt aus Quellen, die hauptsächlich in griechischer und lateinischer Sprache verfasst sind. Daher ist es unvermeidlich, ein griechisches Zeugnis über die Folgen der Schlacht von Issus zu wählen, auch wenn dieses wiederum nur in einer Übersetzung ins Lateinische überliefert ist. Der Autor Chrysippus war ein stoischer Philosoph und produktiver Schriftsteller, der in der zweiten Hälfte des dritten Jahrhunderts vor Christus in Athen tätig war.

Sein Trialog zwischen dem Perser Ariobarzanes, dem Griechen Hermias und dem Juden Eleazar spielt in der Stadt Antiochia, die nur einen guten Tagesmarsch südlich von Issus liegt. Aus dem Inhalt lässt sich entnehmen, dass das Tavernengespräch in den 270er-Jahren v. Chr. stattfand. Wir erfahren auch, dass der Perser Ariobarzanes eine bedeutende Verwaltungsposition am Hof des levantinischen Satrapen innehatte und einst Mitglied einer Gesandtschaft zu König Chandragupta Maurya im heutigen Pakistan war. Der Grieche Hermias war höchstwahrscheinlich Kaufmann, während der Jude Eleazar die Position des Chefbibliothekars innehatte und ein begeisterter Wissenschaftler war. Also: Ein Perser, ein Grieche und ein Jude gehen in eine Bar …

Trialog von Chrysippus, spielt in Antiochia in den 270er-Jahren v. Chr.

Darsteller: der Perser Ariobarzanes, der Grieche Hermias und der Jude Eleazar

Eleazar: Hallo, hallo, meine lieben Freunde! Verzeiht, dass ich als Letzter ankomme, aber ich bin erst gestern aus Alexandria zurückgekommen …

Hermias: Wir wissen, wir wissen … Willkommen zurück, lieber Eleazar; was für eine Freude, dich wiederzusehen! Ich hoffe, dein Besuch war erfolgreich und du hattest eine gute Reise.

Eleazar: Ja, und ja. Sehr gut gereist, danke! Bei günstigem Wind und ohne schlechtes Wetter hat das Schiff weniger als eine Woche gebraucht, um hierher zu kommen, und ich konnte sogar an Bord etwas lesen.

Ariobarzanes: Und wie hat dir Alexandria gefallen, unsere große Schwesterstadt in griechischer Hand?

Eleazar: Wunderbar und aufregend wie immer – abgesehen von der Anwesenheit von Ägyptern statt Persern, unsere Schwesterstadt eben.

Hermias: Beide sind ja griechische Städte, seien wir ehrlich.

Eleazar: Und jüdisch, mit Verlaub, aber nicht wie die Spießer zuhause in Jerusalem.

Ariobarzanes: Wir Perser und die Ägypter bieten ja nur eine bescheidene Kulisse …

Eleazar, Hermias:[Gemeinsam] Nein, nein!

Hermias: Wir fühlen uns geehrt, Gäste in den Reichen solch ehrwürdiger, alter und angesehener Kulturen zu sein!

Eleazar: Wohingegen wir selbst …

Ariobarzanes:[Seufzt] … schon vor uns hier wart; wir wissen, wir wissen …

Hermias:[Hinterhältig] Aber nicht ohne einige längere Ausflüge nach Ägypten und Babylon …

Eleazar: Stimmt, stimmt. Die Bibel erzählt uns von beiden Exodus – oder Exodoi? Was ist der Plural von Exodus? Mein Griechisch lässt mich manchmal im Stich.

Ariobarzanes: