Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Martin Kelter Verlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Serie: Mami

- Sprache: Deutsch

- Veröffentlichungsjahr: 2019

Seit über 40 Jahren ist Mami die erfolgreichste Mutter-Kind-Reihe auf dem deutschen Markt! Buchstäblich ein Qualitätssiegel der besonderen Art, denn diese wirklich einzigartige Romanreihe ist generell der Maßstab und einer der wichtigsten Wegbereiter für den modernen Familienroman geworden. Weit über 2.600 erschienene Mami-Romane zeugen von der Popularität dieser Reihe. Der Wohnsitz der deutschen Pflanzerfamilie Hofstetter lag seit einem Jahrhundert in Antigua, der ehemaligen Hauptstadt von Guatemala. Durch einen riesigen Torbogen gelangte man in einen quadratischen Innenhof, der von allen Seiten zwei Stockwerke hoch umschlossen war. Balustraden und Treppen aus schwerem Holzwerk führten zu den Räumen, die in früheren Zeiten eine Vielzahl ständiger oder zeitweiliger Bewohner beherbergt hatten. Tropische Blumen in leuchtenden Farben quollen aus den Kästen entlang der Geländer und bedeckten die alten Mauern mit orangefarbenen Blüten und glänzendem dunkelgrünem Blattwerk. Das Hofstetterhaus mit seinem Blumenhof gehörte zu den bekanntesten Gebäuden in Antigua. Seit seiner Erbauung war es in Familienbesitz, und obwohl sich die Zeiten geändert hatten, lebten immer noch drei Generationen unter seinem Dach. Claire Hofstetter, die Hausherrin, war Ende fünfzig, ihr Enkel Oliver mit fünf Jahren der jüngste. Beide hatten auffallend üppiges rostbraunes Haar, meergrüne Augen, eine starke Stimme und einen ebenso starken Willen. Seit seinem dritten Geburtstag hatte er einen kleinen Kindergarten in unmittelbarer Nähe besucht. Über seine Weiterbildung wurde nun täglich im luftigen Eßzimmer ein lebhafter Dialog geführt. "Omama, warum darf ich denn nicht mit den anderen Kindern in die Schule gehen?" lautete Olivers eindringliche Frage, und die stets gleichbleibende Antwort seiner Großmutter: "Weil du in eine deutsche Schule gehen sollst, der Sprache wegen, der Tradition wegen und überhaupt." "Aber in Antigua gibt es keine deutsche Schule!" "So ist es", seufzte Claire, und hier lag in der Tat das Problem. Die nächste deutsche Schule lag in Guatemala-Stadt, zu weit, um jeden Tag hinzufahren, und Oliver war noch viel zu klein, um dort während der Woche untergebracht zu werden. Es war schon schlimm genug, daß sein Zwillingsbruder David außerhalb des Hofstetterhauses aufwachsen mußte – ein weiterer, besonders wunder Punkt, der im Hintergrund aller Überlegungen stand. Keinesfalls, wie Claire immer wieder erklärte, war sie gewillt, auch noch Oliver aus der Hand zu geben. Nicht, daß sie David etwa freiwillig der äußerst fragwürdigen Sorge seiner Mutter Maribell überlassen hätte, wirklich nicht. Im Gegenteil.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 103

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

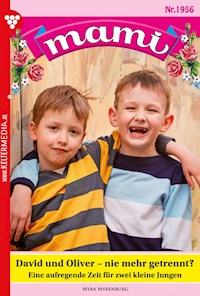

Mami – 1956–

David und Oliver – nie mehr getrennt?

Eine aufregende Zeit für zwei kleine Jungen

Myra Myrenburg

Der Wohnsitz der deutschen Pflanzerfamilie Hofstetter lag seit einem Jahrhundert in Antigua, der ehemaligen Hauptstadt von Guatemala. Durch einen riesigen Torbogen gelangte man in einen quadratischen Innenhof, der von allen Seiten zwei Stockwerke hoch umschlossen war. Balustraden und Treppen aus schwerem Holzwerk führten zu den Räumen, die in früheren Zeiten eine Vielzahl ständiger oder zeitweiliger Bewohner beherbergt hatten.

Tropische Blumen in leuchtenden Farben quollen aus den Kästen entlang der Geländer und bedeckten die alten Mauern mit orangefarbenen Blüten und glänzendem dunkelgrünem Blattwerk. Das Hofstetterhaus mit seinem Blumenhof gehörte zu den bekanntesten Gebäuden in Antigua. Seit seiner Erbauung war es in Familienbesitz, und obwohl sich die Zeiten geändert hatten, lebten immer noch drei Generationen unter seinem Dach.

Claire Hofstetter, die Hausherrin, war Ende fünfzig, ihr Enkel Oliver mit fünf Jahren der jüngste.

Beide hatten auffallend üppiges rostbraunes Haar, meergrüne Augen, eine starke Stimme und einen ebenso starken Willen.

Seit seinem dritten Geburtstag hatte er einen kleinen Kindergarten in unmittelbarer Nähe besucht. Über seine Weiterbildung wurde nun täglich im luftigen Eßzimmer ein lebhafter Dialog geführt.

»Omama, warum darf ich denn nicht mit den anderen Kindern in die Schule gehen?« lautete Olivers eindringliche Frage, und die stets gleichbleibende Antwort seiner Großmutter: »Weil du in eine deutsche Schule gehen sollst, der Sprache wegen, der Tradition wegen und überhaupt.«

»Aber in Antigua gibt es keine deutsche Schule!«

»So ist es«, seufzte Claire, und hier lag in der Tat das Problem. Die nächste deutsche Schule lag in Guatemala-Stadt, zu weit, um jeden Tag hinzufahren, und Oliver war noch viel zu klein, um dort während der Woche untergebracht zu werden. Es war schon schlimm genug, daß sein Zwillingsbruder David außerhalb des Hofstetterhauses aufwachsen mußte – ein weiterer, besonders wunder Punkt, der im Hintergrund aller Überlegungen stand. Keinesfalls, wie Claire immer wieder erklärte, war sie gewillt, auch noch Oliver aus der Hand zu geben.

Nicht, daß sie David etwa freiwillig der äußerst fragwürdigen Sorge seiner Mutter Maribell überlassen hätte, wirklich nicht.

Im Gegenteil.

All dies hatte sich ohne ihr Zutun, ohne ihre Zustimmung, ja teilweise sogar ohne ihr Wissen ereignet. Schuld daran war die Schwäche ihres Sohnes Fridolin für ein unberechenbares, ungebärdiges Wesen namens Maribell, das ihn Hals über Kopf geheiratet und dann von einem Tag auf den anderen verlassen hatte, leider unter Mitnahme des kleinen David. Andernfalls man im Hause Hofstetter den Verlust der jungen Frau leicht überwunden hätte, mit Ausnahme von Fridolin natürlich, der ihr noch immer nachzutrauern schien.

Die ältere Generation, bestehend aus Claire und ihrem Schwager Herbert, hatte die Verbindung mit Maribell immer für einen Mißgriff gehalten, einen fatalen Fehler, der nur einem versponnenen, realitätsfernen Menschen wie Fridolin Hofstetter unterlaufen konnte. Bis heute kam Claire nicht hinweg über die Unverfrorenheit, mit der Maribell die Teilung der Kinder vorgenommen hatte, als wären es zwei Bananenbündel, unter dem Motto: eins für dich, eins für mich. Wobei sie auch noch für sich in Anspruch nahm, fair und gerecht verfahren zu sein und kein Gewissen schien sie jemals zu plagen.

Es war ungeheuerlich, unglaublich, unbegreiflich, und wenn man den Anwälten glauben konnte, war es auch unumkehrbar, das heißt: nicht zu ändern, außer mit Gewalt. Doch dafür war Fridolin nicht zu haben, und man mußte nur darauf achten, daß wenigstens für Oliver die Weichen richtig gestellt wurden. Was dem armen David mitten in New York blühen würde, wenn er den Kindergarten hinter sich hatte, durfte sich Claire gar nicht vorstellen. Eine kinderfeindlichere Umwelt als die Wohntürme von Manhattan konnte es nirgendwo geben.

»Aber Sarah und Pablo und Nora gehen doch auch hier in die Schule«, bemerkte Oliver vorwurfsvoll und stopfte sich ein halbes Brötchen in den Mund.

»Das mag gut und richtig sein, wenn ihre Eltern das so entscheiden«, erwiderte seine Großmutter ungerührt, »wir jedenfalls entscheiden uns anders, nämlich für eine deutsche Schulbildung, basta.«

»Aber Omama…«

»Still jetzt, Oliver! Mit vollem Mund spricht man nicht!«

Eine Weile hörte man nur das Zirpen der Vögel in den Blumenkaskaden und das Plätschern des Springbrunnens in der Mitte des Hofes.

Oliver kaute, schluckte, richtete den eindringlichen Blick aus grünen Augen auf Claire und fragte gedehnt: »Und David? In welche Schule geht er?«

»Ich weiß es nicht«, erwiderte sie wahrheitsgemäß, »und noch haben wir ja Gott sei Dank Zeit, alle Möglichkeiten zu prüfen. Trink deinen Saft, mein Junge, es ist gleich halb neun. Onkel Herbert nimmt dich mit in den Kindergarten auf dem Weg ins Geschäft.«

Etwas später, nachdem sie mit ihrer altgedienten Köchin Selina den Küchenplan für die nächsten Tage aufgestellt und ein paar Telefongespräche geführt hatte, empfing Claire den Pfarrer der evangelischen Epiphaniasgemeinde, Herrn Rainer Rupfinger.

Sie saßen an einem langen Refektoriumstisch in der Bibliothek, die sich wie alle Räume des Hauses zum Blumenhof hin öffnete: Claire in einem knöchellangen mattgrün und mattblau gestreiften Kleid, das von einem Indio-Markt stammte, deren es einige in Antigua gab. Rainer Rupfinger in einem locker sitzenden schwarzen Anzug, blütenweißem Hemd und dunkelroter Krawatte. Er war kleiner als Claire, von unbestimmbarem Alter, schmalschultrig, leicht gebeugt, fast kahlköpfig bis auf einen Kranz grauer Löckchen.

In einem von spanischem Katholizismus und alten indianischen Riten geprägten Umfeld galt die evangelische Gemeinde als Diaspora, und nur den ansässigen Deutschen zuliebe wurde die Pfarrei aufrecht gehalten. Die Epiphaniaskirche war dereinst von Magnus Hofstetter, einem Handelsherrn aus Bremen, erbaut worden, und nach wie vor beteiligten sich die Hofstetters an der Gemeindearbeit und der Instandhaltung der Kirche.

Im übrigen hatte ein evangelischer Pfarrer in dieser alten, guatemaltekischen Stadt mit ihrer religiösen Vergangenheit, ihren vielen katholischen Kirchen und geheimen Indio-Heiligtümern keinen leichten Stand. Rainer Rupfinger, aus Nürnberg stammend, behauptete sich nur mit stiller Zähigkeit und lächelnder Demut. Andernfalls wäre er vermutlich längst zwischen den Fronten aufgerieben worden.

»Ich brauche Ihren Rat«, begann Claire und schenkte ihm Kaffee ein, »und zwar wegen Olivers schulischer Zukunft. Als mein Sohn in seinem Alter war, gab es in Antigua eine kleine, von allen hier lebenden deutschen Familien finanzierte Schule mit hervorragenden Lehrkräften, die mein Mann im Rahmen seiner Kontakte mit Behörden und Firmen in Deutschland anwerben konnte. Bis zu seinem vierzehnten Lebensjahr konnte Fridolin diese Schule besuchen, und wie wir alle wissen, ging er von hier aus bestens vorbereitet nach Bonn, wo er das Gymnasium und die Universität mit Erfolg absolvierte.«

Claire legte eine kleine Pause ein, nippte an ihrem Kaffee und seufzte schwer.

»Ich nehme an«, sagte Pfarrer Rupfinger mit seiner angenehmen Stimme, »daß es Ihnen nicht gelungen ist, die heute hier lebenden deutschen Familien für den Plan einer gemeinsam betriebenen Schule zu gewinnen, nicht wahr?«

»Leider, leider! Die einen bleiben nur wenige Jahre, sie sagen, es lohnt nicht den Aufwand. Die anderen sind hier so völlig integriert, daß sie die einheimischen Schulen vorziehen.«

»Sie stehen mit Ihrem Anliegen demnach allein auf weiter Flur, wie man im Deutschen sagt.«

»Genauso ist es.«

»In diesem Falle«, sagte Pfarrer Rupfinger nach einer kurzen Denkpause, »würde ich Ihnen raten, das Problem auch im Alleingang zu lösen. Es sei denn, Sie hätten vor, Oliver nach Guatemala-Stadt ins Internat zu schicken.«

»Kommt gar nicht in Frage.«

»Das dachte ich mir. Nun, mein Rat lautet: Engagieren Sie eine deutsche Lehrkraft für ihn. Wenden Sie sich an die Botschaft oder an das zuständige Ministerium in Deutschland. Wenn Sie wollen, kann ich mich auch bei meiner heimatlichen Kirchenbehörde erkundigen.«

Claire nickte vor sich hin.

»Der Gedanke ist mir nicht fremd. Unsere Generation, die schon vor einem halben Jahrhundert hier aufgewachsen ist, hatte während der Schulzeit immer deutsche Privatlehrer. Anschließend ging es dann für die Studienjahre oder die Ausbildung nach Deutschland. Danach kehrte man ganz selbstverständlich hierher zurück, wie ja auch mein Sohn es tat, obwohl – ehrlich gesagt – also, für einen Geisteswissenschaftlicher gibt es hier doch keine Zukunft. Er müßte einen Lehrstuhl an einer Universität in Deutschland anstreben, statt sich hier in einem Elfenbeinturm zu vergraben. Finden Sie das nicht auch, Herr Pfarrer?«

Rainer Rupfinger senkte den Kopf, lächelte noch demütiger als sonst und enthielt sich wohlweislich einer klaren Antwort. Es war nicht ratsam, sich in Familienangelegenheiten wie dieser allzu deutlich zu äußern.

Mochte Fridolin Hofstetter, Doktor der Philosophie und Geschichte, den Kopf auch meist in den Wolken haben, so schätzte er bekanntermaßen keine Einmischung in seine Privatsphäre. Das hatte sich im Falle seiner überstürzten Heirat vor sieben Jahren ebenso gezeigt wie im Verlauf der nachfolgenden Komplikationen.

»Ihr Sohn ist mir an Intelligenz weit überlegen«, murmelte Pfarrer Rupfinger. »Ich würde nie wagen, seine Entschlüsse, welcher Art auch immer, in Zweifel zu ziehen.«

»Da haben wir’s«, seufzte Claire resigniert. »Sie gehen offenbar davon aus, daß ein hochintelligenter Mensch auch automatisch lebensklug ist. Glauben Sie mir, mein lieber Herr Rupfinger, das ist ein weit verbreiteter Irrtum.«

»Aber mit meinem Vorschlag betreffend Olivers Schulbildung sind Sie einverstanden? Soll ich mich bei meinem heimatlichen Kirchenamt um eine Lehrkraft bemühen?«

»Tun Sie das«, erwiderte Claire gnädig. »Und trinken Sie ein Glas Limonade, von Selina eigenhändig frisch gebraut. Zuviel Kaffee schadet den Nerven. Das sage ich in aller Offenheit, obwohl wir ihn selbst anbauen und verkaufen.«

*

Der Tag, an dem die junge Lehrerin Annika Wismut in Antigua eintraf, hatte mit einem heftigen Wolkenbruch begonnen, wie er in diesem Teil der Welt im Monat August nicht unüblich war. Das Wasser strömte durch die gepflasterten Straßen der Stadt, sammelte sich in riesigen Pfützen und mußte aus ebenerdigen Lokalen und Wohnungen geschöpft, gekehrt und abgepumpt werden.

Die Herren des Hauses Hofstetter, Herbert und Fridolin, hatten die neue Kraft mit dem Wagen am Flughafen abgeholt und durch die Regenfluten nach Antigua gebracht.

»Das haben Sie nicht erwartet«, bemerkte Herbert schmunzelnd und schob sein blaues Leinenhütchen in den Nacken, »so ein Sauwetter in der angeblich sonnigsten Gegend des amerikanischen Kontinents, was?«

Er war um die sechzig, hager, braungebrannt, mit verschmitzten hellen Augen im zerklüfteten Gesicht.

»Nennen Sie mich Onkel Herbert«, hatte er gleich gesagt, »das tut jeder in der Familie außer meiner Schwägerin Claire.«

Ganz anders sah Fridolin Hofstetter aus, von dem Annika nur wußte, daß er sowohl einen Doktor- wie auch einen Professorentitel besaß. Ein hochgewachsener, freundlich blickender Mann mit heller Haut und hellbraunem Haar, der ein bißchen gebeugt ging und sich linkisch bewegte. Er trug khakifarbene Bermudashorts, ein schwarzes T-Shirt und eine gelbe Regenjacke. Offenbar war er nur aus Höflichkeit mitgekommen, denn sein Onkel Herbert kümmerte sich um das Gepäck, steuerte den schweren Wagen und führte die Unterhaltung.

Als sie gegen Mittag durch die Straßen der Stadt Antigua fuhren, meldete sich Fridolin Hofstetter erstmals zu Wort.

Er kurbelte das Fenster herunter und rief laut und ärgerlich: »Oliver! Du solltest längst zu Hause sein!«

Aus einem Kinderknäuel, das sich in einer knietiefen Pfütze balgte, löste sich widerstrebend ein triefnasser Knirps, kam in roten Gummistiefelchen auf einen Meter heran und krähte zurück: »Ich komme gleich!«

»Na gut«, brummte Onkel Herbert und ließ den Wagen im Schrittempo weiterrollen.

»Wir sollten ihn mitnehmen«, meinte Fridolin.

»Und uns das ganze Auto durchnässen lassen? Nichts da. Er hat nur noch zehn Schritte zu laufen, und wenn er nicht gleich auftaucht, werde ich ihm Beine machen.«

»Ist das mein Schüler?« fragte Annika.

»In seiner besten Verfassung, meine Liebe. Er spielt gerade seine Lieblingsrolle – Straßenjunge«, erwiderte Onkel Herbert grimmig lächelnd. »Ich habe das auch getan, als ich in seinem Alter war. Aber seine Großmutter hat nur wenig Verständnis dafür und setzt alle Hoffnungen auf Sie, Fräulein Annika, und Ihren guten Einfluß.«

Claire stand im Innenhof, aufrecht und stolz, begrüßte den Langzeitbesuch aus Deutschland mit wohldosierter Herzlichkeit und stellte mit innerer Befriedigung fest, daß die Blumenkaskaden auch diesmal ihre Wirkung nicht verfehlten. Die junge Dame schien gebührend beeindruckt.

Ebenso angenehm überrascht zeigte sie sich angesichts der großzügigen Anordnung von Wohnraum, Schlafraum und Badezimmer im ersten Stock, wo sie von nun an logieren sollte, den schönen alten Möbeln, den Vasen mit Blumen und den Schalen voller Obst. Wie auch von den dienstbaren Geistern, die das Haus bevölkerten und ihr Gepäck bereits hinaufgeschafft hatten.

Anschließend wurde zu Tisch gebeten, und Annika erfuhr beiläufig, daß es im Hause Hofstetter üblich war, mittags um halb ein Uhr eine warme Mahlzeit einzunehmen, danach bis halb vier Uhr Siesta zu halten, sich nachmittags mit Kaffee oder Tee zu bedienen und um acht Uhr zu Abend zu essen.

Das Frühstück fand in der Regel zwischen sieben und neun Uhr statt, es wurde für jeden Hausbewohner einzeln frisch serviert.