4,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Editorial Autores de Argentina

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Spanisch

El presente es el fruto de una mente que necesita expresarse, de un espíritu que colmado por presiones externas debe decantar lo que produce.En manos de quien lea estas páginas estará la oportunidad de comprender, y en todo caso juzgar, su labor, acercándose a su mundo interno, su filosofía de vida y carácter personal.Esta es la historia de un ser humano desconocido, hallado muerto por el comisario de un pueblo de campaña, quien buscando datos de su identidad, halla entre sus pertenencias unas carpetas con relatos que, sublimados, contienen la historia personal del fallecido. En su investigación, Benavídez, lee los escritos, indagando entrelíneas no solo la filiación sino también el carácter y la historia de aquel ser anónimo.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 205

Veröffentlichungsjahr: 2019

Ähnliche

Habarnau, Oscar Enrique

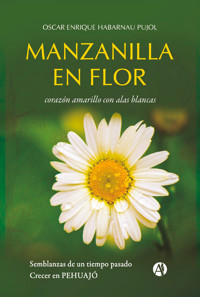

Manzanilla en flor : corazón amarillo con alas blancas : semblanzas de un tiempo pasado : crecer en Pehuajó. / Oscar Enrique Habarnau. - 1a ed . - Ciudad Autónoma de Buenos Aires : Autores de Argentina, 2018.

Libro digital, EPUB

Archivo Digital: online

ISBN 978-987-761-722-1

1. Novela. I. Título.

CDD A863

Editorial Autores de Argentina

www.autoresdeargentina.com

Mail: [email protected]

Diseño de portada: Justo Echeverría

Todos los derechos reservados

Queda prohibida la reproducción parcial o total de esta obra y su registro o transmisión en cualquier forma o medio sin la autorización escrita del autor.

Queda hecho el depósito que establece la LEY 11.723

Impreso en Argentina – Printed in Argentina

A mis padres y hermanos

A mis tíos Negra y Hugo

A mis hijos Pablo y Carla

A mi esposa Alma

A mis compañeros y amigos

de la escuela y del barrio

A German y a Juany

Prefacio

En tiempos de la narrativa, la planta de Manzanilla en Flor representaba para el pueblo un período del año de marcada actividad económica, notable colorido rural y agradable aroma ambiental, es por ello el símbolo de una época definida dentro del devenir histórico del oeste bonaerense.

El desarrollo de estas Semblanzas de un Tiempo Pasado, pretende reflejar en concepto una forma de vida y de crecer en una Ciudad–Pueblo del interior argentino a mediados del siglo veinte, período que se identifica con el que va desde la post guerra mundial hasta el movimiento renovador que nació de la juventud en el mayo francés de mil novecientos sesenta y ocho.

En la obra, personajes creados, que de tener cierta similitud con la realidad lo sería por casual coincidencia, se mueven en un mundo real, Crecer en Pehuajó, con alguna referencia histórica y someras semblanzas ciudadanas.

El Autor

Semblanzas

I

Fisonomía pueblerina

La sórdida musicalidad del acompasado repicar los cascos herrados sobre la calle de cemento era la percepción que llevaba a interrumpir el juego y a que el grupo de niños se acercara al cordón de la vereda a ver, con renovado asombro, como por la calle González del Solar, entre la copa de los árboles, surgía desde el fondo de la cuadra la imponente figura del coche fúnebre que encabezaba el dantesco cortejo, que salido de la Cochería de cuadras más adelante, iba tras la difunta razón de su movimiento.

Las dos Cochería Fúnebres del pueblo, Descalzo y Civelli estaban en el barrio y los chicos veían pasar sus carruajes inevitablemente al pasar por la esquina de Gonzales del Solar y Aristóbulo Del Valle, siempre con igual de respetuosa ceremonia.

En el cortejo todo era de brilloso negro profundo, salvo las riendas y los guantes de los cocheros que daban el impactante contraste blanco que magnificaba la escena. Cuatro o seis caballos de elegante estirpe en el andar y lustroso color negro azabache tiraban el carruaje fúnebre, o simplemente “el fúnebre” como los mayores le decían, que era un carruaje oval de madera labrada, con cuatro columnas talladas de figuras arbóreas que soportaban un techo abovedado sobre el cual se erguía una enorme cruz de fina ebanistería y del que pendían a ambos lados, las placas de alpaca y paño sobre las que se colocaba el nombre del difunto, cuyo ataúd iría en centro del carruaje y a la vista.

Inmediatamente detrás venía el carro “porta–coronas”, tirado por dos o cuatro caballos y de tan negra, lúgubre e imponente imagen como el primer carruaje, del que era similar hasta en la cruz superior, pero que estaba cubierto de ganchos de brillante gris en los laterales para colgar allí las coronas y palmas de flores del velatorio, las que acompañarían al extinto hasta su última morada. Finalmente venían los carros de acompañamiento en los que irían al entierro los deudos del finado, pequeñas “galeras” para cuatro personas tiradas por un caballo.

Con la pelota de trapo cubierta debajo de alguna camisa, la gorra en la mano y las manos a las espaldas, los purretes del barrio afrontaban el paso del conjunto funerario, respetando el silencio enseñado por los padres y cuidando de contener el escalofrío que les provocaba. Les costaría luego retomar el partido de fútbol, “picado de vereda”, a tal punto que muchas veces hasta lo discontinuaban con la excusa de ir a “tomar la leche”, como se le llamaba a la obligada merienda de la tarde.

Solían tener una pelota de goma a rayitas rojas y blancas de mucho rebote y picar de piernas, pero lo más frecuente era verlos jugar con la “pelota de trapo” que hacían a partir del sucesivo envolver de medias, que convenía dejar en un diámetro relativamente pequeño para evitar que fuese muy pesada al mojarse.

La pelota de trapo no botaba, no “picaba”, pero igualmente era digno de ver como la dominaban aquellos chiquilines, la habilidad que tenían de levantarla con la punta del pié para pegarle con fuerza de empeine antes que toque el piso, de aire. Al mojarse en los charcos de la calle tomaba considerable peso, ideal para el “balinazo”, pero también mojada y sucia adquiría la propiedad de marcar cuanta pared impactase y tras ello el reto de los mayores por ensuciar los frentes de las casas. Fue esta la razón de verlos habitualmente jugar en la vereda de la casa de la esquina, que si bien tenía una linda pared, esta se correspondía con el patio de la casa y no era el frente, que estaba sobre la otra calle.

En las tardecitas, las calles y veredas eran más de los niños del barrio ya que el movimiento de gente más intenso se daba por las mañanas, cuando las señoras hacían las compras, los repartidores entregaban mercaderías en los negocios y cuando circulaban los carros tirados por caballo de los vendedores ambulantes. Los “caballos de reparto”, criollos o percherones, tan adiestrados que conocedores del recorrido iban deteniéndose solos de casa en casa de cada cliente, a veces avanzaban y se detenían al solo chistar del vendedor.

El movimiento de repartos de la mañana en el pueblo iniciaba temprano con el lechero, que llevaba carro de madera de líneas rectas y techo plano, con tablas laterales interiores a modo de asientos pero con agujeros cilíndricos donde se alojaban los tarros de leche. Tarros “lecheros” que eran de chapa galvanizada soldada con estaño, de forma troncocónica extendida en la parte inferior e invertida y más corta en la parte superior, con cuello cilíndrico para alojar la tapa que tenía agarradera y que, como las asas laterales, cuidaban de tener los bordes plegados para evitar el corte de algún filo de chapa. Reales artesanías de ojalatero.

En casa de Luis no compraban al lechero, cada mañana se veía a su abuelo llegar a caballo o en sulky con leche recién ordeñada por el mismo.

Los habituales pequeños productores que abastecían las zonas urbanas tenían tambos manuales, en ellos la tarea era la de “apartar” los terneros de la madre al atardecer para que la vaca acumule durante la noche la leche que se le retiraría en la mañana siguiente al ordeñarla. Al acercar el ternero a la madre, dejándolo incluso que mame algo, esta tomaba confianza y seguía dando leche aun cuando ya la succión la hacían las manos del tambero y la cría se mantenía a su lado pero acollarada a una de sus patas. La leche se vertía en baldes con los que se llenaban los tarros lecheros y una vez en reposo se le retiraba la nata sobrenadante para elaborar sub–productos como cuajada, ricota, manteca y además se separaba leche para en la prensa hacer el queso casero.

Los padres de Luis lo llevaban periódicamente a dormir a casa de los abuelos junto a sus hermanos y al día siguiente el abuelo los llevaba al campo por la mañana cuando él iba a hacer su tarea para que así conocieran de las tareas rurales y para que participen del tambo, hasta llegar a sentarlos de a uno en el banquito, a la altura de las ubres, para que aprendieran a ordeñar. Motivaba a los niños ordeñar en un jarrito de acero enlosado que les llevaba el abuelo y así tomar leche directamente de la vaca, templada, espumosa, de sabor incomparable con toda la nata, la “gordura” de la leche” como decían en el campo.

En el barrio, a media mañana pasaba el carnicero y en cada parada se agrupaban las vecinas de las casas más cercanas. El carro naturalmente era de techo abovedado, recubierto en el interior con chapa galvanizada en búsqueda de cierta higiene que el mosquerío del verano superaba. Llevaba un par de medias reses colgadas en el interior con ganchos de roldana que se desplazaban sobre una planchuela de riel para permitir el trabajo de desposte del carnicero, siempre con chaira de afilado en mano y con grandes cuchillas preferentemente de “acero de Tandil”, como se generalizaba en definir la producción de las fraguas de esa zona, “La Movediza” y “Atahualpa”. Incluso cuchillería de firmas extranjeras que luego se instalaron en el país como “Arbolito” y “Eskilstuna”. En la parte posterior del carro, totalmente abierta y donde se atendía al cliente, mayormente amas de casa, el carro llevaba colgada la báscula de fiel para él expendio, tan oscilante e imprecisa como el precio final de la compra.

El repartidor de frutas y verduras lo hacía con un carro plano, en casos de cuatro ruedas que llamábamos “charré”, sin techo y tirado por un caballo manso y percherón como el de los demás. Iba colmado de cajones con productos de las quintas de la zona y despachaba con báscula de fiel de amplia bandeja.

El carro del pan, de figura cuadrada con techo, más pequeño que los otros, no era tan común en el barrio de Luis y sus amigos ya que allí tenía dos panaderías, “La Estrella” de Nión como decía el cartel de la esquina y “Marenti”.

Ya sobre el medio día recorría el barrio el sodero, con su carro plano lleno de cajones con envases llenos y vacíos, pasaba por cada casa retirando los sifones de soda vacíos que le dejaban al lado de la puerta y los reemplazaba llenos. Anotaba en una libreta y cobraba a fin de mes a cada familia. Eran sifones de vidrio estampado con la marca de la soda, la que se repetía impresa en la cubierta metálica superior donde estaba el mecanismo de palanca para la descarga.

Por la tarde solo pasaba en invierno el “kerosenero”, su carro tirado por un caballo era en realidad un tanque con una canilla o grifo en la parte posterior y llevaba varios tarros de diferentes medidas para el expendio.

La calefacción de las casas era en base a kerosene, un destilado intermedio de buen poder calorífico y no pocos residuos de una combustión que difícilmente se acercaba a la perfección, combustible con el que se abastecían diferentes tipos de calefactores y estufas. Las estufas de vela usaban el combustible vaporizado al expandirse de la presión dada en el tanque mediante una bomba manual tipo inflador, logrando una mejor combustión al completarse esta en las superficies incandescentes de las velas de cerámica. Las tipo Istilart “de kerosene”, marca también tradicional en cocinas y estufas a leña, tenían un tanque posterior que alimentaba una mecha circular mediante un tubo con regulación de caudal de combustible por una aguja cónica que se accionaba desde el frente, tenían además sobre la mecha un cesto metálico relleno de chapas perforadas donde por su incandescencia se completaba la combustión reduciendo la emisión de gases inconvenientes. En cualquier caso, eran sistemas de calefacción que requerían de atención y que por ello no podían dejarse encendidos sin cuidado durante la noche.

Se conservaban aun por aquellos años los tradicionales “boliches” que venían de tiempos en que se juntaba la gente “de a caballo” a tomar la copa, como en el barrio de Luis lo era el llamado “El Boliche de Los Parados”, en el que los parroquianos “se acodaban al mostrador” para la bebida y la charla sin que en el amplio local hubiese donde sentarse. Otros boliches del pueblo tenían mesas y sillas lo que los hacían aptos para partida de truco, el juego de naipes que caracterizó al interior del país.

Los “boliches”, bares de bebida de entonces, eran viejas construcciones de ladrillo, de techos altos, con piso de madera, mostrador lustrado y detrás de éste las imponentes estanterías de madera con un gran espejo central donde se tenían las bebidas. Afuera, sobre la calle que antes había sido de tierra, estaba el “palenque” para dejar atado el caballo.

El reparto con carros de tiro y el uso aun frecuente del caballo como movilidad en una ciudad asfaltada, hizo de importante necesidad la función de los barrenderos de calle, que fueron típicos personajes urbanos, con sus anchos cepillos de paja gruesa, palas y carretillas de recolección.

Una tardecita el pueblo sintió el ulular de la sirena de los Bomberos Voluntarios, institución del mayor reconocimiento por su abnegada tarea y vocación de ayuda al prójimo. La sirena, en las ciudades chicas, se escucha en toda su extensión y se activa para el llamado a los voluntarios a que concurran para atender un siniestro y además para alertar a la población de la inminente circulación de la autobomba por las calles.

Esta vez la alarma llamaba a atender el incendio del boliche “El Bollo”, justo frente a la estación de trenes. Luis fue a mirar con su padre y allí encontró a varios chicos del barrio con sus papás, vieron ellos como los vecinos sacaban los sillones y muebles de la peluquería contigua al local mientas las llamas consumían tanta madera de la vieja edificación. Cuando los bomberos lograron controlar el fuego ya nada quedaba. Se perdió en aquel incendio un sitio de tradición, como por obsolescencia edilicia y cambio de hábitos ciudadanos, se fueron cerrando los demás viejos boliches, que habían sido lugares de encuentro social y que marcaron época en los inicios de la ciudad, cuando los mayores tomaban Grappa, Caña, Ginebra o Hesperidina.

La ciudad contaba ya con una avanzada infraestructura, pero en su cotidianidad conservaba hábitos y costumbres de tiempos pasados, eran de esperar los cambios propios a los nuevos tiempos.

II

Carrera de autitos

Superado el ceremonial momento que representaba el paso del cortejo fúnebre y ya tomada la obligatoria merienda de las cinco de la tarde, los chicos del barrio tenían un par de horas de juego permitido en la calle. Como era habitual, ese día se encontraron en la esquina de Gonzales del Solar y Del Valle, en la vereda opuesta a la de la panadería “La Estrella”.

Tuvieron su tiempo de juego de “bolita”, un juego para el cual hacían un hoyo en la tierra y cada uno arriesgaba su pequeña esfera de vidrio procurando ser el primero en embocar allí y así ganar las del resto, juego que tenía exigente reglamento. Tiraba uno por vez, desde donde quedaba la bolita del tiro anterior y procurando embocar. La pequeña esfera, de más o menos un centímetro de diámetro, se alojaba sobre los dedos medio e índice doblados y se arrojaba disparando el pulgar, pero en toda la acción el dedo índice flexionado debía permanecer apoyado en tierra ya que de moverlo se caía en la prohibida “pulseada” que invalidaba la jugada y, si se acordaba así, hasta se entregaba la bolita como penalidad. La arriesgada jugada magistral era la de tirar a “chanta” cuando una bolita contraria estaba cerca del hoyo, entonces en lugar de “aproximar”, el que jugaba podía gastar el tiro en procurar pegarle a la del adversario, siempre con el índice apoyado en tierra, tal que si el tiro era preciso la distanciaba del lugar y dejaba la suya en la posición, pero con el riesgo de que si erraba, la bolita propia se alejaría de la jugada y perdería el juego. Hubieron avances reglamentarios para los más expertos, como permitir el uso de “bochones” de mayor diámetro para el tiro a chanta o para incluso para esta misma maniobra poder apoyar la mano opuesta a la de tiro en tierra y por sobre esta apoyar la de tiro, variantes que daban mayor emoción al juego.

Las niñas del barrio compartían pocos juegos con los varones, salvo en caso de actividades organizadas por las maestras en la escuela o en los juegos de cumpleaños. Las niñas del barrio pasaban sus horas jugando a la payana o saltando la soga o jugando a la rayuela.

El juego de “payana” era con cinco piedritas que se iban levantando de una en una mientras la anterior se lanzaba al aire, luego las cinco al aire y al exterior de la mano, de igual manera de regreso a la palma de la mano y con igual proceder se iban dejando de una en una en el suelo nuevamente, cuidando que no se caiga ninguna piedrita, porque era cuando se perdía.

Para “saltar la soga” cada niña tenía su soga individual, con mango de madera en cada extremo para de allí tomarla con las manos y haciéndola girar por el aire colocase dentro para saltarla cuando pasaba por debajo. El juego se hacía más entretenido usando sogas más largas, a las que hacían girar dos de las niñas mientras una o varias se colocaban dentro del área y la saltaban al pasar. Perdía quien pisaba la soga o interrumpía su giro.

La rayuela, un juego de origen renacentista que ha sido siempre considerado de gran aporte al crecimiento, requería de trazar en el suelo un dibujo geométrico compuesto por diez cuadros, uno más de partida llamado “tierra” y otro en semicírculo en el final llamado “cielo”. Se comenzaba arrojando una piedrita al cuadrado número uno y consistía en recorrer el dibujo de ida y de regreso saltando en un pié o en dos según la zona, hasta regresara llegar al inicio y recoger la piedrita, para entonces arrojarla al cuadro número dos y hacer nuevamente el recorrido y así siguiendo hasta completar el dibujo, todo sin pisar líneas, sin salirse del dibujo y sin apoyar dos pies en las zonas de un solo cuadro, de lo contrario se perdía el turno y debía comenzar nuevamente desde el inicio. Ganaba quien primero completase el juego.

Esa tarde de viernes el juego de bolitas estaba aburrido, se percibía el los chicos de la cuadra el deseo de terminarlo para de una vez por todas darse tiempo para hablar de la intensa jornada que les esperaba el día siguiente en que disputarían la carrera de autitos preparados que habían organizado sus padres. En eso estaban cuando los sobresaltó un rugido mecánico, todos miraron hacia el lado de la Escuela Normal y vieron salir del taller mecánico de la cuadra la imponente “catanga” de carrera, como llamaban en el pueblo a los monoplazas sin techo, color roja, hermosa, parecida a las que manejaban corredores como Juan Manuel Fangio y que ellos veían en las revistas de los kioscos. Salía a probarla luego de cierta reparación el padre de Julio, de quien era el taller y la manejaba usando guantes, antiparras y gorro de cuero con orejeras atado bajo del mentón. Sea acercó a marcha lenta, dejó que los chicos tocaran el llamativo coche, llevó a su hijo a dar una vuelta manzana y haciéndoles escuchar el bramar de los escapes laterales se alejó. Quedaron maravillados, Julio alterado les contaba la emoción vivida en el habitáculo mientras lo llevaba su padre. Se fue el resto de la tarde comentando la experiencia vivida y poco les quedó para hablar de la carrera de autitos del sábado, eran las siete de la de la tarde y cada uno debía ir a su casa a hacer los deberes de la escuela.

El taller mecánico de la cuadra fue siempre un sitio de especial encanto para los pibes, allí con la excusa de buscar a Julio veían autos de todo tipo, jugaban cuando les dejaban y cargaban juguetes con carburo para que en su reacción con el agua propulsara barcos y hombres ranas. Fue en ese taller donde con algo más de edad pudieron conseguir diversos materiales en desuso para construir juegos y carros más sofisticados.

El sábado, después del desayuno cada uno de los chicos revisó su coche de carrera, autitos de plástico pequeños que para competir preparaban con esmero y el mayor cuidado técnico.

Los chicos, aun niños de primaria, iniciaban la preparación del autito de lanzar con la elaboración de los componentes con que los armarían. Las ruedas las hacían partiendo de las tapas de goma que traían los frasquitos de penicilina, las que embebían por más de un día en Kerosene para que se hincharan aumentando su diámetro en varios centímetros. Los ejes, de unos diez o doce centímetros de longitud, los hacían con rayos de bicicleta que les regalaban en la bicicletería del barrio. El mayor desafío era la elaboración del contrapeso que iría dentro del autito para darle masa que impulsar, estabilidad y un bajo centro de gravedad. Algunos los hacían mediante un simple relleno en plastilina, pero la mayor eficacia se lograba usando un contrapeso metálico, el cual se hacía por fundición del metal blanco que cubría los corchos en las botellas de vino y era lo usual en el barrio. Los fabricaban haciendo un molde de tierra con la forma interior del auto, colocaban en el centro un tornillo clavado en la tierra y, con el molde bien seco para que no rechazara al metal y salpicara, le vertían el metal fundido en un pequeño recipiente de acero calentado al fuego de la cocina.

Preparados los accesorios, desarmaban el autito original sacándole ruedas y ejes y con un clavo caliente le hacían un agujero en el centro del techo.

A partir de allí, colocaban dentro de la carrocería el contrapeso de metal pasando el tornillo que traía del colado por el agujero del techo y fijándolo con una tuerca. Luego se colocaban los ejes y en sus extremos, separadas por bujes improvisados para mantener el auto en el centro, les instalaban las “ruedas de penicilina” que llegaban a un diámetro de dos o tres centímetros.

El autito adquiría un especial aspecto con sus grandes ruedas separadas de la carrocería y un tornillo con tuerca saliendo del techo.

La masa, el bajo centro de gravedad logrado, el diámetro de las ruedas y su separación de la carrocería y la calidad del impulsor, daban una alta velocidad con una estabilidad que evitase el descalificador vuelco, con lo que obtenían la competitividad buscada.

La permanente experimentación que hacían los llevaba a optimizar los diseños, por ejemplo utilizando ejes delanteros de mayor longitud que los traseros, ruedas delanteras de mayor diámetro que las traseras, contrapesos más bajos y diferentes movimientos de impulso o lanzamiento del auto.

Había llegado finalmente el esperado sábado. Pasada la hora de la siesta los padres organizadores del evento cortaron la calle en la cuadra y colocaron los obstáculos que hacían las veces de chicanas. Se largaba de la equina de Del Valle, por calle del Solar hasta Echeverría y era un circuito de ida y vuelta.

Luis tenía una especial expectativa en la carrera porque veía en ella que, con cierta habilidad, podría mejorar su prestigio competitivo ya que en autos tirados del hilo Alberto era el más veloz y en carritos a bolilleros Julio resultaba incomparable por su fuerza para el empuje.

Se corría a dos vueltas, unos cuatrocientos metros en una sucesión de tramos rectos, chicanas y obstáculos. En el primer turno de lanzamiento Julio se pasó por un metro de la chicana y debería gastar el turno siguiente para retomar el circuito, Alberto quedó primero, luego Pedro, Luis, Horacio, Félix y un poco más alejados el flaco Arroyo, Rulo y los más chicos, Jorgito, Carlitos, José Luis, Tavo y los hermanos de Luis. En el segundo tiro Alberto se alejó aún más, Julio retomó la pista y se mantuvieron con pocas variantes las siguientes posiciones. En los lanzamientos siguientes Julio fue adelantando posiciones, el flaco Arroyo abandonó porque lo vino a buscar la madre que vivía en la cuadra siguiente, Pedro y Luis competían casi a la par en cada turno de tiro y los más chicos se relegaban. En la ida de la segunda vuelta Alberto tuvo un vuelco y fue penalizado perdiendo un turno, con lo cual perdió la ventaja y la competencia se ajustó. Se dieron en el regreso de la segunda vuelta alternancias en el primer lugar entre los cuatro primeros y, en un final vibrante, resultó ganador Alberto, segundo fue Julio, tercero Luis y muy cercano a este se ubicó Pedro en cuarto lugar.