Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Cabaret Voltaire

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Spanisch

Con claros ecos del Lazarillo y de la obra de Chukri, estas páginas nos llevan tras los pasos de Jalil, un niño ciego y pobre a quien todos llaman Marruecos, obligado a desempeñar los trabajos más penosos para sobrevivir. En su picaresco periplo por las calles de Marrakech, Marruecos se topará con una abigarrada e inolvidable galería de personajes y deberá hacer frente a las situaciones más rocambolescas. Llena de expresividad y colorido, esta magistral novela es a la vez cruda y enternecedora, y, ante todo, un homenaje a la invencible belleza de un país y de su gente. «Las pertenencias de Marruecos cabían en un cesto de esparto más áspero que un chumbo y tan raído como su chilaba dominguera. Su fuerza de cinco años bastaba para transportar la exigua herencia, que se limitaba a tres o cuatro prendas que otros habían usado antes que él. Camiseta, babuchas, gorro, pantalón y playeras provenían de la caridad de quienes habían crecido más deprisa. O de los trueques de su madre, cuya labor consistía en ganarse la vida como fuese, revendiendo o cambiando todo lo que encontraba.»

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 390

Veröffentlichungsjahr: 2025

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

MARRUECOS

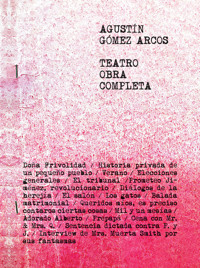

AGUSTÍN GÓMEZ ARCOS

MARRUECOS

EDICIÓN ADORACIÓN ELVIRA RODRÍGUEZ

PRIMERA EDICIÓNoctubre2025

Publicado por

EDITORIAL CABARET VOLTAIRE S.L.

www.cabaretvoltaire.es

©2025 Editorial Cabaret Voltaire SL

©de la edición, 2025 Adoración Elvira Rodríguez

IBIC: FA

ISBN-13: 978-84-19047-87-8

Producción del ePub

BOOQLAB

Dirección y Diseño de la Colección

MIGUEL LÁZARO GARCÍA

JOSÉ MIGUEL POMARES VALDIVIA

FOTOGRAFÍAS

Cubierta: Le souvenir, 2013 ©Nabil El Makhloufi

Guarda: Agustín Gómez Arcos

Derechos Reservados

Bajo las sanciones establecidas por las leyes, quedan rigurosamente prohibidas, sin la autorización por escrito de los titulares del copyright, la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento mecánico o electrónico, actual o futuro -incluyendo las fotocopias y la difusión a través de Internet- y la distribución de ejemplares de esta edición mediante alquiler o préstamo públicos.

ÍNDICE

Cubierta

Título

Créditos

Índice

LA CARTA

EL HOMBRE DE NEGOCIOS MEHDI TAHIB

LA SEÑORA

Guide

Cubierta

Título

Start

NOTA A LA EDICIÓN

La publicación de esta nueva edición de Marruecos de Agustín Gómez Arcos supone una valiosa oportunidad para que los lectores descubran una de las obras más singulares y personales del autor almeriense. Sin embargo, para quienes conozcan la primera edición, los cambios que presenta este texto podrían resultar notables, por lo que considero fundamental explicar el porqué de esta intervención editorial.

Marruecos se publicó en España en 1991, un año después del éxito que el autor cosechó en Francia con L’Aveuglon, versión francesa de la misma obra, aunque todo apunta a que la novela fue escrita originariamente en español (así aparece, al menos, en la solapa de la primera edición).

Tras un minucioso trabajo de revisión, he podido constatar que la edición española de 1991 era un texto aún en fase inicial del que debió de partir el autor para realizar la versión francesa y que presentaba numerosos desafíos para el lector: erratas, errores gramaticales, algunos galicismos, incoherencias narrativas, etcétera; lo que hace pensar que dicha publicación se realizó sin el beneficio de una exhaustiva revisión tanto por parte del autor como del editor.

Consciente de ello, mi labor ha sido la de honrar el genio de Gómez Arcos. No se ha pretendido alterar su voz, sino liberarla de las imperfecciones que la lastraban en la edición original: desentrañar la imprecisión de algunas frases, pulir la sintaxis y, cotejando el texto con la versión francesa, restituir la coherencia de ciertos puntos del relato, todo ello con el objetivo de que la prosa de Gómez Arcos en español fluya con la misma elegancia y fuerza que caracterizó su obra en francés.

El propósito de esta nueva edición es, pues, ofrecer a los lectores un texto limpio, depurado y propio del talento literario de Agustín Gómez Arcos. Espero que esta versión permita una inmersión completa en la fascinante historia de su protagonista, sin las barreras que pudieran haberlo impedido en el pasado.

Adoración Elvira Rodríguez

Granada, septiembre de 2025

MARRUECOS

A Mia, a sus hijos.

1

LA CARTA

Ante los demás, Marruecos aseguraba que ya no le quedaban recuerdos de la infancia. Ninguno. Tono categórico, seria voz de adulto de diez años, edad respetable para un muchacho de su temperamento que se buscaba la vida desde que tenía uso de razón. Afirmaba que su memoria se parecía a un arca. Cerrada. Un arca cuya llave hubiera desaparecido. Tiempo atrás. ¿Para qué tratar de abrirla, de forzarla? Las cosas que esa arca guardaba pertenecían al pasado. Objetos perdidos. ¿A quién, por ejemplo, se le ocurriría seguir buscando una moneda extraviada en un bolsillo roto? A un tonto. A un loco. O a un payaso de circo de los que hacen reír con tales triquiñuelas. Él, Marruecos, era listo. Su parca seriedad le impedía bromear con asuntos que no se prestan a bromas. Por otra parte, sus recuerdos no presentaban nunca perfiles muy precisos, debido a la ceguera que le producían las cataratas. Dos pieles blanquecinas cubriendo sus pupilas. Un sudario. ¿Cómo hablar de recuerdos que no tienen forma ni volumen, un rostro percibido como una mancha acompañada por una voz, un cuerpo cuya silueta se asemeja a un borrón en movimiento? ¿O el paso de un perfume, de la sombra que lo lleva? Incluso aunque uno sepa que esa sombra se llama Leila y que personifica a la esposa del jefe de aduanas… De acuerdo, las palabras pueden decirlo todo. Todo, excepto el misterio. Pueden —si uno quiere— desvelar un secreto. Pero son incapaces de reemplazar la luz o de infundir vida a lo que no la tiene. Como, por ejemplo, su vista. Una vista inexistente. Eso las palabras no lo pueden. Por mucho que uno hable. Su vista es como el hijo que Fátima hubiera querido parir cuando se le murió el sobrino heredado de su difunta hermana. Ese hijo que nadie le hizo jamás podría compararse a la vista de Marruecos: un ser no nacido. Ni siquiera engendrado. Deseado en voz alta durante el día, llorado en silencio por la noche. (Cierto, la historia del retoño imaginario de Fátima puede que sólo fuese una invención; el tío abuelo se la contó una tarde, sin darle más detalles. A Marruecos le parecía dudosa la existencia de un sentimiento de esa naturaleza en el corazón reseco de la anciana.)

¿Qué más cosas decir de sus ojos? Ah, sí… En Larache, adonde su madre lo había llevado cuando tenía cuatro años, el oculista aseguró que una operación quirúrgica conseguiría salvarle la vista. Una intervención compleja y costosa. Su madre fingió no oír lo de compleja, término que ella no comprendía, pero repitió varias veces lo de costosa. Luego, lo cogió de la mano y lo sacó a la calle. Y regresaron al pueblo. Ella, sin esperanzas; él, mucho más cegato que antes de emprender el viaje… Hacía, pues, varios años que Marruecos sabía el nombre de la sucia neblina que se interponía entre él y la gente, o los objetos, o los animales: cataratas. Su madre y los vecinos trataron siempre de ocultárselo. Pero los otros chavales, lenguaraces empedernidos, se lo repetían a cada tropezón, cada vez que su torpeza de cegato le impedía seguir el curso endemoniado de los juegos callejeros. Los chicos lo aceptaban. Por supuesto. Pero no en el fútbol. En el fútbol sólo le permitían llevar y traer el balón. Y a veces ni eso.

Antes del hospital, cuando la demoiselle rubia que conoció en casa de la Señora —y que es francesa— trataba de convencerlo de que le hablase de su primera infancia, Marruecos, testarudo, contestaba que lo había olvidado todo, empezando por su niñez. ¡Todo quería decir todo! La demoiselle se enfurruñaba. Para desenfadarla, el chiquillo le proponía acompañarla al zoco a comprar maquillajes y especias, más baratos que los que vendían en el centro; le juraba por su honor (y por la tumba de su padre, aunque los europeos detestaran esa clase de juramentos) que él, Marruecos, el renacuajo, se desenvolvía mejor que un adulto en el arte del regateo. A pesar de ser ciego, palabra que le hacía ponerse serio como un juez. Mademoiselle Sabine terminaba por reírse a carcajadas. Parecía una hurí celebrando un día de fiesta. O un ángel de permiso. Así la llamaba su novio, Mohamed, que había hecho la mili en el Sáhara. ¡Mientras se las daba de héroe, el muy cabrón se acostaba con ella cada noche! Actualmente trabajaba de guía turístico. Sin más. Un oficio heroico, Marruecos no pretendía lo contrario. Pero menos vistoso que el de guerrero del desierto. Bastante menos. Ese gallito de corral, que se pavoneaba sin cesar delante de Mademoiselle Sabine (un puto bocazas, pensaba Marruecos), se achantaba como un esclavo en presencia del profesor Caron, un señor serio y mayor con el que trabajaba Mademoiselle. A Mohamed se le llenaba la boca hablando del profesor: «El verdadero jefe del equipo. Investigaciones científicas». ¡Como si él fuese un investigador, valiente pasmarote! En realidad, monsieur le professeur era quien decidía los desplazamientos al Atlas o a las costas del sur, y el exguerrero del Sáhara tan sólo organizaba los viajes. Punto. En fin, no era un mal tipo, reconocía Marruecos para sus adentros cuando los celos se le apaciguaban. Estaba ahorrando para hacerse una casa en el pueblo de sus padres. La gente que ahorra no puede ser mala.

«Los recuerdos, los recuerdos… ¡Pamplinas!», gruñía el chaval. Y Mademoiselle Sabine, incansable, insistía con lo de los recuerdos. Marruecos le juraba entonces que la memoria se le borró un día que se cayó de un árbol y se dio un coscorrón en la cabeza. «Cosas que pasan», epilogaba con toda seriedad, imitando los dichos del tío abuelo Magdul. (Él lo llamaba sólo abuelo; era más corto y sonaba mejor.) La rubia demoiselle suspiraba. «¡Qué pena, me hubiese gustado tanto conocer tu vida…!», y lo mandaba fuera, al callejón, mientras se daba una ducha y se arreglaba para ir al restaurante. El profesor Caron y Mohamed vendrían a buscarla dentro de media hora; no le agradaba hacer esperar a los hombres. Por supuesto, ella no decía el profesor Caron, para no hacerse la importante, sino Monsieur Philippe, etnólogo unas veces, antropólogo otras. Marruecos nunca estaba seguro de cuándo era lo uno o lo otro, ni de si pronunciaba correctamente esos términos al repetírselos a su amigo, el hombre de negocios Mehdi Tahib, de paso por Marrakech para abrazar a Munia. Tampoco él los había oído antes. Pero le prometió que haría lo posible por enterarse del significado. Un pariente suyo trabajaba en correos; sabía leer y escribir en extranjero y adivinaba de una sola ojeada el intríngulis de las palabras raras. «¿De todas?» «De todas sin excepción. Ya me contarás, si no, cómo se las arregla para distribuir tanta correspondencia.» Una falsa promesa. El maricón se había vuelto a Fez sin decirle ni adiós. Claro, como el negocio de pedigüeños marchaba viento en popa… ¡Un ingrato! Paciencia.

Para él las cosas llegaban siempre tarde. O no llegaban. ¿Ejemplo? Su operación quirúrgica. Cada vez más lejana. A pesar de que no paraba de ahorrar desde que su madre lo envió a Marrakech. Pero los ahorros aumentaban más despacio que el precio de los cirujanos. Con las palabras raras sucedía exactamente igual: ¡aprendías el significado cuando ya no te servía para nada!

No obstante, Marruecos conservaba siempre vivos el anhelo de ver y la esperanza de saber.

De pequeño, en el pueblo fronterizo, el chaval se colgaba de la mano de un vecino para que lo acercase a la aduana, a esperar a su madre o a oír pasar los coches procedentes de Ceuta, camino de Casablanca, Fez o Marrakech, ciudades legendarias que chiflaban a los turistas. Él también hubiera querido visitarlas. ¿Pero cómo conseguirlo, sin coche, sin dinero y sin vista? Todo lo que podía emprender en este valle de lágrimas (expresión de su madre) tenía que hacerlo obligatoriamente guiado por una mano ajena, ayudado por alguien… Escuchaba con atención el bárbaro hablar de los extranjeros, captaba los sonidos que orquestaban sus voces y lenguajes, tan diferentes, tan variados, que Marruecos se sorprendía imaginándolos como gatos o pájaros, ovejas o perros. ¡Un auténtico zoológico! A veces, una voz femenina le recordaba el soplo de la brisa marina o la espesura del oleaje, que él conocía por haberlos oído en la televisión o de boca del narrador ambulante en los aniversarios de la coronación. Los desconocidos eran casi siempre europeos. El chiquillo aspiraba sus perfumes con delectación. No olían a rosa, jazmín, madreselva o azahar, sino a esencias mucho más sutiles que parecían contener al mismo tiempo el aroma de todas esas flores. Los oía discutir en la aduana. Sin duda, de dinero: palabras como dólar, franco y peseta saltaban con frecuencia en tales discusiones. Pasaba horas sentado en un poyato, al borde de la carretera, esperando que apareciera la silueta de su madre en el borroso horizonte. Por fin, su madre se acercaba desde la frontera española, siempre cargada como una mula, un fardo de ropas sobre la espalda. Con humildad o a gritos (según cómo estuviera de humor ese día), convenía el precio del peaje con los aduaneros, cada vez más voraces. «Se parecen a los cerdos hambrientos que crían los cristianos», afirmaba la pobre. Cuando al cabo de un rato la dejaban pasar, la sombra materna se detenía a su lado y le cogía la mano: «Vamos, ya es hora de volver a casa». Durante la espera, Marruecos aprendía en inglés o alemán ciertas palabras necesarias para la supervivencia, enriquecía su español de morito risueño y perfeccionaba el francés, hablado por los comerciantes y las autoridades. Indicaba la ruta con dedo sucio de niño solitario, gritando a los turistas españoles: «¡Marruecos! ¡Marruecos! ¡Por allí! ¡Marruecos!», señalización viviente que le valió el mote de Marruecos. El chiquillo lo adoptó como si se tratase de su propio nombre. Y todo el mundo empezó a llamarlo así: chavales y aduaneros, viajeros y policías. Su madre les gritaba: «¡Mi Marruecos no se llama Marruecos, se llama Jalil!». Vano esfuerzo: nadie le hacía caso. Ni siquiera ella misma, que proseguía: «Marruecos, ya es hora de dormir. ¡A la cama!».

A todas esas cosas Mademoiselle Sabine las llamaba recuerdos, afirmando con seriedad que tienen su importancia en la vida de la gente, en su comportamiento y en su historia futura.

Tales razonamientos dejaban al chiquillo indiferente. Su infancia quedaba ya muy lejos. Cinco años atrás. Para un adulto de diez años como él, cinco años significaban media vida. Marruecos sabía contar. Como sabía callarse un pasado que a la rubia señorita francesa le hubiera encantado conocer.

—Para convertirse en un verdadero hombre —explicaba a Marruecos su amigo, el mininegociante Mehdi Tahib, once años y cuatro meses para finales de mayo, florida edad que el chico redondeaba a doce primaveras—, me refiero a un hombre como los hombres hombres, lo primero que hay que hacer es evitar los comadreos femeninos.

Si Mademoiselle Sabine se interesaba por su vida, no era en realidad en nombre de la ciencia como ella pretendía, sino simplemente por ser mujer.

—Sí, mi tío abuelo también lo dice. Las mujeres son como las gallinas: picotean sin parar hasta que consiguen desenterrar el gusano.

—¿Qué gusano? —preguntó Mehdi Tahib. Estaba regateando con un camionero el precio de su billete de vuelta a Fez para un día de éstos.

—¡Los secretos del pasado! —contestó Marruecos.

Su tono de seguridad recordaba al del viejo Abdula narrando en la Explanada del Monarca las negras aventuras de una familia noble o las hazañas de una banda de cuatreros. Impedido de vista, Marruecos se apoyaba en su facilidad para imitar las voces así como en la voluntad de dar a las palabras su verdadero peso: el de la convicción. Por su parte, el hombre de negocios Mehdi Tahib sólo creía en el dinero. Cada vez que los argumentos de Marruecos lo aculaban contra la pared, el adulto de doce primaveras afirmaba con voz rotunda que el dinero resultaría siempre más convincente que el verbo. ¿Quieres un coche? Lo consigues sólo si tienes pasta. ¿Te apetece una casa con jardín, un pasaporte a tu nombre, unas vacaciones en la playa o un viaje al extranjero? Te lo agencias cuando tienes money. ¿Deseas fundar una familia, o amor, o amistad? La vida te los ofrece en bandeja cuando te sobra con qué pagarlos. ¡Dinero, dinero, dinero! Sin duda, ninguno de los dos poseería nunca las riquezas de las que tanto hablaban, pero ambos conocían la existencia de gente que las acaparaba, que las amontonaba, que las amasaba. ¡No se trataba de fantasmas!

—Si te fijas bien —insistía el hombre de negocios—, te darás cuenta de que el dinero lleva siempre la batuta, la voz cantante; une familias y negocios, provoca alianzas, inspira asociaciones, borra antiguos rencores y viejas rivalidades. Los ricos se juntan con los ricos, se casan con los ricos, hacen que los entierren con los ricos, organizan el mundo en provecho exclusivo de los de su casta.

—¡Eso no quiere decir nada! —exclamaba Marruecos, por una vez corto de argumentos.

—¿Cómo que nada? —insistía su amigo, el hombre de negocios—. El joyero que le vende las joyas a la novia rica es rico por sí mismo y el industrial que fabrica coches para millonarios es también millonario. ¡La pasta, tío, la pasta! ¡Sólo eso cuenta! El día que consigas tenerla, podrás costearte un cirujano rico que te hará la famosa operación quirúrgica y te dará la vista. Pero tendrás que pagarle una factura de rico. Nadie aprecia lo que no cuesta caro. Aunque se trate de una puta aspirina. ¡Así que imagina una intervención a vida o muerte! Un cirujano barato realiza como mucho operaciones baratas que dan resultados baratos. Y una vista barata no es una buena vista: se ve a medias, o sólo de cerca, o únicamente de lejos. Pero nunca se ve como es debido. Hala, sigue ahorrando sin descorazonarte. Y trabaja día y noche. Piensa en tu vista. Y abre bien los ojos si vuelves a currar en la mendicidad, la gente no te dará un puto céntimo si no te ven las cataratas como las úlceras pintadas del Cagado: con toda claridad. ¡Dinero, dinero y dinero! ¡El dinero es más rey que el propio rey, más santo que los santos!

Cuando se quedó solo, Marruecos se dijo que era mejor no discutir de esos asuntos con Mehdi Tahib, un verdadero materialista. Según Mademoiselle Sabine, esta palabreja servía para calificar a los que sólo creen en el toma y daca, como su novio, el Mohamed. Y muchos otros. En fin…

Si aprendiera a expresarse con propiedad, como por ejemplo los saltimbanquis y los artistas de televisión, podría contar su propia vida con los mismos trucos que ellos emplean y convertirla en algo importante; bien escogidas, las palabras inducen a la gente a percibir como extraordinario lo que apenas es anodino, cotidiano. ¿Cómo explicar a Mademoiselle Sabine que Marruecos, ese mote que le pusieron cuando pequeñín, se había convertido para él en parte de su personalidad? ¡Claro que se sentía orgulloso de llevarlo! En el mundo entero existían únicamente dos seres, su país y él, que se llamasen de manera tan bella. Ni siquiera Su Majestad se atrevería a apropiárselo. Ojo: Su Majestad era rey, con todos los poderes y todos los derechos. Incluido el de usar como le diera la realísima gana cualquier nombre existente bajo el sol. Pues bien: entre los habitantes de la Tierra, que eran millones, sólo él, hijo de Abdel Ilá, emigrado muerto en Francia, podía vanagloriarse de semejante distinción. Hasta su madre había terminado por llamarlo Marruecos. ¿Qué importaba que lo hiciese con el fin de mitigar sus penas de viuda? La pobre… Su auténtico nombre, Jalil, le recordaba demasiado al marido muerto en tierra gala, padre de la criatura; en cambio, el mote Marruecos aureolaba al chaval con las virtudes de un extraño. Alguien a quien no hay que dar explicaciones. Sobre todo a partir del día en que había metido en su cama a Fakir el Herniado. El tipo lo tenía todo: jugador, tramposo y embustero. Obligaba a su madre a trabajar el doble. Y, no contento con eso, le sacaba del bolsillo las cuatro perras del tráfico de ropas. No, no, Marruecos no guardaba rencor a su madre. Ni aun poniéndose de puntillas le llegaba a la bragueta a un hombre hecho y derecho, pero él se sentía adulto. Y cuando sospechaba que los comentarios acerca de su madre iban con segundas, replicaba enfadado que una mujer necesita dormir con un hombre. Si duerme sola, acaba por no ser nadie. Ante las continuas faltas de respeto, Marruecos perdonó a su madre que se hubiera liado con Fakir. Al ser viuda, meter a un hombre en su camastro no era nada grave, sin otra consecuencia que una merma en el poquísimo honor que les quedaba.

—El honor es un lujo de ricos y de desocupados —afirmaba su amigo, el hombre de negocios Mehdi Tahib—. ¿Tú eres rico? ¿Tu madre es desocupada?

Marruecos no necesitó que le repitiera la sentencia.

Una tarde, de vuelta de la mezquita, Fakir el vagabundo exigió que el chico se marchara. «Lo dicho, ¡que se largue!» Él, Marruecos. Hijo único de la oronda viuda enamorada. Que abandonara la casa. ¡Y el cabrón lo decía con la misma prepotencia que si estuviera transmitiendo una orden del Altísimo!

Su madre lloró, lloró. Como una degollada. Cinco días seguidos. Pero no cinco noches: por la noche, el infame vago la consolaba metiéndole la cosa entre las piernas.

—¡Pobre hijo mío! —gritaba la viuda al salir el sol—. ¿Adónde pretendes que una madre envíe a un hijo tan pequeño, mal hombre?

¡Marruecos no es tan pequeño!, se decía Marruecos. ¡Cinco años son cinco años! Y escuchaba con atención la letanía de reproches que su santa madre lanzaba al Herniado:

—¡Me vas a matar! ¡Quien ataca a mi hijo, me ataca a mí! ¡En las propias entrañas!

¿Qué coño serían las entrañas? Las tetas, sin duda; el Herniado andaba siempre palpándoselas. O dándole mordiscos. ¡Hasta en eso lo había suplantado el bandido! Luego, cuando la oscuridad invadía la cocina, la pelea cotidiana se transformaba en ruidoso tacataca. ¡Aquello llevaba visos de no acabarse nunca!

Avergonzado por tanto cacareo, Marruecos cerraba puerta y ventana y echaba los visillos. Tenía la esperanza de que los vecinos no se dieran cuenta de lo que pasaba. Pero ¡qué va! Cenaban cada vez más pronto y enseguida se instalaban delante de la casa, sentados o en cuclillas, dispuestos a pasar una velada agradable e instructiva, mucho más entretenida que una película egipcia (rica en peripecias familiares). Y, además, gratis. Algunos incluso se traían la tetera; otros, la lata del tabaco, para frotarse las encías en pleno espectáculo: Marruecos los oía escupir ruidosamente. Un grupo de casados proponía una partida de tute, alguien sacaba una baraja. Al tumulto se añadía un radiocasete que derramaba en la noche los quejidos del alma de Umm Kalzum.

Marruecos se resignaba. Como una persona mayor y consecuente. Aceptaba un vaso de té y se recostaba en el quicio de la puerta. Se ensuciaba las manos y la ropa con la tierra del suelo, que aventaba a puñados como parva en la era. Con un oído seguía el jaleo en la colchoneta de su madre; con el otro, la voz embrujada de la faraona. Los vecinos reían y aplaudían, coreando sin recato los jadeos que se escapaban de la cocina. Por fin, los alaridos del Herniado y de su madre, enredados como un nudo de serpientes, anunciaban que la sesión se había terminado. Hora de volver a casa. Desperezo tras desperezo, los vecinos partían. Marruecos seguía durmiendo en el umbral. Medio cuerpo dentro y otro medio fuera. Como alguien que no debiera estar ni en un sitio ni en otro.

Sucedió así durante cinco días. Con sus cinco noches.

La mañana del sexto, Fakir dijo:

—Míriam —era el nombre de su madre, imposible imaginar que el tipo se dirigiese a otra persona—, dulce paloma mía, me complace anunciarte que he decidido quedarme a vivir contigo. Sí, señora, contigo. Y para siempre. Así pues, el dinero que despilfarras en este mocoso me hace falta a mí para sufragar con decencia mis ratos de café con los amigos. La gente cree que me tienes secuestrado, que gasto mis ahorros contigo y con tu hijo. ¡Y eso es muy malo para la reputación de un hombre! Sabes que el médico me ha recomendado no hacer ningún esfuerzo. Por la hernia. Un tío que, sin reparar en que está herniado, cubre a una mujer cada vez que ésta lo desea, no puede permitirse el lujo de presentarse en el café a contemplar a los amigos echándose unas partidas sin llevar en el bolsillo con qué pagarse un puto vaso de té o una Coca-Cola. Tu mocoso es ciego. O casi. Con sólo tender la mano en medio de una plaza puede ganar una fortuna… No, no creas que el chico me molesta; en absoluto. Si insisto en que se largue es por su bien. Puede desenvolverse pidiendo limosna. No aquí, por supuesto; aquí todo el mundo nos conoce; en otro sitio. Cegato como es, jamás aprenderá nada en la escuela, ni a leer ni a escribir. ¡En la escuela, para aprender cuatro chorradas, hay que tener una vista de lince! Por lo tanto, nunca podrá llegar a policía. Ni a comerciante. Ni a aduanero. Ni siquiera a alistarse en el Ejército. Nadie puede liarse a tiros sin ver tres en un burro. ¡Como para atrapar a los del Polisario, que parecen víboras, escondidos en las dunas! Venga, chochona, no me mires así… ¡Yo no le deseo nada malo a tu hijo! Un mal padrastro lo mandaría a pedir por las calles y luego lo obligaría, a hostia limpia, a entregarle hasta el último céntimo para emplearlo en cosas útiles. Por ejemplo, comprar el frigorífico que tanto necesitamos. El agua calentona me provoca úlceras, lo sabes muy bien. Las úlceras me impiden probar el picante, que me la pone tiesa para arreglarte el cuerpo, eso también lo sabes, ¿verdad, culo gordo? Estoy condenado a vivir como un enfermo crónico, con retortijones y vómitos. Pero no, no, no creas que me dejo llevar por la conveniencia. Yo sustituyo a su padre…, que, entre paréntesis, no debía de ser tan buen padre como tú dices, cuando se dejó aplastar por un saco de yeso. Un puto albañil. ¡Menudo oficio! Y encima, más arriesgado que el de encantador de serpientes o el de astronauta solitario. ¡No, no, a mí no me la empina ser el sustituto! Ahora bien, como representante de la responsabilidad paterna, creo que lo mejor para el chico es que se las arregle por su cuenta. Tiene ya cinco años. A un hombre empieza a ponérsele gorda a partir de los seis. Fue mi caso (¡que Alá me deje mudo si te miento!), fue el caso de mi padre y el de mi tío Abdel el-Kader, que se encuentra en el paraíso. Puede perfectamente ser el caso de tu chico… Si sabe desenvolverse en lo de pedir limosna, dentro de unos añitos podrá pagarse su primera puta sin tener que pedirle un céntimo al pobre Fakir. Porque yo me conozco: sería tan tonto de llevarme la mano al bolsillo y financiarle la satisfacción de un deseo que cada cual debe costearse por sus propios medios. ¡No, no me vengas con que el pobre chico va a pasar frío por las noches, en este país no hace nunca frío! Además, tiene vaqueros y chilaba; no como otros, que andan casi desnudos. ¡Tampoco tiene por qué exiliarse al Atlas! Un chaval cuyo único recurso es el dinero ajeno cometería un grave error yendo a instalarse a una zona desértica. ¿Cómo quieres que un mendigo cegato se gane la vida en la región del Atlas? ¿Vendiendo chumbos en la carretera? Dile a ese golfante que se acerque. ¡Tranquila, que no me lo voy a comer! Quiero explicarle simplemente lo que tendrá que hacer de ahora en adelante para ganarse la vida, con el fin de dejar de ser un peso para su honrada madre y su abnegado padrastro. ¡Aunque ese condenado no lo crea, yo sólo pienso en su bien!

Su madre fue al umbral y lo empujó para que entrase. Marruecos avanzó, aturdido: cuando las cosas se complicaban demasiado, la neblina de los ojos se le convertía en ceguera. Dio unos pasos en la cocina. Dedujo que se encontraba junto al jergón materno por la peste a zorruno que despedían las sábanas: el Herniado y su madre iban a los baños de higos a brevas, sólo cuando estaban a punto de perder la última oportunidad de salvación que el Corán otorga a los marranos. Se quedó clavado en el suelo como una estaca de atar borricos y esperó a que el padrastro hablara.

—Muchacho, aunque te haya encontrado huérfano, hijo de un miserable tangerino que se dejó aplastar como una chinche por un saco de yeso allá por tierras de Marsella, condiciones que no son lo que se dice óptimas para que el amor paterno crezca y se desarrolle, te he cogido afecto, el mismo afecto que si mi miembro en persona te hubiera sembrado en el vientre de tu madre. Lo sabes, ¿no? —La oronda repetía quejicona: «¡Pero, hombre, qué cosas le enseñas al chiquillo!». Por su parte, a Marruecos no le cabía la menor duda de que el Herniado había aprendido a hablar así en sus vagabundeos por las ferias, escuchando a los titiriteros—. Y quizás más —continuó el padrastro—. ¡El cariño verdadero se vuelve aún más verdadero cuando uno lo pone en un puto golfante que ni siquiera es de su propia sangre! Abreviando: quince meses de desenfrenado amor paterno, cumplidos hoy mismo, bastan y sobran para ganarse el paraíso. Mi sitio está ya reservado. A partir de ahora me propongo dedicar todas mis fuerzas a querer a tu madre (es ella la que me mantiene) y a quererme a mí mismo, dos actividades que últimamente he descuidado en beneficio de tu ingrata persona. Resulta obvio que tendría que exigirte que trabajases para ayudar al buen funcionamiento de este hogar, que también es el tuyo; no obstante, considero egoísta por parte de un padre putativo pedirle a un hijastro menor (y te advierto que yo, a los seis años, empecé a vivir por cuenta propia) que colabore con dinero contante y sonante en el mantenimiento de la casa. Por lo tanto, hijo mío, se impone ser realista: con lo que tu madre gana en el trapicheo de las telas podemos arreglarnos la pobre y yo sin que la miseria nos ahogue; ahora bien, si encima tenemos que alimentarte, comprarte gotas para los ojos y unas babuchas y una chilaba cada año, más valiera que nos fuesen abriendo ya el hoyo en el cementerio, porque nuestros esqueletos no van a hacerse viejos. Por el momento, lo único que nos interesa es tu porvenir. Eso me tiene preocupado día y noche. Hasta el punto de que ni la comida me alimenta ni me reposa el sueño. La hernia se me sale de madre cuando pienso en cómo pierdes el tiempo en la frontera haciéndoles recados gratis a los turistas. ¡Sólo con que les pidieras cincuenta céntimos estarías forrado! Ya, ya sé que te has hecho famoso. El mundo entero conoce tu mote. Pero que por todo pago la gente te acaricie los cabellos a mí me suena a tomadura de pelo. Basta con gritar: «¡Marruecos, tráeme una botella de agua mineral!» para que tú arriesgues el pellejo corriendo entre los coches. ¡Total, para revender la puta botella por apenas el precio que te ha costado, cuando no más barata! Muchacho, la vida no está hecha para dar al prójimo, sino para que el prójimo nos dé. Y cuanto más, mejor. Por esta razón, queridísimo hijastro, ayer noche, en la cama y de común acuerdo, tu madre y yo decidimos abrirte la puerta de la jaula y dejarte volar. ¡Vuela todo lo que puedas… y lo más lejos posible! Prefiero que tu ausencia inunde cada día de tristeza mi corazón de padre putativo que verte regresar a casa cada noche al olor del puchero. ¡Ah, muchacho, si pudieras ver como una persona normal, te darías cuenta de que las lágrimas me enturbian los ojos! Ya sé, mujer: los hombres no debemos llorar; el llanto es cosa de hembras, de maricones. Pero a un padrastro hay que perdonarle ciertas debilidades. ¡Adiós, hijastro mío! ¡Considérame muerto! ¡En lo que a mí respecta, acabo de echar la última palada de tierra sobre tu tumba!

Marruecos lo escuchaba atentamente. Con la deferencia que los menores deben a sus mayores, sean éstos padres o padrastros. A pesar de la ignorancia y la ceguera, él también llegaría algún día a expresarse con la misma facilidad, la misma ligereza que su putativo. Lo más alto y fuerte que le fuera posible. Como el Herniado. Y, además, sin ambages. ¡Pero no para decir lo que el cabrón decía! La exclusión del seno familiar le ponía el corazón en un puño. La vista se le nubló del todo, como el cielo del Atlas en día tormentoso. Las manos empezaron a sudarle, sensación angustiosa provocada por el miedo. Marruecos conocía el miedo. Lo acompañaba durante el día cuando el zumbido de los coches pasaba rozándole los morros, despidiendo bocanadas de calor fétido, y luego lo asaltaba por las noches, al regresar a casa, cuando oía ladrar a los perros vagabundos y no encontraba a tientas una puta piedra para espantarlos. Nadie, ni siquiera su madre, sospechaba la existencia de un miedo tan tirano, tan solapado; Marruecos no hablaba nunca de ello: un chaval cuyo padre yace bajo dos metros de tierra extranjera no puede permitirse el lujo de no ser todo un hombre, ni de eludir la necesidad de hacerse cargo de sí mismo, ni de dejar para mañana la plena aceptación de las responsabilidades de la vida, como dicen los mayores. Marruecos se callaba el miedo. Lo ocultaba como un pecado que uno teme cometer de nuevo, un pecado que uno cometerá toda la vida.

Aislado en sus tinieblas, esperó la respuesta de su madre. Ésta tendría que contestar algo al Herniado. Por fuerza. Lo había llevado nueve meses en el vientre, lo había amamantado durante mucho tiempo (hasta que la leche se le cortó en el pecho) y jamás le había consentido dormir fuera de casa ni acostarse sin tomar la sopa. Una madre que vela así por un hijo, ¿cómo va a tolerar que le arranquen del regazo a ese hijo entrañable y lo expulsen de su vida como se arroja a la calle a un criado ladrón o a un perro sarnoso?

Su madre lo cogió por el cuello de la camiseta y dijo:

—Vamos al escribano a encargarle la carta para tu tío abuelo.

El sudor insidioso de las manos le rebrotó al chiquillo en todo el cuerpo: nuca, sobacos, pecho, vientre e ingles. Y hasta en la rajita del culo, como llamaba su madre al sitio por donde uno hace sus necesidades. «Hay que limpiársela con esmero para no oler a caca; lo mejor es servirse de un papel de periódico en lugar de un guijarro…» Aquel día, el sudor le chorreaba como un grifo abierto lavándole sus partes.

El escribano se sentó en el suelo con las piernas cruzadas, frente a la alfombrilla que le servía de escritorio. Ordenó al niño ciego que se quedase firme a dos pasos de su sagrada estera, para evitar mancharla con las babuchas sucias. Con voz grandilocuente explicó: «Es de seda y lana, tejida por encargo». El diseño venía de su propia mano: geometrías sutiles reproduciendo, en grecas laterales y medallón central, célebres y misteriosas palabras del Profeta. El escribano no dijo cuáles. Se sirvió un vaso de té y le ofreció otro (sólo mediado) a la lustrosa viuda de Abdel Ilá, el tangerino, actualmente enredada (según decían) con ese caradura de Fakir, un individuo de origen tan dudoso como el mal que roe a los leprosos.

—Para ti, no. No es conveniente que los pequeños tomen té con la misma frecuencia que los mayores. ¿Sabes por qué? ¡Porque os meáis en la cama la noche de bodas!

Soltó esa parida con su voz más suave. Y con tono risueño. Temía, sin duda, que aquel cegato de ojos blancos lo juzgara miserable o tacaño. O simplemente maleducado. En presencia de un menor, un adulto no puede decir cosas que debiliten la autoridad social que la edad le confiere… Marruecos, que arrastraba cinco años de zona fronteriza, empezaba a estar hasta los mismísimos de que todavía se le considerase un menor.

El escribano sacó una hoja de papel muy blanco: Marruecos percibió su brillantez entre las otras sombras. Luego se armó de un bolígrafo y encaró a la viuda velada, esperando instrucciones. Míriam abrió la boca. Un sonido empezó a formarse en su garganta; antes de que se concretizase en palabras, el escribano interrumpió:

—Míriam, no olvides traerme de Ceuta una buena docena de bolígrafos. Son mejores que los de aquí. Y más baratos. No es un favor que te pido. Pienso pagártelos.

Marruecos notó que el esfuerzo gutural de su madre se convertía de pronto en jadeo de hembra acorralada. Sonaba como un neumático que se desinfla. Una rueda pinchada. La pobre temía que el escribano, cuya habilidad para el regateo era de todos conocida, le pagase por el encargo mucho menos de lo que en realidad costaba, so pretexto de que ella también hubiera debido regatear como un prestamista judío. El escribano parecía un pelín antisemita: aprovechaba la menor coyuntura para hablar mal de los hebreos. Éstos pasaban por ser tan listos que incluso conseguían enredarlo a él, el más zorro del pueblo.

—Adelante —ordenó el hombre con voz perentoria—. No vamos a pasarnos aquí el resto de la tarde. Tengo más clientes esperando bajo el porche.

Marruecos continuaba inmóvil. Rígido como esos postes de cemento en los que se cuelga el retrato de Su Majestad para que hasta el último de sus súbditos pueda contemplar de cerca el sagrado rostro de la realeza y su aspecto eternamente juvenil. Todos menos Marruecos. Las cataratas echaban un velo de invisibilidad entre sus ojos y lo sublime.

Su madre murmuró:

—La carta es para el tío de mi difunto esposo, zapatero en Marrakech. Es cojo. Por lo tanto, te pido que me hagas un precio de tullido. Yo quisiera decirle que…

—Olvida lo del precio y vayamos por partes —cortó el escribano—. Si me dejara llevar por las prisas y redactara las cartas con la brusquedad y falta de estilo que os son propias, hace ya mucho tiempo que me hubiese quedado sin clientela. La gente iría a solicitar los servicios de mi rival, Hassan, de noble nombre, pero con corazón de hiena. Cobra menos que yo, cierto, pero asienta en el papel una auténtica jerga de charlatán, un galimatías interminable que no significa nada y que nadie comprende. Resumamos: esta carta se dirige, pues, al tío carnal de tu difunto esposo. Un hombre mayor y respetable, imagino.

Marruecos captaba la silueta de su madre haciendo movimientos afirmativos con la cabeza.

—Entiendo —concedió el escribano.

Y empezó a recitar con parsimonia lo que escribía en el papel:

—«Queridísimo tío suegro: que Alá te conserve en buena salud a pesar de la cojera, a la que, por otra parte, ya debes de estar acostumbrado; que mis humildes palabras sirvan para recordarte la sumisión y el respeto que siempre te mostré y que la ausencia y la lejanía no han conseguido mermar…» Después haremos cuentas. Como ya sabes, lo sumo todo: cantidad de hojas gastadas, número de palabras y estilo. También los términos elogiosos: cuando queremos obtener algo de alguien, la adulación vale su peso en oro. —Dudó un momento y añadió—: Quizás más que su peso.

Su madre murmuró que comprendía (y aceptaba) esa manera de calcular el justo precio.

—El precio exacto —corrigió el escribano; su repugnancia a mezclar justicia y negocio era casi tangible—. Sigamos, pues. «Sí, sé que soy descuidada…», abro paréntesis…, «la fémina negligente que critican sin cesar los textos sagrados…», cierro paréntesis…, «ya que no mandé escribirte una sola carta desde que te envié mi última misiva, corta y lacónica como un telegrama, hace tres años largos, cuando el saco de yeso galo le reventó el bazo a mi pobre y querido esposo Abdel Ilá, el tangerino, hijo único de tu único hermano, Faruk, el que murió en la guerra luchando por Francia. Ninguna de esas dos muertes nos ha producido el más mínimo beneficio, ni la más pequeña renta. Ni a ti, respectivamente hermano y tío de los finados, ni a mí, nuera y esposa de esos queridos muertos. Francia los enterró en fosa común, en lugar incógnito, prueba de que ese puto país reconoce como héroes únicamente a los que llevan su sangre o son de su raza».

La madre de Marruecos esbozó un movimiento de impaciencia más bien humilde; arguyó a media voz que sus propósitos no eran criticar a Francia —¡bendita fuese!, ¡la había librado del peso de un marido y de un suegro, ambos incómodos!—, sino comunicar a su pariente que ya iba siendo hora de que se ocupara un poco de su sobrino nieto, «mi Marruecos, aquí presente», razón por la cual se lo expedía sin más tardanza en el camión de línea de esa misma tarde.

Hasta ahora, Marruecos había escuchado boquiabierto y admirativo la sapiente retórica del escribano. También a él le gustaría expresarse de una manera tan elegante y etérea. Pero cerró la boca de golpe al oír los motivos de su madre: la realidad difería abiertamente de la literatura. Por si fuera poco, lo enviaban a Marrakech, a casa del tío abuelo. Conociendo a Fakir el Herniado, el chico había temido acabar en el orfelinato, en el reformatorio o en la cárcel. ¡Pero no en Marrakech con el tío abuelo! Aunque —pensó de pronto—, desconociendo al viejo, no sabía si reír o llorar. Le pareció un poco prematuro adoptar una actitud precisa. Se conformó con aguzar el oído, que los ciegos tienen más fino que los tísicos. Luego buscó entre sus relaciones a quién podría él dirigirse con el florido hablar del escribano: comprobó que no conocía a nadie lo bastante cualificado como para gratificarlo con tan bella cháchara. Esta constatación le sirvió para ahorrarse la amargura del próximo destierro. Mejor descubrir otros mundos, otras gentes. Aduaneros, guardias (los de tráfico y los de la porra), turistas devoradores de sandías y consumidores de agua mineral («para evitar la deshidratación», según decían), Fakir el Herniado, los cuatro desharrapados que guardaban ovejas junto a la carretera (ansiando que un automovilista despanzurrase alguna para exigirle diez veces el precio como indemnización) e incluso los revendedores de telas del mercado, que tienen labia para dar y prestar, no hubieran sabido qué coño responder a fórmulas tan escogidas, mezcla de las palabras del Profeta y de los reproches que dirigía el escribano a los clientes recalcitrantes y tardíos como su pobre madre.

—Vayamos al grano —interrumpió el escribiente—. «El chico, que se llama Jalil, es el último brote que le nació a tu estirpe. Tu sangre corre por sus venas.»

—¿Pero qué estirpe? —osó escandalizarse la madre del retoño.

—Imaginaria o verdadera, a todo dios nos gusta arroparnos con las galas de una estirpe. Mucho más a medida que uno se hace viejo. Y tu tío suegro debe de andar ya por los sesenta y cinco.

—Sesenta y seis —precisó la madre de Marruecos, que no erraba ni en un día en las cuentas de los años—. Como la cojera le hace andar medio encogido, el pobre aparenta casi ochenta; pero en realidad sólo tiene…

—¡Sesenta y seis, ya me lo has dicho! —cortó de mal humor el escribano—. Con una sola carta me haces perder más tiempo que si escribiera a toda la corte de Su Majestad. La próxima vez te cobraré al cronómetro, como en las olimpiadas, y no por el número de palabras, como en correos. Sigamos: «El hombre que hoy por hoy me arregla el cuerpo tiene un carácter especial. Digamos moderno, para que lo comprendas mejor. No está dispuesto a encargarse de la educación de un hijo que no es suyo y que, para más inri, es cegato. Me ha hecho comprender que la sangre tiene sus obligaciones… como también sus derechos. Por ejemplo, supongamos que el chico fuera un rico heredero (cosa que nunca le sucede a un ciego, pero, en fin, supongamos) y que resultase víctima de una desgracia que le costara la vida: indigestión, atropello… Si ése fuera el caso, me atrevería a afirmar que, por razones de sangre, el tío abuelo carnal heredaría sus bienes en lugar del padre putativo. Pese a lo cual, este último tendría que pagar el duelo y el entierro, sin mencionar la autopsia. ¡Y hasta puede que lo obligaran a satisfacer las deudas del difunto! En tales circunstancias, respetadísimo pariente, el hombre que me calienta el catre… (me tiene contenta como a gallina clueca, puedes informarte si así lo deseas: todos los vecinos son testigos, se sientan cada noche en mi puerta a contar y comentar las veces que el Herniado me hace reina); repito, el hombre que es ahora mi hombre no ve con buenos ojos tener que ocuparse de un cegato que él no ha puesto en el mundo, cuya educación sería costosa y a fondo perdido, pues el día de mañana el hijastro podría replicar: «¡Ni hablar de pasarte una pensión, tú no eres mi padre!». Ninguna justicia, ni la de Alá ni la del rey, tendría fuerza suficiente para obligarlo a comportarse de otra manera.

A Marruecos le subyugó la idea de convertirse, en un futuro indeterminado, en el protagonista de la clásica disputa financiera que el escribano perfilaba de forma tan magistral en la carta al tío abuelo. Carta de recomendación. O quizás carta salvoconducto. La utilidad de la misiva aún no quedaba clara. Pero daba igual. Pese a que la suposición del escribano implicara una muerte precoz y accidental, el chaval se sentía orgulloso de convertirse en tema de juicio salomónico. Incluso si riqueza y defunción seguían siendo cosas inimaginables para él. Como todo esclavo de Alá, Marruecos no renunciaba al derecho a soñar. Sea cual fuere el contenido de los sueños. Y hasta su desmesura. La idea de un Fakir desposeído por los tribunales de una herencia imaginaria le confortaba el ánimo, a la vez que le calmaba la rabia sorda que profesaba a su padrastro. El chiquillo no juzgaba a su madre. Nunca se hubiera permitido tal acto de vandalismo. Madre suya o de otro, el simple hecho de ser mujer la obligaba a respetar al hombre, a obedecerlo en todo. Además, en el caso presente, el hombre era su hombre. Que su madre lo hubiese preferido a él en lugar de al hombre que le calentaba las carnes hubiera sido una perversión de las costumbres, un grave peligro para la sociedad, como tan acertadamente decían las palabras del escribano. La pobre no podía comportarse de otra manera. Guardarle rencor sería tan imperdonable como faltarle al respeto. O como dejar de quererla.

La escritura de la carta duró casi tres horas. El escribano insistía en que lo mejor para llegar al corazón del viejo era, sin duda alguna, contarle con todo lujo de detalles la vida de la familia y la del pueblo, sin olvidar las condiciones de existencia de las pobres gentes del país, pobres gentes que, en su opinión, componían la casi totalidad de la población. La carta relataba el trabajo de su madre. Míriam se dedicaba al trapicheo de ropas, a un lado y otro de la frontera. Todos los días del año. Los aduaneros llamaban a esa actividad tráfico. ¡Una auténtica vergüenza! El plumífero la describía como una burra de carga, transportando fardos más voluminosos que su propia persona. Y, como el tío abuelo sabía, Míriam había sido siempre una mujer lo que se dice oronda. De ahí provenía su éxito con los varones, herniados o no: de su gloriosa abundancia de carnes gozadoras. Pluma en ristre, el hombre demostró que conocía a todos los clientes de su madre, así como los beneficios que le dejaba el chalaneo fronterizo. A decir verdad, eran menos holgados de lo que las malas lenguas suponían… A esas informaciones añadió los huevos que ponían las cuatro gallinas —¡gracias a Alá se alimentaban por sí solas en los estercoleros de los alrededores!— y el yogur y la leche de las tres ovejas, con más años ya que mechones: un vecino cobraba por su guarda la lana del esquile y encima se quedaba con las cagarrutas. ¡Nadie hace nada de balde en este valle de lágrimas!

A Marruecos le maravilló que un hombre de pluma estuviera tan bien informado de sus asuntos familiares, ya se tratase de la cama de su madre o del presupuesto del hogar, sin olvidar los gastos de Fakir: partidas de cartas, cigarrillos y rondas de té. El narrador deducía de estos datos que la pobre Míriam nunca podría ahorrar dinero para la operación quirúrgica del chico. Como todo lo que los pobres pagan de su propio bolsillo, la mencionada intervención costaba una fortuna… La larguísima carta suplicaba al pariente jergón y techo para el niño. Carta y madre se mostraban convencidas de que no se trataba sólo de generosidad (el corazón del viejo no estaba en entredicho), sino también de posibilidades, de recursos. Ambas aseguraban que Marruecos acabaría por reunir, céntimo a céntimo, la suma de la operación. Marruecos quería ver. Por lo tanto, Marruecos removería cielo y tierra para lograrlo.

Esta frase esperanzadora terminaba la carta. Venían luego las fórmulas respetuosas, los deseos de salud y de prosperidad.