Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Editorial Impedimenta SL

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Serie: Impedimenta

- Sprache: Spanisch

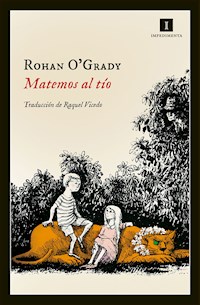

Barnaby Gaunt tiene diez años y acaba de quedarse huérfano. Solo y desamparado en la vida, ha de vivir con su tío, por lo que viaja a una preciosa isla remota de la costa de Canadá, llena de amables ancianitos y donde hay hasta un policía montado. A primera vista, todo indica que le espera un verano perfecto. Salvo por un pequeño problema: su tío está tratando de matarlo. Heredero de una fortuna de diez millones de dólares, Barnaby se cansa de decirle a todo el mundo que su tío, un hombre misterioso y aterrador, anda detrás de su herencia, pero nadie le cree. Nadie salvo Christie, una niña rara y de poco comer, que llega a la conclusión de que Barnaby solo puede detener a su demoniaco tío de una manera: matándolo primero a él. Y así, con la ayuda de Una Oreja, un puma salvaje a quien los isleños atormentan desde hace años, Christie y Barnaby traman un plan infalible. Una lectura deliciosamente perversa. Oscura y mortalmente ingeniosa, "Matemos al tío" es un clásico de culto que nunca hasta ahora se había publicado en español.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 389

Veröffentlichungsjahr: 2014

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Matemos al tío

Rohan O’Grady

Traducción del inglés a cargo de

Raquel Vicedo

—¡Mentiroso! ¡Mentiroso! ¡Mentiroso! —Ni siquiera los violentos embates de los motores podían ahogar el ruido.

El primer oficial, apoyándose contra la barandilla de cubierta del SS Haida Prince, hizo una mueca de dolor. Aquella aguda vocecilla llevaba tres horas martilleándole los tímpanos.

—Ánimo, que ya se bajan aquí.

El sobrecargo se le unió y ambos se quedaron de pie, mirando cómo una gaviota caminaba tambaleándose por la barandilla de cubierta.

—Es un sitio muy bonito. —El primer oficial señaló la Isla—. Bueno, aunque no por mucho tiempo. No después de que desembarquen. Este es tu primer viaje en esta ruta, ¿no?

El sobrecargo asintió.

—No es siempre tan malo, ¿sabes?

La gaviota dio un ronco chillido de placer, ladeó la cabeza y paseó su brillante ojo de reptil por su plumífero lomo. Después echó a volar rozando las agitadas aguas en dirección a la Isla.

—He navegado por todo el mundo —dijo el primer oficial—, y esta es mi preferida. Algún día me retiraré a una de estas islas. Me compraré una choza en la playa y un pequeño y bonito balandro. Puede que en Benares, allí al menos tienen un bar. Este es el mejor sitio de la costa para pescar salmones.

El auxiliar de cubierta, un exluchador de hombros caídos y fuertes, se les acercó.

—Perdone, señor —dijo—. ¿Sabe de algo que disuelva el chicle? Pero que no disuelva a un perro…

El primer oficial y el sobrecargo intercambiaron miradas.

—¿Ellos otra vez? —preguntó el primer oficial.

—Sí, señor. Uno de los border collie de la bodega. Tiene el bozal pegado al morro. Pensaron que le apetecería una bolita de chicle, los muy cabroncetes.

—Intenta frotarlo con alcohol —sugirió el sobrecargo.

—¡Que ni se acerquen al puente! —dijo el primer oficial. Todavía le ardían las orejas a causa de los fuertes improperios del capitán.

Se volvió hacia el sobrecargo.

—Cuando sea capitán y tenga mi propia compañía, impondré una norma que nadie se podrá saltar: no se admitirán niños a bordo a menos que vayan acompañados. ¡Incluso si se los confina en la bodega!

Se quedaron de pie mirando fijamente la Isla mientras el barco se abría paso hacia el muelle.

—No hay nada como estas islas —continuó—. Te compras un par de acres de tierra, plantas un pequeño huerto, puede que hasta te atrevas con unos cuantos árboles frutales. Aquí un hombre puede vivir bien con casi nada. Madera flotante como combustible, peces en el mar, montones de cangrejos, almejas, ostras en la playa, y venado cuando el Montado no mire.

—¿En serio piensas venirte para acá?

—Sí, pero no a esta isla.

—¿Por qué no? —El sobrecargo rió—. Ah, es por esos críos…

—No —dijo el primer oficial—, por ellos no. Esta isla es la más bonita de todas. Pero está maldita.

—Maldita… ¡Venga ya!

—Va en serio —dijo el primer oficial—. Está gafada. Cualquiera menos esta, te lo aseguro. Y no estoy de broma. Puedes comprobarlo si quieres. En las dos guerras mundiales treinta y tres hombres se marcharon de aquí para luchar por su país. Solo uno volvió con vida. ¿Ves a ese Montado en el muelle? Pues ese es el tipo. Todos los demás murieron. Hasta el último de ellos. Si hay algo que se parezca a una isla muerta, es esto.

Volvieron la vista hacia los enroscados madroños que coronaban las rocas cubiertas de musgo que bajaban inclinadas hasta la blanca arena de la playa mientras la brisa marina los abanicaba suavemente con un olor que a un viejo lobo de mar le parecería delicioso como un perfume.

—Me da igual lo bonita que sea. Llevo suficiente tiempo navegando como para no ser supersticioso, y no hay dinero que me convenza de vivir aquí. Bueno, mejor voy a comprobar la mercancía.

Mientras bajaba por la escalerilla, el primer oficial se detuvo para recoger un hacha contra incendios que alguien había quitado de su soporte en la pared y dejado, de modo tentador, con la hoja hacia arriba, en medio de las escaleras. La colocó en su sitio, continuó caminando y miró hacia la cubierta superior, donde un bote salvavidas se balanceaba de forma peligrosa sobre el pescante.

—¡Santo Dios! —dijo, y se tropezó con el sobrecargo responsable del servicio de comidas.

—¡Han dejado un pedazo de tarta de arándanos tirado sobre un sofá en el salón! —dijo el sobrecargo—. El almirante Featherstonehaugh, jubilado de la Marina Real, se ha sentado encima. Iba vestido de blanco. Dice que va a demandar a la compañía.

—Lo sé, lo sé… —dijo el primer oficial—. Al parecer, también han derramado un tintero encima de las cartas de navegación del capitán.

—Cuarenta y dos años en alta mar. Me enrolé cuando solo tenía doce —dijo el sobrecargo—, y nunca, nunca jamás en la vida, he vivido una tarde como esta. Tendrías que ver el comedor. ¡He atravesado tifones en Oriente con menos daños! Luego la niña le lanzó al niño un salero y le dio en toda la cabeza, así que él le lanzó a ella una ensaladera y le dio de lleno a esa misionera. Ya sabes cuál, la que andaba repartiendo aquellos folletos y diciéndonos que íbamos a morir todos en los campos del Armagedón.

—Si es que logramos sobrevivir a esta tarde —dijo el primer oficial—. Bueno, no me cuentes tus problemas. Bastante tengo ya con los míos. No soy una niñera. ¡No debería estar permitido que los niños subieran solos a bordo!

El sargento Coulter, de la Real Policía Montada del Canadá, vio como el SS Haida Prince atracaba en el muelle. Como la fotografía de un turista que cobrara vida, Coulter era el símbolo perfecto de una justicia imparcial e impasible. Los hombros se le marcaban a través de la impecable camisa, y el cinturón Sam Browne, cuya piel había abrillantado hasta conseguir el mismo marrón rojizo reluciente que el de sus botas de montar, le ceñía la estrecha cintura. Las espuelas de acero de sus tobillos lanzaban destellos al sol, tan fríos y duros como sus ojos azules, mientras que el sombrero de ala ancha permanecía terco y firme sobre su cabeza.

Otros se agostarían bajo el sol veraniego, pero él no. Él era el sargento Albert Edward George Coulter. Se había situado allí como si vigilara el Paso Jáiber, con la espalda tan firme como sus nombres, propios de reyes, y con la garganta, tan roja como un ladrillo, atrapada en el apretado cuello de la camisa.

El señor Brooks, el viejo encargado de la oficina de correos, regente también de la tienda, se acercó al oficial de policía; la cima de su cabeza plateada apenas rozaba los augustos hombros del sargento Coulter.

—Buenas tardes tenga usted, sargento.

El señor Brooks agitaba un sobre abierto en la mano.

El Montado relajó las facciones y saludó adustamente con la cabeza.

—Acabo de recibir malas noticias, sargento. —El señor Brooks levantó la vista hacia el policía—. Alquilamos nuestra casa durante el verano a un tal comandante Gaunt… no, espere, déjeme ver… Oh, sí, comandante Murchison-Gaunt. Sus abogados escribieron para decir que llegaría el 2 de julio para instalarse y…

Hizo una pausa y volvió a mirar fijamente al sargento Coulter.

—Hoy es 4 de julio, sargento, y el comandante Murchison-Gaunt todavía no ha llegado —anunció.

El oficial bajó la vista hacia él.

—¿Y?

—Bueno —dijo el señor Brooks—, acabo de recibir otra carta del abogado del comandante Murchison-Gaunt diciendo que el comandante se retrasará inevitablemente y que puede que no llegue hasta dentro de varias semanas.

—¿Sí, señor Brooks?

—¡Ah! Olvidé decírselo. Al parecer el joven sobrino del comandante Murchison-Gaunt llega directamente de su colegio privado para pasar el verano con su tío. El niño es huérfano. Y viene a bordo del Haida Prince, sargento.

—Pues entonces, supongo que tendremos que enviarlo de vuelta a Vancouver —dijo el Montado—. Si es que viene de allí, claro está…

—¡Pero eso es imposible! El colegio ha cerrado por vacaciones y el niño no tiene familia si exceptuamos a su tío, que, como le acabo de decir, ahora está en Europa.

El señor Brooks movió la nariz nerviosamente, pero el sargento Coulter, que era capaz de aplacar revueltas con una sola mano, no parecía alterarse lo más mínimo por la inoportuna llegada del pequeño.

—Imagino que el abogado del comandante Murchison se hará cargo de la situación.

El señor Brooks mordisqueó el borde de la carta como si fuera un pedazo de lechuga.

—¡Pero ese es el problema! El señor Murchison-Gaunt, por cierto… El abogado dice que el comandante Murchison-Gaunt es el tutor legal del niño y que él, el abogado, no quiere saber absolutamente nada del tema. De hecho, ha sido muy claro al respecto.

—Presentaré un informe ante los Servicios Sociales para la Infancia.

El sargento Coulter miró por encima de la cabeza del señor Brooks, en dirección al Haida Prince, mientras el barco se acercaba inexorablemente al muelle.

El señor Brooks carraspeó dócilmente.

—El abogado sugiere… diría que… casi implora que la señora Brooks y yo nos hagamos cargo del chico hasta que llegue su tío.

—¿Y usted y la señora Brooks están conformes?

Hubo una pausa.

—La señora Brooks y yo lo hemos hablado detenidamente, Albert. Nos espanta la idea de que el muchacho ande de acá para allá, y ahora que… —una mirada de autocompasión apareció en los ojos del señor Brooks—, y ahora que, bueno, nuestro propio hijo no está ya con nosotros, estaríamos encantados de hacer lo que esté en nuestra mano por ese muchachito. Aquí puede que se sienta algo solo. No olvide que no hay ningún otro niño en la Isla, pero… pero a la señora Brooks y a mí nos gustaría hacer lo que esté en nuestra mano para que esté a gusto.

Al tiempo que la expresión del señor Brooks se iba suavizando, la del sargento Coulter se iba endureciendo.

—¡Muy bien, señor Brooks! Si me da usted la dirección, me aseguraré de que se dé cumplido informe al abogado.

El sargento Coulter miraba fijamente el barco sin verlo en realidad. ¿Hasta cuándo iban a hacerle el mismo silencioso reproche? ¿Hasta cuándo iban a recordarle que él había sido el único en regresar? Sí, él volvió; volvió. El hijo del pobre y confuso viejo sargento mayor Coulter. Los hijos de los almirantes eran ya coral en las profundidades marinas, los hijos de los generales yacían bajo inmaculadas crucecitas blancas en los cementerios de Europa, y los jóvenes águilas, como el hijo del viejo Brooks, Dickie, que apenas había acabado la escuela cuando fue reclutado, habían regresado a la madre patria volando. Como fénix gloriosos, se habían precipitado hacia la tierra en llamas y habían ardido, jóvenes, puros y vírgenes. Pero el único que había regresado vivito y coleando había sido él, el hijo del viejo sargento mayor.

Levantó la vista hacia el monumento conmemorativo en el centro de la plaza del pueblo. Una sencilla barra alta de granito: «En memoria de nuestros chicos de la Isla», seguido de una larga lista de nombres. El único que no estaba era el suyo.

No, ya no quedaban niños en la Isla. Las viudas y toda su prole se habían mudado a las ciudades, y no era de extrañar. En la Isla no había electricidad ni médico ni un miserable dentista. Había una iglesia, eso sí, pero solo daban misa unas cuantas veces al año, cuando el pastor venía de la vecina isla de Benares.

Dos guerras mundiales habían desangrado, literalmente, la Isla. Ahora solo quedaban unos pocos granjeros y los cuatro viejos de siempre. Los viejos, extranjeros que vivían del dinero que les enviaban desde casa, jubilados de edad avanzada y antiguos aristócratas exiliados, que vivían con una elegancia pobre y encantadora.

Ocasionalmente, llegaba algún turista estadounidense y, de vez en cuando, veraneantes. A veces, pescadores comerciales e indios atracaban sus buques cerqueros y gaseros en el muelle, pero, aparte de ellos, en la Isla reinaba un silencio sepulcral.

—¡Ah! ¡Ahí está la cabrera!

Una mujer de mediana edad bajó fatigosamente por el embarcadero y echó un vistazo a las cubiertas del Haida Prince.

—Buenas tardes tenga usted, señora Nielsen. ¿También espera a alguien del Prince? —El señor Brooks se puso a su lado.

Ella asintió y estiró el cuello intentando distinguir entre los pasajeros que se inclinaban sobre las barandillas del barco.

—Sí. Una niña. Su madre trabajaba en la misma planta del hospital en la que estuve ingresada hace dos años.

Sus ojos se movían rápidamente entre los pasajeros.

—Viene a pasar el verano —añadió—. Es la primera vez que alguien se queda en mi casa, pero he pensado que no estaría mal probar. Me siento sola ahora que Per está fuera, en la mar, pescando.

Se volvió hacia el señor Brooks.

—Pero no veo a ninguna niña. Espero que no se haya perdido. Tuvo que embarcar ella sola porque su madre estaba trabajando.

—Seguramente estará dentro —dijo el señor Brooks, y entonces se le iluminó la cara—. ¿Pero ha dicho una niña? ¡Qué bien! La señora Brooks y yo vamos a tener con nosotros a un muchachito durante unas semanas. Podrán hacerse compañía —hizo una pausa y su voz se ensombreció—. Va a ser raro volver a tener niños en la Isla…

La cabrera asintió, pero no dijo nada.

Los marineros de cubierta, sudorosos, lanzaron pesadas cuerdas al muelle y entonces el barco, como un gran caballo que entrara de espaldas a un establo, dio varias sacudidas contra los pilotes y se quedó allí. Finalmente, colocaron la plancha de desembarco mientras la mercancía se balanceaba vertiginosamente sobre el muelle. Los cabestrantes gruñían y por doquier se escuchaban voces dando órdenes. En el muelle solo estaban el señor Brooks y la señora Nielsen, con los ojos entornados de tanto forzar la vista, y el sargento Coulter, que permanecía de pie, altivo e impasible.

Un viejo caballero algo encorvado, que llevaba un bastón nudoso y al que seguían dos border collie, descendió lentamente por la plancha.

—Ah, señor Allen —gritó el señor Brooks—, ¿cómo le ha ido en el concurso de ovejas?

El viejo hurgó en su abrigo gastado y sacó una cinta de satén azul.

—¡Bien! Mejor que bien. —El señor Brooks le hizo un gesto amable con la mano—. Ah, señor Allen, ¿no habrá visto por casualidad a un niño a bordo? ¿O a una niña?

Uno de los border collie, al escuchar esto, se encogió de miedo. El señor Allen le echó una mirada atroz al señor Brooks y, tras llamar a sus dos collie, salió a toda velocidad del muelle. Se detuvo solo una vez, para amenazar al señor Brooks ariscamente con el puño.

El señor Brooks y la señora Nielsen se acercaron al primer oficial.

—¿Ha visto…?

—Sí, sí, los he visto —dijo este malhumorado—. Gracias a Dios que alguien los reclama.

El sargento Coulter se desplazó a los pies de la plancha. El primer oficial se volvió hacia él, movió la cabeza con disgusto y se enjugó la frente con el dorso de la mano.

—¡Uf! —dijo.

—¿Algún problema? —preguntó el Montado.

El oficial suspiró aliviado al percatarse de que acababa de terminar su turno de vigilancia.

—Bueno —respondió cansado—, supongo que la niña no es tan mala. ¡Pero ese condenado crío…!

El fornido sobrecargo apareció llevando una chaqueta blanca llena de lamparones y jadeando en lo alto de la plancha, con un niño retorciéndose bajo cada brazo.

—¡Llegó la hora, damas y caballeros! —gritó con el fuerte acento de la clase baja londinense—. ¡Final del viaje para los dos!

Depositó a ambos niños en el suelo y dirigió un cómico saludo al Montado.

—¡Le juro que deseará usted regresar a las tranquilas playas de Dunquerque! —gritó, y se batió en retirada.

Un sobrecargo más menudo, que llevaba una maleta de piel y una bolsa de papel, pasó corriendo entre los niños hacia el muelle, dejó las bolsas, subió corriendo por la plancha y huyó al interior del buque como alma que lleva el diablo.

Los niños se quedaron allí de pie, en lo alto de la plancha, escupiéndose el uno al otro.

—¡Fuiste tú!

—¡No! ¡Fuiste tú!

—¡Tú también!

—¡Yo no fui!

—¡Trolera!

—Y una porra. ¡Trolero tú!

—¡Que te he visto!

El señor Brooks y la señora Nielsen, con los brazos abiertos, se quedaron ahí de pie sin que nadie les hiciera ni caso, mientras el enorme Montado los observaba con frialdad.

—¡Fuiste tú el que entró en la cabina del capitán!

—¿Cómo lo sabes? ¡Yo no fui! ¡Eso es que tú también estabas ahí!

—¡Tiraste el tintero sobre sus cartas!

—¡Embustera! ¡Le di un codazo sin querer!

—¡Embustero tú! ¡Embustero! ¡Embustero! —La niña retrocedió y se enfrentó al crío, que la observaba con ademán triunfante. Después, como último insulto, se volvió y dijo en tono de burla—: Y me importa un pito que te vayan a dar diez millones de dólares. ¡Ni siquiera tienes madre!

Y con este golpe de gracia, bajó airada por la plancha.

El sargento Coulter pensó que nunca había visto a una niña tan absolutamente repulsiva. Y no es que le gustasen mucho los niños de ningún tipo. Solo eran adultos en miniatura, y como tales, había que tenerlos vigilados.

La niña, con su lacio pelo color pajizo cayéndole sin vida a ambos lados de la cara pálida y macilenta, miró hacia delante y desfiló como un pequeño personaje de la realeza.

El sargento Coulter se percató de que, aunque llevaba ropa vieja, estaba limpia y bien cuidada, y de algún modo ya tenía el aire de una solterona indómita que hubiera ido a la Isla de visita.

Cuando alcanzó al grupo que aguardaba en el muelle, miró alrededor y detuvo la vista en la señora Nielsen.

—¿Es usted la señora Nielsen, la cabrera?

La señora Nielsen asintió, sin saber cómo saludar a la niña.

—Y tú debes de ser Christie —dijo finalmente.

—Mi madre me ha dicho que tiene una casa pequeña. Me ha dicho que tiene una vaca. Y un gato y un perro —hizo una pausa y miró a la cabrera de arriba abajo—. ¿Es verdad eso?

La señora Nielsen asintió.

La niña se percató de la presencia del policía.

—¿Y ese quién es? —resolló.

El señor Brooks, con sus maneras corteses y anticuadas, dio un paso adelante.

—Este es el sargento Coulter, querida, de la Real Policía Montada del Canadá, y yo soy el señor Brooks. Soy el encargado de la tienda. Bienvenida a la Isla.

El sargento Coulter, por su parte, no parecía darle la bienvenida en absoluto.

Christie volvió a mirarlo fijamente de arriba abajo, desde la punta del sombrero de ala ancha hasta las botas relucientes. Entonces sonrió y su expresión se volvió radiante.

—¡Un auténtico Montado! —dijo con dulzura. Entonces se acordó de su compañero de viaje, que seguía en lo alto de la plancha, e hizo una señal con el pulgar hacia él sin ni siquiera mirarlo.

—¿Puede usted meterlo en la cárcel? Es un niño malvado. Dice mentiras y no es nada simpático.

Agarró la bolsa de papel y se volvió hacia la cabrera.

—Venga, vámonos.

Mientras caminaba por el muelle con la señora Nielsen, miró por encima del hombro al sargento Coulter y volvió a sonreír.

—Un auténtico Montado… —repitió.

El niño bajó volando por la plancha con gesto malhumorado y una mirada descarada e insolente.

—¡No soy un embustero! ¡Y por supuesto que tengo diez millones de dólares! ¡Ella fue la que me tiró el salero! —Se señaló un chichón morado en la frente—. Dijo que me empujaría por la borda si se lo contaba a alguien.

El Montado permaneció en silencio, sin mostrar expresión alguna, y el arrebato del niño cesó. Luego miró a su alrededor.

El señor Brooks dio un paso adelante.

—Tú debes de ser Barnaby —dijo, y le tendió la mano.

Barnaby no le hizo el más mínimo caso.

—¿Dónde está mi tío? ¡Y no soy un embustero! ¡Ella es la embustera! ¡Ella!

Su voz era aguda, casi histérica.

El señor Brooks pasó el brazo por los hombros del niño.

—Por supuesto que no, hijo. Tu tío no está aquí, Barnaby. Por lo menos, por el momento, así que tendrás que quedarte con la señora Brooks y conmigo durante un tiempo.

Acarició la rubia cabellera del niño, pero el crío se apartó de su lado de un salto.

—¿No te gustaría, Barnaby? Estamos muy contentos de tenerte con nosotros. Llevamos mucho tiempo deseando tener a un niño como tú en casa.

Barnaby se volvió hacia el sargento Coulter.

—¿Eres un Montado auténtico?

—Por supuesto que sí que lo es —dijo el señor Brooks—. Siempre espera el barco cuando está en la Isla. Es el sargento Coulter. Nació aquí. Ahora, ¿qué te parece si vamos a la tienda a ver a la señora Brooks? Está ansiosa por conocerte.

El niño ignoró completamente al señor Brooks y se quedó mirando al policía con admiración.

—Cuando crezca, voy a ser Montado.

—¿Por qué? —preguntó el sargento Coulter, rompiendo su silencio.

—Porque puedes meter a la gente que no te gusta en la cárcel.

El policía esbozó una media sonrisa y se volvió hacia el señor Brooks.

—No es tan sencillo, ¿verdad, señor Brooks?

—¿Vamos a ver a la señora Brooks, Barnaby?

—¿Dónde diablos está mi tío?

El señor Brooks y el sargento Coulter se miraron el uno al otro.

—Acabo de decírtelo, hijo. No ha podido llegar a tiempo.

—¿Quiere decir que no está aquí de verdad? ¿No es broma?

El gesto del niño cambió: se le descompuso la cara. Confundido, desvió la mirada del señor Brooks al sargento Coulter.

—No, por supuesto que no es broma, Barnaby. Algo lo ha retenido, pero llegará pronto. Todo va a ir bien, hijo mío. Mientras tanto, sé que estarás feliz con nosotros. Ahora ven conmigo.

Volvió a ofrecerle la mano a Barnaby y esta vez, aturdido, el niño la agarró.

Caminaron juntos varios metros, pero entonces, súbitamente, el niño se apartó del señor Brooks y corrió hacia el policía.

—Pero si no está aquí, ¿dónde está?

Parecía desesperado.

El Montado señaló al señor Brooks.

—Está en Europa. El señor Brooks te lo explicará todo. Sé buen chico y ve con él. Nos pondremos en contacto con tu tío. No te preocupes, cuidaremos de ti.

El niño levantó la cabeza y lo miró fijamente.

—¿De verdad cuidarán de mí?

—El señor y la señora Brooks lo harán.

—¿Y no me pasará nada?

Sorprendido, el Montado bajó la vista hacia el niño.

—No, por supuesto que no. Ahora vete con el señor Brooks, muchacho. La señora Brooks está esperando para conocerte.

Barnaby regresó con el señor Brooks y, mientras ambos caminaban por el muelle, se giró y gritó: «Cuando crezca voy a ser Montado. Como usted».

El sargento Coulter se sentó en la lancha policial, reflexionando: tío no recoge a sobrino pequeño.

Era un hombre preciso y concienzudo, que casi nunca emitía juicios precipitados, pero algo le decía que a ese niño le pasaba algo grave. Muy grave.

Se reclinó y encendió un cigarrillo. Si uno se paraba a pensar en ello, a la mayoría de los niños en aquella época les pasaba algo grave. Más disciplina. Eso era lo que necesitaban. No había más que ver a ese niño mimado y grosero. Un mocoso de colegio privado, sin duda. «¡Tengo diez millones de dólares! ¡Tengo diez millones de dólares!» Pequeño demonio arrogante. Una buena paliza es lo que le hacía falta. Pero hoy en día ese comportamiento se consideraba anticuado. Sin embargo, había funcionado a las mil maravillas cuando él era un crío.

En fin, después de todo, el chico no era más que un mozalbete malcriado. Se asustó cuando vio que su tío no había ido a recogerlo. Abandonado en el muelle como un cachorro perdido en el bosque.

El sargento Coulter sonrió al recordar la admiración en los ojos del chico. Todos los niños querían ser Montados.

Pero la sonrisa se desvaneció casi al instante. A aquel niño le pasaba algo grave, estaba seguro. No era solo que estuviera asustado. Parecía casi demente, y esa expresión en su rostro cuando preguntó por su tío…

¿De qué se trataba? ¿Dónde la había visto antes? Su mente de avezado sabueso le daba vueltas y más vueltas. Entonces todo encajó y se acordó. Era la misma mirada que exhibe el prisionero recién librado de la horca.

Pero no, no podía ser eso. Se estaba imaginando cosas.

El sargento Coulter guardó su pluma y limpió una mota de polvo de su sombrero. Los viejos de la Isla no estaban hechos a los niños. Especialmente a los niños malvados como ese. Seguro que ya estaba rompiendo ventanas y siendo descarado con las viejecitas.

Ese niño necesitaba mano dura. Sí, tendría que vigilarlo.

Christie echó un vistazo a la cocina de la cabrera. Un reloj despertador con forma de Big Ben hacía tictac de forma ruidosa sobre el alféizar de la ventana y, bajo esta, un gato y un perro sesteaban sobre un viejo sofá de cuero negro. El gato, un macho grande, estaba hecho un ovillo en un extremo del sofá y tenía la cabeza, marcada por sus citas amorosas, medio enterrada entre las patas. En el otro extremo, una diminuta perra blanca y marrón se despertó y abrió la boca como si fuese a ladrar. Pero no se escuchó nada, excepto unos roncos resuellos.

La niña dirigió una expresión perpleja a la cabrera.

—No hace ningún ruido.

—Nunca lo ha hecho —dijo la cabrera—. Ni siquiera cuando era una cachorrita. Nadie sabe por qué. Se llama Trixie.

Christie alargó la mano y luego la apartó.

—¿Muerde?

La cabrera sonrió.

—No. ¿Quieres cenar?

La niña acarició las sedosas orejas de Trixie mientras negaba con la cabeza.

—No, gracias.

—Entonces voy a prepararte un chocolate caliente.

La cabrera se cambió sus prácticos Oxford negros por un viejo y cómodo par de zapatillas de estar por casa.

Había pollos en la granja, le contó mientras preparaba el chocolate, patos y unos cuantos gansos. Tenía un perro viejo llamado Shep, que en su día la había ayudado a cuidar de las cabras. Ya no tenía cabras porque no había suficientes personas en la Isla que compraran la leche. Ahora hacía pan y se lo vendía a los vecinos. También tenía a Trixie y a Tom, que estaban en la casa y, por supuesto, a la vaca Gudrun, que vivía en el establo.

Sospechando que la niña tendría nostalgia de su casa, continuó hablando, pero si Christie la estaba escuchando, no lo demostraba. Parecía absorta mientras su carita de solterona insoportable estudiaba la cocina, tan distinta del pequeño e inmaculado apartamento en el que vivía con su madre.

La cocina, aunque limpia, estaba alegremente desordenada, y olía a cedro. En el alféizar de la ventana había un revoltijo de cupones de detergente, agujas de coser, lana y botones extraviados flanqueado por un puñado de rosas silvestres, apretujadas en un bote vacío de mermelada. La leña de la enorme estufa de hierro negra crujía felizmente y, de fondo, el relajante sonido del agua hirviendo hizo que a Christie, víctima de un repentino agotamiento, se le empezaran a cerrar los ojos.

Volvió a parpadear para despertarse y se quedó mirando fijamente el paño bordado que había encima de la mesa de la cocina. En el centro había una jarra de leche a rayas azules y blancas y un azucarero. Detrás de ellos, con aspecto de estar fuera de lugar en aquel sencillo entorno, había una aceitera de vidrio tallado en un soporte de plata, cuyas superficies brillaban como diamantes bajo la luz de la lámpara.

El suelo era liso, de tablones fregados y sin barnizar, y delante de la estufa, del sofá y de una vieja mecedora, había alfombras hechas con distintas telas de alegres colores tejidas a mano.

Dentro del cristal en forma de flauta de la lámpara de queroseno, ardía una llama delicada, estrecha, alta y naranja. Casi hipnotizada por ella, Christie la observaba titilar.

La cabrera, al no percibir interés alguno ni recibir ninguna respuesta a su conversación, acabó por rendirse. Puso la humeante taza de chocolate encima de la mesa, la señaló e hizo una señal a Christie con la cabeza.

La niña se levantó sin entusiasmo, se sentó a la mesa y, obediente, empezó a beber. Su mirada descansaba en las dos ventanitas que enmarcaban unas frívolas cortinas adornadas con ramilletes.

En la distancia, un enorme abeto dentado, uno de los últimos de las antiguas reservas de monarcas, se erguía con orgullo entre los bosques enanos de segundo crecimiento. Al salir la luna por detrás de él, sus ramas plumosas se grabaron como encaje negro en el cielo de verano que iba, poco a poco, oscureciéndose.

—¿Te gusta?

De mala gana, la niña apartó los ojos de la ventana.

—Es precioso.

La cabrera se quedó perpleja, y después se rio.

—Me refería al chocolate.

Christie volvió su estrecha carita hacia la cabrera.

—Yo me refería al árbol.

La cabrera suspiró. Parecía que ella y Christie no iban a compartir muchas charlas alegres durante el verano.

—Debes de estar muy cansada. —Con ternura, puso la mano sobre el pelo lacio y sin brillo de la niña—. Es hora de irse a la cama. Vamos, dormirás en la habitación de Per. En su propia cama.

Señaló una escalera de mano que había en una esquina de la habitación y que llevaba a un ático situado encima de la cocina.

—Aquí arriba. Per es mi hijo. Es pescador y estará fuera hasta noviembre.

Señaló una puerta situada al lado de la estufa.

—Mi habitación está ahí. Si tienes miedo o te sientes sola, solo tienes que llamarme; te oiré y vendré a ver qué te ocurre.

Sin embargo, en aquel instante la señora Nielsen tuvo el presentimiento de que era poco probable que esa niña, autosuficiente y arisca, la llamara para pedirle ayuda.

Encendió una vela, agarró la bolsa de papel marrón que contenía las posesiones de Christie y empezó a subir por la escalera. Christie la siguió.

La habitación del ático era diminuta, más incluso que la cocina, y la niña miró alrededor con interés.

Había una cama estrecha de madera profusamente tallada debajo de la ventana de celosía, y Christie comprobó que desde allí se veía el gran abeto, erguido como un centinela en la distancia.

—¿Me está diciendo que esta será mi habitación mientras esté aquí?

Se sentó sobre la colcha de patchwork con la mirada suspicaz de una niña que escuchase un cuento de hadas.

—Sí. ¿Te gusta?

Christie asintió.

—Bien —la cabrera suspiró aliviada—. Es especial, ¿verdad?

Christie levantó la mirada hacia las inclinadas vigas del techo, solo unos cuantos centímetros por encima de la cabeza de la cabrera. Entre las sacudidas de los cedros se vislumbraban los diminutos destellos del cielo del atardecer.

Christie levantó el dedo índice.

—¿La lluvia se cuela por aquí?

—No. Ahora, desvístete y lávate.

Sobre una cómoda de madera tallada con cajones que se encontraba cerca de los pies de la cama había una jarra grande de agua y una jofaina. Grandes rosas de jardín, rosas y rojas, decoraban con profusión la porcelana blanca. La niña alargó la mano para acariciarlas.

La cabrera puso la vela sobre la cómoda, sacó el camisón de Christie de la bolsa de papel y le dio a la niña una toalla blanca.

Al secarse la cara, Christie olisqueó la toalla.

—Huele bien —dijo. Luego, señalando la jarra y la jofaina, añadió en tono condescendiente—: Son bonitas.

Una brisa, en la que flotaban los cálidos aromas del bosque, sopló suavemente por la ventanita.

—Ahora ponte el camisón y reza tus oraciones. Recuerda, estaré abajo si me necesitas.

Christie la miró sorprendida.

—Yo no rezo.

—¿No? ¿No vas a la iglesia?

—No. A mi madre la educaron en la fe presbiteriana y MacNab, mi padre, era católico, así que mi madre dice que conmigo era mejor dejar las cosas como estaban.

Sus modales eran buenos, pero irritantes. Eran modales de adulto.

—De acuerdo, buenas noches, Christie.

Se inclinó para besarla en la mejilla, pero Christie se apartó.

—Apaga la vela cuando hayas terminado. He dejado cerillas al lado, en la mesita de noche, por si quieres volver a encenderla, pero ten cuidado.

La cabrera bajó con pesadez las escaleras y dejó a la niña de pie en el centro de la habitación.

Ahora que estaba sola, Christie se sintió pequeña y abandonada. Sopló para apagar la vela y se metió sigilosamente en el camastro de mantas perfectamente ajustadas. A la luz de la luna, podía ver los pequeños y extraños duendecillos tallados en el cabezal, que reían y se escondían detrás de unos helechos. Los tocó con delicadeza y después volvió a hundirse bajo las mantas, de las que tiró hasta que le llegaron al cuello.

Permaneció acostada durante mucho tiempo pensando en su madre. Aunque sabía que su madre no querría que se sintiera triste durante la primera noche de sus vacaciones, su cara, feúcha y pequeña, no tardó en afligirse. Se sorbió las lágrimas al pensar en los suelos del hospital, los mismos que fregaba su madre, en las interminables camas de hospital que hacía cada mañana para que ella pudiera escapar de aquel pequeño apartamento situado en el corazón de la ciudad y en el que siempre hacía un calor asfixiante.

Pero darle vueltas sin cesar a los sacrificios que hacía su madre solo consiguió que Christie se sintiera todavía más triste, así que, hundiendo la cabeza en la almidonada funda de almohada, decidió pensar en lo mucho que odiaba al maldito niño del barco.

Se durmió pronto, y para cuando la luna salió como una gran moneda de oro y brilló sobre su rostro, Christie estaba sonriendo en sueños.

Cuando se despertó, hacía horas que el sol había salido y el abeto, ahora de un verde brillante, permanecía inmóvil en el calor de la mañana.

Los sonidos del día llegaron como una tromba hasta su pequeña ventana, instándola a levantarse. Los patos parpaban, los pollos piaban, Tom maullaba, Trixie resollaba, y desde el establo la vaca Gudrun mugía de mal humor.

Un delicioso amanecer en la granja, con todos los animales dando la bienvenida a aquella niña criada en la ciudad.

Pese a todo, a la señorita MacNab no le impresionaba la rústica atmósfera del lugar. Así que mientras bajaba a la cocina en su rostro apareció su habitual y melindrosa mirada de desaprobación.

La cabrera estaba cocinando algo en la estufa.

—Buenos días Christie. ¿Has dormido bien? —Se volvió y, señalando la mesa con el tenedor que estaba usando para cocinar, invitó a Christie a sentarse.

—Hay mucho ruido para ser tan pronto —replicó su huésped cortésmente.

La cabrera colocó un cuenco delante de Christie. Estaba lleno de moras salvajes recién cogidas, centelleantes como granates, cubiertas hasta la mitad con nata cuajada.

Christie comió del plato con desgana.

Cuando la cabrera colocó una fuente humeante sobre la mesa, Christie levantó la vista.

—¿Qué es esto?

—El desayuno.

Con gesto regio, Christie rechazó el plato de doradas patatas fritas, jamón rosado, maravillosamente tostado por los bordes, y tomates escarlata, cortados en rodajas gruesas.

—Para desayunar solo tomo cereales y té.

Señaló el pan blanco hecho en casa, untado ya con su mantequilla, y un bote de mermelada de frambuesa, que se encontraba detrás de la fuente.

—Yo de eso no como. Ya le he dicho que tomaré cereales y una taza de té.

La cabrera se sentó en su mecedora y miró a Christie atónita.

—No me extraña que parezcas una pata de pollo.

Mientras se mecía adelante y atrás, sacó su labor de punto de una bolsa.

—Escucha —dijo finalmente—, tu madre me ha pagado por tu alojamiento. Ya sabes cuánto trabaja tu madre y que quiere que comas bien.

—Tomaré cereales y té, si no le importa —repitió Christie y, mirando al techo, añadió—: Cuando tenía un año, mi madre me llevó al mejor pediatra que había. Solo pesaba dos kilos y medio más que cuando nací.

—Bueno, si lo único que te dio de comer fueron cereales y té, no me extraña.

Christie le lanzó una mirada furibunda.

—Era un bebé muy delicado. El pediatra le dijo a mi madre que en su opinión lo único que me mantenía con vida era el amor, y nada más que el amor.

La cabrera se sorbió la nariz ruidosamente y contó las puntadas.

—Christie —dijo cuando llegó a sesenta y dos—, ¿qué es lo que más deseas en el mundo?

—Tener el pelo rizado —dijo Christie sin dudarlo—, pero mi madre no me deja hacerme la permanente hasta que cumpla los dieciocho. Dice que en las niñas queda vulgar.

—¿El pelo rizado?

—No —Christie suspiró con paciencia—. La permanente.

La cabrera se sirvió una taza de café.

—Bueno —dijo tras una pausa—, hagamos un trato. Yo te rizaré el pelo todas las noches si tú te comes un buen desayuno todas las mañanas.

Christie lo pensó detenidamente.

—No, gracias.

—¿Por qué no?

—Porque —y se arregló el ralo pelo—, porque lo que yo quiero es una permanente.

La cabrera volvió a su labor de punto.

—Anda, intenta comer, aunque solo sea un poco.

La niña agarró un simbólico pedazo de tomate, una rodajita de patata y un trocito de jamón; después apartó el plato.

—Tomaré cereales y té, ya se lo he dicho —repitió con la persistencia de un recaudador de impuestos—. Cereales y té. Eso es lo único que tomaré para desayunar.

Junto a la puerta había un gran perro de apariencia humilde, al que se le hacía la boca agua, de ojillos tristes y brillantes, que meneaba la cola esperanzado.

—Pues para cuando llegue septiembre vas a estar muerta de hambre —dijo la cabrera—. Bueno, dáselo a Shep. Él se lo comerá.

El perro, dubitativo, puso una pata en el recibidor para comprobar si era bienvenido.

—¿Muerde? —preguntó Christie.

—¿El viejo Shep? No. —La cabrera le acarició la cabeza llena de canas.

La silenciosa y pequeña Trixie, que había estado echándose la siesta en el sofá, de repente echó a volar como una abeja enfadada hacia el viejo perro y lo empujó fuera.

—Oh, mira, Trixie está celosa —dijo la cabrera mientras abrazaba a la perrita—. No lo deja entrar en casa.

Christie agarró el plato, lo puso en el porche y se quedó allí de pie, mirando al viejo perro mientras este engullía su colorido desayuno.

—Hola.

Barnaby Gaunt caminó tranquilamente hasta la puerta. Y una vez allí, se quedó mirando a la cabrera de arriba abajo.

—Vengo de la tienda. El señor y la señora Brooks me han dicho que viniera aquí y jugara con ella. —Señaló a Christie con el pulgar.

—Buenos días —dijo la cabrera—. ¿Cómo me has dicho que te llamas?

—Barnaby, señora. Barnaby Gaunt.

—Pues yo soy la señora Nielsen. Pero puedes llamarme Tita.

Barnaby no le respondió. Se humedeció los labios mientras miraba con envidia al perro, que seguía en el porche, devorando el desayuno de Christie.

—¡Jo! —dijo finalmente—, ¡qué buena pinta!

La cabrera puso unas cuantas galletas en una bolsa de papel y se las dio.

—¿Por qué no os vais los dos por ahí a jugar? Llevaos a Shep para no perderos.

—Yo no quiero jugar con ese —se quejó Christie—. Es malvado. A mi madre no le gustaría que jugase con él. Dice tacos y embustes.

—Pues claro que no lo hace. —La cabrera pasó la mano por el pelo rubio y brillante de Barnaby—. ¿A que no? Hace un día muy bonito, así que ahora mismo os vais los dos a jugar. Tengo mucho trabajo que hacer, la masa ya ha subido y es casi la hora de meter el pan en el horno.

El viejo perro, saciado ya, empezó a trotar alrededor de los críos, y la cabrera vio a la pequeña comitiva desaparecer sendero abajo.

Vaya niña tan extraña esa Christie. Aunque era educada y obediente, tenía unas ideas demasiado rotundas sobre el mundo. Necesitaba jugar con otros niños, niños normales, que armasen alboroto y esas cosas. Como Barnaby.

Los niños bajaron lentamente por el sendero hasta que llegaron a un camino de tierra. La asustadiza Christie no quería alejarse mucho de la casa de la cabrera. El campo le parecía todo igual: en el campo no había referencias. Agarró con la mano el collar del perro para sentirse más segura, mientras Barnaby echaba a andar como si fuera el mismísimo dueño de la Isla.

Llegaron a un gran terreno rodeado de una valla en zigzag hecha de listones de madera de cedro. Se encaramaron al segundo listón y, protegiéndose los ojos del brillante sol de la mañana, miraron en todas direcciones.

Un toro gigantesco, atado con una cuerda, agachó la cabeza y bramó, mientras les lanzaba una mirada aterradora, inyectada en sangre.

Christie se bajó rápidamente de la valla, pero el niño se limitó a sacarse una piedra del bolsillo y lanzarla en dirección al toro.

Más allá, un anciano estaba pintando el establo de color azul brillante. Paró de trabajar y levantó el puño enfadado hacia el niño. Barnaby se bajó de la cerca y le sacó la lengua.

Al otro lado del terreno, en la distancia, los niños pudieron divisar a una mujer alta y pelirroja que araba detrás de dos enormes caballos clydesdale.

—Vaya. Aquí todo es gigante —dijo Christie, mirando primero al toro y después a los caballos.

La mujer dejó de arar y saludó con la mano. Los niños le devolvieron el saludo, mientras observaban cómo los caballos tiraban ligeros del arado, como locomotoras enganchadas a un carro de juguete.

—Son bonitos, ¿no crees? —dijo Barnaby. El pelo de los caballos brillaba como caoba pulida y en sus potentes grupas se dibujaban hoyuelos cada vez que levantaban las pesadas pezuñas con espolones.

Siguieron caminando sin rumbo por el camino rural, que flanqueaban los árboles.

Quince minutos después, llena de polvo y quejumbrosa, Christie estaba de vuelta en casa de la cabrera.

—¡Maldito sea! ¡Ese Barnaby Gaunt me ha tirado al suelo! Es un niño malvado.

La cabrera, aliviada al ver que no se trataba de nada grave, le apartó el pelo lacio de la cara.

—¿Cómo empezó? ¿Tú lo empujaste?

—Bueno, sí… —dijo Christie.

—¿Lo empujaste tú primero?

—Sí —dijo Christie.

—¿Por qué?

—¡Porque no quería darme las malditas galletas! ¡Son mías! ¡Yo soy la que ha venido a pasar el verano con usted, no él! No es justo que se quedara con todas las galletas.

La cabrera suspiró.

—Bueno, ya no importa, está bien. Ven conmigo, sacaremos leche del pozo, y te podrás tomar un buen vaso de leche fría con una ramita de canela.

De un pozo cubierto con una piedra, la cabrera subió una lata de leche. La cargaba bajo un brazo, mientras que con el otro abrazaba los delgados hombros de Christie, a la que condujo hacia la casa.

—No tienes hermanos ni hermanas, Christie, y no estás acostumbrada a compartir las cosas. Tendrás que aprender. Y tú y ese muchachito tendréis que aprender a ser amigos. De lo contrario, te sentirás muy sola aquí.

Christie se sentó con tristeza en el sofá de cuero. Empezó a mordisquear un panecillo y le dio un buen trago a la leche. La perrita Trixie le lamió la cara como suplicándole que le diera un bocado.

Era reconfortante estar de vuelta en la acogedora cocina de la cabrera. Observó cómo recogía la mesa y empezaba a trabajar la masa. El olor a levadura y el calor de la leña crujiente de la estufa negra hicieron que a Christie volviera a entrarle sueño. Abrazó a la perrita y le dedicó a la cabrera una lánguida sonrisa.

—Te estás durmiendo. Túmbate, anda, y échate una siesta.

Cuando Christie se despertó, vio que sobre la mesa de la cocina había alineadas unas cuantas hogazas de pan reluciente. En la habitación ya no hacía tanto calor como antes, y la cabrera estaba sentada en su mecedora, desvainando guisantes.

—Ha vuelto tu amiguito Barnaby. No ha querido entrar, pero me ha dicho que lo sentía mucho. Vendrá mañana por la mañana otra vez a jugar contigo.

—¿De verdad tengo que jugar con él?

La cabrera dejó el cuenco con los guisantes y se quedó pensando durante unos minutos antes de responder.

—No es mal chico, Christie. Intenta llevarte bien con él. Podéis divertiros mucho este verano los dos si aprendéis a llevaros bien. ¿Lo intentarás?

Después de una larga pausa, Christie asintió. Era una niña obediente. Casi siempre lo era.

No pasó mucho tiempo antes de que Barnaby Gaunt empezara a cumplir las profecías más funestas del sargento Coulter. Ni siquiera se había puesto el sol en su primer día completo en la Isla, cuando el sargento Coulter ya había recibido en su oficina tres quejas sobre el chico.

El señor Brooks, que estaba ocupado separando el correo, levantó la vista y vio que el sargento Coulter estaba de pie delante del mostrador de la tienda.

—Lo siento, sargento, espero que no lleve mucho tiempo esperando.

—No, acabo de entrar. Por cierto, ¿ha llegado un paquete de Londres para mí?

—Todavía no, Albert.

La calma que reinaba en la única tienda de la Isla se alteró súbitamente a causa de un agudo sonido infantil. Fue como si las vigas temblaran.

—¡No pienso comerme esta condenada papilla!

Suspirando, el señor Brooks sacudió la cabeza y se volvió hacia el sargento Coulter.

—Nos está costando un poco que Barnaby coma, ¿sabe?

Un estruendo de loza rota confirmó esta declaración.

—Sí, eso parece —dijo Albert.

La señora Brooks, con el aspecto de un alma en pena, atravesó las cortinas de cuentas que separaban la tienda de sus dependencias.

—Ay, Dios mío, Sydney —gritó, retorciendo las manos—, tienes que venir aquí a ayudarme. Creo que el niño va a morirse de hambre. Casi no ha probado bocado desde que llegó. Le he preparado la cena preferida de Dickie y ni la ha tocado. Y acaba de estampar el azucarero contra la pared.

Se volvió hacia Albert.

—Es sumamente nervioso. No se hace usted una idea. Es igualito que Dickie.

Hizo una pausa y miró rápidamente al señor Brooks.

—Aunque Dickie nunca lanzó nada, la verdad —añadió con voz dulce y confundida.

No, no era probable, el eternamente llorado Dickie, no. El sargento Coulter se frotó las manos.

—Puede que consiga convencer al muchacho para que coma. En cualquier caso me gustaría hablar con él. Ustedes dos quédense aquí.

Cuando entró en el salón, comprendió la razón por la que Barnaby había lanzado el azucarero contra la pared.