12,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 16,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 16,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: FISCHER E-Books

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

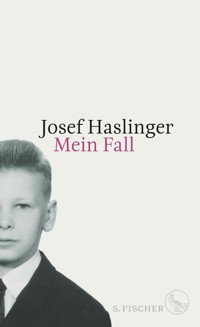

»Nie habe ich von Pater G. erzählt, aus Angst, man könne mir anmerken, dass ich sein Kind geblieben bin.« »Meine Eltern hatten mich der Gemeinschaft der Padres anvertraut, weil mich dort das Beste, das selbst sie mir nicht geben konnten, erwarten würde. Ich habe sie heimlich oft verflucht, weil sie mich nicht darauf vorbereitet hatten, was dieses Beste sei …« Als Zehnjähriger wurde Josef Haslinger Schüler des Sängerknabenkonvikts Stift Zwettl. Er war religiös, sogar davon überzeugt, Priester werden zu wollen, er liebte die Kirche. Seine Liebe wurde von den Padres erwidert. Erst von einem, dann von anderen. Ende Februar 2019 tritt Haslinger vor die Ombudsstelle der Erzdiözese Wien für Opfer von Gewalt und sexuellem Missbrauch in der katholischen Kirche. Dreimal muss er seine Geschichte vor unterschiedlich besetzten Gremien erzählen. Bis der Protokollant ihn schließlich auffordert, die Geschichte doch bitte selbst aufzuschreiben.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 172

Veröffentlichungsjahr: 2020

Ähnliche

Josef Haslinger

Mein Fall

Über dieses Buch

»Nie habe ich von Pater G. erzählt, aus Angst, man könne mir anmerken, dass ich sein Kind geblieben bin.«

»Meine Eltern hatten mich der Gemeinschaft der Padres anvertraut, weil mich dort das Beste, das selbst sie mir nicht geben konnten, erwarten würde. Ich habe sie heimlich oft verflucht, weil sie mich nicht darauf vorbereitet hatten, was dieses Beste sei …« Als Zehnjähriger wurde Josef Haslinger Schüler des Sängerknabenkonvikts Stift Zwettl. Er war religiös, sogar davon überzeugt, Priester werden zu wollen, er liebte die Kirche. Seine Liebe wurde von den Padres erwidert. Erst von einem, dann von anderen.

Ende Februar 2019 tritt Haslinger vor die Ombudsstelle der Erzdiözese Wien für Opfer von Gewalt und sexuellem Missbrauch in der katholischen Kirche. Drei Mal muss er seine Geschichte vor unterschiedlich besetzten Gremien erzählen. Bis der Protokollant ihn schließlich auffordert, die Geschichte doch bitte selbst aufzuschreiben.

Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de

Biografie

Josef Haslinger, 1955 in Zwettl/Niederösterreich geboren, lebt in Wien und Leipzig. Seit 1996 lehrt Haslinger als Professor für literarische Ästhetik am Deutschen Literaturinstitut Leipzig. 1995 erschien sein Roman ›Opernball‹, 2000 ›Das Vaterspiel‹, 2006 ›Zugvögel‹, 2007 ›Phi Phi Island‹. Sein letztes Buch ›Jáchymov‹ erschien im Herbst 2011. Haslinger erhielt zahlreiche Preise, zuletzt den Preis der Stadt Wien, den Ehrenpreis des österreichischen Buchhandels und den Rheingau Literaturpreis. 2010 war er Mainzer Stadtschreiber.

Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de

Impressum

Originalausgabe

Erschienen bei FISCHER E-Books

© 2020 S. Fischer Verlag GmbH, Hedderichstr. 114, D-60596 Frankfurt

Covergestaltung: Andreas Heilmann und Gundula Hissmann, Hamburg

Coverabbildung: privat

Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.

Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.

ISBN 978-3-10-491210-3

Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.

Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.

Hinweise des Verlags

Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.

Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.

Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.

Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.

Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.

Inhalt

1. Kapitel

2. Kapitel

3. Kapitel

4. Kapitel

5. Kapitel

6. Kapitel

7. Kapitel

8. Kapitel

9. Kapitel

10. Kapitel

11. Kapitel

12. Kapitel

13. Kapitel

1

Nachdem ich jahrelang entschlossen gewesen war, es nicht zu tun, wandte ich mich am 25. November 2018 an die Unabhängige Opferschutzanwaltschaft, eine Initiative gegen Missbrauch und Gewalt. Sie war nach dem Bekanntwerden einer Fülle von Missbrauchsfällen in der katholischen Kirche Österreichs vom Wiener Kardinal Schönborn gegründet worden. Es gibt sie schon seit 2010. Ich hatte acht Jahre lang gezögert, vor dieser Institution über die Vorkommnisse in meiner Kindheit auszusagen. Aber nun war ich dazu bereit.

Wer sich auf der Website der Unabhängigen Opferschutzanwaltschaft umsieht, kann leicht in Verwirrung geraten, weil dort noch von einer zweiten Institution, nämlich von der Unabhängigen Opferschutzkommission die Rede ist. Allerdings scheinen beide Institutionen dem gleichen Ziel zu dienen.

Die Unabhängige Opferschutzanwaltschaft und die Unabhängige Opferschutzkommission, so steht da zu lesen, ergreifen und beschließen Maßnahmen und Initiativen – insbesondere auch finanzielle und therapeutische – im Interesse von Betroffenen, die im Kindes- oder Jugendalter Opfer von Missbrauch oder Gewalt durch VertreterInnen und Einrichtungen der katholischen Kirche in Österreich geworden sind. www.opfer-schutz.at

In welchem Verhältnis diese beiden Institutionen zueinander stehen, wird auf der Website folgendermaßen erklärt: Die Unabhängige Opferschutzanwaltschaft wird von Waltraud Klasnic geleitet, die sich bei ihren Aktivitäten auf die Entscheidungen und Empfehlungen der Unabhängigen Opferschutzkommission stützt, deren Vorsitzende sie ist.

Waltraud Klasnic, die ehemalige Landeshauptfrau der Steiermark, steht also einer Kommission vor, die für eine andere Institution, die sie ebenfalls leitet, Entscheidungen trifft und Empfehlungen abgibt. So verwirrend mir das einerseits vorkam, so klar war andererseits, wer hier die eigentliche Zuständigkeit für meinen Fall haben musste, nämlich die von den Medien meist als Klasnic-Kommission bezeichnete Unabhängige Opferschutzkommission, die ja nicht nur aus ihrer Vorsitzenden besteht, sondern, wie es auf der Website weiter heißt, aus angesehenen und fachlich kompetenten Persönlichkeiten vor allem aus den Bereichen Recht, Psychologie, Medizin, Pädagogik und Sozialarbeit.

Und dann werden diese Persönlichkeiten aufgezählt. Die Liste beginnt mit Dr. Brigitte Bierlein, der Präsidentin des Verfassungsgerichtshofes. Ihr Eintrag wurde sieben Monate später mit der zusätzlichen Bemerkung versehen, sie habe ihre Mitgliedschaft in der Kommission für die Zeit ihrer Tätigkeit als Bundeskanzlerin ruhend gestellt.

Außer Brigitte Bierlein waren noch sechs weitere Persönlichkeiten als Mitglieder der Unabhängigen Opferschutzkommission aufgelistet: Univ.-Prof. Dr. Reinhard Haller, ein Psychiater und Neurologe, Hon.-Prof. Dr. Udo Jesionek, der Präsident der größten Opferhilfsorganisation ›Weißer Ring‹, Mag. Ulla Konrad, die langjährige Präsidentin des Berufsverbandes Österreichischer Psychologinnen und Psychologen, Dr. Werner Leixnering, der einstige Leiter der Abteilung für Jugendpsychiatrie der Landes-Nervenklinik in Linz, Mag. Caroline List, die Präsidentin des Landesgerichts für Strafsachen Graz, sowie Dr. Kurt Scholz, der ehemalige Präsident des Wiener Stadtschulrats und danach der Restitutionsbeauftragte der Stadt Wien.

Als ich mich auf der Website der Unabhängigen Opferschutzkommission umsah, war ich womöglich etwas voreilig. Ich las, dass die Kommissionsmitglieder für Gespräche, rechtliche und psychologische Beratung, generelle Empfehlungen und Vorschläge sowie für die Dokumentation zuständig seien, und wähnte mich an der richtigen Stelle. Vor allem die Dokumentation war mir wichtig geworden. Ich wollte, dass mein Fall von einer offiziellen Institution dokumentiert wird.

Aber an welche Persönlichkeit sollte ich mich wenden? Auf der Website waren die Mail-Adressen aller Kommissionsmitglieder angeführt. Ich nahm einfach die erste Adresse, die von Frau Dr. Brigitte Bierlein, der Präsidentin des Verfassungsgerichtshofs. Ich wusste nichts über sie, aber ihr Amt vermittelte den Nimbus von Korrektheit und Überparteilichkeit. Hätte ich in Ruhe weiter recherchiert, hätte ich erfahren können, dass ich letztlich weder vor der Unabhängigen Opferschutzanwaltschaft noch vor der Unabhängigen Opferschutzkommission aussagen sollte, sondern vor der von der Erzdiözese Wien eingerichteten Ombudsstelle für Opfer von Gewalt und sexuellem Missbrauch in der katholischen Kirche. Aber das wusste ich nicht, denn ich hatte nicht die nötige Ruhe, alles durchzulesen, als ich nach Jahren der Weigerung, dies zu tun, am Abend des 25. November 2018 eine Mail an Brigitte Bierlein schrieb und dabei schon im ersten Satz zu erkennen gab, dass mir die Unterscheidung zwischen Opferschutzanwaltschaft und Opferschutzkommission noch nicht geläufig war. Ich schrieb:

Ich wende mich an Sie als Mitglied der Unabhängigen Opferschutzanwaltschaft. Nach langem Zögern habe ich mich nun entschlossen, über den sexuellen Missbrauch, der mir in jungen Jahren als Sängerknabe im Zisterzienserkloster Stift Zwettl widerfahren ist, auszusagen. Ich bitte Sie freundlichst um eine Terminvereinbarung für ein vertrauliches Gespräch.

Sie antwortete mir schon zwanzig Minuten danach:

Zunächst möchte ich mich für Ihr Vertrauen und Ihren Mut zu einer Aussage bedanken.

Grundsätzlich werden die Erstgespräche nicht von den Kommissionsmitgliedern geführt. In Ihrem Fall würde ich aber eine Ausnahme machen, wenn Sie das wünschen.

Bitte allerdings um Verständnis, dass ich wegen unserer Session im Verfassungsgerichtshof, die morgen beginnt und bis 14. Dezember dauert, leider erst einen Termin danach vereinbaren kann.

Mit Ihrem Einverständnis würde ich Herrn Professor Herwig Hösele, der die Sekretariatsarbeit in der Kommission verrichtet, ersuchen, Sie über unsere (diskrete) Vorgangsweise bzw. den nun schon langjährigen Ablauf (die Kommission arbeitet seit 8 Jahren) zu informieren.

Beste Grüße

Brigitte Bierlein

Ich war erfreut über die schnelle Antwort. Zwar wurde ich von Brigitte Bierlein darüber belehrt, dass die Erstgespräche nicht von den Kommissionsmitgliedern geführt würden, aber sie hatte mir gleichzeitig angeboten, für mich eine Ausnahme zu machen. Der von ihr genannte Prof. Herwig Hösele, der mich über die Vorgangsweise informieren sollte, hat nie Kontakt mit mir aufgenommen. Dafür bekam ich von Brigitte Bierlein eine gute halbe Stunde später erneut eine Mail:

Nach Durchsicht unserer Sessionstermine könnte ich Ihnen doch noch diesen Freitag 29.11. zwischen 13.45h und 14.45h oder Samstag 30.11. zwischen 13h und 15h anbieten.

Bevor ich schlafen ging, antwortete ich:

Ich bin überrascht, wie schnell Sie reagiert haben. Leider werde ich ausgerechnet am kommenden Wochenende nicht nach Wien kommen.

Am nächsten Morgen fand ich erneut eine Mail von Brigitte Bierlein vor:

Ginge Freitag 7.12. zwischen 11.30h und 14h? … Wenn ich nicht gleich antworte, gehen Mails in der Vielzahl »unter«, (auch) deshalb rasche Reaktion …

Sie gab mir auch noch ihre Handynummer, was ich nur als besonderen Vertrauensbeweis verstehen konnte. Den neuen Termin konnte ich ihr bestätigen. Jahrzehntelang hatte ich es abgelehnt, bei einer offiziellen Stelle zu dokumentieren, was mir als Kind im Zisterzienserkloster Stift Zwettl widerfahren ist. Ich hätte das Gefühl gehabt, mich zu wichtig zu nehmen und mit diesem Schritt auch noch anderen ihr Leben zu zerstören. Aber an diesem 25. November, einem Sonntag, der in den evangelischen Kirchengemeinden als »Totensonntag« begangen wird, hatte ich den ganzen Tag lang recherchiert, wer von den Tätern, die ich nunmehr zu benennen gedachte, noch lebte und wer schon gestorben war. Ich hatte herausgefunden, dass mittlerweile alle Erziehungsberechtigten, die in meiner Sängerknabenzeit sexuellen Kontakt zu mir gesucht hatten, tot waren. Das hatte es mir erleichtert, meinen in den Tagen davor gereiften Entschluss nun auch wirklich umzusetzen.

Ich schaute mich noch einmal auf der Website der Klasnic-Kommission um und sah meinen Irrtum, was die Zuständigkeit für die »Erstaussage« betrifft, bestätigt. Aber ich hatte Glück gehabt. Unversehens war ich in eine privilegierte Lage geraten. Ich war die Ausnahme. Ich würde mich nicht zur Ombudsstelle für Opfer von Gewalt und sexuellem Missbrauch in der katholischen Kirche der Erzdiözese Wien begeben müssen, meine Aussage würde im Haus der respektabelsten demokratischen Rechtsinstitution von deren Präsidentin zur Kenntnis genommen werden.

In der Nacht vor meiner Aussage, als die Erinnerungen an meine Sängerknabenzeit mich lange wach hielten, kam ich auf die Idee, dass ich Fotos mitbringen sollte. Und so stand ich früh auf, um ein altes Plastiksackerl zu suchen, in dem, wie ich mich zu erinnern meinte, neben Ausgaben der St. Pöltner Kirchenzeitung mit Fotos unserer Konzertreisen, auch Briefe, Ansichtskarten und Bilder aus der Sängerknabenzeit verwahrt sein müssten. Darunter müsste sich wohl auch das Foto von Pater Gottfried finden, das er einem Brief beigelegt hatte. Aber ich fand dieses Sackerl nicht. Als ich meiner Frau erzählte, wonach ich suchte, holte sie aus einem der obersten Fächer des Wäschekastens, das nur mit Hilfe einer Stehleiter erreichbar war, eine Schachtel hervor, in der sich Kindheitsfotos von mir befanden, darunter auch das gesuchte Foto von Pater Gottfried und eines von Pater Bruno. Aber vom Plastiksackerl nach wie vor keine Spur.

Während ich in der Schachtel herumkramte, stieß ich auf ein Bild, das mich im Alter von zwölf Jahren in weißem Hemd, Krawatte und der Festtags-Uniform der Zwettler Sängerknaben, zusammen mit meinen Eltern und dreien meiner Geschwister, zeigt. Wir stehen auf den flachen Stufen eines Kirchenportals. Auf meinem Festtagssakko mit den vier im Quadrat angeordneten goldenen Knöpfen prangt auf der linken Brustseite das Wappen von Stift Zwettl. Meine Eltern mussten wohl ein Konzert besucht haben, in dessen Anschluss es mir gestattet war, eine Weile mit ihnen zu sein. Die zwei jüngsten Brüder sind nicht auf dem Foto. Der eine war damals noch ein Baby und vermutlich bei der Großmutter zu Hause gelassen worden, der andere war noch gar nicht auf der Welt.

Dieses Foto steckte ich ebenfalls in die Innentasche meines Mantels, weil es mich in dem Alter zeigt, über das ich auszusagen gedachte, und weil bei dem Gespräch mit Brigitte Bierlein möglicherweise ja auch meine Herkunft eine Rolle spielen könnte.

Und so fuhr ich am Freitag, dem 7. Dezember, morgens mit der Straßenbahn zur Freyung, wo sich das Gebäude des Verfassungsgerichtshofs befindet. Um diese Jahreszeit standen dort aber auch die Verkaufs- und Ausschankbuden eines beliebten Wiener Weihnachtsmarktes, bei denen, als ich ankam, gerade die letzten Vorhängeschlösser geöffnet und die Absperrbretter zur Seite geschafft wurden. Ich war zu früh dran und schlenderte ziellos und seltsam blind für die angebotenen Waren von einem Stand zum nächsten. Vor dem Palais Ferstel hatten die österreichischen Winzer ihre Verkaufsstände. Dort hatten sich schon die ersten Weintrinker eingefunden. Nur einer der Stände war noch frei von Kunden. Ich kaufte mir ein Achtel Riesling und ging in den angrenzenden, aus groben Brettern zusammengezimmerten Verschlag, weil dort auf dem Stehtisch ein Aschenbecher stand. Während ich eine Zigarette rauchte und in kleinen Schlucken den Riesling trank, vergewisserte ich mich, dass die drei Fotos noch in der Innentasche meines Mantels steckten. Ich schaute sie mir noch einmal an, und da kam mir in den Sinn, ich sollte mich im Gespräch ganz auf die Darstellung der sexuellen Übergriffe und Gewalttaten konzentrieren und die Dokumentation nicht unnötig mit Ausschweifungen über meine Familie anreichern. Und so steckte ich die Fotos der beiden Patres in meine Sakkotasche, ließ das Familienfoto aber im Mantel, den ich im Gebäude des Verfassungsgerichts gewiss ablegen würde. Fünf Minuten vor halb zwölf machte ich mich auf den Weg, mit einem Kaugummi im Mund, den ich beim Imbissstand unmittelbar vor dem Verfassungsgerichtshof in den Abfallkorb spuckte. Bevor ich eintrat, blickte ich kurz hoch. Das Gebäude sah aus, als wollte es einen Renaissance-Palazzo imitieren. Der wiederum die Antike imitierte. Jedenfalls betrat ich das Gebäude durch einen römischen Portikus.

Nach der Anmeldung beim Empfang wurde ich von einer jungen, adrett gekleideten Frau abgeholt. Während wir durch das prächtige, holzgetäfelte Treppenhaus einen Stock nach oben zu den Amtsräumen der Präsidentin gingen, nahm ich mir fest vor, sachlich, ruhig und konzentriert zu sprechen und mir meine Nervosität nicht anmerken zu lassen.

2

Die Unabhängige Opferschutzanwaltschaft existierte seit über acht Jahren, aber ich hatte nie das Bedürfnis gehabt, dort meinen Fall zu Protokoll zu geben. Ich gab, wenn ich von Freunden darauf angesprochen wurde, warum ich nicht aussagen wolle, zynische Antworten: Ach, das ist ewig her. Irgendwer muss einen ja in die Sexualität einführen – bei mir waren es halt Zisterziensermönche.

Der Druck, mich selbst mit solchen Antworten nicht zufriedenzugeben, wuchs. Und dann waren es aber letztlich nicht die vielen psychologisierenden Menschen, die mich umgaben, sondern es war eine Begegnung mit zwei Unbekannten, die meinen Entschluss, vor dieser Kommission nicht auszusagen, innerhalb weniger Tage ins Wanken brachte. Auf dem Weg nach Berlin saß ich in einer der Abflughallen des Wiener Flughafens. Da fielen mir zwei Zisterziensermönche auf, gekleidet in ihren weißen Habit mit schwarzem Skapulier, die im Gespräch auf und ab gingen. Es ergab sich, dass ich am Gate direkt hinter ihnen stand. Ich fragte sie, ob sie vom Kloster Heiligenkreuz kämen. Es war eine naheliegende Vermutung. Die Mönche von Heiligenkreuz sind für die internationale Vermarktung von gregorianischem Choral bekanntgeworden. Warum sollte das im Kulturprogramm von Berlin keinen Platz haben? Und ich hatte mich nicht geirrt. Der eine war noch jung, kaum älter als dreißig, den anderen schätzte ich auf etwa sechzig Jahre. Ich fragte die beiden, ob Pater Gottfried noch lebe.

»Nein«, sagte der Ältere der beiden. »Pater Gottfried ist vor vier Jahren gestorben. Haben Sie ihn gekannt?«

»Er war mein Religionslehrer. In Stift Zwettl.«

»Sie haben ihn gemocht, nehme ich an.«

»Ja, ich habe ihn gemocht.« Nach einem Moment fügte ich hinzu: »Warum fragen Sie das? Sie wissen, dass er damals nicht freiwillig nach Heiligenkreuz gegangen ist.«

Daraufhin wandte sich der Ältere der beiden von mir ab und hatte es eilig, durchs Gate zu kommen. Der Jüngere blieb bei mir stehen. Nach einer kurzen Weile der Unbehaglichkeit sagte er: »Ich war sein Beichtvater. Gottfried tat sich schwer, mit dem Leben abzuschließen.« Ich konnte es nur so deuten, dass er verstand, worauf ich angespielt hatte.

Diese Begegnung löste einen dieser Schübe in mir aus, bei denen ich, wie aus dem Nichts heraus, damit beginne, mich, auch öffentlich, mit meiner Missbrauchsgeschichte zu befassen. Ich hatte das schon dreimal erlebt und immer hatte es mit Pater Gottfried zu tun gehabt. Aber dieses Mal war etwas ganz und gar anders. Ich hatte erfahren, dass Pater Gottfried nicht mehr lebt.

Und so begann ich, eine neue Erzählung zu schreiben, eine, in der Pater Gottfried nicht Pater G. heißt, wie in dem ersten Text, den ich über den sexuellen Missbrauch eines Jungen verfasst habe, sondern so, wie er in Wirklichkeit geheißen hat. Die Geschichte sollte einerseits als Erzählung funktionieren und etwas von dem haben, was ich mir unter Spannung vorstellte, aber sie sollte auch ganz nahe bei meiner Erinnerung an die Begegnungen mit Pater Gottfried sein.

Mit ihm hat alles begonnen, er hat mich in ein Dilemma gebracht, das, wie ich mir eingestehen muss, bis heute anhält. Ich war zehn Jahre alt, als Pater Gottfried Eder sich für meinen kleinen Penis zu interessieren begann und dabei ganz offensichtlich in Erregung geriet. Ein Zustand, den man als Zehnjähriger eigentlich nicht kennt, wenn man nicht das Pech hatte, von seinen Eltern mit deren Sexualität belästigt worden zu sein. Es hat eine Weile gedauert, bis Pater Gottfried sich die intime Annäherung traute. Als er merkte, dass ich es zuließ, suchte er nach Gelegenheiten, die Spielchen zu wiederholen und, wenn möglich, ein wenig auszuweiten.

Ich ging mehrere Etappen mit. Es kam mir nicht in den Sinn, ernsthaft dagegen etwas zu unternehmen. Ich hätte Angst gehabt, die Aufmerksamkeit und Zuwendung von Pater Gottfried zu verlieren. Ich sprach auch mit niemandem darüber. Ich hatte, in meiner damaligen Wahrnehmung, eine Art väterlichen Freund gefunden. Einen Erzieher, der mich nicht schlug und der sich für meine Probleme interessierte. Einen, der mich tröstete, wenn andere mich hänselten oder verdroschen.

Hinzu kam, dass Pater Gottfried in der Zeit, in der er mit mir sexuellen Kontakt aufnahm, auch mein Religionslehrer wurde. Es war damals mein sehnlicher Wunsch, Priester zu werden. Ich hatte das mit meiner Mutter so vereinbart und mich mit diesem kindlichen Gedanken ganz und gar angefreundet.

In meiner Heimatpfarre in Etzen war ich in der Volksschulzeit Ministrant gewesen, und danach, als ich schon Sängerknabe war, teilte mich der neue Pfarrer in den Ferien gerne als Lektor ein. Ich hatte eine enge Bindung an die Pfarre. Wenn wir als Sternsinger tagelang im Schnee durch die Streusiedlungen stapften, wurden wir am Abend, während Pater Gilbert schon das Geld zählte, von der Pfarrersköchin mit einem Gulasch verpflegt.

Pater Gilbert kam mit meiner Mutter überein, dass ich zu Höherem berufen sei, womöglich zum Priesteramt. Ich dachte mir, dass ich vielleicht Missionar werden könnte. Ich bekam damals kaum Taschengeld. Aber manchmal, an Geburtstagen, zum Kirtag, bei der Erstkommunion, machten meine ländlichen Verwandten, durchwegs kleine Bauern, mit Geldgeschenken auf sich aufmerksam. Einen Teil davon legte ich zurück. Einmal im Jahr spendete ich dieses Geld an die Mission St. Gabriel in Mödling. Das tat ich auch noch in der ersten und zweiten Klasse in Stift Zwettl. Ich bekam Dankesbriefe von der Missionsprokur. Zum Beispiel am 2. September 1966:

Lieber Josef!

Ein herzliches VERGELT’S GOTT sprechen wir Dir aus für Deine so wertvolle Missionsspende. Sie wird ganz nach Deiner Meinung verwendet. Möge Dich der gute Gott reichlich belohnen für Deine der Mission geleistete Hilfe, da es uns im Verein mit anderen Gaben ermöglicht wird, das Reich Gottes unter den Heiden immer mehr auszubreiten und zu festigen!

Unsere Missionare an der Front des Reiches Gottes auch fürderhin Deinem und Deiner Freunde Wohlwollen empfehlend, verbleiben wir mit der Zusicherung des Gebetes unserer ganzen Klostergemeinschaft für Dich und Deine Anliegen

mit vielen herzlichen Grüßen

herzlich dankbar Deine

i.V. Pia

Ein halbes Jahr später, am 28. Februar 1967, als die Berührungen meiner Geschlechtsteile durch Pater Gottfried längst im Gange waren, wurde ich in einem Brief aus St. Gabriel erstmals gesiezt:

Sehr geehrter Herr Haslinger!

Von Herzen danken wir Ihnen für Ihre Missionsgabe, die Sie uns dieser Tage zukommen liessen (sic!). Gott, der Vergelter alles Guten, segne Sie hierfür und beschütze Sie hier auf Erden und sei Ihnen nach Ihrem dereinstigen Tod Ihr überreicher Lohn!

Auf alles müssen wir mit unserem Tod verzichten. Nichts können wir in die Ewigkeit mitnehmen. Nur die guten Werke folgen uns und helfen uns, die ewige Glückseligkeit zu erhöhen. Die Missionen zu unterstützen, mitzuhelfen an der Rettung unsterblicher Menschenseelen, ist, wie sich einmal ein Kirchenlehrer ausdrückte, das göttlichste aller guten Werke. Darüber dürfen Sie sich mit Recht freuen. Denn Sie haben hier auf Erden mitgebetet und mitgeopfert für die Ausbreitung des Reiches Gottes.

Mit dem Versprechen, Ihrer und Ihrer Anliegen und Sorgen beim hl. Messopfer stets zu gedenken, grüssen (sic) wir Sie

in der Liebe Christi

Die Unterschrift ist unleserlich. Und ich wäre damals natürlich nicht auf den Gedanken gekommen, dass der Absender womöglich gar nicht auf mein Alter geachtet und einfach den falschen Schimmelbrief abgetippt hat. Ich wurde mit Sie angesprochen. Gewiss das erste Mal in meinem Leben.