17,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Reclam Verlag

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

- Veröffentlichungsjahr: 2022

»Wer Amerika verstehen will, muss dieses Buch lesen.« Barack Obama Frederick Douglass ist eine Ikone des afroamerikanischen Befreiungskampfes – mit seiner 1845 erschienenen Autobiographie, die jetzt in einer neuen Übersetzung vorliegt, wurde er schlagartig berühmt. Darin blickt er auf sein Leben in der Sklaverei zurück. Er erzählt vom Alltag der Ausgebeuteten, den Herrschaftsstrukturen auf den Plantagen und den kleinen Fluchten, die ihm das Leben als Diener einer Familie ermöglichte. Als Junge lernte er heimlich Lesen und erfuhr so immer mehr über Unterdrückung und Ausbeutung der Schwarzen. Schließlich gelang ihm die Flucht – und eine aufsehenerregende Karriere als Aktivist gegen die Sklaverei und als Politiker begann. Seine Schilderungen führen auf die Tabakplantagen Marylands und in die Häfen Baltimores. Dabei beschreibt Douglass die Brutalität der Aufseher, die Lebensumstände der Sklaven, ihre Solidarität untereinander – und nicht zuletzt seinen mühseligen Weg in die Freiheit. Ganz nebenbei entsteht das Porträt einer starken Persönlichkeit, die sich schon in jungen Jahren für Freiheit und Gerechtigkeit einsetzt – mit einer unverwechselbaren Stimme.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 224

Ähnliche

Frederick Douglass

Mein Leben als amerikanischer Sklave

Reclam

2022 Philipp Reclam jun. Verlag GmbH, Siemensstraße 32, 71254 Ditzingen

Covergestaltung:Philipp Reclam jun. Verlag GmbH

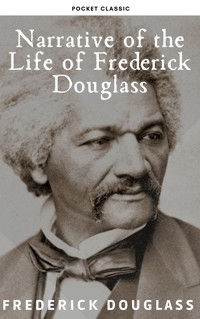

Coverabbildung: Frederick Douglass. Mit freundlicher Genehmigung der Onondaga Historical Association

Gesamtherstellung: Philipp Reclam jun. Verlag GmbH, Siemensstraße 32, 71254 Ditzingen

Made in Germany 2022

RECLAM ist eine eingetragene Marke der Philipp Reclam jun. GmbH & Co. KG, Stuttgart

ISBN978-3-15-961975-0

ISBN der Buchausgabe 978-3-15-011372-1

www.reclam.de

Inhalt

Mein Leben als amerikanischer Sklave

Erstes Kapitel

Zweites Kapitel

Drittes Kapitel

Viertes Kapitel

Fünftes Kapitel

Sechstes Kapitel

Siebentes Kapitel

Achtes Kapitel

Neuntes Kapitel

Zehntes Kapitel

Elftes Kapitel

Epilog

Anhang

Vorwort von William Lloyd Garrison

Brief von Wendell Phillips, Esq.

Zu dieser Ausgabe

Nachwort

Frederick DouglassMein Leben als amerikanischer Sklave

Erstes Kapitel1

Ich bin in Tuckahoe nahe Hillsborough in Maryland geboren, etwa zwölf Meilen von Easton in Talbot County entfernt. Von meinem genauen Alter habe ich keine Kenntnis, da ich nie einen zuverlässigen Eintrag darüber zu Gesicht bekommen habe.2 Die weitaus meisten Sklaven wissen über ihr Alter so wenig wie Pferde über das ihre, und die meisten Herren, die ich kenne, haben den Wunsch, ihre Sklaven in dieser Unwissenheit zu halten. Ich kann mich nicht daran erinnern, jemals einem Sklaven begegnet zu sein, der den Tag seiner Geburt zu nennen vermochte. Selten können sie ihn näher bestimmen als mit einem Verweis auf Pflanz-, Ernte- oder Kirschenzeit, Frühjahr oder Herbst. Schon in der Kindheit war der Mangel an Informationen über mein Geburtsdatum eine Quelle des Unglücks für mich. Die weißen Kinder konnten ihr Alter angeben. Ich verstand nicht, weshalb mir dieses Privileg vorenthalten wurde. Bei meinem Herrn durfte ich mich nicht danach erkundigen. Alle Nachforschungen dieser Art vonseiten eines Sklaven hielt er für ungehörig und unverschämt, er nahm sie als Beweis für einen unruhigen Geist. Nach meiner besten Schätzung bin ich heute siebenundzwanzig oder achtundzwanzig Jahre alt. Darauf komme ich, weil ich irgendwann im Jahre 1835 meinen Herrn sagen hörte, ich sei um die siebzehn.

Meine Mutter hieß Harriet Bailey. Sie war die Tochter von Isaac und Betsey Bailey, beides Farbige, und sie waren recht dunkelhäutig. Meine Mutter hatte eine noch dunklere Hautfarbe als meine Großmutter oder mein Großvater.3

Mein Vater war ein Weißer. Von allen, die ich je über meine Herkunft sprechen hörte, wurde er als Weißer beschrieben. Hinter vorgehaltener Hand wurde sogar darüber getuschelt, dass mein Herr mein Vater sei; aber ich weiß nicht, ob diese Aussage zutrifft; die Mittel, es zu erfahren, wurden mir verwehrt. Meine Mutter und ich wurden getrennt, als ich noch ein Säugling war – noch bevor ich wusste, dass sie meine Mutter war. In dem Teil von Maryland, aus dem ich weggelaufen bin, ist es ein üblicher Brauch, die Kinder bereits in sehr frühem Alter von ihren Müttern zu trennen. Häufig wird dem Kind, noch bevor es den zwölften Monat erreicht hat, die Mutter weggenommen und auf einer Farm in beträchtlicher Entfernung verdingt, und das Kind wird der Obhut einer alten Frau anvertraut, die zu betagt ist für die Feldarbeit. Zu welchem Zweck diese Trennung vorgenommen wird, weiß ich nicht, es sei denn, um das Kind daran zu hindern, Zuneigung zu seiner Mutter zu entwickeln, sowie die natürliche Zuneigung der Mutter zu ihrem Kind zu schwächen und zu zerstören. Denn das ist die unvermeidliche Folge.

Meiner Mutter bin ich, seit ich mich erinnern kann, nicht mehr als vier- oder fünfmal in meinem Leben begegnet; und jedes Mal war die Begegnung von sehr kurzer Dauer und erfolgte bei Nacht. Sie war bei einem Mr Stewart verdingt, der etwa zwölf Meilen von meinem Zuhause entfernt wohnte. Um mich zu sehen, machte sie sich, nachdem sie ihr Tagwerk verrichtet hatte, nachts auf den Weg und legte die ganze Strecke zu Fuß zurück. Sie war Feldarbeiterin, und wer bei Sonnenaufgang nicht wieder auf dem Feld ist, wird mit Auspeitschen bestraft, es sei denn, ein Sklave oder eine Sklavin hat eine anderslautende Sondererlaubnis seines oder ihres Herrn – eine Erlaubnis, die sie nur selten bekommen und die demjenigen, der sie erteilt, den stolzen Namen eines gütigen Herrn einbringt. Ich kann mich nicht daran erinnern, meine Mutter jemals bei Tageslicht gesehen zu haben. Sie war nur nachts bei mir. Dann legte sie sich zu mir und geleitete mich in den Schlaf, aber noch bevor ich erwachte, war sie längst wieder fort. Es fand sehr wenig Kommunikation zwischen uns statt. Schon bald nahm uns der Tod das wenige, was wir haben durften, als sie noch lebte, und machte ihrem Elend und Leid ein Ende. Sie starb, als ich etwa sieben Jahre alt war, auf einer der Farmen meines Herrn, in der Nähe von Lee’s Mill. Ich durfte nicht bei ihr sein: weder als sie erkrankte noch als sie starb, und auch nicht, als sie beerdigt wurde. Sie war lange tot, bevor ich irgendetwas davon mitbekam. Da ich ihre wohltuende Gegenwart, ihre zärtliche und wachsame Fürsorge nie in nennenswertem Umfang genossen hatte, empfing ich die Kunde von ihrem Tod mit nahezu denselben Gefühlen, die ich beim Tod einer Fremden empfunden hätte.

So plötzlich abberufen, ließ sie mich ohne die geringste Ahnung zurück, wer mein Vater war. Jenes Getuschel, dass mein Herr mein Vater sei, mag wahr sein oder nicht; doch ob wahr oder falsch, für meine Zwecke ist es von geringer Bedeutung, solange die Tatsache, dass Sklavenhalter verfügen können, und das Gesetz sie darin bestätigt, dass die Kinder von Sklavinnen in jedem Fall in die Stellung ihrer Mütter nachrücken müssen, in all ihrer himmelschreienden Schändlichkeit bestehen bleibt; und dies geschieht nur zu offensichtlich, um ihre eigenen Begierden zu stillen und die Befriedigung ihrer bösen Begierden ebenso einträglich wie vergnüglich zu gestalten; denn durch dieses ausgeklügelte Arrangement unterhält der Sklavenhalter in nicht wenigen Fällen seinen Sklaven gegenüber die doppelte Beziehung von Master und Vater.

Ich weiß von solchen Fällen; und es ist bemerkenswert, dass solche Sklaven stets größere Unbill erleiden und mehr zu ertragen haben als andere. Zunächst einmal sind sie ihrer Herrin ein ständiges Ärgernis. Diese ist stets geneigt, an ihnen herumzukritteln; selten können sie es ihr recht machen; nie ist sie zufriedener, als wenn sie sie unter der Peitsche sieht, zumal wenn sie ihren Mann verdächtigt, seinen Mulattenkindern Vergünstigungen zu erweisen, die er seinen schwarzen Sklaven vorenthält. Aus Rücksicht auf die Gefühle seiner weißen Frau ist der Master oft gezwungen, diese Sorte Sklaven zu verkaufen; und so grausam es erscheinen mag, dass ein Mann seine eigenen Kinder an Menschenfleischhändler verkauft, ist es doch häufig ein Gebot der Menschlichkeit, dass er es tut. Denn tut er es nicht, so muss er sie nicht nur selbst auspeitschen, sondern dabeistehen und zuschauen, wie sein weißer Sohn den eigenen Bruder, dessen Hautfarbe nur um wenige Nuancen dunkler ist als seine eigene, fesselt und dessen nackten Rücken mit der blutigen Peitsche bearbeitet; und wenn er ein Wort der Missbilligung lispelt, wird es auf seine väterliche Voreingenommenheit zurückgeführt und verschlimmert die Sache nur noch, sowohl für ihn selbst als auch für den Sklaven, den er doch schützen und verteidigen wollte.

Jedes Jahr bringt eine Vielzahl von Sklaven dieser Kategorie hervor. Zweifellos geschah es im Wissen um diese Tatsache, dass ein großer Staatsmann des Südens den Untergang der Sklaverei aufgrund des unvermeidlichen Bevölkerungsgesetzes vorhersagte. Ob diese Prophezeiung jemals in Erfüllung geht oder nicht, es liegt auf der Hand, dass im Süden eine ganz anders aussehende Gruppe von Menschen heranwächst und in Sklaverei gehalten wird als die, die ursprünglich aus Afrika in dieses Land verbracht wurde; und wenn ihre Zunahme auch sonst nichts Gutes bewirkt, so wird sie doch die Kraft des Arguments beseitigen, dass Gott den Ham verflucht habe4 und die amerikanische Sklaverei daher berechtigt sei. Wenn laut der Heiligen Schrift nur die direkten Nachkommen Hams versklavt werden sollen, so ist gewiss, dass die Sklaverei des Südens in Bälde der Heiligen Schrift zuwiderlaufen muss; denn alljährlich werden Tausende in die Welt gesetzt, die wie ich ihre Existenz weißen Vätern verdanken, und meist sind ihre Väter ihre eigenen Herren.

Ich habe zwei Herren gehabt. Der Name meines ersten Herrn war Anthony.5 An seinen Vornamen kann ich mich nicht erinnern. Er wurde allgemein »Captain Anthony« genannt – ein Titel, den er, wie ich vermute, erworben hatte, als er in der Chesapeake Bay segelte. Als reicher Sklavenhalter galt er nicht. Er besaß zwei oder drei Farmen und etwa dreißig Sklaven. Seine Farmen und seine Sklaven wurden von einem Aufseher verwaltet. Der Aufseher hieß Plummer. Mr Plummer war ein elender Säufer, ein gotteslästerlicher Flucher und ein brutales Scheusal. Er lief immerzu mit einer Peitsche aus roher Kuhhaut und einem schweren Knüppel bewaffnet umher. Ich habe erlebt, wie er den Frauen die Köpfe so schrecklich zerschnitt und zerschlitzte, dass sogar Master über seine Grausamkeit in Wut geriet und drohte, ihn auszupeitschen, wenn er sich nicht in Acht nähme. Master war deswegen jedoch kein humaner Sklavenhalter. Es bedurfte schon außergewöhnlicher Unmenschlichkeit seitens eines Aufsehers, damit ihn irgendetwas rührte. Er war ein grausamer Mann, abgebrüht durch ein langes Leben der Sklavenhaltung. Manchmal schien es ihm großes Vergnügen zu bereiten, einen Sklaven auszupeitschen. Oft wurde ich bei Tagesanbruch von den herzzerreißenden Schreien einer meiner Tanten geweckt, die er an einen Querbalken band und der er den nackten Rücken peitschte, bis sie buchstäblich mit Blut bedeckt war. Keine Worte, keine Tränen, keine Gebete seines blutüberströmten Opfers schienen sein steinernes Herz von seinem blutrünstigen Vorhaben abbringen zu können. Je lauter sie schrie, desto härter peitschte er sie; und wo das Blut am schnellsten floss, dort peitschte er sie am längsten. Er peitschte sie, um sie zum Schreien zu bringen, und er peitschte sie, um sie zum Schweigen zu bringen; und erst wenn er von Müdigkeit überwältigt war, hörte er auf, seine blutverklumpte Peitsche zu schwingen. Ich erinnere mich, wie ich zum ersten Mal dieser grausigen Darbietung beiwohnte. Ich war noch ein Kind, kann mich aber gut daran erinnen. Solange ich mich noch an irgendetwas erinnern kann, werde ich es nicht vergessen. Es war die erste in einer langen Reihe derartiger Gräueltaten, deren Zeuge und Teilnehmer zu werden ich verdammt war. Sie traf mich mit furchtbarer Wucht. Sie war das blutbefleckte Tor, der Eingang zur Hölle der Sklaverei, den zu durchschreiten ich mich anschickte. Es war ein schreckliches Schauspiel. Ich wünschte, ich könnte die Gefühle zu Papier bringen, mit denen ich es verfolgte.

Diese Begebenheit ereignete sich, kurz nachdem ich zu meinem ersten Herrn gezogen war, und zwar unter den folgenden Umständen. Tante Hester ging eines Abends aus – wohin oder wozu, weiß ich nicht –, und war zufällig abwesend, als mein Herr ihre Anwesenheit wünschte. Er hatte ihr befohlen, abends nicht auszugehen, und sie gewarnt, sich niemals in Gesellschaft eines jungen Mannes erwischen zu lassen, der Colonel Lloyd gehörte und der ein Auge auf sie geworfen hatte. Der Name des jungen Mannes war Ned Roberts, allgemein »Lloyds Ned« genannt. Weshalb Master so besorgt um sie war, sei getrost der Spekulation überlassen. Sie war eine Frau von edlem Wuchs und anmutigen Proportionen, deren äußere Erscheinung von nur wenigen farbigen oder weißen Frauen in unserer Nachbarschaft erreicht oder gar übertroffen wurde.

Nicht nur hatte Tante Hester seine Befehle missachtet, was das Ausgehen betraf, vielmehr war sie noch dazu in Gesellschaft von Lloyds Ned angetroffen worden; welcher Umstand, wie ich seinen Worten entnehmen konnte, während er sie auspeitschte, ihr Hauptvergehen war. Wäre er ein Mann von reiner Sittlichkeit gewesen, hätte man denken können, er sei daran interessiert gewesen, die Unschuld meiner Tante zu schützen; doch wer ihn kannte, wird ihn solcher Tugend nicht verdächtigen. Bevor er anhob, Tante Hester auszupeitschen, nahm er sie mit in die Küche und entkleidete sie vom Hals bis zur Taille, so dass ihr Nacken, ihre Schultern und ihr Rücken vollkommen nackt waren. Dann befahl er ihr, die Hände über Kreuz zu legen, wobei er sie eine »v------te S------e« nannte. Als sie die Hände über Kreuz gelegt hatte, fesselte er diese mit einem starken Seil und führte meine Tante zu einem Schemel unter einem großen Haken, der eigens zu diesem Zweck am Querbalken angebracht worden war. Er ließ sie auf den Schemel steigen und band ihre Hände an den Haken. Da stand sie nun bereit für sein höllisches Vorhaben. Ihre Arme waren so weit wie möglich nach oben gestreckt, so dass sie auf den Zehenspitzen stand. Dann sagte er zu ihr: »Jetzt, du v-------e S------e, will ich dir lernen, meine Befehle zu missachten!«, und nachdem er die Ärmel hochgekrempelt hatte, fing er an, meine Tante mit der schweren Peitsche zu traktieren, und bald tropfte (unter herzzerreißenden Schreien von ihr und grässlichen Flüchen von ihm) das warme rote Blut auf den Boden. Ich war so entsetzt über den Anblick und so von Grauen gepackt, dass ich mich in einem Schrank verkroch, aus dem ich mich erst wieder herauswagte, als der blutige Vorgang längst abgeschlossen war. Ich rechnete damit, als Nächster an die Reihe zu kommen. Das alles war neu für mich. Dergleichen hatte ich noch nie erlebt. Ich hatte immer bei meiner Großmutter am Rande der Plantage gelebt, wo sie damit betraut war, die Kinder der jüngeren Frauen aufzuziehen. Insofern hatte ich die blutigen Szenen, die sich auf der Plantage oft abspielten, bis dahin nicht mitbekommen.

Zweites Kapitel

Die Familie meines Herrn bestand aus zwei Söhnen, Andrew und Richard, einer Tochter, Lucretia, und deren Mann, Captain Thomas Auld.6 Sie lebten gemeinsam in einem Haus auf der Hauptplantage von Colonel Edward Lloyd.7 Mein Herr war Colonel Lloyds Angestellter und Oberaufseher. Er war so etwas wie der Aufseher der Aufseher. Zwei Jahre meiner Kindheit verbrachte ich in der Familie meines ersten Herrn auf dieser Plantage. Hier wurde ich Zeuge des blutigen Vorgangs, den ich im ersten Kapitel geschildert habe; und da ich meine ersten Eindrücke der Sklaverei auf dieser Plantage erhielt, will ich sie und die Sklaverei, wie sie dort existierte, näher beschreiben. Die Plantage liegt etwa zwölf Meilen nördlich von Easton in Talbot County am Ufer des Miles River. Die wichtigsten Erzeugnisse, die dort angebaut wurden, waren Tabak, Mais und Weizen. Sie wurden in großen Mengen angebaut, so dass Colonel Lloyd mit den Erzeugnissen dieser und der anderen Farmen, die ihm gehörten, fast ständig eine große Schaluppe beladen konnte, um sie zum Markt in Baltimore zu schaffen. Die Schaluppe war Sally Lloyd getauft worden, zu Ehren einer der Töchter des Colonels. Der Schwiegersohn meines Herrn, Captain Auld, war Kapitän des Schiffes; ansonsten war es mit den Sklaven des Colonels bemannt. Sie hießen Peter, Isaac, Rich und Jake und standen bei den anderen Sklaven in hohem Ansehen, da sie als die Privilegierten der Plantage galten; denn in den Augen der Sklaven war es keine Kleinigkeit, Baltimore sehen zu dürfen.

Auf seiner Hauptplantage hielt Colonel Lloyd drei- bis vierhundert Sklaven, und auf den benachbarten Farmen, die ihm gehörten, besaß er eine große Anzahl weiterer Sklaven. Die Farmen, die der Hauptplantage am nächsten lagen, hießen Wye Town und New Design. Wye Town stand unter der Aufsicht eines Mannes namens Noah Willis, New Design unter der eines gewissen Mr Townsend. Die Aufseher dieser und aller übrigen Farmen, insgesamt über zwanzig, nahmen Ratschläge und Anweisungen von den Leitern der Hauptplantage entgegen. Diese war der große Geschäftssitz, Sitz der Verwaltung aller zwanzig Farmen. Sämtliche Streitigkeiten unter den Aufsehern wurden hier geschlichtet. Wurde ein Sklave wegen eines schweren Vergehens verurteilt, zeigte er sich widerspenstig oder ließ er die Absicht erkennen, zu entlaufen, wurde er zur Warnung für die übrigen Sklaven unverzüglich hierhergeschafft, schwer gezüchtigt, auf die Schaluppe gesetzt, nach Baltimore gebracht und an Austin Woolfolk8 oder einen anderen Sklavenhändler verkauft.

Hier erhielten die Sklaven all der anderen Farmen auch ihre monatliche Essenszuteilung und ihre jährliche Kleidung. Als monatliche Essenszuteilung bekamen männliche und weibliche Sklaven acht Pfund Schweinefleisch oder das Gegengewicht an Fisch und einen Scheffel Maismehl. Ihre jährliche Kleiderzuteilung bestand aus zwei groben Leinenhemden, einer Leinenhose, einer Jacke, einer Winterhose aus grobem ›Negerstoff‹, einem Paar Strümpfe und einem Paar Schuhe; das Ganze konnte nicht mehr als sieben Dollar gekostet haben. Die Zuteilung für die Sklavenkinder wurde deren Müttern oder den alten Frauen, in deren Obhut sie waren, ausgehändigt. Die Kinder, die nicht auf dem Feld arbeiten konnten, bekamen weder Schuhe noch Strümpfe, weder Jacken noch Hosen; ihre Kleidung bestand aus zwei groben Leinenhemden pro Jahr. Wenn sie ihnen zu klein wurden, liefen sie bis zum Tag der nächsten Zuteilung nackt umher. Halbnackte Kinder beiderlei Geschlechts zwischen sieben und zehn Jahren konnte man zu jeder Jahreszeit sehen.

Betten wurden den Sklaven nicht zur Verfügung gestellt, es sei denn, man betrachtet eine grobe Decke als Bett, und selbst die hatten nur die Männer und die Frauen. Als große Entbehrung wird dies jedoch nicht angesehen. Probleme bereitet ihnen weniger der Mangel an Betten als vielmehr der Mangel an Zeit zum Schlafen; denn wenn ihr Tagwerk auf dem Feld verrichtet ist, müssen die meisten von ihnen waschen, flicken und kochen, und da sie keine oder nur wenige der üblichen Gerätschaften dafür haben, verwenden sie viele ihrer Schlafstunden darauf, sich für die Feldarbeit des kommenden Tages zu rüsten. Wenn das getan ist, lassen sich Alt und Jung, Männer und Frauen, Verheiratete und Ledige nebeneinander auf ein gemeinsames Bett – den kalten, feuchten Fußboden – fallen; jeder deckt sich mit seiner armseligen Decke zu; und hier schlafen sie, bis sie vom Horn des Sklaventreibers aufs Feld gerufen werden. Beim Ertönen des Horns müssen alle aufstehen und sich auf den Weg zum Feld machen. Es gibt kein Verweilen; jeder muss auf seinem Posten sein; und wehe denen, die den morgendlichen Weckruf nicht hören; denn wer nicht hören will, muss fühlen. Weder Alter noch Geschlecht finden Gnade. Bewaffnet mit einem großen Hickorystock und einer schweren Peitsche stand Mr Severe, der Aufseher, an der Tür des Quartiers bereit, um jeden auszupeitschen, der das Pech hatte, nichts gehört zu haben, oder aus irgendeinem anderen Grund davon abgehalten wurde, beim Ertönen des Horns startbereit zum Aufbruch ins Feld zu sein.

Mr Severe9 trug seinen Namen zu Recht: Er war ein grausamer Mann. Ich habe gesehen, wie er eine Frau so auspeitschte, dass das Blut eine halbe Stunde lang aus ihr herauslief; und das inmitten ihrer weinenden Kinder, die um die Verschonung ihrer Mutter flehten. Er schien sich ein Vergnügen daraus zu machen, seine teuflische Unmenschlichkeit unter Beweis zu stellen. Abgesehen von seiner Grausamkeit war er ein gottloser Flucher. Ihn reden zu hören genügte, dass einem gewöhnlichen Menschen das Blut in den Adern gefror und sich ihm die Haare sträubten. Es kam ihm kaum ein Satz über die Lippen, den er nicht mit einem grässlichen Fluch einleitete oder beschloss. Das Feld war der Ort, an dem man Zeuge seiner Grausamkeit und Gotteslästerlichkeit wurde. Seine Gegenwart machte es zu einem Feld des Blutes und der Blasphemie. Von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang fluchte und tobte er auf schrecklichste Weise unter den Sklaven des Feldes, schnitt und schlitzte sie auf. Seine Karriere war kurz. Er starb sehr bald, nachdem ich zu Colonel Lloyd gekommen war; und er starb so, wie er gelebt hatte: indem er mit seinen letzten Seufzern bittere Verwünschungen und schauerliche Flüche ausstieß. Von den Sklaven wurde sein Tod als Folge einer gnädigen Vorsehung gedeutet.

Mr Severes Stelle wurde von einem gewissen Mr Hopkins eingenommen. Dieser war ein ganz anderer Mann. Er war weniger grausam, weniger gotteslästerlich und machte weniger Lärm als Mr Severe. Sein Vorgehen war durch keine außergewöhnliche Zurschaustellung von Grausamkeit gekennzeichnet. Er benutzte die Peitsche, schien aber kein Vergnügen daran zu finden. Von den Sklaven wurde er ein guter Aufseher genannt.

Colonel Lloyds Hauptplantage bot das Erscheinungsbild eines Dorfes. Hier wurden sämtliche Handwerksarbeiten für sämtliche Farmen ausgeführt. Mit Schuhherstellung und -reparaturen, Schmiedekunst, Stellmacherei, Böttcherei, Weberei und Müllerei waren die Sklaven der Hauptplantage betraut. Der ganze Ort hatte ein geschäftsmäßiges Aussehen, ganz im Gegensatz zu den benachbarten Farmen. Auch die Anzahl der Häuser verschaffte dem Anwesen einen Vorteil gegenüber den benachbarten Farmen. Die Sklaven nannten es die »Great House Farm«. Wenige Privilegien wurden von den Sklaven der Außenfarmen höher geschätzt als jenes, für Besorgungen auf der Great House Farm ausgewählt zu werden. Das assoziierten sie mit Größe. Ein Abgeordneter könnte auf seine Wahl für einen Sitz im amerikanischen Kongress nicht stolzer sein als ein Sklave einer der Außenfarmen auf seine Wahl für Besorgungen auf der Great House Farm. Sie werteten sie als Beweis für das große Vertrauen, das ihre Aufseher in sie setzten; und aus diesem Grund sowie aus dem ständigen Wunsch heraus, der Feldarbeit unter der Peitsche des Treibers zu entgehen, hielten sie sie für ein hohes Privileg, für das es sich sorgsam zu leben lohnte. Wem diese Ehre am häufigsten zuteilwurde, den nannte man den klügsten und zuverlässigsten Burschen. Die Konkurrenten um dieses Amt versuchten, ihre Aufseher ebenso eilfertig zufriedenzustellen, wie die Amtsanwärter der politischen Parteien versuchen, dem Volk zu gefallen und es zu täuschen. Bei Colonel Lloyds Sklaven lassen sich die nämlichen Charaktereigenschaften beobachten wie bei den Sklaven der politischen Parteien.

Die Sklaven, die ausgewählt wurden, um die Great House Farm aufzusuchen und die monatliche Zuteilung für sich und ihre Mitsklaven abzuholen, waren eigentümlich enthusiastisch. Mit ihren wilden Liedern, die höchste Freude und tiefste Traurigkeit zugleich offenbarten, brachten sie auf dem Weg dorthin die dichten alten Wälder im Umkreis von Meilen zum Klingen. Während sie dahinzogen, komponierten und sangen sie ohne Rücksicht auf Zeit oder Melodie. Ein jeder Gedanke, der aufkam, kam auch heraus – wenn nicht in Worten, so doch in Tönen, und ebenso häufig in beidem. Manchmal besangen sie die kläglichsten Gefühle in den schwärmerischsten Tönen und die schwärmerischsten Gefühle in den kläglichsten Tönen. Es gelang ihnen, in alle ihre Lieder etwas von der Great House Farm einzuweben. Das taten sie insbesondere, wenn sie ihre Hütten verließen. Dann sangen sie geradezu jubelnd die folgenden Worte:

Sie sangen im Chor, zu Worten, die vielen wie nichtssagendes Gebrabbel vorkommen würden, die für sie selbst jedoch voller Bedeutung waren. Schon manches Mal habe ich gedacht, dass das bloße Hören dieser Lieder mehr dazu beitragen würde, die Menschen vom verabscheuungswürdigen Charakter der Sklaverei zu überzeugen, als es die Lektüre ganzer philosophischer Abhandlungen zu diesem Thema vermöchte.

Als ich noch ein Sklave war, erschloss sich mir die tiefe Bedeutung dieser rohen und scheinbar unzusammenhängenden Lieder nicht. Ich selbst befand mich innerhalb des Zirkels, so dass ich weder sah noch hörte, was jemand außerhalb des Zirkels sehen und hören mochte. Sie erzählten eine Leidensgeschichte, die mein schwaches Begriffsvermögen damals völlig überstieg; es waren laute, langgezogene und tiefe Töne; sie atmeten das Gebet und die Klage von Menschenseelen, die überkochten vor bitterster Qual. Jeder Ton war ein Zeugnis gegen die Sklaverei und ein Gebet zu Gott um Befreiung von den Ketten. Diese wilden Töne zu hören bedrückte mein Gemüt und erfüllte mich mit unaussprechlicher Trauer. Oft war ich in Tränen aufgelöst, wenn ich sie hörte. Die bloße Erinnerung an jene Lieder betrübt mich noch heute; und während ich diese Zeilen schreibe, hat der Ausfluss meiner Empfindungen bereits den Weg über meine Wangen gefunden. Auf jene Lieder führe ich meine erste aufglimmende Vorstellung von der entmenschlichenden Natur der Sklaverei zurück. Diese Vorstellung werde ich niemals abschütteln können. Jene Lieder verfolgen mich noch immer, vertiefen meinen Hass auf die Sklaverei und verstärken mein Mitgefühl für meine gefesselten Brüder. Wer sich von der seelentötenden Wirkung der Sklaverei überzeugen will, möge Colonel Lloyds Plantage aufsuchen, sich am Tag der Zuteilungen in die tiefen Kiefernwälder begeben und in der Stille dort die Klänge analysieren, die in die Kammern seines Herzens dringen – und sollte er sich nicht überzeugen lassen, dann nur deswegen nicht, weil »kein Fleisch in seinem verstockten Herzen ist«.10

Seit ich in den Norden kam, war ich immer wieder sehr erstaunt, Menschen anzutreffen, die den Gesang der Sklaven als Beweis ihrer Zufriedenheit und ihres Glücksempfindens anführen konnten. Es ist unmöglich, sich einen größeren Irrtum vorzustellen. Meist singen Sklaven, wenn sie am unglücklichsten sind. Die Lieder des Sklaven drücken den Kummer seines Herzens aus; und er verschafft sich durch sie nur so viel Linderung, wie sich ein schmerzendes Herz durch Tränen verschafft. Das wenigstens ist meine Erfahrung. Ich habe oft gesungen, um meinen Kummer zu ertränken, aber nur selten, um meine Freude auszudrücken. Solange ich in den Klauen der Sklaverei gefangen war, war es mir gleichermaßen fremd, vor Freude zu weinen und vor Freude zu singen. Der Gesang eines Mannes, den es auf eine einsame Insel verschlagen hat, könnte ebenso gut als Beweis seiner Zufriedenheit und seines Glücksempfindens angesehen werden wie der Gesang eines Sklaven; die Lieder des einen wie des anderen werden von der nämlichen Gefühlswallung ausgelöst.

Drittes Kapitel

Colonel Lloyd unterhielt einen großen und sorgsam kultivierten Garten, der neben dem Chefgärtner (Mr M’Durmond) vier Männern fast ständige Beschäftigung bot. Wahrscheinlich war dieser Garten die größte Attraktion des Ortes. Während der Sommermonate kamen Leute von nah und fern – aus Baltimore, Easton und Annapolis –, um ihn zu besichtigen. Er strotzte von Früchten fast jeder Art, vom robusten Apfel des Nordens bis zur empfindlichen Orange des Südens. Dieser Garten war nicht die geringste Quelle von Ärger auf der Plantage. Für die hungrigen Schwärme kleiner Jungen stellten seine vorzüglichen Früchte eine ziemliche Versuchung dar, aber auch für die älteren Sklaven, die dem Colonel gehörten und von denen nur wenige die Tugend oder Untugend besaßen, ihr zu widerstehen. Im Sommer verging kaum ein Tag, an dem nicht irgendein Sklave wegen Obstdiebstahls ausgepeitscht wurde. Der Colonel musste zu allen möglichen Listen greifen, um seine Sklaven vom Garten fernzuhalten. Die letzte und erfolgreichste bestand darin, den Zaun rundum mit Teer zu bestreichen. Wurde ein Sklave danach mit Teer am Leib oder an der Kleidung ertappt, galt dies als hinreichender Beweis dafür, dass er sich entweder im Garten aufgehalten oder versucht hatte, hineinzugelangen. In beiden Fällen wurde er vom Chefgärtner schwer gezüchtigt. Der Plan ging auf; vor Teer fürchteten sich die Sklaven ebenso wie vor der Peitsche. Sie schienen einzusehen, dass es unmöglich war, Teer zu berühren, ohne sich zu besudeln.

Auch einen prachtvollen Reitstall unterhielt der Colonel. Stallung und Kutschenhaus hatten das Aussehen einiger unserer großen städtischen Mietställe. Seine Pferde waren von feinstem Wuchs und edelstem Blut. Das Kutschenhaus enthielt drei prächtige Kutschen, drei oder vier Gigs, außerdem höchst elegante Dearborns und Barouches.

Diese Einrichtung war der Obhut von zwei Sklaven anvertraut – dem alten Barney und dem jungen Barney, Vater und Sohn. Ihre einzige Arbeit bestand darin, sich um die Stallungen zu kümmern. Aber das war keineswegs eine leichte Arbeit, denn in nichts