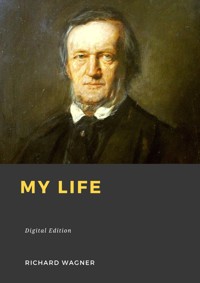

Mein Leben – Band 231e – Teil eins – 1 – in der gelben Buchreihe – bei Jürgen Ruszkowski E-Book

Richard Wagner

9,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: neobooks

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Serie: gelbe Buchreihe

- Sprache: Deutsch

Der von 1813 bis 1883 lebende Oper-Komponist Richard Wagner erzählt in diesem Buch aus seinem interessanten Leben. In Leipzig geboren, studierte er auch dort Musik. Er lebte und arbeitete danach in Würzburg, Magdeburg, Königsberg und Riga. Über eine dramatische Seereise kam er nach London und von dort nach Paris, wo er von 1839, total verarmt und verschuldet in elenden Verhältnissen vegetierte. Die triumphale Uraufführung des "Rienzi" am 20. Oktober 1842 in Dresden legte den Grundstein zu seinem Ruhm. 1843 wird er zum königlich-sächsischen Hofkapellmeister ernannt. 1849 kämpfte er beim Dresdner Maiaufstand auf der Seite der Aufständischen und musste anschließend in die Schweiz flüchten. Bis 1858 wohnte er in Zürich, die nächsten Jahre verbrachte er mit kurzen Aufenthalten an verschiedenen Orten: Venedig, Luzern, Wien, Paris, Biebrich (bei Wiesbaden), Berlin. 1864 errang er die Gunst des bayrischen Königs Ludwig II., der seine Schulden bezahlte und ihn auch weiterhin unterstützte. Da Wagner versuchte, sich in die bayrische Politik einzumischen, wurde er zeitweise aus München verbannt und zog nach Genf, dann nach Tribschen (bei Luzern). 1872 ging er nach Bayreuth und legte den Grundstein für das Festspielhaus, das 1876 eingeweiht wurde. Zur Wiederherstellung seiner Gesundheit zog Wagner 1882 nach Venedig, wo er 1883 starb. – Rezession: Ich bin immer wieder begeistert von der "Gelben Buchreihe". Die Bände reißen einen einfach mit. Inzwischen habe ich ca. 20 Bände erworben und freue mich immer wieder, wenn ein neues Buch erscheint. oder: Sämtliche von Jürgen Ruszkowski aus Hamburg herausgegebene Bücher sind absolute Highlights. Dieser Band macht da keine Ausnahme. Sehr interessante und abwechslungsreiche Themen aus verschiedenen Zeit-Epochen, die mich von der ersten bis zur letzten Seite gefesselt haben! Man kann nur staunen, was der Mann in seinem Ruhestand schon veröffentlicht hat. Alle Achtung!

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 511

Veröffentlichungsjahr: 2023

Ähnliche

Richard Wagner

Mein Leben – Band 231e – Teil eins – 1 – in der gelben Buchreihe – bei Jürgen Ruszkowski

Band 231e – Teil eins – 1 – in der gelben Buchreihe

Dieses ebook wurde erstellt bei

Inhaltsverzeichnis

Titel

Vorwort des Herausgebers

Der Autor Richard Wagner

Richard Wagner: Mein Leben

Vorwort des Autors Richard Wagner

Erster Teil – 1813 – 1842

1827

Studentenleben

1833

Minna Planer

1835

Riga

Franz Liszt

Abenteuerliche Seereise nach London

1842

Die maritime gelbe Buchreihe

Weitere Informationen:

Impressum neobooks

Vorwort des Herausgebers

Vorwort des Herausgebers

Von 1970 bis 1997 leitete ich das größte Seemannesheim in Deutschland am Krayenkamp am Fuß der Hamburger Michaeliskirche.

Dabei lernte ich Tausende Seeleute aus aller Welt kennen.

Im Februar 1992 entschloss ich mich, meine Erlebnisse mit den Seeleuten und deren Berichte aus ihrem Leben in einem Buch zusammenzutragen. Es stieß auf großes Interesse. Mehrfach wurde in Leser-Reaktionen der Wunsch laut, es mögen noch mehr solcher Bände erscheinen. Deshalb folgten dem ersten Band der „Seemannesschicksale“ weitere.

* * *

Diese Texte in Richard Wagners Autobiographie lesen sich teilweise durch ihre sehr langen und verschachtelten Sätze sehr kompliziert, so dass ich mich bei der Bearbeitung sehr konzentrieren musste.

* * *

2023 Jürgen Ruszkowski

Ruhestandes-Arbeitsplatz

Hier entstehen die Bücher und Webseiten des Herausgebers

* * *

Der Autor Richard Wagner

Der Autor Richard Wagner

https://www.projekt-gutenberg.org/autoren/namen/wagner.html

Wilhelm Richard Wagner, * 22. Mai 1813 in Leipzig – † 13. Februar 1883 in Venedig, war ein deutscher Komponist, Dramatiker, Dichter, Schriftsteller, Theaterregisseur und Dirigent. Mit seinen durchkomponierten Musikdramen gilt er als einer der bedeutendsten Komponisten der Romantiköniglichen

* * *

Geboren am 22. Mai 1813 in Leipzig; gestorben am 13. Februar 1883 in Venedig. Wagner war das jüngste von neun Kindern eines Polizeiaktuarius. Fünf Monate nach seiner Geburt starb der Vater; der Schauspieler und Maler Ludwig Geyer nahm sich der Witwe und der Kinder an (starb aber auch bereits 1821). Wagner begann 1831 an der Universität Leipzig ein Musikstudium, 1833 holte der Sänger Albert Wagner den jüngeren Bruder nach Würzburg, dort wurde er Choreinstudierer. Im Sommer 1834 engagierte ihn eine Operntruppe als Dirigenten nach Magdeburg; dort verliebte er sich in die Schauspielerin Minna Planer: er folgte ihr nach Königsberg, wo sie 1836 heirateten, dann nach Riga; vor ihren Gläubigern flüchteten sie über Norwegen und London nach Paris, wo sie von September 1839 bis April 1842 in großer Not lebten. Die triumphale Uraufführung des „Rienzi“ am 20. Oktober 1842 in Dresden legte den Grundstein zu seinem Ruhm. 1843 wird er zum königlich sächsischen Hofkapellmeister ernannt. 1849 kämpfte er beim Dresdner Maiaufstand auf der Seite der Aufständischen und musste anschließend in die Schweiz flüchten. Bis 1858 wohnte er in Zürich, die nächsten Jahre verbrachte er mit kurzen Aufenthalten an verschiedenen Orten: Venedig, Luzern, Wien, Paris, Biebrich (bei Wiesbaden), Berlin. 1864 errang er die Gunst des bayrischen Königs Ludwig II., der seine Schulden bezahlte und ihn auch weiterhin unterstützte. Da Wagner versuchte, sich in die bayrische Politik einzumischen, wurde er zeitweise aus München verbannt und zog nach Genf, dann nach Tribschen (bei Luzern). 1872 ging er nach Bayreuth und legte den Grundstein für das Festspielhaus, das 1876 eingeweiht wurde. Zur Wiederherstellung seiner Gesundheit zog Wagner 1882 nach Venedig, wo er 1883 starb.

* * *

Richard Wagner: Mein Leben

Richard Wagner: Mein Leben

https://www.projekt-gutenberg.org/wagner/meinleb1/meinleb1.html

* * *

1911 im Verlag F. Bruckmann A-G in München erschienen

* * *

Vorwort des Autors Richard Wagner

Vorwort des Autors Richard Wagner

Die in diesem Band enthaltenen Aufzeichnungen sind im Lauf verschiedener Jahre von meiner Freundin und Gattin, welche mein Leben von mir sich erzählt wünschte, nach meinen Diktaten unmittelbar niedergeschrieben worden. Uns beiden entstand der Wunsch, diese Mitteilungen über mein Leben unserer Familie, sowie bewährten treuen Freunden zu erhalten, und wir beschlossen deshalb, um die einzige Handschrift vor dem Untergang zu bewahren, sie auf unsere Kosten in einer sehr geringen Anzahl von Exemplaren durch Buchdruck vervielfältigen zu lassen. Da der Wert der hiermit gesammelten Autobiographie in der schmucklosen Wahrhaftigkeit beruht, welche unter den bezeichneten Umständen meinen Mitteilungen einzig einen Sinn geben konnte, deshalb auch meine Angaben genau mit Namen und Zahlen begleitet sein mussten, so könnte von einer Veröffentlichung derselben, falls bei unseren Nachkommen hierfür noch Teilnahme bestehen dürfte, erst einige Zeit nach meinem Tod die Rede sein; und hierüber gedenke ich testamentarische Bestimmungen für meine Erben zu hinterlassen. Wenn wir dagegen für jetzt schon einzelnen zuverlässigen Freunden den Einblick in diese Aufzeichnungen nicht vorenthalten, so geschieht dies in der Voraussetzung einer reinen Teilnahme für den Gegenstand derselben, welche namentlich auch ihnen es frevelhaft erscheinen lassen würde, irgendwelche weitere Mitteilungen aus ihnen an solche gelangen zu lassen, bei welchen jene Voraussetzung nicht gestaltet sein dürfte.

Richard Wagner

* * *

Erster Teil – 1813 – 1842

Erster Teil – 1813 – 1842

Wagners Geburtshaus in Leipzig

Leipzig Brühl

Am 22. Mai 1813 in Leipzig auf dem Brühl im „rot und weißen Löwen“, zwei Treppen hoch, geboren, wurde ich zwei Tage darauf in der Thomaskirche mit dem Namen Wilhelm Richard getauft.

Thomaskirche Leipzig

Mein Vater Friedrich Wagner, zur Zeit meiner Geburt Polizeiaktuarius in Leipzig, mit der Anwartschaft auf die Stelle des Polizeidirektors daselbst, starb im Oktober des Jahres meiner Geburt infolge großer Anstrengungen, welche ihm die überhäuften polizeilichen Geschäfte während der kriegerischen Unruhen und der Schlacht bei Leipzig zuzogen, durch Ansteckung des damals epidemisch gewordenen Nervenfiebers.

Über die Lebensverhältnis seines Vaters vernahm ich späterhin, dass dieser in dürftiger bürgerlicher Sphäre als Toreinnehmer am Ranstädter Tor, sich dadurch vor seinen Standesgenossen auszeichnete, dass er seinen beiden Söhnen eine gelehrte Erziehung gab, indem er den einen – meinen Vater Friedrich – Jurisprudenz, den anderen, jüngeren – Adolph – Theologie studieren ließ. Mein Oheim gewann später einen nicht unbedeutenden Einfluss auf meine Entwickelung; wir werden ihm in einer entscheidenden Phase meiner Jugendgeschichte wieder begegnen. Über meinen für mich so früh verstorbenen Vater erfuhr ich später, dass er im Allgemeinen sehr für Poesie und Literatur eingenommen, namentlich dem damals von den gebildeten Ständen sehr gepflegten Theater eine fast leidenschaftliche Teilnahme zuwendete. Meine Mutter erzählte mir unter anderem, dass er mit ihr zur ersten Aufführung der „Braut von Messina“ nach Lauchstädt reiste; dort zeigte er ihr auf der Promenade Schiller und Goethe, sie enthusiastisch ob ihrer Unkenntnis dieser großen Männer zurechtweisend.

Johann Wolfgang von Goethe Friedrich Schiller

Er soll selbst nicht frei von galanter Leidenschaftlichkeit für Künstlerinnen des Theaters gewesen sein. Meine Mutter beklagte sich scherzend, dass sie öfters sehr lange mit dem Mittagsessen auf ihn habe warten müssen, während er bei einer damals berühmten Schauspielerin [Madame Hartwig] begeisterte Besuche abstattete; von ihr gescholten, behauptete er durch Aktengeschäfte zurückgehalten worden zu sein, und wies zur Bestätigung auf seine angeblich mit Tinte befleckten Finger, welche bei erzwungener näherer Besichtigung sich als vollkommen sauber auswiesen. Von seiner großen Neigung für das Theater zeugte außerdem die Wahl eines innig vertrauten Hausfreundes, des Schauspielers Ludwig Geyer. Hatte ihn bei der Wahl dieses Freundes gewiss hauptsächlich seine Theaterliebe geleitet, so führte er in ihm seiner Familie zugleich den edelsten Wohltäter zu, indem dieser bescheidene Künstler durch innigen Anteil an dem Los der zahlreichen Nachkommenschaft seines unerwartet schnell verscheidenden Freundes Wagner bewogen, den Rest seines Lebens auf das Angestrengteste der Erhaltung und Erziehung dieser Familie widmete. Schon während der Polizeiaktuar seine Abende im Theater verbrachte, vertrat der treffliche Schauspieler meist seine Stelle im Schoß seiner Familie, und es scheint, dass er oft die mit Recht oder Unrecht über Flatterhaftigkeit ihres Gatten klagende Hausmutter zu beschwichtigen hatte.

Ludwig Heinrich Christian Geyer, * 21. Januar 1779 in Eisleben – † 30. September 1821 in Dresden, war ein deutscher Porträtmaler, Schriftsteller und Schauspieler. Er heiratete die verwitwete Mutter von Richard Wagner.

Wie tief das Bedürfnis des heimatlosen, vom Leben hart geprüften und umhergeworfenen Künstlers war, in einem sympathischen Familienverhältnis sich heimisch zu wissen, bezeugte er dadurch, dass er ein Jahr nach dem Tod seines Freundes dessen Witwe ehelicht, und fortan der sorgsamste Vater der hinterlassenen sieben Kinder ward. Bei diesem schwierigen Unternehmen begünstigte ihn ein unerwartetes Gedeihen seiner äußeren Lage. Als Schauspieler des sogenannten Charakterfaches erhielt er bei dem neu errichteten Dresdener Hoftheater eine vorteilhafte, ehrende und dauernde Anstellung. Das Malertalent, welches ihm einst schon sein Leben zu fristen verholfen hatte, als er durch äußerste Armut genötigt, seine Universitätsstudien unterbrechen musste, wurde in seiner Dresdener Stellung von neuem beachtet. Zwar beklagte er, mehr noch als seine Kritiker, von einer regelmäßigen und schulgerechten Ausbildung desselben abgehalten worden zu sein; dennoch erwarb ihm seine außerordentliche Begabung namentlich für Porträtähnlichkeit so bedeutende Aufträge, dass er unter der doppelten Anstrengung als Maler und Schauspieler leider frühzeitig seine Kräfte erschöpfte. Als er einst in München zu einem Gastspiel am Hoftheater eingeladen war, erhielt er, durch vorteilhafte Empfehlung des sächsischen Hofs eingeführt, vom bayerischen Hof so bedeutende Aufträge für Porträts der allerhöchsten Familie, dass er darum sein Gastspiel zu unterbrechen und gänzlich aufzugeben für gut hielt. Aber auch dichterisches Talent war ihm zu eigen; nach manchen in oft sehr zierlichen Versen verfassten Gelegenheitsstücken schrieb er auch mehrere Lustspiele, von denen eines, der betlehemitische Kindermord, in gereimten Alexanderinern, häufig gegeben ward, gedruckt erschien und von Goethe freundlichst gelobt wurde. Dieser ausgezeichnete Mann, unter dessen Führung in meinem zweiten Lebensjahr meine Familie nach Dresden übersiedelte, und von dem meine Mutter noch eine Tochter [Cäcilie] gewann, übernahm nun mit größester Sorgfalt und Liebe auch meine Erziehung. Er wünschte mich gänzlich als eigenen Sohn zu adoptieren und legte mir daher, als ich in die erste Schule aufgenommen ward, seinen Namen bei, so dass ich meinen Dresdener Jugendgenossen bis in mein vierzehntes Jahr als Richard Geyer bekannt geblieben bin. Erst als meine Familie, längere Jahre nach dem Tod des Stiefvaters, sich wieder nach Leipzig wandte, nahm ich dort am Sitz meiner ursprünglichen Verwandtschaft den Namen Wagner wieder an.

Meine frühesten Jugenderinnerungen haften an diesem Stiefvater, und gleiten von ihm auf das Theater über. Wohl entsinne ich mich, dass mein Vater gern Malertalent sich in mir entwickeln gesehen haben würde; sein Arbeitszimmer mit der Staffelei und den Gemälden darauf ist zwar nicht ohne Eindruck auf mich gewesen; ich entsinne mich, dass ich namentlich ein Porträt des Königs Friedrich August von Sachsen mit kindischem Nachahmungseifer zu kopieren versuchte; sobald es aber von dieser naiven Klexerei zu ernsten Zeichnungsstudien übergehen sollte, hielt ich, vielleicht schon durch die pedantische Manier meines Lehrers (eines langweiligen Vetters) abgeschreckt, nicht aus. Nachdem ich in zartester Kindheit durch eine Entwickelungskrankheit so elend geworden war, dass meine Mutter mir später erzählte, sie habe, da ich unrettbar schien, fast meinen Tod gewünscht; scheine ich zum Überraschen meiner Eltern dann gediehen zu sein. Auch bei dieser Gelegenheit ist mir der großmütige Anteil des vortrefflichen Stiefvaters berichtet worden, welcher, nie verzweifelnd trotz der Sorgen und Beschwerden des starken Familienbestandes, geduldig blieb, und nie die Hoffnung, mich durchgebracht zu sehen, aufgab. – Große Gewalt übte nun auf meine Phantasie die Bekanntschaft mit dem Theater, in welches ich nicht nur als kindischer Zuschauer in der heimlichen Theaterloge mit ihrem Zugang über die Bühne, nicht nur durch den Besuch der Garderobe mit ihren phantastischen Kostümen und charakteristischen Verstellungsapparaten, sondern auch durch eigenes Mitspielen eingeführt wurde. Nachdem mich „die Waise und der Mörder“, „die beiden Galeerensklaven“, und ähnliche Schauerstücke, in welchen ich meinen Vater die Rollen der Bösewichter spielen sah, mit Entsetzen erfüllt hatten, musste ich selbst einige Male mit Komödie spielen. Bei einem Gelegenheitsstück zur Bewillkommnung des aus der Gefangenschaft zurückkehrenden Königs von Sachsen – „der Weinberg an der Elbe“, mit Musik vom Kapellmeister C. M. von Weber, entsinne ich mich, bei einem lebenden Bild als Engel ganz in Trikots eingenäht, mit Flügeln auf dem Rücken, in schwierig eingelernter graziöser Stellung figuriert zu haben.

Carl Maria von Weber, * 18. oder 19. November 1786 in Eutin, Hochstift Lübeck – † 5. Juni 1826 in London, war ein deutscher Komponist, Dirigent und Pianist der Romantiköniglichen

Auch erinnere ich mich bei dieser Gelegenheit eines großen Zuckerbrätzels, von dem mir versichert wurde, dass er mir der König persönlich bestimmt habe.

August von Kotzebue, * 3. Mai 1761 in Weimar – † 23. März 1819 in Mannheim, war ein deutscher Dramatiker, Schriftsteller und Librettist.

Endlich entsinne ich mich, in Kotzebues „Menschenhass und Reue“ selbst eine mit wenigen Worten versehene Kinderrolle dargestellt zu haben, welche mir in der Schule, da ich dort meine Aufgabe nicht gelernt hatte, zum Vorwand übermäßiger Beschäftigung dienen musste, indem ich angab, eine große Rolle in „den Menschen außer der Reihe“ zu memorieren gehabt zu haben.

Wie ernst es dagegen mein Vater mit meiner Erziehung nahm, bewies er, als er nach meinem vollbrachten sechsten Jahr mich zu einem Pfarrer auf das Land, nach Possendorf bei Dresden, brachte, wo ich in Gesellschaft anderer Knaben aus guten Familien eine vortreffliche, nüchterne und gesunde Erziehung erhalten sollte. In die kurze Zeit dieses Aufenthaltes fallen manche erste Erinnerungen von den Eindrücken der Welt: des Abends wurde uns Robinson vom Pfarrer [Wetzel] erzählt und mit vortrefflichen dialogischen Belehrungen begleitet.

Wolfgang Amadeus Mozart

Großen Eindruck machte auf mich die Vorlesung einer Biographie Mozarts, wogegen die Zeitungs- und Kalenderberichte über die Vorfälle des griechischen Befreiungskampfs drastisch aufregend auf mich wirkten. Meine Liebe für Griechenland, die sich späterhin mit Enthusiasmus auf die Mythologie und Geschichte des alten Hellas warf, ging somit von der begeisterten und schmerzlichen Teilnahme an Vorgängen der unmittelbaren Gegenwart aus. Ich entsinne mich, später in dem Kampf der Hellenen gegen die Perser immer die Eindrücke dieses neuesten griechischen Aufstandes gegen die Türken wiedergefunden zu haben.

Eines Tages, nach kaum einjähriger Dauer dieses ländlichen Aufenthaltes, kam ein Bote aus der Stadt an, welcher den Pfarrer benachrichtigte, er möge mich in das elterliche Haus nach Dresden geleiten, weil dort mein Vater im Sterben liege.

Wagners Elternhaus in Dresden

Wir legten den dreistündigen Weg zu Fuß zurück; sehr ermüdet ankommend, begriff ich die tränenreiche Haltung meiner Mutter kaum. Des anderen Tages ward ich an das Bett meines Vaters geführt; die äußerste Schwäche, mit der er zu mir sprach, alle Vorkehrungen einer letzten verzweifelten Behandlung seiner akuten Brustwassersucht erfüllten mich durchaus nur wie Traumgebilde; ich glaube, die bange Verwunderung war in mir so mächtig, dass ich nicht weinen konnte. In einem anstoßenden Nebenzimmer lud mich die Mutter ein, zu zeigen, was ich auf dem Klavier gelernt habe, in der guten Absicht, es dem Vater zur Zerstreuung zu Gehör zu bringen: ich spielte „üb' immer Treu' und Redlichkeit“; der Vater hat da die Mutter gefragt: „sollte er etwa Talent zur Musik haben?“ – Am anderen Morgen trat beim ersten Tagesgrauen die Mutter in die große Kinderschlafstube, kam zu jedem von uns an das Bett und meldete schluchzend des Vaters Tod, jedem von uns wie zum Segen etwas von ihm sagend; zu mir sagte sie: „aus dir hat er etwas machen wollen“. Am Nachmittag kam Pastor Wetzel und holte mich wieder auf das Land ab. Wir gingen wieder zu Fuß und erreichten erst in nächtlicher Dämmerung Possendorf; unterwegs fragte ich ihn viel nach den Sternen, über die er mir die erste verständige Auskunft gab. Acht Tage darauf erschien der Bruder des Verstorbenen, welcher von Eisleben herbeigekommen war, um dem Begräbnis beizuwohnen; er hatte der nun wiederum hilflos gewordenen Familie nach Kräften seine Unterstützung zugesagt und es übernommen, für meine Erziehung fortan zu sorgen. Ich nahm Abschied von meinen Jugendgenossen und von dem liebenswürdigen Pastor, zu dessen eigenem Begräbnis ich nach wenigen Jahren zum ersten Mal wieder nach Possendorf zurückkehrte, welches ich dann nur viel später wieder einmal auf einer Exkursion besuchte, wie ich sie oft als Dresdener Kapellmeister weit in das Land hinein zu Fuß unternahm: es ergriff mich sehr, das alte Pfarrerhaus nicht mehr zu finden, dafür einen reichlicheren modernen Aufbau, der mich so gegen den Ort verstimmte, dass ich späterhin meine Ausflüge nie wieder in diese Gegend richtete.

Mein Oheim brachte mich diesmal im Wagen nach Dresden zurück; ich traf die Mutter und die Schwestern in tiefer Trauerkleidung und entsinne mich, zum ersten Mal mit einer in der Gewohnheit meiner Familie nicht heimischen Zärtlichkeit empfangen und wieder entlassen worden zu sein, als ich nach wenigen Tagen von dem Oheim mit nach Eisleben genommen wurde. Dort war dieser jüngere Bruder meines Stiefvaters als Goldschmied niedergelassen; einer meiner älteren Brüder (Julius), war bereits von ihm in die Lehre aufgenommen; zugleich lebte bei ihm, dem Unverehelichten, noch die alte Großmutter. Man hat dieser, deren baldiges Ende man voraussah, den Tod ihres älteren Sohns verschwiegen; auch ich wurde dazu angehalten, nichts davon zu verraten. Das Dienstmädchen nahm sorgsam den Trauerflor von meinem Kleid und erklärte, ihn für die Großmutter aufbewahren zu wollen, wenn sie, wie für bald zu erwarten, gestorben sein würde. Ich musste nun der Großmutter öfter vom Vater erzählen; die Verheimlichung seines Todes glückte mir ohne Anstrengung, da ich selbst kein deutliches Bewusstsein davon hatte. Sie lebte in einer finsteren Hinterstube, auf einen engen Hof hinaus, und hatte gern frei umherflatternde Rotkehlchen bei sich, für welche stets frisch erhaltene grüne Zweige am Ofen ausgesteckt waren. Es glückte mir selbst, ihr im Sprengel welche einzufangen, als die alten von der Katze getötet worden waren: hierüber freute sie sich sehr und hielt mich sauber und reinlich. Auch ihr vorausgesehener Tod trat bald ein: der aufgesparte Trauerflor wurde nun offen in Eisleben getragen; das Hinterstübchen mit den Rotkehlchen und grünen Büschen hörte hier für mich auf. – Bei einer Seifensiederfamilie, welcher das Haus gehörte, wurde ich bald heimisch und durch meine Erzählungen, welche ich ihr zum Besten gab, beliebt. Ich wurde in eine Privatschule geschickt, welche ein Magister Weiß hielt, der auf mich einen ernsten und würdigen Eindruck hinterlassen hat. Mit Rührung las ich am Ende der fünfziger Jahre in einer musikalischen Zeitung den Bericht über eine in Eisleben stattgefundene Musikaufführung mit Stücken aus dem Tannhäuser, welcher der ehemalige Lehrer des Kinds mit voller Erinnerung an dasselbe beigewohnt hatte.

Die kleine altertümliche Stadt mit dem Wohnhaus Luthers und den mannigfachen Erinnerungen an dessen Aufenthalt, ist mir noch in spätesten Zeiten oft im Traum wiedergekehrt; es blieb mir immer der Wunsch, sie wieder zu besuchen, um die Deutlichkeit meiner Erinnerungen bewährt zu finden: sonderbarerweise bin ich nie dazu gekommen. Wir wohnten am Markt, der mir oft eigentümliche Schauspiele gewährte, wie namentlich die Vorstellungen einer Akrobaten-Gesellschaft, bei welchen auf einem von Turm zu Turm über den Platz gespannten Seile gegangen wurde, was in mir lange Zeit die Leidenschaft für ähnliche Kunststücke erweckte. Ich brachte es wirklich dazu, auf zusammengedrehten Stricken, welche ich im Hof ausspannte, mit der Balanzierstange mich ziemlich geschickt zu bewegen; noch bis jetzt ist mir eine Neigung, meinen akrobatischen Gelüsten Genüge zu tun, verblieben. – Am wichtigsten wurde mir die Blechmusik eines in Eisleben garnisonierenden Husarenregimentes. Ein von ihr häufig gespieltes Stück erweckte damals als Neuigkeit unerhörtes Aufsehen: es war der „Jägerchor“ aus dem Freischütz, welche Oper soeben in Berlin zur Aufführung gekommen war.

Freischütz

Carl Maria von Weber, * 18. oder 19. November 1786 in Eutin, Hochstift Lübeck – † 5. Juni 1826 in London, war ein deutscher Komponist, Dirigent und Pianist der Romantiköniglichen

Onkel und Bruder fragten mich lebhaft nach dem Komponisten, den ich in Dresden als Kapellmeister Weber doch gewiss im Haus der Eltern gesehen haben müsste. Zu gleicher Zeit ward in einer befreundeten Familie von den Töchtern der „Jungfernkranz“ eifrig gespielt und gesungen. Diese beiden Stücke verdrängten nun bei mir meine Vorliebe für den Ypsilanti-Walzer, der mir bis dahin als das wunderbarste Tonstück galt. – Ich entsinne mich, viele Raufereien mit der autochthonen Knabenbevölkerung, welche ich namentlich durch meine viereckige Mütze zu beständiger Verhöhnung reizte, zu bestehen gehabt zu haben. Außerdem tritt noch der Hang zu abenteuerlichen Streifereien durch die felsigen Uferklippen der Unstrut in meine Erinnerung.

Durch die endliche Verheiratung meines Oheims, welcher nun einen neun Hausstand sich einrichtete, trat, wie es scheint, auch eine starke Veränderung in seinen Beziehungen zu meiner Familie ein. Nach Verlauf eines Jahres ward ich von ihm nach Leipzig geleitet, wo ich für einige Tage den Verwandten meines Vaters (Wagner) übergeben wurde. Diese waren mein Onkel Adolph und dessen Schwester, meine Tante Friederike Wagner.

Adolph Wagner, * 14. November 1774 in Leipzig – † 1. August 1835 in Großstädteln, war ein deutscher Literaturhistoriker.

Der sehr interessante Mann, welcher später immer anregender auf mich einwirkte, tritt mit seiner sonderbaren Umgebung von hier an zuerst deutlich in mein Bewusstsein. Er stand mit meiner Tante zugleich in sehr nahe befreundetem Verhältnis zu einer wunderlichen alten Jungfer, Jeannette Thomé, der Mitbesitzerin eines großen Hauses am Markt, in welchem, wenn ich nicht irre, seit den Zeiten Augusts des Starken die sächsische Fürstenfamilie die zwei Hauptstockwerke für ihren jeweiligen Aufenthalt in Leipzig gemietet und eingerichtet hatte. Jeannette Thomé fiel, soviel ich weiß, der eigentliche Besitz des zweiten Stockwerkes zu, in welchem sie für sich nur eine unscheinbare Wohnung nach dem Hof hinaus bewohnte. Da jedoch der König höchstens auf wenige Tage im Jahr von den gemieteten Räumen Gebrauch machte, so hielt sich Jeannette mit den Ihrigen für gewöhnlich in den vermieteten Prachtzimmern auf, und in einem dieser Prunkgemächer war es denn auch, wo mir meine Schlafstelle angewiesen wurde.

Die Einrichtung dieser Räume war noch aus den Zeiten Augusts des Starken; prächtig aus schweren Seidenstoffen mit reichen Rococo-Möbeln, alles bereits vom Alter stark abgenutzt. Wohl gefiel ich mir sehr in diesen großen phantastischen Räumen, von wo aus man auf den so belebten Leipziger Markt blickte, unter dessen Bevölkerung mich namentlich die gassenbreit aufziehenden Studenten, in ihrer altdeutschen burschenschaftlichen Tracht, außerordentlich fesselten.

August der Starke, * 12. Mai 1670 in Dresden – † 1. Februar 1733 in Warschau.

Nur an einem Schmuck dieser Räume hatte ich sehr zu leiden: das waren die verschiedenen Porträts, namentlich der vornehmen Damen im Reifrock mit jugendlichen Gesichtern und weißen (gepuderten) Haaren. Diese kamen mir durchaus als gespenstige Wesen vor, die mir, wenn ich allein im Zimmer war, lebendig zu werden schienen und mich mit höchster Furcht erfüllten. Das einsame Schlafen in einem solchen abgelegenen Gemach, in dem altertümlichen Prachtbett, in der Nähe eines solchen unheimlichen Bilds, war mir entsetzlich; zwar suchte ich vor der Tante, wenn sie mich des Abends mit einem Licht zu Bett brachte, meine Furcht zu verbergen; doch verging nie eine Nacht, ohne dass ich in Angstschweiß gebadet den schrecklichsten Gespenster-Visionen ausgesetzt war.

Den gespenstischen Eindruck dieses Aufenthaltes in das märchenhaft Sonderbare überzutragen, war die Persönlichkeit der drei Hauptbewohner dieses Stockwerkes vorzüglich geeignet: Jeanette Thomé war sehr klein und dick, trug eine blonde Titusperücke und schien sich in dem Bewusstsein früherer Zierlichkeit zu behagen. Ihre treue Freundin und Pflegerin, meine Tante, welche ebenfalls zur alten Jungfer geworden war, zeichnete sich durch Länge und große Magerkeit aus; das Phantastische ihres sonst sehr freundlichen Gesichtes war durch ihr außerordentlich spitzes Kinn vermehrt. Mein Oheim Adolph hatte sein Studierzimmer ein für alle Mal in einem finsteren Gemach des Hofs aufgeschlagen. Dort traf ich ihn zuerst unter einem großen Wust von Büchern, in einer unscheinbaren Hauskleidung, deren Charakteristisches in einer hohen spitzen Filzmütze bestand, wie ich sie in Eisleben bei dem Bajazzo der Seiltänzergesellschaft gesehen hatte. Ein großer Hang zur Selbständigkeit hatte ihn in dieses sonderbare Asyl getrieben. Ursprünglich zur Theologie bestimmt, gab er diese bald gänzlich auf, um sich einzig philologischen Studien zu widmen. Bei größter Abneigung gegen eine Wirksamkeit als Professor und Lehrer mit Anstellung, suchte er sich frühzeitig durch literarische Arbeiten dürftig zu erhalten. Mit geselligen Talenten und namentlich einer schönen Tenorstimme begabt, auch seinerseits mit Interesse für das Theater erfüllt, scheint er in seiner Jugend als nicht ungern gesehener Belletrist in Leipzig einem größeren Bekanntenkreis lieb geworden zu sein. Bei einem Ausflug nach Jena, auf welchem er mit einem Altersgenossen sich selbst zu musikalisch-deklamatorischen „Akademien“ herbeigelassen zu haben scheint, besuchte er auch Schiller; er hatte sich hierzu mit einem Auftrag der Leipziger Theaterdirektion, welche den kürzlich vollendeten „Wallenstein“ akquirieren wollte, versehen.

Mir schilderte er späterhin den hinreißenden Eindruck, den Schiller auf ihn hervorbrachte, dessen schlanke hohe Gestalt, und unwiderstehlich einnehmendes blaues Auge.

Friedrich Schiller, * 10. November 1759 in Marbach am Neckar – † 9. Mai 1805 in Weimar, war ein Arzt, Dichter, Philosoph und Historiker. Er gilt als einer der bedeutendsten deutschen Dramatiker, Lyriker und Essayisten.

Wallensteins Lager

Nur beklagte er sich, infolge eines gutgemeinten Streiches, den ihm sein Freund gespielt, in große und beschämende Verlegenheit gebracht worden zu sein. Dieser hatte nämlich ein Heft Gedichte Adolph Wagners zuvor an Schiller zu bringen gewusst; der betroffene junge Poet musste nun von Schiller freundliche Lobsprüche hinnehmen, von denen er innigst überzeugt war, dass er sie nur der humanen Großmut Schillers zu verdanken hatte. – Später wandte er sich immer mehr nur noch philologischen Studien zu. Als eine der bekanntesten Arbeiten auf diesem Feld ist seine Herausgabe des Parnasso Italiano zu erwähnen, welche er Goethe mit einem italienischen Gedicht widmete, von welchem mir zwar durch Sachkenner versichert worden ist, dass es in einem ungebräuchlichen und schwülstigen Italienisch verfasst sei, das ihm aber dennoch von Goethe einen anerkennungsvollen schönen Brief und einen silbernen Becher aus des Dichters gebrauchtem Hausgerät erwarb. – Der Eindruck, den seine Erscheinung in der bezeichneten Umgebung in meinem achten Jahr auf mich machte, war durchaus rätselhafter, befremdender Art. –

Zunächst wurde ich nach wenigen Tagen wieder diesen Einflüssen entzogen, um zu meiner Familie nach Dresden gebracht zu werden. Dort hatte sich während dem, unter der Leitung der nun alleinstehenden Mutter, meine Familie nach Kräften einzurichten gesucht.

Albert Wagner, * 2. März 1799 – † 31. Oktober 1874, war ein Opernsänger und Regisseur.

Mein ältester Bruder (Albert), ursprünglich zum Studium der Medizin bestimmt, hatte auf den Rat Webers, der seine Tenorstimme rühmte, die theatralische Laufbahn in Breslau ergriffen. Ihm folgte bald meine zweitälteste Schwester (Luise), ebenfalls als Schauspielerin dem Theater sich widmend. Meine älteste Schwester Rosalie war zu einer ehrenvollen Anstellung am Dresdener Hoftheater selbst gelangt, und sie bildete nun fortan den Mittelpunkt des zurückgebliebenen jüngeren Teiles der Familie, wie sie die nächste Stütze der von Sorgen beschwerten Mutter blieb. Ich traf sie noch in derselben großen und angenehmen Wohnung, welche der Vater zuletzt eingerichtet hatte; nur waren stets einige überflüssige Zimmer zeitweilig an Fremde vermietet, unter denen einst auch Spohr sich einfand.

Luise Wagner, * 14. Dezember 1805 in Leipzig – † 3. Januar 1872 in Dresden

Rosalie Wagner, * 4. März 1803 in Leipzig – † 12. Oktober 1837

Luis Spohr, * 5. April 1784 in Braunschweig – † 22. Oktober 1859 in Kassel, auch Ludwig Spohr (Taufname Ludewig), war ein deutscher Komponist, Dirigent, Gesangspädagoge.

Johanna Rosine Pätz, Wagners Mutter, * 19. 9. 1774 Weißenfels – † 9. 1. 1848 Leipzig. Wagners Mutter war die Tochter des Weißenfelser Bäckermeisters, schauspielerisch begabt.

Der großen Rührigkeit meiner Mutter verdankte, mit Hilfe verschiedener erleichternder Umstände, (unter denen die fortdauernde Geneigtheit des Hofs gegen das Andenken meines Stiefvaters zu erwähnen ist) die Familie ein erträgliches Gedeihen, so dass auch in Betreff meiner Erziehung keine Art Vernachlässigung eintrat.

Nachdem auch eine dritte Schwester (Clara) (* 1807 – † 1875, Opernsängerin) ihrer außerordentlich schönen Stimme zuliebe für das Theater bestimmt war, hielt meine Mutter angelegentlich darauf, in mir nicht etwa auch Neigung für das Theater aufkommen zu lassen. Es war ihr stets ein Selbstvorwurf geblieben, dass sie in die theatralische Laufbahn meines ältesten Bruders gewilligt hatte; da mein zweiter Bruder keine weiteren Anlagen verriet, als die, welche ihn zum Goldschmied bestimmt hatten, so war ihr nun daran gelegen, an mir die Hoffnungen und Wünsche des Stiefvaters der „aus mir etwas machen wollte“, in Erfüllung gehen zu sehen.

Kreuzschule in Dresden

Mit meinem vollbrachten achten Jahr wurde ich auf das Gymnasium der Kreuzschule in Dresden geschickt; ich sollte studieren. Dort trat ich als unterster Schüler der untersten Klasse ein, und begann nun unter den bescheidensten Anfängen meine gelehrte Bildung. Die Mutter verfolgte mit großer Teilnahme alle bei mir sich einstellenden Anzeigen von geistiger Lebendigkeit und Begabung.

Diese, für alle die sie kennen lernten, merkwürdig gebliebene Frau, stellte ein eigentümliches Gemisch von bürgerlich-häuslicher Rührigkeit und großer geistiger Empfänglichkeit bei durchaus mangelnder gründlicher Erziehung dar. Über ihre Herkunft hat sie sich gegen keines ihrer Kinder umständlich vernehmen lassen. Sie stammte aus Weißenfels, und gab zu, dass ihre Eltern dort Bäcker [Nach neueren Erkundigungen: Mühlenbesitzer] gewesen seien. Schon in Betreff ihres Namens äußerte sie sich aber mit einer sonderbaren Befangenheit, indem sie diesen als „Perthes“ angab, während, wie wir wohl herausbekamen, er in Wahrheit „Bertz“ hieß. Auffallend war, dass sie in einer gewählten Erziehungsanstalt zu Leipzig untergebracht war, und dort die Sorge eines von ihr sogenannten „hohen väterlichen Freundes“ genoss, als welchen sie uns später einen weimarischen Prinzen nannte, der sich um ihre Familie in Weißenfels Verdienste erworben hatte. Ihre Erziehung scheint in jener Anstalt durch den plötzlichen Tod dieses väterlichen Freundes unterbrochen worden zu sein. Sehr jung lernte sie meinen Vater kennen, und heiratete ihn, den ebenfalls sehr früh gereiften und zur Anstellung gelangten, im jugendlichsten Mädchenalter. Ihr Haupt-Charakterzug scheint ein drolliger Humor und gute Laune gewesen zu sein, und es ist wohl nicht zu glauben, dass nur das Pflichtgefühl gegen die Familie eines hinterlassenen Freundes, sondern eine wirklich herzliche Neigung auch zu dessen Witwe den trefflichen Ludwig Geyer bewog, mit der nicht mehr ganz jugendlichen Frau in die Ehe zu treten.

Ludwig Heinrich Geyer

Ein Porträt von ihr, welches Geyer noch während ihrer ersten Ehe gemalt, stellt ihr Äußeres sehr vorteilhaft dar. Von da an wo sie deutlich in meine Erinnerung tritt, war sie bereits durch ein Kopfleiden genötigt stets eine Haube zu tragen, so dass ich den Eindruck einer jugendlichen und anmutigen Mutter nicht mehr von ihr erhalten habe.

Der sorgenvoll aufregende Umgang mit einer zahlreichen Familie (deren siebentes lebendes Glied ich war), die Schwierigkeiten das Nötige zu beschaffen, und bei sehr beschränkten Mitteln eine gewisse Neigung für äußeren Anschein zu befriedigen, ließen nicht jenen behaglichen Ton mütterlicher Familienzärtlichkeit bei ihr aufkommen; ich entsinne mich kaum je von ihr geliebkost worden zu sein, wie überhaupt zärtliche Ergießungen in unserer Familie nicht stattfanden; wogegen sich ein gewisses hastiges, fast heftiges, lautes Wesen sehr natürlich geltend machte. Unter solchen Umständen ist es mir als Epoche machend in der Erinnerung geblieben dass, als ich eines Abends schläfrig zu Bett gebracht wurde, und die Augen weinerlich nach ihr aufschlug, die Mutter mit Wohlgefallen auf mich blickte, und gegen einen anwesenden Besuch sich mit einer gewissen Zärtlichkeit über mich äußerte. Was mich hauptsächlich ihrerseits beeinflusste, war der seltsame Eifer, in welchem sie vom Großen und Schönen in der Kunst mit fast pathetischem Ton sprach. Mir gegenüber wollte sie aber hierunter niemals die theatralische Kunst gemeint haben, sondern nur Dichtkunst, Musik und Malerei, wogegen sie mir häufig fast mit ihrem Fluch drohte, wenn auch ich jemals zum Theater gehen wollte. Dabei war sie von sehr religiösem Sinn; sie hielt uns oft mit einem gefühlvollen Pathos längere, Predigt-ähnliche Reden von Gott und dem Göttlichen im Menschen, in denen sie sich gelegentlich wohl auch mit plötzlich herabgestimmtem Ton in humoristischer Art durch einen Verweis unterbrach. Namentlich seit dem Tod des Stiefvaters versammelte sie jeden Morgen die übrig gebliebene Familie um ihr Bett, in welchem sie den Kaffee trank, jedoch nicht eher, als bis von einem unter uns ein Lied aus dem Gesangbuch vorgelesen worden, wobei in der Wahl es nicht peinlich genau genommen wurde, bis denn einst aus Versehen meine Schwester Clara ein „Gebet in Kriegsnöten“ zu so ergreifendem Vortrag brachte, dass die Mutter sie mit den Worten unterbrach: „Na, nun hör auf! Gott verzeih' mir meine Sünde, in Kriegsnöten sind wir doch gerade nicht!“

Trotz aller Beschwerlichkeit des Auskommens ging es dann und wann bei Abendgesellschaften heiter und, wie es mich Knaben dünkte, glänzend her. Aus den Zeiten meines Stiefvaters, welcher in den letzten Jahren seines Lebens durch sein Glück als Porträtmaler seine Einkünfte auf eine – für die damalige Zeit – ziemlich ansehnliche Höhe gesteigert hatte, waren uns angenehme und den besten Ständen angehörende Bekanntschaften verblieben, die sich auch jetzt zuweilen bei uns vereinigten. Namentlich bildeten damals die Mitglieder des Hoftheaters selbst anmutige und geistig belebte Kreise, von denen ich später in Dresden keine lebendige Erinnerungen mehr vorfand. Besonders beliebt waren gemeinschaftliche Landpartien in die schöne Umgegend Dresdens, bei welchen kollegialische künstlerische Heiterkeit vorherrschte. Ich entsinne mich eines solchen Ausflugs nach Loschwitz, wo eine Art Zigeunernchaft aufgeschlagen wurde, welcher Carl Maria von Weber in der Funktion eines Koches seinen Beitrag widmete. Auch ward bei uns musiziert; meine Schwester Rosalie spielte Klavier; Clara begann zu singen. Von den verschiedenen Theater-Aufführungen, welche früher an Geburtstagen der Eltern zu gegenseitiger Überraschung oft mit großen Vorbereitungen veranlasst wurden, blieben mir schon zu jener Zeit nur noch die Erinnerungen, namentlich an Aufführungen von einer Parodie der Grillparzer'schen Sappho, in welcher ich selbst im Chor der Gassenbuben vor dem Triumphwagen Phaon's mitwirkte.

Franz Seraphicus Grillparzer, * 15. Jänner 1791 in Wien – † 21. Jänner 1872 ebenda, war ein österreichischer Schriftsteller, der vor allem als Dramatiker hervorgetreten ist. Aufgrund der identitätsstiftenden Verwendung seiner Werke, vor allem nach 1945, wird er auch als österreichischer Nationaldichter bezeichnet.

Diese Erinnerungen suchte ich mir durch ein schönes Puppentheater aufzufrischen, welches ich in der Hinterlassenschaft des Vaters auffand, und zu welchem er selbst schöne Dekorationen gemalt hatte. Ich beabsichtigte, die meinigen durch eine glänzende Aufführung auf diesem Theater zu überraschen. Nachdem ich mir mit größtem Ungeschick verschiedene Puppen geschnitzt, für ihre Kleidung durch Verfertigung von Kostümen, aus heimlich entwendeten Kleiderlappen meiner Schwestern, notdürftig gesorgt hatte, ging ich auch an die Abfassung eines Ritterstückes, dessen Rollen ich meinen Puppen einstudieren wollte. Als ich die erste Szene entworfen hatte, entdeckten meine Schwestern das Manuskript und gaben es unmäßigem Gelächter preis: die eine Phrase der geängstigten Liebhaberin, „ich höre schon den Ritter trapsen,“ ist mir lange zu meinem größten Ärger mit Pathos vorrezitiert worden.

Dem Theater, welchem auch jetzt meine Familie immer wieder nahe blieb, wandte auch ich von neuem mich mit Eifer zu. Namentlich wirkte der Freischütz, – jedoch vorzüglich seines spukhaften Sujets wegen – äußerst charakteristisch auf meine Phantasie. Die Erregungen des Grausens und der Gespensterfurcht bilden einen ganz besonderen Faktor der Entwicklung meines Gemütslebens. Von zartester Kindheit an übten gewisse unerklärliche und unheimliche Vorgänge auf mich einen übermäßigen Eindruck aus; ich entsinne mich, vor leblosen Gegenständen, als Möbeln, wenn ich länger im Zimmer allein war und meine Aufmerksamkeit darauf heftete, plötzlich aus Furcht laut aufgeschrien zu haben, weil sie mir belebt schienen. Keine Nacht verging, bis in meine spätesten Knabenjahre, ohne dass ich aus irgendeinem Gespenstertraum mit fürchterlichem Geschrei erwachte, welches nie eher endete, als bis mir eine Menschenstimme Ruhe gebot. Das heftigste Schelten, ja selbst körperliche Züchtigung, erschienen mir dann als erlösende Wohltaten. Keines meiner Geschwister wollte mehr in meiner Nähe schlafen; man suchte mich so fern wie möglich von den übrigen zu betten und bedachte nicht, dass meine Gespensterhilferufe nur desto lauter und anhaltender wurden, bis man sich endlich an diese nächtliche Kalamität gewöhnte.

Was mich im Zusammenhang hiermit beim Besuch des Theaters, worunter ich auch die Bühne, die Räume hinter den Kulissen und die Garderobe verstehe, lebhaft anzog, war weniger die Sucht nach Unterhaltung und Zerstreuung, wie beim heutigen Theaterpublikum, sondern das aufreizende Behagen am Umgang mit einem Element, welches den Eindrücken des gewöhnlichen Lebens gegenüber eine durchaus andere, rein phantastische, oft bis zum Grauenhaften anziehende Welt darstellte. So war mir eine Theaterdekoration, ja nur eine – etwa ein Gebüsch darstellende – Kulisse, oder ein Theaterkostüm, und selbst nur ein charakteristisches Stück desselben, als aus einer anderen Welt stammend, in einem gewissen Sinn gespenstisch interessant, und die Berührung damit mochte mir als der Hebel gelten, auf dem ich mich aus der gleichgültigen Realität der täglichen Gewohnheit in jenes reizende Dämonium hinüberschwang. So blieb mir alles, was zu theatralischen Aufführungen diente, geheimnisvoll, bis zur Berauschung anziehend, und während ich mit Altersgenossen Aufführungen des Freischütz nachzuahmen suchte, und mit großem Eifer hierbei mich der Herstellung der Kostüme und Gesichtsmasken durch groteske Malerei hingab, übten die zarteren Garderobengegenstände meiner Schwestern, mit deren Herrichtung ich die Familie häufig beschäftigt sah, einen fein erregenden Reiz auf meine Phantasie aus; das Berühren derselben konnte mich bis zu bangem, heftigem Herzschlag aufregen. Trotzdem dass, wie ich erwähnte, in unserem Familienverkehr keine, namentlich in Liebkosungen sich ergehende Zärtlichkeit herrschte, musste doch die stets nur weibliche Umgebung in der Entwicklung meines Empfindungswesens mich stark beeinflussen. Vielleicht gerade, weil dieser Umgang meist unruhiger, ja heftiger Art war, übten die sonstigen Attribute der Weiblichkeit, namentlich soweit sie mit der phantastischen Theaterwelt zusammenhingen, einen fast sehnsüchtig stimmenden Reiz auf mich aus.

Diesen von dem Grauenhaften bis in das Weichliche sich verlierenden phantastischen Stimmungen wirkte glücklicherweise ergänzend und kräftigend der ernstere Einfluss entgegen, welchen ich in der Schule mit Lehrern und Jugendgenossen empfing. Auch hier war es zwar hauptsächlich das Phantastische, was mich zu reger Teilnahme bestimmte. Ob ich für die Studien, wie man sagt, einen hellen Kopf hatte, kann ich nicht beurteilen; ich glaube im Ganzen, das, was mich lebhaft anzog, fast ohne eigentliches Lernen schnell begriffen zu haben, während ich auf das, was meiner Vorstellung fern lag, kaum versuchte, eigentlichen Fleiß zu verwenden. Am deutlichsten zeigte sich dies im Rechnen, und später bei der Mathematik; in beiden Wissenschaften gelang es mir nicht einmal, es nur bis zum eigentlichen Beachten der mir gestellten Aufgaben zu bringen. Auch auf die alten Sprachen vermochte ich nur soweit Fleiß zu verwenden, als es durchaus unerlässlich war, um durch ihre Kenntnis mich der Gegenstände zu bemächtigen, deren charakteristischste Darstellung mir vorzuführen es mich reizte. Hierin zog mich namentlich das Griechische an, weil die Gegenstände der griechischen Mythologie meine Phantasie so stark fesselten, dass ich die Helden derselben durchaus in ihrer Ursprache sprechend mir vorführen wollte, um meine Sehnsucht nach vollständigster Vertrautheit mit ihnen zu stillen. Dass unter diesen Umständen die eigentliche Grammatik nur als ein beschwerliches Hindernis, nicht aber als ein selbst anreizender Wissenszweig betrachtet wurde, lässt sich leicht denken. Dass ich in meinen Sprachstudien nicht sehr gründlich verfuhr, erhellt mir am besten wohl daraus, dass ich in späterer Zeit das Befassen mit ihnen so schnell aufgeben konnte. Erst weit später gewann mir das Sprachstudium im Allgemeinen ein wahrhaftes Interesse ab, seit ich die physiologisch-philosophische Seite der Behandlung desselben kennen lernte, wie sie unseren neueren Germanisten durch Jakob Grimms Vorgang zu eigen geworden ist.

Jacob Grimm, * 4. Januar 1785 in Hanau – † 20. September 1863 in Berlin, war ein deutscher Sprach- und Literaturwissenschaftler. Er gilt als Begründer der deutschen Philologie und Altertumswissenschaft.

(Siehe Bände 183 und 184 in dieser gelben Buchreihe!)

Da es nun für mich eben zu spät war, mich gründlicher diesem, endlich lieb gewordenen Studium hinzugeben, bleibt mir das Bedauern, diese neuere Auffassung des Sprachstudiums nicht schon zu meiner Jugendzeit in unseren Gelehrtenschulen in Geltung angetroffen zu haben. Nichts desto weniger erwarben mir meine Erfolge auf dem philologischen Feld die bevorzugende Beachtung eines jungen Lehrers der Kreuzschule, des damaligen Magisters Sillig. Dieser erlaubte mir, ihn öfter zu besuchen, und ihm meine Arbeiten, die in metrischen Übersetzungen, sowie in eigenen Gedichten bestanden, mitzuteilen. Namentlich schien er bei den Deklamationsübungen mich lieb gewonnen zu haben, und was er mir zutraute, mag daraus erhellen, dass er den damals etwa zwölfjährigen Knaben veranlasste, nicht nur Hektors Abschied aus der Ilias, sondern selbst den berühmten Monolog des Hamlet vom Katheder herab zu rezitieren. – Als einst, da ich noch in Quarta saß, ein Mitschüler, Namens Starke, plötzlich starb, erregte dieser traurige Vorfall so große Teilnahme, dass nicht nur die ganze Klasse zum Begräbnis des Kameraden beschieden, sondern vom Rektor auch die Aufgabe gestellt wurde, durch ein Gedicht, welches gedruckt werden sollte, die Leichenfeier zu erhöhen. Von den verschiedenen Gedichten, unter denen auch ein von mir in Eile verfasstes sich befand, erschien dem Rektor jedoch keines der beabsichtigten Auszeichnung würdig, so dass er bereits seinen Entschluss ankündigte, durch eine von ihm selbst zu verfassende Rede für das verfehlte einzutreten. Bestürzt suchte ich eilig Magister Sillig auf, um ihn noch zu einer Intervention zugunsten meines Gedichtes zu bewegen: wir gingen dieses nun durch; die achtzeiligen wohl gebauten und gereimten Stanzen bestimmten ihn den Inhalt des Gedichtes sorglich zu revidieren. Es fand sich sonderlicher Schwulst in Bildern, die weit über die Vorstellungsweise eines Knaben meines Alters hinausgingen, in dem Gedicht. Ich entsinne mich einer Stelle, auf welche der Monolog aus Addison's Cato, vor dessen Selbstmord, wie ich ihn in einer englischen Grammatik vorgefunden, großen Einfluss geübt hatte.

Joseph Addison, * 1. Mai 1672 in Milston, Wiltshire – † 17. Juni 1719 in Kensington, war ein englischer Dichter, Politiker und Journalist in der Frühzeit der Aufklärung.

Die Worte „und wenn die Sonne schwarz vor Alter würde, die Sterne müd' zur Erde fielen“, welche jedenfalls unmittelbare Reminiszenzen aus jenem Monolog enthielten, erweckten Sillig's mich fast beleidigendes Lächeln. Dennoch verdankte ich der Sorgfalt und der Schnelligkeit, mit welcher er mein Gedicht von derlei Ausschweifungen säuberte, dass dieses schließlich vom Rektor noch zuglassen, wirklich gedruckt und in zahlreichen Exemplaren verteilt wurde.

Der Erfolg dieser Auszeichnung war außerordentlich, sowohl bei meinen Mitschülern, als namentlich auch bei meiner Familie; meine Mutter faltete die Hände andächtig, und in mir ward ich nun einig über meinen Beruf. Ganz unzweifelhaft stand es vor mir, dass ich zum Dichter bestimmt sei. Magister Sillig wollte von mir ein großes episches Gedicht abgefasst haben, und wies mir als Stoff die Schlacht am Parnassos, nach Pausanias' Darstellung, zu. Was ihn hierzu vermochte, war die von Pausanias berichtete Sage, dass den verbündeten Griechen gegen den räuberischen Einfall der Gallier im zweiten Jahrhundert vor Chr. die Musen selbst vom Parnassos herab durch Erregung eines panischen Schreckens beigestanden hätten. Wirklich begann ich mein Heldengedicht in Hexametern, kam aber nicht über den ersten Gesang hinaus. – In meinen Studien noch nicht so weit vorgeschritten, um die griechischen Tragiker in der Ursprache selbst bewältigen zu können, beeinflusste mich das Bekanntwerden mit den geistvollen Nachahmungen ihrer Formen, welche mir zufällig in August Apels hierher schlagenden dichterischen Arbeiten, nämlich dessen Polyïdos und Aitolier, bekannt wurden, bei dem Versuch, ebenfalls eine Tragödie nach griechischem Muster zu konstruieren.

August Apel, * 17. September 1771 in Leipzig – † 9. August 1816 in Leipzig, deutscher Jurist und Schriftsteller.

Ich wählte hierzu als Stoff den Tod des Odysseus nach einer Fabel des Hyginus, nach welcher der alte Held von seinem mit Kalypso erzeugten Sohn erschlagen wird. Auch mit dieser Arbeit blieb ich in den ersten Anfängen stehen.

Aus der somit eingeschlagenen Geistesrichtung geht es hervor, dass die trockeneren Schulstudien meinem Eifer fern blieben. Griechische Mythologie, Sage und endlich Geschichte waren es, was mich einzig anzog. Dem Leben zugewandt, war ich im Verkehr mit meinen Altersgenossen lebhaft und zu abenteuerlichen Streichen aufgelegt. Zu jederzeit stand ich in fast leidenschaftlichem Freundschaftsbund zu irgendeinem Erwählten. In diesen häufig wechselnden Beziehungen bestimmte mich meistens das Eingehen des Genossen auf meine phantastischen Liebhabereien. Einmal war es Dichterei und Versemachen, ein anderes Mal waren es theatralische Unternehmungen, mitunter wohl auch die Neigung zum Herumschweifen und zu lustigen Streichen, was mich in der Wahl meiner Freunde bestimmte. Außerdem trug sich nun, wo ich mein dreizehntes Jahr erreicht hatte, eine starke Veränderung in unserer Familie zu: meine Schwester Rosalie, welche zum ernährenden Haupt derselben geworden war, erhielt ein vorteilhaftes Engagement am Theater in Prag, und Mutter und Geschwister siedelten 1826 mit vollkommenem Aufgeben des Dresdener Aufenthaltes nach Prag über. Ich allein ward in Dresden zurückgelassen, um die Kreuzschule bis zu meinem Abgang auf die Universität ohne Unterbrechung besuchen zu können. Ich ward zu diesem Zweck zu einer Familie Böhme, deren Söhne mir von der Schule her befreundet waren, und in welcher ich mich bereits heimisch gemacht hatte, in Wohnung und Kost gegeben. Mit dem Aufenthalt in dieser etwas unruhigen, in dürftigen Verhältnissen nicht sonderlich wählsam geleiteten Familie, beginnt mein Eintritt in die Flegeljahre meines Lebens. Stille zur Arbeitsruhe, sowie der sanftere phantastische Einfluss des Umgangs mit meinen Schwestern, ging mir immer merklicher verloren. Dafür stellte sich ein turbulentes Wesen, Balgerei und Raufsucht ein. Nach der zarteren Seite hin trat wiederum der Einfluss des weiblichen Elementes in bisher nicht gekannter Weise hervor; erwachsene Töchter und deren Freundinnen erfüllten oft die dürftigen engen Räume. Meine ersten Erinnerungen an knabenhafte Verliebtheit fallen in diese Zeit. Ich entsinne mich, dass ein sehr schönes, wohl gezogenes junges Mädchen, wenn ich nicht irre Amalie Hoffmann mit Namen, als sie, wie es ihr nur selten möglich war, des Sonntags in sauberem Putz zum Besuch in das Zimmer trat, mich bis zu lange dauernder Sprachlosigkeit in Erstaunen versetzte. Andere Male entsinne ich mich besinnungslose Schläfrigkeit geheuchelt zu haben, um von den Mädchen unter Bemühungen, welche dieser Zustand nötig zu machen schien, zur Ruhe gebracht zu werden, weil ich einst zu meiner aufregenden Überraschung bemerkt hatte, dass ein ähnlicher Zustand mich in eine mir schmeichelnde unmittelbare Berührung mit dem weiblichen Wesen brachte.

Am mächtigsten wirkte aber in diesem Jahr der Entfernung von meiner Familie ein kurzer Besuch, den ich derselben in Prag abstattete. Es war im vollen Winter, als meine Mutter in Dresden ankam und mich auf acht Tage mit sich nahm. Das Reisen mit der Mutter war von ganz besonderer Art; sie zog bis an ihr Lebensende dem schnelleren Reisen mit der Post die abenteuerlichere Fahrt mit dem Lohnkutscher vor. Von Dresden nach Prag waren wir in großer Kälte volle drei Tage unterwegs. Die Fahrt über das böhmische Gebirge schien oft mit völligen Gefahren verbunden, und nach glücklicher Überstehung der aufregendsten Abenteuer kamen wir endlich in Prag an, wo ich mich plötzlich in ein ganz neues Element versetzt fühlte.

Prag

Lange Zeit hindurch hat der Besuch Böhmens, und namentlich Prags, von Sachsen aus, auf mich einen völlig poetischen Zauber ausgeübt. Die fremdartige Nationalität, das gebrochene Deutsch der Bevölkerung, gewisse Kopftrachten der Frauen, der heimische Wein, die Harfenmädchen und Musikanten, endlich die überall wahrnehmbaren Merkmale des Katholizismus, die vielen Kapellen und Heiligenbilder, machten mir stets einen seltsam berauschenden Eindruck, der vielleicht an die Bedeutung sich anknüpfte, welche bei mir, der bürgerlichen Lebensgewohnheit gegenüber, das Theatralische gewonnen hatte. Vor allem übte die altertümliche Pracht und Schönheit der unvergleichlichen Stadt Prag auf meine Phantasie einen unerlöschlichen Eindruck. Aber auch in dem Umgang meiner Familie fand ich Elemente, welche mir bis dahin fremd geblieben waren. Namentlich meine nur zwei Jahre ältere Schwester Ottilie hatte die leidenschaftliche Freundschaft einer adeligen Familie, der des Grafen Pachta, gewonnen. Zwei Töchter desselben, Jenny und Auguste, welche noch längere Zeit als vorzüglichste Schönheiten Prags gerühmt wurden, hatten sich mit exaltierter Zärtlichkeit dieser meiner Schwester zugewandt. Mir waren solche Wesen und ein solches Verhältnis etwas ganz Neues und Bezauberndes. Außerdem hatten sich einige Schöngeister Prags, unter diesen W. Marsano (Wilhelm von Marsano, * 30. August 1797 in Prag – † 14. April 1871 in Görz, war ein österreichischer Feldmarschallleutnant und Schriftsteller.), ein ausgezeichnet schöner und liebenswürdiger Mann, in unserem Haus eingefunden. Leidenschaftlich unterhielt man sich oft über die Hoffmann'schen Erzählungen, welche damals noch ziemlich neu und von großem Eindruck waren.

Hoffmanns Erzählungen

Ich erhielt von hier an durch mein erstes, zunächst nur oberflächliches Bekanntwerden mit diesem Phantastiker eine Anregung, welche sich längere Jahre hindurch bis zur exzentrischen Aufgeregtheit steigerte und mich durch die sonderbarste Anschauungsweise der Welt beherrschte.

Im folgenden Frühjahr 1827 wiederholte ich von Dresden aus einen Besuch in Prag, diesmal aber zu Fuß und in Begleitung meines Genossen Rudolf Böhme. Die Reise war voller Abenteuer; noch eine Stunde Weges vor Teplitz, bis wohin wir am ersten Abend gelangten, mussten wir anderen Tages, da wir uns die Füße wund gegangen hatten, auf einem Fuhrwerk uns weiter befördern lassen, jedoch nur bis Lowositz, weil von nun an das Geld uns vollständig ausging. In glühender Sonnenhitze, halb verschmachtend und mit hungerndem Magen wandernd, durchstreiften wir auf Seitenwegen das wildfremde Land, bis wir am Abend wieder die Hauptstraße erreichten, auf welcher soeben ein eleganter Reisewagen uns begegnete. Ich gewann es über mich, mir das Ansehen eines reisenden Handwerksburschen zu geben, und die vornehmen Reisenden um ein Almosen anzusprechen, während mein Freund sich furchtsam in dem Chausseegraben versteckte. Für die Nachtherberge beschlossen wir auf gut Glück in eine freundliche Schenke am Weg einzutreten und beratschlagten nun was vorzuziehen sei, ob für das soeben erhaltene Almosen ein Nachtbrot oder ein Nachtlager zu gewinnen: wir entschlossen uns zu dem Abendbrot, mit der Absicht die Nacht unter freiem Himmel zuzubringen. Während wir uns erquickten, trat ein seltsamer Wanderer herein: er trug ein schwarzes Sammet-Barett mit einer metallenen Lyra als Kokarde daran, auf dem Rücken eine Harfe. Mit bestem Humor entlud er sich seines Instrumentes, machte es sich bequem, und verlangte gute Kost, in der Absicht hier zu übernachten, um des anderen Tages nach Prag, wo er zu Haus war und wohin er von Hannover zurückkehrte, weiter zu wandern. Das joviale Wesen des lustigen Menschen, welcher bei jeder Gelegenheit sein Lieblings-Motto: „non plus ultra“, anbrachte, erweckte mir Gefallen und Vertrauen: sehr schnell war Bekanntschaft geschlossen, und mein Vertrauen ward vonseiten des wandernden Musikers durch Bezeigung einer fast zärtlichen Liebe erwidert. Es wurde bestimmt, des anderen Tages gemeinschaftlich die Fußreise fortzusetzen; er lieh mir zwei Zwanziger, und ließ sich von mir die Prager Wohnung meiner Familie in seine Brieftasche notieren. Dieser persönliche Erfolg hatte für mich etwas Entzückendes. Mein Harfenspieler geriet in leidenschaftliche Lustigkeit: es wurde viel Czernoseker-Wein getrunken; er sang und spielte auf seiner Harfe wie rasend, schwor in einem fort sein „non plus ultra“, und sank endlich berauscht auf das für uns alle im Wirtzimmer aufgeworfene Strohlager. Als die Sonne hereinschien, war er nicht zu erwecken, und wir mussten uns entschließen, in der Morgenfrische ohne ihn uns auf den Weg zu machen, in der Voraussetzung, der rüstige Mann würde uns den Tag über wohl einholen. Jedoch erwarteten wir ihn vergebens auf der Landstraße, sowie auch während unseres folgenden Aufenthalts in Prag: erst nach mehreren Wochen fand der wunderliche Mensch sich bei meiner Mutter ein, weniger um sein Darlehen zurückzufordern, als um von seinen jungen Freunden Nachricht zu empfangen. – Der Rest unserer Wanderung kostete den jungen Gliedern noch große Ermüdung. Unbeschreiblich war meine Freude bei dem endlichen Anblick Prags von einer Anhöhe in einer Stunde Entfernung. Als wir uns den Vorstädten näherten begegnete uns wiederum eine glänzende Equipage: aus ihr riefen mir die beiden schönen Freundinnen meiner Schwester Ottilie überrascht entgegen; sie hatten mich, trotz der fürchterlichsten Entstellung durch den Sonnenbrand und die blaue Leinwandbluse mit hochroter Kattunmütze, sofort erkannt. Voll Scham und mit hochklopfendem Herzen, vermochte ich wenig Auskunft zu geben, und zog schnell weiter, um in der mütterlichen Wohnung angelangt, vor allen Dingen für die Wiederherstellung meiner verbrannten Gesichtsfarbe zu sorgen. Hierzu opferte ich zwei volle Tage, während welcher ich mein Gesicht in Umschläge von Petersilie hüllte. Nun erst gab ich mich dem Genuss der Welt wieder hin. Als ich bei der Rückreise von der gleichen Anhöhe wieder auf Prag zurückblickte, zerfloss ich in Tränen, warf mich zur Erde und war von meinem staunenden Freund lange nicht zum Weiterwandern zu bewegen. Ich blieb ernst, und bis zur Heimkehr nach Dresden begegneten uns diesmal keine Abenteuer.

Die Neigung zu größeren Fußreisen befriedigte ich noch im gleichen Jahr durch meinen Anschluss an eine zahlreiche Gesellschaft von Gymnasiasten verschiedener Klassen und gemischten Alters, welche sich in den Sommerferien zu einer gesellschaftlichen Wanderung nach Leipzig entschlossen hatten. Auch diese Reise tritt aus meinen Jugenderinnerungen durch lebhafte Eindrücke hervor. Der charakteristische Hauptzug der Gesellschaft bestand in einer antizipierenden Tendenz des Studentenwesens; wir gebärdeten und kleideten uns in phantastischer Weise schon ganz nach Studentenart. Nachdem wir bis Meißen auf dem Marktschiff gefahren waren, ging die Wanderung nun von der Hauptstraße ab über mir unbekannt gebliebene Dörfer. In der Schenke eines derselben, wo wir unter den ausgelassensten Abenteuern in einer großen Scheune übernachteten, trafen wir ein großes Puppentheater, mit Marionetten von fast menschlicher Größe an. Natürlich pflanzte sich die ganze Wandergesellschaft im Zuschauerraum auf, und setzte dadurch die Dirigenten der Aufführung, welche nur auf ein Bauernpublikum gerechnet hatten, in große Verlegenheit.

Genovefa von Brabant

Es wurde „Genovefa“ gespielt; das unaufhörliche Witzeln, das stete spaßhafte Hineinreden und höhnische Unterbrechen, was sich die naseweise Zukunfts-Studentenschaft erlaubte, erregte endlich aber selbst das Missfallen der bäuerlichen Zuschauerschaft, welche durchaus zur Rührung aufgelegt blieb. Ich glaube unter uns der Einzige gewesen zu sein, der diesen Übermut peinlich empfand, und trotz unwillkürlichen Lachens über spaßhafte Einfälle meiner Genossen, dennoch für das Stück, wie für sein ursprüngliches naives Publikum Partei nahm. Eine populäre Redensart, welche in dem Stück vorkam ist mir dennoch unvergesslich geblieben; Golo trug nämlich dem unvermeidlichen Kaspar auf, den Pfalzgrafen nach seiner Heimkehr „hinten zu kitzeln, dass er es vorne fühle“; Kaspar verriet dem Pfalzgrafen wörtlich den Auftrag Golos, und der Pfalzgraf warf dem entlarvten Bösewicht seine Schuld wiederum mit den im höchsten Pathos ausgesprochenen Worten vor: „O Golo, Golo! Du hast Kaspern gesagt, er solle mich hinten kitzeln, dass ich's vorne fühle!“ – Von Grimma aus fuhr die jugendliche Gesellschaft endlich in offenem Wagen in Leipzig ein, jedoch nicht ohne zuvor die Abzeichen des Studententumes sorgsam entfernt zu haben, aus Furcht vor den wahrhaften Studenten, denen wir nun begegnen würden, für diese Anmaßung übel behandelt zu werden.

Leipzig hatte ich seit meinem ersten Besuch im achten Jahr ganz in der ähnlichen Umgebung wie das erste Mal vorübergehend wiederbesucht; der phantastische Eindruck des Thomé'schen Hauses hatte sich wiederholt, nur war diesmal durch meine vorgerücktere Schulbildung bereits die Möglichkeit eines bewussteren Umgangs mit meinem Onkel Adolf gegeben. Veranlassung hierzu gab mein freudiges Erstaunen, als ich erfuhr, dass der in einem großen Vorsaal stehende Bücherschrank mit einer ziemlich zahlreichen Bibliothek aus der Erbschaft meines Vaters, mir angehöre. Ich ging die Bücher mit meinem Oheim durch, wählte sofort eine Anzahl lateinischer Schriftsteller in der schönen Zweibrücker Ausgabe, sowie andere mich anziehende dichterische und schöngeistige Werke aus, und sorgte für die Zusendung nach Dresden. Bei meinem neuesten Besuch reizte mich namentlich das Studium des Studentenwesens. Zu den Eindrücken des Theaters und Prags kam nun ein neues phantastisches Element, das sogenannte Renommieren des Studententums. Eine Umwälzung war hiermit vorgegangen. Da ich zuerst als achtjähriger Knabe Studenten zu sehen bekam, hatte sich mir aus ihrem Äußeren die altdeutsche Tracht, mit dem schwarzen Samt-Barett, dem am nackten Hals umgeschlagenen Hemdkragen und dem langen Haar, lebhaft eingeprägt. Seitdem war das Burschentum, welchem jene Tracht angehörte, vor den politischen Verfolgungen verschwunden, und dagegen machte sich das nicht minder den Deutschen eigentümliche Landesmannschaftswesen jetzt vorzüglich breit. Die Tracht der Landsmannschafter schloss sich im Ganzen der Mode, sogar mit Übertreibung an; dennoch zeichnete sie sich durch Buntheit, und namentlich durch das Zurschautragen der landesmannschaftlichen Verbindungsfarben, vor der der übrigen Stände aus. Der „Komment“, dieses Kompendium pedantischer Verhaltungsmaßregeln zur Konservierung eines trotzig abgeschlossenen Kastengeistes gegenüber den bürgerlichen Ständen, hatte seine phantastische Seite, wie im Grunde genommen die philisterhaftesten Eigentümlichkeiten der Deutschen sie haben. Für mich wurde derselbe zum Begriff der Emanzipation von Schul- und Familienzwang. Die Sehnsucht Student zu werden fiel auf bedenkliche Weise mit meiner wachsenden Abneigung gegen die trockeneren Studien und meiner sich steigernden Leidenschaft für das Befassen mit phantastischer Poeterei zusammen. Die Folge hiervon zeigte sich bald durch trotzige Unternehmungen zur Veränderung meiner Lage.

* * *

1827

1827

Bereits traf mich der Akt meiner Konfirmation zu Ostern 1827 in ziemlicher Verwilderung nach dieser Seite hin, und namentlich mit merklicher Herabstimmung meiner Hochachtung für kirchliche Gebräuche. Der Knabe, der noch vor wenigen Jahren mit schmerzlicher Sehnsucht nach dem Altarblatt der Kreuzkirche geblickt, und in extatischer Begeisterung sich an die Stelle des Erlösers am Kreuz gewünscht, hatte die Hochachtung vor dem Geistlichen, zu welchem er in die der Konfirmation vorangehenden Vorbereitungsstunden ging, bereits so sehr verloren, dass er zu seiner Verspottung nicht ungern sich gesellte und sogar einen Teil des für ihn bestimmten Beichtgeldes in Übereinstimmung mit einer hierzu verbundenen Genossenschaft vernaschte. Wie es trotzdem mit meinem Gemüt stand, erfuhr ich jedoch fast zu meinem Schrecken, als der Akt der Austeilung des heiligen Abendmahls begann, vom Chor Orgel und Gesang ertönte, und ich im Zug der Konfirmanden um den Altar wandelte: die Schauer der Empfindung bei Darreichung und Empfang des Brotes und des Weines sind mir in so unvergesslicher Erinnerung geblieben, dass ich, um der Möglichkeit einer geringeren Stimmung beim gleichen Akt auszuweichen, nie wieder die Veranlassung ergriff zur Kommunion zu gehen, was mir dadurch ausführbar ward, dass bekanntlich bei den Protestanten kein Zwang hierzu besteht.

Bald aber benutzte ich eine herbeigezogene Veranlassung zu einem Bruch mit der Kreuzschule, um meinen Fortgang nach Leipzig, von meiner Familie zu erzwingen.

Detlev Karl Wilhelm Baumgarten-Crusius, * 1785 – † 1845

Um mich gegen eine mir ungerecht dünkende Strafe, welche der sonst von mir sehr verehrte Konrektor Baumgarten-Crusius über mich verhängte, zu schützen, gab ich beim Rektor eine plötzlich erhaltene Aufforderung meiner Familie, mit ihr in Leipzig mich zu vereinigen, vor, um sofort meine Entlassung aus der Schule zu erhalten. Bereits seit einem Vierteljahr hatte ich das Böhme'sche Haus verlassen, und bewohnte für mich allein ein kleines Dachzimmer, in welchem ich von einer Hofsilberwäschers-Witwe bedient wurde, die mich den ganzen Tag über mit dem bekannten dünnen sächsischen Kaffee, als fast einzigem Nahrungsmittel versorgte. In dieser Dachkammer habe ich nichts wie Verse gemacht, auch fasste ich dort die ersten Entwürfe zu dem riesigen Trauerspiel, mit welchem ich später meine Familie in Bestürzung versetzte. Die Unordnung, in welche ich durch diese vorzeitige häusliche Unabhängigkeit geriet, veranlasste namentlich meine besorgte Mutter, ohne Schwierigkeiten in meine Übersiedelung nach Leipzig zu willigen, umso mehr als wirklich ein Teil meiner zerstreuten Familie sich dorthin gewendet hatte.

Mein Verlangen nach Leipzig, wie es ursprünglich durch die dort empfangenen phantastischen Eindrücke, zuletzt durch meine Schwärmerei für das Studentenwesen erweckt worden war, hatte in neuester Zeit noch eine andere Anregung erhalten. Meine Schwester Luise, damals ein Mädchen von etwa 22 Jahren, war, da sie kurz nach dem Tod unseres Stiefvaters nach Breslau zum Theater gegangen, mir so gut wie unbekannt geworden. Vor kurzem kam sie auf ihrer Reise von dort nach Leipzig, an dessen Theater sie ein Engagement angenommen hatte, auf wenige Tage durch Dresden. Diese Begegnung mit der verwandten Unbekannten, das herzlich zärtliche Bezeugen ihrer Freude mich wiederzusehen, sowie ihr aufgewecktes launiges Wesen, machten auf mich den angenehmsten Eindruck. Bei ihr, zu der sich nun auch die Mutter mit Ottilien für einige Zeit wandte, zu wohnen, erschien mir reizend. Zum ersten Mal war eine Schwester zärtlich gegen mich gewesen. Als ich zu Weihnachten desselben Jahres (1827) in Leipzig ankam und bereits meine Mutter mit Ottilie und Cäcilie (meiner Stiefschwester) vorfand, wähnte ich mich im Himmel. Eine große Veränderung hatte sich jedoch bereits zugtragen: Luise war Braut des angesehenen und vermögenden Buchhändlers Friedrich Brockhaus geworden.

Friedrich Arnold Brockhaus, * 4. Mai 1772 in Dortmund; † 20. August 1823 in Leipzig) war ein Verleger, Gründer des Verlagshauses „F. A. Brockhaus“.

Die Anhäufung der Familie der gänzlich vermögenslosen Braut scheint nie dem außerordentlich gutherzigen Bräutigam und baldigen Gemahl lästig gefallen zu sein; dennoch mag wohl die Schwester diesem Umstand eine besorgliche Vorstellung entnommen haben, welche sie mir alsbald in einem entfremdenden Licht erscheinen ließ.

Die Veranlassung in den höheren bürgerlichen Kreisen sich zu wünschenswerter Geltung zu bringen, führte außerdem von selbst eine merkliche Veränderung in dem Benehmen der sonst so heiteren, zu lustigen Einfällen aufgelegten Schwester herbei, welches im Lauf der Zeit von mir mit solcher Bitterkeit wahrgenommen wurde, dass ich gelegentlich mich später mit ihr einmal vollständig überwarf. Zu dem mich kränkenden Tadel meiner Aufführung gab ich jedoch leider bald wirklichen Anlass. Der Verfall meiner Studien und mein völliges Abweichen von den Pfaden einer regelmäßigen Schulausbildung schreiben sich von meinem Eintritt in Leipzig her, und vielleicht war der Hochmut des Schulpedantismus daran schuld.