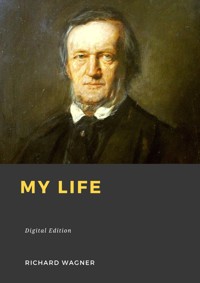

Mein Leben – Band 231e – Teil zwei – 2 – in der gelben Buchreihe – bei Jürgen Ruszkowski E-Book

Richard Wagner

9,49 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: neobooks

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Serie: gelbe Buchreihe

- Sprache: Deutsch

Der von 1813 bis 1883 lebende Oper-Komponist Richard Wagner erzählt in diesem Buch aus seinem interessanten Leben. In Leipzig geboren, studierte er auch dort Musik. Er lebte und arbeitete danach in Würzburg, Magdeburg, Königsberg und Riga. Über eine dramatische Seereise kam er nach London und von dort nach Paris, wo er von 1839, total verarmt und verschuldet in elenden Verhältnissen vegetierte. Die triumphale Uraufführung des "Rienzi" am 20. Oktober 1842 in Dresden legte den Grundstein zu seinem Ruhm. 1843 wird er zum königlich-sächsischen Hofkapellmeister ernannt. 1849 kämpfte er beim Dresdner Maiaufstand auf der Seite der Aufständischen und musste anschließend in die Schweiz flüchten. Bis 1858 wohnte er in Zürich, die nächsten Jahre verbrachte er mit kurzen Aufenthalten an verschiedenen Orten: Venedig, Luzern, Wien, Paris, Biebrich (bei Wiesbaden), Berlin. 1864 errang er die Gunst des bayrischen Königs Ludwig II., der seine Schulden bezahlte und ihn auch weiterhin unterstützte. Da Wagner versuchte, sich in die bayrische Politik einzumischen, wurde er zeitweise aus München verbannt und zog nach Genf, dann nach Tribschen (bei Luzern). 1872 ging er nach Bayreuth und legte den Grundstein für das Festspielhaus, das 1876 eingeweiht wurde. Zur Wiederherstellung seiner Gesundheit zog Wagner 1882 nach Venedig, wo er 1883 starb. – Rezession: Ich bin immer wieder begeistert von der "Gelben Buchreihe". Die Bände reißen einen einfach mit. Inzwischen habe ich ca. 20 Bände erworben und freue mich immer wieder, wenn ein neues Buch erscheint. oder: Sämtliche von Jürgen Ruszkowski aus Hamburg herausgegebene Bücher sind absolute Highlights. Dieser Band macht da keine Ausnahme. Sehr interessante und abwechslungsreiche Themen aus verschiedenen Zeit-Epochen, die mich von der ersten bis zur letzten Seite gefesselt haben! Man kann nur staunen, was der Mann in seinem Ruhestand schon veröffentlicht hat. Alle Achtung!

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 540

Veröffentlichungsjahr: 2023

Ähnliche

Richard Wagner

Mein Leben – Band 231e – Teil zwei – 2 – in der gelben Buchreihe – bei Jürgen Ruszkowski

Band 231e – Teil zwei – 2 – in der gelben Buchreihe

Dieses ebook wurde erstellt bei

Inhaltsverzeichnis

Titel

Vorwort des Herausgebers

Der Autor Richard Wagner

Richard Wagner: Mein Leben

Vorwort des Autors Richard Wagner

Erster Teil – 1813 – 1842

Zweiter Teil – 1842 – 1850

Uraufführung des Rienzi in Dresden im Oktober 1842

Tannhäuser und der Sängerkrieg auf Wartburg

Bewegung des Jahres 1848

Flucht aus Deutschland in die Schweiz

Jessie Laussot

Band 2 der Autobiographie Richard Wagners beginnt hier:

Die maritime gelbe Buchreihe

Weitere Informationen:

Impressum neobooks

Vorwort des Herausgebers

Vorwort des Herausgebers

Von 1970 bis 1997 leitete ich das größte Seemannesheim in Deutschland am Krayenkamp am Fuß der Hamburger Michaeliskirche.

Dabei lernte ich Tausende Seeleute aus aller Welt kennen.

Im Februar 1992 entschloss ich mich, meine Erlebnisse mit den Seeleuten und deren Berichte aus ihrem Leben in einem Buch zusammenzutragen. Es stieß auf großes Interesse. Mehrfach wurde in Leser-Reaktionen der Wunsch laut, es mögen noch mehr solcher Bände erscheinen. Deshalb folgten dem ersten Band der „Seemannesschicksale“ weitere.

* * *

Diese Texte in Richard Wagners Autobiographie lesen sich teilweise durch ihre sehr langen und verschachtelten Sätze sehr kompliziert, so dass ich mich bei der Bearbeitung sehr konzentrieren musste.

* * *

2023 Jürgen Ruszkowski

Ruhestandes-Arbeitsplatz

Hier entstehen die Bücher und Webseiten des Herausgebers

* * *

Der Autor Richard Wagner

Der Autor Richard Wagner

https://www.projekt-gutenberg.org/autoren/namen/wagner.html

Wilhelm Richard Wagner, * 22. Mai 1813 in Leipzig – † 13. Februar 1883 in Venedig, war ein deutscher Komponist, Dramatiker, Dichter, Schriftsteller, Theaterregisseur und Dirigent. Mit seinen durchkomponierten Musikdramen gilt er als einer der bedeutendsten Komponisten der Romantiköniglichen

* * *

Geboren am 22. Mai 1813 in Leipzig; gestorben am 13. Februar 1883 in Venedig. Wagner war das jüngste von neun Kindern eines Polizeiaktuarius. Fünf Monate nach seiner Geburt starb der Vater; der Schauspieler und Maler Ludwig Geyer nahm sich der Witwe und der Kinder an (starb aber auch bereits 1821). Wagner begann 1831 an der Universität Leipzig ein Musikstudium, 1833 holte der Sänger Albert Wagner den jüngeren Bruder nach Würzburg, dort wurde er Choreinstudierer. Im Sommer 1834 engagierte ihn eine Operntruppe als Dirigenten nach Magdeburg; dort verliebte er sich in die Schauspielerin Minna Planer: er folgte ihr nach Königsberg, wo sie 1836 heirateten, dann nach Riga; vor ihren Gläubigern flüchteten sie über Norwegen und London nach Paris, wo sie von September 1839 bis April 1842 in großer Not lebten. Die triumphale Uraufführung des „Rienzi“ am 20. Oktober 1842 in Dresden legte den Grundstein zu seinem Ruhm. 1843 wird er zum königlich sächsischen Hofkapellmeister ernannt. 1849 kämpfte er beim Dresdner Maiaufstand auf der Seite der Aufständischen und musste anschließend in die Schweiz flüchten. Bis 1858 wohnte er in Zürich, die nächsten Jahre verbrachte er mit kurzen Aufenthalten an verschiedenen Orten: Venedig, Luzern, Wien, Paris, Biebrich (bei Wiesbaden), Berlin. 1864 errang er die Gunst des bayrischen Königs Ludwig II., der seine Schulden bezahlte und ihn auch weiterhin unterstützte. Da Wagner versuchte, sich in die bayrische Politik einzumischen, wurde er zeitweise aus München verbannt und zog nach Genf, dann nach Tribschen (bei Luzern). 1872 ging er nach Bayreuth und legte den Grundstein für das Festspielhaus, das 1876 eingeweiht wurde. Zur Wiederherstellung seiner Gesundheit zog Wagner 1882 nach Venedig, wo er 1883 starb.

* * *

Richard Wagner: Mein Leben

Richard Wagner: Mein Leben

https://www.projekt-gutenberg.org/wagner/meinleb1/meinleb1.html

* * *

1911 im Verlag F. Bruckmann A-G in München erschienen

* * *

Vorwort des Autors Richard Wagner

Vorwort des Autors Richard Wagner

Die in diesem Band enthaltenen Aufzeichnungen sind im Lauf verschiedener Jahre von meiner Freundin und Gattin, welche mein Leben von mir sich erzählt wünschte, nach meinen Diktaten unmittelbar niedergeschrieben worden. Uns beiden entstand der Wunsch, diese Mitteilungen über mein Leben unserer Familie, sowie bewährten treuen Freunden zu erhalten, und wir beschlossen deshalb, um die einzige Handschrift vor dem Untergang zu bewahren, sie auf unsere Kosten in einer sehr geringen Anzahl von Exemplaren durch Buchdruck vervielfältigen zu lassen. Da der Wert der hiermit gesammelten Autobiographie in der schmucklosen Wahrhaftigkeit beruht, welche unter den bezeichneten Umständen meinen Mitteilungen einzig einen Sinn geben konnte, deshalb auch meine Angaben genau mit Namen und Zahlen begleitet sein mussten, so könnte von einer Veröffentlichung derselben, falls bei unseren Nachkommen hierfür noch Teilnahme bestehen dürfte, erst einige Zeit nach meinem Tod die Rede sein; und hierüber gedenke ich testamentarische Bestimmungen für meine Erben zu hinterlassen. Wenn wir dagegen für jetzt schon einzelnen zuverlässigen Freunden den Einblick in diese Aufzeichnungen nicht vorenthalten, so geschieht dies in der Voraussetzung einer reinen Teilnahme für den Gegenstand derselben, welche namentlich auch ihnen es frevelhaft erscheinen lassen würde, irgendwelche weitere Mitteilungen aus ihnen an solche gelangen zu lassen, bei welchen jene Voraussetzung nicht gestaltet sein dürfte.

Richard Wagner

* * *

Erster Teil – 1813 – 1842

Erster Teil – 1813 – 1842

Wagners Geburtshaus in Leipzig

Leipzig Brühl

Am 22. Mai 1813 in Leipzig auf dem Brühl im „rot und weißen Löwen“, zwei Treppen hoch, geboren, wurde ich zwei Tage darauf in der Thomaskirche mit dem Namen Wilhelm Richard getauft.

Thomaskirche Leipzig

Mein Vater Friedrich Wagner, zur Zeit meiner Geburt Polizeiaktuarius in Leipzig, mit der Anwartschaft auf die Stelle des Polizeidirektors daselbst, starb im Oktober des Jahres meiner Geburt infolge großer Anstrengungen, welche ihm die überhäuften polizeilichen Geschäfte während der kriegerischen Unruhen und der Schlacht bei Leipzig zuzogen, durch Ansteckung des damals epidemisch gewordenen Nervenfiebers…

Aus technischen Gründen muste das E-Book aufteteilt werden.

Den ersten Teil der Autobiographie von Richard Wagner finden Sie unter der ISBN 978-3-7549-9490-0 zum Verkaufspreis von 9,99 € bei vielen großen Händlern im ePub- oder kindle-Format

* * *

Zweiter Teil – 1842 – 1850

Zweiter Teil – 1842 – 1850

Die Reise von Paris nach Dresden dauerte damals noch fünf Tage mit den dazwischen liegenden Nächten. An der deutschen Grenze bei Forbach gerieten wir in Schnee und raues Wetter, was uns nach dem bereits genossenen Pariser Frühling sehr unfreundlich anwehte. Wirklich wollte uns beim Weiterfahren durch die wiedergewonnene deutsche Heimat vieles gar nicht recht anmuten, und mir fiel ein, dass die französischen Reisenden, welche, wenn sie aus Deutschland zurückkehrten, beim Betreten des französischen Bodens leichter atmend sich die Röcke aufknöpften, als ob sie nun aus dem Winter in den Sommer kämen, doch nicht so ganz unrecht gehabt hätten, da wir im Gegenteil jetzt genötigt waren, uns mit künstlichster Benützung unserer Kleidungsmittel gegen einen empfindlich auffallenden Temperaturwechsel zu schützen. Zur vollständigen Marter ward diese Ungunst der Witterung, als wir auf der Reise von Frankfurt nach Leipzig in den Strom der Messereisenden gerieten, welche die Post um jene Zeit der Leipziger Ostermesse so stark in Anspruch nahmen, dass wir zwei Tage und eine Nacht über bei unausgesetztem Sturm, Schnee und Regen unaufhörlich die schlimmsten Beiwagen wechseln mussten, was diese Reise uns zu einem Abenteuer von fast ähnlicher Gattung, wie unsere frühere Seereise, gestaltete. Einen wirklichen Lichtblick gewährte mir die Begegnung der Wartburg, an welcher wir in der einzigen sonnenhellen Stunde dieser Reise vorbeifuhren.

Der Anblick des Bergschlosses, welches sich, wenn man von Fulda herkommt, längere Zeit bereits sehr vorteilhaft darstellt, regte mich ungemein warm an. Einen seitab von ihr gelegenen ferneren Bergrücken stempelte ich sogleich zum „Hörselberg“ und konstruierte mir so, in dem Tal dahin fahrend, die Szene zum dritten Akt meines „Tannhäusers“, wie ich sie seitdem als Bild in mir festhielt und später dem Pariser Dekorationsmaler Dépléchin, mit genauer Angabe meines Plans zur Ausführung anwies. Hatte es mich bereits sehr bedeutungsvoll gemahnt, dass ich jetzt erst auf der Heimreise von Paris den sagenhaften deutschen Rhein überschritt, so dünkte es mich eine weissagungsvolle Beziehung, dass ich die so geschicht- und mythenreiche Wartburg eben jetzt zum ersten Mal leibhaftig vor mir sah und war von diesem Eindruck gegen Wind und Wetter, Juden und Leipziger Messe so innig erwärmt, dass ich endlich, mit meiner armen zerschlagenen und erfrorenen Frau glücklich und wohlbehalten wieder in demselben Dresden ankam (12. April 1842), von welchem ich zuletzt in so trauriger Trennung von Minna in mein nordisches Exil ausgezogen war.

Wir stiegen im Gasthof zur „Stadt Gotha“ ab. – Die Stadt, in welcher ich so bedeutungsvolle Kinder- und Knabenjahre verlebt, machte unter dem Eindruck trüber, rauer Witterung einen kalten, toten Eindruck auf mich; wirklich schien mir alles, was an meine Jugend mich erinnern konnte, dort erstorben; kein gastliches Haus empfing uns; die Eltern meiner Frau trafen wir in ärmlicher, enger Wohnung und kümmerlichen Verhältnissen, und wir mussten uns sofort nach einer kleinen Wohnung für uns selbst umsehen, welche wir in der Töpfergasse, für sieben Taler monatlich, fanden. – Nachdem ich wegen des „Rienzi“ die nötigen Höflichkeitsbesuche gemacht und Minna für meine kurze Abwesenheit versorgt hatte, reiste ich am 15. April sofort nach Leipzig, wo ich seit sechs Jahren zum ersten Mal meine Mutter und Geschwister wiedersah. In dieser für mich so verhängnisvollen Zeit hatte die Mutter durch Rosaliens Tod eine große Veränderung ihrer häuslichen Lage erfahren; sie lebte in einer freundlichen und geräumigen Wohnung nahe der Familie Brockhaus in behaglicher Sorglosigkeit ohne eigentlichen Hausstand, welchem sie früher bei starker Familie so rüstige Sorge jahrelang gewidmet hatte. Die Rührigkeit, ja Heftigkeit ihres Wesens war gänzlich der ihr eigenen Heiterkeit, mit welcher sie sich der Teilnahme an dem Gedeihen der Familien ihrer verheirateten Töchter hingab, gewichen. Das Glück eines so ruhigen und freundlichen Alters verdankte sie größtenteils der herzlich gewogenen Fürsorge ihres Schwiegersohns Friedrich Brockhaus, welchem auch ich hierdurch zu gerührtem Dank mich verpflichtet erkannte. Sie hatte einen großen freudigen Schreck, als sie mich unvermutet ins Zimmer treten sah; jede Bitterkeit war vollkommen zwischen uns gewichen, und sie beklagte sich nur, dass sie mich nicht bei sich haben könnte, statt des verunglückten Goldschmieds, meines Bruders Julius, von dem sie gar nichts rechtes für den Umgang habe. Sie hatte guten Glauben an den Erfolg meiner Unternehmung und fühlte sich in ihren Hoffnungen durch die letzten Voraussagungen der guten Rosalie gestärkt, mit welchen diese, leider so kurz vor ihrem Tod, sich für mich ausgesprochen hatte.

Für jetzt weilte ich jedoch nur wenige Tage in Leipzig, um zunächst nach Berlin zu reisen, wo ich mit dem Grafen von Redern wegen der Aufführung des „fliegenden Holländers“ mich in ein bestimmtes Vernehmen zu setzen hatte.

Friedrich Wilhelm von Redern, * 9. Dezember 1802 in Berlin – † 5. November 1883

Wie schon angedeutet, hatte ich hier sogleich zu erfahren, dass der Graf von der Intendanz abzutreten im Begriff stehe, und ich wurde daher von diesem für alle weiteren Bestimmungen an den neun Intendanten, Herrn von Küstner, welcher aber noch nicht in Berlin eingetroffen war, gewiesen. Ich verstand nun plötzlich, was dieser seltsame Umstand zu bedeuten habe, und fand, dass ich der Berliner Angelegenheit wegen getrost hätte in Paris bleiben können. Dieser Eindruck bestätigte sich im Wesentlichen auch durch meinen Besuch bei Meyerbeer; ich fand, dass ich diesem mit meiner Reise nach Berlin mich offenbar zu feurig erwiesen hatte. Immerhin zeigte er sich mir freundlich und geneigt, nur bedauerte er, soeben „auf der Abreise“ begriffen zu sein – ein Zustand, in welchem ich ihn später stets antraf, so oft ich ihn in Berlin wieder besuchte. – Auch Mendelssohn hielt sich um diese Zeit in Berlin, wohin er durch den König von Preußen als einer der Generalmusikdirektoren berufen war, auf.

Felix Mendelssohn-Bartholdy, * 3. Februar 1809 in Hamburg – † 4. November 1847 in Leipzig, war ein deutscher Komponist, Pianist und Organist. Er zählt zu den bedeutendsten Musikern der Romantik und setzte als Dirigent Maßstäbe, die das Dirigieren bis heute prägen.

Ich suchte ihn, dem ich mich bereits früher in Leipzig vorgestellt hatte, ebenfalls auf; von ihm erfuhr ich, dass er an ein Gedeihen seiner Wirksamkeit in Berlin nicht glaube und sich lieber wieder nach Leipzig zurückwenden möchte. Nach dem Schicksal der Partitur meiner großen in früher Zeit schon in Leipzig aufgeführten Symphonie, welche ich ihm vor so viel Jahren einigermaßen aufdringlich, zugstellt hatte, fragte ich ihn nicht; wogegen auch er in keiner Weise mir verriet, dass er sich dieses sonderbaren Geschenkes erinnere.

Ludwig Rellstab, * 27. Februar 1759 – † 19. August 1813

In seiner reichlichen häuslichen Umgebung machte er einen kalten Eindruck auf mich, jedoch stieß er mich weniger ab, als ich vielmehr von ihm abglitt. – Nun besuchte ich auch Rellstab, an welchen ich einen Brief von seinem treuen Verleger, meinem Schwager Brockhaus, mit mir führte. Hier traf ich weniger auf Glätte, fühlte mich aber abgestoßen, worauf es ihm gewiss auch ankam, da er keinerlei Miene machte, als könne es ihm beikommen, sich für mich zu interessieren. – Mir wurde in Berlin sehr wehe zumute; fast hätte ich mir den Kommissionsrat Karl Friedrich Cerf wieder herbeigewünscht. Eine so widerwärtige Zeit ich auch vor Jahren hier verlebt hatte, so war ich damals doch auf einen Menschen gestoßen, der, bei aller Schroffheit seines Äußeren, mit wahrer freundschaftlicher Sorge sich mir zugewandt hatte; ich suchte vergebens mir das Berlin zurückzurufen, durch welches ich damals mit Laube, jugendlich erregt, spazieren ging. Nachdem ich London und namentlich Paris kennen gelernt, machte die Stadt mit ihrer dürftigen Länge, die sie für Größe ausgibt, einen wahrhaft herabstimmenden Eindruck, und ich sagte mir, wenn ich es in meinem Leben durchaus zu nichts bringen sollte, so möchte ich dies doch lieber in Paris, als in Berlin erfahren.

Von diesem gänzlich vergeblichen Ausflug zurückkehrend, wendete ich mich zunächst noch auf einige Tage nach Leipzig, wo ich diesmal bei meinem Schwager Hermann Brockhaus, welcher jetzt als Professor der orientalischen Sprachen der Leipziger Universität angehörte, einkehrte. Seine Familie hatte sich noch um zwei Mädchen vermehrt und der Inbegriff des ungetrübten Behagens, verklärt durch geistige Regsamkeit und gemächlich belebte Teilnahme an allem, was auch den höheren Lebensrichtungen angehört, wirkte auf mich Heimatlosen, unruhig Umhergejagten, ergreifend. Als meine Schwester eines Abends die artigen Kinder versorgt und mit freundlicher Ermahnung zur Ruhe gebracht hatte und nun in dem geräumigen, reichlich versehenen Bibliothekzimmer das Nachtmahl uns zu langem traulichen Gespräch vereinigen sollte, brach ich in heftiges Weinen aus und schien von meiner guten Schwester, welche vor fünf Jahren in Dresden mich in der höchsten Bedrängnis meiner jugendlichen Ehe kennen gelernt hatte, verstanden zu werden. Andererseits kam, namentlich auf Anregung meines Schwagers Hermann, meine Familie mir mit dem Anerbieten eines Darlehens entgegen, welches mir die Zeit des Abwartens der Aufführung meines „Rienzi“ in Dresden zu überstehen helfen sollte. Es geschah dies mit dem Beteuern, dass man dies einfach für Pflicht halte und ich gegen die Annahme keinerlei Bedenken zu hegen hätte. Es waren 200 Taler, welche mir in monatlichen Raten während eines halben Jahres ausgezahlt werden sollten. Da ich auf irgendwelche andere Einnahme in keiner Weise zu rechnen hatte, lag es zwar nah, dass für unser Auskommen an das Wirtschaftlichkeits-Talent Minnas stark berufen werden musste; dennoch war es möglich zu machen, und ich durfte mit dem Gefühl großer Genugtuung nach Dresden zurückkehren. – Bei meinen Verwandten hatte ich auch zum ersten Mal den „fliegenden Holländer“ zusammenhängend vorgespielt und gesungen; mir schien, als ob ich damit ziemliches Interesse erregt hätte, und als meine Schwester Luise späterhin der Aufführung dieser Oper in Dresden beiwohnte, beklagte sie sich, dabei von vielem die Wirkung nicht wieder gewonnen zu haben, wie sie ihr zuvor durch meinen Vortrag beigekommen war. – Auch meinen alten Freund Apel suchte ich wieder auf; der Arme war gänzlich erblindet, überraschte mich aber durch seine Heiterkeit und Zufriedenheit mit seinem Zustand, wodurch er mir alle Veranlassung, ihn zu beklagen, für allemal abschnitt; da er behauptete, er kenne den blauen Rock recht gut, den ich anhabe, trotzdem ich einen braunen trug, fand ich sogar für gut, auch hierüber mich mit ihm in keinen Streit einzulassen und schied aus Leipzig mit der Verwunderung darüber, hier alles so glücklich und zufrieden anzutreffen.

Veranlassung zu tätigerem Eingreifen in mein Schicksal erhielt ich nun aber in Dresden, wohin ich am 26. April wieder zurückkehrte. Hier belebte mich nun der angelegentlichere Verkehr mit den Personen, welche ich für die Aufführung des „Rienzi“ in Anspruch zu nehmen hatte, in Hoffnung erweckender Weise. Kalt und ungläubig ließen mich zwar noch die Ergebnisse meines Vernehmens mit dem Generaldirektor von Lüttichau, dem Kapellmeister Reissiger, welche beide über meine Ankunft in Dresden aufrichtig verwundert waren und selbst mit meinem so häufig bekorrespondierten Gönner, Hofrat Winkler, welcher mich ebenfalls lieber noch in Paris gewusst hätte.

Karl Gottfried Theodor Winkler, * 9. Februar 1775 in Waldenburg – † 24. September 1856 in Dresden, war ein Schriftsteller, Opernregisseur, Theaterintendant, Übersetzer und Kritiker.

Wie ich aber bis dahin und seitdem stets erfuhr, kam die warm fördernde Teilnahme mir immer aus den unteren Schichten, nie aus den höheren Regionen zu; und so erwärmte mich auch hier zuerst der überwältigend herzliche Empfang des alten Chordirektors Wilhelm Fischer, den ich nie zuvor gekannt hatte, der aber der einzige gewesen, welcher genau mit meiner Partitur sich bekannt gemacht, für den Erfolg meiner Oper ernstliche Hoffnung geschöpft und für die Aufnahme des Studiums derselben sich energisch verwandt hatte. Als ich zuerst zu ihm in das Zimmer trat und meinen Namen nannte, stürzte er mir mit einem lauten Ruf zur Umarmung entgegen, und mit einem Schlag war ich nun mitten in eine hoffnungsvolle Atmosphäre versetzt. Außer ihm traf ich in dem Schauspieler Ferdinand Heine und dessen Familie den nächsten Anhalt herzlich gewogener, ja innigst bewegter Freundschaft. Dieser war mir allerdings aus meinen Kinderjahren her bereits bekannt; er hatte damals zu den einigen jungen Leuten gehört, welche mein Stiefvater Geyer gern zu sich heranzog. Neben einem wohl unbedeutenden Zeichentalent war es hauptsächlich seine angenehme gesellschaftliche Begabung, welche ihm den Zutritt zu unserem engeren Familienkreis verschafft hatte. Sehr klein und schmächtig hatte er sich von meinem Vater den Spitznamen Davidchen erworben und gehörte als solcher zu den weiteren Vereinigungen, an welchen, wie ich seinerzeit erwähnte, selbst Karl Maria von Weber, namentlich bei geselligen Ausflügen in der Umgegend, gemütlich heiter teilnahm. Der älteren „guten“ Schule angehörend, war er zwar ein nützliches, nicht aber hervorragendes Mitglied des Dresdner Schauspiels geworden; er besaß alle Kenntnisse und Fähigkeiten zu einem tüchtigen Regisseur, wusste jedoch nie die Gunst der Direktion für seine Belehnung mit dieser Charge zu gewinnen. Nur als Kostümzeichner hatten seine Fähigkeiten noch außerdem Verwendung gefunden; als solcher war er auch zu den Beratungen wegen der Ausführung des „Rienzi“ mit hinzugezogen und hatte somit Veranlassung erhalten, mit diesem Werk eines nun herangewachsenen Glieds der Familie, in welcher er in jungen Jahren angenehme Tage verlebt hatte, sich zu befassen. Von ihm wurde ich sofort als Kind vom Haus aufgenommen und wir Heimatlosen fanden in der uns gänzlich entfremdeten Heimat dort wieder den ersten heimischen Boden. Mit Papa Fischer bei Heines verbrachten wir meist unsere Abende und erfreuten unter hoffnungsvollen Gesprächen uns der Kartoffeln und des Herings, aus welchem meistens die Mahlzeit bestand. – Die Schröder-Devrient war auf Urlaub abwesend; Joseph Tichatschek, welcher ebenfalls im Begriff war, auf Urlaub zu gehen, konnte ich eben nur begrüßen, um mit ihm flüchtig einiges aus seiner Partie des „Rienzi“ durchzugehen. Sein frisches, lebhaftes Wesen, seine herrliche Stimme, seine große musikalische Befähigung, gaben seiner Versicherung, dass er sich auf die Rolle des „Rienzi“ freue, einen für mich besonders erfreulichen Nachdruck. Heine versicherte mir außerdem, dass schon die Aussicht zu vielen neun Kostümen und namentlich einer neun silbernen Rüstung, Joseph Tichatschek auf das lebhafteste für meine Rolle einnehme und ich seiner unter allen Umständen sicher sein könnte. So durfte ich mich denn nun bereits näher mit den Vorbereitungen des Studiums, dessen Beginn für den Spätsommer, nach der Rückkehr der Hauptsänger aus ihrem Urlaub, angesetzt war, beschäftigen. – Namentlich musste ich Freund Fischer durch meine Bereitwilligkeit zu Kürzungen der übermäßig starken Partitur zu beruhigen suchen. Er meinte es hierin so ehrlich, dass ich gern mit ihm über die beschwerliche Arbeit gemeinsam mich hermachte. Auf einem alten Flügel im Probezimmer des Hoftheaters spielte und sang ich nun dem erstaunten Mann meine Partitur mit so tobender Energie vor, dass er, der das Klavier gern verloren gab, nur noch um meine Brust besorgt blieb und unter herzlichem Lachen jeden Streit über zu kürzende Stellen bald gänzlich aufgab, da gerade dort, wo er eine Auslassung für möglich hielt, ich ihm mit hinreißender Beredsamkeit bewies, dass es sich eben dabei um die Hauptsache handle. Kopfüber tauchte er mit mir unter in den ungeheuren tönenden Wust, gegen dessen Berechtigung er nichts anderes aufbringen konnte, als das Zeugnis seiner Taschenuhr, dessen Richtigkeit ich ihm endlich auch bestritt. Leichten Herzens warf ich ihm als Beute die große Pantomime und das meiste Ballett des zweiten Aktes hin, wobei ich anzunehmen glaubte, dass wir eine ganze halbe Stunde ersparten. So wurde denn in Gottes Namen das ganze Ungeheuer den Kopisten zum Ausschreiben übergeben; das Übrige sollte sich alles finden. –

Wir sahen uns nun darnach um, was wir mit diesem Sommer anfangen sollten; und ich beschloss einen mehrmonatlichen Aufenthalt in Töplitz, dem Ort meiner berauschenden ersten Jugendausflüge, dessen gute Luft und Bäder zugleich der angegriffenen Gesundheit Minnas, meiner Meinung nach, von Vorteil sein sollten. Ehe wir unseren Vorsatz ausführten, kostete mich die Sicherstellung des Schicksals meines „fliegenden Holländers“ noch einen mehrmaligen Besuch Leipzigs. Am 5. Mai wandte ich mich dorthin, um Herrn von Küstner, den neun Berliner Intendanten, dessen kürzlich erfolgte Ankunft in Leipzig man mir gemeldet hatte, zu sprechen. Dieser befand sich in der eigentümlichen Lage, dieselbe Oper, welche er zuvor von München aus abgewiesen hatte, nun in Berlin aufführen zu sollen, weil sie dort von seinem abtretenden Vorgänger angenommen war. Er versprach mir, zu überlegen, wozu er sich in diesem merkwürdigen Fall zu entscheiden habe. Um das Resultat dieser Überlegung kennen zu lernen, beschloss ich, am 2. Juni Küstner diesmal in Berlin selbst aufzusuchen, fand jedoch bereits in Leipzig einen Brief von demselben vor, worin ich gebeten wurde, im Betreff einer genaueren Entschließung mich noch einige Zeit zu gedulden. Ich benutzte nun die Nähe zu einem Ausflug nach Halle, um dort meinen ältesten Bruder Albert zu besuchen. Es war für mich bedauerlich und sehr herabdrückend, den Ärmsten, dem ich das Zeugnis höheren Strebens und selbst bedeutender Begabung für den dramatischen Gesang geben musste, in so höchst unwürdigen, kleinlichen Verhältnissen, wie das Hallesche Theater sie boten, mit seiner Familie anzutreffen. Die Kenntnisnahme solcher Zustände, denen ich einst selbst so nahe gewesen war, wirkte jetzt unbeschreiblich abschreckend auf mich. Noch bekümmernder war es mir aber, von diesen Zuständen meinen Bruder in einer Weise sprechen zu hören, die mir leider nur zu sehr verriet, mit welch' trostloser Ergebung er sich bereits darein gefügt hatte.

Johanna Jachmann-Wagner; * 13. Oktober 1828 in Seelze bei Hannover – † 16. Oktober 1894 in Würzburg, war eine deutsche Opernsängerin (Sopran).

Nur eines berührte mich ermutigend, nämlich die Erscheinung, das kindliche Wesen und die bereits überraschend schöne Stimme der damals fünfzehnjährigen Stieftochter meines Bruders, Johanna, welche mir das Lied Spohrs: „Rose, wie bist du so schön“ in rührender Weise vorsang.

Von hier kehrte ich nun nach Dresden zurück, um endlich mit Minna und einer ihrer Schwestern bei wundervollem Wetter die angenehme Reise nach Töplitz auszuführen, wo wir am 9. Juni eintrafen und in dem Haus „zur Eiche“ in Schönau notdürftiges Quartier nahmen. Hier trafen wir bald mit meiner Mutter zusammen, welche ihren altgewohnten jährlichen Besuch der Töplitzer warmen Bäder diesmal umso lieber ausführte, als sie mich dort anzutreffen wusste. Hatte sie von früher her gegen Minna, meiner gar zu jugendlichen Verheiratung mit ihr wegen ein widerwilliges Vorurteil gehabt, so erhielt sie nun, durch Bekanntwerden mit ihren häuslichen Eigenschaften vollen Grund, die Genossin meiner trübseligen Pariser Leiden zu achten und lieb zu gewinnen. Mich erfreute im Umgang mit der Mutter, welche andererseits bei ihrer Launenhaftigkeit manche Rücksichten in Anspruch nahm, besonders die große Regsamkeit der fast kindlichen Phantasie, welche ihr jetzt in so starkem Grad verblieben war, dass sie sich eines Morgens beklagte, ich hätte sie durch Erzählung der Tannhäuser-Sage am vergangenen Abend die ganze Nacht über in zwar angenehme, aber doch sehr aufregende Schlaflosigkeit versetzt.

Adolf Heinrich Schletter, * 8. Januar 1793 in Leipzig – † 1853

Kaum hatte ich nun durch briefliche Vermittlung bei dem reichen Kunstmäzen Schletter in Leipzig für den im Misere in Paris zurückgebliebenen Kietz einiges ausgewirkt, für ärztliche Behandlung Minnas, und für die Ordnung meiner eigenen kümmerlichen finanziellen Lage zur Not gesorgt, als ich mich in früh gewohnter Weise zu einer mehrtägigen Fußwanderung in das böhmische Gebirge aufmachte, um meinen Plan zum „Venusberg“ unter den angenehmen Eindrücken eines solchen Ausflugs in mir auszuarbeiten.

Hierzu reizte es mich, auf dem so romantisch gelegenen Schreckenstein bei Aussig für mehrere Tage in dem kleinen Gastzimmer, in welchem des Nachts mir eine Streu aufgemacht wurde, mein Quartier zu nehmen. Tägliche Besteigung der „Wostrai“, der höchsten Bergspitze der Umgegend, erfrischten mich und die phantastische Einsamkeit regte meinen Jugendmut in derart wieder auf, dass ich eine volle Mondnacht, in das bloße Bett-Tuch gewickelt, auf den Ruinen des Schreckensteins herumkletterte, um mir so selbst zur fehlenden Gespenstererscheinung zu werden, wobei mich der Gedanke ergötzte, von irgendjemand mit Grausen wahrgenommen zu werden. Hier setzte ich denn nun in mein Taschenbuch den ausführlichen Plan zu einer dreiaktigen Oper der „Venusberg“ auf, welchem vollkommen getreu ich später die Dichtung ausführte. Bei einer Ersteigung der „Wostrai“ überraschte mich beim Umbiegen um eine Talcke die lustige Tanzweise, welche ein Hirte, auf eine Anhöhe gelagert, pfiff. Ich befand mich sogleich im Chor der Pilger, welche an dem Hirten vorbei durch das Tal ziehen, vermochte es aber in keiner Art, später die Weise des Hirten mir zurückzurufen, weshalb ich mir dafür auf die bekannte Art selbst zu helfen hatte. – Mit dieser Ausbeute bereichert, kehrte ich in wundervoller Stimmung und schöner Gesundheit nach Töplitz zurück, von wo mich nun bald interessante Nachrichten über die bevorstehende Rückkehr Tichatscheks und der Schröder-Devrient nach Dresden zurückzugehen bestimmten, weniger, um beim beginnenden Studium des „Rienzi“ nichts zu versäumen, als vielmehr zu verhüten, dass die Direktion nicht etwa stattdessen etwas anderes beginnen lassen möchte. Minna ließ ich für einige Zeit noch in der Gesellschaft der Mutter zurück und traf am 18. Juli in Dresden ein.

Nachdem ich mir in einem sonderbaren, jetzt niedergerissenen Haus eine auf die Maximiliansallee blickende kleine Wohnung gemietet, setzte ich mich nun eifriger mit den zurückgekehrten Hauptsängern der Oper in Beziehung. – Mein alter Enthusiasmus für die Schröder-Devrient lebte neu auf, als ich sie häufiger wieder in der Oper auftreten sah. Es machte auf mich einen eigentümlichen Eindruck, sie zuerst in Gretrys „Blaubart“ wiederzuhören, da ich mich entsinnen musste, dass diese Oper das erste Stück war, welches ich – eben in Dresden – als fünfjähriger Knabe sah und wovon ich noch die wunderlichen ersten Eindrücke bewahrte. Meine frühesten Kindererinnerungen lebten dadurch auf, und ich gedachte dessen, dass es die Arie des Ritters Blaubart: „Ha, die Falsche! Die Tür offen!“ gewesen war, welche ich, einen selbst verfertigten Papierhelm auf dem Kopf, zur Belustigung des ganzen Hauses oft mit großer Emphase vorgetragen hatte. Freund Heine wusste noch davon. – Im Übrigen wollten die Opern-Vorstellungen keinen besonders günstigen Eindruck auf mich machen; namentlich vermisste ich den sonoren Klang des vollbesetzten Pariser Streichinstrument-Orchesters sehr. Ich bemerkte, dass man bei der Eröffnung des schönen neun Theatergebäudes gänzlich außer Acht gelassen hatte, die Vermehrung der Saiteninstrumente im Verhältnis zu dem größeren Raum vorzunehmen. Hieran, wie in der in vielen wesentlichen Punkten stets dürftigen Ausstattung der Szene, prägte sich mir der Eindruck einer gewissen Armseligkeit des deutschen Theaterwesens ein, welcher da am auffallendsten war, wo das Repertoire der Pariser Oper, noch dazu in elenden Übersetzungen des Textes, reproduziert wurde. Hatte ich nun in Paris bereits eine tiefe Unbefriedigung von diesem Opernwesen empfunden, so kehrte mir jetzt das Gefühl, welches mich einst von den deutschen Theatern nach Paris getrieben hatte, neu und verstärkt zurück, so dass ich mir von Neuem wie degradiert vorkam und im tiefsten Inneren eine Verachtung nährte, welche für jetzt bereits so stark war, dass ich an ein dauerndes Befassen, selbst mit einem der besten deutschen Operntheater, gar nicht mehr denken mochte, sondern mich sehnsüchtig fragte, was ich denn nur eigentlich ergreifen sollte, um mich zwischen Ekel und Wunsch in dieser sonderbaren Welt zu behaupten.

Da waren es denn die begabten außerordentlichen Naturen einzelner Persönlichkeiten, welche mir so viel Teilnahme einflößten, dass ich durch sie über meine Skrupel hinweggeleitet werden konnte. Vor allem gilt dies eben von meiner großen Meisterin Schröder-Devrient, mit welcher gemeinsam wirken zu können ja einst mein brennendster Ehrgeiz gewesen war. Allerdings war seit meinen ersten Jugendeindrücken von ihr eine ziemliche Reihe von Jahren vergangen. Im Betreff ihrer äußeren Erscheinung durfte sich im folgenden Winter Berlioz, welcher damals nach Dresden kam, in einem Pariser Bericht bereits ungünstig dahin äußeren, dass ihr etwas „materneller“ Embonpoint ihr für jugendliche Rollen, namentlich aber im Männerkostüm, wie es im „Rienzi“ der Fall war, störend auf die Imagination wirkte. Ihre Stimme, welche an und für sich nie von der materiellen Bedeutung außerordentlicher Gesangsorgane gewesen war, fühlte sich oft gehindert, und namentlich war die Sängerin genötigt, das Tempo durchweg etwas zu trainieren. Mehr als von diesen materiellen Nachteilen wurden ihre Leistungen jetzt jedoch durch den Umstand beeinträchtigt, dass ihr Repertoire aus einer beschränkten Anzahl von Glanzrollen bestand, welche sie nun bereits so außerordentlich oft durchgeführt hatte, dass eine gewisse Stabilität in der bewussten Berechnung der Effekte oft im Sinn einer Manier erschien, welche, durch Neigung zur Übertreibung, zu Zeiten bis an das Peinliche zu streifen vermochte. Konnte mir dies nicht entgehen, so war doch aber auch ich gerade ganz besonders befähigt, über diese entstehenden Schwächen hinweg das Große und Unvergleichliche ihrer Leistungen immer noch mit entzückendster Deutlichkeit zu erfassen; wirklich bedurfte es auch nur besonders erregter Zustände der Künstlerin, wie ihr sonderbar bewegtes Leben solche ihr immer noch zuführte, um ihr die vollste schöpferische Kraft ihrer Blütezeit wiedererstehen zu lassen; und hiervon sollte ich noch die erhebendsten Erfahrungen machen. Eigentlich bedenklich und erkältend wirkte nur meine Wahrnehmung des zersetzenden Einflusses des Theaterwesens auf den ursprünglich gewiss groß und edel angelegten Charakter der Künstlerin. Ich musste aus demselben Mund, aus welchem ich die begeistertste Tonsprache der großen Dramatikerin vernahm, andererseits ziemlich die gleiche Sprache vernehmen, welche mit wenigem Unterschied von allen Theaterheldinnen gesprochen wird. Dass die bloße Naturgabe einer schönen Stimme, ja wohl selbst nur rein körperliche Vorzüge imstande waren, Rivalinnen neben ihr in die Gunst des Publikums zu setzen, vermochte sie nicht zu ertragen; und hierüber gelangte sie so wenig zu der einer großen Künstlerin würdigen Resignation, dass ihr Eifer vielmehr mit den Jahren in peinlicher Weise zunahm. Für jetzt bemerkte ich dies mehr, als dass ich darunter zu leiden hatte. Größere Beschwerde verursachte es mir, dass sie nicht eigentlich leicht Musik erfasste und das Studium einer neun Partie für sie von Schwierigkeiten begleitet war, welche namentlich dem Komponisten, der ihr sein Werk einzustudieren hatte, ziemlich peinvolle Stunden bereiteten. Dass sie sich nur langsam mit neun Aufgaben bekannt machte, führte namentlich in Betreff der Partie des Adriano im „Rienzi“ späterhin zu Enttäuschungen ihrerseits, welche mir große Not bereiteten.

War hier eine schwierige große Natur sorgfältig zu behandeln, so hatte ich dagegen mit dem kindlich beschränkten und oberflächlichen, aber außerordentlich glänzend begabten Tichatschek es ungemein leicht. Er lernte seine Partien nicht gut auswendig, weil er so musikalisch war, dass er die schwierigsten Noten vom Blatt sang, und somit jedes Studium von vorne herein für erledigt hielt, während bei den meisten anderen Sängern eben das Treffen der Noten das Studium ausmachte. Hatte er nun die Partie in genügenden Proben oft genug durchgesungen, um sie seinem Gedächtnis nach Bedürfnis einzuprägen, so musste es sich des Weiteren von selbst finden, in welcher Weise er den Anforderungen der Gesangskunst und des dramatischen Vortrags zu entsprechen habe. Schreibe-Fehler des Textes in seiner Stimme lernte er unverbesserlich auf diese Weise mit auswendig und sprach das falsche Wort mit derselben deutlichen Energie wie das richtige aus. Bemerkungen hierüber, überhaupt Vorschläge in Betreff der Auffassung, wies er mit liebenswürdigem Eifer von sich, indem er behauptete, „das würde sich schon finden“. Und in der Tat ergab auch ich mich sehr bald einer vollkommenen Enthaltung von jedem Versuch, die Geisteskräfte des Sängers für die Erfassung der Aufgabe meiner Heldenrolle in Anspruch zu nehmen, wofür ich durch den liebenswürdigsten Enthusiasmus, mit dem er sich auf seine dankbare Partie warf, und die hinreißende Wirkung seines glänzenden Stimmorgans sehr erwünscht entschädigt wurde.

Außer diesen beiden Darstellern der Hauptrollen hatte ich nur über sehr mittelmäßige Kräfte zu verfügen. Guter Wille war aber überall vorhanden, und um selbst den Kapellmeister Reissiger zum fleißigen Abhalten der Klavierproben zu veranlassen, griff ich zu einem ingeniösen Mittel. Er klagte mir seine Not, einen guten Operntext zu bekommen und hielt es für sehr vernünftig von mir, dass ich mich daran zu gewöhnen scheine, mir meine Texte selbst zu schreiben. Ein gleiches für sich zu tun, habe er leider in der Jugend vernachlässigt und doch fehle ihm nichts weiter zu glücklichen Erfolgen als dramatischer Komponist, da ich doch gewiss selbst gestehen müsste, dass er „sehr viel Melodie“ habe; aber es scheine, dass dies nicht genügend sei, die Sänger in den rechten Enthusiasmus zu bringen, weshalb er denn zu erleben hätte, dass, zum Beispiel, die Schröder-Devrient dieselbe Final-Stelle, mit welcher sie in Bellinis „Romeo und Julie“ das Publikum stets in Ektase versetze, in seiner „Adèle de Foix“ ganz gleichgültig hersänge. Es liege demnach doch wohl an den Sujets. Und nun versprach ich ihm sofort, ihm einen Operntext zu liefern, in welchem er diese und ähnliche Melodien mit höchstem Effekt solle anbringen können. Hierauf ging er mit größter Freude ein; und ich bestimmte nun meinen älteren Entwurf der „hohen Braut“, nach dem Königschen Roman, welchen ich einst Scribe übersandt hatte, zur Versifikation als gültigen Operntext für Reissiger. In jede Klavierprobe versprach ich ihm eine Seite Verse mitzubringen; und dies führte ich redlich aus, bis das ganze Buch fertig war. Sehr erstaunt war ich, nach einiger Zeit zu erfahren, dass Reissiger sich von einem Schauspieler Kriete wiederum einen neun Operntext anfertigen ließ, welcher „der Schiffbruch der Medusa“ getauft wurde. Ich erfuhr nun, dass die argwöhnische Frau Kapellmeisterin meine Bereitwilligkeit, ihrem Gatten einen Operntext abzutreten, mit höchstem Bedenken erfüllt hatte. Beide fanden zwar, dass das Buch gut und wirkungsreich sei; nur vermuteten sie irgendeine bedenkliche Falle dahinter, welcher zu entgehen jedenfalls die nötigste Vorsicht erheische. So kam es, dass ich wieder die Verfügung über meinen Operntext erhielt und hiermit späterhin meinem alten Freund Kittl in Prag aushelfen konnte, welcher ihn unter dem Titel: „die Franzosen vor Nizza“ in seiner Weise komponierte und, wie mir versichert wurde (da ich sein Werk nie hörte), in Prag häufig mit Beifall zur Aufführung brachte; bei welcher Gelegenheit ich sogar von einem Prager Kritiker belehrt wurde, dass dieser Text Zeugnis für meine eigentliche Befähigung zum Librettisten ablege und es nur eine Verirrung sei, wenn ich auch mit dem Komponieren mich abgäbe; wogegen Laube nach meinem „Tannhäuser“ behauptete, es sei mein Unglück, dass ich mir nicht von einem geschickten Theaterstückschreiber einen ordentlichen Operntext für meine Musik machen ließe.

Für jetzt brachte mir diese Arbeit den erwünschten Erfolg ein; Reissiger hielt beim Studium des „Rienzi“ gebührend aus. Mehr als meine Opernverse ihn im Zug erhielten, wirkte hierauf jedoch die wachsende Teilnahme der Sänger, vor allem Tichatschek's wahre Begeisterung dafür. Für ihn, der so gern um einer Jagdpartie willen den Unterhaltungen am Klavier des Theaterfoyers entsagte, waren die Proben des „Rienzi“ bald wahre Feste, zu welchen er immer mit strahlenden Augen und ausgelassener guter Laune erschien. Ich befand mich hierbei bald wie in einem fortgesetzten Rausch; besondere Lieblingsstellen wurden von den Sängern bei jeder Probe mit Akklamation begrüßt, und ein Ensemblestück des dritten Finales, welches später leider gänzlich aus allen Aufführungen (der Länge wegen) ausgelassen werden musste, wurde bei dieser Gelegenheit sogar für mich zu einer Erwerbsquelle. Tichatschek behauptete nämlich, dieses H-Moll sei so schön, dass man nur jedes Mal etwas dafür zahlen müsse und legte einen blanken Silbergroschen auf, die übrigen Sänger zur Nachahmung auffordernd; in bester Laune ward von allen redlich beigesteuert; wenn wir so weit kamen, hieß es in jeder Probe: „jetzt kommt die Neugroschenstelle“, und Frau Schröder-Devrient, als sie auch ihre Börse ziehen musste, erklärte, dieses Studium würde sie noch völlig arm machen. Ich erhielt jedes Mal gewissenhaft diese sonderbare Tantième überliefert, und keiner ahnte, dass dieses scherzhafte Honorar mir und meiner Frau oft höchst erwünscht zur Bestreitung der Tagesmahlzeit kam.

Anfang August war nämlich auch Minna, für einige Zeit von meiner Mutter begleitet, aus Töplitz nach Dresden zurückgekommen. Wir lebten in einer kalten Wohnung kümmerlich, aber hoffnungsvoll der leider sich sehr verzögernden Erlösung entgegen. Unter häufigen Störungen durch das schwankende und so bedürfnisvolle Repertoire eines deutschen Operntheaters vergingen über den Vorbereitungen meines Werkes die Monate August und September, und erst im Oktober nahmen die kombinierten Proben den Charakter an, welcher die Sicherheit einer baldigen Aufführung ankündigt. Mit dem Beginn der Ensemble- und Orchesterproben trat der unfehlbare Glaube an einen großen Erfolg bei jedem Beteiligten ein. Die großen Theaterproben wirkten endlich vollends berauschend. Als wir die erste Szene des zweiten Aktes, mit dem Auftritt der Friedensboten zuerst in szenierter Vollständigkeit uns vorführten, brach eine allgemeine Rührung aus, und selbst die Schröder-Devrient, welche bereits gegen ihre Rolle, da sie darin nicht zur Heldin des Dramas sich machen konnte, ärgerlich befangen war, konnte nur mit von Tränen erstickter Stimme auf meine an sie gerichteten Fragen antworten. Ich glaube, dass das gesamte Theaterpersonal bis auf die untergeordnetsten Angestellten mich wie ein wahres Wunder liebten und irre wohl nicht, wenn hierzu die Teilnahme und das gerührte Mitgefühl für einen jungen Mann, von dessen ungemeinen Lebensnöten wohl alle eine Vorstellung haben mochten, und der nun aus völliger Unbekanntheit plötzlich in Glanz heraustrat, viel beitrug. Als in der Erholungspause der Generalprobe die Mitglieder sich nach verschiedenen Seiten zerstreuten, um durch ein Frühstück die ermüdeten Nerven zu erfrischen, blieb ich still auf einem Brettergerüst der Bühne sitzen, um niemand die Verlegenheit merken zu lassen, in welcher ich mich befand, gleich ihnen mich bedienen zu lassen. Ein invalider italienischer Sänger, welcher eine kleine Rolle im „Rienzi“ sang, schien dies zu bemerken und brachte mir gutmütig ein Glas Wein und ein Stück Brot herbei. Es tat mir leid, im Verlauf der Jahre ihm diese kleine Rolle wieder abnehmen zu müssen, was ihm die üble Behandlung seiner Frau in dem Grad zuzog, dass er von da ab, ehelich gezwungener Weise, sich zu meinen Feinden zählen musste. Als ich nach meiner Flucht von Dresden im Jahr 1849 erfuhr, dass ich von demselben Sänger wegen vermeintlicher Teilnahme am Dresdener Aufstand polizeilich denunziert worden war, fiel mir das Frühstück in der Generalprobe des „Rienzi“ ein, und ich glaubte eine Strafe für meinen Undank hiergegen erkennen zu müssen, da ich mich schuldig fühlte, ihn später in eheliche Not gebracht zu haben.

Die Stimmung, in welcher ich so der ersten Aufführung meines Werkes entgegensah, kann ich mit nichts vergleichen, was je vorher und nachher von mir in dieser Weise erfahren worden ist. Sie wurde von meiner guten Schwester Klara geteilt, welche um diese Zeit aus Chemnitz, wo sie ein kümmerliches bürgerliches Leben führte, zu mir nach Dresden kam, um an meinem Schicksal teilzunehmen. Die Arme, deren unleugbar große künstlerische Anlagen so früh verkümmert waren, und die dagegen nun in trivialen bürgerlichen Verhältnissen mühsam als Gattin und Mutter sich dahinschleppte, ahmte unter dem Einfluss meines wachsenden Erfolges mit inniger Rührung auf. Mit ihr und dem trefflichen Chordirektor Fischer brachten wir unsere Abende in der Heine'schen Familie, immer bei Kartoffeln und Hering, in oft wunderbar schöner Stimmung zu. Am Abend vor der ersten Aufführung half denn endlich selbst noch ein Punsch, unser Glück vollständig zu machen. Unter Weinen und Lachen taumelten wir wie glückliche Kinder auseinander, um dem Tag entgegen zu schlafen, der eine sicher vorausgesehene große Entscheidung bringen sollte. – Am Morgen des 20. Oktober 1842, an welchem ich mir vorgenommen hatte, keinen meiner Sänger mehr durch einen Besuch zu stören, begegnete ich dennoch dem etwas langweiligen, aber ehrenwerten Sänger einer der kleineren Basspartien meiner Oper, dem steifen und philisterhaften Herrn Carl Risse. Es war ein etwas kühler, wunderheller Sonnentag, welcher nach vorausgegangener trüber Witterung auf uns herabblickte, als der sonderbare Mensch wie festgebannt zur Begrüßung vor mir stehen blieb, kein Wort hervorbrachte und mir nur staunend und verklärt in das Gesicht sah, um, wie er mir endlich in sonderbarer Ergriffenheit hervorbrachte, sich zu vergewissern, wie ein Mensch aussähe, der eben mit diesem Tag einem so ungewöhnlichen Schicksal entgegenginge. Ich lächelte und dachte, nun müsse es doch wohl seine Bewandtnis mit mir haben und versprach Risse, nächster Tage in der „Stadt Hamburg“ mit ihm ein Glas von dem vorzüglichen Wein zu trinken, den er mir stammelnd angepriesen hatte.

* * *

Uraufführung des Rienzi in Dresden im Oktober 1842

Uraufführung des Rienzi in Dresden im Oktober 1842

Mit ähnlichen Empfindungen, als ich der ersten Aufführung des „Rienzi“ an diesem Tag beiwohnte, habe ich seitdem nie auch nur vergleichsweise wieder ein ähnliches Ereignis erleben dürfen. Die nur zu begründete Sorge für das Gelingen hat bei allen späteren ersten Aufführungen meiner Arbeiten von mir mich stets so vorherrschend erfüllt, dass ich zu irgendeinem Genuss oder auch nur zu einer eigentlichen Beachtung der Aufnahme vonseiten des Publikums, nie wieder gelangen konnte. Was ich in späteren Jahren bei der Generalprobe von „Tristan und Isolde“ unter außerordentlichen Umständen empfand, stand dagegen von dem Eindruck der ersten Rienzi-Aufführung auf mich so grundverschieden ab, dass es, in einem anderen Sinn, durchaus außer allem Vergleich damit steht. – Im Betreff ihres ersten Erfolges stand fest, dass dieser im Voraus unzweifelhaft gesichert war. Dass sich das Publikum mit so großer Bestimmtheit, als es der Fall war, für mich erklärte, war insofern außerordentlich, als sich das Publikum ähnlicher Städte, wie Dresden, nie in der Lage befindet, über ein Werk von irgendwelcher Bedeutung nach seiner ersten Aufführung gültig zu entscheiden und daher auch gegen die Arbeiten unbekannter Autoren sich in einer erkältenden Befangenheit befindet.

Uraufführung des Rienzi am Königlichen Hoftheater in Dresden am 20. Oktober 1842

In diesem Fall war es nun aber zu einer Ausnahme gedrängt worden, da sich durch das zahlreiche Theater- und Musikerpersonal lange vorher so überaus günstige Berichte über meine Oper in der Stadt verbreitet hatten, dass die ganze Bevölkerung mit fieberhafter Spannung dem verkündeten Wunder entgegensah. Ich befand mich mit Minna, meiner Schwester Klara und der Familie Heine in einer Parterreloge, und wenn ich mir meinen Zustand während dieses Abends zurückrufen will, kann ich mir ihn nicht anders als mit allen Eigenschaften eines Traumes behaftet vergegenwärtigen. Eigentliche Freude oder Ergriffenheit empfand ich gar nicht; meinem Werk fühlte ich mich ganz fremd gegenüber; wogegen die dicht gefüllten Zuschauer-Räume mich wahrhaft ängstigten, so dass ich nicht einen Blick auf die Masse des Publikums zu werfen vermochte und die Nähe desselben nur wie ein elementarisches Ereignis – ungefähr wie einen anhaltenden Gewitterregen – empfand, gegen welches ich mich im verborgensten Winkel meiner Loge wie unter einem Wetterdach schützte. Den Applaus bemerkte ich nie; und als nach den Aktschlüssen auch ich stürmisch hervorgerufen wurde, musste ich jedes Mal von Freund Heine erst gewaltsam darauf aufmerksam gemacht und auf die Bühne gedrängt werden. Dagegen beschäftigte mich eine Hauptsorge mit wachsender Angst; ich bemerkte nämlich, dass bereits nach dem zweiten Akt es so spät geworden war, wie wenn z. B. der ganze „Freischütz“ aufgeführt wird; da nun der dritte Akt wegen der vorkommenden kriegerischen Tumulte sich besonders betäubend anließ und am Schluss dieses Aktes es unleugbar 10 Uhr geworden war, somit die Aufführung bereits vier volle Stunden gedauert hatte, verfiel ich in eine vollständige Verzweiflung; dass ich auch nach diesem Akt nochmals lebhaft hervorgerufen worden war, hielt ich für eine letzte Artigkeit des Publikums, welches hiermit ganz sicher für diesen Abend genug zu haben erklären und nun massenweise das Theater verlassen würde. Da wir nun noch zwei Akte vor uns hatten, nahm ich für bestimmt an, wir würden nicht zu Ende spielen können und erklärte meine Zerknirschung darüber, im Betreff gewünschter Kürzungen zur rechten Zeit nicht mehr Einsicht gezeigt zu haben, wofür ich mich nun dem unerhörten Fall ausgesetzt sähe, eine Oper, die an und für sich außerordentlich gefalle, nicht zu Ende bringen zu können, bloß aus dem Grund, weil sie von lächerlicher Länge wäre. Dass die Sänger gutes Mutes blieben und namentlich Tichatschek, je länger es dauerte, desto rüstiger und wohlgemuter sich fühlte, erklärte ich für gutmütiges Gaukelspiel, mit welchem man mich über den unabwendbaren Skandal täuschen wollte. Mein Staunen, selbst im letzten Akt – gegen Mitternacht – immer noch das Publikum vollzählig anzutreffen, führte zu meiner vollständigen Perplexität; ich glaubte meinen Ohren und Augen nicht mehr und hielt den ganzen Vorgang dieses Abends für einen Spuk. Mitternacht war vorüber, als ich endlich zum letzten Mal dem donnernden Ruf des Publikums an der Seite meiner getreuen Sänger zu folgen hatte.

Was meine verzweiflungsvolle Stimmung im Betreff der Wirkung der unerhörten Länge meiner Oper bestärkte, war die Stimmung meiner eigenen Verwandten, mit denen ich noch für kurze Zeit nach der Vorstellung zusammentraf. Die Familie des Friedrich Brockhaus war mit einigen Bekannten von Leipzig herübergekommen und hatte uns zu sich in den Gasthof eingeladen, in der Meinung, einen angenehmen Erfolg beim gemütlichen Nachtmahl feiern und etwa auf mein Wohl anstoßen zu können. Dort trafen wir aber bereits Küche und Keller geschlossen, und alles befand sich so in höchstem Grad abgespannt, dass ich nur Ausrufe über das Unerhörte des Erlebnisses einer Opernvorstellung, welche von 6 Uhr bis nach Mitternacht dauerte, vernahm. Etwas anderes äußerte sich nicht, und in völliger Betäubung schlichen wir aus einander. – Früh um acht Uhr des anderen Tages fand ich mich bereits auf der Notisten-Expedition ein, um, falls es noch zu einer zweiten Aufführung kommen sollte, die nun mir nötig dünkenden Kürzungen in den Stimmen anzuordnen. Hatte ich im Sommer zuvor dem treuen Chordirektor Fischer jeden Takt bestritten und seine Unerlässlichkeit zu beweisen gewusst, so verzehrte mich nun eine blinde Streich-Wut. Nichts schien mir in meiner Partitur mehr nötig zu sein; was das Publikum am vorangehenden Abend zu verschlingen gehabt hatte, erschien mir nur als ein Wust von lauter Unmöglichkeiten, von denen alles und jedes ausgelassen werden konnte, ohne im Mindesten etwas zu stören oder etwa unverständlich zu machen, da es mir auf nichts mehr anzukommen däuchte, als mein Konvolut von Monstruositäten eben nur in irgendeinem anständigen Rahmen unterzubringen. Durch die größte Rücksichtslosigkeit in den von mir den Kopisten aufgegebenen Kürzungen hoffte ich zugleich auch einer Katastrophe entgegenzutreten, da ich nicht anders vermutete, als dass der Generaldirektor in Übereinkunft mit Stadt und Theater, mich noch an diesem Tag bedeuten würde, dass man so etwas, wie die Aufführung meines „letzten Tribunen“, der Sonderbarkeit wegen wohl einmal, aber nicht mehrere Male geschehen lassen könnte. Ich wich deshalb auch den Tag über sorgfältig jeder Berührung mit dem Theater aus, um erst der wohltätigen Wirkung meiner heroischen Kürzungen, davon die Nachrichten während dem sich verbreiten sollten, Zeit zu lassen. Nur sah ich am Nachmittag bei den Kopisten wieder nach, um mich zu überzeugen, ob alles gehörig nach meinen Anordnungen ausgeführt würde; hier erfuhr ich denn, dass Tichatschek ebenfalls dagewesen sei, die von mir angeordneten Kürzungen sich habe zeigen lassen und dagegen verboten habe, sie auszuführen. Auch Chordirektor Fischer wollte mich wegen der Kürzungen sprechen; die Arbeiten waren suspendiert; mir schien eine große Konfusion im Anzug; ich begriff nicht, was das alles zu sagen haben sollte und befürchtete Unheil, wenn die mühsamen Arbeiten verzögert würden. Endlich suchte ich am Abend Tichatschek im Theater auf; ich ließ ihn nicht zu Wort kommen, sondern befragte ihn nur ärgerlich, warum er die Arbeiten der Kopisten unterbrochen habe. Mit halb erstickter Stimme entgegnete er kurz und trotzig: „ich lasse mir nichts streichen, – es ist zu himmlisch.“ Nun starrte ich ihn an, und befand mich plötzlich wie verzaubert; ein so unerhörtes Zeugnis für meinen Erfolg musste mich aus meiner sonderbaren Besorgnis reißen. Andere kamen hinzu; Fischer strahlte vor Freude und lachte mich aus; alles sprach mir nur von der enthusiastischen Bewegung, in welcher sich die ganze Stadt befinde; vom Intendanten kam mir ein Brief des Dankes für mein schönes Werk zu. Mir blieb nichts übrig, als Tichatschek und Fischer zu umarmen und meiner Wege zu gehen, um Minna und Klara zu berichten, wie es stünde.

Nach einigen Ruhetagen für die Sänger fand am 26. Oktober die zweite Aufführung mit verschiedenen Kürzungen die ich mit Mühe bei Tichatschek durchgesetzt, statt. Ich hörte keine besonderen Klagen über die immer noch sehr bedeutende Länge, und endlich ward ich der Ansicht Tichatschek's, dass, wenn er es aushalte, das Publikum es wohl auch aushalten könne. Somit ließ ich nun für sechs Vorstellungen, welche sich stets auf der vollsten Höhe des Beifalls erhielten, der Sache freien Lauf. – Meine Oper hatte aber auch die Teilnahme der älteren Prinzessinnen des königlichen Hofs erhalten, welche sich über die angreifende Länge des Werkes, von dem sie auf der anderen Seite doch auch nichts verlieren wollten, nicht so leicht hinwegsetzen konnten. Herr von Lüttichau sah sich daher bestimmt, mir den Vorschlag zu machen, die Oper ganz vollständig, aber in zwei Hälften an zwei Abenden zu geben. Mir war dies recht, und nach einer mehrwöchentlichen Pause kündigten wir für den ersten Aufführungstag „Rienzis Größe“, für den zweiten „Rienzis Fall“ an. Der erste Abend gab die zwei ersten, der zweite die drei letzten Akte, zu welchen ich ein besonders einleitendes Vorspiel komponiert hatte.

Wolf Adolf August von Lüttichau, * 15. Juni 1786 – † 1863

Amalie von Sachsen, * 10. August 1794 in Dresden – † 18. September 1870 in Pillnitz.

Augusta von Sachsen, * 21. Juni 1782 in Dresden – † 14. März 1863.

Dies entsprach nun vollkommen den Wünschen der allerhöchsten Herrschaften und namentlich der zwei ältesten Damen der königlichen Familie, den Prinzessinnen Amalie und Augusta.

Das Publikum rechnete aber einfach heraus, dass es für dieselbe Oper, um sie ganz zu hören, jetzt zweimal Entrée zahlen sollte und erklärte die neue Einrichtung ganz bestimmt für eine Prellerei; der Missmut hierüber drohte wirklich dem Besuch des „Rienzi“ verderblich zu werden, und nach drei Aufführungen des geteilten Werkes fand sich die Direktion veranlasst, wieder zur früheren Einheit zurückzukehren, was ich durch die Wiederaufnahme der Kürzungen willig ermöglichte.

Von nun an füllte „Rienzi“, so oft man ihn nur geben konnte, zum Erdrücken das Haus, und die Nachhaltigkeit seines Erfolges wurde mir bald vollständig einleuchtend, als ich bereits den Neid gewahren musste, den er mir von mancher Seite her zuzog. – Eine erste recht peinliche Erfahrung in diesem Betreff hatte ich schon am Tag nach der ersten Aufführung an dem Dichter Julius Mosen gemacht. Ich hatte diesen bereits nach meiner ersten Ankunft in Dresden, im Sommer, aufgesucht; da ich sein Talent wirklich hochschätzte, gelangte ich bald mit ihm zu einem näheren Umgang, welcher manches Angenehme und Belehrende für mich hatte. Er teilte mir einen Band seiner Dramen mit, welche mich durchgängig außerordentlich ansprachen; unter ihnen befand sich auch eine Tragödie „Cola Rienzi“, welche den Stoff in teils mir neuer und, wie es mich dünkte, ergreifender Weise behandelte. Diesem Gedicht gegenüber bat ich ihn, von meinem Opernbuch gar keine Notiz zu nehmen, da es als Dichtung ganz außer aller Möglichkeit eines Vergleiches mit der seinigen stehe; es kostete ihn wenige Überwindung, diese Bitte mir zu gewähren.

Julius Mosen, * 8. Juli 1803 in Marieney – † 10. Oktober 1867 in Oldenburg (Oldb), war ein deutscher Dichter und Schriftsteller.

Nun ließ er aber kurz vor meinem „Rienzi“ eines seiner unglücklichsten Stücke, „Bernhard von Weimar“ in Dresden aufführen und erlebte an dem Erfolg wenig Freude, da die dramatisch leblose, nur auf politische Harangue gerichtete Tendenz desselben das notwendige Schicksal solcher Verirrungen teilte. Mit einiger Verdrießlichkeit sah er nun der Aufführung meines „Rienzi“ entgegen und bekannte mir das bittere Gefühl, sein Trauerspiel gleichen Namens in Dresden nicht zur Annahme bringen zu können – vermutlich um der etwas starken politischen Tendenz wegen, welche allerdings bei gleichem Stoff im rezitierten Schauspiel bemerklicher würde als in der Oper, wo man eben von vorn herein nichts auf die Worte gäbe. Ich hatte ihn gutmütig in dieser Geringschätzung des Operngenres bestärkt; desto befremdlicher betraf es mich nun, als ich ihn am Tag nach der ersten Aufführung meines Werkes bei meiner Schwester Luise antraf und von ihm geradeswegs mit einem Ausbruch von Ärger und höhnischer Verachtung meines Erfolges überschüttet wurde. Er traf jedoch dabei in mir auf ein seltsames Gefühl von der wirklichen Nichtigkeit des von mir im „Rienzi“ im Übrigen mit so gutem Erfolg vertretenen Operngenres, so dass ich seinen unverhohlenen giftigen Auslassungen mit geheimer Beschämung nichts Ernstliches entgegenstellte. Das, was ich ihm ungefähr zu meinen Gunsten hätte erwidern können, war in mir noch nicht zu so klarer Fassung gelangt, stützte sich auch noch nicht auf ein so deutlich nachweisbares Produkt meiner besonderen Richtung, dass ich es auszusprechen vermocht hätte, und ich empfand zunächst hierbei eigentlich nur ein Bedauern mit dem unglücklichen Dichter, welches zu bezeigen ich mich umso eher gedrängt fühlte, als gerade sein Wutausbruch mir die innere Genugtuung gewährte, von ihm mir einen großen Erfolg, über welchen ich selbst noch nicht genau aufgeklärt war, zuerkannt zu wissen.

Des Weiteren legte ich auch bereits beim Anlass der ersten Aufführung des „Rienzi“ den Grund zu einem, später immer sich erweiterendem Zerwürfnis mit den Zeitungsrezensenten. Herr Karl Bank, seither angesessener Hauptrezensent für Musik in Dresden, war mir bereits von Magdeburg her bekannt, wo er mich einmal besucht, und größere Stücke aus meinem „Liebesverbot“ zu seinem wirklichen Gefallen von mir sich hatte vorspielen lassen. Dieser Mann konnte mir, da wir in Dresden wieder zusammengetroffen waren, nicht vergeben, dass es mir unmöglich gewesen war, ihm Eintrittskarten zur ersten Aufführung des „Rienzi“ zu besorgen. Ähnlich erging es mir mit einem Herrn Julius Schladebach, welcher sich um jene Zeit ebenfalls in Dresden als Rezensent niederließ. So zuvorkommend ich gern mich gegen jedermann benahm, empfand ich doch zu jederzeit eine unüberwindliche Abneigung dagegen, irgendeinem Menschen aus dem Grund besondere Rücksicht schenken zu sollen, weil er Rezensent sei, und ich ging hierin mit der Zeit bis zur fast grundsätzlich sich gestaltenden Schroffheit, welche mir mein ganzes Leben über die unerhörtesten Verfolgungen der Journalistik zum großen Teil mit zuzog.

Julius Schladebach, * 1810 – † 1872

Noch trat diese Widerwärtigkeit für jetzt jedoch nicht besonders stark hervor, da sich in Dresden damals die Journalistik durchaus noch nicht breit machte und von Dresden aus in fremde Blätter so wenig geschrieben wurde, dass andererseits die dortigen Kunstvorgänge überhaupt nur sehr wenig Beachtung fanden, was allerdings nicht ohne Nachteil für mich blieb. Somit berührten mich die unangenehmen Seiten meines Erfolges für jetzt so viel wie gar nicht, und eine kurze Zeitlang fühlte ich mich zum ersten und einzigsten Mal in meinem Leben vom allgemeinen Wohlwollen so angenehm getragen, dass ich alle ausgestandenen Lebensnöten mir reich vergolten wähnte.

Denn auch die weiteren, und bisher gänzlich unberechneten Ergebnisse meines Erfolges stellten sich nun überraschend schnell heraus; allerdings weniger im Betreff des materiellen Gewinnes, denn dieser führte sich für diesmal auf dreihundert Taler zurück, welche mir die Generaldirektion statt der sonst nur üblichen zwanzig Louisdor ausnahmsweise als Honorar zahlte. Auch meine Oper an einen Verleger gut verkaufen zu können, durfte ich, ehe sie nicht noch an einigen anderen bedeutenden Orten gegeben war, nicht verhoffen. Doch fügte es das Schicksal, dass durch den gänzlich unerwarteten Tod des königlichen Musikdirektors Rastrelli (Joseph Rastrelli, * 13. April 1799 in Dresden – † 15. November 1842 ebenda, war ein deutscher Komponist und Dirigent), kurz nach der ersten Aufführung des „Rienzi“, plötzlich eine Anstellung erledigt wurde, für welche sich sogleich aller Augen auf mich richteten.

Während die Unterhandlungen hierüber sich einige Zeit hinzogen, gab die Generaldirektion andererseits mir Zeugnis von einer fast leidenschaftlichen Teilnahme für mein Talent. Die erste Aufführung des „fliegenden Holländers“ sollte durchaus dem Berliner Theater nicht gegönnt werden, sondern diese Ehre Dresden zugsichert sein. Da ich vonseiten der Berliner Intendanz keineswegs hierin gehindert wurde, übergab ich sehr gern meine letzte Arbeit ebenfalls dem Dresdener Theater, und hatte ich, da sich keine Heldentenorpartie darin befand, auch auf Tichatschek's Mithilfe dabei zu verzichten, so konnte ich doch desto mehr auf die fördernde Mitwirkung der Schröder-Devrient rechnen, weil dieser mit der weiblichen Hauptrolle eine entsprechendere Aufgabe, als mit ihrer Rolle im „Rienzi“, zugwiesen war. Es war mir lieb, hierbei mich so ganz nur auf sie, welche in der Tat wegen des ihr ungenügenden Anteils am Erfolg des „Rienzi“ in eine eigentümliche Verstimmung gegen mich geraten war, verlassen zu können, und wie sehr ich dies tat, bewies ich ihr mit einer meinem Werk andererseits sehr nachteiligen Übertreibung, indem ich die männliche Hauptrolle dem ehemals tüchtigen, nun aber bereits etwas invaliden und für meine Aufgabe in jeder Hinsicht ungeeigneten Baritonisten Wächter (Eberhard Waechter, * 8. Juli 1929 in Wien – † 29. März 1992 ebenda, war ein österreichischer Opernsänger (Bariton) und Operndirektor. Er galt als einer der bedeutendsten Baritone des 20. Jahrhunderts im deutschen und italienischen Zwischenfach), gegen seine eigenen aufrichtigen Bedenken dagegen, geradeswegs aufzwang. In der Tat sprach die von mir so hoch verehrte Künstlerin, zu meiner großen Befriedigung, schon die Dichtung, als ich sie ihr mitteilte, ganz besonders an; und die Zeit des Studiums der Rolle der „Senta“, für welches ich nun sehr häufig mit ihr verkehrte, wurde durch die ernstliche persönliche Teilnahme, in welche ich für den Charakter und das Schicksal dieser ungewöhnlichen Frau unter ganz besonderen Umständen geriet, zu einer der aufregendsten und in wichtiger Beziehung belehrendsten meines Lebens.

Trotzdem die große Künstlerin, namentlich durch ihre damals zum Besuch bei ihr weilende berühmte Mutter, Sophie Schröder, darin bestärkt und aufgeregt, sich mir völlig ungehalten zeigte, dass ich für Dresden ein so glänzendes Werk wie den „Rienzi“ geschrieben hätte, ohne gerade darin die eigentliche Hauptrolle für sie zu bestimmen, so siegte doch ihre großherzige Natur über diese partikularistische Tendenz; sie erkannte mich laut als „Genie“ an, und erwies mir das besondere Vertrauen, welches, wie sie meinte, nur einem Genie zu schenken sei.

Sophie Schröder, * 28. Februar oder 1. März 1781 in Paderborn – † 25. Februar 1868 in München; gebürtig „Sophie Antonie Bürger“, war eine deutsche Sängerin und Schauspielerin.

Sollte dies Vertrauen gar bald seine bedenklichen Seiten für mich äußern, da sie mich zum Mitwisser und Berater bei wirklich fatalen Vorgängen in ihrem Herzen machte, so fanden sich doch zunächst auch die Gelegenheiten, bei welchen sie sich offen vor aller Welt mit schmeichelhaftester Auszeichnung als meine Freundin zu erkennen gab.