9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Aufbau digital

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Sie haben uns einen fremden Krieg zugeschrieben.

70 Jahre nach Kriegsende setzt sich der große russische Autor Daniil Granin mit seiner „Schützengrabenwahrheit“ (1941-1944) auseinander und entwirft das vielstimmige, erschreckende und bisher unbekannte Bild eines Krieges, wie ihn weder russische noch deutsche Historiker beschreiben könnten.

Sofort nach dem Überfall der deutschen Wehrmacht auf die Sowjetunion im Juli 1941 meldete sich Daniil Granin als Kriegsfreiwilliger. Unerfahren und unbewaffnet wurde er „in den Fleischwolf“ des Krieges geworfen. Aus der Perspektive des jungen Leutnants D. und aus heutiger Sicht hinterfragt Granin die Wahrheiten der Vergangenheit und der Gegenwart. Unbewältigte Kriegstraumata, unsinnige Menschenopfer und Verluste, die Opferung ganzer Armeen aus ideologischen Gründen, aber auch die tragische Heimkehr traumatisierter Kriegsveteranen, die mit ihren physischen und psychischen Schäden allein gelassen wurden, mit all diesen lange verschwiegenen Seiten des Krieges setzt sich Granin in diesem zutiefst beeindruckenden Roman auseinander.

Der Roman wurde 2012 mit dem Preis „Großes Buch“ ausgezeichnet.

„Unser Krieg war ungeschickt, unsinnig, aber das wurde nicht gezeigt und darüber wurde nicht geschrieben. Unser Krieg war ein anderer.“ Daniil Granin.

„Ein guter Schriftsteller! Diese Leute sterben aus, die den Krieg mitgemacht haben. Wir sind die letzten.“ Helmut Schmidt.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 415

Veröffentlichungsjahr: 2015

Ähnliche

Informationen zum Buch

Sie haben uns einen fremden Krieg zugeschrieben

70 Jahre nach Kriegsende setzt sich der große russische Autor Daniil Granin mit seiner »Schützengrabenwahrheit« (1941-1944) auseinander und entwirft das vielstimmige, erschreckende und bisher unbekannte Bild eines Krieges, wie ihn weder russische noch deutsche Historiker beschreiben könnten.

Der Roman wurde 2012 mit dem Preis »Großes Buch« ausgezeichnet.

»Unser Krieg war ungeschickt, unsinnig, aber das wurde nicht gezeigt und darüber wurde nicht geschrieben. Unser Krieg war ein anderer.« Daniil Granin

»Ein guter Schriftsteller! Diese Leute sterben aus, die den Krieg mitgemacht haben. Wir sind die letzten.« Helmut Schmidt

Sofort nach dem Überfall der deutschen Wehrmacht auf die Sowjetunion im Juli 1941 meldete sich Daniil Granin als Kriegsfreiwilliger. Unerfahren und unbewaffnet wurde er »in den Fleischwolf« des Krieges geworfen. Aus der Perspektive des jungen Leutnants D. und aus heutiger Sicht hinterfragt Granin die Wahrheiten der Vergangenheit und der Gegenwart. Unbewältigte Kriegstraumata, unsinnige Menschenopfer und Verluste, die Opferung ganzer Armeen aus ideologischen Gründen, aber auch die tragische Heimkehr traumatisierter Kriegsveteranen, die mit ihren physischen und psychischen Schäden allein gelassen wurden, mit all diesen lange verschwiegenen Seiten des Krieges setzt sich Granin in diesem zutiefst beeindruckenden Roman auseinander.

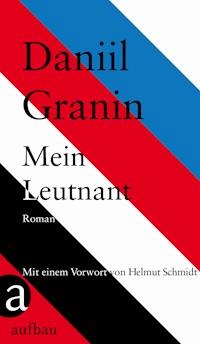

Daniil Granin

Mein Leutnant

Roman

Aus dem Russischen von Jekatherina Lebedewa

Mit einem Vorwort von Bundeskanzler a.D. Helmut Schmidt

Inhaltsübersicht

Informationen zum Buch

Vorwort

Erster Teil

Der erste Bombenangriff

Letni Sad – Der Sommergarten

An jenem Sonntag

Unser fehlerfreies Leben

Hitze

Der Aufklärer

Aus nächster Nähe

Podresow

Der Tod des Intendanten

Milch auf dem Gras

Der Brigadekommandeur

Wehe dem Besiegten

Ein herbstlicher Park

Unglaubliches

Vors Kriegsgericht

Zweiter Teil

Der Tag X

Verbindungsgräben

Wendepunkte

Die Erschießung

Wohin wir gehen

Die Gefangenen

Narrenpossen

Ein wichtiger Rat

Auf Pritschen

Der Scharfschütze

Gedankenspiele

Nicht nur Kleinigkeiten

Eine verirrte Kugel

Ein Soldat im Gefechtsstand

Die Stadt

Mersons Schutzwall

Sonderbare Einfälle

Bataillonskommandeure

Draußen und drinnen

Das Hinterland

Meine Frist läuft ab

Der letzte Vers

Dritter Teil

Mein Schulfreund

Der Ostbezirk

Zu Hause

Staatsanleihen

Das andere Leben

Was Rimma mir sagte

Die Schuld

Der Jahrestag

Die Berührung

Die Leningrader Affäre

Der Ausflug

Anmerkung

Über Daniil Granin

Impressum

Wem dieses Buch gefallen hat, der liest auch gerne …

Vorwort

Daniil Granin habe ich im Januar 2014 persönlich kennengelernt. Damals wurde er zum Gedenktag für die Opfer des Nationalsozialismus nach Berlin eingeladen und hat im Deutschen Bundestag über die Schlacht um Leningrad gesprochen. Wir trafen uns zum Gespräch, weil wir zu den wenigen noch Lebenden gehören, die sich zur gleichen Zeit an der Leningrader Front gegenüberstanden.

In seinem Roman »Mein Leutnant«, der in Russland bereits 2012 mit dem Literaturpreis »Großes Buch« ausgezeichnet worden ist, schreibt Daniil Granin über seine Kriegserlebnisse. Granin wagt darin eine wahrhaftige Kriegserzählung, ohne alle schrecklichen Grausamkeiten des Krieges zu verschweigen. Er beschreibt den Krieg aus der Sicht eines unerfahrenen jungen Mannes, der sich bei Kriegsbeginn freiwillig zur Armee meldete und – weil es nicht genügend Waffen für die Soldaten gab – unbewaffnet in den Krieg zog, oder, wie Granin es ausdrückt, »in den Fleischwolf des Krieges geworfen wurde«. Er erzählt hier seine »Schützengrabenwahrheit«, wie er es selbst nennt.

Der Zweite Weltkrieg war der bislang größte militärische Konflikt in der Geschichte der Menschheit und die schlimmste Katastrophe des zwanzigsten Jahrhunderts. Allein der Blockade Leningrads fielen rund eine Million Menschen zum Opfer. Die Deutschen marschierten nicht ein, obgleich ihnen die Stadt offen stand. Der Hungertod der Einwohner war geplant, die Bevölkerung Leningrads fiel einer Hungerstrategie Hitlers zum Opfer. Fast 900Tage lang war die über drei Millionen Einwohner zählende Stadt vom Hinterland abgeschnitten. Dies war uns deutschen Soldaten 1941 nicht bewusst, wir wussten nichts von den grausamen Plänen. Auch heute, siebzig Jahre später, wissen wir Deutschen nur sehr wenig davon.

Als Hitlers Herrschaft im Januar 1933 begann, war ich vierzehn Jahre alt. Im Jahre 1937 habe ich mich wie die meisten anderen Abiturienten vorzeitig zur Wehrpflicht gemeldet, um mein damals geplantes Architekturstudium später nicht unterbrechen zu müssen. Dies war, wie sich zeigen sollte, eine Fehlentscheidung; denn meine Wehrpflicht dauerte praktisch acht Jahre. Den Ausbruch des Krieges haben wir wie ein Naturereignis hingenommen, das man nicht verhindern kann. Damals begann für mich das, was ich eine gespaltene Bewusstseinslage nennen könnte: Während ich einerseits den Nationalsozialismus ablehnte und ein schlimmes Ende des Krieges erwartete, zweifelte ich andererseits nicht an meiner Pflicht, als Soldat für Deutschland einzustehen. Ich hatte einen jüdischen Großvater; aber ich dachte, ich muss meine vaterländische Pflicht erfüllen so wie alle anderen auch. So ist es den meisten deutschen Soldaten ergangen. Man kann als Deutscher die Katastrophe des Zweiten Weltkriegs auch eine Tragödie unseres Pflichtbewusstseins nennen, das Hitler benutzt und missbraucht hat.

Kurz nach Hitlers Angriff auf die Sowjetunion wurde ich an die russische Front versetzt. Ich war bei der 1.Panzerdivision, und wir haben den Vorstoß auf Leningrad mitgemacht. Unsere Division wurde aber schnell abberufen und in Richtung Moskau in Marsch gesetzt. Vor Moskau vertiefte sich meine Bewusstseinsspaltung. Ich war ganz sicher: Diesen Krieg werden wir verlieren. Leider hat es länger gedauert, als ich gehofft hatte. Es hat viel zu lange gedauert. Aber in der Weite Russlands hat sich das Schicksal Napoleons wiederholt.

Ich habe Hitler damals für einen Verrückten gehalten. Dass er ein Verbrecher war, habe ich erst im Sommer 1944 begriffen, als ich einen Tag als Zuhörer im Volksgerichtshof war. Ich habe gehört und gesehen, wie mit den angeklagten Widerstandskämpfern umgegangen wurde. Der Prozess war ausschließlich auf menschliche Entwürdigung und seelische Vernichtung ausgerichtet. Damals habe ich begriffen, dass die Führer der Nazis Verbrecher waren. Die Deutschen mussten den Krieg verlieren.

Daniil Granin ging 1941 freiwillig an die Front, er war bereit, für sein Land zu sterben. Granin und ich, wir sind beide heute 96Jahre alt und haben die schlimmen Erfahrungen des Zweiten Weltkrieges hinter uns. Seit Beginn der Blockade Leningrads sind inzwischen über siebzig Jahre vergangen. Persönlich lernten wir uns 2014 kennen, in einer Zeit, in der es fast als unvorstellbar erscheint, dass wir uns je als Feinde gegenüberstehen konnten. Aber damals haben Granin und ich an derselben Front auf zwei verschiedenen Seiten gekämpft. Und wir hatten Glück. Wir haben beide den schlimmen Krieg überlebt. Heute treffen wir uns als Freunde, nicht als Feinde. Das ist ein wunderbares Geschenk der Geschichte.

Nach Kriegsende bin ich 1966 das erste Mal in Leningrad gewesen. Mit einem Pkw bin ich mit Ehefrau und Tochter nach Prag, Warschau, Moskau, Leningrad und dann nach Finnland gereist. Damals habe ich gemerkt, dass der gegenseitige Hass und auch die Angst noch vorhanden waren. Aber heute ist von dem Hass nichts mehr zu spüren.

Die Russen sind die stärkste und größte europäische Nation. Sie werden dies auch im 21.Jahrhundert sein. Deutsche und Russen werden Nachbarn bleiben, so wie sie es seit Peter dem Großen oder Katharina der Großen gewesen sind. Und wir alle gehören zu Europa. Für den Zusammenhalt in Europa gibt es mindestens zwei Elemente, die Hoffnung geben. Alle Europäer haben die gleiche klassische Musik. Mussorgski, Prokofjew, Glinka, Vivaldi, Bach, Mozart, Beethoven, Schostakowitsch, und: Die Musik benötigt keine Übersetzung. Und wir haben eine gemeinsame Literatur, obwohl wir alle verschiedene Sprachen sprechen. Das gibt es auf keinem anderen Kontinent.

Für uns Deutsche wird in Europa weiterhin gelten: Wir haben mit allen unseren Nachbarn Jahrhunderte gemeinsamer Geschichte hinter uns, relativ selten im Guten, häufiger im Schlechten. Unsere geografische Lage inmitten des relativ kleinen europäischen Kontinents hat unser Territorium immer wieder zum Schlachtfeld gemacht – am schlimmsten im Dreißigjährigen Krieg gegen die Mitte des 17.Jahrhunderts. Unzählige Bürger und Soldaten haben ihr Leben verloren. Dennoch haben am Ende des 20.Jahrhunderts die allermeisten Russen – und ähnlich die Polen – ihren Hass auf uns Deutsche hinter sich gelassen.

Frieden ist ein unschätzbares Gut. Das Buch von Daniil Granin erinnert sehr eindringlich daran. Frieden ist jedoch alles andere als selbstverständlich, wie wir heute am Konflikt um die Ukraine sehen können. Sowohl die gegenwärtigen Handlungen Russlands als auch die der Ukrainer, der Europäischen Union und der NATO sind geeignet, den Frieden in Europa erheblich zu gefährden. Heute gilt es, alles dafür zu tun, den Frieden in Europa zu erhalten. Russland ist der größte Partner und der mächtigste Nachbar in Europa. Ohne Russland kann es in Europa keinen Frieden geben.

Helmut Schmidt

26.November 2014

»Schreiben Sie über sich?«

»Ach wo, diesen Menschen

gibt es schon lange nicht mehr!«

Erster Teil

Der erste Bombenangriff

Echte Angst, Angst und Schrecken erfuhr ich, als ich noch ganz jung war, im Krieg. Es war der erste Bombenangriff. Unser Volkswehrzug ging Anfang Juli 1941 an die Front. Die deutschen Truppen rückten schnell nach Leningrad vor. Zwei Tage später kam der Zug auf der Station Batezkaja an, etwa 150Kilometer von Leningrad entfernt. Die Volkswehrsoldaten waren gerade dabei auszusteigen, da griff uns die deutsche Luftwaffe an. Wie viele Stukas es waren, weiß ich nicht mehr. Für mich verdunkelte sich der Himmel vor Flugzeugen. Der klare, warme Sommerhimmel begann zu brummen, zu beben, der surrende Ton wurde immer lauter. Fliegende schwarze Schatten bedeckten uns. Ich ließ mich vom Eisenbahndamm hinabrollen, warf mich unter den nächsten Strauch, krümmte mich zusammen und steckte den Kopf ins Gestrüpp. Die erste Bombe fiel, die Erde erzitterte, dann hagelte es Bomben, Explosionen mündeten in donnernden Lärm, alles bebte. Flugzeuge griffen im Sturzflug an, eins nach dem anderen gingen sie auf ihr Ziel los. Und dieses Ziel war ich. Alle versuchten mich zu treffen, rasten direkt auf mich zu, so dass die heiße Luft der Propeller meine Haare zauste.

Die Flugzeuge heulten, die fallenden Bomben heulten noch durchdringender. Dieser Ton bohrte sich ins Gehirn, drang in Brust und Bauch, wühlte das Innerste auf. Der wütende Schrei fliegender Bomben füllte alles ringsumher, ließ keinen Platz für etwas anderes. Das Heulen brach nicht ab, es saugte alle Gefühle aus mir heraus, unmöglich, an etwas anderes zu denken. Entsetzen packte mich. Das Donnern der Explosion klang fast erleichternd. Ich presste mich an die Erde, damit die Splitter über mich hinwegpfiffen. Die Angst war mein Lehrer. Pfeifen heißt – eine Sekunde Pause. Um den klebrigen Schweiß abzuwischen, einen ekelhaften, stinkenden Angstschweiß, um den Kopf zum Himmel zu heben. Doch dort, im sonnigen, friedlichen Blau entstand ein neues, noch tieferes vibrierendes Heulen. Diesmal fiel das schwarze Kreuz des Flugzeugs genau auf meinen Strauch. Ich versuchte mich zusammenzukauern, mich kleinzumachen. Ich fühlte geradezu, wie sichtbar meine Gestalt im Gras war, wie meine in Fußlappen gewickelten Füße in den Schuhen und der Buckel des auf dem Rücken zusammengerollten Soldatenmantels herausragten. Erdklumpen prasselten auf meinen Kopf. Ein neuer Anflug. Der Ton des im Sturzflug angreifenden Flugzeugs presste mich nieder. Mit diesem Heulen nahte der letzte Augenblick meines Lebens. Ich betete. Ich kannte kein einziges Gebet. Ich hatte nie an Gott geglaubt und wusste dank meiner nagelneuen Hochschulbildung, der Astronomie, der erstaunlichen Gesetze der Physik, dass es keinen Gott gibt, und dennoch betete ich.

Der Himmel hatte mich verraten, weder Diplome noch Wissen konnten mir helfen. Ich blieb allein, Auge in Auge mit diesem von allen Seiten auf mich zufliegenden Tod. Meine verkrusteten Lippen flüsterten: Herrgott, erbarme Dich meiner! Rette mich, lass mich nicht sterben, ich bitte Dich, lass es daneben gehen, mach, dass es nicht trifft, Herrgott, erbarme Dich meiner! Mir erschloss sich plötzlich der Sinn dieser von alters her überlieferten Worte– Herrgott… erbarme Dich meiner! In einer mir unbekannten Tiefe öffnete sich etwas, und von dort strömten heiße Worte hervor, die ich nie zuvor gehört, nie ausgesprochen hatte – Herrgott, schütze mich, ich bete zu Dir, im Namen all dessen, was heilig ist… Eine Detonation warf nicht weit von mir einen blutigen Körper empor, etwas klatschte neben mir auf. Das hohe Pumpenhaus aus verrußten Ziegeln neigte sich langsam, lautlos, wie im Traum, und fiel auf den Eisenbahnzug. Eine Detonation ging vor der Dampflok hoch, und die Dampflok hüllte sich daraufhin in weißen Dampf. Detonationen verbogen die Gleise, Schwellen wurden hochgeschleudert, Waggons kippten um, die Fenster der Bahnstation leuchteten purpurrot. Doch all das geschah irgendwo weit weg, ich bemühte mich, nichts zu sehen, nicht hinzuschauen, ich schaute auf die grünen Halme, wo zwischen Gräsern eine rote Ameise kroch und eine dicke blasse Raupe sich von einem Zweig herabhängen ließ. Im Gras ging das gewöhnliche sommerliche Leben weiter, langsam, wunderschön, vernünftig. Gott konnte nicht in diesem Himmel sein, der von Hass und Tod erfüllt war. Gott war hier, inmitten von Blumen, Larven, Käfern…

Die Flugzeuge flogen wieder und wieder an, dieser höllische Kreislauf nahm kein Ende. Er wollte die ganze Welt vernichten. Sollte ich nicht im Kampf fallen, sondern einfach so, erbärmlich, ohne gekämpft zu haben, ohne ein einziges Mal geschossen zu haben? Ich hatte eine Handgranate, aber die konnte ich doch nicht auf ein im Sturzflug angreifendes Flugzeug werfen. Ich war zerschmettert vor Angst. Wie viel Angst in mir war! Der Bombenangriff trieb immer neue und neue Wellen von Angst heran, gemeine, beschämende, allmächtige, ich konnte sie nicht bezwingen.

Es vergingen Minuten, sie töteten mich nicht, sie verwandelten mich in zitternden Schleim, ich war kein Mensch mehr, ich wurde zu einer erbärmlichen, schreckerfüllten Kreatur.

Die Stille kehrte langsam zurück. Flammen brannten knisternd, zischend. Verwundete stöhnten. Das Pumpenhaus fiel in sich zusammen. Es roch verbrannt, Rauch und Staub standen in der windstillen Luft. Der unversehrte Himmel erstrahlte in derselben teilnahmslosen Schönheit wie zuvor. Vögel begannen zu zwitschern. Die Natur kehrte zu ihrem gewohnten Rhythmus zurück. Sie kannte keine Angst. Ich konnte lange nicht zu mir kommen. Ich war leer, widerte mich an, niemals hätte ich gedacht, dass ich so ein Feigling bin.

Dieser Bombenangriff hatte seinen Zweck erfüllt, er hatte mich auf einmal in einen Soldaten verwandelt. Alle anderen auch. Der durchlebte Schrecken hatte den Organismus verändert. Die folgenden Bombenangriffe empfand man anders. Ich entdeckte plötzlich, dass sie wenig effektiv waren. Sie wirkten vor allem auf die Psyche, in Wirklichkeit ist es gar nicht so leicht, einen einzelnen Soldaten zu treffen. Ich begann, an meine Unverwundbarkeit zu glauben. Das heißt daran, dass ich unverwundbar sein könnte. Das ist ein besonderes Soldatengefühl, welches es möglich macht, in Ruhe Deckung zu suchen, nach dem Geräusch einer hochgehenden Mine oder eines Geschosses den Ort der Explosion festzustellen, nicht das Warten eines Verurteilten auf den Tod, sondern Kampf.

Wir überwanden die Angst, indem wir uns wehrten, schossen, dem Gegner gefährlich wurden.

In den ersten Monaten des Krieges jagten uns die deutschen Soldaten mit ihren Stahlhelmen, den feldgrauen Mänteln, mit ihren Maschinenpistolen, Panzern und der Herrschaft über den Himmel Angst ein. Sie schienen unbesiegbar zu sein. Der Rückzug erklärte sich vor allem aus diesem Gefühl. Ihre Waffen waren den unseren überlegen, und es umgab sie außerdem die Aureole professioneller Kämpfer. Wir von der Volkswehr sahen dagegen bemitleidenswert aus: blaue Reithosen der Kavallerie, anstelle von Stiefeln – Schuhe und Fußlappen, Soldatenmäntel, die uns nicht passten, und Schiffchen auf dem Kopf…

Es vergingen drei Wochen, ein Monat, und alles begann sich zu ändern. Wir sahen, dass auch unsere Geschosse und Kugeln den Gegner trafen und dass die verwundeten Deutschen genauso schrien und starben. Schließlich erlebten wir, wie die Deutschen den Rückzug antraten. Es gab erste vereinzelte, kleinere Kämpfe, nach denen sie flohen. Das war eine Offenbarung. Von den Gefangenen erfuhr man, dass wir von der Volkswehr in unseren unsinnigen Reithosen ihnen offenbar auch Angst einflößten. Die Standhaftigkeit, der Ingrimm der Volkswehr stoppte den unaufhaltsamen Vormarsch am Lugaer Verteidigungsabschnitt. Hier blieben die deutschen Truppen stecken. Das bedrückende Gefühl nach den ersten niederschmetternden Schlägen verging. Wir hörten auf, Angst zu haben.

Während der Blockade glich sich das militärische Können aus. Unsere hungrigen, schlecht mit Waffen ausgerüsteten Soldaten hielten die Stellungen im Verlauf der gesamten 900Tage gegen einen satten, waffenstarrenden Feind kraft ihrer moralischen Überlegenheit.

Ich gehe von meiner persönlichen Erfahrung aus, doch wahrscheinlich überwand man die Angst überall an unseren Fronten auf ähnliche Art. Angst ist im Krieg immer vorhanden. Sie begleitet auch kampferfahrene Soldaten, die wissen, wovor man Angst haben muss, wie man sich verhält, die wissen, dass Angst einem die Kraft raubt.

Man muss persönliche Angst und kollektive Angst unterscheiden. Letztere führt zur Panik. So zum Beispiel die Angst vor der Einkesselung. Sie entsteht im Augenblick. Das Krachen der deutschen Maschinenpistolen im Hinterland, ein Schrei »Wir sind eingekesselt!« – schon begann man zu fliehen. Man floh zurück, rannte, ohne auf den Weg zu achten, Hauptsache aus dem Kessel rauskommen. Es war unmöglich, sich dem zu entziehen, und es war unmöglich, die Fliehenden aufzuhalten. Massenhysterie paralysiert das Denken. Während des Kampfes, wenn die Nerven äußerst angespannt sind, reichen ein Schrei und ein Feigling aus, um eine Massenpanik auszulösen. Die Angst vor der Einkesselung war eine Erscheinung der ersten Kriegsmonate. Später lernten wir, aus dem Kessel auszubrechen, die Einkesselung hörte auf, uns Angst zu machen.

Gegen Angst hilft seltsamerweise Lachen. Wer Angst hat, lacht nicht. Doch wenn man lacht, vergeht die Angst, sie verträgt kein Lachen, Lachen tötet sie, negiert sie, verjagt sie, jedenfalls für eine gewisse Zeit. Aus diesem Anlass möchte ich eine Geschichte erzählen, die ich von dem wunderbaren Schriftsteller Michail Soschtschenko gehört habe.

Kurz vor seinem Tod veranstaltete man im Haus des Schriftstellers einen Abend für ihn. Sostschenko war in Ungnade gefallen, er wurde nicht verlegt, seine Auftritte waren verboten. Der Abend fand heimlich statt, unter dem Vorwand einer Rechenschaftslegung über sein Schaffen. Nur Auserwählte waren eingeladen. Sostschenko freute sich, denn in letzter Zeit war er isoliert, nirgends dabei, nirgendwo eingeladen – Angst ging um.

Der Abend war anrührend und feierlich. Soschtschenko erzählte, woran er arbeitete. Er plante eine Serie von Erzählungen: »Hundert der erstaunlichsten Geschichten meines Lebens«, einige davon erzählte er uns. Er las nicht. Er besaß kein Manuskript. Offensichtlich hatte er sie noch nicht aufgeschrieben. Eine dieser Geschichten steht in direkter Beziehung zu unserem Thema. Ich versuche, sie aus dem Gedächtnis wiederzugeben, leider mit meinen Worten und nicht in jener wundervollen Sprache, die nur Michail Sostschenko beherrschte.

Es geschah im Krieg, an der Leningrader Front. Einer unserer Spähtrupps bewegte sich auf einem Waldweg voran. Es war Spätherbst. Blätter raschelten unter den Füßen, und diese Geräusche störten beim Hören. Die Männer hielten die Maschinenpistolen im Anschlag, sie gingen schon lange so, und vielleicht hatte ihre Anspannung ein wenig nachgelassen. Der Weg bog scharf ab, und in dieser Wegbiegung standen sie plötzlich von Angesicht zu Angesicht Deutschen gegenüber, einem ebenso kleinen Spähtrupp. Die einen waren genauso verwirrt wie die anderen. Ohne Kommando sprangen die Deutschen in den Straßengraben auf der einen Seite des Weges, Unsere in den Straßengraben auf der anderen Seite. Aber ein junger deutscher Soldat war in der Aufregung in den Graben mit den sowjetischen Soldaten gesprungen. Er bemerkte seinen Fehler nicht sofort. Doch als er neben sich Soldaten mit Schiffchen und Sternen sah, schrie er erschrocken auf, stürzte aus dem Graben und setzte mit einem gewaltigen Sprung über den ganzen Weg durch das aufwirbelnde Herbstlaub hinüber zu den Seinen. Die Angst steigerte seine Kräfte; es ist durchaus möglich, dass er einen Rekord sprang.

Bei diesem Anblick fingen unsere Soldaten an zu lachen, und die deutschen auch. Sie saßen einander in den Straßengräben mit vorgestreckten Maschinenpistolen gegenüber und lachten aus vollem Halse über den armen jungen Soldaten.

Danach war es unmöglich geworden zu schießen. Das Lachen verband alle durch ein gemeinsames menschliches Gefühl. Die Deutschen krochen verwirrt durch den Graben in die eine Richtung, Unsere in die andere. Sie gingen auseinander, ohne dass ein einziger Schuss fiel.

Letni Sad – Der Sommergarten

Vor dem Abschied trafen wir drei uns hinter dem Palast von PeterI. im Rücken einer Marmorgöttin mit altrömischem Hinterteil. Dort war unser Lieblingsplatz. Dort verabredeten wir uns mit unseren Mädchen. Dort, in der schattigen Kühle, rekelten sich Sonnenflecken auf dem gemähten Rasen des Sommergartens.

Ben kam zu einer Flak-Einheit, Wadim zur Küstenartillerie. Sie brüsteten sich mit ihren Kanonen, beide hatten den Rang eines Leutnants aus ihrer Studienzeit an der Universität. Die roten Rechtecke glänzten am Kragenspiegel der neuen Militärblusen. Die Offiziersuniform verwandelte sie. Wadim sah besonders gut aus. Eine verwegen sitzende Schirmmütze, seine schmale, von einem Koppel mit Sternenschnalle enggeschnürte Taille, geschniegelt und gebügelt. Ben dagegen wirkte schwerfällig, er hatte das Zivile noch nicht abgelegt, zivil war auch seine Traurigkeit, er war traurig über unsere bevorstehende Trennung.

Ich konnte mich mit ihnen in keiner Weise messen. Eine gebrauchte baumwollene Militärbluse, an den Füßen ausgetretene Schuhe, Fußlappen und als Krönung blaue, nach unten schmal zulaufende Reithosen der Kavallerie. So hatte man uns Volkswehrsoldaten ausstaffiert. Vor vielen Jahren fand ich ein altes, nachgedunkeltes Foto, entstanden an jenem Tag. Mit einem Computer und Zaubersprüchen gelang es dem wunderbaren Fotografen Valeri Plotnikow uns drei aus der Dunkelheit unseres letzten Treffens ans Licht zu ziehen, und ich sah mich nun in jenem Aufzug. Welch ein Anblick, so ging ich also damals an die Front. Ich erinnere mich nicht, dass sie über mich gelacht hätten, eher empörte es sie, dass man mich, einen Freiwilligen, wie mich Wadim nannte, nicht einzukleiden vermochten, wie es sich gehört!

Sie zitierten ärgerlich den Aufruf, der damals auf allen Meetings zu hören war: »Verteidigt Leningrad mit Eurem Leib!« Mit unserem Leib – sollte das heißen, dass wir nichts anderes hatten? Mit dem Körper gegen Maschinenpistolen und Panzer? Eine idiotische Wortwahl, aber es stimmte wohl – wir hatten ja auch nur Lappen um die Füße gewickelt.

Ich sagte, dass ich selbst für die Fußlappen dankbar sei, denn ich hatte nur mit Mühe erreicht, dass sie meine Freistellung vom Militär aufhoben und mich in die Volkswehr aufnahmen.

»Was, du gehst als gemeiner Soldat zur Infanterie?«, fragten sie. Was ich denn in der Volkswehr wolle, das sei doch ein Haufen ohne jede Kampferfahrung, Kanonenfutter. Kämpfen will gelernt sein, erklärte Ben.

Mich rührte ihre Anteilnahme. Für mich waren beide Auserwählte des Glücks. In der Universität setzte man große Hoffnungen auf Wadim. Akademiemitglied Fok persönlich, eine Koryphäe in der theoretischen Physik, schätzte ihn. Es hieß, dass Wadim Puschkarjow große Entdeckungen vorbestimmt seien. Ben hatte sich als Mathematiker hervorgetan, ihn förderte Lurè, ebenfalls eine Berühmtheit, habilitiert und möglicherweise sogar korrespondierendes Akademiemitglied.

Ich war stolz auf ihre Freundschaft, darauf, dass ich dazugehören durfte. Auf mich, einen einfachen Ingenieur setzte niemand… In ihrer Gesellschaft kam ich mir immer vor wie ein Depp, mit mir verglichen, wirkten sie wie Aristokraten. In mir war das Plebejische unausrottbar. Doch sie liebten mich, wofür auch immer.

Wadim holte eine Feldflasche mit Wodka aus der Tasche, vom Vater, erklärte er, aus dem Ersten Weltkrieg, wir tranken der Reihe nach und ließen uns von einem Vorübergehenden fotografieren. Ben hatte eine kleine Leica. Die glänzende Linse des Objektivs starrte uns an, von dort wehte uns plötzlich Kälte entgegen, für einen Moment öffnete sich das Dunkel einer unbekannten Zukunft, was erwartete uns? Wadim wurde ernst, und Ben umarmte uns und versicherte, dass wir den Gegner einfach zerschmettern müssten, wenn erst der »Überraschungsfaktor« überwunden sei, würden wir ihn mit einem mächtigen Schlag vernichten, denn:

… von der Taiga

bis zum britischen Meer

ist die Rote Armee

das stärkste Heer!

Wir verabschiedeten uns voneinander, überzeugt, dass es nicht für lange sein würde. So oder anders, wir würden sie vernichten.

Sehr bald setzte Ernüchterung ein, sie ging in Verzweiflung über, die Verzweiflung in Wut sowohl auf die Deutschen als auch auf unsere Vorgesetzten, und dennoch bewahrten wir uns im Verborgenen unsere Überzeugung, düster und voller Leidenschaft. Wir liefen die Hauptallee entlang, die altrömischen Götter schauten auf uns herab, für sie hatte es das alles schon einmal gegeben – Krieg, Fall des Imperiums, Pest, Zerstörung.

Im November erhielt ich Bens Brief von der Karelischen Front. Er befehligte dort eine Flakbatterie; erst in den allerletzten Zeilen, offenbar hatte er sich nicht eher dazu durchringen können, stand etwas über Wadims Tod bei Oranienbaum, Einzelheiten waren unbekannt, mitgeteilt hatten es Regimentskameraden von der Universität. »Aber ich glaube es nicht«, schloss Ben. Zu jener Zeit hatte ich mich bereits an den Tod gewöhnt, doch an diesen glaubte auch ich nicht. Den ganzen Krieg über glaubte ich nicht daran und kann es bis heute nicht glauben.

An jenem Sonntag

Es ist schon merkwürdig, dass ich nie über diese ungewöhnliche Fügung nachgedacht habe, sie für einen amüsanten Zufall hielt, nicht mehr. Ich verliebte mich im Juni 1941, am 22.Juni; an jenem Sonntag fuhren wir morgens nach Duderhof, um im Wäldchen spazieren zu gehen und uns ein stilles Plätzchen zu suchen. Meine Absichten waren, wie ich später bekannte, die schändlichsten. In jenen stürmischen jungen Jahren ließ ich keine Gelegenheit aus, vom weiblichen Geschlecht das zu bekommen, was es zu geben hat. Bisher hatte ich es mit Frauen zu tun gehabt, mehr oder weniger erfahrenen. Wer ihnen wann die Jungfräulichkeit genommen hatte, weiß ich nicht.

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!