Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Publishroom

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Französisch

« Ma mélancolie m’est atavique, et je suis de ceux — peu nombreux à ce qu’il semble — qui ont su de bonne heure qu’ils n’étaient pas faits pour ce monde, qu’ils y seraient toujours comme égarés, incongrus, malvenus, et que souffrir leurs prochains tout le long d’une si longue vie leur serait un immense fardeau. »

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 148

Veröffentlichungsjahr: 2022

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

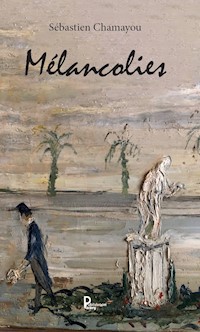

Sébastien CHAMAYOU

Mélancolies

À mes parents, in memoriam.

La mélancolie est une maladie qui consiste à voir les choses comme elles sont.

–Gérard de Nerval

Déjà le soir. Le parc ne va pas tarder à fermer ses grilles. Il me reste quelques minutes. J’avise un banc près d’un joli parterre abondamment fleuri, m’assieds et feuillette le vieux Laforgue que je viens de dénicher.

Voici tomber lesoir

Cher aux âmes mystiques…

Délicieux instants, les pensées s’égaillent, et je pense à cette vie, si étrange ; inexplicable apparition dans le temps où très vite les ombres s’avancent, ces ombres que nous ne voulons pas trop voir ; et beaucoup voudraient être comme des dieux, immortels. Mais la vie n’est belle que parce qu’elle doit finir ; immortels nous ne ferions plus rien, l’ennui nous dévorerait, il nous serait insupportable, tout ne nous serait plus qu’aversion et dégoût et nous ne souhaiterions plus qu’une chose : mourir.

Jadis l’on demanda à la Sibylle de Cumes, qui avait reçu d’Apollon l’immortalité, ce qu’elle désirait maintenant le plus au monde. Aussitôt celle-ci répondit : « Je veux mourir ».

Le vent grossit soudain, la clochette retentit. Obéissant, je me lève et presse le pas vers la sortie.

*

Écrire. Curieuse chose, curieuse manie. C’est vrai, pourquoi écrire alors même que l’on sait pertinemment que l’on ne rejoindra jamais ces maîtres que l’on vénère, que le monde ne nous attend pas et que notre voix a toutes les chances de ne produire aucun écho ? Mais parce que l’on échappe ainsi au tumulte du monde et que l’on se retrouve alors face à soi confronté à ses propres noirceurs, et cela est bon à bien des égards. Il est à regretter seulement que cela ne suffise pas pour écrire de grands et beaux livres.

Du reste, nulle inclination, chez moi, à laisser quelque trace, à poser tel acte créateur durable ; je me fous du monumentum aere perennius d’Horace : « J’ai bâti un monument plus durable que l’airain (…) je ne mourrai pas entièrement ». Ce n’est au fond qu’un message qui ne dit rien d’autre que : écoutez-moi, j’ai été celui-là, j’ai fait cela ; message que très vite on oubliera, que personne peut-être ne lira jamais. Vanité et souffle devent.

*

Il est des êtres taraudés par l’absolu. Ils sont artistes, écrivains, scientifiques, philosophes, religieux, voire rien de tout cela. Cet absolu, ce Graal, ils ne laissent pas de le chercher, et d’abord en eux-mêmes. Ils se fouillent, se fouaillent, jusqu’à en mourir parfois. C’est une passion dangereuse et souvent se trouvent-ils sur des chemins de crête flanqués d’à pics vertigineux. Ils n’ont pas peur, ne craignent la solitude ni la mort, et ne rechignent pas à renoncer à tout bonheur. Ce sont des êtres d’exception. Et même si le Graal n’existe pas — ou s’il existe, s’éloigne toujours — leur quête n’est jamais vaine. Le fruit ? Quelque étincelle d’absolu.

*

Je relis Les Fleurs du Mal. Toujours aussi renversant. Baudelaire ! En voilà un de ces aventuriers de l’absolu ! Son spleen me parle, mais tellement, si profondément. L’inquiétude, le doute, le découragement, mon lot quotidien depuis si longtemps et quoique je fasse mille efforts, et pour ne pas m’enfoncer et pour n’en rien montrer.

Étonnant Baudelaire. Tour à tour flamboyant, solaire, sombre et crépusculaire. Lui-même dans Mon cœur mis à nu théorise ce dualisme : « Il y a dans tout homme, à toute heure, deux postulations simultanées, l’une vers Dieu, l’autre vers Satan. L’invocation à Dieu, ou spiritualité est un désir de monter en grade ; celle à Satan, ou animalité, est une joie de descendre… »

Deux forces opposées, donc, qui se combattent sans relâche. Lutte flagrante chez nombre de créateurs avec d’un côté leurs fulgurances sublimes, leur feu, et de l’autre leur profonde mélancolie, cette propension au sombre, à la désillusion ; moins flagrante, mais néanmoins présente chez le vulgaire où l’on pourrait là parler comme Kant d’« insociable sociabilité » : une tendance qui nous rapproche les uns des autres, et une tendance qui nous fait nous fuir les uns des autres, soit que nous ne supportons pas qu’ils nous imposent leur volonté, qu’ils nous dominent, soit tout simplement que leur présence même nous agresse.

Insociable sociabilité. Oxymore ou loi essentielle de la nature humaine ?

*

À l’orée du règne de Louis XV, Marie de Vichy-Champrond, Marquise du Deffand, tint salon. S’y rassemblait une société d’esprits entre les plus élevés du temps ; l’on y pouvait croiser Voltaire, Montesquieu, d’Holbach, Charles-Joseph de Ligne, d’Alembert, Diderot, Horace Walpole ou même David Hume. J’eusse aimé y servir le thé et les viennoiseries.

À propos de la marquise elle-même, Mlle de Launay, future Madame de Staal, écrit : « Personne n’a plus d’esprit et ne l’a plus naturel. Le feu pétillant qui l’anime pénètre au fond de chaque objet, le fait sortir de lui-même et donne du relief aux simples linéaments ». Rien d’apprêté ni de précieux dans cet esprit, il jaillissait naturellement.

Cependant Madame du Deffand souffrait. Elle souffrait d’un mal profond, intime, essentiel, existentiel : l’ennui. « La plus effrayante des maladies de l’âme ». Elle avait jugé depuis longtemps que la vie était mauvaise et que le grand malheur — Cioran, grand lecteur de la marquise, s’en souviendra — c’était d’être né. Par surcroît elle perdait la vue de jour en jour ; l’ombre s’épaississait entre elle et le monde, mais, admirable exemple de stoïcisme, elle ne s’en plaignit pas, jamais. Pour atténuer son tourment, la marquise écrivait, ou plutôt, ne voyant plus, dictait à Wiart, son « invalide », de jour comme de nuit, à bâtons rompus, des pages et des pages de sa correspondance avec ses amies, avec Walpole ou Voltaire. Nulla diessine linea. Besoin irrépressible. Poser sur le papier, à la diable, impressions, songes, hantises, goûts et dégoûts, mille anecdotes, mille choses vues ou entendues, « mille inutilités ». Elle s’étonnait elle-même de cette capacité à produire, de cette énergie, mais sans aucune prétention, sans la moindre velléité de gloire littéraire. Oh elle sentait bien qu’il y avait tout de même là quelque chose, quelque talent ; elle ne se trompait pas : nous avons bien là un écrivain, et de la plus belle race. Et non seulement un écrivain, mais un grand penseur. Triste, certes. Les plus profonds.

Madame du Deffand, en effet, quoiqu’aveugle, eut la vue très nette de notre misérable condition humaine, de la vanité de toutes choses. Sans conteste, elle fut celle qui parmi les esprits du dix-huitième siècle — avec peut-être Chamfort — a le mieux vu l’homme dans toute sa misère et dans son néant.

À la fin de sa vie, elle n’avait plus ni amour ni gloire, rien. Ne croyait plus à rien. Mourante, ses derniers mots furent, dit-on, pour Wiart, qui se tenait pleurant devant son lit. Elle lui aurait murmuré : « Vous m’aimez donc ? » Elle emporta dans la mort cette surprise d’avoir constaté qu’on pouvait l’avoir aimée.

*

Près de cinquante ans plus tard, au tout début de l’été 1817, cloîtré dans la bibliothèque familiale de Recanati, souffreteux, mais l’âme incandescente, Giacomo Leopardi se lançait dans la rédaction d’un ouvrage à tout le moins singulier : le Zibaldone di pensieri. Comment le poète de Recanati eût-il pu seulement imaginer que ces milliers de pages noircies au courant de la plume, sans plan préétabli, sans rythme ni mesure — improbable mélange de notes et de remarques, de réflexions, d’essais, de maximes et de sentences, de poésies et de fragments aphoristiques sur les sujets les plus divers et variés, véritable chaos écrit, pour reprendre la belle expression du chanoine Vogel, confident et ami du poète —, deviendraient, bien des années plus tard, cet immense, ce gigantesque chef-d’œuvre littéraire et philosophique sans équivalent dans l’histoire — si ce n’est peut-être les Essais de Montaigne ?

Je dois l’avouer, le Zibaldone est ce que j’ai lu de plus fort, de plus important, de plus bouleversant et de plus vivant depuis Pascal, Nietzsche ou Cioran ; ce que je ne laisse pas de lire, de relire et d’admirer ; une prose artiste magnifique, tantôt légère et badine, tantôt grave et chagrine, souvent noire et sceptique, immensément ; une pensée fine, vive, alerte, qui ne tient jamais en place, tellement profonde et juste ; un projet titanesque, orgueilleusement encyclopédique, visant le Tout, désespérément. En filigrane, l’impérieux désir d’épancher scripturairement sa vie pour pouvoir continuer à vivre, apaiser une conscience tourmentée, régler quelque compte avec soi-même et avec le monde.

Leopardi parlait de son époque comme d’un « siècle vaniteux, hostile à la valeur, curieux de bavardages (…) d’un âge sot. » Que dirait-il aujourd’hui de la nôtre, règne de la bêtise généralisée, de la dérision et du ricanement permanent ? Que dirait-il de cette époque saturée de bruits, d’images et d’informations ; de ce monde du profit immédiat, de la performance, de l’innovation frénétique ; ce monde du vide existentiel, du consumérisme imbécile et des fanatismes exacerbés ?

*

À l’instar de Madame du Deffand et à l’instar de Leopardi — l’esprit, le génie et le talent en moins — je suis un être mélancolique. Ma mélancolie m’est atavique, et je suis de ceux — peu nombreux à ce qu’il semble — qui ont su de bonne heure qu’ils n’étaient pas faits pour ce monde, qu’ils y seraient toujours comme égarés, incongrus, malvenus, et que souffrir leurs prochains tout le long d’une si longue vie leur serait un immense fardeau. « Je n’ai jamais souffert que de la multitude », pourrais-je clamer avec Nietzsche, et, comme lui, ma solitude — toute relative, évidemment — m’est une très chère compagne, absolument nécessaire ; nécessaire à la sérénité de mon esprit et au bon mûrissement de mes pensées. Dans ma solitude je reprends les forces qu’il me faut — colossales ! — pour me mêler ensuite aux hommes. Et je regarde la grande danse, la folle farandole de mes contemporains en spectateur toujours méfiant, d’un œil torve et du plus loin qu’il m’est possible. Oh bien sûr, j’ai toute la panoplie de l’existence sociale : j’ai une épouse que j’aime d’un amour comme on n’en fait plus ; j’ai un fils que je chéris ; un travail que j’ai longtemps exercé avec passion, qui m’est devenu pénible et ennuyeux aujourd’hui, alimentaire uniquement ; des relations, très peu, deux ou trois vrais amis ; de l’avoir à revendre, quelques idées toutes faites pour bêler avec le troupeau et voilà, j’existe socialement, ça n’est pas bien compliqué. Seulement, il n’y a rien à faire, je n’arrive pas à adhérer à la Grande Comédie. Alors, triste sire, je soupire et je me regarde me démener tant bien que mal sur la scène du monde, je me regarde faire le pantin et donner quelques répliques, j’ai déjà cinquante ans, de terribles migraines et d’abominables angoisses. Ce sont mes Furies. Ces immondes me sont revenus voilà une quinzaine d’années, plus violentes que jamais, et je vis un enfer. Elles me traquent, me guettent et m’assaillent sans relâche. J’ai heureusement quelques armes de défense, pilules et comprimés, qui parviennent à les faire fuir. Un temps. Elles reviennent toujours les garces. Que d’énergie perdue à lutter contre leurs rosses attaques !

Madame du Deffand disait : « Je ne suis pas faite pour ce monde-ci ; je ne sais s’il y en a un autre ; en cas que cela soit, tel qu’il puisse être, je le crains. »

J’en ai fait mon credo, toute ma métaphysique.

*

Cela arrive, on ne sait comment, on ne sait d’où, cela arrive. À la conscience de l’homme de génie, une intuition surgit, singulière, fascinante, inouïe, effrayante ; illumination soudaine, « foudre vierge du génie » (Saint-John Perse), « éclair de l’immense » (Hugo), au cœur d’une rêverie, au sortir d’un sommeil, au décours d’une crise. Cela arrive, jamais sans dommage. Il y a un avant, un après ; la personnalité n’en sera plus la même, durablement, le cours du monde même, parfois, en sera changé.

Avril 1619. La guerre de Trente Ans fait rage ; Descartes, vingt-trois ans, quitte la Hollande pour l’Allemagne et s’engage dans l’armée de l’Électeur de Bavière. L’hiver, cette année-là, est des plus rigoureux. L’armée est immobilisée sur les bords du Danube, à Neubourg. Là, la nuit du 10 novembre, Descartes, dans l’isolement de son poêle, au milieu de paisibles rêveries, connaît soudainement un moment de grande exaltation ; sa méditation devient tumulte intérieur, son esprit s’échauffe, bouillonne ; moment fécond, l’illumination éclate et voilà les fondements d’une science nouvelle, une science « admirable ». À partir de ce jour, Descartes renoncera à la vie militaire pour se consacrer corps et âme à son œuvre d’esprit.

Avril 1915. Prague. Saint-Saëns travaille à une symphonie. La fin lui donne du fil à retordre, ça ne va pas, il supprime, biffe, raye, s’énerve, reprend, abandonne. Dans la nuit du 21, le compositeur rêve de son œuvre, s’éveille en sursaut et, aussitôt, écrit le final de sa symphonie comme sous la dictée.

Goethe. Un matin, sur sa table de travail, un poème achevé, parfait, sans biffures. Aucun souvenir d’avoir écrit cela. Mêmement Lamartine : « Une nuit je me levai, je rallumai ma lampe, et j’écrivis ce gémissement ou plutôt ce rugissement de mon âme (il parle du poème LeDésespoir). Ce cri me soulagea : je me rendormis.» Comme ça, sans crier gare, tout à coup, sauvagement, cela arrive. L’idée créatrice s’impose à l’esprit, se développe en un éclair ; l’œuvre n’a plus qu’à être reproduite, transcrite, recopiée. Il suffisait à Chopin de se mettre à son piano pour que l’inspiration vînt ; la musique s’écrivait alors d’un trait sous sa plume.

Mêmement Hoffmann : «Pour composer, je me mets au piano, je ferme les yeux et je copie ce que je m’entends dicter du dehors. » Mêmement Novalis, Einstein, Nerval, Mozart, Huxley, Mauriac, Picasso…

L’apparition de l’idée géniale est un mystère ; un cadeau offert à titre gracieux à quelques esprits, quelques élus surpris eux-mêmes ; un don, inopiné, inattendu, fortuit.

D’où cela vient-il ? Du plus profond de l’être ?

Du dehors ? D’en haut ?

Qui pourrait le dire ?

*

Sur un ton paterne détestable, le philistin tient des propos fumeux sur la grandeur et la supériorité de l’artiste engagé — qui montrerait la voie, la lumière, etc. — sur tous les autres, inutiles, qu’il vomit et voue aux gémonies. Non, non et non ! l’art n’a pas, n’a jamais eu pour rôle l’édification des individus. Cette idée, hélas si courante aujourd’hui, de vouloir changer l’homme par le biais de l’art est une ineptie sans pareille ; rien n’est plus éloigné de la geste esthétique.

*

Rejeter derrière moi toute fonction officielle ; abandonner, en soupirant d’aise, toute obligation professionnelle et ne rien laisser entamer de mon temps, si court, par quiconque. Ce serait là une grande chose, mon premier pas vers mon véritable moi, mon premier mouvement pour pénétrer mon propre univers, ma première métamorphose pour exister « en vérité ». En aurai-je jamais le courage ?

*

Rien ne m’agace autant que ces gens qui, voulant signifier leur inclination incontinente pour la bonne chère, la bombance à tout va, faisant en somme profession de bons vivants, se disent fièrement épicuriens.

En vérité, ce qu’ils signifient là, c’est surtout leur ignorance crasse. Qu’ils sachent ces piteux drilles que le plaisir selon Épicure, ce fameux plaisir, est l’exact contraire de celui auquel ils sacrifient aveuglément : c’est un plaisir sec, modéré, austère. Épicure professe la tranquillité de l’âme par une simplification de la vie, en renonçant à tout ce qui est vain et superflu, en revenant à l’essentiel.

Citons la Lettre à Ménécée : «Quand donc nous disons que le plaisir est la fin, nous ne parlons pas des plaisirs des gens dissolus et de ceux qui résident dans la jouissance, comme le croient certains qui ignorent la doctrine (…), mais du fait, pour le corps, de ne pas souffrir, pour l’âme, de n’être pas troublée. Car ni les beuveries et les festins continuels n’engendrent la vie heureuse (…) L’habitude donc de régimes simples et non dispendieux est propre à parfaire la santé, rend l’homme actif dans les occupations nécessaires de la vie.»

Voilà ce que dit vraiment Épicure, qu’ils n’ont bien sûr jamais lu, nos épicuriens de pacotille. Que leurs soûleries et leurs ripailles sans fin les étouffent ; ils croient tenir aux plaisirs, c’est les plaisirs qui les tiennent et les mettront à la torture.

*

Devant un immense rideau de velours vert, deux personnages, deux hommes accoudés à un meuble à étagère supportant nombre d’objets disparates nous fixent de leur regard. L’homme à droite est George deSelve, évêque de Lavaur ; celui de gauche, à la pelisse doublée d’hermine et à manches bouffantes, Jean de Dinteville, ambassadeur de France auprès d’HenriVIII. Occupant le premier plan, aux pieds des personnages, une forme blanchâtre énigmatique, comme venue d’ailleurs.

À la National Gallery de Londres où il est exposé, le tableau est placé relativement près du sol. À dessein. Que l’on se déplace doucement vers la droite sans cesser de regarder la scène, alors, par le miracle de la métamorphose, surtout par la prouesse technique du peintre, la longue tache blanche soudain se transforme, se rétrécie et dévoile l’image cachée : une tête de mort. Vanité. Memento mori. Image latente qui donne à voir : ce que nous ne voulons jamais voir face à face, ce qui nous fait horreur, mais ce vers quoi, inexorablement, nous allons. On raconte qu’au château de Polisy, la demeure des Dinteville, le tableau était malicieusement accroché au-dessus d’une porte… dans la salle des festins.

*

Les peintres aiment à voiler les choses, les envelopper, les suggérer, les passer sous silence ; soit qu’elles ne doivent pas être directement dévoilées, soit qu’elles ne puissent être exprimées d’une manière assez forte. Timante peint Le Sacrifice d’Iphigénie. Superbement montre-t-il le devin Calchas triste ; Ulysse, plus triste encore, au désespoir ; mais il revient à Ménélas de figurer la plus grande douleur que l’on puisse peindre. Un tour de force. Comment dès lors représenter celle, bien supérieure encore, immense, du père même d’Iphigénie, après avoir épuisé tous les sentiments de tristesse ? Le silence. Timante eut recours au silence. Au silence de la peinture. Il couvrit d’un voile le visage d’Agamemnon. Il laissait à chacun l’esprit libre à se figurer, à s’imaginer quelle put être sa douleur.

« Les excellents peintres ne disent pas tout ; ils donnent de l’exercice à l’imagination, et en laissent plus à penser qu’ils n’en découvrent. » (Chevalier de Méré).

*

Nous devisions sur la vie future. Moi, naturellement enclin au scepticisme, je rappelai ces sages propos de Sénèque à Lucilius : « Veux-tu savoir où tu seras après la mort ? Où sont les choses à naître ? » Lui, plus dogmatique, me lança très solennellement, l’index pointé vers le ciel : « Il y a deux mondes bien distincts : le présent, celui des problèmes ; le prochain, celui des solutions. »

*

Ulysse, au Chant XI de l’Odyssée