Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Publicacions de la Universitat de València

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Serie: Història i Memòria del Franquisme

- Sprache: Spanisch

Este volumen recoge el testimonio de algunos protagonistas de la cultura mexicana, europea y española sobre la Guerra Civil y el exilio republicano español. Se incluyen entrevistas de los mexicanos Octavio Paz, Juan de la Cabada, José Chávez Morado y Fernando Gamboa, que asistieron al Congreso de Valencia de 1937, y de los reporteros europeos de la Guerra Civil Kati Horna y Walter Reuter. Esta historia se amplía con el testimonio de artistas e intelectuales españoles exiliados en las Américas como el cineasta Luis Alcoriza, la artista Manuela Ballester, el escritor Ángel Gaos, el artista José Renau, el poeta Gil Albert, etc., y la experiencia en la emigración de Eusebio Sempere y José Guerrero. Cierra el libro el hijo del exilio Ruy Renau Ballester. La memoria oral de los hechos históricos de la Guerra Civil y del exilio español de 1939 es la protagonista de este ensayo.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 779

Veröffentlichungsjahr: 2014

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

MEMORIAS DE POSGUERRA

DIÁLOGOS CON LA CULTURA DEL EXILIO (1939-1975)

MEMORIAS DE POSGUERRA

DIÁLOGOS CON LA CULTURA DEL EXILIO (1939-1975)

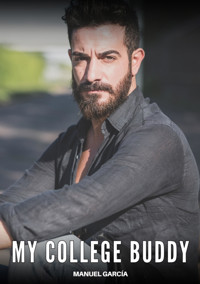

Manuel García

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

Esta publicación no puede ser reproducida, ni total ni parcialmente, ni registrada en, o transmitida por, un sistema de recuperación de información, en ninguna forma ni por ningún medio, ya sea fotomecánico, fotoquímico, electrónico, por fotocopia o por cualquier otro, sin el permiso previo de la editorial.

© De los textos Manuel García, 2014

© De esta edición: Publicacions de la Universitat de València, 2014

Publicacions de la universitat de valència

http://puv.uv.es

publicacions@uv.es

Diseño de la maqueta: inmaculada Mesa

Fotografía de la cubierta: Exiliados camino de México. Vapor Sinaia (1939).

© fotografía Francisco souza

Diseño de la cubierta: Celso Hernández de la Figuera

ISBN: 978-84-370-9532-5

A Eduardo García Soria,

este libro de memorias republicanas

AGRADECIMIENTOS

Esta obra ha sido posible gracias a la generosidad de los protagonistas del exilio que accedieron a ser entrevistados.

Quiero dar las gracias a todas las personas que me ayudaron a realizar este libro: Rafael Acosta de Arriba, Fernando de Almansa Moreno Barreda, Federico Álvarez Arregui, Teresa Álvarez Aub, Angélica Arenal (†), Elena, María Luisa y Carmen Aub Barjau, Alejandro Aura (†), Roseta Ballester, Huberto Batis, Félix Beltrán, Walter Boelsterly Urrutia, Juan Manuel Bonet, Alba Cama Rojo (†), André Camp (†), María-Luisa Capella, Rosa Casanova García, Alejandro Castellanos Cadena, Ciprià y Consuelo Císcar Casabán, Helen Climent (†), Pilar, Lucía y Helena Climent, Teresa del Conde, Ángel Cosmos (†), Juan-Ignacio Cueto Ruiz Funes, Jorge Domingo Cuadriello, Gerardo Estrada, Montserrat Galí, Fernando Gamboa (†), Moisés Gamero de la Fuente (†), Neus Espresate, Xochitl Figueroa López, Foto Hermanos Mayo, Guadalupe y Nela Gaos Ballester, Julieta Giménez Cacho, Marta Hoffman, Nora Horna, Jesús Huguet, Mercedes Iturbe Argüelles (†), Miriam Kaiser, María Lagunes, Clara E. Lida, Elisa Lozano, Amando Llopis, Merry MacMasters, Mauricio Maillé, Gerard Malgat, Jorge Alberto Manrique, José Luis Martínez Hernández, José-Manuel Mata Castillón, José Antonio Matesanz, Nina Menocal, Eugenia Meyer, Malena Mijares, Aurora Montaño, Mónica Montes Flores, John Mraz, Santiago Muñoz Bastide, José María Muriá, Leonor Ortiz Monasterio, Marta Palau, Emili Payá, Ana-María y Teresa Pecanins (†), Yany Pecanins, Alicia Pardo, Ernesto Peñaloza, Carlos Pérez García (†), Juana María Perujo, Sergio Pich Romero (†), Dolores Plá Brugat, Ambra Polidori, Elena Poniatowska, José Puche Planas (†), David Ramón, Teresa Renau Ballester, Rosana y Marcela Renau Aymamí, Jorge Renau García (†), Helly Reuter, Luis Rius, Coni Robinson, José Vicente Rodríguez Muñoz, José Rodríguez Feo (†), Vicente Rojo, Blanca Ruiz, Concepción Ruiz Funes (†), Armando Saenz Carrillo, Leonor Sarmiento, Silvia y Maya Segarra Lagunes, Joaquín Segarra Irazábal, Carmen Serra Puche, Elidé Soberanis, Manuel Suárez Suárez (†), Raquel Tibol, Francisco Ignacio Taibo (†), Eva María Thiele, José Luis Tomé, Iván Trujillo Bolio, Juan Carlos Valdéz Marín, James Valender, Eduardo Vázquez, Jaime Velez Storey, RicardoVinós, etc.

Mi gratitud a la ayuda prestada por los directores y técnicos de los archivos, bibliotecas, hemerotecas y museos: Archivo General de la Nación (México), Sistema Nacional de Fototecas (Pachuca), Hemeroteca Nacional de México, Centro Nacional de Investigación y Difusión de las Artes Plásticas de México, Museo de Antropología de México, Museo Soumaya (México), Sala de Arte Público Siqueiros (México), Ateneo Español de México, Casa Regional Valenciana de México y Casal Catalá de México, Archivo General de la Guerra Civil Española del Ministerio de Cultura (Salamanca), Archivo General de la Administración Civil del Estado (Alcalá de Henares), Biblioteca Nacional (Madrid), Hemeroteca de la Villa y Hemeroteca Nacional (Madrid), Biblioteca Valenciana y Biblioteca del InstitutoValenciano de Arte Moderno, Fundación Pablo Iglesias (Alcalá de Henares), Fundación Max Aub (Segorbe), Fundació Josep Renau (Valencia).

Este libro está ilustrado gracias a la colaboración de los fotógrafos José Aleixandre, Lola Álvarez Bravo (México), José García Poveda, Amparo Giner (†), Michael Gutman, Foto Hermanos Mayo, Elsa Medina (México), Manuel Molines (†), Ferràn Montenegro, José-Vicente Rodríguez Muñoz, Ricardo Salazar (México), Jordi Vicent, etc.

SUMARIO

PRÓLOGO, Francisco Caudet

LA DIÁSPORA CULTURAL DE POSGUERRA, Manuel García

LOS MEXICANOS

Juan de la Cabada, escritor

José Chávez Morado, pintor y grabador

Fernando Gamboa, museógrafo

José Luis Martínez, académico

Octavio Paz, escritor

LOS ARTISTAS EUROPEOS

Kati Horna, fotógrafa

Walter Reuter, fotógrafo

LOS EXILIADOS ESPAÑOLES

Luis Alcoriza, director de cine

Paloma Altolaguirre, pintora

Federico Álvarez, profesor

Antonio Ballester, escultor

Manuela Ballester, pintora

Augusto Benedico, actor de teatro, cine y televisión

José Bolea, escritor y editor

Álvaro Custodio, director de teatro

José Estruch, director de teatro

Ángel Gaos, escritor

Santiago Genovés, antropólogo

Juan Gil-Albert, escritor

Luis de llano Palmer, productor de televisión

Faustino Mayo, fotógrafo

Julio Mayo, fotógrafo

Concha Méndez, escritora

José Ricardo Morales, dramaturgo

José Renau, artista y escritor

Juan Renau, pintor y escritor

Antonio Rodríguez luna, pintor

Adolfo Sánchez Vázquez, filósofo

Enrique Segarra, arquitecto

Rafael Segovia, politólogo

Luis Suárez, periodista

EL ÉXODO DE LA POSGUERRA

José Guerrero, pintor

Eusebio Sempere, pintor

LOS HIJOS DEL EXILIO

Ruy Renau Ballester, profesor

Jorge Ballester Bonilla, pintor

Artistas y escritores españoles en el vapor Vendamm, 1939.(Foto: José Renau/Arxiu Fundació Renau)

PRÓLOGO

Muchos fueron los desastres producidos por la guerra civil de 1936. Uno de esos desastres, que resulta en extremo sintomático pues compendia el nefasto resultado de aquella catástrofe, tiene que ver con la disolución de un proyecto de transformación, en profundidad y bajo el signo de lo colectivo, de la vida española. Un proyecto de transformación que, a lo largo de la década de los años treinta, acabó inflexionando también –no podía ser menos– el signo de la cultura.

Empleo el concepto de «lo colectivo» en un sentido, sin renunciar a ningún matiz, amplio. Porque si ese concepto remite a una interpretación ideológica y política que compartían, con variaciones sin duda importantes, socialistas, anarquistas o comunistas –también amplios sectores del republicanismo–, no es menos cierto que ese debate afectó asimismo –y muy decisivamente– a la producción y distribución de bienes culturales. La vanguardia, cuanto en ella había de torre de marfil, de solipsismo, tuvo que ir abriéndose a la plaza pública, al otro. El debate teórico en torno a estos extremos se llevó a cabo con una insistencia, y unos medios y maneras, distintos y plurales que ponen de manifiesto, entre otras cosas, el grado de actualidad que en aquellos años habían alcanzado esas cuestiones. Quienes alentaron y patrocinaron el alzamiento armado, alentaron y patrocinaron igualmente el final de ese debate, que afectaba a las relaciones sociales y económicas del país y, claro está, a la cultura que estaba en consonancia con esas nuevas relaciones.

La integración del intelectual y el artista –pensador, pintor, novelista, poeta, músico...– en el organismo social, formando parte de él como una mediación más en ese proceso de cambio de las relaciones de creación y distribución de productos culturales, empezó a ser una realidad, una cristalización ideológica real, poco antes de que estallara la guerra civil. El alzamiento militar puso fin a ese proceso y a la vez aniquiló o disgregó, reduciendo de facto a la inoperancia a quienes, quedándose en el exilio interior o abandonando el país, habían sobrevivido a la guerra. El exilio, el del exterior como el del interior, se sumió en su larga noche oscura, y un detritus de ello fue volver al pathos del canto desvalido, al canto de unas subjetividades desplazadas de su centro y de un proyecto integrador.

En el exilio, un tiempo-espacio de infortunio –terrible nacionalidad–, todas las actividades, escribir o trabajar en no importa qué oficio, son por igual maneras de dignificarse humanamente, de negarse a aceptar la derrota, de resistirse a tener que morir en vida. Es también, abandonada la certeza del feudo, del reducto familiar, una manera –pisamos un campo minado por la paradoja– de abrirse al mundo y a los demás. Y a uno mismo. Estas aperturas suelen a menudo –por desgracia no es siempre así– propiciar el encuentro con el otro, con lo plural y lo diverso.

La palabra del exiliado, la onda expansiva de sus creaciones, tiene –mientras existe el exilio, mientras está prohibido el regreso– un ámbito de resonancia extremadamente limitado. Esa limitación es parte del castigo. Un signo más de la tragedia que acompaña al exiliado. El exiliado escribe –al menos a corto plazo– historias para exiliados, para quienes cantan o se cuentan el mismo canto, el mismo cuento. Pero hay en su palabra grandeza, pues su palabra pronunciada o escrita –aun con la limitación de ser para unos pocos, aun cuando se le ha vetado a la fuerza el acceso a su auditorio natural– es un resorte que activa la necesidad-imperativo de narrar, de contar la historia no oficial, de ser testimonio.

La urdimbre de palabras escritas u orales, hilvanadas siempre unas y otras con la estofa del dolor y del desamparo, conforma un cúmulo de historias o fragmentos de historias que, inexorablemente, conducen a la memoria del origen, a la fuente de la vida, al centro perdido. El tiempo se detiene y la historia, convertida en último refugio, se torna tiempo mítico. La búsqueda oscurece –queriendo que lo alumbre– el porvenir. La razón del mundo estriba entonces en aferrarse al pasado, al haber sido, al ayer.

Todo propósito de allegar las experiencias personales remite necesariamente a referentes históricos. El mundo privado es otra de las muchas quimeras que se esfuman. Y, sin embargo, la trabazón discursiva de lo disperso y fragmentario se apoya en la lastimada, siempre única y personal, siempre intransferible, expresión personal del reducto íntimo. La memoria o el recuerdo, por mor de la palabra, de la lengua, permite instrumentalizar el proceso de recuperación, de cura. La memoria del pasado y su verbalización son antídotos contra el abandono y la renuncia, contra la aceptación del fracaso. También –acaso sobre todo– contra el desorden impuesto.

La idea de fragmentación, de desorden y caos, también de mutilación y pérdida, que arrostra todo exiliado, se compensa, en resumidas cuentas, con la obsesiva necesidad de recuperar el equilibrio desvanecido. Irrumpe así una tensa dialéctica que apunta a la reconstrucción de cuanto se da por seguro y, como tal, confiere una suerte de engañosa protección contra lo incierto y lo huidizo, contra lo que, en definitiva, es, ineludiblemente, la existencia.

El sentimiento de provisionalidad, de transitoriedad, en lo que se presenta como socialmente cierto, seguro, se arraigó muy hondamente por haber experimentado, a muy temprana edad, algo que se imprimía en la conciencia cuando la razón no podía acogerlo, explicárselo: que todo estaba trastocado, que cada cosa había perdido su lugar, que ya no había un lugar, una casa, y que a nuestro alrededor todo dependía del azar. Es decir, la experiencia de la pérdida de algo que, como todo lo primordial, es insustituible.

El sol de desterrado como la palabra del desterrado, apenas transmite calor, apenas ofrece luminosidad. Pero esa miseria del sol del desterrado, como su palabra, es, irónicamente, la fuente de una inagotable energía, de una energía que posibilita el crecimiento interior y el acto de escribir la otra historia, la del vencido. Ese sol y esa palabra descubren al exiliado –y a los lectores que un día han de leerle, dando, a ese sol y a esa palabra, calor, vida– lo que realmente es el ser humano: poquedad que se autoengaña con la mentira de creerse una duración sin término, un ser y estar sin fin que, además, se arraiga en otra mentira, la mentira –acaso la mayor y más irrisible, sin duda la más dañina– de la patria, de la nación.

El destierro devuelve al hombre a los lindes de su verdadera constitución, le hace reconocer –se trata de una a modo de inesperada iluminación, o de repentina y hasta abrupta anagnórisis– que el signo del hombre es lo perentorio. El exilio obliga –¡qué remedio!– a aceptar que en todo –incluso en uno mismo– subyace un radical relativismo. El destierro lanza al hombre al diálogo atemperado con el otro, a ser palabra entre palabras, a ser simplemente –¡tan poco y a la vez tanto!– hombre, hombre tal esos junquillos que resisten el vendaval para –más pronto o más tarde– ceder, ser a la postre tallo roto que gime y se retuerce.

Tallo roto que gime y se retuerce y que, tal en el largo poema-monumento, «Lo que sobra a la sepultura, muertos desconocidos y españoles vivos de hambre», incluido en Galope de la suerte de Arturo Serrano Plaja, recuerda que la:

inextinguible llamo del recuerdo es herida

que mano inextinguible,

es hambre de justicia y es hambre de pan.

Tallo roto que gime y se retuerce. Que gime y se retuerce tal un detritus que nunca del todo se desvanece, nunca es ya solamente olvido.

Hayden White, en El valor de la narrativa en la representación de la realidad, saca a colación que Hegel planteaba, en Lecciones sobre filosofía de la historia, que ni la «historicidad» ni la «narratividad» son posibles, que ni una ni otra –por otra parte, tan emparentadas, pues las anima por igual el mismo propósito de configurar en discurso oral escrito la experiencia humana– son posibles, sin la noción de «sujeto legal», sujeto al que corresponde ser medio y tema de la narrativa histórica. Hecha esa relación entre legalidad, historicidad y narratividad, no ha de sorprender –continúa diciendo Hayde White– la frecuencia con la que la narratividad, bien ficticia o real, presupone la existencia de un sistema legal contra o a favor del cual se pudiera escribir, narrar.

El individuo, convertido en ciudadano de pleno derecho, recupera a través de la palabra, de su recuento de los hechos, la condición de sujeto.

Esa condición recuperada de sujeto, en los términos expuestos por Hayden White devuelve a la Historia a los predios de la realidad real, requisito indispensable para que aflore el discurso –valga la redundancia– de lo real. Discurso que acaba convirtiéndose él mismo en objeto de deseo en la medida en que hace deseable lo real. Para lo cual ha de presentarse lo real con la coherencia formal de los acontecimientos históricos. De este modo, el «peso de la significación» de los acontecimientos contados se «proyecta» a un futuro que va algo más allá del inmediato presente, un futuro cargado de juicio moral.

FRANCISCO CAUDETUniversidad Autónoma de Madrid

LA DIÁSPORA CULTURAL DE POSGUERRA

«El exilio es un drama, en general para el país que lo provoca, pero es una bendición para el país que lo recibe. Nueva York, por ejemplo, no hubiera sido la capital cultural del mundo sin la diáspora europea del siglo veinte».1

Susan Sontag, New York, 1983

«…el escritor que vive desgajado de su suelo y de su cielo, de sus cosas y de su gente no es alguien que aborda el exilio como un tema más, sino un exiliado que, además, escribe».2

Mario Benedetti, Madrid, 1984

«Ils furent des centaines, des milliers d’intellectuels, de poètes, d’écrivains à fuir en 1933 la dictature nazi».3

Jean-Michel Palmier, 1988

«El exilio es una condición que, en sus efectos subjetivos, nunca permanece estable; o se siente uno cada vez más exiliado, a medida que pasa el tiempo, o cada vez va siendo más absorbido por el país de adopción».4

John Berger, 1965

Varios hechos históricos generan, en el siglo veinte, el exilio de miles de personas de sus respectivos países: la llegada al poder de Adolf Hitler (1933); el estallido de la guerra civil española (1936-39) y la proclamación de la segunda guerra mundial (1939-45).

Como consecuencia de esos sucesos un sector importante de la «inteligencia» europea emigró hacia los Estados Unidos de Norteamérica, América Latina y diversos países de Europa.

Ese éxodo fue, a lo largo de muchos años, objeto de estudio de historiadores norteamericanos, europeos y latinoamericanos, autores a quienes quisiéramos recordar, pues hicieron posible desvelar no sólo el drama del desarraigo humano tras las guerras, sino también la pérdida cultural que supuso para muchos países europeos el éxodo de algunos de los más significativos creadores de las artes y las letras.

Uno de los primeros historiadores que se ocupó del exilio cultural europeo fue Jean Michel Palmier (1944-98), a través de su ensayo Weimar en exil (1988) en el que estudia, particularmente, el destino de la emigración intelectual alemana hacia Europa y las Américas.

Sobre el exilio cultural español habría que citar varios ensayos claves sobre este tema escritos por Julián Amo y Charmion Shelby: La obra impresa de los intelectuales españoles en América; Carlos Martínez: Crónica de una emigración (La de los republicanos españoles en 1939); Patricia W. Fagen: Transterrados y ciudadanos; los diversos volúmenes sobre El exilio español de 1939, coordinados por José Luis Abellán y el ensayo histórico de María Fernanda Mancebo: La España de los exilios.5

Este tema ha sido objeto, asimismo, de diversas exposiciones que han tratado de visualizar a través de fotografías, películas, obras de arte, libros, documentos, revistas, etc., esas páginas de la emigración española.6 Entre otras muestras quisiéramos citar en esta ocasión las exposiciones: El exilio español en México (Madrid, 1983); Surrealistas en el exilio y los inicios de la Escuela de Nueva York (Madrid, 1999) y Exilio (Madrid, 2002).

Si a estos ejemplos añadimos las exposiciones dedicadas a diversos artistas y escritores, comprobaremos que el tema de la diáspora cultural española, ha sido objeto de un amplio estudio en los últimos años.7

Sin embargo, la línea de investigación histórica, iniciada por Ronald Fraser sobre la guerra civil española –es decir la memoria oral– ha tenido, respecto al exilio español, un desarrollo menor.8

Este libro de entrevistas con artistas y escritores de diversas nacionalidades, pero con un nexo común con la historia española del siglo veinte, se desglosa a través de perspectivas distintas: el testimonio de los mexicanos que participaron en el segundo Congreso Internacional de Escritores en Defensa de la Cultura (1937); el de algunos reporteros europeos que cubrieron la guerra civil (1936-39) y el de un grupo de artistas y escritores españoles que se exiliaron a capitales tan diversas como La Habana, Ciudad de México, Montevideo, Santiago de Chile, Santo Domingo, etc. en América Latina; Nueva York en los Estados Unidos y Berlín en la antigua República Democrática Alemana.

A ese panorama añadimos el testimonio de un par de artistas que tras la guerra europea (1939-45), decidieron emigrar a París y a Nueva York.

Y como glosa final el testimonio de una persona representativa de la llamada generación de los «hijos del exilio».

LOS MEXICANOS

El capítulo de Los mexicanos incluye los testimonios de los artistas y escritores que participaron en el segundo Congreso Internacional de Escritores en Defensa de la Cultura (Valencia, 1937), es decir, de Juan de la Cabada (escritor), José Chávez Morado (artista), Fernando Gamboa (museógrafo) y Octavio Paz (escritor).

Son testimonios recogidos medio siglo después de su presencia en la guerra civil española y unos meses antes de que se iniciara el Congreso Internacional de Escritores y Artistas celebrado en Valencia en 1987.

Faltan por fallecimiento, claro está, los testimonios del resto de miembros de la Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios de México que estuvieron asimismo en ese congreso: José Mancisidor, María Luisa Vera y Silvestre Revueltas y algunas acompañantes célebres de algunos congresistas: Elena Garro y Susana Stell.

Al músico y compositor Silvestre Revueltas (1899-1940), autor de las partituras musicales México en España y Homenaje a García Lorca, difícilmente lo hubiéramos podido entrevistar, pues falleció poco después de finalizada la guerra española. A la escritora Elena Garro (1937-1998), esposa entonces de Octavio Paz, no hubo necesidad de entrevistarla pues poco antes de morir publicó unas Memorias de España (1992), donde contaría con detalle el viaje y estancia de la delegación de escritores y artistas mexicanos al Congreso de Valencia (1937).

Para Octavio Paz (1914-98), fue el primer viaje a España y el inicio de una amistad con el pintor Ramón Gaya y los escritores Juan Gil-Albert, José Herrera Petere, Antonio Sánchez Barbudo, etc. Luego, al llegar estos escritores exiliados a México se incorporarían, a invitación suya, a la redacción de la revista Taller (1938-41).

Para Chávez Morado (1909-2002) y Fernando Gamboa (1909-90), artistas y compañeros de estudios en la Escuela de San Carlos de México, supuso organizar la primera exposición de su vida: Cien años de grabado político mexicano, que exhibirían en Valencia, Madrid y Barcelona (1937).

Para el escritor Juan de la Cabada (1901-86), fue una experiencia peculiar, pues aparte de viajar por motivos culturales por Madrid, Barcelona y Valencia como miembro fundador de la Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios, estuvo en diversos frentes de guerra, visitando a varios brigadistas mexicanos y en particular al pintor David Alfaro Siqueiros. Juan de la Cabada acompañó, por otra parte, a la primera expedición de artistas y escritores españoles que envió la Junta de Cultura Española desde Francia a México en la primavera de 1939. Fue uno de los pasajeros del vapor holandés Vendamm que trasladó desde Saint Nazaire a Nueva York al grupo de intelectuales que, nada más llegar a México, fundaron la primera revista del exilio: España Peregrina (1940).

A esos testimonios se suma la entrevista con José Luis Martínez (1918-2007), historiador y académico, que nos ofrece unos perfiles inéditos sobre su amigo el escritor Max Aub.

LOS ARTISTAS EUROPEOS

El capítulo Los artistas europeos incluye las entrevistas con la fotógrafa húngara Kati Horna (1912-2000) y el cineasta y fotógrafo alemán Walter Reuter (1906-2005), reporteros formados en las agencias fotográficas europeas Dephot de Berlín y Alliance Photo de París.9 Unas agencias que, en los años treinta, aglutinaron a fotógrafos como Henri Cartier Bresson, Robert Capa, Hans Namuth, Georg Reisner, David Seymour, Gerda Taro, etc.

Fotógrafos que junto a J. L. Alexander, Bill Brandt, J. Clair-Guyot, L. Deschamps, A. P. Hoffmann, Victor Horn, Roman Karmen, H. Kurth, B. Makaseev, Alexandre Merletti, Margaret Michaelis, H. Mitchell, Jean Moral, André Papillon, L. Sorrentino, Trampus, etc. por la parte europea y Jalón Ángel, José Fernández Aguayo, Lázaro Bayarri, Antoni Campañá, Catalá Pic, Agustí Centelles, Finezas, Pedro Menchón, Pascual Marín, Foto Mayo, Carlos Pérez de Rozas, Andreu Puig, Martin Santos Yubero, Francisco Segovia, Alfonso Sánchez, Vidal Corella, etc., por la parte hispana, cubrieron como reporteros gráficos y ampliamente la guerra civil española.10

Kati Horna, exiliada en México en 1939, con su marido el pintor José Horna, formó parte del núcleo de surrealistas europeos exiliados en la capital mexicana. Su casa, en la Colonia Roma, fue lugar de encuentro de artistas y escritores como Leonora Carrington, José Horna, Benjamín Péret, Alice Rahon, Wolfgang Paalen, Remedios Varo. Como profesional de la fotografía, aportó además un importante acervo de retratos de escritores y artistas, fotografías de arquitectura y algunas piezas claves del fotomontaje surrealista.11

Walter Reuter, refugiado en México en 1942, contactaría con el exilio alemán de la capital mexicana –la Liga Pro Cultura Alemana (1937) y un grupo de fotógrafos europeos como Gertrudis Duby Blom, John Gutman, Eva Sulzer, etc.–

Al trabajo sobre los indígenas en México el fotógrafo añadió una serie de documentales que dan testimonio del desarrollo industrial entonces de ese país. Su obra que fue recuperada en su día por diversos investigadores alemanes, mexicanos y españoles, conforma hoy un importante acervo fotográfico en Cuiernavaca al cuidado de su hija Helly Reuter (México).12

LOS EXILIADOS ESPAÑOLES

El capítulo Los exiliados españoles incluye una serie de entrevistas que nos permite aproximarnos a la experiencia de estos emigrados en expresiones culturales como la antropología, la arquitectura, las artes plásticas, el cine, la fotografía, la edición de libros, la enseñanza universitaria, el periodismo, la sociología, el teatro, la televisión, etc.13

En el universo del cine entrevistamos a Luis Alcoriza que fue actor, guionista y director de cine y colaborador del director Luis Buñuel. Algunas de las películas de este director como Tlacuyan (1961), Tiburoneros (1962) y Tarahumara (1964) dan testimonio del México profundo de aquella época.

En la escena artística incluimos testimonios de diversos autores como la pintora y grabadora Paloma Altolaguirre, el escultor Antonio Ballester y los pintores Manuela Ballester, Juan Renau, Antonio Rodríguez Luna y el fotomontador y ensayista José Renau. La trayectoria de todos ellos da una idea del desarrollo de las artes plásticas españolas en la emigración mexicana y la compleja integración de los artistas hispanos a la escena mexicana protagonizada, en aquellos tiempos, por el Muralismo y el Taller de Grabado Popular. Un contexto en el que destacaríamos a José Renau como uno de los pocos artistas que se integraron al medio mexicano con la práctica del muralismo, el cartelismo y el diseño gráfico.

En el sector de la radio y la televisión abordamos el periplo profesional como guionista y productor de Luis de Llano que explica bien lo que era ese medio de comunicación en México y los vínculos con la cultura televisiva de la época tan determinada por la experiencia norteamericana. Luis de Llano es un ejemplo clave del profesional televisivo que trabajó tanto para una cadena pública (Canal Trece) como para una cadena privada (Televisa).

En el medio fotográfico la vida y obra de Faustino del Castillo Cubillo (Faustino Mayo) y Julio Souza Fernández (Julio Mayo) y los testimonios que nos ofrecen, aparte de hacer memoria sobre la experiencia republicana española, sintetizan tanto la trayectoria de la agencia Foto Hermanos Mayo como la integración del reporterismo gráfico a la prensa mexicana durante medio siglo de trabajo. Hoy en día podemos decir que la historia gráfica de México desde los últimos años del gobierno del General Lázaro Cárdenas (1934-40) al último gobierno de Carlos Salinas de Gortari (1988-94), pasa por el archivo de los Mayo que, con más de 5 millones de negativos, conforma uno de los acervos más importantes de la vida de México del siglo veinte.

En el mundo de la enseñanza con ramificaciones hacia la labor editorial, la filosofía y la sociología política, se encuentran los testimonios de los profesores universitarios Federico Álvarez Arregui, Adolfo Sánchez Vázquez y Rafael Segovia Canosa. Aunque vinculados los tres a la Universidad Nacional Autónoma de México desarrollaron actividades diversas. La biografía de Federico Álvarez se desarrolla en Cuba, España y México y a mitad de camino entre la enseñanza, el ensayismo literario y la labor editorial. La trayectoria de Adolfo Sánchez Vázquez está vinculada asimismo a España y México con especial dedicación a disciplinas como la estética, la filosofía y la enseñanza universitaria. El periplo personal de Rafael Segovia se desglosa entre la enseñanza y la sociología siendo uno de los politólogos más notables de México e investigador vinculado al prestigioso Colegio de México.

Editor, en el sentido más estricto del término, es sin lugar a dudas José Bolea, abogado de formación y periodista de vocación, que plasmó en la Editorial Leyenda uno de los proyectos más singulares de la edición del exilio español, al traducir una serie de clásicos de la literatura, ilustrados por destacados artistas del exilio como Manuela Ballester, Enrique Climent, Ramón Gaya, José Moreno Villa, Ramón Pontones, José Renau, etc.

La antropología cultural tiene a Santiago Genovés como uno de los más destacados estudiosos de la disciplina que prosiguieron otros antropólogos del exilio como Bosch Gimpera, Juan Comas, Ángel Palerm, etc. La experiencia del Acali (1973), con un grupo de hombres y mujeres atravesando en una barcaza el Atlántico y el estudio posterior del comportamiento humano, le dio un renombre internacional.

La escena dramática tuvo a Augusto Benedico, Álvaro Custodio, José Estruch y José Ricardo Morales, representantes destacados de la actuación y dirección teatral en escenarios tan diversos como los de La Habana y Ciudad de México (Álvaro Custodio) y Montevideo (José Estruch) y Santiago de Chile (José Ricardo Morales). Al director alicantino José Estruch le cupo, además, el privilegio, de trabajar con la actriz Margarita xirgu, figura universal del teatro español en el exilio. Augusto Benedico conforma una personalidad peculiar pues a su trayectoria como primer actor de la escena dramática hispano-mexicana hay que añadir su labor en algunos filmes de Luis Buñuel y en telenovelas tan populares como Los ricos también lloran.

La literatura cuenta en este libro con testimonios particulares como los de Juan Gil-Albert y Concha Méndez, lo que nos permite adentrarnos en itinerarios geográficos diversos como La Habana y Ciudad de México (Concha Méndez) y un periplo peculiar por América Latina a través de ciudades como Buenos Aires, Río de Janeiro y la Ciudad de México (Gil-Albert). Autores, en ambos casos, vinculados a la generación de Hora de España y poetas singulares del destierro.

Una historia singular es la de Ángel Gaos, abogado, político y escritor, que tras ser condenado a muerte por el gobierno de Franco, consigue escapar de España y afincarse en México en el mundo de la enciclopedia como redactor de la Unión Tipográfica Editorial Hispano Americana que compaginaría con algunos artículos de opinión en la prensa mexicana.

Otra historia particular es la del periodista Luis Suárez que se integró plenamente en el desarrollo del periodismo mexicano y en los principales medios del siglo veinte. Un periodista que practicó el reportaje, la entrevista y la corresponsalía de prensa para medios mexicanos y extranjeros, asumiendo, en un momento de su trayectoria profesional, importantes tareas en la Federación Latinoamericana de Periodistas.

Testimonio de la experiencia europea es el de José Renau que vivió primero en la Ciudad de México (1939-58) y luego en Berlín (República Democrática Alemana, 1958-82) donde realizó unos de los proyectos más ambiciosos de su carrera artística: el ciclo de fotomontajes The American Way of Life y una serie de murales al aire libre en ciudades tan diversas como Berlín, Halle y Erfurt.

En términos geográficos propiamente dichos este libro recoge, fundamentalmente, testimonios de exiliados en México y algunas experiencias en La Habana (Federico Álvarez, Concha Méndez y Álvaro Custodio), Montevideo (José Estruch), Nueva York (Luis de Llano), Santiago de Chile (José Ricardo Morales), Los Ángeles (Tonico Ballester) y Berlín oriental (José Renau).

EL ÉXODO DE POSGUERRA

Capítulo aparte es El éxodo de posguerra en el que recogemos los testimonios de un par de artistas emigrados en la posguerra española: José Guerrero y Eusebio Sempere.

El pintor José Guerrero nos cuenta su experiencia en Nueva York en los años emergentes del expresionismo abstracto norteamericano.

El pintor y escultor Eusebio Sempere da testimonio de su experiencia en París en los años emergentes del arte abstracto y cinético europeo. En la entrevista con Eusebio Sempere interviene asimismo la galerista Nieves Fernández organizadora de la primera muestra de homenaje al artista en el Banco Exterior de España.

LOS HIJOS DEL EXILIO

El carácter familiar del movimiento migratorio republicano español supuso, entre otras cosas, que jóvenes que habían nacido en España y que apenas habían hecho sus primeros estudios en Madrid, Barcelona o Valencia, completaran su formación en México y desarrollaran su actividad profesional en América Latina.

Forman parte de la llamada generación de Los hijos del exilio.

Aquí incluimos una entrevista con Ruy Renau, ingeniero, profesor y cartelista de cine que ofrece nuevos datos de sus padres José Renau y Manuela Ballester.

Ese grupo de «los hijos del exilio» representa, en cierto modo, la integración en América Latina de una generación nacida en España en tiempos republicanos que desarrollaron su actividad en el contexto del exilio español en tierras latinoamericanas integrándose plenamente en la escena cultural y académica de ese continente.

CONCLUSIONES

En cualquier caso son testimonios, la mayoría inéditos, que ayudan a comprender uno de los exilios más significativos del siglo veinte con un impacto particular sobre México que no sólo abrió las puertas a la «inteligencia española» con la creación de la Casa de España en 1938 –una iniciativa de Alfonso Reyes y Daniel Cossío Villegas propiciada por el General Lázaro Cárdenas– sino que les facilitó la integración a un país que con la nacionalización de petróleo, la reforma agraria y la política educativa, iniciaba una nueva etapa de su historia.

Una etapa que, en el terreno de la cultura, dio una oportunidad a esa emigración, cuya memoria de posguerra incluimos en este libro.

1 Manuel García: «Europa ama la barbarie. Entrevista con Susan Sontag», en Tiempo de Hoy, Año II, nº. 49, Madrid, 18-25 abril 1983, págs. 111-113.

2 Mario Benedetti: El desexilio y otras conjeturas, Ediciones El País, Madrid, 1984, pág. 11.

3 El filósofo e historiador francés Jean-Michel Palmier (1944-1998) es el autor del libro Weimar en exil, Payot, París, 1987. Especialista en las corrientes artísticas de la República de Weimar escribió, asimismo, diversos ensayos sobre filósofos como Walter Benjamin, Martin Heidegger y Ersnt Jünger.

4 John Berger: Fama y soledad de Picasso, Alfaguara, Madrid, 2013, pág. 31.

5 Julián Amo y Charmion Shelby: La obra impresa de los intelectuales españoles en América; 1936-1945, Standford University Press, Standard, 1950; Carlos Martínez: Crónica de una emigración. La de los republicanos españoles en 1939, Libro Mex Editores, México, 1959; Patricia W. Fagen: Transterrados y ciudadanos, Fondo de Cultura Económica, México, 1975; José Luis Abellán (Editor): El exilio español de 1939, Taurus, Madrid, 1976, 6 volúmenes; María Fernanda Mancebo: La España de los exilios. Un mensaje para el siglo XXI, Publicacions de la Universitat de València, Valencia, 2008.

6 Varios autores: El exilio español en México, Palacio de Velázquez, Madrid, 1983; Varios autores: Surrealistas en el exilio y los inicios de la Escuela de Nueva York, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Madrid, 2000 y Varios autores: Exilio, Palacio de Cristal, Madrid, 2002.

7Renau, Museo Español de Arte Contemporáneo, Madrid, 1978 (Comisario: Manuel García); José Moreno Villa, 1887-1955, Ministerio de Cultura, Madrid, 1987 (Comisario: Juan Pérez de Ayala); Ramón Gaya, 1922-1988, Ministerio de Cultura, Madrid, 1989 (Comisario: Juan Manuel Bonet); Julio González. Las colecciones del IVAM, Generalitat Valenciana, Valencia, 1989; Luis Seoane. Grafista, Centro Galego de Arte Contemporanea-Ivam-Centre Julio González, Valencia, 2000 (Comisario: Josep Salvador); Manuel Altolaguirre y Concha Méndez, poetas e impresores, Residencia de Estudiantes, Madrid, 2001 (Comisario: James Valender); Josep Bartolí. Un creador a l’exili. Dibuixant, pintor, escriptor, Diputació de Barcelona, Barcelona, 2000 (Comisaria: Pilar Parcerisas); El universo de Max Aub, Museo de Bellas Artes de Valencia, Generalitat Valenciana, Valencia, 2003 (Comisario: Manuel García); Eugenio Fernández Granell, Sociedad Estatal para la Acción Cultural Exterior, Madrid, 2003 (Comisario: Aurelio Torrente); Miguel Prieto, 1907-1956. La armonía y la furia, Toledo, 2007 (Comisarios: Juan Manuel Bonet, Jaime Brihuega y Juana María Perujo); Salvador Soria. De las integraciones a la emotividad de la razón, IVAM, Generalitat Valenciana, Valencia, 2009 (Comisarias: Consuelo Císcar y Martínez Soria).

8 Ronald Fraser: Recuérdalo tú y recuérdalo a otros. Historia oral de la guerra civil, Editorial Crítica, Barcelona, 1979.

9Dephot. Agencia fotográfica alemana fundada por el fotógrafo húngaro Simon Guttmann en Berlín en 1930. Alliance Photo. Agencia fotográfica francesa creada por la fotógrafa alemana María Eisner en París en 1934. Para esas agencias trabajaron fotógrafos como Robert Capa, Henri Cartier Bresson, Kati Horna, André Kertesz, Gerda Taro, etc.

10 Sobre la fotografía de la guerra civil española vid.: Varios Autores: Fotografía e información de guerra. España, 1936-1939, Editorial Gustavo Pili-Colección Punto y Línea, Barcelona, 1977; Varios Autores: Fotógrafo de guerra. España, 1936-1939, Hondarribia (Guipúzcoa), 2000 (Prólogo de Mariano Asenjo) y Varios Autores: La guerre civile espagnole. Des photographes pour l’histoire, Museu Nacional d’Art de Catalunya, Barcelona, 2002 (Presentation Joan Guitart i Agell).

11 Salomón Grimberg: «México reflejado en el espejo de André Breton», en Varios Autores: Surrealistas en el exilio y los inicios de la Escuela de Nueva York, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Madrid, 1999, págs. 197-207.

12 Varios Autores: Walter Reuter. Berlín, Madrid, México, 60 años de fotografía y cine, 1930-1990, Neue Gesellschaft für Bildende Kunst e.V., Argon, Berlín, 1990 (Textos de Diethart Kerbs, Dorothea Cremer, Michael Nungesser, Lothar Schustery Ursula Tjaden); Teresa del Conde y Teresa Martínez Arana: Nuestra gente. Imágenes a través de la lemte de Walter Reuter vde 1942 a 1992, Banpais, México, 1992; Cristina Escrivá: Los ojos de Walter Reuter, l’Eixam Edicions, Tavernes Blanques, 2012.

13 Sobre el exilio particular de los valencianos vid.: Manuel García: Diccionario del exilio cultural valenciano, Col·lecció Homenatges, Generalitat Valenciana, Valencia, 1995.

LOS MEXICANOS

Juan de la Cabada, escritor, 1940, ca.(Foto: Lola Álvarez Bravo)

JUAN DE LA CABADA, ESCRITOR

El escritor Juan de la Cabada nació en Campeche, México en 1901 y falleció en la ciudad de México en 1986.

Escritor, periodista y guionista de cine. Hizo sus primeros estudios en la Escuela del Sagrado Corazón de Campeche y en el Colegio de San Ildefonso de Mérida.1

En 1917 se trasladó a Cuba donde vivió unos años trabajando en diversos comercios en La Habana y Camagüey (1917-20).

En 1921 regresó a México viviendo en las ciudades de Progreso, Tampico, y Veracruz trabajando en algunas explotaciones de campos de petróleo mexicano.

Más tarde fijó su residencia en la Ciudad de México, donde desempeñó diversos trabajos.

En 1927 se afilia a la Liga Anti-Imperialista de las Américas donde trata a Julio Antonio Mella y Tina Modotti. Ese año publica su primer artículo en el periódico El Sol de Provincia de Campeche.

En 1928 se inscribe en el Partido Comunista Mexicano, donde conoce a los pintores Diego Rivera y David Alfaro Siqueiros. En ese periodo colaboró con los periódicos: Espartaco, El Libertador y El Machete.

En 1929 se inscribe en la Sindical Unitaria de México.

En 1930 ingresa en prisión a causa del atentado a Pascual Ortiz Rubio (1877-1963), presidente de la República de los Estados Unidos Mexicanos. En la Penitenciaria de Lecumberri conoce, entre otros, al escritor José Revueltas. Algunas de sus experiencias carcelarias fueron tema de sus relatos orales Estancias a la sombra que transmitió entonces en Radio Universidad.

En 1931 fundó el periódico Llamada órgano de expresión de la Liga Intelectual Proletaria junto a los artistas Leopoldo Méndez, Pablo O’Higgings y David Alfaro Siqueiros.

En 1932 ingresaría en la Unión de Estudiantes Pro Obreros y Campesinos.

En 1934 funda con Leopoldo Méndez, Macedonio Garza, Pablo O’Higgins, Luis Arenal y otros de la Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios de México, donde escribe en el periódico Frente a Frente. Más tarde asiste al primer Congreso de Escritores Americanos (Nueva York, 1935) y al segundo Congreso Internacional de Escritores en Defensa de la Cultura (Valencia, 1937). Durante su estancia española publica un relato en la revista Hora de España.2

Finalizada la guerra civil española se trasladó a París colaborando con la Embajada de México en Francia. Desde la capital francesa regresó a México en la primavera de 1939, en el viaje organizado por la Junta de Cultura Española.3

A lo largo del periodo 1940-43 residió en Quintana Roo viviendo en poblaciones como El Carmen, Cozumel, Tulum, lo que le permitió conocer de cerca el entorno social del indígena mexicano. Desde Yucatán colaboró con los periódicos México en la Cultura, suplemento del diario El Nacional y las revistas Cuadernos Americanos, El Hijo Pródigo y Tierra Nueva.

En esos años publica los libros de cuentos Paseo de mentiras (1940) e Incidentes melódicos del mundo irracional (1944).

En 1945 se traslada a Nueva York para trabajar en el Consulado de México. Durante su estancia neoyorquina colaboró en los periódicos Liberación y Diario de Nueva York, y dio clases junto a Ermilo Abreu Gómez en el Middlebury College de Vermont. Asimismo trabajó para la ONU (Organización de Naciones Unidas) en el Diario de las Naciones Unidas.

En 1949 regresa a la Ciudad de México y a través del poeta y editor español Manuel Altolaguirre y el escritor mexicano José Revueltas, se inicia como guionista de cine, haciendo diversas adaptaciones de guiones para filmes como Sean Flynn, el aventurero; Subida al cielo (La fièvre monte à El Pao, 1952), La ilusión viaja en tranvía (1954) dirigidas por Luis Buñuel.

Hizo guiones asimismo para Julio Bracho en los filmes María la Voz (1955) basada en un cuento suyo y Canasta de cuentos mexicanos (1956) basada en el libro Raíces de Bruno Traven y para las películas Maratón de baile (1958) de René Cardona; Las señoritas de Vivanco (1959) de Mauricio de la Serna y Sonatas (1959) de Juan Antonio Bardem; Simio (1960) de Emilio Gómez Muriel; Lola de mi vida (1965) de Miguel Barbachano; Calzoncín inspector (1974) de Alfonso Arau y Llovizna (1978) de Sergio Olhovich; La tijera de oro (1960) de Benito Alazraki y La Chamuscada (1971) de Alberto Mariscal.

Tras dejar el cine hizo colaboraciones en los periódicos Bellas Artes, Mañana, Oposición. Rehilete, Revista de la Universidad de México, Voz de México, etc.

Por la adaptación del guión de Las fuerzas vivas (1975) de Luis Alcoriza obtuvo un premio al mejor guión del Festival Internacional de Cine de Cartagena de las Indias (1965).

Más tarde se vinculó a la enseñanza como profesor de la Universidad Autónoma de Guerrero (1964-68), fundando la editorial Extemporáneos donde publicó su libro Cuentos manifiestos.

Desde los setenta trabajó para la radio y la televisión mexicanas.

En 1968 grabó Incidentes melódicos del mundo irracional para la colección de discos Voz Viva de México que editaba la Universidad Nacional Autónoma de México. Por esos años fundó El Correo de las Américas.

En 1979 fue designado candidato por Campeche del Partido Comunista Mexicano. Ese mismo año le conceden el Premio de las Letras Elías Sourasky y nombran Doctor Honoris Causa (1979), por la Universidad de Sinaloa, publicando el libro Cuentos del camino.

La Universidad de Sinaloa publicó sus Obras Completas en 10 volúmenes (Sinaloa, 1981).

Pregunta: ¿Qué recuerda del viaje al Congreso de Valencia en 1937?

Respuesta: Yo en realidad cuando se inicia el Congreso de Valencia estaba viajando por Yucatán, Campeche y Quintana Roo. Íbamos por la selva rumbo a Chetumal. Al regreso y al llegar a Mérida me encontré en la calle con los amigos Octavio Novaro y Octavio Paz. Entonces éramos buenos amigos. Y ambos me dijeron:

–¿Qué haces alojado en un hotel? Vente con nosotros.

Ellos estaban en una Escuela. El director era Octavio Novaro y allí daba clases Octavio Paz. Ellos estaban muy contentos con su trabajo y me propusieron que me fuera a vivir con ellos. Me ofrecían incluso alojamiento en la Escuela donde daban clases. En esos días Octavio Paz iba a recibir una carta de España con una invitación firmada por Rafael Alberti y Pablo Neruda. Esa carta me la enseñó. Y yo le dije:

–“Hombre qué bueno, que bien que te vas a España”.

No pensé que después me iban a decir que fuera corriendo a México para ir con la delegación de la Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios.4

P.: ¿Quiénes integraban la delegación mexicana?

R.: La delegación se compuso de José Mancisidor, Octavio Paz y su mujer Elena Garro, el pintor Chávez Morado y el músico Silvestre Revueltas y yo mismo. También Fernando Gamboa y su mujer Susana Stell. Pensamos que debía ir una muchacha que empezaba a escribir entonces, María Luisa Vera. De manera que éramos un grupo de ocho personas. Un día, estando ya en Nueva York, nos dicen que iban a llegar Carlos Pellicer y José Mancisidor. Ellos vinieron en tren. Entonces nos dispusimos a recibirlos. Para entonces nosotros teníamos pasajes para ir en barco a España. Nosotros íbamos en el vapor Britanic vía Saint Nazaire. Así pues nos fuimos a la estación donde llegaron Carlos Pellicer, José Mancisidor y los cubanos Juan Marinello y Nicolás Guillén.5 Ellos se irían en barco vía Canadá. A ellos se sumaron Octavio Paz y Elena Garro. Nosotros salimos el 27 de Julio de 1937 por Québec vía Le Havre. Llegamos a Francia el 4 de Agosto de 1937.

P.: ¿Tuvo algún percance en el viaje?

R.: Al llegar a Francia perdí mi equipaje. Me quedé en Narbonne y de allí me fui a Cerbère esperando el equipaje y como no llegaba crucé solo la frontera española. Estuve en Figueras, Gerona y Barcelona y al final los alcancé en Valencia. De allí nos llevaron a Madrid y a diversos frentes de la guerra. Creo que estuvimos una docena de días en la capital española.

P.: ¿Un Madrid asediado por la guerra?

R.: Madrid era una ciudad asediada que se había librado milagrosamente de los ataques y bombardeos franquistas. Había una gran pasión por Madrid.

P.: La delegación mexicana llevó una exposición artística a España.

R.: Así fue, llevamos la muestra 100 Años de Grabado Político Mexicano6 que preparó Fernando Gamboa y mostramos en Madrid, Barcelona y Valencia. La exposición tuvo mucho éxito en Valencia. Al regreso del viaje a Madrid ya en otoño nos quedamos viviendo en la sede de la Alianza de Intelectuales en Defensa de la Cultura que estaba en la Calle Trinquete de Caballeros, 9, de Valencia. Allí residimos Octavio Paz, Elena Garro y yo. Así hasta el 3 de octubre de 1937 que salió toda la delegación mexicana para Barcelona. Todos menos yo. No por valiente ni por nada. Todos ellos eran hombres de trabajo, con obligaciones laborales y familiares, pero yo no. Yo como no tenía esas obligaciones pensé que era mejor quedarme en España. Elena Garro y Susana Gamboa se quedaron algo tristes con mi decisión. Desde París el amigo Octavio Paz me escribió una carta.

P.: ¿Qué hizo entonces?

R.: Pues me alisté en el Ejército Popular y con ese motivo fui a luchar al frente con Joaquín Pérez Salas. Era un militar de un pundonor extraordinario. Fue después fusilado por los franquistas. Era un tipazo.7

P.: En España lucharon asimismo diversos mexicanos.

R.: Así es. Por una parte David Alfaro Siqueiros que estaba en el frente de Extremadura y era conocido como el Coronelazo. Pero conmigo estaba Félix Guerrero que era de la Agrupación de Artillería. También estaba Miguel-Julio Justo que estaba en Castruera. En Pozoblanco estaba Juan Bautista Gómez. Había muchos compañeros mexicanos. Se disputaban con quien tenía que estar. De esa manera estuve en diversos frentes e hice el trabajo que pude.

P.: ¿Qué recuerdos tiene de Valencia?

R.: La delegación de la LEAR, salió para Barcelona y luego a París en un autobús que partía de la Plaza Emilio Castelar de Valencia. Me acerqué a un Café donde me encontré a Angélica Arenal, periodista y compañera de Siqueiros. Y ya me quedé una temporada en Valencia. Así hasta el 19 de octubre de 1937 que me fui con Félix Guerrero. Regresé más tarde a Valencia. Allí me encontré con el poeta José Herrera Petere y desde allí nos fuimos a Barcelona. Luego el Comité de No Intervención decidió que las Brigadas Internacionales tenían que salir de España. De esta manera salí hacia París.

P.: ¿Usted llegó a ver el Pabellón español de París en 1937?

R.: No, creo que no. Yo llegué a París a fines de 1938. Allí pude tratar a los escritores Alejo Carpentier, Félix Pita Rodríguez y Rafael Sánchez Ventura que trabajaban en la Agencia España.

P.: Su experiencia de la guerra fue mitad literaria y mitad militar.

R.: Así fue. Escribí un poco. Sobre todo cuentos. Publiqué algunos en el periódico La Voix de Madrid que se editaba en París. Tengo un relato en el libro Cuentos del camino.

P.: ¿Coincidió con Siqueiros en España?

R.: Mire, David y yo hemos sido amigos de toda la vida. Vivimos un tiempo juntos en México. Me unió una amistad con Siqueiros. En España lo vi en diversos lugares. Primero en el Caballón y luego con Juan Bautista Gómez. Allí estuvimos Octavio, Elena, Revueltas y yo mismo. Luego fue a verlo el resto de la delegación. A Siqueiros lo vi en Valencia y en Barcelona. Él estaba destinado en la Granja de Torrehermosa. Siqueiros quería que me fuera con él a Extremadura. Pero yo andaba por otro rumbo. Estábamos en el mismo Cuerpo del Ejército pero en destinos distintos. Convivir con Siqueiros no era fácil. Con él estuvo también el pintor Antonio Pujol.

P.: ¿Luego coincidieron en París?

R.: Así fue. Pero el llegó en febrero de 1939. Y yo salí de Francia en Abril de 1939.

P.: ¿Qué hizo en Francia?

R.: Colaboré con la Junta de Cultura Española8 y escribía cuentos. También hice alguna labor en la Embajada de México en Francia. Fernando Gamboa trabajó de firme con los refugiados españoles como funcionario del Consulado de México en Marseille y sobre todo sacando gentes de los Campos de Concentración.

P.: Entonces usted viajó con la delegación de la Junta de Cultura Española.

R.: Fue una misión que me encargó el Embajador de México. Entonces Narciso Bassols me propuso que regresara. Pensó que era más útil en mi país.

P.: Usted militaba en el Partido Comunista Mexicano.

R.: Militaba y sigo militando. Yo hacía mis trabajos con los compañeros pero eso no planteaba entonces ningún problema. Trabajábamos de cerca con el Socorro Rojo Internacional. Hacía los trabajos que me encargaban. Un trabajo de base. Fui el único mexicano que acompañó a la delegación española.

P.: ¿Había un movimiento de solidaridad desde Francia con España?

R.: Sí, sin lugar a dudas. Las personas que convivían conmigo se dedicaban a esa actividad.

P.: El viaje fue desde Saint Nazaire a Nueva York.

R.: Así fue. Viajamos en el vapor holandés Vendamm. Yo estuve unos días en Nueva York que conocía desde un Congreso de Escritores que hicimos en 1935.

P.: ¿Quiénes iban en ese viaje organizado por la Junta de Cultura Española?

R.: En el vapor holandés Vendamm venía una delegación española. Yo vine con José Renau desde París hasta México. Éramos unas cerca de 50 personas. Venía José Bergamín con su mujer, Eduardo Ugarte, Roberto Fernández Balbuena –que luego se casó con Elvira Gascón–, Miguel Prieto, Antonio Rodríguez Luna y entre los escritores Emilio Prados, José Herrera Petere, Ricardo Vinós, Josep Carner, el economista Antonio Sacristán, Francisco Giner de los Ríos, Rodolfo Halfter, etc.

P.: ¿Cómo fueron de Nueva York a México?

R.: En un camión. En la línea Greyhound. Un viaje interminable. Más de 2.000 km. Un viaje de unos 5 días. Recuerdo que pasamos un día entero en Saint Louis, en el estado sureño de Missouri. Nos divertimos mucho. Oímos jazz. Entramos en México por El Paso. Fue un viaje muy animado.

P.: ¿Hizo amistad con algunos españoles durante el viaje?

R.: Bueno con los que había más afinidades. Francisco Giner de los Ríos, José Herrera Petere, Emilio Prados. Otros venían con su familia.

P.: ¿Al regresar a México qué hizo?

R.: Publiqué uno de mis libros Paseo de mentira (1939), a instancias de José Bergamín.

P.: Usted había publicado algún texto en la revista Hora de España.

R.: Así es.

P.: José Bergamín tuvo importantes iniciativas literarias en México.

R.: Así fue. Promovió la revista España Peregrina (1940), actividades en la Casa de la Cultura Española, la Editorial Séneca, etc.

P.: Hubo buenas relaciones entre los mexicanos y los españoles.

R.: Sin lugar a dudas. Por cierto se me olvidó citar al poeta Pedro Garfias, del que nunca se habla.9 Era muy divertido. Hubo siempre una gran fraternidad. Bueno, problemas existía, ya sabe como son los españoles. Entre ellos habían muchas diferencias políticas: anarquistas, comunistas, republicanos, socialistas, etc. Pero para nosotros no había diferencias. Eran refugiados españoles. Y éramos amigos de todos. Unos eran más solidarios que otros. Claro había diferencias ideológicas entre ellos y grandes disputas.

P.: La solidaridad mexicana era amplia.

R.: Claro. Nosotros estábamos para servir a todos.

P.: Usted colaboró con Juan Rejano en la revista Romance.

R.: Sin lugar a dudas. En la revista Romance coincidí con Manuel Altolaguirre, José Herrera Petere y Emilio Prados.

P.: ¿Colaboró usted con el escritor Juan Larrea?

R.: Sí. Larrea fue el director de la revista Cuadernos Americanos. Allí publiqué algún cuento. Con José Bergamín estaban Gallegos Rocafull y el filósofo García Bacca.

P.: ¿Trabajó también en el cine mexicano?

R.: Colaboré en el filme La ilusión viaja en tranvía (1953), de Luis Buñuel. Estaba basada en un cuento mío. Hice la adaptación cinematográfica. Altolaguirre se ocupó de la producción. Y Buñuel la dirigió.

P.: Usted fue amigo del escritor Manuel Altolaguirre

R.: Manuel era un personaje. Su vida da para un libro. Editor, poeta, productor de cine. Estuvo unos años en Cuba donde creó la editorial La Verónica. Y publicó la revista Islas. Es curioso, todos sus amigos vinieron a México pero él se fue a Cuba. Luego regresó a México. Y finalmente se fue a España. Y en ese viaje tuvo un accidente y se mató.10

P.: Altolaguirre estaba casado con la escritora Concha Méndez.

R.: Así es. Aquí vive con su hija Paloma, en la calle Tres Cruces de Coyoacán. Hace tiempo que no les veo. Tampoco a Palomita que es una buena grabadora. No hemos citado a Pla y Beltrán. Lo conocí en Valencia. Silvestre Revueltas vivió con Pla y Beltrán en Valencia durante la guerra civil española. Había otro muchacho, Bernardo Clariana que se exilió en Nueva York. Era un joven poeta muy amigo de Octavio Paz.

P.: A José Renau lo trató en México.

R.: A Renau lo quise mucho. Era un buen compañero. Tuve con él una relación muy cordial.

P.: Octavio Paz apoyó mucho a los escritores españoles.

R.: Sobre todo a Gil-Albert y a Ramón Gaya.

P.: Hubo una crítica de Ramón Gaya en la revista Taller sobre José Guadalupe Posada que creó un cierto malestar.

R.: No es que no haya gustado. En realidad Posada es un gran artista popular. No sé como decirle. En todas partes pasa lo mismo. Yo me pregunto ¿quién conoce a Ramón Gaya en España?

P.: Ahora es más conocido.

R.: En esa época el primero que hace un elogio de Posada es Diego Rivera. In illo tempore. Hace años. Y si alguien habla de Posada y de su vida –corta, por cierto– y de los 20.000 grabados que hizo y el trabajo forzado de operario, merece mucho respeto. Se puede hablar de Posada lo que quieras pero fuera del círculo de contemporáneos esa crítica no llegó al pueblo. Es una cuestión de cierto gusto. Un grabador auténticamente popular. La obra de Posada está por encima de cualquier crítica. Para hablar de Posada hay que pensar en su tiempo, cómo trabajaba, al pie de la imprenta y haciendo trabajos de encargo. Posada merece una película. A ver si un día la hacemos. Ramón Gaya personalmente, buen amigo, tenía un criterio diferente.

P.: Ramón Gaya y José Renau tuvieron una gran polémica sobre el cartel durante la guerra española.

R.: No lo sabía. Soy amigo de ambos. No debemos intervenir en las divergencias de opiniones de los intelectuales. Ahora bien cuando el tema tiene una repercusión popular es otra cosa. Nosotros debemos dejarles que discutan.

P.: ¿Los escritores españoles se integraron en la cultura mexicana?

R.: Algunos se integraron bien. Integrados realmente es difícil decirlo. Es curioso pero los que más se integraron a este país, de corazón, fueron los andaluces. ¿Se ha fijado? Manuel Altolaguirre, Emilio Prados, Juan Rejano se adaptaron bien. José Bergamín les llamaba los «garabitos».

P.: Sin embargo creo que los artistas lo tuvieron más difícil.

R.: Sí, fue más difícil. Aquí vinieron muchos pintores españoles: Enrique Climent, Miguel Prieto, Arturo Souto. Creo que Miguel Prieto se integró mejor como diseñador gráfico en los periódicos. Quizás, por su trabajo diario, no pudo desarrollar mejor su obra pictórica. A Rodríguez Luna le fue mejor. Compaginó bien sus clases con sus pinturas. Integrarse en otro país nunca es fácil.

P.: ¿Qué aportó el exilio español a México?

R.: Para la idea del mundo que yo tengo y para cambiar las cosas de historias pasadas la emigración siempre es buena. A mí gustaría que el mundo tuviera una raza única. Imagínese el cambio que habría en el mundo si los arios fueran a África y los negros a Alemania. Ese sí que sería un cambio.

Entrevista realizada en la ciudad de México el 19 de septiembre de 1981.

1 Gustavo Fierros: Memorial del aventurero. Vida contada de Juan de la Cabada, Memorias Mexicanas, Conaculta, México, D.F., 2001 (Presentación: Cristina Pacheco).

2 Juan de la Cabada: «Taurino López (Fragmento de novela)», en Hora de España, Año I, nº. IX, Valencia, septiembre, 1937, págs. s/n

3 Juan de la Cabada viajó en el vapor Vendamm que organizó la Junta de Cultura Española con el Gobierno de México para enviar una delegación de artistas, escritores y familiares españoles desde Saint Nazaire a Nueva York en Abril de 1939. En esa delegación iban cerca de 50 personas. Entre ellas Manuela Ballester (pintora) y sus hermanas Rosa y Josefina (grabadoras), José Bergamín (escritor), Josep Carner (poeta), Luisa Carnés (periodista), Roberto Fernández Balbuena (arquitecto), Rodolfo Halffter (músico), José Herrera Petere (poeta), Paulino Masip (escritor), Miguel Prieto (pintor), Emilio Prados (poeta), Antonio Rodríguez Luna (pintor), Antonio Sacristán (economista), Eduardo Ugarte (director de teatro), Ricardo Vinós (maestro), etc.

4 Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios. Organización de artistas y escritores propiciada por el Partido Comunista Mexicano. Estuvieron al frente del mismo Juan de la Cabada y José Mancisidor. En 1937 recibieron la invitación de la Alianza de Intelectuales para Defensa de la Cultura de Madrid para asistir al Congreso Internacional de Escritores en Defensa de la Cultura celebrado en Madrid, Barcelona y Valencia en Julio de 1937. El responsable de la delegación mexicana fue el maestro y escritor José Mancisidor.

5 La delegación cubana estaba integrada por los escritores Nicolás Guillén, Juan Marinello y Félix Pita Rodríguez.

6 Una de las actividades paralelas que desarrolló la delegación mexicana fue la organización de la exposición Cien Años de Grabado Político Mexicano que comisariada por Fernando Gamboa con la ayuda del pintor José Chávez Morado, tuvo lugar en el Ateneo Popular de Valencia en Julio de 1937. Una muestra que luego se exhibió en Madrid y Barcelona. Vid.: Ramón Gaya: «Exposición de artes plásticas mexicanas», en Hora de España, Año I, nº. IX, Valencia, septiembre, 1937, págs. 69-70, y Nueva Cultura, Año III, nº. 6-7-8, Valencia agostoseptiembre-octubre, 1937. Número extra dedicado a México con reproducciones de la exposición Cien años de grabado político mexicano.

7 Joaquín Pérez Salas (1886-1939). Comandante del Arma de Artillería del Ejército español. Durante la guerra civil española estuvo al mando de diversos Cuerpos del Ejército republicano. En 1939 fue detenido, juzgado y fusilado.

8 La Junta de Cultura Española estaba presidida por José Bergamín, Josep Carner y Juan Larrea. Los vocales eran Juan M. Aguilar, Roberto Fernández Balbuena, Corpus Barga, Pedro Carrasco, J. Gallegos Rocafull, Rodolfo Halffter, Emilio Herrera, Manuel Márquez, Agustín Millares, Tomás Navarro Tomás, Isabel O. de Palencia, Pablo Picasso, A. Pi i Sunyer, Enrique Rioja, Luis A. Santullano, Ricardo Vinós y Joaquín Xirau. El secretario era Eugenio Imaz.

9 Pedro Garfias (Salamanca, 1902-Ciudad de México, 1967). Poeta. Autor de los libros: El ala del Sur (1926); Poesías de la guerra (1937); Héroes del Sur (1938), De la soledad y otros pesares (1948), etc. En el exilio colaboró en las revistas Romance y Cuadernos Americanos.

10 Manuel Altolaguirre (Málaga, 1905-Burgos, 1959). Poeta y editor vinculado a la Generación del Veintisiete. Fundador con Emilio Prados y Juan Rejano de la revista Litoral (Málaga, 1926) y editor de las revistas Poesía (1930) y Héroe (1932), Caballo verde para la poesía (1936), etc. Miembro de la Alianza de Intelectuales en Defensa de la Cultura. Exiliado en Cuba editó las revistas Atentamente (1940) y La Verónica (1942). Exiliado en México trabajó como productor de cine. De regreso a España murió en un accidente con su mujer cubana María-Luisa Gómez Mena. Vid.: Gonzalo Santonja: Un poeta español en Cuba. Manuel Altolaguirre, Círculo de Lectores, Madrid, 1994 y James Valender: Manuel Altolaguirre. Álbum, Publicaciones de la Residencia de Estudiantes, Madrid, 2012.

José Chávez Morado, pintor, México, 1986(Foto: Elsa Medina)

JOSÉ CHÁVEZ MORADO, PINTOR

José Chávez Morado, pintor, muralista y grabador nació en Silao, Guanajuato, 1909 y falleció en Guanajuato en el 2002.