Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: VR Editoras

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Spanisch

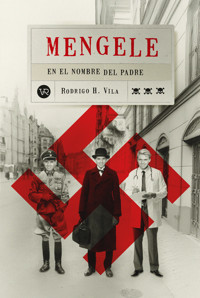

"¿Puede un apellido escapar de su sombra oscura? Para Klaus Mengele, la pregunta es irrelevante. El hijo del Ángel de la Muerte de Auschwitz no oculta su herencia; al contrario, la exhibe y la convierte en el trampolín hacia su ascendente carrera política. Su popularidad se expande por el mundo como una pandemia, con un mensaje tan profundo que toma a todos por sorpresa. Y nada altera a este exitoso cirujano plástico convertido en líder transnacional. Estoico, enfrenta con paciencia los ataques del periodismo. Impasible, su pulso no se acelera ante la constante persecución de las agencias de seguridad. Ni siquiera se inmuta al sufrir un atentado. Audaz, postula su candidatura a canciller de Alemania, el país de su padre y, por ende, también el suyo. La herencia del padre, la patria. Pero Klaus Mengele tiene dos puntos débiles: su sobrino Alois, a quien ama como a un hijo. Y un secreto. La novela Mengele. En el nombre del padre desentraña el legado de Josef Mengele y los oscuros secretos de su hijo Klaus. Un thriller fascinante que se desarrolla en Berlín, Múnich, Nueva York, Buenos Aires, San Pablo y Tel Aviv. Con un sorprendente despliegue de recursos narrativos, Rodrigo H. Vila combina el relato histórico, la novela de espionaje, la ficción distópica y el gore en una trama repleta de giros inesperados y reminiscencias inquietantes que mantendrán al lector en vilo de principio a fin."

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 757

Veröffentlichungsjahr: 2025

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

“¿No podés verlo? ¿No lo olés en el aire? Todo lo que los hijos y los nietos de la Segunda Guerra Mundial trataron de sepultar está siendo desenterrado y revisado por los jóvenes de hoy.”

¿Puede un apellido escapar de su sombra oscura? Para Klaus Mengele, la pregunta es irrelevante. El hijo del Ángel de la Muerte de Auschwitz no oculta su herencia; al contrario, la exhibe y la convierte en el trampolín hacia su ascendente carrera política.

Su popularidad se expande por el mundo como una pandemia, con un mensaje tan profundo que toma a todos por sorpresa. Y nada altera a este exitoso cirujano plástico convertido en líder transnacional. Estoico, enfrenta con paciencia los ataques del periodismo. Impasible, su pulso no se acelera ante la constante persecución de las agencias de seguridad. Ni siquiera se inmuta al sufrir un atentado. Audaz, postula su candidatura a canciller de Alemania, el país de su padre y, por ende, también el suyo. La herencia del padre, la patria.

Pero Klaus Mengele tiene dos puntos débiles: su sobrino Alois, a quien ama como a un hijo. Y un secreto.

La novela Mengele. En el nombre del padre desentraña el legado de Josef Mengele y los oscuros secretos de su hijo Klaus. Un thriller fascinante que se desarrolla en Berlín, Múnich, Nueva York, Buenos Aires, San Pablo y Tel Aviv. Con un sorprendente despliegue de recursos narrativos, Rodrigo H. Vila combina el relato histórico, la novela de espionaje, la ficción distópica y el gore en una trama repleta de giros inesperados y reminiscencias inquietantes que mantendrán al lector en vilo de principio a fin.

Rodrigo H. Vila es director, productor, y guionista.

Se graduó como productor de Medios de Comunicación, estudió Dirección de Teatro con el maestro Juan Carlos Gené, y realizó estudios de capacitación en España, Francia e Italia.

Su versatilidad le permitió trabajar en proyectos diversos, desde exitosos documentales hasta dramas de ficción y películas de género, que fueron seleccionados y premiados en diferentes festivales internacionales de cine. En Argentina ha recibido el premio Cóndor de Plata, dos premios Martín Fierro, y también el premio Carlos Gardel. En sus producciones se destacan figuras de la cultura argentina como Mercedes Sosa, Astor Piazzolla, Lionel Messi, Charly García y Fangio, y actores internacionales de la talla de Harvey Keitel, Hayden Christensen, Geraldine Chaplin, y Britt Robertson. Sus films han sido exhibidos y distribuidos en los cinco continentes.

Mengele. En el nombre del padre es su primera novela

Este libro está dedicado con amor a mi esposa Fabiana y a mis hijos Ailén y Luca, cuyo apoyo incondicional ha hecho posible este sueño y muchos otros.

A mi madre, la Dra. Noemí Haydée Ink, una incansable estudiosa y mi guía en este camino intelectual.

A mi abuelo, el Dr. José Ink, un científico adelantado a su tiempo, cuya memoria sigue iluminando mi trabajo.

A Gustavo Lencina, quien partió demasiado pronto y con quien hace tiempo compartí esta historia que ahora se convierte en realidad.

Y a Alejandro Parisi, cuya colaboración ha sido fundamental para dar forma a este libro

1

Está sentado frente al espejo de un camarín vacío. Con los ojos cerrados y el ceño fruncido, se presiona las sienes con violencia buscando aplacar el dolor. Las yemas de los dedos se hunden empujando la piel hasta alcanzar el cráneo, brindándole un alivio efímero que desaparece cuando las migrañas vuelven a reclamar su atención.

Desde afuera llega un lejano rumor de voces, un murmullo con altos y bajos que se entremezcla con ese zumbido atronador que le atraviesa el cerebro y que lo obliga a soltar un gemido quedo, de bestia agonizante. Aprieta los dientes. Nadie puede verlo así: la debilidad nunca es una buena publicidad. Extiende el resto de los dedos sobre su frente, presionando más y más. Pero no basta. El dolor de cabeza persiste y, él lo sabe, irá en aumento hasta enloquecerlo si no hace lo que debe.

Al fin abre los ojos. En el espejo, sus ojos celestes resaltan en el iris inyectado en sangre. Respira profundamente, tiene la garganta seca. Bebe un poco de agua mineral, carraspea y se aclara la voz. De pronto alguien llama a la puerta y los golpes retumban en sus oídos, aumentando el dolor con una violencia que lo irrita.

–Doctor, en menos de cinco minutos salimos al aire –grita Hans, su jefe de campaña, al otro lado de la puerta.

No responde, pero sabe que no puede perder un segundo más. Entrecierra los ojos para amortiguar el dolor y con una mano temblorosa, tantea el saco que está detrás de él, colgado sobre el respaldo de la silla. De un bolsillo interior retira el pequeño tubo de bordes metalizados que, a través de sus paredes curvas de cristal, muestra un líquido espeso de color rojo. Lo agita con violencia y luego lo coloca sobre su antebrazo izquierdo.

–Doctor, ¿me escucha? –insiste Hans.

En silencio, con el pulgar de la mano derecha activa el mecanismo del tubo y siente el aguijón metálico que primero le lacera la piel y luego vierte el contenido dentro del músculo. El alivio es inmediato, e incluso llega antes de que el tubo se vacíe dentro de su cuerpo. Cuando termina el procedimiento, vuelve a guardar el tubo en el saco y se incorpora. Extiende su mano y comprueba que ha dejado de temblar. Desenrolla la manga izquierda de la camisa, ajusta el gemelo de oro y nácar en el ojal del puño y se coloca el saco.

Solo entonces vuelve a mirarse en el espejo. La figura de ese hombre atormentado por el dolor de hace unos minutos ahora es reemplazada por un hombre que habla con fluidez seis idiomas y tiene un rostro amable, recién afeitado, con rubios cabellos peinados hacia atrás sobre un cuerpo atlético vestido con un impecable traje azul marino, camisa blanca y una corbata de seda de un tono apenas más claro que el saco y el pantalón.

–Doctor, ¿está bien? Voy a entrar –grita Hans con preocupación, pero se encuentra con que la puerta está trabada por dentro.

Con el forcejeo de Hans de fondo, él acerca el rostro al espejo y descubre que los vasos sanguíneos han vuelto a contraerse y los ojos celestes han recuperado su mirada penetrante, dulcificada por la sonrisa afable. El conjunto de la imagen le devuelve la confianza: un semblante seguro, pero cordial. Cualquiera se fiaría de un hombre con su apariencia. Eso lo tranquiliza.

Se alisa el traje, gira sobre los talones y se dirige a la puerta. Abre y se encuentra con el rostro de Hans contraído por la angustia.

–¿Todo en orden, doctor?

–¿Está todo preparado? –dice y comienza a caminar sin esperar la respuesta.

A medida que ingresa al estudio de televisión nota la mirada del público como miles de dedos que lo señalan con desprecio. Alguien grita un insulto. De pronto él detiene la marcha, se vuelve hacia el lugar de donde provino el grito, identifica al joven que vuelve a insultarlo y cambia la sonrisa por un gesto beatífico de comprensión.

Un hombre que lleva auriculares con micrófono incorporado se le acerca y le pide permiso para colocarle un micrófono. Él asiente y deja hacer al hombre, que no se decide a tocarlo y por eso demora su trabajo, presa de los nervios que no puede controlar. Desde la distancia del plató, los tres periodistas lo observan con desconfianza mientras hablan entre ellos. Cuando el sonidista termina de colocarle el micrófono, una mujer joven y menuda, de rasgos orientales, que también lleva auriculares y micrófono, se acerca y le señala el sillón vacío a un costado de Hankell, Fischer y Özemir, los encargados de realizarle la entrevista. Conoce sus rostros, incluso el número de documento de identidad y la vida de cada uno de ellos: Hans se encargó de reunir toda la información que él leyó atentamente en el avión que lo trajo desde Buenos Aires.

Obedece con docilidad al gesto de la mujer y comienza a avanzar lentamente, consciente de que cada paso que da es uno menos para lograr su propósito. Alcanza el sillón y extiende un brazo a los periodistas, que le estrechan la mano con frialdad.

–Termina la pausa y entramos –dice la mujer. A continuación, se vuelve hacia el público y, mientras camina para ubicarse detrás de cámaras, con una voz decidida y grave que contrasta con la fragilidad que sugiere su pequeño cuerpo, grita–: Aire en 5, 4, 3, 2, 1…

Él toma asiento y cruza las piernas sin dejar de contemplar todo lo que lo rodea. Las cámaras, las luces, el público agazapado, esperando que comience a hablar para increparlo y acusarlo sin importar lo que diga. Entonces sonríe, inclinando levemente la cabeza hacia la izquierda.

–Aire –vuelve a gritar la productora, oculta tras el fulgor de las luces, que parecen haber aumentado su candor.

De inmediato, los tres periodistas cambian el gesto por una postura rígida y solemne. Hankell, vestido con un traje de color marrón, completamente calvo, se quita los anteojos con una lentitud premeditada y mira hacia una de las cámaras.

–Y ahora, la entrevista que Alemania y el mundo entero estaban esperando –dice.

–Y nosotros también –agrega Özemir, de negros cabellos ensortijados y tez oscura.

–Bienvenido, doctor Klaus Mengele –dice Fischer, rubio de ojos claros, demorándose con malicia en la pronunciación del apellido.

–Es un placer estar acá –dice Klaus, asintiendo y mirando en todas direcciones.

A medida que avanza la charla, Klaus puede notar que fuera de cámara los productores van y vienen, excitados por la cantidad de público que debe estar siguiendo la entrevista a través de la plataforma digital que compró la exclusiva. Aunque él no tiene datos actualizados, no hay que ser un especialista en medios de comunicación para intuir que esa noche, a esa hora, justo en ese momento, a lo largo de toda Alemania hay gente mirando sus dispositivos en el metro y en los autobuses, o agolpada a las puertas de los bares, de las tiendas de electrodomésticos y en cualquier lugar donde haya una pantalla que lo muestre a él, el propio Klaus Mengele, diciendo:

–… les guste. Se cometieron errores tremendos, que merecieron la condena internacional, política y social de aquellos dirigentes que cometieron semejantes atrocidades. Lo sé. Fue aberrante. Uno de los momentos más tristes de la humanidad. Pero con todos sus errores, el nacionalsocialismo fue una auténtica propuesta de alcance universal. Es una pena que hoy ni siquiera se nos permita mencionarlo.

Un débil abucheo se alza desde el público que ocupa el estudio. Hankell alza una mano para pedir silencio, mientras Fischer golpea el escritorio con el dedo índice, como si quisiera tallar en la melanina las palabras que tiene para decir.

–Si no se permite la mención de ese partido es porque ese partido que usted intenta resucitar cometió los crímenes más aborrecibles de la historia moderna. Crímenes que aún hoy a los alemanes de buena fe nos siguen avergonzando. Por eso una propuesta política como la suya genera tanta violencia y es inadmisible en el siglo XXI.

Klaus suspira con pesar.

–Respeto su opinión, pero quiero decirle, querido amigo, que está basada en un error conceptual. Suponiendo, como hace usted, que nosotros siguiéramos siendo los mismos que en 1933, y no hubiéramos modificado nuestra forma de pensar, insisto, aunque fuéramos los que fuimos y ya no somos, hasta nosotros nos daríamos cuenta de semejantes errores. –Otra vez el público se enciende con nuevas protestas, silbidos y abucheos. Klaus guarda silencio durante unos segundos y luego mira las gradas donde se encuentra la gente–. El mundo ha cambiado, ya no es el mismo que el del siglo XX. Por esa razón el nacionalsocialismo de hoy no puede ser igual al de ayer. Por eso repudiamos que los errores que cometimos se sigan reproduciendo en otras latitudes mientras nosotros estamos reunidos en este estudio, acá, en el centro de esta bella ciudad que es Munich. ¿Acaso alguien acusa a los italianos, que cada verano ven cómo sus playas se llenan de cadáveres de inmigrantes africanos muertos en naufragios? ¿Alguien se quejó del muro que construyeron los norteamericanos para impedir la circulación de los mexicanos? ¿Alguien se animó a desenterrar las fosas comunes que hace apenas unas décadas los católicos de Yugoslavia cavaron para enterrar a los bosnios asesinados a mansalva, solo por profesar el Islam? Nadie. Por eso mismo, que nos acusen de algo que no somos no deja de ser irrisorio, para no detenernos en las presunciones injustas que nos cuestionan sin motivos reales. Porque nosotros, los nacionalsocialistas, cambiamos, y nuestras ideas también. No muchos pueden decir esto.

Özemir se remueve en su silla, está a punto de interrumpir a Klaus cuando Hankell lo sujeta del brazo para evitar su intervención y, con un dejo de ironía, le pregunta:

–¿Cuáles de los errores del nacionalsocialismo se están reproduciendo hoy en día, doctor Mengele? ¿Hay cámaras de gas en algún país?

Klaus baja la mirada, mostrando una sonrisa más amplia pero humilde.

–Por favor. No se regodee en el horror. Hay descendientes de las víctimas mirando esto, no se burle de ellos –dice Klaus, desafiante, y luego recupera su tono ameno–. Mejor hablemos de las ideas que el nacionalsocialismo propuso y hoy están vigentes. Europa es una sola, y muchos creen que esa es una idea moderna, innovadora en la historia de este continente. Pero se equivocan. Mucho antes de que usted naciera, allá en los comienzos de la década de 1930 –dice Klaus señalando a Özemir, que lo mira sin ocultar su desprecio–, en este país hubo alguien que pensó, que soñó un continente unido en un solo cuerpo como resulta serlo hoy a través de la Unión Europea. Eso no significa que tal unidad o la globalización que nos conecta en estos días fuera a anular la identidad nacional de cada país. Al contrario, la idea de nacionalidad es una marca que prevalece tanto en Alemania como en Italia, Inglaterra, Francia…

Fischer sonríe con suficiencia y apoya los codos sobre la mesa.

–Ahí está el punto, doctor –dice el entrevistador rubio–. Si usted propone una unidad internacional en la que cada nación conserve su identidad, ya no podemos hablar de que un país se imponga sobre los otros, ni de esa supuesta “superioridad de una raza”, un concepto que fue la piedra fundacional del… del…

Con un gesto ampuloso de su mano derecha, Klaus lo invita a continuar.

–Nacionalsocialismo. Dígalo. Atrévase. Usted lo está pensando, yo lo estoy pensando –con el dedo índice alzado, mueve su mano derecha formando un círculo y continúa–: el público que nos acompaña –señala una de las cámaras–, ellos en sus casas lo están pensando. Todos lo sabemos. Y es verdad: yo, Klaus Mengele, no hablo de “superioridad racial”. Ese concepto representa una instancia superada para el nacionalsocialismo. Su colega Özemir es un claro ejemplo de esto. Usted tiene ascendencia turca, ¿verdad?

Sonriendo, Özemir acepta el reto.

–Soy alemán –contesta.

Klaus ofrece las palmas de sus manos en señal de respeto.

–Ya lo sé, no me cabe la menor duda. Pero ¿su padre también era alemán? ¿Y su abuelo? Yo creo que no. Y sin embargo usted pudo recibir educación occidental gracias a los contribuyentes alemanes.

–Alemanes como yo. No como usted… –dice Özemir.

–¡Bravo! –dice Klaus, batiendo las palmas. Luego, baja el tono como un niño sorprendido en una falta–. Es cierto. Nací en Argentina. Pero enfoquémonos en su historia, que seguro es más interesante que la mía. Decíamos que usted pudo educarse gracias a alemanes como usted que pagaron el sueldo de sus maestros, incluso sus libros a través del pago de sus impuestos. ¿Y sabe por qué ocurrió eso? Porque el concepto de “raza superior”, o “superioridad racial”, como más le guste, fue abolido completamente por nuevos conceptos como “globalización” y “mixtura”. ¿No es fascinante que la humanidad se haya mezclado tanto? Cuéntenos, ¿su padre dónde nació? ¿Anatolia? ¿Estambul?

Desde el público llega una risa aislada, que provoca una sonrisa en Fischer y Hankell, y furia en Özemir.

–No me tome por ingenuo –dice Özemir, masticando las palabras–. Puede usar todas las metáforas, toda la pomposidad que quiera, pero todos entendemos que lo único que usted quiere decir es que por ser hijo de extranjeros yo no merezco ser alemán. Y eso es nazismo puro.

Tibios aplausos aprueban a Özemir, que tiene la frente brillante de sudor.

–Por favor, no me malinterprete, querido Özemir. Si le pregunté dónde nació su padre no fue para acusarlo de nada. Al contrario –dice Klaus y calla durante uno, dos, tres segundos en los que repara que Shepard, su abogado, sonríe y asiente a un costado del plató. Luego mira a cámara para continuar–: Hablo de aquello que nos da identidad, más allá de razas y religiones. Frente a la amenaza de la globalización y el terrorismo, es natural, y me animaría a decir que hasta saludable, que en cada hombre y en cada mujer que entiende que patria es aquello que lo contiene surja un sentimiento nacionalista. Sea sincero con nosotros, Özemir. Seguro que su padre se emocionaba cuando recordaba su patria, ¿verdad que sí? ¿No hablaba de su lugar de nacimiento con amor y nostalgia, por más que ya no viviera allí? Piense, recuerde. ¿El genocidio armenio que llevó adelante el Imperio otomano hizo que su padre se sintiera menos turco por eso? Seguro que no. Amor por la patria en un mundo unificado… Parece una contradicción, pero no. Y aunque muchos no quieran aceptarlo –dice Klaus, la vista puesta en una de las cámaras que lo enfocan–, el nacionalsocialismo alababa ese sentimiento que también tuvo el padre de Özemir.

Un murmullo de desaprobación comienza a extenderse por el estudio. Pero Klaus está preparado para eso. Alza las manos y sacude la cabeza con pesar antes de continuar:

–Tanto el partido como su líder cometieron atrocidades. Yo no niego el Holocausto, tampoco cuestiono al Estado de Israel como hacen muchos “progresistas” de izquierda que relacionan las políticas de un Estado con la vida de un pueblo. Condeno enfáticamente el genocidio judío más allá de cómo los israelíes traten hoy a los palestinos. Y aunque he nacido como argentino-alemán nacionalsocialista, cuando visité el Museo del Holocausto de Buenos Aires… –La voz de Klaus vibra, sus ojos se llenan de lágrimas. Ahora todos guardan silencio, esperando que se recupere para seguir–. Perdón, pero pienso en esos niños masacrados injustamente, en esas mujeres tratadas como bestias, en los hornos infernales y – suspira profunda, ruidosamente– … y, perdón, me avergüenza, me conmueve y me subleva la barbarie que cometió el nacionalsocialismo contra esos inocentes. Por eso cada vez que puedo le pido perdón al pueblo judío por su sufrimiento. –Klaus junta sus manos como en un rezo, baja la mirada y, solemne, dice–: Ani Mitnatzel, mehumak halev. –Luego alza la mirada, mira directamente a cámara y su voz adquiere un tono firme, casi severo–. El Holocausto nunca debió suceder. La guerra tampoco. Pero a pesar de eso, el nacionalsocialismo sin dudas fue la mejor propuesta en la historia de la humanidad. ¡Y lo sigue siendo! ¡Por eso el movimiento que represento busca terminar con el hambre mundial, con las guerras, con los enfrentamientos ingratos e irracionales estableciendo un nuevo orden basado en un nacionalsocialismo humanitario e internacional!

Aplausos aislados entre el público provocan una sonrisa en Klaus, Hans y Shepard, hasta que el propio Klaus descubre que detrás de cámara, la menuda mujer de rasgos orientales hace señas a los periodistas. En ese momento, Fischer se lleva una mano al oído derecho, donde tiene puesto un auricular. Özemir hace lo mismo.

–En este momento me están diciendo que sus “nacionalsocialistas humanitarios” están atacando a golpes a un grupo de manifestantes aquí mismo, en la calle, en la puerta del canal. ¿Qué dice a esto? ¿Qué parte del amor universal expresa esta actitud de sus seguidores? –anuncia Özemir con malicia.

Klaus se incorpora con decisión.

–Esa gente violenta no tiene nada que ver conmigo ni con mi partido.

–¿Le parece? –pregunta Hankell con sorna.

–No me parece. Es así, y yo mismo se los voy a aclarar –dice Klaus dejando el plató ante la sorpresa de los tres periodistas, los productores y el sonidista, que lo sigue para recuperar el micrófono.

Al pasar junto a Hans, Klaus puede oír con claridad un susurro de felicitaciones. Pero no se detiene, sigue caminando hacia la calle, ahora seguido por su jefe de campaña, su abogado, por la mujer de rasgos orientales y por un camarógrafo que sostiene una cámara sobre un hombro y corre detrás de Klaus. Atraviesan el estudio, alcanzan un pasillo y cruzan las puertas del canal para ganar la calle, que es custodiada por agentes de policía.

Afuera, en la noche de Munich, todo es un caos. En el tumulto de gente que grita y se empuja, una decena de skinheads vestidos de negro y armados con palos y cadenas están golpeando a un grupo de hombres y mujeres que, por las pancartas que sostienen, son parte de un grupo de militantes antifascistas que se ha ido a manifestar contra la presencia de Klaus. Él sabe lo que debe hacer. Sin importarle recibir golpes, se interpone entre los militantes y los skinheads, y señalando sus cadenas y sus cabezas rapadas, grita:

–Ustedes no me representan. Mi partido reprueba enfáticamente la violencia. El nacionalsocialismo no es esta barbarie. No les peguen más a quienes se manifiestan con libertad. La libertad es lo más sagrado que tiene el ser humano... –y deja de hablar cuando algo le golpea la mejilla izquierda.

Puede sentir la tibieza de la sangre sobre la piel. Se toma el rostro e instintivamente busca al agresor con la mirada. Es uno de los antifascistas que está por lanzarle una segunda piedra. En ese momento Klaus siente que alguien lo toma de las axilas y comienza a empujarlo fuera del foco de la pelea. Los dos policías alemanes uniformados lo sujetan con violencia y, a pesar de los gritos y las quejas de Hans y Shepard, que intentan abrirse paso entre la gente, empujan a Klaus dentro de un móvil policial y cierran la puerta. A través del cristal de la ventana, ve que la cámara lo enfoca en primer plano. Solo entonces saca un pañuelo y presiona la herida con un gesto claro de dolor. Después el auto arranca y se aleja a toda velocidad, envuelto en el sonido estridente de las sirenas y los gritos excitados de la multitud.

Polonia. 19 de mayo de 1944

–Hauptsturmführer, Hauptsturmführer.

Regresó del sueño atraído por una voz que lo llamaba desde lejos. Abrió los ojos y descubrió que aún era de noche. Acostado, cubierto con una manta fina hasta el cuello, le resultó alentador saber que había llegado la primavera y que lentamente las noches se irían volviendo más benignas. Los dos inviernos que había pasado allí habían sido duros, y del último aún le quedaban los restos de un catarro que no terminaba de curarse. Quizá Polonia fuera solo eso: una tierra bárbara asolada por el frío y la ignorancia.

–Hauptsturmführer, Hauptsturmführer.

Sin dudas debía ser algo importante para que el edecán se animara a interrumpir su descanso. Se incorporó y apoyó los pies en las baldosas frías. De pronto recordó algo, pero al volver la vista se encontró con la cama vacía. Encendió una lámpara: el único rastro de Sara era ese cabello rojo que parecía una herida abierta sobre la sábana blanca. Mejor así. Si bien todos estaban al corriente de las visitas que el Cuervo Rojo le hacía cada noche, no hubiera sido un buen ejemplo para sus subordinados que la vieran durmiendo en su cama.

–Hauptsturmführer, Hauptsturmführer.

Maldijo en silencio y consultó el reloj. Las dos de la mañana. De pronto pensó que algo malo había pasado en el laboratorio, y su fastidio se convirtió en preocupación. Rápido, se vistió con el uniforme y se demoró unos minutos en el baño peinando sus abundantes cabellos negros. Se cepilló los dientes, controlando que no hubiera restos de comida en el espacio que quedaba entre sus dos paletas superiores, y contempló en el espejo la mirada penetrante de sus ojos negros, el rostro blanquísimo contrastado por el uniforme oscuro.

Impecable.

Luego avanzó dando grandes zancadas por la habitación para abrir la puerta.

–¿Por qué me molestan a esta hora? ¿Por qué no se está encargando el doctor Müller?

–Lo siento, Hauptsturmführer. Pero pensamos que le gustaría ver esto en persona.

Con un gesto le preguntó de qué se trataba, pero el muchacho no contestó. Sonreía, misterioso, insinuando una buena noticia.

–Por favor, sígame, Hauptsturmführer.

Salieron a la noche estrellada. Las nieves del invierno habían desaparecido y ahora los campos de Polonia volvían a mostrar los primeros brotes verdes del año. Mientras avanzaban en dirección al playón donde estaban los andenes de los trenes que llegaban de toda Europa, una fina e incesante lluvia de cenizas flotaba en el aire para confirmar que la aniquilación de los judíos continuaba en marcha según los designios del Führer.

La multitud de prisioneros mostraba el mismo aire derrotado que, día tras día, se repetía en los rostros de los recién llegados: los ojos fijos en las altas chimeneas de los hornos y los alambrados electrificados, los cuerpos ateridos por el cansancio y el hambre, el gesto de espanto frente a los ladridos de los perros y las armas de los soldados que les apuntaban para guiarlos hasta los mostradores donde eran inscriptos en los registros y recibían un número de identificación. El caos se repetía con el arribo de cada tren, y los soldados no lograban ordenar esas hordas salvajes.

Josef avanzaba entre las filas de prisioneros observándolos con interés, buscando alguna particularidad que mereciera su atención. De a ratos, sin poder contener su ansiedad, su edecán se volvía para hablarle.

–Hauptsturmführer, no va a poder creer lo que encontramos.

–¿Origen?

–Hungría. Recibimos mil quinientos treinta prisioneros esta misma noche.

Alcanzaron una formación de vagones que antiguamente habían servido para transportar carbón y que ahora estaban abarrotados de judíos. Con los rostros ennegrecidos por el polvo y los gestos alterados por el miedo, eran obligados a descender en medio de la noche. Cerca, una mujer tropezó y cayó a sus pies. Arrodillándose, comenzó a besarle las botas con devoción. Durante el año que llevaba como doctor en jefe, había podido comprobar que el encierro estaba exhibiendo a los judíos como eran realmente: animales de ojos ausentes, sin un rasgo de resistencia, de honor.

Pronto, un soldado azuzó al perro que llevaba atado para que mordiera a la mujer y luego otros dos SS se la quitaron de encima dándole patadas en la espalda.

–¿Cuánto falta?

–Ya casi llegamos, Hauptsturmführer.

Siguieron caminando. Cruzaron dos vías y se dirigieron hacia una formación que ya había sido liberada de prisioneros. A la altura del segundo vagón, a la distancia pudo ver un grupo de siete pequeños ejemplares rodeados por cinco soldados armados.

–¿Gemelos?

–Algo mejor.

–Trillizos.

–Véalo usted mismo, Hauptsturmführer –dijo el muchacho, volviéndose para mostrarle una sonrisa de orgullo.

Avanzó hasta el grupo y entonces entendió que la interrupción de su descanso estaba más que justificada.

–Heil Hitler –dijeron los soldados a coro, chocando los talones de sus botas.

No les respondió. Estaba demasiado extasiado para hacerlo. Se acercó a los ejemplares y se inclinó para ponerse a su altura y así poder observarlos con mayor detenimiento. Cinco hembras y dos machos adultos que no debían superar el metro veinte de altura. Todos mostraban inconfundibles rasgos de enanismo. Después se irguió y comenzó a caminar alrededor de ellos.

–¿Judíos?

–Sí, Hauptsturmführer. Vienen del ghetto de Dragomiresti.

–¿De la misma familia?

–Sí, Hauptsturmführer.

–Nos van a matar –murmuró uno de los machos en idish, una lengua que, junto con el romaní y el francés, él había comenzado a aprender en su laboratorio gracias a los gritos de sus ejemplares.

Cuando la hembra más pequeña comenzó a llorar, uno de los guardias alzó la culata de su fusil para asestarle un golpe, pero él lo detuvo con un gesto.

–Desde ahora son míos. Me voy a encargar personalmente de esta familia. Desinféctenlos. Los espero en el laboratorio.

Los siete se pusieron en movimiento, obedeciendo las órdenes de los soldados que los guiaban hacia los barracones a punta de fusil. A su lado, el edecán lo miraba como si esperara que le tirara un hueso o le acariciara la cabeza.

–Muy bien hecho, Frank. Con estos tengo para veinte años de trabajo.

El muchacho sonrió, pletórico, agradecido.

–Y ahora seguilos y asegurate de que no les pase nada.

–Sí, mi Hauptsturmführer.

Volvió a cruzar el playón repleto de salvajes asustados. De lejos, entre los distintos grupos, la cabellera de Sara brillaba en medio de la opacidad del campo como el resplandor de las brasas. Cruzaron miradas, y luego él continuó su camino y ella volvió a dar órdenes y agitar el látigo sobre cualquier judío que pasara. El Cuervo Rojo. Así la llamaban los prisioneros por sus cabellos rojos y la furia con que manejaba el látigo. A veces no parecía judía. Quizá por eso la había elegido entre todas. Más allá del placer y la sumisión que Sara le brindaba cada noche –y que compensaban la ausencia de María, que había regresado a Berlín unos meses antes–, Josef tenía otros planes para Sara. Grandes planes: más temprano que tarde, ella se convertiría en su obra maestra. Solo tenía que esperar que ella misma lo pidiera.

Caminó en dirección a los hornos, junto a los cuales había mandado a construir el laboratorio donde realizaba sus experimentos. El olor a carne quemada dominaba el aire cargado de cenizas y lo hacía más irrespirable todavía. En la puerta lo recibieron los dos guardias armados que custodiaban las puertas. Firmes, con el brazo extendido, le hicieron el saludo de rigor. A veces se hartaba de las costumbres marciales, aunque fuera el precio que debía pagar para poder llevar adelante sus experimentos. Devolvió el saludo y pasó en medio de ellos.

El olor a formol que imperaba en el laboratorio le devolvió la sensación de estar en casa. Contempló las camillas, los armarios y el material médico bajo la penumbra. Después controló la hora: los enanos judíos debían estar por llegar, desinfectados y con ropas decentes. ¿Dónde los alojaría? No podía mezclarlos con el resto. Debía mantenerlos en buenas condiciones, con una ración de alimento más grande que la que le debía a los ejemplares en los que trabajaba. Con los enanos de Dragomiresti debía ser diferente. Tenía por delante varios años de trabajo, de avances científicos en los que solo podría trabajar una vez que lograra obtener el plasma que perseguía desde hacía años: su ansiada ambrosía. Hasta entonces, los enanos podrían resultar un pasatiempo para entretenerse en los ratos libres.

Las 3.05 a. m. Nervioso, cruzó la sala principal y se adentró en la gran habitación para hacer tiempo. Las enfermeras guardaron silencio al notar su presencia. Con un gesto, él las invitó a que continuaran con su trabajo y todo volvió a ponerse en movimiento. La embarazada a la que había inseminado con semen de orangután seguía desvariando, atada a su camilla. Ahora, bajo los efectos de la morfina que le estaba aplicando una enfermera, llamaba al hijo que el propio Josef había visto morir meses antes. Débil, el muchacho no había soportado más que veinte minutos inhalando gas mostaza y había muerto antes de que él pudiera obtener cualquier dato valioso sobre la resistencia humana al gas.

Después visitó la cama donde estaba su nueva creación: el gitano rumano se sacudía con fuertes espasmos, su cuerpo seguía rechazando la piel de lagarto que le había implantado en la pierna izquierda, que comenzaba a ennegrecerse, vencida por una necrosis gangrenosa. No podía hacerse ilusiones, era muy probable que el rumano no pasara de esa semana.

Por último, ingresó en la pequeña despensa donde había encerrado a su ejemplar A129. Se colocó los protectores de metal sobre el pecho, el casco, tomó la picana eléctrica y abrió la puerta. Frustrado, soltó un grito que retumbó en todo el laboratorio. El ejemplar yacía sin vida en el piso de la despensa, con el muñón de la pierna izquierda amputada a la altura de la rodilla bañada por un líquido blancuzco que dos pequeñas ratas lamían con fruición. Cerró la puerta con violencia, se deshizo del material protector y fue a registrar su nuevo fracaso en el diario en el que guardaba cada una de sus observaciones. Escribió: “Ejemplar A129 fallecido. 38 días con vida. Hasta ahora, el más longevo que recibió el plasma”.

3.46 y los enanos de Dragomiresti seguían sin aparecer. Se acercó a una de las enfermeras y le ordenó que preparara un cuarto individual y ropas de niño para la remesa de ejemplares que estaba a punto de llegar. También le indicó que se deshicieran del A129 y volvieran a limpiar la despensa.

De pronto una idea pasó por su mente. Soltó un insulto y salió del laboratorio a toda velocidad. Corrió hacia el área de desinfección y se encontró con el edecán, que iba a su encuentro. Su rostro, ahora pálido de terror, le despertó una furia inaudita.

–¿Dónde está mi familia enana? –gritó en medio de la noche.

–Hauptsturmführer, se confundieron de barracón y…

Alcanzaron una cámara de gas repleta de cadáveres. Otros judíos, vestidos con los trajes a rayas de los prisioneros, cargaban los cuerpos en varias carretillas para transportarlos hacia los hornos. A las puertas de otro barracón, encontró los siete pequeños cuerpos inanimados tendidos en el piso.

–Cuando me di cuenta de que los habían metido acá, me apuré en sacarlos. No estuvieron mucho tiempo, pero no… –murmuró un oficial, asustado por la mirada del Hauptsturmführer.

–Traigan agua fría –dijo él.

Les echaron agua helada encima y poco a poco los siete enanos de Dragomiresti comenzaron a reaccionar, gimiendo. Sus gemidos se volvieron gritos desgarrados cuando se vieron rodeados de cadáveres.

–Estúpidos. Por poco los matan –dijo y sus palabras derivaron en un acceso de tos. Escupió y se aclaró la garganta.

–Lo sentimos, Hauptsturmführer.

–Cárguenlos con cuidado. Y síganme.

Los soldados alzaron en brazos a los siete ejemplares y comenzaron a andar detrás del Hauptsturmführer.

A mitad de camino, se detuvieron ante un tumulto de soldados y prisioneros rusos que estaban siendo trasladados a uno de los barracones. Una madre abrazaba a su hijo de unos cinco años, que no paraba de gritar y llorar. Pronto, el Hauptsturmführer sintió que el llanto del niño le perforaba el cerebro como un clavo ardiente. Parecía estar sano, lo cual significaba que podría ser un excelente ejemplar para el laboratorio, pero también podría ser un gran ejemplo para la familia enana que estaba trasladando y que ahora miraba la escena con pavor. Uno de los soldados intentó apartar a la madre del niño, que le mordió la mano. Uno de los enanos sonrió, y el Hauptsturmführer decidió que era una excelente oportunidad para educarlos. Lentamente caminó hacia el niño, que había vuelto a los brazos de su madre.

–¿Cómo te llamás? –le preguntó en ruso.

–Anatoli Trepper –respondió el niño.

El Hauptsturmführer miró primero a los enanos y después al resto de los prisioneros rusos. Abrazó al niño con afecto y lo atrajo hacia él. La madre lo dejó hacer al ver que aquel hombre de uniforme parecía más civilizado que el resto de los alemanes que estaban ahí.

–No deben tener miedo –dijo el Hauptsturmführer–, pero tienen que obedecer. No vamos a tolerar ninguna resistencia.

Entonces retiró la pistola de su cartuchera y, sosteniendo con fuerza al pequeño, le disparó en la sien. La madre lanzó un grito, pero antes de que pudiera acercarse, él le disparó en el pecho. Con un gesto, le ordenó a la comitiva de soldados y enanos que continuaran su camino. Nadie hablaba.

Llegaron al laboratorio y guio a los soldados hasta el pequeño cuarto que las enfermeras ya habían acondicionado según sus instrucciones. Cuando los siete enanos se vieron liberados de los brazos que los sujetaban, se apiñaron unos contra otros y buscaron refugio en el extremo opuesto del cuarto, asustados.

–Están a salvo –dijo él en idish, y preguntó–: ¿Tienen hambre?

Asintieron. El hambre era más grande que cualquier temor o desconfianza. Eso también lo había aprendido en el año y medio que llevaba allí.

Despidió a los soldados y al edecán y les pidió a las enfermeras que les sirvieran pan y sopa a los recién llegados. No podía dejar de observarlos. Pero sabía que no debía descuidar el verdadero fin que perseguía allí, y en el cual pronto Sara ocuparía un puesto privilegiado. Sara. Debía perfeccionar el plasma. Ya intuía cuál había sido la falla que se había llevado la vida del A129.

Al salir del cuarto, cerró con llave la puerta y escuchó que afuera los guardias volvían a hablar a sus espaldas. Se acercó a un espejo y se contempló unos segundos.

–Está armando un zoológico de judíos y gitanos deformes –decía uno.

Se equivocan, pensó mirando su reflejo en una de las vitrinas. No estaba armando un zoológico, tampoco estaba construyendo un arca como había hecho el bíblico Noé.

No estaba allí para salvar vidas, sino para crearlas.

Él era mucho más que un sirviente de los dioses. Era el propio Dios.

Era Josef Mengele, jefe médico de Auschwitz.

2

–¿Realmente es el hijo?

–Sí, Anna. Si no estuviera seguro, no te habría hecho venir desde Israel.

–¿Cómo lo saben?

–Hace dos años uno de nuestros agentes le tomó una muestra y pudimos confirmarlo.

–¿Y de dónde sacaron el ADN del padre para poder cotejarlo? –pregunta, insistente, la agente Anna Haas.

Demasiadas preguntas. Jan Schneider vuelve a guardar silencio, concentrado en la imagen en blanco y negro que le muestra el monitor de la cámara del cuarto contiguo a la oficina del Servicio Federal de Inteligencia, o Bundesnachrichtendienst (BND).

–Lo único que puedo decirte es que estamos seguros de que ese es el hijo de Josef Mengele, el monstruo de Auschwitz –dice Jan señalando el monitor.

En la pantalla, Klaus Mengele está sentado y se remueve en la silla. De a ratos consulta su reloj y luego mira hacia la cámara, como si quisiera desafiarlos o mostrarles su desaprobación.

–Lleva una hora ahí. No tenemos mucho tiempo –dice Anna, al fin.

–Esperemos. No puede guardar las formas mucho más.

Efectivamente, en la pantalla Klaus Mengele se vuelve en la silla, dándole la espalda a la cámara. Por los movimientos de sus brazos, se puede adivinar que está buscando algo en el bolsillo interior del saco. Anna señala la pantalla, y está a punto de decir algo cuando el agente Schneider sale a toda velocidad de la habitación. Ella lo sigue hasta el cuarto contiguo, lo ve abrir la puerta con violencia para encontrarse con la sonrisa afable de Klaus Mengele, que los recibe con una serenidad renovada.

–¿Qué tiene en la mano? –pregunta Jan.

–Hola, agentes. ¿Vienen a contarme por qué estoy detenido?

–No está detenido. Solo necesitamos hablar con usted –dice Anna.

–Muéstreme las manos –insiste Jan, acercándose a Mengele.

Klaus lo mira a los ojos, sonríe y extiende las dos manos con los puños cerrados como si estuviera desafiando a dos niños.

–Ábralas.

–¿Qué cree que tengo? –pregunta con ironía.

–Obedezca.

Klaus Mengele abre las manos, vacías.

–Vacíe sus bolsillos sobre la mesa –dice Jan.

–A ver si entiendo –dice Klaus con total serenidad, y a continuación enumera con los dedos de la mano derecha los hechos sucedidos en las últimas dos horas–. No tengo antecedentes penales ni pedido captura. Llegué a Alemania hace apenas unas horas para dar una entrevista solicitada por una cadena de noticias alemana. ¿Y qué pasó? Primero fui agredido en la calle y, en lugar de protegerme, la policía o el BND me detuvo ilegalmente. Después me trasladaron hasta acá sin explicarme los motivos y ahora pretenden someterme a una requisa como si en lugar de ser un cirujano plástico que se lanza a la política fuera un criminal de guerra. ¿Puedo hablar con mi abogado?

–Por supuesto –dice Anna, que amonesta a Jan con la mirada y los dos agentes salen del cuarto.

Minutos más tarde, en otra oficina, más amplia y con grandes ventanales que dan a las oscuras calles de Munich, Jan Schneider y Anna Haas están sentados frente a Klaus Mengele y su abogado, Steve Shepard.

–Señor Mengele, quiero que sepa que esta conversación está siendo grabada –anuncia Anna.

–No tengo nada que esconder –dice Klaus, con un gesto despreocupado de su mano izquierda.

–¿Está bajo los efectos de alguna droga o medicina? –pregunta Jan, mirándolo a los ojos.

–¿Qué tipo de pregunta es esa, agente? –interviene Shepard–. Le recuerdo que mi cliente está aquí para colaborar, no para soportar sus improperios. Eso sin contar que ustedes no tienen causas ni jurisprudencia para actuar como están actuando.

Klaus le da una leve palmada en la mano a su abogado, que de inmediato guarda silencio.

–No seamos duros con el agente, Steve. Tienen toda mi colaboración… –dice Klaus y luego, mirando a Jan, agrega–: Me gusta su estilo directo. Y le respondo que no, que no estoy bajo los efectos de ninguna droga. Aunque me gustaría tomarme un analgésico. Los gritos y el golpe me provocaron dolor de cabeza.

–Le pedimos disculpas y un poco de paciencia, doctor. Entienda que su presencia en Alemania provocó algunos disturbios, no solamente aquí en Munich –dice Anna, buscando en su cartera y retirando una tableta de analgésicos, que le tiende a Mengele.

–Gracias, agente –dice Klaus, extrayendo una pastilla que ingiere sin la necesidad de acompañarla con un vaso de agua. Después carraspea y dice–: Soy un hombre pacífico que trae un mensaje político de tolerancia. No uso ni promuevo la violencia. Mi única herramienta es la palabra.

–Pero entienda que usted no es cualquier persona –dice Anna.

–¿Lo dice por mi apellido? Por favor, escúcheme bien. Mi padre ejerció como médico e investigador dentro de las leyes que estaban vigentes en aquel tiempo. No violó ninguna ley. Quizá, hasta se podría decir que fue un perseguido político. Con razón o sin razón, eso es materia de debate. ¿Alguien persiguió a todos esos científicos alemanes que después de la guerra escaparon a Estados Unidos? Nadie. Y, en cualquier caso, ¿alguien está persiguiendo a los médicos y científicos que en este preciso momento están realizando experimentos en seres humanos? Tampoco. Pero a mí eso no me interesa. Yo soy un cirujano plástico con una trayectoria intachable que, como ustedes saben porque deben haberlo investigado, tengo un proyecto político democrático que llevar adelante. No entiendo por qué estoy acá, encerrado y cuestionado como si fuera un criminal, un terrorista. ¿Ustedes, los del servicio secreto, no deberían estar buscando terroristas? ¿No deberían estar evitando atentados en lugar de perseguir el fantasma de mi padre?

Mientras Mengele habla, ninguno de los dos agentes demuestra sentir el impacto de su acusación. Al contrario, Jan lo escucha con la vista puesta en los papeles que tiene delante y que ha leído y releído una decena de veces desde que Klaus Mengele llegó al país y ellos se dedicaron a seguirlo de cerca. Cuando Klaus deja de hablar, sin alzar la vista y señalando una de las notas, Jan le hace una pregunta.

–Acá dice que usted estudió en Paraguay. ¿Es cierto?

Shepard mira a su cliente y le hace un gesto para que no responda. Sin embargo, Klaus vuelve a mostrar una de sus mejores sonrisas.

–Brasil. Dije que estudié en Brasil. Yo sé que para los europeos América Latina es una sola cosa, pero les cuento que hay mucha diferencia entre los países, y una belleza natural digna de ver. ¿Visitaron las Cataratas del Iguazú? Se las recomiendo –aclara.

–¿Qué hacía en Brasil? – pregunta Anna.

–Estudios, investigaciones… Ayudaba a la gente más desprotegida.

–Imagino que la selva brasileña debe estar llena de universidades –dice Jan con sorna.

–Imagina bien, agente. Tan bien imagina que me sorprende gratamente, viniendo de un agente federal.

–No sea irrespetuoso –dice Jan, alzando el tono de voz.

–Discúlpeme. No fue mi intención –dice Klaus y guarda silencio. Luego, mueve la cabeza para un lado y para el otro, buscando captar el rostro de Jan Schneider desde distintos ángulos. Y dice–: ¿Usted conoce la prueba MLAT?

–¿Perdón? –pregunta Jan, confundido.

–El Modern Language Aptitude Test. Resulta que tengo esta habilidad innata de reconocer los acentos, inclusive de gente que ni siquiera recuerda su origen. Un niño pudo haberse criado toda su vida en París, digamos, pero nació en Argel. Solo habló árabe de muy pequeño y nunca más volvió a hacerlo. Hoy tiene cincuenta años, y sin embargo yo lo puedo detectar solo escuchando su forma de hablar el francés. Soy como... un detector genético natural. A través de la voz, claro. Y sin hacer experimentos, lo aclaro para que no se preocupen.

–¿Y eso qué tiene que ver con este interrogatorio?

–Usted no es alemán, ¿verdad? Habla alemán, luce como alemán, pero no es alemán. Y su acento… muy en lo profundo de su entonación parece ser de… de… –Klaus entrecierra los ojos, pensativo, y hace una pausa para generar intriga. Suspira para remarcar el esfuerzo intelectual que está realizando y entonces sigue–: … de algún lugar cercano al río Jordán… Es más, diría que de la tribu Manasés, ¿no? En términos actuales, vendría a ser… Israel –dice pronunciando la erre con suavidad, como hacen los israelíes. Al fin, acerca el rostro como un niño ante el maestro y pregunta–: ¿Me equivoco?

El gesto de Jan Schneider le confirma que no se equivoca y su silencio, lo furioso que está. ¿Hasta dónde llegaría Schneider de no encontrarse presente el abogado y esa agente que tampoco es alemana pero que parece más cautelosa que él? ¿Lo estaría torturando? ¿Golpeando? Intrigado, Klaus redobla la apuesta.

–¿Mossad? ¿Interpol?

Los ojos de Klaus parecen sonreír, pero sus labios reprimen cualquier burla. Sabe que le ha ganado la batalla dialéctica a ese hombre que ya no puede ocultar su desprecio. De pronto, la voz de la agente Haas les recuerda que no están solos.

–¿Qué actividades realizó en Argentina entre los años 80 y 90?

–En los 80 cursé mis estudios secundarios y en los 90 me dejé el cabello largo como Kurt Cobain, usé camisas a cuadros sobre remeras negras, escuché grunge, salí con algunas chicas mientras empezaba a cursar mis estudios de medicina…

–¿Por qué estuvo escondido en Brasil? –pregunta Anna, interrumpiendo la perorata de Mengele, que la mira con sorpresa.

–Yo nunca estuve escondido. Es cierto que pasé mi infancia bajo otro nombre, pero usted ya sabe todo lo que sufrió mi familia. Que, a propósito, fue muy distinta a la que los norteamericanos mostraron en Hollywood. Tuve una infancia normal, en mi casa nadie se dedicaba a hacer experimentos macabros con gemelos de ojos celestes. Si ocultamos nuestro verdadero apellido fue para protegernos de injustas persecuciones como esas.

–¿Persecuciones? Su padre fue un prófugo de la justicia.

–Precisamente. Mi padre, yo no. Es lo que estoy tratando de decir desde que llegué a Alemania. ¿Los hijos debemos responder por los actos de nuestros padres? ¿Me van a someter a una condena por ascendencia genética? Sé que no van a hacer eso, agentes. Porque si lo hacen deberían hacerlo también con cualquier alemán que pasa por la calle y preguntarle qué hicieron sus abuelitos durante la guerra… –Los dos agentes guardan silencio, mirando la mesa repleta de papeles–. Por eso les pregunto: ¿por qué estoy aquí?

–Nos tenemos que retirar. Mi cliente ha colaborado más de lo que debía –dice Shepard, incorporándose de la silla.

Mengele y los agentes hacen lo mismo y todos se encaminan hacia la puerta. Antes de salir, Klaus Mengele estrecha las manos de los agentes Schneider y Haas diciendo:

–Los abogados son muy estrictos. Para todo lo que necesiten saber, pueden contar conmigo. Pero no se equivoquen: el Mengele que ustedes odian era mi padre. Yo soy Klaus, cirujano y político. Ya saben dónde encontrarme. Eso sí, la próxima vez no hace falta que me secuestren. Puedo venir por mis propios medios. Buenas noches para usted, agente Haas, erev tov para usted, mi querido Jan.

Cuando se quedan solos, Jan golpea la mesa con frustración.

Anna recoge los papeles y los coloca dentro de un maletín. Luego, mientras toma su abrigo del perchero que está en uno de los rincones de la oficina, mira a Jan, que sigue ensimismado.

–¿Qué es lo que tanto te inquieta de este tipo? Es solo un charlatán con buena prensa. Ni siquiera se dio cuenta de que yo tengo el mismo acento que vos…

–No lo sé –dice Jan, pasándose las manos por el rostro y presionándose los ojos con evidente cansancio–. De todas formas, quiero que sigamos sus pasos, que lo vigilemos.

–¿Bajo qué cargos o sospechas? –dice Anna, y le dedica una mueca desalentadora–. No creo que nos autoricen, y mucho menos después de lo de esta noche. Lo detuvimos ilegalmente solo por portación de apellido.

–No, ahí te equivocás. Lo detuvimos porque su “movimiento” es peligroso, genera conflictos sociales y detracciones fuertes…. y porque personalmente desconfío de ese mensaje de paz y tolerancia que pregona. ¿Vos no?

–No sé. Algo me hace ruido. Mucha pulcritud, mucha palabra rimbombante…

–¿Viste? Pensamos igual. Aunque no quieras aceptarlo, para vos también es un nazi de mierda. Por eso tenemos que hacerle un seguimiento para saber más de él.

–Ok.

–Pero debemos hacerlo con cuidado. Así como lo ves, es amigo de gente muy importante, incluso en nuestro país.

–¿En Israel?

Sorprendida, Anna alza la vista en dirección a Jan, que con una seña la invita a levantarse. Anna lo sigue, e incrédula, pregunta:

–¿Cómo sabés todo esto? Eso no figura en ningún informe.

–Quizá tenga un topo.

–Vos odiás a los topos, Jan. Decime la verdad.

Jan se pone el saco.

–No importa cómo lo sé. Hoy ya no importa nada. Vamos a comer algo afuera –dice y abre la puerta antes de que ella pueda insistir.

La televisión muestra decenas de imágenes en blanco y negro de Josef Mengele en Auschwitz, y unas pocas imágenes de Klaus, a color, tocando el Muro de los Lamentos, en Jerusalén, con ancianos judíos sobrevivientes del Holocausto; rodeado de jóvenes negros en una plaza del Bronx; junto a niños pobres en una villa del partido de Tigre y vestido con delantal blanco en su clínica de Buenos Aires, mientras el tono de la voz off que acompaña el informe periodístico oscila entre la estridencia acusatoria y el susurro de la duda.

–¿Charlatán? ¿Cínico? ¿Filántropo? ¿Neofascista? ¿Siniestro? ¿Una nueva opción política? ¿Líder de los tiempos digitales? ¿Reivindicador de la barbarie? ¿El superhombre que viene a salvar a la humanidad? Esto y muchas otras cosas se han dicho sobre Klaus Mengele. Por más que ayude a los enfermos y continúe donando cifras estrafalarias a todos los museos y organizaciones que mantienen viva la memoria del pueblo judío, y por más que bese los tatuajes en los brazos de los sobrevivientes del Holocausto, jamás dejará de ser lo que es: el heredero de uno de los peores monstruos de la humanidad, aquel criminal de guerra de las SS tristemente conocido como el “Ángel de la Muerte”, Josef Mengele, quien experimentó con mujeres y niños en el campo de concentración de Auschwitz. Se cree que el doctor Mengele murió en 1979 en Brasil, aun siendo prófugo de la justicia internacional, sin haber pasado un solo día en prisión. Y ahora, casi cincuenta años más tarde, uno de sus hijos se presenta como una alternativa política para el progreso y la tolerancia mundial. No me digan que no es un personaje interesante…

Klaus extiende la mano y apaga el televisor con el control remoto. Luego, gira el rostro hacia la izquierda para contemplar a Alois que, acostado en un sillón más grande y envuelto en una manta, sigue mirando la pantalla como si estuviera hipnotizado. En el rostro del chico puede ver los primeros signos de la madurez que empieza a asomarse bajo la frescura de sus diecisiete años.

–Nos odian –dice Alois, removiéndose bajo la manta.

–Van a decir mil mentiras de nosotros. Fijate que ni siquiera aparece el periodista mirando a cámara.

–¿Y eso qué importa? Nos odian todos, da igual quién lo diga.

Klaus sonríe, y luego estira una mano para acariciar la frente de Alois.

–Importa. Los que dicen odiarnos lo dicen amparados en la impersonalidad de la multitud. Y si hay algo que aprendí y vos debés empezar a aprender es a no temerles a las multitudes enojadas. De lejos parecen un monstruo, pero cuando te acercás, te das cuenta de que cualquier multitud enojada está compuesta por miles de ovejas temerosas que encuentran en el odio un arma para defenderse del otro.

–Pero nos atacaron. No me gusta que me odie gente que no me conoce.

–Querido Alois, lo que estamos viviendo es la tercera guerra mundial. Una guerra que comenzó el mismo día en que terminó la segunda. La guerra es tan natural como las mareas, y como el odio.

Con movimientos lentos, cansados, Alois cambia de posición, y se sienta para quedar frente a Klaus. Entonces extiende una mano para apoyarla sobre la rodilla de su tío.

–Hoy pudo haber muertos. ¿No te importa eso?

–Claro que me importa, Alois. Vos me conocés. ¿O no? –dice Klaus, apoyando una mano sobre la de Alois–. Pero nuestro objetivo es terminar con el hambre, con el sufrimiento de la humanidad y evitar más muertes injustas. Y si para poder lograrlo deben morir unos pocos, entonces tendremos que soportarlo.

Alois se lleva las manos a la cara y oculta su rostro.

–Quiero volver a Buenos Aires –dice.

–Pensé que apoyabas mi proyecto, que era nuestro.

–Sí, pero esto… Necesito un respiro. Además, tengo que volver a la escuela.

Klaus se incorpora y deja su sillón para sentarse junto a su sobrino, que al notar su proximidad se quita las manos del rostro. Tiene los ojos cargados de lágrimas. Al notarlo, Klaus le pasa un brazo por sobre los hombros y lo atrae hacia él.

–Vamos a hacer una cosa. Pero solo si te parece bien. Suspendo la gira, volvemos a Buenos Aires para descansar unos días y después yo regreso a Europa solo.

–¿Y si te pasa algo?

–No me va a pasar nada. Te lo prometo. Vamos, arriba el ánimo. No podés empezar a estudiar arte con esa cara.

–¿Cómo?

–Lo que escuchaste.

–¿Vas a dejar que me anote en el Instituto de Arte?

–Te lo iba a decir en el avión, pero te lo digo ahora. Estuve pensando mucho. Vos siempre quisiste empezar a estudiar arte, y yo me oponía porque, sinceramente, preferiría que estudiaras y te dedicaras a algo más serio… –Alois alza las cejas, ofendido. Klaus le sonríe, avergonzado–. Perdoname, soy médico. Mi formación me convirtió en un tipo concreto y encorsetado. Pero también creo que uno tiene que hacer lo que le gusta. Y a vos siempre te gustó dibujar, así que, ¿por qué no?

El gesto de Alois cambia de la sorpresa a la euforia.

–¿Esto es real? –pregunta, desconfiado.

–Sí, si no descuidás el secundario podés anotarte en el instituto. Con lo inteligente que sos vas a poder hacer las dos cosas. Un gran alumno y un gran artista. Vos estás destinado a cosas importantes, Alois.

–Gracias, tío –dice Alois, y abraza a su tío con todas sus fuerzas.

3

El enorme portón eléctrico del Complejo Penitenciario Federal II se abre mientras el sonido de una chicharra quiebra el silencio de una calle envuelta en neblina. Con pasos seguros, una mano en el bolsillo y la otra sosteniendo una de las tiras de la mochila que cuelga de su hombro derecho, Gino Abruzzo sale después de permanecer encerrado durante más tiempo del que le hubiera gustado. Tras él, dos guardias del Servicio Penitenciario parecen estar a punto de retener su salida. Pero no. Ambos extienden su mano derecha y estrechan la de Gino con respeto.

–Fue un placer –dice uno.

–Suerte ahí afuera –agrega el otro.

Gino no responde. Mira por última vez el portón, le da la espalda y comienza a desandar la calle hacia el Acceso Zabala, en dirección a la autopista Cañuelas-Buenos Aires.

Horas más tarde, alcanza la puerta de un bar del centro del barrio de San Justo, un tugurio de provincia demasiado iluminado que huele a perfume barato y a frito. Camina hasta la barra, pide un café. Solo al beber el primer trago logra aceptar su libertad, materializada en ese placer líquido que le ha sido vedado durante los últimos diez años que pasó encerrado en el penal de Marcos Paz. Termina el café con el segundo trago, entonces decide ponerse en marcha.

Camina por la avenida Juan Manuel de Rosas, en dirección a Capital, dobla en la calle Entre Ríos y sigue caminando hasta alcanzar la puerta de un taller mecánico. Desde el interior le llega el sonido de una cumbia entremezclado con el rugido de un motor. Gino arroja el cigarrillo, mira hacia ambos lados y luego entra.

Dos tipos altos y fornidos, casi obesos y repletos de tatuajes, están inclinados sobre la moto chopper que aceleran una y otra vez, produciendo una nube de humo que se expande por todo el pequeño taller. Al notar su presencia, los dos tipos se apartan de la moto para mirarlo con una curiosidad poco amistosa.

–¿Qué necesitás? –gruñe el gordo más gordo.

–Vengo a ver al ingeniero –dice Gino.

El que no habló le señala una cortina de tiras de plástico que separa el taller de una especie de oficina. Gino avanza, seguido de cerca por los dos tipos. Al otro lado de la cortina, sentado a un escritorio repleto de herramientas engrasadas y piezas de motor desparramadas sin ningún orden aparente, un anciano toma mate sentado en una silla de cuero negro. Con el cabello abundante y completamente blanco, entorna los ojos para observarlo mejor. Haciendo un gesto, le pide que gire el rostro, y al descubrir la cicatriz en la mejilla izquierda de Gino, el anciano parece satisfecho.

–Vos sos Abruzzo –dice y Gino asiente.

Al fin, el ingeniero sacude una mano para espantar a los dos gordos, que regresan al taller. Entonces sonríe con tres dientes.

–Hiciste un buen laburo en Marcos Paz. Espero que no te haya traído problemas –dice.

–Ningún problema –dice Gino, que solo recuerda una faca clavada en un estómago, una bolsa en otra cabeza que se sacudía y un vaso roto degollando un cuello de piel oscura. Detalles aislados que no significan nada. Cuando uno llega a determinado punto, todas las muertes son iguales.

–Viniste a cobrarte el favor, supongo.

Gino asiente.

Con esfuerzo, el ingeniero se incorpora y atraviesa la oficina sosteniéndose en la muleta que compensa la ausencia de su pierna izquierda. Se detiene frente a un fichero de metal oxidado, abre el tercer cajón y se pasa unos minutos buscando entre decenas de tarjetas ordenadas alfabéticamente. Cuando encuentra la que buscaba, se vuelve para mirar a Gino, que le sostiene la mirada.

–Esto es más que de lo que te debo. Pero quedate con el vuelto.

Gino se incorpora, le quita la tarjeta de la mano al ingeniero y sale sin decir una sola palabra.

–Hola, vine a buscar el certificado de alumno regular que me están pidiendo en el Instituto de Arte –dice Alois, y al pronunciar la palabra arte no puede reprimir una sonrisa de placer.