Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Rotpunktverlag

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

- Veröffentlichungsjahr: 2016

Die Menschen, die zu Tausenden an Europas Küsten stranden, fliehen vor dem Krieg in Syrien und Irak, und sie legen ihr Schicksal dafür ausgerechnet in die Hände der Nutznießer dieses Kriegs: Kidnapper, Schmuggler, Dschihadisten. Im Zentrum des Machtvakuums, das die Interventionen des Westens nach 9/11 im Nahen Osten und in Libyen hinterlassen haben, ist ein einträgliches neues Geschäftsmodell entstanden. Aus der Not der Flüchtlinge machen Schlepper ein Milliardengeschäft. Aber auch Entführungen sind eine lukrative Finanzierungsquelle für den Terror, und ihre Opfer sind zumeist westliche Journalisten oder Mitarbeiter von Hilfsorganisationen. Loretta Napoleonis neues Buch basiert auf einer Vielzahl von exklusiven Gesprächen mit ehemaligen Geiseln, Unterhändlern und Mitarbeitern der Vereinten Nationen oder des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz u. a. Aus diesen Protokollen wird das hochprofessionelle Netzwerk von Menschenhändlern deutlich, das sich von Westafrika über Libyen und von Syrien bis nach Europa erstreckt und aus dem heute Terrororganisationen wie al-Quaida und der sogenannte Islamische Staat buchstäblich Kapital schlagen – die Mitverursacher der Flüchtlingskrise sind gleichzeitig deren größte Profiteure.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 367

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Loretta NapoleoniMenschenhändler

Loretta Napoleoni

MENSCHENHÄNDLER

Die Schattenwirtschaft des islamistischen Terrorismus

Aus dem Englischen von Peter Stäuber

Rotpunktverlag

In Gedenken an Luigi Bernabò

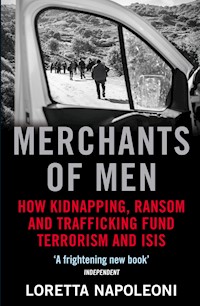

Die Originalausgabe erschien 2016 unter dem Titel Merchantsof Men: How Jihadists and ISIS Turned Kidnapping andRefugee Trafficking into a Multi-Billion Dollar Business bei Seven Stories Press, New York.

Die vorliegende deutschsprachige Ausgabe erscheint mit Genehmigung von Seven Stories Press, Inc., New York.

© 2016 Loretta Napoleoni © 2016 Rotpunktverlag, Zürich (für die deutschsprachige Ausgabe)www.rotpunktverlag.ch

Umschlagbild: AP Associated Press Umschlag: Ulrike Groeger

ISBN 978-3-85869-719-6 1. Auflage 2016

INHALT

Vorwort

Prolog

Teil I

Kapitel 1 – Al-Qaida im Islamischen Maghreb

Kapitel 2 – Die Fütterung der Raubtiere

Kapitel 3 – Der Handel mit Migranten

Kapitel 4 – Die Ökonomie der Piraterie

Kapitel 5 – Die somalische Diaspora und ihre Verbindungen in den Golf

Kapitel 6 – Im Nebel des syrischen Bürgerkriegs

Teil II

Kapitel 7 – Der Unterhändler

Kapitel 8 – Das Lösegeld

Kapitel 9 – Die goldene Stunde: Anatomie einer Entführung

Kapitel 10 – Die Beute: Auf der Suche nach einer neuen Identität

Kapitel 11 – Der Mythos der westlichen Geiseln

Teil III

Kapitel 12 – Das Ende der Wahrheit

Kapitel 13 – Schachspiel mit den Geiseln

Kapitel 14 – Ein Liebespaar auf der Flucht

Kapitel 15 – Der politische Bumerang

Epilog

Dank

Glossar

Anmerkungen

VORWORT ZUR DEUTSCHSPRACHIGEN AUSGABE

In den vergangenen zwei Jahren ist Europa Opfer mehrerer Anschläge geworden, die die Handschrift des sogenannten Islamischen Staats tragen. Diese Attentate fielen in eine Zeit, als die Europäische Union die größte Migrationsbewegung seit dem Zweiten Weltkrieg zu bewältigen versuchte. Angela Merkel öffnete den syrischen Flüchtlingen die Tür, aber als die Festung Europa erst einmal zugänglich war, machten sich auch Migrantinnen und Migranten aus Afrika, Asien und dem Nahen Osten auf den Weg zum Alten Kontinent.

Sowohl die Welle der Terroranschläge als auch der Exodus der Flüchtlinge sind in Zusammenhang gebracht worden mit dem Bürgerkrieg in Syrien und dem Aufstieg des Islamischen Staats. Dies ist allerdings eine vereinfachte Interpretation eines sehr komplexen Phänomens. Tatsächlich liegen die Wurzeln jüngerer Ereignisse – etwa der Entführungen im Maghreb und in Afghanistan, die sich im vergangenen Jahrzehnt abspielten – tiefer: im Fall der Berliner Mauer und im Krieg gegen den Terror. Nach 1989 führte die Destabilisierung der Sahelzone und des Horns von Afrika zum Sturz vieler Regime, die entweder von den USA oder von der UdSSR gestützt worden waren – und in der Anarchie gediehen Kriminalität und Jihadismus. Die Geburt von al-Qaida im Islamischen Maghreb ist das beste Beispiel hierfür.

Das falsche Gefühl der Sicherheit, das sich nach dem Ende des Kalten Krieges und mit dem Vormarsch der Globalisierung verbreitete, verleitete auch deutsche Touristen dazu, in scheinbar ungefährliche Regionen zu reisen, in denen jedoch kriminelle und terroristische Gruppen operierten. Als dieser Prozess der Destabilisierung auf andere Regionen der muslimischen Welt übergriff, waren auch professionelle Journalisten nicht mehr vor Entführungen sicher. Ihre Kidnapper waren kriminelle Organisationen, die zuweilen mit jihadistischen Gruppen verflochten waren und deren Hauptgeschäft der Handel mit Menschen geworden ist. Wie konnte es dazu kommen?

Meine Recherchen zu Entführungen und Menschenhandel begannen vor über zehn Jahren. Kurz nach den Anschlägen von 9/11 begann ich, auf der ganzen Welt mit Leuten zu reden, die sich mit Terrorbekämpfung und Geldwäsche beschäftigen. Sie alle waren sich einig, dass der Patriot Act, die unter der Regierung George W. Bushs nach dem 11. September 2001 verabschiedeten Anti-Terror-Gesetze, das kolumbianische Drogenkartell dazu veranlasste, mit dem organisierten Verbrechen in Italien zusammenzuarbeiten, um die Profite aus dem Drogenhandel in Europa und Asien zu waschen und neue Routen zu finden, um das Kokain nach Europa zu schaffen. Venezuela, Westafrika und die Sahelzone wurden zu den wichtigsten Umschlagplätzen.

Bald stiegen afrikanische Schmuggler ins Geschäft ein und transportierten das Kokain durch die Wüste. Die malische Stadt Gao wurde zur zentralen Drehscheibe. Von Gao wurde das Kokain durch die Sahara an die Mittelmeerküsten von Marokko, Algerien und Libyen befördert und dann mit kleinen Schiffen weiter nach Europa.

2003 ging eine Gruppe ehemaliger Mitglieder der algerischen Terrorgruppe Groupe Islamique Armé, GIA, die am Drogenschmuggel durch die Sahara beteiligt waren, zum Entführungsgeschäft über und verschleppte in Mali und im südlichen Algerien 32 Europäer. Die Geiseln wurden entlang der transsaharischen Schmugglerrouten in Lager im nördlichen Mali transportiert. Die europäischen Regierungen zahlten hohe Lösegelder, um ihre Landsleute nach Hause zu bringen – genug, um damit eine neue bewaffnete Gruppe zu finanzieren: al-Qaida im Islamischen Maghreb.

Die Entführung der 32 Europäer zeigte, dass die Verschleppung von westlichen Staatsbürgern für kriminelle Organisationen und Milizen zu einer wichtigen Geldquelle werden könnte. Die Jagd auf westliche Geiseln war jetzt eröffnet.

In der zweiten Hälfte der 2000er-Jahre, nur fünf Jahre nach 9/11, verschärfte der Kokainhandel die Destabilisierung der Sahelzone. Mehrere gescheiterte und scheiternde Staaten bildeten sich heraus, und ihre Bevölkerungen wurden durch Bürgerkriege und wirtschaftliche Not zur Flucht nach Europa gezwungen. Schnell investierte al-Qaida im Islamischen Maghreb einen Teil der Profite aus dem Entführungsgeschäft in den Menschenhandel.

Unter den Leuten, die ich seit 9/11 getroffen habe, sind mehrere Unterhändler, die über die Befreiung von Geiseln verhandeln. Als Vermittler zwischen den Parteien haben sie einen einmaligen Einblick ins Entführungsgeschäft. Das Versäumnis der Regierungen, die Öffentlichkeit über die Entführungskrise angemessen zu informieren, verhinderte ihrer Meinung nach, dass man sich gründlicher mit der Situation in der Region auseinandersetzte. So war es für die Kidnapper ein Leichtes, auch in den Menschenhandel einzusteigen.

Als Chronistin der dunklen Seite der ökonomischen Globalisierung kam ich zum Schluss, dass die Politik der Verschwiegenheit, auf die die Regierungen verfielen, darauf zurückzuführen war, dass diese die Schwachstellen der Globalisierung um jeden Preis zu verbergen versuchten. Als nach dem Fall der Mauer immer mehr Staaten scheiterten und ganze Regionen in Anarchie versanken, boten sich Möglichkeiten für Entführungen und Menschenhandel, wie es sie zuvor noch nie gegeben hatte. Und während die Staaten des Westens darüber Stillschweigen bewahrten, konnten sich diese schmutzigen Geschäfte uneingeschränkt ausbreiten. Es war, als hätten sich die Feuerwehrleute entschieden, während eines Waldbrands in den Streik zu treten.

An wertvoller Beute mangelte es nicht. In den vergangenen 25 Jahren hat ein falsches Gefühl der Sicherheit junge, unerfahrene Bürgerinnen und Bürger aus reicheren Staaten – seien es die USA, Japan, Chile oder Dänemark – dazu verleitet, alle Ecken der Welt zu erkunden und über sie zu berichten oder der Bevölkerung in Kriegsgebieten zu helfen. Diese umherreisenden Reporter und humanitären Helfern sind zu den primären Zielen moderner Kidnapper geworden.

Seit 9/11 hat die Zahl der Entführungen exponentiell zugenommen, und ebenso die Summen, die als Lösegelder gefordert werden. 2004 konnte man eine westliche Geisel im Irak mit zwei Millionen Dollar freikaufen. Heute werden bis zu zehn Millionen verlangt. Ein Mitglied des italienischen Krisenteams für Entführungsfälle merkte sarkastisch an, dass die Befreiung von Greta Ramelli und Vanessa Marzullo – zwei junge Italienerinnen, die 2015 in Syrien entführt und an die Nusra-Front verkauft worden waren – fast ein Prozent des BIP kostete – dreizehn Millionen Euro! Ebenso hat die Zahl privater Sicherheitsunternehmen, die sich auf Entführungen spezialisieren, markant zugenommen, und die Kosten ihrer Dienstleistungen sind in die Höhe geschossen: Vor zehn Jahren bezahlte man rund tausend Euro pro Tag; heute ist es das Dreifache.

Anscheinend sind im Geschäft mit Entführungen die Gesetze der Ökonomie außer Kraft gesetzt. Vor zehn Jahren hätte man erwartet, dass die tiefe Inflation und der starke Wettbewerb unter den Kidnappern und privaten Sicherheitsfirmen die Preise drücken würden, aber stattdessen sind sie gestiegen. Der Grund ist einfach: Die Zahl der potenziellen westlichen Geiseln ist schier unbegrenzt, und Regierungen sowie private Unterhändler liefern sich einen Wettkampf darum, wer seine Bürger zuerst freibekommt – wodurch die Preise für Mittelsmänner, Informanten, Fahrer und andere in die Höhe getrieben werden.

Heute wissen wir, dass der Export der westlichen Demokratie in jeden Winkel der Welt ins Auge gegangen ist: Seit dem Zusammenbruch des Ostblocks ist die Welt nicht nur für Nordamerikaner und Europäer viel gefährlicher geworden, sondern auch für Asiaten, Afrikaner und Lateinamerikaner, die millionenfach zu Wanderarbeitern und Wirtschaftsflüchtlingen geworden sind. Jetzt, nachdem dieses Schicksal auch den Nahen Osten erreicht hat, verschiebt sich das Geschäftsmodell der Kidnapper erneut, und sie verlegen sich verstärkt auf den Handel mit Menschen, die dem Elend des Bürgerkriegs zu entfliehen versuchen: Die menschliche Fracht, mit der sie handeln, sind nun nicht mehr Geiseln, sondern Migranten. Entführungen von westlichen Bürgern und der Schmuggel von Migranten sind also durch eine gegenseitige Abhängigkeit miteinander verbunden.

Als 2015 im Nahen Osten die Flüchtlingskrise in einer neuen Heftigkeit ausbrach, wurden Entführer und Schieber schnell zu Menschenhändlern. Sie konnten sich eine bereits vorhandene Organisation zunutze machen, und darüber hinaus verfügten sie dank ihren Geschäften mit Geiseln über reichlich Bargeld, das sie in ihr neues Unterfangen investierten. Menschenhändler befördern jede Woche Zehntausende Flüchtlinge zu den Küsten Europas und nahmen so im Verlauf des Sommers 2015 rund hundert Millionen Dollar pro Monat ein. Das Geschäft ist deshalb so einträglich, weil die Nachfrage das Angebot weitaus übersteigt und die Reise nach Europa laufend teurer wird. Vor zehn Jahren zahlte man einem Schmuggler 7000 Dollar, um von Westafrika nach Italien zu gelangen. Im Sommer 2015 konnte man für dieses Geld gerade mal die kurze Distanz von Syrien über die Türkei nach Griechenland finanzieren.

Fünfzehn Jahre nach den Attentaten auf die Twin Towers stehen weite Teile der muslimischen Welt in Flammen. Die Gewinner sind die Menschenhändler – eine Mischung aus kriminellen und jihadistischen Gruppen, die Menschen verschleppen, kaufen und verkaufen. Was kommt als Nächstes?

Die Flüchtlingskrise könnte einen ganzen Kontinent dazu zwingen, sich der Tatsache bewusst zu werden, dass das Stillschweigen der Politiker heuchlerisch ist, und den Mythos zu entzaubern, dass sich Europa in Richtung Integration und Gleichberechtigung bewege. Aber vor allem wird sie uns erneut vor Augen führen, wie wenig Respekt wir vor Menschenleben haben und wie halbherzig wir die menschliche Würde verteidigen. Die Menschenhändler sind nicht anders als die Sklavenhändler des 18. Jahrhunderts oder die Kolonisatoren des 19. Jahrhunderts: Sie beanspruchen das Recht, über das Leben der anderen bestimmen zu dürfen.

Die Unterhändler, die mir bei meiner Recherche über dieses komplexe Phänomen behilflich waren, können ihre Namen aufgrund ihrer Tätigkeit nicht preisgeben. Ihre Anonymität muss aus Sicherheitsgründen geschützt werden: Es sind Leute, die oftmals ihr eigenes Leben riskieren, um das eines anderen zu retten. Sie verlassen sich auf ein weites Netzwerk an Informanten in Ländern, in denen es täglich zu Entführungen kommt. Anstatt dass ich ihnen Decknamen gebe, verweise ich nur auf allgemeine Angaben über ihre Herkunft oder ihr Tätigkeitsfeld. Und in den meisten Fällen schreibe ich einfach »der Unterhändler« oder »ein Unterhändler«.

PROLOG

Es ist drei Uhr nachmittags und bereits stockfinster. Eine dünne Schneeschicht hat sich über die Vororte von Umeå gelegt, einer Universitätsstadt im Norden Schwedens. Die Straßen sind verlassen, und die wenigen Autos, denen wir begegnen, haben das Fernlicht eingeschaltet. Ohne die Scheinwerfer könnte man die Straße nicht von den Vorgärten der Häuser unterscheiden. Die Kombination aus Dunkelheit und Licht, das im Schnee reflektiert wird, spielt unserem Auge während der Fahrt merkwürdige Streiche.

Es ist Ende November 2006 – genau genommen, ist es noch immer Herbst, aber als ich, an unserem Ziel angekommen, aus dem Wagen steige, fühlt es sich definitiv wie tiefer arktischer Winter an. Wir sind für das politische Kunstprojekt Iraqi Equation nach Umeå gekommen; es ist Teil eines Versuchs einer Gruppe von Künstlern und Intellektuellen, den Widerstand gegen den Irakkrieg weiterzuführen. Nachdem viele Monate lang gegen die militärische Intervention demonstriert worden war, wurde es im Frühling 2003 still – vielleicht war die Öffentlichkeit zu geschockt über die Gleichgültigkeit, mit der sich Bush und Blair über ihren Widerstand hinweggesetzt hatten. Drei Jahre später führen wir die Kampagne noch immer fort; es ist unsere Pflicht, weil wir wissen, was im Irak passiert.

Unter den Künstlern sind viele Iraker. Sie sind geflohen, kaum dass die Koalitionsstreitkräfte einmarschiert waren, weil sie für die verschiedenen bewaffneten Gruppen, die im Land operierten, zu einer Zielscheibe geworden waren. Die Invasion setzte eine Wut frei, die jahrzehntelang unterdrückt worden war, und kriminelle und jihadistische Gruppen, sowie neu gebildete schiitische Milizen und Anhänger Saddams wandten sich gegen die Zivilbevölkerung. Jene, die fliehen konnten und jetzt mit uns in diesem Zimmer saßen, hatten zwar ihr Leben retten können, mit ihren Herzen und Seelen waren sie jedoch noch immer in ihrer Heimat, durch einen unsichtbaren Faden verbunden mit der blutigen Realität im »befreiten« Irak.

Man hatte uns gesagt, dass viele Iraker der Ausstellungseröffnung beiwohnen würden, aber wir hatten nicht 200 erwartet. Es sind mehr Iraker da als Schweden – Männer, Frauen und Kinder, alle in mehrere Schichten warmer Kleider gepackt, sind aus nah und fern gekommen und trotzen dem nordischen Klima. Still gehen sie in die Ausstellungsräume, schütteln unsere Hände, lächeln und beginnen, sich aus ihren Kleidern zu schälen. Bald wird vor allem Arabisch gesprochen.

Einige Frauen holen riesige Essbehälter aus ihren Taschen, alle in Alufolie eingewickelt, und legen sie neben den Käse und das Gemüse, das die Veranstalter der Ausstellung bereitgestellt haben. Ihr Essen sieht bunt und köstlich aus, und das Aroma steigt in unsere Nasen. Als Catherine David, die künstlerische Leiterin des Projekts, zu ihrer Rede ansetzt, fühlen wir uns wie am Anfang einer Feier, vielleicht eine Hochzeit zwischen einem Schweden und einer Araberin. Es ist ein magisches und unvergessliches Gefühl. Einen Moment lang haben wir alle vergessen, dass es eigentlich ein Anlass ist, an dem militärische Aggression angeprangert werden sollte.

Später am Abend, als die Leute sich zu verabschieden beginnen, kommt ein junger Mann auf mich zu. Er ist ziemlich hellhäutig für einen Iraker, hat breite Schultern und ist mittelgroß. Er stellt sich als Rashid vor, ein häufiger irakischer Name, aber ich weiß, dass es nicht sein richtiger ist. Etwas in seinen hellen braunen Augen sagt mir, dass er sich bei diesem Namen nicht wohlfühlt. Auch hat sein Englisch einen starken französischen Akzent, wie es bei vielen Nordafrikanern der Fall ist. Rashid sagt, dass er meine Bücher gelesen habe und mir gratulieren wolle. Wir beginnen uns zu unterhalten. Er will mehr wissen über meinen Kontakt zu ehemaligen Mujahedin in London. Ob ich ich diesen und jenen kenne? Er erwähnt mehrere Algerier, die nach dem Militärputsch nach London geflohen waren und Asyl erhalten hatten.

Etwas nagt an Rashids Gewissen. Ich merke, dass etwas auf ihm lastet, über das er mit mir sprechen will, aber er weiß nicht, wie er anfangen soll. Ich schlage vor, dass wir ins Hotel zurückgehen und eine heiße Schokolade trinken.

Seinen richtigen Namen nennt er nie, aber er sagt mir, dass er aus Algerien stamme und gerade 29 Jahre alt geworden sei.

Sein Vater war einer der Mitgründer der Islamischen Heilsfront. Bald nach dem Militärputsch von 1992 (der von den Franzosen und anderen europäischen Mächten unterstützt wurde) wurden Rashids Vater und seine Brüder inhaftiert. Alle verschwanden im Labyrinth des algerischen Gefängnissystems. »Als die Polizei kam, um meinen Vater und meine Brüder zu verhaften, war ich am Fischen«, sagt Rashid. Er war der jüngste in der Familie und erst fünfzehn Jahre alt, und für Politik interessierte er sich nicht. Er wollte Seemann und Fischer werden und um die Welt reisen. »Aber nachdem sie meinen Vater und meine Brüder mitgenommen hatten, musste ich mich gezwungenermaßen mit Politik beschäftigen.«

Rashids Mutter leitete unverzüglich seine Abreise aus Algier in die Wege. Aber noch am selben Abend, als er vom Fischen zurückkam, schloss er sich einer Gruppe Männer an, die zur Partei seines Vaters gehörten. Viele von ihnen hatten als Mujahedin in Afghanistan gekämpft. Sie gingen in den Süden, an den Rand der Sahara, wo sie sich neu formierten und ihre Rückkehr planten.

Rashid verbrachte die nächsten paar Jahre im Süden Algeriens, in der Wüste, mehr als tausend Kilometer von seiner geliebten Küste entfernt. Er schloss sich nie der Groupe Islamique Armé (GIA) an, der bewaffneten Organisation, die aus den Aschen der Islamischen Heilsfront emporstieg und fast ein Jahrzehnt lang gegen das Militärregime kämpfte. Stattdessen wurde er zu einem Schmuggler, der fortan auf der Trans-Sahara-Route hin- und herreiste.

Dann kam 9/11. »Das veränderte alles«, sagt Rashid. »Jahrelang hatten wir ein eintöniges Leben geführt und meist Zigaretten von Algerien nach Mali und Westafrika geschmuggelt. Aber plötzlich taten sich neue Möglichkeiten auf. Die ganze Region brodelte vor Wut und Stolz. Wir begannen, Waffen und Drogen zu schieben, und dann hatte jemand eine Idee: Versuchen wir doch mal, jemanden zu entführen.«

Von einem Schmuggler wurde Rashid zu einem Kidnapper – ein Beruf, den er verabscheute.

Als Rashid aufhört zu sprechen, blicke ich nach draußen. Es schneit so heftig, dass der Himmel weiß ist. Was für ein Gegensatz muss das sein zur Hitze der Sahara, was für eine Veränderung für Leute wie Rashid, die in einem heißen Klima aufgewachsen sind. »Weshalb erzählst du mir diese Geschichte?«, frage ich schließlich. Rashid zögert zunächst. Eine Weile lang sieht er mir direkt in die Augen, während er nach den richtigen Worten sucht. »Jemand muss es wissen«, sagt er.

Er verlässt das Hotel zu Fuß und hinterlässt im Schnee Spuren, die bald vom Sturm verwischt werden. Ich weiß, dass ich ihn niemals wiedersehen werde. Ich weiß nicht einmal, wo er wohnt oder was er macht. Ich weiß nur, dass er irgendwann im Jahr 2005, einige Zeit nachdem seine Gruppe begonnen hatte, Migranten von Westafrika nach Libyen zu schmuggeln, die Reise nach Italien geschafft hatte, indem er vorgab, ein irakischer Flüchtling zu sein. Damals hieß Europa Iraker willkommen. Von Sizilien gelangte er nach Schweden, wo er Asyl erhielt. Als sie ihn fragten, woher er stamme, sagte er: »Ich bin Iraker.« Mit einer harmlosen Lüge vermochte er schließlich dem Leben in Gewalt, das er nicht gewählt hatte, zu entfliehen. Können wir ihm daraus einen Vorwurf machen?

TEIL I

KAPITEL 1 AL-QAIDA IM ISLAMISCHEN MAGHREB

Ende Januar 2011 machte sich Maria Sandra Mariani auf den Weg von San Casciano in Val di Pesa, einer Kleinstadt in der Toskana, in den Südosten Algeriens. Die 53-jährige Italienerin freute sich auf ihren jährlichen Urlaub in der Sahara, in diesem atemberaubend schönen Teil des Maghreb. Sie hatte eine Gruppenreise gebucht, die sie durch die landschaftlichen und kulturellen Sehenswürdigkeiten führen würde. Danach hatte sie geplant, einige Tage lang durch die Dörfer in der Gegend zu ziehen. Seit 2006 hatte Mariani ihre Winterferien in der Sahara verbracht, teils als Touristin und teils als humanitäre Helferin, »um den Einheimischen Medikamente und andere Güter zu bringen«, wie sie sagte.1 Wie zuvor hatte sie ihre Reise mit Ténéré Voyages gebucht, einem bekannten Reisebüro, das sich auf die Sahara spezialisiert hat. Und wie zuvor sollte Aziz ihr Reiseführer sein. Aziz war ein höflicher Algerier, mit dem sich Mariani im Lauf der Jahre angefreundet hatte und der sogar schon mal zu Besuch bei ihr und ihrer Familie in der Toskana gewesen war.

Als Mariani am Flughafen Djanet landete, rund 150 Kilometer von der algerisch-libyschen Grenze entfernt, wurde sie von Aziz empfangen. Er begrüßte sie, sah ihr bleiches Gesicht und fragte, ob der Flug nicht angenehm gewesen sei. Mariani gab zu, dass sie sich nicht besonders gut fühle. »Ich muss im Flugzeug etwas Schlechtes gegessen haben und fühlte mich miserabel. Aber wir machten uns gleich auf den Weg. Unser Ziel war die Wüste des Tadrart-Gebirges, das zwischen Algerien und Libyen liegt. Einige Tage später ging es mir noch immer nicht besser. Aziz schlug vor, dass wir in einem kleinen Ferienort Halt machen sollten. Der Ort gehörte ebenfalls Ténéré Voyages und bestand lediglich aus einigen Bungalows.«

Mariani brauchte einige Tage, um sich zu erholen. Am 2. Februar ging es ihr gut genug, um eine kleine Exkursion zu unternehmen. »Wir hatten einen tollen Tag«, erinnert sie sich. »Das Licht, die Luft, die Landschaft, alles war perfekt. Ich war froh, dass es mir wieder gut ging, und freute mich, in meiner geliebten Sahara zu sein.«

Als die Sonne unterging, fuhren Mariani und Aziz zurück zum Ferienort. »Ich stieg aus dem Auto, und plötzlich, als wir auf die Bungalows zugingen, sah Aziz zwei schwarze Geländewagen, die sich schnell näherten. Er dachte, es seinen Banditen oder Schmuggler, und sagte mir: ›Geh schnell, sie dürfen dich nicht sehen‹, und ich verschwand im Bungalow. Aber sie hatten mich bereits bemerkt. Später erfuhr ich, dass sie mich mit dem Feldstecher gesehen hatten; sie hatten Ausschau nach Ausländern gehalten. Weil wir allein waren, trug ich kein Kopftuch. Wir waren mitten in der Wüste, und das Hotel war leer, also dachte ich nicht daran, mich zu verschleiern. Aber sie sahen mich und wussten, dass ich eine westliche Touristin war«, sagt Mariani.

Die Männer umringten Mariani, Aziz und den Hotelportier. »Sie fragten immer wieder: Wo sind die anderen Touristen? Wo ist dein Mann? Sie konnten nicht glauben, dass ich allein war«, erzählt Mariani. »Sie sprachen Englisch, weil sie mich für eine Engländerin hielten. Drei Wochen zuvor hatte eine große Gruppe englischer Touristen im selben Hotel ihre Silvesterferien verbracht.«

Die Männer waren frustriert – sie hatten offensichtlich eine große Zahl westlicher Touristen erwartet. Sie packten Mariani und stießen sie in einen der Geländewagen. Den Hotelportier und Aziz wiesen sie an, im Auto des Touristenführers zu folgen. »Als sie mich in den Wagen sperrten, wussten wir alle, dass sie keine Banditen oder Schmuggler waren, sondern Kidnapper. Ich fühlte mich hilflos, ich hatte Angst und rang nach Luft«, sagt Mariani. »Später fragte ich sie: ›Wer seid ihr?‹, und sie schauten mich an und sagten stolz: ›Wir sind al-Qaida.‹«

Als die Nacht hereinbrach, befand sich Mariani allein in einem Geländewagen und wurde von vierzehn Mitgliedern von al-Qaida im Islamischen Maghreb (AQIM) quer durch die Wüste gefahren. Mut machte ihr nur, dass sie die Lichter von Aziz’ Auto hinter sich sah. »Aziz war mein Freund. Ich war sicher, dass er mich beschützen würde«, sagt sie. Aber nach etwa fünf Stunden entschlossen sich die Entführer, den Reiseführer und den Portier gehen zu lassen, weil sein Auto auf der Wüstenstraße nicht so schnell vorankam wie ihr SUV. »Sie demolierten die Lichter seines Autos, sodass Aziz erst bei Tagesanbruch weiterreisen konnte, und dann fuhren wir weiter«, erinnert sich Mariani.

Die Kidnapper waren Profis. Sie wussten, dass sie sich so schnell wie möglich vom Ort der Entführung entfernen mussten. Schließlich hatten sie kein Interesse, zwei Algerier zu verschleppen: Sie hatten es auf ausländische Staatsbürger abgesehen. Als die Entführer Aziz und den Portier in der Wüste zurückließen und weiter in die Nacht fuhren, wurde sich Maria Sandra Mariani bewusst, dass sie ganz allein war.

Doch wie sie auf der Rückbank des Geländewagens saß und ihr Herz klopfen hörte, konnte sie nicht wissen, dass ihre Tortur durch eine ungewöhnliche Abfolge von Ereignissen mit einem kontroversen Gesetz in Verbindung stand, das ein Jahrzehnt zuvor von der Regierung George W. Bushs verabschiedet worden war: dem Patriot Act.

Eine kriminelle Zusammenarbeit

Der Patriot Act trat im Oktober 2001 in Kraft, etwas mehr als einen Monat nach 9/11. Das Gesetz schränkte die Bürgerrechte der US-amerikanischen Bevölkerung ein, weitete die Überwachung aus und führte einige Neuregelungen für Finanztransaktionen und Bankgeschäfte ein, um Geldwäsche in US-Dollar und die internationale Zirkulation von kriminellen Einkünften zu unterbinden. Die dies mit als Erste zu spüren bekamen, waren die kolumbianischen Drogenkartelle: Sie sahen sich plötzlich gezwungen, sich nach einer alternativen Schmuggelroute nach Europa umzuschauen und ihr Geld auf andere Weise zu waschen. Die Route, die sie wählten, führte durch Westafrika und die Sahelzone. Marianis Entführer, al-Qaida im Islamischen Maghreb (AQIM), waren früh in dieses Schiebergeschäft eingestiegen und hatten dann neue Geschäftszweige erschlossen, zuerst die Entführung von Ausländern und später der Handel mit Migranten. Um diese wirre Kette von Ereignissen zu verstehen, die aus Jihadisten Drogenhändler, Kidnapper und Menschenschmuggler machte, müssen wir dem Geld zurück zur Quelle folgen.

Vor den Anschlägen auf die Twin Towers wurde der Großteil der globalen Drogengelder in den Vereinigten Staaten und in US-Dollar gewaschen.2 Weil achtzig Prozent der Einnahmen aus Bargeld bestanden – Bündel von US-Dollar-Noten –, musste das Geld in physischer Form in die USA transportiert werden. Die wichtigste Route führte über Offshore-Einrichtungen und Briefkastenbanken in der Karibik. Mit dem Patriot Act wurde dies schwieriger, wenn nicht sogar unmöglich, denn amerikanische und in den USA registrierte ausländische Banken durften von da an keine Geschäfte mit den Offshore-Instituten der Karibik machen. Zudem gab das neue Gesetz den US-Finanzbehörden die Befugnis, Transaktionen in Dollar rund um die Welt zu überwachen. So machten sich in den USA ansässige Banken strafbar, wenn sie die US-Behörden nicht über verdächtige Überweisungen in Dollar – irgendwo auf der Welt – informierten.

So verwundert es kaum, dass der Patriot Act ein schwerer Schlag für die kolumbianischen Drogenkartelle war. Das Hauptproblem war jedoch weniger die Geldwäsche der Einkünfte, die mit dem Verkauf von Kokain innerhalb der Vereinigten Staaten erzielt wurden; die Kartelle mussten vielmehr einen Weg finden, wie sie Dollars im Rest der Welt waschen konnten und wie sich die Profite von einem Land ins nächste schaffen ließen, ohne dass die US-Behörden alarmiert wurden.

Ein italienischer Immigrant in Kolumbien, Salvatore Mancuso, kam auf die Lösung für dieses Problem. Als Chef der Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), der kolumbianischen Paramilitärs, vermittelte Mancuso einen Deal zwischen dem Kokainkartell und der kalabrischen Mafia, der ’Ndrangheta, die den frisch geborenen Euro zur globalen Währung der Drogenprofite machte. Die ’Ndrangheta bot einen umfassenden Service: Sie übernahm den Verkauf des Kokains in Europa und die Geldwäsche in den europäischen und asiatischen Märkten.

Weil in Europa ein Gesetz nach dem Modell des Patriot Act fehlte, funktionierte dieses ungewöhnliche Joint Venture bestens. »Drogenprofite, die in Spanien erzielt wurden, wurden zu Gewinnen aus belgischen Immobilien«, sagte ein Mitarbeiter der europäischen Polizeibehörde Europol. »Von dort aus ließen sie sich schnell in Euro nach Bogotá schaffen, ohne dass jemand die Transaktionen überprüfte.«3

Nach 9/11 wurde Italien zu einer Drehscheibe und einem Zentrum der Geldwäsche für den Kokainhandel. Laut Daten der Guardia di Finanza, der italienischen Polizei für Wirtschaftskriminalität, nahm die Geldwäsche in Italien von 2001 bis 2004 um siebzig Prozent zu.4 So begann im neuen Millennium ein goldenes Zeitalter der Geldwäsche in Europa, das sich dem Patriot Act verdankt sowie den geschickten Strategien der ’Ndrangheta, mit denen sie die Einschränkungen zu umgehen wusste. Allerdings erwies sich der direkte Transport des Kokains von Kolumbien nach Europa als weit problematischer als die dortige Wäsche der schmutzigen Profite – der Erfolg der Operation Decollo zeigte, weshalb.

Die afrikanische Kokainküste

Im Herbst 2003 gelang der Guardia di Finanza ein wichtiger Durchbruch in ihrer dreijährigen Undercover-Operation mit dem Codenamen »Decollo« (»Abflug«). Der Erfolg war einem Glücksfall zu verdanken, und zwar in Form eines Informanten, wie sie bei der ’Ndrangheta äußerst selten sind. Der Informant hatte der Polizei berichtet, dass eine große Menge an Kokain in einer Schiffsladung kolumbianischen Marmors versteckt sei, die im Hafen der kalabrischen Stadt Gioia Tauro ankommen würde, tief im Territorium der ’Ndrangheta.

Im Inneren der Marmorblöcke fand die Polizei 5500 hermetisch verpackte Beutel Kokain, die je ein Kilogramm wogen. Aus den Unterlagen des Kapitäns ging hervor, dass das Schiff von der Scheinfirma Miguel Diez gemietet worden war, einem vom kolumbianischen Drogenkartell gegründeten Import-Export-Unternehmen. Die Schifffahrtsgesellschaft, die dänische Maersk, hatte keine Ahnung, um was für eine Ladung es sich in Wirklichkeit handelte, und auch der Kapitän und die Mannschaft waren im Dunkeln gelassen worden.

Dieser Coup der Polizei war eine Ausnahme. Für jede illegale Fracht, die entdeckt wird, gehen den Behörden Hunderte, wenn nicht Tausende Schiffsladungen durch die Finger.5 Ohne einen Informanten wäre man nie auf das Kokain gestoßen. Doch der Erfolg der Operation Decollo führte dem Kartell die Risiken vor Augen, die der direkte Transport nach Europa in der Ära nach 9/11 mit sich brachte. Verstärkte Sicherheitsmaßnahmen, die in Europa nach den Anschlägen in den USA und jenen von Madrid und London eingeführt worden waren, bestärkten das Kartell in seiner Überzeugung, dass alternative Wege und neue Transitländer gefunden werden mussten, um Kokain von Lateinamerika nach Europa zu schaffen. Venezuela und Westafrika erwiesen sich als ideal.6

Ab Mitte der 1990er-Jahre hatte sich das kolumbianische Drogenkartell um gute Beziehungen mit Politikern im benachbarten Venezuela bemüht und sie mit Geld überhäuft – eine weise Investition, wie sich herausstellen sollte. Bereits nach seiner Wahl im Jahr 1998 hatte Hugo Chávez bewaffneten und kriminellen Gruppen, die im kolumbianischen Kokainhandel aktiv waren, einen Zufluchtsort geboten. Nach 2001 ermutigte er sie sogar, ihre Coca-Plantagen über die Grenze nach Venezuela zu verlegen.7 Als das Kartell also Ende 2001 erwog, das Land als Umschlagplatz für den Kokainschmuggel über Westafrika nach Europa zu benutzen, stieß es auf große Zustimmung und eine bereits vorhandene Infrastruktur.

Als afrikanisches Transitland wählte das Kartell Guinea-Bissau, ein Teil jener berüchtigten Zone Westafrikas, aus der früher Sklaven in die Neue Welt verschleppt wurden. Daniel Ruiz, der 2006 in Guinea-Bissau für die UNO arbeitete, merkte an, dass die geografischen Eigenschaften des Landes die Aufdeckung illegaler Schiffsladungen besonders erschwerten: »Guinea-Bissau war in geografischer Hinsicht eine gute Wahl für einen Umschlagplatz: Das Land ist flach, mit einem Archipel von achtzig Inseln, die alle von dichtem Dschungel bedeckt und vom Meer her gut zugänglich sind. Es verfügt über 27 Landebahnen, die von den Portugiesen während der Kolonialkriege gebaut worden waren – ideal für Kleinflugzeuge, die mit Kokainladungen von Venezuela über den Atlantik fliegen. Und schließlich war das Land früher ein wichtiges Zentrum der Fischerei. Deshalb standen in den Häfen riesige leere Warenhäuser, in denen das Kartell sein Kokain lagern konnte.«8

Das Geschäftsmodell, welches das Kartell aufbaute, war einfach, aber effizient: »Es gab stets zwei Transportschienen: eine kleine, die mit Drogenkurieren arbeitete – Afrikanern, die kleine Mengen an Kokain schluckten und per Flugzeug reisten. Dieser Schmuggel brachte die Profite ein, die in die Taschen der korrupten Lokalpolitiker und der Polizei flossen. Und es gab die großen Lieferungen: Ladungen mit Tonnen von Kokain, die in Containern auf Handelsschiffen versteckt und zusammen mit anderen Handelsgütern nach Europa verschifft wurden«, sagt Ruiz.

Als das Kartell jedoch in Guinea-Bissau landete, fanden die Drogenhändler noch eine andere, unerwartete Route, über die sich große Mengen an Kokain schmuggeln ließen: auf dem Landweg, mit Lastwagen und Geländeautos entlang der alten transsaharischen Schmugglerwege. Dies waren dieselben sandigen Straßen, über die Maria Sandra Mariani Jahre später verschleppt werde sollte.

»Ich wusste, dass in der Sahara viel geschmuggelt wurde«, sagt Mariani. »Manchmal hatte Aziz auf leere Container im Sand gezeigt und gefragt: ›Siehst du das? Das ist von den Schmugglern. Sie haben hier wohl Halt gemacht.‹ Sie schmuggelten alles: Öl, Zigaretten, Haschisch – alles, was gefragt war.« Doch sie handelten noch mit etwas anderem, von dem Mariani nichts wusste: Kokain.

Laut Quellen aus den Sicherheitsdiensten »wurde das ganze Ausmaß der immer engeren Verbindungen zwischen Jihadisten und lateinamerikanischen Kartellen im Jahr 2009 bekannt, als Militärangehörige mitten in der Wüste von Mali eine ausgebrannte Boeing 727 fanden. Das Flugzeug war in Venezuela mit Kokain und anderen verbotenen Gütern beladen und über den Atlantik geflogen worden. In der Wüste legte es eine Bruchlandung hin und wurde verbrannt, um die Beweise zu zerstören.«9 Im selben Jahr, nur zwei Jahre bevor Mariani entführt und nach Mali verschleppt wurde, schätzte das Büro der Vereinten Nationen für Drogen- und Verbrechensbekämpfung (UNODC), dass jährlich zwischen fünfzig und sechzig Tonnen Kokain über die Sahara-Route nach Europa gebracht wurden – dreizehn Prozent des gesamten europäischen Drogenimports. Rauschgift, das für den europäischen Markt bestimmt war, stammte vor allem aus Kolumbien – in diesem Sektor bei Weitem das wichtigste Land Lateinamerikas –, aber auch aus Peru, Bolivien, Venezuela und Brasilien.10

Von Beginn an, also in den Jahren 2002 und 2003, war es für das riesige Netzwerk von afrikanischen Schmugglern ein Leichtes, sich am Geschäft mit den kolumbianischen Kartellen zu beteiligen – die Schmugglerwege der Sahelzone, die Westafrika mit der Mittelmeerküste verbanden, befanden sich bereits unter ihrer Kontrolle. Die meisten Schieber stammten aus Algerien, Mauretanien, Mali und Marokko, und unter ihnen fanden sich mehrere Gruppen von Jihadisten. Ihr Hauptquartier lag in Gao, einer Stadt am Fluss Niger, im Nordosten Malis. Gao wurde schnell zum wichtigsten Umschlagplatz für den Kokainhandel nach Europa. Von hier aus zog die Drogenkarawane nordwärts durch die Wüste, in der Regel an die libysche Mittelmeerküste. Im Februar 2011 reiste Maria Sandra Mariani mit ihren Entführern genau in die entgegengesetzte Richtung.

Das Kokaingeschäft war überaus lukrativ. Der Handel belebte die alten Schmugglerwege und kurbelte die lokale Wirtschaft des Sahel an, die damals in großen Schwierigkeiten steckte. Doch während diese Aktivitäten die örtlichen Unternehmen über Wasser hielt, trug sie ebenso zur fortschreitenden Destabilisierung einer Region bei, in der seit dem Fall der Berliner Mauer politisches Chaos herrschte. Guinea-Bissau war besonders anfällig. »Es war das drittärmste Land der Welt, die Analphabetenrate lag bei sechzig Prozent, und die Stromversorgung war spärlich«, sagte Daniel Ruiz. »Guinea-Bissau war eines der ersten Opfer des Zerfalls des Ostblocks. 1998, nach dem Sturz der marxistischen Regierung, fiel das Land in einen Bürgerkrieg. Angesichts dieser politischen Umstände hatte das kolumbianische Kartell keine Probleme, die politische Elite und die Polizei zu kaufen und den Ausgang der Wahlen von 2005 zu bestimmen.«

Weil eine starke Staatsmacht fehlte und persönliche, ethnische und Stammes-Loyalitäten eine wichtige Rolle spielten, konnten die Schmuggler ihre Geschäfte ungestört abwickeln und sich ein Netz von korrupten Beamten aufbauen – ein wesentlicher Schritt, um den Transit illegaler Güter sicherzustellen. Und schließlich gewannen sie dank dem Geld, das sie hier verdienten und ausgaben, den Respekt der lokalen Stämme. Wie die Bewohner der englischen Grafschaft Cornwall im 18. Jahrhundert hatten die Menschen der Sahelzone den Schmuggel seit Jahrhunderten im Blut, und so war es einfach, ihn wiederzubeleben. »Bereits vor dem Boom des Sklavenhandels gab es in West- und Nordafrika eine ausgeprägte Traditon des Schmuggels über den Sahel, die die Globalisierung überlebte«, schreibt Colin Freeman im Daily Telegraph.11 So war die Wirtschaft Malis nach dem Fall der Berliner Mauer vollständig abhängig vom illegalen Handel mit algerischen Gütern, die dank den Subventionen von der algerischen Militärregierung billiger waren.12

So erlebte der Schmuggel in der Sahelzone nicht nur einen Boom, sondern wurde praktisch zur einzigen Wirtschaftsaktivität in der Region. Es war nur eine Frage der Zeit, bis die Schmuggler den Handel um ein weiteres illegales Frachtgut erweitern würden: Menschen. Die Opfer waren ausländische Staatsbürger wie Mariani, die zur Erpressung von Lösegeld entführt wurden, und Migranten, die gutes Geld zahlten, um der Destabilisierung Westafrikas zu entkommen.

Das Strategie von al-Qaida im Islamischen Maghreb

Es dauerte eine Woche, bis Maria Sandra Mariani schließlich an ihrem Bestimmungsort ankam, einem Camp im Norden Malis. Während der Reise hatte sie festgestellt, dass ihre Entführer die Navigation in der Sahara bestens verstanden: »Entlang der Route hatten sie in der Wüste Essen, Benzin und Ersatzreifen versteckt. Sie wussten genau, wo die Vorräte lagen und wie sie an sie rankamen«, erinnert sie sich. Mariani wusste nicht, dass ihre Kidnapper fast zehn Jahren Zeit gehabt hatten, um den Transport von Geiseln durch die Wüste zu perfektionieren.

Die Entstehung von al-Qaida im Islamischen Maghreb verdankte sich teilweise den Einnahmen aus den Schmuggelgeschäften und teilweise dem Lösegeld, das die ersten größeren Entführungen von Ausländern einbrachten. 2003 hatte die Salafisten-Gruppe für Predigt und Kampf (GSPC),13 eine Splittergruppe der algerischen Groupe Islamique Armé (GIA), 32 Europäer entführt und in den Norden Malis verschleppt. Ihr Anführer war der Algerier Mokhtar Belmokhtar, der einäugige ehemalige Mujahed. Die europäischen Länder zahlten 5,5 Millionen Euro für die Freilassung der Geiseln, und Belmokhtar verwendete einen Teil des Geldes, um AQIM zu finanzieren. Danach schlossen sich eine ganze Reihe kleinerer krimineller und jihadistischer Gruppen der neuen Organisation an, darunter auch die GSPC.

Weil AQIM keine Beziehungen hatte zu den traditionellen Sponsoren von al-Qaida im Golf, finanzierte sie sich von Anfang an selbst, und zwar durch verschiedene illegale Aktivitäten in Westafrika und der Sahelzone, hauptsächlich den Schmuggel von lukrativen Handelsgütern und die Entführung von Ausländern. Experten schätzen, dass AQIM pro Monat rund zwei Millionen Dollar für Waffen und Fahrzeuge ausgab sowie für die Zahlungen an Familien, deren Kinder sich den lokalen Kata’ib (Einzahl: Katiba), den Kampfeinheiten, anschlossen. 2012 berichteten die Vereinten Nationen, dass eine Familie im Norden Malis rund 600 Dollar für einen Kindersoldaten erhielt, und dann jeden Monat 400 Dollar, solange sich das Kind am aktiven Kampf beteiligte.14 Die Kosten der Rekrutierung waren entsprechend hoch.

Weil Belmokhtar durch seine illegalen Aktivitäten enorm viel Geld einnahm und die Mitglieder seiner katiba gut bezahlte, wurde er innerhalb vom AQIM sehr populär. Einige Jahre zuvor, in den späten 1990er-Jahren, hatte er ein erfolgreiches Schmuggelnetzwerk zwischen Algerien und Mali aufgebaut, das ihm den Spitznamen »Mr. Marlboro« einbrachte, wegen der geschmuggelten Zigaretten. Laut Jean-Pierre Filiu, Professor für Nahoststudien an der Pariser Sciences Po, war Belmokhtars Beliebtheit zudem auf zwei weitere Faktoren zurückzuführen: Er pflegte die Beziehung zu den Wüstenstämmen durch Heiratsallianzen, und er verzichtete darauf, der Lokalbevölkerung Geld abzuknöpfen – im Gegensatz zur GSPC in ihrer Hochburg Kabylei,15 im nordalgerischen Atlasgebirge. Interessant ist, dass der Islamische Staat in Syrien und im Irak fast zwanzig Jahre später eine ähnliche Strategie verfolgt, um die Gunst der lokalen Stämme zu gewinnen.

Um das Geld, das ihm dadurch entging, auf andere Weise hereinzuholen, begann Belmokhtar 2003 mit der Entführung von Ausländern, während er parallel noch immer mit geschmuggelten Drogen und Waffen handelte.16 Bis dahin war Kidnapping in der Region nie als einträgliches Gewerbe erachtet worden, zumal der Kokainschmuggel an die nordafrikanische Küste sehr lukrativ war. Doch die Erfolge der ersten Entführungen in jenem Jahr zeigte den kriminellen und jihadistischen Gruppen, dass sich dieses Geschäft sehr wohl lohnen könnte.17

Das Entführungsgeschäft konnte AQIM im Gegensatz zum Kokainhandel ganz allein besorgen, ohne sich mit ausländischen Gruppen wie dem kolumbianischen Drogenkartell einzulassen. Aus diesem Grund war Kidnapping bald einträglicher als der Drogenschmuggel. Gemäß Recherchen der New York Times nahm AQIM zwischen 2003 und 2011, dem Jahr, als Mariani verschleppt wurde, 165 Millionen Dollar an Lösegeldern ein.18

Darüber hinaus gab es in der Region reichlich Nachschub an ausländischen Staatsbürgern. Vor ihrer Geiselnahme hatten die Opfer keine Ahnung, wie gefährlich die Sahelzone innerhalb weniger Jahre geworden war. Auch waren sie sich nicht bewusst, dass die Fahrwege durch die Sahara geschäftige Transitrouten für den Kokainschmuggel und den Menschenhandel darstellten. Wie Maria Sandra Mariani wussten sie kaum etwas von den Risiken, die eine Reise in diese Gebiete mit sich brachte. »Einige Tage bevor ich nach Algerien abreiste, sah ich auf France 24 ein Programm über zwei französische Geiseln, die sechs Monate zuvor im Sahel entführt worden waren«, sagt Mariani. »Sarkozy sagte, dass Frankreich kein Lösegeld zahlen würde. Ich dachte mir, das kann er leicht sagen, aber für jene Geiseln ist das Lösegeld eine Frage von Leben oder Tod. Doch ich konnte mir nicht vorstellen, dass mir etwas Ähnliches zustoßen würde. Ich war fünf Jahre lang immer wieder in die algerische Wüste gereist und hatte mich nie unsicher gefühlt.«

Den westlichen Regierungen war es gelungen, die Krise der sich häufenden Entführungen von den Medien fernzuhalten, womit sie sowohl Touristen wie Mariani als auch Journalisten in einem falschen Gefühl der Sicherheit wiegten.19 Verschleppungen schienen Einzelfälle in einer ansonsten friedlichen und sicheren Region Afrikas. Auch wusste die Öffentlichkeit nicht, dass das kolumbianische Drogenkartell neue Schmuggelrouten durch die Sahelzone erschlossen hatte, dass dort eine neue Gattung von Kriminellen aufgeblüht war und dass Jihadisten sich in beiden Geschäftszweigen eine goldene Nase verdienten.

Bald wurden Entführungen von ausländischen Staatsbürgern so einträglich, dass das al-Qaida-Hauptquartier in Afghanistan Richtlinien herausgab, wie Lösegelderpressungen auch in anderen Regionen umgesetzt werden könnten. Sie forderte die ihnen nahestehenden Gruppen auf, es AQIM gleichzutun. Von da an war die Entführung von Ausländern bekannt als das »Protokoll von al-Qaida im islamischen Maghreb« – ein Modell, das, wie wir sehen werden, in der ganzen jihadistischen Welt kopiert wurde.20

Die AQIM-Strategie basierte auf der Verschleppung von Ausländern in Gebieten ohne wirksame Staatsmacht, also in gescheiterten oder fast gescheiterten Staaten, wie es sie in der Sahelzone zur Genüge gab, etwa in Niger, im südlichen Teil Algeriens, in Mauretanien oder Mali. Ebenfalls entscheidend war, dass al-Qaida ein Rückzugsort im Norden Malis offenstand. Letztendlich lag jedoch der Schlüssel zu ihrem Erfolg in der strikten Arbeitsteilung und der eisernen Disziplin, die innerhalb der Organisation herrschte.

Die Geiselnehmer, die Mariani und andere verschleppten, waren ungelernte Männer am unteren Ende der Hierarchie von al-Qaida. In der Regel erhielten sie Instruktionen von ihren Vorgesetzten und konnten selbst keine Entscheidungen treffen. In den Camps wurden die Geiseln von einer Gruppe noch weniger ausgebildeter Mitglieder bewacht, die selbst ihr Essen mit Mariani teilten. »Meine Wächter waren sehr, sehr einfache Leute«, sagt sie. »Sie wagten es nicht einmal, mich anzublicken, wenn sie mir das Essen überreichten. Sie waren sehr religiös und beteten fünf Mal am Tag, immer pünktlich. Abgesehen davon taten sie nicht viel.«

Als die Monate verstrichen, wurde der Umgang der Geiselnehmer mit ihrem Opfer immer boshafter. Sie wollten ihren Anteil des Lösegelds und konnten es kaum erwarten, nach Hause zurückzukehren, um das Geld auszugeben. Trotz ihrer Ungeduld, Gehässigkeit und Langeweile tat keiner der Entführer Mariani jemals etwas an. Im Gegenteil: Nachdem sie zweimal von einem Skorpion gebissen worden war, stellten sie ihr ein Feldbett zur Verfügung, und sie vergewisserten sich jeden Abend, dass keine Schlangen im Zelt waren.

Eine der wenigen Aufgaben ihrer Bewacher bestand darin, sie von den anderen Geiseln im Lager fernzuhalten. »Ich wusste, dass sich zwei weitere Geiseln im Camp befanden: die beiden Franzosen, die ich auf France 24 gesehen hatte. Ich hatte sie aus der Distanz gesehen, aber wir konnten nicht miteinander sprechen, weil wir an entgegengesetzten Seiten des Lagers untergebracht waren«, sagt Mariani. Tatsächlich wurde sie im selben Lager festgehalten wie Marc Féret und Pierre Legrand, die im Oktober 2013 befreit wurden.

Bei den Lösegeldverhandlungen waren nur ranghohe Mitglieder von AQIM beteiligt. Im Gegensatz zu den einfachen Bewachern waren dies gebildete und sachkundige Männer, die oft mehrere Verhandlungen gleichzeitig führten. Marianis Unterhändler war ein Mann namens Aduan Abu Walid al-Sahraui. Er sprach mehrere Sprachen, hatte einen Universitätsabschluss und war ein Sahraui21 aus dem Südwesten Algeriens. Nach ihrer Befreiung, als sie von den Sicherheitsbehörden zur Entführung befragt wurde, identifizierte sie ihn als den Kidnapper einer anderen Italienerin, Rossella Urru. »Ich sagte dem Geheimdienst immer wieder, dass es der gleiche Typ war, der auch Rossella entführt hatte, aber sie glaubten mir kaum«, sagt Mariani. Urru war am 23. Oktober 2011 entführt worden, zusammen mit zwei spanischen Entwicklungshelfern, Ainhoa Fernández de Rincón und Enric Gonyalons. Sie hatten sich im sahrauischen Flüchtlingslager in Tindouf aufgehalten, im südwestlichen Algerien. Zu diesem Zeitpunkt hatte Abu Walid AQIM bereits verlassen und sich einer Splittergruppe namens Bewegung für Einheit und Jihad in Westafrika (Mouvement pour l’unicité et le jihad en Afrique de l’Ouest, MUJAO) angeschlossen, die mehrheitlich aus algerischen Sahraui besteht. Die Entführung der drei Entwicklungshelfer war MUJAOs erste Terroraktion, und Mariani ist sich absolut sicher, dass Abu Walid dahintersteckte.

»Ich sah Abu Walid den ganzen Sommer 2011 nicht. Als er Anfang Oktober zurückkam, hatte er seinen Bart geschnitten und sah ganz anders aus. Als ich ihn fragte, wo er gewesen sei, antwortete er, er habe Afrika verlassen und sei ins Ausland gegangen. Ich glaube, er war verschwunden, um die Entführung von Rossella Urru und den anderen Geiseln zu organisieren.«

Vor Oktober 2011 besuchte Abu Walid Maria Sandra Mariani mehrere Male und berichtete vom Stand der Verhandlungen über ihre Freilassung. Er war höflich und redselig, und er erwähnte mehrere Male, dass die Italiener nicht kooperierten, möglicherweise weil sie eine Touristin war. Er behauptete, er habe die italienische Regierung am 17. Februar 2011 kontaktiert, aber keine Antwort erhalten. So wandte er sich im Juni 2011 direkt an Marianis Familie, die dann ihrerseits versuchte, mit der Regierung Berlusconi Kontakt aufzunehmen.

»An einem bestimmten Punkt erhielt meine Schwester die Direktwahl von Berlusconi«, erinnert sich Mariani. »Als sie diese Nummer wählten, antwortete ein Sekretär, dass der Präsident zu tun habe mit den Wahlen und sie nach der Abstimmung zurückrufen sollten. Als ich Abu Walid bat, mir die Nummer zu zeigen, sah ich, dass es kein Handy war, sondern eine Festnetznummer. Sie hatten meiner Familie die Nummer von Berlusconis Sekretariat gegeben! Als alles vorbei war, erzählte mir meine Schwester, dass meine Familie damals vom Auswärtigen Amt gebeten worden sei, geduldig zu sein, weil sie mit neunzehn Entführungen gleichzeitig zu tun hätten.«

Wie wir in den folgenden Kapiteln sehen werden, stufen Regierungen die Geiseln tatsächlich nach ihrer Wichtigkeit ein und versehen jede mit einer Angabe, wie viel sie für ihr Leben zu bezahlen bereit sind. Mit anderen Worten, nicht nur die Kidnapper, sondern auch die Regierungen geben Geiseln unterschiedliche Preise, und manche Leben sind mehr wert als die anderen.