9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Mehr erfahren.

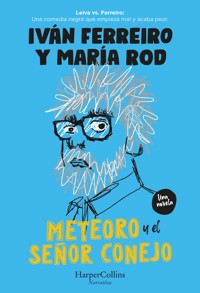

- Herausgeber: HarperCollins Ibérica S.A.

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Serie: HarperCollins

- Sprache: Spanisch

Leiva: Gran novela, repleta de mentiras. Iván: Gran novela, sí, pero repleta de verdades. Una noche, hace varios años, Iván le sugirió a su prima María la idea de escribir juntos un libro sobre la gira musical Leiva vs. Ferreiro de 2013. ¿Qué pasó realmente durante esa mítica gira? Este es el hilo conductor de Meteoro y el Señor Conejo, una autobiografía de ficción en la que Iván Ferreiro sufre una auténtica odisea mientras el esperpento se fue adueñando de un tour que ofrecía una versión en el escenario, esa que vio el público que asistió a los conciertos, y otra disparatada en el backstage. A lo largo de esta novela acompañamos a un Iván tan ambicioso como torpe, ingenuo sobre todo, hundiéndose hasta el cuello en una opresiva atmósfera de trastornos psiquiátricos, física cuántica y universos paralelos o, directamente, ciencia ficción. Una historia circular con banda sonora compuesta por mujeres, salpicada de recuerdos y anécdotas divertidas, además de continuas referencias a los libros, películas y series de televisión que conforman el particular mundo de Ferreiro, por la que pululan multitud de personajes inventados y reales, algunos en pleno desvarío, mostrando casi siempre la cara Z de ese mundillo idealizado de sexo, drogas y rock 'n' roll. Leiva: Tan divertida como delirante, esta novela es Ferreiro en estado puro, aunque no os creáis ni la mitad. Iván: Yo diría que es una novela veraz y fiel a la realidad, sea eso lo que sea.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 563

Veröffentlichungsjahr: 2023

Ähnliche

Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley.

Diríjase a CEDRO si necesita reproducir algún fragmento de esta obra.

www.conlicencia.com - Tels.: 91 702 19 70 / 93 272 04 47

Editado por HarperCollins Ibérica, S. A.

Avenida de Burgos, 8B - Planta 18

28036 Madrid

Meteoro y el Señor Conejo

© Iván Ferreiro y María Rodríguez, 2023

© 2023, para esta edición HarperCollins Ibérica, S.A.

Todos los derechos están reservados, incluidos los de reproducción total o parcial en cualquier formato o soporte.

Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos comerciales, hechos o situaciones son pura coincidencia.

Diseño de cubierta: María Pitironte

Ilustración de cubierta: Marcos Balfagón

ISBN: 9788491398691

Conversión a ebook: MT Color & Diseño, S.L.

Índice

Créditos

Dedicatoria

Capítulo 1

Capítulo 2

Capítulo 3

Capítulo 4

Capítulo 5

Capítulo 6

Capítulo 7

Capítulo 9

Capítulo 10

Capítulo 11

Capítulo 12

Capítulo 13

Capítulo 14

Agradecimientos

A Leiva

1

Los músicos nunca se conocen de una vez. Nos vamos encontrando por ahí al coincidir en los mismos sitios; nuestros recorridos son limitados, al fin y al cabo. Por ejemplo, yo conocí a Coque Malla la tercera vez que nos vimos, aunque para él fue la quinta; para Bunbury fue la segunda y para mí la sexta, etc. La primera vez que vi a Leiva todavía era el cincuenta por ciento de Pereza. Nos conocimos la cuarta vez que yo lo vi, la tercera para él. Yo estaba en un garito cualquiera después de un concierto, cuando Leiva se acercó con su paso elástico, y se sentó sin más. No es la primera vez que me sucede, empiezas con unos y acabas con otros; es difícil determinar la fecha exacta en la mayoría de los casos, pero ese día lo recuerdo igual que se quedan grabados en tu memoria sucesos modestos sin saber por qué, como cuando de niño pisé una oruga sin querer, o el olor acre de los fuegos artificiales de las fiestas de San Juan.

Reconozco que en aquella época la música de Leiva no me atraía demasiado, así que no mostré mucho interés. Pienso que los amigos son una cosa seria; por ello a medida que me hago mayor cuido mejor a los antiguos y me resisto a los que puedan surgir; la amistad requiere demasiada energía, y tengo muchas cosas que hacer. Pero cuando te dedicas a esto conoces gente constantemente, caras que aparecen delante de la tuya y se esfuman al momento siguiente sin que recuerdes sus rasgos; ojos, narices, bocas que se abren para preguntarte cosas y recitar tus canciones como si fuesen suyas y tú ya no tuvieses nada que ver con ellas. En ocasiones te aferras a alguien buscando calor, igual que el pastor se apretuja contra las ovejas durante el vendaval. Pocas veces encuentras algo más, algo que perdure más allá de una cama deshecha o una conversación en un bar de carretera bajo una sombrilla de helados Camy.

Incluso con desgana, aquel día yo hablé y hablé, cualquiera que me conozca lo sabe: no callo ni debajo del agua, como se suele decir. Me gustaría ser más circunspecto, un tipo serio, de esos que parece que reflexionan con cuidado sobre lo que los rodea y aguardan el momento preciso para soltar una frase sublime que te deja boquiabierto. Pero no, soy incapaz de ocultar mis opiniones, incluso las más triviales; si mi cabeza alberga frases sublimes, no le doy tiempo a madurarlas porque le sucede algo, no puede dejar de funcionar, y esa parte de mi cerebro que se ocupa del lenguaje debe de estar averiada, ya que nunca descansa. Con el tiempo lo he asumido (me parece lo más inteligente). El caso es que me lancé a hablar —no sé de qué; de todo, seguramente—, mientras Leiva escuchaba con atención como si lo que yo decía le pareciese importante, hasta que finalmente dijo que le gustaban mis canciones. No fue para mí una novedad porque la mayoría de las personas con las que hablo me lo dice en algún momento y es algo que ya ni percibo; quizá creen que es lo que deseo escuchar y me complacen, aunque nunca sabré si son sinceros porque admiradores y aduladores se confunden entre el gentío.

A Leiva le creí, y me sentí orgulloso de mí mismo por un instante. Yo sabía que mis canciones eran buenas, aunque solo fuera porque hablaban de mí con sinceridad, la parte más honesta de mí mismo. Me lancé de nuevo y divagué sobre ellas sin parar, de aquello que me inspiró para modelarlas poco a poco, mencionando títulos que siempre me costaba encontrar varias noches de insomnio. Él confesó que no se sabía mis títulos y prefería que le hablase directamente de las letras. La primera en la frente, merecida tal vez. No me amilané y recité versos al aire, palabras grabadas a fuego en mi memoria; pero tuve que repetirle algunos, iba demasiado rápido. La segunda en el pecho, una pizca cruel. Finalmente admitió que no había escuchado todavía mi último trabajo y entonces me callé. Uno de esos momentos en que te das cuenta de que el planeta gira, aunque tú ya no estés en él.

Admito que no fue un comienzo prometedor. Por qué te haces amigo de unos y no de otros es siempre un misterio; nunca se sabe dónde se esconde esa persona que un día saludas sin mucho afán con un gesto de la barbilla y poco después le suplicas que sea tu padrino de boda. Con su sombrero negro y un pendiente de gitana que le bailaba en la oreja, a menudo me pregunté por qué aquel tipo amable de hablar melodioso y lento, repleto de titubeos, nos había pasado a todos por encima como una apisonadora y caía bien a todo el mundo. Porque nadie podía negar que Leiva poseía algo indefinible y tierno que sus pertrechos de tipo duro eran incapaces de mitigar y que, en resumidas cuentas, le ayudaba a conseguir contratos con grandes corporaciones internacionales. El caso es que nos hicimos inseparables y sí, fue padrino en mi segunda boda.

Si en aquella época alguien me llega a decir que un día intentaría matarlo, no lo habría creído.

Hoy quiero contaros esa historia.

Siempre he guiado mi vida de acuerdo a dos preceptos, la ley de la sierra y la ley del ladrón. Los dientes de la sierra señalan que cuando estás en el fondo solo queda el ascenso; la ley del ladrón implica vivir a tope el presente sin preocuparte por el futuro. Intento compaginar ambas, aunque no siempre es fácil.

Mi segundo matrimonio, como tantas otras cosas, también fracasó y dejó un nuevo campo de batalla maloliente de cadáveres, humo y destrucción. Leiva y yo seguimos viéndonos de vez en cuando; coincidíamos en conciertos propios y ajenos. Él tocaba cumbre; yo me estancaba al borde de la pendiente mientras intentaba conservar un equilibrio cada vez más difícil. Después de cada encuentro, yo volvía a la rutina con un regusto agridulce en el paladar y el desánimo propio del regreso de unas vacaciones felices, intentando determinar en qué momento la música había dejado de ser divertida para convertirse en un trabajo destinado a pagar la factura de la luz y la pensión de vástagos comilones.

Todo cambió una mañana de agosto cuando casualmente, si es que las casualidades existen, Leiva y yo visitamos el punto exacto desde el que Ramón Sampedro se lanzó al mar quedándose tetrapléjico.

Si caminas al borde del pequeño barranco, encuentras, casi por sorpresa, una piedra plana y redonda que conmemora su triste historia. No sin un tenue escalofrío, coloqué ambos pies dentro del círculo y miré hacia el fondo, donde danzaba sin cesar una ola turquesa e invitadora. A pesar del viento frío, apetecía realmente zambullirse y dejarse mecer por el agua mirando al cielo.

—Si tropiezas no iré a salvarte —advirtió Leiva a mi espalda, a tres metros del saliente.

Con su abrigo negro ajustado, del que sobresalían dos piernas flacas rematadas por botas puntiagudas, me recordó a un personaje de Tim Burton. Como tantas veces, no pude evitar pensar que su aspecto físico estaba en las antípodas del mío. Mis holgadas camisas de algodón contrastaban con aquellos grandes cuellos de aire retro, tejidos sintéticos que se ceñían a un cuerpo estilizado, gafas oscuras que ocultaban adónde dirigía su mirada. Mi aspecto siempre fue anodino en comparación: me corto el pelo cuando me acuerdo de que está largo y mi armario contiene ropa sencilla que puedes encontrar en cualquier parte sin romperte mucho la cabeza, colores neutros y tejidos básicos. Tal vez sea el calzado el que se lleva mi parte más exótica, pero no sabría decir por qué. En una entrevista, meses después, Leiva dijo que mis abrigos le horrorizaban, y yo me reí con disimulo, aunque con ganas de quemarlos esa misma noche. Nada de todo aquello me importaba demasiado, pero confieso que me pregunté muchas veces en qué momento, entre concierto y concierto, se pondría a buscar por Madrid camisas setenteras que rozarían lo ridículo en cualquier otro que no fuese él.

—¿No quieres probar? —pregunté.

—Ni hablar, me da mal rollo.

Me apuntó con su teléfono y posé con sonrisa falsa.

—Si te caes yo sí te rescataría —añadí.

—Ambos sabemos que mientes. —Sonrió.

Observé cómo se alejaba trastabillando entre las rocas hacia el único edificio de aquella costa agreste, un bar, por supuesto, con la primera planta destinada a pensión barata.

Nos recostamos en sillas de plástico desgastadas por el salitre y disfrutamos del aire fresco con ambas manos en los bolsillos, mientras observábamos a un grupo de turistas que no parecían turistas, sin teléfonos dispuestos a fotografiar los rastros de la tragedia, ni retratos por turnos sobre la placa redonda, haciéndome sentir un tanto pueril.

Leiva estornudó, sacó del bolsillo un paquete de pañuelos de papel y se sonó la nariz sin apenas hacer ruido.

—Creo que voy a pillar una gripe en pleno verano.

Siempre quejándose de algo, Leiva parecía la persona menos sana del país. Tal vez por ello sus conocimientos en medicina, que provocaban extrañeza al haber elegido dedicarse a la música, eran inagotables.

—Lo que tú digas, Doc —me burlé.

—¿Sabes cuánta gente muere de gripe cada año? Más que en accidentes de tráfico.

—¿Y por qué no te vacunas?

—Si veo una jeringuilla me desmayo.

Me importaba un pimiento todo el asunto, la verdad. Bastantes agobios tenía en mi vida como para temer una semana en la cama por causas justificadas. De hecho, pasar una semana en la cama por causas justificadas sonaba muy apetecible.

—Pues gracias a ellas hemos acabado con la viruela, la rabia o la polio —dije.

—Qué ingenuo eres. —Carraspeó un poco—. ¿Tú respiras bien?

Me arrebujé en la silla y contemplé la línea del horizonte que sostenía un carguero a punto de caer a un abismo insondable. La cháchara recurrente de Leiva sobre avances y retrocesos médicos, que solía sacarme de quicio, actuaba en ese momento como una especie de nana, y me dejé llevar sin hacerle mucho caso, contemplando el mar. Su sonido rítmico me retrotraía a las noches estivales de la infancia, en que escuchaba aquella voz de caracola desde la cama, y suspiré con satisfacción; el panorama era tan placentero como un gramo entero de soma, capaz de curar diez sentimientos melancólicos sin efectos secundarios.

—Yo no podría dormir en un lugar como este —opinó Leiva mirando las ventanas sin molduras de la pensión—. Sin el sonido del tráfico me daría la impresión de haberme quedado sordo.

Madrid era en sí mismo un efecto secundario perjudicial para la salud, ruido, polvo, tubos de escape para aire venenoso. Si el océano era el soma, Madrid era una raya de coca. El mundo entero está allí en ese preciso momento antes del bajón que te aplasta. En solo una semana echaría de menos todo aquello, pero no en aquel instante, no todavía.

Por la puerta de aluminio del bar salió una mujer de mediana edad, mandil estampado y camisa remangada hasta los codos, el pelo sujeto en un moño jaspeado de canas. Puso en la mesa dos cervezas frías y un cuenco de gusanitos, el soma de cualquier niño.

Bebimos amargor con agrado.

—Podíamos comer aquí —sugerí—. Seguro que ella hace el pulpo mejor que Pepe Solla.

—Sí, pero dentro; si no, nos morimos. —Leiva se subió las solapas, tal vez preguntándose qué clase de clima era aquel en pleno agosto—. Ojalá sea el típico comedor de manteles blancos, vajilla blanca gastada y una flor de plástico como adorno.

Sonreímos. El encanto de lo costumbrista.

El grupo de turistas que no parecían turistas ocupó dos mesas a nuestro lado sin reconocernos. Ninguno de nosotros dijo nada, quizá jodidos en el fondo, quizá aliviados también. Aquel era el reino de Ramón Sampedro, poeta y mártir, merecedor de una película. Un menú plastificado en cada mesa, doblado sobre sí mismo y sujeto por un cenicero, recordaba en cursiva algunos de sus versos: Cuando yo caiga, como fruto maduro del árbol de la vida, dejadme allí mismo, donde yo caiga, para que me abrace el sol y el viento y la luna, que la vida me devore mordisco tras mordisco.

Sentí un estremecimiento que me recorrió la columna vertebral. Leiva se sonó los mocos, acumulando sobre la mesa clínex arrugados.

—Tal vez tengas alergia —lo mortifiqué.

Algo en el mar llamó mi atención. Una sombra oscura.

—La verdad es que me pica la nariz. —Miró alrededor como si pudiese identificar partículas malignas con un solo vistazo—. Tenemos que encontrar una farmacia.

—No te preocupes tanto. En el escenario te olvidarás.

Lo sabía porque yo también olvidaba todo sobre el escenario, el único lugar en el que me sentía seguro. Agucé la vista e intenté abarcar una franja mayor de agua. La sombra de dragón emergió con picos dentados sobre el lomo, un monstruo marino ancestral, siempre al acecho para devorarme mordisco tras mordisco. No moví un músculo, mirando expectante el lugar en el que supuse volvería a aparecer su cresta. Imaginé un ojo grande que me escrutaba incluso desde debajo del agua, babeando sal, deseando que cayese a lo hondo y oscuro para dejarme postrado en una cama durante décadas.

Leiva se revolvió inquieto en su silla, como un niño que se ha puesto los zapatos al revés.

—Me pasa algo en los dedos. Los tengo tan helados que ahora mismo se me caería al suelo la guitarra.

La sombra surgió de nuevo, disgregada en varias aletas puntiagudas.

—Mira allí. —Indiqué con la barbilla—. Hacia aquellas rocas.

—¿Qué pasa?

—Atento.

Leiva observó algas y espuma. De pronto aparecieron, cuatro o cinco.

—Tiburones —susurró aterrado.

Sonreí con tristeza. Siempre me gustaron los tiburones y muchas veces he pensado que yo mismo era como ellos, en movimiento constante; si me quedo dormido me muero. Pero su destino es que nadie los entienda, sobre todo por culpa de Steven Spielberg.

—Son delfines.

Aliviado, Leiva abrió la boca por la sorpresa, un madrileño atónito por ver animales salvajes en su entorno natural. Yo tampoco había visto muchos delfines en mi vida, aunque no lo dije. Cuando era pequeño, hubo uno que veraneó en Baiona, nadando entre los barcos. Se dejaba acariciar por los más valientes, pero a mí me daba miedo; era enorme, y no encontré ninguna razón que le impidiese morderme la pierna y arrastrarme al fondo. Todavía no la encuentro. Son tan depredadores como los tiburones; sin embargo, caen bien a todo el mundo.

A punto de avisarlos del acontecimiento, Leiva miró a la mesa de los falsos turistas, enfrascados en su conversación sin darse cuenta de nada. Le toqué la manga y me llevé un dedo a los labios para indicar silencio, nuestra pequeña venganza.

Comimos en el comedor repleto de ventanales bajo sendas fotografías de Rocío Jurado y María Dolores Pradera, que se miraban de soslayo la una a la otra mientras, a pesar de la estrecha vigilancia de Leiva, los delfines desaparecieron en el océano profundo.

Hacía justo un año de mi último trabajo, Confesiones de un artista de mierda, título tan revelador como irónico al incluir una recopilación de antiguos éxitos, precisamente porque los nuevos no estaban ni siquiera en el lejano horizonte. Trataba de iniciar cada día centrándome en lo cotidiano, respirar, comer, leer, dejarme llevar, en estado catatónico, hasta la mañana siguiente, sin poder comentar con nadie esa desazón que me devoraba por dentro porque a los demás mi vida siempre les parecía mejor que la suya, y porque yo también creía que era mejor.

Me sometí a la ley de la sierra sin quejarme, aferrándome a la idea de que el bache en el que me encontraba conservaba en sí mismo la esperanza de salir a la superficie en algún momento, mientras la incertidumbre me aplastaba y me impedía tomar iniciativas, y repasaba, una y otra vez, todo lo que había hecho mal, y recorría con nostalgia la carretera repleta de curvas por la que había llegado hasta donde me hallaba, los obstáculos que tuve que sortear, locales con suelos de serrín, dormir en un Ford Fiesta de tercera mano, escenarios con los andamios a la vista en plazas de pueblos remotos donde interrumpen las campanas; nebulosas de gente que pisé, rodeé o aparté a un lado, personas que no aportaban lo que yo necesitaba, que no comprendían mi visión y cargaban a mi espalda proyectos que no me interesaban. El examen de todo aquello que entonces me agobiaba poseía en aquel momento cierto encanto por el hecho de que existía una meta nítida. Pero ¿qué se hace una vez conquistado el ochomil? Imaginé a Edurne Pasabán en la cumbre del mundo, sola y mirando a lo lejos, porque todo está muy muy lejos antes de comenzar el descenso, mucho más peligroso, cuando la mayoría se muere y no hay recursos para recuperar su cuerpo, que se queda allí congelado como señal de tráfico para los próximos.

Mis hijos se acercaban a la adolescencia, esa etapa en que un padre deja de ser un dios todopoderoso y, a sus ojos, se convierte de repente en un tipejo que se equivoca en todo. Tenían razón, pero a nadie le gusta admitirlo. Mis hábitos malsanos no encajaban con lo que se espera de un progenitor responsable, pero nadie nos suele advertir de en qué consiste tener hijos ni del suplicio que supone: pocas satisfacciones e innumerables desvelos. Cuando te das cuenta, es demasiado tarde y tus esfuerzos, por pocos que sean, nunca son recompensados. Hasta el tío más duro se ablanda como mantequilla ante sus retoños mientras le meten el dedo en el ojo sin compasión. Y de pronto llega la pubertad y te ves presa de un naufragio en una balsa minúscula, con dos chavales enfadados que cuestionan todas tus decisiones y a los que no les da la gana de remar. Solo por ellos yo había dejado Madrid y acababa de mudarme a Gondomar, a una casa rodeada por un ejército de eucaliptos, tan altos como una muralla, que poblaban la mayoría de mis pesadillas. Me empeñé en transformar aquel reducto en un hogar tradicional, con horarios sensatos y cesto de la ropa sucia. Destiné el sótano a montar mi estudio, gasté todos mis ahorros en construir una pequeña piscina para no verme obligado a pisar la playa, y planté un roble, endeble y larguirucho, que, como en un otoño perpetuo, soltaba más hojas sobre el agua de las que dejaba pegadas a las ramas. Intentar pescarlas todas con el ganapán fue mi pasatiempo favorito muchas noches de insomnio.

Los días se desarrollaban en un circuito cerrado: discusión con el mayor, discusión con el pequeño, discusión por teléfono con su madre, discusión por teléfono con la mía. Por la mañana, mientras tomaba café asomado a la ventana de la cocina, veía a la oveja del vecino comerse mi césped y ambos nos mirábamos en silencio bobino. Agotado, cada atardecer me fumaba un porro lamentando que no hubiese nada nuevo bajo el sol.

Según antiguos proverbios, todas estas desgracias me habían convertido en un hombre.

Y ahí estaba yo, con los pies juntos, dispuesto a lanzarme de cabeza desde el acantilado de mis desdichas, cuando recibí el mensaje de Leiva que inició la aventura.

Debí de haber recordado que tiburones y delfines nunca se llevaron bien, pero solo podía leer una y otra vez, con una sonrisa bobalicona y el aire contenido en mis pulmones, aquellas cinco palabras: Te desafío a un duelo.

Yo tenía catorce años y una novia de colegio, de esas que se peinan con raya a un lado y se sujetan la melena con una horquilla. Me propuso ir al cine a ver La princesa prometida y acepté, no porque me apeteciese ver damiselas en apuros y caballeros que las rescatan del dragón para conseguir un casto beso en los labios, sino porque las filas de butacas oscuras eran perfectas para indagar bajo la blusa.

Se apagaron las luces y me olvidé de cualquier tesoro que escondiese su ropa, embrujado por aquella historia sencilla repleta de escenas entrañables y simpáticas, y sobre todo por Íñigo Montoya, honorable, valiente, con aspecto de pirata y un poco pícaro. Tenía todo lo que me gustaba; incluso era más guapo que el americano, por muy rubio y de ojos azules que fuese. Su espada bailaba con elegancia, ligera y peligrosa, hábil como ninguna otra, lo que hacía que te preguntases desconcertado por qué los campeonatos de esgrima eran tan aburridos.

Mi novia me dejó, tal vez decepcionada por la ausencia de tocamientos a los que pensaba resistirse con indignación, y regresé a casa pensando en afrentas intolerables que justificasen un desafío. Supongo que el honor era algo mucho más importante siglos atrás, cuando te jugabas la vida si te atrevías a bromear. Hoy tenemos la piel más dura y aguantamos de todo disimulando el gesto, pero qué encanto tenía aquello del duelo al amanecer y, sobre todo, la figura del enemigo eterno; alguien que al fin y al cabo debía de ser una especie de alter ego, tu cara b, por decirlo de alguna manera. La literatura y el cine nos han enseñado que el duelo a muerte suele convertirse en el principio de lealtades inmortales. Desde Robin Hood y Little John hasta Son Goku, que se peleó violentamente con aquellos que, en capítulos posteriores, se aliaron con él para siempre en la lucha contra un enemigo peor. ¿Era Leiva mi alter ego?

¿Pistola o espada?, escribí.

Yo guitarra, tú teclado.

Leiva y yo sellamos el pacto de esa manera tan tonta, tan cotidiana, por otro lado. Creo que todos hemos jugado de pequeños a cosas así, a desafiar a tu primo con dramatismo y, espalda contra espalda, dar diez pasos y disparar con el dedo índice cinco minutos antes de la merienda.

Señor Leiva, escribí, usted y yo solos. Puede elegir su arma y sus padrinos, pero le prometo que no saldrá indemne de este duelo. Ahí lo dejo.

Las amenazas preliminares viajaron a lomos de ciento cuarenta caracteres durante el resto del verano, y confieso que disfruté como un crío. Cada vez que recibía un mensaje, el corazón me daba un vuelco en el pecho y planeaba con cuidado mi respuesta, buscando sinónimos dieciochescos con secreta ilusión, construyendo frases con gramática propia del Medievo que encendían en mi interior unas brasas que creía apagadas.

Supongo que todos pensaban que solo éramos dos colegas que hacían un poco el tonto y nada más, pero sin duda éramos rivales. Competíamos por ser el mejor, por hacer más conciertos y entrevistas, por tener más titulares, más sexo y risas, más dinero. Aunque amigos, cuando dos artistas se sientan a una mesa, siempre hay un comensal invisible entre ellos, peludo y voraz, que dirige el pensamiento de ambos con sutileza. Algunos dicen que es verde, pero es negro como el carbón y, por mucho que intentara deshacerme de él, me acompañaba hasta en mis sueños. Si las cosas me iban bien, guardaba un extraño silencio; pero su susurro siempre volvía, justo en mi oreja izquierda, agazapado tras una noticia del periódico, un nuevo evento o un comentario que reflejase el éxito de los demás. Ahora se hacía fuerte mientras algo muy intenso se agitaba en mi interior, algo primitivo que provenía del mismo origen de la humanidad, cuando, alrededor de una hoguera y al son de viejos tambores, las pinturas de guerra surcaban ásperas mejillas con sed de sangre, y los corazones latían alocados antes de la batalla.

Batirme en duelo a muerte tal vez fuese mi salvación.

Aquel lúgubre verano que se llevó consigo a Ray Bradbury y Neil Armstrong, depositó al Curiosity sobre el rojizo suelo marciano y devastó Galicia con incendios llegó a su fin con descargas de lluvia enfurecida mientras yo preparaba mi maleta.

En pijama, con el sonido de la tele de fondo, expuse sobre la cama la ropa que consideraba necesaria y empecé a eliminar toda la que sobraba. Años haciendo lo mismo no han supuesto un aprendizaje útil para escoger las prendas correctas a la primera, no sé por qué.

La búsqueda de calzoncillos limpios siempre implicaba inconvenientes, y decidí que el sucio me lo pondría al día siguiente esperando no tener un accidente que me delatase. Lo estaba acercando a mi nariz con precauciones cuando la pantalla del televisor se llenó con un astronauta.

Mi generación es hija de Star Wars y Star Trek. Crecí soñando con espadas láser, con llegar a la Luna en una nave espacial o con luchar con extraterrestres con tentáculos en lugar de brazos; el espacio exterior siempre fue mi aspiración. Me senté en una esquina de la cama y subí el volumen con expresión maravillada al ver al astronauta salir de la cápsula.

Esa noche en mi dormitorio, Felix Baumgartner se lanzó al vacío desde un globo sonda, a casi cuarenta mil metros de altitud. Con su traje blanco acolchado abrió una portezuela redonda, sacó primero un pie y luego el otro, y se quedó allí quieto durante un minuto eterno mirando al vacío, asomado al borde de nuestro planeta.

Contuve la respiración imaginando la duda terrible durante aquellos segundos previos, cuando la certidumbre de que la caída se produzca en la dirección correcta de repente se difumina. Abajo el mundo bullía, millones de humanos nacían y morían en ese instante, ardían bosques o estallaban bombas en algún sitio sin que llegase hasta él sonido alguno. Estaba solo, y más allá todo era negro e inmenso. El gran cristal oscuro de la escafandra impedía ver su rostro, quizá aterrorizado ante el desafío. Tal vez intentando recordar la razón científica que le impediría salir despedido hacia el espacio, confiando en que arriba y abajo continuasen en el mismo sitio y las reglas no hubiesen cambiado. Era un salto de fe, y él lo dio, y al principio pareció que flotaba, cayendo despacio hacia algo gigantesco y redondo, pero enseguida empezó a dar vueltas sin control, la peor pesadilla de todo el equipo.

Pegado a la pantalla sentí el vértigo en la piel, y la bilis me ascendió por el esófago con sabor a premonición funesta, como si su destino y el mío fuesen a la par. A sus pies la humanidad al completo aguardaba expectante, dispuesta a engrandecerlo si todo salía bien o a honrar un bonito cadáver si algo, por minúsculo que fuese, salía mal. El mundo pendiente de aquella figura blanca que bailaba en la nada. Imaginé su angustia porque era mía; la sentí en el estómago durante aquellos minutos eternos, cuando la cercanía de la muerte se mezcla con la vergüenza del fracaso. Cómo recuperar la estabilidad cuando no hay puntos de referencia, cómo adoptar una postura cómoda para que el aire entre en los pulmones y la saliva no inunde tu nariz, cómo mantener tus fluidos dentro del cuerpo y no convertirte en un amasijo de mierda contra el suelo.

Por fin se estabilizó y se abrió el paracaídas, aplausos de hombres y mujeres con auriculares frente a hileras de ordenadores, alivio en mi cara mientras enjugaba los ojos húmedos con el calzoncillo sucio. Mejor jugársela con el estómago vacío, pensé; un alimento excepcional sigue siendo vómito repugnante si decide brotar de tu interior.

Dos semanas después yo tenía un pequeño bolo en el Galileo y le propuse a Leiva tocar juntos.

Las entradas se agotaron en veinticuatro horas. Las mismas que tardé en tener un ataque de pánico.

Soy un animal nocturno; me acuesto muy tarde y me levanto por la tarde, cuando la claridad ya no puede hacerme daño. Pero la víspera del encuentro estaba tan nervioso que no pude dormir y decidí recorrer andando las diez o doce manzanas que me separaban del Galileo.

Las horas posteriores a los conciertos suelen deformarse en mi memoria porque no contienen nada imprevisto. Cualquier película mala sobre músicos te cuenta la verdad —ya sabéis de lo que hablo—; por eso me confunden las horas previas, cuando comparto las calles con mascotas, autobuses escolares, ofertas de supermercados, carteros en Vespa…; todo lo que florece bajo la luz solar.

Caminé por la acera como con resaca, deslumbrado por el colorido, presa de un despiste turístico. No reconocía nada y avancé a tientas, atisbando por las bocacalles, hasta llegar a mi destino. Contemplé perplejo esa calle que había visitado tantas veces de madrugada y descubrí que tenía árboles. Enfrente de un establecimiento de frutos secos con toldos de rayas, al lado de una polvorienta tienda de radiadores, resulta que estaba el Galileo a las seis de la tarde.

Las columnas de fuste fluorescente que custodiaban su entrada ahora eran grises, y la fachada, que de noche brillaba con neón, de día no la comprendí. Empujé la puerta y entré con timidez, pasando bajo el reloj parado con estrellas en lugar de números, que indicaba la hora de levantarse para los animales de granja. En la sala principal, con cien sillas Thonet patas arriba y mesas de mármol con olor a detergente, no había rastro de magia. El hechizo se rompía cada amanecer como en un cuento de hadas, desvelando sus grietas y rincones ocultos. Ser testigo de las bambalinas que sostienen el espectáculo me hizo daño.

De pronto unas manos me taparon los ojos.

—Abracadabra —susurró una voz a mi espalda.

Las manos se retiraron y me encontré un local atestado de gente charlando animada, el escenario preparado para la actuación, los neones encendidos, focos de colores barriendo las mesas.

—Calcular el momento de la entrada es una virtud que todo artista debe aprender.

Me di la vuelta y abracé a Ángel Viejo con cariño y agradecimiento.

No es fácil explicar a un ser así, un hechicero de sonrisa perpetua y bonachona de estilo Gandalf el Gris, alguien por encima del bien y del mal y que conoce todos los secretos.

—Perdona por llegar tan temprano —me disculpé.

—Los músicos son criaturas sorprendentes —dijo al aire—: puedes aprender todas sus costumbres en un mes y después de cien años aún te sorprendes.

Tras décadas apostando por el talento de jóvenes desconocidos, Ángel Viejo era más sabio por viejo que por ángel. Capaz de poner en marcha una magnífica actuación con apenas un puñado de confeti y una lluvia de lentejuelas, el perfecto director de pista medio oculto tras un pliegue del telón mientras vigila que no te caigas del alambre.

—¿Qué te preocupa? —me preguntó.

—Todo.

—Las explicaciones que necesitan los jóvenes son largas y fatigosas —dijo alzando una ceja—. Lo único que puedo decir es que, en caso de duda, sigas siempre tu olfato.

—¿Mi instinto?

—Ajá.

—Quizá debería esperar arriba.

—Sensata decisión.

Subimos las estrechas escaleras y abrí la puerta del camerino, un cubículo estrecho tatuado de suelo a techo con pintadas de pequeño formato, firmas de autor, cientos de rastros de carmín con forma de labios, muñecos de factura adolescente de cuyas bocas brotaban simplezas, tacos, tópicos y groserías entre exclamaciones entusiastas. Un espejo de contorno perimetrado con diez portalámparas se apoyaba sobre el tablero que hacía de mesa, lo que remataba el pintoresco estilismo de cualquier garito que se precie. La perfecta hilera de botellines azules de Solán de Cabras era el único detalle contradictorio del conjunto, delatando la profesionalidad de los usuarios a pesar de estar urgentemente necesitados de un curso de dibujo básico. Eso era todo.

—¿Seguro que quieres esperar aquí solo? —Desplazó una mirada amorosa hacia todas las esquinas del cuchitril como si fuese a implosionar en cualquier momento y quisiera conservar aquella tierna imagen en su memoria.

Asentí. Él dudó un instante, y me dio la impresión de que iba a darme esos sucios lápices de colores, afilados hasta el fin, que los adultos conservan durante décadas para entretener a un niño mientras los mayores debaten asuntos serios.

—Bien —dijo cerrando la puerta—. Entonces el tablero está listo. Las piezas se mueven.

Me dejó intrigado, pero mucho más tranquilo. Colgué mi viejo abrigo del perchero y dejé que el silencio y la quietud me invadieran. Solo, sentado en la silla de plástico, inspiré profundamente el mismo aire que respiraron todas aquellas caricaturas, Antonio Vega, Javier Krahe, Faemino y Cansado, Juan Tamariz, Los Secretos; ese aire pastoso incapaz de ventilarse que permanecía flotando a mi alrededor susurrando cosas, ocultas alianzas y traiciones, triunfos y desánimos, amores rápidos, canciones olvidadas.

Yo formaba parte de todo eso.

Me despertó Leiva.

—Hola, chulo, siento el retraso, pero me liaron.

Me había quedado dormido sobre la mesa con la cabeza entre los brazos y me incorporé desorientado, los hombros doloridos por la postura, la cabeza embotada. Fuera se escuchaba cierto jolgorio extraño y tuve la sensación de hallarme en el Overlook, en una fiesta de muertos y serpentinas.

—¿Qué hora es? —farfullé frotándome los ojos.

—¡Es la hora!

Me vi arrastrado a trompicones escaleras abajo.

—Pero si no hemos ensayado…

—¡El ensayo es para cobardes, chulo! —chilló Leiva excitado—. ¿De qué tienes miedo?

Pasó su brazo delgado sobre mis hombros y salimos al escenario, donde ya aguardaban mi teclado y el pañuelo de Leiva atado al micro.

Cientos de bocas abiertas aullaron a la vez, alimento crudo de artistas, y por fin resucité.

Fue un concierto pequeño, una especie de juego entre los dos, en el que intercambiamos canciones como quien comercia con cromos en el recreo. Cuando lo recuerdo me doy cuenta de que aquel primer encuentro fue único. Quizá la improvisación, o la falta de expectativas, le confirió un aura distinta de tranquilidad o disfrute. Lo pasamos bien. Tan cómodos como probando acordes en mi casa a las cinco de la mañana, nos deslizamos suavemente entre las canciones y compartimos letras como si resbaláramos por una pradera de hierba fresca y reconfortante hasta llegar al final. Cuando Amaro apareció de repente a mi lado, lo abracé en público como si hiciese siglos que no nos veíamos, y sentí la fraternidad como algo físico que unía mis órganos y tendones no solo con él, sino también con Leiva, apurando los últimos minutos entre la euforia de un hervidero de cabezas que cantaron Turnedo con nosotros, el momento de decirnos adiós.

Después abrazos, felicitaciones, palmadas en la espalda de desconocidos histéricos en los que habíamos conectado pelados cables cerebrales que chisporroteaban como bengalas a mi alrededor. Luego beber, fumar, reír, tocar, asentir, saludar, gritar, todo a la vez mientras la pista se iba despejando de público poco a poco.

El reloj parado marcaba la hora en que, según Sabina, la vida olía a serrín y sueldo de camarero, cuando tocó abandonar el local y seguir la fiesta en otro, a dos manzanas de allí. Subí corriendo las escaleras para recuperar un abrigo imprescindible si no quería pillar un catarro en la noche madrileña. La excitación y el alcohol me hicieron entrar en tromba en el camerino, y golpear la puerta con tanto ímpetu que rebotó contra la pared y se cerró después con un golpe seco que me provocó un ataque de risa floja.

Pero, por mucho que lo intenté, no pude volver a abrirla.

La música, que amortiguada por una eficaz insonorización de paredes y techos alcanzaba las plantas de los pies con un suave retumbe, de pronto se desvaneció dejando un pitido en mis oídos.

Primero golpeé la puerta con los nudillos, luego con los puños, presa del desconcierto y la indignación, y finalmente vino un aporreo desorganizado producto del pánico. Jadeando, apoyé la oreja en la puerta para intentar escuchar algún signo de vida que no pude captar, y aullé, igual que un loco encerrado en una celda acolchada, llamando a Leiva, a Amaro, a Ángel Viejo. Pero nadie acudió en mi auxilio.

Lloroso y afónico, incrédulo sobre todo, intenté tranquilizarme. Pese a la humillación, todavía podía aportar una divertida anécdota cuando acudiesen al rescate, risotadas y palmadas en la espalda, rubores camuflados por la oscuridad que al día siguiente serían agua pasada. Cogí el teléfono con ansiedad, pero el indicador de cobertura, sin siquiera una mísera rayita, se burló de mi mala suerte y maldije entre dientes. Me consolé pensando que tal vez nadie contestase a mis llamadas. No eran horas de verificar citas o acordar reuniones, sino de abandonar los dispositivos electrónicos en bolsillos y dedicarse a contactos personales.

Imaginé a ese grupo variopinto formado por los músicos, amigos, amigas, algún camarero enrollado y los acoplados de última hora, desconocidos y pesados, que suele juntarse tras los conciertos para tomar copas hasta que amanece, callejeando alegremente, desaparecida la tensión, pero todavía excitados por la hazaña de haber resuelto con éxito la actuación. Ese grupo en el que, si por un segundo echas a alguien en falta, enseguida lo olvidas pensando que se habrá liado por ahí o lo estará pasando bien en otro lugar. Quizá yo mismo lo hice en alguna ocasión, o en muchas, quién sabe, porque nunca recuerdas a quién has dejado atrás en una de esas noches.

Ahora era yo el que me había quedado atrás y, cada vez más enfadado, bebí un botellín de agua, y luego otro, que lancé con rabia contra la pared. Sentía que me habían robado algo, ese momento mágico de desmelene posconcierto, cuando podía saborear un atisbo de felicidad durante el resto de la noche porque al día siguiente solo podría lamentar que todo hubiese terminado.

Caminé por mi celda cada vez más aprisa midiendo el espacio, cuatro pasos hacia la puerta cerrada, cuatro pasos hacia la pared contraria. Cuatro por cuatro dieciséis. Cuatro por siete veintiocho. Empecé a sudar. Cuatro por diez cuarenta. Cuarenta y dos años tenía yo desde agosto. Cuando mi padre cumplió cuarenta, la broma entre mis tíos era regalar un bastón.

—¡¿Dónde cojones está mi bastón?! —pregunté al aire deseando que estuviese en mi poder para liarme a bastonazos con la puerta.

No sé cuánto tiempo transcurrió, minutos u horas, mientras caminaba en trance por mi jaula de animal de circo entre función y función, y hablaba solo en voz alta hasta que, derrotado, me derrumbé en la silla de plástico sin saber qué hacer. Las caricaturas me contemplaron desde las paredes en penumbra y me invadió la tristeza. Desde el espejo me devolvió la mirada un tipo canoso y greñudo con barba descuidada, ojeras y mejillas hundidas, que recordaba a mi padre de manera inquietante. Me acerqué a mi reflejo hasta distinguir con detalle las arrugas que rodeaban sus ojos. Había en mí algo estropeado, torcido, que disimulaba ante los demás cada día y me observaba en aquel preciso instante. No parecía un buen compañero de prisión, pero al menos él no me había dejado atrás.

Juntando las palmas de las manos una sobre otra a cada lado del cristal, recitamos el santo y seña de mi cofradía, habitual desde que se estrenó Cosas que hacer en Denver cuando estás muerto.

—Copas de yate —dijimos a la vez.

De pronto, las bombillas se apagaron y se hizo la oscuridad más absoluta.

Aparté la mano como si hubiese recibido una descarga.

—¿Hola?

Nada.

El acúfeno se instaló en mi cabeza, cada vez más fuerte, y empecé a chillar sin control, asustado de mis propios gritos.

Había alguien tras la puerta, intentando abrirla desde fuera. Me incorporé esperanzado entre la negrura, un poco mareado también, y me alejé todo lo que pude mientras empujaban para desatrancarla. Un golpe seco. Imaginé a un bombero fornido, equipado con mono y casco, quizá un hacha o un ariete moderno, que acudía a mi rescate mientras todo estaba en llamas. Otro golpe. La puerta se abrió con estrépito.

Una silueta a contraluz guardaba silencio, tal vez sorprendida de encontrarme allí. No era un bombero. En la mano llevaba una linterna que enfocó a mis ojos, deslumbrándome.

—¿Quién eres? —susurré.

Volvió el haz de luz hacia sí mismo desde abajo, como cuando juegas a los monstruos, y mostró una cara monstruosa y azulada que me paralizó de terror.

—Soy yo.

Me relajé un poquito, nadie decía «soy yo» si no esperaba ser reconocido. Además, aquella voz me resultó familiar.

—¿Wyoming? —Me di cuenta de que estaba tan afónico que apenas me salió un hilillo de voz.

Soltó su risita típica.

—Gran Wyoming, Iván, no lo olvides.

No me moví, igual que si ese «yo» al que le abres en mitad de la noche resultara finalmente ser un fantasma. ¿Qué narices hacía Wyoming en el Galileo con una linterna?

—¿Eres… real?

Creo que fue la primera vez en mi vida que tartamudeé. Tartamudo y afónico, menudo desastre.

Él guardó silencio unos segundos y desapareció por el pasillo.

No parecía amenazador, aunque fuese un fantasma. Tal vez había muerto esa misma noche y todavía vagaba desconcertado por lugares que había frecuentado en vida. O quizá el muerto era yo, y sentí un escalofrío que recorrió toda mi espina dorsal. Dejadme allí mismo, donde yo caiga… Caminé vacilante hacia la luz, venciendo mi extraña resistencia a salir de la celda como un gato que en el veterinario no abandona la seguridad del transportín, a pesar de que en casa lo odia.

Seguí a Wyoming por las escaleras hasta el solitario escenario. Entre la penumbra distinguí taburetes desordenados, cables y polvo, que delataban que todavía no había llegado el personal de limpieza a ponerlo todo patas arriba con desinfectante.

—¿Qué hora es? —preguntó mi voz cascada.

—Aquí siempre son las seis.

Avanzamos por el pasillo de los cuartos de baño, abrió una puerta camuflada en la pared y descendí por un estrecho pasadizo rumbo a un mundo tenebroso, acorde con catacumbas y esqueletos emparedados.

—¿Dónde estamos? —musité aturdido.

No respondió. Abrió una pesada puerta chirriante y lo seguí a un cuarto oscuro que olía a humedad. Me detuve con cautela, ¿estaría soñando, todavía sentado en el camerino?

Escuché el clic de un interruptor, y la estancia se iluminó.

Parecía un refugio nuclear. Sofá raído, un camastro estrecho en un rincón, estanterías con bidones de agua, latas de legumbres, rollos de papel higiénico, pilas, una toalla colgada de una alcayata en la pared. Un cajón de cerveza hacía de mesilla de noche, y sobre ella, un cepillo de dientes y varios libros con esas pegatinas con códigos típicas de las bibliotecas públicas.

—Bienvenido a mi hogar —dijo con una sonrisa.

Ahora sí que parecía amenazador y busqué una vía de escape por si decidía atacarme con un tenedor, o algo así. Me senté con cautela en el sofá, que se quejó con chirridos de muelles viejos, y observé en silencio, intimidado como un niño perdido.

—Tengo ocho pisos en el centro. —Con una cerilla encendió un hornillo que no pasaría ninguna medida de seguridad y colocó encima una cochambrosa cafetera italiana—. Me ofrecieron mucha pasta y también alquilé mi casa.

—¿Vives aquí? —grazné.

—He vuelto a mis orígenes. Aquí empecé, tocando ahí arriba a cambio de un techo. Aún lo hago de vez en cuando.

El café burbujeó en la cafetera y la apartó del fuego. Lo sirvió en dos vasos de Nocilla con dibujitos de Bob Esponja y me dio uno, sin azúcar ni leche. Disimulé las ganas de largarme de allí corriendo y bebí un trago. Estaba amargo y me abrasó la garganta.

—Mi lema es necesitar pocas cosas, y esas cosas necesitarlas poco. ¿Lo conoces? —dijo—. Ahora soy mucho más feliz.

—¿Y qué haces con el dinero que ganas? —La garganta me dolió horrores y me llevé la mano al cuello.

—Nada, lo dejo en una cuenta corriente sin moverlo. Es mi rechazo al sistema, y no veas cómo sufren los banqueros. Me encanta que me propongan negocios, los escucho con atención y luego digo no. Es divertidísimo.

Asentí, convencido ya de estar soñando.

—Abre la boca —dijo de pronto.

La cerré con fuerza, aterrado.

—Estudié Medicina, ya sabes; déjame echar un vistazo. —Cogió el cepillo de dientes, limpió el mango con la camisa y me apuntó con él, aguardando.

—No creo…

Con celeridad felina me introdujo el cepillo en la boca y tiró de mi mandíbula hacia abajo para abrirla.

—Di a.

Intenté gritar, pero solo le eché el aliento.

—Umm —asintió mientras me examinaba—. Si te ves capaz, puedes beber zumo de limón con miel. A mí me resulta asqueroso. Aunque lo mejor es silencio absoluto durante tres o cuatro días, que también es asqueroso, pero funciona. En una de mis últimas afonías escribí un libro de cuatrocientas páginas. Puedes probar.

—Debo irme —musité, y me levanté.

—Ven a visitarme cuando quieras —respondió—. Por cierto, tienes picado el segundo premolar derecho.

2

Indiferente, el cometa se desplaza durante siglos por la oscuridad del universo, invisible en la negritud del espacio, hasta que se acerca al Sol y empieza a morir. Desde aquí abajo vemos brillar su cola de residuos, un bonito enfermo que pronostica desastres naturales, caída de monarcas, nacimiento de engendros, sonido de trompetas. Cuántas vueltas debe dar antes de desintegrarse con un fogonazo final es un misterio. Después el olvido, más bien temprano que tarde según el reloj cósmico.

Mi órbita me alejaba de Madrid y me llevaba de nuevo a casa. Hice la maleta de cualquier manera y me dirigí al coche, aparcado en la calle. En la acera, un senegalés vendía discos pirateados sobre una manta y me detuve a observar los títulos. Entre Bustamante y Alejandro Sanz estaba el último de Leiva.

—¿No tienes nada de Iván Ferreiro? —pregunté con voz cascada.

—¿Juan qué?

No contesté y arrastré la maleta hasta el coche. El cristal trasero me acusó con un «guarro» merecido que borré con la manga y abandoné la ciudad sin ganas, sentenciado a conducir seis horas sin haber dormido y a cumplir mi condena en Gondomar contemplando la muralla de eucaliptos, comprobando cuántas hojas había perdido el roble, dialogando sin palabras con la oveja del vecino y discutiendo en directo con mis hijos un fin de semana de cada dos.

Conocía la carretera con esa intimidad que permite actuar como un autómata, mientras surcaba las inmensas praderas de mi mente, salpicadas de arbolitos solitarios, cultivos amarillos encajados entre sistemas de riego portátiles, hileras interminables de Mazinger Z eléctricos en los que se posaba de vez en cuando un ave rapaz al acecho. Ruinas de castillos y torreones destartalados sobre colinas esporádicas, triste testimonio de antiguos campos de batalla, señalizaban la primera parte del recorrido.

Al pasar Benavente se dice que llegas a Galicia, montañas y verde, túneles y curvas, y el viajero experimenta cierto alivio, a pesar de que aún queda la mitad del camino y la cuenta atrás se hace eterna. Nunca he sentido mayor sensación de soledad que cuando realizo en coche este trayecto. Yo estaba en el Benavente de mi vida, y mirar hacia adelante semejaba una pronunciada pendiente por la que me deslizaba sin poder evitarlo. Tenía la sensación de que lo importante ya estaba hecho y no tenía nada nuevo que aportar, canciones que hablaban siempre de lo mismo, amor y desamor, encuentros y desencuentros, nada interesante en realidad.

La vida real sucedía en otra parte. En la radio se hablaba de las próximas elecciones estadounidenses y por qué siempre eran en martes. La América moderna tenía un presidente negro y pacifista amenazado por un pintoresco pato Donald, que solo hacía reír al mundo con sus ocurrencias, mientras en la vieja España se ahogaban seis millones de parados y los desahuciados se tiraban por los balcones. La vida solo era un gran monstruo que masticaba huesos.

Casi tres horas después pasé de largo la ría de Vigo con el puente de Rande, su islita con mansión, grúas de astilleros, bateas desperdigadas y las Cíes al fondo como imponentes protectoras de ciclones. El descenso desde la autopista permitía una visión general del Val Miñor que abrumaba. Desde lo alto se podían ver cientos de casitas salpicadas por las faldas de las montañas que llegaban hasta el mar, con las islas Estelas y la puesta de sol, mi finis terrae personal. Más allá solo estaba el océano, con sus delfines y tiburones, hasta llegar a América, con sus Obamas y patos.

Me atrincheré en Gondomar, donde tomaba miel con limón, evitaba los espejos y aguardaba la llamada de Leiva con una excusa preparada para mi desaparición: una noche loca de sexo con una desconocida; menuda avería la de anoche y tal. Era muy tópico y, por ello, verosímil. En los días siguientes aumenté el frenesí sexual inventado. Una amiga de la infancia, aquella antigua novia con horquilla en el pelo, por ejemplo, un tórrido reencuentro aplazado durante veinticinco años. Incluso la busqué en las redes, donde encontré múltiples fotografías de su felicidad vital cuando se olvidó de mí. Me sonrió desde una hamaca, un cóctel con sombrillita en la mano y pamela de rafia, frases tántricas sobre amistad y superar desencantos entre foto y foto. Una mujer afortunada. En un arrebato de autocompasión, revisé los perfiles de mis ex. Todas radiantes y dichosas hasta la náusea, nuevas parejas, nuevos proyectos, nuevas mascotas, viajes apetecibles a lugares de belleza opresiva.

Iván, ¿qué estás pensando?, me preguntó mi Facebook.

A ti qué te importa, mamón empalagoso.

Igual que la de Darth Vader, mi respiración dentro del casco se escuchaba muy intensa, inspiración, exhalación. Mi mano enguantada se extendió despacio, inspiración, exhalación. Abrí la portezuela redonda, inspiración, exhalación, y contemplé el mundo. El panorama me cortó el aliento y mis ojos se humedecieron ante la maravilla. Una lágrima se deslizó por la mejilla mientras yo sonreía, inspiración, exhalación. Acerqué la mano para limpiarla, pero tropezó con el casco. No poder tocarme la cara me angustió hasta lo indecible, inspiración fuerte, exhalación rápida. Pestañeé con inquietud y me sorbí la nariz. Todo me cosquilleaba e hice muecas con la boca para intentar aliviar el picor. Creí que había una hormiga dentro del casco, jadeo rápido y miedo enorme a empañar el cristal. La hormiga me correteó por la cara buscando un orificio. Moví la cabeza de un lado a otro al borde de la histeria. La hormiga se metió en mi nariz y avanzó hacia el cerebro. Soplé con fuerza por las fosas nasales y todo se inundó de mocos.

Desperté aliviado y me rasqué los brazos intentando eliminar la sensación de bichos que recorrían mi cuerpo. Mala señal, decidí mientras recogía vasos sucios, platos sucios, ropa sucia, sábanas sucias. Abrí todas las ventanas de par en par para dejar que el frío viento se introdujese en la casa como un torbellino revisando todas sus esquinas y rincones, levantó pelusas de polvo, y revolvió mis partituras, facturas pendientes de pago, tickets de aparcamiento, livianos papeles de liar que alzaron el vuelo jugando a alcanzar el techo. Entre los cojines del sofá encontré monedas, filtros de tabaco, un bolígrafo sin tapa y dos mecheros, y un sostén que debía de llevar ahí desde la época en que yo confesaba mis mierdas. Perseguí por la alfombra un trozo de papel arrugado con acordes y versos que apunté alguna vez y había olvidado. Si pudiera volver otra vez hacia atrás, repetiría mil veces todo lo que hemos pasado, leí. Supuse que fue un día gris cuando escribí aquello, uno de tantos, y sentí tal tristeza que tuve que hacer esfuerzos para no llorar.

Cerré las ventanas tiritando y me di una ducha caliente. Limpié el vaho del espejo con la toalla y me asomé con precaución, preparado para apartarme de un salto, pero era yo, el pelo mojado pegado a la piel y barba de anciano, intentando recordar cuándo me había hecho una paja por última vez.

De pronto sonó ese chisme enchufado a la pared que viene de serie con la wifi y solo se usa para colgar a tu suegra o a los que se empeñan en que cambies de compañía telefónica.

—Hola, Iván. —Era IA, y tragué saliva.

IA era mi mánager, mi mentor, un amigo, un padre. Podría decir más cosas de él y siempre me quedaría corto. IA era de esos seres superiores que sabes que existen porque algún día alguien te habló de ellos, pero nunca esperas conocer a ninguno. Lo sabe todo, es el puto amo, el jefe de todo esto, el hombre con un plan, el que mueve los hilos, y demás eufemismos que se os ocurran. Es amigo de Bono, de Bruce y de los Rolling, aunque no escucha música y a nadie parece importarle: la entiende desde otro sitio que yo no sabría explicar. Cuando tienes la suerte de que alguien como él pose su mirada sobre alguien como tú, cualquier cosa que haces en la vida es exclusivamente para que no descubra que eres un fraude. Con eso lo digo todo.

—Hola —farfullé.

—¿Cómo va el nuevo disco?

Estrujé el teléfono sin darme cuenta. Hacer un disco puede ser agotador, componer doce o quince canciones que encajen unas con otras, pulir las letras, los acordes, los arreglos. Que suene diferente del anterior, pero parecido al anterior para que nadie se lleve un susto, y, sobre todo, que sea mejor que el anterior; no solo gustar a tus fieles, sino fabricar fieles nuevos, llenar más estadios, colaborar con artistas más importantes que se rompen la cabeza igual que tú con cada nuevo disco. Cada nuevo disco es un reto más difícil precisamente cuando tienes menos energía, menos frescura, menos ilusión, menos cosas que contar. En estos casos la palabra «disco» puede llegar a convertirse en una pesadilla con bichos.

—Bien, bien… —mentí—. Trabajando.

Silencio al otro lado de la línea. Atrás quedaron los tiempos en que, entusiasmado, llamaba a IA a las cuatro de la mañana para que escuchase algo por teléfono sin importarme despertarlo y desvelarlo con mi entusiasmo para divagar sobre una idea magnífica, la canción del siglo, lo mejor que había hecho hasta el momento.

—¿Qué tal duermes?

Mierda. Nuestra comunicación había ido decayendo con el tiempo. Empecé a dejar que sonase el teléfono sin responder, vibrando sobre la mesa o dentro de mi bolsillo, para obligarlo a escribir un mensaje con el motivo de su llamada y que no me cogiese con la guardia baja, poder planear una disculpa y prevenir el desastre del fin de nuestra relación profesional porque yo estaba acabado. Si supiese entonces lo que sé hoy, habría actuado de otro modo y no repetiría nada.

—Ahora tengo tiempo para concentrarme —me escabullí.

Pausa silenciosa que grita. IA siempre fue un maestro en echarte una bronca sin palabras. He visto a altos ejecutivos tartamudear como colegiales frente a su plácida sonrisa.

—Hay un asunto que os podría interesar —dijo finalmente.

Un cosquilleo de excitación me recorrió la espalda.

—¿A quiénes?

—¿Has recibido el paquete?

—¿Qué paquete?

Salí al jardín y subí corriendo la empinada cuesta hasta la entrada, con solo una toalla atada a la cintura. Los eucaliptos me observaron con reproche, y el cartero, que llegaba en ese momento, también. Volví a casa con el paquete bajo el brazo y lo abrí con ansiedad. Era una tablet.

Aunque hacer un nuevo disco es una parte fundamental del proceso, los músicos ya no vivimos de las ventas. La crisis comenzó en el momento en que podías hacerte con un cedé en el Carrefour de paso que comprabas una lechuga. Esto acabó con las tiendas de discos; en cambio benefició a las fábricas de mantas en una época en que ser mileurista era algo muy malo. Después vino el ascenso del videoclip, que enriqueció sobre todo a los Gangnam Style de las cloacas, y finalmente las descargas gratuitas que todos realizáis aunque nadie lo confiesa en público.

Entre el fin del glamour y el comienzo de aquella guerra despiadada, nadie se acordaba de los músicos, misteriosos individuos que vivíamos del aire y contemplábamos la escena aturdidos. El nuevo chic se instauró en la asistencia a los conciertos y de eso sobrevivimos hasta hoy, en que ser mileurista es un privilegio. Afortunadamente, muy de vez en cuando nos mezclábamos con los grandes para promocionar cosas que no nos interesaban por la única razón de que solían pagar muy bien. Y el dinero sigue siendo el amo del mundo, digan lo que digan.

Decidí olvidar el abandono en el Galileo. Me convencí de que no era algo importante, gajes del oficio y demás frases hechas que uno se dice a sí mismo para salvaguardar la autoestima. Puse Take on me de Anni B. Sweet para intentar contagiarme de la alegría despreocupada de su ritmo antes de escribir en Twitter.

Señor Leiva, déjese de cobardías, usted y yo tenemos un asunto pendiente todavía, caballero.

Los numeritos se volvieron locos. Nuestros admiradores seguían al pie del cañón (¿cuándo trabajaba esa gente?).

No lo he olvidado, señor Ferreiro, respondió Leiva al instante. Tengo las armas engrasadas y listas para el combate. Su insulto no quedará impune.

De pronto tuve muchísimas ganas de dar saltos por el salón. Qué divertido era aquello, todo el mundo volvía a preguntar con expectación mientras la sangre fluía por mis venas. Enchufé la tablet, la encendí y la pantalla se iluminó de azul con cuadraditos inquietantes. Pulsé y toqué aquí y allá durante quince largos minutos preguntándome cómo narices íbamos a componer algo con ese trasto. Acudí a internet y encontré un artículo que se titulaba Windows para ineptos en 39 pasos. ¿Treinta y nueve pasos? Llamé a Leiva, tan inepto con la informática que no haría un chat ni con Keith Richards. Tal vez por eso se había producido un milagro.

—¿Cómo vas?

—Me tiembla un ojo —dijo—. Estoy acojonado.

—Me refiero a si entiendes el sistema.

—¿El sistema óptico?

—No, el informático.

—¿Lo de las ondas radiactivas y el cactus?

Así no íbamos a ningún sitio, pensé.

—Así no vamos a ningún sitio —dije.

Pero ¿qué más daba? Aquello de la tablet era una chorrada igual que pensar que los actores utilizaban las colonias que anunciaban, o que Arguiñano se creía que el caldo envasado en tetrabrik era casero casero.

—Lo mejor es que vengas a mi casa y hagamos la canción como siempre —propuso Leiva—. Será nuestro secreto —añadió.

Sonaba sensato, pero…

—Tengo a los niños; tendrás que venir tú.

Leiva hizo una pausa casi imperceptible.

—Vale.

Puse de nuevo a Anni, y esta vez lo disfruté.

El duelo continuaba.

Existe una discriminación hacia los que vivimos lejos de la capital, y quien diga lo contrario miente. Se da por hecho que eres tú el que tienes la obligación de desplazarte y, si por alguna razón muy muy justificada no puedes hacerlo, entonces el otro tarda esos segundos en acceder al terrible sacrificio de planear un viaje indeseado, que siempre prefiere tomarse como unas vacaciones para que le parezca aceptable abandonar el lugar donde sucede lo importante.