Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Books on Demand

- Kategorie: Krimi

- Sprache: Französisch

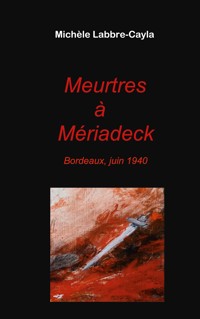

Paris, 6 février 1934. Une émeute met en péril la République. Des dizaines de milliers de manifestants s'affrontent dans la capitale. Dans une pagaille indescriptible, un meurtre est commis de sang froid. Juin 1940. L'armée allemande entre dans Paris déclarée ville ouverte. Louise, Mathilde et Marie fuient vers Bordeaux dans l'effrayant contexte d'un exode massif et épouvanté pour retrouver l'enfant de Marie, enlevé par son amant. Mais rien ne se déroule comme prévu. Au moment où la République agonise, elles vont se trouver mêlées à une série de crimes que le commissaire Perthus et l'inspecteur Cazalis sont chargés d'élucider. Y a-t-il un lien avec le meurtre de 34 ? Et quel rôle joue l'ancien amoureux de Louise ? Trouveront-ils le ou les auteurs des crimes avant l'arrivée des troupes allemandes ?

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 527

Veröffentlichungsjahr: 2023

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Sommaire

Paris, mardi 6 février 1934

Paris, juin 1940

Vendredi 14 juin 1940

Samedi 15 juin 1940

Dimanche 16 juin 1940

Bordeaux, 20 – 27 juin 1940

Jeudi 20 juin 1940

Vendredi 21 Juin 1940

Samedi 22 juin 1940

Dimanche 23 juin 1940

Lundi 24 juin 1940 - 7 H

20 H

23 H

Mardi 25 juin 1940

Mercredi 26 juin 1940 - 6 H 30

Jeudi 27 juin 1940

Bref contexte historique

Bibliographie

Paris, mardi 6 février 1934

Trapu, massif, casquette ras les oreilles, joues rouges et poings serrés sur la fureur, Paul trépignait face au père. Corps et esprits mobilisés sur une pensée unique : courir à la manif, se colleter avec les ennemis de la république ; mots et slogans lui venaient à l'esprit en mitraille. Les propos du père l'assommant d'injonctions, menaces, informations diverses, se noyaient dans des fanstames héroïques au sein desquels il brandissait un drapeau en gueulant l'internationale.

Il se sentait parfois comme un gamin sur les bancs de l'école tant son père en imposait avec ses cours du soir : gare s'il s'agitait ! En ce moment, même si son esprit battait la campagne, il entendait krach, spéculation, cours des actions, Stavisky... et captait malgré tout quelques mots surprenants dans le discours paternel.

Camelot…

— C'est quoi cette histoire de camelot, ils vendent quoi à la manif ?

— Camelots, imbécile, avec une majuscule! Les Camelots du roi, des royalistes, ils seront avec Action Française, fais gaffe, ils sont armés !

— Ouais, ben un roi, c'est aussi de la camelote, hein ? Pas besoin de nous les refourguer.

Marcel Tossat soupire. Son fils est vraiment une ganache.

— Il y aura aussi les Croix-de-feu…

— Bon, ben je file, coupa Paul à bout de patience, je demanderai à Joseph.

Tout de même, avant de partir travailler, il fit un clin d'oeil à sa mère, histoire de confirmer qu'il coincerait sa sœur aux Galeries avant la manif.

Sitôt sorti de l'usine il fonça boulevard Haussmann, bouillant de fureur de ne pouvoir rejoindre aussitôt les centaines d'hommes et de femmes courant au rassemblement.

Face aux Galeries Lafayette, il devait guetter Louise, Louise qui rentrait bien tard ces temps ci et qu'il devait pister pour connaître le fin mot de l'histoire. Il la ramènerait vite fait à la maison et se jetterait dans la mêlée : il s'agissait pour de bon de faire exploser la rage et l'écoeurement.

L'Action Française et les Camelots, brandissant leurs drapeaux à fleur de lys, approchaient en ce moment de la Chambre des députés. Les anciens combattants étaient de la partie ainsi que les Croix de Feu du colonel de la Rocque, et des militants de tous bords. On ne percevait que rancoeur vis-a-vis de ce gouvernement accusé de corruption et d'impuissance, et dégoût devant ce Stavisky fraudeur de dizaines de millions de francs et dont on affirmait qu'il était soutenu par des personnalités politiques de premier plan.

Paul était comme les autres, il ne crevait pas de faim, mais depuis ce scandale, il était affamé de vengeance face à la misère qui s'étendait de tous côtés et finirait par les rattraper.

Louise était confiante : André lui avait promis de l'inviter au cinéma et fixé rendez-vous devant l'entrée des Galeries. Penser à son bien-aimé lui faisait chavirer le coeur. Elle songea au hasard de leur rencontre alors qu'elle essayait un petit bibi aux Galeries, souriant à son image dans le miroir, admirant son teint de pêche comme disait sa mère, son petit nez bien droit, ses cheveux fins rassemblés à la va-vite sous le chapeau, ses yeux verts brillants du plaisir d'être belle. Légèrement évasé du côté droit, en feutre et palmier, garni d'un ruban en satin et de motifs fantaisie, elle l'avait trouvé délicieux. Bien sûr, elle ne pouvait pas se l'offrir, ce chapeau cloche, bien trop cher pour elle depuis cette maudite crise, alors elle l'avait reposé d'une moue boudeuse.

— Je vous l'offre ? Il vous va si bien !

André se tenait derrière elle et le lui avait d'office placé sur la tête, faisant voltiger ses boucles brunes de part et d'autre. Évidemment elle s'était offusquée, mais il s'en était emparé en riant et avait payé avant qu'elle n'ait eu le temps de protester. Ensuite, il avait tenu à l'accompagner jusqu'à l'arrêt de bus, et elle se souvint de sa honte d'être aussi mal vêtue.

Quinze jours qu'il venait la chercher le soir. La dernière fois, il lui avait offert une robe à volants et dentelles, une merveille qu'elle devait dissimuler car elle se méfiait de sa mère et de ses yeux fureteurs. Elle pensait à son amie Marie qui vivait maintenant dans un joli deux-pièces. Bien sûr, son amant, Georges Calvi, ne l'avait pas encore épousée, mais elle jurait que c'était pour bientôt. Marie avait été abordée alors qu'elle vendait des fleurs dans la rue, et la voilà maintenant vêtue à la mode des pieds à la tête, libre du matin jusqu'au soir où il venait la rejoindre. Un avocat ! Un notable. Louise en rêvait !

En ce moment elle se tenait bien droite, les yeux braqués sur le boulevard, mains serrées sur son sac de toile, un peu effrayée par cette foule vociférante. Son coeur battait la chamade à la pensée de ce King Kong dont on parlait tant. L'histoire la troublait obscurément, elle frémissait en songeant à cette femme blanche capturée par un monstre. Comment réagirait-elle ? Sa propre réaction l'intriguait, elle en éprouvait même une certaine fascination : qui était exactement Louise Tossat ? De quel métal était-elle bâtie ? Elle se savait tenace, volontaire, convaincue qu'elle ne resterait pas au bas de l'échelle, bien sûr que non ! Mais quel chemin suivrait-elle ?

Être une dame devenait une obsession : se trouver aux bras du beau jeune homme riche qui lui offrirait l'ivresse du luxe. D'ailleurs, André lui avait promis qu'elle n'aurait plus besoin de travailler…

Un groupe gesticulant surgit soudain derrière elle, en proie à une furie contagieuse. La jeune fille savait bien qu'il y avait une manifestation, on en causait assez : qu'on allait bazarder ce gouvernement de corrompus, qu'on se souviendrait de ce 6 février 1934…

— Mais j'en ai soupé de leurs histoires, fulmina-t-elle, entendre répéter tous les soirs que les travailleurs vont gagner, que Stavisky est un escroc et les autres aussi, qu'est-ce que je m'en fiche !

André, lui, n'en parlait jamais. Il l'embrassait, la serrait dans ses bras, lui offrait un chocolat dans une belle pâtisserie… il la choyait. Dans les toilettes du magasin, elle avait remisé son tablier dans le sac et enfilé la jupe plissée qui s'arrêtait juste en-dessous du genou, elle en raffolait ! Et puis les chaussures vernies qu'il lui avait offertes deux jours auparavant, une merveille ! Elle se mit à rêver de n'être pas une employée mais une cliente !

Quel ravissement de musarder dans ce monument dédié à la mode. Bien qu'ignorante, elle en percevait la beauté, admirait les vitraux, les fleurs sculptées dans le fer, les balustres finement ornées de feuillages, et ces luxueuses vitrines sur lesquelles elle admirait l'or et le marbre rouge. Même si les noms de Majorelle, Chanut ou de René Lalique lui étaient inconnus, elle devinait que c'étaient des artistes. Parfois elle se croyait au théâtre, les promeneurs en étaient les acteurs, elle en était l'héroïne. La lumière traversait la coupole pour illuminer le hall et flatter l'étourdissante exhibition de produits de beauté, de tissus, de vêtements parfois extravagants. Chaque jour, lorsqu'elle quittait le domicile familial sombre et étroit, pour accomplir ici ses quelques heures de ménage, elle était émerveillée par cette splendeur.

Après le travail, elle baguenaudait devant les vitrines de mode, mourant d'envie d'acheter ceci ou cela, de coiffer ses boucles dans ce joli salon de coiffure, avant de sortir, midinette rêveuse et décidée, déjeuner sur le pouce avec les autres employées.

Mais pour l'instant, Mademoiselle Louise Tossat frissonnait dans ce soir d'hiver. Pour dévoiler sa belle jupe, elle avait ôté son manteau défraichi. Il ne la protégeait plus guère, ce qui ne faisait qu'attiser sa colère contre tout, contre son travail qu'elle jugeait indigne d'elle, contre son salaire deux francs ! se révoltait-elle, contre son père qui l'étouffait de recommandations, Paul qui la surveillait, sa mère et ses « fais attention, jolie comme tu es... »

Elle savait bien qu'il y avait la crise, elle avait dix-sept ans, elle n'était pas idiote ! Sa mère avait perdu son emploi de lingère, et elle-même ne travaillait plus que quelques heures par semaine.

— J'en sortirai de cette mouise ! lança-t-elle au milieu du concert de cris, de roulements de voitures, de galopades précipitées.

Lorsque Paul l'aperçut, il fut surpris par son élégance. Une belle Celtaquatre le dissimulait aux yeux de sa soeur. Il connaissait bien cette voiture, il était à la chaîne de montage : une quatre cylindres 34 chevaux pour laquelle ils avaient fait le choix du confort, une belle bête. Il soupira : le jour où il pourrait se l'offrir, il n'aurait plus besoin de serrer des boulons ! Irrité, il leva les yeux en direction de sa sœur. Visiblement, Louise attendait quelqu'un, et Paul était convaincu qu'il s'agissait d'un homme, un amoureux, peut-être déjà un amant, sinon pourquoi ce maquillage ? Et cette jupe des dimanches ? Et ce chapeau qu'il n'avait jamais vu ? Même les vendeuses des Galeries ne se sapent pas comme ça tous les jours, se dit-il : la toilette des femmes, c'est un boulot à plein temps.

Et d'où provenait cet argent ? se demanda-t-il en jetant un œil sur les chaussures à talon : même chic. Les soupçons le rendirent mauvais.

Louise devenait nerveuse. Plusieurs fois, elle demanda l'heure aux passants, reçut en échange des galanteries parfois osées qui la firent rougir. Elle se savait jolie mais n'aguichait pas, c'était une fille sérieuse et celui qu'elle attendait avait intérêt, se disait-elle, à ne pas lui avoir posé un lapin. Ses pieds tapotaient le trottoir en cadence. Finalement, au bout d'une demi-heure, elle se décida à partir, mortifiée et chagrinée d'avoir fait le pied de grue. Mais ce qui dominait, c'était l'incertitude et la déception. Si André ne venait plus ?

La veille, elle avait retenu les mains qui tentaient de se hasarder sous le jupon. D'une tape légère.

Il s'était irrité.

Que lui avait-il dit ? « T'imagines pas que je vais patienter longtemps ! »

Mais bien sûr qu'il patientera, se fâcha-t-elle, la partie de traversin, c'est pas pour demain !

Elle aperçut André à l'instant même où Paul l'agrippait par la manche.

— T'attendais qui, là ?

La question posée avec brutalité la fit sursauter.

— Oh ! C'est toi ? Mais lâche-moi, tu me fais mal !

— T'attendais qui, je demande. Une heure que je poireaute pour savoir ce que fait la Louise chaque soir avant de rentrer au bercail. Alors me raconte pas des vannes.

Ses gestes étaient brusques et il serrait toujours avec autant de force le bras de la jeune fille qui finit par gémir de douleur.

— J'attendais Marie ! Je ne sais pas pourquoi elle ne vient pas…

— Marie ! Tu la vois tous les jours, Marie, alors si c'est tout ce que t'as trouvé, faut t'attendre à une raclée, ma fille. Là, j'ai pas le temps, figure-toi que je vais à la manif, pauvre gourde, tu sais même pas qu'il y en a une, hein ? Dieu merci, les femmes ont pas le droit de vote, avec votre cerveau à trous on sait pas pour qui vous voteriez ! Marche plus vite, je te dis que je suis pressé.

— Je peux rentrer toute seule, t'as qu'à y aller ! Et d'abord, je m'en fiche de ce Stavisky, il s'est suicidé et vous allez vous entretuer vous savez même plus pourquoi...

Paul, furieux, lui balança spontanément une claque qui l'envoya valser quelques pas en pleurant.

— T'as pas le droit ! cria-t-elle, furieuse.

— Ferme-là. Tiens, prends le bus et tire-toi. Il lui tendit des pièces qu'elle empocha sans un mot.

Tout en marchant à grandes enjambées, il râlait en luimême. Stavisky ! Un escroc de première, et cette idiote qui sait même pas ce qu'il a fait ! Soi-disant il s'est suicidé, tu parles ! Il en savait trop, on lui a coupé la langue !

Lui, c'est pas pour abattre la République, comme les royalistes, qu'il va manifester. Ce qu'il veut, c'est un gouvernement qui défende les ouvriers, pas ce Daladier qui présente sa nouvelle équipe à l'assemblée aujourd'hui. C'est pour les camarades qu'il va se battre, et même s'ils ne sont pas nombreux, au parti, à oser se mouiller, lui et ses camarades le feront, et tant pis s'il pleut.

— On prend les mêmes andouilles et on remet le couvert !

Soudain il pila, comprenant trop tard que Louise l'avait roulé : elle n'attendait pas Marie. Celle-là avait disparu de la circulation depuis plusieurs mois ; elle ne sortait plus avec Louise, ne se joignait plus à leur petit groupe pour aller musarder à droite à gauche. Bon sang, se dit-il, qu'est devenue Marie ? Et qui attendait Louise ? Furieux, il en tapa du pied, presqu'à gueuler de rage contre sa sœur qui mentait même au père, qui peut-être était la proie d'un bellâtre, et qu'il avait plantée là, convaincu qu'elle obéirait ! Mais Louise n'obéissait pas si facilement, et lui n'avait pas respectée la promesse faite à sa mère. Il hésita, puis sur un juron poursuivit sa course vers la manifestation.

Louise n'était plus seule : elle se coulait dans les bras d'un homme âgé d'une trentaine d'années, grand et bien bâti, doté d'une fine moustache. Encore irritée, elle se laissait peloter les fesses sous le manteau tout en contant ses déboires d'un ton chagrin : qu'elle était surveillée, espionnée même, et qu'il lui fallait faire attention tant qu'ils n'étaient pas mariés. La réponse fut emberlificotée dans des « chérie, je vais m'en occuper, il nous laissera peinards... »

Mais, quelques instants plus tard, remorquée par André qui lui aussi avait hâte de rejoindre le palais Bourbon, Louise paniquait :

— Il y a mon frère, j'y vais pas !

— Bien sûr que tu viens, après la castagne on fera la fête, je te veux avec moi !

Un instant pétrifié devant un autobus brûlé, Paul accéléra, traversant la Madeleine au pas de course pour retrouver son père et les camarades. Apprenant en chemin qu'il venait d'y avoir des affrontements violents, que tous se dirigeaient maintenant vers la Concorde, il se mit à courir. La nuit tombait bien vite en ce 6 février, mais personne ne songeait à quitter les lieux. Le spectacle était hallucinant.

Quelque part on braillait l'Internationale. Il se dressa sur le marchepied d'une voiture pour repérer ses amis sur le lieu de rendez-vous, joua des coudes et des pieds pour les rejoindre, hurlant l'hymne des prolétaires à qui mieux mieux et aperçut enfin son ami Joseph aux côtés de son père qui lui gueula :

—Y a les Croix-de-feu qui se barrent !

Le colonel de la Rocque gagnait l'esplanade des Invalides, refusant le coup de force. À son appel, les Croix-de-feu se dispersèrent rapidement. Bien que proches du palais Bourbon, siège de la Chambre des députés, ils se refusaient à occuper celui-ci et faire tomber la République.

Au coude à coude, plus de trente mille manifestants se pressaient maintenant à La Concorde. Les drapeaux et les cannes à bout ferré des Camelots s'entrechoquaient tant ils étaient nombreux ; les fleurs de lys d'Action Française, et d'autres ligues nationalistes auxquelles Paul ne connaissait rien, tous étaient présents et déjà cherchaient l'affrontement.

La fureur était à son comble, les cris « À bas les voleurs… » emplissaient les rues, on entendait des cris de douleur, des coups de feu de tous côtés, des hommes tombaient, le rassemblement dégénérait en combat de rue, les policiers attaquaient arme au poing, et toujours ces hurlements « À bas les voleurs ! À bas les assassins ! » qui ne cessaient pas.

— Fiche le camp ! hurla son père qui le suivait de près, la mère veut pas que tu fasses le coup de poing, ça sent le brûlé !

— Et toi alors, rugit Paul, ça veut dire qu'on peut te laisser cramer ?

Un homme couvert de sang chercha à s'extraire de la foule. Paul le soutint, parvint à le conduire à l'abri avant de retrouver les amis, et à l'instant même la police chargea. Les coups de feu crépitaient, des manifestants attaquaient les gardes mobiles avec des boulets de charbon, des pavés, ce qui leur tombait sous la main, certains tiraient des coups de révolver, les policiers ripostaient. Paul fonça pour relever un camarade tombé à terre, mais devina, proche de lui, une lame de rasoir dans les mains d'un Camelot et, plein de hargne, se tourna vers lui, visage fermé, dur, prêt à cogner, quand il fut retenu par la poigne de son père qui le gardait à l'oeil et lui ordonna de rentrer avec lui. « Je suis plus un gosse !» cria-t-il exaspéré, furieux d'être pris pour un gamin, tout en se faufilant dans la cohue.

Au même moment, Louise aperçut Marie au bras de son amant, ce Georges qu'elle ne connaissait pas. Son amie lui fit un signe de tête discret sans s'arrêter. Georges, entouré par quatre ou cinq hommes, la tenait serrée contre lui, tandis que Louise, suspendue au bras d'André, ne savait plus, dans cette foule hurlante et gesticulante qui était avec qui. Georges vint vers eux, un rictus féroce lui barrant le visage, incluant André dans leur groupe, et, malgré son affolement, elle comprit néanmoins qu'il était question de cogner sur les rouges, ce qui l'affola : Paul était là-bas, perdu dans la mêlée des drapeaux rouges. Peut-être même son père, elle n'avait pas écouté la veille. Elle supplia André de ne pas la quitter, de ne pas se battre, s'accrocha à son bras, mais trop excité il lui lança un juron, décrocha brutalement sa main et se fondit dans la petite équipe qui s'infiltrait, poussant, tirant, lançant des coups de poings au hasard, au milieu d'une masse compacte et enragée.

Médusée, Louise réalisa que Marie avait suivi Georges. Elle hésita, mais autour d'eux des armes, des fleurs de lys, des hommes en colère brandissant des cannes. Où allaientils ? se demanda-t-elle, affolée. Elle avait perdu André de vue et Marie avait disparu; alors petit à petit, elle se fraya un passage, se dégagea de la foule et fit demi-tour pour rentrer chez elle.

André avait saisi l'idée de Georges au vol ; c'était le moment rêvé pour effrayer ce frère trop curieux qui contrecarrait ses projets avec la jolie Louise. Il l'avait bien repéré tout-à-l'heure lorsqu'il avait giflé Louise, et proposa aussitôt à Georges d'estourbir l'empêcheur de baiser en paix. Les voilà bientôt tous les six mêlés aux drapeaux rouges. Georges demanda à Marie de désigner le frère de Louise dans la cohue et comme elle secouait la tête, horrifiée, il lui flanqua une violente tape sur les fesses.

— Lequel ? gueula-t-il à son oreille.

Elle indiqua une silhouette trapue, casquette noire audessus d'un visage cramoisi par l'excitation, salopette de mécano. Georges fit signe à André qui surgit, hilare, dans le dos de Paul.

— Alors mon coco, susurra-t-il à son oreille tout en tordant son bras vers l'arrière, faut pas toucher à la belle Louise, tu surveilles, t'as l'œil, hein ? Mais je l'aurai, la petite caille, même si ça te plait pas… tu sais que ça va être ta fête ?

André arborait une expression moqueuse et rieuse en même temps qui décontenança Paul au premier abord, mais quand il l'entendit traiter Louise de petite caille, il se détourna et d'un seul coup de manchette envoya l'agresseur au sol. Se battre ne l'effrayait pas ; ses larges épaules auraient convenu à un bûcheron ou un déménageur. Il se ramassa, et tête baissée comme un taureau, s'apprêta à balancer d'autres coups quand la bande de Georges qui n'attendait que ça se précipita pour l'isoler et aussitôt le tabassa à coups de poings, de pieds dans la tête, dans le ventre, avant de le faire chuter pour le marteler de leurs souliers. Tout près de là Joseph faisait des pieds et des mains pour le rejoindre, hurlant des injures tout en appelant les camarades à la rescousse, lesquels sitôt arrivés se lancèrent dans la bagarre.

À l'instant où la confusion atteignait son paroxysme, les assaillants confondus dans une mêlée sauvage, Georges, collé à André comme une sangsue, saisit une fine lame sous sa veste et d'un geste violent du bas vers le haut enfonça d'un seul coup la dague dans le dos d'André, s'acharnant sur lui, arc-bouté sur ses jambes, penché sur le dos de son ami qui laissa échapper un hurlement horrible s'achevant dans une longue plainte tandis que son corps tournoyait sur le côté dans un mouvement étonnamment lent, le manche saillant du dos, visible de tous. Il parvint à tourner la tête vers Georges, le fixa d'un oeil terrifié, hagard, avant de sombrer dans le noir, tandis que celui-ci clamait, portant la voix au-dessus des hurlements : « ils l'ont tué ! Les rouges l'ont tué ! »

Joseph avait surpris le geste. Il venait de jeter au sol un adversaire et se trouvait à côté de Georges, debout parmi la confusion de corps harponnés les uns aux autres. Il avait vu la lame percer le vêtement, avait deviné l'effort violent de l'assassin afin que le poignard transperce, déchire et tue. À vingt ans, jamais il n'avait été confronté à une mort violente. Il en restait figé de stupeur, paralysé par l'émotion, l'incrédulité, dévorant des yeux cet homme au visage défiguré par une haine violente, implacable.

Georges perçut-il ce regard épouvanté ? Il se tourna vers Joseph, leurs regards se croisèrent et Georges comprit que l'autre n'oublierait pas. Il fit un pas en avant, menaçant, lorsqu'un militant se mit à hurler :

— Les gendarmes ! Barrez-vous !

La gendarmerie, sabre au clair, lançait une charge de cavalerie. Il était environ vingt et une heure et ce fut la débandade, le chacun pour soi, chacun bousculant l'autre dans une fuite éperdue pour trouver une issue.

Couverts de bleus, vêtements déchirés, les complices de Georges s'enfuirent sans attendre. Tout s'était déroulé comme prévu, à part ce type qui avait vu la main de Georges au moment inopportun. « Pourvu qu'il la ferme... murmura l'un d'eux à son comparse tout en courant, ça ne ferait qu'un mort parmi d'autres. »

Derrière Georges, Marie avait vu et entendu. Figée sur place, main sur la bouche, horrifiée, elle contemplait André dont le sang inondait la chemise, puis fixait Georges comme si c'était le diable alors qu'il bramait « on dégage ! »

Furieux, il l'agrippa sans ménagement, menaçant à mivoix « si tu mouftes, t'es morte, t'as pigé ? J'étais ruiné, endetté jusqu'à la moelle, maintenant tout ira bien et t'en profites, hein ma poule ? Alors tu la boucles, je te garde, tu manqueras de rien, t'inquiètes, mais sinon... Il fit le geste de lui trancher la gorge, alors Marie hocha la tête et se mit à courir à ses côtés tandis qu'il poursuivait son odieux sermon : t'as rien vu! Je l'ai pas tué, t'entends, espèce de gourde, je l'ai pas tué ! C'est un accident, ou bien n'importe qui... t'inquiète pas, ce type ira pas le clamer. Ces ouvriers, ils veulent vivre en paix, et puis, persifla-t-il en serrant son bras à crier de douleur, t'imagines qu'on te croirait ? Une putain contre un avocat dont elle est la maîtresse ? »

Marie n'osait pas avouer qu'elle les connaissait tous, que l'un des rouges était amoureux de Louise, la maîtresse d'André. Elle lui en voulait du plus profond de son cœur de la traiter de pute, comprenant enfin que jamais il ne l'épouserait. Mais surtout Marie ne comprenait pas. Pour quelles raisons inavouables Georges avait-il tué André ? C'était son ami, et aussi le fils du patron. C'était grâce à lui qu'il travaillait, qu'il gagnait sa vie correctement. Cet assassinat la bouleversait, la désorientait.

Il lui fallait quitter cet homme.

Joseph savait qu'il garderait pour lui ce qu'il avait vu de ce crime odieux, que jamais il n'aborderait le sujet avec qui que ce soit. Qui était cet homme, l'assassin ? Au moment du crime, Paul se battait avec acharnement contre l'un des complices et si, comme les autres, la vue du cadavre l'avait affolé, il n'avait pas vu le geste. Aucun des deux ne souhaitait aborder le sujet lorsqu'ils furent suffisamment éloignés pour ralentir le pas. La nuit froide était encore peuplée de cris, de bruits de sabots, de coups de feu. Ils ne parlaient pas; inutile : plus de quinze ans qu'ils se frottaient l'un à l'autre, depuis les bancs d'école jusqu'à Renault où chacun d'eux poursuivait la tradition familiale. Joseph se contentait d'écouter Paul et de renchérir à ses propos tout en l'observant. Avec sa casquette vissée sur le crâne, ses épaules musclées, il avait carrément la gueule d'un dur à cuire, pensa-t-il, vraiment pas le moment d'aller voir les flics.

— T'as entendu ce qu'a dit le facho ? demanda-t-il au bout d'un moment.

— Sur Louise ? Un peu que j'ai entendu ! Il voulait m'étriper pour s'occuper de Louise.

— C'est avec ce saligaud qu'elle avait rencard ?

— Sûr que oui. C'est pour ça qu'elle faisait la dame. Un de ces Camelots qui veulent nous fourguer un roi ! Imagine le père si je lui dis ça ! C'est pas aux dames qu'elle va jouer, c'est aux échecs !

Joseph se contenta d'acquiescer en songeant au paternel quasiment cousu de fil rouge tant il était imprégné de communisme jusqu'à la moelle. Il songeait aussi à Louise qui cherchait les ennuis sans daigner s'apercevoir de sa présence. Mais surtout il était profondément ébranlé, convaincu que l'agression était préméditée, avec un groupe constitué dans l'objectif précis de tuer. Il avait enregistré le portrait de l'assassin et de deux autres, tout proches de lui ; il n'oublierait pas. La haine qui habitait cet homme lui était inconnue, elle avait désormais un visage qui sans doute hanterait longtemps ses pensées. Comment, pourquoi, haïr à ce point ? L'assassinat au poignard traduisait un violent désir de vengeance ou de frustration. Tôt ou tard elle resurgirait, se déchainerait sur un autre et mieux valait n'être pas dans les parages. Que deviendrait Marie en sa compagnie ? se demandait-il, et surtout, que ferait la police ? Et la justice ? Un bon crime parfait, aucun de la manif ne témoignerait, personne n'avait vraiment vu d'où venait le coup. Sauf lui. Mais il ne dirait rien. À quoi bon ?

Il n'avait que vingt ans, mais savait déjà qu'il fallait éviter les embrouilles et la police si on pouvait. Il ne croyait pas à cette justice de classe : la main qui tenait le couteau portait une chevalière en or, l'homme au sol était un royaliste, armé d'une canne lui aussi. Jamais la police ne le croirait, l'autre nierait, accuserait les rouges. Il serait fichu. Mais que faisait Marie en sa compagnie ?

— Quoi ? c'est un cri de sauvage qui sortit de la poitrine de Marcel Tossat.

La mère recula, main sur la bouche, murmurant « calme-toi, calme-toi. »

— Un freluquet de royaliste, c'est ça que tu veux nous amener ? Et qui menace de massacrer ton frère en plus ? T'as vu sa tête à Paul ? Des bleus par tout le corps ! Ah tiens, hurla-t-il indigné, prends ça !

La violence de la gifle fit reculer Louise qui se cogna en pleurant sur l'angle du buffet.

— Tu crois pas que ça suffit une quinzaine de morts, des centaines de blessés, tout ça pour rien, faut encore que tu te fasses mettre en cloques ?

— Je suis pas enceinte ! hurla Louise, j'ai pas couché !

— En tous cas ce sera pas avec un de ces gandins qui se la coulent douce. Tu délaisses Joseph qui te bade depuis belle lurette pour rêvasser avec un salaud de royaliste. C'est pas digne, ça, ma fille, tu nous fais honte. Et dis-voir un peu, c'est ce type qui t'a payé ces nippes de bourgeoise?

— Ben oui, c'est lui, ça prouve qu'il m'aime ! C'est pas un gagne-petit, comme vous, à revenir plein de cambouis…

Le silence tomba comme une masse dans la cuisine des Tossat. Louise comprit qu'elle était allée trop loin, murmura un « pardon », tandis que sa mère, d'une voix blanche, bafouillait que c'était grâce au cambouis qu'ils arrivaient à vivre.

Le père avait pâli sous l'insulte de sa fille. Il l'aimait tendrement malgré son geste impulsif, lui passerait presque tout s'il n'y avait la mère pour prendre garde, alors il l'observait, silencieux, malheureux de la deviner honteuse de sa famille, mais il était le père, alors il se reprit et répondit fermement :

— Il t'en allongera des fantaisies, pour te mettre dans son lit, puis quand il en aura assez de toi, au revoir la belle ! Ces aristos, ils croient qu'il suffit de claquer des doigts, mais après c'est toi qui claques parce que t'es rien d'autre qu'une fille perdue !

Il réfléchit quelques instants avant de poursuivre :

— Dès demain tu pars à Amiens, chez la tante Alice…

— Non ! sanglota Louise, non, papa, je t'en prie, non, je veux rester à Paris…

Paul demeura silencieux pendant l'algarade, pas mécontent que sa soeur soit remise à sa place, il voyait bien le danger, lui aussi, et il l'aimait, sa soeurette, c'est bien pourquoi il taisait la mort de son amoureux.

Tête basse, Louise en voulait à son père, à son frère, au monde entier. De son rêve en mille morceaux ne restait qu'une étreinte équivoque et inachevée.

— Paris est trop dangereux en ce moment, ajouta Marcel. Avec Alice, t'apprendras la couture, un vrai métier, pas comme passer la serpillère aux Galeries.

Paris, juin 1940

Vendredi 14 juin 1940

Mathilde savourait l'instant. Ses parents partaient, lui octroyant le cadeau béni d'une journée de liberté. À 7 h 30 ce matin, un cessez-le-feu avait été signé sous la menace de bombardements, et Paris déclarée ville ouverte. Mais ses parents partaient quand-même, bravant le flot de réfugiés, les encombrements, la foule, pour aller chercher quelque part dans Paris une vieille tante isolée sur laquelle il fallait veiller. Vu l'afflux de réfugiés, il leur faudrait bien la journée. Ils étaient irrités par cette panique qui envoyait sur les routes des milliers de Belges, de gens du Nord qui devraient bien revenir un jour ou l'autre alors à quoi bon ? Eux-mêmes étaient convaincus que tout se passerait bien. Ils avaient des amis allemands, des gens courtois, affirmaient-ils ; que diable, ils n'allaient pas tuer tout le monde ! Même le départ du gouvernement pour Bordeaux ne les faisait pas plier : la demeure serait pillée, vandalisée, donc nous restons ici, avait asséné le père. Ses parents étaient des gens courageux, généreux et charitables, songea Mathilde avec plaisir et gratitude. L'heure était malgré tout à la précipitation. L'entrée des troupes allemandes dans Paris, après une invasion d'une rapidité inconcevable, était prévue pour aujourd'hui.

Les parents de Mathilde de Rivoire étaient cependant dans une rage froide contre leur fille qui, majeure depuis peu, refusait de se marier. Ils partaient en proférant des condamnations, des remontrances, des sarcasmes « j'aimerais bien voir comment tu te débrouillerais sans un sou, mademoiselle l'indépendante !» avait ironisé son père qui lui permettait jusqu'alors toutes ses fantaisies, tandis que sa mère, malade de frustration, ne cessait de répéter « refuser un tel parti, tu es folle, inconsciente ! »

— Vieux, moche et inculte : le rêve ! se moquait Mathilde.

— Vieux ! sa mère s'étranglait de stupeur. Henri n'a que trente cinq ans ! Et il est riche !

— Et moi vingt-deux ! Maman, je ne veux pas me marier, je te l'ai dit.

Logorrhée maternelle sur les devoirs au féminin, et dans notre milieu les épouses ne travaillent pas, elles ont suffisamment de quoi s'occuper avec la tenue du foyer, les enfants, les réceptions, les visites à rendre…

— Je travaillerai !

Eclat de rire du père : — Voilà une décision louable, je suis curieux du projet que tu me soumettras !

La superbe Delahaye 135, fierté de son père, s'éloigna. Profondément vexée par l'ironie paternelle, Mathilde leur adressa un geste d'adieu de qualité indéterminée, et demeura immobile quelques instants sur le perron, songeuse et irritée.

C'était la guerre. Face à la panique générale, la jeune fille se sentait l'âme d'une combattante. Elle était nourrie de gloires passées, de combats épiques, d'héroïnes à l'âme rebelle. Elle ne savait encore comment mais elle en ferait partie, elle n'était pas de celles qui pleurent et se lamentent. Contrairement à ses parents, elle n'admettait qu'avec une profonde amertume la présence de l'ennemi dans la capitale. Certainement, le peuple se révolterait, l'armée réagirait. Rien n'était perdu, juste une bataille.

Il n'était que huit heures du matin. La pluie menaçait et elle se surprit à frissonner. Sur une pirouette, elle s'engouffra à l'intérieur. Le sourire lui revint : elle devait, en début de matinée, essayer une robe du soir.

—Madame, madame, ils arrivent ! Mon dieu, madame, qu'allons-nous devenir ?

Sa femme de chambre, enfiévrée d'énervement, presque en larmes, se précipitait dans le vestibule :

— Mais calmez-vous, Francine, ''qui'' arrive ? De quoi parlez-vous ?

— Mais les Boches, madame ! Les Boches ! Nous aurions dû partir depuis longtemps, toutes mes amies…

— Taisez-vous. Nous ne partirons pas. Ils ne vont pas nous manger tout crus, que craignez-vous donc ?

— Mais les viols, madame…

Mathilde rougit violemment. Ce langage n'était pas toléré. Elle tança la jeune fille qui répondit vertement, sans un atome de respect :

— Et bien, moi je pars, madame, vous trouverez quelqu'un d'autre.

Sur quoi, elle jeta son tablier au sol et s'en fut en courant sous les yeux éberlués de Mathilde qui n'eut guère le temps de s'alarmer : la couturière arrivait avec la robe de Maggy Rouff.

Elle fut surprise de se retrouver face à une très jolie fille aux yeux vifs, d'un étonnant gris-vert, pas intimidée le moins du monde par le luxe de la vieille demeure, et superbement vêtue de ce que Mathilde fixa avec intérêt : une chose fluide entre la jupe et le pantalon, lacée de cuir aux chevilles, une tenue audacieuse. Autre chose que l'antique robe fuselée, entravée, que sa mère exigeait encore de lui voir porter : même Coco Chanel n'avait pas droit de cité à l'intérieur des murs.

Alors, saisir l'expression narquoise de la jeune et élégante vendeuse qui détaillait sans mot dire sa tenue étouffante, ne fut pas pour lui plaire.

— Et bien, allons-y mademoiselle, je suis pressée, ordonna-t-elle d'un ton brusque, évacuant sa rancune.

L'essayage se déroula sans anicroche. La robe longue en satin grenat, aux manches brodées, tombait parfaitement bien et seyait particulièrement à sa silhouette élancée. Le miroir lui renvoyait en ricochet son propre sourire qu'elle avait facile, car, peu rancunière et dotée d'une humeur fantasque, elle se fâchait rarement. Mathilde s'estimait plutôt jolie, piquante, des lèvres fines dessinées au pinceau, un visage étroit au pommettes hautes, et des yeux d'un bleu sombre dont son père raffolait.

Soudain elle regretta le col ras du cou, l'absence de décolleté, l'étroitesse aux hanches, le plissé de la taille. Bref, elle déplorait son choix ; presque, elle n'en voulait plus ! Fâchée contre elle-même, elle se trouvait à présent trop grande, constatant d'un coup d'oeil rageur qu'elle dépassait bien cette jeune couturière de dix centimètres. Elle laissa son regard papillonner de l'une à l'autre. Brunes toutes deux, Mathilde avait pour habitude, les trouvant encombrants, de ramener ses cheveux longs et souples en un chignon tout en torsades qui laissaient échapper des boucles éparses. Mais voilà qu'elle ne savait plus, en détaillant malgré elle la coupe effrontée, raie sur le côté, lourdes boucles ondulant jusqu'à la nuque et paraissant jaillir d'un turban mauve agrémenté de franges, si son chignon n'était pas trop vieillot. Refusant d'être surprise en train de l'admirer, elle se concentra sur les gestes précis de la vendeuse. Pour ajuster la robe, celle-ci cousait quelques points d'une aiguille facile sans jamais jeter un regard sur le visage de Mathilde.

Mais lorsqu'elle la vit revêtir une sorte de veste cavalière, cintrée à la taille, elle ne put résister :

— C'est la nouvelle collection de Maggy Rouff, que vous portez-là, mademoiselle ?

— Oh non, madame, je couds moi-même mes vêtements.

Intriguée, Mathilde s'approcha. Le tissu provenait vraisemblablement d'un rideau, ou dieu sait quoi, il n'était pas de première qualité, mais elle s'en souciait peu, la coupe était fantastique.

— C'est vous qui avez conçu cet ensemble ?

— Oui madame.

Elle parut attendre un instant avant de poursuivre :

— Si vous n'avez plus besoin de moi, madame, je dois partir, une autre cliente m'attend.

Et, sur une légère courbette, elle sortit.

Mathilde déambula dans la vaste demeure, préoccupée par ces événements comme s'il s'agissait de choses graves. Sa chambrière qui la plaquait comme quantité négligeable, le mépris de son père, la hargne de sa mère, cette jeune vendeuse à la limite de la condescendance, tout cela détruisait une journée qu'elle avait voulu libre et sans contraintes. Elle avait prévu de déjeuner avec son amie Judith, faire les boutiques, se prélasser dans un salon de thé… au lieu de quoi, elle subissait des vexations incessantes.

Elle appela son amie pour annuler leur rencontre qui à présent l'importunait, lui parla de tout cela, et aussi de cette jupe-pantalon dans laquelle, déjà, elle s'imaginait libre de se mouvoir, de courir, de grimper les escaliers quatre à quatre, et cette veste si élégante, masculine...

Brusquement, elle ne put résister. Ce pantalon, cette veste, il les lui fallait. D'urgence. Elle grignota rapidement en cuisine, se changea, se précipita à l'extérieur, héla un taxi et se fit conduire chez Maggy Rouff. Accueillie avec les honneurs dûs à une cliente fortunée, elle demanda à voir la nouvelle collection. Peu attentive à ce qu'on lui proposait, elle questionna habilement, affirmant que la jeune couturière – comment s'appelait-elle déjà ? Ah oui, Louise Tossat – semblait parfaitement compétente.

— Un excellent élément, madame, un goût très sûr, quoique parfois excentrique, vous avez pu le constater…

— Elle est très jolie, et je trouve qu'elle portait une tenue originale avec beaucoup de chien, si vous me permettez l'expression.

— Oui, oui, elle s'amuse à créer…

La patronne de la boutique paraissait gênée et Mathilde se décida :

— Je la reverrai volontiers avec un choix de chapeaux, serait-ce possible ?

On se mit d'accord pour le lendemain.

Hors du magasin, elle s'immobilisa brusquement. En l'espace de quelques secondes, elle échafauda une idée fulgurante. Habituellement, ces sortes de délires ne concernaient que des sorties un tantinet téméraires dans son esprit, des engouements subits, des projets de vacances, de l'anodin, du futile…

Mais elle était mortifiée par le persiflage de son père. Elle l'aimait beaucoup et accordait une grande importance à ses opinions.

Cette idée était de celles qu'il ne faut pas laisser fuir : elle donnerait sa chance à cette jeune vendeuse, deviendrait propriétaire d'une Maison de couture d'avantgarde, dans laquelle cette Louise serait directrice de mode… Elle travaillerait, serait une femme libre, plus besoin d'un mari pour l'étouffer, gagnerait de l'argent, sa fortune serait due à son mérite, son travail, ses initiatives…

Elle quitta la boutique l'esprit en fête, délirante de joie, la pensée de cette liberté de vivre lui coupant quasiment la respiration. Son père verrait de quoi elle était capable ! La somme qu'il lui laissait chaque mois disparaîtrait dans le projet. Ensuite, il faudrait que les ventes suffisent à la faire vivre décemment. Elle vibrait à la pensée de l'aventure dans laquelle elle se lançait…

— Et si elle refuse ?

Mathilde se figea sur le trottoir, déroutée à la pensée de dépendre d'autrui pour satisfaire ses désirs. Elle avait été une enfant gâtée, une adolescente comblée, et ses études artistiques se déroulaient au mieux.

Cependant ce n'étaient que des études plaisir qui ne déboucheraient jamais sur un métier. « C'est bien gentil, disait sa mère, qui ajoutait : voilà qui te permettra de briller dans les salons, mais ce n'est pas avec cela que tu pourras vivre, c'est bien pourquoi il faut te marier… »

À pas lents, elle rejoignit le taxi, aveugle à la soudaine agitation de la foule autour d'elle, indifférente aux cris qui lui parvenaient malgré tout à travers cette récente contrariété. Cette fille, au fond, avait un bon métier, certainement un salaire décent, elle était appréciée, monterait en grade, en responsabilités. Qu'avait-elle à lui proposer de si prodigieux pour qu'elle abandonne tout cela ?

Je la paierai davantage, je la logerai, je l'aiderai.

Mathilde de Rivoire tolérait peu le moindre délai apporté à ses aspirations.

Négocier avec cette Louise, lui poser carrément la question.

Inutile de bâtir des châteaux en Espagne, elle devait savoir. Le jour-même.

Impossible d'entrer une deuxième fois chez Maggy Rouff sachant qu'elle avait l'intention d'enlever leur meilleure vendeuse. Autant patienter dans la voiture et l'aborder discrètement un peu plus loin.

Sitôt que la jeune fille sortit, Mathilde ordonna au chauffeur de la filer de loin. Lorsqu'elle grimpa dans un bus il reçut l'ordre de le suivre.

Ensuite, elle dût renvoyer le taxi pour poursuivre à pied la rue à peine éclairée qu'emprunta la jeune vendeuse. Mathilde n'était pas inquiète, mais sa nature impérieuse, impatiente, prit le dessus, alors elle dépassa la jeune femme et lui fit face. Louise Tossat la reconnut, et, bouche bée, la fixa :

— Madame ?

— Je peux vous parler ?

Elles furent soudain bousculées toutes deux par un groupe d'excités qui fuyaient en criant :

— Ils sont là ! Ils sont là !

— Mais qui est là ? demanda Mathilde, effarée.

— Mais les Boches, madame.

— Oh !

Contrariée, elle fronça les sourcils, l'air de dire ''quel ennui !'' — Il faut que je vous parle. Vous habitez loin ?

Louise Tossat haussa les épaules : pourquoi pas ?

C'était une chambre de petites dimensions, au dernier étage d'un immeuble. Tout en gravissant l'escalier, étage après étage, Mathilde observait avec attention la décrépitude des murs, le manque d'entretien, puis la chambre sans coin toilette, assez sombre, envahie de monceaux de tissus, voilages, rubans, autour d'une machine à coudre, proche de la lucarne, qui occupait une bonne partie du peu d'espace disponible.

— Des commandes, madame, expliqua Louise en désignant le lit, le plancher, sur lesquels Mathilde finit par distinguer des vêtements en finition.

Louise Tossat demeurait impassible. Mathilde parla beaucoup, expliqua, détailla le projet. Sûre d'elle, elle balaya l'objection prévisible du salaire d'un revers de manche : elle avait de l'argent.

À nouveau le sourire narquois, le silence.

Puis une voix ferme :

— C'est la guerre, madame.

Mathilde ouvrit puis referma la bouche. Soudainement, elle se sentit stupide et irresponsable. Certainement, elle avait reçu une meilleure éducation que cette couturière, et voilà qu'elle encaissait de sa part un camouflet digne de la gifle que l'on balance à une enfant capricieuse.

Humiliée, elle baissa la tête.

— Excusez-moi, je crois que je n'ai pas réalisé tout à fait.

— Des millions de gens sont sur les routes, madame, vous l'ignorez ?

Mathilde rougit.

Louise rit doucement :

— Vos futurs clients sont tous partis madame, les miens aussi d'ailleurs, et sans doute allez-vous en faire autant d'ici peu.

Madame se leva.

Jamais elle ne s'était sentie aussi intimidée que devant cette jeune fille, à peine plus âgée qu'elle, une prolétaire qui plus est. Elle la fixa quelques instants, embarrassée, puis, penaude, osa quémander :

— Votre jupe-culotte, et la veste, vous pourriez quandmême les confectionner pour moi ?

— Sans problème, madame, vous choisissez le tissu. Mathilde décida de la laisser choisir, elle lui faisait confiance, un tissu de qualité, dans les tons de brun.

La couturière fixa un prix. Élevé. Mathilde acquiesça, fixa une date, et sortit, embarrassée, en bafouillant un merci.

Il était tard. Un étrange silence s'était abattu sur la ville.

C'était le 14 juin 1940. Il pleuvait, elle était seule, profondément déçue, inquiète aussi de constater que sa robe serait trempée en quelques minutes, que son chapeau prenait l'eau, et qu'il n'y avait plus âme qui vive dans les rues.

Soudain, une voiture équipée de haut-parleurs se mit à brailler « Les troupes allemandes occupent Paris ; Parisiens, pendant 48 h les troupes allemandes vont défiler dans Paris. Que chacun s’approvisionne et reste chez lui ; aucune manifestation ne sera tolérée ».

Affolée, elle chercha à nouveau un taxi de tous côtés, mais la ville semblait morte.

— Il faut que j'aille chez Judith, murmura-t-elle, c'est un peu moins loin.

Son amie l'accueillerait sans difficulté.

Une file de voitures allemandes passa à petite vitesse, musique tonitruante, drapeau à croix gammée, et Mathilde sentit glisser en elle le brouillard de la peur.

Elle n'avait pas l'habitude de se déplacer en ville seule et à pied. Ses chaussures élégantes, à hauts talons, la firent trébucher plusieurs fois, et sous cette pluie fine elle frissonnait, à peine protégée d'une légère veste. Elle n'était plus qu'une petite fille désobéissante, à la veille de supplier mentalement son père de revenir la chercher. Cependant, elle était surtout furieuse. Ses parents n'avaient même pas réalisé l'importance de la défaite, l'invasion immédiate, la multitude de militaires ennemis, la capitale envahie en quelques heures...

Et surtout, s'indigna-t-elle, ils la tenaient éloignée depuis toujours des évènements politiques, de la situation réelle, considérant que c'était l'affaire des hommes.

La voilà maintenant déroutée par l'imprévisible : devoir rentrer chez elle à pied au risque de croiser ces défilés militaires. Et voilà que le couvre-feu interdisait toute circulation dans Paris entre 21 heures et 5 heures du matin. Il y avait bien deux kilomètres à parcourir, calcula-t-elle, il ne servait à rien de flancher et de gémir, elle avait le temps. Alors la jeune fille qui rêvait d'héroïsme retrouva son sang-froid et se mit à marcher d'un bon pas.

Le portail était ouvert, deux plantons de chaque côté, la cour bondée de soldats, mine réjouie, riant et plaisantant. Mathilde s'immobilisa. Les uniformes noirs la surprenaient. Elle n'avait aperçu jusqu'à présent qu'une sorte de gris-vert. Et puis ces bottes luisantes, ces officiers fiers et belliqueux…

Le domicile de son amie occupé par les ennemis…

Elle avança lentement, à petits pas posés, vers l'une des sentinelles :

— Je peux entrer ? Mes amis vivent ici…

Il éclata de rire puis lui déclara, sa figure rougeaude à lui toucher le visage :

— Juden !

Il s'adressa à un officier, peu éloigné, qui s'approcha rapidement.

— Mademoiselle, vos amis n'habitent plus ici, il vous faut partir, c'est bientôt le couvre-feu.

Il parlait un français parfait, à peine une pointe d'accent, d'une excessive politesse.

— Voulez-vous que l'on vous raccompagne ?

— Non, non, j'habite tout près, merci.

Elle répéta « merci » et s'en fut sans se retourner, les larmes aux yeux.

Elle devait passer devant l'Arc de triomphe et fut horrifiée d'y voir hissé le drapeau à croix gammée.

— Déjà ? murmura-t-elle.

Les questions se télescopaient tandis qu'elle arpentait les pavés : Que sont devenus Judith et ses parents ? Où vont-ils loger ? Que va-t-il se passer ? Où sont les soldats français ? Que fait le gouvernement ? Pourquoi avaient-ils fui à Bordeaux sans se battre ?

Ces questions qu'elle ne s'était pas posées, les voici à présent étalées devant elle comme sur un plateau : servezvous, mademoiselle ! Et cherchez les réponses…

Elle choisit d'emprunter les petites rues. La nuit n'était pas encore noire, simplement brune comme la terreur qui l'empoignait.

— Ne vous retournez-pas, continuez de marcher, parlez, dites n'importe quoi, souriez..

Un homme lui avait saisi le bras, l'attirant à ses côtés. Il la regardait d'un air à la fois impérieux et suppliant, transpirant la peur et mimant comiquement l'amoureux transi.

Mathilde reprit brusquement courage.

— Où allons-nous ? chuchota-t-elle.

— Mais chez vous, je suppose ?

Cette fois il plaisantait carrément. Il la dominait d'une bonne tête alors que Mathilde était elle-même plutôt grande. Ses cheveux noirs étaient plaqués par la pluie, une ombre de moustache sillonnait le dessus des lèvres, il était plutôt bel homme.

— Marchez, ne vous arrêtez pas.

— Vous étiez chez Judith ?

— Oui.

— Qu'est-ce que ça signifie « Juden » ?

Il la dévisagea, incrédule.

— Mais d'où sortez-vous ?

Vexée, elle dégagea son bras qu'il harponna à nouveau, menaçant :

— Si je suis pris, ils ne vous lâcheront pas comme ça.

Effrayée, elle se laissa conduire, lui jetant de temps à autre de brefs coup d'oeil. Il se retournait fréquemment, silencieux, marchant le plus possible dans l'ombre des bâtiments.

— Juden, ça veut dire ''Juif'', chuchota-t-il au bout de quelques minutes. Les Juifs sont arrêtés, emprisonnés, pire même. On dit qu'il existe des camps en Allemagne. Je suis Anglais, et je suis Juif, si on m'arrête, je suis fichu.

Il ajouta :

— Je m'appelle Jonathan.

Mathilde ne trouva rien d'autre à dire qu'une promesse de cachette chez elle, et saisit la main de son nouveau compagnon en guise de réconfort. Elle se sentait soudain plus forte, un peu grisée par l'aventure qui tombait du ciel comme un puissant dérivatif à ses mornes pensées.

Un petit groupe d'Allemands surgit d'une rue étroite, à quelques trois cents mètres. Ils paraissaient converser tranquillement tout en se dirigeant vers eux.

Mathilde sentit ses membres se crisper tandis que la main de Jonathan lui broyait les doigts. Il tourna la tête vers elle, esquissant une moue anxieuse. Vivement, rire aux lèvres, la jeune fille virevolta, le plaquant dos au mur, se jeta à son cou et se mit à l'embrasser avec fougue, inclinant son visage vers le sien de façon à le dissimuler. Le jeu dura jusqu'au passage des soldats qui lancèrent quelques grivoiseries sans s'arrêter..

— Merci.

Ce fut tout ce qu'il fut capable d'articuler.

Elle rit, fière de sa bravoure :— C'est la première fois !

Il était vingt heures passées lorsqu'ils arrivèrent face à l'immeuble de Mathilde. Sous une brume brouillée de pluie, la nuit tombait doucement, mais le véhicule garé devant la porte était bien gris foncé, gris allemand.

— Que se passe-t-il ? articula Mathilde d'une voix blanche.

— Peut-on passer par une porte de service ? Où sont vos parents ?

— Non. Nous allons rentrer, tu es un ami, tu n'as qu'à te taire car avec ton accent, ils devineraient aussitôt que tu es Anglais

— Moi qui pensais n'avoir aucun accent… plaisanta faiblement le jeune homme .

Le père de Mathilde se tenait dans le hall d'entrée, debout aux côtés d'un officier allemand auquel il offrait un sourire affable.

— Ah ! Te voilà enfin !

Son père s'approcha. Ils devaient dorénavant offrir l'hospitalité au colonel von Feuerbach de la Wehrmacht, expliqua-t-il à sa fille horrifiée. Il espérait qu'elle se montrerait courtoise. Et qui est donc ce jeune homme ?

— Monsieur ? interrogea-t-il en le fixant.

Mathilde répondit très vite qu'il était l'un des cousins de Judith, qu'il fallait l'héberger car …

Elle se tut. Le colonel approchait, courtois et inquisiteur. Il dévisageait Jonathan.

— Nous allons vous laisser, papa, je vais installer Jonathan.

Elle le saisit par le bras, adressa un sourire glacial à l'officier et l'entraîna dans les escaliers.

Sidérée, elle intercepta sa mère, imperturbable et comme indifférente à la présence des soldats.

— Cacher un Anglais ? Mais tu n'y songes pas ! Et Juif de surcroit ! Cette fille est folle…

Mathilde abandonna la partie. Sa mère s'affolait pour rien, son père comprendrait, ce n'était pas un lâche.

— Francine nous a quittés, elle a pris peur, annonça-telle soudain à sa mère.

— Quelle sotte ! Ma fille, tu devras t'en passer, nous sommes quelque peu envahis, il faut également loger l'ordonnance du colonel et quelques autres. Son départ tombe bien. Heureusement Tante Geneviève a refusé de quitter son appartement. Quant à cet Anglais, il doit partir, c'est simple.

— Maman, l'hospitalité…

— Il s'agit de sécurité. Un Anglais ! Un juif ! Tu n'imagines pas, ma pauvre fille.

S'adressant à Jonathan :

— Vous devez partir, jeune homme, dès ce soir.

— Non ! Il dormira par terre, dans ma chambre, il y a le couvre feu, tu ne vas tout de même pas l'envoyer à la mort !

— Le colonel dînera avec nous chaque soir. Henri, ton fiancé, viendra donc aussi. Cela fera une table plus conséquente. Il est donc hors de question d'espérer le faire dormir ici, ou bien il faut informer le colonel. Que penserait-il ? C'est peut-être un espion, il serait arrêté.

— Henri n'est pas mon fiancé, proclama Mathilde, empourprée de fureur.

— Il l'est à dater de ce jour. Nous l'avons décidé.

Jonathan fut installé sur un matelas dans l'arrière cuisine du jardinier. Celui-ci occupait une dépendance avec sa famille au fond du parc. Mathilde n'était pas tranquille. Les Allemands pouvaient le saisir sans qu'elle puisse le prévenir. Il lui avait expliqué être l'ami du frère de Judith, à Londres depuis la déclaration de guerre. C'est là-bas qu'il l'avait connu, et lorsqu'il avait dû à son tour se rendre en France – il précisa qu'il était journaliste - il avait naturellement logé chez elle. Il s'y trouvait lorsque l'officier de la Gestapo et sa cavalcade de soldats étaient arrivés pour réquisitionner l'hôtel particulier où vivait la famille de son amie.

Il raconta que l'officier avait observé le chandelier à sept branches trônant dans le vestibule, puis dévisagé chaque membre de la famille. Il avait alors posé la question « Juden ?» d'un ton froid. Personne n'avait répondu, alors il avait saisi le chandelier, l'avait brutalement cogné sur le front du père en hurlant « Juden ?» Le père avait acquiescé. Jonathan qui se trouvait à l'écart, s'était alors dissimulé derrière la lourde tenture du salon. Sitôt l'ordre glapi d'une voix forte, il avait détalé comme un lapin par la porte de service. Les parents et Judith avaient été transférés dans un camion bâché, sans même une valise, et le véhicule avait démarré. C'était tout ce qu'il savait.

— J'ai eu la chance de vous apercevoir, je ne savais où me diriger.

Le dîner fut d'un ennui mortel. La jeune fille n'accorda pas l'ombre d'un regard à son soi-disant fiancé. Seuls ses parents conversèrent aimablement avec le colonel qui ne cessait de l'examiner comme une bête curieuse, à la suite de quoi l'entrevue que Mathilde eut avec son père, en fin de soirée, fut orageuse. Elle l'accusa de se soumettre à l'ennemi, il se montra cinglant et inflexible. Le jeune homme devait partir dès cette nuit et elle serait fiancée officiellement d'ici une semaine.

Elle sortit en claquant la porte du bureau paternel, chose que jamais, au grand jamais, elle n'avait osé faire jusqu'à ce jour.

Ses parents n'étaient pas ce qu'ils paraissaient être. Ils n'étaient pas hospitaliers. Ni courageux, ni compatissants, ni épris de liberté, rien. Sa désillusion était d'une telle intensité qu'elle se décida à braver l'interdit.

Il était deux heures du matin lorsqu'elle alla gratter à la fenêtre du petit pavillon. Jonathan lui ouvrit lorsqu'elle murmura son nom à travers la fente du volet. Elle le tira par la main et le conduisit en silence vers la fenêtre par laquelle elle était sortie. Elle lui intima l'ordre d'ôter ses chaussures avant de grimper l'escalier qu'elle éclaira avec une lampe de poche. Le silence régnait.

— Le jour tu te cacheras ici, dit-elle en indiquant le placard, et le soir tu dormiras à côté de moi. Je te porterai de quoi manger, je me débrouillerai. Et puis je chercherai comment tu peux quitter la France.

Jonathan rétorqua que ce serait très dangereux et qu'il fuirait dès le lendemain.

La journée avait sans doute été trop fertile en bouleversements. Les yeux grands ouverts sur l'obscurité de la chambre, la jeune fille ne cessait de songer à cet Henri qu'elle méprisait. Un flagorneur de la pire espèce, servile envers ce colonel, pédant avec ses parents, faussement tendre avec elle qui repoussait sans cesse sa main. Il avait outrepassé les limites en lui susurrant à l'oreille « je suis si heureux que vous ayez accepté d'être mon épouse ».

Elle se tournait et se retournait sans cesse, songeant à cette future vie dans laquelle on voulait l'enfermer, et soudain éclata en sanglots.

C'était une nuit singulière. Ils étaient jeunes, perdus, avec au coeur un profond sentiment d'abandon. Les bras de Jonathan vinrent l'envelopper, il murmura des paroles de réconfort, elle se confia à lui. Alors, abasourdi, il lui conseilla de fuir.

Mathilde se sentait bien dans les bras de Jonathan. Elle enroula ses bras autour du cou de ce compagnon inattendu. La réaction caressante et instantanée de Jonathan l'effraya ; les interdits défilèrent dans son esprit sans toutefois qu'elle tente de repousser les gestes tendres et intimes, les mains si douces, le plaisir qui montait...

Tout de même, se gourmandait-elle, poursuivre serait péché.

Et que diraient ses parents qui jamais, au grand jamais, n'avaient abordé avec elle le scabreux sujet de la virginité. Qui allait de soi.

Et que dirait Henri ?

Frémissante d'horreur à la pensée du fiancé imposé, elle se persuada qu'elle pouvait au moins s'offrir pour la première fois à un homme de son choix.

Ils s'aimèrent en douceur, en folie, en abandon total, ils s'aimèrent dans la fougue et les tâtonnements émerveillés et curieux de la jeunesse, dans leur trouble et leur angoisse, et le petit matin les éveilla au son d'une musique martiale qu'ils apprendraient à connaître très vite.

Jonathan se faufila rapidement dans le placard.

Samedi 15 juin 1940

La couturière Louise Tossat arriva peu avant midi chargée d'une ribambelle de chapeaux. Sa mère tenta d'assister aux essais et subit la première rebuffade agressive de sa vie de mère.

Mathilde osa la confiance. Sans cesse en bute aux sollicitations maternelles, ne pouvant faire un pas chez elle sans croiser un militaire honni, entendre des ordres et des claquements de bottes, elle avait parcouru la matinée comme un chemin de croix, dans un état d'énervement proche des larmes. Fuir en compagnie de Jonathan devint une idée fixe et à part cette jeune femme, qui pouvait-elle solliciter pour les aider ? Elle supplia Louise Tossat, les larmes aux yeux, de leur trouver une planque quelconque, faisant surgir la tête de Jonathan du placard à falbalas. Louise éclata de rire. Et promit de s'en occuper.

Elle reviendrait le plus tôt possible avec la nouvelle jupe-culotte qu'elle avait quasiment terminée. Elle y avait travaillé toute la nuit, précisa-t-elle.

Le dîner fut un pensum. Mathilde avait usé de soudaines fringales pour subtiliser de la nourriture à n'importe quel moment de la journée. Etait-elle surveillée ? Le colonel continuait de l'observer avec une attention qui s'apparentait de plus en plus à de la suspicion. Il avait demandé des nouvelles de « ce jeune homme, qu'est-il devenu ? Un Anglais m'a dit votre père ? Un Jonathan ? » On lui avait affirmé qu'il était parti. Le doute avait dessiné sur ses lèvres un sillon sardonique qui effrayait Mathilde. Avait-il deviné ?

Henri était à nouveau là, verbeux et bravache.

Le soir même, lorsque chaque convive se fut retiré, elle retrouva Jonathan.

Etait-ce le désir ou la détresse qui les projetait l'un contre l'autre avec avidité ? Ou bien étaient-ils déjà tombés en amour par quelque sortilège dont la jeunesse possède le secret ?

Fiévreusement, ils arrachèrent leurs vêtements, jupe, pantalon, ceinture, corset. Tombés au sol, froissés, mélangés, ils furent aussitôt repoussés du pied par l'un ou l'autre, tandis que les bouches se cherchaient, que les mains couraient sur la peau, avides de découvrir, encore et encore, ce corps mystérieux où engloutir leur soif de vivre envers et contre tout. Les corps s'enlaçaient avant de s'unir, puis, tout doucement les mots s'en mêlaient, des mots murmurés dans des halètements, des mot gémis, des mots doux qui disaient l'espoir et la tendresse.

Et puis soudain un bruit. Un volet claqua, un rire, un crissement dans le jardin. Mathilde détecta soudain la lumière qui filtrait sous la porte. Elle entendit des pas glisser dans le couloir, à peine assourdis. On ne se cachait pas. On s'était immobilisé derrière la porte et on écoutait. Mathilde et Jonathan osaient à peine respirer. Les corps se figèrent, s'éloignèrent en frissonnant, tandis qu'ils tentaient à mi-voix de se rassurer : deux heures avaient sonné, chacun dormait dans la demeure…

Et, à nouveau, ils se cherchaient dans l'ombre.

Le soleil perçait à peine la nuit lorsque des coups bruyants sur la porte de la chambre réveillèrent les deux amants. Des cris, ceux des parents, d'autres en allemand, se confondaient. Son père protestait, le colonel se faisait sarcastique, autoritaire. Jonathan se glissa vivement dans le placard. Les robes de Mathilde, amassées vers le fond, dégoulinaient sur lui en plis souples et soyeux. Cela suffirait-il ?

Mathilde ouvrit la porte, se frotta les yeux comme ensommeillée, questionna son père qui la tira violemment à l'extérieur, hargneux, sans un regard. Les soldats envahirent la chambre. On dépouilla le lit, on observa sous le sommier, le placard fut fouillé, les robes arrachées des cintres et Jonathan extrait sans ménagement, jeté au sol, menotté.

— Vous voyez, mademoiselle, vos problèmes sont résolus, vous pouvez vous fiancer sans regret maintenant.