Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Siruela

- Kategorie: Krimi

- Serie: Nuevos Tiempos

- Sprache: Spanisch

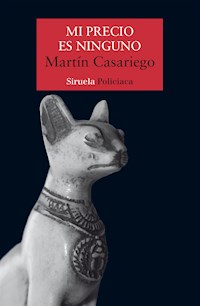

VUELVE MAX LOMAS Tras Yo fumo para olvidar que tú bebes, llega la segunda entrega de una de las series de referencia en el panorama negrocriminal de nuestro país. «Unos diálogos asombrosamente ágiles y brillantes, y unos cuantos temas perfectamente escogidos como banda sonora para componer el encuadre de cada escena». Pilar Castro, ABC «Los grandes temas de la épica están presentes en Mi precio es ninguno, vistos desde la óptica de la ironía cuando no abiertamente del humor. Esa actitud, profundamente moderna, esconde una valorización moral de la sociedad». Juan Ángel Juristo, El Mundo «Desde su primer libro, la obra narrativa de Martín Casariego ha merecido galardones y el reconocimiento de la crítica, que ha valorado siempre lo que sus novelas tienen de indagación en los sentimientos y conflictos íntimos». Ana Rodríguez Fischer, El País «Los grandes temas de la épica están presentes en Mi precio es ninguno, vistos desde la óptica de la ironía cuando no abiertamente del humor. Esa actitud, profundamente moderna, esconde una valorización moral de la sociedad». JUAN ÁNGEL JURISTO, El Mundo Estamos en 1996. Desde hace años Max Lomas parece vivir solo para la decadencia. Suele matar su tiempo en El Gato Azul, un bar de mala muerte de la noche madrileña. No pierde, sin embargo, la esperanza de saldar cuentas con el pasado. Y en efecto, como una ráfaga de vida, este vuelve de golpe una noche cuando la mujer a la que querría haber olvidado, y de la que sin embargo recuerda cada detalle, reaparece en su vida: Elsa, su gran amor y la causa de su ruina seis años atrás; Elsa, que ahora necesita ayuda para salvar a su hermana de las garras de su excompañero en el País Vasco, García. Mientras decide si puede o no volver a confiar en ella, y con la desaparición de tres kilos de cocaína como excusa, Max sabe que ha llegado el momento de tomarse su revancha... Tras Yo fumo para olvidar que tú bebes, llega la segunda entrega de una serie que es ya una referencia inexcusable dentro del panorama negrocriminal de nuestro país. Una historia irónica y salvaje que se sustenta en un agudísimo sentido del humor y constituye un singular homenaje tanto a los grandes motores del género —la lealtad, el amor, la traición y la muerte— como a algunos de sus más brillantes exponentes, como Dashiell Hammett, Raymond Chandler o Ross Macdonald.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Veröffentlichungsjahr: 2021

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Edición en formato digital: abril de 2021

En cubierta: fotografía de © iStock.com/Kowit78

Diseño gráfico: Gloria Gauger

© Martín Casariego Córdoba, 2016, 2021

Autor representado por MB Agencia Literaria

© Ediciones Siruela, S. A., 2021

Todos los derechos reservados. Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.

Ediciones Siruela, S. A.

c/ Almagro 25, ppal. dcha.

www.siruela.com

ISBN: 978-84-18708-39-8

Conversión a formato digital: María Belloso

El hombre es una pregunta sin respuesta.

El amor es una respuesta sin pregunta.

PEDRO CASARIEGO CÓRDOBA

La serie de Max Lomas está dedicada

a los que quiero y a los que me quieren.

Creo que, felizmente, son los mismos.

1

El reloj de la pared marca las siete y veintitrés. Elsa lleva ya ocho minutos de retraso.

En eso no ha cambiado.

Se habrá plantado ante el espejo, esperando que le diga quién es la más bella del reino.

Y, si el espejo le ha dicho que ella, habrá salido a matar.

Como yo.

Hoy ha sido el día más corto del año, y hace más de una hora que el sol ha tomado las de Villadiego. A veces pienso que si en diciembre viéramos en blanco y negro no nos daríamos cuenta. Mírenme. Vuelvo a tener buena facha, ¿verdad? Como en los viejos y buenos tiempos. Bien vestido y bien afeitado. Se nota que los zapatos son de estreno. No hace ni cuarenta y ocho horas mi pinta era bastante peor. Es increíble lo que puede hacer el amor de una mujer por el aspecto de un hombre. Aunque la cojera, cortesía del Manco, sigue igual, claro. Ni siquiera Elsa es capaz de cambiar una cosa así.

—Un DYC con hielo. Dos dedos de DYC, si me haces el favor.

Para marcar la medida pongo los dedos junto al vaso. En horizontal, no en vertical, no vayan a creer. El camarero, un jovenzuelo escuchimizado, no se pasa ni media gota, no sé si porque una mano con tres gruesos anillos le infunde respeto, o porque tiene instrucciones de ahorrar. Es un valiente. Aceptar trabajar aquí, con lo que sucedió anteanoche...

Miren mis ojos... ¿Qué ven en ellos? Sea lo que sea, seguro que algo distinto de lo que habrían visto hace seis años.

Tan solo dos días atrás me hallaba sentado en este mismo taburete. Aunque no todo estaba igual. Por ejemplo, colgaba un espejo cerca del reloj, delante de esos dos nuevos agujeros. Sobre el dintel de la puerta, como ahora, se aposentaba la figura de cerámica de un gato pintado de azul, con un medallón en forma de escarabajo en el pecho, un gato que al principio me disgustaba, pero al que he acabado apreciando. Sin embargo, esa figura ha perdido a la que la acompañaba, la de un elefante con la trompa alzada, barritando.

Pero había dos cambios mucho más importantes, tras cinco años en esta caverna: yo casi había abandonado toda esperanza de volver a ver a Elsa y el camarero era Toni, al que ustedes ya deberían conocer, en vez de este palillo de Sabas.

Y ya he dicho que mi aspecto era bastante peor...

2

¿Ven?

El mismo reloj, solo que marcaba las diez y media. A su lado había un espejo, en el que me veía reflejado: un varón blanco de treinta y tres años, con una chaqueta vieja, unos pantalones gastados por el uso y unos zapatos de marca, pero en las últimas, encorvado sobre la barra. Tras esta, el que atendía era Toni, un chaval al que una ya casi totalmente erradicada enfermedad infantil había dejado parapléjico. Toni usaba muletas para desplazarse, aunque dentro de la barra lo hacía a gran velocidad apoyándose en los codos. Tenía una fuerza terrible en los brazos, y sus manos eran como tenazas. En cuanto al gato pintado de triste y azul, estaba sobre el dintel y sobre los cuartos traseros, esperando no se sabe qué con la inmovilidad de un faraón y la paciencia de un chino, observándome, como ahora. Contrastando con su tranquilidad, el elefante parecía furioso.

En realidad, todo esto empezó hace mucho tiempo, suponiendo que ustedes estén de acuerdo conmigo en que ocho años es mucho tiempo. Algo en lo que, desde luego, ni un chino ni un faraón convendrían.

—Otro, Toni.

Toni vertió dos dedos de DYC. El pobre tenía un catarro de narices. A perro flaco, todo son pulgas. Puse mi mano junto al vaso para indicarle que quería tres.

—No ratees, chaval, que en mis planes no entra donar mi hígado.

Toni me miró con lástima, o puede que simplemente con simpatía, para darme la oportunidad de conformarme con dos dedos, pero me mantuve inflexible y rellenó el vaso hasta la altura indicada. A Toni ya no le llamaban la atención los anillos que rodeaban mis dedos: dos en mi mano izquierda y tres en la derecha. En total, cinco anillos, si no han cambiado las matemáticas, y ninguno de ellos una alianza. Cinco anillos que hace tiempo dejaron su sello en unos cuantos rostros. Todavía los llevaba, por costumbre y porque creía que me daban suerte.

¿Suerte?

¿A estas alturas, Max Lomas?

Aparte de Toni y de mí solo había un par de parejas, que se metían mano en los rincones con bancos almohadillados, atraídas por la penumbra. El resto del bar, su mobiliario, su música o su servicio, no conseguía atraer a nadie.

En cinco años nadie se había molestado en pintarlo, comprar un disco, limpiar los almohadones o disimular las quemaduras de cigarrillos, ni siquiera en reponer un par de bombillas fundidas. El Gato Azul era una señora gorda y fea que llevaba demasiado tiempo sin ducharse ni maquillarse, y yo me había casado con ella. Por eso Toni y yo nos volvimos cuando oímos que la puerta se abría y cerraba.

Bueno, yo me giraba cada vez que se abría, siempre con el mismo anhelo rematado por el mismo desengaño.

No, no había abandonado toda esperanza al entrar en esta caverna. Aunque, quizá para demostrarme a mí mismo que ya todo me resbalaba, sí había abandonado la costumbre de los guardaespaldas de sentarme de frente a la puerta, con la espalda contra una pared.

Resultaba curioso. Albergaba la ilusión de que algún día entrara Elsa y, a la vez, sabía que era casi imposible que eso sucediera. Una escaramuza más de la eterna guerra entre racionalidad e irracionalidad.

Una mujer, de perfil, elegantemente vestida con un abrigo negro, apoyaba una pierna en un taburete, examinando la carrera que se había abierto camino en su media. Toni emitió un silbido de admiración bajito, para que solo lo oyera yo. No era para menos: aquella carrera, en aquellas piernas, no era una carrera cualquiera. Era las 24 Horas de Le Mans, y mi corazón se puso a galopar.

Casi imposible. Y, sin embargo, por fin, me había encontrado.

«Quien bien se ha escondido bien ha vivido», escribió Ovidio pensando en Epicuro.

Empezó a sonar Caballo viejo, interpretada por Los Macondo. Cuando el amor llega así de esta manera / uno no se da ni cuenta. / El cauca se reverdece y el guamachito florece / y la soga se revienta. / Caballo le dan sabana porque está viejo y cansao...

So, caballo, me dije.

En mil ocasiones había imaginado aquel momento. A veces me levantaba e iba hacia ella, a veces me ponía a bailar, a veces me escapaba, a veces me quedaba atornillado al taburete, impertérrito, como un maniquí.

Y a la hora de la verdad fue esto último lo que hice, pese a que mi corazón continuaba galopando.

—Virgen Santa —exclamó la mujer.

Aunque no hubiese hablado, aunque me hubiera dado la espalda, aunque llevara tanto sin verla, e incluso aunque ahora gastara abrigo, la habría reconocido entre un millón.

Tras el galope desenfrenado, el corazón me dio un vuelco, como si hubiera tirado violentamente de las riendas.

Corazón estúpido y desobediente.

Me giré y le di la espalda.

Elsa se acercó a la barra y, sin siquiera mirar al tipo que se encorvaba sobre ella, esto es, sin dignarse mirar a un servidor, se dirigió a Toni. Si yo hubiera sido un taburete, me habría hecho el mismo caso. O puede que más: igual me habría plantado la pierna encima.

—Un paquete de Dunhill, por favor.

En realidad, a lo mejor tampoco había reparado en Toni, y Toni no era para ella más que una máquina expendedora de tabaco. Tenía la rubia melena lustrosa y brillante, perfectamente peinada, como si acabara de salir de la peluquería.

—No hay.

Y si una potra alazana caballo viejo se encuentra / el pecho se le desgarra...

Toni se pasó rápidamente el dorso de la mano por debajo de la nariz. Ante tan distinguida dama le avergonzaba sorberse los mocos como hacía cuando estaba con cualquier otro cliente.

—Entonces, Marlboro.

El ayer no existe, pero el pasado estaba aquí. Recordé al Jari y a Marlboro, sus cadáveres en un descampado.

Elsa le dedicó una sonrisa que habría desarmado a un gladiador romano. Toni echó un veloz vistazo hacia los paquetes de tabaco que se amontonaban en una de las baldas, y luego se volvió nervioso hacia Elsa.

—Tampoco hay.

—Bueno, el rubio más caro que tengas. Ya sabes. El tabaco, rubio. Los hombres, según.

Elsa volvió a sonreír a Toni. No lo he dicho porque no me ha dado la gana, pero el muchacho era muy moreno de piel y de pelo, así que aquello podía tomarse por un cumplido. Toni le pasó un paquete de Camel.

—Son tres cincuenta.

Ahora era Toni el que me daba lástima a mí. Le creía capaz de estar un año reproduciendo en su cerebro las facciones de aquella mujer, tentado de pensar que ella alimentaba las mismas ensoñaciones que él. Toni lo tenía crudo con las mujeres. Un gran corazón, sí, pero sobre un par de muletas. Yo confiaba en que acabara encontrando un mirlo blanco, pero, si para los demás era difícil, no digamos para él. Toni había visto una película en la que la chica se enamoraba del protagonista, un impedido, pero eso todavía no había sucedido en la de su vida. Nunca había tenido novia, y miraba a Elsa embobado. No sabía qué estaba pasando.

Yo sí.

Simplemente, que Elsa estaba comprando una cajetilla de tabaco.

De cualquier modo, la sorpresa de Toni era muy comprensible: su bareto no era lugar para mujeres como aquella. Una luz hacía que nuestras sombras se destacaran de forma nítida sobre la pared. Miré las siluetas como si fueran ellas las que hablaran, como si estuviese asistiendo a una función de un teatrillo.

—¿Tienes fuego?

Elsa había abierto la cajetilla de tabaco y extraído con un gesto lleno de gracia un cigarrillo que ahora estaba en sus labios. Jamás prendía sus propios cigarrillos. Podría pasarse veinte horas con un pitillo en los labios muriendo por fumárselo y sin encenderlo, si había un hombre en cien metros a la redonda. Pensaba que cada uno desempeñaba un papel en esta vida. Y ella era la Chica.

—¿Yo?, sí —intervino la silueta masculina.

—Vaya, Max —respondió la silueta femenina sin volverse—. Creí que ibas a pasarte la noche ahí sentado sin decir esta boca es mía. Por cierto, deberías comprarte unos zapatos. Esos que arrastras tienen pinta de que les has dado ya un par de vueltas al cuentapasos. Me parece muy bien que pases de estar a la última, pero de ahí a estar en las últimas hay un trecho.

Si la había sorprendido, sabía disimularlo. Habría reconocido mi voz entre un millón, aunque ahora fuera más aguardentosa, aunque llevara demasiados años sin escucharla. En cuanto a ella, había endurecido un poco su manera de hablar.

Ya averiguaría si su dureza era la de una coraza o la de su corazón.

La canción seguía sonando. Cuando el amor llega así de esta manera / uno no tiene la culpa. / Quererse no tiene horario ni fecha en el calendario / cuando las ganas se juntan...

El cigarrillo tembló un instante en su boca, y, cuando dejó de hacerlo, se volvió hacia mí, para mirarme por primera vez, respirando tranquilidad. Sí, seguía teniendo un magnífico dominio de sí misma, pero ahora usaba abrigo, una prenda que antes despreciaba y ni por equivocación se ponía. Esta Elsa de más de un lustro después, que acariciaba el dorso de mi mano mientras le ofrecía fuego, había renunciado a luchar contra el frío contando con su mente como recurso principal. ¿Era ahora más débil o, por qué no decirlo, más humana?

Sí, me había rozado la mano, mientras le daba fuego.

Me esforcé por convencerme de no haber sentido nada.

Pero claro que sentía. Una mezcla de odio y amor.

Y no necesariamente en ese orden.

De fascinación, temor y deseo, una mezcla que pretendía haber enterrado, y que afloraba con intensos colores, rojo, negro, verde.

Cuando el pitillo estuvo prendido, Elsa se separó de mí y me observó.

—Gracias —dije, tras aguardar unos segundos.

—De nada —replicó.

—¿Realmente crees que eres tú quien ha tenido la atención?

Me miró en silencio, como estudiándome, con una mueca de ironía casi imperceptible.

—Llevo años soñando con este reencuentro. Lo imaginaba menos frío.

—¿Cómo me has encontrado, Elsa?

—Casualidad.

Vitam regit fortuna non sapientia. «El azar, no la sabiduría, rige la vida». O eso escribió Cicerón.

—Y que he entrado en unos mil bares, buscándote.

—No naciste en España, tenías la columna torcida, aunque estabas llena de contradicciones, tus convicciones eran firmes, y jamás usabas abrigo. ¿Qué queda de todo eso, Elsa?

—Sigo sin haber nacido en España, cariño. Si es que es verdad lo que me dijeron.

Apuré de un trago el vaso y me volví hacia Toni.

—Ponme otro.

—¿DYC?

Le miré con curiosidad. Supuse que la visión de Elsa le había obnubilado.

—Veo que conservas tus dotes adivinatorias.

—¿Ya no usas petaca, cielo?

Elsa inspiró hondo. Cuando estaba agitada y con un cigarrillo en las manos, parecía una locomotora a todo vapor. Sus labios estaban pintados con la limpia precisión de un jeroglífico egipcio.

Me llevé la mano al bolsillo interior de la chaqueta y saqué una petaca, en otro tiempo brillante y plateada, y ahora injuriada por diversos arañazos oscuros. La puse bocabajo. No cayó ni una gota.

—Está vacía —dije—. Tan vacía como tu corazón.

Imagínense ustedes la mariposa más bella del mundo, un magnífico ejemplar azul brillante de tamaño doble del de la palma de mi mano. No me lo he inventado: existen en ciertas selvas, tristes trópicos. Ahora, imaginen que esa preciosidad almacena más veneno que el anillo de un Borgia. Si ya lo han hecho, es posible que acaben de imaginarse ustedes a Elsa Arroyo.

O en esas me debatía yo.

Inesperadamente, la sombra de la mujer se abalanzó en los brazos de la del varón.

3

Elsa me abrazaba, y mis brazos permanecían rígidos, pegados a los costados.

Dejé de mirar las sombras.

—Oh, Max —estalló—. ¿Eres realmente tú? ¿Qué te hicieron?

¿Que qué me hicieron? Había tardado un poco en preocuparse, la verdad. Aquello fue como una bofetada que rompía el encanto de la escena y me devolvía a la realidad: a la realidad de mi soledad, de mi rencor ahogado en alcohol, de mi aspecto triste, de mi ropa arrugada.

De mi rodilla destrozada por una bala calibre 38 Super y reparada en una mesa de quirófano. De los meses de dura rehabilitación, de los años de desesperación.

A ella, en cambio, los años no parecían haberle hecho nada: estaba espléndida, y Toni, que la miraba como si fuera la primera mujer que veía en su vida, ni se acordaba de que aún no había catado ni una peseta de las trescientas cincuenta del Camel.

Realmente espléndida.

Con seis años más, pero una mujer de veintiocho no tiene nada que envidiar a una de veintidós. O incluso está mejor, si la vida no se ha ensañado con ella. Y en este caso, apostaría a que era más bien Elsa quien se había ensañado con la vida.

Guardé la petaca vacía y miré al espejo tras la barra, y el espejo me devolvió una bonita estampa: una mujer de cuidada melena rubia y elegante abrigo, abrazada a un hombre pobremente vestido, y un muchacho sin pelos en la barba apoyado sobre los codos en la barra y contemplando embelesado la escena. ¿No es esa la más socorrida representación del Amor? Venus, Marte y un querubín.

El hombre se quitó a la mujer de encima, y dijo:

—Fumas demasiado.

Elsa, sin dejar de mirarme ni por un instante, dio una profunda calada.

—Estoy intentando dejarlo, cariño. —Y expulsó el humo en mi dirección.

Seis años sin saber de ella. Seis años sin verla.

Siendo más preciso: cinco años, ocho meses y tres semanas odiándola.

Ahora sonaba Better off dead, de Elton John. There was a face on a hoarding that someone had drawn on...

Toni había terminado de servirme el whisky. Sujeté la botella e impedí que la retirara.

—Ponme la botella entera, Toni.

—No bebas más —dijo Elsa.

—¿Por qué no?

—No te sienta bien.

—No creas. Cuando bebo, tú eres más bella y yo soy más locuaz. Siempre cuidó de mí, como una enfermera —le confié a Toni, que seguía sujetando la botella, aún no repuesto del todo de la sorpresa de que yo conociera a aquella dama que parecía sacada de un anuncio de Martini—. Te he dicho que dejes la botella.

Toni la soltó.

—Entonces ponme a mí una copa —terció Elsa—. Pero no de ese desatascador. Ponme algo más decente.

—Siempre fue así —expliqué—. Cuando yo bebía, ella también. Si yo no empinaba, ella tampoco. Creo que lo llama «solidaridad alcohólica», o algo así.

—¿Tienes tela? —disparó Toni.

Ave María Purísima. Ahora era yo el sorprendido. ¿Había dicho eso porque quería intervenir en la conversación y era lo primero que le había pasado por la cabeza, o quería dejarme en mal lugar? Toni sabía perfectamente que yo pagaba a fin de mes. Y, a veces, a fin del mes siguiente. Caray con el camarero.

—Pago yo —intervino Elsa.

Toni ya le estaba sirviendo su whisky. Había sacado la botella de Ballantine’s, semitapada por otras de peor calidad. En El Gato Azul el Ballantine’s se reservaba para las grandes ocasiones. Imagino que eso acabará de dar una idea de la categoría del bar. Elsa había puesto dos dedos junto al vaso para marcar la altura.

Dos dedos largos y delicados en una mano sin anillos.

Me felicité por ello, y nada más felicitarme me maldije. ¿Qué me importaba a mí?

Mucho.

Qué descorazonador resultaba comprobarlo.

Toni miró el reloj. Las once menos cuarto. Nuestras miradas se encontraron en el espejo. Toni no quería perderse palabra, pero el estómago es el estómago, y a esa hora nunca perdonaba un perrito caliente. Si no llenaba el hueco, se mareaba. Además, desde la cocinita que había detrás del bar podía continuar escuchando nuestra conversación. Le hice una seña para que fuera a hacerse el dichoso perrito. Antes de desaparecer por la puerta, apoyado en sus muletas y rodeado de más ruidos metálicos que Lancelot, bajó un poco el volumen de la casete. No quería perderse una, pero eso no me molestó, porque el muchacho tenía buen fondo.

—¿Eres rica? —dije, sin mirarla—. ¿Cuánto sacaste por aquello?

—No fui yo.

—¿No? Se suponía que eras tú quien iba a entrar, y lo que entró fue primero el Almendro, con ganas de matarme, luego dos sicarios y, por último, una bala en mi rodilla. ¿Sabes que gracias a ella puedo predecir cuándo coño va a llover?

—¿Ah, sí? —Me miró con insolencia—. ¿Y cuándo coño va a llover?

—Esta noche.

—No te lo crees ni tú.

—Apuéstate algo.

—Yo no apuesto contigo ni una cerilla: nunca pagas, que te conozco. No sabes perder. Y jamás confiaste en mí.

No me vi con fuerzas de refutar aquella triple mentira de que nunca pagaba, de que no sabía perder y de que jamás confié en ella. Elsa era como Santillana del Mar: ni era santa, ni llana, ni tenía mar.

If you ask how I am then I’ll just say inspired. / If the thorn of a rose is the thorn in your side / then you’re better off dead if you haven’t yet died...

—Ni en ti ni en un perro rabioso. —Le seguí la corriente, con intención de herirla—. Pero esa noche sí lo hice. Perdí una mujer, pero gané un apodo: el Cojo. Perdí también la ilusión. Claro que no puedo quejarme: el hombre al que debía proteger se llevó tres balas, la primera entre las piernas, la segunda en la barriga y la tercera entre los ojos. Todavía me pregunto por qué no me mataron a mí también.

—Fue por mí.

—¿Por ti? —Di un trago. Hablar tanto estaba desertizando mi garganta—. ¿Por ti? Esa gente no lo hace por ti. Esa gente lo hace porque sí. Fue un capricho o un insulto; algo así como decirme: eres-una-mierda-no-vales-un-asesinato-que-te-den-por-culo.

—Me obligaron a dejar de verte a cambio de tu vida. García me amenazaba con matar a Rosa.

Rosa. Su hermana pequeña contaría ya veintidós años. Hace seis estaría mal visto desearla. Ahora debía de ser una flor pura. Si es que había conservado su pureza.

—Todo lo hice por ti. ¿Sigues odiándome?

Toni regresó a la barra masticando a dos carrillos, con un platito ocupado por medio perrito caliente y un bote de kétchup, y puso la música al volumen normal. Desde luego, no se podía decir que este chico fuera la discreción en persona. Espachurró el bote de Uncle William y echó más kétchupen el perrito. Un baño de sangre.

Quizá debería habérmelo tomado como una premonición.

4

Elsa aplastó lo que quedaba del cigarrillo contra el fondo del cenicero.

—Di: ¿sigues odiándome? —repitió.

Casi suplicaba un no. Sus ojos de esmeralda brillaban, y su voz había temblado imperceptiblemente. Bueno, imperceptiblemente para un oído menos fino que el mío.

Lo más peligroso del odio es que parece muy razonable.

—Haber ido a la policía. Habérmelo dicho. Haberte fugado conmigo, si no me creías capaz de enfrentarme a García y su troupe de muñones. ¿Que si sigo odiándote? Te habría matado, pero soy incapaz de odiar durante tanto tiempo seguido. Te odié unos cuantos meses, creo que seis o siete. Tendría que hablar con mi contable. Luego te olvidé.

Sí, ya sé qué han pensado: Max Lomas es un mentiroso, porque antes dijo que la llevaba odiando cinco años, ocho meses y tres semanas. Bueno, fue antes cuando fui sincero: la seguía aborreciendo. Aborrecía su nuevo y caro abrigo tanto como ella despreciaba antes todos los abrigos, aborrecía su insultante dominio sobre cualquier situación y, sobre todo, aborrecía esa forma de mirar que todavía conservaba mirara a quien mirara, como diciendo: tú eres importante para mí. Como atravesándote dulcemente. Y al pobre Toni lo tenía ya en el bote: a Elsa solo le faltaban un par de lagrimitas para redondear la faena. Sin ir más lejos, esas dos que llevaban un rato asomadas a sus ojos, convirtiéndolos en la superficie de un lago helado, verde y brillante. Toni terminó el perrito, y se limpió con una servilleta el kétchup de la barbilla haciéndose el despistado, pero con la oreja puesta.

—No podía escaparme contigo: tenían a Rosa... ¿Me olvidaste?

—Sí. Como se olvida el árbol de la hoja seca que se lleva el viento —articulé lentamente.

—¿Recuerdas lo último que te dije?

—Perfectamente. Que me amabas. Me entró por un oído y me salió por el otro.

—Te dejé un mensaje en el parador de Jarandilla. ¿Se te ocurrió ir allí?

—Sí. Vi la servilleta con un beso tuyo. La quemé —dije, satisfecho de ir soltando parte de mi rabia.

Todavía me quedaba mucha.

—Bien. —Su voz se había secado, como una de esas malditas hojas—. Vine por tabaco, y ya lo tengo. Cóbrate, Toni. Ya he hablado suficiente con esta garrafa de whisky barato.

Dejó un billete de dos mil bajo su vaso, e hizo ademán de levantarse. Se lo impedí agarrándola del brazo.

—Suéltame, DYC Turpin —dijo sin mirarme, y enfatizando el DYC.

Elsa sabía ser cruel cuando quería. Me sentí hervir por dentro. Era un géiser, una pastilla efervescente, el ronroneo de un gato. Pero el ronroneo era de ira y no de placer. Cogí la botella de DYC y me llevé la mano derecha al interior de mi chaqueta.

—No me llames «garrafa de whisky», ni «DYC Turpin».

—¿Por qué no? Seis años soñando para esto.

—Porque sigo siendo el de antes.

El de antes. En los viejos tiempos, ella no se habría atrevido a llamarme así. O, mejor dicho, no habría querido.

Mi voz, ahogada por la rabia, había sido poco más que un murmullo salido entre dientes. Lancé la botella contra la pared, al flanco del espejo en el que no estaba el reloj, al tiempo que sacaba la pistola, y apreté dos veces el gatillo. La botella se rompió, pero no en el aire, sino tras chocar contra la pared, que quedó salpicada de whisky. En cuanto a las dos balas, tampoco se perdieron del todo: hicieron estallar aquel espejo.

Había fallado, sí. Pero mis dos tiros habían hecho blanco en Elsa, y Elsa se había resquebrajado en mil pedacitos de cristal, como si fuera la dama de Shanghái.

Era un consuelo.

Aunque ella siempre me había recordado, en rubio, a Ava Gardner, y no a Rita Hayworth.

Localicé los dos casquillos en el suelo. En medio minuto se habrían enfriado y podría recuperarlos. Toni, pálido, salió de la barra con un recogedor y una escoba para arreglar el estropicio. Con muletas y todo, se las arreglaba para desempeñar tareas como esa, y yo le admiraba por ello.

Las dos parejas que habían estado magreándose en un rincón durante todo aquel tiempo se levantaron, recompusieron apresuradamente sus figuras y salieron.

—Estoy impresionada, ¡qué puntería! —se burló Elsa, pero, pese a la ironía de su tono, advertí que había un rayo de alarma en sus ojos, y que no perdía de vista la puerta.

Comprendí que había alguien más. Alguien que podría sentirse atraído por el escándalo.

—¿Quién va a venir?

Elsa no contestó. Su cerebro estaba funcionando a toda máquina. Saber cuándo pensaba era fácil. Saber qué, imposible. La puerta comenzó a abrirse.

Empuñé con fuerza la Star BM, y la apoyé sobre mi muslo, disimulada por el faldón de la chaqueta.

La puerta se abrió del todo...

5

... y apareció una de las chicas que se había estado pegando el lote. Era más bien baja, tenía el pelo rizado y llevaba minifalda y unas medias que le llegaban poco más abajo de las rodillas, con lo que parte de sus piernas gordezuelas quedaba al aire. Fue directa por un bolso que había sobre la mesa, y se dispuso a salir sin decir ni pío. Pero, antes de que llegara a hacerlo, la puerta se abrió de nuevo, y casi se chocó con un ejemplar de orangután macho de unos treinta años, que obsequió a su culo con una apreciativa mirada. Tenía rasgos indios o agitanados, pelo lacio y azabache, y el rostro cobrizo, con más hoyos que un campo de golf.

—No tengas tanta prisa, coneja, que tengo una zanahoria para ti.

Vaya con el gigante. Gozaba del divino don de la oratoria.

—Te codeas con caballeros, ¿eh?

—Imbécil —me respondió Elsa.

Aquel «imbécil» proferido en un susurro tuvo la virtud o el defecto de hacer que volviera a sentir que entre Elsa y yo había algo más que palabras, una especie de camaradería, una especie de atracción, de sobreentendidos y afinidades, de reguero de pólvora que cualquier chispa podría encender de nuevo.

El picoso se volvió hacia nosotros, y al verme sonrió. Su sonrisa acentuaba su fealdad, lo cual tenía cierto mérito. Gastaba una camisa blanca con flores, unos pantalones rojos y una chaqueta rosa. Puro sabor latino. Su aspecto era menos tranquilizador que un bate de béisbol en manos de un cabeza rapada.

—Y, hablando de prisas, ¿qué cojones ha sido el pifostio? —preguntó el recién llegado.

—Se ha roto el espejo y una botella —contestó Toni, que estaba recogiendo el estropicio, para desviar la atención de mí.

—Tú, parala, deja en paz los putos cristales, que se me chirrían los oídos, y larga solo cuando te pregunten.

Toni dejó inmediatamente de barrer, y se quedó inmóvil, pegado a la pared como una salamanquesa, sostenido por sus muletas. Estaba tan asustado que su sombra parecía la sombra de una sombra.

—Y tú, Ensueño, ya has tenido tiempo de sobra para ir al tigre, vamos que nos vamos.

El picoso no me perdía de vista. Algo en mi aspecto le inquietaba, y por eso no se había despegado de la puerta.

—No quiero ir —me suplicó Elsa.

Me di el gustazo de encogerme de hombros.

Pero Elsa no se rendía fácilmente. Sacó un segundo pitillo.

—Es por Rosa, Max. Quieren ponerla a trabajar y que yo los ayude a encontrarla. No permitas que me lleven. Si no es por mí, hazlo por ella —rogó.

Eso era un golpe bajo. Si jugase al fútbol, se creería con derecho a sustituir los tacos de sus botas por clavos.

Antes no era así, o yo no la recordaba así.

En realidad, no sabía a ciencia cierta cómo era ahora ni cómo era antes. Desde el día de la traición había estado pensando en ella y, posiblemente, desfigurándola, inventándola.

Inventando, por ejemplo, que siempre jugaba sucio.

Solo estaba seguro de una cosa: ayer había sido feliz con ella, y hoy continuaba ejerciendo sobre mí un poder irresistible.

Sonaba Blitzkrieg Bop, de los Ramones.

Tú ganas, pensé. Y dije:

—La chica se queda conmigo.

Hey ho, let’s go. / Shoot’em in the back now...

—¿Ah, sí? —La boca del orangután se torció en un feo gesto—. Pues sal tú, torero.

—He dicho que se queda conmigo. Eso quiere decir que yo tampoco salgo, Einstein.

El picado de viruelas avanzó un paso hacia mí. Si llegábamos a las manos, yo sería un juguete en las suyas. Di un par de palmadas con mi pistola en el muslo, y el orangután se detuvo.

—¿Qué llevas ahí?

—Algo muy gordo. Voy a darte otra pista, cerebrito: escupe plomo.

—Mátale o lo hará él —susurró Elsa—. Va armado.

Digan lo que digan, la Naturaleza no sabe hacer bien las cosas. Elsa tenía una voz dulce, pero de sus labios debería salir el silbido de las serpientes.

—¿Por qué no le desarmas tú con alguna de tus maravillosas sonrisas, cielo?

A mi izquierda, Toni parecía una estatua, algo así como el Homenaje del Pueblo Socialista al Barrendero Inválido de Guerra. A mi derecha, Elsa parecía una gata en peligro, con las uñas sacadas. Y, enfrente, el orangután parecía una roca que recordaba la figura de un orangután. Mas la roca se movió. Apunté al elefante de porcelana que había encima de él, sobre el dintel de la puerta, una de las cosas de aquel antro a las que siempre había tenido manía. Pero en ese instante Elsa, muy oportuna, me clavó las uñas en el brazo, y en lugar de al elefante le acerté a aquel tipo en pleno cuello.

O, mejor dicho, le fallé en pleno cuello.

La bala rompió la cadena de la que colgaba una medalla de la Virgen María, y la sangre empezó a manar a borbotones. Tenía el rostro pintado de sorpresa, y en un pispás tuvo la camisa pintada de rojo, haciendo juego con el pantalón y la chaqueta. Se llevó la mano derecha al feo orificio por el que se le escapaba la vida, y ahora la sorpresa fue mía: empuñaba un revólver, Astra Police, calibre 357 Magnum, tambor de rotación antihoraria, que había sacado con tanta celeridad que yo ni lo había advertido. Quizá Elsa tuviera razón, después de todo.

La curda se me quitó de golpe.

El orangután se tambaleó, vaciló unos instantes y se desplomó sin emitir un solo sonido. Si murmuró después alguna palabra, si movió los labios para expresar un postrer deseo o pronunciar una frase lapidaria que le hiciera pasar a la historia, es cosa que no se sabe, porque nadie se molestó en esforzarse por oírla.

—Pena, penita, pena —murmuró Elsa.

Me clavó las uñas, ahora en el muslo, y miró hacia la entrada.

—¿Hay más?

—Sí.

—Vámonos.

Elsa me miró sin moverse, con el Camel entre los labios, expectante.

—Déjate de tonterías —dije.

Tiré de ella, pero era como si tuviera Super Glue en el culo: no se despegó ni medio centímetro del asiento. Sabía que perdería el tiempo discutiendo, así que saqué el mechero y encendí su cigarrillo.

—Gracias, cariño.

La agarré de la muñeca y tiré para que reaccionara. Con el cigarrillo encendido, se levantó con la presteza de una saltimbanqui.

—Ay... —protestó—. Me haces daño. Nunca has sabido tratar a una mujer.

Entonces pensé en Toni, asustado y vulnerable como una liebre en campo abierto. No podía llevarle conmigo, porque retrasaría demasiado la fuga, pero tampoco podía dejarle así. Cogí el bote de kétchup que había sobre la barra y eché un chorro en su impecable camisa blanca, recién lavada y recién planchada. Me miró mudo de asombro.

—Túmbate. Hazte el muerto si no quieres estarlo de verdad. ¡Rápido!

Le pegué un empujón, lo justo para desequilibrarle, y Toni cayó sobre el trasero, amortiguando la caída con sus brazos.

—Esta es la bala que te ha matado.

Apunté de nuevo al elefante e hice fuego. Esta vez la esculturilla saltó hecha pedazos. Antes de desaparecer por la cocinita recogí en un abrir y cerrar de ojos las cuatro vainas y, mientras lo hacía, eché un último vistazo a Toni: ya estaba tumbado cara al techo, con la camisa blanca llena de sangre de película de serie Z.

En cuanto al gato, o más bien gata, pues representaba a la diosa egipcia Bastet, algo que sin duda ignoraba quien la hubiera puesto allí para decorar el bar, me miraba impasible, sin que pareciera afectarle la soledad a la que acababa de condenarla.