9,99 €

Mehr erfahren.

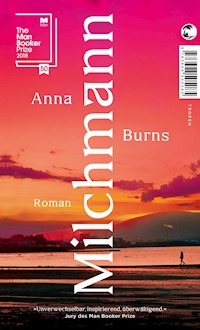

- Herausgeber: Tropen

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

»'Milchmann' ist stilistisch vollkommen unverwechselbar. In einem Moment beängstigend, dann wieder inspirierend. Überwältigend.« Jury des Man Booker Prize - SPIEGEL BESTSELLER - Man Booker Prize 2018 (Fiction) - National Book Critics Circle Award 2018 (Fiction) - Orwell Prize 2019 »Der Tag, an dem Irgendwer McIrgendwas mir eine Waffe auf die Brust setzte, mich ein Flittchen nannte und drohte, mich zu erschießen, war auch der Tag, an dem der Milchmann starb.« Mit Milchmann legte Anna Burns das literarische Großereignis des vergangenen Jahres vor. Ein Roman über den unerschrockenen Kampf einer jungen Frau um ein selbstbestimmtes Leben – weltweit gefeiert und ausgezeichnet mit dem Man Booker Prize. Eine junge Frau zieht ungewollt die Aufmerksamkeit eines mächtigen und erschreckend älteren Mannes auf sich, Milchmann. Es ist das Letzte, was sie will. Hier, in dieser namenlosen Stadt, erweckt man besser niemandes Interesse. Und so versucht sie, alle in ihrem Umfeld über ihre Begegnungen mit dem Mann im Unklaren zu lassen. Doch Milchmann ist hartnäckig. Und als der Mann ihrer älteren Schwester herausfindet, in welcher Klemme sie steckt, fangen die Leute an zu reden. Plötzlich gilt sie als »interessant« – etwas, das sie immer vermeiden wollte. Hier ist es gefährlich, interessant zu sein. Doch was kann sie noch tun, nun, da das Gerücht einmal in der Welt ist? Milchmann ist die Geschichte einer jungen Frau, die nach einem Weg für sich sucht – in einer Gesellschaft, die sich ihre eigenen dunklen Wahrheiten erfindet und in der jeglicher Fehltritt enorme Konsequenzen nach sich zieht. Stimmen zur englischen Ausgabe »Ein einzigartiger Blick auf Irland in Zeiten des Aufruhrs.« Jury des Man Booker Prize »Brillant. Die beste Booker-Preisträgerin seit Jahren.« Metro »Tiefgründige, ausdrucksstarke, eindringliche Prosa.« Sunday Telegraph »Auf ein solches Buch haben wir dreißig Jahre lang gewartet.« Vogue »Originell, witzig, entwaffnend schräg. Einzigartig.« The Guardian »Beeindruckend, wortstark, lustig.« Irish Times »Milkman blickt mit schwarzem Humor und jugendlicher Wut auf die Erwachsenenwelt und deren brutale Absurditäten.« The New Yorker »Dieser Roman knistert vor intellektueller Kraft.« New Statesman

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 623

Veröffentlichungsjahr: 2020

Ähnliche

Anna Burns

Milchmann

Roman

Aus dem Englischen von Anna-Nina Kroll

Tropen

Impressum

Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Speicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.

Die Arbeit der Übersetzerin am vorliegenden Text wurde vom Deutschen Übersetzerfonds gefördert.

Tropen

www.tropen.de

Die Originalausgabe erschien unter dem Titel »Milkman« im Verlag Faber & Faber Limited, London

© 2018 by Anna Burns

Published by Arrangement with Anna Burns

Dieses Werk wurde vermittelt durch die Literarische Agentur Thomas Schlück GmbH, Hannover

Für die deutsche Ausgabe

© 2020, 2021 by J. G. Cotta’sche Buchhandlung

Nachfolger GmbH, gegr. 1659, Stuttgart

Alle deutschsprachigen Rechte vorbehalten

Cover: Zero-Media.net, München unter Verwendung der Daten des Originalverlags

Design by Luke Bird

Cover images © Patrick Cullen/EyeEm/Getty; Vintage Tone/Shutterstock

Datenkonvertierung: C.H.Beck.Media.Solutions, Nördlingen

Printausgabe: ISBN 978-3-608-50508-5

E-Book: ISBN 978-3-608-11574-1

Dieses E-Book basiert auf der aktuellen Auflage der Printausgabe.

Für Katy Nicholson, Clare Dimond und James Smith

Eins

Der Tag, an dem Irgendwer McIrgendwas mir eine Waffe auf die Brust setzte, mich ein Flittchen nannte und drohte, mich zu erschießen, war auch der Tag, an dem der Milchmann starb. Er wurde von einem staatlichen Mordkommando erschossen, und der Tod dieses Mannes war mir herzlich egal. Anderen hingegen war er nicht egal, und manche von denen kannten mich »vom Sehen«, wie man so sagt, und es gab Gerede über mich, weil jemand, höchstwahrscheinlich Schwager Eins, das Gerücht in die Welt gesetzt hatte, ich hätte eine Affäre mit diesem Milchmann, und dabei sei ich erst achtzehn und er einundvierzig. Wie alt er war, wusste ich nicht nur, weil über seinen Tod in der Presse berichtet worden war, sondern weil es schon Monate zuvor Gerede von diesen Leuten gegeben hatte, einundvierzig und achtzehn sei doch widerlich, dreiundzwanzig Jahre Altersunterschied seien widerlich, er sei verheiratet, und er solle sich bloß nicht von mir um den Finger wickeln lassen, denn es gebe jede Menge stiller, unauffälliger Leute, die Augen und Ohren offen hielten. Und anscheinend war sie auch noch meine Schuld gewesen, diese Affäre mit dem Milchmann. Dabei hatte ich gar keine Affäre mit dem Milchmann. Ich mochte ihn nicht mal, seine Annäherungsversuche machten mir Angst und verwirrten mich. Schwager Eins mochte ich genauso wenig. Der dachte sich zwanghaft Lügen über das Liebesleben anderer Leute aus. Über mein Liebesleben. Als ich noch jünger war, nämlich zwölf, als meine älteste Schwester ihren langjährigen Freund verließ, weil der sie betrogen hatte, da stand plötzlich dieser Mann als ihr Trostpflaster auf der Matte, schwängerte sie, und die beiden heirateten auf der Stelle. Vom ersten Moment an machte er in meiner Gegenwart anzügliche Bemerkungen – über mein Schmuckkästchen, mein Kätzchen, meine Schatulle, meinen Honigtopf, meine Brosche, meinen Blütenkelch, meine Blöße –, er benutzte Wörter, sexuelle Wörter, die ich nicht verstand. Und er wusste genau, dass ich sie nicht verstand, aber schon irgendwie ahnte, dass es um Sex ging. Das kostete er voll aus. Er war fünfunddreißig. Zwölf und fünfunddreißig. Das waren auch dreiundzwanzig Jahre Altersunterschied.

Schwager machte also seine Bemerkungen und empfand das als sein gutes Recht, und ich schwieg, weil ich nicht wusste, wie ich mit diesem Menschen umgehen sollte. Er machte solche Bemerkungen nie, wenn meine Schwester dabei war. Aber sobald sie den Raum verließ, legte er los. Das Gute war: Ich fühlte mich nicht körperlich bedroht. Damals, dort, an diesem Ort, maß jeder alle anderen vor allem an der Gewaltbereitschaft, und ich erkannte sofort, dass er keine hatte, dass er so nicht tickte. Trotzdem ließ mich seine raubtierhafte Art jedes Mal vor Angst erstarren. Schwager Eins war also ein Stück Dreck und meine Schwester übel dran, weil sie schwanger von ihm war, weil sie ihren früheren Mann noch immer liebte und nicht fassen konnte, was er ihr angetan hatte, nicht glauben konnte, dass er sie nicht vermisste, denn das tat er nicht. Er vergnügte sich mit einer anderen. Diesen Mann hier sah sie gar nicht richtig, diesen älteren Mann, den sie geheiratet hatte, als sie viel zu jung und zu unglücklich und zu verliebt gewesen war – nur eben nicht in ihn –, als dass sie sich wirklich auf ihn hätte einlassen können. Ich hörte auf, sie zu besuchen, obwohl sie so traurig war, weil ich seine Anzüglichkeiten und Grimassen nicht mehr ertrug. Sechs Jahre später, als er versuchte, sich an mich und meine übrigen älteren Schwestern ranzumachen, und wir drei ihn – auf direkte, indirekte, höfliche, Jetzt-verpiss-dich-Art – abwiesen, trat aus dem Nichts genauso unerwünscht, allerdings viel bedrohlicher, viel gefährlicher, der Milchmann auf den Plan.

Ich wusste nicht, wessen Milchmann er war. Unserer jedenfalls nicht. Ich glaube, er war niemandes Milchmann. Er nahm keine Bestellungen auf. Hatte nie Milch dabei, lieferte keine Milch aus. Er fuhr nicht mal einen Milchwagen. Stattdessen fuhr er Autos, verschiedene Autos, oft rasante Autos, obwohl er selbst gar kein rasanter Typ war. Und trotzdem bemerkte ich ihn und seine Autos erst, als er auf einmal vor meiner Nase darin herumsaß. Dann gab es noch den Lieferwagen – klein, weiß, unscheinbar, nicht zu greifen. Auch am Steuer dieses Lieferwagens wurde er hin und wieder gesehen.

Eines Tages war er da, kam plötzlich mit einem seiner Autos angefahren, als ich im Gehen Ivanhoe las. Ich las oft im Gehen. Das war für mich nichts Ungewöhnliches, und doch sollte es ein weiteres Indiz zu meinen Lasten werden. Lesen im Gehen war eindeutig verdächtig.

»Du bist doch eine von den Dingsda-Schwestern, oder? Der-und-der war dein Vater. Deine Brüder Dings, Dings, Dings und Dings waren doch im Hurling-Team. Spring rein. Ich nehm dich mit.«

Das sagte er ganz beiläufig und öffnete schon die Beifahrertür. Ich schreckte von meinem Buch hoch. Ich hatte das Auto gar nicht kommen hören. Hatte auch den Mann am Steuer vorher noch nie gesehen. Er beugte sich vor, schaute zu mir heraus, lächelte und gab sich ganz freundlich und zuvorkommend. Aber mittlerweile, im Alter von achtzehn Jahren, war ich bei lächelnd, freundlich und zuvorkommend schon halb auf den Bäumen. Nicht wegen der Mitfahrgelegenheit. Die Leute hier, die ein Auto hatten, hielten oft und boten an, einen mitzunehmen. Damals gab es noch keinen solchen Überfluss an Autos, und der öffentliche Verkehr war wegen Bombendrohungen und Fahrzeugentführungen häufig vorübergehend ausgesetzt. Und den Begriff »Autostrich« hatten vielleicht manche schon mal gehört, aber so was gab es hier nicht. Ich zumindest hatte ganz sicher noch nie davon gehört. So oder so wollte ich nicht mitgenommen werden. Ganz grundsätzlich. Ich ging gern spazieren – ich spazierte und las, spazierte und dachte nach. Und auch im konkreten Fall wollte ich nicht zu diesem Mann ins Auto steigen. Ich wusste nur nicht, wie ich ihm das klarmachen sollte, denn er war ja nicht unhöflich, und er kannte meine Familie, er hatte schließlich die wichtigsten Daten genannt: die Namen der männlichen Familienmitglieder, und ich konnte schlecht unhöflich sein, wenn er nicht unhöflich war. Deshalb geriet ich ins Stocken, erstarrte förmlich, was ziemlich unhöflich war. »Ich gehe zu Fuß«, sagte ich, »ich lese«, und dabei hielt ich das Buch hoch, als könnte Ivanhoe das Gehen erklären, die Notwendigkeit des Gehens. »Du kannst doch auch im Auto lesen«, sagte er, und was ich darauf entgegnete, weiß ich nicht mehr. Schließlich lachte er und sagte: »Dann eben nicht. Macht nichts. Viel Spaß noch mit deinem Buch da«, und damit zog er die Tür zu und fuhr weiter.

Beim ersten Mal passierte nichts weiter – und trotzdem machte schon da ein Gerücht die Runde. Älteste Schwester kam zu uns, weil ihr Mann, mein einundvierzigjähriger Schwager, sie geschickt hatte. Sie sollte mich in Kenntnis setzen und ermahnen. Ich sei gesehen worden, wie ich mit dem Mann sprach.

»Ach, halt’s Maul!«, rief ich. »Was soll das denn heißen: gesehen worden? Wer will mich denn bitte gesehen haben? Dein Mann?«

»Jetzt hör mir mal gut zu«, sagte sie. Aber ich hörte nicht zu, wegen ihm und seiner Doppelmoral, und weil sie die einfach so hinnahm. Mir war vorher nicht klar gewesen, dass ich ihr die Schuld gab, ihr schon lange die Schuld gab für seine ständigen Anzüglichkeiten mir gegenüber. Dass ich ihr die Schuld dafür gab, ihn geheiratet zu haben, obwohl sie genau wusste, dass sie ihn nicht liebte und auch nicht achten konnte, denn sie musste doch gewusst haben, anders konnte es gar nicht sein, was für Spielchen er spielte.

Sie versuchte weiterhin hartnäckig, mich zur Vernunft zu bringen. Ich täte mir selbst keinen Gefallen; von allen Männern, mit denen ich mich hätte einlassen können … Aber mir reichte es. Ich war sauer und fluchte noch ein bisschen mehr, weil sie das nicht ausstehen und man sie nur so vertreiben konnte. Aus dem Fenster schrie ich ihr hinterher, der miese Feigling solle selbst vorbeikommen, wenn er mir was zu sagen habe. Das war ein Fehler: Gefühlsregungen gezeigt zu haben, dabei gesehen und gehört worden zu sein, wie ich aus dem Fenster schrie, über die Straße, wie ich mich gehen ließ. Normalerweise konnte ich mich zusammenreißen. Aber ich war wütend. Ich hatte so viel Wut in mir – auf sie, weil sie die brave Hausfrau gab, weil sie seinen Anweisungen immer wieder aufs Wort folgte, und auf ihn, weil er mir seine eigene Verachtungswürdigkeit andichten wollte. Mein Trotz war geweckt, mein »Geht dich einen Dreck an«. Dummerweise bedeuteten diese Gefühle jedes Mal, dass ich total durchdrehte, nicht aus Erfahrung lernte und mir ins eigene Fleisch schnitt. Die Gerüchte über den Milchmann und mich tat ich also als Unsinn ab, ohne auch nur einen Gedanken daran zu verschwenden. Gesteigerte Neugierde hatte es in der Gegend schon immer gegeben. Tratsch wurde angespült, weggeschwemmt, kam, ging, fand sein nächstes Opfer. Darum schenkte ich meiner angeblichen Liebesaffäre mit dem Milchmann keine Beachtung. Doch dann tauchte er wieder auf, diesmal zu Fuß, als ich in dem Park mit den beiden Stauteichen joggte.

Ich war allein, und diesmal las ich nicht, denn beim Joggen las ich nie. Und da war er plötzlich, wieder wie aus dem Nichts, aber diesmal passte er sich meinem Schritt an, direkt neben mir, wo er noch nie gewesen war. Auf einmal joggten wir zusammen, und es sah aus, als würden wir schon immer zusammen joggen, und wieder erschrak ich, so wie ich bei jeder Begegnung mit diesem Mann erschrecken sollte, bis auf die letzte. Zuerst schwieg er, und mir hatte es die Sprache verschlagen. Dann sprach er, und zwar, als wären wir mitten im Gespräch, als wären wir immer mitten im Gespräch. Seine Worte waren knapp und etwas gepresst, weil ich so schnell lief, und es war meine Arbeit, von der er sprach. Er kannte meinen Arbeitsplatz, wusste, was ich dort zu welchen Zeiten an welchen Tagen machte und dass ich, wenn er nicht gerade wieder entführt wurde, jeden Morgen den Bus um zwanzig nach acht nahm, der mich ins Zentrum brachte. Außerdem sagte er, dass ich auf dem Heimweg nie den Bus nähme. Das stimmte. Jeden Tag, bei jedem Wetter, trotz aller Waffengefechte und Bombenanschläge, Konflikte und Krawalle, spazierte ich mit einem Buch in der Hand nach Hause. Immer nur mit Büchern aus dem neunzehnten Jahrhundert, Bücher aus dem zwanzigsten Jahrhundert mochte ich nicht, weil ich das zwanzigste Jahrhundert nicht mochte. Rückblickend betrachtet wusste der Milchmann wahrscheinlich auch das alles.

Er sprach also, während wir am oberen Stauteich entlang liefen. Es gab noch einen kleineren unten am Spielplatz. Er schaute geradeaus, der Mann, während er mit mir sprach, wandte mir den Blick nicht zu. Er stellte mir keine einzige Frage bei dieser zweiten Begegnung. Auch schien er keinerlei Reaktion von mir zu erwarten. Nicht, dass ich hätte reagieren können. Ich war immer noch bei »Wo kommt der denn plötzlich her?«. Und warum tat er so, als würde er mich kennen, als würden wir einander kennen, wo wir einander doch kein bisschen kannten? Warum ging er davon aus, dass es mir nichts ausmachte, wenn er neben mir herlief, wo es mir sehr wohl etwas ausmachte? Warum konnte ich nicht einfach stehen bleiben und dem Mann sagen, er solle mich in Ruhe lassen? Aber bis auf »Wo kommt der denn plötzlich her?« kam mir das alles erst später in den Sinn, und damit meine ich nicht eine Stunde später. Ich meine zwanzig Jahre später. Damals, als ich achtzehn war, lauteten die Grundregeln in der permanent alarmbereiten Gesellschaft, in der ich aufgewachsen war: Wenn keine körperliche Gewalt ausgeübt und man nicht direkt verbal beleidigt worden war und keiner in der Nähe blöd guckte, dann war auch nichts passiert. Wie also konnte man Opfer von etwas sein, das es gar nicht gab? Mit achtzehn wusste ich noch nicht, was unerwünschte Annäherung war. Ich hatte ein Gefühl, eine Intuition, eine unwillkürliche Abneigung gegen manche Situationen und Menschen, aber mir war nicht klar, dass Intuition und Abneigung zählten, dass es mein gutes Recht war, nicht jeden Dahergelaufenen zu mögen, dass es mein gutes Recht war, nicht auf ihn einzugehen, wenn er sich mir näherte. Damals konnte ich höchstens darauf hoffen, dass der oder die Betreffende möglichst schnell ausspuckte, was er oder sie nun gerade für freundlich und zuvorkommend hielt, und sich dann wieder aus dem Staub machte; oder ich selbst machte mich, sobald es eben ging, höflich, aber zügig aus dem Staub.

Bei dieser zweiten Begegnung war bereits klar, dass der Milchmann sich zu mir hingezogen fühlte, dass er etwas im Schilde führte. Klar war auch, dass mir das nicht gefiel und es mir andersrum keineswegs so ging. Aber er brachte seine Hingezogenheit nicht mit Worten zum Ausdruck. Und noch immer verlangte er nichts von mir. Auch körperlich kam er mir nicht zu nahe. Bislang hatte er mich ja bei dieser zweiten Begegnung nicht mal angesehen. Außerdem war er älter als ich, viel älter. Konnte es also sein, fragte ich mich, dass ich ihn missverstand, dass ich die ganze Situation falsch deutete? Was das Joggen anging, waren wir immerhin an einem öffentlichen Ort. Der Park bestand aus zwei großen aneinander angrenzenden Parks, nachts eine finstere Ecke, wobei es hier eigentlich auch tagsüber ziemlich finster war. Die Leute gestanden sich nicht gern ein, dass es hier immer finster war, weil es doch wenigstens einen Ort geben musste, an dem man sich noch aufhalten konnte. Es war nicht mein Privatpark, er durfte hier also genauso laufen wie ich, so wie die Kinder in den Siebzigern meinten, hier ihren Alkohol trinken zu dürfen, wie die etwas älteren Kinder später in den Achtzigern meinten, hier ihren Kleber schnüffeln zu müssen, wie sich wieder Ältere in den Neunzigern hier Heroin spritzen würden und sich momentan staatliche Sicherheitskräfte darin versteckten, um Staatsverweigerer zu fotografieren. Sie fotografierten auch bekannte und unbekannte Kontakte dieser Verweigerer, und genau das passierte in diesem Augenblick. Ein unüberhörbares »Klick« ertönte, als der Milchmann und ich an einem Busch vorbeiliefen, und an diesem Busch war ich schon tausendmal vorbeigelaufen, ohne dass er geklickt hatte. Das lag natürlich am Milchmann und an seinen Verwicklungen, und mit »Verwicklungen« meine ich seine Verbindungen, und mit »Verbindungen« meine ich den aktiven Widerstand, und mit »aktivem Widerstand« meine ich staatsfeindlicher Verweigerer aufgrund der politischen Probleme, die wir hier hatten. Jetzt würde ich also in irgendeiner Akte landen, auf irgendeinem Foto, als ehemals unbekannter, nun aber sehr wohl bekannter Kontakt. Der Milchmann selbst zeigte keine erkennbare Reaktion auf das Klicken, obwohl er es unmöglich überhört haben konnte. Ich reagierte, indem ich das Tempo anzog, um den Lauf endlich hinter mich zu bringen, und ebenfalls so tat, als hätte ich das Klicken nicht gehört.

Er aber bremste den Lauf, bremste mich aus, bis wir schließlich nur noch gingen. Nicht, weil er generell unsportlich gewesen wäre, sondern weil er kein Läufer war. Er hatte kein Interesse am Laufen. Bei seiner Lauferei an den Stauteichen, wo ich ihn noch nie hatte laufen sehen, war es ihm gar nicht ums Laufen gegangen. Das, so viel war klar, hatte er nur meinetwegen gemacht. Er tat so, als ginge es ihm um die richtige Tempoeinteilung, aber ich wusste, wie man sich sein Tempo einteilt, und Gehen beim Laufen gehörte für mich nicht dazu. Aber das konnte ich nicht sagen, denn ich durfte nicht sportlicher sein als dieser Mann, durfte nicht mehr von meinem eigenen Training verstehen als dieser Mann, denn das war hier im Verhältnis zwischen Männern und Frauen nicht vorgesehen. Hier war »Ich Mann, du Frau«-Gebiet. Hier war festgelegt, was man als Mädchen zu einem Jungen, als Frau zu einem Mann oder als Mädchen zu einem Mann sagen durfte und was nicht – zumindest nicht offiziell, zumindest nicht in der Öffentlichkeit, zumindest nicht oft. Hier wurden Mädchen nicht geduldet, die sich Männern nicht unterordneten, die männliche Überlegenheit nicht anerkannten, eventuell sogar beinahe so weit gingen, Männern Widerworte zu geben; das waren im Grunde die Missratenen, eine unverschämte und ekelhaft selbstsichere Gattung. Aber nicht alle Jungen und Männer waren so. Manche lachten auch und amüsierten sich über ihre beleidigten Geschlechtsgenossen. Die mochte ich, und zu denen gehörte Vielleicht-Freund. »Du veräppelst mich doch. So schlimm kann es ja gar nicht sein, wirklich so schlimm?«, sagte er lachend, wenn ich von den Jungs erzählte, die einander zwar hassten, aber geeint waren in ihrem Hass auf die laute Barbra Streisand; Jungs, die erbost waren, dass in dem neuen Film Sigourney Weaver das Monster zur Strecke brachte, was keinem der Männer vor ihr gelungen war; Jungs, die Kate Bush nicht ausstehen konnten, weil sie so katzengleich war, und die Katzen nicht mochten, weil sie so frauengleich waren. Worüber ich lieber schwieg, waren die Katzen, die in letzter Zeit so oft tot und verstümmelt in Hauseingängen lagen, dass es in meiner Gegend kaum noch lebendige gab. Stattdessen schloss ich mit Freddie Mercury, den man noch bewundern durfte, aber nur, solange irgendwie geleugnet werden konnte, dass er auch nur ansatzweise vom anderen Ufer war, woraufhin Vielleicht-Freund seine Kaffeetasse abstellte – von allen Leuten, die ich kannte, hatten nur er und sein Freund Chefkoch Kaffeetassen –, sich hinsetzte und erneut aus vollem Halse lachte.

Er war mein Vielleicht-Freund-seit-fast-einem-Jahr, mit dem ich mich dienstagabends traf, hin und wieder auch donnerstagabends, meistens von Freitagabend auf Samstag und immer Samstagabend auf Sonntag. Manchmal wirkte es, als wären wir fest zusammen. Und manchmal überhaupt nicht. Manche Leute aus seinem Umfeld hielten uns für ein richtiges Liebespaar. Aber die meisten sahen uns als eins von diesen losen Paaren, die sich zwar regelmäßig trafen, aber deswegen noch lange nicht als richtiges Pärchen durchgingen. Ich wäre gern ein richtiges Pärchen gewesen und offiziell mit ihm gegangen und ließ das auch irgendwann fallen, aber da sagte Vielleicht-Freund nur: Nein, das könne nicht sein, ich hätte wohl alles vergessen, er werde mich also erinnern. Er sagte, einmal hätten wir es versucht – er als mein fester Freund, ich als seine feste Freundin –, wir hätten uns getroffen und verabredet und uns, wie ein richtiges Paar eben, scheinbar auf ein gemeinsames Ziel zubewegt. Da sei ich ganz seltsam geworden, sagte er. Er sei auch seltsam geworden, aber mich habe er vorher noch nie so ängstlich gesehen. Dunkel dämmerte es mir bei seinen Worten. Zugleich regte sich eine Stimme in mir, die fragte: Denkt er sich das vielleicht nur aus? Er sagte, er habe zum Wohle dessen, was zwischen uns war, schließlich vorgeschlagen, dass wir als festes Paar getrennte Wege gingen, was ohnehin nur dazu geführt habe, dass ich »über Gefühle reden« wollte, was angesichts meiner Panikreaktion, als es eben dazu kam, und angesichts der Tatsache, dass ich normalerweise noch weniger über Gefühle redete als er, nie wirklich mein Ziel gewesen sein könne. Stattdessen habe er vorgeschlagen, sich wieder auf das schwammige Terrain der Ungewissheit zu begeben. Was wir getan hätten, und daraufhin hätte ich mich wieder eingekriegt und er sich auch.

Wegen dem offiziellen Mann-Frau-Gebiet und dem, was Frauen sagen und was sie auf gar keinen Fall sagen durften, schwieg ich, als der Milchmann meinen Lauf erst vereinnahmte, dann bremste und schließlich ganz beendete. Auch diesmal war er nicht unhöflich, zumindest nicht mit erkennbarer Absicht, also konnte auch ich nicht unhöflich sein und einfach weiterlaufen. Stattdessen ließ ich ihn, diesen Mann, den ich nicht um mich haben wollte, mein Tempo drosseln, und da fing er an, von wegen: ich ginge ja immer zu Fuß, wenn ich nicht gerade joggte, und ich wünschte, er hätte diese Worte nie gesagt oder ich sie wenigstens nie gehört. Er sagte, er mache sich Sorgen, man wisse ja nicht, und die ganze Zeit schaute er mich nicht an. »Man weiß ja nicht«, sagte er, »was diese ganze Joggerei und Spaziererei soll. Zu viel Joggerei und Spaziererei.« Und dann bog er plötzlich ohne ein weiteres Wort um eine Ecke am Parkrand und war verschwunden. Wie beim letzten Mal mit dem rasanten Auto war ich auch diesmal – nach dem plötzlichen Auftauchen, der Kontaktaufnahme, der Anmaßung, dem Kameraklicken, der Bewertung meines Joggens und Spazierens und dem erneuten abrupten Verschwinden – verwirrt, der Schreck saß mir in den Knochen. Wie ein Schock, ja, aber ein Schock über etwas, das zu banal, zu unwichtig, zu alltäglich war, als dass man wirklich mit Recht hätte schockiert sein können. Und wegen dieses Schocks registrierte ich erst zu Hause, Stunden später, dass er wusste, wo ich arbeitete. Ich erinnerte mich auch nicht daran, wie ich nach Hause gekommen war, denn hinterher hatte ich erst weiterlaufen wollen, mein Trainingsprogramm weiter abspulen, so tun, als wäre nichts gewesen oder als spiele es zumindest keine Rolle. Und weil ich unkonzentriert war, weil ich verwirrt und nicht ehrlich war, rutschte ich auf einer Seite aus, die sich aus einem weggeworfenen Hochglanzmagazin gelöst hatte. Es war eine Doppelseite, auf der eine Frau mit langem, dunklem, wirrem Haar zu sehen war, sie hatte Strümpfe an und Strapse und irgendwas Schwarzes mit viel Spitze. Sie lächelte zu mir herauf, lehnte sich zurück und spreizte die Beine für mich, und plötzlich rutschte ich weg, verlor das Gleichgewicht, und im Fallen hatte ich freie Sicht auf ihre Blöße.

Zwei

Am Morgen nach diesem Lauftraining nahm ich, früher als sonst und ohne mir klarzumachen, warum, einen Umweg ans andere Ende des Bezirks, um mit einem anderen Bus ins Zentrum zu fahren. Mit dem gleichen Bus fuhr ich auch wieder nach Hause. Zum ersten Mal überhaupt ließ ich mein Lesen im Gehen ausfallen, ließ ich das ganze Gehen ausfallen. Auch dabei machte ich mir nicht klar, warum. Außerdem ließ ich mein nächstes Lauftraining ausfallen. Musste es ausfallen lassen, für den Fall, dass er wieder im Park auftauchte. Aber als ernsthafte Läuferin, als Langstreckenläuferin eines gewissen Glaubens und aus einem gewissen Teil der Stadt führte an dieser Strecke kein Weg vorbei. Sonst blieb einem aufgrund der religiösen Landschaft nur eine zusammengestutzte, viel kürzere Strecke, die man mehrfach laufen musste, um auf ein ähnliches Pensum zu kommen. Ich liebte das Joggen, aber die Aussicht auf monotones Im-Kreis-Laufen zeigte mir, dass die Liebe so groß wohl doch nicht sein konnte, weshalb es sieben ganze Tage lang keinen Lauf gab. Es sah schon so aus, als würde ich nie wieder laufen, bis ich schließlich die Beine nicht mehr stillhalten konnte. Am Abend des siebten lauffreien Tags beschloss ich, in den Park zurückzukehren, diesmal jedoch in Begleitung von Schwager Drei.

Schwager Drei war nicht Schwager Eins. Er war ein Jahr älter als ich, und ich kannte ihn von klein auf. Er war ein irrer Sportler, ein irrer Straßenkämpfer, insgesamt ein ziemlich irrer Typ. Ich mochte ihn. Viele Leute mochten ihn. Wenn man sich erst an ihn gewöhnt hatte, mochte ihn eigentlich jeder. Ansonsten zeichnete ihn aus, dass er nie Tratsch verbreitete, nie anzügliche Bemerkungen oder sexuelle Anspielungen oder überhaupt irgendwelche Anspielungen machte. Er stellte auch keine doppeldeutigen, indiskreten Fragen. Er stellte insgesamt sehr selten Fragen. Und seine Gewaltbereitschaft richtete sich ausschließlich gegen Männer. Nie gegen Frauen. Tatsächlich litt er unter einer von der Gemeinschaft diagnostizierten psychischen Störung, aufgrund derer er in Frauen furchtlose, inspirierende, ja, mythische, übernatürliche Wesen sah. Wir sollten mit ihm streiten, sollten uns mehr oder weniger gegen ihn durchsetzen, was alles sehr ungewöhnlich, aber Teil seiner unverrückbaren Regeln für Frauen war. Wenn eine Frau nicht mythisch und das alles war, versuchte er ihr einen Schubs in die richtige Richtung zu geben, indem er selbst etwas herrisch wurde. Ihm bereitete das natürlich großes Unbehagen, aber er hoffte, dass sie durch diese gespielte Tyrannei zu sich kommen und sich empört darauf besinnen würde, was unter ihrem Äußeren schlummerte. »Das ist aber auch keine Gleichberechtigung«, fanden manche Männer in der Gegend – wahrscheinlich alle Männer in der Gegend. »Wenn er unbedingt Ungleichberechtigung braucht«, fanden alle Frauen in der Gegend, »dann lieber so.« Durch seinen ungewöhnlich großen Respekt vor allem Weiblichen war Schwager bei den Frauen sehr beliebt, ohne sich dessen bewusst zu sein, was ihn wiederum noch beliebter machte. Von Vorteil war außerdem – für mich und mein Problem mit dem Milchmann, meine ich –, dass Schwager dieses Ansehen bei allen Frauen in der Gegend genoss. Nicht nur bei einer Frau oder bei drei oder sogar vier Frauen. Einzelne Frauen hätten, wenn sie nicht gerade Ehefrau, Mutter, Groupie oder sonst was der mächtigen Männer, also der Paramilitärs, in unserer Gegend waren, das gemeinschaftliche Handeln nicht lenken, die öffentliche Meinung nicht beeinflussen können. Als geschlossene Einheit jedoch hatten sie das Sagen, und in den seltenen Fällen, in denen sie sich gegen staatsbürgerliche, gesellschaftliche oder hiesige Angelegenheiten auflehnten, waren sie eine überraschende Macht, die diejenigen, die normalerweise viel größer und mächtiger waren, wohl oder übel auf dem Schirm haben mussten. Gemeinsam also waren diese Frauen ihrem Fürsprecher dankbar, und deswegen nahmen sie ihn in Schutz. So war das mit ihm und den Frauen. Unter den Männern der Gegend wurde Schwager Drei, vielleicht zu deren eigenem Erstaunen, ebenfalls von den meisten geschätzt und respektiert. Mit seiner überragenden Körperlichkeit und seinem instinktiven Verständnis des kämpferischen Verhaltenskodex für Männer in unserem Bezirk hatte er alle Voraussetzungen, die es brauchte, obwohl sein Verhalten gegenüber Frauen in den Augen der anderen Männer völlig plemplem war. Er war also allseits gut gelitten in der Gegend, auch von mir, und ich war schon früher mit ihm zusammen gejoggt, aber irgendwann hatte ich es bleiben lassen. Sein Ansatz in Sachen körperlicher Ertüchtigung war noch unerbittlicher als mein eigener. Zu intensiv, zu hart, einfach zu realitätsfern. Und trotzdem beschloss ich nun, das gemeinsame Training wieder aufzunehmen. Nicht, weil der Milchmann sich von Schwager einschüchtern lassen, die körperliche Auseinandersetzung scheuen würde. Er war lange nicht so jung und fit wie Schwager, aber Jugend und Fitness sind nicht immer alles, oft gar nichts. Zum Beispiel muss man nicht jung und kräftig sein, um eine Waffe abfeuern zu können, und das konnte der Milchmann ziemlich sicher. Ich machte es wegen der Fangemeinde von Schwager, wegen dem geschlechterübergreifenden Ansehen, das er genoss und von dem ich hoffte, dass es den Milchmann abschrecken würde. Sollte er sich daran stoßen, dass Schwager mich begleitete, müsste er nicht nur die Schmähung der Gemeinschaft ertragen, sondern würde außerdem sein Gesicht als einer unserer ranghöchsten und namhaftesten Widerstandskämpfer verlieren und damit aus jedem Safe House fliegen, wäre jeder Militärpatrouille schutzlos ausgeliefert, als wäre er nicht einer unserer größten Helden, sondern irgendein Polizist des feindlichen Staats, ein Soldat »von der anderen Seite der See« oder einer der Paramilitärs »von der anderen Seite der Hauptstraße«, die den feindlichen Staat unterstützten. Und ich war mir ziemlich sicher, dass er als Staatsverweigerer, der auf die Gemeinschaft angewiesen war, dieses Risiko meinetwegen nicht auf sich nehmen würde. Das war also mein Plan, und es war ein guter Plan, und ich schöpfte Selbstvertrauen daraus, mich ärgerte nur, dass er mir nicht sieben Tage und sechs Nächte früher eingefallen war. Aber jetzt war er ja da, ich musste ihn nur noch in die Tat umsetzen. Ich zog also meine Joggingsachen an und machte mich auf den Weg zu Schwager Drei.

Das Haus von Schwager Drei lag auf dem Weg zum Park, und als ich darauf zulief, war alles wie erwartet: Schwager stand in seiner Joggingmontur im Vorgarten und wärmte sich auf. Er fluchte vor sich hin, und ich glaube, er merkte gar nicht, wie ihm immer wieder ein leises »Kacke, Kacke« entfuhr, während er erst den rechten Wadenmuskel, dann den linken Wadenmuskel dehnte. Dann kamen ein paar weitere »Kackes« beim rechten und linken Schollenmuskel, und schließlich sagte er, ohne mich anzusehen, denn Stretching erfordert hohe Konzentration, und ohne jeden Kommentar darüber, wie lange es her war, dass ich zum letzten Mal mit ihm gejoggt war: »Wir machen heute zwölf Kilometer.« »Gut«, sagte ich, »zwölf Kilometer.« Damit hatte er nicht gerechnet. Ich hätte eigentlich das Gesicht verziehen und sagen sollen, dass wir ganz bestimmt keine zwölf Kilometer laufen würden, um anschließend autoritär und göttinnengleich zu bestimmen, wie viele Kilometer wir stattdessen laufen würden. Aber in Gedanken war ich beim Milchmann, deswegen war mir egal, wie viele Kilometer wir liefen. Er richtete sich auf und schaute mich an. »Hast du gehört, Schwägerin? Ich hab gesagt: fünfzehn Kilometer. Siebzehn. Neunzehn Kilometer laufen wir.« Das war mein Stichwort, ich sollte widersprechen, auf die Barrikaden gehen. Normalerweise hätte ich ihm den Gefallen getan, aber in dem Augenblick hätten wir meinetwegen einmal quer durchs Land rennen können, bis das leiseste Husten – egal, von wem – uns die Beine abfallen lassen würde. Ich versuchte es trotzdem. »Ach, Schwager, nein«, sagte ich. »Keine neunzehn Kilometer.« »Doch«, sagte er, »einundzwanzig Kilometer.« Ich hatte mir offenbar nicht genug Mühe gegeben. Schlimmer noch, meine Scheißegalhaltung brachte ihn angesichts meines Geschlechts richtig in Rage. Er schaute mir tief in die Augen und fragte sich wahrscheinlich, ob ich krank war. Ich wusste nie, was im Kopf von Schwager vorging, aber ich wusste, dass es nicht daran lag, dass er keine einundzwanzig Kilometer laufen konnte oder wollte. Für ihn mit seinem Widerspruchsbedürfnis war wie für mich mit meiner Milchmannsorge die Länge der Strecke das Unwichtigste der Welt. Es ging ihm nur darum, dass ich ihn nicht herumkommandiert hatte. »Ich bin ja niemand, der andere gern herumkommandiert«, setzte er gerade an, was bedeutete, dass wir nun eine ganze Weile mit einseitigem Feilschen zubringen würden, doch dann betrat seine Frau, meine dritte Schwester, den Vorgarten.

»Rennen!«, schnaubte sie verächtlich, und stand in ihren Röhrenjeans und Flipflops da, jeden Zehennagel in einer anderen Farbe lackiert. Das war lange bevor sich auch der letzte Depp die Zehennägel in allen Farben lackierte. Sie hatte ein Glas Bushmills in der einen und ein Glas Bacardi in der anderen Hand, weil sie noch nicht wusste, was davon ihr erster Drink des Tages werden sollte. »Ihr beiden habt echt ein Rad ab«, sagte sie. »Ihr seid doch verklemmte Kontrollfreaks. Zwangsgesteuerte, überpenible Spinner, die … Und überhaupt, was für ein Volltrottel muss man bitte sein, um rennen zu gehen?« Dann ließ sie uns stehen, weil fünf ihrer Freundinnen angerückt kamen. Zwei traten das kleine Gartentörchen mit dem Fuß auf, weil sie die Hände mit Schnaps voll hatten. Der Rest ging einfach durch die Hecke, wobei diese zum x-ten Mal plattgetrampelt wurde. Die Hecke war niedrig, nicht mal einen halben Meter hoch, »ein Zierelement«, wie meine Schwester es nannte, aber diese Hecke hatte noch nie irgendwas geziert, weil die Leute andauernd vergaßen, dass sie existierte, und durchgingen oder drüberfielen, so wie die drei Freundinnen in diesem Augenblick. Das Ziergrün wurde also mal wieder strapaziert und aus der Form gebracht, als die Frauen sich auf den Rasen dahinter drängten. Bevor sie sich in das winzige Haus quetschten, machten auch sie sich wie immer über uns Jogger lustig, um uns im Vorbeigehen aus dem Stretching-Konzept zu bringen, das war quasi Tradition, wenn sie uns in konzentrierter Aufwärmstellung antrafen. Als wir schließlich über die Hecke gesprungen waren, war die Haustür noch nicht ganz zu, aber ich konnte schon die Zigaretten riechen und das Gelächter und das Gefluche aus dem Wohnzimmer hören und wie der Schnaps in ein großes Glas gluckerte.

Wir liefen am oberen Stauteich, sieben Tage nachdem ich zuletzt mit dem Milchmann hier gelaufen war, und Schwager Drei fluchte weiter leise vor sich hin. Ich für meinen Teil hielt die Augen offen nach dem Störer, obwohl ich diesen Menschen gar nicht in meinem Kopf haben wollte. Ich wollte Vielleicht-Freund in meinem Kopf haben, wo er es ganz muckelig gehabt hatte, bis das Unbehagen um den Milchmann ihn verdrängte. Es war Dienstag, und wir würden uns später am Abend treffen, wenn ich mit diesem Lauf hier fertig sein würde und er mit dem Basteln an seinem neuesten ramponierten Auto. Für mich war das aktuelle Auto grau, für ihn war es ein silberner Null-x-Irgendwas, und er hatte das reparierte weiße hintenangestellt, um sich diesem ramponierten grauen widmen und sofort mit den Wiederbelebungsmaßnahmen beginnen zu können, doch als ich letzten Dienstag bei ihm ins Wohnzimmer gekommen war, hatte da noch ein ganz anderes Autoteil auf dem Boden gelegen. Ich sagte: »Du hast Auto auf dem Teppich«, und er sagte: »Ich weiß, ist es nicht toll?« Dann erzählte er, dass allen, und damit meinte er die Kollegen von der Arbeit, einer abgegangen sei, weil ihnen irgendein superbesonderes Gefährt von irgendeinem sagenhaften Hersteller – »völlig umsonst! Kostenlos! Die wollten nix dafür haben!« – vor die Füße geworfen worden war, mitten in ihre Werkstatt, einfach so in ihren Schoß. »Stell dir das vor!«, sagte er. »Für lau! Für umme!«, und damit meinte er Geld, meinte, dass die Besitzer keins hatten haben wollen. Er schien noch unter Schock zu stehen, deshalb verstand ich nicht ganz, ob die Begegnung mit diesem Traumauto nun gut oder schlecht gewesen war. Ich war gerade im Begriff nachzuhaken, aber er war noch nicht fertig. »Die Leute, die es zu uns gebracht haben«, sagte er, »meinten außerdem: ›Jungs, unsern kaputten Herd könnt ihr auch haben und unsern ollen Kühlschrank, unsere Wäschemangel, diesen scheußlichen Teppich hier, der ist noch gut, wirklich, müffelt ein bisschen, aber wenn der erst mal gewaschen ist, kann man sich den noch super ins Klo legen, außerdem könnt ihr alle unsere kaputten Gläser haben und ’n Haufen Gasbetonsteine und ein paar Säcke Schutt, damit lässt sich ein Eins-a-Fundament für ’nen Wintergarten legen.‹ Da dämmerte uns«, sagte Vielleicht-Freund, »dass die armen Leute uns wohl für den Schrottplatz hielten und nicht für eine Autowerkstatt, aber dann wäre es ja nicht richtig gewesen, denen den Blower abzunehmen, weil sie geistig verwirrt sind und nicht wissen, was sie da tun, vielleicht gar nicht wissen, wie viel das Auto, selbst in dem Zustand, wert ist. Aber ein paar von uns haben die anderen angestupst und gezischt: ›Haltet die Klappe. Die wollen ihn loswerden, also nehmen wir ihn‹, aber dann haben wir doch was gesagt und natürlich versucht, die Sache mit der geistigen Verwirrung ein bisschen netter zu formulieren, um keine Gefühle zu verletzen.« Schließlich hätten die Leute jedoch Lunte gerochen, sagte er, und gefragt: »Meint ihr, wir sind dumm, oder was? Meint ihr, wir sind arm, oder was? Was soll denn das heißen? Hä?« Und dann seien sie richtig ausfallend geworden. »Wenn ihr Penner uns für bescheuert haltet, nehmen wir unsere E-Geräte, unsern Schutt, unser Bauholz, unsern Blower-Bentley, unsern Teppich, unser ganzes Spitzenmaterial, das wir euch freundlicherweise vorbeigebracht haben, eben wieder mit. Also macht, was ihr wollt, uns egal.« »Wir haben es natürlich genommen«, sagte Vielleicht-Freund. Und ich wollte schon den Mund aufmachen, um zu fragen, was ein –, aber er kam mir wieder zuvor und sagte: »Rennauto«, um es mir leichter zu machen. Normalerweise machte er es mir nicht leichter. Nicht mit böser Absicht, sondern weil er sich einfach nicht bremsen konnte, obwohl er sein Publikum falsch einschätzte, wie immer, wenn er über Autos redete und ich das Publikum war. Er redete wie ein Wasserfall, zitierte die technischen Details bis auf den letzten Bindestrich, was bestimmt sehr wichtig und unheimlich aufschlussreich war, aber ich verstand, dass er die Chance nutzen musste, weil er sich so über das Auto freute und außer mir niemand da war. Natürlich erwartete er nicht, dass ich mir davon irgendwas merkte, genauso wenig wie ich davon ausging, dass er sich Die Brüder Karamasow, Tristram Shandy, Jahrmarkt der Eitelkeiten oder Madame Bovary merkte, nur weil ich ihm einmal in meiner Begeisterung davon erzählt hatte. Auch wenn unsere Beziehung nur eine Vielleicht-Beziehung war, nichts Ernsthaftes, nichts mit Zukunft, durften wir, wenn es die Umstände erforderten, alle Zurückhaltung über Bord werfen, und der andere bemühte sich dann, immerhin halbwegs aufzupassen. Außerdem war ich nicht völlig unbeleckt. Ich erkannte, dass ihn sehr glücklich machte, was in der Werkstatt passiert war. Und ich wusste, dass ein Bentley ein Auto war.

Und jetzt himmelte er es an, dieses Teil, das da auf dem Wohnzimmerteppich lag. Er stand davor und grinste, strahlte wie ein Honigkuchenpferd. So war er, und das machte mich an, so machte er mich an, wenn er völlig selbstvergessen war, ganz unbefangen, versunken, wenn er an seinen Schrotthaufen herumwerkelte, nichts als Liebe und Konzentration im Blick, und sich selbst zumurmelte, das arme alte Auto werde sich von diesem Dilemma vielleicht nie wieder erholen, wenn er nicht besonders sorgfältig vorgehe, und so wie manche Menschen mit den Schultern zuckten und über das Leben sagten: »Hat doch alles keinen Sinn, kann eh nicht klappen, am besten versuchen wir es gar nicht erst und stellen uns gleich auf Verbitterung und Enttäuschung ein«, sagte Vielleicht-Freund: »Vielleicht klappt es ja, ich glaube, es könnte gehen, wie wär’s also, wenn wir es einfach mal versuchen?«, und selbst wenn es dann nicht klappte, hatte er sich wenigstens das Leben nicht schwergemacht, ohne es überhaupt versucht zu haben. Und wenn mal wieder etwas nicht klappte, dann widmete er sich mit frischem Elan, mit genau dieser Wird-schon-Mentalität, auch wenn es nichts wurde, einfach der nächsten Sache, sobald die Enttäuschung verflogen war. Neugierig und hingebungsvoll und voller Begeisterung, wegen Leidenschaft und Plänen und Hoffnung und mir. Ganz einfach. Auch mir gegenüber war er nicht berechnend, er war offen, frei von Hintergedanken, immer er selbst, ohne diese gespielte Gelassenheit, diese Distanziertheit, dieses Kalkül, diese verletzende, manchmal raffinierte, aber immer boshafte Manipulation. Keine Intrigen. Keine Spielchen. Das gab es bei ihm nicht, machte ihm keinen Spaß, da hatte er kein Interesse dran. »Das ist doch was für Verrückte«, sagte er und lehnte es ab zu taktieren, um sein Herz zu schützen. Das machte ihn stark. Und treu. Er war unverdorben im Kleinen, was sich wiederum aufs Große auswirkte. Das war einmalig. Deshalb fühlte ich mich zu ihm hingezogen. Und deshalb stand ich da und schaute ihm zu, wie er sein Auto anschaute und laut vor sich hin fachsimpelte, und wurde langsam feucht, und –

»Hörst du mir überhaupt zu?«, fragte er. »Klar«, sagte ich. »Hab alles mitgekriegt. Es ging um Auto-Innenleben.«

Ich meinte das Teil auf dem Teppich, aber er sagte, er würde es mir noch mal erklären, weil ich das Wesentliche wohl noch nicht begriffen hätte. So erfuhr ich, dass dieses Stück Innenleben eigentlich ein Stück Außenleben war und ans vordere Ende des Autos gehörte. Er erklärte mir auch, dass das Auto, von dem es stammte, ein einziges Wrack gewesen sei, als es in die Werkstatt gekommen war. »Du glaubst es nicht! Totalschaden, völliger, weil irgendein Idiot nicht genug Öl eingefüllt und damit den Motor geschrottet hat. Da fehlen wichtige Teile, da fehlt das Differenzial, die Kolben haben die Ventilklappen durchschlagen, fast komplett. Eine Tragödie, Vielleicht-Freundin.« Wenn ich richtig verstanden hatte, denn das Teil auf dem Boden wirkte auf mich völlig unspektakulär, genau wie alle anderen sonst, war dieses Auto einmal ein begehrtes, spritziges, ungeschliffenes, schnelles, lautes Auto aus dem frühen zwanzigsten Jahrhundert gewesen, das nicht fürs Bremsen gebaut war. »Nichts mehr zu machen«, sagte Vielleicht-Freund, und meinte: irreparabel, und trotzdem grinste er es freudestrahlend an. Er und die anderen hätten nach einigem Hin und Her und am Ende einer Abstimmung beschlossen, auseinanderzubauen, was noch übrig war. Sie zerlegten das Auto also und losten anschließend aus, wer welches Teil bekam, und Vielleicht-Freund hatte das Teil auf dem Boden gezogen, das ihm gegenwärtig Freudenschauer über den Rücken jagte.

»Kompressor«, sagte er, und ich sagte: »M-hm«, und er sagte: »Nein, du verstehst das nicht, Vielleicht-Freundin. Damals gab es noch fast keine Autos mit Kompressor, das war total fortschrittlich. Deshalb hat man die Konkurrenz links liegen lassen, und zwar nur deshalb.« Er zeigte auf das Teil am Boden. »M-hm«, sagte ich wieder, und dann kam mir ein Gedanke. »Wer hat denn die Sitze bekommen?«, fragte ich, worauf er lachte und sagte: »Das ist doch keine richtige Frage, Herzchen. Komm mal her«, und dann fuhr er mir – o Gott – mit der Hand in den Nacken. Das war gefährlich, immer gefährlich. Jedes Mal, wenn er seine Finger dort hinlegte, genau dahin, wo der Schädel ansetzt, vergaß ich alles um mich herum; nicht nur, was Sekunden vor den Fingern gewesen war, sondern wirklich alles: wer ich war, was ich machte, alle Erinnerungen an alles wie weggeblasen; ich wusste nur noch, dass ich hier war, in diesem Moment, mit ihm. Wenn er dann anfing, mich dort zu streicheln, wenn er die Furche, die Mulde, die weiche Stelle über dem vorstehenden Knochen streichelte, war das noch gefährlicher. Dann setzte mein Hirn aus, weil es so schön war und weil die Chronologie verschwamm. Zu spät dachte ich: Oh, was, wenn er anfängt, mich da zu streicheln?, denn da war ich längst Wackelpudding, was bedeutete, dass er mich an sich ziehen musste, damit ich nicht hinfiel, was bedeutete, dass ich es zulassen musste. Und dann landeten wir meistens trotzdem innerhalb von Sekunden auf dem Boden.

»Vergiss die Sitze«, murmelte er. »Sitze sind wichtig, aber nicht das Wichtigste. Das hier ist wichtig.« Ich war mir nicht sicher, ob er noch bei »Auto« oder schon bei mir war. Meine Vermutung war: »Auto«, aber jetzt war nicht der richtige Moment, um das auszudiskutieren, also küssten wir uns, und er sagte, er werde ganz heiß und ob ich denn nicht auch ein bisschen heiß würde, und ich fragte, ob er denn nicht sehen könne, wie ich guckte, und dann murmelte er: »Was ist das denn?«, und ich murmelte: »Was denn?«, und er tippte auf etwas in meiner Hand, das ich vergessen hatte und das Gogols Der Mantel war, also sagte er, er werde es mal dahin legen, auf den Tisch, meinte er, und das tat er, und das war in Ordnung, und wir waren gerade vielleicht kurz davor, auf dem Teppich oder auf der Couch oder sonst irgendwo zu landen, als wir Stimmen hörten. Sie kamen durch den Vorgarten, und dann klopfte es.

Vor der Tür standen Männer, seine Nachbarn. Sie waren gekommen, weil sich die Sache mit dem Blower-Bentley herumgesprochen hatte, was keiner so recht glauben konnte und alle mit eigenen Augen sehen wollten. Angesichts der Menge an Leuten und deren Beharrlichkeit war das kein »Bin gerade beschäftigt, kommt doch später wieder«-Moment. Ihre Erregung schien stärker, unduldsamer, dringlicher als unsere. Während sie den Grund für ihr Kommen erklärten, drängten sie sich immer weiter vor, stellten sich auf die Zehenspitzen, versuchten Vielleicht-Freund über die Schulter zu gucken, einen Blick auf das wertvolle Gefährt zu erhaschen. Vielleicht-Freund musste erklären – denn jeder wusste, dass er Autos sammelte, vor seinem Haus und in seinem Haus –, dass es sich nicht um das ganze Auto handelte, sondern nur um den Kompressor dieses Autos, aber auch das waren anscheinend großartige, unglaubliche Neuigkeiten. Nun wollten sie also erst recht reinkommen, nur ganz kurz, nur mal eben einen Blick auf diese tolle, ungewöhnliche Entwicklung werfen. Er ließ sie herein, und als sie ins Wohnzimmer geströmt kamen und das Teil auf dem Boden sahen, verstummten sie in Ehrfurcht.

»Außerordentlich!«, sagte schließlich einer. Es musste also wirklich außerordentlich sein, denn dieses Wort kam in unserem Sprachgebrauch normalerweise nicht vor. Genauso wenig wie »fabelhaft!«, »fantastisch!«, »erstaunlich!«, »atemberaubend!«, »sensationell!«, »brillant!«, »genial!«, »Donnerwetter!«, »prima!«, »klasse!« »bonfortionös!«, »spitzenmäßig!«, »grandios!«, oder selbst »allerdings« und »tatsächlich«, wobei Kleine Schwestern und ich »allerdings« und »tatsächlich« schon manchmal benutzten. »Außerordentlich« war ein emotional aufgeladenes Wort, zu farbig, zu hochgestochen, zu gewollt; es war einfach charakteristisch für die Sprache »von der anderen Seite der See«, und »charakteristisch« war nur ein weiteres Beispiel für solche Wörter. Sie konnten hier fast nie verwendet werden, ohne die Leute zu verärgern oder in Verlegenheit zu bringen oder einzuschüchtern, also sagte jemand anders: »Scheiße, wer hätte das gedacht!«, was das Ganze ein bisschen auflockerte, weil es schon eher den hiesigen Gepflogenheiten entsprach. Darauf folgten weitere Gepflogenheiten, dann weiteres Klopfen an Fenstern und Tür. Bald war das Haus völlig überfüllt, und ich wurde in eine Ecke gedrängt, während die Autofreaks über Oldtimer redeten, über Sportwagen, Muscle-Cars, Vorkriegsautos, einzigartige Autos, ungepanzerte Militärautos, rasante Autos, runtergekommene Autos, die nie aufpoliert werden durften, sondern immer so aussehen sollten, wie sie aussahen. Dann ging es um Pferdestärken, klare Linien, Knalleffekte, krasse Beschleunigung, superkrasse Beschleunigung, Bremsschwäche (das war gut) und bombigen Schub (auch gut), der einen »richtig satt« in den Sitz drückte. Als es immer so weiterging und sich daran auch nicht so bald etwas zu ändern schien, sah ich auf die Uhr und dachte: Wo ist eigentlich mein Gogol? Als sie zu den harten Konsonanten vorgedrungen waren, zu diesen Nummernbezeichnungen, den alphanumerischen Namen – der NYX, der KGB, der ZPH-Null-9V5-AG –, für die Vielleicht-Freund eine Schwäche hatte, hielt ich es nicht mehr aus und musste mich und den Mantel aus dem Raum entfernen. Als ich mir gerade den Weg durch die Menge bahnen wollte, wurde ich, wurden wir alle, gezwungen innezuhalten, als ein junger Kerl, ein Nachbar von Vielleicht-Freund, während einer Atempause in diesem Kampf um die Lufthoheit einen sorgfältig platzierten Kommentar fallen ließ. »Ist ja schön und gut, Nachbar«, sagte dieser Nachbar, »dass du ein Teil von diesem sogenannten Oldtimer hast und alles, und ich will ja nicht spitzfindig sein, aber«, alles hielt den Atem an, sah den Dolchstoß kommen. Und dann stieß er zu: »Wer von euch hat denn das Teil mit der Flagge gekriegt?«

Damals, an diesem Ort, sagten die Leute, wenn es um die politischen Probleme ging, die Bomben und Waffen und Tod und Verstümmelung mit sich brachten: »Deren Seite war es« oder »unsere Seite war es« oder »deren Religion war es« oder »unsere Religion war es« oder »die waren es« oder »wir waren es«, wenn sie meinten: »die Staatsbefürworter waren es« oder »die Staatsverweigerer waren es« oder »der Staat war es«. Hin und wieder strengten wir uns an und sagten »Befürworter« oder »Verweigerer«, aber eigentlich nur, um Außenstehende aufzuklären; wenn wir unter uns waren, machten wir uns die Mühe eigentlich nicht. Das »Wir« und »Die« war uns in Fleisch und Blut übergegangen: praktisch, geläufig, für Eingeweihte, und es ging schnell über die Lippen, ohne das mühsame Erinnern von und Ringen mit doppelbödigen Formulierungen oder diplomatischen Nettigkeiten. Unausgesprochene Übereinkunft, die Außenstehende nicht begriffen, bis es sie selbst betraf, war, dass mit den Zugehörigkeitskennungen »wir« und »die«, »deren Religion« und »unsere Religion« natürlich nicht immer automatisch alle von uns und alle von denen gemeint waren. Und warum das Ganze? Naivität? Tradition? Realität? Der tobende Krieg und die Eile der Leute? Alles möglich, aber wohl vor allem Letzteres. In den Anfangstagen, den dunkleren der dunklen Zeiten, war kein Platz für Vokabelwachhunde, für politische Korrektheit, für selbstkritische Gedanken wie »Wirke ich wie ein schlechter Mensch, wenn« oder »Wirke ich engstirnig, wenn« oder »Wirkt es, als würde ich Gewalt befürworten, wenn« und allen, wirklich allen, war das klar. Jeder wusste außerdem, was grundlegend erlaubt war und was nicht, was neutral und unabhängig von Vorlieben, Terminologie, Wahrzeichen und Anschauung war. Am besten lassen sich diese unausgesprochenen Regeln und Gesetze wohl am Beispiel der Namensgebung veranschaulichen.

Das Paar, das über die Liste der Namen wachte, die in unserem Bezirk verboten waren, dachte sich diese Namen nicht selbst aus. Es war die gemeinschaftliche Überlieferung, die bestimmte, welche Namen erlaubt waren und welche nicht. Hüter der schwarzen Liste waren zwei Menschen, ein Buchhalter und eine Buchhalterin, die die Namen katalogisierten, ordneten und regelmäßig auf den neuesten Stand brachten und sich dabei in ihrer Buchhaltigkeit zwar als sehr effizient erwiesen, deswegen aber von der Gemeinschaft auch für halbwegs geisteskrank gehalten wurden. Diese Unternehmung war völlig überflüssig, weil wir uns ohnehin instinktiv an diese Liste hielten, ohne je groß darüber nachzudenken. Sie war außerdem überflüssig, weil sich die Liste all die Jahre vor der Übernahme durch das Missionarspaar ganz von selbst fortgeschrieben, aktualisiert und festgehalten hatte. Die beiden hatten irgendeinen gewöhnlichen Männernamen und irgendeinen gewöhnlichen Frauennamen, wurden von der Gemeinschaft aber nur »Nigel und Jason« genannt, worüber das gutmütige Pärchen selbst lachen musste. Unzulässige Namen waren unzulässig, weil sie zu sehr nach dem Land »auf der anderen Seite der See« klangen, dabei war egal, dass manche der Namen nicht ursprünglich aus diesem Land kamen, sondern sich nur von dessen Bewohnern angeeignet worden waren. Die verbotenen Namen waren angeblich durchdrungen von der Energie, der Macht der Geschichte, dem jahrhundertealten Konflikt, von all den Verfügungen und Auflagen, die unserem Land vor langer Zeit von dem anderen Land aufgezwungen worden waren, wobei die ursprüngliche Herkunft der Namen überhaupt keine Rolle mehr spielte. Die verbotenen Namen waren: Nigel, Jason, Jasper, Lance, Percival, Wilbur, Wilfred, Peregrine, Norman, Alf, Reginald, Cedric, Ernest, George, Harvey, Arnold, Wilberine, Tristram, Clive, Eustace, Auberon, Felix, Peverill, Winston, Godfrey, Hector, wobei auch Hubert, ein Cousin von Hector, nicht erlaubt war. Genauso wenig Lambert, Lawrence und Howard oder der andere Laurence, Lionel oder Randolph, denn Randolph war wie Cyril, was wie Lamont war, was wiederum wie Meredith, Harold, Algernon und Beverley war. Myles war nicht erlaubt. Auch nicht Evelyn, Ivor, Mortimer, Keith, Rodney, Roger oder Earl of Rupert oder Willard oder Simon oder Sir Mary oder Zebedee oder Quentin, obwohl Quentin vielleicht etwas später schon, wegen dem erfolgreichen Filmemacher in Amerika. Oder Albert. Oder Troy. Oder Barclay. Oder Eric. Oder Marcus. Oder Sefton. Oder Marmaduke. Oder Greville. Oder Edgar, weil solche Namen alle nicht erlaubt waren. Clifford war auch ein Name, der nicht erlaubt war. Lesley auch nicht. Peverill war gleich doppelt verboten.

Und bei den Mädchennamen? Da waren auch solche »von der anderen Seite der See« zulässig, weil der Name eines Mädchens – wenn es nicht gerade Glanz und Gloria hieß – kein Politikum war, da hatte man mehr Spielraum, da wurden keinerlei Verfügungen oder Dekrete erlassen. Falsche Mädchennamen lösten nicht die gleiche Provokation, nicht das Erinnern, den Nachhall, das Kein-Vergeben-kein-Vergessen, nicht die gleiche historische Abneigung aus wie falsche Jungennamen, und die vom anderen Glauben und »von der anderen Seite der Hauptstraße« bedienten sich unter unseren verbotenen Namen ganz ungeniert. Natürlich hüteten die sich, einen Namen zu wählen, der gerade in unserer Gemeinschaft besonders beliebt war, aber da die eigene Gemeinschaft ja ebensolche festgeschriebenen reflexhaften Reaktionen hatte, zerbrachen die sich darüber wohl kaum den Kopf. Rudyard, Edwin, Bertram, Lytton, Cuthbert, Roderick und Duke Of waren die letzten verbotenen Namen auf unserer Seite, auf unserer Liste, die von Nigel und Jason gehütet wurde. Eine Liste mit erlaubten Namen gab es nicht. Jeder von uns hatte das Erlaubte vom Unerlaubten abzuleiten. Man gab seinem Baby einen Namen, und wenn man mutig, avantgardistisch, unkonventionell, einfach ein unvorhergesehener menschlicher Faktor war, der sich traute, einen neuen, noch nicht etablierten, noch nicht legitimierten Namen auszuprobieren, dann merkte man selbst und auch das Baby ziemlich schnell, ob man einen Fehler gemacht hatte oder nicht.

In dieser psychopolitischen Atmosphäre mit ihren Regeln der Zugehörigkeit und der Identifikation und des Erlaubten und Unerlaubten, wurde nicht nur abgesteckt, was »deren Namen« und »unsere Namen«, was »wir« und »die«, was »unsere Gemeinschaft« und »deren Gemeinschaft«, was »auf der anderen Seite der Hauptstraße«, »auf der anderen Seite der See« und »auf der anderen Seite der Grenze« war. Auch in anderen Bereichen gab es ähnliche Richtlinien. So gab es zum Beispiel neutrale Fernsehsendungen, die »von der anderen Seite der See« oder »von der anderen Seite der Grenze« stammten und die »auf unserer Seite der Hauptstraße« genauso geschaut werden konnten wie »auf der anderen Seite der Hauptstraße«, ohne dass es für eine der beiden Seiten Untreue bedeutet hätte. Dann gab es Sendungen, die man auf der einen Seite schauen konnte, ohne Verrat zu begehen, während sie »auf der anderen Seite der Hauptstraße« gehasst und verabscheut wurden. Es gab Rundfunkgebührenkontrolleure, Volkszähler, in nicht-ziviler Umgebung arbeitende Zivilisten und Staatsdiener, die alle in der einen Gemeinschaft geduldet, aber erschossen wurden, sobald sie auch nur einen Fuß auf das Gebiet der anderen Gemeinschaft setzten. Es gab Essen und Trinken. Die richtige Butter. Die falsche Butter. Den Treue-Tee. Den Verräter-Tee. Es gab »unsere Läden« und »deren Läden«. Ortsnamen. Auf welche Schule man ging. Welche Gebete man sprach. Welche Kirchenlieder man sang. Ob das H gesprochen wurde oder nicht. Wo man arbeitete. Und natürlich gab es Bushaltestellen. Überall und mit allem, was man tat, gab man ein politisches Statement ab, ob man wollte oder nicht. Auch das Aussehen spielte eine Rolle, man war sich einig, dass man die da »von der anderen Seite der Hauptstraße« von uns hier »auf dieser Seite der Hauptstraße« rein äußerlich unterscheiden konnte. Es gab unterschiedliche Wandbilder, Traditionen, Zeitungen, Hymnen, »Feiertage«, Pässe, Münzprägungen, Bürgerbefugnisse, unterschiedliche Polizei, unterschiedliches Militär, unterschiedliches Paramilitär. Es gab in dieser Zeit, in der man die Vergangenheit nicht ruhen lassen konnte, unzählige Beispiele und viele Nuancen der Zugehörigkeit. Dazwischen gab es das Neutrale und die Ausnahmen, und mit seiner Frage hatte dieser Nachbar bei Vielleicht-Freund im Wohnzimmer – vor allen anderen Nachbarn – an die Etikette und an die explosive Symbolik all dessen erinnert.

Er hatte an die Sache mit den Flaggen erinnert, die Sache mit den Flaggen und den Abzeichen, die überaus instinktiv und emotional war, weil Flaggen nun mal erfunden worden waren, um Instinkte und Emotionen anzusprechen – oft krankhafte, egozentrische Emotionen –, und er meinte die Flagge des Landes »auf der anderen Seite der See«, die außerdem die Flagge der Gemeinschaft »auf der anderen Seite der Hauptstraße« war. Diese Flagge war in unserer Gemeinschaft nicht sonderlich willkommen. Genau genommen war diese Flagge in unserer Gemeinschaft überhaupt nicht willkommen. »Auf unserer Seite der Hauptstraße« gab es keine solche Flagge, keine einzige. Ich hörte heraus, denn ich wusste zwar nichts über Autos, dafür aber umso mehr über Flaggen und Abzeichen, dass diese Blower-Bentley-Oldtimer, die in dem Land »auf der anderen Seite der See« hergestellt worden waren, auch die Flagge des Landes »auf der anderen Seite der See« trugen. Zwischen den Zeilen fragte der Nachbar von Vielleicht-Freund also, was Vielleicht-Freund einfiele, nicht nur an einer Verlosung teilzunehmen, bei der er das Teil mit der Flagge drauf hätte gewinnen können, sondern überhaupt an einer Verlosung teilzunehmen, bei der er von einem derart patriotischen, staatsdefinierenden Symbol »von der anderen Seite der See« – Flagge hin oder her – auch nur das kleinste Fitzelchen hätte gewinnen können? Historisches Unrecht, sagte er. Repressive Gesetze, sagte er. Ausübung dieser Gesetze und Pakte zu diesem Zweck, sagte er. Künstliche Grenzen, sagte er. Förderung von Korruption, sagte er. Festnahmen ohne Anklage, sagte er. Verhängung von Ausgangssperren, sagte er. Inhaftierungen ohne Gerichtsprozess, sagte er. Versammlungsverbot, sagte er. Verbot von amtlichen Untersuchungen, sagte er. Institutionalisierte Verletzung von Souveränität und Hoheitsgebiet des Staats, sagte er. Foltermethoden, sagte er. Alles, was man sich nur vorstellen kann, sagte er. Im Namen von Recht und Ordnung. Das sagte er, aber das war nicht, was er eigentlich meinte. Was er eigentlich meinte, von der Interpretation der Flaggenangelegenheit abgesehen, war etwas anderes, nämlich dass die Flagge »von der anderen Seite der See« gleichzeitig die Flagge »von der anderen Seite der Hauptstraße« war. Und »die andere Seite der Hauptstraße« galt in unserer Gemeinschaft als noch mehr »von der anderen Seite der See« als die tatsächliche andere Seite der See. Es kam uns vor, als würde die Flagge dort mit noch mehr Inbrunst und Pomp gehisst als in ihrem Ursprungsland – bei aller Mühe, die man sich auch dort gab. »Von dieser Seite der Hauptstraße« – unserer Seite – zu kommen und besagte Flagge einzuschleppen, war also spalterisch, deutete auf Katzbuckeln vor dem Feind und unaussprechlichen Verrat hin, selbst Denunzianten und Leute, die Mischehen eingingen, genossen höheres Ansehen als jemand, der so etwas tat. Das alles waren natürlich Auswirkungen der politischen Probleme hier, in die ich für meinen Teil mich lieber nicht einmischte. Aber es war schon erstaunlich, wie viel gefährliche Unterstellung in ein paar Worte gepackt werden konnte. Und der Gute war noch nicht fertig.

»Ich meine, also, was ich meine, ist«, sagte er, »versteh mich nicht falsch oder so, ich sage das jetzt natürlich mit allem Respekt. Ich kenne mich ja nicht damit aus, wie das ist, bei einer Sache mitmachen zu wollen, die illoyal meiner Gemeinschaft gegenüber ist, bei der ich was mit dieser Flagge drauf gewinnen kann und es am Ende mit nach Hause nehme und stolz bin, es in meine Gegend gebracht zu haben, statt mich dafür zu schämen. Es liegt mir wirklich fern, jemanden deswegen anzuschwärzen oder Groll zu säen. Ich will kein Regelfanatiker sein, keiner, der voreilige Schlüsse zieht, ich will mich hier auch gar nicht als Experte aufspielen, als Aufwiegler oder Dogmatiker; nein, nein, unwissend, wie ich bin, und sosehr ich mich auch sträube, eine Meinung zu äußern …« Und dann legte er wieder los von wegen, egal wie berühmt und begehrt das Teil mit der Flagge sei, er selbst würde ein solches Inbild der Unterdrückung, des Unheils, der Tyrannei ja nie gutheißen können, ganz abgesehen von dem üblen Beigeschmack durch den Gesichtsverlust, nicht mal unbedingt dem Land »auf der anderen Seite der See« gegenüber, sondern vor allem gegenüber der Gemeinschaft »auf der anderen Seite der Hauptstraße«. Er wolle nur davor warnen, sagte er, dass sich jemand, der diese Flagge in einen eisern systemkritischen Bezirk hole, angreifbar für den Vorwurf des Verräter- und Denunziantentums mache. Ja, Flaggen waren eine emotionale Angelegenheit. Eine hochemotionale Angelegenheit. Jedenfalls hier bei uns.

Darum ging es dem Nachbarn also – dass Vielleicht-Freund ein Verräter war –, aber dessen Freunde eilten ihm jetzt zu Hilfe. »Er hat doch das Teil mit der Flagge gar nicht«, sagten sie. »Kann doch jeder sehen, dass der Kompressor keine Flagge drauf hat.« Aber damit taten sie die Sache nicht ab, sie waren wütend, denn so unwahrscheinlich es auch war, dass diese Flagge »auf unserer Seite der Hauptstraße« »auf dieser Seite der See« auftauchte, wir lebten in paranoiden Zeiten. Es waren Zeiten auf Messers Schneide, rohe Zeiten, jeder misstraute jedem. Man konnte sich hier nett mit jemandem unterhalten und dann nach Hause gehen und denken: Mensch, was für eine nette, unbefangene Unterhaltung – aber nur, bis man das Ganze später im Kopf noch mal zurückspulte. Und dann fing man plötzlich an, sich Gedanken zu machen, ob man dieses oder jenes gesagt hatte, nicht weil dieses oder jenes kontrovers war, sondern weil die Leute so schnell mit dem Finger auf andere zeigten, so schnell urteilten, Dinge weiterspannen, selbst in friedlichen Zeiten. Es war also schwer, sich in turbulenten Zeiten wie diesen nicht die zeigenden Finger auszumalen und die Worte, die hinzugesponnen wurden, was am Ende nicht bloß dazu führte, dass man beleidigt war, weil die anderen über einen redeten, sondern mitunter auch dazu, dass mitten in der Nacht Menschen mit Sturmhauben oder Halloweenmasken und Waffen im Anschlag bei einem vor der Tür standen. Inzwischen zeigten die Freunde von Vielleicht-Freund auf den Kompressor, und es war klar, dass keine Flagge darauf zu finden war. »Und überhaupt«, sagten sie, »auf dem Modell war gar nicht immer eine Flagge drauf.« »Abgesehen davon«, wagte ein Nachbar einzuwerfen – und das war wirklich mutig, denn die anderen waren nach ihrem anfänglichen Überschwang verstummt –, »wäre es nicht vielleicht in Ordnung, das Teil mit nach Hause zu nehmen, wenn man es gewonnen hat, selbst wenn es die Flagge drauf hätte, weil es nun mal ist, was es ist, weil es so selten ist, und dann die Flagge zum Beispiel mit einem Pin-up-Bombersticker zu überkleben – sagen wir, einem B29-Superfortress-Joltin’-Josie-Sticker oder einem Superfortress-irgendeine-andere-halbnackte-Frau-Sticker oder einem B17-Flying-Fortress-Bit-o’-Lace-Sticker – oder auch einem Sticker von Minnie Maus oder Popeyes Olivia oder dem Planeten Pluto oder sogar einem kleinen Foto von seiner Ma oder einem größeren von Marilyn Monroe?« Er gab sich größte Mühe, dieser Diplomat, und betonte die Sonderfälle, die Einzelerscheinungen, die Personen und Sachverhalte, die von der Engstirnigkeit, von der Vorverurteilung, von der Ausgrenzung ausgenommen waren. Das waren zum Beispiel Rockstars, Filmstars, Kulturstars, Sportler und andere, die besonders berühmt waren oder deren Verdienste besonders verehrt wurden. Könnte es nicht sein, gab er zu bedenken, dass in diese übergreifende Kategorie auch Kompressoren von Blower-Bentleys fielen? Waren nicht vielleicht Begehrtheit und Seltenheitswert groß genug, um den Kompressor freizustellen, setzte er nach, oder sollte die Flagge wirklich ein zu großes Hindernis für eine Seite der politischen Teilung sein – unsere Seite in dem Fall –, als dass sie nicht ignoriert und abgenickt werden konnte?