Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Romeon-Verlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

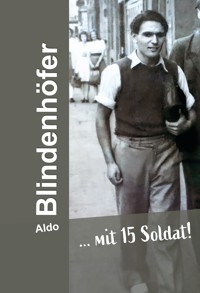

In diesem Buch wird die bewegende Geschichte von Aldo Blindenhöfer erzählt, einem Mann, der die Dunkelheit des Krieges erlebte, aber nie aufhörte, nach dem Licht zu suchen. Sein Leben ist ein inspirierendes Beispiel dafür, wie man sich aus schwierigen Umständen herauskämpfen und zu einem wichtigen Mitglied der Gesellschaft werden kann. Dies ist die fesselnde Biografie eines außergewöhnlichen Lebens, das Mut, Durchhaltevermögen und den Glauben an eine bessere Zukunft zelebriert. Aldo Blindenhöfer, am 10. Mai 1930 in Petershagen bei Berlin geboren, führte ein Leben voller dramatischer Wendungen. Als Kindsoldat erlebte er die Schrecken des Zweiten Weltkriegs hautnah. Mit 14 Jahren wurde er Luftwaffenkurier, mit 15 kämpfte er in den Schlachten um Berlin und geriet verwundet in russische Kriegsgefangenschaft. Nach seiner Freilassung floh er mit seinen Eltern nach Hamburg und arbeitete in der väterlichen Spedition als Fernfahrer. Aldo Blindenhöfer trat der Bundeswehr bei, erreichte den Rang eines Offiziers und verbrachte sechs Jahre in den USA. Nach der Pensionierung arbeitete er als Prüfer und Sachverständiger beim TÜV-Nord. Parallel engagierte er sich politisch, zuerst in Stollberg bei Aachen und später im Kreistag und Stadtrat von Celle, wo er zum 2. Bürgermeister gewählt wurde. Für sein soziales Engagement erhielt er das Bundesverdienstkreuz am Bande.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 337

Veröffentlichungsjahr: 2024

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

… mit 15 Soldat!

1. Auflage, erschienen 10-2023

Umschlaggestaltung: ROMEON Verlag

Text: Aldo Blindenhöfer

Layout: ROMEON Verlag

ISBN (E-Book): 978-3-96229-617-9

www.romeon-verlag.de

Copyright © Romeon Verlag, Jüchen

Das Werk ist einschließlich aller seiner Teile urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung und Vervielfältigung des Werkes ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar. Alle Rechte, auch die des auszugsweisen Nachdrucks und der Übersetzung, sind vorbehalten. Ohne ausdrückliche schriftliche Genehmigung des Verlages darf das Werk, auch nicht Teile daraus, weder reproduziert, übertragen noch kopiert werden. Zuwiderhandlung verpflichtet zu Schadenersatz.

Alle im Buch enthaltenen Angaben, Ergebnisse usw. wurden vom Autor nach bestem Gewissen erstellt. Sie erfolgen ohne jegliche Verpflichtung oder Garantie des Verlages. Er übernimmt deshalb keinerlei Verantwortung und Haftung für etwa vorhandene Unrichtigkeiten.

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über https://dnb.dnb.de abrufbar.

Aldo Blindenhöfer

… mit 15 Soldat!

In den vergangenen 81 Jahren hat sich die Welt verändert.

Die Menschen aber auch.

Aldo Blindenhöfer, im Mai 2011

Für meine Enkelkinder Ella Danae und Hadrian Joel

Inhalt

Vorwort

Zeitabschnitte meines Lebens

Ehrenämter

Meine glückliche Kindheit von 1930 bis 1939

Gestern und Heute

Der LKW-Unfall in Wustermark

Ein schlimmes Erlebnis 1938

Kriegsbeginn 1939

Unsere letzte zivile Fahrt

Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg

Hitlerjugend

Hitlers (NSDAP-) Wahl

Mein Werdegang im Jungvolk

Das Leben war hart

Kanonenfutter für das Naziregime

Der totale Krieg

Das Militärische bestimmt das Leben

Demokratie als hohes Gut

Mein Vorbild der Alte Fritz

Ostwallbau 1944

Mein Einsatz als Luftwaffenkurier

Bombenangriffe 1944

Angriff bei Tage

Konfirmation 1944

Das Wiedersehen mit Prof. Dr. Sauerbruch

Gefangennahme eines amerikanischen Piloten

Oberst Julius Buckler

Meine Kriegserlebnisse

Abschied aus Petershagen

Heldentum war abgesagt

Verteidigung der Treskow-Brücke

Wo sollen wir hin?

Verteidigung Berlins

Allein und ohne Kameraden

Der Anhalter Bahnhof

Meine Beinverletzung

Kriegsende

Russische Kriegsgefangenschaft

10. Mai 1945 – die Geburtstagsfeier fällt aus

Stuka habe ich viel zu verdanken

Ankunft im Lager Küstrin

Wir mussten uns mit der Situation abfinden

Kommunistische Umerziehung

Der russische Wachmann und die Kuh

Abmarsch nach Landsberg

Aufbruch in den Westen

Wieder zu Hause

Meldung bei der Kommandantur

Ich ging wieder zur Schule

Flucht in den Westen – Der Neuanfang

Jetzt oder nie

Meine schulische Entwicklung

Der Schwarzmarkt boomte

Meine neue Heimat Hamburg

Nachts auf den Straßen

Das Tauschgeschäft florierte

Endlich wieder ein eigener LKW

Mobilität bedeutet Freiheit

Der Kapitän der Landstraße

Mein Vater und Ich

Das Leben der jungen Familie

Nichts für Weicheier

Der hilfsbereite Sowjetsoldat

Ein spezieller Transport

Der Kapitän der Landstraße als Fluchthelfer

Ein Erlebnis besonderer Art

Damalige Verkehrsverhältnisse

Erlebnisse einer Fahrt von Berlin nach Hamburg

Die Sache mit dem Mercedesfahrer

Das Verhältnis zu meinem Vater

Vom Rekruten zum Hauptmann

Technische Truppen in Sonthofen

Sie werden Offizier!

Blindenhöfer sofort zum Kommandeur

Harte Ausbildung in der Luftlandeschule

Einsatz auf dem Bauernhof

Ein schönes Erlebnis

Wie ich uns das Leben rettete

Das Lamm in der Grube

Versetzung nach Hamburg

Ich wurde Zivilist

Anhang

Vorwort

Heute starte ich den Versuch, die wichtigsten Ereignisse meines Lebens zu Papier zu bringen. Es kann nur ein ganz geringer Teil meines Lebens sein. Nach immerhin 81 Jahren Lebenszeit fällt mir dieser Versuch nicht ganz leicht.

Heute haben wir den 14.05.2011, vier Tage nach meinem 81. Geburtstag.

Es war ein schöner Geburtstag, weil wie in jedem Jahr meine Kinder, Freunde und Nachbarn und meine beiden Enkelkinder Ella Danae und ihr Bruder Hadrian Joel bei mir waren.

Ich freue mich schon immer vorher auf die beiden. Sie erfreuen meine Frau und mich mit ihrer Zuneigung, ihrer Herzlichkeit und Fröhlichkeit und besonders mit ihrem musikalischen Können und Vortragen von Gedichten. Sie sind für Gundi und für mich eine Bereicherung unseres Lebens. Sie sind das Heute und die Zukunft. Ich hoffe, dass ihre Intelligenz und ihr Fleiß sowie ein Quäntchen Glück sie zu erfolgreichen Mitgliedern unserer Gesellschaft machen. Möge ihnen ein großer Teil meiner Lebenserfahrungen er- spart bleiben. Leider kann man sich seinen Lebenslauf nicht aus- suchen. Wollen und Können sind die Voraussetzungen für den Erfolg und für das Lösen von Problemen.

„Es gibt keine verzweifelten Lagen,

es gibt nur verzweifelte Menschen“

General Guderian im Zweiten Weltkrieg

Ich kann mich seiner Auffassung nur anschließen.

Anlässlich meines 80. Geburtstages schenkten mir unsere Enkel Ella Danae und Hadrian Joel das Buch „Opa erzähl ‘mal“.

Dieses Buch hat mich dazu animiert, mich mit meinem Lebensweg, mit meiner Vergangenheit, den Erlebnissen, Höhen und Tiefen und vielem mehr eingehend zu beschäftigen.

Ich danke meinen Enkelkindern ganz herzlich dafür, dass sie mich mit dem Geschenk zur Auseinandersetzung und zur schriftlichen, öffentlichen Offenbarung meines oft abenteuerlichen und zeitweise nicht ungefährlichen Lebens gebracht haben.

Zeitabschnitte meines Lebens

1.Geburt 10.05.1930, Kindheit bis 1939

2.Kriegsanfang 1939, Kriegsende 1945 Russische Kriegsgefangenschaft

3.Kriegsende 8. Mai 1945

4.Entlassung aus der Kriegsgefangenschaft Flucht von Petershagen nach Hamburg Nachkriegszeit bis 1952

5.1952 Heirat 1. Ehefrau Hildegund

6.1949 Nachts auf den Straßen

7.19.04.1953 Geburt meiner Tochter Cornelia

8.05.07.1956 Eintritt in die Bundeswehr in Sonthofen/Allgäu 5 Jahre und 10 Monate Verpflichtungszeit als Zeitsoldat Ausgeschieden im Mai 1962

9.1962 Zivilfahrlehrer aller Klassen in Hamburg

10.Wiedereintritt 1964 in die Bundeswehr

11.Januar 1981 Tod der 1. Ehefrau Hildegund

12.22.02.1982 Hochzeit der 2. Ehefrau Margund in Celle mit Sohn Thomas

13.1983 Entlassung aus der Bundeswehr als Berufssoldat (Hauptmann)

14.1984 Amtlich anerkannter Prüfer für das Kfz-Wesen TÜV Hannover

15.Politisches Engagement in Stolberg und Celle

16.Ehrenämter

Ehrenämter

1.Ratsherr der SPD

2.Ausschussmitgliedschaften: Schulausschuss, Verkehrsausschuss, Umweltausschuss und Stadtentwicklung

3.Mitgründer der 1. SPD Arbeitsgemeinschaft von Soldaten der Bundeswehr im Bezirk Mittelrhein in Köln

4.Schöffe am Landgericht Aachen

5.USA Washington DC, Gewählter Vertreter in die Personalvertretung und stellvertretender Vorsitzender

6.Personalvertretung beim Deutschen Militärischen Bevollmächtigten der USA/CA (General Link)

7.Gründungsmitglied, Vertreter der Bundesrepublik Deutschland in der International Association of Junior Officers, Washington DC

8.Celle

9.Ratsmitglied in den Ausschüssen für Verkehr, Bau und Verwaltung

10.Kreistagsabgeordneter und 2. Bürgermeister der Stadt Celle Schöffe am Amtsgericht Celle

11.Städtische Baugenossenschaft Stromversorgung Osthannover (SVO) Schützengesellschaft

12.Gesellschaft für Sicherheitspolitik

13.TÜV Hannover als Einzelkämpfer

14.Betriebsrat und Mitglied im Wirtschaftsausschuss des TÜV Hannover

Meine glückliche Kindheit von 1930 bis 1939

Am 10. Mai 1930 bin ich in Petershagen bei Berlin geboren.

Meine Mutter Marta, geb. Ramin, wurde 1909 in Olehowo (Polen) geboren. Sie war Hausfrau. Mein Vater Paul Blindenhöfer, geboren 1906 in Fürth/Bayern (Franken), arbeitete als kaufmännischer Angestellter. Meine Eltern wohnten kurzzeitig in Berlin-Mahlsdorf. Von dort zogen wir nach Herzfelde (Kreis Niederbarnim) nahe Berlin. Hier wohnte zu der Zeit die gesamte Großfamilie meiner Mutter, die Familie Ramin. Die Oma hatte 11 Kinder geboren, 7 Mädchen und 4 Jungen. Überlebt davon hatten 8 Kinder. Sie haben in Herzfelde und Umgebung wiederum 8 Familien im Laufe der Jahre gegründet. Opa und Oma lebten und arbeiteten auf einer großen Ziegelei. Besitzer war die Familie Mann. Diese Familie besaß nicht nur Ziegeleien, ihnen gehörten auch das große Gut Herzfelde und mehrere Rittergüter um Herzfelde herum.

Es arbeiteten zur damaligen Zeit nicht nur die Eltern auf dem Gut oder den Ziegeleien, ihre Kinder wurden auch als Hilfskräfte in sehr jungen Jahren in den Ziegeleien und Gütern eingesetzt. Die Großeltern von mir bewohnten mit ihrer Großfamilie eine Betriebswohnung auf der Ziegelei „Neu Berlin“. Diese große Wohnanlage hatte die Firma Gebrüder Mann für ihre ehemaligen „Fremdarbeiter“, den Saisonkräften aus Polen, gebaut. Es waren, wie mein Opa, fremde, nicht ortsansässige Arbeiter, die damals zu bestimmten Zeiten schon vor dem Ersten Weltkrieg in Polen für die Arbeiten in Deutschland angeworben wurden. Sie kamen, so auch mein Opa, jeden Sommer nach Herzfelde bei Berlin, um hier als sogenannte „Schnitter“ bei der Getreideernte zu helfen oder auch als Ziegeleiarbeiter.

Oma und Opa waren ehemalige Aussiedler aus Vorpommern, also „deutschstämmig“. Die Familien lebten aber schon in der 3. Generation in Polen. Zu Beginn des Ersten Weltkrieges zog die ganze Familie von Polen nach Herzfelde ins damalige Deutsche Reich.

Opa: Friedrich Ramin starb am 28. Dez. 1968 in Herzfelde. Oma Marta Ramin, geb. Schulz, starb am 2. April 1972.

Meine Mutter, meine Oma und mein Vater, der Kleine im Marineanzug bin ich.

Mein Vater Paul Blindenhöfer war bis 1939 im Transportwesen, zuerst als Kraftfahrer, später als selbständiger Unternehmer im Güterfernverkehr tätig. Er war somit sehr oft nicht zu Hause. Meine Mutter begleitete ihn aber oft während dieser Zeit. In der Abwesenheit meiner Eltern lebte ich bei Oma, Opa und der Großfamilie auf der Ziegelei.

Ich habe als Kind miterlebt, unter welch schweren Bedingungen Arbeiterfamilien damals lebten. Trotz des sehr einfachen Lebens und der schweren Arbeit jedes einzelnen Familienmitgliedes hatte ich als Kind niemals das Gefühl, dass diese Menschen unglücklich waren. Die Familienmitglieder vertraten wohl unterschiedliche Meinungen, wenn es aber um Hilfe untereinander ging, waren sie füreinander da.

Die Familie feierte gern und oft zusammen. Anlässe, wie Geburten, Hochzeiten oder Geburtstage wurden ausgiebig genossen. Ich war in bevorzugter Position meinen vielen Cousins und Cousinen gegenüber. Sie wurden nicht so oft von Oma und Opa verwöhnt. Ich bin meinen Großeltern noch heute für die schönen und glücklichen Jahre vor dem Schulanfang 1936 dankbar.

Ich hatte ein freies Leben, in freier Natur. Wald, Wiesen und Felder waren mein Spielraum. Abraumhalden, Tiefe und große Tonbrüche mit vielen Tümpeln luden zum Baden und zum Angeln ein. Opa sorgte dafür, dass das Angelzeug immer verfügbar war.

Im Winter hatten wir durch die Halden und Tonbrüche tolle Abfahrten für unsere Schlitten. Ich meine, die Winter zu der Zeit waren härter als zur heutigen Zeit. Es ist nur eine gefühlte Beurteilung!

Die Herrschaft Familie Mann führte und sorgte für ihre Arbeiter und deren Familien nach dem patriarchalischen Prinzip. Die Familienmitglieder bekamen außer ihrem verdienten Lohn Deputat. Naturalien wie z.B. Getreide, Kartoffeln etc. Für die Tierhaltung ihrer Arbeiter stellten die „Manns“ kostenlos Schuppen sowie Schweineställe zur Verfügung. Auch für den Eigenanbau von Obst und Gemüse wurden den Familien Flächen kostenlos zur Verfügung gestellt.

Mehrere Schwestern meiner Mutter waren in „Stellung“ auf dem Schloss. In „Stellung“, bei der Herrschaft beschäftigt zu werden, war eine besondere Ehre und Anerkennung für die ganze Familie Ramin. Eine meiner Tanten war die sogenannte „Stütze“ im Schloss. Die Schwiegersöhne der Ramins kamen fast alle aus bekannten Nachbarfamilien. Wie z.B. der Mann meiner Tante Elli. Er war der Sohn des Schmiedemeisters Smolinski und ebenfalls aus- gebildeter Schmied der Firma.

Neben seiner Tätigkeit war er der Herrschaftschauffeur. Die Herrschaft hatte viele Gäste, wie z.B. den Boxer Max Schmeling, der jährlich zur Jagd eingeladen wurde. Nach dem Tod seines Vaters übernahm der Onkel Erich als Schmiedemeister die Leitung der technischen Einrichtungen von Gut und Ziegeleien.

Onkel Erich hatte am Ende des Zweiten Weltkrieges als Zivilist den Einmarsch der Russen in Herzfelde miterlebt. Die Russen bauten die wichtigsten technischen Einrichtungen der Ziegelei ab und schickten die Maschinen nach Russland.

Damit fielen die Ziegeleien als Arbeitsbeschaffer aus.

Dem Onkel Erich und seinem Können als Techniker war es zu verdanken, dass in relativ kurzer Zeit zumindest ein kleiner Teil der Ziegeleien wieder funktionsfähig war.

„Herzfelde gestern und heute“. Wir stehen noch heute in Kontakt. Vielen Dank! Ihrem Sohn hatte sie meinen Vornamen gegeben. Aldo II. lebt heute noch in Herzfelde.

Die Familie Ramin ist nach 1945 auseinandergefallen. Verschwunden ist damit auch der Zusammenhalt dieser Großfamilie.

Ich bin kein Prophet, aber was nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges 1945 passiert war, kann in Zukunft vielen Familien passieren.

Die Globalisierung ist der Feind der Familie alten Stils.

Wurden in der Vergangenheit nur Technik, Maschinen, Elektronik etc. in der Welt hin und her bewegt, von einem Land in das andere, so ziehen heute Menschen in großer Zahl von einem Kontinent zum anderen. Wegen Wirtschaftsentwicklungen, Naturereignissen, Katastrophen technischer Art sowie Kriegshandlungen, wie zum Beispiel den Bürgerkriegen gegenwärtig in Nordafrika.

Mit Internet kommt die Welt zu uns ins Haus. Internet schaut aber auch in unsere Fenster. Wenn ich im Fernsehen die Berichte über fremde Länder verfolge und die oft schrecklichen Lebensbedingungen sehe, dann kann ich diese Menschen verstehen, dass sie versuchen, sich durch Flucht in ein anderes Land zu retten.

Es erinnerte mich aber auch daran, dass die Zeit und die Lebensverhältnisse vor 100 Jahren für einen großen Teil der Bevölkerung in Europa ähnlich waren.

Ich kann mich aus eigener Erfahrung, als Kind in den 30er Jahren des letzten Jahrhunderts, an die Lebensverhältnisse meiner Mutter und meiner Großeltern erinnern.

Gestern und Heute

Nun aber den Vergleich zum Leben, Wohnen, Freude und Leid der Großfamilie Ramin in Herzfelde bei Berlin zur heutigen Zeit.

Die Großfamilie wohnte in einer Betriebswohnung der Ziegelei, direkt bei den Anlagen der Ziegelei. Sie hatte eine „Großküche“, Flur, einen Schlafraum für Oma und Opa, der auch den erwachsenen Kindern als Schlafzimmer dienen musste. Dazu gehörte eine Vorratskammer, in der ein Teil als Räucherkammer genutzt wurde. Hier habe ich oft übernachtet.

Es gab kein fließendes Wasser in der Wohnung. Das gesamte Wasser für den Haushalt musste in Eimern oder Wannen mit Hilfe der damaligen Transportmittel, einer Schubkarre oder eines Bollerwagens transportiert werden. Das Wasser musste von einer etwa 100 Meter entfernten „Wasserversorgungseinrichtung“, einer Handschwengelpumpe, mit Muskelkraft aus der Erde gepumpt werden. Im Sommer war das kein Problem, aber im Winter bei Eis und Schnee, musste diese Pumpe erst mit extra mitgeführtem (kochend) heißem Wasser enteist und somit gangbar gemacht werden.

Die Pumpe war für nur eine Person schwer zu bedienen, es war eine „Zweimannmaschine“. Glücklicherweise wohnte noch ein Dutzend anderer Familien in „Neu Berlin“. Diese Pumpe war aber auch noch in Zweitfunktion für das geordnete soziale Zusammenleben dieser Arbeitergroßfamilien wichtig. Hier trafen sich von früh bis spät Frauen und Männer der Betriebswohnungen. Die Vorreinigung nach getaner Arbeit erfolgte oft hier. Hier wurden Erfahrungen, Gerüchte, Familienklatsch usw. ausgetauscht. Jeder kannte jeden. Und sogar ganz genau.

Die Pumpe diente aber auch als Ort zur Pflege guter Nachbarschaft. Es war ein mächtiger Sozialbereich auf „Neu Berlin“.

Es gab keine Toilette in der Wohnung. Es gab auch kein Waschbecken in der Wohnung. Wer zur Toilette wollte, musste 100 Meter bis zum Schweinestall gehen. Dort befanden sich die „Toiletten“. Bei der Bundeswehr sagten wir zu einer Anlage dieser Art schlicht und einfach „Donnerbalken“, heute sagt man Plumpsklosett.

Toilettenpapier bestand aus Zeitungspapier. Zur Nachtzeit ging man natürlich auch nicht dorthin. Die „Not“-Toilette war ein Pinkeltopf oder ein Eimer.

Anstelle der heutigen wunderschönen Waschbecken mit Spiegel etc. wurden Schüsseln als Waschbecken benutzt. Diese Schüsseln aus Blech waren aber emailliert. Eine Kanalisation war nicht vorhanden.

Heizung in den Wohnungen?

Nur die große Küche wurde mit Hilfe eines großen Kohlenherdes beheizt. Es gab zu der Zeit in der Wohnung kein elektrisches Gerät. Die elektrische Beleuchtung war mehr als sparsam. Jeder Raum besaß nur eine Lichtquelle. Petroleumlampen (Stalllaternen) ersetzten das elektrische Licht.

In späterer Zeit war auch der obligatorische Volksempfänger in der Küche vorhanden. Es war das wichtigste Propagandamittel der Nazis.

An den Winterabenden saß ich oft auf dem Schoß meiner Großmutter in der Nähe des großen Küchenherdes. Die Heizungstür war geöffnet, man konnte in die brennenden Holzscheite sehen. Die Wärme erzeugte das Gefühl der Geborgenheit. Oma erzählte Geschichten oder sang mir deutsche und polnische Volkslieder vor. Das flackernde Licht des Brennmaterials erleuchtete die große Küche, es war romantisch. Der Opa rauchte seine Pfeife, er erholte sich von der Schwerstarbeit auf der Ziegelei. Im Wasserkessel brodelte das Wasser. Nach dem gemeinsamen Abendessen der Familie begleitete ich dann meinen Großvater zum Schweinefüttern. Ich trug dann die brennende Petroleumlampe, der Opa das Schweinefutter im Eimer.

Der von der Herrschaft erbaute Schweinestall war etwa 100 Meter von der Wohnung der Großeltern entfernt. Der Schweinestall hatte mehrere Verschläge, einer davon gehörte meinen Großeltern. Hier wuchs das Schwein auf, das später einmal geschlachtet wurde. Das schlachtreife Schwein wurde im Herbst von einem sogenannten „Hausschlächter“ geschlachtet und zerlegt. Es war ein besonderer Tag für die ganze Familie, es war das Schlachtfest.

Hier wurden für das kommende Jahr wieder Vorräte angelegt. Es wurden Einweckgläser mit Wurst gefüllt. Es wurden Kochwurst, Leberwurst und Blutwurst hergestellt. Der größte Teil des Fleisches wurde durch Kochen, Pökeln (in Salzlauge gelegt) oder Räuchern haltbar gemacht. Danach roch die ganze Wohnung wieder mehrere Monate lang nach Räucherwurst oder Räucherschinken.

An den Schlachtfesten auf „Neu Berlin“ nahmen alle Familien teil. Es war Tradition, dass die „Wurstbrühe“, das war die Flüssigkeit, in der die Wurst gekocht wurde, unter allen Familien aufgeteilt wurde. Jeder Schlachttag auf „Neu Berlin“ war ein gemeinsamer Tag aller „Neu Berliner“.

Freud und Leid wurden geteilt.

Meine Großeltern habe ich das letzte Mal 1945, kurz nach meiner Entlassung aus der russischen Kriegsgefangenschaft, gesehen.

Kurz darauf musste ich mit meiner Mutter von Petershagen nach Hamburg fliehen. Mit Ausnahme meines Cousins Udo Köhler, der Sohn von der Zwillingsschwester meiner Mutter, hatten bei Kriegsende alle Mitglieder der Großfamilie den Krieg lebend überstanden.

Mein Cousin Udo und ich waren stark miteinander verbunden. Es war mein bester Freund. Er war zwei Jahre älter als ich. Er hatte sich freiwillig bei der „HJ-Nahkampfbrigade“ gemeldet und ist seitdem vermisst. Ein unbekannter Mann hatte später einmal meiner Tante mitgeteilt, dass ihr Sohn auf der Zitadelle in Berlin gefallen sei.

Die DDR baute die Stacheldrahtzäune und die Mauern in Berlin auf. Der „Eiserne Vorhang“ kam später dazu. Er trennte die ehemalige Ostzone von den Westzonen. Vor dem Bau der Mauer, die Ost-von Westberlin trennte, war ich bis 1956 oft in Berlin und auch im Ostsektor mit den Lastzügen meines Vaters unterwegs.

Zu der Zeit fuhren wir für eine Spedition „Brokerhoff“ Transport von Ostberlin nach Westdeutschland. Mit dem Mauerbau wechselte diese Ostfirma rechtzeitig von Ost nach West.

Meine Eltern fuhren öfter von Hamburg zu Besuch von Oma und Opa. Die Großeltern wurden von meinen Eltern großzügig mit den monatlichen Paketen unterstützt. Mein Vater hatte eine besonders starke Zuneigung zu Oma und Opa. Er war ihr liebster Schwiegersohn. Die Zuneigung war auf beiden Seiten vorhanden.

Der Mauerfall 1989 war die größte Überraschung meines Lebens.

Leider hatte ich nur zweimal Gelegenheit, meine alte Heimat zu besuchen.

Oma und Opa waren schon gestorben. Das Zusammentreffen mit Familienmitgliedern nach so langer Zeit der Trennung war sehr schön. Was war aus diesem Teil Deutschlands geworden? Sie waren nicht nur in der Infrastruktur auf der Höhe von 1930-45 stehengeblieben, meine Verwandten dachten auch anders als ich. Sie waren mir etwas fremd geworden.

Eigenartig war dabei, dass ich noch in den USA als Gründungsmitglied einer internationalen Offiziersvereinigung in Washington/DC mit Russen, Polen, Ungarn etc., alles Offiziere aus den Ostblockstaaten im diplomatischen Dienst, keine Probleme hatte. Wir sprachen wohl andere Sprachen, uns verband aber alle die englische Sprache; dies führte in sehr kurzer Zeit zu fast freundschaftlichen Beziehungen. Wir hatten alle die gleichen Probleme. Familie, Beförderungen, Versetzungen, Kinder.

Ich habe mir vorgenommen, noch einmal den Ort meiner Kindheit zu besuchen. Dabei werde ich das Grab meiner Großeltern besuchen. Sie haben es verdient. Ich muss mich für meine schöne Kindheit bedanken.

Schon von 1935 an transportierte mein Vater mit seinem Lastzug Güter von Ost nach West und von Nord nach Süd. Oft wurde er von meiner Mutter begleitet. Vor der Einschulung und danach auch in den Ferien durfte ich sie begleiten. Hamburg habe ich so nicht nur einmal besucht.

Es gab zu der Zeit noch keine Schlafkabinen für den Beifahrer. Der oder die Beifahrer saßen alle im Fahrerhaus. Restaurants und Autohöfe waren unbekannt. Dafür gab es an den Fernverkehrsstrecken die alten historischen Fuhrmannskneipen, die den „Kapitänen“ der Landstraße das Leben erleichterten. Man kannte jeden, man war bei Tag und auch bei Nacht ein gern gesehener Gast.

In solchen Kneipen machten wir Rast. Während meine Eltern sich mit anderen Fernfahrern austauschten, wurde ich nicht im LKW gelassen. Ich bekam Essen und Trinken und geschlafen habe ich bis zur Weiterfahrt auf dem Billardbrett. Bei einer dieser Fahrten von Hamburg nach Berlin hatten wir einen schweren Unfall. Der schwerste Unfall meines Vaters und auch von mir.

Der LKW-Unfall in Wustermark

Unser Beifahrer fuhr in Wustermark/Nauen. Früh um 5 Uhr schlief er ein und durchbrach dabei die erste Schranke der Bahn.

Es war die Strecke Hamburg-Berlin und wurde damals von dem schnellsten Zug der Reichsbahn befahren, dem Fliegenden Hamburger. Mein Vater, meine Mutter und ich schliefen als dieses Unglück passierte.

Mein Vater reagierte sofort, stieß den Fahrer vom Lenkrad, schaltete den Gang ein und durchbrach die zweite, gegenüberliegende Schranke. Einen Teil der zerstörten Schranken transportierten wir von den Schienen, den Rest nahm der Fliegende Hamburger mit.

Der auf dem Gegengleis in Richtung Berlin fahrende Zug beförderte die übriggebliebenen Reste wieder zurück. Der Fahrer, mein Vater, meine Mutter und auch ich blieben unverletzt. Die Frontpartie des LKWs war abgerissen. Die rechte Tür, wo ich auf dem Schoß meiner Mutter saß, war durchschlagen worden.

Wir hatten Glück gehabt!

Mein Vater arbeitete am Motor und ich saß im Fahrerhaus allein. Ich hörte nur, wie mein Vater den Fahrer beschimpfte. Vertraut mit den technischen Einrichtungen des LKWs, wollte ich ausprobieren, ob der Motor noch lief. Ich steckte den Startschlüssel, der Motor sprang an. Dabei erwischte der Lüfter die Hand meines Vaters. Die Handverletzung war so stark, dass er sie bis an sein Lebensende als Erinnerung tragen musste.

Am nächsten Tag stand in der Nazizeitung „Völkischer Beobachter“: „Vollgas war die Rettung“ ein großer Bericht über das kaltblütige, professionelle Verhalten meines Vaters. Er hatte eine große Katastrophe durch seine Reaktion verhindert. Es ging um Minuten.

Wir lebten bis Anfang 1939 in Herzfelde, dann zogen wir von hier nach Petershagen, meinem Geburtsort. Mit sechs Jahren kam ich in die Volksschule Herzfelde. Mir machte die Schule Freude. In der Zeit bis 1939 hatte ich als Kind eine schöne Zeit. Es ging uns gut. Wir waren in großem Maße Selbstversorger. Das Leben war wohl einfach, aber die Familiengemeinschaft, gute Freunde aus der Nachbarschaft, waren nicht nur ein Ausdruck von Solidaritätsgefühl. Wir hatten ausreichend zu Essen und zu Trinken. Hühner, Gänse, Schweine aus eigener Zucht. Die Feiertage und auch die Geburtstage waren wirklich noch richtige Familienfeste. Die Geschenke für uns Kinder waren aber nur bescheiden. Strümpfe und Pullover wurden nicht gekauft, sie wurden von den Müttern und älteren Töchtern selbst gestrickt oder gehäkelt. Am Bild meiner Einschulung erkennbar. Zu Weihnachten bekam ich eine Burg, im nächsten Jahr Schlittschuhe. Hier führte das Pech dazu, dass ich am 1. Weihnachtstag beim Ausprobieren der brandneuen Schlittschuhe stürzte und mir den rechten Unterarm brach. Glück und Unglück liegen dicht beieinander.

Ein schlimmes Erlebnis 1938

Ein ganz schlimmes Erlebnis ist mir immer noch in Erinnerung. Es handelt sich um die sogenannte Reichskristallnacht am 9. November 1938 in Deutschland, die ich als Kind leider hautnah miterleben musste.

Ich war acht Jahre alt. Wir wohnten noch in Herzfelde, Strausbergerstraße. Es war schon dunkel, als wir Lärm auf der Straße hörten. Meine Mutter und ich gingen hinaus. Wir sahen hastig laufende SA-Männer in Uniform. Sie liefen zu unserer Kirche und von dort nach rechts in Richtung Berlin. Zum Teil hatten sie schon brennende Fackeln in den Händen.

Wir fragten unsere Nachbarn, die ebenfalls vor ihren Häusern standen, was denn los wäre. Wir erfuhren: „Es brennt beim Textilhaus Hermann“ an der Hauptstraße. Der Besitzer war jüdischer Abstammung.

Wir schlossen uns der in Richtung Textilhaus Hermann gehenden Menschengruppe an. Schon beim Einbiegen sahen wir eine größere Menschenansammlung genau gegenüber vom Textilhaus. Ich sah und hörte randalierende „SA-Männer“ in Uniform, die Möbel und Sachen aus dem 1. Stock durch die zerstörten Fenster auf die Straße warfen.

Es war ein furchtbarer, erschreckender Augenblick. In der Dunkelheit von den fackeltragenden SA-Männern für uns alle erkennbar gemacht. Meine Mutter kehrte mit mir sofort um, während ein Großteil der Herzfelder das Geschehen weiter beobachtete. Es war keine Feuerwehr im Einsatz. Es kam aus der Bevölkerung weder Gegenstimmen, noch Hilfe gegen diese Aktion. Ich kann mich nicht erinnern, ob die Familie Hermann anwesend war.

Schweigend gingen meine Mutter und ich zurück zu unserer Wohnung.

Mein Vater war zwischenzeitlich auch zu Haus. Es wurde von meinen Eltern über den Vorfall niemals in meiner Anwesenheit gesprochen.

Noch Monate später waren die Spuren der Vernichtung am Haus erkennbar. Erst später erfuhren wir von Nachbarn, was sich in dieser Nacht in Herzfelde alles zugetragen hatte.

Wir hatten einige Familien mit jüdischem Hintergrund. Alle waren seit Jahrzehnten und mehr im Ort ansässig. Es waren geachtete Personen bis zu diesem Zeitpunkt. Der Drogist von Herzfelde war der Vater einer meiner Mitschüler. Der andere war ein hilfsbereiter Arzt. Beide Mitbürger hatten im Ersten Weltkrieg als Soldaten ihre Bürgerpflicht erfüllt.

Einige waren wegen persönlicher Tapferkeit bei ihrem Einsatz besonders ausgezeichnet worden. Ich denke da an die Familien Reißmer, den Zahnarzt Dr. Blum, den schon erwähnten Drogisten König und unsere direkten jüdischen Nachbarn Jakobstal, mit deren Jungen ich befreundet war. Wir spielten oft miteinander.

Mit Scham und Trauer habe ich bei den Erinnerungen an meine Vergangenheit an das Schicksal dieser Menschen denken müssen.

Es waren bis zum Tag der Kristallnacht Menschen wie ich. Von diesem Zeitpunkt an gab es viele Gerüchte im Ort.

In der Zeit bis zum Kriegsanfang 1939, also nach einem Jahr, war nur noch der Drogist König jüdischer Einwohner unseres Ortes. Er war sogenannter Halbjude und mit einer Nichtjüdin verheiratet.

Von meiner noch in Herzfelde lebenden Cousine habe ich nach der Wiedervereinigung erfahren, dass der größte Teil der erwähnten jüdischen Mitbewohner ins Ausland gelangen konnte. Einige von ihnen wurden in den Konzentrationslagern gefoltert und umgebracht. Nichtarische Bürger wurden systematisch ausgerottet.

Es ist bedrückend, dass es so etwas in Deutschland gab und dass Menschen zusahen und nicht dagegen einschritten.

Ich verkenne nicht, dass es viele Deutsche gab, die nichts oder nichts Genaues über Konzentrationslager wussten. So auch meine Eltern. Aber eines dürfen wir alle nicht vergessen. Hitler und seine nationalsozialistische Arbeiterpartei sind 1933 legal, durch demokratische Wahlen an die Macht gekommen.

Alles was später passiert ist, hatte er in seinem Buch angekündigt und später in die Tat umgesetzt bzw. umsetzen lassen. Ich habe „Mein Kampf “, Hitlers Buch erst nach dem Krieg in die Hand bekommen.

Wo waren die Intellektuellen, die Doktoren, Professoren, die Menschen, die die deutsche Tradition verkörperten?

Wo waren die Gegner, die den Gefreiten aus Österreich in der kurzen Zeit bis zum Zweiten Weltkrieg 1939 aufhalten wollten?

Ich weiß nur, dass dieser Mann Deutschlands Untergang war. Es waren Deutschlands Stunden der Schimpf und Schande. Emporkömmlinge. Ich musste für solche Typen bezahlen, mit Gesundheit und mit schrecklichen Erfahrungen. Ich hatte noch Glück, meine Familie auch, aber Millionen Menschen mussten sterben für eine menschenverachtende Ideologie.

Alles, was mit “-ismus“ endet, sollte man sehr genau analysieren: Nationalismus, Islamismus, Katholizismus etc.

Siehe das Werk: „Nur zufällig überlebt“. Dort schreibt der Schriftsteller Wellershoff, 81 Jahre alt wie ich, über das Thema Zeitgeschichte und versucht, Verstrickungen der deutschen Gesellschaft sowie ein Portrait der Flakhelfergeneration zu zeichnen.

Kriegsbeginn 1939

Im Sommer 1939 weilte ich wieder einmal bei meinen Großeltern in Herzfelde. Wir waren kurz vorher von Herzfelde nach Petershagen umgezogen. Es wurde zu dieser Zeit schon hier und da über Krieg gesprochen. Das verstärkte sich noch durch die Anwesenheit und Einquartierung eines größeren Verbandes der deutschen Wehrmacht in Herzfelde und Umgebung. Sie führten offiziell ein größeres Manöver bei uns durch. Es waren Gebirgsjäger- einheiten und berittene Verbände. Die bespannten Einheiten hatten eine größere Anzahl an Zug- und Reitpferden, die alle in Herzfelde untergebracht wurden.

Ein großer Teil war auf dem Gut der Gebrüder Mann und den umliegenden Rittergütern untergebracht. Die meiste Zeit verbrachte ich bei den Soldaten und ihren Pferden, die in der Nähe der Ziegelei ihr feldmäßiges Biwak errichtet hatten. Meine alten Freunde und ich waren beliebte Hilfskräfte der Soldaten beim Waffenreinigen, Pferde putzen, Pferde füttern und Geschirr putzen. Während der Zeit waren wir aber auch Verpflegungsempfänger der Soldaten.

An den Stallgeruch und an das Leben im Felde kann ich mich gut erinnern. Auch unsere Belohnung für die Hilfsarbeiten ist mir ebenfalls noch gut in Erinnerung: Erbsensuppe und Kommissbrot.

Diese Art von Verpflegung durfte ich später als Bundeswehrsoldat noch öfter genießen. Mir schmeckt dieses Gericht mit Brot noch heute.

1939 war der größte Teil der deutschen Wehrmacht noch nicht voll motorisiert. Die Umstellung von „Hot“ auf „Mot“ brauchte seine Zeit. Später, 1956 als Rekrut in Sonthofen, als Angehöriger der Technischen Truppenschule, wurden wir noch täglich mit diesem Problem konfrontiert. Aus Pferde- und Muliställen mussten Ausbildungsräume gemacht werden.

Böse Leute (auch ich) behaupteten über manchen unbeliebten Ausbilder: „Der sucht noch immer das Pferd in der Garage“.

Aber zurück ins Jahr 1939 - Herzfelde

Wir durften unter Aufsicht die prächtigen Pferde reiten. Dass es der Vorbereitung auf einen militärischen Überfall auf Polen diente, kam uns nicht in den Sinn. Es führte aber tatsächlich nahtlos in den Zweiten Weltkrieg.

Geredet darüber wurde schon, aber nur wenige Menschen haben daran geglaubt. Diese Art von Manövern fand im August 1939 statt.

Im selben Monat mussten mein Vater und sein Fahrer mit einem Fernlastzug mit Gütern von Berlin nach Österreich fahren. Von Innsbruck sollte er Holz nach Berlin bringen. Meine Mutter und ich sollten mitfahren. Im letzten Augenblick vor dem Start er- reichte meinen Vater und seinen Beifahrer die Anordnung der deutschen Wehrmacht, sich mit dem Lastzug in 14 Tagen bei einer Funktruppe der Luftwaffe (Hottentottengrund) in der Nähe von Berlin einzufinden.

Unsere letzte zivile Fahrt

Es war ein klarer Gestellungsbefehl. Es konnte ein Manöver sein, es konnte aber auch der Beginn eines Krieges sein. Wir traten, ohne es zu wissen, unsere letzte zivile Fahrt an. Die Tour ging von Berlin nach Österreich. Bevor wir Innsbruck erreichten, hatten wir einen schweren Verkehrsunfall. Direkt am Inn, am Ende der noch nicht fertiggestellten Autobahn. Ein Krad mit Beiwagen der deutschen Wehrmacht war uns in einer unübersichtlichen Kurve seitlich in den hinteren Teil des dreiachsigen Anhängers gefahren. Der Kradfahrer gehörte, wie wir später sahen, zu einem motorisierten Verband der deutschen Wehrmacht.

Fahrer und Beifahrer waren leicht verletzt; Krad und Beiwagen waren erheblich beschädigt. Nach Aufnahme des Unfalles durch die Wehrmacht und unter Berücksichtigung des Gestellungsbefehls, entschied ein höherer Offizier, dass die Schuldfrage den Kradfahrer trifft. Er war vermutlich - auf der rechten Seite entgegenkommend - zu schnell gefahren. Auf dem Rollsplit hatte er nicht genügend Haftung und kam durch einen zusätzlichen Fahrfehler ins Schleudern.

Nach diesem Vorfall war meinem Vater klar, dass sich der politische Horizont verändern würde. Der Krieg war erkennbar!

Es ging leer nach Berlin zurück. Mein Vater und sein Fahrer waren pünktlich am befohlenen Zielort angekommen.

Von diesem Augenblick an bis zum Ende des Krieges kannte ich meinen Vater nur noch in Luftwaffenuniform. Er war bis 1945 Soldat. Es war die Zeit der „Verdunkelungen“. Jedes Haus musste sachgerecht verdunkelt werden.

Der Krieg hatte begonnen!

Ich bin Preuße von Geburt an. Meine Erziehung hat mich geprägt. Die „Mark Brandenburg“ ist noch heute mein Heimatland. Grundtugenden wie z.B. Ehre, Treue, Pflichterfüllung, Leistungsbereitschaft und Dienen, diese den Preußen nachgesagten Tugenden sind mir oft im Leben abverlangt worden. Viele Dinge davon habe ich freiwillig und aus Überzeugung erfüllt.

Ich habe zu keiner Zeit Zweifel an der Notwendigkeit der Tugenden in einem geordneten, verantwortungsbewussten Staat gehabt. Dazu muss ich aber darauf aufmerksam machen, dass ich bis zur Gründung der Bundesrepublik Deutschland den Begriff und die

Funktion einer Demokratie nicht gekannt habe (siehe Helmut Schmidt, Altbundeskanzler). Ich bin von meiner Jugend an ein Bewunderer vom „Alten Fritz“, Friedrich II., dem König von Preußen.

Deutsche Sagen waren in den Jahren bis 1939 meine bevorzugte Lektüre. Von 1945 bis 1962 hatte ich wenig Zeit zum Lesen guter Bücher.

Zwischen 1945 bis zum Eintritt in die Bundeswehr hatte ich nur zeitweise meine fehlenden Kenntnisse in der Schulbildung verbessern können. Es war der Beginn, nachzuholen, was mir am Ende des Krieges vorenthalten worden war. Ich musste das Lernen wieder lernen. Dazu später mehr.

Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg

Ich besuchte die Volksschule in Petershagen. 1940 wechselte ich von der Volksschule zur Oberrealschule Neuenhagen-Hoppegarten. In Hoppegarten – östlich von Berlin – befindet sich eine bekannte Galopprennbahn. Ich fuhr täglich entweder mit dem Fahrrad zur Schule oder, besonders zur Winterzeit, mit der „Bimmelbahn“, einem Dampfzug, der nach Rüdersdorf/Tasdorf über Fredersdorf fuhr. Er brachte mich bis zur nächsten Station Neuenhagen und von dort weiter nach Hoppegarten.

Ich war Einzelkind und aus einer Arbeiterfamilie stammend, ohne Vater im Haus. Meine Mutter war am Tage zum „Dienst am Volke“ in einer Munitionsfabrik in Liebenberg dienstverpflichtet. 1940 musste ich dem Jungvolk beitreten. Es war die Unterorganisation der Hitlerjugend. Ich bin dieser Verpflichtung mit Freude nachgekommen. Es war ein „Wandervogelleben“ mit viel Sport, Gelände- spielen und wöchentlichen Diensten. Last-but-not-least war ein wesentlicher Aspekt, die politische Pflichterziehung im Sinne der nationalsozialistischen Ideologie voranzutreiben.

Ich war nicht mehr allein, hatte Kameraden, Aufgaben und die Natur als Erlebnisraum. Wir marschierten als Gruppe, im Zug oder im Fähnlein. So hießen die Teileinheiten eines übergeordneten Jungstammes. Zu allen Diensten mussten die Uniformen getragen werden. Sie sollten die Gemeinsamkeit und Zusammengehörigkeit der Jugend in Deutschland dokumentieren. Es gab Uniformen für den Sommer und solche für den Winter.

Sommeruniform:

Braunhemd, Halstuch schwarz mit braunem Lederknoten; kurze schwarze Manchesterhose, getragen handbreit übers Knie; Lederkappe mit Metall-Verschluss, Schulterriemen (wurde später abgeschafft), Fahrtenmesser. Dazu Tornister, sogenannte Affen mit Kochgeschirr, Brotbeutel mit Feldflasche, Essbesteck, Decke, Zeltplane und Kompass.

Winteruniform:

Wie oben, anstelle der kurzen Hose wurde eine sogenannte Überfallhose in schwarz getragen. Über dem Braunhemd trugen wir eine schwarze Jacke in Uniformschnitt.

Amtsautorität wurde durch das Tragen von Dienstgradabzeichen auf den Schulterstücken oder aufgenäht auf der Bekleidung am Oberarm optisch erreicht. Mein Werdegang im Jungvolk entsprach ungefähr der Idealvorstellung der obersten HJ-Führung.

Mein Vater war kein Freund der Nazis. Er war das Gegenteil seines älteren Bruders Hans Blindenhöfer, der Beamter in Nürnberg/Fürth war und schon seit 1923 Mitglied der NSDAP war. Er gehörte zur Spitzengruppe der damaligen NSDAP (Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei). Von Beginn an war er bis zum Kriegsende Offizier der Luftwaffe. Zuletzt Batteriechef einer Großkampfbatterie am Atlantikwall. In Langwasser (nahe Nürnberg) wurde er angeklagt wegen seiner Tätigkeiten von 1923 bis 1939.

Er wurde verurteilt und zur körperlichen Arbeit für mehrere Jahre verurteilt, sein Beamtenstatus wurde ihm damals aberkannt. Jahre später wurde seine Pension als Beamter ausbezahlt (Persilschein?).

Mein Vater hatte keine gute Beziehung zu seinem Bruder.

Vermutliche Begründung: Als Heranwachsender hatte sich mein Vater einer Auswandererfamilie angeschlossen, die nach Amerika emigrierte. Er brauchte dazu die Genehmigung seines älteren Bruders, der ihm diese aber aufgrund seines Amtes nicht gab.

Ich habe meinen Onkel erst nach 1945 in Fürth kennengelernt. Seine Frau war die Tochter einer Familie, die sich schon vor 1933 den Bibelforschern angeschlossen hatte. Der Vater und die Mutter dieser Tante Christel waren von 1933 bis 1945 in den KZ´s der Nazis.

Ihr Vater überlebte das KZ Buchenwald, die Mutter starb in Bergen-Belsen kurz nach dem Einmarsch der Engländer. Über diese Dinge habe ich nur Fragmente mitbekommen.

Hitlerjugend

Die Hitlerjugend (HJ) setzte sich aus den Hitlerjungen und den BDM-Mädchen sowie Jungmädchen und Pimpfen zusammen. Alter zwischen 10 und 18 Jahren. Die Überweisung vom Jungvolk in die Hitlerjugend erfolgte mit Erreichen des 14. Lebensjahres.

Hitlerjungen und BDM-Mädchen (Bund Deutscher Mädel) waren die Jugendlichen vom 14. bis zum 18. Lebensjahr. Danach wurden sie Mitglied der NSDAP.

Die Gründung der Hitlerjugend erfolgte bereits 1926, schon sieben Jahre vor der Machtübernahme

Als ich mit 10 Jahren in die damalige, vom Staat verordnete Jugendorganisation „Hitlerjugend“ als Pimpf eintreten musste,- musste ich nicht nur das Marschieren lernen, sondern auch beim Marschieren singen.

„Singen sollte die Moral der Pimpfe stärken“. Das gesungene Liedmaterial waren typische Texte der NSDAP, der Nazis, zum Beispiel:

„Das Leben ist ein Würfelspiel, es würfelt alle Tage. Dem einen bringt das Schicksal viel, dem anderen Müh und Plage“.

Zu der Zeit hatte ich keine Ahnung, was damit gemeint war. Es wurde von uns Pimpfen lauthals gegrölt. Später habe ich mich als Erwachsener öfter an den Text erinnert und in schwierigen Phasen meines Lebens sogar für mich allein gesungen. Es hat mir geholfen, das Gute mit Freude zu genießen und das Schlechte, wie gefährliche Situationen in meinem Leben, zu meistern.

Hitlers (NSDAP-) Wahl

Hindenburg übergab an Hitler sein Amt. Für Hitler war die Jugend ein wichtiger Faktor seiner Ideologie. Mit Hilfe der Jugend wollte er seinen Traum, die Weltherrschaft und das „Tausendjährige Reich“ aufbauen.

Schon 1933 verkündete er öffentlich die Zielrichtung und den Auftrag der „Hitlerjugend“:

„Schaut auf diese Männer und Jungen. Gibt es etwas Besseres auf der Welt? Welches Material! Mit ihnen kann ich eine neue Welt erschaffen.“ Pathos perfekt!!

Bis 1933 stand seine Hitlerjugend im Konkurrenzkampf mit rivalisierenden religiösen, politischen und sozialen Jugendorganisationen.

1933 nach seiner Machtübernahme löste Hitler das Problem mit dem Verbot aller Jugendbewegungen, außer der Hitlerjugend und den katholischen Bewegungen. 1936 wurden die katholischen Jugendverbindungen auch noch verboten. Diese arbeiteten oft heimlich weiter. Sie verbanden sich mit anderen auch im Untergrund arbeitenden Organisationen. Die bekannteste ist wohl die „Weiße Rose“. Ihre führenden Kräfte wurden mit Haft und KZ und sogar 1943 mit ihrer Hinrichtung bestraft. Auch die sogenannten „Edelweiß-Piraten“ wurden politisch verfolgt.

Leider wurden unter Hitler in der Zeit von 1933 bis 1945 die Grundtugenden Preußens schamlos benutzt, sein Verhalten zu idealisieren. Tradition, Vaterland, Ehre, Treue, aber auch Befehl und Gehorsam mussten herhalten, das Volk und hier vor allem die Jugend zu willigen, überzeugten Nationalsozialisten zu erziehen.

Ich erinnere mich noch an einige Aufreißer dieser Zeit, zum Beispiel:

Die Fahne ist mehr als der Tod. Führer befiehl, wir folgen dir! Ein Volk, ein Reich, ein Führer.

Diese und ähnliche Texte wurden beim Marschieren gesungen. Von 1940 an beherrschten die Uniformen die Gesellschaft und Öffentlichkeit Deutschlands. Nicht die Uniformen der Soldaten, auch die sogenannten „Goldfasanen“ der Partei in ihren Theateruniformen trugen zu diesem Bild in der Öffentlichkeit bei.

Wir Kinder und Heranwachsende ergänzten diese Schau durch das Tragen unserer Uniformen. Die Propagandamaschine des Propagandaministers Goebbels lief auf vollen Touren.

Das Militärische prägte die Gesellschaft.

Mein Werdegang im Jungvolk

1941 Jungenschaftsführer: Kennung der Kleidung: rot-weiße, dünne Führerschnur getragen von der Brusttasche zur Knopfleiste

1943 Zugführer: grüne, dicke Kordel von der Schulterklappe zur Brusttasche

1944 Hauptjungzugführer: schwarz-grüne, dicke Kordel von der Schulterklappe zur Brusttasche

1944/45 Kommissarischer Fähnleinführer

Als einfacher Pimpf war ich Träger der Fähnleinfahne; Fungierte als 2. Paukenträger, manchmal sogar als Querflötenspieler des Spielmannzuges. Ich habe sogar bei Wettbewerben mitgespielt und versucht, nicht durch zu lautes Flöten aufzufallen. Ob ich immer den richtigen Ton erwischt habe, glaube ich nicht.

Das ist mir im Laufe meines Lebens noch mehrmals passiert. Habe mir das Leben dadurch aber nur schwerer gemacht.

Das Leben war hart

In der Oberrealschule gehörte ich zum 1. Drittel. Ich hatte keine Probleme. Außer Schulaufgaben zu machen, hatte ich den Garten zu bewirtschaften und unsere Hühner, Gänse und Kaninchen zu versorgen. Das waren unsere Versorgungsreserven im Krieg. Wir konnten uns damit gut über Wasser halten. Der Dienst im Jungvolk forderte wöchentlich bestimmt 15-20 Stunden. Dienstpläne, Unterrichtsvorbereitung, Zeltlager, Ausbildung, Sport, Jugendfilmstunden und von Ende 1943 an Sondereinsätze aller Art. Wir hatten in der Schule nahezu die gleichen Ferienzeiten wie heute. Es ist nachvollziehbar, dass wir kaum ein richtiges Familienleben hatten.

Von Urlaubsreisen nach Italien oder gar Amerika waren wir unvorstellbar weit entfernt. Wegen fehlender Arbeitskräfte in der Landwirtschaft mussten wir in den großen Ferien beim Bauern im Umkreis von 20 km um Petershagen herum die Ernte mit einbringen. Die Kartoffelernte dauerte etwa 14 Tage. Wir schliefen bei den Bauern in den Scheunen. Verpflegung bekamen wir von unseren Bauern.

Um 5 Uhr war Wecken angesagt. Waschen an der Hofpumpe, Zähneputzen etc. Arbeitszeit täglich 12-14 Stunden!

Gemeinsames Frühstück beim Bauern: 1. Frühstück, anschließend Fahrt auf die Felder per Pferdewagen. Um 10 Uhr das zweite Frühstück, Kaffee, Brote.

Arbeitsbeginn auf den Feldern war um 7 Uhr: Aufsammeln der ausgepflügten Kartoffeln. Die Kartoffeln kamen in große Weidenkörbe, die wir dann auf die bereitgestellten Pferdewagen entleerten. Für jede volle „Kiepe“, so hießen diese Weidekörbe in Brandenburg, bekamen wir eine Marke.

Diese in 14 Tagen gesammelten Marken waren unsere Bezahlung. Die Bezahlung erfolgte in Naturalien wie z.B. hier mit den frisch geernteten Kartoffeln. Pro Marke erhielten wir 1 kg Kartoffeln. Die bei der Kartoffelernte verdienten Kartoffeln brachte uns der Bauer dann per Pferdekutsche nach Hause.

Die Kartoffeln kamen in einen kleinen Keller unter der Veranda. Mit unserer eigenen Ernte waren wir in der Lage, unser nicht unbeträchtliches Viehzeug über den Winter zu bringen. Mit dem Verkauf von Eiern, geschlachteten Hühnern, Enten und Gänsen wurden die sehr schmalen Einnahmen meiner Mutter und die Bezahlung als Soldat meines Vaters wesentlich erhöht.

Wir bekamen bei der Rübenernte auch Zuckerrüben. Diese Zu- ckerrüben wurden zu Sirup verarbeitet. Gar nicht so einfach, wie es sich heute anhört oder liest. 3-4 Zentner geerntete Rüben reinigen, zerschneiden, stundenlang kochen, bis die Masse weich war. Dann in eine Presse befördert und den Saft schließlich zum Kochen in einen großen Topf gegeben. Es war der große, überdimensionale Waschtopf in der Waschküche. Unter stundenlanger Aufsicht und permanentem Befeuern des Kessels mit Kohle oder Holz verdickte sich die Masse. Unser Nachbar war uns bei der stundenlangen Prozedur eine gute Hilfe. Er wurde mit Kartoffeln und Sirup entlohnt.