7,99 €

Mehr erfahren.

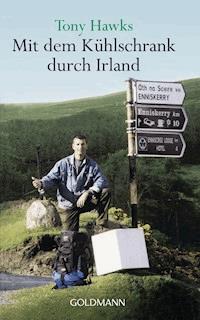

- Herausgeber: Goldmann

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Für alle Leser von Bill Bryson - der Bestseller aus England: Nach einer durchzechten Nacht erwacht Tony mit schwerem Schädel und dem unguten Gefühl, daß da noch etwas war ... Genau. Diese Wette, die Küste Irlands gemeinsam mit seinem Kühlschrank zu umrunden. Als Tony startet, ist ihm ein wenig mulmig zumute. Doch er hat nicht mit dem Charme seines unternehmungslustigen Kühlschranks gerechnet, der die Herzen der Bevölkerung im Flug erobert.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 491

Veröffentlichungsjahr: 2014

Ähnliche

Buch

»Hiermit wette ich um 100 Pfund, dass Tony Hawks es nicht schafft, innerhalb eines Kalendermonats mit einem Kühlschrank die Küste von ganz Irland entlangzutrampen.« Die Wette hat Kevin fast schon verloren, denn Tony ist wild entschlossen, die Herausforderung anzunehmen – auch wenn der Schreck nach durchzechter Nacht erst mal groß ist, als ihm dämmert, auf welch absurde Angelegenheit er sich da eingelassen hat. Als er an einem verregneten irischen Morgen tatsächlich startet, ist ihm schon etwas mulmig zumute, doch da hat er die Rechnung ohne seinen Kühlschrank gemacht. Der entpuppt sich nämlich als äußerst sympathischer Reisegefährte, der Tony die Tür in die Herzen aller öffnet. Ehe sich die beiden versehen, sind sie die Attraktion im Land, stürmisch begrüßt, wohin sie auch kommen, und immer wieder geraten sie in die kuriosesten Situationen: Als die Fähre nach Tory Island ihren Dienst versagt, mobilisieren dreißig Leute das Verteidigungsministerium in Dublin, um einen Helikopter zu organisieren. Bingo, der Besitzer eines Strandpubs, besteht darauf, mit dem Kühlschrank zum Surfen zu gehen, und die Mutter Oberin der berühmten Kylemore Abbey lässt es sich nicht nehmen, ihn zu segnen. In Cork wird in einer Bar zu seinen Ehren die weltweit erste »Fridge Party« geschmissen, und in einem Hotel bekommt er sein eigenes Bett. Tony dafür hat seine erste erotische Begegnung in einer Hundehütte, und als die beiden nach vier Wochen an ihrem Ziel ankommen, ist der Beweis erbracht – es gibt nichts auf der Welt, was zu unsinnig wäre, als dass es sich nicht lohnen würde, es eben doch zu tun ...

Autor

Tony Hawks begann seine Karriere mit einem Überraschungserfolg für seine völlig unbekannte Band, die über Nacht mit dem Song »Stutter Rap« die britischen Charts eroberte. Seitdem bemüht er sich um etwas mehr Ernsthaftigkeit in seiner Arbeit und ist durch seine Radio- und Fernsehsendungen ein bekannter Komiker und Entertainer in England geworden. Tony Hawks ist unverheiratet und mag Frauen. Weitere Informationen unter www.tony-hawks.com

Inhaltsverzeichnis

Für Sylvia

Es ist normalerweise nicht meine Gewohnheit zu wetten. Die folgenden Seiten sind dafür jedoch kein Beweis. Sie sind nämlich voll und ganz das Resultat einer Wette.

Es ist normalerweise nicht meine Gewohnheit zu trinken. Die Wette, die zu diesem Buch geführt hat, ist dafür jedoch kein Beweis. Ich bin sie nämlich eingegangen, als ich sternhagelblau war.

Alles, was Sie von hier an lesen werden, ist eine Huldigung dessen, was man als Folge eines miesen, versoffenen Abends erreichen kann.

1989 reiste ich zum ersten Mal nach Irland. Ich weiß auch nicht, wieso es so lange gedauert hat. In manche Gegenden der Welt versucht man mit Absicht zu gelangen, bei anderen muss man warten, bis einen das Schicksal dorthin verschlägt.

Als es für mich Zeit wurde, den Fuß auf die smaragdgrüne Insel zu setzen, geschah dies wegen eines schlecht geschriebenen Songs. Seamus, ein irischer Freund in London, hatte mich gedrängt, ein Lied für ihn und seinen Kumpel Tim zu komponieren, mit dem sie bei der International Song Competition teilnehmen könnten, die jedes Jahr in seiner Heimatstadt abgehalten wird. Die Qualifikation für das Finale, so erklärte er mir, sei eine reine Formalität, sofern ich mich bereit erklärte, das Publikum während der zwanzig Minuten, die die Jury zur Beratung brauchte, als Stand-Up-Comedian zu unterhalten. Seamus wollte ein witziges Lied, und er bat mich, mir etwas einfallen zu lassen, das sich von den anderen, normalen Beiträgen »abheben« würde. Mein Lied hob sich dadurch ab, dass es das Niveau der anderen deutlich unterbot.

Das Lied, das ich schrieb, hieß »I Wanna Have Tea With Batman«. Ich halte mich eigentlich für einen guten Songschreiber (obwohl mein bisher einziger Erfolg die Single »Stutter Rap« von ›Morris Minor And The Majors‹ ist), aber dieses Lied war – wie soll ich sagen? – ja, das ist es: Es war schlecht. Aber eins muss man Seamus und Tim lassen: Sie haben den dazu passenden Auftritt hingelegt.

Im Zuge einer ungewöhnlichen Idee, die man im besten Fall als surreal, im schlimmsten als peinlich bezeichnen könnte, verkleideten sich die beiden als Batman und Robin. Zumindest war das ihre Absicht, aber ein bescheidenes Kostümbudget führte dazu, dass sie geliehene Strumpfhosen, diverse Lycrateile und Universitätsroben, die als Umhänge dienten, trugen. Sie erinnerten an zwei Kinder, die von ihren desinteressierten Eltern zu einem Kostümwettbewerb angemeldet worden waren. Seamus machte sich deshalb aber keine Sorgen, denn seine Vorstellung von Humor war, dass es vollauf genüge, ein »schockierendes« Outfit zu tragen. Und dann tat er seinen Geniestreich kund: Einer von ihnen würde eine Teekanne in der Hand halten und der andere einen Wasserkessel.

Man musste seinen Mut bewundern, denn der Auftritt fand in seiner Heimatstadt statt, und alle, die er aus seiner Kindheit kannte, würden da sein. Freunde, Verwandte, Lehrer, Ladenbesitzer, Barkeeper, Penner und Priester standen geschlossen hinter ihm. Wenn man sich bloßstellen wollte – und Seamus würde ohne Zweifel genau dies tun –, war kaum ein Publikum vorstellbar, bei dem diese Aktion mehr Resonanz finden würde.

Seamus und Tim bauten sich in der Mitte der Bühne auf. Das Publikum hielt deutlich hörbar die Luft an. Für die Zuschauer wies nur wenig darauf hin, dass es sich bei den beiden Figuren vor ihnen um Batman und Robin handeln sollte, und das großartige Durcheinander aus Farben, Strumpfhosen und Küchenutensilien verblüffte sie eindeutig.

Ich sah ihnen von hinten aus zu und verspürte zum ersten Mal eine seltsame Mischung aus Verwunderung und Unbehagen. Ich konnte an den Gesichtern der beiden Männer ablesen, dass ihr Glaube an die Richtigkeit ihrer Kostümwahl mit jeder endlosen Sekunde schwand. Glücklicherweise ging das Staunen der versammelten Gäste in Applaus über. Der Dirigent suchte den Blick unserer beiden Comic-Helden, und diese nickten zum Zeichen, dass sie bereit wären. Die Band legte los. Sie beendete das Intro, aber weder Tim noch Seamus begann zu singen. Sie sahen einander vorwurfsvoll an. Gelähmt vor lauter Nervosität hatte einer von ihnen den Einsatz verpasst. Um mich herum ließen einige die Köpfe in die Hände sinken. Seamus, ein Mann voller Geistesgegenwart, trat nach vorne und gab dem Dirigenten ein Zeichen, damit er die Band unterbräche. Überraschenderweise ignorierte der Maestro ihn. Er tat so, als sähe er Seamus’ verzweifelte Signale nicht. Um Himmels willen, war es möglich, dass er so schlechte Augen hatte? War es möglich, die winkenden Arme eines vielfarbigen, mit einem Umhang ausgestatteten Kreuzritters zu übersehen, der wütend eine Teekanne schwenkte?

Der Dirigent arbeitete konzentrierter, als es die meisten von uns in ihren kühnsten Träumen schaffen. Er musste einen langen Abend hinter sich bringen, und er würde ihn so schnell es ging hinter sich bringen. Die Möglichkeit, abzubrechen und ein Stück noch mal von vorne zu beginnen, weil jemand Mist gebaut hatte, gab es in seinem Konzept nicht. Nicht einmal, wenn es sich um den »guten alten Seamus« vom anderen Ende der Straße handelte. Und so hielt er den Kopf mit der Verstocktheit eines Generals aus dem Ersten Weltkrieg gesenkt, und die Band spielte weiter.

Die Zeit gefror. Ich kann nicht sagen, wie lange es dauerte, bis Seamus sein verzweifeltes Gestikulieren aufgab und Tim einen Schlag versetzte, worauf die beiden zu singen begannen. Tatsächlich kann ich mich nicht einmal daran erinnern, wie schlecht der Rest ihres Auftritts war. Aber wen kümmert das schon? Das Publikum applaudierte, die beiden gewannen den Preis für den »unterhaltsamsten Auftritt«, und meine Faszination von Irland nahm ihren Anfang.

Neben dem Debakel auf dem Gesangswettbewerb hatte es noch einen Vorfall gegeben, der dafür sorgte, dass dieser erste Ausflug nach Irland mir auf ewig unvergessen bleiben wird. Nach meiner Ankunft in Dublin wurde ich von Seamus’ altem Freund Kieran empfangen und nach Cavan gebracht. Während wir nach Norden fuhren, diskutierten wir die Chancen von Batman und Robin (Kieran hielt sich bei diesem Thema eigenartig bedeckt, aber später habe ich verstanden wieso, denn ich erfuhr, dass er ihren Proben beigewohnt hatte). Ich bemerkte einen Tramper am Straßenrand und fasste ihn ins Auge, wie man es bei Trampern macht, um innerhalb von Sekundenbruchteilen ihr Aussehen und ihre Eignung als Reisebegleiter abzuschätzen. Dieser hier war seltsam. Sehr seltsam. Er hatte etwas bei sich, und er stützte sich darauf. Es war ein Kühlschrank. Dieser Mann trampte mit einem Kühlschrank.

»Kieran, versucht dieser Mann mit einem Kühlschrank zu trampen?«

»O ja.«

Nichts in Kierans Stimme verriet auch nur das geringste Anzeichen von Überraschung. Ich war eindeutig in einem Land angekommen, in dem der Begriff »exzentrisch« eine ganz andere Bedeutung hatte, als ich gewohnt war.

Die Jahre vergingen. (Diesen Satz wollte ich schon immer mal schreiben.) Der Gesangswettbewerb war zu einer Anekdote geworden, die ungefähr alle zwei Jahre anlässlich von Dinnerparties hervorgekramt wurde, und ein Hinweis auf den Tramper mit dem Kühlschrank begleitete sie immer als eine Art Nachwort. Aus irgendeinem Grund hatte sich der Anblick dieses Mannes mit seinem großen weißen Anhängsel unauslöschlich in mein Gedächtnis eingebrannt. Ich sah ihn immer noch dort am Straßenrand, und etwas in seinem Gesichtsausdruck verriet die felsenfeste Überzeugung, dass die Anwesenheit des Kühlschranks in keiner Weise seine Chancen, von jemand mitgenommen zu werden, verringerte. Manchmal dachte ich, dass ich ihn mir nur eingebildet hätte, aber nein, Kieran konnte dieses Wunder ja bezeugen.

Wäre Kieran nicht gewesen, hätte ich meiner Einbildungskraft erlauben können, die Begegnung mit dem »Fridge Man«, dem »Kühlschrankmann«, zu einer Art spirituellem Erweckungserlebnis fortzuspinnen, zu einer Offenbarung, zur Erscheinung eines Engels, eines Symbols der Zuversicht inmitten dieser trostlosen, zynischen Welt. Ich würde sein Apostel werden und seine Botschaft verbreiten: Wir alle können unsere Last mit der Leichtigkeit des »Fridge Man« tragen, wenn wir uns nur darauf verlassen, dass unsere Mitmenschen anhalten und uns auf unserem Weg weiterhelfen werden. Ich würde Flugblätter auf den Bahnhöfen verteilen, Versammlungen organisieren und allmählich Anhänger einer visionären Utopie gewinnen, der gemäß man nur die Tür zur Welt zu öffnen braucht, damit ein kleines Licht angeht und die Lebensmittel beleuchtet werden.

Oder ich riss mich einfach zusammen.

Und genau das habe ich dann getan. Der Vorfall mit dem Kühlschrank war vergessen und in jenen Winkel meines Hirns verbannt, in den die Dinge von verschwindend geringer Bedeutung gehören. Es bedurfte Unmengen Alkohols, um ihn von dort wieder in mein Bewusstsein zu schwemmen.

Der Anlass war eine Dinnerparty mit einigen Freunden in Brighton. Wir hatten Wein im Übermaß konsumiert, und die Atmosphäre war, sagen wir mal: lebhaft. Ungefähr um Mitternacht begannen die Anwesenden eine Diskussion über die Vorzüge des neuen Kühlschranks, den Kevin gekauft hatte, und dann, nach einigen Umwegen, wandte sich unsere Aufmerksamkeit seiner geplanten Reise nach Irland zu. Das Zusammentreffen dieser beiden Themen löste eine triumphale Wiederauferstehung meiner »Tramper mit Kühlschrank«-Geschichte aus, die ich den Gästen in Form einer Kette gelallter Worte mitteilte. Kevins Antwort war unzweideutig.

»Blödsinn.«

»Kein Blödsinn«, erwiderte ich. Ich hatte gehofft, dass ihm das genügen würde, aber er ließ nicht locker.

»Doch. Niemand würde einen Typen mit einem Kühlschrank mitnehmen.«

»In Irland schon. Es ist ein magisches Land.«

»Magisch! Wie mein Arsch.«

Ich beließ es dabei. Ich wusste aus Erfahrung, dass jemandem, der seinen Arsch als magisch bezeichnet, nicht an einer anregenden und geistreichen Debatte gelegen ist.

Als ich am nächsten Morgen in einem körperlichen Zustand aufwachte, der mich daran erinnerte, was am Abend zuvor passiert war, entdeckte ich neben meinem Bett einen Zettel:

»Hiermit wette ich um 100 Pfund, dass Tony Hawks es nicht schafft, innerhalb eines Kalendermonats mit einem Kühlschrank die Küste von ganz Irland entlangzutrampen.«

Darunter stand Kevins Unterschrift, und unter dieser ein unleserliches Gekritzel, von dem ich vermutete, dass es von mir stammte.

So war es zu der Wette gekommen.

Also, es nützt nichts, wenn ich behaupte, dass mir der Fehdehandschuh vor die Füße geworfen worden war und dass meine Ehre auf dem Spiel stand, falls ich ihn nicht aufgehoben und mich der Herausforderung gestellt hätte. Ich war betrunken gewesen, und Kevin auch, und wenn die Leute sich an das halten müssten, was sie gesagt haben, als sie besoffen waren, dann wären wir alle tragische Helden, in armseligen Schicksalen gefangen, in die wir durch unsere eigenen, unbedachten Worte geraten sind. Ich wäre immer noch mit Alison Wilcox zusammen, der ich als Teenager während eines bierseligen One-Night-Stands erzählt hatte, dass ich sie »für immer« lieben würde. Mir fällt es schwer, mir unser gemeinsames Leben vorzustellen – Bausparvertrag, Kinder und Ford Mondeo –, denn das Einzige, was wir wirklich gemeinsam hatten, war die Unfähigkeit, uns am nächsten Morgen an den Namen des anderen zu erinnern.

Als ich endlich dazu kam, Kevin anzurufen, hatte er nur noch eine sehr vage Erinnerung an die ganze bedauerliche Angelegenheit. Nie und nimmer hätte er von mir verlangt, dass ich mich an eine Abmachung halte, an die er sich kaum selbst mehr erinnerte. Warum also habe ich dann einen Monat später allen Ernstes darüber nachgedacht, die Wette anzunehmen? Es war nicht nötig, absolut nicht nötig, und trotzdem saß ich da, studierte eine Karte von Irland und versuchte herauszufinden, wie viele Kilometer es wären, wenn man die ganze Küste entlangfahren würde. Ich litt an etwas, das die Psychoanalytiker das W.E.L.B.T-Syndrom nennen.1

Natürlich ist die Logik derjenigen, die am W.E.L.B.T.-Syndrom leiden, gestört und kann daher leicht widerlegt werden. Ich zitiere ein kurzes Gespräch, das ich mit einem Bergsteiger geführt habe (Bergsteiger sind vermutlich die bekanntesten Opfer dieses Syndroms), um zu zeigen, wie leicht dies zu bewerkstelligen ist:

»Warum versuchen Sie, während der unwirtlichen äußeren Bedingungen des alpinen Winters die gefährliche und schwierige Nordostwand des schrecklichen Matterhorns zu bezwingen?«

»Weil sie da ist.«

»Aber das sind Ihre Pantoffeln und die Fernbedienung für den Fernseher auch.« « Q.E.D., meine ich.

Warum unterwirft man sich unbeschreiblichen Schmerzen und Entbehrungen, wenn es auch die Möglichkeit gibt, mal kurz ein bisschen bummeln zu gehen und danach ein wenig zu ruhen? Warum einhändig segeln, wenn man einhändig lesen kann, warum wandern, wenn man Taxi fahren kann, warum sich abseilen, wenn man die Treppe benutzen kann, warum stehen, wenn man sitzen kann, warum sich die Greatest Hits von Oasis anhören, wenn man sich das Leben nehmen kann?

Und es nützt nichts, so zu tun, als wäre das W.E.L.B.T-Syndrom selten, denn wir alle kennen jemanden, der an ihm leidet. Irgendjemand in der Arbeit oder dessen Bruder oder jemand in der Aerobic-Stunde ist schon mal einen Marathon gelaufen. 42,195 Kilometer. 42,195 sinnlose Kilometer. Und kennen wir jemanden, dem es Spaß gemacht hat? Natürlich nicht. Sie tun vielleicht so, als würde es ihnen Spaß machen, aber sie lügen. Das Leben ist voller Geheimnisse, Zweifel und unergründlicher Rätsel, aber wenn wir uns einer Sache sicher sein können, dann dieser:

42,195 Kilometer zu rennen ist kein Spaß.

Vermutlich war es ein Amerikaner, der den Spruch »Schmerzt es nicht, wirkt es nicht« erfunden hat. Es wäre schön zu wissen, dass ihm kurz, nachdem er diese Worte geäußert hat, jemand eine aufs Maul gegeben hat, um zu demonstrieren, wie gut es bei ihm wirkt.

Und trotzdem war ich genauso verblendet wie ein Marathonläufer. Vielleicht sogar noch verblendeter. Was ich ins Auge fasste, widersprach aller Logik. Ich saß bis spät in der Nacht da und wog die Pros und Kontras ab. Nun gut, die Kontras überwogen bei weitem, aber manchmal schaffte ich es, das ganze Unterfangen heroisch wirken zu lassen. Ein Abenteuer, das Unbekannte, die Chance, etwas zu tun, was noch niemand zuvor getan hatte. Mein Gott! Etwas, das noch niemand getan hat! Das ist etwas, von dem die meisten nur träumen können.

Wenn Sie sich nicht sicher sind, wie weit die Menschen zu gehen bereit sind, um sich von ihren Mitmenschen abzuheben, dann blättern Sie doch mal im Guinness Buch der Rekorde, wenn Sie das nächste Mal in der Bibliothek ein paar Minuten Zeit haben. Das ist genau das, was ich eines Morgens tat: Ich überprüfte die Eintragungen unter »Kühlschrank« und »Trampen«, um mich zu vergewissern, dass das ganze Irland /Kühlschrank-Vorhaben nicht längst von einem Biologie-Studenten aus Sheffield mit Erfolg realisiert worden war. Meine Recherche verschaffte mir Erleichterung, denn ich entdeckte, dass genau dieses Abenteuer noch niemand gewagt hatte, aber viele der Sachen, die stattdessen unternommen worden sind, kann man ehrlich gesagt schwer glauben:

Akira Matsushita aus Japan ist zwischen dem 10. Juli und dem 22. August 1992 auf einem Einrad von Newport, Oregon, nach Washington D. C. gefahren und hat dabei eine Strecke von 8390 Kilometer zurückgelegt.

Ziemlich eindrucksvoll, vor allem wenn man bedenkt, dass die meisten Leute froh wären, wenn sie es auf einem Einrad auch nur bis zur anderen Seite des Zimmers schaffen würden. Aber diese Leistung Akiras muss einen anderen ambitionierten Einradfahrer, Ashrita Furman aus den Vereinigten Staaten, geärgert haben, der einen eigenen Rekord aufstellen wollte, sich aber außerstande sah, die Tat des einrädrigen Japsen zu überbieten. Was sollte er also tun? Natürlich – ganz klar, nicht wahr? Man versucht, mit dem Einrad rückwärts zu fahren.

Ashrita Furman aus den Vereinigten Staaten ist am 16. September 1994 in Forrest Park, Queens, auf einem Einrad 85,5 Kilometer rückwärts gefahren.

Nun, ich hoffe, seine Eltern sind stolz auf ihn. Was für eine wertvolle Fertigkeit ihr Sohn doch erlernt hat! Das weitere Studium dieses bizarrsten aller Lehrbücher offenbarte, dass Ashrita nur einer von vielen ist, die meinen, wenn man einen Rekord nicht vorwärts brechen kann, versucht man es am besten rückwärts:

Timothy »Bud« Badyna ist am 24. April 1994 in Toledo, Ohio, den schnellsten Rückwärtsmarathon gelaufen: 3 Stunden 53 Minuten und 17 Sekunden.

Ich überprüfte, ob Timothy »Bud« Badyna auch einen Eintrag unter »Größter Wichser« geschafft hatte, wurde aber enttäuscht. Meine Glückwünsche gehen an den konservativen Abgeordneten Edward Leigh.

Bevor ich das Buch in das Regal zurückstellte, durchforstete ich die Seiten nach einem Eintrag unter »Die meisten vergeblichen Versuche, in das Guinness Buch der Rekorde zu kommen«, und hoffte dabei auf eine Liste zu stoßen wie:

Größte Menge an Käse, die bei Windstärke 8 gegessen wurde.

Größte Anzahl an Jahren, die darauf verwandt wurden, den Briefträger jeden Morgen zu erschrecken.

Glänzendste Ohren.

Größtes Stück Holz, das mit Buntstiften angemalt wurde.

Bissigster Hund.

Größter Fisch.

Kleinste Badehose.

Aber ich fand nichts. Ich hoffe, eines Tages werden die Herausgeber einsehen, wie wichtig es wäre, diese Kategorie einzuführen.

Angesichts der Bemühungen von Ashrita Furman, Timothy »Bud« Badnya und Kollegen kam ich also zu dem Schluss, dass mein Plan ziemlich vernünftig war, denn die meiste Zeit würde ich mich in die Richtung bewegen, die als »vorwärts« bekannt ist. Die Erkenntnis, nicht den Verstand verloren zu haben, machte mich glücklich (ich war tatsächlich so glücklich, dass ich einen kleinen Tanz hinlegte und in der High Street lauthals zu singen anfing). Danach konnte ich einem weiteren Faktor im Prozess meiner Entscheidungsfindung Beachtung schenken: dem Bedauern.

Ich erinnerte mich an etwas, das Nigel Walker einmal gesagt hat: »Es gibt vier Worte, die ich als alter Mann nicht sagen müssen möchte: ›Hätte ich doch nur ...‹« Wir alle haben unsere eigenen »Hätte ich doch nur«s. Hätte ich doch nur mehr gelernt, hätte ich doch nur mit den Klavierstunden weitergemacht, hätte ich doch nur dieses Mädchen an der Bushaltestelle angesprochen, hätte ich doch nur dieses Mädchen an der Bushaltestelle nicht angesprochen, hätte ich mich doch nur am Morgen an Alison Wilcox’ Namen erinnert.

Nigel Walker ist ein ehemaliger Hürdenläufer, der an einer Olympiade teilgenommen und die Leichtathletik aufgegeben hat, um Rugbyspieler in Wales zu werden. Mir wurde das Privileg zuteil, ihn auf einem Empfang kennen zu lernen, den ich für ein großes Industrieunternehmen organisierte. Er hielt eine Rede über sein Leben unter besonderer Berücksichtigung der »Notwendigkeit, sich zu verändern«. Es gibt nur wenige Menschen, die besser geeignet wären, über dieses Thema zu sprechen. Sein Vortrag wurde von Videoclips seiner sportlichen Erfolge und seines einen sportlichen Misserfolgs begleitet. Das war das Halbfinale des 110-Meter-Hürdenlaufs bei den Olympischen Spielen 1984, auf das er sich vier Jahre lang mit intensivem, anstrengendem und manchmal beinahe mörderischem Training vorbereitet hatte. Als Nigel die Videoaufzeichnung des Rennens zeigte, beobachteten wir alle voll Entsetzen, wie er mit dem vorderen Fuß gegen die siebte Hürde stieß und zu Boden stürzte. In diesem Augenblick spürten alle Nigels Enttäuschung, als wäre es die ihre, diese plötzliche Zerstörung eines so lang gehegten Traums, das brutale Ende seines Strebens nach Ruhm, den psychischen und physischen Schmerz.

Nigel hielt das Video an und lächelte. (Es muss einige Jahre gedauert haben, bis er diese Nummer drauf hatte.) »Und was dann?«, fragte er mit charakteristischem Understatement. Anschließend erklärte er uns, dass er an diesem Tiefpunkt zwar mit dem Gedanken gespielt habe, seine Karriere zu beenden, aber erst vier Jahre später, als er es nicht schaffte, sich für die Olympiade von 1992 zu qualifizieren, endgültig zu der Überzeugung gelangt sei, beim Rugby besser aufgehoben zu sein. Freunde und Kollegen rieten ihm davon ab, aber er hatte sich bereits dazu entschlossen, und das nicht zuletzt deshalb, weil er sich nicht später einmal sagen hören wollte »Hätte ich doch nur ernsthaft versucht, Rugby zu spielen«.

Die Videoaufzeichnungen, die folgten, waren daher besonders wichtig. Es handelte sich um eine Zusammenstellung seiner großartigen Auftritte bei Länderspielen für Wales, und sie hoben die Stimmung des Publikums aus der Industrie, wie ich es nie zuvor erlebt hatte. Aber keine Sorge, die Rede des Generaldirektors zum Thema »Unternehmensrestrukturierung auf dem Inlandsmarkt« setzte dem bald ein Ende.

Bevor sich jedoch der Generaldirektor stolz hinter dem Rednerpult aufbauen und beginnen konnte, die Sinne des gerade frohgemuten Publikums gleich wieder zu betäuben, sollte ich zu Nigel auf die Bühne kommen und ein kurzes Interview mit ihm führen. Ich hatte eine Frage, die ich mir einfach nicht verkneifen konnte:

»Nigel, hast du dir, als du mit zwei übel zugerichteten Knien auf der Olympiarennstrecke neben einer umgekippten Hürde lagst, nicht gedacht ›Hätte ich doch nur das Bein ein bisschen höher gestreckt ...‹?«

Die Frage, die ich Nigel gestellt hatte, war natürlich ein bisschen gemein gewesen, aber das Gelächter, das sie hervorrief, rechtfertigte sie. (Meiner Meinung nach jedenfalls.) Nigel konnte mit uns mitlachen, weil seit dem schrecklichen Vorfall 1984 genug Zeit verstrichen war. Und obwohl ich darüber einen Witz gemacht hatte, glaubte ich, dass Nigel uns eine erstklassige Lebensphilosophie verraten hatte. Mir gefiel die Vorstellung, alles zu versuchen, was einem möglich war, um so die Wahrscheinlichkeit zu verringern, dass man sich später als Greis sagen musste »Hätte ich doch nur«.

Der tiefere Sinn meiner Frage, falls es einen gab, lag darin, aufzuzeigen, dass die »Hätte ich doch nur«s unvermeidlich und ein notwendiger Bestandteil des Lebens sind. Hätte ich doch nur das Flugzeug nicht genommen, das gerade abstürzt, hätte ich doch nur den Vulkan nicht bestiegen, der jetzt ausbricht, hätte ich doch nur den Fuß nicht in die Hundescheiße gesetzt. Der Trick besteht darin, Herr seines Lebens zu bleiben, so weit man es kontrollieren kann, und dem Rest mit einem Lächeln die Stirn zu bieten. Aber wir müssen uns ins Leben stürzen. Nur ein Narr würde die fantastischen Möglichkeiten auslassen, die es ihm bietet. Und so kam es, dass ich mich bald in einem riesigen Elektrogeschäft wiederfand und mir Kühlschränke ansah.

Herrje, es sind einige großartige Modelle auf dem Markt! Darren war äußerst aufmerksam. Ich wusste, dass er Darren hieß, weil er einen Anstecker trug, auf dem »Darren« stand und darunter: »Ich bin hier, um Ihnen zu helfen.« Er muss so um die zwanzig gewesen sein und schwitzte nervös. Er trug seine Krawatte ungeschickt und mit offensichtlichem Widerwillen. Der Ladenuniform, einem blauen Pullover mit dazu passender Hose, gelang es mit Darren als Dressman nicht, die Botschaft vom unternehmerischen Erfolg zu vermitteln. Für ihn war »Stil« kaum mehr als ein Wort, das im Wörterbuch zwischen »staksig« und »stottern« stand. Alles an ihm legte die Vermutung nahe, dass er den Job nicht machte, weil er dem Rest der Meute voraus war, was das Verkaufen von Elektrogeräten anging, sondern weil er einen sensationell miesen Stundenlohn dafür kassierte.

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!