Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Karl-May-Verlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

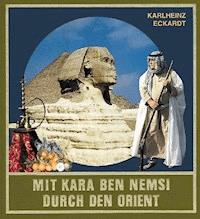

Farbenfrohe Basare und schreiende Händler; verschleierte Frauen mit wunderschönen dunklen Augen; endlose Wüsten und Leben spendende Oasen; uralte Tempel, Pyramiden und andere Heiligtümer - schillernde Bilder tauchen in unseren Köpfen auf, wenn wir an den Orient denken. Karlheinz Eckardt, ein versierter Kenner von Karl Mays Leben und Werk, versucht rund 100 Jahre nach der schicksalhaften Reise des Schriftstellers, dessen Spur durch den Orient zu folgen. Er bereist u.a. Ägypten, Jordanien, Syrien und Israel, sucht Hotels und Anhaltspunkte, die auf eine Anwesenheit Karl Mays schließen lassen, vergleicht die Schauplätze der Mayschen Abenteuergeschichten kritisch mit der Realität und bindet humorvolle Anekdoten seiner eigenen Reisen in das Ganze mit ein. Dabei lässt er ein abwechslungsreiches, farbenprächtiges Bild entstehen, das auch in Nicht-Karl-May-Fans Lust auf eine Reise in diese fremde Welt weckt. Der Leser erfährt viel Unbekanntes über die Geschichte der jeweiligen Länder, Bräuche und Sitten, aber auch über Gastfreundschaft und Völkerverständigung. 185 Farbfotos und Schwarzweißbilder geben ein großartiges Panorama jener Region, die Karl May zeitlebens faszinierte und heute ganz besonders im Zentrum der Weltpolitik steht. Nur noch als E-Book erhältlich.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 505

Veröffentlichungsjahr: 2014

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

MIT KARA BEN NEMSIDURCH DEN ORIENT

REISEBERICHTE AUF KARL MAYS SPURENIN NORDAFRIKA UND IM NAHEN OSTEN

VONKARLHEINZ ECKARDT

Herausgegeben von Lothar und Bernhard Schmid© 2004 Karl-May-VerlagISBN 978-3-7802-1622-9E-Book-Satz: rombach digitale manufaktur

KARL-MAY-VERLAGBAMBERG · RADEBEUL

Inhaltsverzeichnis

Spurensuche – ein Vorwort

Tunesien

In den Suks von Tunis

Im Bardo – „Ihnen hier im Tunis?“

Karthago – Kart hadascht

Das Nymphäum von Zaghouan

El Djem – der kleine Ort mit dem großen Theater

Die Fahrt nach Süden

Die Höhlen von Matmata

Am Rande der Sahara

Die Dromedare von Douz

Am Schott el Dscherid

Karl May war wirklich hier – das kann doch wohl nicht wahr sein!

Die Fahrt über den Salzsee

In den Palmengärten von Degache

Am Anfang war das Wadi Tarfaui

Die Säbelschnittschlucht

In Kairouan

Algerien

Tipasa und Blida

Algier und die Folgen

Der Film am Strand

Abschied von Algier für immer

Ägypten

Die Fahrt nach Kairo

Ankunft der Touristen

Im Hotel

Schatten auf dem Flur

Der Schrank

Speisen in Kairo

El Kahira und Karl May

Kairo vor 30 Jahren

Im Reich der 1.000 Fahrscheine

Die Pyramiden – Häuser für die Ewigkeit

Auf dem Weg nach Giseh

Der große Sphinx

Karl May am Sphinx

Durch die Wüste und zurück

Die Prinzessin, die aus der Wüste kam

Mit Karl May an den Pyramiden

Das Haus des Abrahim-Mamur

Bei den Mameluckengräbern

Weiter nach Süden bis Siut

In Luxor

In der Totenstadt von Theben

Mit dem Fahrrad zu den Göttern

Im Tal der Könige

El Gurna und der Grabräuber

Bei Schech Ali

Karnak – die Macht und der Wahn

Karl May und das Klagelied des Pharao

Die kleinen Räuber

Fahrradreparatur

Zu Gast bei Lasab

Die letzte Fahrt der Pharaonen

In Assuan

Die Mumie im Schacht

An Korosko vorbei

Mondschein über Abu Simbel

Die Rettung der Götter

Als die Pharaonen schwebten

Rückkehr

Palästina

Die Reise nach Jerusalem

Jerusalem – Jeruschalejm – el Kuds

Wo bitte liegt Gethsemane?

Dominus flevit

Die Kirche der Nationen

Endlich in Gethsemane

Der Hirte und die Ziegen

Via dolorosa – der Weg nach Golgatha

Klopfzeichen

An der Klagemauer

Haram asch Scharif – der Tempelberg

Der kleine Jude

Freitag am Damaskustor

Rückkehr nach Jerusalem

Die Reise nach Hebron

Der Stern von Bethlehem

Die Reise des Dr. Guenther

Genezareth

Vom Vater, der im Himmel ist

Ceylon – Sri Lanka

Kurs auf Ceylon

Ankunft in Colombo

Der Flug über die Brücke

Das

Ramayana

Ein Abenteuer auf Ceylon

Warum fuhr Karl May nicht nach Kandy?

Der Zahntempel

Die Wolkenmädchen am Löwenfels

In Polonaruwa

Zurück zum Meer

Die Haie von Beruwela

Die Reise nach Galle

Die Masken von Ambalangoda

Schildkrötenrennen

Bettelbrief an Fehsenfeld

Im Land der Toraja – der Seeräuber von Sulawesi

Syrien

Wahrheit und Dichtung

Kara Ben Nemsi in Esch Schams

Ankunft in Damaskus

Am Barada

Sterne über dem Suk al Hamidije

Der Jupitertempel

Die Omajjadenmoschee

Auf der Geraden Straße

Klaras Flucht

Der Weber von Damaskus

Kampfjet und Moschee

Warum kam Karl May nicht nach Malula?

Weihnachten in Damaskus

Tadmor und Palmyra

Zenobia, die Kaiserin der Wüste

Der Traum der Klara Plöhn

Die Fahrt nach Palmyra

In der Wüstenoase

Am Tempel des Baal

Im Tal der Totentürme

Ostwärts bis Bagdad?

Karl May und Amand Freiherr von Schweiger-Lerchenfeld

Die Schammar

Die Frauen der Schammar

Von Bagdad nach Damaskus

Bei den Beduinen im nördlichen Hauran

Die grünen Hügel Kurdistans

Libanon

Mit der ‚Scharkije‘ nach Beirut

Im Libanon

In der Bekaa-Ebene

Im ‚Palmyra‘ – der Charme der Bourgeoisie

Die Stadt Baalbek

Die Riesensteine

Kam Karl May bis Baalbek?

Der Kaiser, Karl May und ich

Vom Schicksal einer Marmortafel

Kara Ben Nemsi in Baalbek

Die Gänge unter den Ruinen

Teufelsfahrt zum Zedernwald

Über die Zedern

Was alles so passieren kann

Abseits der Straße

Weiter zum Mittelmeer

Aufbruch in den Zusammenbruch

Istanbul

Karl Mays Ankunft in Istanbul

Beim Barte des Propheten, welch eine Stadt!

Am Turm von Galata

In Skutari

Die Yedikule und der Bär

Auf dem Weg zum Chora-Kloster

Der Türke ist in der Stadt

Athene im Basar

Im Bann der Hagia Sofia

Im Galopp durch Istanbul

An der Kariye Dschami

Im Basar der 1.000 Düfte

Karl der Deutsche

Sinan und das Wunder des Raumes

Am Goldenen Horn

Unter der Brücke

Klaras Geburtstag

Im Schatten des Großherrn Karl May – Richard Plöhn

Zusammenbruch und Auferstehung?

Ein letztes Winken

Spurensuche – ein Vorwort

„Was meinen Namen betrifft, so werde ich nicht bei meinem eigentlichen, sondern, wie auf früheren Reisen, Kara Ben Nemsi genannt. Kara heißt schwarz und Ben Nemsi Sohn der Deutschen. Ich trage einen dunklen Bart und bin ein Deutscher, daher der Name.“

So schreibt Karl May in der 1878 in Peter Roseggers Zeitschrift Heimgarten erschienenen Erzählung Die Rose von Kaïrwan. Er schuf mit diesem Kara Ben Nemsi eine Gestalt, die das Abenteuer um seiner selbst willen sucht und in ferne Länder zieht, um die Welt zu sehen und zu erleben.

Kara Ben Nemsi wird zur Zentralfigur vieler im Orient von Algerien bis nach Persien spielender Ereignisse, die Karl May in der genialen Weise eines großen Erzählers vor dem Leser ausbreitet. Millionen sind seiner Fabulierkunst erlegen. Die überzeugend dargestellten Charaktere der handelnden Personen und die Schilderung ferner fremder Länder haben schon bald zu der Auffassung seiner Leser geführt, May erzähle im wesentlichen selbst Erlebtes; er wurde mit der Figur des Kara Ben Nemsi identifiziert und er widersprach dieser Meinung nicht.

Mag er bei dem sich schon bald einstellenden Erfolg der bei Fehsenfeld in Freiburg im Breisgau erschienenen Grünen Bände gelächelt haben, so wurde schließlich aus dem leichten Spiel bitterer Ernst, als er selbst der Versuchung erlag und sich als erfahrener Weltläufer präsentierte.

„Ich bin Old Shatterhand und Kara Ben Nemsi und habe erlebt, was ich erzähle!“, schrieb er z. B. am 15. 4. 1897 an Ansgar Pöllmann. Karl May ließ von Alois Schießer 101 Fotos von sich in Kostümen als Old Shatterhand und Kara Ben Nemsi anfertigen; diese Bilder wurden durch seinen Verleger Fehsenfeld und die Fotoanstalt Nunwarz in Linz vertrieben.

Erst als May 57 Jahre alt war, brach er mit enormem Reklameaufwand zu seiner ersten großen Auslandsreise in den Orient auf. Er brachte dafür die für die damaligen Verhältnisse ungeheure Summe von 50.000 Goldmark auf und reiste über Italien nach Ägypten; er besuchte Jerusalem, die Gebiete des heutigen Libanon und Syriens, er fuhr mit dem Schiff nach Ceylon und Sumatra und kehrte nach wiederholtem Aufenthalt mit seiner Frau und dem Ehepaar Plöhn in Kairo, dem Libanon und Damaskus, über Istanbul und Athen nach Radebeul zurück.

Im Orient musste Karl May schmerzlich erfahren, dass seine Vorstellung von diesen Ländern, wie er sie auch jahrelang an seine Leser vermittelt hatte, nicht mit der Wirklichkeit übereinstimmte. Er konnte die Konfrontation mit der Realität nicht überwinden, zu sehr hatte er sich in seine Fantasiewelt versponnen. Wohl fühlte er die Katastrophe kommen, doch er konnte dem nahenden Verhängnis keinen Widerstand entgegensetzen. Sowohl in Sumatra als auch in Istanbul geriet er anscheinend in abgrundtiefe Krisen, über denen Verlauf jedoch nur seine zweite Frau, damals noch Frau Plöhn, Details berichtet und die mit einiger Skepsis betrachtet werden müssen. Nach Klaras Mitteilung erlitt Karl May Nervenzusammenbrüche, verweigerte die Nahrung, tobte und benahm sich derart, dass man in Betracht ziehen musste, ihn einer Irrenanstalt zuzuführen.

Karl May als Kara Ben Nemsi

Mit der allmählichen Erholung vollzog sich auch der Wechsel vom Abenteuerschriftsteller zum Mystiker, die letzte große Schaffensperiode begann. Zwar hatte Karl May bereits vor Antritt der großen Reise ein Werk mit symbolischen Aspekten vollendet, den Roman Am Jenseits (Bd. 25 GW), doch seine Weiterentwicklung in dieser Richtung war noch nicht vorhersehbar.

Schon zu Beginn seiner Orientreise hatte May eine neue Berufung zum Dichter gefühlt und in seiner biederen Art erste Gedichte und Reimereien im Sinne kindlicher Gottesgläubigkeit verfasst. Seine Leser konnten ihm jedoch auf seinen Pfaden zu ‚Lichten Höhen‘ nicht folgen, sie erwarteten von ihrem verehrten Autor Abenteuer in bunter Folge, Indianergeschichten, das Spiel vom Anschleichen und Befreien, kurz all das, was ihn berühmt gemacht hatte; doch Karl May konnte in die bunte Welt seiner Abenteuererzählungen nicht mehr zurückfinden. Er starb schließlich, vereinsamt und verbittert und von vielen Prozessen zermürbt, im Jahr 1912 in Radebeul.

In meinen Jünglingsjahren habe ich die Bücher von Karl May verschlungen und war von der Wahrheit der turbulenten Abenteuer völlig überzeugt. In der Zeit der mittleren Lebensjahre erfolgte dann eine bewusste Abkehr von seinen Werken, die vielleicht auf einer gewissen Übersättigung beruhte; und vor allem die Hinführung zur Hochliteratur durch die Schule, das Studium und das Leben selbst führte zu vollkommen mayfreien Jahren.

Erst im sogenannten reiferen Alter erfolgte eine vorsichtige Wiederannäherung an Karl May und meine heutige Einstellung kann als positiv, aber kritisch bezeichnet werden. Vor allem gilt mein Interesse seiner seelischen Entwicklung und der Verformung seines Geistes, seinem Wirken in der Spätzeit und seinem tragischen Scheitern als Mensch. Diese Aspekte und verwandte Motive bestimmen bis heute einen Teil meines Handelns und meiner Reisen.

Längst ist bekannt, dass Karl May seine beschriebenen Fahrten und Abenteuer nicht selbst erlebte, sondern dass er seine Geschichten erfunden, ja erdichtet hat, und darin besteht für mich seine geniale Leistung: seine unendlich reiche Fantasie in Formen gebannt und in einfacher Sprache von beeindruckendem Erzählniveau allen Schichten des Volkes nahe gebracht zu haben. Karl May schuf mit seinen Reiseromanen einen für die damalige Zeit kaum bekannten Literaturtyp und diese Schreibweise, die auch Triviales nicht scheute, gestaltete er meisterhaft und unnachahmlich. Dieser Literaturzweig, oft belächelt und verspottet, stellt heute einen anerkannten Teil des Schrifttums unserer Zeit dar; Karl May hat unvergängliche Figuren erdacht, geformt und wieder umgestaltet und doch die Vollendung nie erreicht. Wir sind ihm zu Dank verpflichtet.

Karl May in Heluan

Meine frühen Reisen habe ich noch ohne den Wunsch, die Spuren Karl Mays oder seiner Identifikationsfigur Kara Ben Nemsis im Orient zu suchen, durchgeführt. Aber je mehr ich die Länder Nordafrikas und des vorderen Orients kennen lernte, umso mehr wurde ich von selbst auf seine Fährte geführt. Wenn man das geheimnisvolle Land am Nil besucht, folgt man der Reise Mays der Jahre 1899 und 1900 automatisch, es gibt keinen anderen Weg von Kairo nach Assuan, als den, den Karl May ging. Und auch in Jerusalem, Beirut, Damaskus, in Istanbul und Athen wird man auf den Weg Mays geleitet, auch wenn er in der letzten Phase seiner Reise nur sehr leise auftrat und kaum eine Fährte hinterließ. Aber ich habe doch das Spurenlesen bei ihm gelernt.

Karl May schildert in seinen Orientromanen die fiktiven Reisen des Kara Ben Nemsi – eine erste Erzählebene. Seine tatsächlich durchgeführte große Fahrt von Alexandria bis Sumatra und zurück deckt sich als zweite Erzählebene zum großen Teil mit den von mir gemachten Reisen, der dritten Erzähldimension. Diese drei Ebenen miteinander zu verbinden, ist Thema des vorliegenden Buches; daran knüpft sich die Frage, ob Reisen wie die von Karl May oder Kara Ben Nemsi heute überhaupt noch durchführbar sind. Die wirtschaftlichen und politischen Veränderungen in den von May geschilderten Ländern haben diese Staaten inzwischen völlig neu gestaltet und auch die religiösen Wandlungen bis hin zum modernen Terrorismus radikaler Gruppen sind unübersehbar. Es macht sicher keinen Sinn, der Spur Kara Ben Nemsis durch die Wüste zu folgen, es wäre eine wochenlange Quälerei durch Landschaften, in denen weder der Autor noch der Abenteurer jemals gewesen sind. Aber in Karl Mays Werken werden uns Berichte über Land und Leute und Städte übermittelt und auf diesem Gebiet bestehen tatsächlich Vergleichsmöglichkeiten.

Mays Wunsch, den Orient durch das Wirken seiner überdimensionierten Heldengestalten in ein christliches Refugium umzugestalten, blieb, was er war: eine Fantasie, ein Irrtum. Fast allen seinen Wünschen erging es so; der Edelmensch, als dessen glorreichen Vertreter er sich selbst im Alter gerne sah, erwies sich als Fehlkonstruktion. Am Ende seines Lebens widmete May sich dem Friedensgedanken, aber der Roman Und Friede auf Erden scheiterte wie alle seine Illusionen. Zwei Jahre nach seinem Tod brach der erste Weltkrieg aus, acht Millionen Tote waren zu beklagen. Was dann folgte, ist nicht zu beschreiben.

Karl May blieb seiner selbst geschaffenen Welt verhaftet, die Realität floh er unbewusst, denn nur dort, wo er die Welt nach seinem Traum gestalten konnte, war er glücklich.

Karlheinz Eckardt

Tunesien

In den Suks von Tunis

Der Hauptort des Tourismus in Tunesien ist Hammamet, 60 km südlich von Tunis gelegen. Am gleichnamigen Golf reihen sich die Hotels aneinander wie Perlen auf einer Kette. Ausflüge nach Tunis, Karthago und Sidi Bou Said werden von den örtlichen Reiseunternehmen angeboten und man erreicht in kurzer Zeit über die moderne Autobahn die Landeshauptstadt. Die Busse halten gewöhnlich am Rathaus, einem Prachtbau an einem mit den Nationalflaggen geschmückten großen Platz. Von hier aus gelangt man in wenigen Minuten über die Rue de Kasba zur Altstadt. In der Erzählung Christus oder Mohammed (Band 10 der Gesammelten Werke, Sand des Verderbens) beschreibt Karl May die Stadt Tunis ziemlich pauschal und ohne auf die bedeutenden Moscheen oder andere hervorragende Bauwerke einzugehen:

„Von der Stadt selbst lässt sich wenig sagen. Sie gleicht den andern orientalischen Städten, ohne irgend welchen Vorzug vor ihnen zu haben. Der Moslem freilich hat eine so gute Meinung von ihr, daß er sie die Stadt der Glückseligkeit nennt. Dem pflichtet der Europäer bei, wenn er von dem Oelbaumhügel, Belvedere genannt, im Lichte der sinkenden Sonne die schlanken Minarehs und platten Dächer, auf deren Weiße goldige Tinten flimmern, liegen sieht. Doch wird er, wenn er das Innere der Stadt betritt, auch diese Meinung sicher ändern. Die Gassen sind krumm und eng; überall liegt Schutt, Geröll und übelriechender Schmutz. Oft treten die Häuserreihen so nahe aneinander, daß man mit einem kurzen Schritte von einem Dache der diesseitigen Straßenseite auf ein Dach der jenseitigen gelangen kann. Baufällige Gebäude werden nicht repariert; man lässt sie zerfallen und baut, da es nicht an Platz gebricht, ein neues Haus nebenan. So stehen Ruinen, wohlgepflegte Gebäude, improvisierte Zelte, ja Grabkapellen nebeneinander…“

Angesichts seiner Unkenntnis der Örtlichkeit wundert Karl Mays aussagearme Beschreibung von Tunis nicht. Die Leser zu seinen Lebzeiten waren vielleicht damit zufrieden, der wahren Bedeutung der Stadt wird die Darstellung nicht gerecht.

Das Stadtparlament

Zur Zeit der Vorherrschaft von Karthago soll an der Stelle des heutigen Tunis ein kleines Dorf gestanden haben. Erst im 13. Jahrhundert wurde Tunis unter der Herrschaft der Hafsiden zur Hauptstadt erklärt und mit prächtigen Bauten geschmückt. Der Ort war allerdings bereits seit dem 9. Jahrhundert von einer fünf Kilometer langen Mauer mit vielen Türmen umgeben, davon sind jedoch nur Reste und Teile eines Tores, des Bab el Menere, erhalten. Andere Tore, wie das Bab Sonika und das Bab Bhar, entstanden erst um 1200.

Doch diese Baureste ziehen heute die Touristen weniger an, in organisierten Gruppen werden sie von ortskundigen Führern durch die Medina geschleust. Hinter Bergen von Touristenkitsch aller Art verbergen sich, und nur auf den zweiten Blick erkennbar, bedeutsame Architekturteile und hervorragend gearbeitete Tore und Türgewände vergangener Jahrhunderte. Das Angebot an Waren ist zwar vielfältig, doch ausschließlich für den Verkauf an Touristen bestimmt. Echte Antiquitäten wird man hier nicht mehr finden.

Von der Rue de Kasba biegt man an der ersten Kreuzung nach rechts ab, wenn man den großen rechteckigen Turm mit dem überwölbten Tordurchgang erblickt. Von hier aus kann man die nach links führende Hauptgeschäftsgasse bis zur Avenue de France entlang schlendern und auf der Rue de Kasba zurückkehren. Bei diesem kurzen Bummel zeigt sich viel von der lebendigen, quirligen Atmosphäre eines arabischen Basars, die wenigen Quergassen dagegen sind zumeist kaum belebt. Kaufen kann man, was das Herz begehrt, nur die Preise müssen ausgehandelt werden, übers Ohr gehauen wird man doch.

Man sollte sich nicht über die oft hartnäckigen Verkäufer ärgern, diese Leute müssen verkaufen, sie leben davon. Jeder Bummel durch einen Suk wird zum Erlebnis, wenn man sich nur durch die Gassen treiben lässt: Sehen, schauen und die Seele baumeln lassen, so sollte uns diese kleine, bunte, vielfältig gestaltete Welt gefallen – und am Abend kehrt auch hier wieder die Ruhe ein, die Allah über alle Wesen breitet.

Im Basar von Tunis

Auf dem Rückweg sollte man die große Moschee oder auch ‚Moschee ez Zitouna‘, Ölbaummoschee, betrachten; für Touristen ist das Betreten des Inneren allerdings zur Zeit nicht möglich, die im Gebetssaal der Moschee befindlichen 184 römischen Säulen aus Karthago können leider nicht bewundert werden. An der Stelle, wo ein wundertätiger Ölbaum verehrt wurde, erbauten die arabischen Eroberer bereits im Jahr 732 ein Gebetshaus auf den Fundamenten des römischen Forums. Es ist möglich, dass die Moschee auf den baulichen Resten eines römischen Tempels steht. Diese Annahme wird durch den von der Rechteckregel abweichenden verzogenen Grundriss bestärkt, den ältere Bauteile bedingt haben.

Im Bardo – „Ihnen hier im Tunis?“

Kara Ben Nemsi erreichte Tunis mit dem Schiff, nahm ein Zimmer in einem Hotel in der Innenstadt und besuchte seinen alten Freund Krüger Bei, einen Deutschen, der im Dienst des Bei von Tunis stand. Dieser Mann, eine der heiteren Figuren Karl Mays, besaß eine Dienstwohnung im Bardo, der Residenz des Bei. Im zweiten Band der Romantrilogie Satan und Ischariot (Bd. 21 GW, Krüger Bei) erzählt der Ich-Held:

„…darum spazierte ich dann hinaus nach dem Bardo. Jeder Schritt war mir bekannt, denn ich hatte während meiner beiden frühern Aufenthalte diesen Weg sehr oft hinaus zu meinem ebenso lieben wie originellen ‚Herrn der Heerscharen‘ gemacht.“

Karl May, der wiederholt betonte, hier oder irgendwo anders schon einige Male gewesen zu sein, besaß offenbar nur einen sehr ungenauen Stadtpan von Tunis oder er schuf sich wieder einmal seine eigene Welt, wie er es so oft getan hat. Denn so einfach spaziert es sich nicht von der Medina zum Bardo.

Römisches Mosaik im Bardo-Museum

Die Residenz des Beis von Tunis liegt ungefähr fünf Kilometer nordwestlich der Altstadt und ist heute außer mit dem Taxi auch mit zwei Buslinien zu erreichen. Die Gebäude des Bardopalastes wurden unter Bei Mohammed (1856-1859) an der Stelle des ehemaligen Sultanspalastes aus dem 15. Jahrhundert errichtet und unter der Herrschaft des Bei Mohammed Sadok bis 1882 erweitert. Ein Museum bestand zunächst nur in zwei Räumen in einem der Nebengebäude, aber schon 1885 wurde es in den Sälen des Bardo untergebracht und 1888 feierlich eröffnet. Es birgt nun in über 40 Räumen die weltweit größte Sammlung von antiken Mosaiken. Karl May erzählt weiter:

„Er (= Krüger Bei) hatte zwei Dienstwohnungen, eine in der Kasbah, dem Palaste des Herrschers in der Stadt, und eine in Bardo, einer vier Kilometer vor der Stadt gelegenen starken Burg, welche der Sitz der Regierung ist.“

Noch heute befinden sich im weitläufigen Palast der Sitz der ‚Assemblée national‘, der Nationalversammlung, und eine Kaserne; deshalb darf im Außenbereich nicht fotografiert werden. Zur Zeit wird für den Besuch des Bardo keine Eintrittsgebühr erhoben, dafür erhält man gegen die Zahlung von einem tunesischen Dinar eine Fotoerlaubnis.

Kara Ben Nemsi wird von seinem Freund Krüger Bei, der nur noch ein drolliges verkrüppeltes Deutsch spricht, mit den Worten, die jedem May-Leser noch in den Ohren klingen, begrüßt:

„Ihnen hier? Ihnen hier im Tunis?“

Die Moschee im Bardo

Es dürfte nicht möglich sein, während eines Besuchs alle ausgestellten Mosaiken zu betrachten. Die meisten der farbenprächtigen Kompositionen aus kleinen Steinen sind hervorragend erhalten. Man sollte auf jeden Fall die Darstellung des römischen Dichters Vergil mit den zwei Musen, das Mosaik des an den Mast seines Schiffes gefesselten Odysseus, der dem Gesang der Sirenen lauscht, oder die ländlich idyllischen Mosaike mit den sehr seltenen Wiedergaben römischer Villen gesehen haben. Auch die kleineren Bilder oder die Bruchstücke anderer Werke wimmeln nur so von Tieren, Fischern mit gefüllten Netzen, von Jagden oder Götterszenen.

Die Vielfalt der dargebotenen Kunstwerke lässt den Besucher schnell vergessen, dass Karl May einen seiner Nebenhelden im Bardo angesiedelt hat. Von den kriegerisch bunten Abenteuern, die für Kara Ben Nemsi hier beginnen, kündet kein Mosaik und doch leuchtet die Sonne Karl Mays auch ein klein wenig über Tunis.

Karthago – Kart hadascht

Die Gründung Karthagos geschah in einer Zeit, von der nur noch uralte Sagen künden. Es begann mit der Geschichte der Prinzessin Elissa aus Tyros in Phönizien. Elissa, eine Schwester des phönizischen Königs, vermählte sich ohne Wissen ihres Bruders mit einem Priester. Der erboste König befahl, den Priester zu ermorden. Elissa befürchtete, er könne seine Rache auch an ihr vollziehen, und floh mit ihren Freunden über das Meer. Sie landete nach langer Irrfahrt in Utica. Der antike Schriftsteller Justin überliefert uns:

„Elissa und ihr Gefolge erreichten schließlich die afrikanische Küste. Sie versuchte mit den Einwohnern dieses Landes Freundschaft zu schließen.“

Römische Ruinen von Karthago

Dieses misslang, da die Bewohner nicht so viele Fremde in ihrer Nähe dulden wollten. Die Erlaubnis zur Gründung einer Siedlung erwirkte sie bei dem Numiderkönig Hierhas, der sich in die schöne Elissa verliebt hatte, mit einem Trick. Elissa erbat nur so viel Land, wie sie mit einer Ochsenhaut umfassen konnte. Der Vorschlag wurde akzeptiert, aber Elissa ließ die Haut in fadendünne Streifen schneiden und erwarb so ein Gebiet, groß genug für eine Stadt. Die Siedlung erhielt den Namen ‚Byrsa‘ – Haut. Elissa aber wurde vom Schicksal geschlagen, sie widerstand dem Werben des großzügigen Königs, weil sie ihrem ermordeten Gemahl die Treue halten wollte, und stürzte sich verzweifelt in die Flammen eines Scheiterhaufens. Die Gründung Karthagos soll nach der Sage im Jahr 814 v. Chr. erfolgt sein, als die Tyrer vor den sie bedrohenden Assyrern flohen und eine neue Heimat suchten.

Der Byrsahügel besteht noch heute, er trägt die ehemalige Kathedrale St. Louis. Auf diesem Hügel stand die Burg von Karthago, die von den Römern am Ende des dritten punischen Krieges nach mörderischen Kämpfen erobert und zerstört wurde.

Das punische Wort für die Stadt ‚Kart hadascht‘ bedeutet ‚Neues Haus‘ oder ‚Neue Hauptstadt‘, aus diesem Wort entstand durch Verfremdung die Bezeichnung Karthago.

Ausgrabungen im punischen Karthago

Wenn man an den Ruinen der Thermen des römischen Kaisers Antoninus steht, kann man selbst aus der einen wieder errichteten Säule keine Vorstellung von der Größe und Pracht Karthagos gewinnen. Die Sieger von 146 v. Chr. haben buchstäblich keinen Stein des punischen Karthago auf dem anderen gelassen. Die Stadt wurde dem Erdboden gleich gemacht. Alle heute sichtbaren Gebäudereste, bis auf verschwindend geringe Mauerteile, stammen aus römischer Zeit.

Die Antonius-Thermen im römischen Karthago

Ein besonders grausames Ritual der punischen Religion erregte schon immer Abscheu, und zwar sollten in Krisenzeiten jeweils die ersten männlichen Nachkommen eines Elternpaares der Göttin Tanit geopfert werden. In einem Bronzeofen in Menschengestalt brannte ein Feuer, die Kinder wurden in eine Art Mulde oder in die Hände der Statue gelegt und mittels einer mechanischen Vorrichtung in die Flammen geschleudert. Es wurde auch eine entsprechend große Zahl von Kindergräbern gefunden, man sprach von bis zu 50.000 verbrannten Kindern. Neueren Forschungen zufolge beruht der überlieferte Kindermord jedoch auf einer Fehlinterpretation der Funde.

Das Nymphäum von Zaghouan

Auf der Fahrt von Tunis nach Süden sollte man sich, wenn die Zeit zur Verfügung steht, ein selten besuchtes Kleinod aus der Römerzeit am Fuß des Dschebel Zaghouan ansehen. Man biegt bei Hammamet in Richtung Westen von der Autobahn ab. Nach etwa 40 Kilometern Fahrt auf einer Landstraße gelangt man zu dem schon von weitem sichtbaren Felsmassiv des Dschebel Zaghouan, der mit 1.295 m Höhe zum imposanten Abschluss der Kette des Atlasgebirges gehört. Noch vor 100 Jahren fürchtete man eine Besteigung des Berges wegen der damals hier noch zahlreichen Löwen. Inzwischen besteht diese Gefahr nicht mehr, denn die Tiere wurden völlig ausgerottet.

Das römische Quellheiligtum von Zaghouan

Die Zufahrt zum ‚temple des eaux‘ ist im Ort an der Serpentinenstraße ausgeschildert. Der römische Kaiser Hadrian ließ das kleine Heiligtum am Westrand des antiken Ortes Onellana um 130 n. Chr. als Schutztempel für den Beginn einer Wasserleitung errichten, die von der Quelle am Dschebel Zaghouan bis nach Kathago führte. Das Wasser wurde in einem Becken mit doppelter Rundung gesammelt. In einem inzwischen fast zerstörten Umgang sind zwölf Nischen erhalten, in denen einst wohl die Statuen der das Wasser schützenden Nereiden standen. In der zentralen Hauptnische, einem Rechteckraum, dürfte die Statue des Kaisers aufgestellt gewesen sein.

Bei einer kleinen Grabung in jüngerer Zeit stieß man vor dem Tempel auf starke Fundamente, die zeigen, dass das Heiligtum nicht isoliert vor der mächtig aufragenden Felswand stand, sondern in die Bebauung des römischen Onellana eingebunden war.

Die modernen tunesischen Ingenieure erneuerten die Idee der Wasserführung von Zaghouan nach Tunis, heute wird das Wasser der Quellen – allerdings in modernen Betonröhren – wieder nach Norden geleitet. Die Statuen der Nymphen, die einst das Quellgebiet schützten, sind jedoch verschwunden.

El Djem – der kleine Ort mit dem großen Theater

In allen Hotelorten der Küstenregion werden von verschiedenen Reiseunternehmen Ausflüge angeboten, die auch über El Djem, den kleinen Ort mit dem zweitgrößten Amphitheater der römischen Welt, führen. Ein Besuch dieses Bauwerks ist unbedingt zu empfehlen.

Das Amphitheater von El Djem steht inmitten der weiten Ebene der Sahelzone auf dem Gebiet der römischen Siedlung Tysdrus. Mit etwa 60.000 Zuschauerplätzen erreicht es fast die Größe des Kolosseums von Rom, das etwa 80.000 Menschen Platz geboten haben soll. Das heute bestehende arabische Städtchen hat etwa 15.000 Einwohner, man hat deshalb schon in der Frühzeit der Forschung gerätselt, warum ausgerechnet hier ein solch riesenhafter Bau entstanden ist. Begonnen wurde die Anlage unter Kaiser Gordianus, ist aber aus finanziellen Gründen nicht fertig gestellt worden. Am Bau selbst erkennt man das unvollendet gebliebene vierte Geschoss der oberen Zuschauerränge. Man war früher der Meinung, das Amphitheater hätte inmitten einer römischen Großstadt gestanden. Anders konnte man sich seine gewaltigen Dimensionen nicht erklären. Ausgrabungen haben diese Theorie aber nicht bestätigt.

Das Amphitheater von El Djem

Heute ist man der Meinung, dass ein- bis zweimal im Jahr Veranstaltungen riesigen Ausmaßes stattfanden, zu denen die Bevölkerung der gesamten mittleren Sahelzone zusammenkam, um die Spiele, die von Märkten für jegliche Warenart begleitet wurden, zu besuchen. Es müssen riesige Zeltstädte in der Umgebung von Tysdrus entstanden sein, man kann sich das Gewimmel auf den Sklavenmärkten, den Lärm ankommender Kamelkarawanen und das Geschrei der Verkäufer nicht lebhaft und bunt genug vorstellen. Das heute bestehende Städtchen macht dagegen einen eher verschlafenen Eindruck. Die Außenmauer des Theaters ist dreiseitig noch bis zu 40 m hoch erhalten und zeigt noch die genaue architektonische Gliederung der Fassade, die sich konstruktiv nach innen fortsetzt und mit 86 Arkaden die ansteigenden Sitzreihen trug. Ein Teil der Sitzreihen fiel dem Steinraub zum Opfer. Sie werden jedoch heute rekonstruiert und das antike Theater wird nun schon wieder für Musikdarbietungen genutzt. Aber noch über Jahrzehnte wird das Amphitheater eine Baustelle sein, wurde mir vor Ort versichert.

Die arabischen Eroberer zerstörten das römische Theater nicht und so stand das Bauwerk bis vor etwa 300 Jahren völlig unversehrt in der Ebene von El Djem. Es diente manchmal aufständischen Stämmen oder Räuberbanden als gut zu verteidigender Unterschlupf.

Im 7. Jahrhundert begannen die Angriffe der von Ägypten kommenden Araber. In diese Zeit fällt die heldenhafte Verteidigung des Amphitheaters, das zu einer Festung ausgebaut worden war, durch die Berberfürstin Kahena. Als die Araber in die Festung eindrangen und der Kampf aussichtslos geworden war, konnte sie durch einen der unterirdischen Gänge entkommen und in das Atlasgebirge in Nordtunesien fliehen.

Das Bauwerk stand bis zum Jahr 1695, erst Mohammed Bei, ein türkischer General, ließ die Nordseite des Theaters während der Belagerung einer Räuberbande mit Kanonen beschießen und die Mauern an dieser Stelle sprengen und abtragen, damit das Bauwerk nie wieder Banditen oder Aufständischen als Räubernest dienen könne.

In der Verlängerung der Mittelachse sind bis heute die Abgangsrampen zu den Gewölben des Untergeschosses erhalten. In den noch begehbaren Räumen standen die Gladiatoren für ihre Auftritte bereit, hier wurden auch die wilden Tiere, die man zu Hetzjagden verwendete, verwahrt und hier warteten die verurteilten Verbrecher auf den Tod. Beachtenswert sind die mächtigen, zum Bau des Theaters verwendeten Sandsteinquader, die, da es in der Sahelzone keine verwendbaren Steine gibt, auf Schiffen von weither transportiert werden mussten. Elefanten zogen dann angeblich die schweren Wagen mit dem Baumaterial zum Theater.

Die Fahrt nach Süden

Von Sousse aus wird die Südroute gewöhnlich über El Djem geführt, die Reise an der Küste entlang ist wegen des noch nicht ausgebauten Straßennetzes beschwerlich. Die von Norden kommende Autobahn endet jetzt zwar noch südlich von Sousse, doch sind die Straßen nach Süden weitgehend in Ordnung. So geht die Reise von Sousse aus über El Djem nach Sfax und Gabes vorbei an drei Salzseen durch eine Ebene, die, so weit sie fruchtbar ist, hauptsächlich Olivenbäume trägt. Ein solcher Baum kann in regenreichen Jahren bis zu 80 Liter Öl erbringen, in trockenen Jahren kann die Frucht dagegen ganz ausbleiben. Für viele der Kleinbauern dieser Gegend ist der Ertrag der Olive die einzige Einkommensquelle, man kann sich die Katastrophe, wenn der Regen ausbleibt, sehr gut vorstellen.

Nach 125 km Fahrt ist mit Sfax das römische Taparura erreicht. Die Stadt besteht aus zwei durch einen etwa 800 m breiten Freiraum getrennten Teilen, der gut erhaltenen Altstadt und einer erst nach dem Zweiten Weltkrieg errichteten neuen Stadt, in der durch geschickte Kombination von Alt und Neu ein besonderer Stil moderner tunesischer Architektur entstanden ist.

Wüstenlandschaft nördlich von Matmata

Die Altstadt ist von einer etwa zwei Kilometer langen Mauer umgeben, sie wurde bereits im 9. Jahrhundert errichtet. Die kleine Burg, die Kasba, entstand im 12. Jahrhundert. Für Liebhaber arabischer Architektur gilt Sfax als überaus sehenswert, doch soll hier, da sich im Ort keine Spuren Kara Ben Nemsis finden, auf eine weitergehende Beschreibung verzichtet werden.

Die Straße nach Matmata

Nach ungefähr weiteren 120 km Fahrt erreicht man die große Oase am Meer, Gabes. An die kleine römische Siedlung Tacapae erinnern heute nur noch einige Säulen und ein Stück der wahrscheinlich aus byzantinischer Zeit stammenden Stadtmauer. Berühmt sind die Gärten und Palmenwälder, hier sollen etwa 200.000 Dattelpalmen wachsen. Diese paradiesisch anmutenden Wälder kann man zu Fuß oder, was zu empfehlen ist, auf einer Fahrt mit der Pferdedroschke erkunden. Immer wieder trifft man auf kleine Bäche oder Quellen, auf Gärten und freundliche Menschen. In Gabes erhält man auch den vorzüglichen Palmenwein. Die meisten Europäer, die nach kurzem Flug aus der Hektik unserer Welt in die Paradiesgärten von Gabes katapultiert werden, sind von der unglaublichen Schönheit des Palmenparadieses zutiefst beeindruckt. Gabes kann man so leicht nicht vergessen.

Die Höhlen von Matmata

Nur ungefähr 50 km südlich von Gabes trifft man schon vor Matmata auf eine ganz anders gestaltete Landschaft. Ich empfand das Auftauchen der Hügelgruppen vor Matmata als wohltuend für das Auge, die lange Fahrt durch die Ebene ist ermüdend. In den oft tief eingeschnittenen Tälern hat man kleine Querdämme errichtet, die das Regenwasser auffangen und die Erosion eingrenzen sollen. Kleine Gruppen von Palmen gedeihen dort, wo die Wurzeln das Grundwasser noch erreichen. Vereinzelt sieht man Dromedare nach Fressbarem suchen, aber das unfruchtbare Land überwiegt. Die Berghänge sind völlig kahl, Felszüge erscheinen. Mit jeder Kurve eröffnen sich neue Perspektiven, wir haben das Gebiet der Stein- oder Bergwüste erreicht.

Berberfrau – Wir nannten sie Marah Durimeh

Eine moderne Asphaltstraße erschließt von hier aus den großen Süden, aber noch sieht man einzelne Häuser, die auch manchmal kleine Dörfer bilden. Die Häuser scheinen leer zu stehen. Das Gebiet der Höhlenwohnungen ist erreicht.

Wir halten vor einer Lehmwand, ein überwölbter Gang führt in das Inneres eines Hügels. Die Außenfront hat man weiß gestrichen. Die Bewohner dieser Höhle erlauben uns gern, ihre Wohnungen zu besichtigen, sie erwarten ein kleines Geldgeschenk. Am Ende des Ganges befindet sich ein fast kreisrunder kleiner Hof, der oben offen ist und die Eingänge zu den einzelnen Zimmern enthält. In einer Nische mahlt eine Frau Getreide auf einer vorsintflutlichen Steinmühle. Wir dürfen die wohnlich eingerichteten Zimmer, die in unregelmäßiger Form in den anstehenden Lehm gegraben wurden, sehen. Ich habe den Eindruck, in einer Epoche der Vorzeit zu stehen, wären da nicht die elektrischen Leitungen und die Plastikschüsseln.

Man erzählt uns – und der Dolmetscher übersetzt aus der Sprache der Berber –, dass die Regierung neue, moderne Häuser für die Höhlenbewohner gebaut und die Menschen umgesiedelt hat. Doch nach kurzer Zeit standen die Gebäude wieder leer und irgendwo im Hügelland entstanden, oft in Seitentälern verborgen, neue Höhlen. Zur Zeit sollen etwa 600 dieser Wohnhöhlen bestehen. Wenn im Sommer draußen ungefähr 45 Grad im Schatten gemessen werden, herrschen im Inneren der Höhlen nur 25 Grad. Den Hitzeschild der dicken Lehmmauern kann kein modernes Haus bieten.

Man zeigt uns noch eines der größten Höhlengebilde, die Anlage wurde für Touristen zu einem unterirdischen Hotel umgestaltet. In dieser Gegend wurden große Teile der Krieg der Sterne-Filme gedreht, die Filmstudios sind heute noch zu besichtigen.

Getreidemühle in einer Höhlenwohnung

Übrigens, Matmata bedeutet: „Hier ist nichts, hier gibt es nichts.“

Nach der Besichtigung fahren wir weiter, aber anstatt nach Norden zurückzukehren, wählt der Fahrer eine Route in südlicher Richtung, wo es nach der Landkarte gar keine Straße geben dürfte. Und doch schlängelt sich eine Route in nordwestlicher Richtung durch die Bergwelt.

Am Rande der Sahara

Eigentlich hatte ich erwartet, dass unser Bus nach dem Besuch von Matmata zurück über Bordj Toual in die Gegend von Gabes fahren würde, um dann nordwestlich auf die Wüstenstrecke nach El Hamma del Arad und Kebili einzubiegen. Ich muss gestehen, die im Bus verteilte Wegekarte nur flüchtig angesehen und in der berechtigten Hoffnung, endlich den Schott el Dscherid überqueren zu können, die Reiseroute nur oberflächlich zur Kenntnis genommen zu haben. Und natürlich habe ich Tuomi, unserem in Tozeur am Schott geborenen Reiseführer, blind vertraut.

Beim Aufenthalt in Matmata sagte ich ihm, dass ich auf der Rückfahrt an verschiedenen Stellen zu halten wünschte, um von der herrlichen zerklüfteten Landschaft einige Aufnahmen zu machen, die ein Kara-Ben-Nemsi-Flair ausstrahlen könnten. Tuomi sah mich überlegen listig lächelnd an und meinte, ein ‚Zurück‘ würde es nicht geben. Wir führen von Matmata aus direkt nach Douz, übernachteten dort und überquerten am nächsten Morgen den Schott el Dscherid! Tuomi erzählte, im Auftrag des Militärs sei eine Straße von Matmata nach Douz gebaut und erst vor wenigen Wochen auch für den zivilen Verkehr frei gegeben worden.

Man erreicht Douz nun in wenigen Stunden und genießt eine unberührte Landschaft in unbeschreiblicher Schönheit. Zur Linken wölben sich die Sanddünen und die Scheitellinien rauchen, wenn der Wind darüber pfeift. Während einer kurzen Pause verlasse ich die Straße und steige auf den Kamm einer Düne hinauf. So weit der Blick reicht, lagert sich eine der langgestreckten Dünen an die andere im großen Sandmeer! Irgendwie krümmt sich mir der Rücken, wenn ich daran denke, was diesem Bild nach Westen hin folgt: Sand und nochmals Sand, ab und zu ein Gebirge, 6.000 km nichts! Bis dann der Altantik kommt.

Die Reise führt dann durch eine unwirkliche Hügellandschaft, und wären rechts, gegen Norden zu, nicht ein Paar Palmen in den Tälern zu sehen, auf dem Mond könnte es nicht trostloser aussehen. Aber schon bald wechselt das Landschaftsbild und über weite Strecken begleiten uns vereinzelt stehende Büschel von Alfagras. Kurz vor Douz schleicht die Wüste wieder am Horizont entlang. Zuerst zeigen sich kleine Dünen, dann erscheinen Sandwälle, die auf der Kronenlinie bepflanzt sind. Um den Sand abzuhalten, erklärt der Führer, eine Anordnung der Regierung!

In Douz findet an jedem Donnerstag der berühmte Markt statt, zu dem die Bewohner selbst entlegener Wüstenregionen kommen. Leider ist morgen Montag. Wenn ich das nächste Mal nach Douz komme – und ich werde wieder kommen –, bleibe ich für längere Zeit in diesem bezaubernden Land. Tunesien kann man nicht auf einem Wochentripp erfassen. Wenn man sich in das Land verlieben will, braucht es, wie bei jeder Liebe, Zeit – und Zeit kostet hier so wenig.

Die Dromedare von Douz

Douz selbst hat wenig architektonische Höhepunkte zu bieten, es ist ein agrarisch strukturierter Ort, am Donnerstag wird ein bunter Wochenmarkt abgehalten, dann platzt Douz aus allen Nähten. Westlich des Ortes beginnen die hohen Dünen des unendlichen Sandmeeres, eines Ozeans, dessen Wellen mitten in der Bewegung erstarrt sind, ein Meer ohne Wasser. Dort am Rand der großen Wüste warten bereits die Safaridromedare auf die Touristen, die dann für etwa fünf Euro eine Stunde lang durch die weite Dünenlandschaft geschaukelt werden. Die Masse der Touristen übersteigt an bestimmten Tagen die Anzahl der Reittiere und beide Spezies, die Dromedare und jene, die sich darauf setzen wollen, üben sich in Geduld. Die Touristen werden gewöhnlich in arabische Gewänder gehüllt und stehen frierend im Abendwind. Ab und zu gurgeln die Dromedare und schauen gelangweilt in den Sand.

Touristen als Dromedarreiter bei Douz

Ich bin schon oft auf einem solchen Wüstenschiff durch den Sand geschlingert und verspürte bei der hier herrschenden Kälte, es war Februar, keine Lust, ein solches Tier mit meinem Gewicht zu belasten. Ich stieg auf die nächste hohe Düne hinauf und sah die Dromedare mit ihrer Fracht als kleine Punkte weit draußen gehen. Ich konnte so das große Abenteuer, dem sich meine Mitreisenden hingaben, wenigstens ahnen. Frierend ging ich zum Bus zurück und unterhielt mich mit dem Reiseleiter.

Da es langweilig wurde, fuhren wir mit dem leeren Bus zu einem Kaffeehaus in Douz. In eisernen Pfannen glühte Holzkohle – und das in Tunesien, am Rande der Sahara!

Am Schott el Dscherid

Der ‚Salzsee der Dattelpalmen‘, wie die Übersetzung lautet, ist durch die spannungsgeladene Schilderung der Abenteuer des Kara Ben Nemsi in der gesamten deutschsprachigen Welt bekannt geworden. Ohne den hochdramatischen Beginn von Karl Mays Orientzyklus in Durch die Wüste (Bd. 1 GW) wüsste heute kaum jemand etwas über diese einsame und verlassene Gegend, über der das Schweigen des Todes liegt. Nur in der Nacht kann man mitunter das ferne Heulen der Wüstenfüchse am Rand der Oasen hören.

Eine meiner früheren Reisen hatte mich schon einmal an das Ufer des Schott geführt, ich war von Tunis über Kairouan zu den Oasen Tozeur und Nefta gekommen, hatte aber damals den Schott nicht überqueren können, weil die Route nicht im Programm der Reiseveranstalter vorgesehen war.

Sonnenaufgang am Schott el Dscherid

Am Abend fuhren wir hinaus zum Rand des Salzsees, die Sonne stand nur noch zwei Handbreit über dem Horizont. Staubfahnen wehten von Westen heran und verdunkelten den Himmel vor der Nacht. Das weite und vollkommen ebene Land war in ein unwirkliches Licht getaucht. Wir wurden erwartet, Touristen werden immer zu Orten gefahren, an denen die Händler schon auf ihre Opfer lauern. Ein alter Mann zeigte Sandrosen von beachtlicher Größe und zwei Halbwüchsige boten mit Blick auf unsere angeblich so prall gefüllten Brieftaschen einen vor Angst wimmernden Fennek, einen Wüstenfuchs mit unheimlich großen Ohren, zum Kauf an. Das Tier schien vor Furcht, mit uns in das ferne kalte Deutschland reisen zu müssen, zu zittern.

Ob hier ein Kauf zu Stande kam, weiß ich nicht, denn ich entfernte mich von dem lautstarken Treiben, um die Stille am Schott el Dscherid zu genießen und das Echo der Erzählungen des alten Magiers aus Radebeul in mir nachklingen zu lassen.

Blick von der Straße über den Schott

Vor 2.000 Jahren standen römische Kohorten hier am Rande des Schotts, der für diese Soldaten das Ende der Welt bedeutet haben mag, denn dort hinten, hinter der Sonne, die nun wie ein feuriger Ball auf dem Horizont saß, gab es nur noch Sand, nur Wüste und Leere, und was dahinter verborgen lag, wusste niemand. Die römischen Soldaten waren gekommen, weil es die luxusgeschädigte römische Oberschicht nach den süßen Datteln von Tozeur und Nefta gelüstete. Nun, da die eigensinnigen Bewohner der Oasen am Schott ihre Datteln nicht mit den Römern teilen wollten, schickte die Staatsführung in Rom die Armee in den Dattelkrieg und schon bald hatten die Einwohner der Oasen keine Wahl mehr, wie ihre Früchte zu verwenden seien. Die Römer verließen das Land nach langer Besatzungszeit, geblieben sind nur die römischen Namen, Thusuros für Tozeur und Agarsel Nepte für Nefta.

Karl May war wirklich hier – das kann doch wohl nicht wahr sein!

Am Abend im Kaffeehaus von Douz wurde mir die Bedeutung des morgigen Tages erst so richtig bewusst, wir würden den Schott überqueren. Ein alter Jugendtraum sollte in Erfüllung gehen. Doch erst ereignete sich hier eine andere, fast unglaubliche Geschichte.

Tuomi sprach sehr gut Deutsch und beim duftenden Kaffee fragte er, aus welchem Grund ich jetzt Tunesien bereisen würde. Ich sagte ihm, dass ich ein Buch über einen bedeutenden deutschen Schriftsteller schreiben würde, über Karl May, vielleicht habe er den Namen schon einmal gehört.

„Gehört?“, gab er zur Antwort. „Ich habe sein Buch Durch die Wüste gelesen, früher, aber da konnte ich Ihre Sprache noch nicht gut. Ich habe von Kara Ben Nemsi gelesen und von Halef Hadschi und vom Todesritt über den Schott! Das ist alles wahr, was Karl May geschrieben hat, keine Erfindung! Er hat das alles selbst erlebt, sonst hätte er die Abenteuer doch nicht so erzählen können.“

Ich äußerte leise Zweifel und meinte, dass Karl May wohl nicht in Tunesien gewesen sei.

„Doch, er war hier und heute noch heißt ein Ortsteil von Tozeur ‚Halef‘, nach dem Diener von Karl May, und der königliche Palast, wo sie gewesen sind, der steht auch noch. Viele Leute wissen das.“

Ich habe ihm, der nicht mehr alles wusste, die Geschichte vom Todesritt des Kara Ben Nemsi über den Schott el Dscherid erzählt und er übersetzte meine Worte für die Anwesenden in die arabische Sprache. Die Leute tranken Kaffee, er rauchte aus der Wasserpfeife und alle hörten andächtig zu. Lehrstunde in Sachen Karl May in Douz!

Mir ist das hier geschilderte Gespräch so gut in Erinnerung geblieben, weil ich diese Geschichte noch am gleichen Abend im Hotel in Douz aufgeschrieben habe. Es war der 26. Februar 2003.

Tuomi erzählte mir weiter, dass er früher als Erster den Schott in einem Auto überquert habe, das Fahrzeug sei im Salz eingesunken. Erst im Krieg haben deutsche Soldaten in nur sechs Tagen einen Damm über den Schott errichtet, der nun zu einer festen Straße ausgebaut worden sei. Es gibt Dinge, die sollte es eigentlich nicht geben. Karl May war also tatsächlich hier am Schott und einige Leute erinnerten sich sogar noch an ihn!

Als ich erwähnte, dass es für einen Aufenthalt Karl Mays in Tunesien keine Dokumente gäbe, keinen Beweis, nichts, dachte Tuomi eine Weile nach, dann sagte er:

„Zumindest hat Karl May einen Mann aus Tozeur gekannt, der ihm alles über den Schott erzählt hat, sonst könnte er doch nicht alles so genau beschreiben. Aber ich glaube, dass Karl May hier war.“

So war die Situation gerettet und die Forschung kann aufatmen. Während der Fahrt am nächsten Tag erzählte mir Tuomi noch folgende Geschichte:

„Vor einigen Wochen habe ich eine Gruppe von Karl-May-Verehrern über den Schott geführt, sie liebten Karl May und haben immer über ihn gesprochen. Sie hatten sogar die grünen Bücher mitgebracht und abends im Hotel aus dem Buch Durch die Wüste vorgelesen.“

So wird aus Geschichten Geschichte, die Erinnerung an Karl May lebt und wird wohl die Zeiten auch hier am Schott el Dscherid überdauern.

Die Fahrt über den Salzsee

Ich wurde früh um 4 Uhr geweckt, das Frühstück stand schon bereit und gegen 5 Uhr begann noch bei völliger Dunkelheit die Fahrt von Douz über Kebili und Degache zum Schott el Dscherid. In der Dunkelheit habe ich in diesen Orten nichts Bemerkenswertes beobachten können. Meine Befürchtungen vom Schott el Dscherid – oder auch Djerid geschrieben – nichts zu sehen, wurden durch die in der nun beginnenden fahlgrauen Morgenstunde erkennbare düstere Wolkenbank am östlichen Gesichtskreis genährt. Da bin ich nun Tausende von Kilometern gereist und nun ist der Himmel über dem Schott el Dscherid bedeckt und die Sonne ist nicht zu sehen!

Mein Freund Tuomi bemerkte meinen Kummer und meinte, dass wir mitten auf dem Schott halten und so lange warten würden, bis die Sonne aufgehe. In mir ging auch eine Sonne auf; wie viel schöner ist es doch, in einer lichtdurchflossenen Welt zu leben. Zuerst ging das feste Land fast unmerklich in eine völlig ebene vegetationsfreie Zone über, die Farbe der Oberfläche verwandelte sich in ein mattes Graubraun. Vereinzelt zeigten sich weiße Flecken. Es wurde heller, aber die verwaschenen Farben ermüdeten das Auge, der Blick wollte kein Bild der öden Fläche, deren Ufer sich in fernen Dunststreifen auflöste, halten. Tuomi hat sein Wort gehalten, der Bus stoppte an einer Baustelle, natürlich war die hier verbreiterte Straße wunderbar für die Händler, die ihre Waren bereits ausgebreitet hatten, geeignet, um die anrollenden Reisenden zu schröpfen. Sandrosen jeder Größe und Färbung, auch tiefrot oder hellblau, Farben, die es in der Natur nicht gibt. Keramik wartete auf Käufer und Messingteller standen glanzlos auf niederen Tischen. Schott, was willst du mehr! Basar statt Ben Nemsi, laute Rufe statt Ruhe! Karl May würde bleich werden und sich etwas anderes ausdenken!

Ich nahm meinen Fotoapparat und entfernte mich von der Stelle der Unruhe. Ich ging langsam auf dem Damm zurück und sah auf einmal ganz kleine rosa blinkende Sternchen am Himmel vor mir, genau dort, wo die Sonne aufgehen würde – – ! Mit jeder Minute traten mehr Sternchen hervor, vereinigten sich zu kleinen rosaroten Flächen, breiteten sich aus, verflossen ineinander und bildeten schließlich einen glühenden Streifen tief am Himmel, aus dem mit einem Mal ein greller Blitz hervorschoss. Die Sonne ging auf über der Düsterkeit des Seins!

Das Dorf Kef, im Hintergrund der Palmengürtel und die Berge von Tarfaui

Ich setzte mich auf einen großen Stein, sah hinaus auf die bleigrau gleißende Salzfläche, stellenweise schimmerte es gefährlich grünlich im Salz; und ganz hinten am Horizont – ritten da nicht zwei winzige Gestalten über die Salzdecke? Und leise flüsternd erklang es an meinem Ohr:

„…dehnt sich eine einheitliche unübersehbare, hier und da leicht gewellte Ebene aus, deren tiefste Stellen mit Salzkrusten und Salzauswitterungen bedeckt sind (…) Ueberreste einstiger großer Binnengewässer (…) der Oberfläsche geschmolzenen Metalls zu vergleichen. Dieses Aussehen erhalten die Schotts durch die Salzkruste, mit der sie bedeckt sind und deren Dicke sehr verschieden ist (…) Nur an einzelnen Stellen ist es möglich, sich ohne die eminenteste Lebensgefahr auf sie zu wagen. Wehe dem, der auch nur eine Hand breit von dem schmalen Pfade abweicht! Die Kruste giebt nach, und der Abgrund verschlingt augenblicklich sein Opfer. (…) Der Dscherid verschlang schon Tausende von Kamelen und Menschen, welche in seiner Tiefe spurlos verschwanden. Im Jahre 1826 musste eine Karawane, welche aus mehr als tausend Lastkamelen bestand, den Schott überschreiten. Ein unglücklicher Zufall brachte das Leitkamel, welches an der Spitze des Zuges schritt, vom schmalen Wege ab. Es verschwand im Abgrund und ihm folgten alle anderen Tiere, welche rettungslos in der zähen, seifigen Masse verschwanden.“

Karl May fasste für seine Leser das Wissen seiner Zeit über den Salzsee in der Wüste zusammen und steigerte die Spannung durch eine erdachte Katastrophe, um auf die kommenden Abenteuer auf der trügerischen Salzdecke hinzuwirken, wobei er, wie immer, die Szenerie in dichterischer Freiheit umformte. Der Schott bietet sich heute dem Besucher als vollkommen ebene Fläche dar, ein spannungsloser Bilderbogen, hätten hier nicht die atemberaubenden Abenteuer Kara Ben Nemsis begonnen, die erst mit dem Tod der Hauptschurken in den fernen Schluchten des Balkans enden sollten.

Und dort, ganz hinten auf dem Schott, wo sich der Frühnebel und die Fantasie zu wundersamen Formen verdichteten, tauchte eine dritte Gestalt auf, der Knall eines Schusses wehte herüber.

„…zwischen den zwei nächsten Wellenhügeln hervor fiel ein Schuß. Der Führer warf beide Arme empor, stieß einen unartikulierten Schrei aus, trat fehl und war im nächsten Augenblick unter der Salzdecke verschwunden (…) Daß Sadek von einer Kugel in den Kopf getroffen war, bemerkte ich trotz der Schnelligkeit, mit der alles geschah. Hatte die durchfahrende Kugel auch mein Pferd gestreift, oder war es der Schreck über den Schuß? Der kleine Berberhengst zuckte heftig zusammen, verlor hinten den Halt und brach ein.

‚Sihdi!‘ brüllte hinter mir Halef in unbeschreiblicher Angst.

Ich war verloren, wenn mich nicht eins rettete: noch während das Pferd im Versinken war und sich mit den Vorderhufen vergeblich anzuklammern suchte, stützte ich die beiden Hände auf den Sattelknopf, warf die Beine hinten in die Luft empor und schlug eine Volte über den Kopf des armen Pferdes hinweg, welches durch den hierbei ausgeübten Druck augenblicklich unter den Salzboden gedrückt wurde.“

Wie es weitergeht? Kara Ben Nemsi stürzt, wird hinabgezogen, kommt wieder empor und hinter den Wellenbergen stehen zwei Banditen, die Gewehre im Anschlag.

„Durch die Wüste“Illustration von Peter Schnorr

Ich erinnere mich, dass ich in meiner Jugendzeit den Todesritt über den Salzsee mit brennenden Wangen verfolgt habe, und als ich am Tag darauf den Schott el Dscherid tatsächlich im Atlas entdeckte, war ich vollends überzeugt, dass dieser Karl May, dieser Teufelskerl, alles wirklich erlebt haben musste. Und davongekommen ist er auch, sonst hätte er das alles doch nicht erzählen können!

Ganz hinten auf dem Schott verschwanden die kleinen Figuren in einer großen Erzählung, die keine Fata Morgana ist, sondern sich wie eine große goldene Brücke von den Tagen der Jugend bis in die Gegenwart herüberspannt.

Die Sonne stand nun schon über dem Horizont und tauchte das Salz zu beiden Seiten des Damms in trügerische helle, grüngraue Farben. Langsam fuhren wir weiter nach Nordwesten. Rechts der Straße sah ich im Rückwärtsblicken die Sonne sich in einem etwa 20 m breiten Streifen grünlichen Wassers spiegeln, dann folgte die starre Salzdecke, die den See wie eine Eisdecke überlagerte. Das Salz hatte nur eine Stärke von wenigen Zentimetern.

Wir näherten uns nun dem Ufer, die kleinen weißen Häuser lösten sich aus dem Grün der Palmenwälder. Der Führer Tuomi deutete nach vorn und sagte:

„Sehen Sie dort die Häuser vor uns, das Dorf heißt Kris! Hier hat Karl May den Führer Sadek gemietet, der ihn über den Schott geleiten sollte. Sadek wurde auf dem Salz erschossen, das wissen die Leute hier noch!“

Ich dachte an das Gespräch von gestern Abend und hielt die Luft an. Karl May, was hast du nur angerichtet!

In den Palmengärten von Degache

Wir fuhren weiter am Ufer des Schotts entlang in Richtung Südwest und erreichten Degache, eine kleine Oase. Zwischen dem Ufer des Salzsees und dem Ort zogen sich herrliche Palmenwälder bis in die Gegend von Tozeur hin. Am Ortsrand stand eine ganze Kolonne von Pferdedroschken für die Touristen zu einer Fahrt durch die Straßen und Wege der Oase bereit. Wie in Douz empfand ich keine Lust, mich in einer Massenkavalkade durch den Ort karren zu lassen. Tuomi kannte mich inzwischen gut genug und lud mich in ein Kaffeehaus am Rande der Palmengärten ein. So fuhren wir wieder wie Paschas mit dem leeren Bus spazieren und saßen beim starken Mokka zusammen.

In den Palmengärten von Degache

Doch ich wollte mir noch einen Wunsch erfüllen, ehe ich das Land der Palmen wieder verlassen musste: Ich wollte einen Spaziergang in den Palmenwäldern machen, ganz allein, von keinem Menschen begleitet, und die Stille unter dem Blätterdach genießen. Tuomi meinte, gleich hier am Restaurant beginne ein Weg, der in die Gärten führe, ich könne allein und ungestört gehen, wohin es mir beliebe. Nur sei es am Rand des Waldes für mich etwas gefährlich und ich solle diesen Teil der Waldgärten wegen der Hunde, die den Wald bewachen, besser meiden. Diese halbwilden Tiere verstehen keinen Spaß!

Ich folgte seinem Rat und ging langsam eine Stunde lang auf den sandigen Wegen durch den Wald der Palmen. Die wenigen Bauern oder Gärtner, denen ich begegnete, grüßten mich freundlich. Der Tag hatte mit einem starken Erlebnis begonnen und einen Höhepunkt in der Stille der sich leise im Wind wiegenden Palmen erreicht. Dann kam der Abschied vom Schott mit einem langen Blick zurück, als wir die aufsteigende Straße nach Norden fuhren. Ich werde wohl nicht wieder hierher kommen. Der schmale Gebirgszug zu unserer Linken heißt Dschebel Tarfaui, Karl May erzählt davon.

Am Anfang war das Wadi Tarfaui

„Und ist es wirklich wahr, Sihdi, daß du ein Giaur bleiben willst, ein Ungläubiger, welcher verächtlicher ist als ein Hund, widerlicher als eine Ratte, die nur Verfaultes frisst?“

Diese Worte vergisst niemand, der Karl Mays Durch die Wüste gelesen hat. Millionen von Lesern haben sich diesen Satz eingeprägt, er steht am Anfang der turbulenten, vielfarbigen Abenteuerreise Kara Ben Nemsis und seines Begleiters, des kleinen Mannes mit dem langen Namen. Da öffnet sich ein Tor zum Wunderreich der Erzählkunst und der Fantasie und noch heute folgen Tausende den Spuren des Kara Ben Nemsi durch sechs dicke grüne Bände hindurch, und das wird auch in Zukunft so bleiben, dank der Erzählkunst des großen Zauberers aus Radebeul.

Karl May erzählt weiter:

„So sprach Halef, mein Diener und Wegweiser, mit dem ich in den Schluchten und Klüften des Dschebel Aures herumgekrochen und dann nach dem Dra el Hauna heruntergestiegen war, um über den Dschebel Taurfaui nach Seddada, Kris und Dgasche zu kommen, von welchen Orten aus ein Weg über den berüchtigten Schott Dscherid, nach Fetnassa und Kbilli führt.“

Schon auf der ersten Seite des Buchs hat Kara Ben Nemsi den bisherigen Verlauf seiner Reise in Tunesien geschildert und die weitere Route festgelegt. Vom Dschebel Tarfaui nach Kbilli! Karl May legte die Spur, auf der ihm Millionen von Lesern im Geist gefolgt sind. Auch heute fahren moderne Reisebusse genau diese Strecke über den Schott el Dscherid.

Palmenwald, historische Aufnahme um 1900

Als Schüler lernten wir bei Karl May die ersten Worte der arabischen Sprache, Dschebel – Berg, Wadi – Trockenbett, Schott – Salzsee, und bald schon kam ein weiteres Wort hinzu, el Büdj – der Bartgeier. Als ich in meiner Klasse stolz meine Arabischkenntnisse vorstellte, wurde ich von meinen Mitschülern herzlich gefoppt. „Nun weißt du, was Bartgeier heißt, aber ‚Guten Morgen‘ kannst du nicht sagen!“ Und wo das Wadi Taufaui liegt, wusste auch niemand.

Von Kris aus fuhren wir eine flache Bergsenke hinauf, vorbei an einem Flugplatz und befanden uns schließlich auf einer kahlen Hochebene, die im Süden vom Dschebel Tarfaui begrenzt wird. Mein Reiseleiter erklärte mir, dass das arabische Wort tarfaui ‚Tamariske‘ bedeutet. Dort, in einem der Täler des Höhenzugs, ritten Kara Ben Nemsi und sein Freund und Beschützer ihren Erlebnissen entgegen. Dann wurden Spuren im Sand sichtbar.

Der Palmengürtel am Ufer des Schott el Dscherid und die Berge des Tarfaui

„Wir waren schon längst in das Wadi Tarfaui eingebogen und jetzt an eine Stelle desselben gekommen, an welcher der Wüstenwind den Flugsand über die hohen Felsenufer hinabgetrieben hatte. In diesem Sande war eine sehr deutliche Fährte zu erkennen.“

Nun trat el Büdj in Erscheinung. Drei dieser Geier waren gerade im Begriff, die Leiche eines Mannes zu verspeisen.

„Wir folgten der Fährte wohl eine Stunde lang, bis wir da, wo das Wadi eine Krümmung machte und wir nun um eine Ecke bogen, unwillkürlich unsere Pferde anhielten. Wir sahen drei Geier, welche nicht weit von uns hinter einer Sanddüne hockten und sich bei unserem Anblick mit heiseren Schreien in die Lüfte erhoben.

‚El Büdj, der Bartgeier‘, meinte Halef. (…) ‚Masch Allah, Wunder Gottes! Was ist das? Ist das nicht ein Mensch, Sihdi, welcher hier liegt?‘

Ich musste allerdings bejahend antworten. Es war wirklich ein Mann, welcher hier lag, und an dessen Leichnam die Geier ihr schauderhaftes Mahl gehalten hatten.“

Die Säbelschnittschlucht

Von Metlaoui, einem kleinen Ort 50 km nördlich von Tozeur, führt eine Eisenbahnlinie etwa zehn Kilometer weit durch wilde Schluchten bis zum höchsten Punkt, dem Ras el Aioun hinauf. Die Strecke wurde für den Transport des im Gebirge abgebauten Phosphats angelegt. Heute ist der Weltmarktpreis für Phosphatprodukte so weit gesunken, dass sich die Förderung nicht mehr lohnt.

Nun hat man ein paar alte Waggons, mit denen einst die Arbeiter in die Berge gefahren wurden, neu eingerichtet und eine uralte Dampflok davor gespannt. Touristen, wenn sie rechtzeitig gegen 10 Uhr ankommen, bietet sich die Möglichkeit, etwas Besonderes zu erleben. Zuerst durchquert der Zug den Ort, dann beginnt der Aufstieg in die Klamm der ‚Coup de sabre‘, der Säbelschnittschlucht. Die senkrecht abfallenden Felswände treten oft nahe an die Fenster der Waggons heran, dann wieder wird das kleine Flüsschen auf schmalen Brücken überquert und nach jedem Tunnel öffnet sich eine andere Aussicht auf glatte Felswände und zerklüftete Täler. Der Zug hält an drei Stellen an und die Kameras klicken unaufhörlich. Schließlich wird der Verladebahnhof erreicht und die Lok rangiert an das Ende des Zugs. Die Talfahrt findet ohne Aufenthalt statt und nach zwei Stunden ist der Bahnhof in Metlaoui wieder erreicht.

In Kairouan

Während der Weiterfahrt auf der Landstraße zum etwa 200 km entfernten Kairouan, einer der heiligsten Städte des Islam, treten die Berge allmählich zurück und nun fährt man durch die Steppenwüste stets in nordöstlicher Richtung. Die Umgebung bietet wenig Abwechslung und ich war froh, dass der Bus einige Male für eine Erholungspause hielt. Ab und zu sahen wir kleine Schafherden in der Steppe nach dem dürftig vorhandenen Gras suchen. Der Bus hielt nach stundenlanger Fahrt endlich vor der Stadtmauer, direkt dahinter erhebt sich die große Sidi Okba Moschee. Das Gotteshaus ist von einer Mauer umgeben, von den sieben Toren werden jedoch nur zwei benutzt.

Karl May schreibt in seiner Erzählung Von Mursuk nach Kaïrwan (Bd. 38 GW, Halbblut):

„Kairwan, oder, wie es auch ausgesprochen wird, Keruan, liegt an der Stelle des alten Vicus Augusti in einer sumpfigen Ebene, in welcher das Auge keinen einzigen Baum erblickt; höchstens daß hier oder da einmal ein einsamer kahler Strauch erscheint, dessen junge Triebe von den Thieren abgefressen worden sind. Der Ritt durch diese Gegend ist kein anregender, und so waren wir froh, (…) als wir die ersten Häuser des Heiligen Ortes vor uns liegen sahen. Der Anblick, den sie uns boten, war aber kein heiliger, sondern ein sehr profaner. Es mochte hier einmal eine Umwallung vorhanden gewesen sein; jetzt lag sie in Trümmern, auf welchen Gestrüpp und Unkraut wucherte.“

Auf meinen Reisen in Tunesien bin ich viermal in Kairouan gewesen und ich kenne die Stadt gut. Ihre Stadtmauer wurde immer gepflegt und ausgebessert, sie hat zu keiner Zeit in Trümmern gelegen. Teile der fast drei Kilometer langen Einfassung stammen aus dem 12. Jahrhundert, im 19. Jahrhundert wurden einige Abschnitte restauriert. Auch die Beschreibung der Umgebung der Stadt durch Karl May ist dürftig genug ausgefallen. Ein Sumpfgebiet existiert nicht, die Gegend leidet das ganze Jahr über unter extremer Trockenheit. Die großen Wasserbecken, die unter den Aghlabiten im 9. Jahrhundert angelegt wurden und mehr als 50.000 Kubikmeter Wasser fassen, das über 40 km von den Quellen in den Bergen hergeleitet wird, erwähnt May überhaupt nicht.

Kairouan, Stadtansicht um 1900

und heute

An einem Tag im Jahr 671 n. Chr. entschied sich hier in der Ebene das Schicksal ganz Nordafrikas. Der Führer des arabischen Reiterheers, Emir Okba Ben Nafi, soll seinen Speer in die Erde gestoßen und ausgerufen haben: „Hier errichten wir unser Lager!“ Das Wort Kairouan bedeutet ‚Lager‘. Der Ort wurde wohl aus strategischen Erwägungen heraus gewählt, er lag zentral in der Ebene und war weit genug von der Kette der byzantinischen Burgen entfernt. Von hier aus eroberte Okba Ben Nafi ‚Ifrika‘, das hauptsächlich von Christen bewohnt war. Es entstand eine Siedlung, die aber erst im 9. Jahrhundert durch den Begründer der ersten tunesischen Dynastie, Emir Ibrahim el Aghlab, zur Hauptstadt erhoben wurde.

Die große Moschee gilt als ein Heiligtum des Islam. Wenn auch der Hauptbau, der Gebetssaal, in seiner heutigen Form erst im 13. Jahrhundert entstand, so gehen andere Teile auf das 7. und 9. Jahrhundert zurück. Insgesamt wurden für die Hofarkaden und die Konstruktion des Inneren der Moschee 420 antike Säulen aus allen Teilen Tunesiens, vor allem aus Karthago, herbeigeschafft. Der Legende nach wurden die Säulen von gläubigen Moslems auf den Schultern nach Kairouan getragen. Der Blick über die weite Ebene lohnt die Mühe des Aufstiegs auf das viereckige, 33 Meter hohe Minarett.

Karl May erzählt in seiner Geschichte weiter:

„Am frühen Morgen führte uns der Mudir nach der großen Moschee. Dieses große Heiligthum war natürlich diejenige Sehenswürdigkeit, die wir zuerst aufsuchen mußten. (…) Die sehr hohe und mit Thürmen versehene Außenmauer ist geschmacklos und läßt den Glanz nicht vermuten, den sie umschließt. Die Moschee ist ein Meisterstück der arabischen Baukunst mit über dreihundert Granit-, Porphyr- und Marmorsäulen; sie hat zwanzig Thüren und gegen hundert Kapellen; ihre Länge mag hundertfünfzig und ihre Breite hundertzwanzig Meter betragen. Leider konnten wir die Schönheit dieses Bauwerkes nicht genießen, denn es waren viele Menschen da…“