4,49 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: EK-2 Publishing

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Sprache: Deutsch

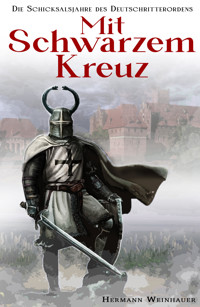

Das Deutschordensland im frühen 15. Jahrhundert … Folgen Sie dem jungen Komtur Hermann von Thünnen in die folgenschwere Schlacht bei Tannenberg gegen die Feinde des Deutschritterordens.

Im Jahr 1410 steht für die Ritter des Deutschen Ordens ein neuer Konflikt am Horizont. Doch Unstimmigkeiten und Intrigen im Inneren des Ordens schwächen dessen Verteidigungskraft. Auch andere Feinde im Ordensland wittern die Chance, sich von den engen Regeln des Deutschritterordens loszulösen. Letztendlich müssen die Ritter nicht nur eine gewaltige Feldschlacht bestreiten, sondern auch den Hochmeistersitz selbst verteidigen. An vorderster Front ficht Hermann von Thünnen, doch dies ist nicht die einzige Schlacht, die er bestehen muss. Letztendlich steht er vor der Wahl zwischen dem Orden, der ihm sein Leben lang eine Richtung und geistige Stütze gab, und einem allzu natürlichen und weltlichen Verlangen.

Wird Hermann von Thünnen die blutigen Schlachten überstehen und letztendlich seinen Weg finden?

Finden Sie es heraus und sichern Sie sich den ersten Mittelalter-Roman von Hermann Weinhauer!

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2025

Ähnliche

Hermann Weinhauer

Mit schwarzem Kreuz

Die Schicksalsjahre des Deutschritterordens

EK-2 Militär

Verpassen Sie keine Neuerscheinung mehr!

Tragen Sie sich in den Newsletter von EK-2 Militär ein, um über aktuelle Angebote und Neuerscheinungen informiert zu werden und an exklusiven Leser-Aktionen teilzunehmen.

Als besonderes Dankeschön erhalten Sie kostenlos das E-Book »Die Weltenkrieg Saga« von Tom Zola. Enthalten sind alle drei Teile der Trilogie.

Klappentext: Der deutsche UN-Soldat Rick Marten kämpft in dieser rasant geschriebenen Fortsetzung zu H.G. Wells »Krieg der Welten« an vorderster Front gegen die Marsianer, als diese rund 120 Jahre nach ihrer gescheiterten Invasion erneut nach der Erde greifen.

Deutsche Panzertechnik trifft marsianischen Zorn in diesem fulminanten Action-Spektakel!

Band 1 der Trilogie wurde im Jahr 2017 von André Skora aus mehr als 200 Titeln für die Midlist des Skoutz Awards im Bereich Science-Fiction ausgewählt und schließlich von den Lesern unter die letzten 3 Bücher auf die Shortlist gewählt.

»Die Miliz-Szenen lassen einen den Wüstensand zwischen den Zähnen und die Sonne auf der Stirn spüren, wobei der Waffengeruch nicht zu kurz kommt.«

André Skora über Band 1 der Weltenkrieg Saga.

Link zum Newsletter:

https://ek2-publishing.aweb.page

Über unsere Homepage:

www.ek2-publishing.com

Klick auf Newsletter rechts oben

Via Google-Suche: EK-2 Verlag

Ihre Zufriedenheit ist unser Ziel!

Liebe Leser, liebe Leserinnen,

zunächst möchten wir uns herzlich bei Ihnen dafür bedanken, dass Sie dieses Buch erworben haben. Wir sind ein Familienunternehmen aus Duisburg und jeder einzelne unserer Leser liegt uns am Herzen!

Mit unserem Verlag EK-2 Publishing möchten wir militärgeschichtliche und historische Themen sichtbarer machen und Leserinnen und Leser begeistern.

Vor allem aber möchten wir, dass jedes unserer Bücher Ihnen ein einzigartiges und erfreuliches Leseerlebnis bietet. Haben Sie Anmerkungen oder Kritik? Lassen Sie uns gerne wissen, was Ihnen besonders gefallen hat oder wo Sie sich Verbesserungen wünschen. Welche Bücher würden Sie gerne in unserem Katalog entdecken? Ihre Rückmeldung ist wertvoll für uns und unsere Autoren.

Schreiben Sie uns: [email protected]

Nun wünschen wir Ihnen ein angenehmes Leseerlebnis!

Ihr Team von EK-2 Publishing

Mit Schwarzem Kreuz

Ulrich von Jungingen sitzt sinnend im großen Kapitelsaal der Marienburg. Seine Augen von blassblauer Farbe schauen verträumt in die Ferne.

Die Komturen haben ihn vor Kurzem zum Hochmeister gekürt und nun ist er der weltliche Führer des Deutschen Ordens sowie des Schwertbruderordens. Er war in einer Zeit gewählt worden, in der über dem Ordensland dunkle Wolken schweben und am Horizont keine aufklarende Sonne zu sehen ist.

Der neue Hochmeister versucht, seine erdrückenden Gedanken zu ordnen, schüttelt sich fröstelnd, erhebt sich und schreitet durch den weiten Saal. Merkwürdig fremd klingend hallen seine Schritte vom Gewölbe über ihm wider.

Im großen Hof der Ordensburg klappern die Hufe der Pferde über das Pflaster.

Die Ritter verlassen die Hauptburg des Ordens und kehren in ihre Komtureien zurück.

Der Hochmeister schaut den Ausrückenden nach und wägt die Schlagkraft des Ordens ab, die durch die Ritterschaft verkörpert wird.

Die Sonne versinkt hinter der Ordensburg, als von Jungingen den Kapitelsaal verlässt. Ohne ein konkretes Ziel schreitet er durch die langen Räume. Er erreicht den Hof, geht durch den dunklen Torbogen in den Vorhof. Dort liegen die Gäste in ihren Quartieren. Erst als ihm unter dem äußeren Tor eine Dirne in die Arme läuft und dabei erschrocken aufschreit, wird dem beinahe schlafwandlerisch voranschreitenden Hochmeister gewahr, dass in den Gemächern geheimnisvolles Leben herrscht.

Schon möchte er das Mädchen fragen, zu wem es in der Männerburg will, da ist sie ihm auch schon entwischt.

Das nun wache Auge des Hochmeisters sieht in der einbrechenden Dämmerung leichtfüßige Gestalten. Sie huschen gespenstisch von Säulenschaft zu Säulenschaft. Schnell verschwinden sie hinter den Türen der Torwachen, wo die Gemächer der Gäste liegen. Ulrich von Jungingens Blut fängt an zu kochen.

Schleichen in der Dämmerungsstunde leichte Weiber zu den Brüdern und stehlen ihnen die Kraft zum Kampfe?“, schießt ein Gedanke dem Hochmeister durch den Kopf.

Rasch geht er an eine der Türen und drückt leise die Klinke nieder. Neben einem Bruder liegt, in verführerischer Schönheit, ein Weib.

Von Jungingen schwinden die Sinne. Betäubt zieht er sich zurück und lässt im Dämmer-Schatten der düsteren Mauern zu, dass sich sein wild pochendes Blut beruhigt.

Was ist stärker als geschriebene Gesetze? Ist der asketische Damm der Bruderschaft bereits gebrochen?Brütet in den stickigen Mauern das Laster und saugt am Mark der Ordensbrüder? sinniert von Jungingen erneut.

Gebeugt und mit müdem Schritt, als ob er unter der neu erworbenen Hochmeisterlast zusammenzubrechen drohe, geht der Führer des Ordens seinen Gemächern entgegen – stieren Blickes, die Grüße der Brüder nicht achtend.

Schwer lässt er sich in seinen Sessel fallen. Ein dienender Bruder bringt das Licht und vermeldet dabei dem Hochmeister, dass der Komtur von Engelsburg darum bittet, vorgelassen zu werden.

Ulrich von Jungingens Augen ruhen auf der fröhlich im Luftstrom flackernden Flamme des Leuchters. Die Frage des jungen Bruders hat er überhört. Erst die wiederholte Ermahnung schreckt ihn wieder auf. Nickend, doch noch immer mehr ab- als anwesend, gewährt er die Bitte.

Der Komtur von Engelsburg, Hermann von Thünnen, ist einer der tapfersten Ritter des Ordens. Er ist beherzt und stets frischen Mutes. Doch als der bewährte Krieger seinem neuen Hochmeister gegenübersteht, wirkt er verlegen, wie ein junges, unschuldiges Mädchen.

Der traurige und umsorgte Blick Jungingens verwirrt ihn anscheinend.

Ulrich von Jungingen fordert den Komtur auf, sich zu setzen.

Von Thünnen erkundigt sich beim Hochmeister, ob er besondere Wünsche habe, einzig, um das verlegene Schweigen zwischen ihnen zu brechen. Ohne eine Antwort abzuwarten, plaudert der Komtur weiter:

„Ich werde erst morgen zusammen mit den Brüdern wieder zurück nach Engelsburg reiten.“ Der Weg ist weit und gar zu selten kann ich Gast in der Marienburg sein.“

Als der Hochmeister in das durch viele Kämpfe geprägte Gesicht des Komturs blickt, wird er aufmerksam. Er weiß, dass Hermann von Thünnen nicht zu ihm gekommen ist, um ihn nach belanglosen, irdischen Wünschen zu fragen. Daher geht er den Komtur von Engelsburg hart an:

„Deine Sorgen sind auch die meinen, Bruder Thünnen. Werden auch auf der Engelsburg die Gelübde des Ordens gebannt? Oder führst du deine Komturei in der vorgeschriebenen Reinheit unserer Schwertbruderschaft?“

Der Komtur von Engelsburg hält dem forschenden Blick des Hochmeisters stand. Er erkennt, was Jungingen schmerzlich bewegt. Da nun die Wunde geöffnet ist, gibt der Ritter bereitwillig Auskunft.

Ulrich von Jungingen hört die Worte des Komturs und nimmt die Sehnsucht wahr, die aus ihnen erklingt.

Ist die Zeit der Bruderschaft vorbei?Sind die verzückten Seelen, die dem Kreuz Treue geschworen haben, bereits wieder verglüht? Steht der Orden nicht einsam und verloren in diesem nebeldüsteren Land? Gedanken umfließen den Geist des Anführers der Deutschritter.

„Das geheime Kapitel und der Konvent müssen verstehen, dass das Schwert allein uns nicht erhält“, beschließt der Komtur von Engelsburg seine sorgsam abgewogene Betrachtung.

„Du übersiehst, was die Kreuzfahrer und Kolonisten aus diesem Lande gemacht haben!“, wendet der Hochmeister müde und erschöpft ein.

Einem Regal entnimmt er eine dicke Schriftrolle, in der die Hochmeister die Geschichte des Deutschen Ordens aufzeichneten. Er blättert bedächtig in den Aufzeichnungen und verliert sich dabei in der Vergangenheit.

„Vor 500 Jahren wurde das Kreuz der römischen Kirche von Böhmen und Mähren in das Gebiet der Polen getragen. Das war um das Jahr 900. Die Polen freilich waren nicht bereit, Träger des Kreuzes zu sein. Sie haben sich in ihrem eigenen Nest selbst zerfleischt, haben nach Hilfe gerufen und dann haben diese Bluthunde die Völker des Abendlandes in Kriege gestürzt.“

Ulrich von Jungingen blättert weiter. Der Komtur von Engelsburg will gerade daran erinnern, dass sich die Polen nun mit den Litauern verbündet haben, um gemeinsam gegen den Orden ins Feld zu ziehen. Doch sein Gegenüber verweilt noch immer in der Vergangenheit. Der Hochmeister führt weiter aus: „Die polnischen Herzöge und Könige, Lehensmänner des Reiches, wissen sehr genau, dass mit ihrem Volke allein kein Staat zu erhalten ist. Seit die Geschichte einen polnischen Staat kennt, zogen die polnischen Herrscher deutsche, flämische, fränkische und wallonische Handwerker und Bauern, Städtebauer und Gelehrte in ihr Land. Mit Otto dem III., der um das Jahr 1000 nach Osten kam, brachte dieser auch die erste deutsche Einwandererwelle ins Land. Mit den Kolonisten verlassen die deutschen Ritter den landarmen Raum. Sie werden mit viel fruchtbarem Boden belohnt. Der Zug Barbarossas über die Oder bringt die deutsche Besiedlung Schlesiens. Die meisten polnischen Städte wurden ja von Deutschen erbaut und sie werden nach deutschem Stadtrecht verwaltet. Denn die Polen meiden die Stadt – ihnen mangelt es an der schöpferischen Tat.“

So redet Ulrich von Jungingen weiter. In dem Komtur von Engelsburg hat er einen bewundernden Zuhörer, doch nicht jeder im Orden teilt seine Meinung über die Polen.

Der Hochmeister reißt die Jahrhunderte auf, die mit wilden Kämpfen erfüllt sind. Er erinnert an die Kreuzzüge Konrads III. und Heinrichs des Löwen in den östlichen Raum, wodurch die weiten Lande für das Reich gewonnen wurden.

„Die polnischen Raubzüge wurden damals unterbunden. In der Folgezeit wurden dann die damals heidnischen Pruzzen das Opfer der polnischen Angriffe. Seit zwei Jahrhunderten leben wir nun mit den Pruzzen zusammen und sind eng miteinander verbunden.

Dass die Pruzzen wilde, tapfere und furchtlose Krieger sind, das haben die Ordensritter vor uns bereits erfahren müssen. Im Jahre 1166 vernichteten Sie des Polenherzogs Boleslaws Heer in den Sümpfen des heutigen Tannenbergs.“

Der Hochmeister weiß um den wechselvollen Lauf der Vergangenheit. Die Annalen verkünden blutige Kämpfe zwischen Pruzzen und Polen, die nahezu ein Jahrhundert die waldreichen und düsteren Gefilde erfüllten. Kasimir der Gerechte, wie er genannt wird, hinterlässt einen zerfallenden Staat. Die litauischen Stämme vereinigten sich zu einem großen Reich – die Pruzzen nutzen die polnische Schwäche und bedrängen es hart.

Noch ehe der Hochmeister weiter ausführen kann, kommt der Kapitelmeister in dessen Gemach. Der Kapitelmeister ist Mitglied des Cluniazenserordens und kundig in den heiligen Schriften der Kirche. Da er aber einen freien Forschergeist besaß, hielt es ihn nicht mehr in der Enge der klösterlichen Zelle. Er tauschte die Stola mit dem Schwerte und ritt nach Ostland, gleich vielen deutschen Rittern aus allen Landen, aus Franken, Schwaben, Thüringen und Sachsen. Dem verstorbenen Hochmeister war er, da er erfahren ist in der lateinischen Dialektik, unentbehrlich gewesen. So ist er heute gekommen, um nun auch dem neuen Hochmeister seine Dienste anzubieten.

Junigingen aber ist noch immer in die Schriftrolle vertieft. Er pflügt durch die Jahrhunderte des Ordens, mit einer beschwingenden Lebendigkeit.

Es scheint beinahe so, als ob er glaubt, dass er durch die Sichtung der Vergangenheit den Knoten an Verflechtungen der Gegenwart entwirren kann, durch den er sich nun als Hochmeister eingeengt und gefangen fühlt.

Die Anwesenheit des Kapitelmeisters hindert ihn daher auch nicht daran, seine düsteren Gedanken weiter auszuweiten.

„Polen schien verloren. Da wurden wir deutschen Ordensritter in das Land entsendet. Was wollte Innozenz III. mit dem polnischen Abt Gottfried ausrichten, den er mit dem Kreuz gegen die wilden und um sich schlagenden Pruzzen aussandte? Die Pruzzen nahmen das Schwert, und als der Mönch Christian gar zum Bischof von Preußen geweiht wurde, da verwüsteten die Heiden ganz Masowien. Auf päpstliches Geheiß mussten daher die deutschen Ritter antreten und wie anderswo in den deutschen Landen brach das Schwert dem Kreuz eine blutige Bahn. In fünf Jahrzehnten war der Kampf entschieden. Die deutschen Ritter eroberten das Land und kämpften nun fortan gegen die heidnischen Litauer – Polen ward gerettet.“

Der Kapitelmeister fällt ihm ins Wort: „Gegen die litauischen Heiden hat der Orden gekämpft? Das ist ein verhängnisvoller Irrtum, der, wie so mancher, in die Geschichte eingehen wird. Dem litauischen Großfürsten Mindowe folgte Gedimin, der, es war 1320, in Kiew seinen Einzug hielt. In einem Sendschreiben an die Völker des Abendlandes forderte auch er, gleich den polnischen Herzögen, die Handwerker und Bauern auf, nach Litauen zu kommen. Dabei ließ er ausdrücklich verkünden, dass in seinem Lande die Religion Privatsache sei. Zu dieser weisen Einsicht kam er, weil die Mehrzahl seiner Untertanen auf Byzanz hörte. Die Litauer waren also keine Heiden, wie unsere Priester im Reiche behauptet hatten. Sie waren ebenso Christen. Freilich, für den Papst waren sie Schismatiker, die, gleich den Heiden, bekämpft werden mussten!“

Der Hochmeister, der die Unterbrechung seiner gesprochenen Gedanken durch den Kapitelmeister zunächst mit einem Stirnrunzeln quittierte, horcht nun doch auf, als er hier eine Ansicht vernahm, die er bislang noch nicht gehört hatte. Er kann daher die gefährliche Frage nicht unterdrücken:

„So ist die Ordensbrüderschaft nur Werkzeug der päpstlichen Machtpolitik gewesen?“

„Wenn Eure Gnaden es so sehen wollen – ja!“, entgegnet der Kapitelmeister ohne zu Zögern.

Es ist eine gewagte Behauptung in der heiligen Burg der schwarz-weißen Ritter an der Nogat. Doch der Kapitelmeister, der die Schliche der vatikanischen Kirchenpolitik kennt, bleibt den Beweis nicht schuldig.

„Solange die Kreuzheere in das Morgenland ritten, so lange im Heiligen Land feste Städte nutzlos von deutschen Rittern verteidigt wurden, so lange glaubten die Päpste in Rom, die damalige Welt völlig zu beherrschen. Sie nahmen Byzanz nicht ernst, weil den östlichen Schismatikern jeglicher Drang zu weltpolitischer Geltung fehlte. Als jedoch Akkon, der letzte feste Platz, geräumt werden musste, erlitt der Glaube an die weltweite Kraft der römisch-katholischen Lehre einen schweren Rückschlag." Der Mann überlegte kurz, dann fuhr er fort: „Im Heiligen Land meldete sich damals eine neue Welt. Hier oben, im Osten, aber drohte der Vormarsch des griechischen Doppelkreuzes. Denn wie sollten sich die Pruzzen und die Litauer zur römisch-katholischen Kirche bekennen, da doch die nachbarlichen Vertreter dieser Kirche, die Polen, bis aufs Blut von ihnen gehasst wurden? Hier, auf diesem Boden, stießen zwei Welten zusammen, die der römisch-katholischen und die der Schismatiker des Ostens.

Rom weiß, dass man Völker nicht nur mit Psalmen bekehren und sie dann beherrschen kann. Rom greift immer zum Schwert, wenn andere Wege nicht vorhanden zu sein scheinen. Und die Päpste in Rom werden nie müde, die Abtrünnigen von Byzanz wieder heimzuführen in den Schoß der alleinseligmachenden Kirche.“

Der Komtur von Engelsburg, der in den dunklen Wäldern seiner Komturei nur die Härten eines kampfbereiten Lebens kennt, hat sich ein paarmal bekreuzigt. Er empfand die Worte des Kapitelmeisters als zutiefst frevelhaft. Selbst den Hochmeister bedrückt ein unsicheres Gefühl.

So, wie der ehemalige Mönch und heutige Kapitelmeister die Dinge sieht, so hat er selbst sie noch nie gesehen.

Ein Werkzeug päpstlicher Machtpolitik sollen die Ordensritter also gewesen sein – weiter nichts?

Noch immer durchdringen die Worte den Geist des Ordensobersten. Unsicher sieht er sich um.

Sollen tatsächlich nur deshalb die Blüte der männlichen Jugend nach dem Osten geschickt und kraftvolle, streitbare Männer in das Gelübde des Ordens eintreten?

Als ob der Komtur von Engelsburg von Junginngens Gedanken erraten hätte, orakelte er dumpf in die schwermütigen Überlegungen des Hochmeisters: „Die Ritter stehen auf schwankendem Boden. Wir haben das Land erobert, wir haben den Boden mit unserem Blut gedüngt, wir haben Burgen gebaut und Städte gegründet. Unserem Banner sind Handwerker und Bauern aus allen Ländereien des Reiches gefolgt. Ihnen haben wir das eroberte Land geschenkt. Aber wir, die wir in harten Kämpfen bluteten, wir sanken zu Boden, ohne uns mit der Erde zu vermählen. Die deutschen Handwerker und Bauern haben es gut. Unter dem Schutze unserer Schwerter wachsen ihre Geschlechter. Für uns hat die Nachwelt nur den Ruhm.“

Ernst blickt Jungingen die beiden Männer an. Er erinnert sich der Dirnen, die nächtlich zum Lager der Brüder schleichen. Will er Strafen für den Bruch der Ordensgesetze? Sind die Gelübde nicht ein lebensferner Widersinn, ausgedungen von Asketen, die Werkzeuge römischer Politik der Männerbünde gewesen sind? Oder waren es nicht genau diese harten Gesetze, die den Orden zu jener starken Gemeinschaft werden ließ, wodurch er siegreich seinen Feinden entgegentrat?

Der Hochmeister will die trüben Gedanken verscheuchen. Er schiebt das dicke Buch mit der Geschichte des Ordens zur Seite und lässt Wein kommen. Dabei ertappt er sich, dass früher die Bestimmungen des Ordens verboten hatten, Wein zu trinken. Muss er nun nicht als Hochmeister die alten Satzungen wieder zur Geltung bringen?

Die drei Männer trinken zusammen. Über ihnen liegen freilich die Schatten der Vergangenheit und – der Gegenwart.

Der Komtur von Engelsburg denkt an die Heimat, an die väterliche Burg am Rhein. Und der Kapitelmeister erinnert sich an die wonnigen Zeiten, als er im schwäbischen Lande in idyllischer Beschaulichkeit eine behütete Jugend verlebte.

Aus ihren Träumen werden die Männer erst geweckt, als der Wächter ins Horn stößt und polternd die Zugbrücke niederlässt.

Ein Gebietiger aus dem Kulmerland wird dem Hochmeister angezeigt. Der Gebietiger war nicht im heiligen Kapitel, als die Brüder den Hochmeister kürten. Er kommt von der Grenze, wo er auf wachsamen Posten steht. Denn der Frieden mit den Polen ist ja kein wirklicher Frieden.

In den letzten fünf Jahrzehnten mussten die Polen freilich ihre Raubzüge einstellen. Aber unter der lässigen Herrschaft des schwachen Königs Ludwig machte sich der polnische Adel breit, den freien Untertanen des Ordens im Ordensland ein gefährliches Beispiel vorlebend.

„Kundschafter melden, der polnische König Jagiello sammle ein Heer!“

„Diese ausgekochte Kanaille!“, flucht der Kapitelmeister.

„Wie mir heute verschiedene Brüder erzählten, hat er sogar im Reich die Werbetrommel schlagen lassen!“, ergänzt der Komtur von Engelsburg.

Ulrich von Jungingen kann nicht mehr klar denken. Überhaupt findet er sich nicht mehr zurecht, seitdem er in die Marienburg gezogen ist. Draußen in der Komturei, da war das Leben so einfach. Da gaben die Regeln die Befehle – die Regeln und der Hochmeister. Hier aber, zwischen den Mauern der steten Burg an der Nogat, türmen sich die verworrenen Fragen zu unübersteigbar scheinenden Bergen. Was helfen Satzungen und durch Tradition geheiligte Anweisungen gegen eine sich täglich verändernde Welt? Die Verantwortung trägt auch der, der den eigenen Katechismus des Ordens strengstens befolgt.

Er wendet sich zum meldenden Gebietiger. Der schwere weiße Mantel mit dem schwarzen, mit Gold verzierten Hochmeisterkreuz weht herum.

„So will uns Jagiello angreifen?“

„Wird ihm Witowd beistehen?“, fragt Hermann von Thünnen.

„Er muss“, meint der Kapitelmeister unverwunden, frei heraus. „Seit Witowd den Tartaren an der Worskla unterlegen ist, kann er sich gegen die fesselnden Fänge seines Vetters Jagiello nicht mehr wehren. Das Reich Gedimins gehört den Polen. Die Polen aber, die sich an dem fremden Volk festgebissen haben, lassen den Brocken gleich einem hungrigen Hund seinen Knochen, nicht mehr los. So sehr sich auch der grimme Witowd, der wahrlich dem Orden schon manchen harten Kampf geliefert hat, gegen den intriganten Jagiello wehrt, er muss mit den Polen gegen uns streiten!“

„Damit muss er dann auch seinen Großherrschaftstraum begraben, der ehrgeizige Großfürst der Litauer. Er und seine Bojaren haben das lateinische Kreuz genommen. Wie mag sich da der Heilige Vater gefreut haben! Zwar war es ein löbliches Bemühen von dem alten König der Polen, Ludwig, dem zerfleischenden Kampf im Osten ein Ende zu machen. Seine Tochter Maria gab er dem Brandenburger Sigismund zur Frau, die zweite Tochter Hedwig verlobte er mit dem Herzog Wilhelm von Österreich. Damit verband er die Absicht, Polen Brandenburg anzugliedern und Ungarn – Ludwig war ja auch König der Ungarn – mit Österreich zu verbinden.

Aber auch Könige sind nur Figuren auf dem Schachbrett der kirchlichen Politik. Ludwig hat die Rechnung ohne Rom gemacht, nein, ich sollte sagen, ohne Avignon und die polnischen Großen. Nie wird der polnische Adel eine starke Faust über sich dulden. Ihr König muss zugleich auch immer ihr Spielball sein. Es waren ja deutsche Fürsten gewesen, die die schwere polnische Königskrone getragen haben, und stets haben sie polnisches Gebiet als Lehen beansprucht. Aber immer saßen Sie einsam auf dem Wawel in Krakau. So sehr sie sich auch bemühten, dem polnischen Volke deutsche Gesittung und deutsche Lebensart beizubringen, sie mussten am Schlusse erkennen, dass es nicht möglich ist, dieses Volk mit einer anderen Lebensart zu erreichen, denn sie sind ihrer eigenen Art treu geblieben“, erklärte der alte Kapitelmeister.

Der Hochmeister dankt dem Gebietiger aus dem Kulmerland und entlässt ihn. Auf die Bauern und Handwerker kann der Orden sich verlassen, nicht aber auf die einheimischen Adligen, denen des Ordens Zucht unangenehm ist und die hinüberschielen nach Polen, wo der Adel unkontrolliert waltet und auf Kosten des Volkes lebt.

Ulrich von Jungingen fühlt sich eingeengt von den Wänden des Raumes, wiewohl das Gemach überaus geräumig ist. Er steht auf, geht ans Fenster, trommelt nervös an den Holzladen, lauscht den Pferdehufen, die im Gemäuer des Hofes verhallen.

„Wenn Jagiello rüstet, ist der Frieden vorbei.“

„Wir werden den Polen zuvorkommen“, sagt der Hochmeister nach einer Weile, sich wieder zu den schweigsam verharrenden Männern wendend. Das Blut der Ritter pulsiert hörbar.

„Im raschen Angriff liegt unsere Stärke!“, meint auch der Komtur von Engelsburg.

„In der Ruhe und in den Jahren des Friedens blühte und wuchs das Werk. Auf der Arbeit der Ordensmänner ruht der Segen des Himmels. Aber in langen Friedensjahren rosten die Schwerter in den Scheiden. Man denkt in Geld und nicht in Blut. Nur der Kampf erprobt den Mann.“

Der Kapitelmeister schüttelt sorgenvoll sein graues Haupt.

„Die Bulle des Papstes vom Jahre 1403 hat dem Orden das Ziel geraubt. In dieser Bulle wurde den Rittern verboten, gegen die Litauer ins Feld zu ziehen. Warum? Weil Litauen mit den christlichen Polen vereinigt wurde, weil sich die Bojaren taufen ließen und weil der litauische Adel in die Gemeinschaft des polnischen aufgenommen wurde.“

Der Alte hält inne. Hat er etwa zu viel gesagt? Er ist sich natürlich bewusst, dass nicht immer Eintracht herrschte zwischen der Marienburg und Rom oder Avignon.

Aber wer kann wissen, ob der neue Hochmeister die päpstlichen Befehle nicht für die Winke Gottes hält? So tastet der Kapitelmeister vorsichtig weiter:

„Der Orden hat die Polen vor den Litauern und den Pruzzen gerettet, jetzt werden sie auf ihre Art dem Orden für die Errettung danken!“ Der ergraute Alte lacht höhnisch:

„Mit Wissen und Willen der Päpste, von denen man nicht weiß, welcher zu Recht auf Petri Stuhl sitzt, werden die Polen Vergeltung üben. Der Heilige Vater in Avignon ist vermutlich dem Himmel näher. Er muss auf die Franzosen hören. Die Franzosen aber wollen keinen festgefügten machtvollen Staat im Osten des Reiches dulden.“

„Wer mag da noch vom Reiche reden? Wo ist das Reich? Wir träumen vom Reiche wie eine alte Jungfer von ihren Mädchenjahren. Es ist ein ferner Traum, der von den heutigen Herrschern wohl nimmermehr verwirklicht wird.“

So denkt laut und in temperamentvoller Eindringlichkeit der Komtur von Engelsburg, der in jungen Jahren das Kreuz der Schwertritter nahm und nach Osten zog, weil ihm die Heimat bei all ihrer Schönheit traurig und einsam schien.

„Wir stehen allein!“ Schwer tropfen die Worte aus dem Munde des Kapitelmeisters.

„Wir sind verlassen! Mit dem Begriff der Schwertbruderschaft konnten wir zwei Jahrhunderte füllen. Wer aber ein Jahrtausend hämmern will, der braucht eine große Idee!“

Ulrich von Jungingen nimmt den Becher Wein, trinkt aus und setzt das Gefäß schwer auf den Tisch.

„Sind wir Männer oder alte Weiber? Was kümmert uns das Gezänk dieser Welt? Ob drei oder ein Dutzend Bischöfe sich drum streiten, Gott am nächsten zu sein, ob im Reiche ein König oder Kaiser amtet, uns kümmert das nicht! Wir sind hier auf diesem Platz gestellt, um unsere Pflicht zu erfüllen. Unsere Taten wägt die Nachwelt. Wir können kämpfen und – sterben!“

Und zur selben Stunde jagt der Hochmeister Brüder in alle Winde, zu den Gebietigern, zu den Landmeistern, zu den Komturen, zu dem Meister nach Livland. Das Ordensland ist im Aufbruch.

Hermann von Thünnen, der Komtur von Engelsburg, verlässt die schützende Burg an der Nogat und reitet sorgenvoll durch die Nacht. Die Dörfer schlafen im nächtlichen Dämmern, die Dörfer und Städte, die von den Kolonisten erbaut wurden und die sichtbare Zeugen des Aufbauwillens der Ordensritter sind. Wenn auch nicht im alten Reiche selbst der Traum vom geeinten Reiche noch lebendig ist, nachdem die Staufer durch Intrigen und Verrat der Franzosen und der Bischöfe in Italien bis zum Letzten niedergestreckt und hingerichtet wurden, so ist die Idee des ewigen Reiches, wie sie Hermann von Salza – der Berater und Vertrauter des großen Staufers vorschwebte, im Ordensland dennoch lebendig.

Der Tag neigt sich dem Ende zu, als Hermann von Thünnen am Hofe eines angesehenen Landadeligen vorbeikommt. Am Gartenzaun steht Swilde, die Tochter des brummigen Laienritters. Der Komtur führt sein Pferd an das Gehege und entsteigt dem Sattel, seltsam berührt vom Gruß des Mädchens.

Hermann von Thünnen hat Swilde in den Jahren mit Wohlgefallen heranwachsen sehen. Versündigte er sich gegen die beschworenen Gelübde, wenn er dem Mädchen Zuneigung verriet? Auch ein Ordensritter ist aus Fleisch und Blut und damit den Gesetzen des Lebens unterworfen. Mönchische Klausnerei verträgt sich schlecht mit dem Stärken der Kraft für den Kampf. Thünnen beneidet die Bauern, die Weib und Kinder haben, er beneidet die graubemäntelten Brüder, die die Töchter des Landes freien dürfen. Der Komtur beneidet auch die Kolonisten, die mit ihren Familien in das Land gezogen, Samen und Wurzeln gesetzt haben. Nur die Schwertstarken Ordensritter welkten dahin, nicht eingeschlossen in den ewigen Kreislauf von Sterben und Werden.

Neid und Hadern zeichnen das Gesicht des Komturs. Swilde ist aus dem Garten herausgetreten und streichelt dem schweißnassen Rappen den Hals. Als sie Hermann von Thünnen leise nach der Ursache seines offenkundigen Unmutes fragt, wehrt der Ritter müde ab.

Swilde liebt den ernsten Mann im weißen Mantel mit dem schwarzen Kreuz. Ihre großen Augen ruhen fragend auf dem stummen Mund mit dem ernsten Zug. Der Rappe geht langsam weiter und Swilde folgt dem Tier, das den Weg zum Engelsberg allein findet. Und langsam folgt Hermann von Thünnen, mit sehnenden Sinnen die Gestalt des Mädchens umschlingend.

Im Gezweig des Waldes zwitschern die Vögel ein dankbares und fröhliches Abendlied. Der Komtur und Swilde halten sich eng umschlungen. In einigem Abstand trabte der Rappe voraus. Von Zeit zu Zeit rollt er die Augen nach hinten und schaut nach seinem Herren, dessen Tun dem Rappen wohl etwas seltsam vorkommt. Als sich Swilde und der Komtur im duftenden Gras lagern, schweigsam, weil die Herzen der beiden übervoll sind, bleibt der Rappe in geziemter Entfernung stehen.

In der Natur verklingt das summende Lied tausendfachen Liebens und Lebens. Aus dem nächtlichen Wald des Schweigens strömt urkräftig der Atem der Landschaft.