Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Le Lys Bleu Éditions

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Französisch

Victor, originaire d’Auvergne et sans aucun lien direct avec l’Asie, voit pourtant son destin se tisser inextricablement avec celui de plusieurs Cambodgiens. À travers des rencontres imprévues avec Seyha, Norodom, Mom, et leur terrible destin, sa vie prend un tournant inattendu. À l’automne de son existence, il choisit de dévoiler ces fascinantes intersections humaines en écrivant un roman, où le Cambodge se révèle comme un fil conducteur, aussi mystérieux que captivant. Croyez-vous au hasard ou aux puissantes synchronicités qui régissent nos vies ?

À PROPOS DE L'AUTEUR

André Boudon-Delmas a eu une enfance heureuse malgré les déménagements fréquents et les pensions modestes dues à l’absence d’écoles primaires proches. Après une carrière dans la production d’énergie électrique, il profite aujourd’hui d’une retraite paisible. En 2003, il publie "Chevaley", son premier roman, remportant le deuxième prix des écrivains ruraux de France. Depuis, il a réalisé cinq romans.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 513

Veröffentlichungsjahr: 2025

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

André Boudon-Delmas

Mom

Affection cambodgienne

Roman

© Lys Bleu Éditions – André Boudon-Delmas

ISBN : 979-10-422-5361-5

Le code de la propriété intellectuelle n’autorisant aux termes des paragraphes 2 et 3 de l’article L.122-5, d’une part, que les copies ou reproductions strictement réservées à l’usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective et, d’autre part, sous réserve du nom de l’auteur et de la source, que les analyses et les courtes citations justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d’information, toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle, faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause, est illicite (article L.122-4). Cette représentation ou reproduction, par quelque procédé que ce soit, constituerait donc une contrefaçon sanctionnée par les articles L.335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle.

Du même auteur

À Carole et Pierre,

à Lua et Zoé,

pour toute votre tendresse et votre affection.

Je vous aime !

Note de l’auteur

Autour d’un fil conducteur totalement vrai, je me suis permis quelques arrangements avec la réalité, notamment en ce qui concerne les noms, certains lieux, les dates et bien entendu les très nombreux détails de ces lointaines histoires.

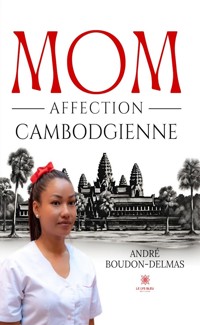

Couverture

Merci à Sarika S. pour le droit à son image consenti avec gentillesse.

Merci à Karol, ma fille, pour la modification de l’une de mes photos des temples d’Angkor.

Première histoire

qui me lie au Cambodge

Seyha

Le soleil promenait l’ombre de la maison à la surface du jardin au point où elle se réduisait comme peau de chagrin. Du brouhaha que générait l’activité de la cité se distinguaient des voix connues d’adolescents.

Je fis simplement un signe négatif de la tête. Bien sûr qu’ils me manquaient, mais la maigreur, véritable décharnement de mon corps, venue si vite, avait engendré un état d’apathie et de complexes qui m’empêchait d’accepter.

Nous étions à Pâques, un vendredi. J’étais arrivé du Lycée, par le train la veille au soir. Mon école était située à deux cent cinquante kilomètres de la maison. Ce lycée technique était un ancien prieuré à l’architecture austère, tributaire du goût antique du XVIIIe siècle, implanté dans un parc fermé de hautes murailles et traversé de longues allées bordées d’arbres séculaires. Huit cents garçons, dont quatre cents internes, de la sixième aux classes terminales, occupaient les lieux. Il existait également une section spéciale dite TM (Technique Mathématique) qui préparait aux concours des grandes écoles. J’étais entré dans cet établissement sur concours et comme mon classement ne me permettait pas la faveur du premier choix, ni même du second, mes parents s’étaient contentés du troisième. Je fus donc accueilli dans une école de l’Allier en lieu et place d’établissements plus prestigieux et mieux côtés, plus proches de chez moi.

Soixante années me séparent de cette histoire. En la contant, j’éprouve une émotion inattendue, il me revient des effluves de ce triste passé, du règne de la terreur, de l’indignité, les longs bizutages, une peine insoutenable, des sévices psychologiques et physiques à chaque récréation, lors d’intercours, à la cantine, systématiquement privé de dessert ou de frites. Bref, un calvaire, le plus souvent sous les yeux complices des surveillants qui n’avaient que deux ou trois ans de plus que nous. Le second trimestre de la deuxième année me fut funeste à bien des égards. Je dormais mal, je passais une partie de mes nuits à pleurer, je me nourrissais peu et le goût pour les études se perdit totalement dans ce parcours de survie. Le cercle vicieux de la déchéance était engagé sans la moindre défense. Lorsque vous êtes la risée d’un groupe d’imbéciles, vous n’avez plus d’amis, car ils savent à quoi ils s’exposent !

Mais dans ce dédale de méchanceté, doublé d’indifférence, une prof de français, sensiblement de l’âge de ma mère, s’intéressa à moi lors d’un cours.

— Dites-moi mon garçon, vous n’avez pas l’air d’aller bien !

Comme je baissai la tête sans répondre, le rouge aux joues, me doutant que ce subit intérêt allait certainement être prétexte à de nouveaux bizutages.

Les rires moqueurs de la classe éveillèrent chez cette femme l’assurance de mon statut de souffre-douleur. Elle s’approcha de moi et me dit discrètement :

En effet la sonnerie venait de retentir. Comme les autres je rangeai le matériel dans mon cartable sans vraiment savoir quelle attitude prendre. Un nommé Chandon, le Caïd des Caïds, me jeta un regard menaçant qui disait : « Fais attention à ce que tu vas dire ! » Lorsque la classe fut vide, l’enseignante ferma la porte et vint s’asseoir près de moi.

Pour toute réponse je me mis à pleurer comme un enfant. J’avais seize ans, mais j’en paraissais douze et quelque chose d’inachevé se lisait sur mon visage enfantin. Elle me laissa m’épancher un moment, puis posa sa main sur mon bras en disant :

Ne recevant pas de réponse, elle m’interrogea.

Je levai les épaules en guise de réponse, ne pouvant prendre le risque de dénoncer. Je me rappelai ce que mon père pensait des délateurs, qu’il appelait des mouchards. Je me tus et elle n’insista pas.

Bien, la messe était dite, j’allais me conformer à cette décision sans véritable joie et encore moins de surprise. Le lendemain, la jolie infirmière à la voix suave et au regard pétillant, dont les anciens parlaient comme de la huitième merveille du monde, me fit la morale en me donnant deux cuillerées de sirop qui devaient me rendre plus fort et moins timide. Je fus donc sauvé ! Personne ne parla de médecin, pas plus que d’avertir les parents. Pourtant j’eus l’impression d’être isolé au fond d’un abysse, victime d’une petite mort. Pas de rampe, pas de branche à laquelle s’accrocher, l’inexorable descente aux enfers me réveillait en sursaut en pleine nuit, trempé et terrorisé.

Les vacances de Pâques se profilèrent enfin, je comptais les jours, comme doivent le faire les prisonniers, afin d’entrevoir leur libération. Elles furent enfin là un jeudi, jour où je retrouvai le sentiment étrange d’exister. Je me réveillai très tôt, l’esprit occupé à mes préparatifs.

Mon billet en main je m’installai sur le bon quai pour attendre l’express bleu, dit « Le Bourbonnais » qui arrivait de Paris afin de me conduire à Clermont-Ferrand. De là, un autre train en partance pour Aurillac m’emmènerait jusqu’à Neussargues, nœud ferroviaire qui permettait la correspondance pour Saint-Flour, ma ville terminus.

De ce crépuscule d’avril mille neuf cent soixante-quatre se déclinait dans ma pauvre tête encombrée ce qui n’avait plus lieu d’être. Je savais par conviction, par détermination, que je ne retournerais plus jamais à ce Lycée. Cette pensée occulta ma raison, faisant fi de la réalité la plus matérielle qu’elle en devint une certitude, une évidence.

Comme trop souvent dans notre haut pays, les soirées d’intersaison étaient fraîches et humides, celle-ci ne fit pas exception. Le train venait de s’immobiliser dans un fatras de vapeur, de sifflements et de bruits de freins. Les lumières blafardes des lampadaires se perdaient au bout du quai dans la brume et la pénombre, en laissant deviner en filigrane la haute ville sur son éperon rocheux. Debout dans le couloir, ma valise entre les pieds j’attendis l’ouverture des portes. Soudain j’aperçus ma mère qui m’attendait dans la petite foule. Une joie inconnue depuis longtemps m’envahit, tout était bien, ou presque ! Connaissant ce qu’était devenu mon corps, et ce que mes bourreaux en disaient, mon duffle-coat trop grand, ma petite tête d’oiseau déplumé, formule que j’entendais tous les jours, subitement je craignis le regard de Maman. Je n’avais pourtant aucun doute sur son amour inconditionnel me concernant, mais combien les mères de famille pouvaient être fières de leur progéniture de seize ans conformés comme des athlètes et ayant tous une tête de plus que moi. Mon pauvre physique ne pouvait pas lui offrir ce qu’elle était en droit d’attendre. J’entendais souvent, dans la rue, dans ma famille, à la radio, ces phrases dites sans arrière-pensée, à la gloire d’une jeunesse désormais protégée et conquérante, qui me faisaient un mal de chien, du genre : « Quel beau garçon, il est grand, élancé sportif ! » Ce qui impliquait chez moi, une lecture inversée : « Quel vilain gamin, il est petit, chétif et bien trop maigre ! » Aujourd’hui, je peux dire que l’on ne guérit jamais d’un tel complexe, lorsque la vie nous gâte, comme elle a su le faire parfois, au mieux, on s’habitue.

Le quai se vida sans que nous nous en rendions compte. J’étais dans les bras de ma mère et à l’heure où j’écris cette scène, une mémoire olfactive, mélange d’un parfum connu et de crème Nivea arrive encore précisément à ma conscience. Je suis certain que, les yeux bandés, je reconnaîtrais encore Maman parmi des centaines de femmes.

Nous avons pleuré.

Sur le parking de la gare, notre Dauphine Renault de couleur corail nous attendait afin de parcourir les vingt kilomètres qui termineraient mon voyage.

À l’approche de la maison, l’appréhension me gagna : affronter mon père avec de très mauvais résultats scolaires était au-dessus de mes forces, mes forces déliquescentes. Dans la succession de virages qui permettaient d’atteindre la vallée de la Truyère, je me sentis de plus en plus mal, au point où je demandai à Maman de s’arrêter. Dès que je mis le nez hors de la voiture surchauffée, mes jambes se dérobèrent, le froid et l’humidité m’envahirent d’un coup. J’ai vomi.

Pour arriver chez nous, la route dominait la maison. Garée sous le lampadaire, je vis la voiture de service de mon père. La crainte redoubla. Cet homme n’était pas du genre à faire des accueils triomphaux avec mise en scène, il vint tout de même au-devant de nous, précédé de mon petit frère, qui lui, me sauta au cou. Je le trouvai beau et changé. Papa m’embrassa en lançant :

Maman en profita pour parler du petit contretemps que nous venions de vivre et mon père y parut sensible. Il nous invita à monter, le temps pour lui de rentrer la voiture.

Deux couverts se faisaient face sur la table de la cuisine, j’en conclus que mon père avait dîné. Il ne dérogeait que très rarement au rituel des horaires de repas, douze heures, dix-neuf heures. Ensuite, il allait au salon lire ou le plus souvent regarder la télévision.

Ce soir-là, mon petit frère ne me quitta pas, il avait l’autorisation de veiller, pour ma plus grande joie. Exceptionnellement, ma fatigue se dilua dans ce bonheur familial retrouvé. La crainte d’affronter mon père s’éloigna. Puis vers vingt-deux heures, Maman vint demander à mon frère de regagner sa chambre pour aller dormir. Comme il fallait s’y attendre, il regimba à cet ordre en tordant le nez et en protestant.

Cette phrase magique calma tout net le révolutionnaire en herbe. Il m’embrassa et gagna sa chambre.

Puis ma mère m’invita à venir au salon. Lorsque j’entrai dans la pièce, la télé était muette, l’atmosphère pesante qui y régnait me donna à comprendre que mes parents devaient avoir longuement parlé de moi. Je venais de faire ma toilette, j’avais enfilé un pyjama bleu qui ressemblait à une serpillière, mais dans lequel je me sentais bien. Notre salon se composait de deux fauteuils club fauves, faisant face à une banquette-lit de même matière et de même ton. Ce meuble faisait principalement office de canapé. Je m’y installai.

Mon père scruta longuement mon visage, mon allure, ses épais sourcils un peu froncés, comme s’il était en quête d’indices ou réfléchissait à ce qu’il devait dire.

Je savais pertinemment que je pesais quarante-deux kilos pour un mètre cinquante-huit. Je répondis simplement :

Je m’exécutais illico et le verdict fut rendu dans la consternation générale. Maman essaya d’améliorer le résultat en disant que la balance était d’un naturel pessimiste, mais mon père, pragmatique, s’en tint au verdict des poids et mesures en disant qu’à un kilo près, le résultat global était inchangé.

De retour sur le canapé vêtu du beau pyjama que Maman m’avait sorti, bien coiffé et chaussé de pantoufles neuves, je fus accueilli par :

Je savais dans mon for intérieur que je devrais raconter mon calvaire par le menu et cette perspective me soucia au plus haut point. Passer pour un fieffé couillon, un lâche en quelque sorte, devant mon père, atteignait mon amour-propre et mon orgueil le plus intime. Cela ajoutait du nanisme à la petitesse, de la fragilité à mon squelette, de la faiblesse à mon statut de gringalet. Mon père était mon héros, je n’avais aucun doute sur sa force physique, sur ses états de service. N’avait-il pas participé au sabordage de la flotte de Toulon le 27 novembre 1942, n’avait-il pas été résistant lors des derniers faits de guerre, n’avait-il pas été brûlé très gravement afin de sauver une usine d’oxygène liquide des flammes ? Et moi qui pleurais comme une madeleine parce que de joyeux drilles s’amusaient lâchement de ma faiblesse physique pour m’attacher à un arbre du parc et me vider un tube de dentifrice dans le slip ou en crachant dans mes plats favoris pour les accaparer… étais-je le digne fils de cet homme ? Bien sûr que la réponse était dans la question. Combien allais-je le décevoir, il était en droit d’attendre mieux !

Dès le début de mes explications, je l’ai vu s’agiter sur son fauteuil en serrant les dents.

Et ma mère de rajouter :

Mon père approuva en me demandant de poursuivre, ce que je fis. La majorité de ses questions étaient orientées sur le rôle des surveillants, des profs, de l’infirmerie, du surveillant général.

Quand le problème fut à peu près cerné, il se voulut rassurant.

Je dormis correctement, c’est mon petit frère qui vint me réveiller, d’après Maman il piétinait depuis une demi-heure devant la porte de ma chambre.

Mon unique frère était un joli bambin blond de cinq ans qui prenait une place conséquente dans notre maison, ce qui accentuait la cruelle impression d’abandon dont je me sentais victime. Nous avions onze ans d’écart, mais il avait droit à une grande partie de mes jouets, notamment de mes Dinky Toys conservées dans leurs boîtes d’origine, de certains livres, de mon train électrique… Ce qu’il voulait, il l’obtenait par caprice. Et lorsque je manifestai mon désaccord, Maman me disait inlassablement de sa voix la plus douce :

Bien entendu, soixante ans après, il ne me vient pas à l’idée de régler un compte quelconque avec mon frère ; d’abord parce que nous n’en avons jamais eu et qu’à l’âge de cinq ans il n’était aucunement conscient de la peine qu’il pouvait me faire.

Mais loin d’être égoïste, je voulais impérativement garder les trésors qui me liaient à mon enfance. Dès l’âge de cinq ans, je fus séparé de mes parents pour des raisons scolaires. Il n’y avait pas d’école à Sauviat, dans la vallée de la Dore où Papa eut son deuxième poste. Il fut donc décidé que je ferai ma scolarité à l’école publique de La Chapelle-Laurent, petite commune du Cantal où vivaient approximativement cinq cents âmes, principalement attachées à l’agriculture. Je fus confié à mes grands-parents maternels. Il ne s’agissait pas d’une maison classique, mais d’une sorte de couteau suisse aux activités multiples et variées. L’ensemble se composait d’un corps de ferme avec une dizaine de bêtes, occupation principale du plus jeune de mes oncles, d’un bistro-restaurant de campagne avec une besogne soutenue où s’activaient ma grand-mère, l’une de ses brus et la dernière de ses filles. Une menuiserie ébénisterie où œuvraient mon grand-père, son fils aîné et un ou deux ouvriers, suivant les circonstances. Voilà pour les principales activités de la maisonnée ! Mon grand-père, en plus de la ferme et de sa menuiserie, était adjoint au maire, mais aussi réputé pour écrire les lettres administratives ou très personnelles pour les campagnards qui ne maîtrisaient pas le français, cette activité occupait en général les dimanches matin. Les dimanches après-midi en toute dilettante, il faisait le coiffeur ou le réparateur de pendule. Cette maison fut et reste pour moi « La maison du bonheur ». Et, contrairement à bon nombre d’enfants à cette époque, j’allais en vacances chez mes parents.

Puis ma mère n’y tenant plus, elle voulut me rapprocher d’elle. Estimant qu’à huit ans je pouvais prendre le train seul en me confiant au contrôleur au moins les premières fois, on me plaça dans une modeste pension de famille ou nous étions six enfants, dont deux étaient la progéniture des propriétaires. J’arrivais le dimanche soir à la pension pour en partir le samedi vers onze heures. J’ai très mal vécu cette année scolaire. Dans cette maison, nous étions traités convenablement, certes, mais sans effusion, sans tendresse particulière, sans petit coin à soi, donc sans livre, sans jouet particulier. Or, j’étais très attaché à ce qui m’appartenait à la maison. Ce que mon adorable mère ne comprit jamais. J’approche l’âge canonique des trois quarts de siècle et j’ai la chance de posséder dans mon bureau quelques-uns de ces trésors d’enfance sauvés in-extremis. Ils m’accompagnent depuis si longtemps qu’ils restent des témoins muets pour le quidam de passage, mais pour moi, en catimini, ils me parlent, m’émeuvent parfois.

Depuis mon arrivée, la conversation avec mon père tournait autour de ma santé, de mon appétit, de mes douleurs dorsales, de mon genou droit qui parfois me faisait souffrir, sans autre problématique d’école et de résultat. Le week-end passa, nous attendions la visite chez le médecin, prévue le mardi. Aujourd’hui, je me rends à l’évidence du tourment et de la folle inquiétude de mes géniteurs.

Puis la nuit du dimanche au lundi, une hémorragie nasale se déclara vers trois heures du matin. Les draps, l’oreiller et le beau pyjama rouge sang impressionnèrent ma mère qui appela mon père à la rescousse. On essaya tous les trucs de grand-mère, le linge sous le nez, le pincement de coagulation, le glaçon, la tête en arrière, en avant… À vrai dire, je ne me souviens plus vraiment comment s’est terminé cet épisode.

En revanche, ce dont je me souviens c’est de notre départ précipité chez le médecin dès potron-minet. Le cabinet médical était situé à une vingtaine de kilomètres de la maison.

Le bon docteur P. Arnal nous ouvrit lui-même sa porte. Il échangea quelques banalités d’usage avec mes parents qui se confondirent en excuses de le déranger à une heure aussi matinale. Il nous installa dans son cabinet et se fit confirmer ce qu’il avait entendu le matin même par téléphone.

Mes parents restèrent assis devant son bureau pendant que le praticien prenait de nombreuses mesures anatomiques : torse, bras et jambes tendus, repliés. Il observa longuement ma colonne vertébrale, me déclarant que j’avais une scoliose. Ensuite il appliqua une certaine force en des points précis me demandant à chaque application le niveau de douleur que cela engendrait. Il vérifia mon volume pulmonaire en me faisant souffler de toutes mes forces dans un tuyau relié à un vase gradué qui indiquait cette capacité. Il fit bien d’autres investigations, prit de nombreuses notes, fouilla dans ses documents afin d’étayer ou de mettre fin à une supputation.

Il me quitta pour aller s’installer à son bureau. Je crois qu’en cet instant j’ignorais si j’étais atteint de quelque chose de grave, mais peu m’importait, le principal étant que l’on s’occupa de moi, que l’on m’écouta enfin. Et sans orgueil et encore moins de vanité, par ces faits, j’eus l’assurance que mes parents m’aimaient vraiment. Je rejoignis le bureau où ce médecin me posa encore deux ou trois questions concernant mon mal-être au lycée. Il me fit préciser avec mes mots ce que mon père venait de lui expliquer.

J’obéissais sur le champ, tout en comprenant que l’on voulait me cacher quelque chose. C’est à ce moment et à ce moment seulement que je pris conscience de la gravité de ce qui m’arrivait. J’attendis encore un long moment.

La porte du cabinet s’ouvrit enfin. Je vis immédiatement les yeux rougis de Maman, et la pâleur qui venait de secouer mon père. Même les héros ont parfois les pieds d’argile. Le docteur nous salua chaleureusement en précisant à l’endroit de mon père :

Maman proposa que l’on prenne un petit déjeuner au Grand Hôtel. Installés dans un agréable salon feutré et discret qui se prêtait parfaitement aux confidences, j’appris notre départ imminent pour Paris.

À cette époque la poliomyélite faisait des ravages. Tout le monde connaissait un proche, un voisin, une lointaine parentèle qui était, ou avait un enfant victime de cette maladie infectieuse aiguë, très contagieuse. Nous savions tous que sa gravité était surtout liée aux séquelles définitives qu’elle pouvait entraîner.

Papa, très marqué par l’horrible nouvelle, se voulait tout de même rassurant, prenant ma mère à témoin :

Sur le coup, je ne voyais pas très bien où était la chance dans cette affaire, je mesurais mal l’étendue des dégâts que pouvait générer cette maladie. Pour moi, ne plus retourner au lycée restait de loin le premier point positif.

Et puis, Paris… Paris me fascinait, me faisait rêver !

Le voyage fut préparé dans la journée du lundi. Nous étions attendus au cabinet du Professeur Chopin le mercredi à dix heures. Il fut donc nécessaire de voyager le mardi, de trouver un hôtel proche du cabinet, de faire garder le petit frère le temps nécessaire à une organisation adaptée à ce qui allait advenir.

Bref ! Le mardi, nous étions dans le train pour une arrivée prévue à Paris, gare de Lyon à seize heures. Fatalement, notre convoi traversa l’Allier. En passant à proximité du lycée, l’alchimie du lieu et du souvenir me revint comme un cauchemar. Pendant l’arrêt, j’affichai une fausse désinvolture pour flamber aux yeux de mes parents qui ne furent pas dupes. Pas un mot, pas une allusion, et ce ne fut que lorsque le convoi s’étira avec peine afin de reprendre sa vitesse de croisière que je me sentis définitivement soulagé. Dernier arrêt avant la capitale, Montargis, ensuite l’express fila jusqu’à son terminus laissant entrevoir de nombreuses gares de banlieues que l’on traversa à grande vitesse. Le nez derrière la fenêtre, je fus impressionné par la densité grandissante de ces villes dortoirs qui ne laissaient plus beaucoup de place à la nature. Les prairies, les bois et les champs se raréfiaient. Certaines villes pavillonnaires s’étiraient sur des kilomètres. Le train se mit à ralentir, l’annonce de notre entrée imminente en gare de Lyon nous fut signifiée, accompagnée des remerciements et de la recommandation de ne rien oublier dans le train.

Nous avons marché jusqu’aux taxis et nous fûmes embarqués par une 404 de la G7 qui nous déposa devant l’hôtel situé à deux pas de l’avenue Victor Hugo. La Concorde, les Champs-Élysées avec l’Arc de Triomphe en point de mire furent une révélation grandeur nature d’images ou de cartes postales cent fois vues. Par son architecture, son élégance, la richesse, la noblesse et l’harmonie de ces lieux, Paris me subjugua. En revanche la densité, la lenteur du trafic, son bruit, son odeur, la foule formée de flopées de gens qui circulaient en tous sens dans un désordre organisé, résigné, habituel, m’impressionnèrent.

Installés dans un hôtel simple, à la propreté irréprochable, notre chambre à deux lits donnait sur les toits voisins et sur une cour d’immeubles haussmanniens de caractère. Les derniers rayons de soleil embrasaient le haut de la façade en faisant luire le zinc comme un sou neuf. Après nous être rafraîchis et apprêtés, nous sommes sortis. Mon père, pour qui le sandwich SNCF de midi n’était plus qu’un lointain souvenir, s’inquiéta assez tôt de l’intendance :

Maman abdiqua, pensant qu’il n’avait pas tort. Nous marchâmes en direction de l’Étoile en prenant la rue de Tilsit pour nous retrouver sur les Champs. Une célèbre maison alsacienne, déjà bien pourvue en clients, sachant exposer ses menus à prix abordables, nous tenta. Bien installés dans ce décor brasseur, servis par du personnel en tenue régionale, nous goûtâmes ce moment comme une parenthèse d’émerveillement au son de la Bloosmusik. Je m’aperçus que la joie qui inondait mon visage rendait mes parents heureux. Et cela n’avait pas de prix !

Comment aurais-je pu imaginer ce rapprochement deux jours avant ? Cette question impliquait fatalement une autre question : aurais-je été victime d’un sentiment d’abandon dû à l’éloignement ? Oui sûrement, mais uniquement en distance. Aujourd’hui, je pense avec certitude que l’amour des miens ne manqua jamais ! Car comme de nombreuses personnes de leur génération, mes parents avaient le défaut de leur époque. Après la guerre, réussir restait une nécessité avec la contrepartie de sacrifices exigés. Parti de rien, mon père accepta de prendre des postes à responsabilités, mais isolés, de déménager fréquemment, de mettre les enfants en pension, même si cela arrachait le cœur, même si cela coûtait. La vie était ainsi.

Analyser, comprendre ces différences sociétales requiert d’en avoir l’âge pour les avoir vécues. Les plus jeunes auront besoin de bonnes documentations et de temps, parfois une vie n’y suffira pas. À l’heure où j’écris ces quelques lignes, soixante ans se sont écoulés depuis ce premier voyage parisien. Je mesure enfin combien la frustration, le doute, le sentiment d’abandon, ressentis comme une blessure, m’avaient affecté physiquement et mentalement. Partager ce repas festif en la seule compagnie de mes parents fut, je le crois, une première thérapie, bien incapable de guérir la poliomyélite, mais en capacité à me soustraire du doute de l’affection parentale, né de mes plus pesantes solitudes. C’était énorme !

Après une promenade digestive sur les Champs-Élysées, nous rentrâmes à l’hôtel. Il était vingt-deux heures. Prendre possession de notre chambre après le périple de la journée s’inscrivit, pour moi, en récompense suprême. Mais pour Maman qui déjà avait d’ordinaire le sommeil léger, ce lendemain préoccupant et si incertain lui volerait sa nuit. Même si, de toute la soirée, le sujet de ma maladie n’avait pas été abordé.

Dix minutes avant l’heure prévue, nous sonnions à la porte cossue du cabinet de consultation du Professeur Chopin. Ce généticien était une sommité dans sa catégorie, intéressé dès 1930 par ce que l’on appelait alors « le Mongolisme ». Jeune interne, à peine sorti des années terribles de la guerre de 14/18, il s’engagea dans la recherche médicale. Dès cette époque, sa curiosité scientifique au service de la médecine l’amena à être associé à la grande aventure du BCG. Il participa à ses premières applications humaines. Les réflexions sur les maladies de l’enfant étaient dominées en cette période par les causes infectieuses, ce qui était le cas de la poliomyélite. Et, c’est également à Paris, dans le cadre d’un service de pédiatrie de l’hôpital Trousseau qu’a eu lieu, fin 1958 et début 1959, la découverte de l’origine chromosomique du mongolisme. Ce qui allait ouvrir un vaste champ de recherches sur les pathologies humaines. En quelques décennies, la cytogénétique acquit une place essentielle en médecine. Ce fut le travail d’une équipe conduite par Monsieur Raymond Chopin et ses collaborateurs.

Le professeur vint nous chercher dans la salle d’attente. Il affichait un sourire radieux tellement associé à son personnage qu’il m’est difficile si longtemps après de l’en séparer. Il nous fit entrer dans son bureau en nous demandant immédiatement des nouvelles du docteur P. Arnal, cela avant même que mon père lui tende la lettre de recommandation de ce dernier. Il lut ce courrier et s’adressa à moi simplement, et en ces termes :

Il se tourna vers mes parents pour leur signifier que les infirmières scolaires n’étaient pas suffisamment compétentes pour faire ce genre de diagnostic.

Mes parents posèrent quelques questions d’ordre pratique auxquelles le praticien répondit avec tact et précision. Il fut donc décidé de se retrouver le lendemain dans cet établissement.

Mes parents le remercièrent de concert et nous partîmes avec la certitude que malgré les aléas, nous ne pouvions être mieux traités.

Vers onze heures nous étions libérés jusqu’au lendemain matin. Le temps indéterminé de ma présence à Trousseau contrariait Maman :

Cette phrase, aussi anodine qu’elle puisse paraître, tenait du merveilleux, du fascinant, du subjuguant, je sentis des frissons parcourir mon corps. J’eus une subite envie de me rapprocher d’elle, de l’embrasser, les larmes n’étaient sûrement pas loin. Je connaissais suffisamment ma mère pour savoir qu’à l’intonation donnée à sa phrase elle n’en démordrait pas. Ce qui était dit était dit !

Ce consensus me ravit. Pire, je savais que la poliomyélite était souvent très grave, mais au moment d’entrer à Trousseau je ne me souviens pas d’une inquiétude soutenue. La certitude de rester sans séquelles motrices graves s’était ancrée au plus profond de mon cerveau. Étais-je inconscient, idiot ou devin ? L’histoire le dira plus tard !

Nous sommes passés à l’hôtel prendre quelques affaires et Maman décida d’aller à Charenton-le-Pont voir sa tante. En scrutant la carte, mon père vit que l’hôpital Trousseau se situait à proximité de la porte de Vincennes et de Charenton-le-Pont.

Bien sûr que je n’avais jamais emprunté le métro ! Cette perspective m’enchanta. En regardant la carte, je pris conscience que cette ville reposait sur des tunnels. Mon père m’expliqua qu’en plus du métro, il y avait les catacombes, réseau de galeries souterraines des anciennes carrières de Paris. Il s’agissait d’un énorme labyrinthe de près de trois cents kilomètres, disposé à une vingtaine de mètres sous la capitale. Un immense réseau d’égouts serpentait également en sous-sol, bref, du gruyère ! Une ville cachée sous la ville.

Nous prîmes le métro à la station Champs-Elysées-Clémenceau, et par chance nous allions descendre à Porte de Vincennes sans changement. Papa venait d’acheter un carnet de deuxième classe et comme tout le monde, avant l’accès aux quais, nous avons fait poinçonner nos billets. La ligne un avait la particularité d’être ponctuée de stations aux noms prestigieux : Concorde, Tuileries, Palais-Royal, Musée du Louvre, Louvre-Rivoli, Châtelet, Hôtel de Ville, Bastille, Gare-de-Lyon, Reuilly-Diderot, Nation et Porte-de-Vincennes. Ce métro, aux voitures de forme rectangulaire et surannée, gris-noir, brinquebalant et bruyant, mélange de bois, de verre et de ferraille, roulait relativement vite en secouant ses passagers ; nous avions trouvé des places assises sur les bancs de liteaux vernis qui se faisaient face. À chaque station, je ne perdais rien de la foule compacte qui montait ou descendait avec empressement et vivacité. J’étais éberlué par cette architecture souterraine aux volumes impressionnants. Les rames se croisaient par-dessus, par-dessous au point où je craignais que la ville ne s’affaisse dans ces immenses vides. Il y avait également, pour moi, une question que l’on ne pouvait pas se poser à la campagne. Nous venions d’entrer sous terre aux Champs-Élysées, et comme les taupes de nos champs, sans avoir vu le jour, nous allions surgir vingt minutes plus tard dans un endroit totalement inconnu. Je trouvais cela fascinant ! Mon père me parla de Fulgence Bienvenüe, l’ingénieur français qui était le père de cette technologie surréaliste. Subitement, cet homme devint à mes yeux un génie au point où je fis acheter par Maman un livre le concernant. Et puis, avec un nom pareil, je ne risquerais plus de l’oublier.

En lisant le nom des stations sur les panneaux latéraux installés au-dessus des portes coulissantes, nous fîmes comme les Parisiens en nous avançant vers la sortie dès la station Nation passée. En nous tenant aux tubes prévus à cet effet, nous avons roulé jusqu’à Porte de Vincennes.

Comme des moutons, sans réflexion, il nous fut facile de suivre le flot de passagers qui s’écoulait vers la sortie. Au sommet des escaliers, la redécouverte du ciel nous rappela que nous étions bien sur terre. Le cours de Vincennes me sembla surdimensionné par sa largeur incroyable. Nous fûmes renseignés par un passant afin de trouver l’Avenue du Docteur Arnold Netter, adresse de l’hôpital Trousseau. Nous étions à deux pas de mon nouveau lieu de villégiature. L’ensemble, en briques, était formé d’un corps principal et de plusieurs pavillons, certainement plus récents. Le tout s’étalait dans un parc verdoyant et fleuri, remarquablement entretenu. De hauts murs d’enceinte fermaient ce lieu médical. Sur l’avant, un énorme portail métallique aux fers forgés très travaillés en permettait l’accès. En curieux, nous nous sommes approchés de la guérite du gardien. Mon père entra en conversation avec lui, stipulant mon arrivée le lendemain dans l’établissement, envoyé par le Professeur Chopin. L’homme fut dithyrambique au sujet du scientifique en nous assurant que les enfants étaient très bien traités et que cet hôpital avait une grande notoriété en matière de résultats.

Forts de ces excellents renseignements, nous partîmes rassérénés et confiants. Surtout moi ! Je n’irai plus au lycée, je serai avec Maman, je serai bien traité et j’allais guérir… Que demander de plus ? Mes parents devaient être bien moins optimistes en ayant une façon bien différente de voir l’avenir. Mais intelligemment, ils me laissèrent dans ma bulle.

Une demi-heure plus tard, nous entrâmes dans l’immeuble où résidaient la tante et l’oncle de Maman. Deux Auvergnats, tante Jeanne et oncle Louis, avaient fait fortune par leur courage et leur détermination en affûtant couteaux, ciseaux et autres outils tranchants dans le quartier du Sentier. Cinquante années de labeur en économisant sou à sou afin de devenir propriétaires d’un immeuble cossu à Charenton-le-Pont. Pourvu de seize logements et deux magasins en rez-de-chaussée, l’ensemble nous impressionna. L’extérieur avait pignon sur une grande rue. Sa façade datait certainement de la modernisation de Paris sous le Second Empire. En revanche, l’intérieur était propre, mais vieillot, assurément resté dans le jus de sa réalisation.

La tante nous ouvrit la porte. En la voyant, je vis ma grand-mère Victorine qui n’était plus de ce monde depuis mille neuf cent cinquante-huit. Même visage, même chignon, même timbre de voix, même tenue noire avec tablier de devant. La ressemblance sautait aux yeux ! L’oncle Louis n’était pas rentré. Il travaillait toujours avec Maurice, leur fils unique.

Mes parents expliquèrent ce qui nous avait conduits à Paris, et la tante m’embrassa en s’apitoyant sur mon sort. Au moment de l’explication de mon entrée à l’Hôpital Trousseau, la vieille dame s’écria :

Mes parents prirent un café, moi j’eus droit à une grenadine ou quelque chose de similaire, ils parlèrent du pays, des gens de la Margeride, de Maurice, de sa femme, de leurs deux petites filles qui étaient comme chez tous les grands-parents les merveilles qui éclairaient leurs existences.

Il fut donc décidé que nous passerions encore une nuit à l’hôtel avant de venir m’installer à l’hôpital. En fin d’après-midi, papa regagnerait l’Auvergne et Maman viendrait coucher à Charenton-le-Pont. Concernant mon petit frère, nos voisins, qui étaient devenus des amis, acceptèrent la prolongation de sa garde durant quelques jours. En cas de maladie ou d’obligations temporaires, en général, la solidarité se manifestait naturellement. N’est-ce pas dans l’adversité que l’on reconnaît ses amis ?

Le lendemain, c’est avec un pincement au cœur que j’entrai à Trousseau. L’accueil fut toujours bienveillant, souriant, agréable, les hôtesses et secrétaires s’appliquaient à donner les explications les plus rationnelles, à rassurer le jeune patient et ses parents, à les diriger au mieux dans le parcours compliqué de l’admission. Était-ce une spécificité des hôpitaux pour enfants ; je me le demandais ? À la suite de ce parcours initiatique, nous arrivâmes enfin dans le service de pédiatrie des maladies infectieuses. Mes parents furent invités à entrer dans un sas pour revêtir une sorte de combinaison complétée par des surchaussures pendant que l’on m’emmenait dans une chambre dite stérile. Je compris en cet instant que mon séjour allait certainement être plus difficile et compliqué qu’espéré. Me voyant inquiet, l’infirmière qui m’accompagnait se voulut rassurante :

Cette demi-heure me parut une éternité, je me sentis démuni de tout, la pièce blanche du sol au plafond, limitée par quatre murs, sans fenêtre, sur-éclairée de lampes au néon très blanc, où trônait un lit médicalisé équipé de prises et de tuyaux, d’une porte par laquelle on accédait à un cabinet de toilette désuet, me fit penser à une prison dans laquelle je serais rentré de mon plein gré.

Je déchantais !

Lavé avec le savon spécial et habillé en blanc, d’un pantalon trop grand et d’une sorte de veste-blouse, de chaussons, le tout portant le pictogramme H A T, comme Hôpital Armand Trousseau. Je me sentis subitement ridicule, les stigmates de l’abandon me rattrapaient et une envie de hurler, de taper contre cette maudite porte me traversa l’esprit. Je n’en fis rien. J’attendis sagement, le cœur gros.

La dame vint me chercher, elle vérifia si les consignes avaient été respectées, elle me coiffa de ses doigts en m’invitant à la suivre. Dans un grand bureau, installés autour d’une table de réunion trônaient cinq personnes déguisées en Martiens. Elles m’accueillirent avec le sourire et le professeur Chopin, que je reconnus immédiatement malgré sa charlotte, me demanda de m’installer face à lui. Il me nomma ainsi que mes parents et fit les présentations d’usage concernant les deux personnes qui nous étaient inconnues :

Le docteur Lacroix est en charge de l’ensemble des examens te concernant, c’est avec lui que nous allons prendre les décisions qui vont s’imposer afin d’endiguer les éventuels dégâts causés par cette maladie. Je veux également que vous sachiez que d’énormes progrès voient le jour aux États-Unis, qu’un vaccin antipoliomyélitique oral vient d’être découvert par une équipe de chercheurs émérites, dirigée par Monsieur Albert Bruce Sabin. D’autres chercheurs comme Jonas Salk et son équipe travaillent sur un vaccin inactivé. C’est une question de mois pour que nous puissions en bénéficier. Alors, Mesdames et Messieurs, s’il vous plaît, gardons espoir.

Mon père, visiblement heureux de ces excellentes nouvelles, demanda des explications complémentaires comme le timing, l’efficacité, la mise à disposition en France et quelques autres interrogations. Le docteur Lacroix se chargea de lui répondre :

Le professeur Chopin ajouta :

Maman, tout en suivant la démonstration du professeur, compatissante et complice, m’observait du coin de l’œil. J’imaginais, sans grand risque de me tromper, certaines pensées et craintes du moment. Ma mère, mon d’Artagnan qui défendait bec et ongles ma fragile existence avec son cœur en guise d’épée. Ma mère, capable d’afficher une mauvaise foi patente afin de sauver son fils d’une situation scabreuse ou ambiguë. Pauvre Maman, contre ma volonté, combien ai-je pu te faire souffrir !

Avant de mettre fin à la réunion, le professeur Chopin demanda s’il y avait des questions. Par je ne sais quel recours, ma timidité vaincue, je demandai si je devais rester longtemps en chambre stérile. Il se mit à rire en disant :

Maman demanda à quel moment elle pourrait venir me rendre visite.

C’est ainsi que se termina cette réunion d’admission. Mes parents allaient me quitter, je rentrerai tristement dans ma blanche prison où les examens devaient débuter.

Au final, ma mère pourrait venir me voir samedi après-midi et tous les après-midi de la semaine. Quant à mon père, il prendrait le train en fin de journée pour l’Auvergne. Notre séparation fut poignante, il me serra dans ses bras en m’encourageant et en me dispensant des mots d’une douceur et d’une gentillesse totalement inespérées de sa part. Lui, si pudique, avec la propension à retenir ses sentiments pour des raisons culturelles, morales et religieuses, ne put cacher ses larmes. De mon côté, le voyant ainsi, j’ai fondu en l’accompagnant.

J’acquiesçai sans mot dire. Maman m’embrassa :

Ils me quittèrent. Abasourdi, le cœur lourd, je restai là quelques minutes dans des lacis de réflexions inextricables… Puis Madame Florent m’accompagna jusqu’à ma chambre en portant les affaires de toilette confiées par Maman.

Effectivement, l’infirmière est venue me poser le fameux cathéter, j’ai d’abord assisté aux préliminaires de l’hygiène des mains de la praticienne, au déballage du matériel stérile, à sa préparation, puis ce fut la désinfection de mon avant-bras gauche, la pose d’un garrot et la palpation pour trouver la veine susceptible de recevoir la grosse aiguille de la sonde. L’infirmière commentait avec douceur ses faits et gestes. J’entendis « attention, je pique ». Je me contractai un peu à la vue de ce corps étranger qui pénétra l’une de mes veines. Il entra quasi parallèlement dans mon bras à l’endroit où habituellement est situé le cadran de ma montre.

C’était fait !

Ensuite, grâce à l’un des deux petits robinets équipant le cathéter, elle procéda suivant un ordre parfaitement établi au remplissage de plusieurs tubes de mon sang qu’elle plaça au fur et à mesure dans une boîte munie de repères.

Dans le paquet contenant mes affaires de toilette, ma délicate maman avait glissé le petit bouquin qui relatait la vie et l’œuvre de Fulgence Bienvenüe. Ce fut une aubaine, l’assurance d’une saine occupation aussi bienvenue que Fulgence lui-même. Mon lit à assistance électrique en position demi-assise, un bon oreiller et une couverture sur les jambes, je pouvais affronter la soirée sans cogitations malsaines. De temps à autre, une infirmière pointait son nez pour demander :

Je répondais systématiquement :

Vers dix-huit heures, Fulgence m’ayant livré une bonne moitié de ses secrets, on m’apporta un plateau, plutôt frugal, composé d’un bouillon aussi clair que l’eau du robinet, d’un petit-suisse et d’une compote de pommes assez appétissante. Ce ne fut pas une surprise, Madame Florent m’avait prévenu. Mon festin me prit peu de temps, aussi je regagnai très vite l’excellente compagnie de mon ingénieur préféré. Il me devait encore bien des explications, dont certaines restèrent pour moi totalement incompréhensibles. Dans ce cas, je ne m’attardais pas, je sautais les lignes, voire les paragraphes abstrus !

La fatigue et une certaine lassitude se firent sentir avant que je ne termine mon passionnant bouquin. Le sommeil fut introuvable. Des pensées de toutes origines se télescopaient, ma maladie et ses éventuelles conséquences, mes parents, mes études interrompues, mon devenir et tant d’autres choses aux importances diverses, passaient de façon furtive ou en s’attardant pour les plus tenaces dans mon pauvre cerveau en ébullition. Ce défilé incessant m’habita en générant un stress, trop souvent connu les nuits au lycée. Mon cœur se soulevait, je manquais d’air, une transpiration subite m’envahissait. Dans l’affolement,j’eus le courage, ou l’inconscience, de sonner. Une veilleuse de nuit arriva immédiatement :

Une forte dame, les cheveux en chignon, vêtue d’un gros chandail porté sur sa blouse, prit mon pouls, me demandant si j’avais fait un cauchemar.

Les contrôles d’usage faits, elle m’administra un comprimé en se voulant rassurante :

Je fus réveillé le lendemain matin par l’activité du personnel, notamment des portes qui ne cessaient de battre, des chariots chargés de médicaments et d’appareils de contrôle qui circulaient de chambre en chambre afin de prodiguer les soins. Une fourmilière venait d’entrer en activité. Il était sept heures trente, la tiédeur de mon lit, m’invitait à prolonger ma nuit, lorsqu’une jeune femme en blanc vint gentiment me souhaiter un bonjour et me proposer le programme de la matinée :

Pisser dans une bouteille reste toujours pour moi un geste ridicule, absurde. Sitôt que la tête du bigoudi s’approche du goulot du flacon, l’envie est aussitôt coupée. Ce surprenant synchronisme n’a sûrement pas d’explication rationnelle ; mais c’est un fait ! À force de regarder le robinet couler, d’imaginer des ruisseaux, des cascades, le murmure de l’eau qui s’épanche entre les cailloux, j’ai fini par remplir la fiole en question. Un café au lait, deux tranches de pain, un beurre et une confiture en portion, loin d’être gargantuesque, ce plateau devait suffire à mon petit déjeuner. Ce qu’il fit d’ailleurs, car je n’avais pas d’appétit.

Ma toilette faite, Corinne, c’était écrit sur sa blouse, m’embarqua vers les locaux de radiologie. Là, j’eus affaire à une manipulatrice radio. Elle dut, suivant l’ordonnance du docteur Lacroix, prendre et développer les clichés de ma cage thoracique sous plusieurs angles, mes bras, mes jambes tendues, pliées, dessus, dessous… bref, un point zéro d’une grande partie de mon squelette. Pendant près d’une heure, je me pliai avec docilité aux injonctions de l’opératrice ; « ne bougez plus, ne respirez plus, vous pouvez respirer… »

Cela fait, je rentrai dans ma chambre. Couché sur mon lit sans occupation, j’eus un long moment de recueillement où le verre à moitié vide de la veille devint par un miracle sans explication, soudainement, à moitié plein. Oh, rien de transcendant, juste un moral revigoré ! Corinne, la jeune et jolie infirmière, y était-elle pour quelque chose ? Ces pensées m’occupèrent jusqu’à l’heure du déjeuner.

En fin d’après-midi, le docteur Lacroix, accompagné de Corinne, pour ma plus grande joie, vint me rendre visite. Il m’apprit que j’étais porteur d’un poliovirus très certainement transmis par voie digestive, ce qui n’était certes pas anodin, en restant la forme la moins grave de la maladie. Pourtant, de faibles dégâts étaient déjà constatés sur ma cage thoracique, ma jambe et mon bras droit. Ils pouvaient être stoppés ou au moins très diminués. Le traitement serait sûrement long, doublé de kinésithérapie intensive adaptée. Je devais avoir confiance et mettre toutes les chances de mon côté, en gardant à l’esprit que le vaccin approchait à grands pas. À vrai dire, je n’étais pas rassuré, mais, réflexion faite, que pouvais-je espérer de mieux ? Me voyant dubitatif, il ajouta :

La jolie Corinne, souriante, approuva en me prenant la main, une façon de me faire part de sa solidarité ; solidarité à laquelle je fus très sensible.

S’apprêtant à partir, le docteur Lacroix ajouta :

Et Corinne d’ajouter :

Décidément, je commençais à apprécier ce lieu.

Dès qu’ils m’eurent quitté, je repris la lecture des derniers paragraphes des aventures de Fulgence et de son métro. Quelques planches de photos d’époque illustraient les pages centrales de l’ouvrage. Dieu que ces échafaudages en bois me parurent enchevêtrés et compliqués, l’excavation de milliers de mètres cubes de terre et de roche à l’aide de trains me sembla titanesque, le génie civil d’un tel ouvrage sur des volumes invraisemblables dépassait mon imagination. Ma question d’adolescent curieux se bornait à « Comment pouvait naître, dans le crâne d’un seul homme, même aidé de collaborateurs talentueux, un projet aussi pharaonique à partir d’une idée aussi simple ». L’idée étant de transporter rapidement, dans toute la ville, un nombre conséquent de gens en réseaux souterrains afin de désengorger la surface. Dit comme ça, c’est simple ! J’ai déjà annoncé mon âge et je dois reconnaître qu’à ce jour, je n’ai trouvé que des réponses partielles… Il est vrai que d’autres métros étaient déjà en circulation, c’était le cas de celui de Londres inauguré en 1863, puis d’Athènes en 1869 et Istanbul en 1875. Ces trois lignes, relativement courtes, fonctionnaient à la vapeur, posant d’énormes problèmes d’extraction de fumées.

Mon héros avait bien fait d’attendre, car ses trains souterrains fonctionnèrent d’emblée à l’électricité.

Après une nuit paisible et un copieux petit déjeuner, ma toilette faite, j’allai enfin découvrir la nouvelle chambre. Madame Florent m’y conduisit. La pièce était effectivement ouverte sur le parc par une vaste fenêtre à la Française, équipée de stores déroulants mus par manivelle. J’étais heureux, la lumière naturelle pénétrait les lieux et le cycle jour-nuit allait enfin rythmer mon temps. La vue se perdait sur de grands arbres occupant un sol engazonné très vert, pourvu de parterres fleuris, et sur des bâtiments annexes. Le portail des entrées et le chemin d’accueil étaient également dans ma ligne de mire. Ainsi, je pourrais voir arriver et partir Maman. Un lit médicalisé, un large fauteuil, une table roulante, un placard-vestiaire, deux aquarelles de paysages marins meublaient l’espace. Une porte située dans le petit couloir d’entrée ouvrait sur le cabinet de toilette et les WC.

J’installai la table roulante face à la fenêtre pour prendre mon repas. Impatient, je scrutais le portail afin de ne pas manquer l’arrivée de Maman. Elle ne viendrait pas avant quatorze heures, je m’étais résigné. Je n’avais plus rien à lire, mais le spectacle de l’extérieur combla mon attente. Je n’avais pas revu Corinne depuis la veille, peut-être n’était-elle pas de service durant le week-end. J’espérais en silence mieux la connaître, briser le tabou du vouvoiement. Je la trouvai jolie, très féminine, douce et avenante. Du haut de mes seize ans, ces qualités suffisaient à en faire un modèle, une muse !

Enfin, vers quatorze heures trente, je vis ma mère passer le portail, transportant un grand cabas et portant son sac à main en bandoulière. Vêtue de son manteau bordeaux agrémenté d’un foulard blanc et bleu ciel, elle avait fière allure ma Maman.

Quelques minutes après, elle frappa à ma porte, je fus si fier de lui ouvrir.