2,99 €

Mehr erfahren.

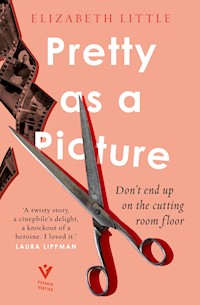

- Herausgeber: Goldmann

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Sprache: Deutsch

Janie Jenkins hat alles: Ruhm, Geld und gutes Aussehen. Doch dann wird ihre Mutter ermordet – und alle Beweise sprechen gegen sie. Das Problem: Janie kann sich selbst nicht daran erinnern, was in jener Nacht geschehen ist. Als sie zehn Jahre später aus dem Gefängnis entlassen wird, macht sie sich auf die verzweifelte Suche nach der Wahrheit. Eine Spur führt sie in die kleine Stadt Adeline in South Dakota, wo sie unter falscher Identität Stück für Stück die Vergangenheit ihrer Mutter entschlüsselt. Warum musste diese sterben – und trägt Janie tatsächlich Schuld an ihrem Tod?

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 500

Veröffentlichungsjahr: 2015

Ähnliche

Buch

Janie Jenkins wird im Alter von sechzehn Jahren für den Mord an ihrer prominenten Mutter schuldig gesprochen. Das Schlimmste ist: Janie weiß selbst nicht mehr genau, was in jener Nacht geschehen ist. Das Einzige, woran sie sich erinnert, ist, dass ihre Mutter sich mit einem fremden Mann gestritten hat und dabei die Wörter »Adeline« und »Tessa« fielen. Als Janie zehn Jahre später das Gefängnis verlassen darf, macht sie sich unter falscher Identität auf die Suche nach der Wahrheit. Ihre einzige Spur führt sie in die alte Goldgräberstadt Adeline in den Black Hills, wo sie tatsächlich auf Hinweise stößt. Langsam gelingt es Janie, die überraschende Vergangenheit ihrer Mutter zu entschlüsseln. Doch es kommt der Punkt, an dem Janie sich entscheiden muss, ob sie weiter vor Presse, Polizei und einem möglichen Mörder flüchten will – oder sich der Wahrheit stellt, die sie so verzweifelt sucht.

Autorin

Elizabeth Little ist in St. Louis geboren und aufgewachsen. Sie studierte an der Harvard University und veröffentlichte Artikel in der New York Times und dem Wall Street Journal. Nach zwei Sachbüchern wurde ihr Debütroman auf Anhieb ein Los Angeles Times Bestseller.

ELIZABETH LITTLE

––––––––––––––––––––––––––––––––

Mördermädchen

Roman

Aus dem Amerikanischen von Eva Kemper

Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.

Sollte dieses E-Book Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung dieses E-Books verweisen.

Die Originalausgabe erschien 2014 unter dem Titel »Dear Daughter« bei Viking, published by Penguin Group, New York.

1. Auflage Taschenbuchausgabe Januar 2016 Copyright © der Originalausgabe 2014 by Elizabeth Little Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2016 by Wilhelm Goldmann Verlag, München, in der Verlagsgruppe Random House GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München. Umschlaggestaltung: UNO Werbeagentur München Umschlagmotiv: © Getty Images/rubberball; FinePic®, München Autorenfoto: © Jonathan Vandiveer Redaktion: Annekatrin Heuer AG · Herstellung: Str. Satz: Uhl + Massopust, Aalen ISBN 978-3-641-15566-7V002www.goldmann-verlag.de

Für Kate und Sara

Manchen Mädchen fließt einfach von Geburt an Glitter durch die Adern.

Von: CNN Breaking News <[email protected]>

Betreff: CNN Breaking News

Datum: 17. Sept. 2013, 10:43:01 Uhr EDT

Im Zuge der laufenden Ermittlungen gegen das Kriminallabor des Los Angeles County, dem für die Jahre 2001 bis 2005 unsachgemäßer Umgang mit Beweismitteln vorgeworfen wird, hat ein kalifornischer Richter die Verurteilung von Jane Jenkins wegen Mordes aufgehoben.

Jenkins, 26, war 2003 für schuldig befunden worden, ihre Mutter, die bekannte schweizerisch-amerikanische Philanthropin Marion Elsinger, ermordet zu haben.

Als Jenkins heute früh in den Sitzungssaal in Sacramento gebracht wurde, erschien sie zum ersten Mal nach zehn Jahren wieder in der Öffentlichkeit. Journalisten waren bei dem Termin nicht zugelassen.

Jenkins soll noch im Laufe des Tages freigelassen werden. Auf die Frage nach Ms Jenkins’ Zukunftsplänen verweigerte ihr Anwalt Noah Washington heute vor dem Gerichtsgebäude jeden Kommentar.

Kapitel eins

Sobald meine Entlassung amtlich war, zogen Noah und ich unseren Plan durch. Es war alles vorbereitet. Andere Kleidung. Eine Perücke. Eine unauffällige Limousine. Wir änderten ein-, zweimal die Richtung, dann fuhren wir nach Süden, obwohl wir eigentlich nach Osten wollten. In San Francisco stieg eine junge Frau, die aussah wie ich, für uns in ein Flugzeug nach Hawaii.

Was bin ich mir clever vorgekommen.

Und was hab ich mich getäuscht – aber das wisst ihr wahrscheinlich längst.

Ich meine, mal ehrlich, ihr habt doch nicht geglaubt, dass ich einfach verschwinden würde, oder? Dass ich mich verkriechen und irgendwo abgeschieden mein Leben fristen würde? Oder mir eine einsame Insel, einen plastischen Chirurgen, eine Halbmaske aus weißem Porzellan und ein Zauberlasso zulege? Das könnt ihr vergessen.

Trotzdem, das hier habe ich nicht gewollt. Es gibt Aufmerksamkeit und Aufmerksamkeit – klar, durch die zweite Variante bekommt man Ruhm und Geld und kostenlose Designerschuhe, aber ich bin nicht Lindsay Lohan. Das Gesetz des abnehmenden Grenzertrags verstehe ich durchaus. Aber diese Unwissenheit konnte ich nicht länger ertragen. Deshalb bin ich hier.

Je mehr man sich erinnert, desto weiter dehnt sich die Wahrnehmung der eigenen Zeit, wusstet ihr das schon? Doch, wirklich. Dazu gibt es sogar Studien und so’n Scheiß. Wir können dem Tod zwar nicht davonlaufen, aber mit einem gut trainierten Gedächtnis kommt uns das Rennen zumindest ein wenig länger vor. Wir sterben natürlich immer noch, aber wir haben mehr gelebt. Irgendwie tröstlich, oder?

Es sei denn, wir reden von mir.

Stellt euch vor, jemand würde euch aus heiterem Himmel eine Goldmedaille in die Hand drücken und sagen, sie gehöre euch. Mein Gott, würdet ihr denken. Ich bin ja total großartig! Ich habe bei den Olympischen Spielen gewonnen. Aber Moment mal – wobei habe ich denn gewonnen? Und wann? Und wann habe ich überhaupt trainiert? Müsste ich nicht einen madonnamäßigen Bizeps haben? Wie konnte ich nur den entscheidenden Augenblick meines Lebens vergessen?

Und was bedeutet das?

Jetzt stellt euch vor, dass ihr keine Goldmedaille, sondern eine Verurteilung wegen Mordes kassiert habt, und ihr bekommt eine leise Ahnung davon, wie es mir geht.

Wenn ich an die Nacht zurückdenke, in der meine Mutter gestorben ist, kommt es mir vor, als wollte ich eine Zimmerantenne ausrichten, um ein schwaches Fernsehsignal aufzufangen. Hin und wieder stellt sich mal etwas scharf, aber meistens bekomme ich nur ein Knistern herein, eine undurchdringliche Wand aus weißem Rauschen. Manchmal fällt das Bild ganz aus. Dann wieder fehlt der ganze Fernseher. Hätte ich an dem Morgen danach auch nur kurz Zeit gehabt, einen klaren Gedanken zu fassen, hätte ich mir vielleicht ein, zwei hilfreiche Einzelheiten einprägen können, aber die Polizisten hatten mich so schnell aus dem Haus und in den Streifenwagen und auf die Wache verfrachtet, dass ich nicht mal darüber nachdenken konnte, was ich gerade trug, geschweige denn darüber, was ich vielleicht getan hatte. Gegen Mittag saß ich in einem Verhörraum und pulte getrocknetes Blut unter meinen Fingernägeln hervor, während mir zwei Detectives erklärten, was ich in mein Geständnis schreiben sollte.

Das kann ich ihnen nicht mal verübeln. Es war von vornherein klar, dass ich die beste Geschichte abgeben würde.

Danach folgte der Prozess, in dem es nicht darum ging, was ich wusste, sondern nur darum, was ich der Ansicht anderer Leute nach wusste, und bald konnte ich zwischen beidem nicht mehr unterscheiden. Und jetzt stehe ich da mit einem vermurksten Gedächtnis, einem Gewirr aufgebrachter Zeugenaussagen, scheinheiligen Porträts in Zeitschriften und Fernsehfilmen – die ganze Geschichte ist noch schlimmer zusammengestückelt als eine Best-of-Folge der True Hollywood Story. Ich weiß nicht mehr, was von mir stammt.

Und dann sind da noch die Beweise. Die einzigen Fingerabdrücke im Zimmer meiner Mutter: meine. Die einzige DNA unter den Fingernägeln meiner Mutter: wahrscheinlich meine. Der einzige Name, der in Blut geschrieben neben der Leiche meiner Mutter gefunden wurde: eindeutig meiner.

(Ganz genau. Dieses Detail kanntet ihr wahrscheinlich noch nicht, oder?)

Es ist schwer genug, an seiner Unschuld festzuhalten, wenn so viele Menschen davon überzeugt sind, dass man schuldig ist. Aber es wird unmöglich, wenn man selbst keine Gewissheiten hat – außer der schrecklichen, unausweichlichen Tatsache, dass man die eigene Mutter nicht besonders gemocht hat.

Diese Ungewissheit nagte an mir, wie Maden zermatschte sie mein halb verrottetes Hirn. Und im Gefängnis, abgeschottet von jeder Möglichkeit, anständig zu recherchieren, blieb mir nur meine Grübelei. Mit der Zeit betrachtete ich jeden alltäglichen Handgriff als ein Omen, als eine Kristallkugel, als Ziegeninnereien. Wie würde sich eine Mörderin die Zähne putzen? Wie würde sich eine Mörderin die Haare bürsten? Würde sie ihren Kaffee mit Zucker trinken? Oder ihren Tee mit Milch? Würde sie ihre Schnürsenkel einmal zuknoten? Oder zweimal?

Kleiner Scherz. Als hätten sie mir Schnürsenkel erlaubt.

Bei all den Schwierigkeiten, die das Eingesperrtsein mit sich brachte, war das vielleicht das Schlimmste für mich: Ich war ein zutiefst rationales Wesen und konnte nicht mehr tun, als schlichte Zeichen zu deuten. Ich beschloss, falls ich jemals freikommen sollte, würde ich versuchen herauszufinden, was wirklich geschehen war, wer ich in Wirklichkeit war.

Und ich ignorierte die Stimme, die sagte, ich würde es erst dann wissen, wenn ich wieder tötete.

< Nachrichten Noah Kontakt

Dienstag 17:14

Test. Funktioniert das neue Handy?

Ist die Nachricht angekommen?

(Ich bin’s, Noah.)

Was soll der Scheiß

Das nennt man Chatten.

Ich weiß was das ist ich weiß nur nicht warum wir das machen

Ich muss sicher sein, dass ich dich

erreichen kann.

Reden die Leute echt nicht mehr miteinander

Willkommen in der Zukunft.

Kann ich jetzt wieder ins Gefängnis

Anpassen oder draufgehen, Jane.

:)

Kapitel zwei

Sechs Wochen nach meiner Entlassung, am letzten Dienstag im Oktober, stand ich in einem Hotel in Sacramento vor dem Spiegel. Seit einer halben Ewigkeit spielte ich wie eine vorpubertäre Blödbratze an meinen Haaren herum und versuchte, meinen ganzen Mut zusammenzukratzen. Ich wollte sie abschneiden oder färben.

Im Gefängnis waren meine Haare das Einzige gewesen, was mir geblieben war, das Letzte, was ich war. Und die Pflege war scheißschwierig gewesen – ich hatte nur diese Tütchen mit wässrigem Shampoo, die nicht größer sind als die Ketchupdinger bei McDonald’s. Andere Mädchen träumten von Sex oder Drogen oder Zigaretten; ich hätte meine linke Niere für einen Klecks bekacktes Pantene gegeben. Ich hätte es mir wesentlich leichter machen können, wenn ich sie abrasiert, abgeschnitten oder abgeflammt hätte, aber das tat ich nicht. Meine Eitelkeit war schon immer meine auffälligste Schwäche gewesen.

Irgendwas wichtig zu nehmen ist ein Anfängerfehler. Aber ich konnte einfach nicht anders.

Ich kämmte die Haare mit den Fingern durch. Obwohl ich mir so viel Mühe gegeben hatte, fühlten sie sich immer noch an, als hätte eine Katze sie ausgewürgt. Verfilzt. Klebrig. Die groben Strähnen und gesplissten Enden reichten mir bis zur Taille. Ich wischte mit den verschwitzten Handflächen über mein Spiegelbild wie eine alternde Liz Taylor, die eine Kameralinse einfetten will. Half auch nicht. Ich wandte mich ab.

Weil ich mich nicht eingeengt fühlen sollte, hatte Noah mir eine dieser Edelsuiten für längere Aufenthalte besorgt. Neunzig Quadratmeter Beige an Beige, vollgestellt mit »modernen« Möbeln und voller Flyer über die Annehmlichkeiten des Hotels. Internet! Kabelfernsehen! Besteck! Es war für mich mit Abstand der netteste Ort seit Jahren.

(Und ich konnte ihn nicht ausstehen. Zu viel freier Raum. Zu viele Fenster. Zu viele Kissen. Schlafen konnte ich nur in der Badewanne, wenn überhaupt. Die Enge um mich wirkte so beruhigend wie eine Umarmung – oder vielleicht mehr wie eine Zwangsjacke.)

Ich watete durch einen ungeschickt platzierten Haufen nachgemachter Noguchi-Beistelltischchen und warf mich aufs Sofa, um mir die Nachrichten anzusehen. Seit ich hier war, lief der Fernseher durchgehend – zu jeder vollen Stunde schaltete ich auf HLN, bis ich irgendwann zu MSNBC, CNN und Fox weiterzappte. Wenn ich masochistisch drauf war, sprang ich rüber zu E!. Nach über einem Monat waren die Berichte weniger investigativ als spekulativ, aber gerade auf diese Spekulationen war ich aus. Nichts kann einen ausgefeilten Plan leichter über den Haufen werfen als ein blöder Zufall. Ich legte die Füße auf den Sofatisch.

Es war mitten in der Nacht, und die Sender taten nicht einmal mehr so, als würden sie sich für wichtige Dinge interessieren; das Hauptthema war ich. Die Moderatorin hatte ein aggressiv symmetrisches Gesicht und setzte einen verbissenen Blick auf, was nicht zu ihrer Haltung passte. Sie saß da wie bei einem Schönheitswettbewerb. Trotz ihrer grimmigen Miene war ihre Stirn so glatt wie Glyzerinseife. Sie war mindestens zwei Jahre jünger als ich.

Ich rieb mir das Gesicht und dachte über Botox nach.

Der Fischmund der Frau bewegte sich. Ich stellte den Fernseher lauter. »Jane Jenkins wurde vor zehn Jahren wegen des Mordes an ihrer Mutter zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt. Vor sechs Wochen kam sie frei, nachdem ein Richter ihre Verurteilung zusammen mit acht weiteren aufgehoben hatte. Der Grund für diese Entscheidung waren die laufenden Ermittlungen gegen Mitarbeiter des Kriminallabors von Los Angeles, die zwischen 2001 und 2005 vorsätzlich Beweise manipuliert haben sollen. Trotzdem hält die überwältigende Mehrheit der amerikanischen Öffentlichkeit Jenkins immer noch für schuldig: In einer Umfrage der McClure Post und der ABC News antworteten letzte Woche 87 Prozent der Befragten, sie seien ›überzeugt‹ davon, dass Jenkins für den Mord an ihrer Mutter verantwortlich ist.«

Eine Frau mit einer Kroko-Birkin kommentierte, die anderen 13 Prozent seien von meiner Schuld »restlos überzeugt«.

»Kein Wunder also, dass Jenkins sich seit ihrer Entlassung noch nicht in der Öffentlichkeit gezeigt hat – oder auch nur erkennen lässt, wo sie sich aufhält. Sollte sie allerdings auf einen Neuanfang hoffen, könnte sie enttäuscht werden: Heute hat Crime-Blogger Trace Kessler, der sich seit 2003 mit dem Mord beschäftigt, eine Belohnung von 50000 Dollar für Hinweise auf Jenkins’ Aufenthaltsort ausgesetzt …«

Ich griff hinter den Fernseher, zog den Stecker und wünschte, mit dem Internet könnte ich das Gleiche tun. Mit einem abgekauten Fingernagel tippte ich gegen mein Spiegelbild auf dem dunklen Bildschirm.

Trace Kessler. Weniger ein Dorn im Auge als eine Schlinge um meinen Hals. Sollte sich ihm je die Gelegenheit bieten, würde er sicher keine Sekunde zögern, diese Schlinge zuzuziehen.

Schluss jetzt. Mach es endlich.

Ich ging zu der Küchenzeile, wo ich den Dreierpack Allzweckscheren aufbewahrte, den Noah bei seinem letzten Besuch mitgebracht hatte. Die Scheren schnitten ungefähr so gut, wie ein toter Hund beißt. Als ich sie auf der Innenseite meines Arms ausprobierte, hinterließen sie nur eine trockene, schweinchenrosa Linie. Ich knirschte mit den Zähnen. Für Noah war das wahrscheinlich schon ein Kompromiss, sagte ich mir. Wie ich ihn kannte, konnte ich von Glück sagen, dass er mir keine Kinderscheren mitgebracht hatte.

Als ich ihm erzählte, dass ich mir die Haare abschneiden wollte, war er ganz starr geworden. Sogar die bläuliche Haut unter seinen Augen spannte sich, als hätte ich ihn um waffenfähiges Uran oder Zombie-Bienen-Mutanten gebeten. »Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist«, sagte er, weil Noah Washington unterm Strich doch nur eine alte Drama-Queen war.

Ich verdrehte die Augen. »Ich habe doch nicht gesagt, du sollst mir Rasierklingen mitbringen.«

»Das würdest du auch nie. Zu offensichtlich.«

»Zu wenig eindrucksvoll«, korrigierte ich ihn – unterm Strich war ich nämlich auch nur eine alte Drama-Queen.

In einem der Küchenschränke fand ich einen Kaffeebecher und stellte ihn umgekehrt hin, damit ich die Schere an dem unglasierten Rand auf der Unterseite schärfen konnte; diesen Trick hatte ich in der Gefängnisbibliothek gefunden, in der völlig unpassenden Abteilung für Campingratgeber. Ich zog die Klingen in beide Richtungen über die schmutzig weiße Keramik und spürte, wie die gleichmäßige Bewegung, die Schwingungen, das leise, sanfte Kratzen der Klingen meinen Groll vertrieben.

Mit der scharfen Schere ging ich zurück ins Bad, packte eine Handvoll Haare und zog sie straff. Sie waren endlich halbwegs trocken, kräuselten sich schon und standen ab, was meine Mutter immer wahnsinnig gemacht hatte. Sie hatte mich immer dazu bringen wollen, mir die Haare hochzustecken – zu einem Pferdeschwanz, einem Dutt, einem Chignon. »Du könntest richtig elegant aussehen, wenn du wolltest«, hatte sie einmal in einem seltenen Anflug von mütterlichem Optimismus gesagt. Ich starrte in den Spiegel, strich mit beiden Händen alle Haare zurück und drehte sie auf dem Kopf zusammen. Dadurch wirkte mein Hals länger, meine Kieferpartie schärfer geschnitten, meine Augen strahlender, und sogar in dem schaurigen Licht des Hotelbadezimmers konnte ich erkennen, dass sie recht gehabt hatte. Vielleicht gab es doch noch etwas Hübsches an mir.

Scheiß drauf. Das sind bloß Haare.

Am nächsten Samstag kam Noah um kurz vor fünf Uhr morgens ins Hotel, wie versprochen. Nachdem er die Tür hinter sich verriegelt hatte, sah er mich komisch an. »So kann man die Fotografen wohl auch abschrecken.«

»Alter Schmeichler.«

Er warf mir eine Tüte Donuts zu. »Das Beste, was ich zu dieser unchristlichen Zeit auftreiben konnte.«

Widerstrebend fing ich sie auf. Ich hatte versucht, so viel wie möglich zuzunehmen, aber ich konnte mir ja schlecht irgendwo Burger und Pommes holen, und Lieferdienste kamen nicht infrage. Also hatte ich mich von Ramen, diesen japanischen Nudeln, aus dem Supermarkt ernährt – Ramen mit Hähnchen, Ramen mit Sahnehähnchen, Ramen mit scharfem Chilihähnchen –, und was mir an Muskeln fehlte, wog ich allmählich mit Fett auf. Ich bildete mir ein, wenn ich ganz still dasaß, spürte ich das Salz unter meiner Haut blubbern. Was hätte ich nicht für einen netten leichten Salat oder ein Brechmittel gegeben.

Noah sah zu, wie ich den letzten Donut herunterwürgte, und beäugte kritisch meine knubbeligen Ellbogen und das hervorstehende Schlüsselbein. Das Schlimmste konnte er gar nicht sehen, das eingesunkene Brustbein, die messerscharfen Hüftknochen. Der Stoff, aus dem physiologische Grenzzustände sind, verfrühte Geburt und bevorstehender Tod. Und Gefängnisessen. »Du bist immer noch zu dünn«, meinte er.

»Und du bist immer noch zu streng.«

Sein Blick huschte zur Seite, ein typisches Ausweichmanöver. Ich redete mir gerne ein, dass er mit all seinen Klienten so umging. Er wahrte professionelle Distanz und achtete darauf, keine Antworten auf Fragen zu entdecken, die er nie stellen wollte. Aber hier war es etwas anderes: Ich war es, die keine Antworten entdecken sollte.

Noah war mein siebter Anwalt – oder schon der achte? Mein Gott, auch das habe ich vergessen. Ich weiß noch, dass ich zuerst von einem der Anwälte meines ehemaligen Stiefvaters verteidigt wurde, einem echten Pokerface, aber er sägte mich ab, als er begriff, wie viele Beweise gegen mich sprachen. Dann kam ein Hollywood-Anwalt, der gut mit der Presse umgehen konnte, aber den habe ich gefeuert, als ich seine bunt gestreiften Hemden gesehen habe. Ihm folgte eine Reihe Winkeladvokaten, einer verrufener als der andere. Zum Teil waren sie hinter dem Geld her, das ich erben würde, wenn wir ein, zwei Gesetze aushebeln konnten, und der Rest wollte einfach berühmt werden.

Noah dagegen wollte mit Geld oder Ruhm oder auch mit Macht nichts zu tun haben – genau deshalb wollte ich ihn. Als meinen Anwalt, meine ich.

Wir waren seit 2006 zusammen, dem Jahr, in dem ich mich endlich so weit berappelt hatte, dass ich an eine Berufung dachte. Er war – na ja – wie soll man Noah beschreiben? Groß, gutaussehend, bescheiden. Strubbelige braune Haare, die im Sommer blond wurden. Ein Akzent wie aus einem Stück von Tennessee Williams und eine angeborene Neigung zur Bauernbräune. Aufgewachsen war er scheißarm in irgendeinem miesen Kaff in Mississippi, wo es an allem fehlte, nur nicht an Ärger mit Daddy, und trotzdem hatte er sich einen unglaublichen Optimismus bewahrt. Ich wette, er fährt immer noch jedes Thanksgiving nach Hause und glaubt, dieses Mal könnte er seiner Familie endlich den Ärger über die Aufhebung der Rassentrennung ausreden.

Noahs Namen hatte ich von einem der wenigen Wachleute bekommen, die nicht gut ertrugen, was uns die Isolationshaft im Hochsicherheitstrakt antat, und sobald ich mir die Erlaubnis für einen Stift und Papier erarbeitet hatte, schrieb ich ihm. Erst nach siebzehn Briefen hatte ich ihn so weit, dass er mich besuchte, denn er musste mich sehen, das war entscheidend. Hätte er meinen Fall – oder mich – nur nach den Fakten beurteilt, hätte er mich nie als Klientin übernommen.

Aber beim ersten Blick auf mich hatte ich ihn. Ich befand mich nicht an meinem Tiefpunkt, aber auch nicht weit davon entfernt: Haut und Knochen und halb katatonisch. Dass er wirklich da war, glaubte ich erst, als wir uns schon zwanzig Minuten unterhielten. Er war mein erster Besucher seit Jahren.

Wie ich erwartet hatte, bekam er ebenso schlagartig wie unvorsichtigerweise Mitgefühl mit mir. Sieben Wochen Einzelhaft haben nicht viele Vorteile, aber mit Sicherheit wecken sie menschliche Anteilnahme.

Eines müsst ihr über Noah unbedingt wissen: Egal, was ihr gehört habt, er will wirklich etwas bewirken, für die geknechteten Massen kämpfen oder so (wahrscheinlich ist er schon mit einem Jahr aufs Töpfchen gegangen, um seinen Beitrag zum Umweltschutz zu leisten). Schon die Verbindung zu ihm wusch mich ein Stück weit rein. Er war die Tourvel zu meinem Valmont. Die Hillary zu meinem Bill. Die Cindy Lou Who zu meinem Grinch.

Wäre ich ein besserer Mensch, hätte ich ihn schon vor Jahren gefeuert.

An diesem Morgen in der Hotelsuite sah Noah aus, als hätte er die ganze Nacht durchgemacht, und wahrscheinlich hatte er das sogar, weil er so viel für mich erledigen sollte. Seine Haare standen in wirren Büscheln ab, und sein üblicher Hundeblick hatte von Basset zu Bluthund gewechselt. Als er sich mir gegenüber hinsetzte, fielen ihm langsam die Augen zu, bis er sie mit einem Ruck wieder aufriss.

Mühsam zog er eine prall gefüllte Mappe aus der fleckigen, ramponierten Aktentasche, die er als Gegengewicht zu seinem guten Aussehen so gerne mit sich herumschleppte.

»Deine Papiere«, sagte er.

Er hielt die Mappe eine Sekunde länger als nötig fest.

Ich klappte den Deckel auf. Ganz oben lag ein Führerschein. Ich hielt ihn ins Licht, um mir das Foto anzusehen. Ein ungleichmäßiger Topfschnitt und ein trutschiger Pony. Eine billige Brille mit Metallrahmen, durch die man vergrößert Kontaktlinsen in der Farbe von nasser Pappe erkannte. Meine Haare hatten den gleichen Farbton. Ich sah aus wie jemand, der nicht wusste, was Masturbieren ist.

Keine Ahnung, wie Noah den Führerschein so schnell besorgen konnte. Irgendjemand musste ihm einen Riesengefallen schuldig gewesen sein.

Ohne mich aus den Augen zu lassen, versuchte Noah, es sich auf einem Bauhaus-Clubsessel gemütlich zu machen, der von seiner Farbe her in ein Waisenhaus bei Dickens gepasst hätte.

»Hier auf dem Sofa ist reichlich Platz«, sagte ich und inspizierte weiter den Führerschein.

»Auf dem Ding sitzt man wie auf Steinen«, antwortete er. »Warum habe ich hier doch gleich gebucht?«

»Weil es für dich die erste Gelegenheit war, mich zu verwöhnen.« Ich hielt das nächste Blatt Papier hoch. »Hat es bei der Namensänderung keine Probleme gegeben?«

»Nein. Sie ist legal – na ja, so gut wie. Willst du dich Becca oder Becky nennen?«

»Wenn du mich Becky nennst, erzähle ich People, dass dein Lieblingsbuch Der ewige Quell ist.«

Hätte ich mir irgendeinen beliebigen Namen aussuchen können, hätte ich einen luftig-leichten, versponnenen gewählt, einen wie Coralie oder Delphine, den eine grande dame ihrem petit chien geben würde. Denn niemand – wirklich niemand – träumt mehr von schönen Namen als Mädchen, die Jane heißen. Und aus gutem Grund, oder? Ich meine, selbst unsere bekanntesten Janes sind unglaubliche Schnarchnasen. Austen, Eyre, Doe? Alte Jungfer, Einfaltspinsel, Leiche. Ein Wunder, dass ich überhaupt so gut zurechtgekommen bin.

(Allerdings hat Jane wenigstens noch einen Hauch Würde. Nach meiner Verhaftung hat mich die Regenbogenpresse Janie getauft, und alle anderen haben es ihr nachgemacht. Als bräuchte ich noch einen Grund, um Aerosmith zu hassen.)

Aber in meiner Welt gab es keinen Platz für Schrullen – hatte es noch nie gegeben –, also hatte ich mir einen Namen ausgesucht, der bei den Leuten Vertrauen weckte … und den sie sofort wieder vergaßen. Rebecca Parker war dafür so perfekt, dass ich fast Angst hatte, ich könnte ihn selbst vergessen.

Noah räusperte sich. »Bist du geistig noch anwesend?«

Ich ging die Mappe weiter durch und erinnerte mich, dass ich – wie hatte dieser Therapiefuzzi es noch formuliert? – den Moment bewusst wahrnehmen sollte. »Sozialversicherungsnummer?«, fragte ich.

»Ist auch dabei«, sagte er. »Damit habe ich den Großteil der letzten beiden Wochen verbracht, meistens in einer Schlange oder der Warteschleife. Das war die perfekte Gelegenheit, mal über meine glanzvolle Karriere nachzudenken und zu überlegen, an welchem Punkt alles schiefgelaufen ist.«

»Du hättest es so machen sollen wie ich«, meinte ich. »Sechsundzwanzig, sagenhaft reich, und ich habe nicht mal die Highschool beendet.«

»Genau. Weißt du, was meine Mom mir immer sagt? ›Noah‹, sagt sie, ›wieso bist du nicht mehr wie diese nette Janie Jenkins?‹«

»Da ist sie nicht die Einzige.«

Das war ein altes Spielchen zwischen uns, aber es brachte mich immer noch zum Lächeln. Noah griff nach meiner Hand und schaffte es, mit den Fingerspitzen meine Knöchel zu streifen, bevor ich zurückzuckte.

»Was ist mit dem Geld?«, fragte ich.

Nach einem kurzen Moment schob er einen braunen Umschlag über den Sofatisch. Ich öffnete ihn und fand darin Kontoauszüge und Belege für Überweisungen und Investments – und eine Rolle Geldscheine. Das Vermögen meiner Mutter war freigegeben worden, trotzdem befand ich mich praktisch auf der Flucht und durfte bei meinen Geschäften keine Spuren hinterlassen. So viel Bargeld bei mir zu haben war allerdings fast genauso riskant.

Ich fing an, das Geld zu zählen, aber als ich zum dritten Mal den Faden verlor, gab ich auf. Ich stützte den Kopf in die Hände und schloss die Augen. Aus dem Nebenzimmer drang ein leises Brummen – ich hatte den Ventilator im Bad nicht ausgeschaltet. Den Gang hinunter knallte eine Tür zu.

Ich wollte gerade irgendetwas sagen, ich weiß gar nicht, was, als Noah sich vorbeugte und mir mit einem Gesichtsausdruck, den ich nur zu gut kannte, zuvorkam. »Ich weiß ja, du bist eine erwachsene Frau, du kannst tun, was du willst …«

(Hat ein Satz, der mit »Ich weiß ja« anfängt, für das Gegenüber schon jemals etwas Gutes verheißen?)

Ich stieß den Atem aus. »Das ist jetzt nicht dein Ernst, oder?«

»Ich glaube nur, du solltest einkalkulieren, dass du unter Umständen nicht so einfach verschwinden kannst.«

»Natürlich kann ich das. Der nette Richter hat es doch gesagt.«

»Sämtliche Nachrichtensender im Kabelnetz haben die Aufnahmen von der Verhandlung wiederholt.«

»Gut – dann erwarten alle, ich würde aussehen wie früher.«

»Jane, sie haben einen Film über dich gedreht.«

»Noch besser! Dann erwarten alle, ich würde aussehen wie diese Dingsda.« Ich runzelte die Stirn. »Was macht sie eigentlich? Treibt sie es immer noch mit diesem Typen aus dem Film mit den Zauberern?«

»Kannst du mal fünf Sekunden ernst sein?«

»Es wird schon alles laufen, Noah. Ich bin ja nicht blöd.«

»Normalerweise nicht.«

»Nie.«

»Ich weiß gar nicht, ob das immer so gut ist.« Er zögerte, sammelte sich, rupfte wieder an seinen Haaren. »Du kannst es dir auch immer noch anders überlegen. Du kannst ganz offen leben. Ehrlich gesagt: Je mehr du dich versteckst, desto mehr werden sie dich suchen, und ich kann auch nur bis zu einem bestimmten Punkt etwas ausrichten.«

Über das, was ich als Nächstes sagen musste, wollte ich nicht groß nachdenken.

»Tja, wo wir gerade dabei sind – ich glaube, an diesem Punkt sollten wir Schluss machen.«

»Wie bitte?«

»Versteh mich nicht falsch, ich bin dir wahnsinnig dankbar für alles, aber ab jetzt …«

Er kniff die Lippen zusammen. »Soll das heißen, ich bin entbehrlich geworden?«

»Wenn der fünfte Zusatzartikel in den letzten Wochen nicht geändert wurde, dann ja.«

»Also … das war’s? Mir hätte klar sein müssen, dass du das machst.«

»Nimm es nicht persönlich. Wir sind doch kein Pärchen oder so.«

(Freundlichkeit liegt mir nicht besonders, aber Erbarmen ist eine andere Sache.)

Noah knallte seinen Aktenkoffer auf den Tisch und ließ die Schlösser aufschnappen. Sekunden später landete ein Plastikbeutel auf meinem Schoß.

»Ich dachte, das willst du vielleicht haben.«

Ich senkte den Blick und musste mich zusammenreißen, um nicht die Hände vors Gesicht zu schlagen. In dem Beutel waren die ganzen Sachen, die ich damals an dem Morgen auf der Polizeistation bei mir hatte – und die einzigen persönlichen Besitztümer, die ich nach meiner Entlassung abgeholt hatte. Ein Lippenstift, aus dem die rosa Masse hervortrat, mehrere Lidschattenfarben, die aus der Halterung gebröckelt waren. Ein Selbstbräuner, dessen Bestandteile sich getrennt hatten, zwei Drittel fettiger Matsch, ein Drittel schimmerndes Kackbraun. Ein Streichholzbriefchen, ein Schlüsselbund, Melatoninpräparate. Zu viele Kreditkarten.

»Hatte ich nicht gesagt, du sollst den ganzen Scheiß wegschmeißen?«

»Du weißt doch nicht mal, was da drin ist.«

»Ich will die Sachen nicht.«

»Sieh sie dir wenigstens an.«

»Ich will sie nicht.«

»Jane …«

Als er seine Hand auf meine Schulter legte, wusste ich, was jetzt kam, aber ich war zu müde, um mich zu wehren. Also lehnte ich mich einfach zurück, schaute zum Fenster und ließ ihn diesen ganzen Mist loswerden, den man sich besser für Stickkissen und Weihnachtskarten aufheben sollte. Am Ende sagte er, was er immer sagte: »Du hast es nicht getan. Ich wünschte, du würdest mir das glauben.«

Und ich sagte, was ich am Ende immer sagte: »Ich glaube es dir ja.«

Eine Sache müsst ihr noch über Noah wissen. Er dachte, wenn man etwas glaubt, könnte man es dadurch auch wahr machen.

JANE JENKINS

Aus Wikipedia, Die freie Enzyklopädie (Weitergeleitet von Janie Jenkins)

Jane Jenkins (*22. November 1986) ist eine US-amerikanische Prominente, Erbin und verurteilte Mörderin.

Kindheit und Jugend [Bearbeiten]

Da ihre Verwandten seit Langem den Kontakt mit der Presse verweigern und in Jenkins’ eigenen Berichten über ihre Kindheit Unstimmigkeiten aufgefallen sind, gibt es kaum gesicherte Details über Jane Jenkins’ frühe Kindheit. Die Eckdaten immerhin sind bekannt: Ihre Eltern waren die Society-Lady Marion Elsinger (geborene Jenkins) und der Schweizer Industrielle Emmerich von Mises, der kurz nach der Geburt seiner Tochter starb. Jenkins wuchs vor allem in der Schweiz und dem umliegenden Ausland auf, im August 2001 zog sie mit ihrer Mutter und ihrem Stiefvater nach Los Angeles.

Bekanntheit [Bearbeiten]

Erste Bekanntheit erlangte Jenkins durch Gerüchte über eine Beziehung zu dem skandalumwitterten britischen Sänger Oliver Lawson. Die Beziehung wurde von beiden nie öffentlich bestätigt, allerdings wurde Lawson von Jenkins begleitet, als er nach einer Überdosis Heroin ins Krankenhaus eingeliefert wurde. Obwohl das Paar danach nie wieder zusammen gesehen wurde, blieb Jenkins mit ihrem Hang zu kühner Mode und kühnen Männern im Blickpunkt der Öffentlichkeit und wurde in den Klatschspalten und Boulevardzeitungen schnell zu einer festen Größe.

Trotz ihrer zunehmenden Berühmtheit hielt Jenkins sich von Film und Fernsehen fern – eine Seltenheit in Hollywood – und erklärte 2002, sie verbringe ihre Zeit lieber mit »Sachen, die nicht zum Kotzen sind«.

Privatleben [Bearbeiten]

Es gab Gerüchte über Beziehungen mit Tobey Maguire, Joshua Jackson, Oliver Lawson und Jim Adkins von Jimmy Eat World. Jenkins besaß einen Lhasa Apso namens Fuckface.

Verhaftung und Verurteilung [Bearbeiten]

Im Sommer 2003 wurde Jenkins’ Mutter tot in ihrer Villa in Beverly Hills aufgefunden. Jenkins, die aus der turbulenten Beziehung zu ihrer Mutter nie einen Hehl gemacht hatte, wurde am selben Tag verhaftet und nach Erwachsenenstrafrecht angeklagt. Im Anschluss an den dreimonatigen Prozess und die Beratungen der Geschworenen, die zwei Wochen dauerten, wurde Jenkins des Mordes für schuldig gesprochen und zu einer lebenslangen Gefängnisstrafe verurteilt. Zur Verkündung des Strafmaßes erschien sie in Alexander McQueen.

Aufgrund der Ermittlungen gegen das Kriminallabor des Los Angeles County wegen Beweismittelfälschung wurde Jenkins im September 2013 aus der Haft entlassen. Es ist nicht bekannt, wo sie sich zurzeit aufhält.

Kapitel drei

Ich arbeitete mich schnell durch das Hotelzimmer, ohne auf das lästige Rasseln in meiner Brust zu achten. Was sich da meldete, wollte ich nicht eingestehen. Außerdem musste ich mich konzentrieren: aufs Aufräumen und Putzen und darauf, die Türknäufe und Tischflächen und Griffe abzuwischen. Die Plastikfolie aus dem Bad durfte ich auch nicht vergessen. Ich stopfte sie in meinen Koffer, damit ich sie später wegwerfen konnte. Meinen ganzen alten Krempel schmiss ich in meine Handtasche und mischte ihn unter den neuen Krempel, in der Hoffnung, ich würde beides bald nicht mehr auseinanderhalten können. Danach war ich so dumm, kurz durchzuatmen – und in der Stille zwischen zwei Aufgaben geriet mein Gleichmut ins Wanken.

Ich betrachtete den Stuhl, auf dem Noah gesessen hatte. Über unsere Beziehung machte ich mir keine Illusionen. Sieben Jahre lang war er der Dreh- und Angelpunkt meines Lebens gewesen, und das nicht, weil er mich davor bewahrt hatte, den Verstand zu verlieren, sondern weil wir zusammen unseren ganz eigenen Wahnsinn erschaffen hatten.

Jetzt war meine folie à deux zu einer folie à une geworden.

Ich drückte eine Hand auf meinen Solarplexus.

So funktioniert das bei Menschen wie mir. Selbstmitleid ist unsere Sonne, um die wir kreisen, die große Gravitationskraft, die uns alle, für die Es Nicht So Gut Gelaufen Ist, beherrscht. Wenn wir Glück haben, kann uns ein Ziel (Rache, Vergebung, Kekse, nicht unbedingt in dieser Reihenfolge) vor dem Absturz, vor dem Verglühen bewahren, aber wenn wir glauben, wir könnten uns je befreien, machen wir uns nur etwas vor.

Aber dafür hat Gott Xanax erschaffen. Ich steckte mir eine halbe Tablette unter die Zunge und ging zur Tür. Ich musste den Zug erreichen.

Ich schätze, mir blieben etwa zwei Wochen, bis Trace Kessler und die restliche Presse mich aufspürten – und eine Woche, bis Noah es begriff.

Ganz genau: Noah hatte ich auch angelogen.

Das immerhin war eine neuere Entwicklung. Als er mich zum ersten Mal, noch eher hypothetisch, fragte, wohin ich gehen würde, wenn ich herauskäme, blieb ich ehrlich: »Irgendwo in die Mitte.«

Er verdrehte die Augen gen Himmel; diesen Reflex konnte er sich nicht abgewöhnen, obwohl er schon seit Jahren gegen Unrecht kämpfte, das Gott leicht aus der Welt schaffen könnte, wenn er mal den Hintern hochbekäme. »›Die Mitte‹, wie du es nennst, umfasst einen ganz schön großen Teil des Landes. Dann lass mal hören, kleine Kalifornierin, denkst du an eine bestimmte Gegend?« Er hob eine Hand. »Und nein, du darfst mir jetzt nicht mit ›einem von diesen großen eckigen Staaten‹ kommen.«

»Wie wäre es dann mit einem von diesen kleinen eckigen Staaten?«

»Janie«, sagte er, weil er wusste, dass ich mich darüber ärgern würde.

Stirnrunzelnd blickte ich in die Ferne, als würde ich nicht längst den halben Tag darüber nachdenken, wo ich überall lieber wäre. »Na ja«, erwiderte ich, »ich glaube, eine Kleinstadt wäre das Beste.«

»In Kleinstädten gibt es auch CNN …«

»So weit von Fred Segal entfernt rechnet doch keiner mit mir.«

»… und Neuigkeiten verbreiten sich in einer Kleinstadt wie ein Lauffeuer. Klatsch noch schneller.«

»Nicht, wenn er langweilig ist«, wandte ich ein.

»Du könntest nicht mal langweilig sein, wenn du es wolltest.«

»Man darf doch noch träumen.«

Zwei Stunden nach den ersten Nachrichten über das Kriminallabor und die ganzen Urteile, die aufgehoben werden sollten, war er bei mir. Ein paar Tage später stand unser Plan: Sollte ich entlassen werden, würde ich nach Wisconsin ziehen, in irgendein Städtchen, das nahe genug an Chicago lag, damit Noah nach mir sehen konnte, wenn er dort war, aber weit genug weg, dass dort keine wichtigen Leute wohnten. Ich würde mir eine Doppelhaushälfte mit Lamellenvorhängen suchen, mit einem Pick’n’Save und einem Hobby Lobby um die Ecke, damit ich zu Fuß hingehen konnte. Ich würde mir einen anderen Namen und eine andere Frisur zulegen und alles, was ich brauchte, bei Amazon bestellen. Vielleicht würde ich sogar in die Kirche gehen – wer würde mich da schon suchen?

Am schwierigsten, dachte Noah, wäre es, dorthin zu kommen.

Mir war sofort klar, dass ich den Zug nehmen würde. Noah fand die Idee dumm, aber ich erklärte ihm, ich müsste dann weder zum Tanken anhalten noch irgendwo meinen Ausweis zeigen. Weder müsste ich eine Sicherheitsschleuse passieren noch einen Flugplan einreichen. Oder mir mit jemandem das Bad teilen. Und obendrein wüssten die meisten Leute gar nicht, dass man heutzutage noch mit dem Zug fahren konnte.

Aber vor allem wollte ich den Zug nehmen, damit ich mich in einem Abteil verstecken und auf halber Strecke nach Chicago aussteigen konnte, ohne dass jemand etwas mitbekam. Dann würde ich ein Auto nehmen, von dem Noah nichts ahnte, und in eine Stadt fahren, von der er noch nie gehört hatte. Was heißt, ich hatte überhaupt nicht vor, nach Wisconsin zu gehen.

Herrje, könnt ihr euch das überhaupt vorstellen?

Rebecca Parker, hatte ich beschlossen, gehörte zu diesen Menschen, deren Persönlichkeit aus einem so großen schwarzen Loch bestand, dass ihr ganzer Körper hineingesogen wurde. Also gab ich mich wie die Königin der Mauerblümchen, bevor ich in den Flur hinaustrat: vorgezogene Schultern, gesenkter Blick, X-Beine. Ich zog mir die Haare vors Gesicht und ließ ein, zwei Strähnchen an meinen Lippen kleben.

Dann öffnete ich die Tür und ging in den Flur.

Showti …

Ich schlug mir eine Hand vor den Mund und wirbelte herum. Gerade noch rechtzeitig schaffte ich es ins Badezimmer, um alle vier Donuts und die unverdauten Überreste der Nudeln mit Salsa picante von gestern Abend wieder von mir zu geben.

Fremde. Ich würde Fremden begegnen müssen. Und jeder von ihnen konnte ein Paparazzo sein. Jeder konnte Trace Kessler sein. Bei jedem bestand die Möglichkeit, dass er mich am liebsten tot sehen wollte.

Ich hatte noch etwas vor Noah geheim gehalten: die Morddrohungen.

Während meiner Haft bekam ich einen ganzen Himalaja an Post, und weil ich phasenweise nichts anderes lesen durfte, kenne ich viele Briefe auswendig. Einige stammten von Fans:

Liebe Janie,

ich weiß, dass du es nicht getan hast!

Ein paar kamen von Leuten, die mich hassten:

Liebe Janie,

ich weiß, dass du es getan hast!

Aber vor allem waren es hunderttausend Variationen von:

Liebe Janie,

willst du ficken?

Daneben gab es die weniger freundlichen Briefe, die ausführten, wie sehr ich für meine Tat leiden sollte, und in denen mit viel Liebe zum Detail beschrieben wurde, wie ich schreien würde, wenn man mir die Kehle durchschnitt/das Gesicht blutig schlug/meinen Körper missbrauchte – diese Briefe hätte man mir gar nicht geben dürfen, aber offenbar saßen auch in der Poststelle ein paar Leute, die mich hassten. Schon ein solcher Brief wäre zu viel gewesen, aber ich bekam etwa acht oder neun im Monat. Trace Kessler schickte jede Woche einen, ohne Ausnahme. Aber etwas muss ich ihm lassen: Er hatte von der ganzen Bande die beste Rechtschreibung.

Ihr seht also, die Paparazzi waren längst nicht meine größte Sorge. Die Presse war wenigstens nur hinter ein paar Zitaten her.

Ich wischte mir mit dem Ärmel über Augen und Nase, packte meinen Koffer und ging zur Tür.

Bei meinem vierten Versuch schaffte ich es tatsächlich aus dem Hotel.

Wir hatten mildes Wetter, und ich brauchte zu Fuß zum Bahnhof nur eine Viertelstunde, aber als ich ankam, ging mein Atem schwer, und meine Hände waren so kalt, dass ich nicht mal den Touchscreen des Fahrkartenautomaten bedienen konnte. Mein Puls wurde erst wieder regelmäßig, als ich die Tür zu meinem Abteil öffnete – einer sogenannten Superliner-Schlafwagensuite, was sich deutlich schicker anhört, als es war. Der enge Raum roch nach Teppichreiniger und ersoff im Königsblau der Eisenbahngesellschaft, aber mir gefiel er. Er war bewundernswert wendig, man musste nur auf einen Knopf drücken oder an einem Riemen ziehen, und er verwandelte sich von einem Wohnzimmer in ein Esszimmer in ein Schlafzimmer. Ich wünschte, ich wäre halb so wandlungsfähig.

Ich setzte mich und strich über eine Armlehne. Der Polsterstoff war so rau, dass er als Luffa durchgegangen wäre. Ein Lichtblick.

Sobald der Zug die Stadtgrenze hinter sich gelassen hatte, nahm er Fahrt auf. Ich sah aus dem Fenster Richtung Südosten, kniff die Augen zusammen und überlegte, ob ich aus dieser Entfernung wohl Folsom Prison erkennen konnte. Ich hatte gehört, dass es gar nicht mehr so übel sein sollte – demnächst wollten sie sogar eine Abteilung für Frauen eröffnen. Ich wäre ja zu gerne in einen solchen Knast verlegt worden, einen Bau mit Geschichte, aber dazu war ich nicht berechtigt gewesen. Nur bei geringer und mittlerer Sicherheitsstufe, Ladys.

Ich stützte das Kinn in die Hand. Wenn ich jetzt eine leichte Straftat beginge, dürfte ich dann da hin?

Ein Ruck ging durch den Zug, hinter mir knallte die Tür meines Abteils auf. Ich zuckte zusammen und fuhr herum, nahm die Hand herunter und ballte sie zur Faust, aber der Gang war leer. Einen Moment lang wartete ich und spitzte die Ohren. Nichts. Ich schloss die Tür, aber sie öffnete sich wieder. Verdammt. Der Riegel war kaputt. Ich schob die Tür zu und versuchte, den Riegel an die richtige Stelle zu bugsieren.

Da klopfte es, und ich erstarrte.

»Hallo?« Eine Männerstimme, deren munterem Ton man die Jahre im Gastgewerbe anhörte. Der Schlafwagenschaffner, hätte ich gewettet.

»Ja?«, fragte ich und stemmte die Beine in den Boden, um die Tür zu sichern.

Eine Pause, dann: »Möchten Sie vielleicht …«

»Nein.«

»Aber …«

»Ich brauche nichts, danke.«

Wieder eine Pause. »Sagen Sie einfach Bescheid, wenn ich etwas für Sie tun kann.«

Wohl kaum. »Mache ich!«

Ich drückte ein Ohr gegen die Tür, bis ich sicher war, dass er nicht zurückkam. Dann zog ich mir die Bündchen meiner Jacke über die Hände und wischte den Griff ab, so gut es ging.

Nach einem finsteren Blick auf die Tür setzte ich mich wieder auf den Platz in Fahrtrichtung. Bis Omaha waren es noch achtzehn Stunden, aber so ungeschützt wie im Moment durfte ich nicht einschlafen, egal, wie müde ich war. Ich griff in meine Tasche und nach dem einzigen Buch, das ich dabeihatte – eine Bibel, die ich ironischerweise aus dem Nachttischchen des Hotels geklaut hatte. Aber dann überlegte ich es mir anders und zog die Hand heraus. Das Alte Testament war mir zu vertraut, das Neue zog mich nur runter.

Also hatte ich nichts anders zu tun, als mich immer wieder zurechtzusetzen und die Beine mal so und mal anders übereinanderzuschlagen, während wir die Berge überquerten. In Reno legten wir eine kurze Pause ein, bevor wir uns in die leere Weite des nördlichen Nevada aufmachten. Mit jedem zurückgelegten Kilometer wurden die Pflanzen und die Höhenunterschiede weniger, bis von der Landschaft kaum mehr blieb als Staub und kurze, trockene Gräser und in der Ferne die spöttische Silhouette einer reizvolleren Gegend.

Eine Dame verschwindet

PROMI-NEWS

2. November 2013, 15:05 Uhr

Von Mitarbeitern der Us Weekly

Seit die berüchtigte mutmaßliche Mörderin Janie Jenkins vor mehreren Wochen entlassen wurde, stellen sich alle die gleiche Frage: Wo in aller Welt steckt sie? Die Klatschseiten im Netz werden von Meldungen überschwemmt, sie sei gesehen worden, und die Kabelsender berichten beinahe laufend über neue Entwicklungen. Aber die Tipps führen nicht weiter und schon gar nicht zu Jenkins.

Nach Andeutungen von Insidern richten sich die Spekulationen vor allem auf die exklusive hawaiianische Insel Lanai; es heißt, Jenkins sei dort in die abgelegene Villa ihrer Mutter gezogen. Heerscharen von Paparazzi haben die abgeschiedene Insel gestürmt, trotzdem ist von Jenkins keine Spur zu finden.

Noch nicht.

Jenkins, jetzt 26, wurde 2003 wegen des brutalen Mordes an ihrer Mutter verurteilt, der schillernden Marion Elsinger (geborene Jenkins). Die bekannte Society-Dame war mit einer Reihe bekannter europäischer Geschäftsmänner verheiratet, zuletzt mit Jakob Elsinger aus Zürich.

Die Polizei fand Elsinger am Morgen des 15. Juli 2003 in ihrem Haus auf, nachdem Janie das Verbrechen »mit einer unheimlichen Ruhe«, wie der zuständige Officer in der Notrufzentrale es später beschrieb, gemeldet hatte. Bei ihrem Eintreffen waren die Polizisten nicht nur von Elsingers schweren Verletzungen entsetzt, sondern auch von Janies unverfrorenen Versuchen, wichtige forensische Beweise zu vernichten.

Obwohl die DNA-Beweise in Jenkins’ Fall vom Kriminallabor des Los Angeles County eindeutig manipuliert wurden, scheinen die meisten Amerikaner immer noch von Jenkins’ Schuld überzeugt zu sein. Während einige Stimmen vor Selbstjustiz warnen, würden andere sie begrüßen, darunter Trace Kessler, der in seinem Blog Without a Trace – Spurlos verschwunden über Kriminalfälle schreibt. Kessler hat die Suche nach Jenkins besonders eifrig vorangetrieben und sogar eine Belohnung für Hinweise ausgesetzt, die zu ihrem Aufenthaltsort führen.

Bei allen richtigen oder falschen Informationen, eines ist letzten Endes klar: Egal, ob sie schuldig oder unschuldig ist, vor Janie Jenkins liegt ein Weg voller Tücken.

Kapitel vier

Als ich Sonntagnacht aufwachte, war es dunkel und roch süßlich, deshalb brauchte ich zu lange, um mich zu erinnern, wo ich war – Dunkelheit und ein süßlicher Geruch hatten mich auch umgeben, als ich sie fand. Aber diese Dunkelheit war anders, vollständig, nicht gemildert von Licht, das durch samtbeflockte Vorhänge fiel. Und es roch nicht nach getrocknetem Blut, sondern nach Orangen. Antiseptischen Orangen.

Lysol, begriff ich. Ich war im Badezimmer.

Wieder mal.

Ich drückte mir die Handballen gegen die Schläfen, um mein Hirn wach zu pressen.

Dann erinnerte ich mich. Am frühen Sonntagabend – in der Nähe von Denver – war ich langsam eingenickt, aber diese blöde Tür hatte sich immer wieder mit einem Knall geöffnet und mich aufgeschreckt. Die beunruhigenden Unterhaltungen aus dem Gang waren hereingedrungen und hatten mir gezeigt, wie ungeschützt ich war. Ich versuchte mich mit dem Gedanken wach zu halten, eine Erschöpfung müsste sich so ähnlich wie Sterben anfühlen, aber nicht einmal das reichte. Ich hatte seit drei Tagen nicht geschlafen.

Am Ende hatte ich völlig weggetreten aufgegeben und mich im Bad eingeschlossen.

Auch mein restliches System fuhr langsam hoch, und meine anderen Sinne meldeten sich nach und nach. Zuerst nahm ich volle siebzehn einzelne Verspannungen im Lendenwirbelbereich wahr. Als Zweites eine Reihe vager Umrisse: von der Toilette, dem Duschkopf, dem Abfluss im Boden und diesem abgedrehten futuristischen Handy, das Noah mir gegeben hatte. Es brummte.

Mein letztes Handy war ein klobiges grünes Nokia mit einem Bildschirm in der Größe einer Briefmarke gewesen; dieses Teil war dünn und weiß und hatte nicht mal Tasten. Es sah auch überhaupt nicht aus wie ein Handy – aber ich brauchte es ja nicht zum Reden. Ich brauchte es nur, um Trace Kessler im Auge zu behalten.

Ich rief sein letztes Posting auf.

Lassen wir sie einfach so davonkommen? Ziehen wir sie für ihre Taten nie zur Rechenschaft? Nein. Das werden wir NICHT. Das läuft so nicht. Eine MÖRDERIN ist auf freiem Fuß. Diejenigen von uns, die an Gerechtigkeit glauben, müssen Janie Jenkins jetzt aufspüren.

Ich schob das Handy in meine Gesäßtasche. Was hatte der Typ eigentlich für ein Problem?

Ich tastete nach dem Türgriff, schob mich in das Abteil – und schluckte einen Fluch herunter. Ich war nicht allein: Der Schaffner, dem ich gestern Abend aus dem Weg gehen konnte, ein älterer Mann, in dessen Haaren mehr Salz als Pfeffer war und dessen Gesicht auf die Frühstücksflockenpackungen von Quaker Oats gepasst hätte, machte mein Bett. Die Laken waren straff gezogen, und er hatte gerade ein Stückchen in Folie gewickelte Schokolade auf das Kissen gelegt. Der Mann war schon seit einer Weile hier.

Er sah auf. »Entschuldigen Sie bitte, dass ich störe«, sagte er. Wäre da nicht diese leise Unsicherheit gewesen, die sein Lächeln umspielte, wäre er mir vorgekommen wie eine Figur aus einem Bild von Norman Rockwell. »Ich wusste nicht, dass Sie hier sind.«

Ich wischte mir den säuerlichen Ausdruck aus dem Gesicht und angelte nach meinen Manieren.

»Sie auch«, kam heraus.

Ich verzog das Gesicht.

»Ich meine«, redete ich weiter, »ich wusste auch nicht, dass Sie hier sind. Wie man merkt. Tja …« Ich schob meine Brille die Nase hoch, damit meine Hände etwas zu tun hatten.

In diesem Moment erreichte der Zug eine Brücke und verlangsamte. Ich streckte die Hand nach der Abteiltür aus, weil ich wusste, was gleich kommen würde, aber es war zu spät. Als der Zug wieder beschleunigte, schob sich die Tür auf. Ich warf einen Blick in den Gang; zwei Frauen gingen vorbei, deren Frisuren nach vierfacher Mutter aussahen.

»Ich habe gelesen, Janie Jenkins ist einfach verschwunden«, brüllte die eine.

Absurd laut schnappte ich nach Luft. Der Schaffner starrte mir direkt in die Augen. Und dann verstrichen mindestens zwanzig Sekunden, in denen ich überlegte, ob es wohl zu auffällig wäre, wenn ich mich wieder im Bad einschließen würde.

Stattdessen versuchte ich, die Aufmerksamkeit des Schaffners von meinem Gesicht weg und auf das Fenster zu lenken. »Der Ausblick ist wirklich hübsch, finden Sie nicht?«

Er runzelte die Stirn.

(»War sie nicht auf Hawaii?«, kreischte die andere.)

»Und dieses Wetter«, meinte ich.

(»Ich habe gehört, sie soll auf dem Weg nach Chicago sein.«

»Was? Du meinst dahin, wo wir auch hinfahren?«

»Mein Gott, Mary, was ist, wenn sie hier in unserem Zug sitzt?«)

Der Schaffner wirkte langsam nervös. Er hantierte an den Pflegemitteln herum, die gefährlich auf der Kante des winzigen Spülsteins an der Wand neben dem Bett balancierten. Shampoo. Spülung. Duschgel. Gesichtscreme. Ein Stück Seife in Reisegröße.

»Was sagen Sie denn zu den Bears?«, versuchte ich es.

Aus dem Gang kam ein abfälliges, gutturales Geräusch, und dann sagte die erste Frau: »Wenn ich Janie Jenkins sähe, würde ich ihr ins Gesicht spucken.«

Die zweite Frau antwortete, ohne zu zögern: »Ich würde weglaufen.«

Ich rieb mir die Stirn. Der Schaffner drehte die kleinen Fläschchen immer wieder hin und her. Seine Hände – zitterten sie etwa? Hatte er mich erkannt? Nein, bestimmt nicht. Dieser Mann sah jeden Tag ein paar Hundert Menschen. Er schenkte mir sicher nicht mehr Beachtung als ein Gemüsehändler einem Kopfsalat, oder? Selbst, wenn dieser Kopfsalat sich im Bad versteckt hatte, dummes Zeug redete wie eine frisch entlassene Irre und unterwegs in eine Stadt war, in die angeblich auch eine berüchtigte Mordverdächtige wollte …

Um ihn zu testen, ging ich einen winzig kleinen Schritt auf den Schaffner zu, und er zuckte so heftig zurück, dass er sämtliche Pflegemittel auf den Boden warf.

»Schöne Scheiße«, sagte ich.

Sein Blick huschte zum Gang und wieder zurück. »Ich sollte wirklich …«

Ich würde gerne behaupten, was ich dann tat, sei eine bewusste Entscheidung gewesen, aber ehrlich gesagt konnte ich es nicht kontrollieren. Mein wahres Ich schnappte einfach wie ein gedehntes Gummiband wieder an Ort und Stelle.

Wie beiläufig ging ich weiter, langte am Schaffner vorbei und schob die Tür zu. Dieses Mal machte es wie durch ein Wunder Klick, und sie rastete ein. Alles machte Klick.

Der Schaffner wollte zurückweichen, aber ich ließ ihn nicht.

»Eine Frage hätte ich noch, bevor Sie gehen«, sagte ich.

Er schluckte. »Ja, Ma’am?«

Ich trat einen weiteren Schritt auf ihn zu und schnippte mit einem Finger gegen sein Namensschild. »Mr Shelton, richtig?«

»Ja.«

»Ich habe mich gefragt, ob Sie wohl auch einen Vornamen haben.«

Ihm stockte der Atem.

Fast reflexartig glitt meine rechte Hand in die Handtasche. »Ich schätze, mit den Dienstplänen und allem dürfte es nicht allzu schwierig sein, das herauszubekommen. Ich könnte sogar wetten, dass man heutzutage alles online findet. Namen, Telefonnummern … Adressen.« Ich tastete nach der geschärften Schere und legte die Finger um den Griff. »Die Privatsphäre ist auch nicht mehr das, was sie mal war, oder?«

»Ich sage kein Wort«, krächzte er.

Ich lächelte. »Worüber sagen Sie kein Wort?«

Hilflos schüttelte er den Kopf.

Ich ließ die Schere wieder auf den Boden meiner Handtasche fallen. »Richtige Antwort.« Ich wich zurück und öffnete die Tür. »Vergessen Sie das nicht.«

Ohne sich noch einmal umzudrehen, stürmte er hinaus, der Gute.

Als ich wieder zu den Pflegemitteln sah, erwischte ich zufällig einen Blick auf mein Spiegelbild. Es war keine Überraschung, dass mein Lächeln nicht freundlich wirkte. Es war forciert und scheußlich, eine Karikatur wie vom Jahrmarkt.

Lächelte so eine Mörderin?

Ich lockerte meine Wangenmuskeln und Lider und den Kiefer, bis mein Gesichtsausdruck so etwas wie Liebenswürdigkeit ausstrahlte.

Mein Gott, das ist ja noch schlimmer.

Ich schnaubte, dann bückte ich mich und hob die Flaschen auf. Kein Grund, absolut annehmbares Shampoo und Spülung nicht mitzunehmen.

Niemand in Janie Jenkins’ Umfeld hätte geglaubt, dass sie zu einem Mord fähig war.

»So etwas hätte ich mir nie träumen lassen«, sagte Grant Collins, ein Mitschüler von Janie. »Warum sollte sie das auch tun? Sie war doch schon berühmt.« Er zögerte. »Und heiß.«

Ainsley Butler, achtzehn, gehörte zu Janies engsten Freundinnen und ursprünglich auch zu ihren treuesten Unterstützerinnen. »Es ist nicht wahr«, erklärte sie bei einem Cocktail (den der Kellner im Soho House ihr ohne zu zögern servierte). »Ich kenne Jane, seit sie hierhergezogen ist. Ich meine, ich bin so was wie ihre beste Freundin. Sie hat sich ständig Klamotten von mir geliehen. So etwas würde sie nie tun.«

Als ich Ainsley nach den Berichten über Reibereien zwischen Janie und ihrer Mutter fragte, wurde sie weniger mitteilsam. »Darüber weiß ich nichts«, antwortete sie schmallippig.

Bei einem weiteren Gespräch kurz vor der Verhandlung reagierte Ainsley allerdings ganz anders. Ich fragte sie, ob sie ihre Meinung über ihre Freundin geändert habe, seit sie die Einzelheiten des Verbrechens kannte. »Es ist so entsetzlich und widerlich«, sagte sie. »Aber jetzt? Im Rückblick? Überrascht es mich gar nicht mehr. Und ich bin nur froh, dass sie für ihre Tat bezahlen muss, ich bin mir nämlich hundertprozentig sicher, ich wäre als Nächste dran gewesen.«

Alexis Papadopoulos,Und die Teufelin grinste:

Kapitel fünf

Ein paar Minuten vor Mitternacht kam der Zug vor einem gedrungenen Backsteinbau zum Stehen. Ich nahm meinen Krempel und steckte den Kopf in den Gang, bevor ich zu dem Bereich zwischen meinem Waggon und dem nächsten lief. Dort blieb ich stehen, balancierte den Koffer auf einem Knie und zog mir mühsam Jacke und Handschuhe an. Das ungleichmäßige Rattern des Zuges lockerte meine festgefahrenen Gedanken.

Nach Omaha würde ich es nicht schaffen, jetzt nicht mehr – solche Einschüchterungstaktiken, wie ich sie gerade angewandt hatte, funktionieren nur auf beengtem Raum. Sobald der Schaffner seine Angst abgeschüttelt hatte, würde er begreifen, wie leer meine Drohungen waren, und dann würde er schon bald seine Frau oder seine Tochter oder Trace anrufen. Und ich würde den Teufel tun und mich zum ersten Mal nach zehn Jahren in einem verdammten Amtrak fotografieren lassen. Mal ehrlich, schon das Licht hier.

Nein, ich musste sofort aus diesem Zug heraus.

Ich drückte das Kinn auf die Brust, stieß die Tür auf, sprang hinaus und zog meinen Koffer hinter mir her. Als klar war, dass außer mir niemand ausstieg, atmete ich auf. Diese Stadt – McCook stand auf dem Schild – war offensichtlich kein großes Touristenziel, aber bei meinem bisherigen Glück hätte es mich nicht besonders gewundert, wenn hier die Nebraska State Fair oder das Jahrestreffen aller Sheriffs des Countys stattgefunden hätte.

Ich marschierte los, als wüsste ich, wohin ich wollte, und schaffte es aus dem Bahnhof und die Straße hinunter, ehe der Zug losfuhr. Sobald er außer Sichtweite war, blieb ich stehen, um Atem zu holen und mich zu orientieren. Ich war Richtung Westen unterwegs, das konnte ich erkennen, aber ob ich in die Stadt oder aus ihr hinaus lief, konnte ich nicht sagen. Gegen solche Unterscheidungen sperrte sich McCook, eine Stadt aus verstreuter Asche ohne Grabstein.

Ich ging weiter. Es roch nach verbranntem Herbstlaub, obwohl ich nirgends Bäume ausmachen konnte – allerdings gab es auch keine Straßenlaternen, woher hätte man also wissen sollen, was da draußen war? Die einzigen Geräusche waren das Klappern meines Koffers auf dem unebenen Gehweg und das satte Klatschen meiner Sohlen auf dem Asphalt. Immer wieder sah ich mich um.

Ich schlug meinen Jackenkragen hoch, damit die Wärme meine Gänsehaut vertrieb.

Dann, da drüben, zwei Straßen weiter: ein Motel, so eine Art Familienbetrieb mit einem handgemalten Schild und einem verrosteten blauen Truck neben dem Haus. Ich beäugte es von der anderen Straßenseite aus und trommelte mit den Fingern gegen meine Lippen. Durch das Fenster des Empfangs erkannte ich einen Dielenboden und Bärenfelle als Vorleger, ordentlich ausgelegte Broschüren, gerahmte Bilder von feisten Rindern. Am Tresen lehnte eine junge Frau, die gebannt auf ihr Handy starrte.

Perfekt – Scheiße, bis auf die Überwachungskamera in der hinteren Ecke.

Ich schaute die Straße entlang, konnte aber sonst nichts entdecken, nicht mal in der Ferne. Ich fror, ich war müde, und ich wusste, dass ich bald umkippen würde. Mein Körper verarbeitete den letzten Schuss Adrenalin aus dem Zug. Mehr als alles andere brauchte ich jetzt ungestörte Ruhe.

Ich schloss die Augen und spielte die Szene kurz durch. Hi! Ich habe nicht reserviert, aber ist vielleicht noch ein Zimmer für heute Nacht frei? Ein Einzelzimmer, bitte. Ja, nur für mich. Oh, ich heiße Rebecca – Rebecca Parker. Stimmt, ich komme aus Kalifornien. Meine Güte! Sie haben recht! Dass Ihnen so etwas auffällt! Wir haben da wirklich viel schöneres Wetter. Genau, die viele Sonne, oder? Wenn ich das mal sagen darf: Ich bin ja sprachlos, dass eine so kluge und scharfsichtige Frau hinter einem Moteltresen in einer Stadt versauert, von der außer Ihnen noch nie jemand gehört hat …

Ich zwickte mir in die Nasenwurzel. Eher nicht. Nächster Versuch.

Hi! Ich habe nicht reserviert, aber ist vielleicht noch ein Zimmer frei? Ein Einzelzimmer, bitte. Ja, nur für mich. Oh, ich heiße Rebecca – Rebecca Parker. Stimmt, ich komme aus Kalifornien. Es ist wirklich hübsch da. Kommen Sie doch mal vorbei! Und wenn ich das sagen darf, Ihre Frisur gefällt mir sehr.

Besser. Ich nahm eine flauschige Strickmütze aus meiner Tasche, zog sie mir tief über die Ohren und betrat das Motel. Als ich den Tresen erreichte, verschränkte ich die Hände, damit sie nicht zitterten. »Hi, ich … «

»Willkommen im Country Inn«, sagte die Frau und hob den Kopf, ohne den Blick vom Handy zu lösen. »Die Anmeldung ist links.«

»Ich habe nicht reserviert, aber …«

»Es ist Sonntagabend. Da hat keiner reserviert.« Sie ließ ihr Handy in ihre Handtasche fallen, die über der Stuhllehne hing. »Das macht dann 60 pro Nacht – na ja, eigentlich sind es 59,45 wegen der Steuern und so, aber ich habe kein Wechselgeld.«

»Wollen Sie nicht wissen, was für ein Zimmer ich möchte?«

»Na ja, die sind alle gleich.« Stirnrunzelnd sah sie mich an. »Oder wollen Sie das Behindertenzimmer?«

Ich wandte den Kopf ab. »Ein normales Zimmer reicht.«

»Cool.«

Ich schob ihr das Geld zu und schrieb einen Namen in das Gästebuch. Sie würdigte ihn keines Blickes.

Sie war höchstens zwanzig Jahre alt und hatte schulterlange Haare, die sie glatt nach hinten gekämmt trug. Vielleicht waren sie braun, vielleicht blond, das konnte man bei dem ganzen Zeug, das sie sich hineingeklatscht hatte, nicht erkennen. Und dazu war sie mit allem möglichen unhandlichen Gebaumel behängt: Armreifen und Federn und Schals und Glöckchen – ein Katzenspielzeug in nachgemachtem Hermès.

Laut dem Namensschildchen an ihrer Brust hieß sie Kayla.

Eine einzige Katastrophe.

Obwohl – ich musste gerade reden. Ich war meinen neuen Look angegangen wie ein Bombenräumkommando ein verdächtiges Päckchen. Bei mir würde es auf keinen Fall zu einem unkontrollierten Ausbruch von Attraktivität kommen. Unter meiner unförmigen, übergroßen Jacke trug ich ein Twinset, eine Bundfaltenhose und Ballerinas mit Schleifchen. Die Schuhe saßen zu eng – um mich daran zu erinnern, weniger zügig zu laufen – und hatten derart dünne Sohlen, dass ich die Ritzen zwischen den Dielen in der Lobby spüren konnte. Meine Unterhose reichte mir bis zum Nabel.

Mein Blick wurde sanfter, als ich einen kurzen Moment lang in der Erinnerung an stilvollere Zeiten schwelgte. Ich bereute es beinahe sofort. Als erstes Bild standen mir die letzten richtig scharfen Sachen vor Augen, die ich getragen hatte: ein Paar Stiefel, das ich meiner Mutter am Abend ihres Todes aus ihrem begehbaren Kleiderschrank gemopst hatte.

Ich habe ihr damals oft irgendwelches Zeug geklaut. Nicht, weil ich eine Psychopathin oder Soziopathin oder sonst eine -pathin war, wie die Staatsanwaltschaft behauptete. Ich habe das gemacht, weil ich ein Teenager war und – mein Gott, Leute, wie oft muss ich das noch sagen? – Teenager so was nun mal machen. (Es sei denn, man will später Staatsanwalt werden, schätze ich.)

Aber falls das was ändert: Eigentlich wollte ich gar nicht die Stiefel klauen, sondern ein bisschen Geld. Zwei Wochen zuvor hatte mir meine Mutter alle Kredit- und Bankkarten weggenommen, um sich für mein Fotoshooting bei der W zu revanchieren, und weil ich mich volllaufen lassen wollte, brauchte ich Kohle.

Was hieß, ich musste auf Schatzsuche gehen.

Obwohl (vielleicht auch weil) meine Mutter sich fast ausnahmslos mit Bankiers einließ, war sie Banken gegenüber zutiefst misstrauisch und versteckte ihre Wertsachen – Bargeld, Briefe, Schmuck, Schlüssel – im ganzen Haus. In leeren Weinflaschen, in den Taschen ihrer Pelzmäntel, in gebundenen Büchern, von denen sie dachte, ich würde sie nie im Leben lesen. Sie arbeitete mit fiesen Täuschungsmanövern; nutzloses Zeug kam in offensichtliche Verstecke, damit ich nicht nach den guten Sachen suchte, die immer ganz in der Nähe warteten. Und sie setzte Mittel ein, die bei mir nur Töchterschreck hießen: Säckchen mit Lavendel und weißer Rose, den Lieblingsdüften meiner Mutter. Überall verteilte sie diese Dinger. Einmal fragte ich sie, ob sich die Säckchen von allein vermehrten und wir vielleicht einen Kammerjäger rufen sollten, bevor unsere Nasen aus Protest abfaulten. Sie bedachte mich nur mit ihrem üblichen Blick – Herrgott, Jane – und zog ab.

An jenem Abend wimmelte es im Haus von Personal, also musste ich bei meiner Suche vorsichtig vorgehen. (Meine Mutter veranstaltete irgendeine Feier für die Wohltätigkeitsgeschichte, die ihr angeblich wichtig war. Minderbemittelte Delfine oder hässliche Kinder oder irgendwas, keine Ahnung. Ich war ihr nie gut genug, um ihre Partys zu besuchen.) Aber es war kein Problem, einem der Lakaien des Eventveranstalters ein Walkie-Talkie zu klauen. So konnte ich verfolgen, wo meine Mutter war – auch wenn ich mir dafür das ahnungslose Geplapper über die reizende schicke charmante Mrs »Nein bitte, nennen Sie mich Marion« Elsinger anhören musste.

Sobald ich mitbekam, dass sie in der Küche Gougères probierte, lief ich zu ihrem Kleiderschrank.