Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Publishroom

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Französisch

« Lorsque la dernière note d’alto résonna, tout le monde applaudissait, ému, et Marceau ne pouvait plus faire un geste, tiraillé entre l’envie de courir prendre son frère dans ses bras, et la culpabilité qui l’envahissait et se propageait dans tous ses membres. »

Les méandres d’une relation fraternelle symbiotique, troublée par des rapports familiaux complexes. L’aîné, sensible et taciturne, laissé en retrait par ses parents au profit de son frère, jeune homme solaire dont la personnalité égaye le foyer familial. Le récit relate, sur une vingtaine d’années, les conséquences d’une relation fusionnelle exposée aux frustrations et aux non-dits.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 271

Veröffentlichungsjahr: 2024

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

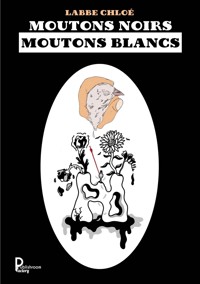

ChloéLabbé

MOUTONS NOIRS MOUTONS BLANCS

« Lorsque la dernière note d’alto résonna, tout le monde applaudissait, ému, et Marceau ne pouvait plus faire un geste, tiraillé entre l’envie de courir prendre son frère dans ses bras, et la culpabilité qui l’envahissait et se propageait dans tous ses membres. »

Les méandres d’une relation fraternelle symbiotique, troublée par des rapports familiaux complexes. L’aîné, sensible et taciturne, laissé en retrait par ses parents au profit de son frère, jeune homme solaire dont la personnalité égaye le foyer familial. Le récit relate, sur une vingtaine d’années, les conséquences d’une relation fusionnelle exposée aux frustrations et aux non-dits.

« Quand on est fait que de nuit, comment pardonner tant de rayons ? »

Victor Hugo, L’Homme quirit.

PREMIÈRE PARTIE

I.

–Ne dis rien à papa et maman.

–Qu’est-ce que tu as fait ?

Léo, qui avait entendu des bruits de chute et plusieurs tintements, regardait son petit frère entouré de dizaines de boules de Noël qui jonchaient le sol. Certaines d’entre elles étaient cassées en petits morceaux au milieu de la salle à manger. Marceau restait à demi-allongé, entouré par les boules entières ou brisées, aux couleurs rouges et or. Une chaise était elle aussi renversée juste à côté et le grand frère de douze ans visualisait doucement la scène qui s’était déroulée juste avant qu’il n’entre dans la pièce. Nous étions le 6 décembre et la décoration du sapin de la maison était prévue pour le lendemain. Les cartons d’ornements étaient déjà remontés par Rolland lors de ses allers-retours à la cave pour aller chercher du vin. Il les avait placés sur une étagère haute et souvent vide de la salle à manger, en demandant à ses fils de ne pas y toucher jusqu’au lendemain. Visiblement, sa recommandation n’avait pas été respectée.

–J’ai voulu attraper le carton, parce que je n’y tiens plus moi d’attendre. On décore toujours le sapin le premier week-end de décembre et là il faut attendre et toujours attendre. Je voulais juste regarder ce qu’il y avait à l’intérieur, imaginer ce que j’allais accrocher et où. Je ne faisais rien de mal. En redéposant la boîte, je me suis mal positionné sur la chaise. J’avais le carton dans les bras alors j’ai mis mes pieds sans regarder. Je devais me tenir trop à droite sur cette fichue chaise bancale. Papa ne l’a toujours pas réparée. Le carton est tombé d’abord et j’ai essayé de me raccrocher. L’année dernière nous ne l’avions pas fermé avec du scotch, dit-il en désignant la caisse ouverte sur le sol. Tout s’est échappé et je crois que j’ai écrasé une ou deux boules sous mon poids en chutant. Il faudra bien le refermer cette année.

–Tu en as cassé et aplati un peu plus que deux, je pense, répondit Léo en riant. Tu ne t’es pas fait mal au moins ?

–Non, non, je ne crois pas. Mais tu es entré aussitôt et j’ai eu si peur que ce soit maman ou papa que, sans doute, cela m’a empêché d’avoir mal.

–Attends, on va regarder si tu t’es blessé. Tu n’es pas tombé sur la tête ? Montre-moi tes coudes. Viens, relève-toi.

À la première question que son frère lui avait posée, Marceau fit non de la tête. Il tendit son bras pour que Léo l’aide à se redresser. En s’avançant, ce dernier marcha lourdement sur un éclat doré qui s’enfonça dans son pied gauche. Il plissa les yeux et releva instinctivement son pied, qu’il frotta contre sa jambe droite pour en faire tomber le fragment. Il s’y reprit à plusieurs fois, mais le morceau était bien coincé et il dut finalement le retirer avec ses doigts. Quelques gouttes de sang s’échappaient de la blessure.

–Ce n’est rien, rassura-t-il en regardant vers son frère qui fronçait les sourcils. Donne-moi la main, nous allons t’examiner.

En se mettant debout, Marceau laissa lui aussi apparaître des petites gouttes de sang qui coulaient de son flanc droit, juste au-dessus de la cuisse. Dans sa chute, une des décorations s’était fendue en tombant par terre et avait coupé légèrement sa peau souple de petit garçon à travers son pyjama gris clair. Les blessures des enfants étaient sans gravité, mais l’aîné décida de prendre tout de même les choses enmain.

–Suis-moi dans la salle de bain, allons désinfecter la blessure et mettre du sparadrap. On rangera tout cela après.

–Oui, mais si maman et papa rentrent et découvrent tout ce bazar, ou si le chat marche dessus ? questionna Marceau.

–On n’en a pas pour longtemps ne t’inquiète pas, mais on ne va pas mettre du sang partout et aggraver notre cas. On se nettoie puis on range. Il faudra te changer, ordonna-t-il en désignant son vêtement taché desang.

–Maman va le voir en faisant la lessive, s’inquiéta le cadet.

–Je la ferai moi-même, je l’ai déjà vu tourner les boutons. Je sais comment ça marche. Je lui dirai que je veux faire des tâches de grand.

Marceau suivit son frère à l’étage pour se soigner. Léo faisait attention en posant son pied gauche sur le parquet et regardait à chaque pas s’il ne laissait pas une ou deux gouttes derrière lui. Heureusement, la plaie était superficielle et le sang ne coulait déjà presque plus.

–Tu n’as pas trop mal ? demanda-t-il à son petit frère en appuyant un coton imbibé d’alcool modifié sur sa coupure pour la nettoyer.

–Non, ça pique un peu, mais ça va. Je peux me désinfecter tout seul, j’ai eu onze ans le mois dernier, je ne suis plus un enfant.

–Tu n’es plus un bébé, mais tu es toujours un enfant.

–Tu parles, tu as juste un an de plus que moi, donne-moi le coton.

–Oui, mais je suis quand même le plus grand, tiens, mais fais attention, dit Léo. En plus c’est toujours moi qui répare tes bêtises. Je te laisse les pansements ici, je me dépêche d’aller mettre une paire de chaussettes et je redescends pour commencer à ranger.

–Merci, je te rejoins tout de suite, répondit Marceau en attrapant la trousse à pharmacie.

Une quinzaine de minutes après, ils avaient balayé toute la pièce et Léo avait rangé le carton avec les décorations restées intactes sur l’étagère. Les fragments quant à eux furent enfouis dans la poubelle, sous quelques déchets pour les masquer. Leurs parents n’étaient pas encore rentrés des courses.

–Tu ne vas rien dire leur dire ? s’enquit Marceau

–Ils vont bien remarquer qu’il manque des boules, je vais leur dire qu’on prenait le goûter dans la cuisine et qu’on a entendu un bruit sourd à côté. On racontera que le chat est arrivé à grande vitesse dans nos pieds, affolé et qu’il devait avoir sauté sur l’étagère. Ils ne se douteront de rien. Ou toi, raconte-leur, tu as un réel talent de narrateur. Je suis certain qu’ils te croiront plus facilement si c’est toi qui enrobes l’histoire.

–Bon d’accord, et si ça tourne mal… si on se fait quand même disputer, tu ne me laisses pas être puni tout seul ? Tu restes avecmoi ?

–Mais oui, voyons, toujours.

Les deux souriaient du mensonge si simplement établi. Léo était confiant et le plus jeune savait qu’il pouvait toujours compter sur son frère. Et c’était un soutien non négligeable pour lui, de nature intrépide, à toujours se mettre dans des situations rocambolesques. Il portait encore un regard naïf et innocent sur tout ce qui l’entourait et frisait souvent le danger.

Il lui était arrivé de sauter du haut du plongeoir installé au bord de la Manche, alors que la mer se reculait et que la profondeur de l’eau était insuffisante. Sa mère lui avait défendu de grimper sur la structure métallique, mais absorbée par sa lecture estivale, elle avait cessé de le surveiller. Marceau n’en avait fait qu’à sa tête et il s’était assommé en tombant. Son frère qui nageait plus loin s’était précipité pour le ramener sur le sable. Ses poumons avaient eu le temps de se remplir légèrement d’eau salée, mais il se remit rapidement de sa mésaventure.

À la maison, il cassait souvent ses jouets ou de la vaisselle. Il était tombé tant de fois dans les escaliers que ses parents cessèrent de compter ses chutes. Maladroit, il faisait tout trop vite. Bien souvent, lorsqu’il cassait quelque chose, son frère lui conseillait d’accuser leur chat, Fourmi, que Léo avait trouvé caché dans leur jardin deux ans auparavant, affamé. La famille l’avait recueilli pour le plus grand bonheur des garçons. De ce fait, on entendait souvent Marie ou Rolland maugréer après lui lorsqu’ils retrouvaient leurs affaires dérangées ou brisées, mais sans réelle contrariété.

Lorsque leurs enfantillages ne pouvaient être camouflés par Fourmi, c’était souvent, voire toujours, Léo qui était en tort aux yeux de leurs parents.

Durant l’année de ses 7 ans, Marceau avait demandé plusieurs fois à Rolland de repeindre sa chambre. Il en voulait une aussi belle que ses copains d’école ou celle de son frère, blanche et bleu-pastel. Marceau ne supportait plus les girafes et les éléphants qui se multipliaient sur ses murs verts et gris clair. Son père voulant attendre encore quelques mois avant de se lancer dans les travaux, Marceau avait résolu qu’il pourrait le faire seul. Il avait repéré plusieurs bombes de peinture dans la cave, à côté de leurs vélos et descendit un samedi après-midi où ses parents étaient dans le jardin, pour en remonter deux, de couleur noire, qui n’étaient plus qu’à moitié pleines. Il ne réussit qu’à recouvrir de noir un éléphant avant que la première bombe ne soit complètement vide. La seconde lui permit d’agrandir la forme plus ou moins ronde qu’il avait créée et s’épuisa à son tour. Il s’était en revanche aspergé les mains, qu’il avait essuyées sur son tee-shirt blanc. Une heure plus tard, en voyant la tenue et les mains de leur fils, dont la peinture n’était pas entièrement estompée avec le savon, Marie et Rolland découvrirent l’œuvre qu’il avait faite dans sa chambre. Ils sermonnèrent leur cadet, mais plus encore Léo qui, pourtant, lisait calmement dans sa chambre. Malgré les protestations des deux enfants, ils considéraient que le plus jeune n’avait pu avoir eu cette idée et l’accomplir sans l’aide de son frère. L’un comme l’autre furent ainsi envoyés dans leur chambre et contraints d’écrire une lettre d’excuse.

Marie et Rolland avaient toujours quelque chose à redire à propos de Léo. Tout ce qu’il pouvait faire ou dire ne semblait jamais leur convenir. Rolland le trouvait trop sensible pour un petit garçon et s’énervait contre lui lorsqu’il le voyait s’émouvoir en lisant ou en regardant un film avec eux. Tantôt calme et en retrait, tantôt joyeux et bavard, les traits de sa personnalité étaient toujours excessifs selon eux. Il était trop. Il n’était pas assez. Il ne figurait jamais à sa place.

Certes, il était l’aîné et l’éducation des enfants se montre souvent plus stricte avec le premier enfant. Elle se relâche davantage lorsque les rouages sont déjà mis en place. Néanmoins, les différences faites entre Léo et Marceau étaient d’une autre nature, plus profonde que la rigidité dans l’éducation des enfants. On ne pouvait pas dire qu’ils n’aimaient guère leur premier fils, mais ces trois-là n’avaient jamais réellement réussi à s’apprivoiser. Et puis, Léo était peut-être né troptôt.

II.

Rolland et Marie s’étaient rencontrés en cinquième année de médecine, dans une faculté parisienne. Leur entente durant les ateliers de révision fut immédiate et leurs échanges au départ strictement intellectuels changèrent rapidement de nature. Leurs ambitions étaient similaires et ils avaient également des centres d’intérêts et projets de vie communs, chacun désirant quitter Paris et vivre dans une petite ville au bord de la mer. La Normandie figurait en première position dans leurs projections, les parents de Rolland y ayant une maison secondaire. Ils voulaient vivre dans une grande demeure confortable et ne s’imaginaient pas s’accomplir autrement qu’en devenant de bons citoyens en adéquation avec les mœurs du vingt et unième siècle. Ils retrouvaient en l’autre un peu d’eux-mêmes, ce qui les rassurait. Malgré la fraîcheur de leur relation amoureuse, rien en apparence ne pouvait témoigner de cet aspect de la nouveauté. Bien au contraire, ils étaient décrits comme un couple lisse sans aucune frivolité. De leur routine journalière à leurs ébats, tout était réglé, calculé, anticipé. Il n’y avait de place pour aucun débordement dans leur vie, si bien que leurs camarades de classe les considéraient comme des automates dont ils n’avaient rien à envier.

Ils ne laissaient entrer dans leur esprit que ce qui avait une utilité pour eux et ce qu’ils savaient maîtriser, ne cherchant jamais à faire ou voir différemment de ce qui leur était familier. La conformité sociale ne déplaisait pas au jeune couple qui s’en trouvait plutôt heureux de vivre selon les normes sans avoir à se questionner.

Rolland incarnait la figure typique du gendre idéal, par son apparence soigneuse et ses manières raffinées qui traduisaient une catégorie sociale supérieure. Son père, Paul, enseignait l’histoire et sa mère, Jeanne, les mathématiques. Enfant, elle lui donnait des cours supplémentaires à sa demande, car il était fasciné par les chiffres. Il avait brillamment effectué son parcours scolaire, faisant la fierté de ses proches. Ses parents constituaient un véritable exemple pour lui, notamment par leur réussite professionnelle – rare pour des enfants de paysans – et la solidité de leur mariage.

Rolland était hanté et même obsédé par un désir de reconnaissance sociale et professionnelle qu’il voulait au moins aussi grande que celle de son père, fortement réputé à la Sorbonne. C’est d’ailleurs par peur de la comparaison et de crainte que l’on ne considère sa réussite que sous l’égide de celle de son père qu’il préféra s’orienter dans un autre domaine que l’enseignement. La médecine captiva son attention assez tôt dans son adolescence. Il était attiré à la fois par le sérieux qu’exigeait la discipline et la gratitude qu’éprouvait le patient envers le médecin. Il se plaisait à s’imaginer remercié par les futurs malades qu’il pourrait soigner, voyant briller l’admiration à son égard dans leurs yeux. Rolland aimait à se considérer comme irremplaçable, pour ses parents et ses amis, et il voulait qu’il en soit de même dans son travail. L’orgueil était certainement ce qui le définissait le mieux. Il avait une haute estime de lui-même et voulait imprimer dans l’esprit de ceux qu’il rencontrait, l’image d’un homme irréprochable. Il ne supportait pas l’échec, mais avait des ambitions si hautes que le résultat de ses actions le laissait toujours insatisfait.

Lorsqu’ils arrivèrent en Haute-Normandie, la pénurie de praticiens généralistes dans la région rendait leur arrivée particulièrement bienvenue aux yeux des habitants. Le travail rythmait leurs journées tel un fond sonore incessant que l’on oublie, mais qui ne disparaît jamais complètement. Ils étaient façonnés par la monotonie d’une routine qui avait fait d’eux de jolies statues entourées d’autres, parfaitement identiques, trônant dans des jardins de pavillon.

Leur maison était à leur image, élégante et classique. La façade était en pierres calcaires apparentes, soigneusement entretenue. À l’intérieur, le sol en béton ciré s’harmonisait avec l’esprit distingué de la demeure, qui disposait de quatre chambres spacieuses, de deux salles de bain et d’une magnifique cheminée qui trônait au cœur du salon. Dehors, un jardin accueillant entourait la maison, assez vaste pour y mettre des balançoires pour leurs futurs enfants, ainsi qu’un potager qu’ils ne sauraient entretenir. Ils n’avaient guère la main verte, mais avoir un potager témoignait d’un souci de l’environnement qui était loué par les habitants alentour, et les nouveaux venus désiraient véhiculer une image parfaite. Rien de tel qu’une belle pelouse pour humaniser des robots.

La demeure se situait dans une petite ville près de Dieppe à quelques minutes en voiture de la mer. Ils s’y rendaient quelques fois, lorsqu’ils avaient de rares jours de repos communs. Ils aimaient contempler cette étendue qui représentait pour eux la liberté qu’ils pensaient avoir. Ils fermaient en réalité les yeux sur leur quotidien harassant qui les empêchait de jouir de l’environnement qu’ils s’étaient offert. Néanmoins, leur mariage était paisible et les disputes peu fréquentes, bien que leurs caractères soient parfois incompatibles. Marie regardait toujours son mari avec admiration et tendresse. Son visage s’animait dès qu’il entrait dans la pièce et un sourire franc venait instantanément parcourir ses lèvres. Cela suffisait à Rolland pour accepter toutes les frasques de sa femme. Il sentait qu’elle l’aimait et il aimait ce sentiment. Il serait faux de dire qu’il n’aima jamais sa femme pour elle-même, mais au fond, il se complaisait surtout de voir Marie éprise de lui. Et sa femme brûlait d’affection et d’admiration envers sonmari.

Marie avait bien des défauts et si elle pouvait être définie comme une personne difficile à vivre à cause de ses humeurs toujours excessives et ses paranoïas, elle avait un grand cœur. Son comportement enfantin et les crises qui l’animaient étaient pénibles et difficilement supportables par son entourage. Pourtant, elle n’avait pas toujours été ainsi. Son manque de confiance n’était pas inné, mais relevait d’une succession de malheurs qui entravèrent peu à peu son naturel et sa joie de vivre. Lorsqu’elle était enfant, elle était d’un tempérament calme et enjoué, ne faisant rien qui pouvait déplaire à ses parents, François et Louise. Ils vivaient en banlieue parisienne dans un vaste appartement. Le père était avocat tandis que la mère était femme au foyer. Elle venait d’une famille pauvre et parlait d’un ton familier empreint d’expressions rustres que les siens employaient. François s’indignait du langage grossier de sa femme et dépensait beaucoup d’argent pour offrir à ses enfants une éducation sérieuse. Il les punissait durement, en les enfermant plusieurs heures dans la cave ou en les battant lorsqu’il considérait qu’ils ne s’étaient guère comportés en aristocrates. C’était un homme haineux, qui méprisait la pauvreté et l’indélicatesse. Il s’était marié avec Louise uniquement pour ne pas perdre sa réputation de gentleman. Séduit par sa beauté, il parvint aisément à la charmer et leurs rencontres que François espérait non-officielles prirent une nouvelle tournure lorsque Louise lui apprit être enceinte. Il l’épousa contre son gré et découvrit chez elle ce que son appétit sexuel avait jusque-là dissimulé. Louise était altruiste, empathique et enthousiaste, mais elle était également vulgaire et ignare.

Sa femme le débéquetait de plus en plus et il ne trouva alors de plaisir avec elle qu’en la rudoyant. Seul l’alcool le poussait quelques fois à dormir avec elle et la toucher. Deux enfants plus tard, les parents faisaient bonne figure, mais la haine qu’ils éprouvaient l’un pour l’autre ne faiblissait guère.

Tous les dimanches, François emmenait sa famille à l’église proche de chez eux et prenait soin de saluer tous ceux qui s’y rendaient. L’image de la famille parfaite s’ancrait dans l’esprit des habitants et il en retirait une grande fierté. Nicolas, l’aîné, ne comprenait rien à la religion et ne faisait que prétendre s’y intéresser, mais Marie croyait fermement que ses prières étaient entendues. Elle priait souvent pour sa mère pour qui elle éprouvait une grande pitié.

Proche de son grand frère, Marie considérait Nicolas comme son héros. Elle était toujours collée à lui bien qu’il chercha souvent à se débarrasser d’elle. Colérique et autoritaire, le fils ressemblait trait pour trait à son père aussi bien physiquement que par ses aspects brutaux et inconstants. D’une nature soumise de même que sa mère, Marie pardonnait toujours à Nicolas. Elle exauçait le moindre de ses désirs. Le mettant sur un piédestal, elle se reprochait à elle-même d’être la cause de ses emportements. La seule chose que Nicolas aimait partager avec sa sœur était la musique et le théâtre. Les enfants passaient de longues heures à lire des pièces de théâtre à haute voix et à danser dans leur chambre, ce qui suffisait à rendre la jeune fille folle de joie et lui faire oublier les sautes d’humeur de sonaîné.

Jolie jeune fille, Marie devînt ensuite une très belle femme, au corps athlétique et au visage doux et féminin malgré une mâchoire plutôt forte et carrée. Elle avait le teint mat et de grands yeux verts bleus légèrement en amandes, très émotifs, auxquels peu d’hommes savaient résister ; ainsi qu’une longue chevelure brune ondulée qui lui valait de nombreux compliments. Son physique avantageux n’avait cependant jamais représenté une source de vantardise chez elle, qui, certainement, n’avait pas conscience de sa beauté. Elle détestait se regarder dans le miroir et ce rejet d’elle-même était d’autant plus fort lorsqu’elle se voyait en photographie. Son charme résidait dans ses traits, mais surtout dans son attitude et sa démarche. Elle marchait gracieusement, d’un pas toujours léger, que l’on entendait à peine. Aussi, son sourire était malicieux et laissait apparaître de petites fossettes au coin de ses joues. Il se dégageait d’elle une certaine douceur, une poésie sensuelle et subtile lorsqu’elle entrait dans une pièce en souriant. L’intensité de son magnétisme augmentait davantage lorsqu’elle riait. Elle avait un rire spontané et bruyant semblable à celui d’un enfant. Il inspirait à la fois la chaleur de l’été et la mélancolie de l’automne. Si elle était jolie sur les clichés, Marie charmait surtout celles et ceux qu’elle rencontrait, par son sourire sauvage, ses gestes doux et les mimiques de son visage.

En revanche, ses atouts ne l’avaient guère empêchée d’être moquée durant une bonne période de ses années au collège, notamment à cause de son acné juvénile et de son appareil dentaire. De plus, son côté trop bonne élève, toujours au premier rang, faisait d’elle une cible parfaite pour tous les cancres qui l’insultaient et la dénigraient quotidiennement. Son calvaire dura trois années sur les quatre effectuées dans son établissement, et elle ne se fit à cette époque aucun ami. Elle devait manger seule au réfectoire et ses camarades la regardaient avec mépris. Bien souvent, elle n’avait pas le courage de finir son assiette et partait rapidement dans la cour d’école où elle lisait pour éviter d’avoir à croiser des regards vindicatifs. Par honte, elle garda pour elle-même les quolibets dont elle fut victime.

Devenant peu à peu susceptible, jalouse et excessive, Marie fit quelques connaissances au lycée, mais peinait à conserver ses amitiés, car elle prenait chaque remarque ou action comme personnellement dirigée contre elle. Elle se sentait mise à l’écart quand elle ne pouvait participer à une sortie avec les autres et les blâmait de s’amuser sans elle. Ces caractéristiques désagréables de sa personnalité, au départ ponctuelles, devinrent plus récurrentes lorsque ses parents décédèrent alors qu’elle était en terminale. François eut une crise cardiaque en octobre et sa femme trépassa d’un cancer du sein quelques mois plus tard. Marie resta une année chez son frère où elle dormait sur un canapé dans le salon et la colère de Nicolas, jusque-là contenue, devint irrépressible. En état d’ivresse perpétuel, il ne remarqua le départ de sa sœur sans mot dire qu’après plusieurs jours et en fut satisfait.

La mort de ses parents avait fait place au silence. Ce silence lui était d’autant plus difficile à vivre qu’elle se retrouvait à penser par elle-même. Jusqu’ici, elle s’était toujours concentrée à devenir celle que l’on attendait, sans même savoir ce qu’elle aimait réellement, ce qui l’animait. Elle intériorisait les émotions des autres et fuyait les siennes. Autrefois accompagnée et même dirigée dans tous les aspects de sa vie, elle affrontait désormais non seulement le deuil, mais l’autonomie. Elle se plongeait parfois dans ses prières, mais sa foi était devenue faible et le silence qui faisait écho à ses demandes la fragilisait d’autant plus. Elle commença à se questionner sur elle-même, sur ses ambitions et ses désirs dont la noirceur s’intensifiait de jour en jour. Au regard de la mort qui représentait pour elle l’immensité absolue, la vie lui semblait courte et ridicule. Elle se demandait comment elle pouvait attacher autant d’importance à son existence pourtant incertaine et courant vers sa fin. Songeant aux épreuves qu’elle avait déjà traversées, elle se sentait affaiblie et vidée. Ses angoisses et ses chagrins étaient comme une étiquette et elle ne se définissait qu’à travers eux. Elle ne savait qui elle était en dehors de sa tristesse qui faisait partie d’elle depuis si longtemps maintenant.

Un vendredi matin du mois de juin, Marie se leva et effectua la même routine qu’elle faisait tous les jours. Elle s’étira longuement dans son lit avant de se lever et pousser sa couette contre le mur pour dégager son drap-housse et alla ouvrir grand sa fenêtre. Il était cinq heures et le jour n’était pas encore levé. Elle prit le temps de se faire couler un café noir qu’elle avala d’une traite avant d’enfiler une robe bleu ciel puis de sortir de chez elle. Elle se rendit sur le pont de l’Alma et fixait des yeux la Seine qui coulait sous ses pieds. Le soleil commençait à se lever et laissait apparaître de magnifiques nuances jaune orangé dans un ciel sans nuage. Quelques passants marchaient de l’autre côté du pont et elle les voyait ainsi hâtant le pas, déjà pressés de courir travailler de si bonne heure. Elle ne savait pas bien ce qu’elle était venue faire ici. Avait-elle formulé le projet d’en finir ? Elle ne se souvenait plus. Elle n’était plus capable de réfléchir. Ses pensées la laissaient enfin en paix et elle était tout entière attentive au moment présent, comme ceux qui, sur le point de mourir, s’accrochent chaque seconde à ce qui les entoure pour capturer ce dernier instant et l’emmener avec eux où qu’ils aillent après la mort. Elle fermait les yeux, l’esprit tourné vers l’air frais qu’elle inspirait et sentait s’infiltrer dans ses poumons. Le soleil caressait maintenant doucement sa peau. Elle entendit quelqu’un passer dans son dos en sifflotant. Elle se retourna et vit un vieil homme lui sourire et lever son chapeau en guise de salut. Elle lui rendit son attention en levant timidement la main. Le vendredi avait toujours été son jour préféré. Ce n’était pas un jour pour mourir. Elle sentit en elle ce matin-là un brûlant désir de vivre.

Elle entama une longue balade dans la capitale, empruntant des petites rues qu’elle ne connaissait pas. Cette journée-là, il lui sembla que sa sensibilité au monde extérieur s’était vivement accrue. En passant devant un marchand de fruits, elle se surprit à distinguer les parfums de pomme, de banane, de fraise. Ordinairement, elle ne prêtait jamais attention aux effluves qui émanaient dans les rues tandis qu’elle différenciait désormais celle du pain chaud, des fruits juteux et du poisson frais. Elle se plaisait également à distinguer l‘architecture des édifices de la ville. Son œil était alerte aux couleurs qui lui paraissaient plus vives que la veille et qui s’imprimaient dans ses rétines pour en faire ressortir leur éclat. Elle, qui marchait toujours d’un pas léger et dansant, semblait à présent presque flotter. Au cours de sa marche, elle se convint de demeurer dans cet état d’esprit les jours et les mois suivants. En se couchant, elle se crut débarrassée de ce qui la rongeait depuis toujours.

Ce nouveau départ ne dura finalement que quelques jours et Marie fut rapidement assaillie par les angoisses et paranoïas qui lui étaient familières. Sa raison fut une nouvelle fois soumise à ses émotions excessives qu’elle ne parvenait à dompter. Aucun évènement précis ne fut le trouble de ses bonnes résolutions. Un jour pas fait comme un autre. Sa rétine devint terne à nouveau et son regard usé. Elle se sentait toujours rejetée, exclue, mal à l’aise.

Lorsqu’elle entra en faculté de médecine, elle vécut ses premières histoires d’amour. Toutes étaient de courte durée, sans importance et comblaient fébrilement la mélancolie qu’elle se plaisait à nourrir.

Sa rencontre avec Rolland marqua un tournant dans sa vie.

Ce qui le différencia des autres hommes qu’elle avait connus, c’était qu’il ne lui plut pas tout de suite. Leurs premiers échanges ne furent motivés par aucune attirance particulière bien qu’elle le trouvait élégant et charismatique. Son esprit était tout entier accaparé par les examens qu’elle préparait. De ce fait, elle lui parla aisément, sans chercher à se cacher derrière le masque qu’elle arborait habituellement. Leur approche, à l’origine plus intellectuelle que sensuelle, produisit en elle un intérêt plus vif pour lui qu’elle n’aurait pu l’imaginer. Elle tomba réellement amoureuse pour la première fois. Une lueur vint derechef embraser le regard de Marie et cela dura plusieurs années sans qu’aucune ombre ne vienne la ternir.

L’année qui suivit leur emménagement près de Dieppe, Marie tomba enceinte et donna naissance à Olivia. Il lui semblait qu’elle était née pour devenir mère. Son unique priorité était le bien-être de sa fille et celui de son mari. Sa fille n’attendait rien d’autre d’elle que son amour et son sein. Rien ne la rendait plus heureuse que ses cris l’appelant au milieu de la nuit. Olivia avait besoin d’elle et cela la comblait. Elle ne connut aucune période plus épanouie dans sa vie et seule la présence de ses parents lui manquait. Elle avait repris contact avec son frère qu’elle voyait pour les anniversaires ou Noël.

Gagnant en assurance et en maturité, le sentiment de tristesse qui l’avait si longtemps habitée était maintenant profondément enfoui en elle. Mais cette longue période dans laquelle elle se sentait comblée lui était étrangère et elle ressentait souvent, au beau milieu d’un fou rire, une irrésistible envie de fondre en larmes. Pourtant, ses yeux restaient secs. Sa gorge se serrait et elle se sentait, d’un seul coup, étouffée par une douleur qu’elle ne comprenait guère. Aucune manifestation physique de ces élans intérieurs n’avait lieu et elle souffrait terriblement de ne pouvoir exorciser ce mal qui la rongeait. Seule la musique éveillait dans son cœur une tristesse puissante et contenue durant le temps d’un morceau, que ses larmes se déversaient et libéraient son corps. Il était plus aisé pour elle d’éprouver une certaine empathie vis-à-vis du sentiment de tristesse reconnu dans la musique plutôt que d’être elle-même sujette et victime de cette émotion. Elle écoutait bien souvent Franz Schubert et en particulier les Impromptus. Sa musique préférée était toutefois Le temps qui reste1 de Serge Reggiani, dont les paroles la touchaient en plein cœur. La question du temps la hantait. Elle avait toujours peur d’en manquer. Seule dans sa chambre elle chassait ses peurs par ses larmes et en sortait le sourire aux lèvres. Elle gardait ces expériences pour elle-même, et se refusa toujours d’en parler à Rolland. Celui-ci n’était pas mélomane. Il n’était guère admiratif de tout ce qui appartenait au domaine artistique. Lui-même ne s’étant jamais exercé à la musique, à l’écriture ou tout autre art, il s’y montrait peu réceptif. Il définissait ce dernier uniquement comme une distraction, et s’il lui reconnaissait de nombreuses qualités et vertus sur l’esprit humain, il trouvait la science plus noble et louable. Il refusait par ailleurs d’admettre des liens entre ces deux mondes qu’il excluait définitivement l’un de l’autre.

Toutefois, sept mois après la naissance d’Olivia, Marie n’écouta plus jamais Le temps qui reste. Un matin, elle fut surprise de pouvoir se pomponner et de boire son café avant que sa fille ne se réveille. Quand elle se fut décidée à aller dans sa chambre pour la réveiller de sa longue nuit, la petite était froide. Le temps avait montré ses limites.

Elle prit sa fille dans ses bras et s’assit sur son fauteuil à bascule, la gardant contre son cœur en se balançant pendant de longues minutes. Elle lui embrassait le front comme pour l’endormir. Mais Olivia n’avait plus besoin qu’on la berce ni qu’on l’embrasse. Après quelques instants, le regard de Marie, jusqu’alors fixé dans le vide, se posa sur sa fille et elle se leva rapidement. Elle fit les gestes de premiers secours et appela une ambulance, mais il n’y avait plus rien à faire depuis de nombreuses heuresdéjà.