Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: BoD - Books on Demand

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Französisch

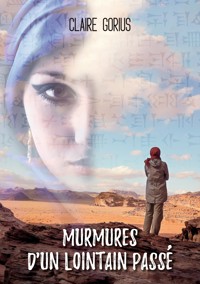

Soraya, jeune archéologue d'origine iranienne, est restée à Paris depuis que Romain l'a quittée, il y a un an. Quand le Professeur Marceau l'appelle pour le rejoindre sur un chantier de fouilles en Irak, il lui laisse peu de temps pour réfléchir. Partagée entre ses doutes et sa joie de retourner à sa passion, elle accepte la mission de traduire les tablettes d'une légende datant de l'époque mésopotamienne. Aux portes du désert et sur les rives de l'Euphrate, dans ce pays proche de ses origines, elle découvre un texte intriguant qu'elle croit provenir d'une civilisation disparue et inconnue des archéologues. Soraya parviendra-t-elle à convaincre ses collègues ? Jusqu'où la mènera cette mystérieuse légende ancestrale ?

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 391

Veröffentlichungsjahr: 2024

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

À tous les héros de légendes

«À mon sens, écrire et communiquer, c’est être capable de faire croire n’importe quoi à n’importe qui. » J.M.G. Le Clezio

Carte de l’IrakLa cité mésopotamienne d’Akkad n’y figure pas. À ce jour, elle n’a pas été découverte par les archéologues

Sommaire

Chapitre 1: Préparatifs

Janvier, un an plus tôt

Chapitre 2: Repas de famille

Février, un an plus tôt

Chapitre 3: Revoir l’Euphrate

Chapitre 4: Rencontre avec l’équipe

Chapitre 5: L’aventure commence

Chapitre 6: La première tablette

Chapitre 7: Premières tensions

Chapitre 8: Plongée dans le passé

Janvier, un an plus tôt

Chapitre 9: Une étonnante civilisation

Chapitre 10: Intermède

Chapitre 11: Étranges prédictions

Chapitre 12: Rêve

Chapitre 13: Une découverte inespérée

Chapitre 14: Confrontation

Chapitre 15: Seule au monde

Chapitre 16: Consolation

Février, un an plus tôt

Chapitre 17: Bagdad

Chapitre 18: Une visite

Mars, un an plus tôt

Chapitre 19: La lettre brûlée

Chapitre 20: Un mystérieux investisseur

Chapitre 21: La réunion d’équipe

Chapitre 22: Apaisement

Chapitre 23: Une étrange rencontre

Chapitre 24: Espoir

Chapitre 25: Vers un nouveau départ

Épilogue

REMERCIEMENTS

Chapitre 1

Préparatifs

Je me souviens de ce dimanche matin de janvier, alors qu’il pleuvait sur Paris. C’était la veille de mon départ et le sommeil m’avait quittée trop tôt. Après m’être retournée dans mon lit au même rythme que les pensées qui défilaient dans ma tête, j’avais renoncé à me rendormir. Adossée contre mon oreiller, j’entendais à travers la fenêtre le clapotis des gouttes qui tambourinaient en cadence sur les toits des voitures audehors. Mon réveil affichait cinq heures. Je restai longtemps ainsi, assise sur mon lit, consciente que je tournais une nouvelle page de ma vie. Je me sentais partagée entre le soulagement d’aller de l’avant et la peur de l’avenir.

Je vivais depuis deux mois seulement dans ce petit deux-pièces un peu trop sombre. Il était mal isolé et je trouvais le sol et les papiers peints un peu vieillots, mais j’aimais me sentir enfin chez moi. À presque trente-cinq ans, après avoir subi une douloureuse séparation, je venais de passer presque une année chez mes parents. Ils avaient été adorables pendant ces longs mois d’effondrement, de doutes et d’incertitude, mais retrouver un logement m’avait permis de me sentir un peu plus indépendante. Ma famille m’avait aidée à installer du mobilier acheté en kit ou d’occasion. Nous avions passé deux dimanches à suivre les plans de montage d’une armoire et d’un lit. Et puis j’avais survécu à ma première nuit seule dans ce logement désuet.

Je me sentais encore terriblement fragile, mais j’avais envie d’aller de l’avant et de laisser derrière moi cette année qui avait eu l’effet d’un séisme dans ma vie. Tout ce que je voulais en retenir, c’était le soutien que j’avais reçu de mes proches : mes parents avaient partagé ma peine et tenté de me changer les idées en me poussant à aller écouter des conférences et visiter des expositions. Mon frère Darius avait lui aussi dégagé du temps dans sa vie bien remplie pour m’emmener au restaurant ou au cinéma. Ma meilleure amie Clémence avait pris soin de moi avec une bienveillance et une patience inégalées, discutant de longues heures avec moi. Elle m’avait obligée à aller marcher en forêt, refusant de céder à la paresse qui m’envahissait, et convaincue que la nature me ferait le plus grand bien. Peu à peu, j’avais remonté la pente.

J’avais été embauchée au Musée du quai Branly à la fin de l’été dernier, après six longs mois de chômage. On m’avait confié l’ouverture d’une exposition temporaire sur la vie quotidienne à Babylone. Spécialiste de cette civilisation, j’avais été chargée de rassembler diverses pièces de cette époque, de les emprunter auprès de musées aux quatre coins de l’Europe et d’en assurer la réception. L’exposition avait été inaugurée en décembre. Je m’étais convaincue que ce poste me convenait, soulagée de retrouver un emploi après de longs mois de désespoir, mais dès l’inauguration passée, j’avais déjà commencé à m’y ennuyer. Je ressentais le besoin de quitter Paris, de repartir sur les chantiers de fouilles, tout en me demandant si cette vie s’offrirait de nouveau à moi. Lorsque Romain m’avait annoncé qu’il me quittait, un an plus tôt, j’avais abandonné précipitamment ma mission au Liban, désertant mon poste en plein milieu d’un chantier archéologique. J’étais persuadée que suite à cette faute professionnelle, plus personne désormais ne me ferait confiance.

Aussi, quand le professeur Marceau m’appela au Musée du quai Branly, un matin de janvier, pour me proposer de partir en mission en Irak, je ne pus m’empêcher de sauter sur l’occasion sans me poser trop de questions. Mon téléphone sonna alors que je m’efforçais d’accomplir d’ennuyantes tâches administratives. Mon cœur se mit à battre quand j’entendis la mission qu’il m’offrait. Le professeur m’appelait directement d’un site de fouilles en Irak. Il venait d’informer ma direction au musée qu’il avait besoin de mes services.

Il me parla de la découverte de soixante tablettes datant de l’époque sumérienne, retrouvées par l’équipe d’archéologues du chantier. Les premiers déchiffrages avaient révélé des textes de lois, mais surtout des poèmes et une légende. La littérature est assez rare chez les Sumériens, aussi le professeur Marceau estimait urgent de les traduire. Il me proposait un contrat de six mois au moins, qui pourrait éventuellement être prolongé, en fonction des prochaines découvertes.

Je devinais derrière ses paroles qu’il voulait faire parler de lui une nouvelle fois. Trois mois plus tôt, une équipe avait mis au jour en Égypte des papyrus datant du Haut Empire et décrivant avec précision la construction des pyramides. Or, le professeur Marceau, qui n’était pas égyptologue, n’avait pas participé à cette découverte, et il n’aimait pas que la presse mentionne ses confrères sans parler de lui. L’orgueil de cet éminent savant n’était un secret pour personne, ce qui n’enlevait rien à sa renommée.

C’est ainsi que le professeur me demanda une réponse dans la journée, afin de régler les formalités administratives et de réserver rapidement un vol pour Bagdad. Après avoir raccroché, je réalisai qu’il m’avait prise au dépourvu en m’appelant lui-même — personne n’ose dire non au professeur Marceau — après avoir pris soin d’avertir la direction du musée. Aurais-je pu décemment refuser la mission ? Mes supérieurs auraient douté de mon professionnalisme – même s’ils savaient que j’avais choisi de ne plus partir sur des fouilles au bout du monde depuis un an pour raisons personnelles. Je me sentais prise au piège.

J’envisageai alors tous les aspects positifs de cette opportunité. Quitter Paris, changer d’air me serait sûrement bénéfique. Il était sans doute temps d’oublier les mois sombres que je venais de traverser. Retrouver mon quotidien d’archéologue sur un chantier de fouilles me permettrait de renouer avec ce qui me passionne vraiment – j’avais bien plus besoin de travailler sur le terrain que de m’occuper d’expositions dans un musée à Paris.

Deux heures plus tard, j’envoyai un e-mail au professeur, lui indiquant que j’acceptais la mission. En fin d’après-midi, je recevais un contrat et un billet d’avion dans ma boîte de messagerie. Dès le lundi matin, j’irais à l’ambassade d’Irak, où le professeur Marceau avait d’étroites relations qui me permettraient d’obtenir mon visa en moins d’une semaine. J’appelai Clémence le soir même, avec l’excitation d’un petit enfant qui s’apprête à monter sur un manège. Mon amie se réjouit de mon enthousiasme et prit soin de dissimuler sa surprise. Je passai la semaine à m’occuper des diverses formalités avec l’ambassade, ainsi qu’à organiser mon départ précipité du musée. J’étais si occupée que je n’eus pas le temps de réfléchir à ma décision.

Je n’oublierai jamais ce dimanche matin qui précédait mon départ. Vers sept heures, après deux heures perdue dans mes pensées, j’avais ouvert les rideaux pour laisser entrer la lumière dans ma chambre. J’avais décidé de préparer mes bagages, et je m’affairais sans trop réfléchir à ce qui m’arrivait. J’allais et venais entre l’armoire en bois blanc et la valise posée sur le petit tapis persan au bout de mon lit. Je traversai plusieurs fois mon salon, passant devant ma collection de statuettes antiques sans les regarder, pour aller chercher une paire de chaussures dans le placard de l’entrée, un pull qui traînait sur mon nouveau canapé, remplir ma trousse de toilette à la salle de bain. Je ne pensais à rien d’autre qu’à des questions pratiques.

Je savais depuis à peine plus d’une semaine la mission qui m’attendait, et je m’efforçais de faire taire enfin les émotions qui sommeillaient en moi. Elles m’avaient tant assaillie la veille que je voulais les fuir à tout prix, de peur de m’effondrer à nouveau. Je pliais les vêtements machinalement dans ma valise grise, me concentrais sur des questions terre à terre pour échapper à celles qui m’auraient bouleversée. Il me semblait tellement plus facile de réfléchir aux conditions climatiques de l’Irak en janvier, plutôt que de me demander si j’étais vraiment prête à repartir sur un chantier de fouilles loin de ma famille et de ma meilleure amie Clémence. Et si je me trompais ? Et si j’avais été poussée à quitter Paris uniquement parce que mon travail au musée m’ennuyait ? Étais-je assez forte émotionnellement pour m’aventurer seule vers l’inconnu ?

Bien sûr que non, je n’étais pas prête. Mais parfois, la vie n’attend pas. Elle vous bouscule, elle vous pousse vers votre destinée sans vous ménager. Je ne réfléchissais pas à ce qui m’attendait. Et je faisais bien car jamais je n’aurais pu imaginer ce que j’allais vivre. Serais-je partie si j’avais su ?

Je chassais ces questions qui vagabondaient dans mon esprit et je déposais dans ma valise quelques tuniques légères à manches longues dans des coloris beige, blanc et noir, qui se mariaient bien avec mon teint mat. J’ajoutais des pantalons de toile amples pour dissimuler mes rondeurs, quelques foulards sombres pour me couvrir la tête – impossible pour une femme de sortir non voilée en Irak – et des pulls chauds pour les froides nuits dans le désert, quand mon téléphone sonna. Je vis le nom de Clémence s’afficher sur l’écran. Le son de sa voix me réchauffa le cœur.

— Salut Soraya !

— Salut Clémence !

— Comment vas-tu ?

— Bien. Je prépare mes bagages. Et toi ?

— Je vais bien. Je voulais prendre de tes nouvelles. Tu étais encore tellement indécise hier. Tu as bien dormi ?

— Oui, assez bien, répondis-je en croisant mon propre visage dans le miroir, remarquant mes cernes sous mes yeux noirs, et ma chevelure ébène aux boucles décoiffées. Mais je me suis réveillée très tôt et je n’arrivais plus à me rendormir. Alors je me suis levée et j’ai commencé à sortir mes valises.

— Tu ne regrettes plus ta décision ?

— J’essaye de ne plus y penser. J’ai accepté, j’y vais. Je ne peux pas passer ma vie à me morfondre. Il est peut-être temps pour moi de tourner la page.

J’essayais de rassurer Clémence — ou voulais-je me convaincre moimême que j’étais en paix avec ma décision de partir ? — car la veille, deux jours avant mon départ, je l’avais appelée au bord de la panique : et si j’avais eu tort d’accepter cette mission si vite ? Que se passerait-il si je m’effondrais une fois là-bas ? Je ne voulais en aucun cas reprendre mon poste si ennuyant au musée. Si je devais rentrer de nouveau précipitamment à Paris, je me retrouverais encore de longs mois au chômage, et cette idée me terrifiait. Avais-je pris la bonne décision ? Était-il raisonnable de quitter le musée du quai Branly et de déserter une nouvelle fois mon poste avant la fin de mon contrat – même si l’intervention de l’éminent professeur Marceau me donnait à présent une bonne raison ?

En fidèle amie, Clémence m’avait remonté le moral en m’apportant des croissants. À dix heures du matin, voyant que j’étais toujours en proie à la panique, elle avait annulé son cours de yoga et avait entrepris de me masser aux huiles essentielles. Puis elle m’avait emmenée chez elle, où elle m’avait fait avaler un breuvage ayurvédique préparé en quelques minutes dans sa cuisine. Elle m’avait installée sur son canapé, au milieu des couleurs de son salon. Même Arthur, son compagnon, avait été exilé dans d’autres pièces. Elle avait pris soin de moi toute la journée. Adorable Clémence !

Depuis mon retour forcé à Paris l’année précédente, j’avais pris conscience que mon amie d’enfance était devenue solide comme un roc. Quelques années plus tôt, lorsque nous avions vingt-sept ans, mon amie avait subitement perdu sa mère suite à un cancer foudroyant. Ce deuil inattendu l’avait anéantie et elle avait traversé une période très sombre. C’était peu après mon mariage avec Romain et je n’avais pas manqué de la soutenir à cette époque, même lorsque j’étais loin d’elle, en mission sur des chantiers au Moyen-Orient. Connaissant son goût pour les voyages, je l’avais invitée à me rejoindre en Turquie et ce périple l’avait aidée à aller mieux. C’est aussi à cette époque qu’elle s’était tournée vers le yoga et la spiritualité, y trouvant des ressources pour finir de traverser son deuil. À mon retour, elle était tout à fait reconstruite et j’avais retrouvé avec soulagement sa personnalité enjouée et souriante. Depuis, elle avait approfondi sa découverte du yoga et de la méditation. Sa nouvelle passion n’avait en rien entaché notre inébranlable amitié. J’avais respecté sa nouvelle attirance et elle avait su aussi respecter mon besoin de rester attachée à des valeurs plus terre à terre.

Je lui faisais suffisamment confiance pour accepter les soins ayurvédiques qu’elle m’avait proposés ce samedi matin-là pour la première fois, deux jours avant mon départ en Irak. Et je n’avais pas regretté, impressionnée par leur efficacité. Le soir, j’étais suffisamment apaisée pour rentrer chez moi. Je ne cherchais plus à savoir si j’avais pris la bonne décision ou non en acceptant la proposition du professeur. Mes peurs avaient disparu, tout simplement, et j’avais seulement besoin d’une bonne nuit de sommeil.

— Oui, ce sera sûrement un nouveau départ pour toi, ajouta Clémence au bout du fil. Renouer avec ta passion te permettra de te retrouver. Tu as toujours aimé les chantiers de fouilles !

— Tu as raison, c’est ce que j’aime dans le métier d’archéologue : être sur le terrain. Sans compter que je trouve passionnant de traduire des textes anciens et c’est l’essentiel de cette mission. Au fond de moi, j’ai hâte d’y être ! Le passé est derrière moi, n’est-ce pas ?

— Oui, bien sûr, Soraya ! Tu sais que tu y arriveras !

Sa conviction me serra la gorge et je ravalai les larmes qui me montaient aux yeux. Je changeai de sujet, refusant de me laisser aller dans l’émotivité. Je lui dis que j’étais invitée à déjeuner chez mes parents aujourd’hui et que j’en profiterais pour leur annoncer mon départ. Elle promit de m’accompagner à l’aéroport lundi matin et je raccrochai.

Une fois de plus, elle serait là pour mon décollage. Plus jeunes, nous avions souvent voyagé ensemble, toutes deux passionnées par la découverte d’autres contrées. Clémence était aussi avec moi sur mon tout premier chantier de fouilles en Égypte. Nous étions toutes les deux étudiantes en histoire antique et nous étions parties comme bénévoles. Puis Clémence avait renoncé à la fac d’histoire au bout d’une année et s’était orientée vers le tourisme. Nous avions alors plus souvent voyagé séparément l’une de l’autre, nous quittant et nous retrouvant à l’aéroport Charles-de-Gaulle. Je l’avais moi aussi souvent accompagnée lors de ses départs et accueillie à ses retours.

Je m’assis sur mon lit défait, poussai un long soupir en fermant les yeux. Deux larmes roulèrent sur mes joues, mais je les essuyai bien vite. La sollicitude de mon amie me touchait. Je me sentais si chanceuse de pouvoir compter sur son amitié sans faille. Nous étions si proches, toujours là l’une pour l’autre. Elle était pour moi une sœur, et elle m’avait tant soutenue au cours des derniers mois. Que serais-je devenue sans elle ? Suite à ma rupture inattendue avec Romain, Clémence m’avait tant aidée à remonter la pente. Elle m’avait portée à chaque pas, par sa présence inébranlable. Par égard pour l’énergie qu’elle avait déployée à m’entourer, je lui devais bien de parvenir à me relever – comme elle avait su se relever après le décès de sa maman.

Il était temps que j’aille de l’avant. Je ne me sentais plus à ma place à l’exposition temporaire au quai Branly sur la vie quotidienne à Babylone. Mes collègues du musée pourraient me remplacer pour les prochaines animations, et lors de la clôture, pour la réexpédition des pièces vers leurs sites d’origine. Cette mission m’avait occupée au cours des dernières semaines, mais elle me rappelait aussi l’effondrement que j’avais traversé depuis un an. Aussi, je n’avais pas particulièrement envie de participer à l’emballage des différentes pièces exposées au musée – comme j’avais rassemblé mes affaires à la fin de ma vie commune avec Romain, faisant passer entre mes mains tant d’objets liés à des souvenirs que je devais laisser mourir.

Oui, je préférais partir. M’enfuir pour ne pas assister aux douloureux adieux. Tourner la page, enfin. De toute façon, la vie ne me laissait pas vraiment le choix. Inconsciemment, j’ai décidé ce jour-là de faire confiance à ma destinée et de suivre la voie qu’elle traçait pour moi.

Janvier, un an plus tôt

Un simple message reçu sur mon téléphone et ma vie bascule. Un message auquel je ne veux pas croire : Romain m’annonce qu’il me quitte. J’essuie la sueur qui coule sur mon front sous le soleil du Liban. Affolée, je quitte le chantier, me dirige vers les bungalows des sanitaires. J’ai besoin d’eau fraîche sur mon visage. Je ressors quelques minutes plus tard, mes cheveux dégoulinent, mes jambes me portent à peine. Je croise une collègue, elle s’inquiète de me voir si pâle, me propose à boire, m’invite à m’asseoir sous la tente commune.

Je dois rentrer à Paris. Je dois tout tenter pour sauver mon couple. Romain ne peut pas me quitter ainsi, si soudainement. Que s’est-il passé ?

Le lendemain, je quitte précipitamment le chantier de fouilles et le Liban. Je saute dans le premier avion pour Paris, persuadée que je serai de retour deux jours plus tard, dès que tout sera rentré dans l’ordre. Je comprends bien vite que pour celui qui était mon mari depuis près de dix ans, la page est déjà tournée. Il ne daigne même pas répondre à mes appels et décline toute rencontre avec moi. Le silence. Rien que le silence. Un horrible silence qui me donne envie de hurler de douleur.

Je ne regagnerai pas Beyrouth comme je l’ai promis avant de partir à l’équipe dont je faisais partie. Seule dans notre appartement à Paris, je n’en ai pas la force. Je comprends qu’il est trop tard et je reçois cette prise de conscience comme une terrible claque en pleine figure. Je me sens vidée de toute énergie vitale, anéantie, détruite. Je m’en veux de n’avoir rien vu venir, j’en veux à Romain de ne pas m’avoir parlé plus tôt. Ma vie n’a plus de sens. Comment trouver la volonté de repartir travailler à des kilomètres de Paris, comme si de rien n’était ? Mon contrat sera rompu pour désertion de poste. Je n’ai même pas le courage d’aller demander un arrêt de travail à un médecin, comme mes proches me l’ont recommandé. Je suis si rarement malade que je n’ai pas de médecin attitré, et l’idée d’aller raconter ma vie à un parfait inconnu me répugne.

J’ai tout perdu. Mon mari. Mon travail. Je sombre dans des abysses inexplorés.

Chapitre 2

Repas de famille

Deux heures après l’appel de Clémence et ma valise presque bouclée, j’entrai sans frapper dans le modeste pavillon de banlieue de mes parents. Depuis mon récent emménagement dans mon appartement, je ressentais toujours une pointe d’amertume en retrouvant ce lieu si familier. J’y avais grandi et il était chargé de souvenirs heureux, mais ceux qui me revenaient automatiquement en mémoire étaient les longs mois que j’y avais passés suite à ma rupture avec Romain. Je ne pouvais m’empêcher d’avoir honte de mon effondrement. Une boule me serra la gorge, je tentai de la chasser en affichant un sourire crispé sur mon visage.

La pluie avait cessé, mais les jardins étaient détrempés, parsemés de larges flaques dans lesquelles se reflétaient les nuages. Je me faufilai à l’intérieur de la maison en criant « Bonjour !» pour annoncer mon arrivée, m’efforçant de paraître heureuse. J’entendis aussitôt la voix de ma mère provenant de la cuisine. Elle me salua et me souhaita la bienvenue de son ton enjoué. Sa voix pleine de tendresse m’enveloppa et je sentis mon visage se détendre. Mon père vint immédiatement à ma rencontre, un sourire paisible aux lèvres et il m’embrassa. Ses yeux bruns m’accueillirent. Il portait un pull-over beige dont le col en V laissait apparaître une chemise bleu ciel. Comme toujours, sa tenue était élégante et soignée. Je retirai mes chaussures et ma veste d’hiver, que j’accrochai au portemanteau en osier. Mes pieds nus s’enfoncèrent dans le tapis moelleux et coloré de l’entrée. Déjà, mes narines furent emplies d’odeurs épicées. Mon père m’invita à le suivre et ensemble nous rejoignîmes ma mère à la cuisine.

Elle se tenait debout devant la gazinière, au milieu d’une multitude de petits bols remplis de mets colorés ou d’ingrédients qu’elle s’apprêtait à cuire, entre ses pots de plantes aromatiques, les casseroles accrochées sur le mur par ordre de taille, et en face, la fenêtre ornée d’un rideau en organza qui filtrait la lumière. Le ronron de la hotte couvrait le crépitement de l’huile dans la poêle. Ma mère se pencha vers moi pour m’embrasser. Son visage et ses yeux souriaient de me voir. Quelques mèches ondulées grisonnantes retombaient sur son front, contrastant avec le noir de ses yeux. Elle portait un rouge à lèvres couleur miel. La chaleur de la cuisine et du cocon familial m’envahit.

— Darius n’est pas encore arrivé ? demandai-je.

— Non, tu connais ton frère ! répondit ma mère. Le dimanche il ne faut jamais compter sur lui avant treize heures !

— Ce n’est pas grave, la radoucit mon père. Nous l’attendrons.

— Maman, pouvons-nous t’aider à préparer le repas ?

Ma mère nous confia quelques tâches d’épluchage et de hachage de légumes, sur la table au centre de la cuisine, pendant qu’elle faisait cuire dans une poêle des koukous sibzamini, des galettes de pomme de terre iraniennes. Nous étions réunis tous les trois et je me sentais apaisée. Je savais que j’étais venue chercher cette atmosphère chaleureuse que mes parents savaient si bien dégager. Nous bavardions de cuisine et j’en oubliai tout de ma mission d’archéologie qui me tracassait tant.

À notre grande surprise, mon frère arriva vingt minutes plus tard, alors qu’il n’était pas encore midi et demi. Ses bras étaient chargés d’un gros bouquet coloré qui enchanta ma mère, bien qu’elle poussât des cris de protestation. Il embrassa chacun de nous, me chatouilla le visage avec les pétales colorés et les branches de fougères du bouquet. Je me levai pour le saluer, il se pencha pour m’embrasser. Ses longues boucles brunes encadraient son visage joyeux. Il portait une chemise ornée de discrets motifs bleu clair, sur un jean foncé d’une marque à la mode. Comme ma mère était occupée à surveiller la cuisson des galettes, Darius alla lui-même chercher un vase dans le buffet du salon, revint le remplir d’eau au robinet de la cuisine et y disposa les fleurs. Par la porte ouverte de la cuisine, l’imposant bouquet nous faisait face, majestueux au milieu de la table de la salle à manger.

— Elles sont magnifiques ! s’exclama ma mère. Tu as encore trop dépensé !

— On ne dépense jamais trop pour une mère ! répondit Darius en riant.

— Quel flatteur ! rétorqua-t-elle, amusée.

— Je le pense vraiment, maman !

— Ne t’inquiète pas pour lui, maman, ajoutai-je, il gagne bien sa vie maintenant !

— Tiens, comment se passe ton nouveau travail, Darius ? demanda mon père, qui souriait en silence depuis l’arrivée de mon frère.

— Bien, très bien ! Mon directeur m’a félicité vendredi pour ma bonne intégration dans l’équipe !

— Bravo ! se réjouit ma mère. Comment se nomme ton nouveau poste déjà ?

— Responsable produit et marketing, précisa Darius avec une fierté volontairement exagérée.

— On dirait que tu t’y plais ! commenta mon père.

— Oui, c’est très varié ! Et c’est tout ce que j’aime faire ! Sans parler de la satisfaction d’avoir un bureau à la Défense…

Mon frère était le seul dans notre famille à travailler dans le monde de l’entreprise. Il avait suivi ses études dans une école de commerce, rêvant d’intégrer de grands groupes. Depuis le début de sa carrière, il gravissait les échelons dans le monde des affaires. Mes parents, qui étaient tous deux professeurs universitaires, se montraient fiers de leur fils et se réjouissaient qu’il s’épanouisse dans son travail. Ils nous avaient toujours encouragés, mon frère et moi, à étudier et à suivre nos passions. C’est avant tout pour vivre librement qu’ils avaient quitté l’Iran quand j’avais deux ans. Ils étaient tout autant fiers de moi, qui avais choisi d’étudier l’assyriologie, cette science qui s’intéresse à l’histoire antique de la Mésopotamie, une région proche de nos origines.

Le repas étant prêt, nous dressâmes la table à la salle à manger et nous assîmes autour des différents plats. Leur odeur épicée se mêlait aux senteurs du bouquet, que mon père avait déplacé en bout de table. Nos assiettes furent bientôt remplies des couleurs variées des galettes et des légumes.

Pendant que nous mangions, mon frère raconta quelques anecdotes de sa semaine à la Défense et nous rîmes de bon cœur. Mes parents nous parlèrent aussi de leurs étudiants et se plaignirent un peu du fossé entre les générations.

— Et toi, Soraya, me demanda mon père, comment se passe ton travail ? Donneras-tu bientôt d’autres conférences ?

Mes parents aimaient assister à mes interventions publiques. Ils en manquaient rarement une. Ils s’étaient réjouis que ma mission au Quai Branly me donne l’occasion d’animer de nouvelles conférences sur la vie à Babylone dans l’Antiquité. Contrairement à moi, ils avaient refusé de voir dans ce poste un recul dans ma carrière. Ils me considéraient comme la spécialiste du thème de l’exposition auprès de l’équipe permanente du musée. C’était en effet le cas, mais si j’avais apprécié d’organiser l’emprunt et la réception des pièces auprès de différents musées du monde, la vérification de toutes les informations figurant sur les différents supports m’avait paru fort ennuyeuse. Et les tâches qui m’étaient désormais confiées ne me passionnaient plus. J’avais du mal à avouer à mes parents ce que je ressentais vraiment, de peur de les décevoir. Je réalisai avec soulagement que mon départ en Irak me permettrait enfin de cesser de jouer la comédie.

— Je ne donnerai pas de conférence pendant quelques mois, répondis-je à mon père. En fait, je vais quitter le musée et partir sur un chantier de fouilles à Bagdad. Je pars demain.

Mes parents et mon frère m’observèrent en silence, étonnés. Je m’étais efforcée de parler avec calme et légèreté, en prononçant distinctement mes mots.

— Demain ? répéta ma mère incrédule.

Un silence de gêne suivit. Je souris pour tenter de le dissiper. Et je poursuivis, racontant l’appel que j’avais reçu du professeur Marceau une semaine plus tôt, m’invitant à le rejoindre pour une mission qui s’annonçait passionnante. J’omis de parler de mes doutes et de mes angoisses de la veille, de Clémence qui avait patiemment pris soin de moi. Je m’efforçai de me montrer enthousiaste et de présenter cette mission comme une bonne nouvelle. J’avais besoin du soutien de ma famille. J’avais besoin de leurs encouragements.

Quand j’eus fini de raconter, quand je ne trouvai plus de mot à prononcer, un bref silence s’installa, que mon père brisa rapidement, à mon grand soulagement.

— Cette mission semble intéressante pour ta carrière.

— Oui, ce sera un nouveau départ, ajoutai-je, sur un ton que je voulus enjoué.

— Mais es-tu prête ? demanda faiblement ma mère.

J’aurais voulu qu’elle ne pose pas cette question que je ne voulais pas entendre. Pourtant, au fond de moi, je la remerciai de la prononcer. Elle montrait que ma mère n’était pas dupe. Qu’elle comprenait ce que je traversais.

— Je ne sais pas si je suis prête. Mais l’occasion se présente de quitter Paris, de reprendre mon quotidien d’archéologue sur le terrain. Je n’ai pas envie de la laisser passer.

Darius prit ma main dans la sienne. Mes parents m’enveloppèrent tous les deux d’un regard doux, comme ils savaient si bien le faire. Ils me donnaient leur bénédiction en silence, me témoignaient que je pouvais compter sur eux.

Pourtant, ce soir-là, quand au fond de mon lit je repensai à cette journée, je m’aperçus qu’il me manquait un ingrédient indispensable pour partir le cœur léger : la confiance de ma famille.

Personne n’avait contesté ma décision. Tous avaient respecté mon choix. Mais aucun d’eux ne me faisait confiance. Tous savaient parfaitement que je tentais difficilement depuis un an de me relever de mon divorce. Tous m’avaient vue sombrer depuis mon retour à Paris, et ils savaient aussi que je n’étais pas encore redevenue moi-même. Je n’avais pas encore retrouvé ma joie de vivre, mon indépendance et mon courage. Ma famille me savait encore trop fragile pour partir. Comme c’était douloureux.

Février, un an plus tôt

Prostrée sur le sol, je tiens entre les mains la requête conjointe de divorce. Le papier est trempé de mes larmes. Je viens de recevoir ce sinistre courrier ce matin même, il y a à peine une heure. Un rayon du soleil de février éclaire le salon autour de moi, avec une insolence qui me révolte. Comment le ciel peut-il être si bleu alors qu’une tempête se déchaîne dans mon cœur ? Comment cette pièce peut-elle être si vide alors qu’elle est remplie des souvenirs de ma vie commune avec Romain ? J’essaie de croire que tout cela n’est qu’un mauvais rêve, qu’il va pousser la porte de l’appartement, me prendre dans ses bras et me saluer, tout simplement, comme si ce cauchemar n’avait jamais eu lieu.

Depuis mon retour à Paris, il ne se passe pas un jour sans que je verse toutes les larmes de mon corps, sans que je m’en veuille de n’avoir rien vu venir, d’avoir été si aveugle pendant toutes ces années. D’ailleurs, pendant combien d’années ? Depuis quand Romain envisageait-il de mettre fin à notre mariage ? Je n’en ai pas la moindre idée. J’ai été trop souvent absente, en mission sur des chantiers à l’autre bout du monde, loin de Paris, loin de l’homme que j’aime. Je ne savais pas que mon mari souffrait tant d’être marié à une archéologue. Mon métier me plaît, m’épanouit et j’ai toujours été heureuse de le retrouver à mon retour.

Mais désormais tout est fini. Ma vie n’a plus de sens. Je me sens sombrer, sombrer, dans un puits noir sans fond. Je touche les abîmes de mon âme. Je n’aurai pas la force de remonter à la surface.

Je serai bientôt dépossédée de mon appartement et de quasiment tout ce qui s’y trouve. Le mobilier appartient presque en totalité à Romain. Je ne possède que des souvenirs ramenés de mes voyages, et des livres acquis pendant mes études. Tout tient quasiment dans une vitrine remplie de statuettes mésopotamiennes et d’ouvrages sur l’archéologie.

J’ai signifié à mon avocat, choisi au hasard dans l’annuaire, d’accepter tout ce que réclame Romain. Les meubles, la voiture, l’électro-ménager. Je n’ai pas la force de me battre. Oui, je renoncerai à toute pension ou prestation compensatoire, même provisoire, même le temps de retrouver un logement et un contrat de travail. Mon avocat a soupiré, et j’ai deviné par cette unique expression émotionnelle, qu’il était dépité par mon découragement. Je le rends impuissant face à une situation qu’il doit juger injuste. Mais ce qui m’importe, ce n’est pas les meubles, la voiture ou l’argent. À quoi peuvent bien me servir des biens matériels quand Romain refuse de me parler ? Les larmes que je déverse chaque jour ont l’amertume de son silence, qui déclenche en moi une souffrance à hurler de douleur.

J’irai bientôt vivre chez mes parents car j’ai découvert que Romain a donné le préavis de notre appartement depuis deux mois déjà, sans m’en parler. Il est trop tard pour moi pour retrouver un appartement en Îlede-France, même en banlieue. Surtout sans un contrat de travail. Je vis la perspective de ce retour au foyer parental comme un terrible échec. Ma meilleure amie Clémence m’a aussi proposé de m’accueillir, et même mon jeune frère Darius. J’ai décliné leurs propositions, craignant de déranger Clémence dans sa vie de couple et mon frère dans son existence de jeune célibataire. C’est encore chez mes parents que je me sentirai le plus à ma place, pour cette période transitoire qui débute pour moi – sans la moindre certitude sur sa durée. Je me vois entrer dans un long tunnel sombre, sans la moindre lueur en vue.

Chapitre 3

Revoir l’Euphrate

Assis dans sa guérite, le contrôleur irakien tenait mon passeport entre ses mains et me dévisageait, me comparant à la photographie du document.

— Soraya Kedavar ?

— Oui, répondis-je en arabe, espérant qu’il ne me pose pas davantage de questions dans cette langue que je maîtrisais mal.

Me rappelant que les Irakiens étaient très stricts sur le port du voile, je réajustai le foulard qui couvrait mes cheveux, pendant que le contrôleur tournait les pages de mon passeport, sans un mot, consultait mon visa, puis les autres, plus anciens, datant de mes voyages précédents vers d’autres destinations. J’ai toujours détesté cette attente silencieuse face aux autorités. D’un seul mot, cet homme assis face à moi avait le pouvoir de me renvoyer en France et d’empêcher ma mission, pour un détail qui m’aurait échappé. Il tamponna la dernière page de mon passeport et je fus soulagée quand il me le tendit et me souhaita un bon séjour.

Je suivis le flot de voyageurs dans les interminables couloirs de l’Aéroport International de Bagdad, me dirigeant vers le point de collecte des bagages. Je rangeai mon passeport dans mon sac à dos de cuir, et cherchai des yeux, sur les écrans suspendus en hauteur, le numéro du carrousel sur lequel arriverait ma valise. Un grand panneau publicitaire affichait une photographie du dernier smartphone, avec quelques inscriptions en arabe qui vantaient ses caractéristiques. La foule de voyageurs s’attroupa autour du tapis roulant qui commençait à défiler, sans que le moindre bagage ne s’y trouve.

Les aéroports sont des lieux étranges, une sorte de no man’s land, où les cultures se mêlent et le temps s’arrête. Autour de moi se tenaient des Irakiens barbus aux cheveux noirs, des femmes vêtues de longs vêtements noirs et voilées, deux Européens en jean, des enfants qui couraient entre les jambes des voyageurs, d’autres endormis dans les bras de leurs parents. Des militaires armés jusqu’aux dents arpentaient les lieux par groupes de quatre, rappelant que la sécurité était fragile dans ce pays. À peine quelques heures plus tôt, Clémence me souhaitait bon voyage et dans quelques minutes j’allais retrouver mon confrère Christophe Vernay, et nous ferions route ensemble vers le chantier de fouilles sur les rives de l’Euphrate. Mon quotidien d’hier s’était interrompu et demain démarrerait une nouvelle routine. Je me trouvais dans cet espace-temps intermédiaire, celui du voyage et de la transition.

Comme à chaque départ, je me sentais partagée entre la tristesse éphémère d’avoir quitté mes proches, l’appréhension de l’inconnu et la joie de la découverte. Je me rappelai l’excitation qui m’habitait lors de mes premières missions d’archéologie, dès mon arrivée dans l’aéroport. Puis, au fil des ans, j’avais développé une habitude des voyages et des missions, et l’exaltation s’était atténuée. Mais toujours demeurait la joie de vivre ma passion pour les civilisations antiques, née durant mon enfance, lorsque mes parents me racontaient avec fierté et en persan l’histoire perse de l’Iran.

Ce jour-là, je devinais que c’était différent. Je me sentais plus fragile et je ne savais pas tout à fait ce qui m’attendait pour les mois à venir. Comment vivrais-je cette nouvelle mission, le quotidien sur le chantier, loin du soutien de mes proches ?

Les premières valises arrivaient et je les suivais du regard, inquiète de ne pas voir la mienne sur le tapis roulant. Je continuai à observer tout ce qui m’entourait, à tendre l’oreille aux diverses langues parlées autour de moi. Les aéroports se ressemblent tellement, d’un bout à l’autre du monde. Passé le hall de départ, les couloirs et les hangars sont de vastes espaces vides, éclairés artificiellement, dont les plafonds sont envahis de câbles et d’appareils de ventilation. La seule vie qui les traverse est le flot des voyageurs, qui emportent avec eux leur langue, leur tenue, leur allure.

Ma valise apparut enfin sur le carrousel à bagages et je m’en emparai, rassurée. Je la fis rouler derrière moi et me dirigeai vers la sortie. Je croisai ma silhouette reflétée par des portes vitrées dans un couloir et je ralentis pour vérifier mon allure : mon manteau et mon pantalon beiges contrastaient parfaitement avec le foulard bleu marine qui recouvrait ma chevelure noire, attachée en un chignon qui maintenait mes boucles en arrière, dégageant mon visage. Mon léger maquillage mettait en valeur le noir de mes yeux et j’avais réussi à camoufler mes cernes sous une couche de fond de teint.

Je passai devant les douaniers sans les regarder, espérant qu’en les ignorant, ils m’oublieraient. J’ai toujours redouté que l’un d’eux me demande d’ouvrir mes bagages et les fouille sous mes yeux. Ce qui m’inquiétait le plus était l’idée de devoir replier toutes mes affaires sous leur regard, et de ne pas arriver à refermer ma valise alors que le voyage touchait à sa fin. Cette fois encore, ce scénario imaginaire n’arriva pas, à mon grand soulagement.

Parmi la foule qui attendait les passagers, je reconnus mon confrère, Christophe Vernay. Nous avions souvent travaillé ensemble, dont une fois déjà en Irak, lors de mon seul séjour dans ce pays. La dernière fois que j’avais vu Christophe, nous avions collaboré en Turquie, sur une mission qui avait duré presque un an. C’était il y avait trois ans. Je le reconnus aisément, il n’avait pas changé. Il affichait toujours la même allure ordinaire, cet air paisible et sérieux, qui inspirait confiance. Avec sa peau hâlée et ses cheveux bruns, son air discret, il se fondait presque parmi les Irakiens autour de lui. Il me fit un signe de la main, esquissa un sourire, et je le rejoignis. Il portait une paire de lunettes de soleil glissée dans le col de sa chemise beige. Le blouson et le jean qu’il portait me firent deviner que l’hiver était toujours là, mais que mon manteau de laine me servirait moins qu’à Paris.

Nous échangeâmes de chaleureuses salutations, puis Christophe m’indiqua d’un geste du menton qu’il n’était pas seul : deux Irakiens en civil l’escortaient, comme lors de notre précédent séjour à Bagdad. Il était en effet encore déconseillé aux étrangers de circuler en Irak sans une garde rapprochée. Mon collègue m’expliqua que nous devions faire appel à ce service à chacune de nos sorties mais que nous n’avions pas besoin de protection sur le site de fouilles. Les deux hommes me saluèrent en anglais en me serrant la main, puis Christophe enchaîna et me demanda si j’avais fait bon voyage et s’il pouvait m’aider avec mes bagages. N’ayant qu’une grosse valise à roulettes et mon petit sac à dos, je refusai poliment et le suivis vers la sortie.

Au-dehors, le soleil brillait fort, haut dans le ciel de midi. Nous fûmes abordés par plusieurs chauffeurs de taxi qui nous proposèrent leurs services. Nous rejoignîmes le parking et le 4x4 que Christophe avait garé. Nos deux gardes montèrent à bord d’un second véhicule et nous suivirent.

Quelques minutes plus tard nous roulions sur une route poussiéreuse, bordée de maisons éparses, aux murs blancs et aux toits plats. On apercevait au loin un paysage aride et vallonné, qui surplombait la ville.

— Combien d’heures de route avons-nous maintenant ? demandai-je à mon collègue.

— Environ deux heures, si tout va bien. Tu as faim ?

— Un peu. Le repas dans l’avion était frugal et peu appétissant, sans surprise !

— Je commence aussi à avoir faim. On va s’arrêter au bord de la route et manger un morceau.

Christophe gara le véhicule sur un terre-plein, à quelques mètres d’un food truck, devant lequel étaient disposées quelques tables et chaises en plastique blanches. Les deux gardes du corps qui nous escortaient restèrent debout, un peu plus loin, silencieux et attentifs. J’oubliai bientôt leur présence. Nous commandâmes des falafels, servis dans du pain pita avec des crudités et une sauce au yaourt. Cette recette irakienne inspirée du Liban me rappela mes nombreux séjours dans ce pays que j’adorais pour son histoire, ses sites antiques, sa cuisine et ses paysages qui alternaient entre plaines et montagnes. Pour la première fois, je me réjouis de me trouver au Moyen-Orient. Nous nous assîmes à une table libre pour consommer notre repas.

— Alors comment se passe la mission jusqu’ici ? demandai-je.

— Bien, l’équipe est sympathique et le travail intéressant !

— Tu es là depuis le début ?

— Oui, depuis octobre, me confia-t-il. Nous ne sommes pas très nombreux, mais c’était suffisant avant que nous ne découvrions toutes ces tablettes. Je suis content que tu viennes rejoindre l’équipe, parce que je suis seul à les traduire, et j’ai bien besoin de renfort.

— De quand datent-elles ?

— Environ 2500 ans avant notre ère pour les plus anciennes.

— C’est un peu plus récent que la période du récit de Gilgamesh…

— C’est juste, confirma-t-il. Et le site est assez proche de l’ancienne Babylone. On a d’abord cru qu’il ne s’agissait que d’un village, de la même taille que Babylone à cette époque. Certaines des tablettes découvertes, plus récentes, témoignent d’échanges commerciaux avec des notables babyloniens. Mais ensuite nous avons découvert que la cité s’étendait bien au-delà de ce que nous pensions, et qu’elle abritait même une ziggourat1, dont la base laisse supposer qu’elle était imposante et devait compter sept étages. Mais seulement trois tiennent encore debout.

— C’est intéressant, dis-je. En quelle langue sont-elles écrites ?

— En sumérien et en akkadien. Nous sommes plutôt en territoire akkadien, aussi nous ne savons pas encore si les tablettes en sumérien ont été écrites ici ou rapportées de Sumer, par exemple suite à une conquête.

— En même temps, on trouve fréquemment des écrits sumériens chez les Akkadiens, ajoutai-je. Ces deux peuples ont longuement formé un royaume commun avant l’essor d’Akkad et la chute de Sumer.

— C’est vrai.

— Et comment le site a-t-il été découvert ? demandai-je, curieuse.

— En creusant les fondations d’un centre commercial au bord du désert.

— Pourquoi voulaient-ils construire un centre commercial dans le désert ?

— Le site se trouve à seulement vingt kilomètres de la ville la plus proche, m’expliqua Christophe, et une route devait le relier aux zones habitées. Mais elle n’est pas encore construite.

— Un site de fouilles à vingt kilomètres de la civilisation, même sans route d’accès, c’est correct ! On a déjà travaillé sur des sites plus isolés !

— Oui, mais les villes alentour ne sont pas très développées, et on n’y va pas très souvent. Ce qui est intéressant, c’est que nous sommes assez proches du site de Babylone et de celui de Kish, la première capitale du royaume de Sumer et Akkad après le déluge, si l’on en croit la liste royale rédigée pendant l’Antiquité. Notre site se trouve à peu près à mi-distance entre Babylone et Kish. Nous avons eu la chance d’avoir la visite de guides du site de Babylone et un conservateur du musée de Bagdad fait partie de notre équipe. Nous sommes déjà allés plusieurs fois visiter les ruines de Babylone et nous y retournerons sûrement.

— Merveilleux ! Je ne savais pas tout ça ! J’ai reçu très peu d’informations sur cette mission.

— Je vois. Mais ne t’inquiète pas, nous avons tout le trajet pour que je te tienne au courant de tous les détails ! On reprend la route ?

— Allons-y !

Nous montâmes à bord du 4x4 et Christophe rejoignit la circulation. Bientôt, la densité des environs de la capitale diminua et nous traversâmes des régions plus désertiques, ponctuées d’autres plus riches en végétation.

— Nous allons rejoindre les rives de l’Euphrate, m’expliqua Christophe, puis nous nous en éloignerons pour gagner le site. Autrefois, la cité se trouvait au bord d’un bras du fleuve, mais il s’est asséché.

L’idée de revoir l’Euphrate m’emplit de joie. Je me souvenais de la première fois que je l’avais vu scintiller au soleil, majestueux, calme et paisible, indifférent à la civilisation qu’il avait vu naître, sur ses rives. Il coulait, tranquille et imperturbable, peu profond et même asséché par endroits. Ses eaux avaient été le berceau de la civilisation, de notre monde, mais elles gardaient leurs secrets, impassibles.

Mes doutes de la veille se dissipaient tout doucement et je retrouvais ma passion pour les civilisations anciennes. Et c’était facile auprès de Christophe d’oublier ma détresse, lui qui n’aimait pas parler de sa vie privée. Il se montrait beaucoup plus bavard et communicatif quand il s’agissait d’archéologie. Je savais que nous allions passer le voyage à parler de la mission et que je n’aurais sans doute pas besoin de donner d’explications sur ma vie privée. J’en savais peu sur la sienne, bien que nous nous connaissions depuis longtemps, si ce n’est qu’il était père divorcé de deux adolescents qui vivaient à Paris. Je ne savais même pas quel âge avaient ses enfants – un fils et une fille me semblait-il. Je n’ai jamais su s’il vivait en couple quand il était à Paris - à dire vrai, je connaissais peu d’archéologues qui avaient une vie de famille, car la plupart de ceux que je côtoyais participaient à des missions à l’autre bout du monde.

J’évitai soigneusement de poser des questions à Christophe sur ses enfants ou sa vie privée, et je savais qu’il ne m’en poserait pas non plus. D’ailleurs, je crois que nous n’avions jamais évoqué nos vies personnelles de toute notre vie professionnelle commune, et je connaissais l’existence de ses enfants pour l’avoir appris d’autres confrères archéologues. Cela ne nous empêchait pas de nous entendre parfaitement dans toutes nos missions. Christophe était un collègue sérieux, sur qui on pouvait compter, doté de toutes les qualités de l’archéologue : patient, solitaire, déterminé, délicat, méticuleux. Je me réjouissais de travailler une nouvelle fois avec lui.