14,99 €

Mehr erfahren.

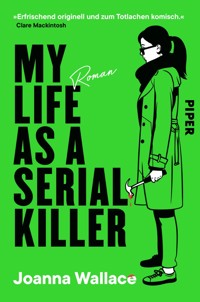

- Herausgeber: Piper ebooks

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Unsere neue Lieblings-Serienmörderin! | »Erfrischend originell und zum Totlachen komisch.« Clare Mackintosh Claire ist eine ganz normale junge Frau – zumindest, wenn man einmal davon absieht, dass sie ab und an lästige Mitmenschen über die Klinge springen lässt. Gerade hat sie es auf Lucas abgesehen, der noch nichts von seinem Glück ahnt. Eine unbedachte, falsch getippte E-Mail hat ihn ins Fadenkreuz dieser extrem reizbaren Serienkillerin gebracht. Doch noch bevor sie Blickkontakt aufnimmt, bevor sie sich von ihm einen Drink spendieren lässt, ja sogar bevor Claire ihn mit nach Hause nimmt und in kleine Stücke zerlegt, läuft an diesem Abend etwas ganz und gar schief: Irgendjemand beobachtet Claire. Jemand, der im Begriff ist, ihr mörderisches kleines Hobby zu entdecken. Ist ja klar, dass sie alles unternimmt, um dieses geheim zu halten … »Erstklassige Unterhaltung – nie werden Sie mehr Spaß mit einer hammerschwingenden Wahnsinnigen haben.« DAILY EXPRESS Haben wir nicht alle schon einmal daran gedacht, dem Vordrängler an der Supermarktkasse den Hals umzudrehen? Wenn Sie »How to Kill Your Family« unterhaltsam fanden oder mit der mörderischen Villanelle in »Killing Eve« mitgefiebert haben, dann wird Sie »My Life as a Serial Killer« absolut begeistern! Joanna Wallace liefert in ihrem Debüt einen ungewöhnlich unverblümten und wahnsinnig unterhaltsamen Einblick in den Kopf einer psychopathischen Serienkillerin, die auf einer persönlichen Rachemission ist. Stellen Sie sich schon einmal darauf ein, dass Sie dieses Buch nicht mehr weglegen können! »Messerscharf, raffiniert und voller köstlichem Galgenhumor.« BOOKSELLER »Eine willkommene Neuheit im aufkeimenden Subgenre der düster-humorvollen weiblichen Serienkiller-Romane. Ein rasanter Pageturner mit herrlich trockenem Humor.« THE GUARDIAN »Dieser düstere, bitterkomische Thriller krempelt die gängigen Genrekonventionen für Serienmörder um, denn man kann nicht anders, als mit der Protagonistin Claire mitzufiebern.« DAILY MAIL »Joanna Wallace' Sprache ist messerscharf – dieses Buch ist im wahrsten Sinne des Wortes zum Totlachen. Claire ist eine Serienmörderin, die man einfach lieben muss!« JACK JORDAN

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2025

Ähnliche

Text bei Büchern ohne inhaltsrelevante Abbildungen:

Mehr über unsere Autorinnen, Autoren und Bücher:

www.piper.de

Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, schreiben Sie uns unter Nennung des Titels »My Life as a Serial Killer« an [email protected], und wir empfehlen Ihnen gerne vergleichbare Bücher.

Aus dem Englischen von Leena Flegler

© 2023 by JoJo Books Ltd

Titel der englischen Originalausgabe: »You’d Look Better as a Ghost« bei Viper, London 2023

© Piper Verlag GmbH, München 2025

Redaktion: Annika Krummacher

Konvertierung auf Grundlage eines CSS-Layouts von digital publishing competence (München) mit abavo vlow (Buchloe)

Covergestaltung: FAVORITBUERO, München nach einem Entwurf von Nathan Burton

Coverillustration: Nathan Burton

Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken. Die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ist ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.

Wir behalten uns eine Nutzung des Werks für Text und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG vor.

In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich der Piper Verlag die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.

Inhalt

Inhaltsübersicht

Cover & Impressum

Widmung

Damals

Kapitel 1

Kapitel 2

Kapitel 3

Kapitel 4

Damals

Kapitel 5

Kapitel 6

Kapitel 7

Kapitel 8

Damals

Kapitel 9

Kapitel 10

Kapitel 11

Kapitel 12

Kapitel 13

Kapitel 14

Damals

Kapitel 15

Kapitel 16

Kapitel 17

Kapitel 18

Damals

Kapitel 19

Kapitel 20

Kapitel 21

Kapitel 22

Damals

Kapitel 23

Kapitel 24

Kapitel 25

Kapitel 26

Kapitel 27

Kapitel 28

Kapitel 29

Danksagung

Buchnavigation

Inhaltsübersicht

Cover

Textanfang

Impressum

Für meinen Vater

Damals

In der vollen Turnhalle legen die einen ihren Regenschirm hinten neben die Tür, die anderen klappen ihn zusammen und nehmen ihn mit an ihren Platz. Diejenigen, die ihn an der Tür deponiert haben, setzen sich zögerlich. Wie sollen sie sicherstellen, dass ihr Regenschirm später noch da ist? Nicht dass sie nachher vergessen, ihn mitzunehmen … Vielleicht hätten sie ihn doch nicht an der Tür liegen lassen sollen.

Die Frau in der Mitte der ersten Reihe hat ihren Regenschirm auf den freien Platz rechts neben sich gelegt. Jedes Mal, wenn jemand kommt und fragt, ob dort noch frei sei, lächelt sie entschuldigend und verneint. Diejenigen, die sich von ihrer betörenden Schönheit verunsichern lassen, reagieren irritiert. Alle anderen starren sie wie gebannt an. Dann geht hinten die Eingangstür zu, und Musik erklingt. Die Letzten stolpern über Regenschirme, als sie noch einen freien Platz ergattern. Gleich geht die Aufführung los.

Die Kinder sind als Mäuse verkleidet. Mit Pappohren am Haarreif, aufgemalten Schnurrhaaren und einem Schwanz, der an den Turnanzug genäht wurde, tippeln sie über die Bühne, und das Publikum applaudiert. Als eine der kleinen Schauspielerinnen versehentlich auf den Schwanz des Kindes vor ihr tritt, ertönt Gelächter. Die kleine Missetäterin bückt sich, hebt den Schwanz auf, und alle johlen. Als sie dem vorderen Kind auf die Schulter tippt, um ihm seinen Schwanz zurückzugeben, bricht in der Aula tosender Beifall aus und übertönt sogar die lautesten Donnerschläge von draußen. Bis die Kinder die Bühne wieder verlassen, sind die Regenschirme zu Füßen der Zuschauer den Standing Ovations zum Opfer gefallen und zerdrückt worden.

Nach der Vorstellung greift die Frau in der Mitte der ersten Reihe nach ihrem Regenschirm auf dem Sitz neben sich und nimmt die Tochter von der Bühne in Empfang. Die Kleine hüpft auf dem Rückweg zum Auto über Pfützen, während die Mutter allen im Vorbeigehen zulächelt. »War das nicht großartig?«, sagt sie zu den anderen Eltern, die im Regen zurück zu ihren Autos laufen. »Das haben die Kinder ganz toll gemacht!« Die Frauen lächeln betreten, sobald sie sie anspricht, die Männer glotzen nur.

Sie verlassen den Parkplatz, und das Mädchen sieht auf dem Heimweg den Scheibenwischern zu, die über die Windschutzscheibe fegen. Hin und her, hin und her, hin und her – bis es mit einem Mal aufhört. Nicht das Unwetter, sondern das Hin und Her. Es ist nicht ganz leicht, draußen etwas zu erkennen, trotzdem weiß das Mädchen, dass sie noch nicht zu Hause sind. Die Frau zieht den Zündschlüssel ab und dreht sich zu ihrer Tochter um.

»Was glaubst du eigentlich, wer du bist?«

Das Mädchen wendet sich ab und starrt jeden einzelnen Regentropfen an, der auf die Scheibe fällt. Jeder von ihnen ist so frei. Frei, irgendwo zu landen. Frei, so zu sein, wie er ist.

Die Mutter packt sie am Kinn. »Wag es nicht, dich wegzudrehen! Ich rede mit dir!« Sie hat kräftige Finger und scharfe Fingernägel. Das Mädchen hat Mühe zu atmen. »Du hättest einfach nur anmutig sein müssen!« Die Frau verstärkt ihren Griff. »Nichts anderes war verlangt – ein anmutiges, zartes Mädchen! Wie konnte jemand wie ich so etwas wie dich zur Welt bringen? Wie kannst du es wagen, mich so zu blamieren? Dass du auf diesen Scheißschwanz treten musstest – so was Tollpatschiges! Jetzt reden sie alle über dich. Darüber, wie ungeschickt und nichtsnutzig du bist. Und weißt du, was mit ungeschickten, nichtsnutzigen Kindern passiert?«

»Nein«, flüstert das Mädchen.

»Jetzt weißt du es«, sagt die Frau und schlägt dem Kind ins Gesicht.

Dann lässt sie den Motor wieder an, und die Scheibenwischer wischen weiter. Hin und her, im Takt ihrer Wut, hin und her, aufgemalte Schnurrhaare und Tränen, hin und her, und der Gewittersturm – der wartet geduldig ab.

Kapitel 1

Sie dürfte in etwa so alt sein wie ich, also Anfang dreißig, und sie baut einen instabilen Tellerturm. Ich frage mich, ob sie es eilig hat oder ob es sie einfach nur reizt zu sehen, wie viele sie schafft, bevor alles zusammenkracht. Auf dem Tablett stehen jetzt neun Teller, und obendrauf liegt Besteck. Sie dreht sich zur Küche um und zögert. Offensichtlich hat sie einen weiteren Teller entdeckt. Sie wird doch wohl nicht … Doch. Sie greift tatsächlich zum zehnten Teller und stellt ihn oben aufs Besteck. Ich nehme einen Schluck Rotwein und sehe weg. Die ernst dreinblickenden Männer in ernsten schwarzen Anzügen stehen eindeutig zu nah bei mir und starren mich an. Muss ich jetzt etwas sagen?

»Claire«, spricht einer von ihnen mich an, »das mit deinem Vater tut mir, wie gesagt, sehr leid. Er war ein guter Mann. Einer der Besten.«

Einer der Besten? Merkwürdiges Lob. Einer der Besten von wie vielen denn? Der ganzen Welt? Der hier Anwesenden?

»Er war ein wunderbarer Mensch«, sagt jemand anders, eine weitere Solostimme, die sich aus dem sanft beifälligen Chor erhebt. Sie sehen aus wie ein depressiver Gesangsverein, all diese Männer, die mit meinem Vater zusammengearbeitet haben. Ein Chor, der kein Charisma abbekommen hat.

»Und die Ruhe in Person«, fährt der Solist fort. »Weißt du was, Claire? Ich kann mich nicht erinnern, dass ich deinen Vater je fuchsig erlebt hätte. Kein einziges Mal. In all den Jahren, die wir uns kannten, ist er kein einziges Mal fuchsig geworden. Ganz gleich, was passiert ist: Er hatte immer die Ruhe weg.«

»Da hast du recht«, sagt ein anderer. »Er ist wirklich kein einziges Mal fuchsig geworden. Bemerkenswert, jetzt, da ich darüber nachdenke. Ich hab ihn nie fuchsig erlebt, kein einziges Mal.«

Ich sehe zu, wie ihre Münder sich bewegen, und denke über all die Beerdigungen der Weltgeschichte nach. All die Beerdigungen, die seit Menschengedenken stattgefunden haben. Wie viele Milliarden das wohl waren? Hunderte? Tausende? Billionen? Wie viele Milliarden gehen in eine Billion? Und war seit Beginn der Aufzeichnungen auch nur eine einzige Beerdigung dabei, bei der das Wort »fuchsig« derartig überstrapaziert wurde?

»Ich weiß noch – das muss jetzt an die dreißig Jahre her sein«, meldet sich die nächste Stimme, »da haben dein Vater und ich bei diesem Riesenprojekt zusammengearbeitet, und ich sage dir, die Deadline war eine Zumutung. Jeder – also, fast jeder – hat sich aufgeregt. Der Chef hat sich aufgeregt, der Kunde war aufgeregt, und ich gebe gern zu, ich hab mich am meisten aufgeregt. Aber dein Vater, Claire, der hatte die Ruhe weg. Der ist nie auch nur ansatzweise fuchsig geworden.«

Wenn das hier die Trauerfeier für eine fuchsige junge Mutter wäre, die bei dem Versuch gestorben wäre, ihr Neugeborenes vor einem tollwütigen Fuchs zu beschützen, hätte ich vielleicht verstanden, dass das Wort »fuchsig« so oft gefallen wäre. Vielleicht.

»Er war ein außergewöhnlicher Mensch«, sagt eine weitere Stimme. »Immer so ausgeglichen. So ruhig.«

Im Gegensatz zu dem Geschirr, das soeben scheppernd zu Boden fällt. Alle wirbeln zu der Bedienung herum, die die Küchentür fast, aber nur fast erreicht hat. Der zehnte Teller, den sie wacklig bis waghalsig obendrauf gepackt hatte, liegt zerschellt auf dem Boden, zusammen mit den anderen neun. Die Bedienung ist in die Hocke gegangen und klaubt schon die ersten Scherben auf, als sich eine zweite mit Schaufel und Besen dazugesellt – und beide kichern, dass die Schultern beben. Dann rufen sie sich den Anlass ins Gedächtnis und sind wieder still und respektvoll. Aber es ist gespielt. Ich weiß, es ist nur gespielt. Sobald sie in der Küche verschwinden, werden sie loslachen.

»Wie geht es dir überhaupt, Claire?«, fragt einer der Männer. »Es muss schwierig sein, so ganz ohne Verwandte, die dir in dieser schweren Zeit beistehen könnten.«

Ich will schon antworten, als mein Handy summt. »Entschuldigung«, sage ich und nehme es aus meiner Handtasche, »da muss ich kurz draufgucken.«

Als ich aufs Display blicke, ist eine neue E-Mail eingegangen. Sie ist da. Endlich. Die Nachricht, auf die ich gewartet habe. Ich hole tief Luft und klicke die E-Mail an.

Guten Tag, wir bedanken uns für Ihre Bewerbung um den Keiver-Preis für neue Talente. Ihre Einsendung hat meine Kollegin Hannah und mich sehr beeindruckt, daher freuen wir uns, Ihnen mitteilen zu dürfen, dass Sie in die engere Auswahl …

»Ist alles in Ordnung, Claire?«

Ich reiße den Blick vom Handy los. Die Männer starren mich immer noch an.

»Ja, alles in Ordnung.« Ich lasse das Handy zurück in die Tasche fallen. »Das war eine gute Nachricht. Eine sehr gute sogar.«

»Ach?« Der Männerchor bemüht sich sofort um den passenden Gesichtsausdruck.

»Ich hab mich vor einiger Zeit mit einem meiner Bilder für einen Kunstpreis beworben. Gerade erfahre ich, dass ich auf der Shortlist stehe.«

»Das ist ja fabelhaft!«, singt der Chor. »Herzlichen Glückwunsch!«

»Darf ich etwas fragen, Claire?«, wagt sich die jüngste Solostimme hervor. »Was heißt das genau? Shortlist?«

»Das heißt, ich bin in der Auswahl der besten zehn«, erkläre ich. »Nur die besten zehn Bilder gehen in die Endrunde.«

»Von wie vielen denn?«

»Von Hunderten.«

»Wow! Das ist ja total großartig«, sagt ein fein gekleideter Herr, der nicht so aussieht und klingt, als würde er allzu häufig Wow! Das ist ja total großartig sagen. »Dein Vater hat immer wieder erzählt, wie talentiert du bist. Er hat immer gesagt, er habe dir dein künstlerisches Talent von klein auf ansehen können.«

Ich lächle ihn an, was sich sofort verkehrt anfühlt. Mein Gesicht ist an Lächeln schon länger nicht mehr gewöhnt. Und ich muss schleunigst etwas sagen, weil es allmählich anfängt, wehzutun und sich anzufühlt, als würde Beton beim Trocknen Risse kriegen.

»Ich weiß noch gut, wie er mir mein erstes Skizzenbuch geschenkt hat.« Ich hebe mein Weinglas an die Lippen. »An dem Tag war ich als Maus verkleidet.«

Sämtliche Blicke sind auf mich gerichtet. Urplötzlich bin ich die Chorleiterin.

»Es war ein Geschenk zu meinem vierten Geburtstag. Ich hatte erst einen Auftritt bei einer Kindergartenaufführung, und als ich nach Hause kam, stand er da, mit einem Geburtstagskuchen. An dem Tag hat es schrecklich gewittert, das weiß ich noch.«

Das und noch einiges mehr. Mein Vater, der aus seiner sagenumwobenen Ruhe geriet, als ihm dämmerte, dass er die Aufführung verpasst hatte. »Aber die steht für morgen in meinem Kalender! Du hast gesagt, sie wäre morgen!« Es kam nicht allzu oft vor, dass er sie hinterfragte, und prompt bekam meine Mutter einen Migräneanfall. Sie ging nach oben ins Bett, und ich machte zusammen mit Dad meine Geschenke auf. Und da lag es – mein allererstes Skizzenbuch.

»So ist also deine Liebe zur Kunst entstanden?«, fragt einer, als ich erneut an meinem Wein nippe.

»Ich glaube schon.«

Sie wollen mehr. Kriegen sie aber nicht.

»Wahrscheinlich kannst du dich nicht mehr an allzu viel erinnern, wenn du da gerade erst vier warst.«

Was stimmt nicht mit diesen Männern? Was ist verkehrt daran, einfach schweigend beisammenzustehen?

»Ich kann mich an alles erinnern.«

An alles. Daran, dass ich das Skizzenbuch ausgepackt und sofort zu einem Stift gegriffen habe. Und daran, dass Dad die Zeichnung, kaum dass sie fertig war, zum Meisterwerk erklärt hat. Typisch für ihn. Er meinte noch, wir sollten sie sofort in eine dieser schicken Kunstgalerien in der Innenstadt bringen. Wir haben beide darüber gelacht …

»Claire, ist alles okay?«

»Mir ist nur gerade etwas eingefallen. Die Anwärterinnen und Anwärter auf den Kunstpreis werden ausgestellt. Mein Bild wird in einer Galerie ausgestellt!«

»Wow! Das ist ja total großartig«, sagt der feine Herr erneut, und wieder klingt es aus seinem Mund zum Davonlaufen. Aber beharrlich ist er. Total vom Feinsten.

»Danke.« Ich nippe abermals an meinem Wein, dann noch mal und noch mal, bis ich mir nicht mehr sicher bin, ob es noch als Nippen durchgeht. »Ich wünschte mir nur, dass Dad das noch erlebt hätte.«

Kurz herrscht Stille, als allen wieder einfällt, warum wir hier sind – und warum der ruhige, friedfertige Mann, mit dem sie zusammengearbeitet haben, nicht mit von der Partie ist.

Jemand räuspert sich. »Ich wette, er ist sehr stolz auf dich, Claire. Und die Erinnerungen bleiben dir ja.«

»Danke.« Ich nehme noch einen Schluck. Schließlich stimmt es: Die Erinnerungen bleiben mir ja. Besonders meine Lieblingserinnerung an jenen Tag, von der ich nie jemandem erzählt habe. Die Erinnerung an einen Moment nach dem Skizzenbuch und dem Lachen. Wir hatten gerade das zweite Stück Kuchen gegessen, Dad spülte die Teller per Hand und forderte mich auf, allmählich nach oben zu gehen und mich fertig zu machen.

»Weck deine Mutter nicht auf«, sagte er noch, während ich von meinem Stuhl hüpfte. »Sei am besten leise wie ein Mäuschen.«

Auf halbem Weg die Treppe hinauf klirrte Glas.

Mein Vater kam aus der Küche gerannt. »Was ist passiert? Was war das gerade?«

»Das war ein Versehen …«

Ein gerahmtes Foto meiner Mutter lag vor mir auf der Treppenstufe. Das Glas war gesprungen.

»Kein Problem«, flüsterte er und spähte nervös die Treppe hinauf. »Ich räume das weg. Sei bloß vorsichtig wegen der Scherben, und geh leise ins Bett.«

»Entschuldigung!«, brüllte ich so laut, wie ich mit meiner vierjährigen Stimme konnte. »War ein Versehen!«

»Psst!«, machte er alarmiert. »Wie ein Mäuschen, hab ich gesagt!«

»Nicht alle Mäuschen sind anmutig und zart.« Dann drehte ich mich zu meiner Mutter um, die am oberen Treppenabsatz aufgetaucht war. »Ein paar sind ungeschickt und nichtsnutzig.« Dann hob ich den Fuß, donnerte ihn auf ihr Fotogesicht und zertrümmerte das Glas über ihrem adretten Lächeln.

Im selben Moment passierte es – in der Sekunde bevor ich die Treppe hinauf in mein Zimmer huschte. In diesem Moment sah ich das Flackern. Im Bruchteil der Sekunde zwischen Gleichgültigkeit und dem Einsetzen der Wut – lediglich einen Wimpernschlag lang. Aber sie war da, und sie war echt. Die Angst. Dieser kurze Moment genügte mir.

»Mein Beileid.«

Vor dem Tisch an der Wand, an dem ich soeben mein Weinglas auffülle, blicke ich auf. Die Teller werfende Bedienung steht vor mir und weicht meinem Blick aus. Sie hält ein Tablett mit leeren Gläsern in der Hand.

»Und das mit dem Lärm und den Tellern tut mir ebenfalls leid … Und das Kichern. Wir wollten nicht pietätlos sein. Das war bloß die Nervosität.«

»Ich weiß«, sage ich, »ist schon in Ordnung, ich kann das verstehen.«

Das stimmt sogar, ich verstehe es. Was ich nicht verstehen kann, ist, dass sie immer noch vor mir steht. Hoffentlich sagt sie nicht noch mal, dass es ihr leidtut. All diese Beteuerungen werden langsam unangenehm. Es war weniger peinlich, als sie die Teller zerschlagen hat.

Mit ihren ausgewaschen blauen Augen sieht sie mir ins Gesicht. »Ich ahne, was Sie gerade durchmachen.« Sie verändert den Griff um ihr Tablett. »Als meine Mutter gestorben ist, haben alle gesagt, es würde mich immer mal wieder aus heiterem Himmel überrollen. Sie wissen schon … die Trauer. Und sie hatten recht. Urplötzlich hat mich diese Riesenwelle überrollt, und ich konnte nur noch denken: Jetzt ist sie für immer weg und kommt nie wieder. Und das hat mich richtig runtergezogen, dieses Gefühl … als würde ich ertrinken …«

Ihre Stimme rückt in den Hintergrund. Meine Gedanken gefrieren, und in meinem Kopf formen sich zerklüftete Eiszapfen. Ich suche Trost im Keiver-Nachwuchspreis. Solange ich an die Ausstellung denke, muss ich nicht an Dad denken. Der für immer weg ist. Der allein in dieser engen, kalten Kiste in der Erde liegt. Dad hat Kälte immer verabscheut. Er hasste es, allein zu sein, und beengte Orte hat er gemieden.

Sie zittert inzwischen, die Tellerwerferin, als könnte sie meine Gedanken lesen, und die leeren Gläser auf ihrem Tablett fangen an, zu kippeln und zu klirren. Sie schließt die Augen. Ich frage mich, ob das funktioniert – als Strategie, um mit dem Leben klarzukommen, sobald alles den Bach runtergeht. Wenn ich die Augen schließe, wird das alles hier vielleicht verschwinden. Und wenn ich die Augen aufschlage, bin ich wieder zu Hause und arbeite an meinem Bild. Dad sitzt im Sessel und nippt an einem Whisky, und ich fühle mich geborgen. Ich ruhe in mir.

Ich schlage die Augen auf. Die Bedienung steht immer noch da, genau wie die leeren Gläser. Sie haben es überlebt. Die Bedienung sieht erleichtert aus. Zumindest für eine von uns hat die Strategie mit den geschlossenen Augen funktioniert.

Schlagartig bin ich erschöpft und kriege Kopfschmerzen. Die Bedienung versucht, nicht zu gähnen. Sie hat von diesem Empfang genug, genau wie ich. Es war ein langer Tag, und allmählich werde ich ein bisschen … fuchsig. Ich mache mich auf den Weg zum Ausgang.

Am Morgen nach der Beerdigung sitze ich in Dads Sessel, trinke Tee, esse Buttertoast und entwerfe Skizzen für ein neues Bild, als eine weitere E-Mail eintrifft.

Guten Tag, es tut mir wahnsinnig leid, aber gestern habe ich Ihnen fälschlicherweise mitgeteilt, dass Sie in die engere Auswahl für den Keiver-Preis kämen. Es ist mir sehr peinlich, aber die Nachricht war für eine andere Bewerberin mit dem Vornamen Claire bestimmt, und ich habe aus Versehen Ihre E-Mail-Adresse angeklickt. Es tut mir wirklich leid …

Behutsam setze ich Tee und Toast auf dem Couchtisch ab und lese den Rest der Nachricht. Ich solle nicht aufgeben, steht da, und mich auch auf andere Ausschreibungen bewerben – und exakt in diesem Moment fällt mir meine Hand auf, die sich in die Sessellehne krallt. Ich halte die Luft an, während ich die E-Mail anstarre und jedes Wort zur Waffe wird, vom Display aufsteigt und vor meinem Gesicht schwebt, mich bedroht und verhöhnt, ehe es sich an irgendeiner Stelle in einer schicken Galerie, die nie existiert hat, in Luft auflöst. An einem Ort, wo mein Bild nie hängen wird. Und jetzt entstehen andere Bilder. Von Dad, der in einer Kiste im Erdreich liegt. Hat er schon angefangen zu verrotten? Wann machen die Würmer sich über ihn her? Ich kann die Luft nicht mehr anhalten, habe aber viel zu viel Angst vor dem Ausatmen. Meine Hand krallt sich fester in den Sessel. In denselben Sessel, auf dem er immer saß. Wo ist er? Wohin ist er verschwunden? Er muss doch irgendwo sein? Ich konzentriere mich auf die Finsternis, die auf mich zurollt. Hat sie das gemeint? Die instabile Tellerstaplerin? Fühlt es sich so an, wenn man ertrinkt?

Kapitel 2

Sobald ich aus- und wieder eingeatmet habe, stürze ich zum Badezimmerschrank und leere sämtliche Pillenschachteln aus. Ich bin mir sicher, sie reichen, um wieder seine Stimme im Ohr zu haben, und ich brauche seine Stimme so sehr, dass es schmerzt. Ich rufe seine Nummer an, und eine Bandansage erklärt mir, dass der angerufene Teilnehmer nicht erreichbar sei. Dass ich es später noch einmal versuchen soll. Was mich ein wenig beruhigt. Die Stimme vom Band klingt vertrauenswürdig und scheint ihrer Sache sicher zu sein. Wenn ich nur tue wie geheißen und es später noch mal probiere, nimmt Dad vielleicht ab. Doch die Ruhe ist trügerisch, und sie ist Geschichte, sobald ich wieder die Bilder sehe. Dad in der Erde, allein in der engen, kalten Kiste. Ich schiebe eine Handvoll Tabletten zusammen und hebe sie an den Mund. Schaffe ich das? Soll ich? Dann lasse ich die Tabletten auf den Boden fallen und presse mir die Hände an die Schläfen, um die Bilder zu vertreiben. Wie kann ich meinem eigenen Kopf entkommen?

Ich renne nach unten und werfe das Laufband in der Ecke des Wohnzimmers an. Wenn ich möglichst lange und möglichst schnell renne, kann ich die Gedanken vielleicht abhängen. Alles weit, weit hinter mir lassen. Ich renne und renne, und am Ende bin ich genau dort, wo ich angefangen habe: Ich sehne mich verzweifelt nach seiner Stimme. Ich laufe zurück ins Bad und sammle auf allen vieren die Tabletten auf. Doch kaum dass ich aufstehe und mein Gesicht im Spiegel anstarre, frage ich mich, was Dad wohl sagen wird, wenn ich ihm entgegentrete. Wird er sauer sein, dass ich meinem Leben ein Ende gesetzt habe? Ich will nicht, dass er sauer wird. Hat er nicht schon genug durchgemacht?

Trotzdem ist das hier nicht meine Schuld. Allmählich wird mir das klar. Ich habe mich nur für einen Kunstpreis beworben. Der Fehler ist schließlich nicht mir unterlaufen. Ich lasse die Pillen wieder zu Boden fallen und lese die Nachricht erneut.

Ich möchte Ihnen noch einmal versichern, dass mir dieses Versehen aufrichtig leidtut.

Mit freundlichen Grüßen

Lucas Kane

Lucas Kane. Jemand, dem sein Versehen aufrichtig leidtut. Aufrichtig. Na, ob das mal stimmt.

Auf dem Foto, das ich online finde, sieht Lucas durchschnittlich und selbstzufrieden aus. Kein bisschen so, als täte ihm etwas leid. Aber das heißt natürlich nicht, dass es ihm nicht leidtut. Kann sogar sein, dass es ihm wirklich aufrichtig leidtut. Und dass er einfach nur unfotogen ist. Fotos im Internet sind in etwa so glaubwürdig wie die Bandansage von Dads Telefonanschluss. Wenn ich mich vergewissern will, dass es Lucas Kane aufrichtig leidtut, muss ich ihn aufsuchen und ihn danach fragen. Aber erst muss ich mich entscheiden. Will ich allen Ernstes wissen, ob es Lucas Kane leidtut? Oder will ich ihn vergessen und mir diese Tabletten in den Mund stopfen?

Ich beschließe, mehr über Lucas in Erfahrung zu bringen. Es sind nur ein paar Sekunden auf Google nötig, um herauszufinden, dass er in London wohnt. Ich wohne in der Nähe von London. Und brauche nie lange in die Stadt.

Nur ein paar Stunden später parke ich um die Ecke von seiner Arbeitsstelle. Ich steige aus und warte. Die Straße gegenüber von seinem Büro ist perfekt – der perfekte Ort, um jemanden zu spielen, der ich nicht bin. Ich könnte jemand sein, der geduldig auf den Bus wartet. Oder eine Schaufensterbummlerin, die sich nicht vollends dazu durchringen kann, einen Laden zu betreten. Um sechs Uhr abends bin ich eine von vielen, die gedankenverloren auf einer Bank sitzen und im Grunde nirgends hingehören. Und in diesem Moment sehe ich Lucas Kane zum ersten Mal. Mir ist sofort klar, dass sein Foto im Internet unvorteilhaft war. Im echten Leben ist er überraschend attraktiv, und ich erkenne ihn auch nur deshalb wieder, weil jemand seinen Namen ruft. Noch irgendwer hat auf Lucas Kane gewartet.

Ein dürrer Mann, der in der Rauchernische vor Lucas’ Bürogebäude herumlungert. Wahrscheinlich arbeitet er ebenfalls dort. Er trägt Schwarz, hat einen missmutigen Ausdruck im Gesicht und ist so blass, dass er wie ein Vampir wider Willen aussieht, der soeben gelernt hat, wie er auch tagsüber unterwegs sein kann, obwohl er viel lieber in seinem Sarg liegen würde. Er zieht an seiner Zigarette, und dann ruft der Vampirraucher erneut: »Lucas!«

Lucas ist das genaue Gegenteil: ein Botschafter der Sonne, der den Vampirraucher im Licht willkommen heißen soll. Er sieht trainiert aus, hat einen gesunden Teint, und er lächelt breit. Nach dem ausgeklügelten Muster auf seinem albernen Designerhemd zu urteilen, mangelt es ihm nicht an Selbstsicherheit. Als er das Gebäude verlässt und auf den Raucher zuhält, stehe ich von meiner Bank auf und gehe näher, starre Lucas Kane im echten Leben von der gegenüberliegenden Straßenseite aus an, und binnen weniger Sekunden sehe ich es ihm an. Gar nichts tut ihm leid.

Lucas schwenkt seine Aktentasche und redet wie ein Wasserfall, während er und sein Freund sich in Bewegung setzen. Ich überquere die Straße und folge den beiden. Als sie eine Bar ansteuern, brennt meine Haut. Hat Lucas nicht gerade meinen Namen erwähnt? Ich bin mir sicher, ich habe meinen Namen gehört. Was erzählt er da gerade? Spricht er über mein Bild? Über mein mangelndes Talent? Lacht er jetzt darüber?

Vampirraucher stellt sich am Tresen an, während Lucas nach einem Tisch Ausschau hält. Ich bestelle mir ebenfalls etwas zu trinken und lasse mich ganz in ihrer Nähe nieder. Lucas zieht eine Zeitung aus seiner Aktentasche und blättert sie durch. Sein Freund stellt die Getränke auf dem Tisch ab. Als Lucas auf etwas Lustiges in der Zeitung zeigt, kann von Bedauern immer noch keine Rede sein. Er nippt an seinem Pint, redet auf seinen Freund ein, nippt an seinem Pint, sieht in meine Richtung. Unsere Blicke treffen sich. Ich sehe nicht weg.

Als sie ihre Gläser geleert haben, verlässt Vampirraucher die Bar und verschwindet in den Abend, während Lucas sitzen bleibt. Er sieht erneut zu mir. Dann kommt der Annäherungsversuch.

»Hi«, sagt er. »Darf ich dir was ausgeben?«

»Klar«, antworte ich. Er kommt mit zwei Gläsern vom Tresen zurück, drückt mir meins in die Hand und zieht sich einen Stuhl unter dem Tisch hervor. Ich sehe ihn mir genau an. Er ist um die vierzig, hat freundliche Augen, ein nettes Lächeln und Wangenknochen, die ebenso himmelhoch angesiedelt sind wie sein Selbstbewusstsein. Schon in Ordnung, manchmal stehe ich auf konventionell.

»Und, wie heißt du?«, fragt er, und ich bin beeindruckt. Er versucht wirklich tapfer, sein Sabbern zu überspielen.

»Ich heiße Claire.«

»Claire? Du siehst gar nicht aus wie eine Claire.« Sein Handy fängt an zu klingeln. Er ignoriert es.

»Wie sieht eine Claire denn aus?«

»Hm.« Er nimmt einen Schluck. »Ich hab mir eine Claire immer eher unscheinbar vorgestellt. Typ Bibliothekarin. Du weißt schon – passionierte Tweed-Trägerin.« Ich muss lachen, er lacht ebenfalls, und seine Augen funkeln, als er sich vorbeugt. »Claire ist die Art von Mensch, dem Besprechungstermine bei Planfeststellungsverfahren Spaß machen.«

Auch ich lehne mich vor, wodurch mein kurzes Kleid noch ein Stück höher rutscht.

»Und?« Ich suche Blickkontakt.

»Und was?« Er ist nicht bei der Sache und daher verwirrt.

»Was macht die Bibliothekarin Claire in diesen Besprechungen bei Planfeststellungsverfahren?«

»Sie sitzt ganz hinten und schreibt mit.«

Ich strecke mich nach meinem Drink aus, streife seine Hand, halte kurz inne.

»Sie ist ein langweiliges Lieschen Müller.« Inzwischen hat er sein Sabbern nicht mehr im Griff. »Das genaue Gegenteil von dir.«

»Aber wenn Lieschen doch schon Lieschen heißt – wo kommt dann Claire ins Spiel?«

»Guter Einwand.« Sabbern und Lächeln gehen inzwischen eine perfekte Symbiose ein. »Ich heiße übrigens Lucas.«

»Ich weiß.«

»Wie meinst du das?«

»Du siehst aus wie ein Lucas.«

»Wie sieht ein Lucas denn aus?«, fragt er, und sein Handy klingelt erneut. Diesmal wirft er einen flüchtigen Blick aufs Display und dreht es, ohne ranzugehen, um.

»Lucas ist überheblich und arrogant.« Ich nippe an meinem Drink. »Du weißt schon – mit einem leichten Hang zum Selbstgefälligen. Er arbeitet in der Kunstbranche, weil er sich gern mit Talenten umgibt. Vielleicht färbt ja ein bisschen was auf ihn ab.«

»Wow.«

»Was – wow?«

»Das ist gruselig.«

»Gruselig, weil ich den Nagel auf den Kopf getroffen habe?«

»Na ja …«

»Du bist überheblich und arrogant?«

»Nein.«

»Einfach nur komplett talentfrei?«

»Ach was. Aber ich arbeite in der Kunstbranche.«

»Ich weiß. Ich hab an einem Wettbewerb teilgenommen, den du mitorganisiert …«

Aber er hört schon gar nicht mehr zu. Sein Handy klingelt schon wieder, und diesmal starrt er länger aufs Display. Ist abgelenkt. Und offenbar sauer.

»Tut mir aufrichtig leid, Claire«, sagt er und dreht sich auf seinem Stuhl leicht von mir weg. »Da muss ich schnell rangehen. Hallo?«, brummt er ins Handy. »Ja, ich weiß … tut mir leid … konnte nicht ans Telefon gehen. Nein … Heute Abend schaff ich’s nicht mehr, meine Liebe. Ich weiß, was wir ausgemacht haben, aber mir ist was Berufliches dazwischengekommen. Ich muss Überstunden machen. Es tut mir sehr, sehr leid … Ich hab keine Ahnung, wie lange … bestimmt mehrere Stunden. Hör mal, ich ruf dich morgen an, okay? Ciao!« Er schaltet das Handy aus, legt es zurück auf den Tisch und nimmt einen großen Schluck. »Wo waren wir?«, fragt er und lächelt wieder.

»War das die Wahrheit?«

»Was?«

»Was du gerade gesagt hast.«

»Was meinst du? Wann?«

»Gerade eben – was du zu der Frau am Telefon gesagt hast. Ich meine, dass du sie in Sachen Arbeit angelogen hast, ist klar – aber als du meintest, es täte dir sehr, sehr leid. War das die Wahrheit?«

»Hör mal.« Er rückt näher. »Es ist nicht so, wie du denkst. Sie ist weder meine Frau noch meine Freundin.« Zögernd berührt er meine Hand. »Ich hab weder das eine noch das andere. Diese Frau war nicht wichtig. Zugegeben, wir hatten für heute Abend lose was ausgemacht, aber das war, bevor …«

»Bevor – was?«

»Bevor eine bildschöne Blondine namens Claire«, sagt er und zieht mich sanft ein Stück näher, »die kein bisschen aussieht wie eine Claire, in mein Leben getreten ist.« Er beugt sich vor und legt die Hand an mein Gesicht. Ich atme sein Aftershave ein. Zitrusnoten. Er riecht gut. Und jetzt sieht er mir obendrein in die Augen und sagt mir, wie schön ich bin, und in diesem Moment bemerke ich etwas Unerwartetes an Lucas. Was mit dem Gefühl zu tun hat, das er in mir auslöst. Es ist merkwürdig, dieses Gefühl. Damit habe ich nicht gerechnet. Ich habe erwartet, dass ich ihn widerlich finden würde. Dass er mich wütend machen würde. Aber nein. Jetzt, da ich mit ihm zusammensitze und ihm in die Augen schaue, sehe ich eine aufblitzende Hoffnung, und die beflügelt mich. Die feuert mich an. Mein Puls beschleunigt sich, als ich näher an ihn herangehe, meine Augen schließe und wir uns küssen.

Er spendiert mir noch einen Drink, erzählt Geschichten von sich selbst und braucht ewig, um auf den Punkt zu kommen. Geschichten, die ihn selbst zum Lachen bringen. Er hat einen Londoner Akzent, allerdings keinen interessanten, ein Mittelding zwischen Adel und Cockney. Ich versuche ein paarmal, den Kunstpreis zur Sprache zu bringen, aber wenn Lucas nicht gerade von sich selbst erzählt, lehnt er sich vor, um mich zu küssen.

»Komm, wir fahren zu dir«, schlägt er vor, sobald mein Glas leer ist, und ohne zu zögern, willige ich ein. Lucas mag es anscheinend, die Führung zu übernehmen, und ich mag das ebenfalls. Ich mag seine Hand an meiner Taille, die mich sanft vorwärts schiebt. Ich mag seine Stimme an meinem Ohr, die mir all die Dinge schildert, die er mit mir anstellen will. Als wir die Bar verlassen, zieht er mich an sich. Ein langer, leidenschaftlicher Kuss, dann machen wir uns auf den Weg. Jetzt gibt es kein Halten mehr: Lucas hat es eilig, und ich muss schneller gehen, um mit ihm Schritt zu halten. Als er fragt, wo ich parke, liebe ich die Ungeduld in seiner Stimme.

Ich sitze am Steuer, und er streckt die Hand nach mir aus, berührt mein Gesicht, meinen Hals und begeistert sich für meine weiche Haut. Jedes Mal, wenn ich an einer Ampel halte, dreht er sich so um, dass er mich küssen kann. Mit seiner Hand auf meinem Bein mag ich den Kunstpreis gar nicht mehr erwähnen. Es wäre unpassend, seine E-Mails noch mal anzusprechen, die haben wir längst hinter uns gelassen. Als wir bei mir zu Hause ankommen, taumeln wir knutschend durch die Haustür und wollen beide nur noch nach oben. Ich führe ihn ins Schlafzimmer – und dort wird er schlagartig anders, da überlässt er plötzlich mir die Kontrolle. Ich schubse ihn aufs Bett und lasse mir Zeit, als ich ihn ausziehe. Halte Blickkontakt. Kein Grund zur Eile. Als er nackt ist, befehle ich ihm, auf dem Bett liegen zu bleiben und zu warten. Ich klaube ein paar Seidentücher zusammen. Während ich seine linke Hand an meinem Bett festknote, lächelt er. So etwas gefalle ihm, sagt er. Deshalb binde ich seine rechte Hand ebenfalls fest.

»Vergiss die Füße nicht«, sagt er und klingt wieder ungeduldig. Ich liebe die Ungeduld in seiner Stimme.

Sobald er festgezurrt ist, bitte ich ihn erneut, ein bisschen zu warten. Ich nehme mir alle Zeit der Welt. Ich mag es, mir alle Zeit der Welt zu nehmen. Er ist erregt, genau wie ich, und hält sogar den Mund. Keine Geschichten mehr, nur noch geballte Vorfreude in jedem keuchenden Atemzug. Fügsam und geduldig liegt er dort vor mir. Lächelnd fahre ich mir mit den Fingern durchs Haar.

»Was …«, stammelt er, als die blonde Perücke auf die Matratze fällt und von dort auf den Boden rutscht. Mit offenem Mund starrt er mich an, während ich meine langen dunklen Haare ausschüttle. »Warum hast du eine Perücke getragen?« Er klingt leicht außer Atem. »Aber du siehst mit braunen Haaren noch viel besser aus.«

»Schhh.« Ich lege den Zeigefinger an meine Lippen. »Ab sofort wartest du, bis ich dir erlaube zu sprechen.« Er nickt, und langsam ziehe auch ich mich aus. Wir lächeln beide, als mein Kleid zu Boden fällt. Ich beuge mich über ihn und bedecke sein Gesicht mit sanften Küssen. Atme den Zitrusduft ein und flüstere ihm sanft, ganz sanft ins Ohr: »Was fühlst du gerade?«

Und jetzt gilt’s. Er muss nur sagen, dass es ihm aufrichtig leidtut. Mehr muss ich nicht von ihm hören. Aber Lucas Kane tut es nicht leid. Das war mir vom selben Moment an klar, da ich seine E-Mail gelesen habe. Sie war sehr, sehr unaufrichtig.

Als er das Messer sieht, fängt er an zu schreien, aber kein einziges Mal höre ich, dass es ihm leidtue. Ich lehne mich zurück und sehe zu, wie er an den Fesseln reißt. All die nackte Haut. Wie erbärmlich und verzweifelt er sich befreien will. Er windet sich wie ein Wurm. Ein dummer, zappelnder Wurm. Und plötzlich muss ich an die Würmer im Erdreich denken. Wann fallen sie über Dad her?

Ich schlitze Lucas den Bauch auf, er schreit, und mein Geist beschleunigt. Schau an, es ist also doch möglich, meinen Gedanken zu entkommen. Alles weit, weit hinter mir zu lassen. Ich nehme das Messer wieder an mich und fordere ihn auf, mir eine seiner Geschichten zu erzählen. Ich stelle ihm in Aussicht, die Fesseln zu lösen, sofern er mich zum Lachen bringt. Allerdings heult er inzwischen, was seine Chancen nicht gerade verbessert, und kaum dass er drauflosredet, ist klar: Er findet sich nicht mal mehr selbst witzig. Ich fordere ihn auf, still zu sein, setze das Messer neu an und sage ihm, dass er Geduld haben müsse. Ich will mir noch Zeit lassen. Ich mag es, mir Zeit zu lassen. Und im selben Moment sehe ich es – sein Hemd, das alberne Designerhemd, das in einem Haufen auf dem Schlafzimmerboden liegt. Dieses ausgeklügelte Muster auf dem wahrhaft gewagten Kleidungsstück. Die perfekte Gelegenheit, um ein neues Kunstwerk zu beginnen.

Sein Blut fließt in Strömen, als mein Messer zu Werke geht, rote Lachen dokumentieren die Fortschritte und beflügeln meine Gedanken. Das Blut wirkt froh darüber, seine Alltagsroutine hinter sich lassen zu dürfen. Aufgeregt fließt es aus seinem Leib auf eine unbekannte Zukunft zu. Es ist warm und klebrig und riecht nach Möglichkeiten und nach Süße und gerinnt wie Karamell auf Jahrmarktäpfeln – so viel Trubel und Spaß! Und unter der Süße immer noch dieser Zitrusduft, verwirbelt im fleischigen Gestank seiner Angst.

Es ist anstrengend und berauschend, ausgeklügelte Muster in einen Menschen zu ritzen – in eine Leinwand, die drauf und dran ist, zu verblassen. Die durchscheinende Haut fasziniert mich, ich kann bereits durch ihn hindurchsehen, bis auf das blutige Laken unter ihm. Ich mache weiter, halte nur hier und da inne, um ihm Fragen zu stellen. Sehe gebannt zu, wenn er geschluchzte Schreie zu Worten formt. Von Panik befeuert klingt jeder Laut, den er ausstößt, dringlich. Ich liebe die Ungeduld in seiner Stimme. Dann lockere ich die Fesseln an seinen Handgelenken, blicke ihm tief in die Augen – und bin erfreut, ihn zu sehen: den herrlichen, erlöschenden Funken der Hoffnung. Ich ziehe die Fesseln wieder fest und stoße das Messer tiefer in ihn hinein. Nicht so tief, dass sein Leben zu Ende ginge, bloß so weit, dass die Hoffnung erlischt. Lucas kreischt und schließt die Augen. Auf mein Kommando reißt er sie wieder auf, und ich lächle, weil jetzt mein Lieblingsmoment kommt. Der Moment, in dem ich mir sicher bin, dass jemand stirbt. Der Moment, in dem ich jeden weiteren Schritt vorhersagen kann. Der Moment, in dem ich sie als Geister vor mir sehe.

Später stehe ich unter der Dusche, schließe die Augen und muss an die Stille denken, die nur jenseits von Schreien existiert. Sie ist vollkommen unbefleckt – und ich lebe für diese Stille, lasse zu, dass sie meinen Geist durchdringt. Keine Bilder von Dad mehr, der im Erdreich verrottet, niemand mehr, der mich anstarrt und von mir erwartet, jemand zu sein, der ich nicht bin. Ich schlage die Augen auf und sehe dem Schlamm aus dem Garten hinterher, der zusammen mit seinem Blut in den Abfluss wirbelt. Es muss doch einen Unterschied machen, dass Lucas nicht in einem Sarg liegt und zwischen ihm und den Würmern nichts als Erde ist. Als ich die Dusche verlasse, ertasten meine Füße sie sofort. Die Tabletten, die immer noch auf dem Boden liegen. Was, wenn ich sie geschluckt und die Stille und Leere im Kopf nie wieder verspürt hätte! Ich wische einen Streifen auf dem beschlagenen Spiegel frei, blicke mir in die Augen und kann mir den Rausch ansehen. Kein bisschen Wut mehr. Und ich bin fest davon überzeugt, dass es Lucas Kane dort unten an seiner Ruhestätte inzwischen leidtut. Sehr, sehr leid.

Kapitel 3

Dads Beerdigung ist jetzt drei Wochen her, und meine Migräneanfälle werden schlimmer. Früher hatte ich nur bei Gewitter Schmerzen hinter den Augen, aber in letzter Zeit kommen die Attacken aus heiterem Himmel und sind wahnsinnig belastend. Mit meinem Hausarzt habe ich schon darüber gesprochen und auf ein magisches Medikament gehofft. Stattdessen hat er mich nur ruhig angesehen, die Fingerkuppen aneinandergelegt und mir geraten, auch mal über den Tellerrand zu schauen und nach anderen Mitteln und Wegen zu suchen.

Weil er davon überzeugt war, dass die Migräne mit dem Tod meines Vaters zusammenhing, schlug er eine Trauergruppe vor. Warum mit der Trauer allein klarkommen, wenn man sie mit anderen gemeinsam bearbeiten könne? Erst fand ich den Vorschlag vollkommen abwegig. Wenn ich mich mit bedürftigen, selbstmitleidigen Idioten umgeben wollte, die ihre Gefühle breittreten, würde ich mir einen Facebook-Account zulegen.

Interessanterweise stelle ich zehn Minuten nach Beginn des ersten Gruppentreffens fest, dass es gar nicht so unerfreulich ist wie gedacht. All die ungefilterten Emotionen sind regelrecht berauschend. Trauer macht Durchschnittsmenschen unendlich viel spannender, auch wenn sich das leider nicht auf die Location auswirkt. Die Treffen finden in einer langweiligen Vorstadtstraße in einem langweiligen Gemeindesaal statt, in dem das einzig halbwegs Interessante der übermäßige Einsatz von Klebeknete ist. Die Wände sind mit Zetteln tapeziert, auf denen handgeschriebene Ge- und Verbote stehen.

Vor dem Verlassen Fenster schließen!

Keine persönlichen Wertgegenstände liegen lassen!

Vor dem Verlassen Stühle stapeln!

Maximal sechs Stühle übereinanderstapeln!

Brandschutzhinweise am Schwarzen Brett beachten!

Maximal sechs Stühle übereinanderstapeln!

Ich frage mich, warum die Sechs-Stühle-Regel gleich zwei Zettel bekommen hat. Was passiert, wenn es sieben Stühle sind? Ich kann doch nicht die Einzige sein, die das herausfinden will. In der Mitte des Raumes sind Stühle zu einem Kreis aufgestellt, und jeder hat sich einen Platz gesucht. Die ersten Sekunden, in denen kreuz und quer obligatorisch gelächelt wurde, waren komisch, doch dann kramte jeder sein Handy heraus, starrte aufs Display, und wir taten so, als würden wir alle nicht in einem Kreis mit lauter Fremden sitzen.

Die Gruppe wird von Florence geleitet, einer übergewichtigen Frau in den Sechzigern, die für Lucas wohl eher nach Claire ausgesehen hätte: Sie trägt einen formlosen Tweed-Rock, der auch als Picknickdecke durchgehen könnte, und eine schlaffe Bluse, die man glatt für Vintage halten könnte, wenn sie nicht so unfassbar alt wäre. Florence sieht aus wie eine dieser Randfiguren des Lebens, die Gutes tun und für schlechte Zeiten sparen. Nachdem sie jedem von uns ein Klebeetikett als Namensschild überreicht hat, lehnt sie sich auf ihrem Stuhl zurück, stellt sich vor und fängt erst mal damit an, zu erklären, wie wichtig Respekt innerhalb der Gruppe sei. Mir sträuben sich die Haare. Was bitte ist das für eine Stimme? Sie klingt wie ein nerviger Weihnachtswichtel – auf Helium. Genau die Art von scheinheiligem, piepsigem Wichtel, den die anderen Wichtel vermöbeln wollen.

Gerade spricht sie über die verschiedenen Phasen der Trauer. Die erste sei das Nicht-wahrhaben-Wollen, die Verleugnung. Allein damit lockt sie bei meinen Mitstreiterinnen und Mitstreitern Tränenplätschern, Schulterbeben und sogar den einen oder anderen Zwischenruf hervor – wie aus einem Drehbuch, von dem mir niemand erzählt hat. Tatsache ist: Ich leugne Dads Tod nicht. Mir war klar, dass er sterben würde, und ein Teil von mir hat seinen Tod sogar herbeigesehnt. Der Vater, den ich einst kannte, hatte diese Welt bereits verlassen, lange bevor sein Herz aufhörte zu schlagen. Die Diagnose lautete präsenile Demenz, und das nach Jahrzehnten, die von Freundlichkeit und harter Arbeit geprägt gewesen waren. Eine gnadenlose Krankheit, die ihm rasend schnell den Verstand geraubt und nichts als Verwirrung und Psychosen zurückgelassen hatte. Ich versuchte, mich so lange wie möglich um ihn zu kümmern, hoffte tagaus, tagein, dass er wieder zurückkommen, die Zeitung lesen, sich einen Whisky einschenken, einen Witz erzählen, sich an meinen Namen erinnern würde. Doch dann verließ er eines Tages mit einem Messer bewaffnet das Haus, weil er felsenfest davon überzeugt war, die Dämonen in seinem Kopf wären echt. Ein aufmerksamer Passant rief die Polizei, und mein verängstigter, verwirrter, genialer Vater wurde einkassiert. Er wurde gemäß dem Mental Health Act in einer geschlossenen Einrichtung untergebracht – von einer Gesellschaft, die uns erlaubt, unsere Haustiere einzuschläfern, sobald sie anfangen, ins Haus zu kacken, die jedoch einfordert, dass Menschen um jeden Preis am Leben erhalten werden müssen. Eine Gesellschaft, die behauptet, sie stünde für Würde und Lebensqualität ein, die aber weder die Bedeutung des einen noch des anderen zu verstehen scheint.

Florence spricht vom Gefühl der Isolation, das auf den Tod eines geliebten Menschen folgt, und als sie fragt, ob irgendwer über seine Erfahrungen reden möchte, hebt die nerdige Frau neben mir nervös die Hand. Ich rutsche auf meinem Stuhl herum, weil ich sie mir genauer ansehen will. Womöglich Ende dreißig, allerdings wirkt sie um Jahrzehnte älter. Vielleicht liegt es an den gigantischen Augenringen, aber ich glaube, es ist hauptsächlich der strenge Haarschnitt, der sie so alt macht. Diesen Pony hat im Leben kein Friseur, nicht mal ein volltrunkener Friseur geschnitten, und wenn sich jemand genau damit auskennt, dann ich. Mir wollte mal eine betrunkene Friseurin einen Pony schneiden. Hinterher behauptete sie, die Schere sei schuld gewesen, den Alkohol hingegen wies sie weit von sich. Komischerweise hatte ich an der Schere rein gar nichts auszusetzen, und der Blutverlust, der dem Dahinscheiden der Friseurin vorausging, hatte sie eindeutig ernüchtert.

Die Frau neben mir trägt einen Jogginganzug und Riemensandalen. Sie spielt an ihrem Handy herum.

»Hi, ich bin Jemma«, sagt sie und tippt kurz auf ihr Namensschild.

»Hallo, Jemma«, antwortet die Runde, und unwillkürlich zucke ich zusammen. Warum fühlt sich das hier gerade an wie ein Treffen der Anonymen Alkoholiker?

»Ich habe kürzlich meine Mutter verloren«, stammelt Jemma mit einer Stimme, die ebenso zittrig und kümmerlich ist wie ihr Äußeres. »Sie hatte Krebs.«

Dies scheint Florence’ Stichwort zu sein: Sie stemmt sich aus ihrem Stuhl und watschelt mit einer Schachtel Taschentücher auf Jemma zu. Die bedankt sich, nimmt sich ein Taschentuch und tupft sich die Augen. Ich nutze die Gunst der Stunde und sehe mir den Rest der Gruppe genauer an. Gegenüber von Jemma sitzt ein in sich zusammengefallener Berg von einem Mann mittleren Alters. Zerknautschtes Namensschild, zerknautschtes T-Shirt, zerknautschte Tattoos, zerknautschtes Gesicht. Er dünstet Zigarettengestank aus, und auf seinem breiten Gesicht wetteifern geplatzte Äderchen mit einem nicht enden wollenden Nachschub an Schweißperlen. Die Jeans muss aus einer Zeit stammen, in der er weniger gewogen hat, und soeben entdecke ich einen roten Fleck auf seinem Knittershirt. Was ist das? Ketchup? Blut? Er hat die Augen geschlossen, die Arme fest vor der Brust verschränkt, seine Beine zittern. Stumm schüttelt er den Kopf. Er sieht aus wie jemand, der drauf und dran ist, vom Leben aufgefressen zu werden, der aber nicht kampflos aufgeben wird. Faszinierend. Ich frage mich, ob er auch irgendwann anfängt zu heulen. Oder Krawall zu machen. Beides scheint mir gleichermaßen wahrscheinlich.

»Mum hat vier Jahre lang gegen den Krebs gekämpft«, sagt Jemma gerade. »Sie war wahnsinnig tapfer. So unfassbar tapfer. Und ich hab sie gepflegt, natürlich – ich hab sie über alles geliebt. Ich hätte alles für sie getan. Alles. Ich würde immer noch alles für sie tun, ganz egal, was, wenn ich nur einen zusätzlichen Tag mit ihr verbringen dürfte.«

Das war das Stichwort für Florence’ nächsten Einsatz. Wieder stemmt sie sich aus ihrem Stuhl. Wieder watschelt sie zu Jemma. Wieder diese Taschentücher. Warum lässt sie die Schachtel nicht gleich bei Jemma stehen und spart sich den Weg? So, wie sich das hier entwickelt, wird Florence sich zigmal aus ihrem Stuhl stemmen und quer durch den Stuhlkreis watscheln müssen. Bestimmt wird sie ordentlich abgenommen haben, bis Jemma mit ihrer Geschichte fertig ist. Vielleicht ist das ja ihr Hintergedanke.

»Ich würde es gar nicht anders wollen«, sagt Jemma und tupft sich noch immer die Augen, »und ich würde alles wieder genauso machen. Aber dass ich Tag für Tag meine Mum gepflegt habe, hat dazu geführt, dass nicht viel Zeit für andere Sachen geblieben ist. Ich hatte einen großen Freundeskreis, aber in den vergangenen Jahren hat der sich nach und nach in Luft aufgelöst. Natürlich mache ich deshalb niemandem einen Vorwurf. Ich meine – Leute treffen sich doch, um Spaß zu haben, oder? Wer will sich da mein Geheule über Mums Biopsien und die Chemo anhören? Das verstehe ich ja. Ich verstehe, warum meine Freunde sich zurückgezogen haben. Und die Sache ist die … Solange Mum noch am Leben war, hat mir das nicht viel ausgemacht. Aber jetzt, da sie weg ist, kann ich an nichts anderes mehr denken. Dieses riesige Loch in meinem Leben. Da ist niemand mehr, kein einziger Freund. Und ich bin einfach nur so verdammt einsam.«