Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Freedom Letters

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Russisch

2020 год. Из Института функционального бессмертия, где идёт разработка средства для продления жизни Путина, сбегает инфицированная мышь. В Москве случается апокалипсис: большая часть жителей города погибает, кто-то выживает, остальные превращаются в зомби. Теперь они почти не видят — зато быстро бегают, охотятся толпами, чутко слышат и очень хорошо чувствуют запахи. Герои истории — выжившие, которых апокалипсис застал в разных частях Москвы. Они не знакомы между собой, но движутся в одном направлении — туда, где ещё можно спастись.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 347

Veröffentlichungsjahr: 2023

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Серия «Лёгкие»

№ 70

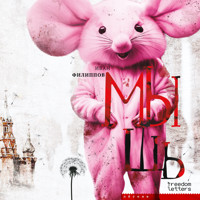

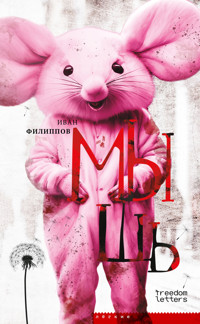

Иван Филиппов

Мышь

Freedom LettersТбилиси2023

Пролог

Дмитрий Данилович точно знал, когда его жизнь пошла не туда. Он отчётливо помнил тот день, будто это было не сорок лет назад, а вчера. Помнил, как нестерпимо жарко и душно было в зале заседаний политбюро. Помнил надоедливое чириканье воробьёв за окном. И помнил каплю слюны, застывшую в уголке рта Леонида Ильича Брежнева.

Генеральный секретарь ЦК КПСС, член президиума Верховного совета СССР, маршал, герой социалистического труда и четырежды герой Советского Союза спал. И спал уже давно: сказал пару неразборчивых фраз в самом начале заседания, прочистил горло, взял паузу, снова зажевал пару слов, снова взял паузу и… уснул. Он спал уже сорок минут, и Митя — тогда Дмитрия Даниловича никому бы и в голову не пришло называть по имени-отчеству — был готов поклясться, что слышал храп. Но был ли то храп именно Брежнева или кого-то ещё из членов политбюро, задремавших тем жарким днём, точно сказать он не мог.

Митя заворожённо смотрел на слюну маршала и четырежды героя Советского Союза. Она вызывала в нём ярость. Он представлял, как рванёт с места, быстрыми прыжками пересечёт комнату, вскочит на стол, пробежит по нему, сбивая чашки и пепельницы, добежит до стула, на котором развалился Брежнев, схватит его за грудки и растрясёт. Разбудит! Вставайте, Леонид Ильич, не позорьтесь! Вы же лидер огромной страны, как же вы смеете!

Но, разумеется, ничего из этого Митя не сделал. Вместе с другими он продолжал молча ждать, пока Брежнев проснётся.

Оглядываясь сейчас на прожитые годы, Дмитрий Данилович вдруг ясно понял — решись он тогда на отчаянный шаг, вся б его жизнь сложилась совершенно иначе. Может, не настолько успешно, но точно иначе. И не только его, но жизни сотен миллионов, а может, и миллиардов людей… Но думать об этом теперь было поздно. И под жизнью было пора подвести черту.

В душном зале заседаний шуршали газеты. Изредка кто-то из сидевших за длинным столом вполголоса говорил что-то соседу. Сипло покашливал главный идеолог страны, иссыхающий товарищ Суслов. Министр обороны маршал Устинов недовольно курил уже, кажется, тринадцатую сигарету. Он выпускал дым через нос с такой силой, что даже сидевшему далеко от него Мите было видно, как трепетали волосы в маршальских ноздрях.

Митя перевёл взгляд и снова уставился на так захватившую его каплю слюны Брежнева. Теперь его охватило чувство горького разочарования.

Он ждал этого дня. Он надеялся на него. Этот день должен был перевернуть его судьбу, ведь быть приглашённым в качестве эксперта на заседание политбюро было огромной честью. Быть же приглашённым в 25 лет — честью неслыханной.

Стоит, правда, заметить, что самого Митю приглашение ничуть не удивило. В конце концов — он же был гением. Он говорил об этом открыто и не стесняясь. Чего ему было стесняться? В 15 он поступил в институт, в 22 защитил докторскую диссертацию. Он был самым умным человеком в Советском Союзе, и ему казалось естественным, что люди, управляющие страной, захотят услышать его доклад.

В тот судьбоносный день Митя спешил. Почти бегом, сбивая дыхание, он нёсся через Александровский сад, через Красную площадь, и в 10:02 уже стоял на проходной под сводами Спасских ворот.

Политбюро заседало каждый четверг в 11 утра. Это правило ввёл ещё Владимир Ленин, и несмотря на то, что Ильич давно лежал в Мавзолее, его завет ни разу не нарушался. Хотя и не соблюдался в полной мере.

Брежнев и девять «старейшин», определявших судьбу СССР, сначала встречались келейно — в знаменитой Ореховой комнате. Там они могли обсудить все вопросы и принять все решения. Там они могли позволить себе спорить как равные, вдалеке от глаз «младших товарищей», которым можно было представлять только принятые решения, не допускающие никакой дискуссии.

Обсуждения в Ореховой комнате всегда занимали время, а сейчас, когда состояние Леонида Ильича ухудшилось, разговор за закрытыми дверями и вовсе затянулся. В зал заседаний, где их почти два часа ждал молодой доктор наук, «старейшины» вышли только без четверти два.

Митя посмотрел на часы — половина третьего. Всё то же: кашель, шелест, влажная духота и молчание. Не зря над ним хихикал дежурный у Спасских ворот: приперся, дурень, к десяти утра — заседания, и об этом знали все работавшие в Кремле, никогда не начинались вовремя.

Неожиданно тело Брежнева чуть всколыхнулось. Собравшиеся за столом в момент вышли из состояния ожидания и повернулись в сторону героя социалистического труда. Тот открыл глаза, медленно обвёл комнату взглядом и сказал…

Что именно сказал Леонид Ильич, Митя не разобрал, но после этих слов — если, конечно, это были слова — заскрипели кресла, их ножки громыхнули по дубовым доскам паркета: члены политбюро встали со своих мест. Вскочил и Митя. Да так резко вскочил, что маршал Устинов взглянул на него, приподняв бровь, а товарищ Суслов, обернувшись в его сторону, вздёрнул свой острый нос.

Двустворчатые высокие двери, ведшие в предбанник, распахнулись, и в них проследовали все члены. Среднего возраста мужчина, референт, появился в проёме и уставился на Митю, давая понять, что заседание кончилось и пришло время бутербродов с языком и икрой. Митя послушно вышел из зала. В предбаннике вокруг стола толпились учёные и генералы, руководители заводов и профсоюзные лидеры. Обычно экспертов пускали только сюда — в небольшую комнату с круглым столом, в которой посетители ждали возможности увидеть выходивших из зала заседаний членов политбюро и секретарей ЦК. Представиться им, протянуть папку и надеяться, что когда-нибудь о них вспомнят, им позвонят. Митя, попав в зал заседаний, удостоился исключительной чести. Правда, что от этого было толку, он сейчас совсем не знал.

Вокруг Мити как рой пчёл гудел разговор. Митя вздохнул и потянулся взять сушку с хрустального блюда.

— Товарищ Михайлин?

Митя медленно повернул голову. К нему обращался неприметный человек неопределённого возраста. Знакомое лицо, но ни имени точно, ни должности он вспомнить не мог... Аркадий Борисович? Помощник помощника?

— Митя? — улыбался мужчина. — Вас ведь зовут Митя?

Митя придал своему лицу самое вежливое из доступных выражений и тихо ответил:

— Да, Аркадий Борисович, Митя. Митя Михайлин.

На столе перед Дмитрием Даниловичем лежал телефон с включённым приложением «диктофон». Последние пять минут оно записывало тишину. Дмитрий Данилович был всецело погружён в свои мысли.

Зачем он тогда ответил? Да понятно зачем. Ему хотелось карьеры, денег, славы, признания. В 25 лет это совершенно разумные желания…

Дмитрий Данилович откашлялся и продолжил рассказывать.

Человек с незапоминающейся должностью, как объяснил когда-то Мите опытный коллега, обладал невероятной властью. Аркадий Борисович жил в тени кремлёвского трона и был настоящим королём подковёрных интриг. Вовремя сказанное им слово могло сломать карьеру или, напротив, определить кому-то максимально удачную жизненную траекторию.

Аркадий Борисович пристально смотрел на Митю. Казалось, он взвешивал одному ему известные «за» и «против» и, наконец, пришёл к окончательному решению.

— Митя, надеюсь, на субботу у вас нет планов? Я хотел бы поговорить с вами с глазу на глаз.

Не веря собственной удаче, Митя мог лишь молча кивнуть, а Аркадий Борисович продолжал:

— Подъедете ко мне на дачу. Будьте, пожалуйста, дома в районе шести вечера, я пришлю за вами авто.

Митя кивнул, поблагодарил, хотел было протянуть руку, но решил — пожелай Аркадий Борисович пожать ему руку, он бы протянул сам.

На этом их первый разговор был закончен.

Ожидания и возможные перспективы субботней поездки захватили Митю. Он не заметил, как пролетел следующий час, не запомнил, говорил ли он с кем-то, и не помнил даже, как отдал референту папку с докладом. А вот то, что он так и не сумел сделать этот доклад — это он запомнил. Это и каплю слюны.

***

Из Кремля Митя добежал до метро, доехал до своей квартиры в Сокольниках и принялся ждать. Следующие два дня никакая работа не делалась. Он не мог заставить себя даже читать книги, только ходил из угла в угол по кабинету в ожидании часа встречи.

В субботу ровно в 18:00 во двор его дома заехала чёрная «Волга». Водителю не пришлось подниматься к нему на третий этаж и даже сигналить — Митя был готов. Он полдня просидел у окна одетым и даже обутым.

Неразговорчивый, но какой-то особо тактичный шофёр — «Добрый вечер, Дмитрий Данилович» — отвёз его за город, на старую дачу в Переделкино, и проводил нервничавшего Митю в глубину заросшего соснами участка. Там, в небольшой беседке, его ждал Аркадий Борисович.

В тот вечер он был расслаблен, рубашка на нём была расстегнута на три пуговицы. Митя сел в предложенное ему плетёное кресло и молча стал ждать, пока Аркадий Борисович не начнёт разговор. Хозяин дома читал какую-то бумагу, держа её перед собой в чуть согнутой руке.

Из открытого окна кухни большого дома, стоявшего почти в центре участка, доносился сладковатый аромат плова. Аркадий Борисович был известен своими обедами и ужинами — именно на них решались главные вопросы в жизни СССР. На них назначались и снимались министры, благодаря им на дипломатическом небосклоне зажигались новые звёзды, им были обязаны своим положением председатели всевозможных профсоюзов и объединений. В общем, это были важные ужины.

К вопросам политической гастрономии Аркадий Борисович относился чрезвычайно ответственно: его сегодняшний гость — тот, кто должен был прийти после их с Митей короткой беседы — очень любил плов, и по этому случаю Аркадий Борисович самолётом доставил из Бухары повара, готовившего лучший плов в Советском Союзе. По правде сказать, он уже сам ждал ужина, и сейчас соблазнительный запах готовящегося плова немного мешал ему сосредоточиться.

Молчаливая кухарка, недовольная тем, что сегодня ей приходилось исполнять обязанности официантки, беззвучно поставила перед Митей и Аркадием Борисовичем поднос с бутербродами и графин водки. Бутерброды были с красной рыбой, палтусом и икрой, а водка была ледяной. Аркадий Борисович отложил бумагу, поблагодарил кухарку и наконец обратился к Мите:

— Устрою вам сегодня рыбный день. Угощайтесь!

Митя жадно схватил кусок хлеба с лоснившимся на нём маслянистым куском палтуса — в ожидании встречи он не только работать не мог, но и поел от силы дважды за три дня. Аркадий Борисович слегка улыбнулся, налил им водки и поднял рюмку.

— За встречу. И за успех нашего общего начинания!

Даже сейчас, когда все его мысли были заняты предвкушением разговора, Митя всё же обратил внимание на рюмку, которую держал его собеседник. На первый взгляд она ничем не отличались от его, но Митя заметил, что у сосуда Аркадия Борисовича было излишне массивное дно. И если в Митиной рюмке было водки примерно грамм пятьдесят, то у хозяина дома — дай бог двадцать. Из таких продуманных мелочей, подумал тогда Митя, и складывается власть.

Холодная водка приятно обожгла горло, и Аркадий Борисович начал говорить.

— Область ваших интересов — генетика, не правда ли? Я читал ваши работы. Признаюсь сразу — понял я немного, но мне объяснили, что вас занимает вопрос человеческого долголетия. Вы ищете способы продлить отведённую нам природой жизнь?

Митя кивнул. Аркадий Борисович поставил рюмку на стол и наклонился к Мите.

— О нашей с вами встрече и нашем разговоре вы не расскажете никому.

Это был не вопрос, а утверждение. Митя кивнул второй раз.

— Я консультировался с врачами и учёными, так же конфиденциально, как мы говорим сейчас с вами, и я уверен, что Леонид Ильич не доживёт до следующего нового года. Более того, я знаю, что этим знанием обладаю не только я, но и многие из тех, кого вы видели на недавнем заседании… После смерти Леонида Ильича неизбежно начнётся война наследников. Все желающие, а их, я вас уверяю, предостаточно, будут пытаться занять место генерального секретаря.

Аркадий Борисович говорил, в общем-то, очевидные вещи, но Митя терпеливо слушал, предполагая, что вскоре его собеседник всё-таки перейдёт к делу. И Аркадий Борисович не обманул его ожиданий.

— Борьба за власть изнурительна и контрпродуктивна. Я пригласил вас сегодня, чтобы спросить: может ли советская наука как-то помочь в этой ситуации? Могут ли ваши исследования вопроса человеческого долголетия получить какое-то практическое применение?

«Так и началась моя история. Так началась история Института». Дмитрий Данилович снова замолчал. Сказывался возраст, он уставал всё быстрее, и сейчас ему захотелось скорее покончить со своим завещанием и перейти непосредственно к делу. Но Дмитрий Данилович никогда не бросал начинаний на полпути, и поэтому он продолжил.

Аркадий Борисович не просил Митю вылечить Брежнева. Он предложил ему возглавить институт, изучающий, так сказать, «функциональное бессмертие». Всё было просто: пока у генерального секретаря оставалась хоть какая-то активность мозга, он продолжал оставаться генеральным секретарём. А значит, у Аркадия Борисовича и его союзников было время с толком и расстановкой решить вопрос передачи власти. Без суеты и без лишних эмоций. Другими словами, если, не дай, конечно, бог, советские врачи не справятся и Леонид Ильич умрёт, Аркадию Борисовичу нужен «план Б». Нужен способ, позволяющий вернуть минимальную мозговую активность покойнику.

Глядя на ошарашенного Митю, Аркадий Борисович поспешил уточнить:

— Я не требую у вас найти секрет вечной жизни или научиться, как библейский Христос, воскрешать мёртвых. Что вы! Хотя, если бы вы научились превращать воду в вино, пожалуй, я бы сказал вам отдельное спасибо.

Аркадий Борисович хихикнул над собственной шуткой, и Митя, повинуясь неписанным правилам бюрократического этикета, вымученно улыбнулся. Его собеседник продолжал:

— Повторюсь, меня интересует формальная электрическая активность. Не сознание, не способность говорить или двигаться — только полуживой мозг. Если вы считаете, что эта задача вам под силу, ресурсами для её решения я вас обеспечу.

И Митя согласился. Собственно, в тот момент, в беседке под тенью переделкинских сосен, он и превратился из талантливого Мити в уважаемого Дмитрия Даниловича, директора и основателя Института функционального бессмертия.

***

Всего три недели спустя Дмитрий Данилович осматривал скромный особняк на Поварской улице напротив школы № 91. Правда, особнячок тот был скромным лишь на первый взгляд. Точнее, он был с секретом.

Любому прохожему, решившему пройти с Арбата к Садовому по уютной Поварской, видны были лишь два аккуратных этажа купеческого дома начала XIX века — его построили спустя несколько лет после пожара 1812 года. А вот что было под особняком, знали только сотрудники института: под землёй располагались пять этажей лабораторий, кабинетов, извилистых коридоров и вивариев, в которых содержались лабораторные животные.

Уже в октябре 1982 года десятки учёных приступили к работе. Лучшие умы Союза под руководством Дмитрия Даниловича трудились над сывороткой бессмертия. Задача была очевидна — сохранить хрупкие клетки мозга от смерти без кислорода. После остановки сердца нейроны начинали умирать через минуты, без кислорода и глюкозы они судорожно выдавали последние импульсы и разлетались, выкидывая своё содержимое наружу, превращая головной мозг в кисель.

Дмитрий Данилович был вдохновлён, у него горели глаза, ему льстил поистине библейский масштаб поставленной перед ним задачи. Пусть бессмертие будет функциональным, но он сможет победить смерть! Он станет подобен богу! Более подходящего на эту роль человека нельзя было сыскать во всем Союзе, в этом Дмитрий Данилович был искренне убеждён. Аркадию Борисовичу нравилось рвение молодого ученого — плодами трудов честолюбивых фанатиков он уже не раз пользовался. На такого союзника он мог положиться.

А вот эксперты, с которыми консультировался Аркадий Борисович, его неожиданно подвели.

Брежнев не дожил до следующего года — уже в ноябре он умер и в тот же момент перестал быть генсеком. В первые месяцы после его смерти Дмитрий Данилович опасался, что институт закроют, но при новом генсеке Аркадий Борисович не потерял ни власти, ни связей. Работа продолжилась.

Новым советским руководителем стал председатель КГБ Юрий Андропов. К моменту его смерти в феврале 1984 года институт уже был готов пройти боевое крещение, но скончался генсек так неожиданно, что у учёных не было возможности среагировать вовремя и всё подготовить. Эксперимент по «воскрешению» закончился полным провалом. Дмитрий Данилович объяснял неудачу — и себе, и недовольному Аркадию (к тому времени они уже перешли на «ты») — тем, что тело везли слишком долго. Аркадий пообещал учесть ошибки в будущем. Чутьё подсказывало ему, что новый руководитель, Константин Устинович Черненко, на своём посту тоже не задержится. Он возглавил СССР уже пожилым и серьёзно больным человеком.

Дмитрий Данилович не особо расстроился тому, что институту не удалось уберечь мозг Андропова от превращения в кисель. По-человечески бывший чекист ему уж очень был неприятен. К тому же Дмитрий Данилович на момент смерти Андропова уже не думал, что идёт в своих исследованиях верным путём. К этому заключению его привёл прослушанный незадолго до кончины генсека доклад о гибернирующих арктических животных, способных переносить долгое время без кислорода. Этот доклад навёл его на очень перспективную мысль.

В лаборатории института начали завозить десятки берингийских сусликов, голых землекопов и красноухих черепах. Привезли даже трёх морских котиков. Несчастных животных душили в камерах с углекислым газом — учёные наблюдали за тем, как их мозг выживает в гипоксии, и разбирали по винтикам их уникальную биохимию. Дмитрию Даниловичу было более-менее наплевать на землекопов и сусликов, но вот котиков он жалел. Его детство прошло на Дальнем Востоке, и иногда он вспоминал дни, когда единственными его друзьями были гревшиеся на пляже сородичи его нынешних подопытных.

Потом пришло время мышей, крыс и макак — в их кровь вкалывали коктейли из лекарств и белков, которые должны были продлить жизнь умирающему мозгу. Наконец, в институт из московских больниц потянулись машины скорой помощи с заклеенными окнами. В ночной тиши, без мигалок, они подъезжали к зданию на Поварской, и неразговорчивые мужчины в пиджаках, застегнутых на все пуговицы, заносили в подземные лаборатории трупы — на нужды науки.

Дмитрий Данилович снова сделал паузу и отпил из стоящей рядом кружки. В кружке был кальвадос, купленный когда-то для особого случая за баснословные двадцать тысяч долларов. Дмитрий Данилович грустно вздохнул: он собирался открыть эту бутылку в честь окончания работы, в честь своей победы. Сейчас же он выпивал за день своей смерти. Что ж, тоже ведь «особый случай». Второго такого не будет.

1985 год и смерть Константина Черненко он до сих пор вспоминал с содроганием. Он помнил, как в лабораторию — скорее, переоборудованную операционную — ввезли труп генсека. Помнил, как пришёл Аркадий. Помнил, как у него самого чуть тряслись руки.

Глядя на обложенное льдом, голое мёртвое тело верховного лидера Советского Союза, Дмитрий Данилович думал необычную для себя мысль: вчера ты был на вершине мира, а сейчас — глупый мёртвый старик. И чего тогда вся эта власть стоила?

Он было хотел сказать это вслух, шепнуть на ухо Аркадию, который давно превратился из начальника в старшего друга, но тут случился конфуз.

По команде Дмитрия Даниловича лаборанты вкололи сыворотку: уколы необходимо было делать строго одновременно в обе сонные артерии покойного — искусственное сердце поддерживало кровоток в теле генсека.

Электроэнцефалограмма Черненко всё ещё показывала ровные волнистые линии: мозговой активности и пульса не было. Зато медленно и уверенно, как ракета над космодромом в Плесецке, начал подниматься и увеличиваться в размерах член товарища генерального секретаря. Он стремился ввысь и, казалось, старался дотянуться до ярких флуоресцентных ламп, освещавших операционную.

Один из лаборантов заржал. Это был не смех и не хохот, это было именно лошадиное ржание, прозвучавшее в повисшей гробовой тишине особенно неуместно.

Аркадий кричал. Кричал страшно. Ни до, ни после Дмитрий Данилович больше не видел своего товарища в таком состоянии. Он кричал, что все здесь присутствующие немедленно отправятся в ГУЛАГ. Да, он знал, что ГУЛАГ расформирован, но по такому случаю его откроют, уж не сомневайтесь. Даже семьи сотрудников института почувствуют его ярость и будут отправлены в Сибирь валить лес! Все, включая домашних животных!

С трудом Дмитрий Данилович сумел успокоить своего благодетеля, убедив его в том, что это нормальное явление, описанное ещё в средние века у повешенных. Особую иронию ситуации придавало то обстоятельство, что стояк у генсека стремительно перешёл в трупное окоченение, и лаборантам в конце концов пришлось отрезать строптивый орган хирургической пилой. Его упаковали в вакуумный пакет и положили покойному во внутренний карман пиджака.

Казалось, на этом история института должна завершиться, но Аркадий Борисович после нескольких месяцев молчания всё-таки позвонил, и все зажили как раньше.

Новый генсек им обоим не понравился. Во-первых, он узнал про институт и приехал с инспекцией. С лёгкой улыбкой он обошёл все пять подземных этажей. Закрывать не стал, но всем своим видом продемонстрировал пренебрежение к важному делу, которым занимались сотрудники института. Пренебрежение и неверие. Во-вторых, было в Михаиле Горбачёве что-то такое, что особенно задевало Аркадия Борисовича — какое-то ощущение новизны. Ощущение перемен, которые могли нарушить размеренный ритм его жизни. Правда, в полную силу он этих перемен не ощутил. Аркадий Борисович умер, не дожив до августовского путча 1991 года буквально неделю.

***

Когда рухнул СССР, Дмитрий Данилович решил, что теперь-то институт точно закроют. Но и на этот раз институту повезло. Деньги, пусть маленькие, продолжили поступать. Научный прорыв на них было сделать невозможно, поэтому, главным образом, институт и его работа пережили девяностые благодаря казусу с Черненко. Рецепт той самой сыворотки, введённой усопшему генсеку, Дмитрий Данилович сохранил и целое десятилетие за большие деньги лечил с её помощью импотенцию у московских бизнесменов и политиков.

Институт дожил до нулевых. Дмитрий Данилович давно потерял былой запал, ему стало казаться, что все труды его будут впустую. Он всерьёз стал задумываться о пенсии. А потом — Дмитрий Данилович точно помнил день и час, когда случилось это знаменательное для него событие — к нему в кабинет пришёл сотрудник администрации нового президента. Это было 23 июня 2005 года.

Сотрудник был молод, скромно одет, небольшого роста, с залысинами и лёгким заиканием. Он вежливо расспросил Дмитрия Даниловича о его работе, о достигнутом прогрессе, о перспективах, а потом сказал, что исследованиями института заинтересовался Господин Президент — эти слова он произнёс таким тоном, что Дмитрию Даниловичу показалось, что он буквально слышал заглавные буквы. Правда, интересовало Господина Президента совсем не функциональное бессмертие, а настоящее. Сотрудник администрации сразу сделал оговорку, что «бессмертие» в контексте их разговора означает, конечно, не вечную жизнь, но хотя бы до 120 лет Владимир Владимирович дожить бы очень хотел. И денег на исследования и опыты он не пожалеет.

Как любил поначалу говорить близким друзьям Дмитрий Данилович, на институт пролился золотой дождь. Потом кто-то из более молодых коллег объяснил ему значение этого термина, и Дмитрий Данилович стал использовать другую формулировку, но суть от этого не поменялась: институт утонул в деньгах. Любое оборудование, любые иностранные конференции, всё только самое лучшее, самое дорогое. И, что самое главное, с него не требовали отчётов. Он мог тратить полученные деньги на своё усмотрение. Главное — результат. Об этом человек из администрации тоже сказал прямо: быстро не ждём, но лет через десять-пятнадцать…

Поначалу Дмитрий Данилович, окрылённый внезапным финансированием, с удвоенной силой занялся исследованиями. Вместе с молодыми коллегами он пришёл к выводу, что для их целей просто сыворотка не годится, необходимо экспериментировать с вирусами.

Наработки профессора по сыворотке надо было доставить в каждую клетку мозга, сделав его практически бессмертным. Для этого нужен был вирус, который мог доставить необходимые гены в каждую клетку. Выбор пал на рабдовирусы, а точнее на хорошо изученный вирус бешенства. Генетические инженеры лишили его способности размножаться вне специальных клеток внутри лаборатории, и вместо этого закодировали туда несколько генов, позволяющих мозгу выживать даже в самых тяжелых условиях.

А потом, наверное, предсказуемо, Дмитрий Данилович распробовал вкус денег. Их не считали, за них не спрашивали, и он начал их тратить. И вслед за ним начали их тратить и другие сотрудники института. Как-то раз Дмитрий Данилович услышал, что уборщица Гуля купила себе квартиру-дуплекс в маленьком курортном городке в Испании. Дмитрий Данилович знал, что в Испании полно с его точки зрения «бюджетного» жилья, поэтому новость не вызвала у него удивления.

Человек из администрации приходил ещё несколько раз. Перед каждым таким визитом, а они никогда не случались неожиданно, IT-департамент института вместе с нанятыми (за много денег) аниматорами делали видео-презентацию, рассказывающую о прогрессе. И этого вроде бы хватало.

Но пока Дмитрий Данилович жил свою лучшую жизнь за казённый счёт, некоторые сотрудники всё-таки продолжали эксперименты. Модифицированный ими вирус становился всё эффективнее. Посмотрев на исследования японца Синъи Яманаки, одна из самых талантливых сотрудниц института, выпускница биофака МГУ Вероника, предложила дополнить вирус факторами, которые омолаживали клетки организма. Это была одновременно и простая, и совершенно блестящая идея, которую Дмитрий Данилович не без удовольствия присвоил себе. Ну не признавать же, право слово, заслуги какой-то выскочки, тем более женщины!

Дмитрий Данилович допил кальвадос и взял телефон со стола. Близился финал его завещания.

«Знаешь, что самое смешное, Люда», — Дмитрий Данилович обращался с последним словом к своей давно умершей от рака жене, — «самое смешное то, что сгубила нас жадность. Привыкли мы воровать. Вроде бы хватало денег, все уже себе нахапали сколько можно: и ртом, и жопой нахапали! Внукам и правнукам бы хватило! Но нет, не могли остановиться. Когда год назад в институте проводился капитальный ремонт, на нём тоже все денег решили заработать, и вместо дорогой немецкой проводки поставили нашенскую. Дешёвую. По документам всё как надо, а на деле…»

На деле проводка заискрила, случился пожар. В этом не было особой проблемы, но пока сотрудники института были заняты борьбой с огнём и эвакуацией, несколько животных, с которыми проводили поведенческие опыты, сбежали из лабораторий. Часть из них была заражена вирусом — собственно, на них вирус и испытывали. Ну а дальше…

«Дальше, Люда, у нас был план. Инструкция на такой случай — как действовать, если вдруг внутри института произошло ЧП и вирус вырвался на свободу. Сотрудник охраны, сидевший на первом этаже, должен был заполнить помещения фреоном, который потушил бы пожар. Замуровать всех, отрезать от внешнего мира и удушить газом. Пожертвовать людьми, чтобы не допустить большой беды. Но у охранника этого под землей девушка любимая была, и он пожалел её, дал выбраться. Ну и всё…»

Вот теперь, действительно, всё. Дмитрий Данилович встал, шатающейся походкой подошёл к окну и посмотрел на Москву. Любимый город уже давно проснулся и жил пока своей привычной жизнью. Шумел, шуршал, чирикал. Учёный тяжело вздохнул.

Шатаясь, он подошёл к табурету. Ещё час назад он снял с крюка в потолке дорогую люстру и приладил к нему петлю. Проверил — не оборвётся. Выдержит. Дмитрий Данилович вскарабкался на табурет и накинул петлю себе на шею.

«Я стал смертью, разрушителем миров!» — так сказал, кажется, Оппенгеймер?

Эти слова Дмитрий Данилович произнёс вслух, хотя в пустой квартире их услышать не мог никто. Щенок! Твоя бомба ничто в сравнении…

— Разрушителем миров стану я…

И с этими словами, бросив последний взгляд на так бездарно потраченную жизнь, Митя (а сейчас это был, конечно, именно Митя) шагнул вперёд. Хрустнули кости, скрипнула верёвка, упала на дорогой паркет опрокинутая табуретка.

Глава 1

Купленное у входа в парк эскимо треснуло. С эскимо такое бывает: надкусываешь шоколадный панцирь, он идёт трещинами, и иногда сразу целый кусок шоколада отваливается. Хорошо, что успел заметить, думал Сева, пережёвывая холодный шоколад. Хотя бы не на асфальт упало! Он повернул голову и посмотрел на Костика — брат шёл рядом и деловито грыз свой вафельный стаканчик.

Это была их традиция, и Сева ей тихонько гордился — ведь это он придумал её в прошлом году. Они с Костей учились в разных школах, и в последний учебный день Сева заходил за младшим братом сам. Они обязательно покупали мороженое и, болтая, наслаждаясь обществом друг друга и ощущением свободы, шли домой через парк. Впереди было целое лето.

Сева любил последний день весны. От этого дня у него было такое волшебное, даже в чем-то новогоднее ощущение. Вот ты нашёл под ёлкой подарок. Это большая коробка, обёрнутая мамой в красивую цветную бумагу. Ты начинаешь разворачивать, и всё твоё существо наполняет волшебное предвкушение: что там, что за подарок? С последним днём весны было тоже самое. Впереди лето — и пока это лето всего лишь праздничная коробка в радостной упаковке. Завтра с утра они с Костей начнут её распаковывать. Что там внутри?

Сколько Сева себя помнил, каждое лето они с семьёй ездили к морю. Для своих пятнадцати лет Сева был уже опытным путешественником — он успел побывать в Израиле, Испании, Италии, Хорватии и Словении. Некоторые путешествия он помнил смутно, потому что был ещё маленьким, но мама и папа показывали ему фотографии, и он точно знал — да, я там правда был. Потом появился Костик, и они стали путешествовать вместе.

Но этим летом заграничной поездки не будет. Сначала Сева расстроился — как же так, лето — и без моря? Но потом подумал, что один год готов потерпеть: зато они только что переехали в новую квартиру. Свою квартиру! В которой у него появилась комната! На старой квартире им с Костей приходилось жить вдвоём, а тут будет наконец собственное пространство. Ради такого можно и без моря год обойтись.

Костя воодушевления брата не разделял.

Вот ведь как смешно получается, думал Сева, Костя в нашей семье самый активный, самый прыгучий, громкий и отважный, но при этом любое изменение, любые перемены его страшат. Ему не хотелось уезжать из старого дома, в котором он родился и прожил всю жизнь. Ему не хотелось пропускать поездку на море, и уж точно ему совсем не хотелось свою комнату, в которой больше не будет возможности под утро взять и залезть к старшему брату под тёплый бок и проспать с ним в обнимку, пока мама или папа не придут будить их в школу.

С необходимостью перемен Костю немного примирило мамино обещание вернуться к вопросу собаки. Папа, Костя и Сева были абсолютно уверены — жизнь без собаки неполноценна, и это необходимо срочно исправить. Мама тоже хотела собаку, но резонно возражала, что с ней надо будет гулять и в дождь, и в снег, и в жару. Каждый день. В рамках кампании по переубеждению мамы Сева начал показательно выгуливать Костю.

Продлился эксперимент ровно неделю — строго до момента, когда мальчишки пошли гулять в ливень, промокли, простыли и неделю лежали дома с температурой. Сева из-за этого пропустил важную контрольную по математике, и его учительница Анастасия Михайловна была им ужасно недовольна.

Эскимо закончилось, и Сева начал жевать деревянную палочку. Он всегда так делал, прежде чем выбросить её в мусор. Костик тоже расправился со своим мороженым — он догрыз пломбир до дна стаканчика. По каким-то причинам эти вафельные кружочки он есть категорически отказывался.

Школьные рюкзаки сегодня у братьев были лёгкие — они сдали все учебники, так что за плечами болтались только рабочие тетради и пустые ланчбоксы. Костя зажмурился от удовольствия. Что вообще может быть лучше, чем вот так идти с братом через парк? С пузом, набитым мороженым, когда впереди целое лето?

— Придём домой и сразу играть, да? — Костя с надеждой посмотрел на брата.

Последние три недели он ждал возможности наконец поиграть с Севой в GTA Online. В новый дом мама с папой купили второй телевизор, а Костя с Севой последний год копили деньги, чтобы купить на Avito вторую игровую приставку PS4. Накопили, купили, но то уроки, то спать поздно нельзя ложиться, то ещё какие-то дела — у мальчишек всё никак не получалось просто сесть и спокойно поиграть. А сегодня наконец-то получится! Часа четыре.

— Пройдём сначала ограбления, ладно? Мне Никита говорил, что там есть миссия, где надо истребитель с авианосца угнать! А потом гонки!

— Надо вообще до отъезда как можно больше поиграть, — сказал Сева.

Тут Костя вспомнил про поездку и надулся.

— Не хочу я ни в какой поход!

Сева вздохнул. Чёрт его дёрнул напомнить брату о предстоящем путешествии.

Папа с мамой решили, что совсем без отдыха в этому году семье нельзя, поэтому раз с морем не выходит, пойдут они в поход. В Карелию. С рюкзаками, палатками, ночёвкой у красивого озера и полным отсутствием интернета. Костя был возмущён.

И ведь на самом деле ему понравится, Сева был в этом абсолютно уверен. Но так было с братом всегда: сначала он ругался и сердился, столкнувшись с новым опытом, а потом с восторгом рассказывал дедушке о том, как всё было круто. Это был своего рода ритуал, психологически, видимо, Косте необходимый, но для остальных членов семьи немного изматывающий.

Услышав про поход в первый раз, он полез гуглить слово «Карелия» и нагуглил комаров. Вот и сейчас он вспомнил именно о них.

— Да блин! Там комары! Я не хочу к комарам! Я читал, что их там так много, что они кошку унести могут! А вдруг меня унесут?!

— Ну, во-первых, не могут, — улыбнулся Сева. — Это в шутку так говорят. Во-вторых, ни я, ни папа с мамой никому тебя никуда унести не дадим. Ну покусают нас комары немного, так они нас и на даче кусают! Я зато страшилок выучил. Будем сидеть вечером в лесу, у костра, над нами звёзды, а я вам с папой страшилки классные буду рассказывать…

Костя рассеянно кивнул. Вообще-то он боялся страшилок, но Сева их так любил, что ему как-то не хотелось портить брату удовольствие. К тому же сама мысль о том, что они будут все вместе сидеть у костра, Косте очень нравилась. Ему вообще очень нравилось это ощущение — быть частью семьи.

В задумчивости он пнул валявшуюся на парковой дорожке пивную банку. Потом пробежался за ней, поднял и выбросил в урну. Этому его научил Сева.

— Сходим сначала в поход, потом мама сказала, что можно к бабушке с дедушкой на дачу съездить, а потом будем тусить в новом доме: играть каждый день, в кино с папой и мамой ходить!

— Угу! Играть каждый день! Папа по-любому придумает нам дела, читать заставит или по дому помогать.

Парк заканчивался, впереди показалась оживленная улица. Сейчас они с Севой дойдут до остановки, дождутся автобуса, а там каких-то 20 минут, и они дома. И наконец для них официально начнётся лето.

***

Авария, о которой своей покойной жене в предсмертной аудиозаписке рассказывал профессор Михайлин, произошла в Институте функционального бессмертия в половину седьмого утра. В это время на работе было лишь шесть человек — дежурные лаборанты, следившие за состоянием зверей и контролировавшие ход экспериментов. Наземные этажи здания были пусты. Только на проходной на посту дежурил охранник Паша.

Сидя перед десятком мониторов, Паша смотрел не на них, а в планшет, на котором играла заключительная серия первого сезона сериала «Эпидемия». Девушка Паши, Вероника, прожужжала ему все уши тем, какая прекрасная это история и как не похожа она на все прежние русские сериалы, которые Паша видел. Вообще Паша спокойно относился к сериалам и смотрел их редко, но «Эпидемия» его неожиданно захватила. Его так затянуло, что он твёрдо решил после работы зайти в книжный и купить книгу Яны Вагнер «Вонгозеро», на которой был основан сериал, чтобы ещё раз пережить все приключения, которые только что посмотрел на экране. Если бы Паша выжил и претворил свой план в жизнь, именно его, вероятно, книга бы разочаровала — уж слишком много там оказалось для него психологической драмы и слишком мало приключений… Но он не выжил.

Паша пропустил момент начала пожара, пропустил он и то обстоятельство, что не сработала противопожарная сигнализация. Огонь заметил один из лаборантов уже в тот момент, когда нижний этаж заполнился едким дымом — дешёвая проводка и пластиковые панели, которыми были закрыты стены коридоров института, при горении выделяли токсичный дым.

В строго обозначенных на плане пожарной эвакуации местах на стенах института висели огнетушители и кнопки пожарной тревоги. Увидев дым, лаборант побежал скорее поднимать тревогу — сделать это у него получилось далеко не сразу. Часть кнопок даже не была подключена, они висели исключительно для вида и для давно прикормленного Михайлиным инспектора пожарной охраны. Часть же датчиков задымления давно отключили сами сотрудники из-за периодического ложного срабатывания.

Паша знал, что ему нужно делать. Рядом с несколькими телефонами на его столе под защитным колпаком — чтобы не дай бог случайно не нажать — была тревожная кнопка. Эта кнопка не только вызывала пожарных, МЧС, профессора Михайлина и всё руководство института, но и заполняла нижний этаж газом. Нажми он её сейчас, и единственная дверь, ведущая на поверхность, будет заблокирована, и открыть её сможет только сам профессор Михайлин особым ключом. Нажми он её сейчас, и лифт, в котором поднимаются надышавшиеся дымом лаборанты с нижних этажей, остановится. Нажми он её, и его Вероника останется под землей навсегда.

Паша стал судорожно осматривать мониторы, пытаясь найти Веронику. Её не было в лифте, не было в лабораториях и в коридорах… Наконец, он увидел её — Вероника бежала по лестнице. Она, кажется, единственная из всех сотрудников вспомнила правило «при пожаре не пользоваться лифтом». Паша заметил, что не забыла она и свою сумку.

Вероника добежала до гермодвери, отделявшей нижние уровни от наземной части института, остановилась и посмотрела в камеру наблюдения. Прямо на Пашу. В глазах её были слёзы. Она знала, что должен сделать охранник, и умоляла — он был в этом уверен — пощадить её. Спасти. И Паша не выдержал. Он открыл дверь, и только когда Вероника оказалась на поверхности, нажал тревожную кнопку.

Немного отдышавшись, Вероника стала раздеваться. Она объяснила удивлённому Паше, что для человека единственным способом заразиться изучаемым в их институте вирусом будет через кровь. В панике и суматохе пожара многие лабораторные животные выбрались из клеток, и в дыму сама Вероника могла не заметить, как её укусил какой-нибудь суслик.

Вместе они осмотрели каждый сантиметр её тела. Укусов не было.

Ещё десять минут они просидели в обнимку, а потом Паша сказал, что Веронике лучше идти домой. Наверняка нарушение инструкции вскроется, но вдруг им повезёт. Вероника оделась и вышла на улицу. Вдохнула утренний московский воздух и быстрым шагом пошла к метро «Арбатская».

По дороге она думала о том, как близки они с Пашей были сегодня к смерти, думала она и о том, что Паша рискнул всем, чтобы её спасти. Их роман, точнее, глупая интрижка, начался совершенно случайно: Вероника ответила на какой-то Пашин тупой подкат. Не потому, что он «сработал», просто ей стало интересно, уж очень непохожим на других её мужчин был этот сдержанный и нехарактерно для охранника красивый чемпион района Алтуфьево по боксу.

Паша об этом вряд ли догадывался — он вообще от природы был человеком не столько глупым, сколько непроницательным, — но сегодня Вероника собиралась сообщить ему, что их отношения себя исчерпали. Что ей хочется двигаться дальше, строить карьеру, духовно расти, и её план персонального развития никакого Паши не предусматривает. Но с учётом всего произошедшего, видимо, план требовал пересмотра. «Рискнул! Работой рискнул, безопасностью своей… Значит, любит, значит, по-настоящему любит», — думала она, спускаясь по эскалатору на «Арбатскую». Пожалуй, ещё пару недель отношений Паша сегодня своим героизмом купил. О погибших же коллегах, задохнувшихся в подземелье института, она почему-то не думала совсем.

Веронике надо было пройти всю станцию насквозь, подняться по ещё одному длинному эскалатору и перейти на «Библиотеку имени Ленина», откуда поезд довёз бы её до «Университета», где она снимала уютную однокомнатную квартиру прямо у метро. Она торопилась. Ей хотелось принять душ, может быть, выпить чаю и скорее лечь спать.

А ещё ей вдруг страшно захотелось пить, и Вероника вспомнила, что в сумке у неё лежит недопитая бутылка воды.

***

Лабораторным мышам не полагалось имён, у них были только инвентарные номера. У белой мыши линии balb/c, которая пряталась сейчас на дне Вероникиной сумки, был номер МБ1#99324. Вариантом GluN2D-OSKM-V23 вируса Михайлина (так между собой называли вирус сотрудники института) мышь заразили вчера. По неизвестным причинам, вирус был совершенно безвреден для мышей и крыс, но с кучей побочных эффектов для приматов и, вероятно, людей. Михайлин настойчиво требовал у подчинённых выяснить причины аномалии — ему казалось, что ответ на этот вопрос сумеет помочь им разрешить главную проблему созданного ими вируса. А проблема была неординарная.

Дмитрий Данилович Михайлин действительно сумел победить смерть. Об этом он не без удовольствия доложил сотруднику Администрации президента и даже позвал его на опытную демонстрацию. Постаревший сотрудник АП, который с момента их первой встречи серьёзно продвинулся по службе, с изумлением смотрел, как один из лаборантов вколол абсолютно мёртвому шимпанзе вирус, и шимпанзе ожил! Ну как «ожил»: задвигался, стал издавать страшные звуки.

Это была очевидная победа науки. Проблема была только в том, что вирус Михайлина не просто «оживлял» свою жертву — он запускал в организме бесконечный цикл «смерть/жизнь/смерть». В зависимости от состояния иммунной системы заражённого варьировалась длина его посмертной «жизни». Шимпанзе, на котором Михайлин ставил показательный опыт, был полностью здоров и поэтому, «ожив», начал бросаться на толстое стекло, разделявшее его вольер и комнату, из которой за ним наблюдали. Зрелище это было по-настоящему страшное.

Сотрудник администрации с удивлением и даже страхом смотрел на Михайлина, но профессор светился от радости и отнюдь не разделял читаемых в глазах гостя опасений.

— А чем объясняется такое агрессивное поведение?

— Это мелочь, не обращайте внимания, — профессор Михайлин отмахнулся от вопроса с видимым раздражением. — Подумайте, на ваших глазах творится история! Мы уже сумели одержать колоссальную победу — мы смогли обратить вспять смерть! Теперь осталось доработать вирус, научить его самоуничтожаться сразу же после воскрешения.

Сотрудник администрации был человеком по-своему неглупым. Слушая восторженные объяснения ученого, он не в первый раз подумал, что, кажется, пора эту лавочку прикрывать, пока этот безумный не натворил какой-нибудь беды. Кроме того, его волновал и другой вопрос:

— А что будет, если вирусом заразится живой человек?

Михайлин снял очки и пристально посмотрел на своего собеседника:

— Допустить этого нельзя ни при каких обстоятельствах. Для живого человека наш вирус смертелен. Но не переживайте, в институте приняты все меры безопасности, и вероятность такого заражения равна нулю. Можете не беспокоиться.

На этом разговор закончился. Михайлин не знал, но, вернувшись на Старую Площадь, его собеседник сел писать докладную записку, смысл которой сводился примерно к следующему: поставленная задача невыполнима, и сейчас необходимо срочно расформировать институт. Здание продадим, сотрудников прикомандируем к профессору Ковальчуку в «Курчатник». Достопочтенного Дмитрия Даниловича отправим на пенсию — денег у него достаточно: профессор зря думал, что его финансовые шалости были неизвестны руководству; у людей в скучных костюмах все его ходы были записаны.

Закроем. Сожжём и солью засеем место, где был институт. Пока не поздно.

Было, правда, уже поздно, но чиновник со Старой площади не мог этого знать. Как и не мог он предположить, какого масштаба беда грозит всему миру, если вирус окажется на воле. Зато предполагать не было необходимости у Вероники и её коллег по лаборатории — они провели симуляции.

Согласно им, заражаемость вирусом Михайлина в «дикой природе» составит порядка 84%, а смертность — примерно 90%. Оказавшись в теле человека, он начнёт размножаться неконтролируемо и дальше будет передаваться воздушно-капельным путем. По идее, вирус не должен был этого делать — то есть размножаться вне клеток-паковщиков, из которых его получали. Но упорно, один вирус на миллион, захватывал из клеток ген, необходимый ему для размножения, и даже одной копии было достаточно, чтобы началось его мультиплицирование в организме. Единственная хорошая новость состояла в том, что на открытом воздухе вирус не мог долго существовать, и эпидемия, если бы она случилась, была бы сравнительно недолгой.

Ознакомившись с результатами симуляций, Михайлин пришёл в ярость. Под угрозой увольнения с волчьим билетом он потребовал от всех участников исследования, в первую очередь от Вероники, никогда больше не обсуждать этот вопрос ни в стенах института, ни тем более за его пределами. Все копии симуляций он уничтожил, оставив себе только одну. Её он распечатал на принтере, положил в сейф и постарался забыть о её существовании. Забыть он хотел и о том, во что превратятся те из заражённых, кому не повезёт «воскреснуть».

Вероника была настойчивым учёным, и ей было важно знать, с чем она работает. Слово «душа» в институте никто, разумеется, не произносил, но тот факт, что сознание заражённый утрачивал с первой своей смертью, нехотя признавал даже сам Михайлин. Воскрешённые действительно демонстрировали завидную электромозговую активность, но она была специфической.

Невероятными усилиями Вероника и коллеги сумели затащить одну из заражённых шимпанзе в аппарат МРТ и — как она и предполагала — на снимках было чётко видно: латеральное ядро гипоталамуса светилось, как лампочка на новогодней ёлке. Заражённый больше не чувствовал ни боли, ни страха, он не хотел спать или думать, всё его сознание заполняло лишь одно чувство: неутолимое чувство голода.

Когда-то в юности Вероника очень любила роман Стругацких «Понедельник начинается в субботу», в котором профессор Выбегайло создал «кадавра не удовлетворённого желудочно». Именно в таких кадавров и превратились бы заражённые люди. Правда, не все — люди со слабым иммунитетом, пожилые и маленькие дети, вероятнее всего, просто бы умерли. Не быстро и не просто, но умерли, предварительно заразив всех окружающих. А вот здоровые… Сотрудники института об этом старались не думать, предпочитая сосредоточиться на поставленной задаче.

В глубине сумки мышь под номером МБ1#99324 страдала. День её не задался: сначала ей в ночи вкололи какую-то гадость, и это было больно. Пусть вирус и не действовал на мышей, боль от укола МБ1#99324 почувствовала отлично. Потом, только она уснула, страшно заревела сигнализация, и спустя пару минут бокс, в котором она проводила свою молодость, свалился со стола, на котором лабораторным мышам кололи вирус, и разбился. В панике МБ1#99324 начала искать ближайшее укрытие. Им оказалась сумка Вероники, которую та, в нарушение всех правил безопасности, оставила около входа в виварий.

Укрытие, правда, было сомнительным: то в сумке всё было спокойно и тихо, то она колыхалась, билась о что-то, и несчастную мышь внутри страшно трясло. Но вот — небо над ней разверзлось, и человеческая рука попыталась её схватить. На самом деле Вероника просто пыталась на ощупь найти в сумке бутылку воды. МБ1#99324 этого, конечно, знать не могла и поэтому изо всех сил укусила Веронику за указательный палец, вложив в этот укус всю накопленную обиду и боль.

Вероника закричала. Стоявшие рядом пассажиры с неудовольствием и удивлением обернулись. Сумка упала на эскалатор, и мышь выскочила из нее.

Девушка с ужасом смотрела на капли крови из прокушенного пальца.

За ту минуту, что потребовалась Веронике, чтобы сойти с эскалатора, она заразила всех стоявших на нём. А мышь под номером МБ1#99324 благополучно добралась до подножия эскалатора и убежала в сторону тоннеля, в котором и нашла наконец долгожданное спокойствие и ощущение безопасности.

Московское метро каждый день перевозит больше десяти миллионов пассажиров. Никто из стоявших рядом с Вероникой людей не придал её крикам особенного значения, сама же Вероника впала в панику и не могла внятно объяснить, какая опасность грозит им всем. Да и что бы было толку?

Уже спустя несколько минут первые заражённые оказались на самой загруженной станции — «Комсомольской». Каждый день через неё проходит больше 150 тысяч человек. Вирус начал проявляться не сразу, в отдельных случаях ему понадобилось больше 15 минут, но он проявлялся неизбежно.

Когда мышь цапнула Веронику за указательный палец, на часах было 08:01. Уже к 09:00 первые случаи неизвестной страшной болезни были зафиксированы в Выхино, в 11:15 — на станции метро «Битцевский парк», а к 13:45 в Москве больше не осталось ни одного не заражённого района. Город стремительно умирал.

***

Костя и Сева вышли из автобуса и почти вприпрыжку двинулись в сторону дома. Почти, потому что Сева шёл спокойно, а Костя от радости и предвкушения то шагал, то срывался на бег, то вдруг подпрыгивал.

Мальчишкам нравился их новый дом, и они получали удовольствие, обживая его. Это был красивый ЖК с тихим двором, и окна их квартиры выходили в основном именно в него. Во дворе не было парковки, а были классные детские и спортивные площадки и молодые деревья. Когда деревья подрастут, в их спальнях будет тень и уют — так говорила мама. Папа же объяснял, что такие квартиры называются «распашонки», потому что их окна выходят на разные стороны дома: окна их новой кухни смотрели на улицу, и из них была видна станция метро. Вообще, мама с папой не хотели окон на шумную улицу, но уж слишком заманчивой была цена. Ну и потом будет квартиру легче проветривать, уточняла мама.

У Севы развязался шнурок. Он остановился и поставил ногу на бордюр. На новых кроссовках шнурки почему-то развязывались особенно часто, поэтому сейчас, в очередной раз, Сева был полон решимости и сконцентрирован на том, чтобы завязать шнурок так, чтобы он уже никогда не развязался. Он был полностью сосредоточен на этом занятии, когда его схватил за плечо Костя.

— Да подожди ты! Дай шнурок завязать!

Костя ничего не ответил, но ещё сильнее сжал плечо брата так, что Севе даже стало чуть больно.

— Да блин! — Сева поднял взгляд на Костю.

Одной рукой брат стискивал Севино плечо у самой шеи, а другой показывал вглубь двора. Оттуда на них неслись собаки — три шутки. Маленький корги — с ним братья познакомились в день новоселья, — овчарка и пекинес со всех лап убегали прочь от дома. С собаками, конечно, сложнее, чем с людьми, но обоим мальчишкам показалось, что на собачьих мордах написан поистине панический страх. Сева с удивлением смотрел на обычно очень спокойных и знакомых им собак.

— Чего это с ними?

Костя ещё раз настойчиво ткнул пальцем в сторону двора, он явно хотел показать брату не собак. Сева вгляделся: рядом с детской площадкой на земле лежала женщина. Точнее, не лежала — корчилась в страшных судорогах. Он сразу узнал её, это была Светлана Петровна, хозяйка того самого корги, улыбчивая учительница на пенсии. Изо рта у неё шла красная пена. Она то выгибалась всем телом, вставая на мостик, то вдруг падала без чувств на асфальт. Это были не человеческие движения — как будто что-то вселилось в тело Светланы Петровны и изо всех сил пыталось теперь из него выбраться. Женщина выгнулась ещё раз, снова рухнула на асфальт и застыла.

Сева резко поднялся, крепко сжал руку брата и потащил его в сторону подъезда.

— Давай внутрь. Зайдём, и я скорую вызову. А ты маме позвони.

— Может, мама вообще уже дома?

В голосе Кости поровну звучали испуг и надежда.

— Может быть, дома. Или может быть, папа пораньше пришёл…

Севе тоже очень хотелось в это верить.

Братья прошли буквально пару метров и обошли куст, заслонявший от них детскую площадку, рядом с которой был отдельный огороженный загончик для выгула собак. Рядом с собачьей площадкой лежали тела трёх женщин. Лежали неподвижно, с неестественно запрокинутыми головами, в странных скрюченных позах. Это, очевидно, были хозяйки сбежавших собак.

Теперь уже не Сева тянул Костю — перепуганный брат перешёл на бег, и Сева побежал рядом с ним. До подъезда было рукой подать. Краем глаза Сева увидел какое-то шевеление рядом с домиком, в котором стояли большие контейнеры для мусора. Он на секунду остановился и пригляделся.