Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: dotbooks Verlag

- Kategorie: Krimi

- Sprache: Deutsch

Wie viel kann ein Mensch ertragen … NACHTFLÜSTERN: Als bei Frankfurt eine Frauenleiche gefunden wird, beginnt für Nessa Wolf eine Reise in die Abgründe der menschlichen Seele. Schnell findet die BKA-Profilerin heraus, dass das Opfer YouTube-Star Lea Grimm war, die eine riesige Fangemeinde mit ihrem sanften Flüstern in den Bann gezogen hat. Musste Lea deswegen einen so grausamen Tod sterben ... und ist sie weder das erste Opfer des Killers noch das letzte? TODESTRIEB: In einer Fabrikhalle wird die grausam zugerichtete Leiche des Skandal-Künstlers Sven Borke gefunden. Bei ihren Nachforschungen stoßen Hanna Mantolf und Tom Krohne von der Mordkommission Mannheim schnell auf erste Spuren: Welche Verbindung gibt es zwischen Borke und einem verurteilten Serienmörder? Die Ermittlungen führen sie in die Underground-Szene, eine abgründige Welt, die für sie immer mehr zum Alptraum wird … DER TOD VERGISST NIE: Ein brutaler Anblick erwartet die Erfurter Kommissare Lina Bredow und Christoph Zeller an diesem Tatort: Drei Menschen wurden kaltblütig hingerichtet! Schnell sind die Tatverdächtigen gefunden – doch dann ereignet sich ein weiterer Doppelmord. Während die Kommissare unter Hochdruck ermitteln, hat der Täter bereits sein nächstes Opfer im Visier. Ein Wettlauf gegen die Zeit beginnt … Ein packender Spannungs-Sammelband für alle Fans von Andreas Winkelmann und Andreas Franz.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 1512

Veröffentlichungsjahr: 2025

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Über dieses Buch:

NACHTFLÜSTERN: Als bei Frankfurt eine Frauenleiche gefunden wird, beginnt für Nessa Wolf eine Reise in die Abgründe der menschlichen Seele. Schnell findet die BKA-Profilerin heraus, dass das Opfer YouTube-Star Lea Grimm war, die eine riesige Fangemeinde mit ihrem sanften Flüstern in den Bann gezogen hat. Musste Lea deswegen einen so grausamen Tod sterben ... und ist sie weder das erste Opfer des Killers noch das letzte?

TODESTRIEB: In einer Fabrikhalle wird die grausam zugerichtete Leiche des Skandal-Künstlers Sven Borke gefunden. Bei ihren Nachforschungen stoßen Hanna Mantolf und Tom Krohne von der Mordkommission Mannheim schnell auf erste Spuren: Welche Verbindung gibt es zwischen Borke und einem verurteilten Serienmörder? Die Ermittlungen führen sie in die Underground-Szene, eine abgründige Welt, die für sie immer mehr zum Alptraum wird …

DER TOD VERGISST NIE: Ein brutaler Anblick erwartet die Erfurter Kommissare Lina Bredow und Christoph Zeller an diesem Tatort: Drei Menschen wurden kaltblütig hingerichtet! Schnell sind die Tatverdächtigen gefunden – doch dann ereignet sich ein weiterer Doppelmord. Während die Kommissare unter Hochdruck ermitteln, hat der Täter bereits sein nächstes Opfer im Visier. Ein Wettlauf gegen die Zeit beginnt …

Eine Übersicht über die Autorinnen und Autoren finden Sie am Ende dieses eBooks.

***

Sammelband-Originalausgabe April 2025

Copyright © der Sammelband-Originalausgabe 2025 dotbooks GmbH, München

Eine Übersicht über die Copyrights der einzelnen Romane, die im Sammelband enthalten sind, finden Sie am Ende dieses eBooks.

Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.

Titelbildgestaltung: dotbooks GmbH, München

eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (fe)

ISBN 978-3-98952-778-2

***

dotbooks ist ein Verlagslabel der dotbooks GmbH, einem Unternehmen der Egmont-Gruppe. Egmont ist Dänemarks größter Medienkonzern und gehört der Egmont-Stiftung, die jährlich Kinder aus schwierigen Verhältnissen mit fast 13,4 Millionen Euro unterstützt: www.egmont.com/support-children-and-young-people. Danke, dass Sie mit dem Kauf dieses eBooks dazu beitragen!

***

Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit gemäß § 31 des Urheberrechtsgesetzes ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags

***

Sind Sie auf der Suche nach attraktiven Preisschnäppchen, spannenden Neuerscheinungen und Gewinnspielen, bei denen Sie sich auf kostenlose eBooks freuen können? Dann melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an: www.dotbooks.de/newsletter (Unkomplizierte Kündigung-per-Klick jederzeit möglich.)

***

Besuchen Sie uns im Internet:

www.dotbooks.de

www.facebook.com/dotbooks

www.instagram.com/dotbooks

blog.dotbooks.de/

Christian Boochs, Nora Schwarz und Andreas Hultberg

»Nachtflüstern«, »Todestrieb« & »Der Tod vergisst nie«

Drei Krimis in einem eBook

dotbooks.

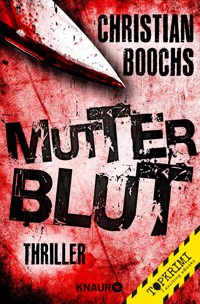

Christian BoochsNachtflüstern

Sie spielt mit ihren Zuhörern. Er jagt sie ohne Gnade. Ermordet, skalpiert, im Wald aufgebahrt: Als in Rathfelden bei Frankfurt eine Frauenleiche gefunden wird, beginnt für Nessa Wolf eine Reise in die Abgründe der menschlichen Seele. Schnell findet die BKA-Profilerin heraus, dass das Opfer YouTube-Star Lea Grimm war, die eine riesige Fangemeinde mit ihrem sanften Flüstern und zarten, elektrisierenden Geräuschen in den Bann gezogen hat. Musste Lea deswegen einen so grausamen Tod sterben ... und ist sie weder das erste Opfer des Killers noch das letzte? Während Nessa unter größtem Zeitdruck versucht, die kranke Psyche des Mörders zu verstehen, droht sie ein düsteres Kapitel ihrer Familiengeschichte einzuholen.

Motto

»There’s a devil waiting outside your door.«

Nick Cave

Kapitel 1

Er hat sie nicht angefasst. Noch nicht. Vielleicht hat er es aber auch nicht vor.

Nur: Was macht sie dann hier?

Und: Wo ist dieses Hier?

Vielleicht ist dieses Anfassen und alles, was sie sich darunter vorstellt, auch gar nicht das Schlimmste, was geschehen kann. Aber diesen Gedanken lässt sie nicht tiefer in ihren Verstand eindringen. Noch nicht.

Nicht, solange sie anders kann.

Sie kann sich nicht recht daran erinnern, wie sie hergekommen ist. Oder wie lange sie schon hier ist. Nur an die Dunkelheit. An Schmerz, der ihr leise zugeflüstert hat.

Aber wie ergibt das Sinn? Verliert sie den Verstand? Steht sie unter Drogen?

Wie kann Schmerz ihr zuflüstern?

Oder war er das? Was, verdammt, will er von ihr?

Die Frage lässt sie zittern. Ihre Finger krampfen sich um die Knie, die sie an ihre Brust presst.

Dort pocht ihr Herz schnell und flach.

Sie hat sich zusammengekauert und klein gemacht. Wie ein Igel, nur ohne Stacheln. Also schutzlos. Wie ein Embryo. So gut es eben geht in diesem Ding, das sich anfühlt wie ein Sarg. Eingesperrt.

Ihre Finger sind klamm und wund. Immer wenn es sie überkommt, wenn diese eisige Welle der Furcht sie in der Dunkelheit nach unten zieht, kratzt sie an den Wänden des Dings, bis der Schmerz die Angst verdrängt.

Holz. So viel weiß sie schon. Spätestens seit sich die Splitter in ihre Fingerkuppen gegraben haben. Ihre Nägel sind abgebrochen. Brennend und beißend tobt es in ihren Fingerspitzen.

Dann hört sie auf.

Atmet, keucht. Da ist etwas an ihren Fingern. Klebrig und feucht. Es riecht wie Blut. Was soll es sonst sein?

Nach einer Weile trocknet es. Der Schmerz ebbt ab – und die Angst kehrt übermächtig zurück.

Ein Kreislauf. Ebbe und Flut. Angst und Schmerz und Schmerz und Angst.

Sie blinzelt. Hektisch. Mehrmals hintereinander.

Aber nichts kann diese Dunkelheit vertreiben.

Atmen.

Atmen. Durch die Finsternis, die Pein und die Panik hindurch. Ist es nicht das, was alle tun? Auf Netflix und YouTube? In jeder verdammten Arztserie? In jedem einzelnen dieser bescheuerten Selbsthilfevideos?

Warum hilft das nicht?

Vielleicht weil die Luft verbraucht und stickig ist.

Jeder Atemzug fühlt sich gezwungen, beinahe schmerzhaft an. Gänsehaut überzieht ihre Arme und Beine.

Dumpfer Schmerz in ihren Schläfen, ganz so als hätte sie zu viel getrunken, zu wenig geschlafen, und überhaupt ist ihr übel.

Die Frage, die sich wie eine fette weiße Made durch faulendes Fleisch in ihren Verstand frisst, befeuert diese Übelkeit. Immer und immer wieder.

Sie kann es nicht verhindern. Ganz gleich, was er von ihr will. Dass er sie will.

Ihren Körper.

Warum passiert es dann nicht? Dann wäre es endlich vorbei. Oder nicht?

Hätte man sie vor einer Woche, ein paar Tagen gefragt, wäre das die schlimmste Sache gewesen, die sie sich vorstellen konnte.

Inzwischen ist es anders. Das Eingesperrtsein an diesem dunklen Ort hat ihr Denken verändert.

Ihre Gedanken sind tiefer gewandert. Eine stetige Spirale abwärts.

Fragen, Fragen ohne Antworten.

Warum hat er sie an diesen Ort gebracht?

Durch einen schmalen Riss in der stinkenden Plane über ihr kann sie hindurchsehen, aber kaum etwas erkennen.

Nur milchiges Zwielicht.

Es riecht nach Holz und Vogeldreck. Irgendwo draußen schreit ein Rabe oder eine Krähe. Es ist ein schauriges Geräusch. Höhnisch, irgendwie. Als würde das Tier sie verspotten, was ihr auch irgendwie recht geschieht, oder etwa nicht?

Wahrscheinlich ist das Tier am Ende der einzige Zeuge. Was immer auch geschehen mag.

Am Ende.

Das ist eigentlich das Schlimmste. Die Ungewissheit nagt an ihr, wie sie an ihren eigenen Fingerkuppen nagt.

Nicht zu wissen, was passieren wird. Nur zu wissen, dass es passieren wird.

Was immer es ist.

Was immer er von ihr will.

Es wird geschehen.

Saurer Geschmack steigt in ihrer Kehle auf und sammelt sich in ihrem Mund bei der viel zu lebhaften Vorstellung, dass ihr Körper einfach so benutzt wird.

Allein der Gedanke treibt ihr einen kalten Schauer das Rückgrat entlang. Unwillkürlich kauert sie sich enger zusammen, presst den Rücken gegen die Holzwand, die hart gegen ihre Haut drückt. Schroff, rau.

Lea kann wieder die Vögel hören.

Draußen dreht die Welt sich weiter, während sie hier drinnen stillsteht.

Vermisst man sie? Wie lange ist sie bereits hier? Und wie lange wird sie noch hier sein? Jegliches Gespür für das Vergehen der Zeit hat sie verloren. Alles, was existiert, ist dieser Ort, diese dunkle Zelle. Und das pochende Herz in ihrer zu engen Brust.

Eingesperrt, gefangen. Dabei ist sie nicht mal gefesselt. Es nährt die Illusion, dass sie jederzeit aufstehen könnte.

Oh ja, sie hat es versucht. Gleich am Anfang hat sie versucht, sich gegen die Plane zu stemmen, daran zu kratzen, bis ihre Haut wund war und sie keuchend aufgeben musste. Rauer Kunststoff, undurchdringlich. Das Ding würde vermutlich selbst einem Orkan standhalten.

Langsam fing die Dunkelheit an, sich um ihren Kopf zu drehen, als Lea dämmerte, dass sie eingesperrt war. Aber nicht wie in einem feststeckenden Fahrstuhl, wo man einen Knopf drückt und jemand am anderen Ende der Sprechanlage mit ruhiger Stimme versichert, dass Hilfe auf dem Weg ist.

Hier kommt keine Hilfe, und wenn jemand kommt, dann die Person, die sie hier festhält. Die sie eingesperrt hat.

Das wurde ihr klar. Genau in jenem Moment - und die Erkenntnis presste ihr die Luft aus den Lungen. Ihr Herz raste in ihrem Kopf, während sie selbst zu schrumpfen schien.

Dann hat sie gegen das Holz gehämmert. So lange, bis ihre Fäuste blutig waren, die Haut in Fetzen auf ihren Knöcheln klebte. Wund und aufgerissen.

Was für ein Hohn, was für eine Ironie. Ihre ersten Videos waren auf ihre Hände fixiert. Weil sie sich nicht getraut hat, ihr Gesicht zu zeigen. Nur Hände.

Wäre sie doch dabei geblieben.

Wie schön ihre Hände waren. Das hat man ihr gesagt. Immer und immer wieder.

Sie lacht auf. Eine Träne rollt über ihr Gesicht und tropft auf ihren Handrücken.

Sie presst die Lippen zusammen. Salz in der Wunde.

Niemand will ihre Hände jetzt sehen. Niemand.

Als ihr die Kraft ausging, gegen irgendetwas zu schlagen, hat sie sich zur Seite gerollt.

Und dann hat sie geschrien. Nur geschrien. Gebrüllt. Wie eine Irre. Auch dann noch, als ihre Kehle brannte. Als es sich anfühlte, als würde ihr Hals bluten.

Selbst jetzt ist da dieses Kratzen, und wenn sie nur wagt, sich zu räuspern, entflammt es von Neuem.

Schließlich hat sie aufgegeben, hat sich zusammengekauert und gewartet.

Nun wartet Lea immer noch.

Auf die Dunkelheit, das Schwarze.

Auf ihn.

Sie schluckt leer, dreht ihre Hände, dass sie die Knöchel sehen kann. Ihre Haut ist kreidebleich. Das Blut zeichnet sich dunkel dagegen ab. Es ist getrocknet, klebt auf der gerissenen Haut. Es juckt. Das ist schlimmer als der Schmerz.

Ihr ganzer Körper juckt und klebt. Sie stinkt. Eine ganze Zeit lang hat sie sich zusammengerissen, damit sie sich nicht einnässt. Irgendwann ging das nicht mehr. Jetzt riecht es danach. Stechend, unverkennbar.

Ihre Zunge klebt an ihrem Gaumen, und der Hunger brennt ihr kleine Löcher in den Magen. Gleichwohl weiß sie, dass sie ohnehin nichts hinunterkriegen würde. Der letzte Fetzen logischen Verstands sagt ihr, dass sie noch nicht so lange hier drinnen sein kann, denn sonst wäre sie verdurstet. Tot.

Sie lacht leise, fällt ein in das höhnische Gekreische des Rabenvogels da draußen. Aber es ist nicht komisch, nicht lustig. Es ist … nichts. Dunkel.

Kalt ist es nicht. Ein wenig kühl vielleicht. Dieses leichte Frösteln, das für eine Gänsehaut sorgt. Etwa wie am Baggersee, im Sommer, wenn es langsam Abend wird und die Sonne hinter dem Wald verschwindet und man schließlich im Schatten sitzt, bis es ganz dunkel wird.

Wann war sie zum letzten Mal dort?

Vor zwei, drei Jahren?

Danach hat es angefangen. Das andere Leben. Die Kamera, die Mikrofone. Der Sound. Die Videos. YouTube. Follower.

Dann Twitch. Community. Der Discordserver mit den ganzen Typen, die nur darauf warteten, dass sie mit den Fingern schnipste, und die immer wieder einmal aufkommenden grenzübertretenden Nachrichten gehörten dazu. Es war Teil des Deals, oder nicht?

Wie die Partys, die Szene. Klicks, Aufmerksamkeit. Die Fassade und die Dunkelheit dahinter. Der ganze Grind. Der Missbrauch. Eine Hand wäscht die andere. Immer online. Am Ende ging es nur um eins: Geld.

Aus Lea wurde ASMR-Lea.

Das war ihre neue Welt.

Und auch die ist untergegangen. Offline.

Die Geräusche hört sie noch. Jedes Kratzen, jedes Klopfen und das Krähen. Die Worte, die ihr gemarterter Verstand ihr einflüstert.

Du bist allein. Du bist hier.

Du kannst nicht fort.

Du wirst sterben.

Du bist fast schon tot.

Das Flüstern ist zur Qual geworden. Nur noch ein heiseres Brennen in der Kehle, wenn die Stimmbänder zusammenschlagen.

Was würde sie dafür geben, jetzt einfach nur an diesem See zu sein, im Schatten eines Baumes zu sitzen, der Sonne zuzusehen, wie sie allmählich entschwindet?

Oder im Freibad, wie damals im Sommer, als sie Philipp kennengelernt hatte. Als alles einfach war und gut.

Stattdessen kauert sie hier. Weil sie mehr gewollt hatte als das, was sie gehabt hatte.

Ist es das jetzt? Ihre neue Welt? Dieses Ding, in dem sie liegt, ihr Sarg?

Sie schluchzt. Das Geräusch klingt überlaut in ihren Ohren. Grell, beinahe. Wäre das ein Video, müsste sie diese Szene herausschneiden.

Aber das ist kein Video.

Es gibt keinen Vorlauf, kein Zurückspulen, keine 1,5-fache Geschwindigkeit und vor allem: keine Stopptaste.

Das hier ist echt.

Sie atmet ein und aus, ihre Brust hebt und senkt sich zitternd und hektisch, und irgendwie vergeht die Zeit und steht doch still.

Ihr Kopf sinkt zur Seite, und ihr Bewusstsein stürzt in die Vorstellung des Sees. Das kühle Wasser.

Verlockend, tief und schwarz. Ein leises Gurgeln. Wasser, das sie verschluckt, sanft und weich. Das in ihre Kehle dringt und all das hier beendet.

Dunkelheit. Nicht kalt, nicht erschreckend. Nur warm und dunkel.

Warm und dunkel und leicht.

Dann schreckt sie hoch. Wie viel Zeit ist vergangen?

Ist sie überhaupt vergangen?

Leas Herz schlägt schnell, tobt in ihrer Brust. Schritte. Draußen. Knarrendes Holz. Eine Tür? Wieder Schritte.

Ein Ruck. Die Plane wird entfernt.

Ein Schatten. Ein Gesicht.

Dieses Gesicht, im Schein der Taschenlampe. Eine blasse Erinnerung an Sommercamps, Lagerfeuer und gruselige Geschichten. Es lächelt.

Stille. Lächeln – und ein Glitzern. Das Licht der Lampe, das sich auf einer Klinge bricht. Ein Skalpell in der Hand.

Lea kann es sehen. Erkennen. Zu spät. Wahrscheinlich.

Sie runzelt die Stirn, würgt ein Wort hervor wie trockenes Gewölle. Ein leises Krächzen bohrt sich durchs Halbdunkel.

»Du?«

Kapitel 2

»Sie wurde hier nur abgelegt, oder?«, frage ich. »Ermordet wurde sie vermutlich woanders?«

Hier, das ist ein kleines Stück Wiese am Rande eines abgelegenen Parkplatzes in der Nähe eines Freibads. Karges Laub, ein Relikt des letzten Herbsts. Mehr Dreck als Gras, dessen Feuchtigkeit dennoch durch die Nähte meiner Schuhe dringt.

Hinter dem Gelände des Freibads erstreckt sich der Wald. Dunkle Tannen, die in den Himmel schießen. Fast ein wenig unheimlich. Zumindest für Stadtkinder wie mich.

Die Dunkelheit lockt. Man fragt sich, was zwischen den Bäumen lauern könnte, sich in den Schatten der dicken Stämme verbergen könnte, aber im gleichen Atemzug will man es nicht wissen. Oder: nicht herausfinden müssen.

Der übrige Landstrich wirkt eher gemütlich. Ein Städtchen mit mittelalterlichen Gassen, Fachwerkhäusern und Kopfsteinpflaster.

Anders als Wiesbaden, wo sich meine Dienststelle befindet. Vom nahen Frankfurt ganz zu schweigen.

Hier folgt das Leben einem beständigen Herzschlag, der es langsam antreibt. In Wiesbaden ist es eher ein hektischer Puls, während man sich in Frankfurt permanent kurz vor dem Infarkt wähnt.

Das Schwimmbad hat geschlossen, keine Saison. Es ist zu früh im Jahr. Ein paar Wochen dauert es noch, dann dürfte es hier vor Menschen wimmeln.

Zurzeit gibt es hier nur Fliegen und Maden. Eine kleine Ameisenstraße, die sich von der Leiche wegschlängelt und irgendwo im Erdreich verschwindet.

Der erste Impuls beim Anblick der Toten ist menschlich und dauert einen oder zwei Herzschläge lang. Es ist ein Wirrwarr, ein Knäuel, das sich in der Magengegend ballt. Heiße und kalte Schauer. Die Sicht verschwimmt ein wenig. Um die Eingeweide schließt sich eine unsichtbare Faust.

Man wirft sich vor, dass man nicht früher da war, weiß, was nun folgen muss, und weiß nicht, ob man es kann.

Ich atme tief ein und wieder aus. Mein Herz schlägt weiter. Ruhiger.

Dann vergeht dieser erste Impuls allmählich, und die Routine übernimmt. Sachlich, professionell. Kühl, vielleicht, aber mit einem klaren Ziel vor Augen.

Ich sehe nicht weg, zwinge mich dazu.

Eine Fliege krabbelt über ihr Gesicht, verharrt am linken Auge. Eine weitere gesellt sich dazu. Sie sichern ihren Fortbestand, legen ihre Eier in jede erdenkliche Öffnung. Wo Tod ist, ist auch Leben. Davon kann sich die Tote nichts mehr kaufen.

Blut und die einsetzende Verwesung ziehen sie an. Insekten, Aasfresser.

Jemand hat sich Mühe gegeben, die junge Frau, deren Leichnam ich betrachte, zu quälen. Ich habe bereits Schlimmeres gesehen. Das muss ich zugeben. Aber wer mag das schon vergleichen?

Bei der Ablage des Körpers hat man sich hingegen keinerlei Mühe gegeben. Er wurde weggeworfen, achtlos wie eine Papiertüte mit den Überresten eines Happy-Meals – oder was auch immer die Kids sich heutzutage reinziehen, wenn der nächtliche Hunger drückt.

Sie so achtlos abzulegen ist ein Risiko. Er hätte sie auch in den nahen Fluss werfen können.

Sollte sie gefunden werden? Gesehen? So, wie sie ist?

Jetzt und hier. Mit diesem entblößten Schädel, von dem man Haar und Kopfhaut abgetrennt und abgerissen hat?

Ich balle meine Hände zu Fäusten, was ich erst bemerke, als der feine Schmerz meiner Fingernägel, die sich in meine Haut bohren, mich daran erinnert.

Für den Täter war sie nur noch ein Stück Fleisch. Für mich ist sie das Opfer, und das ist zwar traurig, aber ich brauche eine gewisse Distanz. Sonst frisst es mich auf. Dieser Gedanke, dass diese Frau ein ganzes Leben voller Hoffnung und Wünschen und Träumen vor sich hatte. Dass sie eben nicht nur ein Opfer ist. Für irgendwen war sie mehr als das. Viel mehr. Eine Freundin, die Tochter. Ein Kind.

Wie sich das anfühlen muss, weiß ich nicht. Ich weiß nur, was ich für meine Katzen empfinde, und das ist ohne Grenzen. Ich weiß, was ich tun würde, wenn jemand ihnen etwas antäte.

Atmen, Nessa.

Der Vergleich mag seltsam anmuten, vielleicht ist er das. Vielleicht bin ich seltsam. Keine Ahnung.

Der Rechtsmediziner sieht mich über den Rand seiner Brille hinweg an. Er hat mir seinen Namen gesagt, aber den habe ich vergessen.

Sein Blick erinnert mich an den Hund von Columbo. Eigentlich möchte ich lachen. Der Ausdruck auf dem Gesicht des Mannes ist urkomisch.

Leider ist mir nicht zum Lachen zumute. Eigentlich scheint der Kerl einer von den Guten zu sein. Er macht seinen Job.

Und ich mache meinen. Zumindest versuche ich das.

Der Mann deutet auf die Leiche, beschreibt mit seiner dicklichen Hand einen Kreis in der Luft. »Richtig. Hier ist viel zu wenig Blut für diese Art der Verletzungen. Das Laub wurde kaum bewegt, nur ihre Umrisse zeichnen sich darin ab, und etwas Blut ist in den Boden gesickert. Sie war noch nicht lange tot. Der Insektenbefall ist noch gering. Der Täter wollte sie wohl rasch loswerden.«

»Ja«, sage ich und seufze. »Wie Abfall oder ein benutztes Taschentuch.«

Der Rechtsmediziner räuspert sich.

»Ja?«, frage ich, denn es geht ihm sicher nicht um meine Bemerkung.

»Wieso interessiert sich eigentlich das BKA für diesen Fall? Ich meine, es ist eine hässliche Sache, aber im Moment ist das hier nur ein einfaches Tötungsdelikt, oder? Ist ja nicht so, als liefe hier Charles Manson oder irgendein anderer Serienkiller herum. Oder wissen Sie da mehr als ich?«

»Charles Manson war kein Serienmörder«, sage ich.

Der Mann wedelt mit den Händen. »Ja, ja, Sie wissen schon, was ich meine. Er war ein ziemlicher Mistkerl und bestimmt alles andere als unschuldig.«

Ich lächle schmal. »Das ist eben die Frage, nicht? Gibt es einen Serientäter hier? Oder ist das eine einzelne Tat?«

Tatsächlich ist es eine gute Frage. Die Antwort kenne ich nicht. Noch nicht. Genau deshalb bin ich hier.

Mein Job ist eigentlich weniger die Frage, wer das hier getan hat, als vielmehr warum. Und ob dieser Jemand es erneut tun könnte. Aber die Grenzen sind fließend. Viel zu oft finde ich mich wieder, wie ich knöcheltief im Sumpf der Kriminalarbeit stecke.

Oft genug mache ich den Job der anderen mit, und das auch noch gern. Das bringt nicht immer nur Lob mit sich. Eher Überstunden und Ärger. Jede Menge Ärger.

Der Rechtsmediziner verzieht den Mund. »Sie meinen, Sie haben noch mehr Mädchen, die so zugerichtet wurden?«

Ich sehe sie an, schaue ihr ins Gesicht, die blicklosen Augen, die halboffen zum Himmel starren.

Versuche, den Menschen zu sehen, der sie gewesen ist.

Bald weiß ich alles über sie. Ihre Geheimnisse, ihre Vorlieben. Alles, was sie mochte. Alles, was sie im Internet angeklickt hat. Alles, was sie gegessen hat. Alles, was sie vor fremden Augen verbergen wollte.

Die Zusammensetzung des Drecks unter ihren Fingernägeln. Der Inhalt ihres Magens und falls vorhanden: Drogen in ihrem Blut.

Wir alle haben Geheimnisse. Ich habe meine, genau wie dieser Rechtsmediziner seine hat. Aber die wenigsten nehmen wir mit ins Grab. Ich weiß das nur zu gut.

Insbesondere wenn ein gewaltsamer Tod im Spiel ist.

Dann kommt alles aus der Dunkelheit ans Tageslicht.

Ich finde heraus, wen sie geliebt und wen sie gehasst hat, und vielleicht finde ich darunter bereits jemanden, der für ihren Tod verantwortlich ist. Es würde mich nicht wundern.

Das ist mein Job. Jedenfalls wie ich ihn sehe.

»Ich weiß es nicht«, sage ich. »Aber das wird sich bald herausstellen.«

Der Mann murmelt etwas Unverständliches.

»Bitte?«, frage ich.

Er lächelt mild. »Ich sagte, es ist frisch hier draußen. Sie sehen aus, als könnten Sie einen Kaffee gebrauchen.«

Das könnte ich tatsächlich. Am besten stark und mit Vanillesirup, aber im Augenblick brauche ich vor allem anderen das Koffein. Und trockene Socken. Ich bin die halbe Nacht durchgefahren. Gleich nachdem der Anruf kam, bin ich los. Früh genug, um den schlimmsten Verkehr um Frankfurt herum zu umgehen. Immerhin. Es ist ungewöhnlich, derart früh in eine Ermittlung eingreifen zu können. Meist kommen wir einen Tag später an und müssen die Fehler ausbügeln, die andere vor uns bereits gemacht haben.

Aber wahrscheinlich könnte er selbst einen Kaffee gebrauchen, und das Letzte, was ich tun werde, ist, jetzt loszustiefeln, um uns Kaffee zu besorgen.

»Hat der Täter es mitgenommen?«, frage ich stattdessen. »Oder wurde es irgendwo gefunden?«

»Was?«

»Ihr Haar.« Ich zeige auf die Leiche, auf den kahlen Schädelknochen, die blutigen Ränder der Schnittwunden. Gezackt und grob. Wer auch immer das getan hat, ist kein Künstler. Nicht einmal ein Metzger. Die Haut muss in Fetzen abgelöst worden sein. Brutal, Stück für Stück. Getrocknetes Blut klebt auf dem bleichen Knochen. Auch in die Ohrmuscheln ist es geflossen und dort geronnen.

»Sieht so aus, als habe er es mitgenommen«, antwortet der Rechtsmediziner. »Sie wurde vollständig skalpiert.«

»Erzählen Sie mir etwas darüber.«

»Worüber genau?«, fragt er.

»Die Todesursache«, antworte ich und weise auf den Kopf der toten Frau. »Fangen wir damit an, und dann reden wir über das da.«

Der Rechtsmediziner schluckt. Es macht ihm zu schaffen, das sieht man. Eigentlich erstaunlich, dieser Mann ist kein Anfänger. Aber das ist eine recht kleine Stadt, wobei im Schatten der Mainmetropole Frankfurt jede Stadt irgendwie mickrig wirkt, und dieses Verbrechen dürfte eine ziemliche Abweichung darstellen von den Dingen, die er sonst sieht.

Tode im Altenheim, die pro forma untersucht werden. Suizide ebenso. Der ein oder andere Unfall mit Todesfolge.

Was weiß ich. Solche Dinge halt. Normale Dinge.

Aber das hier?

Das ist Gewalt. Brutalität. Gier. Tiefste Dunkelheit, die uns im Inneren antreibt. Jeden von uns.

Ein dunkler Kern, der uns ausfüllt. Die Bestie ist da. In manchen schläft sie nur, und das für immer. In anderen ist sie wach. Hellwach.

Die Frage ist nur, ob man ihr nachgibt.

Ein leises Räuspern reißt mich aus den Gedanken und lässt mich herumfahren.

»Wie ich sehe, fangen Sie schon ohne mich an«, sagt ein hagerer Mann im grauen Anzug hinter mir. Unruhig nestelt er an seinem dunkelblauen Schlips herum. Zu geschmackvoll für einen Polizisten, zu billig für einen Politiker. Passend zu dieser Stadt.

Der Schritt, die Körperhaltung. Die Art, wie alle anwesenden Personen, vor allem die uniformierten, auf ihn reagieren, verraten ihn. Der örtliche Ermittlungsleiter.

Der Chef.

Meine Brust hebt und senkt sich. Ich versuche, den Seufzer heimlich auszustoßen, was mir nur teilweise gelingen will.

»Ich mache mir gern schnell ein Bild vor Ort«, erwidere ich. »Um nichts zu verpassen.«

»Das sehe ich«, sagt der Mann. »Sie waren wirklich verdammt schnell hier. Aber die Spurensicherung haben Sie dennoch verpasst.«

Ich weiß nicht recht, ob es ein Lob oder ein Vorwurf sein soll. Sein aufgesetztes Lächeln jedenfalls wirkt einstudiert. Erst vor dem Spiegel geübt, dann meisterhaft angewendet über Jahre und Jahrzehnte in diesem Job. Ein Drittel Bulle, zwei Drittel Politiker.

»Es ist nicht sehr weit, und ich bin verdammt tief geflogen«, antworte ich und lächle unverbindlich. Dass ich - übermüdet und nur auf einem Kaffee laufend – die halbe Nacht durchgefahren bin, muss er nicht wissen. »Ein Jammer, dass ich die Spurensicherung verpasst habe. Aber ich schätze, Sie und Ihre Leute haben das alles gut im Griff, oder?«

Er kneift die Augen zusammen, fixiert mich.

Ich presse meine Lippen aufeinander.

Manchmal kann ich meine Klappe nicht halten. Eine Eigenschaft, die zwar bisweilen nützlich sein kann, mich aber auf Lebenszeit von Chefetagen und Ledersesseln fernhalten wird.

Glücklicherweise.

Der Chef übergeht meinen leicht bissigen Kommentar.

Stattdessen weist er auf den Mann neben sich, der still, untersetzt und etwas kleiner ist. Außerdem leidet er unter Haarausfall, der seinem Alter angemessen, seinem Ego aber sicherlich hinderlich ist.

»Das ist Bernhard Strasser, Ihr Kollege für diesen Fall. Ihre Chefin sagte, Sie bräuchten einen Verbindungsmann vor Ort. Sozusagen als Ihren Partner.«

Ich nicke. Partner sagt er. Aber er meint Babysitter.

So ist es immer mit den Örtlichen. Sie denken, wir wären die Bekloppten. Die, die einen Aufpasser bräuchten.

Störenfriede. Psychos.

Sie schauen auf uns herab, weil sie denken, wir tun dasselbe mit ihnen.

Dann streckt er mir die Hand entgegen. »Entschuldigen Sie meine Unhöflichkeit«, sagt er. »Lange, ich leite die Ermittlungen hier.«

Der Name passt.

Ich starre kurz auf die ausgestreckte Hand und lächle so breit, dass meine Mundwinkel beinahe anfangen, unruhig zu zucken. Dann winke ich flüchtig in die Runde. Händeschütteln ist ein unangenehmes Relikt von gestern. Ich mache das nicht mehr. Eine weitere Eigenheit, die man mir gern krummnimmt, aber bei Weitem nicht die einzige. »Hi!«

Strasser nickt mir zu.

»Das ist Nessa Wolf. Die Dame vom BKA«, sagt Lange.

Die Bekloppte vom BKA, meint er. Ich kenne meinen Ruf.

Es ist der Rechtsmediziner, der die Peinlichkeit überwindet, und dafür bin ich ihm wirklich dankbar.

Auch wenn der Mann wahrscheinlich einfach nur fertig werden, den Tatort verlassen und zu einem verspäteten Frühstück verschwinden will, damit er endlich seinen Kaffee kriegt.

»Ich wollte gerade über die Todesursache und …«, er zeigt auf den skalpierten Schädel der Leiche, »na ja, dieses Schlamassel hier eben berichten. Jedenfalls soweit bisher ersichtlich.«

»Sehr gut, Stracke.« Lange nickt ihm knapp zu. »Fahren Sie fort.«

Stracke. Dieses Mal muss ich mir den Namen des Rechtsmediziners merken. Es ist peinlich, dieses Starren, das Herumdrucksen, wenn mir ein Name entfällt. Es ist wirklich keine Absicht. Ich will nicht unhöflich sein. Nur sind es einfach so viele.

Jede zweite Woche, mindestens. Neue Namen, neue Orte.

Neue Taten. Neue Leichen.

»Man hat sie erwürgt«, sagt Stracke und deutet auf die blutunterlaufenen Abdrücke am Hals des Opfers. »Sehen Sie hier? Mit einem Gegenstand. Einem Gürtel vielleicht. Und mit etwas anderem. Einem Tuch oder Schal, eventuell einer Krawatte.«

Die Würgemale sind dunkelviolett und länglich. Man sieht tatsächlich keine klaren Abdrücke von Fingern.

»Ist das nicht schwierig?«, fragt Lange. »Das Würgen meine ich?«

Der Rechtsmediziner nickt und verscheucht eine Fliege. »Oh, ja. Allerdings.«

»Aber es ist auch persönlicher«, sage ich. »Es scheint, der Täter kannte das Opfer, hatte irgendeine Beziehung zu ihr. Oder glaubte zumindest, eine zu haben, denke ich.«

Strasser sieht flüchtig zu mir, dann zu Boden. Er räuspert sich. »Das Erwürgen war also die Todesursache?«

Stracke nickt knapp. »Ja.«

»Und das?«, fragt der Chef.

»Das Skalpieren?« Der Rechtsmediziner wackelt mit dem Kopf. »Das geschah hinterher. Post mortem. Aber nicht lange, soweit ich das auf die Schnelle beurteilen kann.«

»Sie hat davon nichts gespürt?«

Stracke richtet sich auf, seine Knie knacken vernehmlich, und er schielt über den Rand seiner Brille. »Nein. Sie war bereits tot. Aber hätte sie noch gelebt, wären die Schmerzen nahezu unvorstellbar gewesen.«

Lange nickt, und Strassers Kehlkopf zuckt.

Wie ich sagte: natürliche Tode. Altenheime. Ein gelegentlicher Suizid. Unfälle.

Aber irgendwie berührt es die Leute auf andere Art, wenn sie wissen, dass der Tod gewaltsam geschah. Vorsätzlich. Brutal. Blutig.

Mord. Die juristische Seite interessiert mich nicht. Nur die Tat, das Motiv. Der Weg zum Täter.

Und dass ihm das Handwerk gelegt wird.

Weniger Täter, weniger Opfer.

Weniger Schmerz.

Ich will wissen, was ihn antreibt. Warum er tut, was er getan hat. Und vielleicht ist es irgendwann nützlich, um zu verhindern, dass noch mehr Leid geschieht.

Scheiße, davon gibt es wirklich mehr als genug in dieser Welt.

Ich stoße meinen Atem in einem langen Zug aus.

»Wurde sie …«, setzt Strasser an und befeuchtet umständlich seine Lippen. »Hat er sie …«

Ich bin versucht, meine Hand gegen meine Stirn zu schlagen und ich lasse es nur, weil ich rechtzeitig meine Finger verschränke, bis die Gelenke schmerzen.

Keine Ahnung, ob es daran liegt, dass ich eine Frau bin und die Kerle in meiner Gegenwart nicht über dieses Thema sprechen können, oder ob es am Thema selbst liegt.

Aber irgendwie kriegen sie an diesem Punkt oft keinen Ton heraus.

Bis auf den Rechtsmediziner. Das mag ich an diesem Berufsstand. Meistens sind sie es, die das Kind beim Namen nennen. Sachlich. Unkompliziert.

»Ob man sie vergewaltigt hat?«, fragt Stracke und schüttelt den Kopf. »Nach gegenwärtigen Erkenntnissen nicht. Es gibt keine Verletzungen, die ich erkennen kann, die darauf schließen lassen. Sie war angekleidet, und es sieht so aus, als wäre es ihre eigene Kleidung gewesen. Sie ist schmutzig, und das Opfer hat sich eingenässt. Nein, ich denke nicht, dass sie vergewaltigt wurde. Sie wurde getötet, skalpiert und hierhergebracht. Das ist, was ich momentan denke. Aber genauer kann ich es erst später sagen.«

Strasser und sein Chef nicken synchron, wobei mein vorübergehender Kollege mich ein wenig an einen Wackeldackel mit besonders traurigen Augen erinnert.

»Wer war sie?«, frage ich. »Wissen wir das schon?«

»Die Kollegen auf der Dienststelle konnten anhand der vorläufigen Erkenntnisse der Spurensicherung bereits etwas in Erfahrung bringen. Nicht wahr, Strasser?« Lange nickt Strasser aufmunternd zu.

Strasser räuspert sich umständlich. »Also. Was wir bisher wissen, ist: Sie ist recht bekannt im Internet.«

»Bekannt? Wie bekannt?«, frage ich.

Er zuckt mit den Schultern und sagt: »YouTube.« Ganz so, als beantworte das alle Fragen.

»Okay«, sage ich gedehnt.

»Sie hatte etwa hunderttausend Abonnenten.«

Hunderttausend. Zwei große Fußballstadien. Das klingt verdammt viel. Aber wie alles im Leben ist es relativ. Es kommt auf die Branche an.

»Was hat sie gemacht?«

Wieder räuspert sich Strasser, und langsam fällt mir dieser Laut auf die Nerven. Er zieht einen Zettel aus der Tasche. »Dieses A-S-M-R«, sagt er und macht nach jedem Buchstaben eine Pause. »Das hat sie gemacht. Das sind diese Videos mit Flüstern und Geräuschen und so. Es dient der Entspannung. Glaube ich.«

»Okay«, erwidere ich erneut und nicke langsam. Irgendwo klingelt es bei der Abkürzung ASMR, aber das Feld dürfte weit gefasst sein. »Entspannung im Sinne von Beruhigung oder im Sinne von Porno?«

Strasser läuft rot an. Warum auch immer. Manchmal fällt es schwer, zu glauben, dass wir alle Profis sind – oder zumindest sein sollten –, aber vermutlich sollte ich einsehen, dass meine Maßstäbe nicht das Maß aller Dinge sind. Auch wenn sie das hier und da vielleicht sein sollten. Das würde allen die Sache erleichtern.

»Haben Sie schon einmal davon gehört?«, fragt der Chef und sieht mich forschend an.

Ich öffne den Mund, und dann passiert, was gerade nicht passieren sollte. Mein Telefon klingelt.

Ich hasse es, wenn das geschieht, weil gleich darauf dieser Blick folgt.

Sie ist eine Frau, natürlich hängt sie dauernd am Handy. Dieser Blick.

»Entschuldigen Sie mich eine Sekunde«, sage ich, ziehe mein Smartphone hervor und entferne mich rasch ein paar Schritte von der Gruppe und der Leiche. Ein Blick auf das Display verrät mir den Störenfried.

Charly.

Kapitel 3

»Bist du beschäftigt?«

Charly kommt direkt zur Sache. Er verschwendet keine Zeit, eine Eigenart, die ich an ihm schätze.

Charly ist deutlich jünger als ich, aber für seine knapp achtundzwanzig Jahre weist er eine enorme Reife auf.

Etwas, das sich meiner Erfahrung nach bei Menschen entwickelt, deren Weg schwerer ist als der von anderen - und Charly hatte es wirklich nicht leicht.

»Kann man so sagen«, antworte ich. »Wie geht’s den Kindern?«

Charly lacht, und wenn er das tut, tönt es heller, als ihm lieb ist. Wenn er lacht, klingt sein altes Ich durch.

Aber das sage ich ihm nicht. Warum auch?

Ich sage ihm auch nicht, dass ich mir an seiner Stelle einen anderen Namen ausgesucht hätte. Ich meine, wann hat man schon einmal die Gelegenheit, seinen eigenen Namen zu wählen?

Aber wenn es ihn glücklich macht, ist es in Ordnung.

»Den Kindern? Ja, denen geht es gut. Rupi hat alles aufgegessen, samt Tabletten und allem. Leider hat Reena neben die Box gekackt. Einen Riesenhaufen, direkt daneben.«

Unwillkürlich verziehe ich den Mund. Ich liebe meine Fellmonster, aber die Vorstellung ist widerlich. Der Anblick von Leichen macht mir wenig aus. Auch die Begleitumstände, der Geruch, Maden, Fliegen, Insekten. All das kann ich ab. Katzenkot hingegen? Das ist eine andere Hausnummer.

»Ist es wenigstens auf den Fliesen gelandet?«

Wieder lacht Charly, aber dieses Mal leiser. Tiefer. Seine Stimme hat er noch nicht vollständig im Griff, aber es wird besser. Im Grunde ist er ein Teenager im Stimmbruch. »Keine Sorge. Ich habe alles weggemacht.«

»Du bist ein Schatz!«, sage ich.

»Kein Ding. Ist bei dir alles okay?«

Ohne darüber nachzudenken, hebe ich den Blick und sehe, wie mein neuer Chef mich taxiert.

Na ja, er ist nicht wirklich mein Chef. Aber er leitet die Ermittlungen hier, und wenn ich andauernd querschieße, ruft mich irgendwann meine tatsächliche Chefin an, und das will ich nicht herausfordern.

»Klar.«

Lange tippt mit der Fußspitze auf den Boden, starrt mich an.

Ich bin mir sicher, er hat sich über mich erkundigt.

Meine Geschichte ist bekannt.

Es braucht nicht viel mehr, als meinen Namen in eine Suchmaschine zu tippen und ein bisschen an der Oberfläche zu kratzen. Man muss nicht einmal tief graben.

Außerdem bin ich eine Frau. Das macht alles schwieriger. Hinzu kommt, dass ich telefoniere. Am Fundort der Toten. Auf der Arbeit. Privat.

Sakrileg.

Wenn es ein Kerl tut, ist es egal. So ist es immer.

Aber das ist es wert. Ich brauche diesen Moment, die Erinnerung an zu Hause, bevor sich hier alles auf mich stürzt.

»Klar?«, fragt Charly. »So wie immer also?«

»Die Arbeit halt. Aber passt schon.«

Nicht nur Lange beobachtet mich, auch Strasser. Etwas ist komisch an diesem Kerl. Er lauert, fast verstohlen.

Vielleicht ist es ihm peinlich. Vielleicht ist er schüchtern. Oder ein bisschen pervers.

Aber auch das ist nicht meine Angelegenheit – und ich hoffe, sie wird es auch nicht.

Wir haben schließlich alle unsere dunklen Flecken auf der Seele.

Nur Stracke, der Rechtsmediziner, ist bei der Sache und untersucht weiterhin das tote Mädchen am Boden.

Ich seufze leise, während ich an meinen Haarspitzen ziehe.

Ich mag es nicht, meine Kollegen zu analysieren. Auch wenn es nur Kollegen auf Zeit sind. Für ein paar Tage, eine Woche vielleicht. Selten länger. Am anderen Ende der Leitung murmelt Charly etwas in die Sprechmuschel.

Ich fahre mir flüchtig durchs Haar, was mir im zweiten Moment irgendwie unpassend erscheint, angesichts der Umstände. »Was hast du bitte gesagt?«

Charly lächelt. Ich kann es nicht sehen, nicht hören, aber ich spüre es. Was seltsam ist, denn so gut kenne ich ihn nicht einmal.

Immerhin gut genug, dass ich ihm meine Katzen anvertraue, während ich unterwegs bin, ohne Bauchschmerzen zu haben.

Charly ist ein guter Kerl. Das allein bedeutet schon eine Menge in einer Welt, in der sich vieles um Macht, Gier und Verbrechen dreht.

Ich höre ein kaum wahrnehmbares Geräusch, ein Knacken. Dann nichts, bis es leise in der Leitung schnurrt. Gleichmäßig, wie ein Diesel.

Es ringt mir ein Lächeln ab.

Dann ist wieder Charly am Apparat. »Hörst du es?«

»Ja«, sage ich. »Hör mal, ich …«

»Schon klar«, antwortet er. »Ich will nicht länger stören. Wir können später reden.«

»Danke«, sage ich und trete von einem Bein auf das andere.

»Wir warten auf dich. Lass dich nicht auffressen von deinem Fall. Aber wenn ich helfen kann, Nessa. Du weißt …«

»Vielleicht kannst du das wirklich«, sage ich schnell. »Weißt du etwas über dieses ASMR?«

Es behagt mir nicht, ihn in meine Arbeit einzubeziehen. Es ist gegen die Vorschriften, auch wenn es mir nichts ausmacht, hier und da auf die Regeln zu pfeifen.

Aber es geht nicht um mich. Es gehört sich einfach nicht, Charly damit zu belasten. Mit dem Dreck, dem Schmutz. Dem Abschaum.

Dem Tod.

Allerdings dürfte es ihm kaum schaden, hier und da eine harmlose Recherche durchzuführen. Darin ist er gut. Das ist die Generation, die mit dem Internet aufgewachsen ist. Sie mussten sich nicht erst zurechtfinden, sie sind hineingewachsen. Ein bisschen googeln kann jeder, aber Charly findet auch Dinge, die nicht jeder auf Anhieb findet, und er zieht oft die richtigen Schlüsse. Jedenfalls: Ich muss ihm nichts erklären. Und mir fehlt einfach die Zeit.

»Die Art, wie du fragst, Nessa, sagt mir, dass ich vermutlich mehr darüber weiß als du, oder?«

»Vermutlich.« Ich seufze. »Also, Charly, weißt du etwas, oder nicht?«

»Okay, also ASMR steht für Autonomous Sensory …«

»Charly, ich glaube, ich brauche nicht den ganzen Eintrag aus dem Lexikon.«

»Hmm, na gut. Vereinfacht ausgedrückt, ist das dieses Kopfkribbeln. Du hast das bestimmt schon einmal gespürt, wenn dir jemand sanft mit den Fingerspitzen über den Rücken streicht oder mit den Haaren spielt. Oft reicht es schon, es einfach bei anderen zu sehen, oder bestimmte Geräusche und weiches Flüstern lösen das Gefühl ebenso aus.«

»Und das funktioniert per Video?«

»Das ist der Trick. Probier es einfach aus.« Charly lacht erneut leise. »ASMR ist toll. Ich lieb’s. Da könnte ich dir noch jede Menge erzählen. Ich schaue mir jeden Abend zum Einschlafen einen bestimmten Stream auf Twitch an. Divi. Die ist die Beste, sag ich dir.«

»Charly? Was zur Hölle ist Twitch?«

Er lacht leise. »Eine Plattform für Livestreams.«

»Klingt nach Porno«, sage ich.

Wieder lacht Charly. »Überhaupt nicht. Das komplette Gegenteil. Du darfst nicht einmal ohne T-Shirt streamen. Als Kerl!«

»Aha«, sage ich.

»Nicht die Info, die du suchst, hmm?«

»Nicht wirklich«, antworte ich.

»Auf Twitch wird alles gestreamt. Am Anfang ging es nur um Videospiele. Jetzt gibt es im Grunde echt alles. Virtuelle, interaktive Talkshows, True Crime …«

»Verschone mich mit True Crime.«

»… und eben auch ASMR«, sagt Charly. »Das ist ganz harmlos. Na ja, vielleicht nicht eben harmlos. Aber es ist nicht pornös.«

»Danke für den Exkurs«, sage ich. »Da bin ich beruhigt.«

Charly atmet leise in das Telefon. Und er grinst. Ich kann es hören. »Was willst du denn wissen?«

Ich seufze. »Ich brauche alles, Charly.«

»Das ist eine ziemliche Menge, Nessa.«

»Ich weiß. Ruf mich später nochmal an. Oder schick mir eine Mail, bitte.«

»So einfach ist das nicht«, antwortet Charly. »Ich müsste schon ein bisschen die Richtung wissen.«

»Das ist nicht alles das Gleiche?«

»Überhaupt nicht. Es gibt ASMR mit Flüstern und ohne, welches, das nur ganz unschuldig der Entspannung dient, und anderes, das durchaus etwas anregend sein darf.«

»Also doch Porno?«

Wieder höre ich Charlys Grinsen. »Nein, aber auch. Es gibt ASMRtists, die ganz normale Entspannungsvideos auf YouTube bringen und ziemlich heißen Stuff auf OnlyFans raushauen. Das ist teilweise schon fast Porno, ja. Und es gibt alles, was du dir denken kannst dazwischen.«

»Mir dreht sich der Kopf, Charly. Ich brauche Antworten und nicht nur noch mehr Verwirrung. Was zur Hölle ist OnlyFans?«

»OF ist ein Portal, ein bisschen wie Social Media, aber du kannst bezahlen und bekommst Inhalte dafür, die teils sehr offenherzig sind, aber nicht sein müssen.«

Ich blase meine Wangen auf. »Und Leute bezahlen für diesen Kram?«

»Natürlich.«

»Natürlich«, echoe ich.

»Du weißt, wie es ist, Nessa. Wenn etwas existiert, gibt’s auch wen, der drauf steht, und dann gibt es eine Nachfrage und auch ein Angebot.«

Ich presse meine Lippen zusammen, sauge Luft ein. Er hat recht. Leider. Ich weiß das nur zu gut. Es gibt für so ziemlich alles Nachfrage und Angebot. Egal, wie abgedreht oder abwegig es auch erscheinen mag. »Charly, ich brauche ein bisschen den Überblick. Ich habe noch keine Ahnung, womit ich es hier zu tun habe. Ich weiß nur, sie hat Videos auf YouTube gemacht.«

»Das Opfer?«, fragt er.

»Hmm«, mache ich.

»Du darfst es nicht sagen.«

»Hmm.«

»Okay«, antwortet Charly und lacht leise. »Wie immer also? Das könnte ein bisschen dauern. Aber ich beeile mich. Dürfte nicht allzu schwer sein, herauszufinden, wer sie war. Die Community ist fix und hält zusammen.«

»Ja«, sage ich. »Wie immer. Warte mal, wie hast du sie vorhin genannt? ASM…«

»Oh, ASMRtist. Das ist ein Wortspiel. Du sprichst es auf Englisch aus, und aus dem R und dem Rest wird ›Artist‹. Ganz einfach.«

»Danke, Charly.«

Dann lege ich auf.

Ich fasse an mein linkes Handgelenk und nehme das dünne blaue Gummiband, das ich darum trage, zwischen Daumen und Zeigefinger. Ich ziehe am Band und lasse es mit einem Schnalzen gegen mein Gelenk schnappen.

Ein kleiner Tick, der mir beim Denken hilft. Nichts weiter. Jedenfalls erzähle ich das jedem, der es hören will. Vor allem mir selbst.

Ich ziehe meinen Ärmel wieder über das Band und gehe zurück zu den Kollegen, die sich vergeblich bemühen, mich nicht zu offensichtlich anzustarren.

Ich frage mich unwillkürlich, ob sie wohl auch schon ein wenig recherchiert haben.

Kapitel 4

Beim Betreten des Dienststellengebäudes fühle ich mich verloren. Es ist immer das gleiche Gefühl, selbst wenn die Gebäude stets andere sind. Man kennt niemanden, weiß weder, wo die Toilette, noch, wo der Kaffeeautomat ist.

So als erlebte man den ersten Tag an einer neuen Schule immer wieder. Man scannt die Leute und fragt sich, welcher der muskelbepackte Idiot ist, der einem das Pausenbrot stehlen will. Oder die Tour vermasseln.

Dieses Gefühl zieht sich durch mein Leben wie ein roter Faden. Jede Woche, bestenfalls jede Woche, bin ich die Neue.

Veränderung als einzige Konstante.

Man sollte meinen, man gewöhnt sich daran, nur angenehmer wird es dadurch nicht.

Es wäre schön, hier und da einen festen Punkt zu haben.

Für den Augenblick bleibt es mir aber nicht vergönnt, und ich mache mich mit dem vertraut, was für die nächste Zeit mein Arbeitsplatz sein wird.

Dieses Gebäude riecht nach Reinigungsmitteln und Holz, von dem es reichlich gibt. Geländer, alte schwere Türen. Patina und Bürokratie. Es hat etwas Mittelalterliches an sich, und ich hoffe inständig, dass der Eindruck sich nur auf das Gebäude bezieht.

Da ist das hohle Echo meiner Tritte auf den Bodenplatten. Irgendwo tippt jemand. Eine Tür schlägt zu.

Eine Treppe führt nach oben, Gänge zu beiden Seiten. Der rechte ist abgetrennt durch eine Glastür, die mindestens genauso fehl am Platz wirkt wie ich selbst. Schwestern im Geiste, die Tür und ich. Irgendwie sind wir beide im Weg, selbst wenn wir einen Zweck erfüllen.

Ich schließe kurz meine Augen, atme, fasse an mein linkes Handgelenk.

Dann öffne ich meine Augen wieder, starre auf eine Tafel, die über unterschiedliche Abteilungen, Zimmertüren und Wege dorthin informiert.

Aber ich komme nicht dazu, mich damit zu beschäftigen.

Eine Frau mittleren Alters mit grauen Strähnen fängt mich ab.

Sie lächelt, und es wirkt tatsächlich aufrichtig. »Frau Wolf?«

Ich nicke. »Ja. Ich schätze, ich falle auf, hm?«

»Das ist hier nicht schwer. Ein fremdes Gesicht fällt immer auf. Vor allem hier.« Sie lacht leise. »Schön, dass Sie da sind, wenngleich der Grund … Na, Sie wissen ja. Ich bin Marita Huber, aber sagen Sie ruhig Rita zu mir, wie die anderen auch. Ich bin hier so etwas wie die gute Fee und manchmal auch das Schlossgespenst, wenn Sie so wollen. Lassen Sie mich wissen, wenn Sie etwas brauchen.«

»Danke«, sage ich. »Ich schätze, ich suche einen Besprechungsraum oder was immer die Mordkommission hier für die Meetings nutzt.«

»Oh, eine ständige Mordkommission haben wir hier nicht. Nur ein paar Leute, die der Chef für die, na ja, etwas haarigeren Angelegenheiten abgestellt hat.«

Ich unterdrücke einen Seufzer. Ich hatte damit gerechnet, weil es in kleineren Städten, wie dieser hier, oft der Fall ist. Es gibt keine ständige Abteilung für Todesermittlungen, nur ein paar Beamte, die formal die Todesfälle untersuchen, die hier und da anfallen, und ansonsten mit anderen Dingen beschäftigt sind. Diebstahl, Nachbarschaftsstreit. Alltägliches eben.

Dieser Ort ist eine nette kleine Kurstadt mit verwinkelten mittelalterlichen Gässchen. Kleine Geschäfte, seit Generationen im Familienbesitz. Ein überschaubarer Wochenmarkt, auf dem die Bauern und Verkäuferinnen noch die Namen ihrer Kunden kennen. Nette Menschen, die freundlich grüßen und über das Wetter plaudern. Harmlos.

Das Einzige, was hier geheimnisvoll und bedrohlich wirkt, ist der Wald, den man in kaum mehr als einer halben Stunde Spaziergang erreicht. Dunkle, alte Bäume, die im Wind knarren.

Dinge, die Leute wie mich hierherbringen, passieren üblicherweise woanders. Frankfurt. Wiesbaden vielleicht. Nicht hier.

Bis es eben doch passiert.

Das macht meine Aufgabe nicht einfacher, weil es den Leuten an Erfahrung mangelt. Man kann ihnen das nicht einmal zum Vorwurf machen, aber es wirft zwangsläufig Probleme auf. Manchmal muss man schon froh sein, wenn sie nichts ruinieren. Bedauerlich, aber nicht zu ändern.

Fairerweise kann man sagen, dass es ebenfalls ein Grund zur Freude ist, wenn ich nichts ruiniere – oder vielmehr: wenn meine Vergangenheit nicht alles ruiniert.

Jeder hat Fehler, Schwächen und Reisegepäck.

Ritas Lächeln strahlt Ruhe aus und gibt mir ein warmes Gefühl in meiner Brust.

Die Frau ist das erste wirklich freundliche Gesicht, das ich sehe, seit ich hier eingetroffen bin. Sie reicht mir einen Becher Kaffee und weist auf einen kleinen Tisch in einer Nische. »Ich weiß nicht, wie Sie ihn trinken. Dort drüben finden Sie Milch und Zucker.«

»Danke«, sage ich und erwidere ihr Lächeln. »Schwarz ist prima.«

Ist es nicht, aber besser als nur Milch oder Zucker. Eigentlich würde ich sterben für einen großen Kaffee mit Vanillearoma, aber dafür ist gerade keine Zeit, und ich bezweifle, dass ich den hier bekommen würde. Also: Was bleibt mir anderes übrig?

Ritas Schritte trippeln lautstark auf den Fliesen, dann weist sie auf die Glastür. »Der Besprechungsraum ist am Ende des Gangs. Direkt daneben habe ich Ihnen einen kleinen Raum freigemacht. Büro will ich es nicht nennen, aber dort haben Sie zumindest Ihre Ruhe und einen Internetanschluss.«

»Perfekt«, sage ich. »Danke.«

Sie nickt und lässt mich allein.

Ich lege die Hände um den Kaffeebecher, spüre die Wärme und atme den Geruch des Getränks ein.

Mit dem Kaffee in der Hand mache ich mich auf den Weg und habe den Becher bis zur Tür des Besprechungsraums bereits geleert. Ich könnte umgehend einen zweiten vertragen, aber vielleicht ist es besser, Lange und sein Team nicht warten zu lassen. Außerdem bin ich neugierig, denn seine Leute sind jetzt auch meine Leute. Wenn auch nur so lange, wie diese Sache hier dauert.

Ich lege die Hand auf die Klinke. Ein letztes tiefes Einatmen.

Dann springe ich einmal mehr ins kalte Wasser.

Das Besprechungszimmer der örtlichen Dienststelle ist ein schmuckloser Raum mit kahlen Wänden und einem Whiteboard, das völlig unberührt scheint.

Mehrere Tische sind halbherzig zu einem Kreis angeordnet.

Lange und Strasser sind schon da, hocken wie angewachsen auf ihren Stühlen und nicken mir zu. Daneben sitzt ein Mann, den ich nicht kenne. Seine Züge haben etwas Hartes, Unnatürliches an sich. Er lässt mich nicht aus den Augen. Sein Blick wirkt unfreundlich, fast abweisend. Müsste ich raten, würde ich sagen, dieser Kerl hat mich schon gegoogelt und nicht nur meine Erfolge gefunden.

Ich stelle den leeren Kaffeebecher auf dem Tisch ab und lasse mich auf einem der Stühle nieder.

»Schön, dass Sie uns gefunden haben, Fräulein Wolf«, sagt Lange, aber es schwingen weder Freundlichkeit noch Freude in seiner Stimme mit. Außerdem verraten seine Augen den Mann. Ich bin keine gute Pokerspielerin, aber ihn würde ich besiegen.

Ich übergehe das »Fräulein«, spiele das Spiel mit und nicke ihm und den beiden anderen zu. »Sind alle da?«

Lange schüttelt den Kopf und sieht auf seine Armbanduhr. »Frau Ebel fehlt noch. Vielleicht warten wir noch kurz.«

Lange ist oldschool. Ein Dinosaurier aus einer Zeit, als Frauen bei der Polizei noch nichts verloren hatten. Zeiten ändern sich, wenn auch nur langsam. Doch am Ende sind auch die Dinosaurier ausgestorben. Manchmal braucht es nur den richtigen Einschlag zur rechten Zeit.

Strasser und der andere Kerl tuscheln miteinander.

Es scheint keine Seltenheit zu sein, dass die Dame dieses Teams zu spät erscheint. Aber für mich spielt das keine Rolle. Den Schuh ziehe ich mir nicht an.

»Nein«, sage ich. »Wir fangen an.«

Lange ist tatsächlich ein echter Pokerspielversager. Seine Augenbrauen zucken.

Ich gebe ihm keine Gelegenheit, sich zu sammeln.

»Haben wir schon Bilder vom Fundort der Leiche?«, frage ich, und an der Stelle endet mein Vorstoß auch bereits.

Die Tür schwingt auf, und die Dame des Teams tritt ein, verfolgt von den Blicken der Kerle.

Ich weiß, wie sie sich fühlt, aber Mitleid habe ich nur bedingt. Die Welt ist scheiße und ungerecht. Respekt muss man sich verdienen. Manche Dinge ändern sich nicht. Wir sind nicht automatisch Verbündete, nur weil wir beide Frauen sind. Auf der anderen Seite sollten wir das vielleicht sein, denn die Kerle sind es ganz sicher. Eine Krähe hackt der anderen kein Auge aus.

Wir müssen uns nicht auch noch gegenseitig das Leben schwerer machen.

Die Kollegin ist etwas jünger als ich, huscht durch den Raum, bemüht, kein Geräusch zu verursachen. Als Einbrecherin wäre sie eine Vollniete, aber gut, die Aufmerksamkeit hat sie ohnehin.

Sie wirft mir einen flüchtigen Blick zu.

Sie ist attraktiv, wirkt kaum älter als das Opfer und sieht viel zu gut aus für den Job. Geradezu objektiv schön, falls es das gibt. Man würde sie auf einem Laufsteg erwarten, weniger auf einer Polizeidienststelle.

Ich schätze, sie hat es nicht leicht in diesem Team.

»Entschuldigung«, murmelt sie und setzt sich auf einen freien Stuhl.

Der Ball liegt jetzt wieder bei Lange, und er nimmt ihn auf. »Nun, da auch Frau Ebel zu uns gestoßen ist, können wir vielleicht der Reihe nach vorgehen, und ich stelle Ihnen erst einmal die Leute vor, Frau Wolf. Was meinen Sie?«

Ich nicke und lächle. Ich habe keinen Spiegel, aber ich schätze, mein Lächeln wirkt wie das von Ted Bundy. Freundlich, aber falsch.

Außerdem zucken meine Gesichtsmuskeln.

»Strasser kennen Sie bereits. Die Dame ist Frau Ebel. Dazu wird uns Herr Weiland hier unterstützen. Er ist Kriminalhauptkommissar aus der Landeshauptstadt, und ich habe um seine Hilfe ersucht. Ich schätze, wir werden jede Unterstützung brauchen können.«

Ein Kollege aus der großen Stadt. Fein.

Aber in einem Punkt dürfte Lange recht haben. Das Team ist klein, was die Größenordnung der Tat angeht, wahrscheinlich unerfahren und jede Hilfe willkommen.

Bei diesem Kerl jedoch habe ich meine Zweifel, ob er wirklich hilfreich sein will oder nur auf einen Schwanzvergleich aus ist.

Aber ich kann mich irren, und in diesem Fall irre ich hoffentlich. Hier geht es um mehr als um Egos und Eier.

»Die Fotografien sind leider noch nicht da«, sagt Lange. »Aber bitte, Frau Wolf, fangen Sie doch an mit dem, was wir wissen.«

»Die Tote heißt Lea Grimm«, sage ich. »Sie hat einen relativ erfolgreichen Kanal auf einem Videoportal, das Sie sicher alle kennen. Die Zahl ihrer Abonnenten beträgt seit Kurzem mehr als hunderttausend.«

»Denken Sie, dass es einer von denen gewesen sein könnte?«, fragt Weiland.

»Möglich«, sage ich, und das ist wahr. Möglich ist fast alles. »Wenn auch nicht sonderlich wahrscheinlich. Es müsste schon einiges zusammenkommen, dass sie sich mit einem ihrer Fans getroffen hat und der sie dann auch noch umgebracht hat. Wahrscheinlicher ist, dass der Täter im Umfeld zu finden ist. Familie, Freunde. Es ist nun erst mal wichtig, ihren Hintergrund auszuleuchten.«

»Was wissen wir zum Tathergang?«, fragt Ebel.

»Ich fürchte, noch nicht viel«, sage ich. »Lea Grimm wurde, soweit wir bisher wissen, nicht sexuell angegriffen. Ihre Leiche war bekleidet. Offenbar hat man sie erwürgt.« Ich ziehe mein Smartphone hervor, öffne die Foto-App und starre auf das Bild. Leas schlanker Hals, die dunklen Flecken unter der bleichen Haut. Ich ertappe mich bei dem Gedanken daran, wie sehr sie gelitten haben muss, und blinzle hastig. »Entsprechende Male an ihrem Hals legen das nahe. Sie wurde vollständig skalpiert aufgefunden. Ihr Haar fehlt mitsamt der Kopfhaut. Beides wurde abgetrennt und vom Täter offenbar mitgenommen.«

»Was ein Alarmsignal ist«, wirft Weiland ein.

»In der Tat«, sage ich. Und es stimmt: Serientäter neigen dazu, etwas von ihrem Opfer mitzunehmen, um es zu behalten. Eine Trophäe. Etwa, um sich an die Tat zu erinnern, sie immer wieder zu erleben. Den Kick zu spüren. Oder damit zu masturbieren.

Die Trophäe kann alles Mögliche sein. Kleidungsstücke, Haare, ein Finger, eine ganze Hand oder ein Organ. Es kommt nur auf das Bedürfnis des Täters an. Unser Mann steht offenbar auf Haare.

Ich schaue in betreten wirkende Mienen.

»Ich weiß nicht, ob es Ihnen allen bekannt ist, aber vor etwa drei Wochen geschah eine ähnliche Tat gute hundertfünfzig Kilometer von hier entfernt. In Fulda.«

»Was heißt das? Eine ähnliche Tat?«, fragt Lange.

»Eine junge Frau, getötet und skalpiert. Ich bin mit den Einzelheiten nicht vertraut. Noch nicht. Aber das lässt sich sicherlich herausfinden.«

»Sie arbeiten nicht an dem Fall?«

»Nein«, sage ich. »Bisher hat sich das BKA nicht damit befasst, weil es als einzelne Tat erschien und eine Mordkommission vorhanden ist. Das ist Sache der örtlichen Ermittler.«

»Dann muss jemand mit denen Kontakt aufnehmen.«

»So ist es«, sage ich. »Wir müssen uns die andere Tat ansehen und Gemeinsamkeiten und Unterschiede vergleichen.«

»Machen Sie das?«

Ich seufze. »Hören Sie, ich bin in erster Linie beratend hier, um Unterstützung zu leisten, bei der Erstellung des Profils auf der Suche nach dem Täter oder den Tätern.«

Langes Augenbrauen zucken wieder. »Den Tätern?«

»Das ist nur eine Floskel«, sage ich. »Im Moment wissen wir zu wenig und können nicht ausschließen, dass es mehr als ein Täter ist, oder?«

Er fasst sich an die Stirn. »Kennen Sie denn das Team in diesem anderen Fall?«

»Nein«, sage ich. »Ich fange, genau wie Sie alle, heute Morgen, hier und jetzt, mit dem Fall an.«

Er nickt, blickt schweigend in die Runde.

Streber scheint es hier jedenfalls keine zu geben.

»Ich mache das«, sage ich und verfluche mich innerlich. Ich bin gerade dabei, meinen Kopf in die Schlinge zu schieben. Freiwillig und ohne Not. »Ich stelle den Kontakt her und sehe, was ich herausfinden kann.«

Scheint, als wäre ich die Streberin im Raum. Tja.

»Gut«, sagt Lange und wirkt irgendwie erleichtert. »Was wissen Sie denn über diesen anderen Fall?«

Ich zucke mit den Schultern. »Nicht mehr als das, was ich eben gesagt habe. Es gibt Ähnlichkeiten, Parallelen. Wie bereits erwähnt, heute ist Tag eins. Auch für mich.«

»Das Skalpieren«, sagt Ebel leise in den Raum. »Das ist der entscheidende Punkt, oder?«

Ich nicke. »Es ist ungewöhnlich genug, dass ein paar rote Leuchten angehen. Aber im Augenblick ist es nur das. Rote Lämpchen.«

»Was denken Sie, Frau Wolf?«, fragt Lange und tippt mit einem Kugelschreiber auf dem Tisch herum. »Kriegen wir das hin?«

Ich denke, dass der Politiker gerade eine saudämliche Frage gestellt hat. Aber das sage ich ihm nicht.

Dieses Mal.

»Ich denke, wir sollten bei den Fakten bleiben und uns wirklich darauf konzentrieren, Parallelen und Unterschiede zwischen den Taten zu ermitteln, und herausfinden, ob wir es hier mit einem Serientäter zu tun haben.«

Das ist der Elefant im Raum. Was, wenn das der Anfang ist?

Langes Kehlkopf zuckt. Für einen Polizisten ist es eine Aufgabe, für einen Politiker eine Katastrophe. »Ein Serientäter? Hier?«

Ich ziehe mein Smartphone aus der Tasche. »Monster gibt es überall. Manchmal eben auch nebenan.«

Ich lasse Lange stehen und die anderen sitzen, wende mich ab und gehe zur Tür. Auf dem Flur atme ich durch.

Einmal, zweimal.

Dann wähle ich die erste Nummer aus meinem Kurzwahlspeicher.

Es dauert nur einen oder zwei Atemzüge. Dann dringt eine vertraute Stimme aus dem Gerät.

»Nessa? Alles in Ordnung.«

Ich lächle still, wohlwissend, dass sie mich nicht sehen kann. »Das kommt darauf an, wie man es betrachtet.«

»Was ist los?«, fragt Helene.

»Ich brauche eine Datenabfrage zu dem Tatgeschehen hier. Die Einzelheiten schicke ich in einer Nachricht.«

Helene Roth ist meine Vorgesetzte. Eine toughe Karrierefrau, wie sie im Buche steht, die einer Zeit entstammt, als Frauen bei der Polizei nichts zu melden hatten.

Eine Pionierin, die zu ihrer Zeit Typen wie Lange auf die Zehen gestiegen ist und sich den ganzen Weg vom Streifendienst bis zum BKA erkämpft hat.

Hart, fair.

Für mich ist sie mehr als eine Chefin. Helene ist meine Mentorin und mein schlechtes Gewissen, wenn ich mal wieder über die Stränge schlage.

»Noch etwas?«

Ich seufze leise. »Ja. Die Einzelheiten zu dem Fall von vor ein paar Wochen. Die Umstände erscheinen ähnlich.«

Für die Dauer weniger Herzschläge herrscht Schweigen. Es gibt nichts zu sagen. Wir wissen beide, was es bedeutet.

Aber dann spricht Helene es doch aus.

»Dann gehst du von einem Serientäter aus?«

»Ich weiß es noch nicht. Es ist zu früh, um etwas zu sagen, Helene. Ich brauche erst die Einzelheiten der anderen Tat.«

»Bekommst du«, sagt sie. »Ich schicke dir alles per Mail.«

»Danke«, antworte ich. »Ich spreche inzwischen mit den Eltern des Mädchens hier.«

Kapitel 5

Es ist vielleicht der schwerste Teil meiner Arbeit. Schlimmer als der Geruch, die Maden, das Blut. Schlimmer als der Anblick der Toten.

Es ist das Wegziehen des Bodens unter den Füßen von Menschen, die mir nichts getan haben.

Das Überbringen der Nachricht. Einzelheiten. Details. Man weiß nie, was einen erwartet, wenn man derart tief in solch private Bereiche eindringt.

Ihre offenen Fragen, auf die sie niemals eine Antwort erhalten werden.

Ganz egal, wie gut ich meinen Job erledige. Ganz gleich, ob der Täter gefasst, verurteilt und bestraft wird.

Einige Fragen werden für immer unbeantwortet bleiben.

Vor allem die eine Frage: Warum?

Das ist die Frage, die mich diese Arbeit weitermachen lässt. Die Frage, weshalb ich tue, was ich tue.

Aber es ist auch die Frage, die alle am meisten quält.

Strasser begleitet mich, aber ich bezweifle, dass er eine Hilfe sein wird. Der Gedanke, was er ausgefressen hat, dass er den Anstandsdackel für mich spielen muss, kommt mir in den Sinn. Denn das ist es meist: Der Typ, der die Bekloppte vom BKA betreuen muss, hat irgendetwas ausgefressen.

Vielleicht tue ich ihm auch Unrecht.

Vielleicht steckt unter dieser weichen Hülle irgendwo ein harter Kern. Vielleicht hat er ein Rückgrat, das man nur freilegen muss. Irgendwelche Qualitäten muss er haben.

Wir tauschen einen Blick.

»Hübsch«, murmelt er leise.

Ich nicke und hoffe, dass es mich davon abhält, mit den Augen zu rollen.

Tatsächlich ist das Haus ansehnlich.

Es wirkt gepflegt, liegt in einer ruhigen Nebenstraße.

Die Art Straße, in der Kinder noch unbehelligt spielen könnten, liefen ihre Helikoptereltern nicht Gefahr, einen Herzinfarkt deshalb zu erleiden.

Man hört Vogelzwitschern, nicht nur den Straßenverkehr.

Das Haus selbst wirkt hell. Große Fenster, weiße Wände, rote Dachziegel. Der Vorgarten hingegen ist eine Katastrophe. Streng. Einer dieser unfreundlichen Betongärten, in dem kein Grashalm schief oder überhaupt wächst und in dem keine Hummel oder Biene jemals glücklich werden wird.

Ich frage mich, ob Lea hier glücklich gewesen ist - oder ob es ihre Eltern waren.

Ich weiß es nicht. Aber ich bin mir sicher, dass mit dem Überbringen meiner Nachricht eine dunkle Wolke über diesem Zuhause aufziehen wird, und ob sie je wieder verschwindet, hängt von den Bewohnern ab.

Wäre ich optimistisch, würde ich sagen, sie haben alle Chancen, den Schmerz und den Verlust zu überwinden, und irgendwo stimmt das ja auch.

Aber ich bin eher auf der realistischen Seite unterwegs. Irgendetwas bleibt immer – und wenn es nur die Narben sind.

Ich weiß nicht, wie es ist, ein Kind zu verlieren.

Ich weiß nicht, wie es ist, Mutter zu sein, und werde es nie erfahren. Scheiße, ich weiß nicht einmal, wie es ist, eine Mutter zu haben.

Aber etwas in mir flüstert, dass es kaum etwas Schlimmeres geben kann, als das eigene Kind zu verlieren.

»Gehen wir es an«, sage ich, leise, mehr zu mir selbst als zu dem Kollegen neben mir, während ich mein Armband schnipsen lasse.

Ich atme durch, strecke die Hand nach dem Klingelknopf aus, will ihn drücken, aber dazu kommt es nicht.