Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

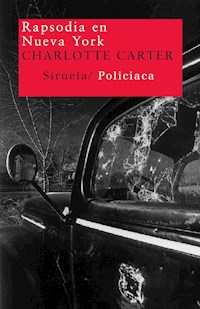

- Herausgeber: Siruela

- Kategorie: Krimi

- Serie: Nuevos Tiempos

- Sprache: Spanisch

«Una segunda aventura excelente (...). una novela de misterio de primera, despierta el interés desde el principio y tiene un final conmovedor.»Publishers Weekly Un SOS llegado de Francia lanza a la intrépida Nanette, joven saxofonista negra con mucho swing, a una dislocada aventura en París. La búsqueda de su tía Vivian, ídolo de su infancia y oveja negra de la familia, se convierte en una exploración por los recovecos de la historia negra parisiense y en un peligroso recorrido por sus bajos fondos. Viejas leyendas del jazz y del blues, exiliados de todo pelo y personajes equívocos entretejen un intrincado rompecabezas por el que, de la mano de su nuevo compañero de fatigas y pasiones, Nanette busca la solución de un enigma y sus propias raíces.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 248

Veröffentlichungsjahr: 2012

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Índice

Cubierta

Negra melodía de blues

Travelin’ Light [Ligero de equipaje]

Why can’t We Be Friends? [¿Por qué no podemos ser amigos?]

I Didn’t Know About You [No sabía nada de ti]

It Could Happen to You [Podría sucederte a ti]

Straight Street [La calle correcta]

Lush Life [La vida muelle y regalada]

Pop! Pop! Pop! Pop!

Mountain Greenery [Montes frondosos]

Parisian Thoroughfare [Vía pública parisiense]

What Is There to Say? [¿Qué se puede decir?]

What’ll I Do? [¿Qué voy a hacer?]

Poor Butterfly [Pobre mariposa]

You’ve Changed [Has cambiado]

Do Nothing Till You Hear From Me [No hagas nada hasta que recibas noticias mías]

Wham Bebop Boom Bam

I Want to Talk About You [Quiero hablar de ti]

Parting Is Not Good-bye [Despedirse no es decir adiós]

Agradecimientos

Notas

Créditos

Negra melodía de blues

Para Drew Gangolf

Travelin’ Light1

[Ligero de equipaje]

Maldición, estaba hecha polvo. Me parecía que el saxofón pesaba más que yo.

Esa mañana había madrugado y me había puesto de inmediato a llenar el día de actividades, la mayoría necesarias pero casi ninguna urgente.

Estuve un rato tocando el saxo en el centro de la ciudad, justo al norte del barrio de los teatros, y saqué una buena pasta. Aquél no era mi territorio habitual. Escogí la esquina prácticamente al azar, fue un golpe de suerte. Tal vez la gente tenía la fiebre primaveral, las hormonas disparadas, pidiendo a voces canciones de amor. De hecho, ése fue el primer tema que interpreté: «Spring Fever». Cuando tocas en la calle es imposible saber por qué triunfas o fracasas. ¿Es por el humor del público? ¿Es por ti? ¿Es por la hora del día o la época del año? Sea por lo que sea, rematas tu actuación, te echas el dinero al bolsillo y te vas con la música a otra parte.

Después caminé a buen paso hasta Riverside Park y pasé otro rato tocando allí; cumplí mis dos horas de trabajo voluntario en el comedor para indigentes de la avenida Amsterdam; compré café en Zabar’s; cogí el metro para ir al centro; compré una lengüeta nueva para el saxo en Bleecker Street; me llevé unas cuantas muestras de pintura de la ferretería; luego toqué otro rato en la parte baja de Park Avenue, más cerca de mi barrio.

Cualquiera diría que soy el colmo de la eficacia, ¿verdad? Una persona que va a por todas, una hormiguita industriosa. Pues no es así: soy más vaga que hecha de encargo.

Lo que pretendía aquel día era correr más deprisa que mis pensamientos. Ése y no otro era el motivo de que me afanara tanto con unas cosas y otras.

Durante la cena de la noche anterior, mi novio (un capullo llamado Griffin) me había comunicado, primero, que no iba a pasar la noche en mi casa porque tenía otros planes y, segundo, que tenía otros planes... punto.

Debería haberme dado cuenta de que pasaba algo raro cuando me citó en el pequeño café belga del Village que tanto me gusta y que queda en la otra punta de la ciudad. Él detesta la cocina de ese café, pero le resulta cómodo para ir en metro desde su casa.

No es la primera vez que me pasa algo así. La relación se encuentra en un punto crítico... o a veces no; sencillamente ha pasado un tiempo prudencial y hay que replantearse las cosas. Conozco a la familia de mi pareja. Mi madre quiere saber si esta vez «va en serio». Yo no paro de preguntarme: ¿Realmente nos va tan bien en la cama? ¿Debo seguir adelante o es mejor cortar?

Y a continuación, al cabo de un par de semanas, antes de que haya tomado una decisión definitiva, mi pareja rompe conmigo.

¿A qué viene esto?

Al final siempre acabo haciéndome esa pregunta: ¿A qué viene esto?

No me pasé la noche sollozando ni nada por el estilo. Volví a casa, me quité la ropa, puse la radio y vacié las botellas de licor que quedaban en el armario. Tuve una pataleta, no voy a decir que no, pero el tiesto de porcelana de la ventana del cuarto de estar se rompió casi accidentalmente.

Tardé siglos en dormirme. Sí, sobre las dos de la mañana ya había decidido que en la cama realmente nos iba muy bien. Cuando me desperté por la mañana empecé a hacer todo lo que he contado... como una loca.

Y me quedé agotada. Guardé el saxo y eché a andar por el camino más corto hacia mi casa, que está cerca de Gramercy Park.

Nuestro sin techo había vuelto. Hacía tanto que ningún vecino lo veía que ya lo habíamos dado por muerto. Pero ahí estaba de nuevo, con un collarín, tan malvado como siempre, pidiendo dólares y maldiciendo a cualquiera que osase darle calderilla.

–¿Qué haces que no te peinas? –me dijo a voces después de que le echara un centavo en el cubilete.

Me pasé a toda prisa por el supermercado y luego por la lóbrega tiendecita de licores de la esquina, donde el producto más selecto es el vino blanco de Chile.

Me serví una copa, encendí la radio y eché un vistazo al correo antes de acordarme de comprobar si tenía mensajes en el contestador.

–Nanette, soy yo. Te llamaba por lo de esta noche. Sigues pensando venir a cenar, ¿verdad? Es que tengo que contarte una cosa. Se trata de... yo... Bueno, ya te lo contaré cuando llegues. Ahora voy a salir a comprar algo de comer en Penzler’s. Supongo que sigues tomando cerdo, mi niña.

¡Mamá!

Mierda.

Me había olvidado. Hacía un par de semanas le había dicho que por qué no quedábamos a cenar –me acerqué al calendario de la cocina– ...esa noche.

Esa noche no estaba de humor para ver a nadie, y no digamos para ver a mi madre, ante la que tendría que hacer el paripé: fingir que Griffin y yo estábamos en la gloria y que mi fabuloso –y totalmente ficticio– trabajo a tiempo parcial en la Universidad de Nueva York iba de maravilla. Siempre debía andarme con cuidado para no mencionar el saxo, a mis amigos de la calle ni cualquier otra cosa remotamente relacionada con mi oficio de música itinerante por las calles de Manhattan. Mi madre podría soportar el golpe si descubriera que mi trabajo docente era un embuste (al menos conseguía regularmente traducciones). Pero se pondría como una furia si supiera que tocaba el saxo en las esquinas, con un viejo sombrero de fieltro delante para recoger las propinas. Y yo tendría que darme a la fuga en el tren rápido de Queens.

En fin, me iba a ser absolutamente imposible acudir a la cita. Con el montón de exámenes que me quedaban por calificar. Y para colmo, con la neumonía que me había pillado, qué tos, Dios mío. No, esa noche no. Quizá al día siguiente, pero que se fuera olvidando de verme esa noche.

Tengo que contarte una cosa.

Empecé a darle vueltas a esa frase de jovencita chismosa. ¿Qué tenía esa expresión para preocuparme tanto? No era propia de la señora Hayes, eso es lo que pasaba. Y además, caí en la cuenta de que en su voz había un ligero temblor.

Ay, madre. Está enferma. Del corazón. Un cáncer.

Me precipité hacia el teléfono de pared y marqué su número. No contestó.

Me eché la chaqueta por los hombros y cerré la puerta.

A mitad de camino hacia el metro, comprendí que mi reacción era absurda. Había apenas unos tres millones de razones que podían tener preocupada a mi madre. Y aun cuando fuera algo relacionado con su salud, no había que deducir que la muerte estaba llamando a su puerta.

Entonces, ¿por qué no había cogido el teléfono? Probablemente seguía en Penzler’s –la alternativa de Elmhurst a Dean and Deluca–, inspeccionando los pollos a la barbacoa y las chuletas de cerdo braseadas o haciendo cola para comprar medio kilo de ensalada de patatas. O tal vez estaba en el jardín. O había ido a casa de los Bedlow a por una tarta de frutas de las que preparaba Harriet.

Llegada a ese punto, ya estaba en la Sexta Avenida. En lugar de ir a la estación de la calle Veintitrés, que está en el norte, giré hacia el centro. Fue una decisión impulsiva. Así, de pronto, comprendí que necesitaba una copa antes de poner rumbo a la casa materna, y también necesitaba unas palmaditas tranquilizadoras de la única persona serena y perfectamente equilibrada en la que siempre podía confiar: mi amiga del alma, Aubrey Davis. De profesión: bailarina de topless.

Supimos desde muy pronto, más o menos desde los nueve años, que yo era un fenómeno para leer partituras de corrido, inventar embustes más convincentes que la verdad y falsificar la firma de mi madre. «Muy inteligente, pero un poco descentrada», le comentó a papá uno de mis profesores en una reunión de padres de alumnos.

Por su parte, Aubrey era la compañía perfecta cuando querías ver bailar bien. Se esforzó todo lo que pudo por enseñarme un par de movimientos. Pero como si nada. Los hombros los conseguía mover, y normalmente también las caderas... pero nunca de manera coordinada. En una pista de baile sigo pareciendo hasta el día de hoy un atracador que cae demasiado tarde en la cuenta de que su víctima va armada. A los catorce años, las dos habíamos llegado a la conclusión de que no tenía futuro como bailarina.

Fue en aquel entonces, un día de verano, cuando la madre de Aubrey la abandonó. Salió a jugar a las cartas con unos amigos y no volvió nunca más. En el colegio yo era toda una estrella, y Aubrey, cuando se dignaba estar con los demás, se convertía en el blanco de las crueles pullas de los chavales: se burlaban de su ropa, de su pobreza, de su madre y, con el tiempo, también de su moral relajada. Nadie habría dado un duro por las probabilidades de Aubrey de salir adelante en la vida. Pero se equivocaban. Mi amiga sabe cuidarse como nadie. Y nunca pierde un instante echando la vista atrás.

A lo que iba, ahora Aubrey es uno de los mayores atractivos del Caesar’s Go Go Emporium, que es exactamente el tipo de antro que su nombre da a entender, vinculado al hampa de manera indirecta y situado en una esquina cutre de Tribeca, donde Robert de Niro aún no ha financiado ningún restaurante de emigrados.

Baila en topless, como ya he dicho antes, y la prenda con la que se cubre sus partes pudendas apenas merece el nombre de «tanga». Entre la paga semanal y las propinas se embolsa un sueldo fantástico, del que sólo declara a Hacienda una pequeña parte. No estoy al tanto de los detalles, pero creo que Aubrey tiene una cartera de valores envidiable gracias a uno de sus admiradores de Wall Street. Siempre está dispuesta a que le pegue un sablazo, pero hace mucho me juré evitarlo a no ser que estuviera en las últimas. Y es que basta que le pidas doscientos dólares para que haga un depósito a tu nombre en una cooperativa de crédito recién creada. Así de generosa es. Además es una belleza y yo la adoro. También la quiere mucho mi madre, que en su día se encargó de tratar de educarla por turnos con otros adultos del barrio.

A media manzana de distancia alcancé a oír el sonido atronador de un bajo. Caesar’s. Detesto ese puñetero local. Detesto a los ejecutivos blancos que acuden en busca de su dosis de whisky aguado y de tetas flácidas. Detesto a la pandilla multicolor de maromos tipo obrero de la construcción, vestidos con camisetas Knicks, que beben cerveza y se gastan el salario en mamadas. No tengo ni un gramo de paciencia con ninguno de ellos. Pero Aubrey no es como yo. Ella comprende a los hombres... de todo tipo. Y hay que ver cómo les gusta, y cómo admiran sus muslos de caramelo Kraft, su cascada de pelo liso y su voz como la compota de manzana caliente.

No es de extrañar que Aubrey se haya convertido en una superestrella, por así decirlo, en Caesar’s. Las otras bailarinas suelen ser universitarias aturdidas que prefieren menear el culo en un antro antes que trabajar en algún departamento de cosméticos, o putones enganchados al crack y a las pastillas. Aubrey, que ni siquiera se pasa con la bebida, pone todo de su parte cuando baila, concentrada, absorta. Se entrega en cuerpo y alma al trabajo, y los tíos se dan cuenta enseguida. Parece increíble, pero el caso es que se ve que la respetan.

No había nadie en escena cuando entré en la lóbrega sala. Las chicas estaban tomándose un descanso. Me abrí paso a toda marcha entre la multitud de hombres calentones y ya casi había llegado a los camerinos cuando oí una voz masculina que me llamaba por mi nombre. Me quedé paralizada un instante. Luego eché a andar de nuevo, pero la voz me llamó otra vez:

–¡Hola, Nan!

Me detuve y giré sobre los talones. Me parecía increíble que algún conocido mío pudiera ser cliente de un local así, y aún más que quisiera que yo lo viera allí.

Me alivió comprobar que no era más que Justin, el encargado del club. Estaba de pie al fondo de la barra, con su bebida preferida, ron añejo con tónica, en una mano y uno de esos cigarrillos ridículos de puro largos en la otra. Justin, que se califica a sí mismo de «macarra blanco de Elko, Indiana», es el fan más entusiasta de Aubrey. Claro que su admiración no tiene la menor dimensión sexual: el encargado de Caesar’s es una auténtica reinona.

Justin siente por mí un desdén benigno que en la práctica se manifiesta como afecto. No me considera una femme, término con el que designa al tipo de mujer al que idolatra. (Las femmes son para él un subgénero de las mujeres en general, a las que denomina «siniestros totales».) A fin de cuentas, tiene toda la razón: no soy una femme; no me paso el día durmiendo, como Aubrey, ni salgo al mundo como un vampiro después de la puesta del sol; nunca me pinto las uñas; no tengo un solo liguero ni uso tacones de aguja antes de las nueve de la noche; llevo el pelo tan corto como Juana de Arco; no pienso que sacar bebidas de gorra sea una de las artes de la vida; no comparto la adoración que sienten Justin y Aubrey por Luther Vandross; y, para más inri, no sé mover el cuerpo. Lo cierto es que Justin me tiene por una sabionda y una bollera que no ha salido del armario. Él no comprende de qué vale ir a la universidad y no aguanta a las lesbianas. Y, sin embargo, yo le caigo bien y, reconociendo a cada cual lo suyo, dice que tengo unos pechos «asombrosos». Hemos quedado a tomar una copa un par de veces, en una ocasión a solas y otra vez con un antiguo amante mío, un irlandés que sigue estando como un tren a sus cuarenta y dos años. Pues sí, Tom Farrell me hizo ganar bastantes puntos ante Justin. Por otra parte, Griffin, mi ex, sólo coincidió con Justin en una ocasión, y los dos se espantaron mutuamente.

Saludé a Justin haciendo un brindis a su salud con un vaso imaginario y seguí mi camino hacia detrás del escenario.

Aubrey dio un gritito a lo Patti LaBelle cuando me vio deslizarme por la puerta. Estaba untándose ese cuerpo impecable suyo con una sustancia que centelleaba y no llevaba encima ni el menor trapito.

–Dios mío, Aubrey. Échate algo encima –dije. A su lado me sentía como si tuviera el cuerpo de un luchador de sumo y la piel de Godzila.

–¡Qué alegría verte! ¿Qué te trae por aquí, cariño? –mientras hablaba, se puso una bata de color melocotón.

–Me he pasado a hacerte una visita antes de ir a casa de mi madre. ¿Tienes algo de beber a mano?

–Cómo no, espera un segundo –se acercó a la puerta y gritó al aire–: Larry, tráeme un Jack Daniel’s, cielo. Dile que no le ponga hielo.

Antes de darme cuenta, ya tenía el vaso en la mano. Eché un buen trago.

–Te veo un poco rara, Nan –dijo Aubrey–. Déjame que lo adivine... ¿no me digas que ese negro está jugando contigo otra vez?

–No, no es por Griff. Es por mi madre.

–¿Cómo está la mami? –me preguntó, instalada de nuevo en el tocador.

Pasó un buen rato sin que le contestara.

–¿Qué le pasa a tu madre, Nan?

–Nada, probablemente –dije al fin.

–¿Qué quieres decir con eso?

–Ya sé que me vas decir que soy tonta, pero... –repetí, un poco avergonzada, el mensaje telefónico origen de mis lucubraciones.

–Nanette, estás tonta, mi niña. ¿Cómo sabes que es una mala noticia y no una buena noticia? ¿Quién te dice a ti que no va a volver a casarse, por ejemplo?

–Aubrey, ya sé que eres una optimista incombustible, pero no te pases, por favor. ¿Que mamá va a volver a casarse? ¿Con quién?

–¿Cómo quieres que yo lo sepa?

–¿Y cómo quieres que lo sepa yo?

–Ésa es precisamente la cuestión, Nan. No estás enterada de todo lo que hace.

Tomé otro trago largo de bourbon.

–La cosa no va de boda, te lo digo yo.

–Está bien, tontaina. No se va a casar, pero eso no significa que tenga un cáncer, ¿a que no?

–No, tienes razón, claro que no. Pero no se me acaba de quitar el susto. Y precisamente ése es el motivo, otro motivo, de que haya venido a verte. Se me ha ocurrido que, si te dejan un par de horas libres esta noche, quizá podrías acompañarme a su casa.

–Mierda. No puedo, cielo. Voy a tomarme un par de horas libres esta noche... Pero ese par de horas ya las tengo ocupadas.

–Vaya –por un instante pensé preguntarle con quién había quedado, hasta que me recordé a mí misma con quién estaba hablando y para quién trabajaba. Sus asuntos no eran de mi incumbencia. Claro que podía ser algo de lo más inocente, pero aun así preferí no hacer indagaciones.

Me quedé con ella unos minutos más, casi hasta el momento en que le tocaba el siguiente pase. Aubrey se empeñó en que uno de los chicos me llevara en coche a Queens. Pensé en la perspectiva de atravesar la ciudad y recorrer la autopista de Long Island hasta Elmhurst contemplando el grueso cogote de algún mandado del club desde el asiento trasero. También cabía la posibilidad, aún peor, de que al tipo le diera por pegar la hebra. ¿De qué íbamos a hablar? ¿De la última de Heavy D o de una nueva droga de diseño? Se me cayó el alma a los pies.

A continuación me puse mentalmente en la situación de ir en el metro, estación tras estación, sin siquiera un periódico para entretenerme.

Me decidí por el coche.

Me marché con la promesa de llamarla al día siguiente para hacerle un informe exhaustivo de lo que quería decirme mi madre, fuera lo que fuese.

De camino hacia la salida me topé con Justin.

–¿Qué tal van las cosas, Siniestro Total?

–Sin novedad, Justin, sin novedad. Ya sabes.

–Tómate una rápida conmigo, amiga mía.

–No puedo.

–¿Has quedado?

–Sí, a cenar. Con mi madre.

–¡Guauuu! Acuérdate de guardarme un pedacito de torta de maíz.

Solté una carcajada. Justin no podía figurarse qué chiste acababa de hacer.

La cocina estaba impecable, como siempre. ¿Cómo iba a estar si mamá jamás guisaba? Allí sólo se consumía comida a domicilio y platos precocinados.

–¡Mamá, ya estoy aquí! ¿Dónde te has metido?

La pulcritud del vestido de algodón de mi madre resultaba tan surrealista como la de las encimeras. Parecía un paje muy correcto, con el pelo recogido con un pasador y el maquillaje especialmente preparado para ella por alguna de las dependientas negras del Macy’s de las galerías comerciales.

Habían pasado unos ocho o nueve años desde que mi padre la abandonó. Yo no recordaba la fecha exacta, pero mi madre seguro que la tenía muy presente. Estoy convencida de que podría explicar lo que había desayunado ese día y cómo iba vestido papá cuando le comunicó la noticia. En las raras ocasiones en que habla de él, mi madre nunca lo llama por su nombre, se limita a decir «él».

Mi padre volvió a casarse enseguida con una profesora blanca del colegio donde ejercía de director. Yo apenas lo veía salvo en las ocasiones especiales como los cumpleaños o las Navidades. Supongo que está contento con su nueva vida. Y pagaba puntualmente la pensión.

–Nanette, ¿qué llevas en los pies?

–Se llaman botas, madre.

–Esos mamotretos sólo valen para bajar al sótano a tratar de exterminar las ratas. No me digas que te vistes así para...

–¡Por lo que más quieras, madre! ¿Qué tenías que contarme?

–Se trata de Vivian –repuso sombríamente.

Presa de un súbito agotamiento, me desplomé en la silla. No tenía un melanoma. Dios sea loado. Tampoco iba a haber boda.

Vivian, la hermana de mi padre, fue el ídolo de mi infancia. La llegada festiva e imprevista de la tía Vivian era para mí una aventura: me sacaba de excursión por Manhattan, probábamos comida exótica, quedábamos con sus amigos; con ella tomé mi primer sorbo de cerveza y disfruté todo lo que puede disfrutar una niña de diez años cuando la hermana pequeña de su padre es una sofisticada modelo ocasional que toma copas en piano bares y fiestas con quienes graban los discos de rock and roll que ponen en la radio.

Vivian inspiraba a mi padre los mismos sentimientos que las bolleras a Justin. Veía con malos ojos a sus amigos, sus costumbres caprichosas y su manera desenfrenada de trasegar vodka, sus peinados extravagantes y en general todo su modo de vida, que a él le resultaba incomprensible.

Tampoco es que mi madre la comprendiera mejor, pero eso no impedía que la quisiera. Tal vez por esa compasión que sentía por los descarriados y que también la había llevado a encariñarse con Aubrey. Observaba consternada cómo la tía Viv derrochaba dinero a manos llenas, se pasaba con la bebida, sufría de mal de amores por guaperas frívolos y, cuando se reponía, volvía a caer en la misma historia.

Andando el tiempo, Vivian se casó y se divorció dos o tres veces, si mal no recuerdo, se fue de Nueva York y regresó media docena de veces, pasando por Los Ángeles, México, Francia y Portugal, dejándose arrastrar de aquí para allá por las ofertas de trabajo, la diversión o el novio de turno. En los años ochenta, esa década espolvoreada con cocaína, mi padre y Vivian tuvieron la gran bronca definitiva y dejaron de hablarse. Llevábamos nueve o diez años sin siquiera saber por dónde andaba.

Y ahora, por lo visto, le había sobrevenido una desgracia.

–¿Ha muerto? –pregunté–. ¿Cómo ha sido?

–No, no, no ha muerto.

–¿No ha muerto? Entonces ¿qué le ha pasado? ¿Qué tienes que contarme de Vivian?

–Está en aprietos. Espera un momento –y se fue al comedor.

Yo me quedé paseando una mirada de desconcierto por la cocina, hasta que me fijé en las bandejitas de espuma de estireno con tapa donde reposaba nuestra cena en espera de que la metiéramos en el microondas. Pensé que había tenido un día muy largo y extraño ya antes de cruzar el puente de Queens. ¿Qué estaba pasando ahora? En fin, al menos mi madre no había tratado de localizarme en la Universidad de Nueva York, eso sí que habría dado lugar a un mensaje telefónico de lo más interesante. Y es que yo siempre le pedía que no me llamase a la universidad porque, como sólo trabajaba a tiempo parcial, no tenía un despacho propio.

–Mira esto –me tendió un par de papeles: la típica postal para turistas con una foto hortera de la Torre Eiffel y un telegrama.

Di la vuelta a la postal y leí:

«Cuánto tiempo sin vernos. Siento mucho recurrir a ti, pero estoy en las últimas. ¿Podrías prestarme algo? Mándame lo que te venga bien... si es que te viene bien. Un abrazo, Viv.»

El matasellos era de hacía unas tres semanas.

Bajo su firma había escrito una dirección: un lugar de la rue du Cardinal Lemoine... Dios mío, Viv estaba en París.

Levanté la vista hacia mi madre y empecé a formular una pregunta. Me interrumpió ordenándome que antes leyera el telegrama, fechado más o menos una semana después de la postal.

JEAN

¿RECIBISTE MI POSTAL?

PEOR. EN UN CALLEJÓN SIN SALIDA.

VIV.

–¿De qué va todo esto? –pregunté con un deje de miedo en la voz.

–No lo sé, cielo. Yo qué sé –la espalda se le puso rígida y sus ojos adquirieron un brillo vidrioso–. Al final decidí llamarlo... A fin de cuentas, él es su hermano.

–¡No lo dirás en serio! ¿Has llamado a papá?

Asintió con la cabeza.

Traté de imaginar a la Blanca Señora de Papá levantando el auricular en su piso cercano al Lincoln Center. Pasándole el teléfono a él. Dios, menuda cara puso mi padre cuando le dijeron quién le llamaba.

–¿Qué te contó? –pregunté–. ¿Viv también le ha escrito a él?

–Sí. Pero no quiere saber nada de ella. Dice que rompió la postal sin leerla. Eso es un pecado. Le dije que ojalá algún día él también se encontrara en apuros y cuando pidiera ayuda... bueno, qué más da. Le dije que me parecía un pecado, dejémoslo ahí.

–Cáscaras –meneé la cabeza–. Qué raro es todo esto. ¿Qué piensas hacer? No tienes dinero para mandarle, y si papá se niega...

–Para ella no quiere soltar ni un duro, pero logré convencerle de que me diera algo para ti.

–¿Para mí? ¿Qué quieres decir?

Arrastró una silla y tomó asiento antes de responder:

–Tengo que contarte una cosa, Nan.

–¿Qué?

–A mí no me sobra el dinero. Pero... sí tengo dinero de sobra, sólo que no es mío. En realidad, es de Vivian.

–Pero ¿qué dices, madre?

–Digo que tengo reservado dinero para Vivian. Al morir, tu abuelo le dejó casi todo a tu padre, como es natural. Y a ti también te cayó algo, suficiente para que hicieras ese viaje tan bonito. Pero ya sabes cómo era. Había roto con Viv igual que tu padre, pero al final quiso hacer las paces. Y como nadie sabía dónde estaba Vivian en aquel entonces, tu abuelo me entregó a mí el dinero que quería darle a ella. Lo tengo en una cuenta bancaria, a la espera. Ya debe de andar por los diez mil dólares.

–¡Diez mil dólares! Más que suficiente para sacarla de cualquier aprieto. ¿Y has guardado ese dinero todo este tiempo?

–Sí. Sabía que más pronto o más tarde recibiríamos noticias de ella.

–Pero no estas noticias –dije.

–No, no estas noticias. Así que... –desvió la mirada.

–Suéltalo de una vez.

–Ya sé que es mucho pedir, Nan. No has visto a Viv desde que eras pequeña. Sé perfectamente que está destrozada, alcoholizada, sin blanca. Puede que incluso esté enferma. Yo no sabría por dónde empezar para tratar de ayudarla. A lo mejor ni conseguía salir del aeropuerto. Por eso he pensado que como tú has estado allí tantas veces... he pensado que podrías ir tú a echarle una mano... a llevarle el dinero y ayudarla a volver a casa. Como ya te he dicho, logré convencer a tu padre de que me diera dinero suficiente para cubrir tus gastos.

¿Gastos?

–¿Estás diciéndome, madre, que quieres que vaya a París?

–Sí. ¿Estarías dispuesta? Es decir... si te dejan tiempo libre en el trabajo. Enseguida vas a tener las vacaciones de primavera, ¿verdad?

–Precisamente, empezaron ayer, mami. Estoy libre.

¡Mucho pedir! ¡Cielo santo!

Justo entonces sentí que me daban una patada en la espinilla. Y supe quién era: Ernestina, mi conciencia. Le devolví la patada a la muy bruja. Sí, soy una embustera, le dije; una impostora, una desalmada y una mala pécora de Air France. No estaba pensando en mi tía Viv enchironada en París por borracha, sino en el conejo braseado de aquel bistro de la rue Monsieur le Prince.

¿Mucho pedir? ¡Allá voy, manjares de París!

Why can’t We Be Friends?

[¿Por qué no podemos ser amigos?]

Ya sé que soy una boba. Una sentimental. Una adicta a las canciones melancólicas. Nunca aprendo a que no me afecten las mismas chorradas.

Me había dado tal llorera que apenas si alcanzaba a entrever algo por la ventanilla del taxi, uno de esos Renault a prueba de bombas conducido por un taxista fumador de Gitanes que llevaba a su lado, dormido en el asiento del copiloto, un precioso dálmata. Era el mes de abril, los árboles estaban cuajados de brotes, acabábamos de pasar junto al Arco de Triunfo y mi pobre corazón no aguantaba más.

Contribuía bastante a mi estado haberme pimplado unos cincuenta vasos de Veuve Clicquot en el avión y lo bien que lo había pasado con un diplomático africano vestido de auténtico Armani y con un francés con una nariz superlativa.