11,99 €

Mehr erfahren.

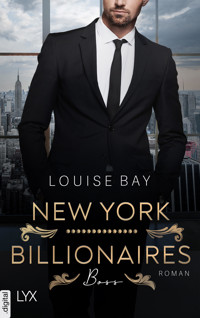

- Herausgeber: Lyx.digital

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Serie: New York City Billionaires

- Sprache: Deutsch

Die neue Reihe von Louise Bay, der Queen der CEO Romance

Am Abend vor ihrem ersten Arbeitstag in einem Fünf-Sterne-Hotel lernt Efa den attraktiven Bennett an der Bar kennen und fühlt sich augenblicklich zu ihm hingezogen. Die beiden verbringen eine leidenschaftliche Nacht miteinander. Doch als Efa am nächsten Morgen ihren Job als Zimmermädchen beginnt, stellt sich ihr heißer One-Night-Stand als kein anderer als Tech-Mogul Ben Fort heraus - der CEO von Efas Wunscharbeitgeber! Der öffentlichkeitsscheue Milliardär glaubt jedoch nicht, dass es sich um einen Zufall handelt, und zieht sich zurück. Nun muss Efa ihm beweisen, dass sie nicht nur die Richtige für ihren Traumjob ist, sondern auch für Bens Herz.

»Louise Bay ist eine meiner Lieblingsautorinnen. In ihren Büchern stecken so viel Herz und Seele!« READ ME ROMANCE

Band 1 der NEW-YORK-CITY-BILLIONAIRES-Reihe

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 345

Veröffentlichungsjahr: 2025

Ähnliche

INHALT

Titel

Zu diesem Buch

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

Epilog

Die Autorin

Die Romane von Louise Bay bei LYX

Impressum

LOUISE BAY

New York City Billionaires

BOSS

Roman

Ins Deutsche übertragen von Wanda Martin

ZU DIESEM BUCH

Nach dem Abschluss ihres Informatik-Studiums hat Efa Cadogan einen großen Traum: eine Anstellung bei Fort Inc., dem erfolgreichsten Tech-Unternehmen der Welt. In der Zwischenzeit will die junge Britin in dem Fünf-Sterne-Hotel The Avenue in New York arbeiten. Was allerdings so gar nicht auf ihrem Plan stand: der attraktive Amerikaner Bennett. Am Abend vor ihrem ersten Arbeitstag im Luxushotel lernt Efa den erfolgreichen Geschäftsmann an der Bar kennen und fühlt sich augenblicklich zu ihm hingezogen. Die beiden verbringen eine leidenschaftliche Nacht miteinander. Doch als Efa am nächsten Morgen ihre Stelle als Zimmermädchen beginnt, trifft sie Bennett völlig unerwartet in der Suite wieder, die sie reinigen soll. Ihr heißer One-Night-Stand stellt sich als kein anderer als Tech-Mogul Ben Fort heraus – der CEO und Eigentümer von Efas Wunscharbeitgeber! Der öffentlichkeitsscheue Milliardär glaubt jedoch nicht, dass es sich bei der Begegnung um einen Zufall handelt, und geht auf Abstand. Also bleibt Efa keine andere Wahl, als ihm zu beweisen, dass sie einen Job in seinem Unternehmen verdient hat – und dass ihre immer stärker werdenden Gefühle für Ben echt sind.

1

Bennett

Manche mögen mich paranoid nennen. Ich bevorzuge Begriffe wie vorsichtig. Reserviert. Diskret.

»Hat dir schon mal wer gesagt, dass du verdammt paranoid bist?«, fragt mich Leo, als er in den Wohnbereich meiner Hotelsuite gepoltert kommt. Manche schließt offenbarauch einen meiner engsten Freunde ein.

»Nimm dir was zu trinken.« Ich nicke zur Bar und klappe meinen Laptop zu. Es ist kurz vor acht. Leo kommt immer zu früh. Byron immer zu spät, wobei er heute Abend gar nicht dabei sein wird. Der Rest ist ziemlich pünktlich.

»Hast du etwa das komplette Personal entlassen?«, fragt er. »Bist du dermaßen paranoid, dass du jetzt als Einziger hier im Hotel wohnst?« Er nimmt ein Bier aus dem Kühlschrank.

»Bist du dir zu schade, dir selbst ein Bier zu holen?«, entgegne ich.

Schulterzuckend hebelt er den Kronkorken auf. »Erzählst du mir, warum du in dein eigenes Hotel gezogen bist? Warum wir uns nicht in einer Bar treffen können?«

»Bin gerade in einer … schwierigen Lage.«

Leo findet vielleicht, in einer Bar oder einem Private Member Club wäre es lustiger, aber das Risiko kann ich nicht eingehen. Dafür habe ich viel zu viel zu verlieren.

»Schon mal überlegt, draußen eine Maske zu tragen?«, fragt er.

Ich verenge die Augen, während ich abzuschätzen versuche, ob er das ernst meint. »Wie … Batman?«

Er zögert, wirft den Flaschenöffner auf den Tresen und kommt zu mir herüber. »Ich denke, die Öhrchen oben dran wären eventuell etwas übertrieben. Noch dazu würden die Leute womöglich von dir erwarten, dass du gegen das Verbrechen kämpfst und solchen Quatsch. Aber du könntest eine Corona-Maske tragen. So tun, als müsstest du dich besonders schützen oder so.«

Wieder geht die Tür auf, und Jack und Fisher erscheinen, dicht gefolgt von Worth. Ich schaue auf meine Uhr. Es ist Punkt acht.

Fisher kommt herüber, und wir umarmen uns. Er ist ein Dauerlächler und Dauerumarmer. Wodurch wir uns alle vermutlich mehr umarmen, als wenn er nicht zu unserer Gruppe gehören würde. Aber hinter seiner leutseligen Art verbirgt sich ein messerscharfer Verstand, und er fackelt nicht lange. Der Begriff »Wolf im Schafspelz« wurde für ihn erfunden. Vielleicht liegt es daran, dass er Brite ist, jedenfalls überrascht mich seine Schonungslosigkeit immer wieder. So gern ich ihn habe, in einer Vorstandssitzung möchte ich ihm nicht gegenübersitzen.

»Alles okay, Kumpel?«, fragt er und sieht mir dabei in die Augen.

Die letzten paar Tage waren heikel. Fisher ist derjenige, den ich als Erstes angerufen habe.

»Hatten wir gesagt, dass es okay ist, richtig in seinem Hotel zu wohnen?«, fragt Jack. »Verschafft dir das nicht einen unfairen Vorteil oder so?«

Ich fahre mir mit den Händen durchs Haar. Manchmal komme ich mir wie der Papa der Gruppe vor. Andere Male wie die Dartsscheibe, und alle zielen sie auf mich. Das wird ein langer Abend. »Ich brauche keinen Vorteil. Dieses Haus hat die letzten drei Jahre besser performt als alle eure Hotels. Drei Jahre, in denen ich nicht hier wohnte.«

Jeder von uns besitzt ein Hotel, gekauft haben wir sie von einem ganz kleinen Teil der Gewinne aus dem Verkauf eines gemeinsamen Unternehmens, das wir während des BWL-Studiums aufgezogen hatten. So haben wir weiterhin etwas gemeinsam, während wir gleichzeitig den gesunden Wettbewerb zwischen uns fördern, den wir alle brauchen. Es ist ein dauerhafter freundschaftlicher, Schrägstrich brutaler Wettstreit, der uns außerdem ein bisschen Geld einbringt.

Fisher beäugt die Flasche Whiskey sowie den Kübel Eiswürfel vor mir auf dem Tisch und nimmt sich daraufhin ein Tumbler-Glas aus der Bar. So ist das mit Fisher – man weiß vorher nie, was er trinken wird. Das steht metaphorisch für seine ganze Persönlichkeit, ungelogen.

»Vielleicht ziehe ich in mein Hotel«, sagt Leo. Immer wenn er sich aufregt, scheint sein britischer Akzent ausgeprägter.

Wir sind zwei Briten und vier Amerikaner. Meiner Meinung nach sind die Briten überrepräsentiert. Hatten wir sie nicht längst aus dem Land geworfen?

»Du würdest vor die Tür gesetzt werden« erwidert Fisher. »Aufgrund zu vieler Gästebeschwerden wegen komischer Sexgeräusche.«

Leo grinst. »Was soll ich sagen? Ich bringe Frauen im Schlafzimmer eben zum Schreien.« Dass er den Ruf hat, die reinste Männerschlampe zu sein, ist ihm egal. Leo ist in vielerlei Hinsicht das Gegenteil von mir: ständig in den Klatschspalten, sorglos, indiskret. Das Bild vom stoisch-förmlichen Briten trifft auf Leo nicht zu.

»Yupp, nämlich wenn sie sehen, mit was für einem kleinen Schwanz sie’s zu tun kriegen«, sagt Worth, während er sich mit einem Bier auf die Couch haut. Worth ist ein Mann weniger Worte, aber jedes einzelne sitzt.

Ich richte die Fernbedienung auf die Wand vor mir und schalte den Sportsender ein. Welches Spiel auch immer heute läuft, eigentlich werden wir nicht groß hinsehen. Unsere Montagabendrunde fing damit an, dass Jack vorschlug, wir könnten zusammen Monday Night Football gucken. Doch bei unseren wöchentlichen Treffen ging es nie um Sport. Der ist nur ein Vorwand, um sich mit den fünf Menschen zusammenzusetzen, denen wir vertrauen. Niemand sagt einem, dass man umso einsamer wird, je reicher man wird. Mir war das immer schon klar, denn ich habe es bei meiner Mom erlebt – die Leute scharten sich um sie, aber alle wollten sie etwas von ihr: ein Stück von ihrem Ruhm, einen Teil ihres Vermögens, ein, zwei ihrer Kontakte. Das übertrug sich sogar auf mich – in der Schule wollten die Kinder mit mir befreundet sein, weil sie hofften, einen Blick auf einen Filmstar zu erhaschen oder ein paar Worte mit ihr zu wechseln.

Nicht dass ich nicht stolz auf meine Mom gewesen wäre – das schon. Sie war eine phänomenale Schauspielerin und klüger als viele andere, suchte sich ihre Projekte mit Bedacht aus und ging sorgsam mit dem Geld um, das sie mit ihnen verdiente. Nur verstand ich den Reiz des Berühmtseins nicht. Ich kapierte nicht, was ihr daran gefiel, dass alle auf sie schauten und die Leute an ihren Lippen hingen. Vielleicht erkannte ich, dass sie nicht an ihr interessiert waren, sondern nur an der geschönten Version ihrer selbst, die sie ihnen präsentierte. Einer Version, die ihren Köpfen entsprang. Es kümmerte meine Mutter nicht, warum andere Interesse zeigten; sie sog die Aufmerksamkeit auf wie ein trockener Schwamm.

Wahre, tiefe, ehrliche Freundschaften sind schwer zu finden, und wir sechs wissen das. Unter uns herrscht unausgesprochene Einigkeit darüber, dass regelmäßige Treffen unseren Zusammenhalt stärken. Den will keiner von uns verlieren. Wir wissen: Das, was wir haben, ist selten.

»Wie lange bleibst du hier?«, fragt Fisher.

»Weiß nicht«, antworte ich. »Ich muss herausfinden, ob die Einbrüche in mein Wohngebäude auf mich abzielten.«

»Aber man hat doch nicht versucht, in deine Wohnung einzubrechen, oder?«, fragt Leo. Er nimmt alles immer genauso, wie es daherkommt. Manchmal frage ich mich, wie er eigentlich so viel Geld gemacht hat. Denn Geld wird immer im gedanklichen Dazwischen verdient.

»Nein. Nur in die beiden Apartments unter meinem«, erwidere ich.

»Das ist doch gut, oder?«, fragt Leo.

»Kommt drauf an, welche Absicht dahintersteckt«, sagt Worth.

Ganz genau.

»Wieso ziehst du nicht einfach um? Also, in eine neue Wohnung?«, will Leo wissen.

Ich seufze, und die Anspannung weicht aus meiner Brust. Jetzt wo sie hier sind, habe ich das Gefühl, ich kann die Maske ablegen, die ich sinnbildlich trage, und endlich ich selbst sein.

»Das muss ich letzten Endes vielleicht«, sage ich. »Aber zuerst will ich das Problem loswerden. Ich will rauskriegen, ob die Einbrüche mit mir zu tun haben, wer eventuell hinter mir her ist und was die wollen.«

»Das kann ich dir beantworten«, sagt Fisher. »Jedes Tech-Unternehmen der USA ist hinter dir her, die wollen das, was du hast und sie nicht – die Midas-Gabe.«

Bei der Erwähnung des Königs aus der griechischen Mythologie stöhne ich. Den Spitznamen verpasste mir die Fachpresse, als meine Firma Fort Inc. die Technologie zur Kartierung des gesamten Globus an ein wohlbekanntes Tech-Unternehmen im kalifornischen Mountainview verkaufte. Als Fort zum fünftgrößten Privatunternehmen Amerikas aufstieg, verfing er in den Mainstream-Medien. Mir gefiel das überhaupt nicht, denn ich kämpfe darum, dass Fort sich nicht um mich dreht. Das will ich auf keinen Fall – zum einen, weil es die Rolle meiner immens begabten Mitarbeitenden herunterspielt, und auch, weil ich nicht auf den Ruhm und die Publicity aus bin, die mit solch einem Spitznamen einhergehen.

»Denk doch mal logisch«, meint Leo. »Du lebst in New York City und glaubst, dass in deinem Wohngebäude zweimal eingebrochen wurde, hätte mit dir zu tun? Wir können wohl das Kästchen vor der Paranoia überspringen und direkt Narzissmus ankreuzen.«

Ich seufze resigniert darüber, dass ich es erklären werde müssen, um Leo zu überzeugen. Sein Geschäftsgebaren besteht ziemlich sicher darin, die Leute anzukläffen wie ein koffeinabhängiger Chihuahua, bis sie kapitulieren und ihm geben, was er will.

»Vor diesen letzten beiden Einbrüchen wurde in fünf Jahren ein einziges Mal ins Gebäude eingebrochen. Gesichert ist es wie kein zweites in Downtown. Der eine Einbruch vor Jahren war eine günstige Gelegenheit – Nachbarn im Erdgeschoss hatten ein verdammtes Fenster offen stehen lassen. Spulen wir vor zu dem Vorfall vor zwei Wochen, als in die beiden Apartments unter meinem eingebrochen wurde. Zwischen den zwei Wohnungsinhabern besteht keinerlei Verbindung, und es wurde nichts von Wert gestohlen. Aber würde mich jemand ausspionieren wollen, Wanzen anbringen, Kameras oder Gott weiß was sonst noch installieren, wäre eine Wohnung, die an meine angrenzt, der Ansatzpunkt dafür.«

»Und diejenigen sind hinter Ben Fort her?«, fragt Worth. Ben Fort – das Pseudonym legte ich mir zu, als meine Mutter starb – ist der CEO von Fort Inc.

Ich zucke mit den Schultern. »Für Bennett Fordham interessiert sich niemand.«

»Es sei denn, es hat vielleicht wer die Verbindung zwischen beiden Namen hergestellt?«, meint Worth.

Ich trinke einen Schluck Whiskey, während ich erneut über die Frage nachdenke, die ich mir tagtäglich stelle. »Glaube ich nicht. Wenn, dann hätte ich wohl etwas darüber gelesen. Aber vielleicht haben die eine Verbindung zwischen meinem Apartment und Ben Fort hergestellt. Das ist der erste Schritt. Möglich, dass sie ein Foto von mir haben.«

»Du trägst doch aber beim Rein- und Rausgehen immer eine Cap«, sagt Fisher.

»Ja, damit keine Aufnahmen von mir auf im öffentlichen Raum installierten Kameras sind. Mit einem Teleobjektiv könnte man leicht ein Foto schießen.«

»Du meinst, die haben festgehalten, wer alles in deinem Bürogebäude ein- und ausgeht, sind jedem nach Hause gefolgt und dachten sich, das ist Ben Fort?«, fragt Fisher. »Ich meine, das wäre vielleicht möglich, wenn du in irgendeinem Gebäude in Downtown wärst, wo hundert Leute arbeiten. Aber deine Büros sind im Time Warner Building beziehungsweise im Deutsche Bank Center oder wie zum Kuckuck das inzwischen heißt. Da gehen täglich Tausende Leute ein und aus.«

»In Ordnung«, sage ich. »Vielleicht haben sie mich nicht auf die Art ausfindig gemacht, sondern die Verbindung auf andere Weise hergestellt. Mein Instinkt sagt mir jedenfalls, dass wer immer diese Woche ins Gebäude eingebrochen ist weiß: Dort wohnt Ben Fort. Denn durch Ben Fort erklären sich zwei Einbrüche binnen weniger Wochen, durch die meisten anderen Menschen nicht. Wenn die nicht reinkommen, probieren die es woanders. Im Grunde ist es aktuell egal, ob sie wissen, dass ich er bin.«

Worth holt tief Luft. Was für gewöhnlich bedeutet, dass er mit dem Gesagten nicht einverstanden ist.

Ich versteh’s. Ich klinge paranoid. Es gibt keine konkreten Beweise für irgendwas, nur mein Bauchgefühl.

Durch unseren Vermögensstatus sind wir alle mehr oder weniger prominent. Leo ist der bekannteste, aber Fisher buhlt definitiv um Publicity. Muss er auch. Das gehört in der Musikindustrie mit dazu. Ich verstehe das absolut, und ich verurteile sie nicht dafür, dass sie auf die Vorteile aus sind, die Prominenz mit sich bringen kann. Nur bin ich es nicht.

Ich habe kein Interesse daran, ein geläufiger Name wie Elon Musk oder Mark Zuckerberg zu sein. Was Schlimmeres kann ich mir nicht vorstellen. Meiner Mutter hätte es gefallen. Genau das wird passieren, wenn jemand herausfindet, wer Ben Fort, der Eigentümer von Fort Inc. mit der »Midas-Gabe« ist, umso mehr, wenn er Bennett Fordham ist, der Sohn von Filmstar Kathleen Fordham. Dann erlebe ich wieder die Zeiten, als Paparazzi aus dem Gebüsch sprangen, um ein Foto zu kriegen, als Leute mir nah sein wollten, weil sie sich erhofften, dass Ruhm und Reichtum auf sie abfärben.

Ich bin nicht bereit, das geschehen zu lassen. Das einzig Positive daran, dass meine Mutter starb, als ich neunzehn war, bestand darin, dass die Presse und die Paparazzi das Interesse an mir verloren.

Sie sollen nicht wiederkommen.

»Hast du einen Plan, abgesehen davon, dich zu verstecken, bis sich alles beruhigt hat?«, fragt Jack. »Wenn so nämlich deine Strategie lautet, muss ich dir leider sagen, dass die nicht so toll ist.«

»Ich lasse meine Wohnung überwachen.« Das ist eine grobe Untertreibung für das ganze Team von Leuten, die ich die Gegend durchkämmen lasse – physisch wie elektronisch –, damit sie Beweise dafür finden, dass mein Wohnhaus beschattet wird. Mein Securityteam ist das beste der Besten. Realistisch betrachtet werde ich nicht ins Apartment zurückkehren, aber gleichzeitig hat es auch keinen großen Sinn umzuziehen, wenn ich dann wieder aufgespürt werde.

»Worst-Case-Szenario: Die Verbindung wird aufgedeckt«, sagt Jack. »Okay, das erregt dann vielleicht kurz mal Aufmerksamkeit. Tut mir leid, dir das sagen zu müssen, Bennett, aber die werden echt schnell gelangweilt sein, wenn sie merken, dass du schlicht ziemlich uninteressant bist.«

Ich stoße mit meiner Flasche gegen Jacks. »Cheers darauf.«

»Sohn einer Hollywoodlegende, laut Forbes der jüngste Selfmade-Milliardär, den es je gab«, fährt Jack fort, »loyal, viel zu gut aussehend, einer, mit dem ich nicht Bankdrücken wollte, und der beste Freund, den man sich wünschen kann. Abgesehen davon bist du so platt wie meine Schuhsohle. Im Ernst. Lass es dir ein Trost sein, dass sie schnell das Interesse verlieren werden, falls sie’s herausfinden.«

»Du bist ein Arschloch«, sagt Worth, wieder einmal treffsicher.

»Mag sein«, erwidert Jack. »Aber ich lüge nicht.«

Würde ich Jack nicht kennen, würde ich ihn einfach nur für ein Arschloch halten, aber er will mich nicht bloß foppen. Er versucht ehrlich, mich aufzumuntern. Die fünf wissen seit Unizeiten von meiner Mutter. Jack ist der Einzige, der mir je gesagt hat, ich solle mich nicht verstecken.

»Also«, wirft Leo ein, »mich stört die Aufmerksamkeit nicht.«

Worth gluckst, und ich ziehe die Augenbrauen hoch. Leo liebt die Aufmerksamkeit.

»Fisher geht’s ähnlich«, ignoriert er unsere Belustigung völlig. »Aber das gehört für uns zur Show. Soll nicht heißen, dass du es genauso machen musst. Du musst dein Leben leben.«

Er versteht es nicht. Ich lebe ja mein Leben. Nur eben eines, das im Moment nicht beinhaltet, sich an öffentlichen Orten zu verabreden.

Aber so bleibt das nicht für immer.

»Setz dich wenigstens ab und zu mal auf einen Drink an die Hotelbar.«

»Nein!«, protestiert Leo. »Das bringt ihn noch mehr in Vorteil.«

Ich bin der Einzige von uns sechs, der seine Identität vor dem Hotelmanagement und der Belegschaft geheim hält. Die Managerin des The Avenue weiß zwar, dass Ben Fort der Hoteleigentümer ist, aber da ihn noch nie wer gesehen hat, ist niemandem klar, dass er aktuell die Parksuite belegt. Ich habe unter meinem echten Namen Bennett Fordham eingecheckt. Die Präsidentensuite habe ich bewusst nicht gewählt – das hätte zu viel Aufmerksamkeit erregt.

Dass ich hier wohne, verschafft mir vermutlich einen Vorteil in unserem kleinen Wettstreit. Ich nehme an, in anderen Häusern leisten die Hotelangestellten nicht ganz den gleichen Service wie sonst, wenn sie wissen, dass sie es mit dem Eigentümer zu tun haben. Mich interessiert, wie das Hotel läuft, mit sämtlichen Schwächen.

»Ja, vielleicht sollten wir uns nächste Woche unten in der Bar treffen«, sage ich und genieße es, wie Leo Jack einen tödlichen Blick zuwirft. Unser Wettstreit ist nur bedingt freundschaftlich. Wir wollen alle gewinnen, und keiner hat Lust, dem anderen einen Vorteil zu verschaffen, selbst wenn es um einen Abend an der Hotelbar geht, an dem eine hohe Rechnung zusammenkommt.

»Das würde ich an deiner Stelle nicht riskieren«, meint Leo. »Du hast es bis jetzt geschafft, deine Identität geheim zu halten. Wieso das aufs Spiel setzen?« Er sagt es lächelnd. Wir wissen alle, dass er uns davon abbringen will, Geld im The Avenue zu lassen. Aber mal ehrlich, sie verzehren jetzt gerade während dieser Unterhaltung Getränke aus meiner Zimmerbar. Es macht keinen großen Unterschied.

»Wir sechs zusammen würden eine Menge Aufmerksamkeit erregen«, gibt Worth zu bedenken. Da hat er recht. Wie immer.

»Solang diese Aufmerksamkeit weiblicher Natur ist, mit ellenlangen Beinen, ist das okay für mich«, sagt Leo.

»Keine Sorge«, meint Worth. »Du kriegst nach Bennett und mir die dritte Wahl.«

»Bennett geht klar«, erwidert Leo. »Er ist scheißattraktiv und hat diese Grübeliger-Held-Nummer drauf. Aber meinst du im Ernst, Frauen wählen eher dich als mich?«, spottet er.

Stöhnend stelle ich den Fernseher lauter. Wir wetteifern schon als Geschäftsmänner miteinander. Wir müssen nicht auch noch um Frauen wetteifern. Ich muss Kräfte sparen.

Leo boxt mir freundschaftlich gegen den Arm, als er aufsteht, um sich noch ein Bier zu holen. »Sag Bescheid, falls ich irgendwie helfen kann.«

In den letzten zehn Jahren hat Fort Inc. erfolgreich einige der weltweit wichtigsten Technologien entwickelt. Und ich habe es geschafft, dieses Unternehmen zu leiten, ohne dass irgendwer weiß, dass ich der Sohn eines Filmstars bin. Ich muss rauskriegen, wer hinter den Einbrüchen steckt, und diejenigen stoppen. Dann können wir montagabends wieder in einen exklusiven Private Member Club gehen, und meine Freunde können aufhören darüber zu lästern, wie gut mein Hotel ist.

2

Efa

New York, New York. Eine derart großartige Stadt, dass sie den Namen gleich doppelt bekam – was mir allerdings etwas unnötig erscheint. Ich meine, wir haben’s kapiert. Es ist New York. Das braucht man doch nicht zweimal zu sagen.

Wie dem auch sei, ich stehe hier in New York City. Es kommt mir fast vor, als befände ich mich in einer Zeichentrickserie. Oder an einem Filmset. Ich habe die Stadt so oft in Fernsehserien und Filmen gesehen, dass ich überzeugt war, die mir bekannte Version könne niemals real sein. Aber die Taxis sind wirklich so gelb, und es steigen wirklich Dampfwolken aus Gullydeckeln hoch. Alles ist größer als zu Hause in London. Lauter. Die Wolkenkratzer sind so hoch, dass sie die Sonne verdecken, und alle schreien herum, einschließlich des Typs, der mir heute Morgen meinen Kaffee serviert hat. Entweder hatte er Aggressionsbewältigungsprobleme oder war besonders frustriert darüber, am Wochenende arbeiten zu müssen.

Ich lehne mich gegen die Mauer hinter mir und blicke an der Gebäudefassade drüben auf der anderen Seite des Columbus Circle hinauf. Dort befindet sich die Firmenzentrale – und zugleich der einzige Bürostandort – von Fort Inc., dem erfolgreichsten Tech-Unternehmen der Wirtschaftsgeschichte. Es ist nicht börsennotiert und sein Eigentümer – Ben Fort – sucht keine Öffentlichkeit. Tatsächlich meidet er sie komplett. Es gibt keine Bilder von ihm im Internet. Ich habe nicht mal eine Vorstellung davon, wie mächtig ich sein müsste, um alles von mir aus dem Netz zu entfernen. Er hat keine LinkedIn-Seite, und Fort Inc. hat, für ein Tech-Unternehmen seltsam, keine Website. Niemand weiß, wie man einen Job dort kriegt und wen sie einstellen.

Aber ich mag Herausforderungen.

Fort Inc. fasziniert mich. In den letzten Jahren haben sie einige der revolutionärsten Technologien entwickelt, die die Branche je hervorgebracht hat. Ohne Fort gäbe es KI praktisch nicht. Weshalb ich dort arbeiten will. Ich überlege noch, was ich mit meinem nigelnagelneuen Abschluss in Informatik in der Tasche machen will. Ich weiß, dass ich etwas bewirken möchte, nur noch nicht recht, wie. Um das herauszufinden, will ich für die Besten der Besten arbeiten.

Also für Fort Inc.

Ich verbringe die folgenden zwanzig Minuten damit, zu versuchen, den Columbus Circle zu überqueren, und gelange schließlich zum Eingang des Deutsche Bank Centers. Ich habe keinen Plan. Heute steht nur an, mir ein bisschen was von New York anzugucken, bevor ich morgen früh zu arbeiten anfange, doch ich konnte es mir nicht verkneifen hierherzukommen. Ich könnte einfach an den Empfang von Fort Inc. gehen und sagen, dass ich einen Job möchte. Was habe ich zu verlieren? Das Problem ist, dass ich nicht weiß, in welcher Etage sie sitzen. Vielleicht haben sie nicht mal einen Empfang.

Ich fädele mich durch die Touristenmenge bis zur Lobby des Büroturms. Vielleicht habe ich Glück und Fort Inc. steht auf dem Etagenplan. Dann gehe ich lässig durch und laufe zufällig der Personalleitung über den Weg.

Gerüchten zufolge trifft Fort eine handverlesene Auswahl aus den Absolventen der besten Colleges und solchen Leuten, die in der Branche von sich reden machen. Ich habe auf der anderen Seite des Atlantiks studiert und bin gerade erst einundzwanzig geworden, daher besteht keine große Chance, dass ich denen auffalle – oder überhaupt irgendwem. Aber meiner Erfahrung nach zahlt sich Hartnäckigkeit aus. Ich bin fest entschlossen, am Ende des Sommers bei Fort Inc. zu arbeiten.

Bis dahin genieße ich einen Sommer in New York – auch wenn ich gehört habe, dass der ziemlich schwül sein kann –, während ich in einem der besten Hotels der Stadt arbeite, im The Avenue.

Ich gehe in die Lobby und suche die Wände nach einem Etagenplan ab, doch da ist nur von hinten beleuchteter Marmor, was eher aussieht wie in einem Spa als in einer Eingangshalle.

»Kann ich Ihnen behilflich sein?«, fragt mich eine kleine Frau hinter einem der zwei riesigen Tresen, die sich entlang beider Seiten der Lobby ziehen.

Ich gehe zu ihr. »Tatsächlich, ich habe mich gefragt, auf welcher Etage Fort Inc. sitzt?«

Mit ausdrucksloser Miene wendet sie sich ihrem Computermonitor zu. »Tut mir leid, wir haben dieses Unternehmen hier nicht verzeichnet.«

Ich zögere mit einer Antwort. Ich kann nicht einschätzen, ob ihr bewusst ist, dass sie mich verarscht, oder nicht. Hat sie etwa noch nie von Fort Inc. gehört? Sind die hier inkognito Mieter? Oder ist sie es gewohnt, danach gefragt zu werden und die Leute unter einem Vorwand wegzuschicken? Wie auch immer, nachzubohren hat keinen Sinn. Ich lächle. »Danke.« Damit drehe ich mich um und gehe hinaus.

Dass es leicht werden würde, hatte ich auch nicht erwartet.

Langsam wird es spät, und das Einzige, was ich sonst noch vorhatte, war, das Hotel abzuchecken, in dem ich die nächsten paar Monate arbeiten werde. Zu meinem Glück besitzt einer der ganzen Schwager, die meine Schwester mit dazubekommen hat, ein Apartment in New York City, in dem ich wohnen werde. Zufälligerweise liegt es auch nur einen Block vom Hotel entfernt, an der Fifth Avenue mit Blick auf den Central Park. Ich Glückspilz.

Ich nehme eine Abkürzung durch den Park, um zum Hotel zu kommen. Eigentlich dauert der Weg um die zwanzig Minuten, aber die ganzen neuen Eindrücke und Geräusche schrumpfen die Zeit. Gefühlt binnen Sekunden heißt mich der Portier des The Avenue in der eleganten Lobby willkommen.

In meinem Begrüßungsschreiben steht, dass sich der Personaleingang in der East 60th Street befindet, und ich nehme mir vor, von dort aus zurück zu meiner Leihwohnung zu gehen, um das abgecheckt zu haben.

Die Lobby ist riesig, viel größer, als es von außen gewirkt hat. Überall dunkles Holz und dicker roter Teppichboden. Ein effektvolles Gesteck exotischer lilafarbener Blumen nimmt einen runden Mahagonitisch ein und drei Rezeptionisten in schwarzen Anzügen stehen hinter dem dunklen Empfangstresen zur Rechten.

Nur für den Fall, dass sie mich morgen wiedererkennen könnten, möchte ich keinen der Hotelangestellten fragen, wo die Bar ist. Es könnte so rüberkommen, als hätte ich sie ausspioniert. Stattdessen folge ich zwei Frauen mittleren Alters mit sehr exklusiven Handtaschen. Zu meinem Glück sind wir alle drei auf Cocktails aus.

In der Bar setzt sich das dunkle Design fort, akzentuiert mit Gold und Bronze. Es gibt lauter verborgene Ecken für verbotene Affären und einen halb runden Tresen, der wirkt, als schwebte er mitten im Raum. Es ist düster und sexy, und ich mag’s. Vermutlich werde ich hier morgen Zimmer reinigen, aber im Augenblick bin ich Gast.

Als ich auf einen der Barhocker rutsche, reicht mir ein Barkeeper sofort eine Cocktailkarte. Ehe ich fragen kann, wie zur Hölle ich die in dem schwachen Licht lesen soll, holt er eine Taschenlampe hervor und leuchtet sie an, damit ich ein Getränk wählen kann. Geht es nur mir so, oder ist es ein bisschen komisch, dass er neben mir steht, während ich aussuche? »Kann ich die Taschenlampe selbst halten?«, frage ich.

Ein kaum merkliches Grollen lässt den Tresen vibrieren, sodass ich mich frage, ob wir uns über einer U-Bahn … äh, Metro … nein, Subway-Station befinden. Wenn ich nicht wüsste, dass wir in New York sind, und nicht in Kalifornien, würde ich denken, da passiert gerade ein kleines Erdbeben.

Ein großer Mann in einem marineblauen Anzug setzt sich auf den Barhocker rechts neben mir, und das Grollen hört auf.

War er das? Hat er das Geräusch gemacht?

»Selbstverständlich«, holt mich der Barkeeper aus meinen Überlegungen, indem er mir die Taschenlampe reicht.

Die Cocktails sehen, tja, köstlich aus. Mir wäre jeder davon recht. »Welchen empfehlen Sie?«, frage ich den Barkeeper, als er gerade einen Drink vor dem Mann abstellt, der den Tresen zum Beben gebracht zu haben scheint.

Wie geht das, dass er so schnell bedient wurde? Er muss ein Stammgast sein. Ich habe noch nie in einer Bar gearbeitet. Hoffentlich erwartet Gretel nicht, dass ich Vorerfahrung mitbringe. Gretel ist die Hotelmanagerin und eine Freundin des Bruders meines zukünftigen Schwagers. Macht ihn das auch zu meinem Schwager? Also, bekomme ich sechs Schwager oder nur den, der meine Schwester heiratet? Ich nehme mir vor, das zu googeln, wenn ich wieder im Apartment bin. Wenn ich jetzt hier in dieser Bar auf meinem Handy herumtippe, wird die hell erleuchtet wie ein Weihnachtsbaum, dabei will ich doch unbemerkt bleiben.

»Mögen Sie lieber Cocktails auf Wodka- oder auf Ginbasis?«, fragt er.

»Ich mag Wodka. Ich mag Gin.« Klingt wie der Anfang eines subversiven Kinderreims, den ich meiner Nichte Guinevere beibringen werde, sobald sie anfängt zu sprechen.

»Ich schlage den Vagabond Shoes vor«, sagt er.

Als ich die Zutaten überfliege, ist nichts dabei, was ich nicht mag. Wobei, sofern sie nicht gerade Cocktails mit Brokkoli servieren, ist es unwahrscheinlich, dass etwas dabei ist, was ich eklig finde. »Klingt gut.«

Der Barkeeper wartet kurz, damit ich ihm die Taschenlampe zurückgebe, bevor er sich daranmacht, Flaschen aus den indirekt beleuchteten Regalen zu greifen und etwas von deren Inhalt in einen Cocktailshaker zu gießen.

Aus den Augenwinkeln sehe ich, wie sich der Mann zu meiner Rechten auf seinem Platz zurücklehnt. Als ich mich leicht zur Seite drehe, treffen sich unsere Blicke. Mein Herz krempelt sich von innen nach außen, während sein Blick sich in mich einbrennt und diese Vibrationen von eben wieder einsetzen. Diesmal ist mir völlig klar, dass es sich weder um eine U-Bahn noch um ein Erdbeben handelt. Dieses Geräusch kommt definitiv von ihm. Es ist, als würde er … brummen.

Mich anbrummen.

Und ich spüre ein Ziehen zwischen meinen Schenkeln.

Obwohl er sitzt, kann ich sehen, dass er groß ist. Und breit. Nicht etwa bullig, nicht wie ein Footballspieler. Er ist schlicht … umwerfend. Und sieht amerikanisch aus, falls es das gibt. Es ist schon komisch, denn selbst wenn ich nicht in einem Fünf-Sterne-Hotel säße und er weder den maßgeschneiderten Anzug noch die teure Armbanduhr trüge, würde mir seine Frisur verraten, dass er reich ist. Sein fast schwarzes Haar ist mittelkurz, mit einer Tolle, als hätte es ihm jemand so geföhnt. Und wenn nicht? Gott, solches Volumen hätte ich auch gern einfach so.

»Wie heißt du?«, fragt er, woraufhin mir bewusst wird, dass ich ihn anglotze.

»Eddie«, antworte ich.

Er schüttelt den Kopf. »Und dein eigentlicher Name ist?«

»Alle nennen mich Eddie.«

Er schaut weg, lehnt sich auf dem Hocker nach vorn und stützt sich auf den Tresen, so als sei er fertig mit unserer Unterhaltung.

»Wie heißt du?«, frage ich ihn. Er mag mit mir fertig sein, aber ich noch längst nicht mit ihm.

Wieder schüttelt er den Kopf. »Ich habe zuerst gefragt.«

Ich lache, doch er stimmt nicht ein. Er meint es ernst.

Der Barkeeper stellt mir meinen Cocktail hin, und ich koste einen Schluck. Den Geschmack nehme ich gar nicht wahr. Ich kann nur an den Typen neben mir denken.

Ich nenne nie irgendwem meinen richtigen Namen, habe sogar überlegt, ihn ändern zu lassen. Ich mochte ihn nie. Jetzt könnte ich mir einen ausdenken, aber wieso? Wenn ich diesem Typen sage, dass ich Eddie heiße, dann heiße ich Eddie.

Ich trinke noch einen Schluck und kann dabei nicht anders, als sein Profil anzuglotzen. Seine Kieferpartie überzieht ein Dreitagebart, der ihm gut steht, doch etwas an den Fältchen um seine Augen und seine Mundwinkel verrät mir, dass er einen schlechten Tag hatte. Vielleicht ein schlechtes Jahr.

»Gefällt dir der Name Eddie nicht?«, frage ich.

Er dreht sich zu mir, sodass sich unsere Blicke erneut treffen, und beugt sich dann herüber, um mir geradewegs ins Ohr zu raunen. »Dir gefällt, was du siehst. Mir gefällt, was ich sehe. Aber ich werd dich erst vögeln, wenn ich deinen richtigen Namen weiß.«

Zwischen meinen Schenkeln pulsiert es leise, und ich atme zittrig aus. Hat er das echt gerade zu mir gesagt? Ich meine, schon klar, New Yorker haben den Ruf, direkt zu sein, aber eine Ansage wie diese ist krass … und total sexy.

Woher weiß er überhaupt, dass ich Interesse habe? Hmm. Das ist angesichts meines Geglotzes wahrscheinlich nicht gerade schwer zu erahnen.

Er dreht sich wieder zum Tresen, womit die Entscheidung bei mir liegt. Ich kann meinen Cocktail zu Ende genießen und den Mann neben mir ignorieren oder ihm meinen Namen sagen – beziehungsweise einen ausgedachten, der mir lieber ist – und flachgelegt werden.

»Efa«, sage ich, ohne nachzudenken. Ich habe ihn lange nicht laut ausgesprochen. Passt er mir nicht, weil meine Eltern ihn aussuchten und mein pauschaler Groll auf sie auf meinen Namen abgefärbt hat? Oder eher, weil er so feminin klingt, so schwach? So oder so, es ist mein richtiger Name.

Wieder dieses Brummen.

»Ich bin Bennett«, sagt er.

»Gut zu wissen«, erwidere ich.

Es geht doch nichts über eine Portion amerikanisches Selbstvertrauen. Mit siebzehn hatte ich ungefähr dreieinhalb Wochen lang einen amerikanischen Freund. Es ist, als wäre dieses Selbstvertrauen einprogrammiert – als steckte es in den Genen. Bei Brad war es nervig. Aber bei Bennett? Da bewirkt es, dass ich mich frage, wie es sich anfühlen wird, wenn er über meinen Bauch streichelt. Wie sich seine Zungenspitze auf meinem Hals anfühlen wird. Ob die Vibrationswellen seines Brummens mich tatsächlich zum Kommen bringen könnten.

»Ich bin lesbisch«, sage ich und wende mich wieder meinem Cocktail zu.

»Nein, bist du nicht. Du bist an mir interessiert. Und ich an dir. Verschwenden wir keine Zeit damit, so zu tun, als wäre es anders.«

Mit zusammengekniffenen Augen drehe ich mich erneut zu ihm. »Okay«, antworte ich. »Ich hab eventuell Interesse an dir. Du machst einen …« Ich lehne mich leicht nach hinten, um ihn von oben bis unten zu betrachten. »… interessanten Eindruck.« Ich lasse eine kleine Pause und weiß die Tatsache zu schätzen, dass er nicht erwidert: »An den Stellen, auf die’s ankommt.« Ich bin wohl Jungs Mitte zwanzig gewöhnt, und dieser Mann hier ist definitiv nicht Mitte zwanzig. »Ob ich Sex mit dir haben will, hab ich noch nicht entschieden.«

Er schenkt mir ein Grinsen, das beinahe arrogant oder herablassend wirkt, es aber geradeso nicht ist. »Okay, na, sag Bescheid, wenn du dir klar bist.«

Als er einen Schluck trinkt, tue ich es ihm nach, spiegele ihn. Keine Ahnung, ob dieser Cocktail der stärkste ist, den ich je hatte, aber ungelogen, der Body dieses Kerls macht mich schwach. Alles an ihm ist anziehend. Die breiten Schultern, durch die ich mir winzig vorkomme. Die großen Hände, in denen sein Glas wie ein Teil eines Spielzeuggeschirr-Sets wirkt. Die kantige Kieferpartie, die vielleicht zu dominant wäre, wären da nicht diese vollen, weichen Lippen. Garantiert hat er einen tollen Arsch durch die viele Zeit, die er offensichtlich im Gym verbringt.

»Du musst mich schon umwerben«, verkünde ich.

»Ich bin nicht auf ein Date mit dir aus«, gibt er zurück. »Hier geht’s nur um Sex.«

Als er Sex sagt, richten sich meine Brustwarzen auf, als wäre es ein unanständiges Wort.

»Genau.« Ich tippe mir an die Schläfe. »Sex findet zu neunzig Prozent im Kopf statt.«

»Nicht der, auf den ich stehe.« Er zieht eine Augenbraue hoch, und ich presse die Schenkel zusammen, als ich ihn mir ganz nah vorstelle, so nah, dass ich seinen Atem auf meinem Hals spüre.

Es sollte mich vielleicht abschrecken, dass er so was sagt, so als sei Sex Sport für ihn, doch ich kann nicht anders, als neugierig zu sein. Auf welche Art Sex steht er? Und würde der mir gefallen?

Allerdings scheue ich mich nicht, ihn sich anstrengen zu lassen. Bloß ein bisschen. »Also willst du bloß ein Loch?«, frage ich und verziehe in der Hoffnung das Gesicht, dass es nicht so ist.

»Das habe ich nicht gesagt«, erwidert er mit gesenkter Stimme, wobei er mich fest ansieht. Wie kann allein der Blick eines Mannes bewirken, dass ich Gänsehaut kriege? »Sex ist was Körperliches.« Er zieht die Worte bedeutungsvoll in die Länge, als läse er das Werk antiker Philosophen.

Ich muss die Stimmung auflockern. »Stehst du auf Peitschen und Ketten und so ’n Zeug?«, frage ich.

Er zögert. »Du?«

Ich ziehe die Luft ein, während ich über die Frage nachdenke. »Bis jetzt nicht. Aber ausschließen würde ich es nicht. Mit einem Mann, den ich echt mag, würde ich’s wahrscheinlich ausprobieren. Aber ich denke mal, wenn das mein Ding wäre, hätte ich das schon gemerkt, oder?« Ich sehe ihn erwartungsvoll an. Er ist älter. Er sollte so was wissen.

Er lacht in sich hinein. »Keine Ahnung. Aber wir sollten uns als Mensch Raum zum Wachsen und für Veränderung erlauben, finde ich.«

»Stimmt«, sage ich und betrachte ihn. Ich hatte nicht mit einer ernsthaften Antwort gerechnet. Definitiv nicht mit einer so tiefsinnigen. Es wirkt, als sei das seine ehrliche Überzeugung. Dass wir alle imstande sind zu wachsen. »Der Gedanke gefällt mir«, sage ich. »Jeder geht davon aus, dass Kinder wachsen und sich verändern, und dann ist man mit einem Mal erwachsen und soll einfach damit aufhören. Es liegt doch in der menschlichen Natur, sich weiterzuentwickeln, oder? Ich will so vieles ausprobieren – alles mögliche Verschiedene. Wieso muss ich mich einschränken?«

»Musst du nicht«, erwidert er. »Jedenfalls nicht bei mir.«

In mir festigt sich ein Entschluss. Ich schaue lächelnd zu ihm hoch. Ein Lächeln, das sagt: Hey, ich mag dich, du bist interessant.

»Sei vorsichtig damit«, sagt er und trinkt noch einen Schluck.

»Womit?«, frage ich.

»Deinem Lächeln. Setz es mit Bedacht ein.«

Mein Blick geht zu der Reihe Spirituosen an der Rückwand der Bar, damit er nicht merkt, wie sehr mir sein Kompliment gefällt.

»Mit Bedacht? Ist es eine Waffe? Meinst du, es ist meine Superkraft?«

Er schaut einmal komplett an mir herunter und wieder hoch, sein Blick ein Schneidbrenner und ich Eis. Ich werde weich und schmelze dahin, spüre, wie meine Gegenwehr schwindet.

»Ich finde, du hast viele Waffen«, sagt er mit rauer Stimme, in den Augen ein Funkeln.

»Vielleicht kommt bei mir noch eine Spanking-Phase oder mit Peitschen oder so«, sage ich jetzt langsamer. Mein Hirn ist dermaßen mit ihm beschäftigt, dass ich Probleme habe, einen Gedanken zu formulieren. »Aber aktuell nicht.« Ich stocke, als ich mich frage, ob er das erwartet hat. »Ist das für dich ein Dealbreaker?«

»Nein«, erwidert er. »Ich steh da auch nicht drauf.«

Ein Glück.

»Sollte ich sonst noch was wissen?«, frage ich.

Wieder schenkt er mir dieses Grinsen. »Ich vermute so langsam, dass ich nicht mal versuchen sollte zu raten, was du deiner Meinung nach wissen solltest.«

»Gut vermutet.«

Ich überlege, ob es noch weitere grundlegende Informationen gibt, die wir austauschen sollten, bevor ich sein Angebot annehme. Denn ich möchte diesen Kerl zu gern nackt sehen. Ich möchte zu gern, dass diese großen Hände über meinen Körper wandern. Ich möchte zu gern wissen, was ein erfahrenerer Mann, einer, der so aussieht und so redet wie er, wohl mit mir anstellen mag.

»Hast du Kondome dabei?«, frage ich. »Und wo wohnst du? Ich wohne um die Ecke.«

Er antwortet nicht, sondern dreht sich wieder zum Tresen und gibt dem Barkeeper ein Zeichen. Nachdem er zwei Rechnungen unterschrieben hat, steht er auf. »Lass uns gehen«, sagt er. »Ich lebe downtown. Gehen wir zu dir.«

3

Bennett

Das Erste, was mir an ihr auffiel, war ihre Taille und wie ihr Po sich wölbte, als sie sich hinsetzte. Aber dass ich sie vögeln will, beschloss ich in dem Moment, als sie gedankenversunken die Zungenspitze zwischen den Lippen hervorstreckte. Da wurde ich direkt hart.

Dann fing sie an zu reden. Und irgendwie hat mich das anders als sonst nicht abgeschreckt.

»Schöne Wohnung«, sage ich, während ich mich in ihrem Apartment umblicke. Ich habe ihr nicht verraten, dass ich im Hotel wohne, sondern meinte nur, dass ich downtown lebe. Ist nicht gelogen.

»Danke. Sie gehört mir nicht. Ich darf sie nutzen, solang ich in New York bin.« Ich weiß, dass sie die Wahrheit sagt. Aus irgendeinem Grund spüre ich tief im Innersten, dass diese Frau nicht lügen kann. Sie ist nicht dafür gemacht.

Dem britischen Akzent nach ergibt es Sinn, dass sie nicht in New York lebt. Umso besser für mich. Ich treffe ungern auf Frauen, mit denen ich geschlafen habe. Es sei denn, es ist verabredet.

»Ich werde den Sommer über Spaß haben«, sagt sie. »Mache lauter verschiedene Jobs. Weißt du? Wie du vorhin meintest, ich halte nichts davon, mich einzuschränken.«

Sie könnte ich mit zwanzig sein. Als ich ein Kind war, fragten mich Freunde und Familienangehörige, was ich denn einmal werden wolle, wenn ich »groß bin«. Ironisch, wenn man bedenkt, dass meine Mutter ihren Lebensunterhalt damit verdiente, so zu tun als ob, bis sie mit vierundvierzig starb. Ich gab jedes Mal eine andere Antwort – Arzt, Entdecker, Superheld. Nicht etwa weil ich mich umentschieden hatte, sondern weil ich alles das werden wollte. Deswegen ist Informatik so großartig. Sie umfasst so viele Bereiche, von Medizin bis zu Kartografie und alles dazwischen.

Sie blickt mich breit lächelnd an wie eine Filmheldin, die nach Hause zurückkehrt und ihren Geliebten mit einem großen Schild am Flughafen auf sie warten sieht. Bloß dass sie nicht schauspielert. Ihr Lächeln hat nichts Aufgesetztes. Ihre Authentizität stupst etwas in mir wach, das lange geschlafen hat.

Ich streiche mir über die Brust, um das Gefühl loszuwerden.

»Alles okay?«, fragt sie, als könnte sie meinen Gedankenwandel lesen.

Ich glaube, nichts, was diese Frau jetzt sagen könnte, würde mich dazu bewegen zu gehen. Sie ist eindeutig umwerfend. Ihre Haut ist pfirsichweich, und sie hat eine Sommersprosse am Mundwinkel, die ich ihr weglecken möchte. Und ihre Lippen? Die sind voll und prall und üppig und … sie ist eine wahr gewordene Fantasie.

Aber ihre Offenheit? Die ist der Grund, warum ich nicht gehe. Ihre Offenheit ist der Angelhaken. Und ich bin der Fisch.

Genug geredet. Ich ziehe das Jackett aus und werfe es auf die Couch.

»Möchtest du was trinken?«, fragt sie und schaltet das Licht ein.

Ich schüttele den Kopf, schalte das Licht wieder aus und trete auf sie zu. Sie fängt an, rückwärtszugehen, während ich weiterlaufe, bis sie mit dem Rücken an der Säule zu einer Seite des riesigen Fensters steht.

Bei ihrem Lachen spannen sich meine Kiefermuskeln an, während ihr sanfter Blick in mir den Wunsch weckt, total versaute Sachen anzustellen.

Das letzte Mal Sex ist länger her, als ich mir gern klarmache. Dass ich im Moment im Hotel festsitze, hilft da auch nicht, dort soll keiner wissen, was ich mache oder mit wem ich’s treibe. Ich merke aktuell, wie Klatsch beim Hotelpersonal herumgeht, und kann es nicht leiden, wenn irgendwer über mich tratscht, egal welchen Namen ich verwende.

Ich beuge mich vor und streife ihre Lippen mit meinen. Als sie die Finger an meine Kieferpartie legt, spüre ich, wie mein Körper meinen Verstand ablöst. Sex ist eine Methode abzuschalten – die ultimative Entspannung und genau, was ich brauche. Um das Denken einzustellen. Bloß für eine Stunde. Oder zwei.

Ich hebe ihr Bein an meine Hüfte und lasse die Hand an der Unterseite hinab zu ihrer Mitte gleiten. Zwischen mir und ihrer Hitze ist lediglich Denim.

Ich wette, sie ist schon feucht.

Ihre Atmung geht flach, und als sie versucht, tiefer Luft zu holen, drücken ihre Brüste gegen meinen Oberkörper.