Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Books on Demand

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

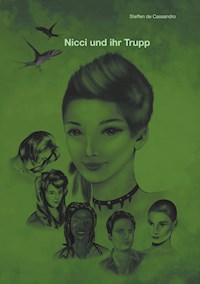

Was? Du hast nach dem ersten Nicci-Buch noch immer nicht die Nase voll? Willst wissen, wie es weitergeht mit diesem fortschrittlichen, sozialkritischen und humorvollen Märchen? Dann vergiss nicht: Das Lesen dieses Buches geschieht auf eigene Gefahr! Denn es ist randvoll mit Nicci, dem weiblichen Wesen mit den echten grünen Haaren. Zusätzlich gibt es Kiro und andere Traummänner, Dorkas und andere Traumfrauen, die ultimative Sperrmüllgeschichte um die Liegestühle Winfried und Klaus, die Ratte Willibald, ein rotes Bonbon, eine Schrottfahrradflotte, Erotisches, Debatten mit dem höheren Wesen, eine riesige Obstfliege, den Kater Dicke Backe, das Bahnwärterhäuschen und den Gepäckwagenschuppen, einen ominösen Riesenkeks mit einer noch ominöseren Füllung, Erdbeerbowle im Kanister, verschwundene Käsewürmer, einen Weihnachtsbaumtotschlag, die ewig geschlossenen Schranken, eine ehrenamtlich-gemeinnützige Modelleisenbahn, einen Weihnachtsmarkt, das gar nicht mehr so schrottige Auto, Sir Arthur Archibald Wombel und Omi beim Schach. Geeignet für Menschenkinder ab 14 Jahre.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 546

Veröffentlichungsjahr: 2019

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Was das höhere Wesen bisher mit ansah

In einem Abbruchhaus kampierend, mittellos, mit Psychologie-Lehrbüchern vor der Nase, echten grünen Haaren, abgerissenen Armeeklamotten am Körper, ihrem geliebten Fahrrad im Zimmer, behalsbandet und mit federgeschmücktem, wachen Köpfchen betrachtet Nicci sehr kritisch die immer geld- und machtgeiler, gedankenloser und unmenschlicher werdende Welt um sich herum. Doch als Großstadtkind des Jahres 2022 denkt sie nicht daran zu resignieren - sie nimmt den Kampf auf. Jedes Menschenwesen verändert diese Welt - egal, für wie unbedeutend es sich auch halten mag - und bestimmt mit, ob sie nun besser oder schlechter wird, diese Welt. Dies zu wissen gibt ihr Kraft, und tatsächlich; Nicci hat bald Nischen in ihrer Welt gefunden, die ihr Raum bieten für ihr „Weltverbessern“.

Über eine Zeitungsanzeige lernt sie Kiro kennen, der bald nicht nur zu ihrem besten Freund, sondern auch zu dem Menschen wird, den sie liebt. Eine geheimnisvolle, alte Dame ist schnell zu einer wirklichen Omi für sie geworden, auch der Omi Kater, „Dicke Backe“, ist bald ihr Kumpel. Sandra, das sanftmütige Wesen, das ihrer Familie davonlief, die sie manchmal noch immer vermisst; Petra, die Große mit den Stoppelhaaren, und die löwenmähnige Kim mit ihrem über alles geliebten schrottigen Auto haben schnell Gefallen an Nicci gefunden. Man hilft einander; egal, ob es um den abenteuerlichen Umzug des behinderten Herrn Homann, eine wahrhaft weltverändernde Grillparty im Gärtchen der Omi - oder noch ganz andere Sachen geht, die man nicht unbedingt jedem auf die Nase bindet.

Der plötzliche Tod ihrer Omi trifft Nicci hart. Doch trotz aller Traurigkeit; sie gibt nicht auf. Und schon bald erweist sich, dass die Omi auch über ihren Tod hinaus Gutes für Nicci tun kann. Plötzlich eröffnen sich ganz neue Möglichkeiten... Nicci verlässt ihr Abbruchhaus und auch die übergroße Stadt Kethlon. Ein geerbtes, altes Bahngrundstück ist schnell neues und gemeinsames Zuhause für sie und Kiro geworden. Ein Schatz in einem alten Schrank auf dem Dachboden ihres Schrankenwärterhäuschens eröffnet Nicci ungeahnte Perspektiven - eine geheimnisvolle Erfindung der Omi verschafft ihr erhöhte materielle Potenz. Fortan hält Nicci noch effektivere Waffen für ihren Kampf um eine bessere Welt in den Händen.

Sie wird zur Wahlkämpferin, rettet einen kleinen Käfer vor dem Ertrinken, findet einen alten Eisenbahnwaggon und viele kleine Glücksmomente mit ihrem Freund - und erlebt doch immer wieder auch Dinge, gegen die sie nicht genug ausrichten kann. Doch stets ist sie weiter darauf bedacht, jedes auch noch so Kleine und Unbedeutende auf ihrem Weg nicht zu übersehen. Denn sie weiß, dass Wichtiges oft nur auf diese Weise zu finden ist. Pläne werden geschmiedet, ein Windrad bringt Strom für das neue Zuhause, und das soll erst der Anfang sein. Doch jäh reißt ein Unglück, bei dem Nicci ein Kind rettet, sie aus ihrem Leben - und das höhere Wesen aus seiner beinahe immerwährenden Gleichmütigkeit.

Dieses kleine Leben, das es für eine Zeit lang mit ansah, lässt es nicht mehr los, und es erinnert sich daran - es lernt erneut, dass man Dinge ändern kann...

„Wer, wenn nicht ich,

kann ändern, was immer auch ist?”

Es besieht sich aufmerksam seinen Finger, und dann steckt es ihn entschlossen wieder in die Zeit - genau in die Stelle, wo es ihn eben erst herausgezogen hatte! Es wird ganz einfach ändern, was ihm nicht gefällt, und was so unausweichlich und endgültig scheint...

Inhaltsverzeichnis

Kapitel 1

Kapitel 2

Kapitel 3

Kapitel 4

Kapitel 5

Kapitel 6

Kapitel 7

Kapitel 8

Kapitel 9

Kapitel 10

Kapitel 11

Kapitel 12

Kapitel 13

Kapitel 14

Kapitel 15

Kapitel 1

Ein Ende und ein Anfang

„Sie ist tot! Sie ist - tot...“ Gelähmt, vollkommen unfähig, noch einen klaren Gedanken zu fassen, kniete Kiro neben seiner leblosen Freundin auf der Straße. Während seine Hände noch immer wie automatisch versuchten, ihr Herz wieder zum Schlagen zu bringen, seine Lippen sich alle paar Sekunden auf die ihren pressten, um Luft in ihre Lungen zu pumpen, ließ die Betäubung seiner Seele indes schon wieder nach. Eine Flut schmerzhaftester Gefühle übermannte ihn! Vor allem Wut, ohnmächtige Wut war da! Auf den kleinen Jungen, der nicht aufmerksam gewesen und einfach seinem kleinen Flugzeug hinterhergelaufen war und Nicci so in den Gegenverkehr gezwungen hatte. Wut auf die, die auf ihn hätten aufpassen sollen. Aber auch Wut auf sich selbst, weil nicht er, sondern sie vorausgefahren war. Auch auf den Autofahrer war er wütend, der eine Entscheidung getroffen hatte, für das Kind, gegen Nicci... Ihm war klar, dass das ungerecht war. Aber in diesem Moment, da konnte er nicht anders fühlen.

„Warum hast du das Kind nicht einfach angefahren? Es hätte sich - wenn überhaupt - höchstens bloß einen Arm oder so was gebrochen! Und du würdest jetzt nicht hier...“ Diese Gedanken hämmerten unaufhörlich in seinem Kopf, und völlig verzweifelt sah Kiro sich um. Alles ringsum verschwamm im Schleier seiner Tränen. Noch immer versuchte er mit all seiner Kraft, Nicci ins Leben zurückzuholen. Trotzdem; das letzte, aberwitzige Fünkchen Hoffnung in ihm war schon längst erloschen. Nicci war tot.

Nach einer ganzen Zeit hörte er endlich, wie durch einen Nebel, die Sirenen eines Rettungswagens. Schnell war er heran, Bremsen quietschten, die Türen sprangen auf... „Nein! Lasst mich...“ Kiro wehrte sich verzweifelt, als ein Sanitäter und die Notärztin ihn sanft, aber bestimmt wegrissen von dem Körper des Wesens, das er doch am meisten lieb hatte auf der Welt. Dann wandte er sich ab, als er sah, dass die Ärztin sich über seine Freundin beugte. Er setzte sich an den Straßenrand, legte den Kopf in seine Hände und weinte. Weinte nur noch; konnte plötzlich gar nichts mehr tun, nichts mehr denken...

Die Zeit verging. Ewigkeiten schon waren vorüber, als Kiro wieder aufsah. Niccis Körper war inzwischen mit vakuumfixierter Wirbelsäule in den Krankenwagen bugsiert, von mehreren hohlen Nadeln durchbohrt und mit Elektroden beklebt worden und hing nun an allerlei Kabeln und plastenen Schläuchen, die wiederum an Maschinen hingen, die nun das taten, was eigentlich Aufgabe ihres Herzens, ihrer Lungen war. Mitleidig glitten die Augen der Notärztin über das grünhaarige, leblose Geschöpf, einer der Sanitäter sprach hektisch mit seinem Funkgerät, der andere kam nun endlich auf Kiro zu: „Wie geht es Ihnen?“

Kiro verstand nicht. „Mir - wie soll's mir schon gehen?“ Er wischte sich die Tränen von den Wangen und entgegnete bitter. „Sagen Sie mir lieber, warum Sie nicht endlich abfahren! Sie ist doch tot...“

„Tot ist man erst, wenn wir sagen, das man tot ist“, entgegnete der Sanitäter beschwichtigend, „und abfahren würden wir gerne. Nur wissen wir nicht, wohin.“

Kiro konnte nichts mehr begreifen, als der Sanitäter ihn fragte, ob er wisse, ob das Unfallopfer überhaupt versichert sei. „Wie, was - das kann ja wohl nicht wahr sein! Was weiß ich denn? Was spielt das überhaupt jetzt für eine Rolle? Wollen Sie ihr etwa nicht helfen, sie nicht mitnehmen, wenn sie nicht...?“

„Na ja“, erwiderte der Sanitäter, „tut mir ja auch Leid, aber das liegt nicht an uns. Die paar normalen Notaufnahmen sind wie fast immer überlastet, und für so einen Fall sind sie auch kaum ausgerüstet. Die Privatkliniken, die in der Lage wären, etwas für sie zu tun, haben sie abgelehnt. Die wollen nicht auf den Kosten sitzen bleiben.“

Kiro verstand noch immer nicht: „Wie - sie ist doch tot; ich hab sie doch gesehen...“ Derb packte er den Arm des Sanitäters: „Wollen Sie mir sagen, dass es hier irgendwo noch jemanden gibt, der ihr helfen könnte?“

„Im Prinzip schon. Wie ich schon sagte; tot ist man erst, wenn wir das sagen. Doch die Zeit an so einer mobilen Herz-Lungen-Maschine ist begrenzt. Es müsste schon schnell gehen...“

Kiro blieb keine Zeit mehr, sein eben erst wieder erwachtes, wahnwitziges Hoffen in erneute Verzweiflung zu stürzen. Neben ihm hielt plötzlich mit quietschenden Reifen ein weiteres Fahrzeug. Professor Puschelmann war es, der eben zufällig mit seinem Fahrrad hier entlang kam und Kiro gleich wiedererkannte: „Was ist mit Ihnen, junger Mann? Das ist doch nicht etwa...“, doch da begriff er schon, dass das Unfallopfer niemand sonst als die junge Frau war, mit der er vor nicht mal einer Stunde so einen gewaltigen Vertrag abgeschlossen hatte. Und er war sehr bestürzt, konnte nicht fassen, was passiert war. „Man will ihr nicht helfen!“, rief Kiro ganz verzweifelt. „Wegen einer Versicherung, die sie nicht hat - sie finden keine Klinik! Was soll denn nun werden?“ Doch da wandte sich der Professor bereits wutschäumend zu dem Sanitäter um: „Wen haben Sie schon alles kontaktet?“

Kiro konnte nicht alles verstehen, was der Professor kurz darauf alles durch sein Telefon sandte. Doch war er fast ein wenig erschrocken über den eigentlich so lieben und netten Herrn, der ihm und Nicci doch erst vorhin haargenau so vorgekommen war wie jener legendäre Doc Brown aus den uralten Zurück-in-die-Zukunft-Filmen. Nun war er ganz anders!

Aber Kiro wollte auch nicht mehr zuhören. Weinend wandte er sich ab, wusste sich gar nicht mehr zu helfen. Wozu noch das alles? Sie war tot, er hatte es doch schließlich gesehen. Wer kam schon an gegen die Übermacht monetärer Interessen privater Gesundheitsfabriken, die - vielleicht - tatsächlich in der Lage wären, so ein Wunder zu vollbringen?

Er legte den Kopf in seine Hände, nahm nicht mehr wahr, was um ihn geschah. Konnte so auch nicht sehen, wie die Notärztin sich wieder verstärkt um Nicci bemühte, der Sanitäter die Türen zuschmiss und eilends in das startende Auto sprang, das daraufhin aufheulend davonbrauste.

Kiro fühlte sich allein, schrecklich allein auf einmal in dieser riesigen Stadt Kethlon, in der er Nicci einmal kennengelernt hatte - vor beinahe einem halben Leben, wie es ihm nun schien. Dabei war es erst ein halbes Jahr her, das Nicci begonnen hatte, sein Leben so gewaltig zu verändern... Doch auf einmal, da sagte ihm eine Hand, die sich auf seine Schulter legte, dass er nicht alleine war.

Inzwischen war die Polizei am Unfallort eingetroffen. Kiro bekam die Beamten gar nicht recht mit. Auch dann nicht, als sie ihn ansprachen. „So viele Fragen! Wozu noch?“ Doch mechanisch versuchte er, alles geduldig zu beantworten. Dann knurkelte er den Zettel mit der Telefonnummer der Polizisten einfach in seine Hosentasche. Er bemerkte kaum, dass Professor Puschelmann ihm noch einmal begütigend auf die Schulter klopfte und zu ihm sagte, er solle sich keine Sorgen mehr machen wegen irgendwelcher Kosten oder solchem Blödsinn, und Kiro schüttelte auch nur mit dem Kopf, als der Professor ihn fragte, ob er noch irgendetwas für ihn tun könne im Augenblick. Murmelte nur immer wieder: „Wie kann es sein, das man helfen kann und es nicht tut?“ Überhörte das eindringliche Angebot, sich jederzeit an ihn wenden zu können, wann immer er Hilfe benötigen würde. Abwehrend hob er seine Hände: „Bitte, bitte - ich muss allein sein. Lasst mich einfach jetzt alle...“ Noch immer wie betäubt, lehnte er schließlich auch das Angebot des schockierten Autofahrers ab, der Nicci unschuldiger Weise angefahren hatte, ihn in das Unfallkrankenhaus zu bringen: „Ich muss doch mein Fahrrad...“ Unschlüssig, mit immer wieder aufsteigender Verzweiflung, sah er erst um sich, als sämtliche Autos und das Fahrrad von Professor Puschelmann sich zögernd, doch folgsam ohne ihn in Bewegung gesetzt hatten und auch die Polizei davonfuhr, mit Niccis Fahrradwrack in ihrem Kofferraum.

„Wie viele Minuten sind wohl inzwischen vergangen?“ Kiro wusste es nicht. Waren es fünf, zehn, zwanzig, hundert Minuten gewesen? Er wusste es nicht, und es war ihm auch egal. Schließlich setzte er sich langsam in Bewegung. Er blickte noch einmal zu der Bordsteinkante hin, auf der Nicci aufgeschlagen war. Und als er wieder diesen kleinen Blutfleck dort sah, da konnte er nicht einmal mehr weinen, sondern nur noch verzweifelt mit dem Kopf schütteln. Er blickte wieder auf und sah die Straße entlang; aber kein LKW kam in dieser Minute, vor den er hätte laufen können. Man hatte ihn ganz alleine gelassen, so plötzlich, einfach so - er hatte es so gewollt und wusste schon nicht mehr, warum.

Langsam trottete er in die Richtung, in die der Krankenwagen verschwunden war. Bemerkte nicht, dass der Professor ihn nicht alleine gelassen hatte - der alte Herr war nur bis um die nächste Straßenecke geradelt und hatte insgeheim sofort alle Termine für diesen Tag gestrichen. Er würde Kiro begleiten, bis dieser in Obhut war. So hatte er es sich vorgenommen. Und er blieb unentdeckt...

Nach einigen Metern entdeckte Kiro auf einmal eine kleine, bunte Vogelfeder, die sich an einem Gullideckel verfangen hatte. Er klaubte sie aus dem Straßendreck und hob sie auf; sie war ganz schmutzig und zerzaust: „Oh mein Gott! Ihr Ohrschmuck - die ist von ihrem Ohrschmuck...“ Wieder schluckte Kiro den Schmerz herunter, der wie ein unbändiges Tier erneut von ihm Besitz ergreifen wollte. Überlegte. Das zerfledderte Federchen in der Hand, rannte er dann plötzlich! Wollte nun auf einmal sofort in dem Krankenhaus sein, bei Nicci! Wer konnte wissen, was sie aus Kostengründen vielleicht noch mit ihr anstellten... Den nächstbesten Passanten fragte er nach dem Weg und hörte gar nicht bis zum Ende zu, rannte noch einmal zurück, schnappte sich sein Fahrrad, das er beinahe vergessen hatte, und raste einfach los! Und nachdem er sich eine Viertelstunde lang fast die Lunge aus dem Leibe geradelt hatte, stand er auf einmal im Flur der Notaufnahme. Seine Brust tat ihm weh und sein Herz schien fast zu zerspringen, als er endlich, völlig außer Atem, vor dem Empfangstresen ankam.

„Na, junger Mann, wie kann ich Ihnen denn helfen? Sie sehen ja etwas mitgenommen aus.“ Mitleidig betrachtete die mittelalterliche, weiß bekittelte Oberschwester ihr Gegenüber. Doch Kiro war so fertig, dass er nicht mal den komischen, riesigen Dutt registrierte, der ihr dunkelhaariges Haupt krönte. „Ich bin - bin der Freund von...“ Er schnappte nach Luft: „Da war vorhin ein Verkehrsunfall. Sie - sie ist - sie haben sie hierher gebracht, obwohl sie - ich glaube - ich will nur - jemand muss sich doch um ihre Sachen...“

„Sie meinen, sie war tot?“

„Ja...“

„Beruhigen Sie sich erst mal, junger Mann. Hier werden keine Toten abgegeben. Wie ist denn ihr Name?“ Mitleidig sah die Oberschwester Kiro an.

„Nicci heißt sie. Nicci Engel. Aber wenn sie nicht hierher - wo ist sie denn dann?“ Die Oberschwester senkte ihre Augen und befragte ihren Computer. Dann sah sie etwas verständnislos wieder auf: „Doch, doch. Sie ist hier. Hier ist vorhin eine Nicci Engel eingeliefert worden. Tot war sie da allerdings nicht. Und im Augenblick“, sie sah noch einmal auf das Display vor ihrer Nase, „im Augenblick wird sie immer noch operiert in der Fünf. Sie müssen sich auch noch etwas gedulden, bis wir Ihnen Näheres sagen können. Sie können so lange da drüben...“ Doch da gingen zischend schon wieder Türen auf, und ein rotes Blinklicht auf dem Display riss die Oberschwester fort von ihrem Tresen, hin zu einem weiteren Notfallpatienten. Und wieder blieb Kiro allein inmitten der Hektik der Unfallklinik.

Vollkommen orientierungslos lehnte Kiro sich an den Tresen. Er konnte nicht begreifen, was er da eben gehört hatte: „Nicht tot? Tatsächlich? Sie ist nicht - aber ich hab doch - ach, du meine Güte!“ Irrwitzige Hoffnung sprang ihn an. Doch er konnte nicht glauben. Noch nicht wirklich... Er musste sich festhalten, denn plötzlich wurde ihm schwarz vor Augen, und in dieser Schwärze tanzten auf einmal lauter winzige Fünkchen. Gerade so konnte Kiro sich noch zusammenreißen. Ganz vorsichtig tastete er sich die paar Schritte bis zum nächsten Getränkeautomaten an der Wand entlang, während der Alp der letzten Stunden nun doch von ihm abzufallen begann und Erleichterung, unendlicher Erleichterung, Platz machte. Doch kaum hatte er sich in dem unglaublichen Durcheinander seiner Gefühle etwas zurechtgefunden, sich einen Saft gezogen und bis zum nächsten freien Stuhl weiter getastet, überfiel ihn jäh wieder so ein schreckliches Gefühl! Er setzte sich - gerade in dem Moment, als seine Knie endgültig zu weich zum Laufen wurden, und stellte seine steril verpackte Saftportion unangetastet zwischen seine Füße. Wie eine eiserne Klaue packte nun die Sorge um Niccis Leben sein Innerstes, und diese Angst tat mindestens ebenso weh wie die scheinbare Gewissheit zuvor. Er stützte seine Arme auf die Knie, vergrub sein Gesicht in beiden Händen - und musste wieder weinen. Es war einfach alles zu viel für ihn. Hilflos fühlte er sich noch immer, und einsam, verlassen... Doch der Professor hatte noch immer seine Augen auf ihm. Er war keine zwanzig Meter weit weg, doch für Kiro blieb er unsichtbar.

Die Zeiger der großen runden Uhr über dem Empfangstresen drehten gleichmütig und träge tickend ihre Runden, während Telefone klingelten, Menschen weinten, Krankentragen rasselnd durch Gänge geschoben wurden und Schicksale sich entschieden im Minutentakt. Fließend wurden Schichten gewechselt, und als Kiros rotgeweinte Augen einmal kurz aufsahen, eilte eine schwarzhäutige junge Frau an ihm vorbei, die sich noch im Laufen ihren Kittel zuknöpfte. Wieder, schon zum dritten oder zum hundertsten Male, gingen die zischenden Schiebetüren auf und zu und ließen einen weiteren kranken Menschen in diese Hektik eintauchen, dem das eilige Herantrappeln vieler beschuhter Füße vielleicht die Chance auf noch ein weiteres Stückchen Leben verhieß.

Es roch nach Kaffee, Desinfektionsmitteln und dem, was ein alkoholvergifteter Patient in einer Ecke gerade erfolgreich von sich gab, ehe irgendjemand ihm eine Schale hätte reichen können. Doch nur Augenblicke später hatte eine Reinigungskraft die Kotze ebenso besiegt wie der Krankenhausduft deren Geruch. Polternd hieb ein wütender Mensch eben gegen den Getränkeautomaten, der wohl wieder einmal nicht das ausspie, was er ausspucken sollte; irgendwo fielen aus einer Handtasche ein paar Münzen auf den Boden und rollten klimpernd über die blassgelben Fliesen, bis eine ungeschickte Kinderhand sie wieder zusammengeklaubt hatte. Fremde Menschen setzten sich auf die Stühle neben Kiro und würdigten ihn kaum eines Blickes, andere standen auf und liefen herum, weil sie die Last ihrer Sorgen anders nicht tragen konnten. Andere Menschen verschwanden auch irgendwann wieder. Waren einfach nicht mehr da, wenn Kiro sich wieder einmal umsah.

Er wusste nicht, wie lange er hier nun schon saß - es war ihm auch egal. Ein Anflug von Müdigkeit versuchte schon seit längerem, ihm seine Sorgen zu erleichtern - doch jedes Mal verschwand sie, wenn die allgegenwärtigen eiligen Schritte einmal besonders nahe kamen. Manchmal hatte ein Hoffnungsfunke Kiro dann aufsehen lassen, doch immer vergebens. Die Schritte hatten sich stets wieder entfernt; waren nicht für ihn gewesen. Und die Müdigkeit schoss sich langsam ein; kam jedes Mal schneller, und Kiro war dankbar dafür und froh, dass er einen Stuhl hatte, auf dem er in Ruhe sitzen konnte.

Die Safttüte zwischen seinen Füßen fühlte sich irgendwann in dieser Zeit emporgehoben und von ihrem Strohhalm durchbohrt. In einem Zug saugte Kiro sie leer, pustete dann Luft in die ausgelutschte Tüte und besah sie sich von allen Seiten. „Jetzt hätte sie bestimmt wieder geschimpft über die Verpackung. Immer noch die alten, die man nicht kompostieren kann“, murmelte er leise und seufzte. Er drehte die Tüte in seinen Händen und ließ seine Finger mit dem Strohhalm spielen. Dann war es ihm zuviel; mit einem Ruck stand er auf und brachte die Tüte entschlossen zu dem Müllbehälter, der gleich neben dem Automaten edelstählern funkelte. Er sah hinüber zum Empfangstresen, doch die Oberschwester konnte seine stumme Frage noch immer nur mit einem mitleidigen Schulterzucken und damit beantworten, dass sie ihren Dutt verneinend in der Luft schwenkte. So setzte sich Kiro wieder auf seinen Platz und vergrub sein Gesicht, während die Zeiger der großen Uhr weiter gleichmütige Runden drehten und die leere, nutzlose Safttüte im Mülleimer ein Stück tiefer rutschte.

Die Schritte, die endlich ihm galten, bekam Kiro gar nicht mit. Erst eine Hand auf seiner Schulter ließ ihn zusammenzucken. „Sind Sie der Freund von Nicci Engel?“ Sein gequältes Aufsehen ließ die Hand auf seiner Schulter verharren, als die große blonde Ärztin ihn bat, mit ihr zu kommen. Und die Sorge um Nicci presste wieder jäh Kiros Magen zusammen, als er in den Besprechungsraum folgte; fast wurde ihm schlecht: „Was hatte bloß ihr Blick zu bedeuten? Ob Nicci wirklich noch lebt? Vielleicht ja doch - aber wie wird sie leben? Wird das dann noch Leben sein?“ Das Herz drohte ihm, wie schon so oft an diesem schrecklichen Tag, vor Angst um Nicci zu zerspringen, als er der Ärztin, die noch den blauen Mundschutz von der OP um den Hals hatte, in einer ruhigen Ecke endlich gegenüber saß.

„Wie geht es ihr? Wie geht es Nicci?“ Kaum konnte Kiro das Zittern in seiner Stimme verbergen. Und noch immer wurde er nicht schlau aus dem Antlitz der Ärztin.

„Sie lebt. Es ist zwar erstaunlich, aber sie lebt. Wir waren in der Lage, ihren Zustand zu stabilisieren. Allerdings liegt sie im Koma, was in ihrem Zustand allerdings nicht verwunderlich und sowieso erst einmal besser für sie ist. Wir werden sie eine Zeit lang dort belassen.“

„Aber - aber, was ist denn nun mit ihr?“ Kiro hasste sich dafür, dass er nicht begriff.

„Ihr Genick ist gebrochen. Und ein Schädel-Hirn-Trauma. Gott sei Dank konnten wir die Fraktur jedoch kleben, rupturierte Nervenstränge wieder verbinden. Ihre Vitalfunktionen sind bereits wieder aktiv. Dass wir das überhaupt tun konnten, verdankt sie allein Ihnen. Sie haben ihr das Leben gerettet! Alles andere“, sie zuckte mit den Schultern, „müssen wir abwarten. Wir haben die zerrissenen Stränge mit Transplantaten verbunden, die auf Rattenzellenbasis gezüchtet wurden. Allerdings wird es eine Weile dauern, bis aus dieser zunächst rein physischen Verbindung auch eine funktionelle geworden sein wird. Das Verfahren ist auch noch ziemlich neu. Wir können nicht sagen, ob, wann und in welchem Umfang sie wieder alle Funktionen zurück erhält. Aber“, und sie legte begütigend wieder ihre Hand auf Kiros Schulter, „es gibt durchaus die Chance, dass Frau Engel wieder vollkommen gesund wird. Je nachdem, wie ihr Körper sich mit den fremden Nerven verbindet - aber vor allem, wie ihre Psyche das Trauma verarbeitet. Lassen Sie also nicht zu sehr den Kopf hängen. Ich sollte Ihnen das vielleicht nicht sagen, aber ich persönlich habe ein gutes Gefühl bei ihr! Sie hatte so viel Glück bis jetzt... Gehen Sie erst mal nach Hause. Sie können ja morgen wiederkommen, dann dürfen Sie auch zu ihr, wann immer Sie wollen.“

„Das wird nicht gehen. Wir wohnen nicht hier“, antwortete Kiro heiser.

„Hm.“ Die Ärztin sah auf die Uhr. „Na ja. Dann kommen Sie mal mit. Aber nur ganz kurz.“ Und sie stand auf und eilte ihm voran auf die Intensivstation. Der Professor blieb unbeachtet zurück.

Kiro fühlte sich elend, als er den schummerigen Raum betrat. Überall hingen Kabel und Schläuche von den Decken, piepsten und flimmerten Displays und Monitore, und inmitten all dieser Technik lag, beinahe wie ein Fremdkörper, Nicci! Viel war nicht zu sehen von ihr. Das Gesichtchen war blass, kaum dass es sich unterschied von den Laken, in die sie eingehüllt war. Nur ihre grünen Stoppelhaare schienen in diesem ganzen, komischen Licht hier drin beinahe selber zu leuchten. „Kommen Sie“, sagte die Ärztin leise, „lassen wir ihr ihre Ruhe. Fahren Sie erst mal nach Haus und bringen Sie ihr ein paar Sachen. Am besten irgendwas Persönliches. Glauben Sie mir, sie wird das bestimmt noch brauchen!“

Kiro bemerkte selbst nicht mehr, wie er sich lieb bei der Ärztin bedankte und dann das Krankenhaus verließ. Erst, als er draußen auf der Straße stand und ein kühler Windhauch ihn streifte, sah er auf und bemerkte verwundert, dass es inzwischen tiefe Nacht geworden war. Er sah sein Fahrrad und war erleichtert, dass es noch nicht gestohlen worden war, obwohl er es nicht angeschlossen hatte vorhin, vor Stunden, vor Ewigkeiten... Etwas ratlos sah er sich um. Da hörte er, mitten durch den nächtlichen Großstadtlärm hindurch, aus der Ferne die quarrende Stimme eines Bahnhofslautsprechers. Er fuhr dem Geräusch nach und fand nach wenigen Minuten sogar den Bahnhof, zu dem er wollte! Ein Blick auf den Fahrplan sagte ihm, dass der erste Frühzug bald starten würde, und als er langsam mit seinem Rad zum richtigen Gleis hin trottete, da stand der sogar schon bereit. Bald rollte der Zug an, und erst jetzt blieb Professor Puschelmann zurück. Voller Sorge, doch gewiss, dass das Allerschlimmste nun für Kiro überstanden war.

Als Kiro nach einigen unruhigen Stunden Dämmerschlafes wieder in dem Dorfe angekommen war, das den komischen Namen Knuffelsdorf trug, und von dem aus nur das Fahrrad ihn bis zu Niccis Schrankenwärterhäuschen bringen konnte, dämmerte es bereits. Als er mit seinem Rad ihr gemeinsames Zuhause erreicht hatte, war die Sonne bereits aufgegangen. Wie immer war es wunderschön hier draußen an der stillgelegten Bahnstrecke. Malerisch lag ihr kleines Bahnwärterhäuschen am Rande des Waldes, mitten in der schönsten Natur. Doch Kiro hörte die zwitschernden Vögel nicht, nahm kaum etwas um sich herum wahr. Alles herum lag für ihn wie im Nebel... Stumm schob er sein Fahrrad das letzte Stückchen den sandigen Feldweg entlang und an den seit ewigen Zeiten geschlossenen Schranken vorbei über das Gleis, bis er es auf der moosbewachsenen, alten Betonfläche einfach fallen ließ und zum Haus ging.

„Ihr Häuschen“, dachte er traurig und sah sich nun doch einmal um; blickte hinauf zu dem Windrad, das erst seit ein paar Wochen hier Strom für sie lieferte, dann ging er hinein. Der leise summende Rotationsspeicher mit dem grün schimmernden Display erinnerte ihn daran, warum sie eigentlich gestern nach Kethlon gefahren waren. So glücklich war Nicci gewesen, als sie das Patent von der Omi an den lustigen Professor Puschelmann verkauft hatte. Nun hätte sie endlich ganz groß damit anfangen können, die Welt zu verändern - nicht nur, weil diese AGE, diese Antigravitationseinheit der Omi, in die richtigen Hände gelangt war, sondern weil Nicci nun auch ein paar dieser leider noch immer notwendigen materiellen Grundlagen besaß; „Geld in Massen“, wie sie lachend gesagt hatte - vor Stunden erst, vor Ewigkeiten.

Was für Pläne hatten sie schon geschmiedet - der Windgenerator sollte ja nur der Anfang gewesen sein. Einer Kommilitonin wollte sie bei der Verwirklichung eines Solar-Carport helfen, das fiel ihm ein - und auch die ganzen Scherze mit der fliegenden Dampflok und all das kamen ihm wieder in den Sinn. Und nun, nun war alles beinahe schon wieder zu Ende, noch bevor es richtig angefangen hatte. Wieder fühlte Kiro sich schrecklich allein. Traurig kletterte er nach oben auf den Dachboden und legte sich in die riesige Hängematte, die sie - genau wie Niccis Bett damals im Abbruchhaus - aus einem Stück Baugerüstnetz erst vor einer Woche gebastelt und hier aufgehängt hatten. Und es fiel ihm auf, wie groß das Ding für ihn alleine war. Er musste wieder weinen. Bald hatte ihn jedoch bleierner Schlaf übermannt, der ihn für ein paar Stunden von seinem großen Kummer erlöste.

Kapitel 2

Dorkas

Übel hatte der Tag für Dorkas angefangen. Schon am frühen Morgen hatte auch ganz und gar nichts geklappt. Manchmal, da wird ja ein Tag, der mies begonnen hat, im Laufe der Stunden noch ganz passabel, diesmal aber wurde es immer schlimmer. Der Abend schließlich versprach hoch und heilig, alles Dagewesene in den Schatten zu stellen!

Schon, als sie sich ihr Frühstück hatte holen wollen, da waren beim Bäcker gerade die Brötchen alle gewesen. Dann hatte sie den Schlüssel in ihrer Türe stecken lassen - von innen natürlich. Vom Fahrrad war der Schlauch entzwei - eine geschlagene Stunde hatte es gedauert, ihn zu flicken! Und vom Salat aus der Bude an der Ecke war ihr zu Mittag schlecht geworden, weil da eine nette und nicht mal mehr ganz kleine Kakerlake... Dorkas mochte gar nicht daran denken. Und damit nicht genug; heute sollte Dorkas ihren ersten Nachtdienst auf der Intensivstation verbringen. Erst vor einigen Wochen hatte sie ihre Ausbildung als Krankenschwester beendet, und nun sollte sie das erste Mal für eine Kollegin einspringen. Und das ausgerechnet nachts, auf der Intensivstation!

Dies allein war ja eigentlich noch gar nicht so schlimm. Zwar kannte Dorkas die Leute aus der Nachtschicht bisher nur vom Sehen, und schon deshalb war ihr ziemlich mulmig - so wie jedes Mal, wenn sie neue Menschen kennen lernen musste. Das eigentlich Schlimme war, dass sie sich vorsichtshalber entschlossen hatte, mit der letzten Straßenbahn zum Dienst zu fahren. „Nicht, dass mich welche vom Fahrrad zerren, nur weil ich so aussehe“, hatte sie sich gedacht, dabei auf die schwarze Haut ihrer zierlichen Hände geschaut und sich für ihre Vorsicht noch gelobt. Und nun war das passiert!

Vor ungefähr dreißig Minuten hatte es plötzlich einen tierisch lauten Knall gegeben - fast zu Tode erschrocken war Dorkas gewesen! Sie hatte geglaubt, die Bahn wäre entgleist und würde nun gleich umkippen - aber sie blieb einfach nur stehen. Und das nun schon seit fast einer halben Stunde. „Das hat mir gerade noch gefehlt!“, schimpfte sie leise vor sich hin: „Die erste Nacht, und schon komm' ich zu spät! Ist mir schlecht...“

Wie auf Kohlen saß sie, rutschte ungeduldig auf ihrem Sitz hin und her und überlegte, ob sie nicht vielleicht doch noch aussteigen und laufen... Aber was würde das bringen. Zu spät war es inzwischen sowieso. „Gott sei Dank war wenigstens der Fahrer so nett und hat über Funk in meinem Krankenhaus Bescheid gesagt“, versuchte sie sich zu beruhigen. Auch wenn der zuerst gar nicht hatte glauben wollen, dass sie kein Handy besaß.

Wie von selbst traf ihr Blick immer wieder ihre kleine Uhr. „Nicht mal im Jahr 2023 kriegen die so was...“, doch bevor sie den Satz zu Ende denken konnte, ruckte die Bahn plötzlich wieder an. Trotzdem rutschte Dorkas weiter nervös auf ihrem Platz herum, bis sie endlich aufspringen, aus der Bahn in das Krankenhaus und hin bis zu ihrem Spind flitzen konnte.

Sie vermochte sich nicht zu erinnern, wann je sie sich so schnell umgezogen hatte. Auch die Einweisungen der Oberschwester hörte sie nur halb, so aufgeregt war sie noch immer. Doch niemand schimpfte mit ihr. Alle bemühten sich, die Neue nicht noch nervöser zu machen; alle hatten schon aus dem Radio im Schwesternzimmer von dem Blechschaden gehört, den ein schlafmütziger 'Rennfahrer' ausgerechnet an Dorkas' Straßenbahn verursacht hatte. Und als die Oberschwester ihr auch noch beruhigend die Hand auf die Schulter legte, ihren großen, dunklen Dutt beruhigend hin und her wiegen ließ und sprach: „Ist doch schon gut. Du hast doch quasi angerufen“, da ging es Dorkas etwas besser. Bald war sie eingehüllt von der immerwährenden Unruhe der Großstadtklinik, doch sie ärgerte sich immer noch und konnte sich kaum konzentrieren. Voller Missmut ging sie an ihre erste Aufgabe. Den Neuzugang von heute Nachmittag sollte sie überwachen; eine gewisse Nicci Engel.

Leise betrat sie das Krankenzimmer, schloss behutsam die Tür hinter sich und schaute durch das grüne Dämmerlicht, das Flimmern der Monitore und das leise Piepsen und Zischen der Apparate hindurch zu dem menschlichen Wesen, das - reglos inmitten von Schläuchen und Kabeln liegend - gerade den schwersten aller Kämpfe focht; den Kampf um sein eigenes Leben, den das Krankenblatt noch vor Stunden fast schon verloren gesehen hatte.

Leise trat sie an das Wesen heran und setzte sich für einen Augenblick zu ihm auf den Rand des Bettes. Sacht strich ihre Hand über weiche, grüne Stoppelhaare, und plötzlich fühlte Dorkas nur noch Mitleid, das so heftig war, dass es ihr wehtat. Sie musste schlucken: „Warum war mein Tag eigentlich so schlimm?“ Und es ging ihr auf, dass all ihre Probleme, alle Kümmernisse, die sich ihres Daseins an diesem Tage bemächtigt hatten, vollkommen unbedeutend waren gegenüber dem Schicksal dieses jungen, weiblichen Menschen, der da so hilflos und ohnmächtig vor ihr lag. Und sie schämte sich ein bisschen.

„Was mag sie wohl für ein Mensch sein? Ob der junge Mann, der da vorhin so verweint im Wartebereich gesessen hat, vielleicht zu ihr gehört?“ Und wieder durchfuhr sie eine Welle schmerzhaften Mitleids; fast wären ihr die Tränen in die Augen gestiegen. Aber sie riss sich zusammen; schließlich war sie ja Profi. Und als solcher darf man ja - vor allem in einem solchen Beruf - keine Gefühle zulassen... Doch sie nahm sich vor, dieses Mal eine Ausnahme zu machen. Obwohl es nicht ganz ungefährlich war, beschloss sie, den ersten Menschen, den sie an ihrem neuen Arbeitsplatz zu betreuen hatte, nicht nur als einen Fall, eine Patientennummer, zu sehen.

Flink hatte sie alle Anschlüsse überprüft und Apparate eingestellt, auch Niccis Decke ein wenig aufgeschüttelt. Dann kam auch schon eine Ablösung, und Dorkas konnte erst mal Kaffeepause machen. Ihren Pott in der Hand, schlenderte Dorkas in den Aufenthaltsraum. „Meine Güte, hab ich ein Schwein, dass heute hier so ein verhältnismäßig ruhiger Tag ist“, murmelte sie vor sich hin, während sie mit der Schulter die Türe aufstieß - und erstarrte! Mitten aus der Grünpflanzeninsel, die das Zentrum dieses Raumes bildete und das Einzigartige an ihm war, ragte ein großer Sandberg hervor. Zwei Männer in grünen Kitteln saßen völlig selbstvergessen zu dessen Seiten, zogen mit gummibehandschuhten Fingern Rillen in diesen Sandberg hinein - und dann ließ der eine von ihnen eine Murmel den Berg hinunter rollen! Verträumt und vollkommen fasziniert sahen die beiden der Kugel nach, die eben in einem Loch im Sande verschwand, um bald darauf an anderer Stelle wieder behände aus diesem hervorzutreten. Und als die Kugel endlich ihre Bahn hinter sich gelassen hatte und klimpernd auf den Boden fiel, da lachten die beiden! Offenen Mundes sah Dorkas, wie der eine sich daraufhin anschickte, abgefallene Blätter und Ästchen von den Grünpflanzen als Bäume neben der Rille für die Murmel aufzupflanzen, während der andere mit seinen Händen und dem Wasser aus einer kleinen Gießkanne begann, an einer Stelle der Bahn eine kleine Brücke zu formen... Und bis jetzt hatten die beiden Dorkas noch nicht einmal bemerkt.

Fast hätte die junge Krankenschwester ihren Kaffeepott fallen lassen - so etwas hatte sie noch nie gesehen. „Oh, da ist es wohl besser, wenn ich nicht störe“, dachte sie bei sich und schloss die Türe wieder ganz leise - von außen. Dann ging sie zur Oberschwester, immer noch etwas sprachlos: „Da, da in dem Aufenthaltsraum, da sind welche, die spielen...“

„Ich weiß, Dorkas“ entgegnete die Oberschwester gütig, „ich werde sie dir nachher vorstellen. Das sind unser Oberarzt, der Herr Doktor Lutze, und der Psychologe Professor Leyd aus der Uniklinik. Die testen da drin neue Entspannungstechniken für das medizinische Personal. Oft sind Ärzte ja vierundzwanzig Stunden und länger im Dienst, und da soll das Spielen beim Abschalten helfen und so den Erholungseffekt in den Pausen steigern.“

„A-ha, ich verstehe“, versuchte Dorkas mit altkluger Miene zu sagen, obwohl sie eigentlich gar nichts verstand. „Und wann sind wir dran mit Murmeln?“

„Keine Ahnung. Vielleicht steht's ja bald mit im Dienstplan“, erwiderte die Oberschwester, und beide lachten. Doch schon mahnte die große Uhr Dorkas, dass ihre kleine Pause jetzt vorbei war, und sie ging wieder zurück in ihren Überwachungsraum.

Als draußen bereits der Morgen dämmerte, ging sie noch einmal an das Bett ihrer Patientin. Sie schüttelte wieder ihr Kissen auf und schaute nach den Geräten, und dann verharrte sie wieder für einen Moment, sah sich das blasse Gesichtchen des Wesens vor ihr genau an und flüsterte: „Dich kriegen wir wieder hin, pass mal auf! Wirst sehen...“ Viel mehr noch als für Nicci waren diese Worte für sie selbst bestimmt, denn sie hatte schreckliche Angst vor dem Tag, an dem sie ihren ersten Patienten verlieren würde. Obwohl sie wusste, dass dieser Moment unausweichlich einmal kommen würde, so hoffte sie doch, es möge nie geschehen. Und schon gar nicht mit ihrer allerersten Patientin. So sprach sie gleichermaßen sich und dem grünhaarigen Geschöpf zwischen den Schläuchen ein bisschen Mut zu - und schloss sie in ihr Herz. Ganz so, wie man es in ihrer Position eigentlich niemals tun sollte.

Bald darauf war ihre Schicht beendet, und Dorkas fühlte sich müde und war erleichtert, dass dieser erste Tag - oder besser diese erste Nacht - trotz des turbulenten Beginns doch noch so alltäglich verlaufen war. „Tja, nun hat mir noch nicht mal jemand die Station richtig gezeigt und die ganzen Mitarbeiter vorgestellt. Bloß, weil die Straßenbahn kaputt war“, schmunzelte sie, als sie schon in ihrem Bett sich die Decke über die Nase zog, damit hier oben in ihrer winzigen Dachwohnung der angebrochene Tag mit all seinen Lichtern und Geräuschen es etwas schwerer haben würde, sie von ihrem verdienten Schlaf abzuhalten.

Als die Mittagsstunde schon ein Weilchen vorüber war, war für Dorkas die Nachtruhe zu Ende. Sie gähnte herzhaft und räkelte sich noch ein paar Minuten unter ihrer Decke, ehe sie diese entschlossen von sich schob und sich aufrichtete. Ihr Blick fiel dabei auf den Spiegel des kleinen Frisiertischchens, das neben dem Fußende ihrer Schlafstatt stand, und sie stand auf, ging darauf zu und musterte sich. Wie meist in solchen Fällen schüttelte sie etwas zweifelnd ihren Kopf: „Nein, ich weiß nicht. Männer sind komische Menschen!“ Denn sie verstand noch immer nicht so richtig, warum ihr manche Exemplare dieser Gattung so auffallend hinterher guckten, wenn sie vorbei ging - sie fand nichts Besonderes an sich. Und gerade jetzt, als ihre dichte, schwarze, zu Zöpfchen geflochtene Mähne ungebändigt und noch recht zerzaust war vom Schlafen, ihr Gesicht noch immer voller Müdigkeit war und sie bloß ein altes, etwas knurkeliges T-Shirt am Leibe trug, da kam es ihr überhaupt nicht in den Sinn, was denn an ihr ein solches Hinterhersehen lohnen könnte.

Dorkas kam einfach nicht drauf, dass ihr Antlitz sogar verschlafen und völlig unbemalt einen ganz besonderen Zauber ausstrahlte in seiner Mischung aus noch fast kindlichen Zügen und verführerisch exotischer Weiblichkeit. Dass ihr makellos proportionierter Körper selbst in so einem alten, ausgeleierten Nacht-Shirt nichts von seiner Faszination einbüßte, das begriff sie nicht. Sie sah sich nur eine Weile an, und nachdem sie ein paar Sekunden lang vergeblich versucht hatte, ihre Mähne in Ordnung zu bringen, kam nur ein verächtliches „Ach!“ über ihre Lippen. Sie winkte ihrem Spiegelbild ab, zog das Shirt über den Kopf, ließ es achtlos in eine Ecke fliegen und ging zu jener Anlage in ihrem Zuhause, die es vortrefflich verstand, sie mit Dutzenden kleinen, feinen Wasserstrahlen zu streicheln.

Nach zehn Minuten dieses duschigen Vergnügens fühlte sie sich dann schon etwas menschlicher. Nun fand sie auch endlich die Geduld, ihre störrische Mähne zu sortieren, und nachdem sie ihren schwarzen Leib in einen schneeweißen Overall und ihre Füße in dazu passende Stoffschuhe gesteckt hatte, fühlte sie sich sichtlich wohl. Dorkas ging in ihre Kochecke und machte sich ein Honigbrot, das sie gierig hinunterschlang. Dann trank sie noch einen Schluck eiskalte Milch, schnappte sich im Vorübergehen ihre grüne Leinentasche und schloss die Tür ihrer Wohnung hinter sich zu.

Das Mädchen wollte in den Zoo. „Nach diesem ganzen aufregenden Affenzirkus der letzten Nacht will ich auch mal richtige Äffchen sehen“, dachte sie bei sich und lief entschlossenen Schrittes durch die Stadt, eine Fußgängerzone entlang. „Hm, wieder ein paar Läden weniger“, stellte sie resigniert fest, als sie zwischen den ohnehin schon recht zahlreichen leer gähnenden Schaufenstern wieder ein paar neue entdeckte. „Ob die Wirtschaftsmuftis mal begreifen, dass alle Menschen ausreichend Geld haben müssen, wenn diese komische Marktwirtschaft noch eine Weile funktionieren und nicht vollkommen zusammenbrechen soll?“ Und sie dachte traurig an ihr Geldtäschchen und dessen chronisch spärlichen Inhalt.

Sie würde ja auch gern die einheimische Wirtschaft stärken, wenn sie könnte; kaufen, was das Zeug hält. Aber wie denn bei einem Gehalt, dass gerade mal noch so fürs Notwendigste reichte? Und dabei musste sie noch heilfroh sein, dass sie wenigstens das hatte, was notwendig zum Leben war. „Wer weiß, wie lange ich das noch haben werde“, grübelte sie sorgenvoll, denn wie immer gab es Gerüchte über weitere Kürzungen im Sozialwesen - obwohl man das schon seit vielen Jahren kaum noch sozial nennen konnte, wie sie fand. Ja, nicht einmal die Klinik, in der sie gerade erst hatte anfangen können, konnte sich ihres Bestandes sicher sein auf ein paar Jährchen hinaus. Private Gesundheitsfabriken waren eben zuallererst auf Profit ausgerichtet. Und wenn der zu lange zu mager ausfiel... Die Konkurrenz war groß. „Nur gut, dass ich nicht so genau alles weiß“, dachte sie grimmig, „aber wenigstens reicht es noch mal für den Zoo. Sonst machen sie den auch noch zu, und die Tiere wandern in den Kochtopf!“

Unterdes war Dorkas vor dem Haupteingang des zoologischen Gartens angekommen. „Mist, ich wollte doch zu Hause noch telefonieren!“ Dass sie wegen ihres Vertrages noch in der Personalabteilung anrufen sollte, hätte sie fast vergessen. Ein Handy besaß Dorkas nicht, für so was fühlte sie sich irgendwie nicht wichtig genug, und es tat ihr auch das Geld und ihre Zeit Leid, die sie mit so einem Gerät noch zusätzlich vergeudet hätte. Sie nahm es in Kauf, wenn manche ihrer Bekannten sie deshalb auslachten.

Wie es der Zufall wollte, stand just in dem Moment, da sie doch ein Kommunikationsgerät vermisste, keine fünfzig Meter vor ihrer Nase eine der wenigen Telefonzellen, die es noch gab. Kaum hatte sie aber die Zellentür hinter sich zufallen hören, hatte sie das Telefonieren schon wieder vergessen. Denn vor ihr lag, einsam und verlassen, eine kleine, schwarze, und im Übrigen fürchterlich altmodische Damenhandtasche. Und oben drauf, da lag fein säuberlich ein Hörgerät. „Ach du meine Güte! Da hat doch wohl so eine alte Omi hier ihr Zeug vergessen“, murmelte sie missmutig, trat wieder aus der Zelle heraus und schaute sich eine ganze Weile nach der Vergesslichen um. Doch alle Menschen, die sie sah, gingen vorüber. Niemand schien etwas zu vermissen, und nach fünf Minuten des Umsehens war es Dorkas Leid zu warten. Sie ging wieder in die Telefonzelle hinein, legte vorsichtig das kleine Hörgerät beiseite und öffnete die Handtasche. „Bestimmt ist da auch ein Ausweis oder so was drin. Dann brauche ich das alles nicht erst ins Fundbüro zu tragen.“

Und wirklich fand Dorkas auch die Brieftasche, in der neben einer kleinen Summe Geldes sich auch der Personalausweis der Besitzerin fand. Doch als das schwarze Girl sich den Ausweis ansah, wurde sie noch aufgeregter: „Oh na! So eine alte Omi! Die ist ja schon über achtzig! Und - die hat auch noch ausgerechnet heute Geburtstag! Auch das noch!“ Sie erschrak sogar ein wenig, als sie daran dachte, dass die Omi sicher gerade schon ihren Ehrentag feiern wollte und dabei - gar nichts hören konnte! „Oh nein! Das ist doch sicher schrecklich; bestimmt hat sie Gäste! Ihre Kinder vielleicht - oder sonst jemanden! Und dann so ein Missgeschick. Und nun - oh je, die wohnt ja nicht mal hier!“

Nun wurde Dorkas endgültig hektisch. Vergessen waren Zoo und Personalabteilung. Alles, was sie beschäftigte, war nur noch die Frage, wie um alles in der Welt man die Tasche und das kleine Hörgerät so schnell wie möglich zu der alten Dame bringen könnte. „Hundertfünfzig Kilometer! Mann, das ist kein Pappenstiel“, sie schüttelte den Kopf, „da kann ich nicht mal eben schnell mit einem Taxi oder so hinfahren.“ Sie grübelte angestrengt, und tatsächlich fiel ihr nach ein paar Sekunden die rettende Lösung ein: „Die Bullen! Wozu ist die Polizei denn schließlich da, wenn nicht, um ollen Omis zu helfen?“ Und spornstreichs schnappte sie die fremden Sachen, drehte sich auf dem Absatz herum und eilte, so schnell sie konnte, zum nächsten Polizeirevier.

„Guten Tag, ich habe hier eben gerade da in einer Telefonzelle diese Tasche gefunden!“, platzte Dorkas aufgeregt heraus.

„Das ist aber nett, dass Sie sie gleich herbringen. Das Fundbüro hätte es doch aber auch getan.“ Interessiert sah der Beamte sie an.

„Nee, eben nicht“, erwiderte Dorkas hektisch, „ihr müsst - sorry; Sie müssen das Ding da hinbringen! Gleich! Die alte Dame hat Geburtstag heute! Und nun hört sie doch nichts! Hat doch das Hörgerät nicht!“ Und die junge Krankenschwester hielt ihrem uniformierten Gegenüber das winzige Gerät unter die Nase.

„Woher wissen Sie denn, dass die Dame heute Geburtstag hat?“

„Mann! Na, da ist doch ihr Ausweis drin! In der Tasche, meine ich. Ich hätte sie ja auch selbst zurückgebracht, aber die wohnt nicht hier! Wohnt weit weg...“

„Hm. Na ja, wenn das so ist“, und er öffnete die Tasche und besah sich den Ausweis, „das ist nicht ganz einfach. Nicht unser Bezirk, verstehen Sie?“

Dorkas schüttelte energisch ihren Kopf: „Na und? Da muss man doch aber irgendwie helfen! Das geht doch nicht, dass man die alte Dame...“

„Ja, ja, ist ja schon gut. Beruhigen Sie sich mal, junge Frau. Ich will sehen, was ich tun kann!“, meinte der mittelalte und nicht ganz schlanke Polizist begütigend zu Dorkas: „Ich funke eben mal schnell durch.“

Ungeduldig sah Dorkas, wie er in einem Nebenraum verschwand, durch dessen angelehnte Türe sie nur undeutlich irgendwelche Stimmen und das Quaken und Piepen einer Sprechfunkanlage hörte. Das dauerte ihr schon alles wieder viel zu lange... Doch schon bald kam der Polizist zurück. Er strahlte über das ganze Gesicht, als er verkündete: „Wir haben's! Gleich kommt eine Streife, die die Tasche mitnehmen und bis zur Grenze unseres Zuständigkeitsbereiches bringen wird. Da holen sie die Kollegen aus dem Nachbarbezirk ab und transportieren sie weiter bis zu ihrer Grenze. Und die dritte Streife bringt sie dann zu der alten Dame! Eine Staffelfahrt quasi.“ Der Polizist lachte und war sichtlich stolz, als er Dorkas' ungläubiges Gesicht sah: „Da staunen Sie, was? Ja, manchmal helfen wir auch“, meinte er etwas sarkastisch, und dann, zu Dorkas gewandt: „Möchten Sie eventuell mitfahren? So eine ehrliche und energische Finderin; vielleicht will sich die alte Dame ja bei Ihnen bedanken?“

Dorkas runzelte die Stirn und sah auf ihre Uhr: „Na ja, viel Zeit habe ich eigentlich nicht. Und ich muss auch noch telefonieren unbedingt... Und wie komme ich wieder zurück? Habe noch Nachtschicht, wissen Sie?“

Wieder runzelte der Polizist die Stirn und ging noch einmal in den Nebenraum. Nach nicht mal einer Minute war er wieder da: „Wann müssen Sie denn zum Dienst?“

„Zweiundzwanzig Uhr“, entgegnete Dorkas, „Nicht mal mehr sieben Stunden. Ich denke doch, es genügt, wenn Sie die Sachen hinbringen.“ Der Polizist winkte ab: „Na, wenn's weiter nichts ist als die Rückfahrt - die Kollegen würden Sie auch wieder mitnehmen, wenn Sie wollen. Die alte Dame würde sich sicher freuen! Und die Kollegen würden Sie auch wieder rechtzeitig in Ihre Dienststelle bringen. Na ja, und Anrufen ist auch nicht eines der Probleme, das unlösbar wäre. Bitte sehr!“, und er machte eine einladende Geste in Richtung des etwas altmodischen Telefonapparates, den er gerade schwungvoll auf den Tresen stellte. Nun strahlte Dorkas übers ganze Gesicht: „Na gut. Sie haben mich überredet.“

Jetzt erst nahm sie sich die Zeit, ihr Gegenüber etwas genauer zu betrachten, und dann meinte sie nachdenklich: „Das ist wirklich nett von Ihnen. Ich bin übrigens Schwester Dorkas!“

„Oberwachtmeister Specht“, erwiderte der nette Polizist, „vielen Dank für die Blumen. Hören wir nicht oft - doch in diesem Fall gebührt der Dank Ihnen. Und nun entschuldigen Sie mich bitte, ich muss da mal eben noch - und dann können Sie auch in Ruhe telefonieren, bis der Streifenwagen da ist. Auf Wiedersehen.“ Und schon war er verschwunden.

Eben gerade hatte Dorkas den Telefonhörer wieder aus der Hand gelegt, da betraten auch schon zwei weitere Polizisten die Wache und kamen direkt auf das schwarzhäutige Mädchen zu: „Sind Sie die junge Frau mit dieser brandeiligen Fundsache?“ Und kaum hatte Dorkas genickt, hieß es: „Na, dann kommen Sie mal!“ Und einen Augenblick später saßen sie schon im Streifenwagen, brausten davon - und Dorkas durfte sogar vorne sitzen.

Nach gut fünfzehn Minuten hatten sie die Innenstadt verlassen, und noch rasanter ging es fortan auf einer Ausfallstraße dahin. Obwohl Dorkas kein Auto besaß und die Dinger auch nicht sonderlich mochte - so wie man das in letzter Zeit auch bei einigen anderen Menschen beobachten konnte - genoss sie doch die schnelle Fahrt. Und sie hoffte, dass niemand, den sie kannte, sie in dem Streifenwagen sehen würde. Sie verspürte absolut keine Lust, sich hinterher am Ende mit langwierigen Ausreden deswegen noch erklären zu müssen. Denn schließlich; denken nicht die meisten Leute erst mal etwas Schlechtes, wenn man in einem Streifenwagen gefahren wird und selbst kein Polizist ist?

Fast zu schnell für Dorkas' Geschmack hielt der Wagen schon bald an einer Abfahrt hinter einer Baumgruppe an, genau hinter einem vergitterten, grünen Bus. „Ach, du liebes Bisschen! Nun soll ich wohl auch noch mit 'ner grünen Minna fahren“, lästerte sie etwas pikiert und bereute fast doch, überhaupt mitgefahren zu sein, „ist ja bloß gut, dass mich hier draußen garantiert niemand mehr sieht.“

„Tut mir Leid, aber einen anderen Wagen haben wir auf die Schnelle nicht gehabt“, erklärte die junge Polizistin, die ihr gerade aus dem Bus entgegensprang, „die Streife, die das eigentlich übernehmen sollte, ist zu einem Verkehrsunfall gerufen worden.“

„Ja, ja, immer diese Automachos“, meinte Dorkas, nachdem sie sich rasch von den beiden Polizisten verabschiedet hatte und zu der Polizistin nach vorn in das schon recht mitgenommene Gefährt gestiegen war, „aber dieser Wagen hier hat wohl auch schon einiges hinter sich?“ Sie hatte Kratzer und Dellen an der Seite gesehen, und sie war sich nicht ganz sicher, ob da nicht kurz über dem Radkasten gar auch ein kreisrundes Einschussloch gewesen war.

„Das ist doch normal“, entgegnete das kurzhaarig blonde Wesen ganz entspannt, „diese Einsatzfahrzeuge müssen ja immer nur dahin, wo es wirklich brenzlig wird. Da sind schnell mal ein paar Lack- und Blechschäden von irgendwelchen Knüppeln, Pflastersteinchen - oder diesen fiesen, kleinen Dingern aus Metall, die schneller fliegen, als man gucken kann...“

„Oh, Mann“, meinte Dorkas zerknirscht, „ist ja aber nicht gerade lustig. Genauso wenig wie das bei uns. Wir dürfen die Reste solcher Veranstaltungen dann immer wieder zusammenflicken und diese kleinen, fiesen Dinger aus Menschenkörpern puhlen.“

„Ärztin?“, fragte die Polizistin verwundert und zog eine Augenbraue hoch.

„Nee, nee. Bloß Krankenschwester“, entgegnete Dorkas etwas kleinlaut.

„Bloß? Sind auch die, die immer die Drecksarbeit machen dürfen. Wie wir.“

Und mit einem grimmigen Kopfnicken wurde die Übereinkunft der beiden weiblichen Wesen darin besiegelt, dass sie wohl augenscheinlich irgendwie im selben Boot saßen.

Gerade noch so schnell es erlaubt war, jagte der grüne Kleinbus die zum Glück recht unbelebte Landstraße entlang. Verträumt sah Dorkas aus dem Fenster. Sie wusste selbst nicht warum, doch irgendwie fühlte sie sich gleich wohl bei der jungen Polizistin, obwohl sie nun schon seit einigen Minuten kein Wort mehr gewechselt hatten. Und schon nach einer halben Stunde schien die Fahrt viel zu schnell zu Ende zu sein, denn hinter einer Kreuzung hielt die grüne Minna an. Die junge Beamtin sah verwundert auf die Uhr: „Nanu? Die Kollegen müssten doch eigentlich schon da sein. Na ja, warten wir halt noch einen Moment.“ Die beiden stiegen aus und spähten die Straße entlang, doch kein anderes Polizeiauto kam, um Dorkas abzuholen. Nun war das Sprechfunkgerät gefragt, und dieses konnte nach zwei Minuten vergeblichen Rufens auch wirklich neue Informationen bringen. Allerdings keine guten. „Die Kollegen hatten unterwegs eine Panne. Und einen anderen Wagen haben sie erst in einer Stunde frei“, dolmetschte die junge Frau das für Dorkas fast unverständliche Kauderwelsch aus dem Funkgerät.

„Was machen wir denn jetzt?“, fragte Dorkas traurig. „Ich habe doch nicht so viel Zeit! Und die Omi braucht ihr Hörgerät doch zum Kaffeetrinken! Wenn es nicht schon zu spät ist!“

Die Polizistin runzelte nachdenklich ihre Stirn. Dann knallte sie entschlossen ihre Tür zu, schnallte sich wieder an und startete ihr Auto: „Na, dann wollen wir mal! Ist ja irgendwie ein Notfall, wenn man so will.“ Und schon jagten die beiden weiter die Landstraße entlang.

„Bekommst du denn da keinen Ärger, wenn du nun so einfach...“, Dorkas hatte in ihrer Aufregung glatt das 'Sie' vergessen.

Die junge Beamtin ignorierte es. „Vorschriften muss man manchmal auch ein bisschen dehnen“, meinte sie grinsend, doch auch mit etwas Resignation in ihrer Stimme, „nicht, dass es nachher heißt, wir wären unflexibel.“ Dann lachte sie etwas heiser, und Dorkas beeilte sich zu beteuern: „So was würde ich doch nie behaupten! Und nach dem heutigen Tage“, sie sah das blonde Wesen an, „nach dem heutigen Tage meine ich das sogar ehrlich.“

„Das ist nett“, erwiderte die Polizistin leise und lächelte still.

Inzwischen waren sie in dem kleinen Ort angekommen, in dem die alte, schwerhörige Geburtstagsdame wohnte. Kleine Häuser duckten sich zwischen grünen Obstbäumen, und hie und da rannte eilig ein Huhn über die Straße und verlangte so der Fahrerin des zerschossenen Einsatzfahrzeuges volle Konzentration ab.

„Da! Da ist es wohl!“ Dorkas wies mit ihrem Finger auf ein Haus, vor dem ungewöhnlich viele Autos parkten: „Das könnte doch die Geburtstagsgesellschaft sein!“ Und tatsächlich; es war die richtige Hausnummer. Das Polizeifahrzeug rollte langsam vorüber, ehe es etwas abseits anhielt. Die Polizistin sah ungeduldig auf die Cockpituhr: „Tut mir Leid, aber ich muss wieder zurück. Aber ich werde mich darum kümmern, dass die Kollegen von hier dich in einer Stunde wieder abholen.“

„Schade. Ich dachte, du - Sie würden noch mitkommen.“ Dorkas fühlte sich hier plötzlich so ganz allein und vor der Begegnung mit ihr vollkommen fremden Menschen unbehaglich.

„Nur keine Angst! Sie werden dich schon nicht mit der Torte erschlagen“, lachte die Polizistin, „ich heiße übrigens Pia. Pia Kolibri!“

Da musste Dorkas kichern. „Entschuldige, aber das ist ein wirklich ungewöhnlicher Name“, und sie hielt ihr die Hand hin: „Ich bin Dorkas M'hugi. Du bist nett. Vielen Dank. Komm gut zurück und lass dich nicht wegfangen.“

„Mach‘s gut. Und lass du dich hier nicht von den Kaffeetanten aus lauter Dankbarkeit abfüllen!“ Fröhlich winkte Dorkas der ihre Vorschriften dehnenden Pia und dem zerbeulten Auto mit den Gitterfenstern noch hinterher, als dieses beim Anfahren knirschend kleine Staubwolken von der unbefestigten Dorfstraße empor schleuderte. Bald war es aus ihrem Blickfeld verschwunden, und mit etwas weichen Knien machte Dorkas sich auf, die paar Schritte bis zu dem Geburtstagshaus hinter sich zu bringen. Und als sie vor der Eingangstür angekommen war und auf den Klingelknopf drückte, da krallte sie ihre Finger in das alte, schwarze Leder der Handtasche.

Eine mittelalterliche und mittelschwer untersetzte Dame mit blondierten Haaren und einer sehr auffallenden Bemalung im Gesicht öffnete die Türe und sah die schwarzhäutige, junge Frau misstrauisch, ja beinahe unfreundlich an. Es dauerte ein paar Sekunden, bis Dorkas' entsetzte und doch faszinierte Augen sich von dem großen, protzigen Ohrgehänge gelöst hatten, das unter der perfekt dauergewellten Kunstfrisur hektisch baumelte, und sie ihr Anliegen vorbringen konnte: „Guten Tag. Ich bin Schwester Dorkas, und ich habe die Handtasche und das Hörgerät einer Frau Triesetau gefunden! Könnte ich wohl einmal kurz zu ihr, um es ihr zurückzugeben, bitte?“

Da erhellte sich das unfreundliche Gesicht vor ihr. Eine regelrechte Verwandlung vollzog sich an Dorkas' Gegenüber, als dieses sie plötzlich sanft am Arm packte und ins Haus zog. Noch im Flur schallerte es so laut, dass Dorkas' Ohren klingelten: „Herta, das glaubst du nicht! Hier ist eine junge Frau, die dein Hörgerät gefunden hat!“ Und schon ging die Stubentüre auf, und Dorkas wurde unversehens eingetaucht in ein verwirrendes Gemisch vieler fremder Leute, die aufgeregt und hektisch durcheinander wuselten mit Kuchentellern, Kaffeekannen, Tassen, Blumensträußen und dergleichen geburtstagsfeiertypischen Utensilien. Immer noch an ihrem Arm gepackt, hörte Dorkas wieder dicht an ihrem Ohr die laute, schrille Stimme: „Heeerta? Wo ist denn Herta hin?“

„Die is' schon draußen“, entgegnete eine ruhige, tiefe Stimme. Dorkas sah sich um und entdeckte einen alten Mann mit einer Lesebrille, der scheinbar unbeteiligt an dem Ganzen etwas abseits in einem Ohrensessel saß und eben eine Zeitung niederlegte, um sie freundlich und interessiert anzusehen: „Die wird sich aber freuen! Is' nämlich janz unjlücklich, weil se nischt hört! Ich hab ja immer jesacht, die soll sich so'n Dingen eenfach implantiern lassen. Aber nee, nee - 'n Fremdkerper will se ja nich hann in ihr'n Kopp! Na ja, jeht man raus in'n Jahrten!“ Dann zupfte er seine alte, braune Wollweste zurecht und nahm seine Zeitung wieder vor die Nase.

Wieder wurde Dorkas abgeführt, diesmal in Richtung dieses Etwas, das der freundliche Herr als 'Jahrten' bezeichnet hatte. Als sie wieder hinaus ins Freie trat, atmete sie erst einmal tief durch - die vielen Leute in dieser fremden Umgebung hatten sie etwas beklommen gemacht. Nun sah sie sich um - auch hier war es nicht viel ruhiger als drinnen. An einer ellenlangen, weiß gedeckten Tafel saßen schon so an die dreißig Menschen, die sie alle mit einem großen Hallo begrüßten. Die frohe Kunde vom wiedergefundenen Gehör des Geburtstagskindes hatte in Windeseile bald auch den letzten erreicht, und Dorkas wurde sofort ans andere Ende der Geburtstagstafel durchgeschoben.

Sie wusste gar nicht, wie ihr geschah, als sie plötzlich unvermittelt vor dem Geburtstagskinde stand und es auf einmal ringsum erwartungsvoll stiller wurde. Die alte, schlanke Dame sah sie freundlich lächelnd an, und sie gefiel Dorkas gleich, weil sie sich mit ihren glatten, kurzen, grauen Haaren wohltuend von der beinahe allgegenwärtigen Aufgedonnertheit der weiblichen und den baumelnden Krawatten der männlichen Gäste ringsum abhob. Wortlos reichte sie der Jubilarin die Tasche und das Hörgerät, das diese sich erleichtert sofort einsetzte. Und erst dann fiel Dorkas ein: „Und meinen herzlichen Glückwunsch auch!“

Noch immer lächelnd, ergriff die alte Dame sanft Dorkas' Arm: „Vielen Dank. Ich weiß nicht, wie ich Ihnen das vergelten kann.“ Sie sah auf Dorkas' dunkle Haut und meinte dann anerkennend: „Und so exotischen Besuch - also den hatten wir hier bisher noch nie. Setzen Sie sich doch etwas!“ Und ohne Dorkas' Reaktion abzuwarten: „Erna! Bring doch hier mal gleich was Kaffee und Torte!“ Dorkas wagte gar nicht, dieser nachdrücklichen Einladung zu widerstehen. Gehorsam setzte sie sich auf den Stuhl neben der alten Dame, die resolut sogleich ein offenbar schon in Beschlag genommenes Gedeck beiseiteschob, so dass Dorkas zaghaft einwandte: „Aber - ich will hier niemandem seinen Platz wegnehmen.“

„Ach was!“, entgegnete die alte Dame entschieden: „Wem sonst, wenn nicht Ihnen, gebührt heute dieser Platz?“

„Aber viel Zeit habe ich wirklich nicht. Ich muss - muss nachher noch zum Dienst.“

„Dienst?“, fragte ihr Gegenüber: „Was tun Sie denn?“

„Ich bin Krankenschwester.“

„Oh! Das ist nicht schlecht“, meinte die alte Dame, „Krankenschwester ist ein sehr ehrbarer und verantwortungsvoller Beruf. Und es ist natürlich keine Frage, dass wir dafür sorgen, dass Sie pünktlich Ihren Dienst antreten können! Klaus?“

Doch der Angesprochene, ein etwa vierzigjähriger Mann, der ungefähr fünf Stühle weiter weg saß, hielt nur sichtlich zerknirscht ein fast ausgetrunkenes Bierglas empor. Missmutig schüttelte die alte Dame den Kopf: „Tja, wer um die Kaffeezeit schon Bier trinken kann, der kann auch gleich mal ein Taxi bestellen für nachher!“

„Aber - die Polizei hat mich hergebracht. Und die will mich schon wieder abh...“

„Klaus, und die Polizei rufst du auch an! Die brauchen nicht kommen! Wo gibt’s denn so etwas? Mit der Polizei!“, und zu Dorkas, etwas leiser, „Wenn Sie nun jemand sieht! Mit der Polizei! Also das ist doch unangenehm!“

„Tja, na ja - so ganz unrecht haben Sie da wohl nicht. Obwohl es Schlimmeres gibt“, stimmte Dorkas zu. Denn ganz geheuer war ihr der Gedanke noch immer nicht, in einem Polizeifahrzeug wieder in bekannte Gefilde zurückzukehren, wo sie jemand erkennen könnte. Auch wenn sie irgendwie doch gehofft hatte, diese Pia noch einmal wiederzusehen.

Inzwischen standen eine Tasse Kaffee und ein beeindruckendes Stück Torte vor Dorkas' Nase. Die Aufmerksamkeit der anderen Gäste hatte sich, abgesehen von ein paar vereinzelten, neugierigen Blicken, wieder anderen Dingen zugewandt, und so widmete sie sich für die nächsten zehn Minuten ganz der leckeren Süßigkeit. Während sie aß, fiel ihr auf, dass das Ganze hier offenbar recht locker gehandhabt wurde. Einige Gäste aßen auch gerade Kuchen, andere liefen herum, unterhielten sich und brachten benutztes Geschirr weg, und ab und an setzte sich irgendwo noch jemand hin, schaufelte sich etwas aus dem reichen Angebot der Geburtstagstafel auf seinen Teller und ließ es sich schmecken. „Komisch“, dachte sich Dorkas, „das Tantchen macht eigentlich eher den Eindruck, als ob sie alles in Zucht und Ordnung halten würde...“

„Wir machen das immer schichtweise“, schien die alte Dame Dorkas' Gedanken erraten zu haben, „wir haben zwar den Garten, aber trotzdem ist einfach nicht genug Platz für alle auf einmal. Die Verwandten und Bekannten, die sich in 83 Jahren so ansammeln können, sind eben doch recht zahlreich.“ Sie lachte, und Dorkas nickte, mit vollem Munde kauend.

Als auch noch ein zweites, allerdings erheblich kleineres Stück Kuchen auf Nimmerwiedersehen in ihrem Bäuchlein verschwunden war, war Dorkas proppesatt, und sie wehrte sich freundlich, aber entschieden gegen alle weiteren Versuche, sie zum Fortsetzen der Völlerei zu bewegen. Nur noch eine zweite Tasse Kaffee nahm sie gerne an und hielt sich noch für eine Weile daran fest, und dann wurde es auch schon langsam Zeit für sie, wieder zu verschwinden. Klaus meinte zwar, das Taxi wäre ja noch nicht da, aber Dorkas wollte sich doch lieber schon verabschieden, denn der Fahrer sollte zumindest nicht warten müssen. Und so richtig - so ganz und gar wohl, fühlte sie sich unter den vielen fremden Menschen noch immer nicht.