Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

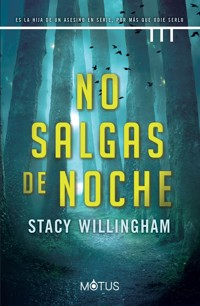

- Herausgeber: Motus

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Sprache: Spanisch

Hace un año, la vida de Isabelle Drake cambió para siempre: su hijo pequeño, Mason, fue robado de la cuna una noche mientras ella y su marido dormían en la habitación de al lado. Al poco tiempo, el caso dejó de interesarle a la policía: había poca pruebas y ninguna pista. Sin embargo, Isabelle no puede descansar hasta que le devuelvan a su bebé. Excepto por alguna siesta ocasional o un pequeño desmayo en el que suele perder la noción del tiempo, no ha dormido en un año. Toda su existencia gira en torno a encontrar a su hijo, pero no puede seguir así para siempre. Con la esperanza de descubrir alguna pista, acepta ser entrevistada por un podcaster de crímenes reales, aunque revivir su pasado le da miedo. Y ahora está comenzando a dudar sobre lo que pasó realmente la noche de la desaparición de Mason. Empieza a desconfiar de todos... incluso de ella misma. Pero está obligada a descubrir la verdad, sin importar hasta dónde la lleve.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 496

Veröffentlichungsjahr: 2023

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

no te duermas

Stacy Willingham

Traducción: Vanesa Fusco

Título original: All the Dangerous Things

Edición original: Minotaur Books, un sello de St. Martin's Publishing Group

© 2023 Stacy Willingham

© 2023 Trini Vergara Ediciones

www.trinivergaraediciones.com

© 2023 Motus Thriller

www.motus-thriller.com

España · México · Argentina

ISBN: 978-84-19767-03-5

Índice de contenidos

Portadilla

Legales

Dedicatoria

Prólogo

Capítulo 1

Capítulo 2

Capítulo 3

Capítulo 4

Capítulo 5

Capítulo 6

Capítulo 7

Capítulo 8

Capítulo 9

Capítulo 10

Capítulo 11

Capítulo 12

Capítulo 13

Capítulo 14

Capítulo 15

Capítulo 16

Capítulo 17

Capítulo 18

Capítulo 19

Capítulo 20

Capítulo 21

Capítulo 22

Capítulo 23

Capítulo 24

Capítulo 25

Capítulo 26

Capítulo 27

Capítulo 28

Capítulo 29

Capítulo 30

Capítulo 31

Capítulo 32

Capítulo 33

Capítulo 34

Capítulo 35

Capítulo 36

Capítulo 37

Capítulo 38

Capítulo 39

Capítulo 40

Capítulo 41

Capítulo 42

Capítulo 43

Capítulo 44

Capítulo 45

Capítulo 46

Capítulo 47

Capítulo 48

Capítulo 49

Capítulo 50

Capítulo 51

Capítulo 52

Capítulo 53

Capítulo 54

Capítulo 55

Capítulo 56

Capítulo 57

Capítulo 58

Capítulo 59

Capítulo 60

Epílogo

Nota de la autora

Si te ha gustado esta novela...

Stacy Willingham

Manifiesto Motus

Para mi hermana mayor, Mallory.

Dormir, ese pequeño adelanto de la muerte. Cómo lo detesto.Anónimo

PRÓLOGO

Hoy es el día trescientos sesenta y cuatro.

Trescientos sesenta y cuatro días desde la última noche que dormí. Son casi nueve mil horas. Quinientos veinticuatro mil minutos. Treinta y un millones de segundos.

También se puede ver desde el otro punto de vista: cincuenta y dos semanas. Doce meses.

Todo un año sin una sola noche de descanso.

Un año de ir dando tumbos por la vida en un estado de sueño semiconsciente. Un año de abrir los ojos y encontrarme en otra habitación, en otro edificio, sin recuerdo alguno de cómo había ido ni de cómo había llegado.

Un año de pastillas para dormir, gotas para los ojos y litros de café. De dedos temblorosos y párpados caídos. De entrar en una íntima confianza con la noche.

Todo un año desde que se llevaron a mi Mason y, aun así, no he conseguido acercarme a la verdad.

CAPÍTULO 1

Ahora

—Isabelle, sales en cinco minutos.

Mis pupilas se clavan en un punto de la alfombra. Un punto sin trascendencia, a decir verdad, salvo por el hecho de que mis ojos parecen estar a gusto con él. Los alrededores se vuelven difusos a medida que el punto, mi punto, se vuelve más nítido, más claro. Como si tuviera visión de túnel.

—Isabelle.

Ojalá siempre pudiera tener visión de túnel: la capacidad de concentrarme en una sola cosa que yo elija a la vez. Que lo demás se vuelva interferencia. Ruido blanco.

—Isabelle.

Zas.

Ahora tengo una mano delante de la cara agitándose. Oigo el chasquido de unos dedos. Me hace pestañear.

—Tierra llamando a Isabelle.

—Perdón —digo agitando la cabeza, como si el movimiento fuera a despejar la niebla al igual que unos limpiaparabrisas apartan la lluvia. Pestañeo varias veces más para intentar encontrar el punto otra vez, pero ya no está. Sé que ya no está. Se ha vuelto a fundir con la alfombra, ha caído en el olvido, lo que yo desearía hacer—. Perdón, sí. Salgo en cinco minutos.

Levanto el brazo y bebo un sorbo de mi café: fuerte, negro, rechinante cuando mis labios agrietados se pegan al borde del vaso desechable. Antes paladeaba el sabor del café de la mañana. Adoraba el aroma que invadía la cocina; la calidez de una taza contra los dedos, fríos y entumecidos de haber estado en el porche de atrás, viendo salir el sol con las gotas del rocío de la mañana formándose sobre mi piel.

Pero no era el café lo que necesitaba, ahora lo sé. Era la rutina, lo conocido. Una sensación reconfortante contenida en una taza, como esos fideos deshidratados a los que se les echa agua del grifo antes de meterlos en el microondas y llamarlos comida. Pero lo reconfortante, la rutina, son cosas que dejaron de importarme. Sentirme reconfortada es un lujo que ya no puedo darme, y la rutina…, bueno. Hace mucho que tampoco la tengo.

Ahora solo necesito la cafeína. Necesito mantenerme despierta.

—Sales en dos minutos.

Levanto la vista hacia el hombre que tengo delante, parado con un portapapeles apoyado contra la cadera. Asiento con la cabeza, me termino el café y saboreo la punzada de amargura. Tiene un sabor asqueroso, pero no me importa. Cumple su función. Meto la mano en el bolso y saco un frasco de gotas para los ojos, con las que alivio el enrojecimiento, y echo tres gotas en cada ojo con precisión experta. Supongo que esta será mi rutina ahora. Luego me pongo de pie, paso las manos por la parte delantera de los pantalones y me doy una palmada en los muslos, indicando que estoy lista.

—Si eres tan amable de seguirme.

Extiendo el brazo para indicar al hombre que me muestre el camino. Y entonces lo sigo. Salimos por la puerta y pasamos por un pasillo mal iluminado; las luces fluorescentes me zumban en los oídos como una silla eléctrica que cobrara vida. Pasamos por otra puerta; el tenue sonido de los aplausos estalla en cuanto esta se abre y entramos. Paso junto al hombre, voy hacia el borde del escenario y me quedo parada detrás de un telón negro, con el público casi a la vista.

Esto es grande. Lo más grande que he hecho.

Me miro las manos, en las que antes tenía tarjetas de notas con los temas garabateados a lápiz. Unas instrucciones breves, tipo telegrama, para recordar qué decir y qué no, cómo ordenar la historia como si siguiera una receta, con cuidado y meticulosidad, espolvoreando los detalles en la medida justa. Pero ya no las necesito. Ya lo he hecho demasiadas veces.

Además, no queda nada nuevo que decir.

—Y ahora, estamos listos para recibir a la persona que todos vosotros habéis venido a ver.

Observo al hombre hablar en el escenario, a tres metros de distancia, con la voz que retumba en los altavoces. Parece que estuviera en todas partes: delante de mí, detrás. Dentro, en cierto modo. En lo más profundo de mi pecho. Se oye otra vez la ovación del público, y yo me aclaro la garganta, me recuerdo a mí misma por qué estoy aquí.

—Damas y caballeros de la TrueCrimeCon, es un honor presentarles a nuestra principal conferenciante… ¡Isabelle Drake!

Salgo a la luz, caminando con determinación hacia el presentador cuando este me indica que suba al escenario. El público empieza a gritar, algunas personas se ponen de pie, aplauden, apuntándome con los ojitos brillantes de sus iPhones, que me absorben, me miran fijamente.

Me giro hacia la audiencia y contemplo sus siluetas con los ojos entrecerrados. La vista se adapta un poco y saludo con la mano, esbozando una sonrisa débil hasta que me detengo en el centro del escenario.

El presentador me da un micrófono y yo lo cojo, asintiendo con la cabeza.

—Gracias —digo, y la voz suena como un eco—. Gracias a todos por venir este fin de semana. Qué increíble grupo de conferenciantes.

El público vuelve a estallar, y aprovecho esos segundos para echar un vistazo a la multitud de caras, como hago siempre. Son mujeres en su mayoría. Siempre son mujeres. Mujeres mayores en grupos de cinco o diez, disfrutando de esta tradición anual, de la posibilidad de abandonar su vida y sus responsabilidades y sumergirse en un mundo de fantasía. Mujeres jóvenes, veinteañeras, con aire asustadizo y un poco avergonzadas, como si acabaran de descubrirlas viendo pornografía. Pero también hay hombres. Maridos y novios que han sido traídos a la fuerza; de esos con gafas de montura de metal, barba de tres días y codos protuberantes que sobresalen de los brazos como los nudos de las ramas. Los hay que se quedan solos en un rincón, otros que se quedan mirándote lo suficiente para generarte incomodidad, y los policías que controlan los pasillos conteniendo bostezos.

Y entonces me fijo en la ropa.

Una chica lleva una camiseta estampada con la frase “Vinos seriales y crímenes reales”, con la r en forma de pistola; otra luce una camiseta blanca con manchas rojas, que me imagino que simularán sangre. Después veo a una mujer con una camiseta que dice “Bundy. Dahmer. Gacy. Berkowitz”. Recuerdo haber pasado junto a una igual en la tienda de regalos. Estaba sujeta a un maniquí, exhibida como las caras camisetas de grupos que se venden en los conciertos, recuerdos para aficionados acérrimos.

Tengo la ya conocida sensación de la bilis que me sube por la garganta, tibia y ácida, y me obligo a apartar la mirada.

—Como seguramente saben todos, me llamo Isabelle Drake, y mi hijo, Mason, fue secuestrado hace un año —digo—. Su caso sigue sin resolverse.

Chirrían las sillas; se aclaran las gargantas. Una mujer de aspecto tímido, sentada en la primera fila, niega despacio con la cabeza, con lágrimas en los ojos. Lo está disfrutando, lo sé. Es como si estuviera viendo su película preferida, comiendo palomitas distraídamente mientras sus labios se mueven levemente, recitando cada palabra. Ya ha escuchado mi discurso; sabe lo que pasó. Lo sabe, pero todavía no es suficiente. No es suficiente ninguna de estas personas. Los asesinos de las camisetas son los villanos; los uniformados del fondo, los héroes. Mason es la víctima… y no sé bien qué vengo a ser yo.

La única superviviente, quizás. La que tiene una historia que contar.

CAPÍTULO 2

Me acomodo en mi asiento. Del lado del pasillo. Generalmente, prefiero estar del lado de la ventanilla. Así tengo donde apoyarme y cerrar los ojos; no para dormir, precisamente, sino para dormitar. “Microsueño” es el término que usa mi médico. Es algo que todos hemos visto alguna vez, sobre todo en los aviones: el temblor de los párpados, el vaivén de la cabeza, entre dos y veinte segundos de inconsciencia hasta que el cuello vuelve a erguirse de un tirón, con una fuerza asombrosa, como una escopeta montada, lista para el disparo.

Miro el asiento que está a mi derecha: vacío. Espero que quede desocupado. El avión despega dentro de veinte minutos; la puerta de embarque está a punto de cerrar. Y cuando cierre, podré cambiar de asiento. Y podré cerrar los ojos.

Podré intentar, como desde hace un año, descansar al fin un poco.

—Disculpe.

Me sobresalto y alzo la vista hacia la azafata que tengo enfrente. Está repiqueteando con los dedos contra el respaldo de mi asiento y me lanza una mirada condenatoria.

—Necesitamos que mantenga el respaldo del asiento en posición vertical, por favor.

Bajo la mirada y presiono el botoncito plateado del apoyabrazos; siento que el respaldo empieza a adoptar un ángulo recto y se me contrae el estómago. La azafata comienza a alejarse mientras va cerrando las puertas de los portaequipajes, pero extiendo el brazo y la detengo.

—¿Podría traerme agua con gas?

—Comenzaremos con el servicio de bebidas en cuanto despeguemos.

—Por favor —agrego, tomándola del brazo con más fuerza al ver que comienza a irse—. Si no es mucha molestia. He estado hablando todo el día.

Me toco la garganta para enfatizar la idea, y ella observa a los demás pasajeros a ambos lados del pasillo, que se retuercen con incomodidad mientras se ajustan los cinturones de seguridad o revuelven las mochilas en busca de auriculares.

—Bueno —dice ella, con los labios apretados—. Un momento, por favor.

Sonrío, asiento con la cabeza, y vuelvo a acomodarme en mi sitio. Echo un vistazo por el avión para ver a los pasajeros con quienes compartiré el aire recirculante durante las cuatro horas de viaje entre Los Ángeles y Atlanta. Es algo a lo que suelo jugar, intento imaginar por qué están aquí, qué circunstancias de la vida los trajeron a este momento exacto, con este preciso grupo de desconocidos. Me pregunto qué habrán estado haciendo o qué planearán hacer.

¿Van a algún lado o vuelven a su casa?

Primero poso la vista en un niño que está sentado solo, con unos auriculares gigantescos que le devoran las orejas. Imagino que es el resultado de un divorcio, a quien un fin de semana al mes lo transportan de una punta a la otra del país como si fuera un paquete. Empiezo a imaginar qué aspecto podría haber tenido Mason a esa edad: los ojos verdes podrían haberse vuelto aún más verdes, dos esmeraldas idénticas, destellantes como los ojos de su padre, o quizá la piel suave de bebé podría haber adoptado mi tonalidad aceitunada, un bronceado natural sin necesidad de haber estado al sol.

Trago saliva con fuerza y me obligo a apartar la mirada, giro hacia la izquierda y observo a los demás.

Hay hombres mayores con portátiles y mujeres con libros; adolescentes despatarrados en el asiento con un teléfono móvil en la mano y las rodillas desgarbadas que se chocan contra el respaldo de enfrente. Algunas de estas personas viajan a una boda o a un funeral; otras emprenden un viaje de negocios o una escapada clandestina pagada con dinero en efectivo. Y varias de estas personas tienen secretos. Todas, en realidad. Pero algunas tienen secretos de verdad, de los complicados. De esos profundos, oscuros y sombríos que acechan debajo de la piel, corren por las venas y se propagan como una enfermedad.

De esos que se dividen, se multiplican y se vuelven a dividir.

Me pregunto quiénes serán: quiénes tendrán esos secretos que tocan todos y cada uno de los órganos y los pudren. Esos secretos que se los comerán vivos por dentro.

Ninguna de estas personas podría llegar a imaginar lo que he estado haciendo yo hoy: relatando el momento más doloroso de mi vida para el disfrute de unos desconocidos. Ahora tengo un discurso. Un discurso que puedo recitar con total imparcialidad, pensado en la medida justa. Con frases que sé que quedarán bien cuando me las saquen de la boca y las impriman en los periódicos, y momentos de silencio incluidos a propósito cuando quiero que se asimile una idea. Con recuerdos cariñosos de Mason para interrumpir una escena de gran tensión cuando siento que se necesita un toque de humor. Justo cuando me adentro en el momento de la desaparición (la ventana abierta que descubrí en su habitación por la que entraba una brisa cálida y húmeda; el pequeño móvil encima de la cuna, con unos dinosauritos de peluche danzando suavemente con el viento), me detengo, trago saliva. Después recito la historia de que Mason había empezado a hablar hacía poco, que en lugar de “tiranosaurio” decía “tinosario”, y que cada vez que señalaba a las criaturitas que pendían sobre su cabeza, mi esposo comenzaba a hacer unos ronquidos exagerados, y Mason estallaba en risas hasta quedarse dormido. Entonces el público se anima a sonreír, incluso a reír. Se nota que relajan los hombros; los cuerpos vuelven a acomodarse en los asientos, y un suspiro contenido se suelta de forma colectiva. Pero eso es lo que pasa con el público, lo que aprendí hace mucho tiempo: no quieren incomodarse demasiado. En realidad, no quieren revivir lo que yo viví, cada instante horrible. Solo quieren una muestra. Quieren lo suficiente para saciar su curiosidad, pero si se vuelve demasiado amargo o escabroso o real, cierran la boca con fuerza y se van insatisfechos.

Y no es eso lo que queremos.

Lo cierto es que a la gente le encanta la violencia… a distancia, digamos. Quien no esté de acuerdo con eso niega la realidad o está ocultando algo.

—Su agua con gas.

Levanto la vista hacia el brazo extendido de la azafata, quien sostiene un vaso pequeño de un líquido transparente, con unas burbujitas que suben a la superficie y estallan con agradable efervescencia.

—Gracias —le digo cogiendo el vaso y apoyándolo en mi regazo.

—Va a tener que dejar la mesita plegada —agrega ella—. Despegaremos pronto.

Sonrío, bebiendo un sorbo para indicarle que lo entiendo. Cuando la azafata se aleja, me inclino y revuelvo en mi bolso hasta que encuentro una botellita metida en el bolsillo lateral. Mientras intento desenroscar la tapa con discreción, siento una presencia a mi lado, muy cerca.

—Mi sitio.

Levanto la cabeza con un movimiento brusco, y en parte espero ver una cara conocida. Hay algo familiar en la voz que viene de arriba, algo vago, como si fuera de alguien que conozco, pero cuando veo al hombre que está en el pasillo junto a mí, veo a un desconocido con una bolsa de TrueCrimeCon colgada de un brazo, mientras que el otro apunta al asiento de al lado.

El asiento del lado de la ventanilla.

Ve la botellita que tengo en la mano y sonríe.

—No se lo diré a nadie.

—Gracias —digo poniéndome de pie para dejarlo pasar.

Intento no fulminarlo con la mirada ante la idea de viajar a casa junto a un asistente a la convención. La verdad es que es complicado lo que me pasa con los forofos. Los odio, pero los necesito. Son un mal necesario: sus ojos, sus oídos. La atención que me presta cada uno. Porque mientras que el resto del mundo se olvida, ellos se acuerdan. Siguen leyendo cada artículo, debaten sobre sus teorías en foros de detectives aficionados, como si mi vida no fuera más que un rompecabezas divertido que quieren resolver. Se siguen acurrucando por las noches en el sillón, con una copa de merlot, mientras se pierden en la música monótona y reconfortante de Dateline, el programa sobre crímenes reales. Intentan experimentarlo sin experimentarlo de verdad. Y por eso existen eventos como la TrueCrimeCon. Por eso hay gente que gasta cientos de dólares en billetes de avión, habitaciones de hotel y entradas: para tener un lugar seguro en el que pueden disfrutar del calor sangriento de la violencia por unos días, usando de entretenimiento el asesinato de otra persona.

Pero lo que no entienden, lo que de ningún modo pueden entender, es que un día quizá se despierten y encuentren que la violencia ha salido de la pantalla del televisor y se ha aferrado a su casa, a su vida, como un parásito que clava los colmillos. Irá culebreando hasta lo más profundo y se pondrá cómoda. Irá succionándoles la sangre del cuerpo y lo convertirá en su hogar.

La gente nunca piensa que le va a pasar.

El hombre se desliza junto a mí, pasa a su asiento y empuja la bolsa debajo del asiento de enfrente. Cuando me vuelvo a acomodar, sigo con lo que estaba haciendo: el tenue chasquido del tapón al romperse, los borbotones del vodka a medida que se vierte en mi bebida. Lo revuelvo con el dedo y bebo un largo trago.

—Vi su charla.

Puedo sentir la mirada de mi compañero de asiento. Intento ignorarlo; cierro los ojos y apoyo la cabeza contra el respaldo. Espero que el vodka haga que los párpados se vuelvan pesados y puedan quedarse cerrados al menos un rato.

—Lo siento muchísimo —agrega él.

—Gracias —digo con los ojos aún cerrados. A pesar de no poder dormir, puedo fingir que duermo.

—Se le da bien —continúa el hombre. Siento su aliento en mi mejilla, el olor a chicle de menta entre las muelas—. Contar la historia, digo.

—No es una historia —lo corrijo—. Es mi vida.

Se queda un rato callado, y pienso que con eso fue suficiente. Por lo general, no intento que la gente se sienta incómoda: trato de ser cortés, interpretar el papel de la madre acongojada. Les estrecho la mano y asiento con la cabeza, con una sonrisa agradecida estampada en la cara que me quito de inmediato como si fuera pintalabios en cuanto me voy. Pero ahora no estoy en la convención. Se terminó, ya he terminado. Me voy a mi casa. No quiero seguir hablando de eso.

Oigo que el altavoz cobra vida encima de nosotros con un eco chirriante:

—Tripulación de cabina, preparen las puertas para el despegue y cross-check.

—Me llamo Waylon —dice el hombre, y puedo sentir que su brazo se dispara en mi dirección—. Waylon Spencer. Tengo un pódcast…

Abro los ojos y lo miro. Claro. La voz conocida. La camiseta ajustada con escote de pico y los vaqueros oscuros ajustados. No tiene el aspecto del típico asistente, con ese pelo brillante con corte degradado hasta la nuca. A él no le interesan los asesinatos por diversión; le interesan porque gana dinero con ellos.

No sé qué es peor.

—Waylon —repito. Bajo la vista hacia la mano extendida, la cara expectante. Luego giro la cabeza y vuelvo a cerrar los ojos—. No quiero parecer grosera, Waylon, pero no me interesa.

—Va atrayendo cada vez a más público —dice él insistente—. Es el quinto pódcast más descargado.

—Enhorabuena.

—Incluso resolvimos un caso cerrado.

No sé si es el movimiento abrupto del avión: una sacudida que me revuelve el estómago, las extremidades que se aprietan contra el asiento a medida que traqueteamos por la pista, la caja de metal gigante en la que estamos todos metidos que avanza cada vez más rápido y hace que se me hinchen los tímpanos, o si son sus palabras lo que me genera una repentina intranquilidad.

Respiro hondo, clavo las uñas en el apoyabrazos.

—¿Los aviones la ponen nerviosa?

—¿Puedes parar? —exclamo volviendo la cabeza bruscamente hacia él. Veo que levanta las cejas, sorprendido por mi súbita falta de amabilidad.

—Perdón —se disculpa, avergonzado—. Es que… pensé que le interesaría. Contar la historia. Su historia. En el pódcast.

—Gracias —respondo intentando suavizar el tono. Ambos nos inclinamos hacia atrás cuando el avión comienza a ascender y el suelo se agita con fuerza bajo nuestros pies—. Pero paso.

—Bueno —dice él; mete una mano en el bolsillo y saca su cartera. Lo observo abrir el cuero gastado, sacar una tarjeta de presentación y apoyarla con cuidado en mi pierna—. Por si cambia de opinión.

Vuelvo a cerrar los ojos sin tocar la tarjeta, que se ha quedado en mi rodilla. Ya estamos en el aire, atravesando las nubes henchidas de agua; algún que otro rayo de sol consigue pasar por la cortina metálica a medio cerrar y me lanza una luz brillante en los ojos.

—Pensé que lo hacía por eso —agrega el hombre, con voz tenue. Trato de ignorarlo, pero me gana la curiosidad. No puedo.

—¿El qué?

—Ya sabe, las charlas. No será algo fácil, revivirlo una y otra vez. Pero tiene que hacerlo si quiere que el caso continúe vigente. Para que alguna vez se resuelva.

Aprieto los ojos con más fuerza, concentrándome en las venitas que puedo ver en mis párpados, de un rojo intenso.

—Pero en un pódcast, no tendría que hablarles a todas esas personas. Es decir, no directamente. Solo tendría que hablar conmigo.

Trago saliva, asiento ligeramente con la cabeza para indicar que le estoy oyendo, pero que la conversación ha terminado.

—En fin, piénselo —agrega él reclinando el asiento.

Oigo el roce de sus vaqueros mientras intenta acomodarse, y ya sé que, en cuestión de minutos, podrá hacer con gran facilidad lo que yo no he conseguido hacer desde hace un año. Entreabro un ojo y le echo un vistazo. Se ha puesto unos auriculares inalámbricos en los oídos; alcanzo a oír el golpe rítmico de unos bajos. Entonces observo cómo su cuerpo se transforma como ocurre siempre, predecible y a la vez tan ajeno a mí: la respiración se va volviendo más profunda, más constante. Los dedos empiezan a temblarle en el regazo, la boca se queda abierta como la puerta de un armario, una gota de saliva pende de la comisura del labio. Cinco minutos más tarde, sale un ronquido tenue de su garganta, y siento una punzada en la mandíbula de tanto apretar los dientes.

Después cierro los ojos, imaginando, por un momento fugaz, cómo será.

CAPÍTULO 3

Meto la llave en la puerta de entrada, la giro.

Son casi las dos de la madrugada, y el viaje en avión a casa no es más que un borrón, como esas fotografías de exposición prolongada en las que aparecen personas ajetreadas con estelas de color que las siguen por una estación de tren. Después de aterrizar en el Aeropuerto de Hartsfield-Jackson, cogí la tarjeta de Waylon y la guardé en el bolso, recogí mis cosas y me dirigí a empujones hasta la salida sin siquiera despedirme. Luego, fui corriendo hasta la puerta de embarque y subí a otro avión, en el que emprendí un segundo vuelo de cuarenta y cinco minutos hasta el Aeropuerto Internacional de Savannah/Hilton Head, con los ojos perforando el asiento de enfrente durante todo el trayecto. Casi no recuerdo cuando recogí el equipaje dando tumbos y detuve un taxi fuera de la terminal. Dejé que el coche me arrullara hasta entrar en una especie de trance durante otros cuarenta minutos; me dejó frente a mi casa, y subí la escalinata de entrada tambaleándome.

Oigo el gimoteo de mi perro en cuanto empiezo a girar la llave. Ya sé dónde voy a encontrarlo: sentado al otro lado de la puerta, moviendo la cola furiosamente contra el suelo de madera como si fuera un plumero. Rosco siempre ha sido muy comunicativo, desde que era cachorro. Envidio su capacidad de aferrarse a las cosas que lo hacen ser tal cual es, sin cambiar nada.

A veces, cuando me miro al espejo, ya no me reconozco. No sé quién soy.

—Hola —susurro acariciándole las orejas—. Te he echado de menos.

Rosco emite un gruñido bajo desde lo más profundo de la garganta, y me pasa las uñas por la pierna. Mi vecina lo cuida mientras no estoy: una anciana que me tiene lástima, creo, o que necesita mucho los veinte dólares por día que le dejo en la mesa. Lo saca a pasear, le llena el comedero. Me deja unas notas meticulosas sobre cuándo ha hecho deposiciones y cómo ha comido. La verdad es que no me siento mal por dejarlo solo, porque ella le ofrece mejor rutina que yo.

Dejo el bolso en la mesa y reviso el correo que la vecina me ha dejado en un montón, más que nada correo basura y facturas, hasta que se me hace un nudo en la garganta. Cojo un sobre escrito con letra conocida y la dirección de mis padres en la esquina superior izquierda. Lo doy vuelta, meto el pulgar en el hueco y lo abro. Saco una tarjeta pequeña con flores en el frente; cuando la abro, un cheque cae y revolotea hasta llegar al suelo.

Dejo la tarjeta en la mesa mientras espiro despacio. No quiero tocar el cheque, ver por cuánto es. Aún no.

—¿Quieres salir a dar un paseo? —le pregunto a Rosco. Él da vueltas en círculos, un sí rotundo, y sonrío. Eso es lo bonito de los animales: se adaptan a todo.

Desde que yo me he vuelto nocturna, Rosco se ha vuelto nocturno también.

Recuerdo cuando alcé la vista hacia el doctor Harris, hace nueve meses, en mi primera consulta con él. La primera de muchas. Yo no podía verme los ojos, pero podía sentirlos. Tensos, me ardían. Sabía que estaban enrojecidos, que las venitas que deberían ser invisibles se extendían por lo blanco de los ojos como las grietas sangrientas de un parabrisas después de un choque. Irreparables. Por más que pestañeara, nunca mejoraban. Parecía que los párpados estaban hechos de papel de lija y me iban raspando las pupilas con cada movimiento.

—¿Cuándo fue la última vez que dormiste una noche entera, sin interrupciones? —me preguntó el médico—. ¿Te acuerdas?

Claro que sí. Claro que me acordaba. Me acordaré de esa fecha durante el resto de mi vida, por más que intente eliminarla de mi memoria, por más que intente borrarla de la existencia, por más que quiera fingir que solo fue una pesadilla. Una pesadilla horrible, terrible, de la que me despertaría en cualquier momento. Pronto.

—El domingo seis de marzo.

—Eso es mucho tiempo —me dijo él echando un vistazo al portapapeles que tenía en el escritorio—. Tres meses.

Asentí con la cabeza. Algo que había empezado a observar de estar despierta todo el tiempo era que las cosas aparentemente pequeñas se volvían más grandes con el paso de los días. Más ruidosas, difíciles de pasar por alto. El tictac del reloj del rincón era ensordecedor, como un clavo largo que golpeaba constantemente contra un cristal. El polvo en el aire se veía de una forma rara: muchas pelusitas que avanzaban despacio por mi campo visual como si alguien hubiera metido mano en mi configuración, distorsionándolo todo con un modo a cámara lenta de alto contraste. Podía oler los restos del almuerzo del doctor Harris, unas pequeñas partículas de atún enlatado que flotaban por el consultorio y se metían en mis fosas nasales, con olor salobre a pescado, estrujándome el esófago.

—¿Pasó algo fuera de lo normal esa noche?

“Fuera de lo normal”.

Hasta que me había despertado a la mañana siguiente, no había pasado nada fuera de lo normal. Todo había sido terriblemente normal, en realidad. Recuerdo que me había puesto mi pijama preferido, me había echado el pelo hacia atrás con una diadema y me había desmaquillado. Después había llevado a Mason a la cuna, claro. Le había leído un cuento, meciéndolo hasta que se durmiera, como siempre, pero me fue imposible recordar qué cuento fue. Recuerdo estar de pie en su habitación, unos días después, cuando ya habían quitado de la puerta la cinta amarilla de la policía y el silencio hacía que su dormitorio pareciera tres veces más grande. Recuerdo estar allí de pie, con la vista clavada en la estantería, en Buenas noches, Luna, en La pequeña oruga glotona y en Donde viven los monstruos, tratando de recordar con desesperación cuál le había leído. Cuáles habían sido las últimas palabras que le había dicho a mi hijo.

Pero no pude. No pude recordarlo. Así de normal fue.

—Nuestro hijo —intervino Ben apoyando una mano en mi rodilla. Miré a mi marido, recordé que estaba allí—. Esa noche se lo llevaron de su habitación. Lo secuestraron mientras dormía.

El doctor Harris tenía que haberse enterado, por supuesto. Todo el estado de Georgia se había enterado, incluso todo el país. Después, él bajó la cabeza como hacían la mayoría de las personas cuando se daban cuenta del error y no sabían qué decir, con un movimiento brusco, como una tapa que se cierra. Conversación terminada.

—Pero Izzy siempre ha tenido… problemas —continuó Ben. De pronto, tenía la sensación de estar castigada—. Con el sueño. Incluso antes del insomnio. De hecho, tenía el problema opuesto, digamos.

El doctor Harris me miró, estudiándome, como si fuera una especie de acertijo que debía descifrar.

—Alrededor del cincuenta por ciento de los casos de trastornos del sueño se relacionan con la ansiedad, la depresión, o algún tipo de disgusto o de trastorno psicosocial, así que esto tiene sentido, considerando lo que han vivido —dijo, pulsando el botón del bolígrafo—. El insomnio no es una excepción.

Recuerdo haber mirado por la ventana, el sol en lo alto del cielo. Sentía los párpados más pesados con cada segundo que pasaba; mi cerebro, cada vez más sumido en una neblina. El chasquido del bolígrafo continuaba, amplificado en mis oídos como una bomba de relojería a punto de estallar.

—Vamos a hacer unas pruebas —anunció finalmente—. Quizá debas tomar alguna medicación. Pronto te pondrás bien.

Estoy cogiendo la correa de Rosco cuando alcanzo a verme en el espejo del vestíbulo y hago una mueca de desagrado. Es una reacción automática, como cuando apartas los dedos al tocar una estufa caliente. No debería ser tan dura conmigo misma, lo sé. Me han sucedido muchas cosas, pero la falta de sueño se ha vuelto tan evidente en mi cara que es difícil pasarla por alto. Parece que hubiera envejecido años en unos meses, con las bolsas pesadas que cuelgan debajo de los ojos, caídos y extenuados. Las franjas delgadas de piel debajo de los lagrimales han pasado de tener un cálido color aceitunado a un morado oscuro e intenso, como un moratón, mientras que el resto de la cara ha adoptado una tonalidad grisácea, como un pollo que lleva demasiado tiempo en la nevera. He bajado nueve kilos en doce meses, lo cual no parece mucho, pero si ya se es alta y raquítica, se nota. Se me nota en las mejillas, en el cuello. En las curvas de la cadera o, mejor dicho, en la falta de ellas. El pelo, que alguna fue de un brillante e intenso castaño, ahora parece que también se está muriendo, con las puntas abiertas como un árbol astillado al que hubiera alcanzó un rayo. Día a día, el color se apaga cada vez más.

Me obligo a darme la vuelta, engancho la correa de Rosco a su collar y vuelvo a salir; el aire fresco de la noche me hace cosquillas en la piel. Cierro la puerta y doblamos a la derecha, para emprender el camino que hacemos siempre.

Isle of Hope ocupa una superficie diminuta, poco más de cinco kilómetros cuadrados. Lo he recorrido todo a pie cientos de veces, he memorizado el zigzagueo del río Skidaway por el este como si fuera una serpiente, brillante y resbaladizo. El arco gigante que formaron con el tiempo los robles de la calle Bluff, cuyas ramas enmarañadas recuerdan al entrelazado de unos dedos artríticos. Pero es increíble cómo un lugar cambia por completo en la oscuridad: las calles en las que has vivido toda tu vida adulta parecen distintas, como si en lugar de pisar la acera lisa, caminaras directamente dentro del río turbio. Empiezas a advertir postes de luz a los que no les habías prestado atención, y las luces que se atenúan y luego se intensifican a medida que pasas de una a la otra son la única manera de medir la distancia o la profundidad. Las sombras se vuelven formas; cada ínfimo movimiento es llamativo, como la danza de las hojas secas en el suelo o las piernas de niños fantasmas que empujan un columpio vacío cuyas cadenas chillan con la brisa.

Las ventanas están oscuras; las cortinas, corridas. Intento imaginar la vida en el interior de cada casa por la que paso: el movimiento tierno de un niño que duerme, con una lamparilla de noche que forma figuras de ensueño en la pared. Una pareja en la cama, piel con piel, con los cuerpos enroscados debajo de las sábanas, o quizás apartados lo más lejos posible, separados por una línea fría invisible.

En mi caso, conozco ambas posibilidades.

Y también están las criaturas de la noche. Los seres vivos, como yo, que salen arrastrándose de donde se ocultaban y cobran vida ante la ausencia de los demás. Los mapaches que corretean por las sombras, hurgando la basura. El grito distante de un búho o las serpientes que salen deslizándose de sus guaridas oscuras y dejan la piel seca atrás. El chillido de los grillos, las cigarras y otras cosas invisibles que laten por la hierba con constante determinación, como la sangre que corre por las venas.

Me acerco al pantano que está donde termina mi vecindario y me detengo. Me quedo mirando el color opaco y alcanzo a oír el sonido del agua que lame la orilla. Nací en Beaufort, a poco más de una hora de aquí. He vivido toda la vida junto al agua, he aprendido a nadar con pececitos haciéndome cosquillas en los pies y el sonido de los camarones avanzando por la superficie cuando la marea estaba baja. He atado pescuezos de pollo a una cuerda y los he dejado flotar en el agua durante horas, esperando con paciencia hasta sentir esa última punzadita de vida al otro extremo de la cuerda y observar cómo un sinfín de cangrejos y otros animales morían tras roer la carnada: un entretenimiento retorcido que, incluso en ese entonces, yo no entendía.

Ahora inhalo el olor del pantano, con una sola inspiración que me transporta de inmediato de vuelta aquí. A mi hogar. A la sal que inunda el aire y lo hace tan denso como el suero de la leche. Al hedor a podredumbre del fango blando, como un diente picado. Pero eso es lo que es, a fin de cuentas. Ese es el olor de la descomposición; el beso líquido de la vida y la muerte.

Millones de seres vivos que mueren juntos, y millones de otros seres que lo consideran su hogar.

Me quedo mirando al horizonte y siento que mi brazo se levanta de forma instintiva, y la mano toca el pedacito de piel lisa que tengo detrás de la oreja. El lugar al que siempre me acerco cuando me quedo atascada en un recuerdo. En este recuerdo. Intento ignorar el estómago revuelto, la sensación de que alguien me mete la mano en las entrañas y las sujeta con fuerza, negándose a soltarlas.

Miro a Rosco, que está parado a la orilla del río. Él también contempla la oscuridad, con los ojos fijos en algo distante.

—Vamos —digo tirando de la correa—. Vamos a casa.

Recorremos el camino de vuelta, y ya dentro, cierro la puerta del frente, echo el cerrojo, lleno el bebedero de Rosco y me pongo a revolver distintas sobras en la nevera. Saco un recipiente de plástico con espaguetis, abro la tapa y los huelo. La pasta húmeda cae de golpe en un tazón, conservando la forma alargada del recipiente, y la meto en el microondas. Me quedo mirando el reloj mientras la cena gira, esos numeritos digitales que brillan en la oscuridad.

3.14 a. m.

Cuando el microondas emite un pitido, saco el tazón y lo llevo a la mesa del comedor, donde aparto varios papeles, carpetas y notas adhesivas con reflexiones de medianoche escritas en su superficie con bolígrafos secos. La silla chirría cuando la retiro. Rosco se acerca tranquilamente al oír el ruido y se echa a mis pies mientras clavo el tenedor en la pasta y lo giro.

Después me quedo mirando la pared, y siento un cosquilleo en la piel cuando esta me mira a mí.

Observo los ojos sonrientes de mis vecinos, en fotos recortadas de directorios de la iglesia y de los anuarios de profesores; sus declaraciones, coartadas y pasatiempos clavados en la pared. Analizo los ojos apagados en las fotos de expedientes policiales; la expresión de los desconocidos cuyas fotos arranqué de los ficheros de la policía o de artículos de periódicos que ahora decoran la pared de mi comedor como si fueran una especie de collage de una estudiante de bachillerato, una obsesión que no sé cómo domar. Así que me quedo mirando. Preguntándome. Intento contemplar más allá del papel y entrar en su mente, leer sus pensamientos. Porque, al igual que las personas del avión, hay alguien que guarda un secreto.

Alguien, en alguna parte, sabe la verdad.

CAPÍTULO 4

Antes

Vuelvo en mí sobresaltada. Es uno de esos despertares en estado de pánico que suceden después de un portazo o la rotura de un cristal: no algo que se presenta de forma tranquila, sino una interrupción abrupta. Al instante sé que no estoy sola. Hay otro cuerpo pegado al mío, cálido y un poco húmedo como una caldera que gotea; siento unas pequeñas bocanadas de aliento caliente en el cuello.

Me vuelvo, parpadeo rápido a la vez que enfoco un par de ojos grandes.

—Ya has vuelto a hacerlo.

Me froto los ojos con el dorso de las manos y me quedo mirando a mi hermana, con el pelo enredado que parece hilos de caramelo derretido. Me mira expectante, con el pulgar apoyado entre los labios. Intento recordar el momento en que entró anoche en mi habitación y levantó el peso muerto de mi brazo, para después acomodar su cuerpecito contra el mío y apoyar mi brazo sobre su estómago como un cinturón de seguridad.

Intento recordarlo, pero no puedo.

—Lo siento —le digo.

—Me da miedo que hagas eso.

—No pasa nada. —Me humedezco los dedos y le acaricio un nudo bastante grande en su cabeza, como un gato que lame a un recién nacido—. Soy sonámbula, nada más.

—Sí, pero no me gusta.

—No puedo evitarlo —exclamo.

Por un segundo, me enfado. Siempre me he sentido aturdida por las mañanas. Siempre me he levantado malhumorada, como si a mi cerebro le molestara verse obligado a despertarse y arrastrarse hasta el trabajo. Pero entonces recuerdo que ella tampoco puede evitarlo. Solo tiene seis años.

Me obligo a soltar el aire, a respirar.

—¿Qué estaba haciendo?

—Solo estabas ahí de pie —dice ella. Tiene un lado de la cara apoyado contra la almohada,—. Tenías los ojos abiertos.

Ruedo sobre la espalda y me quedo mirando el techo, trazando la grieta que comienza en la base de la lámpara y se ramifica hacia fuera como pequeños afluentes que zigzaguean por el cemento, acumulándose en los rincones. Un enlace de venas. Siempre he tenido el sueño pesado, desde que tengo memoria. Una vez que mi cabeza toca la almohada, entro en un sueño tan profundo que nada puede despertarme. Hace unos meses, dormí como si nada mientras sonaba una alarma de incendios justo delante de la puerta de mi habitación. Recuerdo que me desperté sola, fuera, en camisón, con un humo acre en el aire; la sensación de mis pies descalzos pegajosos en la hierba cubierta de rocío mientras mi padre me apretaba la mano en la oscuridad. Al parecer, yo había salido con él, caminando, con los dedos estrujados entre los suyos. Permanecí allí durante treinta minutos, rígida, erguida y totalmente inconsciente, viendo a los bomberos apagar las llamas que se habían apoderado de nuestra cocina, trepando por las paredes.

—¿Dónde estaba? —pregunto.

—En mi habitación —dice Margaret, cuyas pupilas aún recorren mi cara de un lado a otro—. Me has despertado.

Siento que un sofoco de vergüenza me sube por el cuello ante la idea de que mi hermana menor sintiera que alguien la observaba mientras dormía, ante la idea de que abriera los ojos y parpadeara rápido hasta que la vista se le acostumbrara y finalmente me viera, inmóvil en la oscuridad.

—¿Intentaste despertarme?

—No —responde—. Mamá me dijo que no te despertara. Es peligroso.

—No es peligroso. Eso es un mito.

Margaret se hunde más en mi edredón e intento, con todas mis fuerzas, imaginármelo: mis ojos abiertos con una mirada sin vida. El torso erguido, inclinado hacia un lado, y las piernas flacas balanceándose sobre el colchón. Ahí colgadas, pataleando, como si estuviera sentada en el borde del muelle, con los dedos de los pies en el pantano, ignorando la vida que acecha justo debajo; sintiendo la alfombra de pelo largo bajo los pies mientras atravieso mi habitación, abro la puerta y avanzo sigilosamente por el pasillo.

Lo intento, pero no puedo.

—¿Y tú qué hiciste?

—Me quedé acostada esperando a que te fueras —me dice—. Después te seguí hasta tu habitación.

—¿Por qué te has metido en mi cama?

—No sé. —Se encoge de hombros—. No podía dormir. Lo hago cuando tengo miedo.

Miro a mi hermana, apoyo la palma de la mano sobre su mejilla y sonrío.

Margaret, mi pequeña sombra. Me sigue a todas partes. Siempre corre hacia mí cuando tiene miedo, incluso, al parecer, cuando soy yo quien le da miedo.

—¿Cuánto más vas a seguir haciendo esto? —me pregunta.

—No lo sé —le digo con un suspiro.

Y esa es la verdad. No sé con qué frecuencia ocurre, pero a juzgar por la cantidad de veces que me he despertado en lugares extraños en los últimos meses, diría que no es infrecuente. Recobro la conciencia mientras estoy de pie, rígida, en la sala de estar, con el televisor emitiendo un silencioso resplandor azul; o mientras estoy sentada a la mesa de la cocina con un tazón de cereales en la oscuridad. Con el camisón blanco, iluminada por la luz de la luna, rondando por los pasillos como el fantasma de una chica perdida y solitaria. El médico dice que mi sonambulismo no es peligroso y que hasta se considera común en niños de mi edad, pero la idea de que mi cuerpo actúe separado de mi mente es un poco inquietante, nada más. La primera vez que pasó, me desperté en el suelo de la habitación de Margaret; ella estaba sentada a mi lado, jugando con unas muñecas. Ni siquiera se había dado cuenta de que yo estaba dormida.

—Papá dijo que ya se me pasará —agrego.

—Pero ¿cuándo?

—No lo sé, Margaret. —Me muerdo el interior de la mejilla con fuerza para no decir nada malo, algo de lo que me vaya a arrepentir—. Pero lo siento, ¿vale? No voy a hacerte daño. Te lo prometo.

Ella me mira, pensando en mis palabras, y asiente.

—Bueno, vamos —digo, echando las sábanas hacia atrás.

Bajo las piernas de la cama, dispuesta a levantarme, cuando algo me detiene: un nudo en la garganta, el miedo alojado en algún lugar profundo e inalcanzable.

Hay huellas en la alfombra, casi imperceptibles, pero ahí están: un pequeño rastro de tierra que va desde la puerta de mi habitación hasta el lado de la cama. Trago saliva y miro hacia la ventana, hacia el cuarto de hectárea de hierba que linda con el pantano; una pendiente embarrada y poco pronunciada.

Froto con fuerza el pie contra una de las huellas, intentando hacerla desaparecer.

—Bueno —digo al fin, con la esperanza de que Margaret no la vea—. Vamos a desayunar.

CAPÍTULO 5

Ahora

Se oye el murmullo de las noticias del mediodía mientras me arrastro por la casa y me preparo la tercera taza de café. Me he duchado y cambiado: me levanté con esfuerzo del sofá ante el primer rayo de luz que entró por las ventanas y me dirigí al baño, abrí la ducha y estiré el cuello para dejar que el agua me salpicara la piel.

Luego cerré los ojos y contuve la respiración. Imaginé, como tantas otras veces, lo que sentiría al ahogarme.

El agotamiento provoca cosas extrañas en el cerebro, cosas con las que es difícil razonar. Difíciles de explicar. He estado pensando mucho en la tortura desde que dejé de dormir, y no en la tortura de carácter violento, como cortar la piel con una cuchilla oxidada o un dedo extendido con unos alicates viejos. He estado pensando en la tortura minuciosamente normal. La que se vale de necesidades sencillas, como el sueño o el sustento, para convertirnos en nuestra peor versión: el aislamiento, la privación sensorial, el ahogamiento.

Ahora entiendo cómo es, lo enloquecedor que resulta estar despierta en mitad de la noche sin más compañía que tus pensamientos.

Por supuesto que algo he dormido en el último año. Si no, estaría muerta. Me he encontrado cabeceando en salas de espera o en taxis, parpadeando y mirando el reloj, dándome cuenta de que no podía recordar la última hora. Son pequeños microsueños a lo largo del día: meros segundos de inconsciencia intensa, profunda y desconcertante que parecen surgir de la nada y evaporarse igual de rápido. Las siestas inquietas en mi sofá, en las que me despierto cada quince minutos antes de volver a caer rendida. Al principio, el doctor Harris me recetó somníferos y me indicó que tomara uno por noche al ponerse el sol. Los probé varias veces, pero la dosis nunca era lo bastante fuerte, así que empecé a tomar varios juntos. Tomaba tres o cuatro hasta que finalmente los párpados empezaban a pesarme, pero incluso entonces me despertaba al cabo de un par de horas, aturdida y lenta, incapaz de pensar. Incapaz de hacer nada.

A veces, la mente es más fuerte que nuestros intentos de anularla.

Ahora me siento a la mesa de la cocina, con la taza entre las manos, y contemplo el sobre cerrado que tengo delante. Anoche se lo había arrebatado al hombre del portapapeles con la misma vergüenza que imagino que sienten las prostitutas cuando cobran su dinero; al fin y al cabo, me había expuesto ante esa gente para que me pagaran.

No habrá sido mi cuerpo, pero sí mi alma, y de algún modo, eso me parece peor.

Bebo un sorbo de café, doy la vuelta al sobre, abro la solapa y deslizo el contenido sobre la mesa. Esta es mi tarifa: la lista completa de asistentes, con los nombres y direcciones de email de cada una de las personas que compraron una entrada. El detective a cargo del caso de Mason, una vez, me dijo que los delincuentes suelen acudir a actos públicos, como conferencias de prensa y actos conmemorativos, para revivir la adrenalina y tentar un poco más a la suerte o para mantenerse informados de las últimas novedades del caso. Siguiendo esa lógica, empecé a pedir la lista de asistentes de todas las charlas que he dado, con la esperanza de que alguien del público llamara la atención. Los organizadores siempre se resisten cuando se la pido, alegando que es una invasión a la privacidad, hasta que les señalo que los asistentes ya han aceptado la difusión de su información en los términos y condiciones.

Estaba en la letra pequeña. Siempre está en la letra pequeña.

Al final, siempre terminan aceptando. Después de todo, una oradora como yo podría cobrar miles de dólares por aparición: un caso de alto perfil que sigue sin resolverse, pero que aún no se ha cerrado. Sin embargo, todo lo que pido es esto: información. Acceso a algo, lo que sea, que pueda llegar a usar.

Recorro con la mirada la lista de nombres, ordenados alfabéticamente.

“Aaron Pierce, Abigail Fisher, Abraham Clark, Adam Shrader”.

Siempre es lo mismo: buscarlos en Facebook, analizar los perfiles e intentar determinar dónde podrían vivir. Busco a mujeres sin hijos, tal vez. Almas solitarias con demasiados gatos y mucho tiempo libre, o tal vez hombres que hagan saltar las alarmas que tenemos programadas en el cerebro. Los que tienen los ojos como cubitos de hielo, fríos y duros, que nos erizan el vello de la nuca, aunque no sepamos por qué.

“Alexander Woodward, Alicia Bryan, Allan Byers, Bailey Deane”.

Luego paso al registro de delincuentes sexuales, para ver si figuran ahí. Si aparece algo raro, resalto su nombre y paso al siguiente, repitiendo el proceso una y otra vez.

Es un trabajo tedioso y extenuante, pero al no haber sospechosos ni pistas, es lo que me toca. Esto es todo lo que hay.

Algunos de estos nombres me suenan conocidos, y sé que los he buscado antes. Después de un tiempo, uno empieza a encontrarse con la misma gente una y otra vez. Hay gente que siempre va a estas cosas, y me encuentran de un modo u otro: se presentan de nuevo o simplemente suponen que yo debería acordarme de ellos. Esperan que responda a sus preguntas y trivialidades, como si yo no fuera más que una autora en un club de lectura.

Parece que yo debiera preguntarles a ellos qué opinan de mi historia, del final no resuelto, qué opinan de todo el asunto.

Son las pequeñas cosas las que más me molestan: que apoyen los dedos con cuidado en mi brazo, como si tuvieran miedo de que fuera a romperme; que inclinen la cabeza hacia un lado como cachorros curiosos y que sus murmullos siempre bajen unas octavas de más para que deba inclinarme si quiero oírlos; el perfume de flores que se ponen detrás de las orejas y el aliento cálido y rancio, que me revuelven el estómago.

“No puedo ni imaginar”, dicen finalmente, “el dolor que habrás soportado”.

Y tienen razón: no pueden imaginarlo. No hay forma de imaginarlo hasta que no se está en medio de ello, viviéndolo, y para entonces ya es demasiado tarde.

La violencia ya te ha llegado también a ti.

Oigo los ronquidos de Rosco a mis pies, su respiración rítmica y tranquila, hasta que suenan los colgantes del collar cuando levanta la cabeza y se queda mirando la puerta principal. Se me cae el alma a los pies al verlo levantarse, acercarse trotando y sentarse pacientemente junto a la ventana ante la aparición de la sombra de un hombre del lado de fuera. Aprieto los ojos, respiro hondo y me llevo la mano al pecho, masajeando con los dedos el relieve del collar oculto bajo la camisa. Después me dirijo hacia la puerta.

Sé quién es antes de oír que llaman.

—Buenos días —digo mientras abro la puerta con la vista fija en mi marido, dándome cuenta demasiado tarde de que ya es pasado el mediodía—. Qué sorpresa.

—Hola —saluda Ben con los ojos apuntando a cualquier parte menos a los míos—. ¿Puedo pasar?

Abro del todo y le hago un gesto para que entre. Percibo cierta cortesía rígida en su postura, como si fuéramos desconocidos, como si él no hubiera vivido en esta misma casa; como si sus labios no hubieran tocado cada centímetro de mi piel ni sus dedos hubieran explorado cada marca de nacimiento, cada imperfección y cada cicatriz. Se inclina y acaricia a Rosco, susurrándole “buen chico” una y otra vez. Observo su interacción, natural y tranquila, y deseo que Rosco retrajera el labio y le mostrara los dientes, que le gruñera a mi marido con aire amenazante por dejarlo, por dejarnos.

En lugar de eso, le lame los dedos a Ben.

—¿Qué quieres? —pregunto, cruzando los brazos fuertemente contra el pecho.

—Solo saber qué tal va todo. Sabes qué día es hoy, ¿no?

—Sí. Lo sé.

Hoy. El día trescientos sesenta y cinco. Un año entero desde nuestro último día con Mason. Un año desde que le leí aquel cuento y lo arropé antes de dormir; desde que me metí en la cama junto a Ben y cerré los ojos, sumiéndome con tanta facilidad en aquel sueño largo y tranquilo, felizmente ajena al infierno que nos esperaba al amanecer.

—Sigues sin dormir, ¿eh?

Intento que el comentario no me duela; sé que no lo dice con esa intención, sé que no. Pero igualmente odio que me vea así.

—¿Cómo lo sabes?

Intento esbozar una sonrisa, mostrarle que estoy bromeando, pero no sé muy bien cómo me sale. Quizás un poco trastornada, porque él no me sonríe a mí.

Empezó como una necesidad desesperada de mantenerme despierta por si volvía Mason. Después de todo, alguien se había llevado a mi bebé. Alguien me lo había quitado, y yo había estado durmiendo mientras pasaba. ¿Qué clase de madre hace eso? ¿Qué clase de madre no se despierta? Pensaba que debería haberme dado cuenta, que debería haber tenido algún tipo de sensación primaria de que algo estaba ocurriendo, de que algo iba mal, pero no fue así. No sentí nada. Así que esas primeras noches me propuse quedarme despierta, por si acaso. Creía que tal vez, en mitad de la noche, me asomaría a la habitación y allí estaría él: sentado en su cuna como si nunca se hubiera ido; que esbozaría esa sonrisita sin dientes cuando me viera; que me buscaría con los dedos enroscados alrededor de su peluche preferido y por fin se sentiría seguro.

Quería estar despierta para eso; no, necesitaba estar despierta para eso.

Luego, las noches se convirtieron en semanas, las semanas en meses, y Mason seguía sin estar en casa. Pero para entonces, yo había cambiado. Algo se había roto en mi cerebro; una goma estirada al máximo, que ya no soportó la presión. Al principio, Ben me suplicaba e intentaba alejarme de la ventana, donde yo me quedaba parada, con los pies plantados en el suelo, contemplando la oscuridad.

“Esto no le hace bien a nadie”, me decía. “Necesitas descansar, Izzy”.

Y yo sabía que él tenía razón, sabía que no hacía ningún bien, pero no podía evitarlo. No podía dormir.

—¿Cómo va el trabajo? —me pregunta Ben ahora, forzando la conversación.

—Lento —contesto y me coloco un mechón de pelo detrás de la oreja. Había dejado que el pelo se me secara al aire, lo que dio lugar a un halo de pelos cortos que me hacían cosquillas en la frente—. No he recibido muchas ofertas de momento.

—Pensaba que el negocio iba mejor que de costumbre —comenta mientras se acerca al sofá y se sienta. Me molesta que no pida permiso, pero, bueno, lo compró él—. Ya sabes, considerando la publicidad.

—No quiero hacer nada que parezca explotador.

—¿Y qué diferencia hay con lo que estás haciendo ahora?

Me quedo mirando a Ben, y él me mira a mí. Por eso está aquí, en realidad es por eso. Se habrá enterado de alguna manera: de mi charla. Sabía que terminaría enterándose, pero no tan pronto.

—¿Por qué no lo dices de una vez? —le insisto—. Vamos, Ben. Dilo.

—Bien, lo diré. ¿Qué mierda estás haciendo?

—Intento mantener vigente su caso.

—Está vigente —responde él, exasperado. Hemos hablado muchas veces de esto—. La policía lo está investigando, Isabelle.

“Isabelle”. Ya no me llama “Izzy”.

—Tienes que parar esto. Todo —dice, señalando el comedor. Lo vi echar un vistazo antes, ese respingo subconsciente al asomarse, como preparándose para un puñetazo, los ojos recorriendo todas las fotos que abarrotan el espacio donde antes colgaba una pintura al óleo de nuestra boda—. No es sano. Además, parece…

—¿Parece qué? —interrumpo con la ira creciendo en mi pecho—. Dímelo, por favor.

—Parece algo malo —responde, retorciéndose las manos—. Tú, ahí de pie, delante de un público enfermo el día anterior al aniversario. No parece algo normal.

—¿Y qué parecería mejor, Ben? ¿Qué parecería normal? ¿No hacer nada? —Lo miro fijo, con las uñas clavadas en las palmas de las manos—. No tienen absolutamente nada —continúo—. No tienen absolutamente a nadie, Ben. Quien haya hecho esto sigue ahí fuera. Quien se lo haya llevado… —Me detengo, mordiéndome el labio antes de empezar a llorar. Espiro y vuelvo a intentarlo—. No entiendo por qué no te importa, por qué no quieres encontrarlo.

Ben se levanta como un resorte del sofá, con la cara enrojecida, y sé que me he pasado de la raya.

—¡Ni se te ocurra decir eso! —grita señalándome con el dedo. Tiene una gota de saliva en el labio tembloroso—. Ni se te ocurra acusarme de que no me importa. No tienes idea de lo que esto ha sido para mí. También era mi hijo.

—Es —corrijo con un susurro—. También es tu hijo.

Los dos nos quedamos en silencio, mirándonos.

—Podría seguir vivo —digo, y siento que las lágrimas vuelven a brotar de mis ojos—. Quizás aún podamos encontrarlo…

—Isabelle, no está vivo. No lo está.

—Podría estar…

—No.

Veo a Ben suspirar, pasándose las manos por el pelo y tirando de las puntas. Después se acerca a mí y me rodea con los brazos. No me atrevo a devolverle el abrazo, así que me quedo ahí de pie. Un peso muerto.

—Isabelle —me susurra mientras me pasa los dedos por el pelo—. Odio tener que seguir diciéndote esto, de verdad. Me destroza. Pero cuanto antes aceptes lo que pasó, más pronto podrás seguir con tu vida. Tienes que seguir con tu vida.

—Ha pasado un año —respondo—. ¿Cómo puedes seguir con tu vida en un año?

—No lo he conseguido —dice—. Pero lo intento.

Me quedo callada, sintiendo sus manos en la nuca; su aliento en la oreja, y el tenue latido de su corazón. Abro la boca, dispuesta a disculparme, cuando él se echa atrás.

—Hablando de eso, hay otra cosa —señala bajando los brazos—. Algo de lo que quería hablarte.

Ladeo la cabeza sin saber cómo responder.