9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Mehr erfahren.

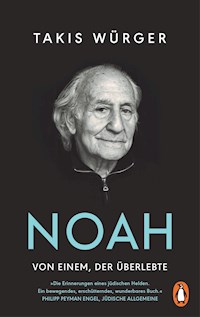

- Herausgeber: Penguin Verlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

»Noah […] sei vielen, vor allem jungen Lesern ans Herz gelegt.« Michael Brenner, Jüdische Allgemeine

Noah Klieger war 13, als er sich während der deutschen Besatzung Belgiens einer jüdischen Untergrundorganisation anschloss und half, jüdische Kinder in die Schweiz zu schmuggeln. Noah Klieger war 16, als er im Morgengrauen als Häftling in Auschwitz ankam, bei Minusgraden. Noah Klieger hatte noch nie geboxt, als am Tag seiner Ankunft im Konzentrationslager gefragt wurde, ob sich Boxer unter den Häftlingen befänden und seine Hand nach oben ging. Die tägliche Sonderration Suppe für die Mitglieder der Boxstaffel von Auschwitz ließ ihn lange genug überleben. Noah Klieger war 20, als die Konzentrationslager befreit wurden. Er hat drei Todesmärsche und vier Konzentrationslager überlebt in einer Zeit, in der ein Wort, eine gehobene Hand oder ein Schritt den Tod bedeuten konnten oder das Leben. Auch in den dunklen, eiskalten Stunden fand er Hoffnung, fand er Kämpfer für den Widerstand gegen die Deutschen, fand er Verbündete, die mit ihm Kartoffeln stahlen, fand er einen Arzt, der ihm das Leben rettete, fand er List und Glück und einen letzten Laib Brot.

Takis Würger, der unter anderem den Euregio-Schüler-Literaturpreis erhalten hat, erzählt die Lebensgeschichte des Noah Klieger – von seiner Kindheit im Frankreich der 1920er Jahre, seinem Überleben in den Konzentrationslagern der Nationalsozialisten bis zu seinem Engagement für die Staatsgründung Israels.

»Die Erinnerungen eines jüdischen Helden. Gut, dass Noah Kliegers Geschichte für kommende Generationen festgehalten ist. Ein bewegendes, erschütterndes, wunderbares Buch.« Philipp Engel, Jüdische Allgemeine

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 152

Veröffentlichungsjahr: 2021

Ähnliche

NOAHKLIEGERTAKISWÜRGER

NOAH

VONEINEM, DERÜBERLEBTE

Für Isy, Miklos, Young, Jonas Bruder, Bill

»Ich weiß, es ist schwer zu ertragen, aber es war so.«

Noah Klieger

Im Frühling des Jahres 2018 in Tel Aviv sitzt ein alter Mann unter einem Kumquatbaum im Garten eines Hochhauses und erzählt seine Geschichte. Sie geht so:

Eins

An einem grauen Herbsttag des Jahres 1942 betrat ein Junge ein Wirtshaus in der belgischen Kleinstadt Mouscron. Er war auf der Flucht. Zwei Freunde begleiteten ihn. Er schwitzte nicht, sein Herz schlug nicht schneller als sonst. In der Jackentasche trug er einen gefälschten Ausweis. Er war oft hier gewesen und nie entdeckt worden. Er setzte sich an einen Tisch aus Massivholz und wartete auf den Schmuggler.

Die Wirtschaft war gut besucht, Männer tranken Bier. Sie schauten zu ihm, sahen den Fremden, schauten wieder weg.

Mouscron lag an der Grenze von Belgien zu Frankreich, ein Ort, in dem die Häuser niedrig und rot geziegelt waren. Viele Fremde kamen hier durch, tranken etwas und verschwanden wieder über die Kopfsteinpflasterstraßen.

Der Junge bestellte ein Bier, obwohl er kein Bier mochte. Nur sein Alter unterschied ihn von den Männern in der Wirtschaft, er war 17 Jahre alt. Sein Haar war dunkelblond, seine Nase gerade. Wenn er wollte, sprach er Französisch mit wallonischem Akzent. Seine Augen waren grün.

Im Pass in seiner Jacke hieß er Josef Pels. Das war nicht sein richtiger Name. Sein Name war Norbert Klieger, gerufen Noah. In seinen echten Pass hatten die Beamten mit roter Farbe das Wort »Juif« gestempelt.

Als die Deutschen im Mai 1940 Belgien besetzten, hatte sich Noahs Vater der Brigade Blanche angeschlossen, dem belgischen Widerstand. Er fand einen Beamten in Antwerpen, der im Rathaus Lebensmittelmarken stahl. Die belgischen Juden hungerten. Noahs Vater wollte helfen, dafür brauchte er seinen Sohn.

Noah wuchs als Kind von Zionisten auf. Seine Eltern wünschten sich einen jüdischen Nationalstaat in Palästina. Sie waren stolz, Juden zu sein. So wurde Noah erzogen, so dachte auch er.

Noah war etwas kleiner als andere Kinder in seinem Alter. Er mochte Fußball und hatte, als die Familie noch in Straßburg lebte, oft auf dem Platz vor der Kathedrale gespielt. Er prügelte sich häufig, seine Spezialität waren Kopfstöße. Er war drahtig und flink, heckte Streiche aus mit seinem älteren Bruder, verehrte seine Mutter, bewunderte seinen Vater, schwamm die 50 Meter Freistil schneller als alle seine Mitschüler, stand nachts auf, um im Radio die Kampfübertragungen des jüdischen Boxweltmeisters Young Perez zu hören, war Anhänger des belgischen Basketballteams Semailles, mochte die Mädchen, und die Mädchen mochten ihn und seine Augen, das eine hatte eine winzige Pupille, das andere eine große.

Als Noah mit fünf Jahren eingeschult wurde, stellten die Lehrer fest, was seine Eltern schon geahnt hatten, dass sein Gehirn auf eine eigene, sonderbare Art funktionierte.

Sagte die Lehrerin ihm, was eins plus drei ist, wusste Noah danach, was eins plus drei ist, obwohl ihn Mathematik nicht interessierte. Wenn die Lehrerin mit Kreide die Buchstaben des Alphabets an die Tafel schrieb, schaute Noah zu, merkte sich die Formen und ihre Bedeutung und konnte das Alphabet. Die Lehrerin sprach mit Noahs Eltern und versetzte ihn vorzeitig in die zweite Klasse, bald darauf statt in die vierte in die fünfte, später übersprang er die neunte Klasse. Noah hatte eine Gabe. Er vergaß nie.

Als sein Vater die gestohlenen Lebensmittelmarken verteilen wollte und die Liste mit den Namen bekam, wusste er, dass es lebensgefährlich war, wenn jemand mit hundert Lebensmittelmarken und einer Liste jüdischer Namen erwischt wurde. Jemand musste die Liste auswendig lernen. Noah war 13 Jahre alt.

Seine Mutter löste die Fäden des gelben Sterns und trennte ihn von Noahs Jacke. Noah verließ die Wohnung im Saint-Josse-ten-Noode-Viertel in Brüssel und ging von auswendig gelernter Adresse zu Adresse und verteilte die Lebensmittelmarken. Er geriet mit dem gefälschten Ausweis auf den Namen Josef Pels in Kontrollen der Gestapo und kam durch. Ab und an besuchte er einen jüdischen Ägypter, Moise, der einen Schallplattenspieler besaß, und die beiden hörten Opern, während die Deutschen in der Stadt von Haus zu Haus gingen und Juden jagten. Einmal, als Noah und der Ägypter gerade Enrico Caruso in »Der Troubadour« hörten, hielten draußen die Wagen der Gestapo. Noah stieg aus dem Fenster auf das Dach, drehte sich nicht um und rannte über die Giebel Brüssels davon.

Manchmal traf er eine Gruppe jüdischer Freunde. Er war der Jüngste in diesem Kreis. Seine Freunde und er zogen sich Pfadfinderuniformen an und spazierten durch die Wälder außerhalb Brüssels. Die deutschen Polizisten kamen ihnen entgegen und sagten: »Ah, die Pfadfinder. Heil Hitler.«

Waren die Freunde sicher, dass niemand sie hörte, sangen sie die Hatikva, ein Lied in einer Sprache, die sie kaum verstanden, ein altes Freiheitslied. Die Übersetzung beginnt folgendermaßen:

»So lange noch im Herzen eine jüdische Seele wohnt und nach Osten hin, vorwärts, ein Auge nach Zion blickt, so lange ist unsere Hoffnung nicht verloren, die uralte Hoffnung, ins Land unserer Väter zurückzukehren, in die Stadt, wo David sein Lager errichtet hat.«

Die jüdischen Pfadfinder und Noah beschlossen, ihren Eltern im Widerstand zu helfen. Sie wollten jüdische Kinder aus dem Land schmuggeln und in die Schweiz bringen. Mauricette, der kleine Maurice, war ihr Anführer. Noahs Vater und seine Freunde besorgten gefälschte Papiere und fanden französische Schmuggler. Mauricette ging zu Noah und sagte: »Wir bräuchten noch jemanden, der alle Dialekte spricht, der aussieht wie ein Arier und der frech genug ist, die Kinder bis zur Grenze zu bringen.«

Noah fuhr immer montags und donnerstags mit dem Zug von Brüssel nach Mouscron und setzte sich in das Wirtshaus, wo er die Kinder an die Schmuggler übergab. Auf den Zugfahrten stellte er sich ans Fenster und hielt den Kopf in den Fahrtwind, weil ihm sonst übel wurde durch das Gewackel des Waggons.

Nach einem Jahr fanden Mauricette und Noah keine jüdischen Kinder mehr, die sie schmuggeln konnten. Sie entschieden, selbst wegzugehen. Mauricette und seine Freundin flohen am Montag. Sie verabschiedeten sich mit den Worten: »Wir sehen dich in der Schweiz.«

Am Donnerstag saß Noah mit seinem gefälschten Pass in der Wirtschaft in Mouscron am Massivholztisch und bestellte sein Bier.

Die Tür ging auf.

Drei Männer traten ein. Sie trugen die schwarzen Mäntel der deutschen Geheimen Staatspolizei. Einer von ihnen sagte auf Französisch mit deutschem Akzent:

»Papiere.«

Noah trank einen Schluck Bier. Er dachte, ihm könne nichts passieren. Er war immer entkommen. Er kannte keine Angst. Er wusste, das sagte man so und meinte es nicht, aber Noah sagte es nie, er sprach nicht darüber, er kannte einfach keine Angst. Das war seine zweite Gabe.

Er wechselte zwei Sätze über Fußball mit einem der Belgier am Nachbartisch und sprach mit seinen zwei Freunden über irgendeine Belanglosigkeit. Er gab den Deutschen seine Papiere. Ein Polizist schaute in den Pass von Josef Pels und nickte. Die Deutschen gingen wieder zum Ausgang.

Einer der Männer sagte, als er schon den Türknauf in der Hand hielt: »Die müssen doch hier sein. Das haben sie uns doch gesagt.«

Noah war in Straßburg geboren, im Elsass, er verstand Deutsch. Er hörte den Satz und wusste, sie waren verraten worden.

Der Polizist schaute durch die Wirtschaft, von Belgier zu Belgier. Sein Blick blieb an Noah hängen. Der Polizist ging auf ihn zu und blieb vor ihm stehen: »Komm mit auf die Toilette«, sagte er auf Deutsch.

»Auf die Toilette?«

»Ich will nachschauen, ob du Jude bist.«

Die beiden anderen Deutschen stellten sich neben ihren Kameraden. Noah betrachtete sein Bier. Er atmete einmal durch, schaute dem Polizisten ins Gesicht und erhob sich.

»Nicht nötig«, sagte er auf Deutsch, ein schmaler Junge, kaum größer als einen Meter sechzig.

»Ich bin Jude«, sagte Noah, »und du bist ein dreckiger Deutscher.«

Die Polizisten waren so überrascht, dass sie nur dastanden.

»Du folgst einem Verrückten. Ihr könnt den Krieg nicht gewinnen, ihr …«, sagte Noah, dann traf ihn eine Faust. Noah schmeckte Blut. Die Polizisten zerrten ihn und seine zwei Freunde in ein Auto. Sie fuhren nach Brüssel in die Avenue Louise und sperrten Noah und die anderen beiden im Keller des Hauptquartiers der Gestapo in eine Zelle. Der Eingang des Gebäudes war mit schwarzem Marmor verkleidet.

Es war kalt dort unten und dunkel. Manchmal hörte Noah Schreie. In die steinernen Wände hatten Häftlinge Botschaften geritzt: »Kopf hoch! Bleib deinem Gewissen treu« und »Lieber aufrecht sterben als auf Knien leben« und »An meine liebe Frau« und »An dich und meine 3 Kinder letzte Gedanken«. Im Stein stand auch: »Nicht aufgeben« und »Sie werden nicht durchkommen«.

Die Polizisten fragten Noah, was er in Mouscron gemacht habe. Noah schwieg, als die Polizisten ihn schlugen. Er dachte an seine Eltern und hoffte, sie sorgten sich nicht. Er dachte an seinen Vater Abraham-Bernard Klieger, einen begeisterten Zionisten, einen Journalisten und Schriftsteller, Autor der Novelle »Muss der Mensch wissen, wann er stirbt?«. Noah hatte von ihm schon früh Romane von Balzac, Dostojewski und Hemingway bekommen. Sie hatten zusammen Coca-Cola auf dem Balkon des Café Métropole auf der Place de Brouckère in Brüssel getrunken und 1938 Arm in Arm im Meinau-Stadion das Achtelfinale der Fußballweltmeisterschaft geschaut. Ein Vater, der ihn mitgenommen hatte auf Reisen nach Paris und Marseille und Italien und Schweden. Ein Vater, der so lebte, wie Noah einmal leben wollte, ein gläubiger Jude, ein stolzer Mann, ein freier Mann, ein Intellektueller und ein Kämpfer, der Keats zitieren und jeden Rüpel auf der Straße mit einem linken Haken niederstrecken konnte.

Einmal hatten die Kinder in der Schule Noah »Judenschwein« genannt. Als Noah heimkam mit Blut auf dem Hemd, hatte sein Vater nur gefragt: »Wie sieht der andere aus?«

Im Keller der Gestapo dachte Noah an seine Mutter, Esther-Thekla Klieger, die schlechteste Köchin, die er kannte. Eine Frau, die keine Lust hatte, Hausfrau zu sein, Deckchen zu häkeln und sich mit anderen Müttern darüber auszutauschen, ob nun Zucker oder Pfeffer in die Gefilte Fisch gehörte.

Seine Mutter nahm Noah früh mit in die Theater und Cabarets der Stadt. Sie ging mit ihm Hand in Hand. Zusammen hörten sie den Geiger Efim Schachmeister. Noahs Mutter kam als Nachfahrin des berühmten Rabbiner Jonathan Eibenschütz aus einer Rabbinerdynastie, sie ging aufrecht und lächelte mild. Sie war zierlich, petite, wie die Franzosen sagten. Noah merkte schon als Kind, dass die Männer still wurden, wenn sie den Raum betrat. Seine grünen Augen hatte Noah von ihr.

Im Keller der Gestapo fragte er sich, welches Leben vor ihm lag. Er dachte darüber nach, wie und wann er die kleine Schülerzeitung weiterführen konnte, die er gegründet hatte, Die Schulstimme. Sie hatte eine Auflage von zehn Exemplaren, war handgedruckt, enthielt Berichte über Lehrer und jede Woche das Kapitel eines Fortsetzungsromans über den Wilden Westen, geschrieben von Noah. Ob es dort, wo er hinkommen würde, eine Schule geben würde? Vielleicht hatten sie dort sogar eine kleine Handdruckmaschine?

Im Keller hatte Noah keine Antworten für die Deutschen. Er hatte Fragen, die er sich im Stillen stellte.

Warum hasst ihr mich?

Nach ein paar Tagen kam er in das Sammellager nach Mechelen. Er musste dort dem Hundedresseur helfen. Er sollte in einem Schutzanzug vor einem Schäferhund namens Greif weglaufen und sich beißen lassen. Greif gehörte dem Kommandanten des Lagers. Als der Hundedresseur krank wurde, übernahm Noah seine Arbeit. Er brachte dem Schäferhund bei, über kleine Hindernisse zu hopsen. Greif war der schönste Hund, den er je gesehen hatte. Manchmal streichelte Noah ihm den Kopf.

Der Lagerleiter war zufrieden mit Noahs Arbeit, er strich ihn bei zwei Transporten von der Liste.

In Noahs Schlafsaal schlief ein anderer junger Mann, Isy, kurz für Izhak, ein hübscher Kerl, etwas älter als Noah und ziemlich clever, mit dem er sich über Fußball unterhalten konnte. Nach ein paar Wochen rief der Lagerleiter Noah zu sich und sagte: »Es tut mir leid, diesmal kann ich dich nicht von der Liste nehmen. Ich habe den Befehl bekommen, das Lager zu räumen.«

Die Menschen schmierten sich Brote für die Fahrt und stiegen in Züge. Ihr Gepäck werde ihnen nachgeschickt, sagten die Deutschen.

//

Josef Mengele kam nach Oberschlesien, als sein Vorgänger an Scharlach erkrankte und ausfiel. So würde Noah es später lesen.

Mengele war 32 Jahre alt, als er seinen Dienst im Lager antrat. Seine dunkelgrüne Feldjacke trug er an den Rippen eng, manchmal trug er weiße Handschuhe.

Mengele stammte aus Günzburg, einer kleinen Stadt im Donaumoos. Dort nannten sie ihn als Kind Beppo.

Mit drei Jahren lief Beppo über den Fabrikhof seines Vaters und sah neben dem Eingang des Büros eine Regentonne. Er schaute hinein, erblickte am Boden der Tonne Kieselsteine, beugte sich weiter über den Rand und glitt kopfüber hinein. Als ein Büroangestellter seine Beine sah und ihn aus dem Regenwasser zog, war Beppos Gesicht schon blau. Niemand wusste, wie lang er in der Tonne gesteckt hatte. Er schnappte nach Luft, er saugte sie in seine Lungen.

Beppo wuchs zu einem Mann heran, der sich für Kunst und Blondinen interessierte, Geige spielte und ein Theaterstück schrieb, das zugunsten eines Kinderheims aufgeführt wurde.

Einmal sagte er zu einem Mitschüler: »Eines Tages wirst du meinen Namen im Lexikon lesen.«

//

Noah stand in einem Waggon aus Holz neben Isy und dessen Vater und versuchte, im Stehen zu schlafen, aber er konnte nicht. Es war zu kalt, zu laut, und Noah war zu aufgeregt. An der Wand konnte er auf einem Schild lesen: »8 Pferde«. Im Waggon standen vielleicht 80 Menschen.

Eine Dampflok zog den Zug. Der Waggon war verschlossen mit einer Kette. Für ihre Notdurft hatten die Menschen einen Eimer. Sie aßen ihre Butterbrote. Sie lutschten Eiszapfen gegen den Durst, die sie abbrachen, indem sie durch eine Luke an das Dach des Waggons griffen.

Als Noah in das Lager gefahren wurde, wurde ihm zum ersten Mal bei einer Zugfahrt nicht übel durch das Ruckeln.

Die Menschen wussten nicht, wohin die Deutschen sie transportierten. Sie schwiegen viel. Nur ab und zu sagte jemand etwas:

»Es geht nach Osten.«

»Was liegt im Osten?«

»Wir kommen bestimmt in ein Arbeitslager.«

»In ein paar Monaten ist der Krieg vorbei.«

»Wir müssen uns keine Sorgen machen, die brauchen unsere Arbeitskraft jetzt im Krieg.«

»Aber wir sitzen im Schlamassel.«

»Vielleicht müssen wir im Bergwerk arbeiten«, sagte Isys Vater.

Jemand fragte: »Guckt mal raus, kennt jemand was?«

Noah und Isy schauten abwechselnd aus der Luke, die den Blick freigab auf Felder im Schnee und deutsche Dörfer. Sie sahen nichts, was sie kannten.

Noah dachte an seine Eltern. Wo waren sie? Lebten sie? Hatte die Gestapo sie erwischt? Sorgten sie sich um ihn? Suchten sie ihn? Waren sie entkommen, in die Schweiz? Nach England vielleicht, wo sein Bruder seit ein paar Jahren auf ein Internat ging, oder sogar nach Palästina, dieses Land der Vorfahren, irgendwie?

Noah versuchte, nicht zu weinen. Drei Tage lang schlief er kaum.

Der Zug bremste. Es war kurz vor Morgengrauen. Die Kälte, die durch die Luke des Waggons schlug, war eisiger als alles, was Noah kannte. Er schaute hinaus und sah Stacheldraht und dünne Menschen in gestreifter Kleidung.

»Wir bleiben zusammen, ja?«, fragte Isy.

»Ja, keine Angst.«

Einer der Menschen im Waggon fragte: »Was kannst du sehen?«

Noah antwortete: »Schnee, Eis und eine sehr trostlose Landschaft.«

Isys Vater sagte: »War ja auch klar, dass sie für uns kein Arbeitslager in Berlin bauen.«

Dann hielt der Zug.

»Alles raus, aber schnell.« Noah hörte das Geräusch von Gewehrkolben, die auf Körper stießen. An den Mützen der Deutschen steckten kleine Totenköpfe aus Metall.

»Zwillinge raus, Zwillinge raus«, brüllte jemand.

Die Deutschen trennten die Frauen von den Männern. Ein SS-Mann sagte, die Alten und Kranken sollten auf einen Lastwagen steigen, damit sie den Weg ins Lager nicht laufen müssten. Isys Vater fühlte sich matt, er stieg auf den Lastwagen.

Noah sah in einem Teil des Lagers Schornsteine. Nebel verhüllte die Gebäude. Frost lag überall.

»Ein verfluchter Ort«, sagte Isy sehr leise.

Noah roch einen Geruch, den er nicht kannte.

»Wo sind wir?«, fragte Isy.

»Wir finden das raus«, sagte Noah.

»Ich hab Angst«, sagte Isy.

»Wir kommen hier durch, keine Angst«, sagte Noah.

Die Deutschen trieben ihn, Isy und die anderen gesunden Männer zu einer Halle. Sie mussten sich ausziehen. Die Deutschen nahmen Kleider und Schuhe mit und verschlossen die Schiebetür der Halle. Sie hatte kein Dach. Auf dem Boden lag eine dünne Schicht Schnee, darunter gefrorene Erde.

»Was jetzt?«, fragte einer.

Bis vor wenigen Stunden waren sie normale Menschen gewesen, Architekten, Metzger, Professoren, Schüler, Journalisten, Flötenspieler. Menschen mit Sorgen, Gefangene, aber Menschen mit Zukunft. Nun standen sie nackt und barfuß im Schnee in einer Halle, die von außen verriegelt war, über ihnen der Himmel.

»Wir müssen uns bewegen«, sagte Noah zu Isy. Wer still steht, stirbt, das wusste er.

Sie liefen auf der Stelle, sie rangen miteinander, sie umarmten sich, sie machten Kniebeugen. Für Scham war es zu kalt. Der Tag verging, es wurde Nacht, nicht alle hatten die Kraft, sich zu bewegen. Das Blut in Noahs Adern fühlte sich an, als würde es zu Kristallen gefrieren. Als der Morgen graute, lag die Hälfte der Männer im Schnee. Noah versuchte, nicht hinzuschauen.

Die Tür ging auf, drei SS-Männer betraten die Halle.

»Wer von euch ist Boxer?«, brüllte einer von ihnen.

Noah war kein Boxer. Drei der nackten Männer traten einen Schritt vor und hoben die Hand.

Noah wusste, ein Wort, eine gehobene Hand oder ein Schritt konnten hier den Tod bedeuten oder das Leben. Wer sollte das wissen in einer Halle, in der Leichen mit starren blauen Gliedern zwischen den Lebenden lagen? An einem Ort, an dem das Symbol der Macht der Totenkopf war? In einem Augenblick nach 24 Stunden Dauerlauf auf der Stelle, nach Tagen ohne Schlaf, ohne Essen, ohne Wasser, ohne Eltern, ohne eine Ahnung, was folgen würde und was die Deutschen wollten?

»Wer von euch ist Boxer?«

Noah trat vor, hob die Hand und ließ die SS-Leute seinen Namen notieren.

Dann wurden er, Isy und die anderen nackten Männer zu einer Dusche geführt. Ein Mann besprühte sie mit weißem Pulver. Er rief: »Damit ihr keine Läuse in unser Ferienlager schleppt.«

Das Wasser in der Dusche war kalt, es schmeckte süßlich. Handtücher gab es nicht. Mit einer Schermaschine rasierte ein Häftling Noah die Haare an Körper und Kopf. Mit einer Nadel stach ein anderer ihm die Nummer 172345 in den linken Unterarm.

Ein Mann mit taillierter Häftlingsjacke und blank geputzten Stiefeln trat vor die Nackten.