Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: marixverlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Nach fünfundvierzig Jahren kehrt Felice Lasco nach Neapel zurück, in das Viertel Sanità, wo er geboren wurde. Seine Mutter liegt im Sterben, und er kümmert sich verspätet, doch mit Hingabe bis zuletzt um sie. Nach ihrem Tod gehorcht Felice seiner inneren Stimme und bleibt, trotz seiner Frau, die in Kairo auf ihn wartet. Er selbst wartet auf die Begegnung mit Oreste, seinem Jugendfreund, der als hartgesottener Krimineller gilt. Felice erzählt einem pensionierten Kardiologen und Don Luigi Rega, dem kämpferischen Priester der Sanità, seine Geschichte: Felice ist siebzehn Jahre alt, stolz auf sein Motorrad und auf seine Freundschaft mit Oreste Spasiano. Er wird zu dessen Kompagnon bei immer waghalsigeren Überfällen. Dann endet ein Einbruch fatal. Felice erstarrt in qualvollem Schweigen, bis ihn der Bruder seiner Mutter nach Beirut mitnimmt. Die Flucht in ein neues Leben. Geplagt von Nostalgie und den Schatten der Vergangenheit. Jetzt, nach dieser langen Zeit, setzt sich Felice der schmerzhaften Schönheit seiner Stadt aus. Er begleitet Don Rega durch das heimatliche Viertel. Bis er wirklich auf Oreste trifft. Es gibt kein Lösegeld, um sich aus der eigenen Geschichte freizukaufen. Ein meisterhaftes Werk, in dem Ermanno Rea Realität und soziale Tragödie eindrücklich miteinander verschränkt. Eine Liebeserklärung an das Neapel der Sanità, an seine Helden, an seine Opfer.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 401

Veröffentlichungsjahr: 2023

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

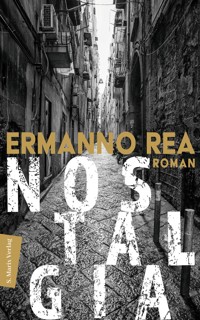

Ermanno Rea

NOSTALGIA

Ermanno Rea

NOSTALGIA

Aus dem Italienischen vonKlaudia Ruschkowski

Inhalt

Kapitel 1

Kapitel 2

Kapitel 3

Kapitel 4

Kapitel 5

Kapitel 6

Kapitel 7

Kapitel 8

Kapitel 9

Kapitel 10

Kapitel 11

Kapitel 12

Kapitel 13

Kapitel 14

Kapitel 15

Kapitel 16

Kapitel 17

Kapitel 18

Kapitel 19

Kapitel 20

Kapitel 21

Kapitel 22

Kapitel 23

Kapitel 24

Kapitel 25

Kapitel 26

Kapitel 27

Kapitel 28

Kapitel 29

Kapitel 30

Kapitel 31

Kapitel 32

Kapitel 33

Kapitel 34

Kapitel 35

Der Verlag und die

Übersetzerin danken

Don Antonio Loffredo,

dem Pfarrer der Basilica di

Santa Maria della Sanità

Diese Geschichte beginnt mit ihrem Ende. Sie beginnt mit dem Tod des Protagonisten Felice Lasco, ermordet durch zwei Pistolenschüsse von seinem besten Jugendfreund. Ich bin kein Schriftsteller. Ich bin ein Arzt im Ruhestand und verstehe nicht viel von Erzählstrategien. Ich habe aber zufällig von einem Ereignis erfahren, das mir sofort voller Bedeutungen zu sein schien, nicht nur unwesentlicher persönlicher Art, sondern auch solcher, die die gesamte Gemeinschaft betreffen, deren Teil ich bin: Neapel, und ganz besonders der problematischste seiner städtischen Bezirke, der Rione Sanità. Trotzdem habe ich anfangs nicht ernsthaft daran gedacht, darüber zu schreiben. Ich liebe die Literatur, aber sie ist nicht mein Metier. Als Lasco dann von dem Mann ermordet wurde, der ihm als Junge mehr als ein Bruder gewesen war, habe ich begriffen, dass ich nicht umhinkommen würde, diese Geschichte zu erzählen. Eine Ehrensache. Und ich beschloss, mit dem Ende zu beginnen: ein Gang zurück, nicht nur, um die Ursachen eines Verbrechens zu ermitteln, sondern um an die Wurzeln unseres Übels zu gelangen: in einer Welt voller Ungerechtigkeiten zu leben. Was den Titel angeht, schwankte ich lange unschlüssig zwischen verschiedenen Überlegungen, die sich bei näherer Betrachtung alle als unbefriedigend erwiesen. Und endlich die Erleuchtung: Nostalgia. Nostalgie ist übrigens auch das Gefühl, das den Protagonisten dieser Chronik beherrscht und seine Entscheidungen bestimmt. Das Wort erwächst aus der Verbindung zweier griechischer Vokabeln: nóstos, »Rückkehr«, und álgos, »Schmerz«. In der antiken Literatur wurde der Schmerz der Rückkehr an den Ort der eigenen Herkunft, der mit bisweilen unüberwindlichen Schwierigkeiten verbunden ist, in all seinen Nuancen ergründet. Obwohl es sich hierbei um eine jüngere Seite der Medaille handelt, scheint das Wort Nostalgie Teil unseres genetischen Gepäcks zu sein, unseres »Mysteriums« als menschliche Wesen. Jeder Mensch erfährt sie unaufhörlich, die Nostalgie, denn die Stimmen, die aus seiner Vergangenheit zu ihm dringen, haben stets eine unwiderstehliche Faszination.

1.

Oreste Spasiano, der seit seiner Kindheit auf den Spitznamen Malommo hört, Kanaille (fast eine Verdammung, vielleicht auch ein Omen), sitzt in seinem Plüschschlafanzug vor einem heißen Milchkaffee und einer vor ihm auf dem Tisch wie ein Bettlaken aufgeschlagenen Zeitung. Er ist konzentriert, aber nicht angespannt. In Anbetracht der Umstände wirkt er eher zu selbstbewusst. Du schickst nicht ohne höhere Gewalt den Freund, ja Zwillingsbruder deiner Kindheit und Jugend ins Jenseits: Das wiederholt er sich unablässig, auch laut, in dem nachlässigen Italienisch, zu dem er greift, wenn er seine Entscheidungen in feierlichen Ernst kleiden will. Er meint, einem Befehl von oben gehorcht zu haben, erteilt von einer unbestimmten übernatürlichen Kraft. Manchmal sagt dir das Leben: Schieß! Und du kannst nichts anderes tun, als zu schießen.

Seit jeher verhilft ihm der morgendliche Milchkaffee zu einem inneren Gleichgewicht, zum Zusammenleben mit dem eigenen hitzigen Temperament, vielleicht weil das Getränk den unschlagbaren Geruch der Absolution und der Unschuld besitzt. Oreste Spasiano nennt die Dinge nie bei ihrem wahren Namen: Die Nachsicht mit sich selbst macht ihn zum Freund von Umschreibungen und Metaphern. Vor zwei Nächten hat er den Abzug gedrückt, in einem sorgsam gelegten Hinterhalt. Jetzt liest er ein ums andere Mal die Chronik des Verbrechens. Er will das Radio anschalten, überlegt es sich dann aber. Er schaut sich um und sagt mit der kalten Stimme von einem, dem etwas durch den Sinn rauscht: Arsch! Du bist voll der Arsch. Arsch, Arsch, Arsch … Plötzlich klingt ihm die Stimme deutlich im Kopf. Sie gehört dem Mann, der nach einem Bauchschuss am Boden liegt, und er geht mit großen Schritten auf ihn zu, die Pistole in der Hand.

Wie oft haben sie sich als Jungs gegenseitig mit diesen Worten der Wut-Ironie-Liebe-Verachtung-Anklage bedacht. Immer ohne Konsequenzen. Arsch! Kotz dich zu Tode.

Schön, seine komfortable Küche. Schön, seine großzügige Wohnung im letzten Stock eines alten heruntergekommenen Gebäudes im Rione. Die Straße unten trägt anmaßend den Titel »Vico« und windet sich zwischen zwei engen Klippen, von denen ein bunter Auswurf an Lappen quillt, die für alle Ewigkeit zwischen den Mauern zum Trocknen hängen. Wie Triumphbögen. Sie sollten die Luft zum Duften bringen, dabei erfüllen sie sie mit einem seltsam fauligen Gestank.

Seine morgendliche Freude pflegt Spasiano, die Kanaille, vom Moment des Erwachens an mit banger Wollust. Er öffnet die Augen, und sofort versetzt der Gedanke an den unvergleichlichen Geschmack seine Sinne in Aufruhr. Kurz darauf, am gedeckten Tisch (Milch, Butter, Toast, Zucker, Kaffee, verschiedene Gläser mit Marmelade und Honig), zelebriert er das Ritual des ersten Schlucks, stets mit geschlossenen Augen und beinahe religiöser Konzentration.

Alles beginnt in der Nasenhöhle, dort sammelt sich der Duft des heißen Milchkaffees, wie angesogen von einer unsichtbaren Pumpe. Von der Nasenhöhle zieht er in den Riechkolben. Der Weg ist kurz, blitzartig, erklärt er seinen ergebensten Kumpanen, die ihn ungläubig anschauen. Noch kürzer ist die Strecke vom Riechkolben zum Gehirn, über das Siebbein. Ende Gelände. Fazit: Ohne Gehirn kriegst du im Leben nichts auf die Reihe. Du schmeckst nicht mal einen Milchkaffee. Kapiert? Steht alles im Medizinlexikon. Ich kenn mich aus, Scheiße nochmal.

Sein Ruf als harter Typ, zu dem man nie nein sagen sollte, ist allerdings nicht unumstritten. Nicht nur jetzt, in dieser an Schicksalsschlägen reichen Phase, wodurch die Camorra in der Sanità in tausend Grüppchen zersplittert ist, von denen keins mehr echte Autorität besitzt. Schon vorher, als bestimmte Bosse das Sagen hatten, denen es nicht nur gelungen war, Angst zu verbreiten, sondern die dank Hoheitsrechten, Protektionen und Begünstigungen auf einen gewissen Konsens zählen konnten. Es hatte also welche gegeben, die es geschafft hatten, sich im Laufe der Zeit weit über ihm zu platzieren, manchmal sogar mit Unterstützung von Spasiano selbst, der prinzipiell darauf achtet, sich Feinde seiner Kragenweite auszusuchen, um keine Kämpfe auszufechten, die über seine Kräfte gehen.

Vom Drogengeschäft ausgeschlossen, kontrolliert er die Maschinerie von Schutzgeld, Wucher, Prostitution, Hehlerei (Schmuck und Edelmetall) und die eine oder andere kleine, aber durchaus einträgliche Aktivität.

Malommo lebt allein. Er hat verschiedene Geliebte, die er abwechselnd zu sich zitiert. Die Hausarbeit liegt in den Händen von zwei Filipinos, ein Ehepaar, absolut vertrauenswürdig. Sie wohnen im selben Gebäude, besitzen einen Schlüssel zu seiner Wohnung und kommen jeden Morgen Punkt sieben.

PERFEKTES VERBRECHEN IN DER SANITÀ?, so der Titel des Zeitungsartikels. Der kleine abgesetzte Vorspann fasst die Geschichte folgendermaßen zusammen: »Unbekannt die Identität des Opfers wie die des Täters. Der Ermordete ohne Papiere stammte möglicherweise aus Nordafrika.«

Spasiano hat den Bericht bereits dreimal gelesen, aber es reicht ihm nicht: Er findet, dass es in diesem Meer aus Wörtern noch zu fischen gilt. Der Reporter beschreibt den gekrümmten Körper eines Mannes neben zwei Müllcontainern. Die Polizei hat kein einziges Dokument bei der Leiche gefunden. In der Straße gibt es niemanden, der ihn gekannt hat. Alles deutet auf eine eiskalte Hinrichtung, ausgeführt mit zwei Pistolenschüssen: einer aus der Ferne, der andere aus nächster Nähe. Zwei Löcher: eins im Bauch, eins mitten auf der Stirn.

Spasiano greift nach der Tasse, aus der er gedankenverloren einen großen Schluck nimmt, der ihm wie eine glühende Klinge über die Zunge in die Kehle dringt. Er fährt zusammen, drauf und dran, die Welt zu verfluchen. Doch noch ehe ihm der Fluch von den Lippen kommt, hat sich der Groll schon in neuen Genuss verwandelt. Der Duft des Milchkaffees breitet sich nun überall aus, so als würde sein eigener Atem ihn verströmen, sein Körper, seine Vergangenheit, seine Verbundenheit mit einem nie durchbrochenen Ritual.

Er steht auf und öffnet das Fenster. Die Küche füllt sich schlagartig mit dem Lärm und den Stimmen der Straße. Herrgott, wie viel wird in Neapel gequatscht! Und vor allem in diesem Viertel. Als wenn gleichzeitig mit den Lebenden auch die Toten redeten, dieses unüberschaubare Heer, das vom Sensenmann innerhalb von zwanzig Jahrhunderten (oder mehr?) dahingemäht wurde. Ein solches Gebrüll, das Angstschreie auslöst: Ruhig jetzt mal, verflucht! Haltet eure Mäuler, macht diese verfluchten Motorräder aus, die wie Apachenpfeile durch die Gassen zischen: Was rast ihr so? Wo jagt ihr hin, als wäre der Teufel hinter euch her? Er lacht. Sie fürchten alle, von diesem Peppino erwischt zu werden, der sich von einem seiner Jungs auf dem Motorrad herumfahren lässt, mit der Pistole fuchtelt und schreit: Hier habe ich das Sagen!

Aber Orestes Protest ist nicht ganz aufrichtig. Sicher, manchmal ärgert ihn der Lärm. Aber meistens hat er seine Freude daran. Alles in allem hält er diese Sinfonie voller Geschrei und Geschepper, die aus den Eingeweiden seiner Sanità aufsteigt, für die Manifestation einer gewaltigen Vitalität.

Auch das Öffnen des Küchenfensters ist für ihn ein Ritual, eine Gewohnheit, vielleicht sogar ein neurotischer Moment. Jeden Morgen muss er sofort in Kontakt mit der Straße treten, er braucht den verdammten Lärm ebenso wie seinen Milchkaffee, um sich am richtigen Punkt gestärkt zu fühlen: gerade so, wie es die Führung einer Firma wie der seinen verlangt (Firma, so nennt er das).

Malommo, die Kanaille, ist ein planvoller, penibler Arbeiter, der zur Bürokratie neigt und, wenn nötig, imstande ist, seine rabiate Natur zugunsten von Strategie und List zu beherrschen. Auch in der Rache kennt er die Kunst der Geduld. Nicht, dass er vergisst. Im Gegenteil. Aber er weiß seinen Durst nach Rache zu kontrollieren.

Er zieht sich ins Schlafzimmer zurück, lässt sich in einen weißen Ledersessel fallen und liest zum vierten Mal den Bericht in der Zeitung, die ihm der Mann vom Kiosk wie jeden Morgen vor die Tür gelegt hat.

»Nach vierundzwanzigstündigen Ermittlungen ist die Identität des Ermordeten, der gestern früh neben den Müllcontainern an der Salita dei Cinesi gefunden wurde, weiterhin ungeklärt. Niemand will ihn gekannt oder je gesehen haben, was die Ermittler nicht ganz zu glauben scheinen. Die Anwohner haben allerdings auch uns gegenüber, die wir den Ort ausgiebig inspizieren konnten, dieselbe Aussage gemacht. Mit dem Unterschied, dass ihre Angaben beim Berichterstatter einen aufrichtigen und zuverlässigen Eindruck hinterließen.

Das Mysterium wird uns noch länger in Atem halten. Wir kommen zu diesem Schluss, da es sich bei dem Opfer anscheinend um einen Fremden handelt, wahrscheinlich aus Nordafrika (zumindest dem Etikett von Hemd und Jacke nach), was seine Identifizierung weder vereinfachen noch beschleunigen wird.

Die Leiche des etwa sechzigjährigen Mannes wurde kurz nach Sonnenaufgang von einer Frau entdeckt, die ihren Abfall in die Container werfen wollte. Sie hat sie nicht sofort bemerkt. Der Mann lag gekrümmt auf einem Haufen von Säcken, die sich seit Tagen neben den randvollen Mülltonnen stapeln. Sein eines Bein ragte ein wenig hervor. Er trug Jeans und gelbe Schuhe, die der Frau als erstes ins Auge fielen. Sie hat nicht gleich begriffen, was los war, dann aber vor Schreck aufgeschrien. ›Mit einem Tritt habe ich sein Gesicht von ein paar Säcken befreit, die es verdeckten, und habe ihn angesehen: Mein Gott, wie entsetzlich …‹, hat sie erklärt, nachdem wir versichern mussten, um nichts in der Welt ihren Namen zu veröffentlichen.

Die Zeugin ist der Meinung, was übrigens von mehreren anderen Anwohnern geteilt wird, dass der Unbekannte ein Opfer der Droge geworden ist, mittlerweile der Grund für alle Feindseligkeiten, Fehden, Allianzen und Zerwürfnisse zwischen den verschiedenen kriminellen Gruppen in diesem skandalösen Viertel. An einer solchen Interpretation des Verbrechens hat die Polizei jedoch Zweifel, auch wenn sie momentan keine näheren Auskünfte geben will …«

Spasiano schaut von der Zeitung auf. An welcher Stelle des Artikels hat er gelesen, dass die Leiche mit einer grauen Winterjacke bekleidet war, über einem schwarzen Rollkragenpullover, und dass sie ein Lederarmband trug, an dem eine kleine Goldmünze baumelte? Eilig überfliegt er den restlichen Text, bis er auf den Absatz stößt, den er gesucht hat.

Wie hatte ihm der Anhänger entgehen können, am Handgelenk von Felice Lasco, seinem besten Jugendfreund, den er nicht ohne Bedauern, aber doch fest entschlossen ins Jenseits befördert hatte?

Genau genommen war er ihm nicht entgangen, nicht ganz. Er erinnert sich, undeutlich, eher verschwommen, leicht verwirrt, ja. Vielleicht war ihm der Anhänger an dem Lederband aufgefallen, als er in der Jacke des Toten nach Brieftasche, Scheckkarten, Adressbuch und Pass gekramt hatte. Er hatte ihn wahrgenommen, aber gleich wieder vergessen.

Spasiano schüttelt den Kopf: Anhänger hin oder her, die Polizei wird die Identität des Toten sowieso bald festgestellt haben. Das ist kein Problem, sagt er sich, zum Problem wird es erst, falls es den Ermittlern gelingen sollte, der Sache einen Sinn zu geben, bis zu ihm durchzudringen und zum Motiv, das seine Hand geführt hat. Dieses Motiv liegt unter einer dicken Staubschicht begraben: mehr als fünfundvierzig Jahre aus Schweigen und Vergessen. Ein Panzer. Ob sie es schaffen, es auszugraben?

Er geht ins Bad, um sich zu waschen. Er sitzt fest im Sattel (einer seiner Lieblingssprüche). Auch weil er sicher davon ausgeht, dass es für seine Tat keine Zeugen gibt.

Er betrachtet sich lange im Spiegel, mit dem flackernden, unsteten Blick eines Menschen, der es nicht gewohnt ist, jemandem länger in die Augen zu sehen, auch sich selbst nicht. Während er vor der Rasur sein Gesicht einseift, als wolle er es unter dem Schaum verstecken, läuft vor ihm noch einmal der ganze Film ab. Es ist spätnachts. Es regnet nicht, aber das Pflaster ist feucht und riecht modrig. Es glänzt, als wären die Pflastersteine schwarze Spiegel, in denen die Nacht selbstzufrieden die Schatten der Gebäude und einen Balkon in einer großen Lache betrachtet. Spasiano hat sich in einen weiten dunkelblauen Mantel gehüllt, der Kragen hochgestellt, auf dem Kopf eine Mütze, ihr Schirm über den Augen. Er weiß, dass Felice Lasco kurz nach Mitternacht durch diese Gasse gehen wird. Er weiß das, weil er ihn seit geraumer Zeit beschatten lässt, weil er seine Gewohnheiten kennt, weil er das Gefühl hat, seine Provokation erraten zu haben: Hier bin ich, ich verstecke mich nicht, ich habe keine Angst vor dir, bring mich doch um, wenn du kannst …

Als er ihn von weitem gewahr wird, zieht er sich tiefer in den Schatten der Einfahrt zurück, wo er lauert. Felices Umriss ist unverkennbar, sein Schritt gleichmäßig, aber langsam, der eines in Gedanken versunkenen Mannes. Schon als Junge war er so, immer in Gedanken. Was machst du, schläfst du?, stieß Malommo, die Kanaille, ihn oft an. Feli’, wach auf!

Arsch!, entgegnete Felice dann. Und beide brachen sie in schallendes Gelächter aus. Sie lebten wie aneinander geklebt. Das war schon so, als sie noch kurze Hosen trugen. Sie waren gleich alt. Die sieben Monate, die sie trennten, führte Oreste, wenn Entscheidungen anstanden, einmal im Scherz, einmal im Ernst für sich ins Feld. Ich habe hier das Sagen, ich bin älter als du. In der Regel entgegnete Felice nichts. Er lächelte ihn nur ironisch und ein wenig herablassend an.

2.

Die Ereignisse, von denen eben die Rede war, sind nicht fiktiv, oder besser gesagt, sie sind es nicht ganz. Für ihre Rekonstruktion ist das Opfer zum Teil selbst verantwortlich, Felice Lasco, dem ich nach seiner Rückkehr nach Italien – fünfundvierzig Jahre war er fort gewesen – sehr nahegekommen bin. In einem seiner Momente überspannter Voraussicht beschrieb er mir mit der ihm eigenen Gewissenhaftigkeit die Szene seines Todes. Er bot sie mir an wie ein Spiel. Aber vielleicht war es das für ihn nicht.

Seine Schritte führten ihn fast unbewusst, mechanisch, zum Monacone, wie die Basilica di Santa Maria della Sanità bei uns genannt wird, und ich war einer der ersten des »Stammes« von Don Luigi Rega, dem unvergleichlichen Pfarrer des Rione Sanità, der ihm dort begegnete. Fasziniert von seiner Persönlichkeit, von der Aura eines schmerzlichen Geheimnisses, die ihn umgab, ging ich sofort auf ihn zu. Wie könnte ich den Abend seines unerwarteten Erscheinens je vergessen? Ich befand mich in der Sakristei, als ein Junge zu mir lief und sagte, vor der Tür stehe ein Mann, der Sprache nach wahrscheinlich ein Ausländer, der zum Pfarrer wolle. Da der nicht da war, nahm ich den Fremden in Empfang und bat ihn in Don Luigis kleines Arbeitszimmer, ein separater Bereich gleich nebenan. Er war um die sechzig, sehr schlank, aber kräftig, sein Gesicht eindringlich, zerfurcht, wie in Stein gemeißelt: ein schöner Mann mit weißmeliertem Haar. Er entschuldigte sich dafür, wie er redete, ein Gemisch aus verschiedenen Sprachen, dekliniert in einem rudimentären neapolitanischen Singsang, mit einem zugegebenermaßen leicht komischen Effekt, auch wegen seiner offenkundigen Schüchternheit, die hier und da zum Stottern führte. Er sagte, er sei vor einer Weile aus Ägypten gekommen. Dort lebe er. Er sei aber in Neapel geboren, in der Sanità, beide Eltern von hier. Nur, dass er schon als Junge weggegangen und seitdem nie mehr zurückgekehrt war: fünfundvierzig Jahre woanders, eine lange Zeit, um sich ein Leben aufzubauen. Um ein anderer zu werden, wie er erklärte.

Eine reichlich seltsame Geschichte, aber welche Geschichte ist das nicht in diesem Geisterviertel namens Sanità. Für viele, nicht nur für Fremde, auch für waschechte Parthenopeier, ist dieses Viertel nichts als ein Flatus vocis, ein Lufthauch, den die Stimme erzeugt: Es existiert nicht wirklich, es gehört zu dem Imaginären, das die Großstadt mit unbekannten und wunderbaren oder tragischen und gewalttätigen Stätten übersät sehen will, die alle in einer Wolke aus Geheimnis schweben. Gibt es sie wirklich, die Sanità? Die Frage wird durch die Fragwürdigkeit vieler Antworten legitimiert: Vielleicht gibt es sie, aber sie ist nur ein schwarzes Loch, eine gigantische Grotte mit vielen Verzweigungen; ja, es gibt sie, aber ich bin noch nie dort gewesen; ich schon, einmal, da war ich noch klein, mit meiner Mutter, die mich die ganze Zeit über ermahnt hat, ihr nicht von der Seite zu weichen, weil es von Kinderdieben nur so wimmelt …

Arme Sanità! Enge verwinkelte Gassen, heruntergekommene Gebäude, auf dem Buckel eine mehr als zweitausendjährige Geschichte, bezeugt von Katakomben, Altären, gemeißelten Gräbern, Treppen, die so tief unter die Erde führen, als strebten sie zu den Eingeweiden des Planeten.

Felice Lasco hat meine Fantasie sofort in Gang gesetzt: Er schien aus demselben fantastischen Stoff gemacht wie mein Geisterviertel, aber wie durchdrungen von einer unbezwinglichen Sorge, über es hinauszuwachsen, ihm nicht passiv ausgeliefert zu sein. Er hatte viele Bücher gelesen, was er nicht verhehlte, womit er aber auch nicht prahlte.

Der ersten Begegnung folgten rasch weitere. Hinter seiner ruhigen Fassade verbarg sich eine gequälte Seele, in ständigem Aufruhr: Das eine Mal schwieg er hartnäckig, das andere Mal redete er ohne Punkt und Komma und mit einer Inbrunst, die ihn immer weiter über die Grenzen der Realität hinauszutreiben schien, in einen Bereich, wo alles episch wird, einschließlich der täglichen Banalität.

Aus seinen Überlegungen strömte eine Art erdverbundener Weisheit, durchtränkt von Wüste, von ungeheurer Einsamkeit, umso spröder durch seine hybride, merkwürdige, streckenweise aber auch melodische Sprache.

Ich bin über siebzig, ein Arzt im Ruhestand (ein Kardiologe ohne überzogene wissenschaftliche Ansprüche, von den Patienten aber durchaus geschätzt), dessen Körper schwerer geworden ist, im Gegensatz zu seinem Geist. Seit Ewigkeiten gehe ich regelmäßig in den Monacone, lange bevor Don Luigi Rega dort als Pfarrer landete. Ich bin aber kein Mann des Glaubens. Ich glaube nicht an Gott, ganz einfach. Warum nicht?, hat mich Don Luigi eines Tages gefragt. Besser so, habe ich ihm gesagt. Sonst müsste ich mich von morgens bis abends mit Ihm herumstreiten.

Vielleicht, da ich ehrenamtlich tätig bin und mich seit Ewigkeiten für andere einsetze, fiel die Erwiderung des Pfarrers so wohlwollend aus, dass sie mir in Erinnerung geblieben ist: Nico’, du magst ein sündiger Atheist sein, ein unverbesserlicher Ungläubiger, aber einen wie dich schätzt auch der ewige Vater.

Lasco setzte nicht nur meine Fantasie in Gang. Auch meine Gefühle. Freundschaften beinhalten immer ein wenig Schwärmerei. Auch einige Jungs vom »Stamm« des Monacone schlossen mit ihm Freundschaft, wurden sogar zu Vertrauten, aber eher sporadisch. Tatsache ist, dass Felice Lasco vor allem mir sein Herz geöffnet hat, vielleicht wegen unserer unvermuteten Wahlverwandtschaft, vielleicht aus Respekt vor meiner Erfahrung und meinem Alter. Jedenfalls vertraute er mir wie einem älteren Bruder die uferlose Geschichte seines Lebens an.

Was aber nicht heißen soll, dass an diesen Seiten (Erzählung? Offenbarung? Gerichtliche Erklärung?) nicht auch viele andere mitgewirkt hätten. Fast so etwas wie ein kollektiver Roman der Gemeinschaft des Monacone, unter Aufsicht des Pfarrers selbst, des unermüdlichen Don Luigi Rega. Eins ist aber klar: Geschrieben habe ich ihn – Seite für Seite, eine pro Tag, manchmal zwei. Ich bin es auch gewesen, der vor Felice Lascos gewaltsamem Tod die Berichte seiner täglichen Touren durch sein Heimatviertel, auf der Suche nach der verlorenen Identität, die er Stück für Stück rekonstruierte, in zwei dicken Heftern gesammelt hat. Einmal war es ein zerborstenes Gebäude, ein andermal ein morastiges Rinnsal, dann wieder ein unvermittelter Geruch, was sie aus der Versenkung auftauchen ließ – alles Quellen erschütternder Beschwörungen, die den Mann, der aus dem Nichts kam, daran erinnerten, wer er in Wirklichkeit war und aus welchem Stoff seine Vergangenheit bestand.

Für die, denen mein Anspruch auf die Autorschaft dieses Textes ein wenig zu überheblich vorkommen mag, will ich klarstellen, dass die Sache nicht aus einer einzigen Perspektive betrachtet werden kann und darf. Diese Seiten bringen auch die strafrechtliche Verantwortung zum Ausdruck, und sie tun es so direkt und unumstößlich, dass jede weitere Aussage unangemessen, willkürlich, ja sogar widerrechtlich wäre, außer der von Don Luigi Rega (mir wäre es lieber gewesen, wenn unser Pfarrer auf eine persönliche Aussage verzichtet hätte, aber er war nicht davon abzubringen), und ich will andere nicht in einen Anklageprozess hineinziehen, der meiner Meinung nach mit Gefahren verbunden ist (obwohl Lasco uns durch seine Offenbarungen letztlich alle zu Teilhabern an seinem furchtbaren Geheimnis gemacht hat, das insbesondere nach seinem Tod für jeden von uns zu einer unerträglichen Bürde geworden ist: Die Geschichte zweier Verbrechen, die viele Jahre auseinanderliegen, jedoch durch einen unsichtbaren roten Faden miteinander verbunden sind, da sie beide von derselben Hand verübt wurden).

Oreste Spasiano wird mich umbringen, ihr werdet sehen, oder zumindest wird er versuchen, mich umzubringen.

Wie oft habe ich ihn das sagen hören!

3.

Sie waren sich in nichts ähnlich. Und vielleicht gerade deswegen fühlten sich Oreste Spasiano und Felice Lasco von klein auf unwiderstehlich zueinander hingezogen. Lasco erinnerte sich mit einer solchen Genauigkeit an seine Kindheit und frühe Jugend, dass es mitunter schon einen krankhaften Eindruck machte. Ich dachte, ich hätte alles vergessen, dabei ist das Gegenteil der Fall, sagte er häufig. Jetzt, wo ich hier bin, ist es, als wäre keine Zeit vergangen. Seltsam, nicht wahr?

Beide waren sie hager, beide schwarzhaarig, aber man wäre nie auf die Idee gekommen, sie zu verwechseln. Orestes Hagerkeit hatte etwas Grundsätzliches, Felices nicht. Seine war melancholisch und daher von einer gewissen Geschmeidigkeit. Oreste war durchsetzungsfähig und immer selbstgewiss, Felice introvertiert, einer, der zu Zweifeln neigte. Sein Lieblingsspruch lautete: Was zum Teufel weiß ich denn schon? Wobei er die Mundwinkel verzog. Oft sagte er auch gar nichts: Er schaute den Freund ohne erkennbare Regung an.

Du glaubst nicht, wie mir das auf die Nerven geht, beschwerte sich Oreste. Wenn du den Stummen spielst. Wenn du mich anstarrst und keinen Ton rausbringst, obwohl du mich am liebsten zur Hölle schicken willst.

Oreste hatte beide Eltern, Felice nur die Mutter. Der Mann, mit dem sie zusammenlebte, war nicht sein Vater. An den erinnerte er sich kaum. Er war gestorben, als Felice vier Jahre alt war. Orestes Vater war ein Kleinkrimineller, der regelmäßig im Gefängnis saß. Felices Mutter verdiente ihr Geld als Handschuhmacherin in Heimarbeit: Nach dem Tod ihres Mannes hatte sie diese Tätigkeit ausgebaut und versucht, ihre Jugend zu bewahren, ohne sich gehen zu lassen. Im Gegensatz zu den meisten Frauen im Rione, die viel zu früh Witwe geworden waren. Sie war sehr schön: eine Frau mit Rundungen (sie trug vorwiegend eng anliegende Kleider), mit einem ausdrucksvollen Gesicht, umrahmt von einer Flut schwarzer Locken.

Es waren gute Zeiten für die Sanità: Die Produktion von Lederhandschuhen gilt seit jeher als Spitzenleistung der gesamten Stadt. Und mein bizarres Viertel unterhalb von Capodimonte ist seit dem frühen zwanzigsten Jahrhundert darin führend. So erzählen es die Alten, wenn sie von ihren Großeltern und Urgroßeltern sprechen. In den ebenerdigen Bassi, den niedrigen Zwischengeschossen oder engen Dachkammern arbeitete man jedenfalls bis in die frühen Morgenstunden: vor allem die Frauen, deren Geschick als Näherinnen in Europa keinen Vergleich kannte. Ebenso wie die Gewandtheit der Lederzuschneider. Wie oft wurden sie mit lohnenden Verträgen verpflichtet, selbst nach Übersee.

Felices Mutter hatte das eine oder andere Verhältnis, das war unvermeidlich. Ihr resoluter Charakter half ihr aber schließlich, den richtigen Mann zu finden. Die Hochzeit war schlicht, doch der Sohn sollte sich sein Leben lang lebhaft daran erinnern, vor allem wegen eines ganz speziellen Fotos. Es zeigt sie mit strahlendem Lachen in einem elfenbeinfarbenen Brautkleid – ein nur ganz leicht gedecktes Weiß –, mit armlangen Lederhandschuhen, die sie für sich genäht hatte.

Felice liebte den Stiefvater nicht. Er beschränkte sich darauf, ihn zu respektieren. Er war sehr viel älter als seine Frau, arbeitete als Installateur und galt als ehrlicher Mann. Er besaß jedoch, wie Felices Mutter sich ausdrückte, nicht die nötige Autorität, um den Jungen von gewissen gefährlichen Freundschaften abzubringen.

Damals hieß Oreste Spasiano bereits Malommo, Kanaille: nur eine Stichelei, die im Verlauf seines Lebens jedoch hartnäckig an ihm kleben bleiben sollte. Die Dinge liefen folgendermaßen. Eines Abends saß Felice auf einem Mäuerchen und verschlang ein paar kampanische Äpfel, als Oreste ihm aus heiterem Himmel vorschlug, bei einem Raubüberfall in der Via Foria mitzumachen, am Rand der Sanità. Er brauche nur die Vespa zu fahren, die sie von irgendwem bekommen würden. Eine Vespa mit falschem Nummernschild, versteht sich. War er nicht der König des Sattels, dem jedes Kunststück gelang, wenn er den warmen Bauch seiner Gilera 125 zwischen die Schenkel presste?

An der Porta San Gennaro wimmelte es immer von Menschen, ein Gewühl von Jungs und Mädchen, toupierten Hausfrauen, Händlern, Vertretern. Hier und da zwinkerte einem eine Markenuhr zu, wurde eine Hand sichtbar, die besorgt eine vermeintlich unscheinbare Tasche umklammerte.

Bei Orestes Vorschlag spürte Felice, wie ihm das Blut in den Adern gefror. Der Apfel schmeckte plötzlich bitter in seinem Mund, der zu kauen aufhörte. Er wollte ihm sagen – aber nicht aus Spaß, um sich hinterher totzulachen – Arsch! Ore’, du bist voll der Arsch!

Doch er traute sich nicht. Er schwieg: ein Schweigen, das Malommo gleich als Einwilligung deutete.

Aber gab es wirklich nicht einmal eine Spur von Einverständnis mit dem, was dann geschah? Ich spreche nicht von diesem Abend, aber von den folgenden, als Oreste, der den Schwachpunkt seines Freundes nur zu gut kannte, nicht müde wurde, ihn für sein außerordentliches Talent als Motorradheld zu bauchpinseln und so die Maschen seines Netzes immer enger zusammenzog.

Was für ein Rausch Mitte der Sechziger, das flinke kleine Motorrad mit seiner rostfreien Ausstattung! Felice war ein Pfeil, und der Wind im Gesicht gab ihm das Gefühl zu fliegen, ein Zugvogel, der durch die Gassen braust, Steigungen hochjagt und Treppen hinabrast, ohne den geringsten Protest, im Gegenteil, eher begleitet, fast getrieben von der Bewunderung der Leute: Schaut euch den Typen an, der hat es wirklich drauf, so ein Teufel, klasse, der Bengel …

Im Film trugen solche Motorradfahrer wie er schwarze Lederjacken mit Nieten: ein Luxus, den Felice sich nicht leisten konnte. Dann überraschte ihn seine Mutter mit genau solch einer Jacke, die sie für ihn genäht hatte, mit vielen glänzenden Nieten besetzt, und Felice zog auf der Gilera eine akrobatische Show ab, zum Staunen und Neid seiner Kumpel. In den engen Gassen der Sanità war der Tod auf zwei Rädern schon damals ein Spiel – eine Herausforderung – für einen, der nichts anderes besaß als seine Jugend und eine aussichtslose Zukunft. Für Felice war das Motorrad aber auch eine Gelegenheit, sich von seiner Schüchternheit zu befreien. Indem er wie ein Verrückter durch die Gegend raste, unterdrückte er seine Angst, seinen Hang zur Langsamkeit, zur Haarspalterei, zum Widerspruch, um endlich den Zustand der Glückseligkeit eines Menschen zu erreichen, der ganz und gar in dem aufgeht, was er tut, vollkommen eins mit seinen Aktionen, ohne ein anderes Ich, das ihm höhnisch dabei zuschaut.

Nachdem er lange von ihr geträumt und sich vor den Läden der Händler die Nase plattgedrückt hatte, war er kurz nach seinem vierzehnten Geburtstag endlich in den Besitz einer Gilera 125 gekommen. Der Mann seiner Mutter, den Felice, wenn er sich bei ihm lieb Kind machen wollte, Papa nannte, hatte die Maschine gebraucht für ihn gekauft. Zugelassen war sie auf ihn, aber er stellte sie Felice sofort zur Verfügung, zu jeder Tages- und Nachtzeit – in Anbetracht von dessen Minderjährigkeit illegal.

Was Oreste betraf, so war sein Plan rasch ausgereift. Er fühlte ihn in Windeseile in sich wachsen, angetrieben von seiner Bewunderung für das Talent des Freundes. Feli’, sagte er, keiner ist so begnadet wie du.

Sie sahen beide älter aus, als sie tatsächlich waren: vor allem Felice, wegen seiner immer leicht mürrischen Miene. Sie wurden zu den waghalsigsten Straßenräubern der Sanità, von verschiedenen Hehlerkreisen umworben, halsbrecherische Akrobaten in der Kunst der Flucht, immer einen Schritt davon entfernt, erwischt zu werden, immer imstande, sich im letzten Moment aus dem Staub zu machen: wie durch Zauber in Luft aufgelöst durch ihre Geschwindigkeit und ihren Leichtsinn.

Die Sanità ist voll von Grotten, Tunneln, Schluchten, dunklen Hauseingängen, die in versteckte Gärten, in enge, für Autos unpassierbare Gassen und in Bassi münden, alle wie geschaffen, um jemanden, der fliehen will, zu verschlucken. Wenn Neapel im Verhältnis zum restlichen Planeten eine eigene Welt ist, so ist die Sanità eine eigene Welt im Verhältnis zu Neapel. Die Eingeweide der Stadt, alles andere als unzugänglich, bieten an vielen Stellen Einlass, vor allem dort, wo der Tuffstein auf der Suche nach dem Himmel an den Seiten des Hügels von Capodimonte emporklettert. Einmal geriet ein grasendes Pferd an den Eingang zu einer Höhle, trabte hinein, begann zu galoppieren, verfolgt vom Kutscher, der seinen Namen rief, es anflehte zurückzukommen. Umsonst. Wenn man der Anekdote, die übrigens als wahr gilt, glauben will, sah der Besitzer es nie wieder. Der Beweis für die Unermesslichkeit eines Bauches, der eine ganze Armee verschlingen kann, geschweige denn einen einzelnen Gaul.

Oreste und Felice tauschten ihre Rollen nie: Die Spezialisierung ist die Seele des Erfolgs, des kriminellen inbegriffen. Oreste saß hinten und schnappte zu. Felice steuerte die Vespa, die Lambretta, den Motorroller, was auch immer, bremste oder gab Gas, je nachdem. Manchmal stritten sie sich auch unterwegs. Immer wegen Orestes sturem und perversem Charakter. Nie wollte er auf eine Beute verzichten, auch wenn sie das Opfer, das sich an den Riemen der Tasche klammerte, den es um sein Handgelenk geschlungen hatte, mit sich schleiften. Arsch, Arsch!, schrie Felice ihn wütend an. In solchen Momenten ratterte sein Herz wie ein Maschinengewehr. Spasianos rücksichtsloser Trotz fräste sich in seinen Bauch. Denn genau dort ballte sich die Aggression des Freundes, vor allem rechts von Felices Nabel, wo Malommos Hand sich wie eine Zange an seiner Taille festbiss, die Stütze für seine Brutalität. Wenn er gekonnte hätte, hätte Felice, einer, der sich sonst nie von der Wut hinreißen ließ, auf ihn eingeschlagen.

Malo’, was bist du nur für ein Scheißtyp!

Die Gilera stand für diese Unternehmen, für die frisierte, unkenntlich gemachte Mühlen herhalten mussten, ausdrücklich nicht zur Verfügung. Sie verkörperte die heile Seite der Welt und folglich auch deren Charakter: Felice erlebte sie fast wie das Gestalt gewordene Gute, das Instrument, das ihm seine eigene Würde und seinen Wert bescheinigte. Dank der Gilera war nicht nur das Viertel, sondern ein Großteil der Stadt für ihn kein Geheimnis mehr. Er hatte begonnen, sie kreuz und quer abzufahren und durch ihre vielen Kurven, Senken, Steigungen entdeckt, wie zufällig und unvorhersehbar ihre Gestalt, ihre ganze Anlage ist, vom Nullpunkt des Meeres bis zu den höchsten Höhen.

Aber strebt die Stadt wirklich nur nach oben? Oder ist das Spannungsverhältnis nicht gar umgekehrt, in dem Sinn, dass sie von oben nach unten verläuft? Ist ihr Ziel das Meer oder die Anhöhe? Wer kann das sagen, bei einer Stadt, die sich so sehr für ihre eigenen Unregelmäßigkeiten und Widersprüche begeistert.

Felices Gilera zerschnitt die Luft in beide Richtungen, stürzte sich mit der gleichen ungestümen Freude hinab, mit der sie emporraste, getrieben von der gleichen ungeduldigen, forschenden Neugier. Von der Via Salvator Rosa bis zum Museum und zu den Gassen hinter der Piazza Dante. Oder vom Vomero bis nach Arenella, nach Capodimonte und noch ein Stück weiter, ohne vor irgendwelchen Schwierigkeiten zu kapitulieren. Sie trotzte dunklen Löchern, Treppen, Kanälen, Schotterwegen, bis sie vor dem Basso irgendeines Freundes zum Stehen kam, in einer herzhaften knoblauchgeschwängerten Wolke von Pasta und Kohl.

Damals hielt sich Felice Lasco allerdings noch meist vom Meer fern. Er fürchtete es, das heißt, er betrachtete es nicht als Freund, er erlebte es wie einen Fremden im eigenen Haus. Oder direkt vor der Haustür, wie er fünfundvierzig Jahre später präzisieren sollte. Ein Fremder, dem mitnichten zu trauen ist, heimtückisch wie alles, was man nicht kennt. Im Unterschied zu den warmen Gedärmen der Via dei Cristallini und ihrer Umgebung, stets bereit, dich aufzunehmen, dich zu beschützen, ohne groß zwischen Unschuldigen und Schuldigen zu unterscheiden, da das Recht zu urteilen, wenn es Gott zusteht, nicht gleichzeitig den Menschen zustehen kann. Die Sanità wird, was kein Zufall ist, ja auch das Tal der Toten genannt. In ihrer Eigenschaft als himmlische Instanz kann es nicht verwundern, wenn sie dazu neigt, sich vor jeder anderen Autorität zu drücken.

Die Lage ist reichlich vertrackt, und um sie einigermaßen in den Griff zu bekommen, muss man sich notwendigerweise in das eine oder andere Buch über die Geschichte der Sanità vertiefen – die weit zurückliegende inbegriffen.

»Man muss wissen«, berichtet beispielsweise der Kirchenmann Carlo Celano Ende des siebzehnten Jahrhunderts in seinen unüberschaubaren, aber faszinierenden Aufzeichnungen zum Schönen, Antiken und Merkwürdigen der Stadt Neapel, »dass es bei den Heiden, Griechen wie Latinern und Menschen anderer Herkunft das unantastbare Gesetz gab, die Leichen ihrer Verstorbenen nicht innerhalb der Städte zu begraben; sie bestimmten einen Ort außerhalb der Stadtmauern, den sie Friedhof nannten, das heißt Dormitorium, was im Griechischen wie Friedhof klingt, und dieser Ort war heilig und geweiht. Daher galt es als schwerstes Verbrechen, auch nur einen einzigen Knochen der Toten auszugraben und dadurch den Ort zu schänden. Selbst Verbrechern, die die Toten ehrten, bot er eine sichere Zuflucht …«

Die Sanità, seit dem Altertum eine Zuflucht für Verbrecher? Eine Zuflucht für Verbrecher und ein Ort für wundersame Ereignisse zugleich.

»Als die Verfolgung der Kirche unter Konstantin dem Großen ein Ende fand, wünschte sich unser Hl. Severus, die Gebeine des Heiligen Märtyrers Gennaro von Marciano nach Neapel zu überführen; da er sie nicht in die Stadt hineinbringen durfte, ließ er neben dem Friedhof eine Höhle in Form einer Kirche in den Berg schlagen, und dort setzte er sie bei, wodurch der Friedhof den Namen Cimitero di San Gennaro oder San Gianuario ad Corpus oder San Gennaro ad Foris erhielt. Seitdem wurde er von den Neapolitanern mit großer Ehrfurcht besucht. Denn wenn zuvor von ihm die Rede war, hieß es nur Gräber, Grabhäuser, Katakomben, Stadt der Toten, Grotten der Toten oder Ruhestätten.«

Ich bin ein Spezialist für koronare Herzkrankheiten, vielleicht auch nur ein etwas langweiliger und pedantischer Chronist. Aber wie lässt sich die Tragödie von Felice Lasco erzählen, ohne den Schauplatz zu berücksichtigen, an dem sie sich ereignet hat, seine jahrhundertealte Geschichte inbegriffen. Die, soweit ich weiß, ab urbe condita, das heißt im Jahr 470 vor Christus begann, als die Griechen Neapolis gründeten, indem sie die ersten Nekropolen unterhalb von Capodimonte anlegten, dem Rione, der damals natürlich noch nicht so hieß. Sein Erscheinungsbild hat sich allerdings so wenig verändert, dass ein bedeutender Architekturhistoriker schrieb, die heutige Gestalt des Viertels »scheint ganz mit der damaligen übereinzustimmen, sodass, wenn man das eine betrachtet, zugleich das andere sieht«, und daher »ist die Schönheit der Orte ein ursprüngliches Charakteristikum des Tals der Sanità, dem Menschen als Schicksal gegeben«, schreibt Italo Ferraro.

Seit der Zeit der Griechen, durch das frühchristliche Zeitalter und auch die folgenden Jahrhunderte hindurch, war das Gebiet zwischen dem Hügel von Capodimonte und der Stadtmauer (Via Foria) also eine Grabstätte gewesen. Mit der Konsequenz, dass sich die Erinnerung an die Toten hier in eine Art kollektive Besessenheit verwandelt hat, in eine Form von Religiosität gespickt mit heidnischem Wahnwitz. Wer denkt da nicht gleich an den Schädelkult – die sogenannten capuzzelle, die Köpfchen –, der noch bis vor Kurzem in den verschiedenen Beinhäusern der Gegend praktiziert wurde. Jeder, der wollte, wählte sich einen Schädel aus, um ihn zu verehren: Man säuberte und polierte ihn, bettete ihn auf ein besticktes Tuch, umgab ihn mit Blumen und brennenden Lämpchen und redete ihm gut zu, beim ewigen Vater zugunsten seines Gönners zu intervenieren, um auf diese Weise all die ihm zuteil gewordenen Aufmerksamkeiten zu erwidern.

»Der Ruhm der Heiligkeit von Gaudiosus erfüllte die Seelen der Neapolitaner mit großer Verehrung, sodass sie das Grab des Heiligen häufig besuchten und durch dessen Fürbitte vom Herrn unermessliche Gnaden erflehten, vor allem, wenn sie krank waren. Ab da hieß dieser Ort das Tal der Sanità, denn die Kranken, die dorthin pilgerten, kehrten durch die Fürsprache des Heiligen gesund zurück. Aus diesem Grund erhielt die Sanità ihren Namen und nicht, wie andere behaupten, wegen der guten Luft …«

4.

Zu der Zeit, als Felice Lasco gemeinsam mit Oreste Spasiano in der Kunst des Handtaschenraubs debütierte, spezialisierte ich mich in Kardiologie, wobei ich meinem Beruf nicht nur im Krankenhaus San Gennaro dei Poveri nachging, sondern auch abends zu Hause, unterstützt von meiner Mutter, die vor ihrer Pensionierung Stationsschwester gewesen war. Beseelt von großem sozialem Eifer, betrachtete ich mich als Missionar in meinem unterentwickelten Stückchen Heimat. Mehr noch als heute zählte die Sanità damals zu den trostlosesten Stadtgebieten Europas. Die meisten Krankheiten rührten von den miserablen sozialen Bedingungen her: baufällige Wohnungen, Arbeitslosigkeit, Unterernährung. Ich erinnere mich, dass ich Anfang der Achtzigerjahre aufgrund von Befragungen des Personals der Dermatologie von San Gennaro von Dingen erfuhr, die ich mir nicht hatte vorstellen können und die mir große Sorge bereiteten: Kinder mit Geschlechtskrankheiten, unterernährte Alte, mit Schorf übersät, da es an jeglicher Hygiene mangelte, ganze Familien, die unter Schuppenflechte oder Läusen litten. Die von zehn Ärzten, Soziologen und anderen Experten geführte Untersuchung wurde später von dem Psychiater Guelfo Margherita unter dem Titel Die Gedärme von Neapel veröffentlicht. Ein Buch, das einem durch die skandalösen Wahrheiten, die es aufdeckt, den Atem raubt (beispielsweise die Existenz eines gravierenden, eng mit den miserablen Lebensumständen zusammenhängenden »psychiatrischen Problems«, das mir auch heute alles andere als behoben zu sein scheint).

Eines Tages sah ich mich selbst mit einer solchen Situation konfrontiert. Damals war ich Mitglied des PCI, der kommunistischen Partei: wie mein Vater, ein Eisenbahner, und meine Mutter, die leidenschaftlichste unserer Familie (zu der auch zwei jüngere Schwestern gehören). Rashid Kemali, der Sekretär der Ortsabteilung des PCI, ein Muslim lybischer Herkunft – in seiner grenzenlosen Güte fast ein Engel – bat mich, einen Hilfstrupp in eine der Höhlen unterhalb der Basilica dell’Incoronata, dem kleinen neapolitanischen Petersdom, zu begleiten. Dort gab es eine siebenköpfige Familie, die dringend Unterstützung, Medikamente und Lebensmittel brauchte.

Wir waren zu fünft, darunter meine Mutter. Sie wollte auf jeden Fall dabei sein, ebenso Rashid selbst, der sich für all diese Unternehmungen zur Verfügung stellte (nicht umsonst ist er noch immer im Herzen des Viertels lebendig, auch etliche Jahre nach seinem Tod). Wir hatten Milch dabei, Brot, Medikamente, Mullbinden, Desinfektionsmittel. Es machte uns Mühe, die Höhle auf dem Hügel, ein ganzes Stück hinter dem Hospital San Gennaro, ausfindig zu machen. Es war schon dunkel. Nicht ohne Umwege gelang es uns schließlich, mit Hilfe einiger Taschenlampen zur Höhle zu finden. Ich will den Anblick nicht beschreiben. Ich lasse es bei dem alten Mann bewenden, den ich behandelte. Er sträubte sich dagegen, dass ich ihn entkleidete und mit Mull, Gazestreifen und Watte desinfizierte. Er war klein, erschreckend unterernährt und hatte sich mit irgendetwas infiziert, das sich im ersten Augenblick unmöglich diagnostizieren ließ. Ein Junge erklärte mir, sie würden seit Jahren in dieser Höhle leben und hätten schon beinahe vergessen, dass es so etwas wie fließendes Wasser und elektrisches Licht gab.

Ja, zählte man denn die Fälle nicht, die als verzweifelt gelten konnten, gegenüber dem, was die öffentliche Verwaltung damals zu bieten hatte, und was sie heute bietet? Das Hospital San Gennaro dei Poveri war und ist eine große Maschinerie für die Gesundheit der Menschen und dabei selbst krank, unorganisiert, zu Teilen heruntergekommen. Für mich, der ich dieser Maschinerie jahrelang angehörte und ihre ganzen Mängel kannte, bedeutete das ein unsägliches Leid. Ich erinnere mich, wie ich dem guten Rashid einen ganzen Abend lang vom Missbrauch, all den Mängeln und Veruntreuungen erzählte, von denen ich erfahren hatte. Geduldig, ohne je sein melancholisches Lächeln zu verlieren (er war rund, umgänglich, aber mit einem Blick so eindringlich wie ein Schlagbohrer), verwandelte er sie mithilfe unseres Ortsvorstands in politische Anklagepunkte. Wir wägten jedes einzelne Wort ab, jedes Komma, jedes Adjektiv, auch wenn wir wussten, dass diese Pfeile niemanden durchbohren würden, zu mächtig war das Schutzsystem der Kriminellen, ob groß oder klein.

Rashid gab jedoch nicht auf, er war ein außerordentlich mutiger Mann. Und eben dieser Mut sollte aus ihm in der Sanità einen Mythos machte. Den Entrechteten eine Zeitlang beizustehen, mag vielen gutwilligen Menschen gelingen. Sich sein ganzes Leben lang für sie einzusetzen, steht auf einem anderen Blatt. Vor allem, wenn du ein Muslim bist, wenn du von der anderen Seite des Mittelmeers kommst, wenn du neben einem kultivierten Italienisch auch Arabisch sprichst – das vor allem, da es deine Muttersprache ist und du gern im Koran liest, zu dem du eine alles andere als konfliktbetonte Beziehung hast.

Rashid Kemali eroberte mein Herz sofort. Er sprach leise, sein schönes Gesicht war intelligent und sanft. Ich erkor ihn zu meinem Meister: Er war zehn Jahre älter als ich, viel erfahrener und menschlicher. Und er besaß Charisma. Kommunist zu sein, sagte er mir einmal, bedeutet für mich, einen Traum zu haben. Später stellte ich fest, dass er diesen Satz recht häufig sagte, das war seine spirituelle Visitenkarte. Da ich ihn regelmäßig sah (mitunter jeden Tag) und ihn unaufhörlich mit Fragen belästigte, bemerkte ich recht bald, dass Rashid der Faszination des Islam gegenüber nicht gleichgültig war, obwohl er aus einer konfessionslosen Familie kam. Als ich ihn eines Tages direkt darauf ansprach, bekannte er sich ohne Umschweife zu seinem Glauben, der wie das Christentum von seinen Anhängern verlangt, den Leidenden stets beizustehen. Ich stehe dem, der leidet, nicht nur bei, weil ich an Marx glaube, sondern auch an den Koran, sagte er, ob eher ironisch oder leidenschaftlich war nicht auszumachen.

Was konnte ich bei solchen »schlimmen« Meistern anderes tun, als meinem Zorn auf die Verhältnisse durch einen immer intensiveren Freiwilligendienst Luft zu machen? Ab einem gewissen Punkt ergriff die Tätigkeit als Armenarzt von meiner ganzen Wohnung Besitz und verwandelte sie in eine Krankenstation, unter dem wachsamen Regiment meiner Mutter.

In der Sanità hat immer ein klandestines soziales Netz funktioniert, das allerdings nicht immer von Heiligen betrieben wurde. Unüberschaubar das Volk der Engelmacherinnen, der Magier, Heiler, Wahrsager und all der anderen Scharlatane, die dafür zuständig sind, das Bedürfnis einer zur einen Hälfte tatsächlich, zur anderen eingebildet kranken Bevölkerung nach Trost zu befriedigen. Ich widmete mich den Körpern und zum Teil auch den Seelen. Oft kamen die Leute, um mir von ihren Beschwerden zu berichten. Vor allem die Frauen klagten über Schmerzen in Bauch, Leber, Milz, Brust und stellten auch gleich die Diagnose. Der Sohn sei schuld, sagten sie. Oder der Mann. Oder der Schwager. Oder ein Darlehen bei einem Geldverleiher, das sie nicht zurückzahlen konnten. Danach überschütteten sie mich wortreich mit ihren Familiengeschichten, ihren Problemen, die immer irgendeinen abergläubischen Bezug zum Jenseits hatten. Was konnte ich tun, als ihren düsteren Erzählungen schweigend zuzuhören? Schweigend, ja, aber nicht teilnahmslos. Wehe, ich nickte nicht zustimmend, seufzte nicht hin und wieder mitfühlend, ermutigte sie nicht durch mein Staunen, zeigte kein tiefstes Interesse für ihre Dramen. Wenn schließlich alles gesagt war, schauten sie mich gebannt an und warteten auf einen Urteilsspruch. Für sie war und ist der Arzt, vor allem, wenn er seinen Beruf als Berufung und nicht als Erwerbstätigkeit versteht, fraglos auch ein Magier, auf alle Fälle eine Quelle der Weisheit, eine Autorität, die das Mandat hat, Konflikte zu lösen und, wenn nötig, persönlich zwischen den verschiedenen Parteien zu vermitteln.

5.

Felice Lasco behauptete, er habe als Junge zu Hause mehrfach von mir sprechen hören. Er behauptete sogar, mir persönlich begegnet zu sein, als er einmal schlimm von der Gilera gestürzt und ins Hospital San Gennaro eingeliefert worden war. Ich hätte sein Herz untersucht und ein EKG gemacht. Schon möglich. Ich erinnere mich nicht. Der Zeitpunkt spricht allerdings für ihn: Als er fünfzehn war, war ich fünfundzwanzig und arbeitete bereits im San Gennaro.

Unsere Freundschaft war kurz, aber intensiv: von seiner Rückkehr nach Italien bis zu seinem Tod. Felices Neugier auf mich war mindestens so groß wie meine auf ihn. Wir haben abwechselnd von uns erzählt, wobei wir einander ergänzen konnten. Wir sind ja beide aus der Sanità, sagte er in manchen Momenten gerührt, wenn die Wiederentdeckung der eigenen Identität, der eigenen Herkunft durch ein paar Details, die mir in Erinnerung geblieben waren, einen unvermittelten Kick erhielt: ein Geruch, ein Klang, ein architektonisches Element, die Form eines Balkons, die Farbe eines Sonnenuntergangs. Was aber nicht heißen soll, dass ich mich durch diese Hinweise um Felice Lascos Wiederentdeckung seiner selbst und seiner ursprünglichen Welt verdient machen wollte. Mein Schatten hat viele seiner Schritte begleitet, wird aber immer ein Schatten bleiben: still, diskret, objektiv, wie es sich für einen Zeugen gehört. Wenn auch nicht ganz neutral.

Er war also als Fünfzehnjähriger die Stufen der Via dei Cristallini nach Capodimonte hochgerast und oberhalb vom Vico Centogradi von der Gilera gestürzt. Er hatte sich zu viel zugetraut. Außerdem war er schwer durcheinander wegen eines Mädchens, das er gerade erst kennengelernt hatte. Eigentlich hatte er sie nur gesehen. Und auch das nur ganz kurz. Was aber schon ausgereicht hatte, um den Kopf zu verlieren. Seit er die Gilera besaß, war kein Tag vergangen, an dem er nicht durch die gewundenen Gassen brauste, wobei der Wind, den er erzeugte, all die Laken aufwirbelte, die zum Trocknen in der Sonne hingen: vor allem zwischen den engen Flanken der Steigung von der Talsenke bis zur Reggia di Capodimonte, dem Königspalast.

Die Sanità hat die Form eines Herzens, mit der Spitze nach unten, wo sich die Via Vergini gabelt: die eine Straße führt zu den Katakomben von San Gennaro, die andere – die Via dei Cristallini –, windet sich als lange, dünne Schlange den Hügel hinauf. Ab der Vergini weitet sich das Herz sofort zu seiner unverwechselbaren Dreiecksform, wird wie ein richtiges Organ von Adern und Äderchen durchzogen, mittendrin der schlauchförmige Vico Carrette, die Verbindungsachse zwischen der Cristallini und der Via Antesaecula, den beiden Schenkeln des Dreiecks. Felice wohnte mitten in diesem Herzen, in einer etwas verlorenen Gasse und im selben heruntergekommenen Gebäude, in dem auch Oreste wohnte, aber ein paar Stockwerke über ihm. Was den unverhohlenen Neid des Freundes hervorrief, der den Gedanken schwer ertrug, unter ihm zu leben. Oreste litt weniger darunter, dass Felice von oben aus Capodimonte sehen konnte, wenn auch nur schräg und aus den Augenwinkeln. Was er nicht verdauen konnte, war sein Status als Bewohner eines Basso. Das reichte, um ständig darauf rumzuhacken, dass es früher oder später bestimmt Gerechtigkeit geben werde und jeder die Etage bekäme, die er verdiente.

Bevor es die Gilera gab, hatte Felice sein Viertel noch nie wirklich erforscht. Er war noch nie bis zum Park von Capodimonte gekommen, der doch zum Greifen nah lag. In Gesellschaft von Oreste hatte er sich darauf beschränkt, den Eingang zur Grotta dei Tronari zu inspizieren, nur einen Schrittweit vom Vico Centogradi, aber weiter als bis zur Tuffklippe waren sie nicht gekommen – beide wie gebannt vor dem riesigen Schlund der Höhle, die tief in den Bauch des Hügels vorstieß. Die Höhle soll in einen verwunschenen Garten münden, womöglich eher ein Wald als ein Garten, auf jeden Fall mit jahrhundertealten Bäumen und exotischen Pflanzen, ein Ort, der ganz sicher existiert, den aber noch keiner mit eigenen Augen gesehen hat.

Jungs, hört ihr die Hunde? Sie beißen, das sind Mastiffs …