Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Alianza Editorial

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Serie: 13/20

- Sprache: Spanisch

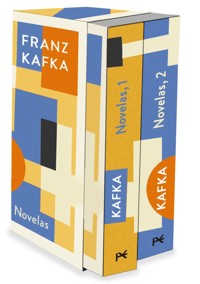

En 2024 se cumplen cien años de la muerte de Franz Kafka (1883-1924), posiblemente el escritor que con mayor genialidad retrató la angustia, la incertidumbre y el absurdo que la llegada del siglo XX produjo en las vidas de los habitantes de Europa, testigos (y víctimas) de la transformación vertiginosa del mundo que conocían. De ello dan testimonio sus tres novelas, ofrecidas aquí reunidas en un estuche de dos volúmenes: "El proceso" -obra emblemática de lo kafkiano que se inicia con el arresto de Josef K. por una acusación que nunca llegará a conocer-, "El castillo" -en la que el célebre agrimensor K. se enfrenta al laberinto burocrático del poder- y "El desaparecido" -titulada América por Max Brod, la que a juicio del propio Kafka fue su novela más luminosa-.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 1432

Veröffentlichungsjahr: 2024

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Franz Kafka

Novelas

El desaparecido (América)

El proceso

El castillo

Traducción de Miguel Sáenz

ALIANZA EDITORIAL

Novelas, I

El desaparecido (América)

El proceso

Traducción de Miguel Sáenz

Nota a la presente edición

En los presentes dos volúmenes se ofrecen las novelas completas de Franz Kafka por orden cronológico de escritura, si bien no de publicación. Como es sabido, Max Brod recibió de Franz Kafka los manuscritos originales de sus obras no publicadas junto con el encargo de destruirlas, deseo que Brod no tardó en incumplir tras la muerte de su amigo en junio de 1924. Las primeras ediciones de Max Brod de las obras de Kafka, muy intervencionistas y poco respetuosas con los manuscritos originales, vieron la luz a partir de la segunda mitad de la década de 1920. Cuando en 1933 el régimen nazi prohibió la publicación de obras de autores judíos en Alemania, Max Brod otorgó a la editorial judía alemana Schocken Verlag —fundada en 1931 por Salman Schocken— los derechos universales de las obras de Kafka, que continuó publicándolas siguiendo las versiones de Max Brod. El exilio que sucedió a la persecución nazi llevó a la editorial a establecerse primero en Praga, después en Palestina y finalmente en Nueva York, donde abrió una sucursal en 1945. Las obras de Kafka alcanzaron una gran popularidad en esta época y fueron traducidas a muchos idiomas durante el periodo de posguerra.

En el caso de las novelas, Kafka no solo no quiso publicarlas en vida sino que las dejó inacabadas, circunstancia que Brod trató de salvar realizando modificaciones sustanciales en las primeras ediciones de las que fue responsable. El mundo conoció las novelas de Kafka a través de esas versiones hasta las décadas de 1980 y 1990, cuando aparecieron las ediciones críticas (Kritische Ausgabe) de S. Fischer Verlag y sus traducciones, que restauraron los textos en una versión todo lo fiel posible a los originales. Las traducciones de Miguel Sáenz reunidas en estos volúmenes siguen esas ediciones críticas. El lector podrá percibirlo en el hecho de que, en el caso de El desaparecido y El castillo, se presentan entre corchetes aquellos títulos de capítulos que el propio Kafka no llegó a nombrar en vida.

El desaparecido o América (Der Verschollene, The Castaway/Amerika) fue la primera novela de Franz Kafka y también la más fragmentaria. Emprendió su escritura a finales de septiembre de 1912 —todavía bajo el influjo creativo de «La condena», relato que había terminado solo unos días antes— y la interrumpió abruptamente del 17 de noviembre al 6 de diciembre, periodo en el que brotó con profusión«La metamorfosis» («Die Verwandlung», «The Metamorphosis»). Tras esta pausa Kafka no consiguió continuar El desaparecido y terminó por abandonarla a finales de enero de 1913. Un par de meses más tarde tituló los seis primeros capítulos de la novela y decidió publicar el primero («El fogonero»; «Der Heizer», «The Stoker») como relato independiente. En otoño de 1914 trató de retomarla y añadió algunos fragmentos, pero este periodo de su obra está marcado sobre todo por su dedicación a la que sería su segunda novela, El proceso, y Kafka no logró grandes avances con El desaparecido. Una versión muy alterada por Max Brod de esta novela apareció por primera vez en 1927 bajo el título América (Amerika), y no fue hasta la edición crítica de 1983 que el texto fue restaurado y que fue devuelto el título que el propio Kafka le había dado, según podemos saber por su correspondencia y por entradas de su diario.

Kafka escribió su segunda novela, El proceso (Der Prozeß, The Trial), durante un período creativo muy intenso de cinco meses que se inició a mediados de agosto de 1914 y concluyó en enero de 1915. Quizá para tratar de evitar —sin éxito— que esta quedara también inacabada, Kafka no la escribió de manera lineal, sino que trabajó simultáneamente en los distintos capítulos comenzando por el primero («Detención») y el último («Fin»). En 1920 entregó el manuscrito a Max Brod y, solo un año después de su muerte, en 1925, Brod consiguió que se publicara en la editorial berlinesa Die Schmiede. La edición crítica de El proceso fue llevada a cabo por Malcom Pasley en S. Fischer Verlag en 1990, y la primera traducción inglesa en incorporar las modificaciones realizadas fue la de Breon Mitchell en Schocken Books (Nueva York) en 1998.

El castillo (Das Schloß, The Castle) es la última novela de Kafka y la más larga. Comenzó a escribirla a finales de enero de 1922, tras un año de escasa productividad literaria, y la abandonó en septiembre de ese mismo año. La primera edición de la novela se publicó en 1926 con graves alteraciones de Max Brod, siendo la más evidente que la acortó para hacerla acabar en el capítulo veintidós. El propio Brod incorporó la totalidad de los capítulos originales en una segunda edición que apareció en 1935, pero para entonces el régimen nazi ya había prohibido las obras de Kafka y, por tanto, la versión completa no se conoció suficientemente hasta la edición de 1951. Finalmente, en 1982 la edición crítica ofreció la versión más fiel al manuscrito original de su autor.

Las traducciones a cargo de Miguel Sáenz de las tres novelas se han publicado por separado con anterioridad, en 2013 y 2014, en la biblioteca de autor dedicada a Franz Kafka en la colección El libro de bolsillo de Alianza Editorial.

El desaparecido (América)

1. El fogonero

Cuando Karl Rossmann, un joven de dieciséis años al que sus pobres padres habían enviado a América porque una criada lo había seducido y había tenido un hijo de él, entró en el puerto de Nueva York a bordo del barco, que ya había aminorado la marcha, vio la estatua de la diosa de la Libertad, que venía observando hacía rato, como inmersa en un resplandor solar más intenso de pronto. El brazo con la espada parecía haberse alzado hacía un momento, y en torno a la figura soplaba libre la brisa.

«¡Qué alta!», se dijo y, como no había pensado en absoluto en bajar a tierra, fue poco a poco empujado hacia la barandilla por una multitud de mozos de cuerda que, cada vez más numerosos, pasaban por su lado.

Un joven al que había conocido fugazmente durante la travesía le dijo al pasar: «¿Qué? ¿No tiene ganas de bajar?». «Estoy dispuesto», dijo Karl sonriéndole y, por orgullo y porque era un muchacho fuerte, se echó la maleta al hombro. Sin embargo, al mirar por encima de su amigo, que se alejaba ya con los otros agitando levemente su bastón, se dio cuenta de que había olvidado el paraguas abajo, en el barco. De inmediato pidió al amigo, que no pareció alegrarse mucho, que tuviera la amabilidad de esperar un instante junto a la maleta, echó una ojeada alrededor para poder orientarse a la vuelta, y se fue a toda prisa. Al llegar abajo se llevó la desagradable sorpresa de encontrar cerrado por primera vez un pasillo que le habría servido de atajo, lo que estaba relacionado probablemente con el desembarco de los pasajeros, y tuvo que buscar con dificultad su camino a través de un sinnúmero de pequeños espacios, corredores que zigzagueaban continuamente, escaleras cortas que se sucedían sin cesar y una habitación vacía con un escritorio abandonado, hasta que acabó extraviándose por completo, ya que solo había hecho aquel camino una o dos veces y siempre en compañía de otros. En su desconcierto, y como no encontraba a nadie y solo oía avanzar continuamente por encima miles de pies, mientras de lejos le llegaba, como un jadeo, la última actividad de las máquinas ya apagadas, empezó a llamar, sin pensárselo mucho, a una puertecilla ante la que se había detenido en su vagar de un lado a otro. «Está abierta», gritó una voz desde dentro, y Karl la abrió lanzando un auténtico suspiro de alivio. «¿Por qué aporrea la puerta como un loco?», preguntó un hombre gigantesco, que apenas miró al joven. Por alguna claraboya, una luz turbia y ya consumida en lo alto del barco caía en el mísero camarote, donde una cama, un armario, una silla y el hombre se hallaban muy cerca entre sí, como estibados. «Me he perdido», dijo Karl; «durante el viaje no me había dado cuenta, pero es un barco enorme.» «En eso tiene razón», dijo el hombre con cierto orgullo y sin dejar de manipular la cerradura de una maletita, que apretaba una y otra vez con ambas manos, atento al chasquido del cierre. «¡Pero entre usted!», añadió el hombre. «No querrá quedarse ahí fuera.» «¿No lo molesto?», preguntó Karl. «¿Por qué habría de molestarme?» «¿Es usted alemán?», intentó asegurarse Karl, pues había oído hablar mucho de los peligros que amenazaban en América a los recién llegados, sobre todo por parte de los irlandeses. «Lo soy, lo soy», dijo el hombre. Karl titubeaba aún, pero el otro cogió de improviso el picaporte y, cerrando la puerta de golpe, empujó a Karl al interior del camarote. «No soporto que me miren desde el pasillo», dijo, volviendo a concentrarse en su maleta. «Todo el mundo pasa y mira, y eso no hay quien lo aguante.» «Pero si el pasillo está vacío», replicó Karl, incómodamente apretujado contra una de las patas de la cama. «Sí, ahora», replicó el otro. «Pues de ahora se trata», pensó Karl, «no resulta fácil hablar con este hombre.» «Échese en la cama, tendrá más espacio», dijo el hombre. Karl se encaramó a la cama lo mejor que pudo, riéndose en voz alta en su primer vano intento de subirse tomando impulso. Pero en cuanto estuvo allí exclamó: «¡Dios mío! ¡Se me ha olvidado por completo la maleta!». «¿Dónde?» «Arriba, en cubierta, un amigo me la está vigilando. ¿Cómo se llamaba?» Y de un bolsillo secreto que su madre le había cosido para el viaje en el forro del abrigo sacó una tarjeta de visita: «Butterbaum, Franz Butterbaum». «¿Le hace mucha falta esa maleta?» «Por supuesto.» «Entonces ¿por qué se la ha confiado a un extraño?» «Me había olvidado el paraguas abajo y corrí a buscarlo, pero no quise cargar con la maleta. Y encima he acabado perdiéndome.» «¿Está solo? ¿No lo acompaña nadie?» «Sí, solo.» «Quizá no debería separarme de este hombre», pensó Karl, «¿dónde encontrar ahora un amigo mejor?» «Y resulta que encima se le pierde la maleta. Por no hablar del paraguas», y el hombre se sentó en la silla, como si los problemas de Karl hubieran cobrado cierto interés para él. «Creo que la maleta no la he perdido aún.» «Bienaventurados los que creen», dijo el hombre rascándose con fuerza el pelo oscuro, corto y espeso. «En el barco, las costumbres cambian con los puertos. En Hamburgo, su Butterbaum quizá le hubiera vigilado la maleta, pero aquí es muy probable que ya no quede ni rastro de los dos.» «En ese caso subiré a echar un vistazo ahora mismo», dijo Karl, buscando con la mirada la salida. «Quédese donde está», dijo el hombre y, con la mano, le dio un empujón más bien brusco en el pecho, haciéndolo caer de nuevo en la cama. «Pero ¿por qué?», preguntó Karl indignado. «Porque no tiene sentido», respondió el hombre. «Dentro de un momento yo también subiré y podremos ir juntos. O bien le han robado la maleta y ya no hay nada que hacer, aunque la llore hasta el fin de sus días, o bien el hombre la sigue vigilando y entonces es un idiota y puede continuar haciéndolo, o bien es simplemente un hombre honrado y ha dejado la maleta donde estaba, en cuyo caso podremos encontrarla más fácilmente cuando el barco se vacíe del todo, lo mismo que su paraguas.» «¿Conoce bien el barco?», preguntó Karl con recelo, y le pareció que en la idea, en sí convincente, de que en el barco vacío sería más fácil encontrar sus cosas, había gato encerrado. «Soy fogonero», dijo el hombre. «¡Es usted fogonero!», exclamó Karl contento, como si aquello superase todas sus expectativas y, apoyándose en el codo, miró más de cerca al hombre. «Justo frente al camarote donde dormía con los eslovacos había una escotilla por la que podía ver la sala de máquinas.» «Sí, ahí trabajaba yo», dijo el fogonero. «Siempre me ha interesado la técnica», dijo Karl sin apartarse de lo que estaba pensando, «y sin duda hubiera llegado a ser ingeniero de no haber tenido que venir a América.» «¿Y por qué ha tenido que venir?» «¡Ah!», dijo Karl apartando toda aquella historia con un ademán, al tiempo que miraba sonriendo al fogonero, como pidiéndole indulgencia por lo que no le confesaba. «Algún motivo habrá habido», dijo el fogonero, sin que se supiera muy bien si quería propiciar o rechazar la explicación. «Ahora yo también podría ser fogonero», dijo Karl, «a mis padres les da exactamente igual lo que haga.» «Mi puesto va a quedar libre», dijo el hombre y, con plena conciencia de ello, metió las manos en los bolsillos del pantalón y, para estirarlas, puso sobre la cama las piernas, envueltas en unas perneras arrugadas de tela color gris hierro que parecía cuero. Karl tuvo que arrimarse un poco a la pared. «¿Deja usted el barco?» «Sí señor, hoy nos largamos.» «¿Por qué? ¿No le gusta?» «Bueno, son las circunstancias: no siempre es decisivo que a uno le guste una cosa o no. Por lo demás, tiene razón, no me gusta. No creo que piense usted seriamente en ser fogonero, pero precisamente entonces es cuando resulta más fácil llegar a serlo. Yo se lo desaconsejo vivamente. Si quería usted estudiar en Europa, ¿por qué no hacerlo aquí? Las universidades americanas son incomparablemente mejores que las europeas.» «Es muy posible», dijo Karl, «pero casi no tengo dinero para estudiar. Cierto es que he leído sobre alguien que de día trabajaba en una tienda y de noche estudiaba, hasta que llegó a ser doctor y creo que incluso alcalde. Pero para eso hace falta una gran perseverancia ¿no? Me temo que yo no la tengo. Además, nunca fui un alumno particularmente bueno y dejar el colegio no me costó ningún esfuerzo. Y quizá los colegios sean aquí más rigurosos aún. No sé casi nada de inglés. Y creo que, en general, la gente tiene aquí cierta prevención contra los extranjeros.» «¿O sea que usted también lo ha notado? Muy bien. Es usted mi hombre. Verá, estamos en un barco alemán, que pertenece a la compañía Hamburg-Amerika, ¿por qué entonces no somos todos alemanes? ¿Por qué el maquinista jefe es rumano? Se llama Schubal. Es realmente increíble. ¡Y ese granuja nos trata como esclavos a nosotros, alemanes, en un barco alemán! No vaya a creer», se había quedado sin aliento y agitó la mano para darse aire, «que me quejo por quejarme. Sé que usted no tiene ninguna influencia y es un pobre muchacho. ¡Pero esto es demasiado!» Y golpeó varias veces la mesa con el puño, sin dejar de mirar a Karl mientras golpeaba. «He servido ya en muchos barcos», y citó veinte nombres seguidos como si fueran uno solo, dejando a Karl totalmente perplejo, «y me he distinguido, he sido siempre elogiado, era un trabajador muy del gusto de mis capitanes e incluso estuve varios años en el mismo velero mercante», se puso en pie, como si aquello hubiera sido la culminación de su vida, «y ahora resulta que aquí, en esta carraca donde todo funciona de maravilla y no hace falta tener muchas luces, resulta que aquí no valgo para nada y soy un estorbo permanente para Schubal; aquí soy un gandul, merezco que me echen y me hacen un favor al pagarme un sueldo. ¿Lo entiende usted? Yo no.» «No debería tolerarlo», dijo Karl irritado. Casi había perdido la sensación de estar sobre el inseguro suelo de un barco, en la costa de un continente desconocido, de tan a gusto y como en casa que se encontraba allí, en la cama del fogonero. «¿Ha ido ya a ver al capitán? ¿Ha intentado hacer valer ante él sus derechos?» «¡Váyase! ¡Más vale que se vaya! No quiero que se quede aquí. No escucha lo que le digo y encima me da consejos. ¿Cómo quiere que vaya a ver al capitán?» Y el fogonero, cansado, volvió a sentarse y escondió la cara entre las manos. «No podría darle mejor consejo», se dijo Karl. Y pensó que más le hubiera valido ir a buscar su maleta que dar consejos que solo eran considerados estúpidos. Cuando su padre le dio la maleta para siempre, le preguntó en broma: «¿Cuánto tiempo la conservarás?», y ahora su preciada maleta quizá se hubiera perdido de verdad. Su único consuelo era que su padre no podría averiguar absolutamente nada acerca de su situación actual, por mucho que lo intentara. Lo único que la compañía naviera podría decirle era que Karl había llegado a Nueva York. Pero Karl lamentaba haber usado apenas las cosas que llevaba en la maleta; por ejemplo, habría necesitado cambiarse de camisa hacía tiempo. Había ahorrado en lo que no debía; ahora, precisamente al inicio de su carrera, cuando más necesidad tenía de presentarse pulcramente vestido, tendría que presentarse con una camisa sucia. Una bonita perspectiva. De no ser por eso, la pérdida de la maleta no habría sido tan grave, porque el traje que llevaba puesto era incluso mejor que el de la maleta, que era en realidad un traje de repuesto que su madre había tenido que remendar muy poco antes de su partida. En ese momento recordó también que en la maleta había además un trozo de salame veronés, regalo especial de su madre, del que solo había llegado a consumir una parte mínima, pues durante la travesía no había tenido nada de apetito y la sopa que se distribuía en el entrepuente le había bastado con creces. Sin embargo, ahora le habría gustado tener el salchichón a mano para ofrecérselo al fogonero. Y es que es fácil ganarse a esa gente regalándole cualquier pequeñez; Karl lo sabía por su padre, que, repartiendo puros, se ganaba a todos los dependientes subalternos con los que trataba por asuntos de negocios. Todo lo que podía regalar Karl ahora era su dinero, y de momento prefería no tocarlo por si se le hubiera perdido la maleta. Sus pensamientos volvieron a ella, y no lograba explicarse por qué la había vigilado tan atentamente durante el viaje, hasta el punto de no poder casi dormir, y ahora dejaba que se la sustrajeran con tanta facilidad. Recordó las cinco noches en que había sospechado todo el tiempo de un pequeño eslovaco que dormía dos camastros a la izquierda del suyo, porque pensaba que le había echado el ojo a su maleta. Aquel eslovaco solo esperaba que Karl, vencido por la debilidad, se adormilase un instante, para arrastrar hacia sí la maleta con una larga vara con la que se pasaba el día jugando o practicando. De día, el eslovaco tenía un aire bastante inofensivo, pero, en cuanto llegaba la noche, se levantaba de cuando en cuando de su camastro y lanzaba una mirada triste hacia la maleta de Karl. Este podía darse perfecta cuenta de todo, pues nunca faltaba alguien que, con la típica inquietud del emigrante, encendiera aquí o allá alguna lucecilla —pese a que el reglamento del barco lo prohibía— para intentar descifrar los incomprensibles prospectos de las agencias de emigración. Si una de esas luces se hallaba cerca, Karl podía dormitar un poco, pero si se encendía a lo lejos o estaba oscuro, tenía que mantener los ojos abiertos. Aquel esfuerzo lo había dejado agotado. Y tal vez había sido totalmente inútil. ¡Si llegaba a encontrarse alguna vez con aquel Butterbaum!

En ese momento se oyó fuera, a gran distancia, un ruido de golpes ligeros y breves, como de pisadas de niño, que irrumpió en la quietud hasta entonces total y se fue acercando cada vez con mayor fuerza hasta convertirse en un tranquilo marchar de hombres. Al parecer, y como era natural en el estrecho pasillo, avanzaban en fila india, y se oía un tintineo como de armas. Karl, que había estado ya a punto de entregarse en la cama a un sueño libre de cualquier preocupación por maletas y eslovacos, se sobresaltó y dio un codazo al fogonero para atraer por fin su atención, pues el extremo de la fila parecía haber llegado justamente a la altura de su puerta. «Es la banda de música del barco», dijo el fogonero. «Han estado tocando arriba y van a hacer el equipaje. Ahora sí que ha terminado todo y podemos irnos. ¡Venga!» Y, agarrando a Karl de la mano, descolgó en el último momento una estampa de la Virgen que había en la pared, encima de la cama, se la guardó en el bolsillo del pecho, cogió su maleta y, junto con Karl, abandonó el camarote a toda prisa.

«Ahora mismo iré a la oficina a decirles a esos señores lo que pienso. Ya no queda nadie y no hace falta andar con miramientos», repitió el fogonero de diversas formas y, mientras andaba, quiso, de una patada lateral, aplastar una rata que se le cruzó en el camino, aunque solo consiguió hacerla entrar más aprisa en un agujero al que la rata llegó justo a tiempo. El fogonero era bastante lento de movimientos, porque, aunque tenía las piernas largas, le pesaban demasiado.

Atravesaron una sección de las cocinas, en donde unas muchachas de delantales sucios —los salpicaban a propósito— lavaban vajilla en grandes cubas. El fogonero llamó a una tal Line, le rodeó las caderas con el brazo y se la llevó un trecho consigo mientras ella se apoyaba coquetamente en su brazo. «Hoy es día de paga, ¿te vienes?», le preguntó él. «Para qué voy a molestarme, mejor tráeme el dinero aquí», respondió ella, se le escurrió por debajo del brazo y echó a correr. «¿De dónde has sacado a ese chico tan guapo?», gritó todavía, pero sin esperar la respuesta. Se oyó la risa de todas las muchachas, que habían interrumpido su trabajo.

Pero ellos siguieron y llegaron a una puerta sobre la que había un pequeño frontón sostenido por menudas cariátides doradas. Como decoración de barco parecía francamente lujosa. Karl advirtió que nunca había estado en aquella zona, probablemente reservada a los pasajeros de primera y segunda clase durante la travesía, aunque ahora se habían quitado las barreras de separación para proceder a la limpieza general del barco. De hecho, ya se habían cruzado con varios hombres que llevaban escobas al hombro y habían saludado al fogonero. Karl se asombró al ver tanto ajetreo, del que, claro está, casi no se había enterado en su entrepuente. A lo largo de los pasillos se veían también cables de conducción eléctrica y se oía sonar una campanilla todo el tiempo.

El fogonero llamó respetuosamente a la puerta y, cuando alguien exclamó «¡Adelante!», invitó a Karl con un ademán a que entrara sin miedo. Karl entró, pero se quedó de pie junto a la puerta. Por las tres ventanas de la habitación veía las olas del mar, y la visión de su alegre cabrilleo le hizo latir el corazón más aprisa, como si no hubiera visto el mar durante cinco largos días seguidos. Unos barcos enormes entrecruzaban sus estelas y cedían al embate de las olas solo en la medida en que su peso se lo permitía. Entornando los ojos, se tenía la impresión de que aquellos barcos se balanceaban por su propio peso. En sus mástiles llevaban banderolas estrechas, pero alargadas, que se agitaban de un lado a otro, aunque el desplazamiento del barco las alisara. Se oyeron salvas que llegaban probablemente de unos barcos de guerra. Uno de ellos pasaba en ese instante no muy lejos y sus cañones, relucientes por el reflejo de la capa de acero, parecían acariciados por aquel movimiento seguro y liso, aunque nunca horizontal. Las lanchas pequeñas y los botes solo podían verse a lo lejos —al menos desde la puerta—, cuando aparecían, numerosas, en los espacios libres que dejaban los barcos grandes. Pero detrás de todo aquello se alzaba Nueva York, que observaba a Karl con las miles de ventanas de sus rascacielos. Sí, en aquella habitación sabía uno dónde estaba.

En torno a una mesa redonda había tres señores sentados; uno era oficial del barco y llevaba el uniforme azul de la marina; los otros dos, funcionarios de la autoridad portuaria, lucían uniformes norteamericanos negros. Sobre la mesa se apilaban documentos diversos que el oficial hojeaba primero, con la pluma en la mano, y luego iba pasando a los otros dos, que ora los leían, ora los extractaban, ora los guardaban en sus carteras de documentos, a no ser que uno de ellos, que hacía ruidito con los dientes de forma casi ininterrumpida, dictase a su colega algo para que constase en acta.

Junto a la ventana y de espaldas a la puerta, un señor más bajo sentado a un escritorio manipulaba grandes infolios alineados sobre un sólido anaquel, a la altura de su cabeza. Tenía al lado una caja de caudales abierta y, al menos a primera vista, vacía.

La segunda ventana estaba también vacía y ofrecía la mejor vista. Cerca de la tercera había dos señores de pie que conversaban a media voz. Uno de ellos, apoyado junto a la ventana, llevaba asimismo el uniforme del barco y jugueteaba con la empuñadura de su espadín. Su interlocutor, vuelto hacia la ventana, dejaba ver a ratos, cuando se movía, parte de una hilera de condecoraciones sobre el pecho del otro. Iba de paisano y llevaba un fino bastoncillo de bambú que, al tener él ambas manos firmemente apoyadas en las caderas, sobresalía igualmente como un espadín.

Karl no tuvo mucho tiempo de verlo todo, pues enseguida se les acercó un ordenanza y preguntó al fogonero, mirándolo como si estuviera fuera de lugar allí, qué deseaba. El fogonero respondió, en voz tan baja como la del que lo había interrogado, que quería hablar con el señor cajero jefe. El ordenanza, a su vez, rechazó la petición con un gesto de la mano, pero se dirigió de puntillas, esquivando la mesa redonda con un gran rodeo, hacia el hombre de los infolios. El señor —esto se vio muy claramente— se quedó como petrificado al oír las palabras del ordenanza, pero por fin se volvió a mirar al hombre que deseaba hablar con él, y agitó las manos con un ademán de estricto rechazo en dirección al fogonero y, para mayor seguridad, también hacia el ordenanza. Este volvió a donde estaba el fogonero y dijo, como si le estuviera confiando algo: «¡Lárguese ahora mismo de esta habitación!».

Al oír esta respuesta, el fogonero bajó la mirada hacia Karl, como si él fuera su corazón y tuviera que contarle sus penas en silencio. Sin pensárselo dos veces, Karl atravesó la habitación en diagonal, rozando incluso levemente la silla del oficial, y el ordenanza, encorvado y con los brazos abiertos como si persiguiera una sabandija, corrió tras él. Pero Karl fue el primero en llegar a la mesa del cajero jefe, a la que se aferró por si el ordenanza intentaba apartarlo.

Naturalmente, toda la habitación se animó enseguida. El oficial del barco sentado a la mesa se había puesto en pie de un salto, los funcionarios de la autoridad portuaria se quedaron observando la escena tranquilos, pero atentos, los dos señores de la ventana se acercaron el uno al otro, y el ordenanza, que creyó estar fuera de lugar cuando aquellos señores importantes manifestaban su interés, retrocedió. Junto a la puerta, el fogonero aguardaba tenso el momento en que su ayuda fuese necesaria. Por último, el cajero jefe dio un gran giro hacia la derecha en su sillón.

Karl hurgó en su bolsillo secreto, que no tuvo reparo en exponer a las miradas de aquella gente, y sacó su pasaporte, que puso sobre la mesa, abierto, a guisa de presentación. El cajero jefe pareció no dar mayor importancia al pasaporte, pues lo apartó a un lado con dos dedos, tras lo cual Karl, como si la formalidad se hubiese cumplido satisfactoriamente, volvió a guardarse el documento. «Me permito decir», empezó luego, «que, a mi entender, se ha cometido una injusticia con el señor fogonero. Hay por aquí un tal Schubal que se dedica a atosigarlo. El señor fogonero ha servido ya de modo plenamente satisfactorio en muchos barcos y podría enumerarlos todos, es trabajador, le gusta lo que hace y la verdad es que no se entiende por qué precisamente en este barco, donde el servicio no es tan duro como, por ejemplo, en los veleros mercantes, tendría que haber respondido mal. Solo puede tratarse de una calumnia que le impide abrirse camino y lo priva de un reconocimiento que, en otras circunstancias, seguramente no le faltaría. Yo me he limitado a decir generalidades sobre este asunto, pero él mismo les expondrá sus reclamaciones concretas.» Karl había dirigido su discurso a todos aquellos señores, pues, de hecho, todos lo escuchaban, y parecía mucho más probable encontrar algún justo entre todos ellos que confiar en que ese justo fuese precisamente el cajero jefe. Astutamente, había silenciado que conocía al fogonero desde hacía solo un rato. Por lo demás, habría hablado mucho mejor si no lo hubiera confundido la rubicunda cara del señor del bastoncillo de bambú, al que veía por primera vez desde el lugar en que se hallaba.

«Todo eso es cierto palabra por palabra», dijo el fogonero antes de que nadie lo interrogase, incluso antes de que le hubieran dirigido la mirada. Esa precipitación del fogonero habría sido un grave error si el señor de las condecoraciones —que, según advirtió Karl de pronto, no podía ser otro que el capitán— no hubiera tomado ya, evidentemente, la decisión de escuchar al fogonero. De hecho, estiró la mano y dijo «¡Acérquese!» con una voz tan firme que se hubiera podido golpear con un martillo. Todo dependía ahora del comportamiento del fogonero, pues sobre la justicia de su causa no albergaba Karl la menor duda.

Por suerte, en aquella ocasión quedó demostrado que el fogonero había corrido ya mucho mundo. Con una calma ejemplar, nada más meter la mano en su maletita sacó un pequeño legajo de papeles y una libreta de apuntes con los que, como si fuera algo muy natural y haciendo caso omiso del cajero jefe, se dirigió hacia donde estaba el capitán y extendió sus pruebas en el alféizar de la ventana. Al cajero jefe no le quedó más remedio que acercarse también. «Este hombre es un protestón conocido», dijo el cajero como explicación, «pasa más tiempo en la caja que en la sala de máquinas. Ha sumido en la desesperación a Schubal, que es un hombre muy tranquilo. ¡Escúcheme bien!», añadió dirigiéndose al fogonero, «está llevando realmente su impertinencia demasiado lejos. ¡Cuántas veces lo han echado ya de las oficinas de pagos, tal como se merece por sus reclamaciones total y absolutamente injustificadas! ¡Cuántas veces ha venido desde allí a la caja principal! ¡Cuántas veces se le ha dicho de buen modo que Schubal es su superior inmediato, el único con quien debe entenderse en su condición de subalterno! Y ahora se me presenta aquí en presencia del señor capitán, no se avergüenza de incordiarlo ¡y llega incluso a traer como portavoz adiestrado de sus disparatadas acusaciones a este jovencito, al que ahora veo a bordo por primera vez!»

Karl hizo un gran esfuerzo para no dar un salto hacia delante. Pero en ese instante intervino el capitán, que dijo: «Escuchemos por una vez a este hombre. La verdad es que, con el tiempo, Schubal se me ha vuelto demasiado independiente, lo cual no significa, ni mucho menos, que esté a favor de usted.» Estas últimas palabras iban dirigidas al fogonero; era evidente que el capitán no podía tomar partido por él enseguida, pero todo parecía ir por buen camino. El fogonero inició sus declaraciones y ya al principio dio muestras de dominarse al dar a Schubal el tratamiento de «señor». ¡Qué alegría invadió a Karl junto al escritorio abandonado del cajero jefe, donde, en su júbilo, se entretuvo presionando una y otra vez el platillo de un pesacartas! El señor Schubal es injusto. El señor Schubal prefiere a los extranjeros. El señor Schubal expulsó al fogonero de la sala de máquinas y lo puso a limpiar retretes, tarea, naturalmente, nada propia de un fogonero. En determinado momento hasta se puso en duda la eficiencia del señor Schubal, presentándola como algo más aparente que real. Al llegar a este punto, Karl miró al capitán con aire enérgico y entrañable a la vez, como si fuera colega suyo, para que no se dejase influir desfavorablemente por la forma un tanto torpe en que se expresaba el fogonero. En cualquier caso, nada preciso podía sacarse en limpio de toda aquella cháchara, y aunque el capitán siguiera con la mirada fija ante sí, decidido a escuchar aquella vez al fogonero hasta el final, los otros señores comenzaron a dar muestras de impaciencia y la voz del fogonero dejó pronto de reinar ilimitadamente en la habitación, lo que hacía temer muchas cosas. El primero en moverse fue el señor de paisano, que puso en acción su bastoncillo de bambú, golpeteando, aunque suavemente, en el suelo de madera. Los otros señores, naturalmente, empezaron a mirar a su alrededor; los de la autoridad portuaria, que por lo visto tenían prisa, volvieron, un tanto distraídamente aún, a examinar sus expedientes; el oficial del barco se acercó de nuevo a su mesa, y el cajero jefe, que creyó tener ya ganada la partida, lanzó un hondo suspiro cargado de ironía. El único que parecía estar a salvo de la dispersión general era el ordenanza, que hacía suya una parte de las tribulaciones de aquel pobre hombre sometido a sus superiores y, muy serio, hizo una seña a Karl con la cabeza, como queriendo explicarle algo.

Entretanto, la vida del puerto seguía su curso ante las ventanas. Una gabarra cargada con una montaña de barriles que debían de estar prodigiosamente estibados para no rodar dejó a su paso la habitación casi a oscuras; unas lanchas motoras que, de haber tenido tiempo, Karl habría podido observar con detenimiento, avanzaron en línea recta siguiendo las contracciones de las manos de un hombre erguido junto al timón; extraños cuerpos flotantes emergían espontáneamente aquí y allá entre las agitadas aguas, eran al instante recubiertos por ellas y se hundían ante la mirada perpleja; unos cuantos botes provenientes de transatlánticos pasaron impulsados por marineros que se esforzaban en los remos: iban repletos de pasajeros silenciosos y expectantes, sentados tal y como los habían embutido en ellos, aunque algunos no pudieran evitar seguir con la cabeza los continuos cambios de escenario. Un movimiento sin fin, una inquietud que el inquieto elemento transmitía a los desvalidos seres humanos y a sus obras.

Sin embargo, todo exigía prisa, claridad, una total exactitud en la exposición de los hechos, y ¿qué hacía el fogonero? Cierto es que ya sudaba de tanto hablar y hacía rato que sus manos temblorosas no podían seguir sujetando los papeles de la ventana, mientras de todos los puntos cardinales llovían quejas contra Schubal, cada una de las cuales hubiera bastado, en su opinión, para enterrar definitivamente al dichoso Schubal. Sin embargo, lo que podía presentar al capitán no era sino un triste revoltijo de todas ellas. Hacía ya rato que el señor del bastoncillo de bambú silbaba quedamente mirando al techo; los señores de la autoridad portuaria habían retenido al oficial junto a su mesa y no daban muestras de querer soltarlo; era evidente que solo la calma del capitán impedía al cajero jefe desahogarse, que es lo que deseaba hacer. El ordenanza, en posición de firmes, aguardaba de un momento a otro alguna orden de su capitán en relación con el fogonero.

Ante aquello, Karl no pudo continuar más tiempo inactivo. Se acercó lentamente al grupo y, mientras se movía, pensó tanto más deprisa cómo podría abordar el asunto con la mayor destreza posible. La verdad es que ya iba siendo hora: un rato más y los dos podrían salir disparados de la oficina. Probablemente el capitán era buena persona y en aquel momento debía de tener además algún motivo especial, según le pareció a Karl, para mostrarse como superior justo, pero al fin y al cabo tampoco era un instrumento que se pudiera tocar hasta que reventase, y precisamente así lo estaba tratando el fogonero, bien es verdad que movido por su indignación sin límites.

Por eso, Karl dijo al fogonero: «Tiene que contar todo eso con más sencillez y claridad; tal y como se lo está explicando, el señor capitán no puede juzgarlo. ¿Conoce él acaso a todos los maquinistas y recaderos por su apellido o su nombre de pila para saber, con solo oírselos mencionar, de quién le está hablando? Exponga ordenadamente sus quejas, primero la más importante y luego las demás en orden decreciente, y puede que al final ni siquiera haga falta mencionar la mayoría de ellas. ¡A mí siempre me lo ha contado todo con mucha claridad!». «Si en América se puede robar maletas, también se puede decir alguna mentira», pensó Karl para disculparse.

¿Serviría de algo todo aquello? ¿No sería acaso demasiado tarde? Cierto es que el fogonero se interrumpió en cuanto oyó aquella voz conocida, pero sus ojos, bañados en lágrimas por su dignidad varonil ofendida, los horribles recuerdos y la situación de extrema dificultad actual, ni siquiera fueron capaces de reconocer con claridad a Karl. ¿Cómo podría ahora —y Karl, de pie ante el silencioso fogonero, así lo comprendió en silencio—, cómo podría ahora cambiar de pronto su manera de expresarse cuando le parecía haber dicho ya todo cuanto había que decir sin obtener la menor aprobación y, por otro lado, creía que aún no había dicho nada y no podía pretender que aquellos señores lo escuchasen todo una vez más? Y en aquel preciso instante, para colmo, se le presenta Karl, su único defensor, dispuesto a darle buenos consejos, aunque solo consigue hacerle ver que todo, absolutamente todo, está perdido.

«¡Si hubiese intervenido antes en lugar de mirar por la ventana!», se dijo Karl, y bajó la mirada ante el fogonero, golpeando con las manos las costuras del pantalón en señal de que aquello era el fin de cualquier esperanza.

Pero el fogonero interpretó mal el gesto, barruntó en Karl reproches secretos contra su persona y, con el buen propósito de quitárselos de la cabeza, empezó, para culminar sus proezas, a discutir con él. Y eso justo cuando los señores sentados a la mesa redonda llevaban ya un rato indignados por aquella inútil barahúnda que les impedía realizar sus importantes trabajos, cuando al cajero jefe empezaba a parecerle incomprensible la paciencia del capitán y estaba a punto de estallar, cuando el ordenanza, nuevamente inmerso en la esfera de sus amos, medía al fogonero con miradas feroces, y cuando, por último, el señor del bastoncillo de bambú, a quien hasta el capitán enviaba de cuando en cuando una mirada amable, sacó una pequeña agenda y, ocupado manifiestamente en cosas muy distintas, dejó que sus ojos errasen entre la libreta y Karl, mostrándose ya totalmente insensible al fogonero, e incluso asqueado de él.

«Ya lo sé, ya lo sé», dijo Karl haciendo esfuerzos por capear el aluvión que el fogonero dirigía ahora contra él, y dedicándole, pese al altercado, una sonrisa amistosa, «tiene razón, sí, razón, y nunca lo he puesto en duda»: Por temor a los golpes le hubiera gustado sujetarle las manos, que no paraban de agitarse y, todavía más, llevarlo hacia un rincón para susurrarle unas palabras tranquilizadoras que nadie más hubiera debido oír. Pero el fogonero estaba fuera de quicio. Karl empezó incluso a consolarse en cierto modo con la idea de que, en caso de necesidad, el fogonero podría, con la fuerza de su desesperación, reducir a los siete hombres presentes. De todas formas, como era fácil comprobar de una ojeada, sobre el escritorio había un tablero de instalación eléctrica con muchísimos botones que, bajo la simple presión de una mano, podían sublevar el barco entero con todos sus pasillos repletos de gente hostil.

Y entonces, el señor del bastoncillo de bambú, que tan poco interés había demostrado por todo, se acercó a Karl y le preguntó, en voz no muy alta aunque sí perceptible entre el griterío del fogonero: «¿Y usted cómo se llama?». En ese instante, como si alguien hubiera esperado detrás de la puerta aquella intervención del señor, llamaron a la puerta. El ordenanza miró al capitán, que asintió con la cabeza. Entonces el ordenanza se dirigió a la puerta y la abrió. Fuera había un hombre de medianas proporciones, vestido con una vieja levita cruzada y, a juzgar por su aspecto, no particularmente apto para trabajar en las máquinas, pero que, sin embargo, era... Schubal. Si Karl no lo hubiera advertido en los ojos de todos los presentes, que expresaban cierta satisfacción sin exceptuar siquiera al capitán, hubiera tenido que verlo con espanto en el fogonero, que había apretado los puños de sus tensos brazos como si ese apretar fuera para él lo más importante, algo a lo que estaba dispuesto a sacrificar cuanto tenía en la vida. En eso residía ahora toda su fuerza, incluso la que lo mantenía en pie.

Allí estaba, pues, el enemigo, vivito y coleando en su traje de gala, con un libro de contabilidad bajo el brazo, probablemente la nómina y la documentación laboral del fogonero y, sin miedo a demostrar que ante todo quería cerciorarse del estado anímico de cada uno, fue mirando por turno, de hito en hito, a todos los presentes. Los siete eran ya además amigos suyos, pues aunque el capitán hubiera tenido antes ciertos reparos contra él —o acaso solo hubiera aparentado tenerlos—, tras el disgusto que le había dado el fogonero probablemente le parecía no tener ya la menor objeción que oponer a Schubal. Cualquier severidad era poca contra un hombre como el fogonero, y si algo se le podía reprochar a Schubal era no haber llegado a doblegar con el tiempo su rebeldía, para que no hubiera osado presentarse aquel día ante el capitán.

El caso es que quizá podía suponerse aún que el careo entre el fogonero y Schubal no dejaría de causar en aquellos hombres el efecto que habría producido ante una instancia superior, pues, por muy bien que supiera disimular Schubal, no tenía por qué ser capaz, ni mucho menos, de aguantar hasta el final. Un breve destello de su maldad debería bastar para hacérsela visible a aquellos señores, y de eso quería encargarse Karl. Ya conocía más o menos la perspicacia, las debilidades y los caprichos de cada uno de ellos, y desde este punto de vista el tiempo pasado allí no había sido en balde. ¡Si el fogonero hubiera estado más a tono con las circunstancias! Pero parecía absolutamente incapaz de combatir. Si le hubieran puesto a Schubal por delante, habría podido abrirle el aborrecido cráneo a puñetazos, como una nuez de delgada cascara. Pero apenas estaba en condiciones de dar los pocos pasos que lo separaban de él. ¿Por qué no había previsto Karl algo tan fácil de prever como que Schubal acabaría viniendo, si no por su propia iniciativa, sí llamado por el capitán? ¿Por qué al dirigirse a la oficina no había preparado algún plan de ataque con el fogonero, en vez de entrar sin la menor preparación —como en realidad habían hecho— por la primera puerta? ¿Podría hablar aún el fogonero, decir sí o no como sería necesario en el interrogatorio cruzado que, de todas formas, solo se produciría en el mejor de los casos? Allí estaba de pie con las piernas separadas, las rodillas algo dobladas y la cabeza un tanto erguida, y el aire circulaba por su boca abierta como si dentro no hubiera ya pulmones que lo transformasen.

Karl se sentía, eso sí, tan fuerte y tan en sus cabales como quizá no había estado nunca en su casa. ¡Si sus padres pudieran ver cómo defendía el bien en un país extraño y ante personalidades de prestigio, y cómo se aprestaba plenamente a la conquista final, aunque no hubiera conseguido todavía la victoria! ¿Revisarían la opinión que de él tenían? ¿Lo sentarían entre ellos y lo alabarían? ¿Lo mirarían una vez, tan solo una, a aquellos ojos que tanta entrega les habían demostrado? ¡Qué preguntas tan inciertas y qué momento tan poco apropiado para formularlas!

«He venido porque creo que el fogonero me acusa de haber actuado con mala fe. Una chica de la cocina me dijo que lo había visto venir hacia aquí. Señor capitán y todos ustedes, señores, estoy dispuesto a recusar cualquier inculpación con ayuda de mis documentos y, en caso de necesidad, mediante declaraciones de testigos imparciales y no aleccionados que aguardan ante la puerta.» Así habló Schubal. Ese fue el discurso claro del hombre y, a juzgar por el cambio que se operó en las caras de los oyentes, se hubiera podido creer que, por primera vez en mucho tiempo, habían vuelto a oír sonidos humanos. No advirtieron, es verdad, que incluso aquel hermoso discurso tenía sus fallos. ¿Por qué había sido «mala fe» la primera expresión objetiva que le vino a la mente? ¿No hubiera debido quizá centrarse en eso la acusación y no en sus prejuicios nacionales? ¿Una chica de la cocina había visto al fogonero dirigirse a la oficina y Schubal había caído enseguida en la cuenta? ¿No era acaso la conciencia de su culpabilidad lo que le aguzaba el entendimiento? ¿Y de inmediato había traído testigos a los que encima calificaba de imparciales y no aleccionados? Bribonada, pura bribonada. ¿Y los señores lo toleraban y hasta lo consideraban un comportamiento correcto? ¿Por qué había dejado pasar tanto tiempo entre el aviso de la chica de la cocina y su llegada allí? Sin duda con la única finalidad de que el fogonero cansara tanto a los señores que estos perdieran poco a poco su capacidad de juicio, que era algo que Schubal debía de temer sobre todo. ¿No había llamado a la puerta, tras la cual seguro que llevaba ya un buen rato esperando, solo en el momento en que, debido a la trivial pregunta de aquel caballero, pudo suponer que el fogonero estaba liquidado?

Todo era evidente y así lo había expuesto el propio Schubal contra su voluntad, pero a los señores había que mostrárselo de otra manera, más tangible aún. Necesitaban que los sacudieran. ¡Venga, Karl, rápido, aprovecha ahora el tiempo antes de que comparezcan los testigos y lo inunden todo!

Pero en aquel preciso instante el capitán hizo gesto a Schubal de que se apartara —pues su caso parecía aplazado, al menos de momento— y este se hizo a un lado enseguida e inició con el ordenanza, que se le había acercado, una conversación en voz baja en la que no faltaron miradas de reojo dirigidas al fogonero y a Karl, ni tampoco gestos sumamente convincentes con las manos. Schubal parecía preparar así su próximo gran discurso.

«¿No quería preguntarle algo a este joven, señor Jakob?», dijo el capitán al señor del bastoncillo de bambú en medio de un silencio general.

«Desde luego», replicó este agradeciendo la atención con una leve reverencia. Y volvió a preguntarle a Karl: «¿Cómo se llama?».

Karl, creyendo que en interés de la causa principal era mejor liquidar pronto aquel incidente con el obstinado preguntón, respondió brevemente, sin presentarse como era su costumbre mostrando el pasaporte, que antes hubiera tenido que buscar: «Karl Rossmann».

«¿Cómo?», dijo el señor llamado Jakob, retrocediendo con una sonrisa casi incrédula. También el capitán, el cajero jefe, el oficial del barco y hasta el ordenanza mostraron claramente un asombro desmesurado al oír el apellido de Karl. Solo los señores de la autoridad portuaria y Schubal permanecieron indiferentes.

«¿Cómo?», repitió el señor Jakob acercándose a Karl con pasos un tanto envarados, «pues entonces yo soy tu tío Jakob y tú eres mi querido sobrino. ¡Lo había presentido todo el tiempo!», dijo dirigiéndose al capitán antes de abrazar y besar a Karl, que lo dejó hacer en silencio.

«¿Y usted cómo se llama?», preguntó Karl con gran cortesía aunque sin la menor emoción en cuanto se sintió libre, al tiempo que se esforzaba por prever las consecuencias que aquel nuevo incidente podría tener para el fogonero. De momento nada hacía pensar que Schubal pudiera sacarle ningún provecho.

«Dese cuenta de su suerte, joven», dijo el capitán, creyendo que la pregunta de Karl había herido la dignidad del señor Jakob, quien se había aproximado a la ventana para, según toda evidencia, no tener que mostrar a los demás su rostro emocionado, en el que se daba leves toques con un pañuelo. «Es el consejero de Estado Edward Jakob quien se ha dado a conocer como tío suyo. A partir de ahora, y seguro que contra todas las expectativas que usted tenía hasta hoy, se le abre un brillante porvenir. Intente comprenderlo hasta donde se lo permita este primer momento, y mantenga la calma.»

«Es cierto que tengo un tío Jakob en América», dijo Karl dirigiéndose al capitán, «pero, si he entendido bien, Jakob no es sino el apellido del señor senador.»

«Así es», dijo el capitán expectante.

«Pues bien, mi tío Jakob, que es hermano de mi madre, tiene por nombre de pila Jakob, mientras que su apellido debería ser, naturalmente, el mismo que el de mi madre, que de soltera se apellidaba Bendelmayer.»

«¡Señores!», exclamó el consejero de Estado, que había vuelto recuperado de la ventana, refiriéndose a la aclaración de Karl. Todos, excepto los funcionarios del puerto, rompieron a reír, algunos emocionados, otros sin que se supiera por qué.

«Lo que acabo de decir no tiene nada de ridículo», pensó Karl.

«¡Señores!», repitió el consejero de Estado. «En contra de mi voluntad y sin quererlo ustedes, están asistiendo a una pequeña escena familiar, por lo que no puedo menos de darles una explicación, pues tan solo el señor capitán, según creo» —esta mención dio lugar a una reverencia mutua—, «está plenamente informado.»

«Ahora sí que debo prestar atención a cada palabra», se dijo Karl, alegrándose al advertir, con una mirada de soslayo, que la vida empezaba a reanimar la figura del fogonero.

«En todos estos largos años de residencia en América —aunque la palabra “residencia” sea muy poco apropiada para el ciudadano americano que soy con toda mi alma—, en todos estos largos años he vivido totalmente alejado de mis parientes europeos por motivos que, en primer lugar, no vienen al caso, y en segundo me resultaría francamente penoso exponer. Temo incluso el momento en que quizá me vea obligado a explicárselos a mi querido sobrino, pues, por desgracia, será inevitable hablar con franqueza sobre sus padres y personas allegadas.»

«Es mi tío, no cabe duda», se dijo Karl prestando oído; «probablemente se ha cambiado el apellido.»

«A mi querido sobrino, sus padres —y digamos sin temor la palabra que mejor designa el hecho— se lo han quitado de encima, como se echa de casa a un gato que resulta molesto. No quiero disimular en modo alguno lo que hizo mi sobrino para recibir ese castigo —disimular no es muy americano—, pero su falta es tal que el simple hecho de nombrarla supone disculpa suficiente.»

«Eso no está nada mal», pensó Karl, «pero tampoco quiero que se lo cuente a todos. Además, tampoco puede saberlo. ¿Por quién? Pero ya veremos, debe de saberlo ya todo.»

«Lo cierto es», prosiguió el tío apoyándose en el bastoncillo de bambú que había plantado ante él y balanceándose ligeramente, con lo que logró quitar en parte a la escena la innecesaria solemnidad que de otro modo habría tenido, «lo cierto es que fue seducido por una criada, Johanna Brummer, una mujer de unos treinta y cinco años más o menos. No me gustaría ofender en absoluto a mi sobrino con la palabra “seducido”, pero es difícil encontrar otra que sea igualmente apropiada.»

Karl, que se había acercado ya bastante a su tío, se volvió de pronto para ver en las caras de los presentes qué impresión les causaba el relato. Ninguno se reía, todos escuchaban con paciencia y seriedad. Al fin y al cabo, nadie se ríe del sobrino de un consejero de Estado en la primera ocasión que se presenta. Más bien habría podido decirse que el fogonero sonreía a Karl, aunque muy levemente, lo cual era en primer lugar grato como señal de vida, y, en segundo, disculpable, pues en el camarote Karl había querido hacer un misterio especial de aquel asunto, ahora de dominio público.

«Pues resulta que la tal Brummer», prosiguió el tío, «tuvo un hijo de mi sobrino, un niño sano y fuerte que fue bautizado con el nombre de Jakob, sin duda en recuerdo de mi humilde persona, que incluso a través de las alusiones, seguramente muy casuales, de mi sobrino, debió de producir una gran impresión en la muchacha. Por suerte, digo yo. Porque los padres, para eludir los gastos de manutención o cualquier otro escándalo que pudiera comprometerlos —e insisto en que no conozco las leyes allí vigentes ni las condiciones en que viven los padres; solo sé de dos cartas de petición de ellos, de una época anterior, que no he respondido pero he guardado, y que constituyen el único contacto epistolar, por lo demás unilateral, que he tenido con ellos en todo este tiempo—, para eludir, como he dicho, los gastos de manutención y el escándalo, enviaron a su hijo, mi querido sobrino, hasta América, equipándolo, como puede verse, de manera irresponsablemente insuficiente, y el muchacho, abandonado a sí mismo y a no ser por las señales y prodigios que aún siguen vivos en América, habría perecido muy pronto en alguna calleja del puerto de Nueva York, si aquella criada, en una carta dirigida a mí que, tras larga odisea, llegó anteayer a mis manos, no me hubiera contado toda la historia, añadiendo una descripción física de mi sobrino y, muy sensatamente, también el nombre del barco. Si mi intención fuera distraerlos, caballeros», sacó de su bolsillo y agitó dos enormes pliegos de papel escritos hasta los márgenes, «les podría leer ahora algunos pasajes de esta carta. Seguro que surtiría efecto, pues está escrita con una astucia algo simple, aunque siempre bien intencionada, y con mucho amor por el padre del niño. Pero no quiero entretenerlos más de lo que esta aclaración exige, ni tampoco, en este primer encuentro, herir sentimientos que posiblemente aún perduren en mi sobrino, quien, si lo desea, podrá leer para su información la carta en el silencio de su habitación, que ya lo está aguardando.»

Karl, sin embargo, no sentía nada por aquella muchacha. En el cúmulo de recuerdos de un pasado que se alejaba cada vez más, la veía sentada en la cocina, junto al aparador, sobre cuyo tablero apoyaba los codos. Se quedaba mirándolo cada vez que él entraba en la cocina a buscar un vaso de agua para su padre o dar algún recado de su madre. A veces, en aquella posición incómoda al lado del aparador, ella se ponía a escribir una carta buscando su inspiración en la cara de Karl. A veces se tapaba los ojos con la mano y no había manera de abordarla. A veces caía de rodillas en su estrecho cuartito, junto a la cocina, y rezaba ante un crucifijo de madera; Karl la observaba entonces con cierto temor, al pasar, por la rendija de la puerta entornada. A veces ella se ponía a dar vueltas en la cocina y retrocedía, riéndose como una bruja, cuando Karl se cruzaba en su camino. A veces cerraba la puerta de la cocina cuando Karl ya había entrado, y no quitaba la mano del picaporte hasta que él le pedía que lo dejara salir. A veces traía cosas que él no quería y, en silencio, se las ponía en las manos. Una vez, sin embargo, dijo «Karl» y se lo llevó, perplejo aún por la inesperada interpelación, entre muecas y suspiros, a su cuartito, que cerró con llave. Se abrazó a su cuello hasta dejarlo sin aire y, mientras le pedía que la desvistiese, en realidad fue ella quien lo desvistió y lo acostó en su cama, como si a partir de entonces no quisiera dejárselo a nadie más, sino acariciarlo y cuidarlo hasta el final de los días. «¡Karl! ¡Karl mío!», exclamaba como si al mirarlo se ratificase en su posesión, mientras Karl no veía absolutamente nada y se sentía incómodo entre el montón de cálida ropa de cama que ella parecía haber amontonado expresamente para él. Luego ella se acostó a su lado y quiso sonsacarle ciertos secretos, pero él no pudo decirle ninguno y ella se enfadó, en broma o en serio, lo zarandeó, escuchó su corazón, le ofreció su pecho para que escuchase también, sin conseguir que lo hiciera, apretó su vientre desnudo contra el cuerpo del muchacho y, con la mano, hurgó entre sus piernas de forma tan repulsiva que Karl sacó la cabeza y el cuello fuera de las almohadas, debatiéndose, luego ella empujó varias veces el vientre contra él, y a él le pareció que era una parte de sí mismo y tal vez por ello lo invadió una horrible sensación de desamparo. Llorando, Karl volvió finalmente a su cama, tras haber expresado ella reiteradamente su deseo de volver a verlo. Eso había sido todo, pero el tío supo convertirlo en una gran historia. Y el caso era que la cocinera también había pensado en él y le había comunicado al tío su llegada. Un gesto muy hermoso por su parte, que él intentaría retribuirle algún día.

«Y ahora», exclamó el senador, «quiero oírte decir sinceramente si soy o no tu tío.»

«Eres mi tío», dijo Karl besándole la mano y recibiendo a su vez un beso en la frente, «y estoy muy contento de haberte encontrado, pero te equivocas si crees que mis padres solo hablan mal de ti. Además, y al margen de eso, en lo que has dicho ha habido algunos errores, quiero decir que, en realidad, las cosas no ocurrieron del todo así. También es cierto que desde aquí no puedes juzgarlas certeramente, y creo asimismo que no supondrá ningún gran perjuicio el que estos señores hayan sido informados con cierta inexactitud sobre los detalles de un asunto que, en realidad, no puede importarles demasiado.»

«Muy bien dicho», dijo el senador; condujo a Karl ante el capitán, visiblemente interesado en lo que estaba presenciando, y le preguntó: «¿Verdad que tengo un sobrino estupendo?».

«Me siento feliz», dijo el capitán haciendo una de esas reverencias que solo sabe hacer la gente de formación militar, «de haber conocido a su sobrino, señor senador. Es un honor muy especial para mi barco haber sido escenario de semejante encuentro. Sin embargo, la travesía en el entrepuente debe de haber sido bastante penosa, ¡cómo saber a quién transporta uno allí! Una vez, por ejemplo, viajó en nuestro entrepuente el primogénito del mayor magnate de Hungría, cuyo nombre he olvidado ya, lo mismo que el motivo de su viaje. Lo supe demasiado tarde. Hacemos cuanto podemos por aliviar el viaje en lo posible a la gente del entrepuente, mucho más que las navieras americanas, por ejemplo, pero hacer que una travesía semejante resulte placentera es algo que todavía no hemos conseguido.»

«No lo he pasado tan mal», dijo Karl.

«¡No lo ha pasado tan mal!», repitió el senador, riéndose a carcajadas.

«Solo me temo haber perdido la male...», y al decir esto recordó todo lo que había ocurrido y lo que aún le quedaba por hacer, miró a su alrededor y vio a todos los presentes en sus puestos de antes, mudos de respeto y asombro, con los ojos fijos en él. Solo a los funcionarios de la autoridad portuaria se les notaba, en la medida en que lo permitían sus rostros severos y autosatisfechos, cierto pesar por haber llegado en momento tan inoportuno, y el reloj de bolsillo que ahora tenían delante les importaba probablemente más que todo lo que estaba ocurriendo y quizá pudiera ocurrir aún en la habitación.

El primero en expresar su interés y satisfacción después del capitán fue, curiosamente, el fogonero. «Le felicito de todo corazón», dijo estrechándole la mano a Karl, con lo que quería expresar también algo así como reconocimiento. Sin embargo, cuando quiso luego dirigirse al senador en los mismos términos, este retrocedió como si el fogonero se hubiera excedido en sus derechos. El fogonero desistió al momento.

Los demás se dieron cuenta entonces de lo que había que hacer, y enseguida rodearon a Karl y al senador en el más completo desorden. Fue así como Karl recibió incluso una felicitación de Schubal, que aceptó y agradeció. Los últimos en acercarse, una vez restablecida la calma, fueron los funcionarios de la autoridad portuaria, que causaron una impresión ridícula al decir dos palabras en inglés.

El senador estaba muy dispuesto a saborear plenamente el placer de evocar para sí mismo y los demás ciertos momentos menos importantes de la historia, lo que por supuesto no solo fue tolerado, sino recibido con interés por todos. Les hizo ver, por ejemplo, que había anotado en su libreta de apuntes las señas personales más relevantes de Karl mencionadas en la carta de la cocinera, por si las necesitaba en algún momento. Ahora bien, durante la insoportable cháchara del fogonero y con el único fin de distraerse, había sacado su agenda e intentado relacionar, como jugando, con el aspecto de Karl las observaciones de la cocinera, que, claro está, no eran de una exactitud precisamente detectivesca. «¡Y así es como se encuentra a un sobrino!», concluyó en un tono especial, como si quisiera recibir una vez más felicitaciones.

«¿Qué le ocurrirá ahora al fogonero?», preguntó Karl un poco al margen de la última explicación de su tío. Creía que, desde su nueva posición, podía expresar también abiertamente cuanto pensara.

«Al fogonero le ocurrirá lo que se merece», dijo el senador, «y lo que el señor capitán considere oportuno. Creo que del fogonero ya hemos tenido bastante y más que bastante, y seguro que todos los señores aquí presentes me darán la razón.»

«No es eso lo que importa en una cuestión de justicia», dijo Karl. Se hallaba entre el tío y el capitán e, influido quizá por esa posición, creía tener la decisión en sus manos.