4,99 €

Mehr erfahren.

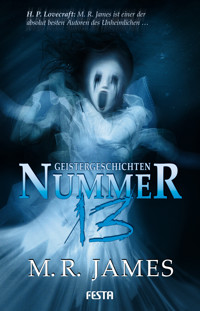

- Herausgeber: Festa Verlag

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Sprache: Deutsch

13 Geistergeschichten des englischen Meisters der Angst. Edward Lee, der berüchtigte Kultautor des ›Extreme Horror‹, wählte seine liebsten Geschichten des von ihm bewunderten Schriftstellers aus. Zusätzlich schrieb er eine Einführung und ein Nachwort – und dies natürlich auf seine ganz eigene schlüpfrige und zynische Art. H. P. Lovecraft: »M. R. James ist einer der absolut besten Autoren des Unheimlichen … Mit einer geradezu diabolischen Macht beschwört er das Grauen aus dem Alltag herauf.« Neil Gaiman: »James schrieb die besten Geistergeschichten. Keiner hat ihn je erreicht.« Ruth Rendell: »Für mich war M. R. James ein Genie.« Christopher Lee: »Seine Geistergeschichten werden wohl niemals übertroffen.«

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 449

Veröffentlichungsjahr: 2019

Ähnliche

Aus dem Englischen von Usch Kiausch

Impressum

Eine Festa Originalausgabe

Copyright © dieser Ausgabe 2019 by Festa Verlag, Leipzig

Titelbild: Arndt Drechsler

Alle Rechte vorbehalten

eISBN 978-3-86552-791-2

www.Festa-Verlag.de

Inhalt

Impressum

Einführung

Die Sammlung des Domherrn Alberic

Die Ruhestätte der Lamia

Eine Abendunterhaltung

Die Hexe von Fenstanton

Die sonderbare Erbschaft des Mr. Humphreys

Die endlose Liebe der Ann Clark

Die Mezzotinto-Radierung

Nummer 13

Der Rosengarten

Das Chorgestühl der Kathedrale von Barchester

Der Schatz des Abtes Thomas

Die ungewöhnlichen Gebetbücher

Blick von einem Hügel

Nachwort

Quellenangaben

M. R. JAMES

Entdecke die Festa-Community

Einführung

Kurzgeschichtensammlungen und Anthologien sind für die gesamte Unterhaltungsliteratur essenziell, aber ganz besonders gilt das für das Horror-Genre. Die meisten Fans, die ich kenne, kamen durch eine Kurzgeschichte zur Horrorliteratur. Meine erste Horror-Erzählung las ich in der Grundschule, es war Poes Das verräterische Herz. Die Geschichte, die mir den Anstoß gab, selbst Horror zu schreiben, war H. P. Lovecrafts berüchtigte Story Die Ratten im Gemäuer. Ich fand sie in einer Hardcover-Anthologie mit dem Titel Die besten Geistergeschichten, 1977 herausgegeben von Charles Fowkes bei Hamlyn Press, und ich las sie während meiner Dienstzeit als Soldat in der U. S. Army 1st Armored Division, als ich im Führerstand eines M60A1-Kampfpanzers saß. (In Bamberg, Westdeutschland – als es noch Ost und West gab.) In diesem Panzer habe ich VIELE Horrorgeschichten gelesen. Ziemlich cool, nicht?

Es ist übrigens auch so, dass ziemlich viele Kritiker finden, das Beste in der Horrorliteratur seien die Kurzgeschichten und nicht die Romane, und ich glaube, dem würde ich zustimmen.

Aber was hat das mit dem Autor der hier versammelten Erzählungen zu tun, dem Linguisten, Archäologen, Mediävisten und Cambridge-Absolventen Montague Rhodes James?

Nun, der Schriftsteller James hat keinen einzigen Roman verfasst und ich habe nirgends einen Hinweis finden können, dass er das je vorgehabt hätte. Wenn überhaupt, dann war er viel zu beschäftigt! Der Mann hat gigantische Kirchenbibliotheken und Archive katalogisiert. Er hat uralte, handgeschriebene Kopien der Bibel und anderer »erleuchteter« Schriften übersetzt. Sein gesamtes Erwachsenenleben lang war er ein Mitglied der Akademien und nur sehr wenige seiner Aktivitäten hatten nichts mit dem »Rummel der Universität« zu tun (um ein Zitat aus Tanz der Teufel zu bemühen – das Original, nicht das Remake). 30 Jahre lang war er ein hochrangiger Vorsteher des King’s College, Eton College und der University of Cambridge; anders gesagt: Er balancierte mit ziemlich vielen Verpflichtungen. James war ein astreiner Bücherwurm, ein Nerd, ein bebrillter »Streber«. Sein Leben kreiste nicht um das Schreiben von Geschichten (wie es vermutlich bei den meisten Horrorautoren der Fall ist … bei mir zum Beispiel), sondern um das geistige Vorankommen in den wissenschaftlichen Disziplinen, die ihn intellektuell reizten, und um das qualitative Vorankommen der angesehenen Institute, die ihn beschäftigten.

Nein, James schrieb seine Kurzgeschichten nur nebenbei, als Hobby. Hauptsächlich las er sie seinen Freunden am College vor und schien nie besonderes Interesse an einer Veröffentlichung zu haben. (Dem Himmel sei Dank, dass seine Freunde ihn schließlich eines Besseren belehren konnten!) Viele seiner nicht fiktionalen Arbeiten sind bis zum heutigen Tag hoch angesehen und wegweisend, aber James’ wahres Erbe liegt in seinen Gruselgeschichten. In der Literaturkritik genießt er einen hohen Rang unter den besten Horrorautoren aller Zeiten.

Aber zurück zu meiner Erinnerung an Charles Fowkes’ monumentale Beste Geistergeschichten. Die Anthologie enthielt auch einige Erzählungen von M. R. James, von dem ich – bis zu jenem Zeitpunkt – noch nie gehört hatte. (Vergessen Sie nicht, dass das über 40 Jahre her ist.) Es war James’ Meisterwerk, vielleicht seine allerbeste Geschichte, Graf Magnus. Auch sie las ich in meinem Panzer, und wenn ich mich recht entsinne, war das bei Übungen in Bamberg, im Winter 1978, glaube ich, während eines Schneesturms. Allerdings las ich die Geschichte unmittelbar nach Lovecrafts Ratten im Gemäuer und ich muss leider zugeben, dass Lovecrafts Erzählung der »dämonischen Schweinherde«, die im »kniehohen Dreck« herumstapfte, mich in ihren Andeutungen, mit ihrer kreativen Energie und ihren teuflischen Bildern derart schockierte, dass James’ Geschichte vom Grafen Magnus de la Gardie keinen bleibenden Eindruck bei mir hinterließ. Am ehesten war es so, dass ich, obwohl mir die Geschichte gefiel und ich ihre Einzigartigkeit erkannte, in meiner damaligen Jugend und Naivität ihre Exzellenz einfach an mir vorbei und aus dem Fenster schlüpfen ließ (oder sollte ich sagen: aus dem Periskop des Panzers). In den folgenden Monaten las ich eine MENGE Lovecraft und wandte mich dann dem moderneren Horror zu (King, Campbell, dem frühen Ketchum usw.). Was James angeht: Obwohl ich mir fest vorgenommen hatte, mich irgendwann mal näher mit seinem Werk zu beschäftigen, muss ich wohl zugeben, dass ich das damals nie tat.

Jetzt machen wir einen Zeitsprung von etwa 30 Jahren, ins Jahr 2009. Mittlerweile genoss ich das große Glück, als Vollzeit-Schriftsteller arbeiten zu dürfen. Heureka, mein Traum war wahr geworden! Danke, Gott, Schicksal oder Cthulhu! Das geschah 1997. Später, es muss wirklich um 2009 gewesen sein, besuchte ich einen kranken Verwandten und entdeckte ein altes Taschenbuch, und zwar nichts Geringeres als die Penguin-Ausgabe der Gesammelten Geistergeschichten von M. R. James. »Ach, stimmt, an den erinnere ich mich«, dachte ich. »Er hat diese coole Geschichte, Graf Magnus, geschrieben, die ich vor Ewigkeiten in Deutschland gelesen habe.« Es war ein perfekter Zeitpunkt, mich mit dem Werk von James zu beschäftigen, wie ich es mir vor so langer Zeit vorgenommen hatte.

Seither lese ich nahezu jeden Abend vor dem Schlafengehen etwas von James.

Das heißt, ich habe nahezu jede verdammte M.-R.-James-Geschichte Dutzende Male gelesen. Ein paar, Graf Magnus, Blick von einem Hügel, Das Chorgestühl der Kathedrale von Barchester und andere, habe ich sicherlich Hunderte Male gelesen. Einmal las ich Die Esche an zwölf Abenden in Folge. Am 13. Abend las ich Eine Herzenssache und am Abend darauf noch mal Die Esche. Das ist ein merkwürdiges – und ich würde fast sagen zwanghaftes – Verhalten, besonders für einen aktiven Schriftsteller, der eigentlich bei jeder sich bietenden Gelegenheit die Neuerscheinungen aller zeitgenössischen Autoren seines Genres lesen sollte.

Ich mache das nicht.

Ich lese jeden Abend M. R. James. Tatsächlich glaube ich, dass ich einigen von James’ Figuren ähnele, denn ich leide unter dem Gebrechen, das auch Mr. Anderson in Nummer 13 plagt, oder Professor Parkins in Pfeif nur … oder Mr. Cooper in Die sonderbare Erbschaft des Mr. Humphreys, um nur einige zu nennen; um gut einschlafen zu können, muss ich vorher noch ein paar Seiten lesen. Nun, meine Seiten sind fast immer welche, die James verfasst hat. Im Durchschnitt schaffe ich eine M.-R.-James-Geschichte pro Abend und so habe ich alle wieder und wieder gelesen, jahrelang. Auch zu anderen Autoren kehre ich immer wieder zurück: Lovecraft, Poe, August Derleth (nicht lachen!) und noch einige mehr, aber auch an solchen Abenden lese ich immer zuerst eine meiner Lieblingsstellen von James. (Zum Beispiel die »Zugabteil«-Szene aus Die Macht der Runen, die »Nachruf«-Szene aus Das Chorgestühl …, die »dem schwedischen Typen wird das Gesicht abgezogen«-Szene aus Graf Magnus, die »Alter Mitchell«-Szene aus Landnahme und so weiter.) James ist wie eine Droge und ich bin rettungslos abhängig. Ich brauche jeden Abend meinen Schuss.

Warum ich Ihnen diese unnötigen Informationen zu meinen exzentrischen Lesegewohnheiten aufbürde? Tatsächlich strömen sie mir regelrecht aus den Fingern, wenn ich über M. R. James schreibe, aber es gibt auch einen relevanten Punkt, auf den ich, in der mir eigenen, verworrenen Art und Weise, mit diesen Zeilen hinauswill.

Zunächst muss ich feststellen, dass ich kein James-»Kenner« bin, nicht mal ein Experte. Das trifft eher auf Leute wie S. T. Joshi zu oder Steve Duffy, Christopher Roden, Ramsey Campbell oder John Pelan, die jede Erzählung von M. R. James studiert haben, jeden Entwurf, jedes Manuskript und Notizbuch, jede Postkarte und jeden Brief. Diese Männer sind James-Kenner. Ich bin einfach nur ein durchgeknallter Fan. Aber die ganze Zeit habe ich mich gefragt: Warum? Warum bin ich so begeistert vom Werk des M. R. James, dass ich es JEDEN ABEND lesen will?

Um im Stile von James zu antworten, liegt die Antwort nicht fern. Tatsächlich machen James’ Erzählungen Spaß. Sie sind unterhaltsam. Und mit all meiner Lebenserfahrung und nach all den Büchern, die ich gelesen habe, wage ich zu behaupten, dass James der am konsequentesten unterhaltsame Schriftsteller überhaupt ist. (Ausgenommen vielleicht Shakespeare. Aber selbst Shakespeare hat niemals etwas so Cooles erfunden wie eine verfluchte Hundepfeife, ein spukendes Heckenlabyrinth oder ein verfluchtes Fernglas!) In James’ Werk erspüre ich, genau wie bei Lovecraft, den idealen Ausdruck menschlicher Kreativität, und zwar in Form von Lust auf Wörter, dem Hungern danach, Sprache zu benutzen. Wörter bedeuteten James alles; sie waren sein Leben. Wenn ich James lese, dann spüre ich seine Freude an den Wörtern und seine Begeisterung für Sprache viel intensiver als bei jedem anderen Autor. James schreibt nicht einfach nur, er feiert, er zeigt, was er draufhat, und macht einfach und demonstriert beständig seine Überlegenheit als Sprachkünstler – verdammt, er demonstriert sie nicht einfach nur, er reibt sie uns unter die Nase. Das alles entspringt seiner großen Liebe zur englischen Sprache, und deshalb ist jede seiner Erzählungen eine Feier dieser Liebe.

Und sein höchstes Ziel ist es, das mit Ihnen zu teilen, den Lesern.

James mühte sich mit jedem Wort in jedem Satz ab. Er war nicht faul; er war nicht nachlässig und er machte keine halben Sachen. Jeder seiner Sätze kommt einer Mauer gleich und jedes Wort ist ein wohlgesetzter Ziegel. In seinem Kanon hat er uns eine uneinnehmbare Festung der Unterhaltung hinterlassen, und diese Festung wird ewig bestehen. James’ Geschichten sind – auch wenn sie Einblick in vergangene Zeiten bieten mögen – zeitlos. In 100 Jahren oder sogar in 1000 werden seine Erzählungen immer noch unterhaltsam sein, und zwar wegen James’ Liebe zur englischen Sprache und wegen seines großen erzählerischen Potenzials. Er hat nicht einfach geschrieben, wie es die meisten Schriftsteller tun, er hat nicht einfach ein paar Wörter auf die Seite geklatscht und sie die Geschichte bilden lassen. Nein, nein, nein. Das hat mit James überhaupt nichts zu tun. James benutzte Wörter, um die Action zu Ihnen zu bringen! Er transportiert die erzählte Zeit mit seinem ureigenen Stil so gut, dass man glauben könnte, man würde in dieser Zeit leben; er schildert die Figuren so lebendig, dass man sie mit Leuten verwechselt, die man wirklich getroffen hat. Deshalb kann man ihn wieder und wieder lesen und es macht einem nichts aus, denn jedes Mal entdeckt man kleine Überraschungen, die man vorher übersehen hat, winzige Nuancen, die auf Interpretationen hinweisen, die einem vorher entgangen sind. Selbst in Geschichten, die man schon ein Dutzend Mal gelesen hat. Da kriegt man was für sein Geld!

Als Beispiel will ich anführen, wie der Nobelpreisträger Ernest Hemingway, der König des sparsamen Schreibens, ein Bild entwerfen würde: »Der Farmer blickte über das Tor und sah die Sonne untergehen.«

Und so beschreibt James dieselbe Szene: »Ich nehme an, ein jeder kennt die Landschaften – ob sie wohl von Birket Foster stammen oder vielleicht älter sind? –, die als Holzschnitte die Lyrikbände zierten, die auf den Kaffeetischen in den Salons unserer Väter und Großväter lagen – Bände in ›Leinenbindung, geprägt‹; das scheint mir der korrekte Ausdruck zu sein. Ich gestehe, ein Bewunderer derselben zu sein, besonders derer, die den Bauern zeigen, der sich an ein Tor in einer Hecke lehnt und den Turm der Dorfkirche am Fuße eines sanften Abhangs betrachtet – umgeben von ehrwürdigen Bäumen und fruchtbaren Feldern, von Hecken durchschnitten und begrenzt von fernen Hügeln, hinter denen die Sonne versinkt …«

Jetzt entscheiden Sie: Welche Variante ist spannender? Welche Variante versetzt Sie, den Leser, eher in die Szenerie hinein? Welchem Autor sind Leseerfahrung und Bildhaftigkeit eindeutig wichtiger?

Es kommt auf die Wörter an, verstehen Sie, und James konnte mit Wörtern umgehen wie van Gogh mit Farbe; er hat mehr erschaffen als bloße Erzählungen, er hat Gemälde entworfen und auf diesen sehr bildhaften Leinwänden das Grauen eindringlicher vermittelt als jeder andere Schriftsteller seiner oder irgendeiner Zeit.

Und da wir nun fast am Ziel sind, will ich noch mit ein paar Missverständnissen zu James aufräumen. Zunächst mal bezeichnen allzu ernste Kritiker James gerne als »Meister des Understatements« und implizieren, dass sich James nicht an explizite Bilder wagte. Auch James selbst äußerte sich abfällig über Schriftsteller, die sich in ihren Horrorgeschichten allzu explizit gaben. Schriftsteller widersprechen sich andauernd selbst (ich zum Beispiel!) und James bildet da keine Ausnahme. Einige der blutigsten, grausigsten Bilder, die mir in der Literatur je begegnet sind, stammen von ihm. Die bereits erwähnte Szene aus Graf Magnus handelt von einem attraktiven schwedischen Wilderer namens Anders Bjornsen. Nun, er bleibt nicht lange attraktiv, denn als ihn seine Freunde am nächsten Tag im Wald finden, heißt es: »Der war ein gut aussehender Mann gewesen, aber nun fehlte ihm das ganze Gesicht. Das Fleisch war bis zum Knochen abgeschält … Als die anderen rüberblickten, sahen sie, dass das Tuch zu Boden geglitten war und Anders Bjornsens Augen nach oben ins Leere starrten.« Ich würde das kaum als »Understatement« bezeichnen. Für mich ist das eine der erschütterndsten Szenen in der Geschichte des Horrors. (Außerdem nehme ich stark an, dass H. P. Lovecraft – der ein großer Fan von James war – dieses blutige Bild für seine eigene Erzählung Die lauernde Furcht »ausgeborgt« haben könnte. James kann sich durch diesen Diebstahl geehrt fühlen!) Wenn man sich heutige Splatterfilme ansieht, in denen Opfern das Gesicht weggerissen wird, erreichen all die Computeranimationen und Spezialeffekte nicht mal annähernd den Eindruck, den James vor fast einem Jahrhundert mit Worten erzeugt hat.

In einer weiteren von James’ Erzählungen, Eine Herzenssache (ein tolles Werk, das James selbst nicht besonders mochte), treffen wir die halb körperlichen, wiederbelebten verwesten Leichen zweier Kinder mit tiefen Löchern in der Brust, weil ihnen ein Zauberer die Herzen herausgeschnitten hat. Diese beiden Kinder wandern nachts durch ein unheimliches Herrenhaus. Das ist nun wirklich kein »Understatement«, Leute!

In Eine Warnung für die Neugierigen verfolgen zwei ewiggestrige Professoren an einem nebligen Strand Fußspuren, die »mehr Knochen als Haut« abbilden. Nicht zu vergessen Eine Schulgeschichte, wo jemand nachts aus der Schlafzimmertür schaut und einen Kerl mit einem heraushängenden Augapfel sieht, der über den Boden kriecht. Cool! Aber nicht annähernd so cool wie das halb verweste Ding, das am Ende auftaucht.

Das sind nur ein paar Beispiele dafür, wie schockierend drastisch James werden konnte, während er gleichzeitig behauptete, explizite Bilder zu verachten. Dasselbe gilt für Sex, jedermanns Lieblingsthema. James verurteilte die sexuellen Anspielungen in Arthur Machens Der große Pan und Die weißen Gestalten (und nannte Machen daher auch »skrupellos«, wenn ich mich nicht irre), und ich bezweifle stark, dass James es gut fand, dass Lovecrafts kosmischer Dämon in Das Grauen von Dunwich die arme Lavinia Whateley schwängerte oder Fischmenschen in Schatten über Innsmouth mit menschlichen Frauen Kinder zeugten. Tatsächlich war James nicht besonders angetan von Lovecraft, obwohl dieser James in seinem Buch Die Literatur der Angst eine länger andauernde und positivere Presse verschaffte als jeder andere. Typisch britisch, hm? Ein Amerikaner tut dir einen Gefallen, und du machst ihn immer noch runter! Nun gut, ich schätze, in ihrem Leben nach dem Tod ist das alles vergeben und vergessen.

Aber zurück zum Thema Sex. Einige brandmarkten James als viktorianischen Frauenhasser, weil in seinen Erzählungen niemals Frauen vorkämen. (Was übrigens nicht stimmt.) Außerdem war er nie verheiratet und machte in seinem Werk niemals Andeutungen hinsichtlich sexueller Aktivitäten.

Moment! Was höre ich denn da für ein Quietschen? Da ist doch jemand mit voller Wucht auf die Bremse getreten!

Kein Sex in seinen Erzählungen? Verzeihung, aber da muss ich widersprechen. Einige seiner Andeutungen sind nicht mal besonders subtil, wenn man sie genau betrachtet; James schmuggelt sie einfach da rein, wo man sie nicht erwarten würde. Zum Beispiel?

Nun, ich sollte meine Kommentare zu diesem Thema lieber in ein Nachwort packen; ansonsten könnten meine Analysen die Enden einiger der Geschichten in diesem Band verderben. Lesen Sie also zuerst das Buch und meine Meinung dazu am Ende, wenn Sie durch sind.

Zum Thema James und Sex in seinen Geschichten und wie er das selbst betrachtet haben mag, will ich es also hierbei belassen: Nein, James war nie verheiratet und ich wüsste auch von keinerlei Romanzen. Ich meine mich zu erinnern, dass es einige höhergestellte Damen gab, die an ihm interessiert waren, aber daraus wurde wohl nie etwas. Tatsächlich gibt es auch nur sehr wenige bedeutende weibliche Figuren in seinem Werk, wenn man nicht die xanthippenhafte Vogelscheuche Mrs. Anstruther aus Der Rosengarten dazuzählen will, oder Mr. Dentons sogar noch viel schlimmere Tante aus Das Tagebuch des Mr. Poynter. Dennoch finde ich es ziemlich dumm, wenn Kritiker James deshalb, und weil er nie geheiratet hat, als »Frauenhasser« verdammen.

Hier also meine Meinung zu James und den Frauen. Sie beginnt mit der Aussage einer Schriftstellerfigur (zweifellos eine Version von James selbst) gegenüber einem Freund hinsichtlich der viktorianischen Anklänge in seiner Arbeit: »Schließlich bin ich ja auch als Viktorianer geboren und erzogen worden. Und von einem viktorianischen Stammbaum darf man aus guten Gründen erwarten, dass er auch viktorianische Früchte trägt.«

Das ist James’ Ebenbild. Und wenn ich sage, dass er Viktorianer war, meine ich nicht all die großartigen Fortschritte der Ära unter der Herrschaft von Queen Victoria (1832–1901), sondern den Ruf der Zeit als sexuell repressiv. Das waren ganz schön verklemmte Zeiten, in denen die Menschen davon besessen waren, sich »anständig« zu benehmen. Es schickte sich nicht, dass sich ein Mann auf einen Platz setzte, den eine Frau gerade verlassen hatte. Es war flegelhaft, wenn ein Mann, der einen Strand entlangspazierte, aus Versehen in den bloßen Fußabdruck einer Frau trat. Und Sex? Das war unter den Akademikern ein mit einem Tabu belegtes Thema. James war Gelehrter der Cambridge University und kein Dandy! Sollte er je eine Frau zu einem Date ausgeführt haben, wäre ich erstaunt; wenn die Männer der niederen Schichten ausgingen, um zu zechen und Frauen abzuschleppen, blieb James in seinem Wohnheimzimmer und studierte bei Kerzenschein alte Manuskripte. Oder er spielte mit seinen Berufskollegen Karten und trank Brandy mit Wasser.

James wuchs in einer Zeit, in der Kindern Familienwerte und Religiosität strikt eingebläut wurden, in einer streng protestantischen Familie als Sohn eines Pfarrers auf. Ich nehme an, dass James (oder »Monty«, wie ihn seine Freunde nannten) genau wie Lovecraft Frauen gegenüber extrem schüchtern war. Sollte je eine heiße Braut ihre Hand in seine Hose gesteckt und gesagt haben »Lass uns ficken«, hat er garantiert sofort schockiert abgelenkt und gesagt: »Welch herrliches Wetter wir haben, nicht wahr? Oho, wie ich sehe, hat Ihre Hand aus Versehen den Weg in meine Hose gefunden. Ausgerechnet! Wenn Sie sie nun bitte freundlichst wegnehmen würden, das würde mich sehr freuen. Wissen Sie, ich komme zu spät zu meinem Symposium zur Verbreitung christlicher Lehren und muss nun wirklich los.«

Ja, das ist die Art Mann, die James bestimmt war: stets der englische Gentleman, stets das Produkt viktorianischer Werte. (Googeln Sie ein Bild von Queen Victoria und Sie werden sofort verstehen, warum ihre Ära zum Synonym für prüde, sittsame Menschen wurde, die nichts mit Sex zu tun haben wollten. Glauben Sie mir, kein männlicher Teenager von damals hätte sich auf ihre Bilder einen runtergeholt!) Nichts würde ich lieber glauben, als dass James in Wahrheit ein Hengst war und die »Torten« und »Keksdöschen« im Dutzend abschleppte, aber, ach, ich bezweifle es doch stark. Es würde mich nicht mal überraschen, wenn James sein Leben lang überhaupt keinen Sex gehabt hätte.

Dementsprechend postuliere ich, dass es Indoktrination ist, die den Mangel an weiblichen Figuren in seinen Erzählungen erklärt, nicht Misogynie!

Doch ehe ich Sie nun zum Kern dieser Sammlung vorstoßen lasse, will ich noch ein paar Dinge sagen, also haben Sie Geduld mit mir.

Die James-Fans unter Ihnen haben vielleicht bereits beim ersten Blick auf das Inhaltsverzeichnis genervt aufgestöhnt. Aber ich habe die Mehrheit von James’ besonders berühmten Erzählungen mit Absicht nicht aufgenommen. Geschichten wie Graf Magnus, Die Macht der Runen, Pfeif nur, dann eil ich zu dir, mein Freund! und so weiter. Nicht nur sind das James’ bekannteste Erzählungen, sie werden auch am häufigsten neuaufgelegt. Natürlich sind das alles großartige Geschichten, aber ich bleibe dabei, dass nahezu jede von James verfasste Geschichte großartig war (bis auf Zwei Ärzte. Überspringen Sie die, sie ist Mist. Monty muss betrunken gewesen sein, als er sie geschrieben hat), und ich gehe davon aus, dass Sie einige seiner weniger verbreiteten Arbeiten, wie sie hier versammelt sind, noch nirgends gefunden haben. Ich mag sie alle sehr.

Es sind Geschichten, die mir besser gefallen als alle anderen von irgendeinem anderen Schriftsteller. Es sind Geschichten, die ich mit auf die sprichwörtliche einsame Insel nehmen würde. Und sollte ich sterben und im Himmel oder der Hölle die Erlaubnis bekommen, für den Rest der Unendlichkeit nur ein einziges Buch zu lesen, dann würde ich dieses Buch wählen, das Sie gerade in der Hand halten.

Vielen Dank, dass Sie es gekauft haben. Und viel wichtiger: Vielen Dank, dass ich meine Liebe zu M. R. James mit Ihnen teilen darf!

Edward Lee

Largo, Florida, USA

Die Sammlung des Domherrn Alberic

An den Ausläufern der Pyrenäen, nicht sehr weit von Toulouse und in der Nachbarschaft von Bagnères-de-Luchon, liegt das verfallene Städtchen Saint-Bertrand-de-Comminges, bis zur Französischen Revolution ein Bistum. Noch heute zieht die alte Kathedrale dort eine gewisse Zahl von Touristen an.

An diesem Ort einer längst vergangenen Welt – mit seinen nicht einmal 1000 Einwohnern kann man ihn kaum ein Städtchen nennen – traf im Frühling des Jahres 1883 ein Gelehrter aus Cambridge ein. Der Engländer war extra von Toulouse angereist, um die Kirche Saint-Bertrand-de-Comminges zu besichtigen. Zwei Freunde, die sich nicht sonderlich für Altertümer interessierten, hatte er in ihrem Toulouser Hotel zurückgelassen. Allerdings hatten sie versprochen, am kommenden Morgen zu ihm zu stoßen. Eine halbstündige Besichtigungstour werde ihnen reichen, wie sie sagten. Danach wollten alle drei gemeinsam die Reise Richtung Auch fortsetzen.

Der englische Gelehrte war an seinem Ausflugstag schon früh im Städtchen angekommen, denn er hatte sich vorgenommen, möglichst viele Aufzeichnungen zu machen. Im Gepäck hatte er mehrere Dutzend Fotoplatten, um jeden Winkel der wunderbaren Kathedrale, die den Hügel von Comminges beherrschte, im Bild festhalten und später beschreiben zu können. Doch dazu benötigte er ganztägig die Dienste des Kirchenwarts oder Küsters (ich bevorzuge den Ausdruck Küster, auch wenn er nicht ganz zutreffen mag). Schließlich ließ sich die nicht besonders zuvorkommende Inhaberin des Gasthofs Chapeau Rouge dazu erweichen, nach dem Küster zu schicken. Sobald er eintraf, erkannte der Engländer in ihm ein unerwartet interessantes Studienobjekt. Und das lag nicht am Äußeren dieses verhutzelten und runzligen Alten, der zudem kleinwüchsig war, denn darin glich er Dutzenden anderer französischer Kirchendiener. Vielmehr lag es an dessen merkwürdig verstohlenem Gehabe, das so wirkte, als fühlte er sich von irgendetwas gehetzt oder verfolgt. Ständig spähte er hinter sich, und dabei schienen sich seine Schulter- und Rückenmuskeln zu verkrampfen. Er sah so aus, als rechnete er jeden Augenblick damit, von hinten angefallen und von feindseligen Händen umklammert zu werden.

Der Engländer wusste nicht recht, wie er dieses Verhalten deuten sollte. Litt der Alte unter Verfolgungswahn? Machte ihm ein schlechtes Gewissen zu schaffen? Oder stand er nur unter dem Pantoffel einer unerträglich zickigen Ehefrau? Die einfachste Erklärung wäre Letzteres gewesen. Allerdings vermittelte der Alte den Eindruck, ihm müssten noch schlimmere Verfolger auf den Fersen sein als eine streitsüchtige Furie von Ehefrau.

Doch bald darauf war der Engländer (wir wollen ihn Dennistoun nennen) so sehr mit seinen Fotoaufnahmen und Notizen beschäftigt, dass er nur gelegentlich einen Blick zum Küster hinüberwarf. Jedes Mal stellte er dabei fest, dass sich der Alte ganz in seiner Nähe aufhielt – entweder rücklings gegen die Mauer gedrückt oder auf einem der prachtvollen Betstühle kauernd. Und das machte den Engländer nach einer Weile geradezu nervös und gab ihm ein ungutes Gefühl, zumal er über die Ursache dieses Verhaltens nur spekulieren konnte. Hielt er den Alten vom déjeuner ab? Hatte der Küster ihn im Verdacht, sich bei nächster Gelegenheit mit dem Elfenbeinkruzifix des heiligen Bertrand davonzumachen? Oder gar mit dem angestaubten ausgestopften Krokodil, das über dem Taufbecken hing?

»Möchten Sie nicht lieber nach Hause gehen?«, fragte er schließlich. »Ich komme hier mit meinen Notizen ganz gut allein zurecht. Wenn Sie möchten, können Sie mich ja in der Kirche einschließen. Ich brauche noch mindestens zwei Stunden, und dabei muss Ihnen doch bestimmt kalt werden, oder?«

»Um Himmels willen!« Der Vorschlag schien den Alten maßlos zu erschrecken. »Daran ist überhaupt nicht zu denken. Monsieur allein in der Kirche lassen? Auf keinen Fall! Ob es noch zwei oder drei Stunden dauert, ist mir egal. Ich hab schon gefrühstückt, und mir ist keineswegs kalt. Aber trotzdem vielen Dank für das Angebot.«

Also gut, mein Kleiner, dachte Dennistoun. Ich habdich immerhin gewarnt, also musst du nun auch die Folgentragen.

Noch vor Ablauf der zwei Stunden hatte Dennistoun die Gebetsstühle, die imposante, aber verfallene Orgel, den Chorstuhl des Bischofs Jean de Mauléon, die Überreste von Glasmalerei und Wandteppichen sowie die Gegenstände in der Schatzkammer gründlich besichtigt und untersucht. Die ganze Zeit über blieb der Küster in unmittelbarer Nähe. Jedes Mal wenn eines der seltsamen Geräusche zu hören war, wie sie in großen leeren Gebäuden hin und wieder auftreten, fuhr der Alte wie von einer Tarantel gestochen hoch. Nun ja, manchmal klangen sie auch wirklich sonderbar.

»Einmal hätte ich schwören können«, erzählte Dennistoun mir später, »dass oben im Turm eine dünne, blecherne Stimme laut lachte. Als ich fragend zum Küster hinübersah, war er blass bis in die Lippen und murmelte: ›Das ist er … Ich meine, natürlich ist da niemand, schließlich ist die Kirchentür ja abgeschlossen …‹ Mehr sagte er nicht, aber wir tauschten einen langen Blick miteinander aus.«

Auch ein weiterer Zwischenfall, der sich ereignete, als er ein großes, vom Alter dunkles Tafelgemälde hinter dem Altar begutachtete, gab Dennistoun zu denken. Das Gemälde gehörte zu einer ganzen Serie, in der die Wunder des heiligen Bertrand dargestellt waren. Die Bildkomposition war kaum noch auszumachen, hingegen war die lateinische Inschrift darunter noch lesbar:

Qualiter S. Bertrandus liberavit hominem quem

diabolus diu volebat strangulare.[1]

Lächelnd wandte sich Dennistoun dem Küster zu, um irgendeine scherzhafte Bemerkung zu machen. Doch zu seiner Bestürzung musste er feststellen, dass der Alte auf die Knie gefallen war, flehend und wie in Todesangst mit fest gefalteten Händen auf das Gemälde starrte und ihm Tränen über die Wangen rannen.

Selbstverständlich tat Dennistoun so, als hätte er nichts bemerkt. Doch zwangsläufig fragte er sich, wieso eine solche Kleckserei eine derartig starke Wirkung auf jemanden ausüben konnte. Offenbar war er hier auf einen Schlüssel zu dem seltsamen Verhalten des Alten gestoßen, das ihm schon den ganzen Tag über Rätsel aufgegeben hatte. Zweifellos litt der Küster unter irgendeiner Zwangsvorstellung. Aber worin mochte sie bestehen?

Mittlerweile war es später Nachmittag geworden, fast fünf Uhr, und der kurze Tag wich der Dämmerung. Nun begann sich das Gotteshaus mit Schatten zu füllen, während sich die seltsamen Geräusche – die gedämpften Schritte und die fernen Stimmen, die den ganzen Tag über zu hören gewesen waren – häufiger und beharrlicher bemerkbar machten. Dennistoun schob das allerdings auch darauf, dass sich der menschliche Gehörsinn bei schwindendem Licht schärft.

Zum ersten Mal waren dem Küster jetzt Ungeduld und das Drängen zum Aufbruch anzumerken. Als Dennistoun Kamera und Notizbuch endlich verstaut hatte, seufzte der Alte vor Erleichterung auf und winkte ihn hastig zum westlichen Kirchenausgang unterhalb des Turms hinüber.

Es war Zeit für das Angelusläuten. Nachdem der Alte ein paarmal an dem widerspenstigen Seil gezogen hatte, begann die große Glocke oben im Turm zu tönen. Ihr Schall drang über die Kieferwäldchen hinweg bis in die von laut rauschenden Gebirgsbächen durchzogenen Täler und rief der Bergbevölkerung in ihrer Abgeschiedenheit den Gruß des Engels ins Gedächtnis, der jener Frau gegolten hatte, die der Engel die »Gebenedeite unter den Weibern« genannt hatte.

Als der Klang nach und nach verhallte, schien sich zum ersten Mal an diesem Tag tiefe Stille über das Städtchen zu senken. Dennistoun und der Küster machten sich auf den Weg hinaus, blieben jedoch am Ausgang stehen. »Monsieur schienen sich für die Messbücher in der Sakristei zu interessieren«, bemerkte der Küster.

»Ja, sehr. Ich wollte Sie ohnehin fragen, ob es im Städtchen eine Bibliothek gibt.«

»Nein, Monsieur. Vielleicht gab es früher mal eine im Kapitel, aber jetzt ist unser Städtchen ja nur noch ein so unbedeutender Ort, dass …« Seltsamerweise brach der Küster mitten im Satz ab, als wüsste er nicht, ob er weiterreden solle. Doch dann gab er sich einen Ruck. »Aber falls Monsieur ein amateur des vieux livres sein sollte: Zu Hause, keine 100 Meter von hier, habe ich etwas, das ihn interessieren könnte.«

Sofort flammte Dennistouns lang gehegte Hoffnung wieder auf, irgendwo in bisher unentdeckten Winkeln Frankreichs auf unschätzbar wertvolle uralte Handschriften zu stoßen. Doch schon im nächsten Augenblick erstarb sie wieder. Vermutlich handelte es sich nur um irgendein unbedeutendes, um 1580 gedrucktes Messbuch aus der Werkstatt des niederländischen Vieldruckers Christoph Plantin. Es war doch höchst unwahrscheinlich, dass ein Ort so nahe bei Toulouse noch irgendwelche Schätze barg; sicher hatten die Sammler sie längst geplündert.

Trotzdem wollte er das Angebot des Küsters nicht ausschlagen. Denn dann würde er sich, wie er wusste, sein Leben lang Vorwürfe machen, eine Chance nicht genutzt zu haben. Also gingen sie gemeinsam auf das Haus des Küsters zu, wobei Dennistoun das sonderbare Zögern und die plötzliche Entschlossenheit des Alten durch den Kopf gingen. Wollte er ihn – den dem Anschein nach wohlhabenden Engländer – womöglich in einen Hinterhalt locken, um ihn auszurauben und danach zu beseitigen?

Doch gleich darauf schämte er sich solcher Gedanken. Sicherheitshalber begann er jedoch ein Gespräch mit seinem Führer und ließ dabei recht plump die Bemerkung fallen, dass bald, voraussichtlich am kommenden Morgen, zwei Freunde zu ihm stoßen würden.

Zu seiner Verblüffung nahm der Küster diese Mitteilung mit offensichtlicher Erleichterung auf und dessen Nervosität legte sich. »Das trifft sich gut«, erwiderte er munter. »Wirklich gut. Monsieur wird also in Begleitung seiner Freunde weiterreisen. Die Freunde werden immer in seiner Nähe sein. Es ist schön, nicht allein reisen zu müssen … Zumindest in manchen Fällen«, setzte er wie im Selbstgespräch nach und fiel wieder in das dumpfe Brüten zurück.

Gleich darauf erreichten sie das Haus des Küsters, das um einiges größer war als die Häuser der Nachbarn. Es war ein Steinbau mit einem Wappenschild über dem Eingang. Wie mir Dennistoun später erzählte, handelte es sich um das Wappen des Alberic de Mauléon, eines entfernten Verwandten und Nachfahren des Bischofs Jean de Mauléon. Alberic hatte von 1680 bis 1701 als Domherr von Comminges amtiert.

Die oberen Fenster des stattlichen Hauses waren mit Brettern verschalt. Überhaupt bot das ganze Gebäude, genau wie der Rest des Städtchens, ein Bild des Alters und Verfalls.

An der Türschwelle blieb der Küster kurz stehen. »Vielleicht haben Monsieur gar nicht die Zeit, hereinzuschauen?«

»Keine Sorge, ich habe jede Menge Zeit. Bis morgen früh habe ich ja nichts zu tun. Zeigen Sie mir Ihre Schätze ruhig.«

In diesem Augenblick ging die Tür auf und ein Gesicht spähte nach draußen.

Dieses Gesicht war viel jünger als das des Küsters, wirkte aber ähnlich bedrückt. Nur schien hinter diesem Ausdruck nicht die Sorge um die eigene Sicherheit zu stecken, sondern die um einen anderen Menschen – den Vater. Denn hier handelte es sich unverkennbar um die Tochter des Alten, ein durchaus hübsches Mädchen, mal abgesehen von der sorgenvollen Miene. Als sie sah, dass ein kräftig gebauter Mann den Vater begleitete, hellte sich ihre Miene deutlich auf.

Vater und Tochter wechselten ein paar Worte, doch Dennistoun bekam nur einen einzigen Satz des Küsters mit: »Er hat in der Kirche gelacht.« Darauf reagierte die Tochter mit einem erschrockenen Blick.

Gleich darauf ließen sich alle drei im Wohnzimmer nieder. Es war eine kleine Kammer mit hoher Decke und Steinfußboden, in der das prasselnde Kaminfeuer gespenstisch flackernde Schatten warf. Dieses Zimmer erinnerte an einen Andachtsraum, denn an einer Wand ragte ein großes Kruzifix fast bis zur Decke empor. Die Gestalt am Kreuz war fleischfarben bemalt, das Holz tiefschwarz.

Darunter stand eine ziemlich alte massive Truhe. Nachdem die Tochter eine Lampe besorgt hatte und die Stühle weggerückt worden waren, ging der Küster zur Truhe hinüber und holte – mit wachsender Erregung und Nervosität, wie Dennistoun auffiel – ein riesiges Buch heraus. Es war in weißes Leinen eingeschlagen, auf dem ein grob gesticktes rotes Kreuz prangte.

Noch ehe der Küster das Buch ausgepackt hatte, weckten der Umfang und die Form des Bandes Dennistouns Interesse. Für ein Messbuch ist es zu groß, dachte er. Und der Form nach kann es auch kein Antiphonar der römisch-katholischen Kirche sein. Vielleicht also doch etwas Wertvolles?

Als der Küster das Buch aufschlug, wurde Dennistoun klar, dass er tatsächlich auf etwas Einzigartiges gestoßen war. Vor ihm lag ein großer, in Schweinsleder gebundener Foliant, der aus dem späten 17. Jahrhundert stammen mochte. Den Deckel zierte in Goldprägung das Wappen des Domherrn Alberic de Mauléon. Der Foliant umfasste etwa 150 einzelne Blätter, und auf fast jedem war eine Seite aus irgendeiner üppig illustrierten Handschrift befestigt. Eine solche Sammlung hätte Dennistoun hier nicht in seinen kühnsten Träumen vermutet. Beispielsweise enthielt sie zehn Blätter aus einer Abschrift der Genesis, illustriert mit Buchmalerei, die noch vor dem Jahr 700 entstanden sein musste; darüber hinaus sämtliche Bildseiten aus einem Psalter der englischen Schule, die zu den besten gehörten, die das 13. Jahrhundert hervorgebracht hatte. Doch das Beste von allem waren vermutlich 20 Blätter in lateinischer Unzialschrift, einer Majuskelschrift, die, wie ihm einige Textstellen sofort verrieten, zu einer sehr frühen unbekannten patristischen Abhandlung gehören mussten. Konnte es tatsächlich eine Abschrift aus dem Traktat »Auslegung der Worte des Herrn« sein, das der urchristliche Bischof Papias von Hierapolis um 130 nach Christus verfasst hatte? Bekanntlich war eine solche Abschrift noch im 12. Jahrhundert in Nîmes aufbewahrt worden. (Heute wissen wir, dass diese von Dennistoun entdeckten Blätter tatsächlich ein beträchtliches Fragment dieser Abschrift umfassten, wenn nicht sogar den gesamten Text.)

Jedenfalls stand Dennistouns Entschluss fest: Dieser Foliant musste mit ihm zusammen die Reise nach Cambridge antreten, selbst wenn er dazu sein gesamtes Bankguthaben abheben und bis zum Eintreffen des Geldes in Saint-Bertrand-de-Comminges warten musste.

Er sah forschend zu dem Küster auf. Verriet irgendetwas in seiner Miene, ob er bereit war, das Buch zu verkaufen?

Der Küster war blass geworden und seine Lippen zuckten. »Wenn Monsieur jetzt bitte bis zum Ende blättern würden.«

Also blätterte Monsieur weiter und stieß dabei ständig auf neue Schätze.

Am Ende des Buches entdeckte er jedoch zwei Blätter, die weit jüngeren Datums waren als alle vorherigen und aus denen er nicht schlau wurde. Er vermutete, dass sie aus der Ära des gewissenlosen Domherrn Alberic stammten, der zweifellos die Bibliothek des Domkapitels von Saint-Bertrand geplündert hatte, um diese Sammlung von unschätzbarem Wert anzulegen.

Das erste Blatt zeigte einen sorgfältig gezeichneten Plan, der für jemanden, der sich in der Kirche auskannte, leicht zu entschlüsseln war: Es handelte sich um das südliche Kirchenschiff und den Kreuzgang.

Darüber hinaus umfasste das Blatt einige seltsame Zeichen, die wie Symbole für Planeten aussahen, und in den Ecken einige hebräische Wörter. Außerdem war die nordwestliche Ecke des Kreuzgangs mit einem goldfarbenen Kreuz versehen. Unterhalb des Plans entdeckte Dennistoun einige lateinische Schriftzeichen:

Responsa 12mi Dec. 1694. Interrogatum est: Inveniamne?

Responsum est: invenenies. Fiamne dives? Fies. Vivamne

invidendus? Vives. Moriarne in lecto meo? Ita.[2]

»Ein gutes Beispiel für den Plan eines Schatzsuchers«, bemerkte Dennistoun. »Erinnert mich irgendwie an den Domschüler Quatremain in der alten St.-Pauls-Kathedrale in London.« Er blätterte um.

Was er als Nächstes sah, beeindruckte ihn mehr, als er es jemals beim Anblick einer Zeichnung oder eines Gemäldes für möglich gehalten hätte. Diese Zeichnung existiert heute zwar nicht mehr, aber eine Fotografie davon befindet sich in meinem Besitz, und sie rechtfertigt seine Reaktion voll und ganz.

Es war eine Sepiazeichnung aus dem späten 17. Jahrhundert, die auf den ersten Blick eine biblische Szene darstellte. Sowohl die Architektur des Innenraums als auch die Gestalten waren in dem pseudoklassischen Stil gezeichnet, den die Künstler seinerzeit als für biblische Szenen angemessen betrachtet hatten. Rechts war ein König auf seinem Thron zu sehen, zu dem zwölf Stufen hinaufführten. Der Thron war mit einem Baldachin überdacht und wurde von zwei Löwen flankiert – offenbar eine Darstellung des Königs Salomo. Mit ausgestrecktem Zepter beugte er sich so vor, als wollte er einen Befehl erteilen. Seine Miene drückte Entsetzen und Abscheu aus, doch sie strahlte unverkennbar auch gebieterische Willenskraft und Machtbewusstsein aus.

Noch viel seltsamer war die linke Bildhälfte, auf der sich das Geschehen konzentrierte. Auf dem gepflasterten Boden zu Füßen des Throns standen vier Soldaten, die eine geduckte Gestalt umringten. Ein fünfter Soldat lag mit verrenktem Hals und aus den Höhlen getretenen Augäpfeln tot auf dem Boden. Die vier anderen Soldaten blickten mit entsetzten Mienen zum König empor. Anscheinend hielt sie nur das unbedingte Vertrauen zu ihrem Dienstherrn davon ab, sofort zu flüchten. Und Auslöser ihres Entsetzens war offensichtlich das Wesen, das in ihrer Mitte kauerte.

Mir fehlen schlicht die Worte, den Eindruck zu vermitteln, den diese Gestalt beim Betrachter hervorruft. Ich weiß noch, dass ich die abfotografierte Zeichnung einem Professor der Morphologie vorlegte – einem Menschen, den ich stets für ungewöhnlich nüchtern und fantasielos gehalten hatte –, und selbst er wollte den Rest des Abends auf keinen Fall allein verbringen und erzählte mir später, er habe nächtelang das Licht im Schlafzimmer brennen lassen.

Ich will versuchen, diese Gestalt zumindest grob zu skizzieren. Als Erstes fällt der Blick des Betrachters auf verfilzte tiefschwarze Haarborsten, die den ganzen Körper bedecken. Erst dann merkt man, dass sich unter diesem Haar ein beängstigend magerer Leib verbirgt, der an ein Skelett erinnert, doch die hervortretenden Muskel- und Sehnenstränge sind stark wie Drahtseile. Die Hände, wie der übrige Körper mit langen schwarzen Borsten überzogen, sind von bräunlicher Blässe und münden in bedrohlichen Klauen. Die stechenden gelblichen Augen mit ihren schwarzen Pupillen sind mit bestialischem Hass auf den König auf seinem Thron gerichtet. Man stelle sich eine der grässlichen südamerikanischen Vogelspinnen in menschlicher Form und mit nahezu menschlicher Intelligenz ausgestattet vor, dann kann man sich zumindest vage das Entsetzen ausmalen, das eine so abstoßende Erscheinung beim Betrachter hervorruft. In einem Punkt waren sich alle, denen ich das Foto zeigte, einig: »Für dieses gezeichnete Ungeheuer muss es eine lebende Vorlage gegeben haben.«

Als sich bei Dennistoun der erste lähmende Schrecken gelegt hatte, warf er heimlich einen Blick auf seine Gastgeber. Der Küster hielt die Hände auf die Augen gepresst, seine Tochter starrte zu dem Kruzifix an der Wand empor und betete fieberhaft einen Rosenkranz nach dem anderen.

Schließlich stellte Dennistoun trotzdem die Frage, die ihm am meisten am Herzen lag. »Würden Sie dieses Buch verkaufen?«

Erneut zögerte der Küster zunächst und rang sich dann plötzlich zu einer Entscheidung durch. »Wenn Monsieur es wirklich kaufen möchten …«

»Wie viel verlangen Sie dafür?«

»250 Francs.«

Dieser Preis war geradezu lächerlich niedrig. Selbst bei Sammlern regt sich hin und wieder das Gewissen, und das Gewissen des Gelehrten Dennistoun war stärker ausgeprägt als das irgendeines Sammlers.

»Guter Mann«, sagte er wieder und wieder. »Ihr Buch ist viel mehr wert als 250 Francs, wie ich Ihnen versichern kann. Weit mehr.«

Doch der Küster blieb bei seiner Meinung. »Ich nehme 250 Francs dafür. Nicht mehr und nicht weniger.«

Unmöglich für Dennistoun, ein solches Angebot auszuschlagen. Also zahlte er das Geld und nahm eine Quittung dafür entgegen. Anschließend wurde der Handel mit einem Glas Wein besiegelt. Danach wirkte der Küster wie ein anderer Mensch: Er nahm kerzengerade Haltung an, warf keine argwöhnischen Blicke mehr über die Schulter und lachte sogar (oder versuchte es jedenfalls).

Als Dennistoun aufstand, um zu gehen, fragte der Küster: »Darf ich Monsieur zu seinem Hotel begleiten?«

»Ich bitte Sie, es sind doch keine 100 Meter. Ich weiß genau, wie ich gehen muss, außerdem scheint der Mond.«

Drei- oder viermal wiederholte der Alte seine Bitte, und ebenso oft wurde sie ausgeschlagen.

»Dann muss Monsieur aber wenigstens nach mir rufen … falls es nötig sein sollte. Und immer in der Straßenmitte bleiben – an den Rändern kann man leicht ins Stolpern geraten.«

»Selbstverständlich«, erwiderte Dennistoun leicht ungeduldig, denn er brannte darauf, den neuen Besitz auf seinem Hotelzimmer gründlich zu inspizieren. Mit dem Buch unter dem Arm trat er auf die Toreinfahrt hinaus.

Doch dort fing ihn die Tochter des Küsters ab. Dennistoun vermutete, dass sie darauf aus war, einen eigenen kleinen Handel mit ihm abzuschließen, nachdem ihr Vater ihn so billig hatte davonkommen lassen – ähnlich wie der biblische Gehasi als Diener des selbstlosen Propheten Elischa eigene Interessen verfolgt hatte.

»Hier ist eine Halskette mit einem silbernen Kreuz«, sagte sie. »Hätte Monsieur die Güte, sie von mir anzunehmen?«

Nun ja, er habe kaum Verwendung für solche Dinge, erwiderte Dennistoun. Was verlange Mademoiselle denn dafür?

»Gar nichts, auf keinen Fall nehme ich Geld dafür an. Es wäre mir mehr als lieb, wenn Monsieur das Geschenk akzeptieren würden.«

Dabei klang das Mädchen so ehrlich und aufrichtig, dass Dennistoun sich nur herzlich bei ihr bedanken konnte und sich die Kette um den Hals legen ließ. Es kam ihm nun tatsächlich so vor, als hätte er Vater und Tochter einen großen Gefallen getan, den sie kaum zu erwidern wussten.

Während er, den Folianten an sich gedrückt, zum Hotel hinüberging, blieben Vater und Tochter an der Haustür stehen und sahen ihm nach. Dort standen sie immer noch, als er ihnen von der Treppe zum Chapeau Rouge aus einen letzten Gutenachtgruß zuwinkte.

Nach dem Abendessen zog sich Dennistoun sofort in sein Zimmer zurück, schloss die Tür ab und widmete sich dem Neuerwerb. Seit er der Wirtin von seinem Besuch beim Küster und vom Kauf des uralten Buches erzählt hatte, schien sie ein besonderes Interesse an ihm zu haben. Außerdem glaubte er, während des Essens einen hastigen Wortwechsel zwischen ihr und dem Küster auf dem Gang vor dem salle à manger vernommen zu haben. Wenn er sich nicht täuschte, hatte die Wirtin am Schluss versichert, »Pierre und Bertrand werden heute Nacht jedenfalls im Haus schlafen«.

Seit Abschluss des Kaufs machte ihm ein wachsendes Unbehagen zu schaffen, das er sich als nervöse Reaktion auf die unglaubliche Entdeckung des Folianten zu erklären versuchte. Doch was immer es sein mochte: Er wurde das Gefühl nicht los, dass jemand ihn verfolgte, ihm ständig auf den Fersen war. Deshalb hatte er sich sehr viel wohler gefühlt, als er beim Essen mit dem Rücken an der Wand gesessen hatte.

Aber in Anbetracht der offensichtlich überaus kostbaren Sammlung, die er erworben hatte, fiel das seiner Meinung nach kaum ins Gewicht.

Als er nun allein in seinem Hotelzimmer war, machte er sich sofort an eine Bestandsaufnahme der vom Domherrn Alberic gesammelten Schätze und stieß dabei immer wieder auf neue bezaubernde Dinge.

»Ein Hoch auf den Domherrn Alberic«, sagte er laut, denn Dennistoun hatte die unverbesserliche Angewohnheit, Selbstgespräche zu führen. »Wo immer er jetzt auch sein mag. Meine Güte! Würde die Wirtin doch nur mal ein bisschen fröhlicher lachen. Da bekommt man ja ein Gefühl, als wäre jemand im Haus gestorben. Nur noch eine halbe Pfeife, sagst du? Da könntest du recht haben. Woher mag das Kruzifix stammen, das die junge Frau mir unbedingt um den Hals hängen wollte? Wahrscheinlich eine Arbeit aus dem vorigen Jahrhundert. Ja, das könnte hinkommen. Ziemlich lästig, das Ding um den Hals zu haben, ist einfach zu schwer. Höchstwahrscheinlich hat es jahrelang ihr Vater getragen. Ich putze es wohl besser, ehe ich es wegpacke.«

Er nahm die Kette mit dem Kruzifix ab und wollte sie gerade auf den Tisch legen, als ein seltsames Gebilde auf dem Tischtuch, unmittelbar neben seinem linken Ellbogen, seine Aufmerksamkeit erregte. Sofort schossen ihm mehrere Erklärungsmöglichkeiten durch den Kopf. »Kann das ein Federreiniger sein? Nein, gibt’s in diesem Haus bestimmt nicht. Eine Ratte? Nein, zu schwarz. Eine Riesenspinne? Nein, um Himmels willen, das fehlte gerade noch. Es ist eine Hand – eine Hand, wie die auf der Zeichnung!«

Im Bruchteil einer Sekunde wurde ihm alles klar. Eine dunkle, dennoch bleiche Haut, die nichts als Knochen und Sehnen von abstoßender Stärke umspannte. Borstenartige schwarze Haare, länger als sie auf irgendeiner menschlichen Hand wuchsen. Am Ende der Finger scharf gekrümmte Nägel, die wie graue verhornte Krallen aussahen.

Von maßlosem, tödlichem Entsetzen gepackt, das sein Herz nahezu lähmte, flüchtete er aus dem Sessel. Die Gestalt, deren linke Hand immer noch auf dem Tisch ruhte, richtete sich jetzt zu voller Größe auf. Die rechte Hand krümmte sich bereits und schwebte über Dennistouns Schädel.

Einzelheiten der Gestalt waren wegen des schwarzen verfilzten Gewuchers nur schwer auszumachen. Das borstenartige Haar überzog, genau wie in der Zeichnung, den ganzen Körper. Der Unterkiefer war schwach ausgeprägt – wie soll ich’s in Worte fassen? Er war flach wie bei einem wilden Tier. Hinter den schwärzlichen Lippen bleckten die Zähne, eine Nase fehlte. Von den glühenden schwefelgelben Augäpfeln hoben sich scharf die stechenden dunklen Pupillen ab. Doch am entsetzlichsten an der ganzen Erscheinung war, dass aus diesen Augen triumphierender Hass und die Gier, Leben zu vernichten, leuchteten. Und auch so etwas wie Intelligenz lag in diesem Blick – Intelligenz, welche die eines wilden Tieres übertraf, jedoch nicht an die menschliche heranreichte.

Angesichts dieser grauenhaften Kreatur empfand Dennistoun sowohl heftigste körperliche Angst als auch tiefste seelische Abscheu. Was sollte, was konnte er jetzt tun?

Später konnte er sich nicht mehr an seine Worte erinnern, wusste aber noch, dass er irgendetwas gerufen und blindlings nach dem silbernen Kruzifix gegriffen hatte, während ihm bewusst geworden war, dass sich der Dämon gleich auf ihn stürzen würde. Und dann hatte er aufgeschrien oder aufgeheult wie ein von furchtbaren Schmerzen gepeinigtes Tier.

Pierre und Bertrand, die beiden kleinwüchsigen, aber kräftigen Hausdiener, stürmten sofort ins Zimmer, entdeckten zunächst zwar nichts Auffälliges, spürten aber, wie etwas Gestaltloses zwischen ihnen hindurchfuhr und sie zur Seite stieß. Gleich darauf fanden sie den bewusstlosen Dennistoun und hielten die ganze Nacht Wache bei ihm.

Gegen neun Uhr am folgenden Morgen trafen die beiden Freunde Dennistouns im Städtchen ein. Dennistoun war zwar noch recht mitgenommen und nervös, hatte sich aber weitgehend im Griff. Seine Freunde glaubten ihm die Geschichte – allerdings erst, nachdem sie die Zeichnung gesehen und mit dem Küster gesprochen hatten.

Kurz nach Tagesanbruch war der alte Mann unter irgendeinem Vorwand im Gasthof aufgetaucht und hatte mit großer Anteilnahme, aber ohne Überraschung zu zeigen, dem Bericht der Wirtin zugehört. »Er ist es, er ist es tatsächlich«, lautete sein einziger Kommentar. Und auf alle Fragen antwortete er stets nur: »Deux fois je l’ai vu; mille fois je l’ai senti.« Über die Herkunft des Buches oder seine Begegnungen mit dem Dämon wollte er ihnen nichts verraten. »Ich werde bald meine letzte Ruhe finden, und diese Ruhe heiße ich willkommen. Wieso also belästigt ihr mich mit solchen Fragen?«, sagte er. (Tatsächlich starb der Küster in jenem Sommer. Seine Tochter heiratete und zog nach Saint-Papoul. Sie wusste nichts Näheres über die »Besessenheit« ihres Vaters und deren Ursachen.)

Also werden wir niemals erfahren, was der Küster und auch der Domherr Alberic de Mauléon durchgemacht haben. Doch auf der Rückseite der verhängnisvollen Zeichnung standen ein paar Zeilen, die vielleicht etwas Licht in diese düstere Geschichte bringen können:

Contradictio Salomonis cum demonio nocturno.

Alberic de Mauleone delineavit.

V. Deus in adiutorium. Ps. Qui habitat.

Sancte Bertrande, demoniorum effugator,

intercede pro me miserrimo.

Primum uidi noche 12mi Dec. 1694:

uidebo mox ultimum. Peccaui et passus sum,

plura adhuc passurus. 29. Dec. 1701.

Der lateinische Text lautet in der Übersetzung: Streit des Salomo mit dem Dämon der Finsternis. Gezeichnet von Alberic de Mauléon.

Es folgen Anspielungen auf die biblischen Psalmverse 38,23 »Eile mir beizustehen, Herr, du meine Hilfe« und 91,1 »Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt und unter dem Schatten des Allmächtigen bleibt …« und danach die Sätze: »Heiliger Bertrand, der du die Teufel in die Flucht schlägst, bete für mich Unglückseligen. Ich habe es erstmals in der Nacht des 12. Dezember 1694 gesehen und werde es bald schon zum letzten Mal sehen. Ich habe gesündigt und gelitten und werde noch mehr zu leiden haben. 29. Dezember 1701.«

Die lateinische Enzyklopädie Gallia Christiana zur Geschichte der römisch-katholischen Kirche in Frankreich nennt als Sterbedatum des Domherrn den 31. Dezember 1701 und vermerkt »im eigenen Bett, durch plötzlichen Schlagfluss«. Derartige Einzelheiten sind ungewöhnlich im großen Werk der Historiografen Samarthani.

Ich bin nie ganz dahintergekommen, wie Dennistoun die hier berichteten Ereignisse gesehen hat. In einem unserer Gespräche zitierte er einen Text aus Ecclesiasticus, in dem es heißt: »Manche Geister existieren nur um der Rache willen, und in ihrem Zorn versetzen sie uns schmerzhafte Schläge.« Bei einer anderen Gelegenheit sagte er: »Jesaja war ein sehr vernünftiger Mann. Hat er nicht irgendwo Ungeheuer der Finsternis erwähnt, die in den Ruinen von Babylon hausen? Doch solche Dinge liegen heutzutage wohl mehr oder weniger jenseits unseres Begriffsvermögens.«

Eine andere persönliche Bemerkung mir gegenüber hat mich ziemlich beeindruckt – ich konnte sie gut nachvollziehen. Das war im vergangenen Jahr, als wir zusammen nach Comminges gefahren sind, um uns das Grab des Domherrn Alberic anzusehen. Es ist ein imposantes Grabmal aus Marmor mit einer Statue des Domherrn in Soutane und mit Allongeperücke. Im Sockel ist eine Inschrift eingemeißelt, in der die Gelehrsamkeit des Verstorbenen gewürdigt wird.

Ich sah zu, wie sich Dennistoun eine ganze Weile mit dem Pfarrer von Saint-Bertrand unterhielt. Als wir mit dem Wagen fortfuhren, sagte er zu mir: »Ich hoffe, ich habe das Richtige getan. Sie wissen ja, dass ich Presbyterianer bin, aber ich … Nun ja, voraussichtlich wird man eine von Gesang begleitete Seelenmesse für Alberic de Mauléon abhalten.« Und mit einem Anflug des für ihn typischen nordenglischen Humors setzte er nach: »Hatte ja keine Ahnung, wie teuer einen so was in Comminges zu stehen kommt.«

Mittlerweile befindet sich der Foliant in der Wentworth Collection in Cambridge. Doch schon bei seinem ersten Besuch in Comminges hat Dennistoun die Zeichnung, nachdem er sie fotografiert hatte, am Abreisetag verbrannt.

[1] Wie Sankt Bertrand einen Mann befreite, den der Teufel lange Zeit im Würgegriff gehabt hatte.

[2] Antworten vom 12. Dezember 1694. Frage: Werde ich es finden? Antwort: Du wirst. Frage: Werde ich reich werden? Antwort: Du wirst. Frage: Wird man mich in meinem Leben beneiden? Antwort: Man wird. Frage: Werde ich im eigenen Bett sterben? Antwort: Du wirst.

Die Ruhestätte der Lamia

Es war einmal ein gelehrter Herr, den man damit beauftragt hatte, die Archive der Kathedrale von Southminster durchzusehen und darüber zu berichten. Da die Prüfung aller Dokumente sehr viel Zeit in Anspruch nahm, schien es ihm sinnvoll, sich ein Quartier in der Stadt zu besorgen. Das Domkapitel hatte ihm zwar großzügig angeboten, ihn in dessen Räumlichkeiten unterzubringen, doch Mr. Lake war es lieber, über seine Zeit frei verfügen zu können, was auf Verständnis stieß.

Schließlich schlug ihm der Dekan vor, sich mit Mr. Worby, dem leitenden Küster der Kathedrale, in Verbindung zu setzen, sollte er noch kein Zimmer gefunden haben. Mr. Worby wohne in einem Haus nahe bei der Kathedrale und sei bereit, einen ruhigen Pensionsgast für mehrere Wochen aufzunehmen.

Dieses Angebot war ganz nach Mr. Lakes Wünschen. Auf die Einzelheiten einigten sich Vermieter und Mieter schnell, sodass der Geschichtsforscher schon Anfang Dezember sehr komfortable Räumlichkeiten in einem uralten, von der Kirche geprägten Haus beziehen konnte. Fast kam er sich wie Dick Datchery vor, der in Charles Dickens’ Roman Das Geheimnis des Edwin Drood plötzlich in der Domstadt Cloisterham auftaucht, um dort wochenlang bestimmte Ermittlungen anzustellen.

Selbstverständlich flößte ein Mann, der sich mit Kathedralen so gut auskannte und mit so offensichtlicher Zuvorkommenheit vom Dekan und Domkapitel behandelt wurde, auch dem Ersten Küster Achtung ein. Mr. Worby wich seinetwegen sogar von den üblichen Führungen ab, die er Besuchern seit Jahren anbot. Seinerseits genoss Mr. Lake die Gesellschaft des fröhlichen, aufgeschlossenen Küsters und unterhielt sich nach der täglichen Arbeit sehr gern mit ihm.

Eines Abends klopfte Mr. Worby gegen neun an die Tür seines Gastes. »Ich muss noch einmal zur Kathedrale hinübergehen, Mr. Lake«, sagte er. »Und ich hatte ja versprochen, Ihnen bei nächster Gelegenheit zu zeigen, wie sie bei Nacht wirkt. Es ist ein schöner Abend, der Regen hat aufgehört, wenn Sie also mitkommen möchten …«

»Aber sicher! Vielen Dank, dass Sie daran gedacht haben, Mr. Worby. Ich will nur noch schnell meinen Mantel holen.«

»Hab ihn schon dabei. Und auch eine zweite Laterne, die werden Sie in der Dunkelheit wegen der Stufen nämlich brauchen. Vom Mond ist heute kaum was zu sehen.«

»Dann wird sicher jeder denken, wir wären der Kantor Jasper und der Steinmetz Durdles auf dem Weg zum Friedhof von Cloisterham, stimmt’s?«, scherzte Lake, während sie den Domplatz überquerten. (Er wusste inzwischen, dass auch der Küster Das Geheimnis des Edwin Drood gelesen hatte.)

»Kann schon sein«, erwiderte Mr. Worby lachend. »Ich weiß allerdings nicht, ob wir das als schmeichelhaft auffassen sollten. Oft denke ich, dass in dieser Kathedrale früher recht seltsame Gepflogenheiten herrschten, finden Sie nicht auch? Morgenandachten mit voller Chorbesetzung schon um sieben Uhr früh, und das jeden Tag! Würde unseren Jungs heutzutage gar nicht mehr recht sein. Vermutlich würden einige der älteren Sänger gleich mehr Geld verlangen, wenn das Domkapitel auf die Idee käme, so was wieder einzuführen. Besonders die Tenöre.«

Mittlerweile waren sie am südwestlichen Eingang angekommen. »Haben Sie eigentlich schon mal erlebt, dass jemand versehentlich in der Kathedrale eingeschlossen wurde?«, fragte Lake, während Mr. Worby das Tor aufschloss.

»Ja, zweimal. Einer war ein betrunkener Seemann. Keine Ahnung, wie der in die Kirche geraten ist. Wahrscheinlich ist er während des Gottesdienstes eingeschlafen. Aber als ich ihn dort fand, hat er so herumgebrüllt, dass er fast das Dach zum Einsturz gebracht hätte. Herr im Himmel, hat der einen Krach geschlagen. Sagte, er sei zum ersten Mal seit zehn Jahren wieder in der Kirche gewesen und werde nie wieder eine betreten. Der andere Eingeschlossene war eine alte Schafsnase – die Chorjungen müssen dem Trottel wohl einen Streich gespielt haben. Aber das haben sie sich nur einmal und nie wieder getraut.

So, jetzt sehen Sie, wie’s nachts hier aussieht. Unser verstorbener Dekan hat hin und wieder Nachtführungen gemacht, allerdings am liebsten in mondhellen Nächten. Bei solchen Führungen hat er immer irgendwelche Verszeilen zitiert. Soweit ich weiß, hatten sie mit einer schottischen Kathedrale zu tun, aber sicher bin ich mir da nicht. Ich finde ja, die Kirche wirkt fast noch eindrucksvoller, wenn’s stockdunkel ist – irgendwie größer und auch höher. Wenn Sie kurz im Kirchenschiff stehen bleiben, während ich etwas aus dem Chorraum hole, werden Sie verstehen, was ich meine.«