Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: OCM

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Sprache: Deutsch

Der schwarze Löwe hat die Treibjagd eröffnet! Es sollte ein unbeschwerter Sommer für Daniel und sein Patenkind Nayla werden. Doch als sie ahnungslos ins Visier eines mächtigen Drogenkartells geraten, müssen sie sich nicht nur einem erbarmungslosen Gegner stellen, sondern auch den Dämonen ihrer Vergangenheit.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 542

Veröffentlichungsjahr: 2021

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

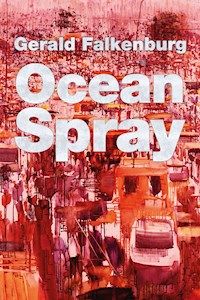

Das Cover zeigt einen modifizierten Ausschnitt de Gemäldes „Lagos“ von Matthias Meyer. In dem Ausschnitt ist ein dichtes Gedränge aus Autos, Menschen und Bussen auf einer Hauptverkehrsstraße zu sehen.

Ocean Spray

Gerald Falkenburg

© September 2021 OCM GmbH, Dortmund

Handlungen und Personen dieses Romans sind frei erfunden.

Gestaltung, Satz und Herstellung: OCM GmbH, Dortmund

Verlag: OCM GmbH, Dortmund, www.ocm-verlag.de

ISBN 978-3-942672-91-7

Autorenfoto: © Andrea Lang/fotografiehamburg.de

Coverbild: „Lagos“ von Matthias Meyer (bearbeiteter Ausschnitt)

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.

Alle Rechte vorbehalten. Das Werk einschließlich seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der Grenzen des Urheberrechtsgesetzes bedarf der vorherigen Zustimmung des Verlages. Dies gilt auch für die fotomechanische Vervielfältigung (Fotokopie/Mikrokopie) und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.

Mein Gott sandte seinen Engel und

verschloss den Löwen den Rachen,

so dass sie mir nichts antun konnten.

Denn er hat keine Schuld an mir gefunden.

Das Buch Daniel, 6.23

It’s easy to feel, it’s easy to feel

but it’s not good enough even though it’s real.

It’s easy to breathe, it’s easy to grieve

To breathe only air where life should be

Manic Street Preachers, Ocean Spray

Inhalt

Die Hütte

Eins

Daniel

Nayla

Ismael

Daniel

Bernstein

Ella

Ismael

Pavel

Ella

Pavel

Ella

Pavel

Ella

Daniel

Zwei

Nayla

Pavel

Ella

Pavel

Daniel

Pavel

Horn

Ismael

Der Bluthund

Nayla

Ella

Pavel

Dimitri

Ella

Daniel

Ella

Horn

Nayla

Der flämische Meister

Veit

Horn

Pavel

Die Schlachtbank

Pavel

Daniel

Drei

Fritjof

Horn

Pavel

Fritjof

Ella

Fritjof

Pavel

Fritjof

Daniel

Hector

Pavel

Fritjof

Ella

Ismael

Daniel

Pavel

Ella

Hector

Daniel

Hector

Veit

Nayla

Ismael

Pavel

Veit

Pavel

Ella

Fritjof

Heaven’s Gate

Epilog

Danksagung

Über den Autor

Orientierungsmarken

Cover

Impressum

Inhaltsübersicht

Textanfang

DIE HÜTTE

Wo bin ich nur, dachte Daniel Kornbrenner, als das Zwielicht des Julimorgens mit grauen Fingern über den morschen Boden der Fischerhütte nach ihm tastete und ihn unerbittlich wachrüttelte. Der kurze und unruhige Schlaf in der schwülen Nachtwärme hing noch klebrig und schwer an seinem Körper. Ich hätte nicht schlafen dürfen, durchfuhr es ihn. Ich hatte die Wache. Doch er fühlte sich benommen und zu erschöpft, um sich selbst große Vorwürfe zu machen. Verschwommene Muster zogen langsam kreisend hinter seinen Augenlidern vorbei. Halbschlaferinnerungen an einen Urlaub in seiner Kindheit.

Ein Sommer in Spanien. Er sah seine Mutter, wie sie in einem rot geblümten Kleid entspannt im Schatten einer Pinie stand. Wie sie eine ihrer filterlosen Zigaretten rauchte, während sie seinen Vater mit einem spöttischen Lächeln aus katzenartig zusammengekniffenen Augen beobachtete. Er sah seinen Vater, wie er sich bei einer Autopanne schwitzend und in verbissener Hilflosigkeit unter der glühenden Hitzeglocke der Motorhaube vergeblich abmühte. Er sah seine Schwester Hannah, wie sie ihn vor Erleichterung weinend anschrie, nachdem sie ihn, den kleinen und sorglosen Bruder, soeben vor dem Ertrinken in der tückischen Strömung des Mittelmeeres gerettet hatte. Daniel schluckte schmerzhaft, und sein Hals fühlte sich wie Schmirgelpapier an. Mit geschlossenen Augen lauschte er aufmerksam in die Dämmerung hinaus. Er konnte nichts hören. Keine Schritte, die sich der Hütte vorsichtig näherten. Kein verdächtiges Knacken von Ästen aus dem nahen Wald. Daniel stützte sich auf die Ellbogen und schob seinen Rücken langsam über die rissige Bretterwand nach oben. Einen Moment lang saß er dort und beobachtete den alten Staub, der sich langsam im zunehmenden Tageslicht erhob und gemächliche Pirouetten zu drehen begann. Vor der Tür war alles still. Nicht einmal der Flügelschlag eines aufsteigenden Reihers, die so zahlreich im Schilf rund um den Bootssteg nisteten, war zu hören. Als hätte man diesen erbärmlich verfallenen Bretterverschlag herausgesaugt aus der wirklichen Welt, dachte Daniel. Herausgesaugt und in ein entlegenes Universum hineingespuckt. Ein Universum der Bösartigkeit. Draußen schien die Welt den Atem anzuhalten. Doch er wusste ganz genau, wer dort atmete, wer die Hütte beobachtete, sich die Nachtfeuchte von den Ärmeln strich und wartete. Daniels Finger schlossen sich reflexartig um die teilnahmslose Kühle des Revolvers. Dreimal hatte er ihn gestern abgefeuert. Er, der niemals zuvor eine Waffe in der Hand gehalten hatte. Und er hatte die Meute der Jäger um einen Mann dezimiert. Zumindest vermutete er es, da er den Mann am Bein erwischt hatte. Daniel lauschte in die Hütte hinein und glaubte, das Atmen der beiden Frauen zu hören. Sie vertrauen mir, dachte er. Warum? Er wusste es nicht. Er kannte die seltsamen, aberwitzigen Umstände ihrer Notgemeinschaft. Die meisten jedenfalls. Nur wenige Teile in diesem blutigen Puzzlespiel fehlten noch. Aber sie waren nicht mehr wichtig. Er konnte das gesamte Bild jetzt dennoch klar erkennen. Daniel schmeckte eine schale Bitterkeit. Wann habe ich mir eigentlich das letzte Mal die Zähne geputzt, dachte er plötzlich und musste fast lachen über diesen idiotisch banalen Gedanken. Seine Hand kramte dennoch in der Hosentasche nach einem Kaugummi. Meistens hatte er welche bei sich. Doch da war nichts zu finden. Mühsam fingerte er ein zerknülltes Stück Papier aus der Tasche. Er strich es glatt und betrachtete es im langsam hereinkriechenden Tageslicht. Ein Geldschein. Zwanzig Euro. Ausgerechnet, dachte er kopfschüttelnd. Was für eine Ironie. Aber vielleicht ein passender Schlusspunkt, nachdem alles damit irgendwie angefangen hat. Dann erhob er sich und ging zur hinteren Kammer, um die beiden Frauen zu wecken. Seine Schritte waren noch tastend und steif. Daniels linker Fuß blieb an der Kante einer der brüchig aufgeplatzten Planken hängen, die sich wie das Gerippe eines schiffbrüchigen Bootsrumpfes an allen Ecken der Hütte emporreckten. Er stolperte mit rudernden Armen vorwärts und wurde dabei für einen kurzen Augenblick am Fenster sichtbar. Bevor er noch den Knall und das Splittern der Scheibe in seinem Rücken hörte, traf der Schlag seine linke Schulter, als würde ein Meißel mit einem tonnenschweren Hammer hindurch getrieben. Die Wucht des Geschosses riss ihn zu Boden. Mühsam stemmte er sich auf die Knie hoch, den Mund im ungläubigen Schock aufgerissen, unfähig, seinen Schmerz herauszuschreien. Das Adrenalin pumpte wie eine rasende Flutwelle durch seinen Körper. Sein Herz hämmerte wie verrückt. Im Leuchten der ersten Sonnenstrahlen, die durch die Fenster über seinem Kopf sickerten, blickte er beinahe erstaunt auf die seltsame rote Blume hinab, die an der Schulter auf seinem Hemd ihre Blätter entrollte. Ein glühendes Netz aus pulsierendem Schmerz zog sich um seinen Kopf zusammen und machte ihn blind. Jemand schrie ganz in seiner Nähe. Eine Frauenstimme … Von draußen glaubte Daniel plötzlich, Musik zu hören. Ein stampfendes, schepperndes Triumphgelächter. Die Beute war erlegt. Die Jagd war vorbei. Dann verschwamm seine Welt.

EINS

Daniel

Das Handy vibrierte fordernd in seiner Hosentasche. Daniel war gerade damit beschäftigt, die letzten verklebten Reste seines indischen Montags-Currys aus der Aluminiumschale des Lieferdienstes auf seinen Teller zu befördern. Er wischte sich die Hände an der Jeans ab, fingerte das Telefon aus der engen Tasche und schaute auf das Display. Eine Festnetznummer aus Berlin, ihm unbekannt. Kurz überlegte er, das Gespräch wegzudrücken, damit sein verspätetes Mittagessen nicht kalt würde. Aber es konnte ja doch vielleicht wichtig sein, auch wenn ihm beim besten Willen kein möglicher Zusammenhang einfallen wollte. Also entschied er sich für ein späteres Aufwärmen in der Mikrowelle. „Ja?“, meldete er sich knapp. Eine Frauenstimme antwortete ihm. „Herr Kornbrenner? Hallo, hier spricht Judith Richter von Small People. Haben Sie einen Moment Zeit?“ Ihre Stimme klang warm und fröhlich, als würde die erwartungsvolle Lebendigkeit des Spätfrühlingstages direkt durch sie hindurchfließen. Für einen Moment fühlte Daniel sich an die Stimme seiner Schwester Hannah erinnert, aber er schob den Gedanken schnell wieder zur Seite und schenkte Judith Richter seine volle Aufmerksamkeit. War dieses leichte Vibrieren in ihrer Stimme vielleicht auch Nervosität? Er wurde neugierig. „Ja klar doch, kein Problem“, sagte er und startete dabei mit der anderen Hand den aussichtslosen Versuch, das soeben auf dem Teller gelandete und in aller Breite verteilte Curry mit der zerbeulten Aluschale wieder abzudecken, um es warm zu halten. „Worum geht es denn?“, fragte er. „Es ist wegen Ihres Patenkindes, das können Sie sich ja vermutlich schon denken.“ Daniel stutzte. Damit hatte er nicht gerechnet, eher mit der nachdrücklichen Bitte um eine zusätzliche Spende für eines der Entwicklungsprojekte von Small People. Seit er sich vor gut einem Jahr entschlossen hatte, die Patenschaft für ein Kind aus Afrika zu übernehmen, bekam er häufiger Post von der Organisation, in der sie für eine zusätzliche Unterstützung ihrer Projekte warb. Zwei- oder dreimal hatte er auch eine kleinere Summe gespendet, aber das war es dann auch für ihn gewesen. Schließlich leistete er ja regelmäßig seinen Beitrag. Daniel konnte sich noch sehr gut an den Tag erinnern, als er den Entschluss gefasst hatte, eine Patenschaft zu übernehmen. Er war einmal mehr alleine in die Mittagspause gegangen, grübelte über einer komplizierten Programmierung für eine Figur des neuen Online-Spiels, das sie gerade bei seinem Arbeitgeber MobyleStar entwarfen. Dass das Spiel die neue Cashcow des Unternehmens werden würde, da waren sich so ziemlich alle einig, vor allem Mads, der erst seit wenigen Monaten ihr Geschäftsführer war, aber mit jedem Tag gieriger auf den ganz großen Durchbruch zu werden schien, ihn in jedem internen Meeting zu beschwören und alle Mitarbeiter mit seiner rastlosen Energie anzustecken versuchte. Ich spüre es genau, hatte er immer wieder gesagt, in seiner typischen Haltung, die Arme schulterbreit auf den langen Holztisch gestützt, so dass seine vom täglichen Workout sorgfältig modellierten Muskeln für alle sichtbar unter seinen maßgeschneiderten meist schwarzen Designer-Hemden hervortraten. Sie steckt in euch, hämmerte er ihnen immer wieder wie ein yogisches Mantra ein, tief in euren verdammten, wunderschönen Herzen steckt sie, die eine, die ganz große Idee. Sechs Monate nach seinem Antritt hatte Mads vor der versammelten Mannschaft mit einem Magneten einen Scheck an das Whiteboard im großen Konferenzraum geheftet, mit aufforderndem Blick sein perfektes Zahnweiß-Reklamelächeln in die Runde geschossen und mit leiser Stimme gesagt: „20.000 Euro für eine Idee von euch, Leute, die RICHTIG fliegt. Eine echte Rakete, versteht ihr, was ich meine?“ Diese Ankündigung hatte die gesamte Firma unter Strom gesetzt, fast täglich marschierte einer der Programmierer und Webdesigner in Mads’ voll verglastes Penthouse-Büro und stellte eine neue Idee vor. Aber nichts schien zu treffen. Bis Mads eines Tages das Meeting betrat, an seiner Seite Debbie, eine zierliche Australierin mit grünen Augen und hohen Wangenknochen, die für das Figurendesign zuständig war. Dates mit Debbie waren aufgrund ihrer exotischen Schönheit ein begehrtes Gut, denn Debbie schlug praktisch nie eine Einladung zum Dinner oder After-Work Drink aus. Doch Daniel wusste um die Sinnlosigkeit dieser Verabredungen aus Perspektive seiner notgeilen Kollegen, seit er Debbie einmal in einer Bar an der Reeperbahn in inniger Umarmung mit einer Doppelgängerin von Demi Moore gesehen hatte. Mads legte seinen muskulösen Arm um die zierliche Designerin, drückte fast zärtlich ihre Schulter, nahm den Scheck vom Board, reichte ihn der leicht verlegen lächelnden Debbie und verkündete: „Also Leute, Debbie hat’s gemacht. Und jetzt spitzt mal bitteschön die Ohren.“ Eine gespannte und aufmerksame Ruhe legte sich über den Raum. „Also, eigentlich ganz easy. Und ich frage mich nur“, sagte er mit einem süffisanten Grinsen, „warum noch keiner von den anwesenden Jungs darauf gekommen ist. Darauf gekommen, jaja, hehehe … Naja, egal. Passt mal auf: Fantasy ist immer IN. Porno ist MEGA-IN. Virtuelle Realität wird DAS DING. Das führen wir zu einer neuen Vision zusammen.“ Mads machte eine bedeutungsvolle Pause, und sein Lächeln unter den wasserblau glitzernden Augen wurde noch breiter. „Unser nächstes Top-Prio-Projekt, der kommende absolute Download-Chartbreaker heißt … ELFENLUST. Erobere exotische Länder, massakriere deine Gegner mit geilen Waffen und erlebe gaaanz entspannt erotische Abenteuer mit den Elfen oder Trollen deiner Wahl und Konfiguration! Whatever! You! Like!“ Er zwinkerte vielsagend in die Runde und grinste verschwörerisch. „Und alles, jetzt haltet euch mal ganz kurz fest: Hundertpro gefühlsecht! Durch ein mobiles Sensor-Gear für Virtual Reality Experience. Wofür wir natürlich auch schon einen strategischen Partner im Kopf haben… Das geht richtig, richtig steil, Leute. Sowas von! Rakete, ihr werdet es sehen! Bäm!“ Mads hob die Arme wie ein siegreicher Boxer nach einem spektakulären Knockout, lächelte überlegen und nickte nach allen Seiten, um den donnernden Applaus seiner Bewunderer entgegenzunehmen. Ach du Scheiße, dachte Daniel, hatte aber mechanisch mit geklatscht und dabei Debbie kurz angeschaut, die seinen Blick auffing, mit den Schultern zuckte und ihn schief anlächelte. Drei Monate später lief das Projekt auf Hochtouren, und als Daniel nun durch diesen ungewöhnlich warmen Frühlingstag spazierte und in Gedanken noch halb bei der vertrackten Code-Problematik für eine realitätsnahe Darstellung wogender Elfenbrüste unterschiedlicher Formen und Farben war, fiel ihm auf der anderen Straßenseite ein Plakat ins Auge, das fast von einem LKW verdeckt wurde. Auf dem Plakat war ein dunkelhäutiges Kind abgebildet, ein Mädchen mit kurzgeschnittenen und widerborstig abstehenden Locken in einem bunt gemusterten Kleid, es saß an einem Pult, hatte ein Schreibheft vor sich, einen Stift nachdenklich in der Hand, so dass dieser mit einem Ende ihren Mundwinkel berührte, und schaute mit neugierigen weit offenen Augen an der Kamera vorbei auf etwas oder jemanden dahinter. „20 Euro im Monat schaffen ihr eine Perspektive“, stand als Slogan unter dem Bild. Daniel blieb stehen und schaute das Mädchen an. In ihren Augen lag etwas Erwartungsvolles, Hoffnung vielleicht, und gleichzeitig meinte er auch eine Spur von Traurigkeit darin zu erkennen. Klar doch, soll ich wohl auch so sehen, dachte er und ging weiter, fand über Umwege am Klinikzentrum vorbei zu seiner angestammten Dönerbude an der Hoheluftchaussee und füllte dort gedankenverloren seinen Magen für den Nachmittag. Als er später an diesem Abend in seine spärlich möblierte Altbauwohnung im Schanzenviertel zurückkehrte, machte er sich wie üblich ein Bier auf, gähnte herzhaft, nahm einen ersten tiefen Schluck und fühlte fast augenblicklich die einsetzende Entspannung. Er schaltete seinen Laptop noch einmal an und suchte nach Small People, denn den Namen der Organisation auf dem Plakat hatte er behalten, obwohl er zuvor noch nie von ihr gehört hatte. Als er die Website von Small People öffnete, schaute er wieder dem Mädchen von dem Plakat in die Augen. Diesmal blickte sie direkt in die Kamera und lächelte ihn an. Den restlichen Abend sammelte Daniel Informationen von der Website, recherchierte nach Presseartikeln über Small People und nach Kommentaren von Spendern. Mehrere tausend Paten hatte die Organisation allein in Deutschland, und nirgendwo waren bislang kritische Kommentare aufgetaucht. Small People versprach seinen Klienten eine individuelle und nachhaltige (was auch immer das heißen mochte) Förderung der Patenkinder, bei denen das Geld der Spender praktisch ohne Abzüge für Verwaltungsaufwand der Organisation dort vor Ort ankam, wo es benötigt wurde. Das klang doch eigentlich ganz gut, fand Daniel. Darüber hinaus sicherte Small People allen Mitgliedern den intensiven persönlichen Kontakt mit ihren Patenkindern zu. Daniel überlegte kurz, aber das Thema hatte ihn irgendwie gefangen, und sein Entschluss war bereits gefasst. Am Ende, dachte er, zählt doch eigentlich nur das Ergebnis. Und irgendwie war er auch auf diese versprochene Form des persönlichen Kontakts gespannt. Die Aussicht erfüllte ihn mit einer fast schon irritierenden, lebendigen Vorfreude. Er füllte kurzerhand den Anmeldeantrag aus, schickte ihn ab und erhielt bereits zwei Wochen später ein Willkommensschreiben, einen Bankvordruck zur Spendenüberweisung und die Information, dass sein Patenkind ein Mädchen sei und aus Sierra Leone stammte, aus einer Provinz nördlich der Hauptstadt Freetown. Von Sierra Leone wusste Daniel nichts, schwach erinnerte er sich, dass dort wohl einmal Bürgerkrieg geherrscht hatte. Das war eine Zeit lang in den Nachrichten gewesen, aber es konnte auch in einem anderen afrikanischen Land gewesen sein, und ob der Krieg zu Ende war oder der Bevölkerung nur eine Atempause gönnte, wusste er nicht zu beantworten. Sie war 14 Jahre alt, und ihr Name war Nayla. Nach wenigen Wochen hatte er auch tatsächlich einen ersten Brief von Nayla erhalten. Sie schrieb ihm auf Englisch, und ihre Schrift war überraschend schön und kraftvoll fließend. Mit höflichen Worten, die ihm noch recht zurückhaltend klangen, aber sie kannte ihn ja nun einmal auch nicht, schrieb sie ihm, wie sehr sie sich darüber freue, dass er nun ihr Pate sei. Wie sich die ganze Familie ihrer Tante, bei der sie wohnte, mit ihr gefreut habe und auch ihre Freundinnen in der christlichen Schule des Nachbarorts, die sie besuchte. Ein Bild lag ebenfalls in dem Briefumschlag. Es zeigte ein schlankes, wie Daniel fand, sehr hübsches Mädchen, das auf einem runden Platz aus rötlichem Lehm vor einer strohgedeckten Holzhütte stand. Im Hintergrund waren weitere Hütten zu sehen, dazwischen Palmen und hohes, leuchtend grünes Gras. Das Mädchen trug ein blaues, weiß gesäumtes Kleid und geflochtene Sandalen. Ihre Haare waren kurz geschnitten, nur bei genauerem Hinsehen konnte man die Ansätze von Locken erkennen. Sie wirkte groß gewachsen, mit langen Gliedmaßen, die ihr das schlaksige Aussehen eines noch unfertig proportionierten Teenagers gaben. Ihre bloßen Arme schienen Daniel sehr sehnig und kräftig für ein Mädchen ihres Alters zu sein. Vermutlich musste sie auch bei der Feldarbeit hart mit anpacken. Schon sah er Nayla vor sich, wie sie mühsam mit einem schweren Pflug hinter einem ausgemergelten Ochsengespann tiefe Furchen in den vertrockneten Boden zog. Ein Klischee, dachte Daniel kopfschüttelnd. Aber war es weit von der Realität entfernt? Er hatte keine Ahnung, wie er sich eingestand. Jedenfalls verbrachte sie keine entspannten Nachmittage mit Shopping-Trips zwischen Online-Gaming und Social Media-Profilpflege. Nayla lächelte nicht auf dem Bild, sondern schaute mit ruhigem und fast feierlichem Blick in die Kamera, und obwohl sie sich seitlich zum Objektiv gedreht hatte, konnte Daniel deutlich die in unregelmäßigen Wulsten verheilten Ausläufer einer großen Narbe auf ihrer rechten Wange erkennen. Er hatte ihr auf einem eigens dafür beigelegten Vordruck von Small People geantwortet. War aus Unsicherheit den Empfehlungen des Begleitschreibens gefolgt und hatte ein paar ziemlich belanglose Dinge über sich erzählt. Dass er fünfunddreißig Jahre alt sei, Spiele für Computer entwarf, in der großen Stadt Hamburg wohne und allein lebe.

Daran dachte er nun ein gutes Jahr später, während am anderen Ende der Leitung Judith Richter auf seine Antwort wartete. „Nein, damit habe ich jetzt ehrlicherweise so gar nicht gerechnet“, sagte er, „worum geht es denn? Ist mit Nayla etwas passiert?“ „Nein, nein, keine Sorge“, wehrte Judith Richter mit sanfter und beruhigend wirkender Stimme ab. „Wissen Sie, es geht eigentlich um etwas ganz Besonderes. Ähm, also, das hoffen wir von Small People zumindest. Sehen Sie“, fuhr sie fort, „jedes Jahr wählen wir unter unseren Patenschaften einige Kinder aus, die besonders fleißig und motiviert in der Schule sind und sich bei den örtlichen Projekten von Small People vorbildlich engagieren. Kinder, die außerdem einen regelmäßigen Briefkontakt zu ihren Paten aufgebaut haben und von deren Paten wir der Ansicht sind, dass sie verantwortungsvoll mit der Aufgabe umgehen können.“ „Was meinen Sie denn für eine Aufgabe?“, fragte Daniel, und plötzlich war er hellwach. „Nayla wird von uns die einmalige Möglichkeit bekommen, ihren Paten für die Dauer von maximal zwei Wochen zu besuchen. Wenn Sie bereit sind, dafür die Unterbringung zu übernehmen und sich während der ganzen Zeit um Ihr Patenkind zu kümmern. Die Reisekosten trägt unsere Organisation.“ Daniel schwieg überrascht. „Ja, es ist nur …“, fuhr Judith Richter etwas zögerlich fort, „Also, normalerweise hat das Ganze organisatorisch einen viel längeren Vorlauf, aber in diesem Fall würde es ausnahmsweise recht schnell gehen, weil wir uns bei diesen Besuchen immer in erster Linie an den Bedürfnissen der Patenkinder, also Schulzeiten zum Beispiel, orientieren.“ „Und was heißt das dann genau?“ „Nayla würde in vier Wochen nach Hamburg kommen.“ Vier Wochen. Daniel musste kurz schlucken. Oh mein Gott, dachte er. Das war verdammt kurzfristig. Wie sollte das funktionieren? Was muss ich da noch alles vorbereiten …? Eine Springflut aus Fragen und Bildern rauschte durch seinen Kopf und quirlte alle Gedanken ungebremst durcheinander, bis ein unentwirrbar scheinendes Knäuel zurückblieb. Der sonst so verlässlich blitzschnelle Flipperautomat in seinem Kopf gab nach kurzem Zappeln der Hebel auf der atemlosen Jagd nach dieser Armada aus Spielkugeln auf und zeigte nur noch ein leuchtend rotes „Tilt“-Zeichen. Daniel räusperte sich. „Hören Sie mal“, sagte er, „also, das ist ja eine wirklich schöne Sache, eigentlich, aber das kommt jetzt echt ziemlich überraschend, wissen Sie, das muss ich mir tatsächlich nochmal einen Tag überlegen. Geht das in Ordnung?“ „Kein Problem“, sagte Judith Richter und klang deutlich erleichtert, „uns ist auch bewusst, dass das sehr plötzlich kommt. Denken Sie, dass Sie mir morgen Bescheid geben können?“ „Ja, das mache ich“, versicherte Daniel, bevor er sich von ihr verabschiedete und auflegte. Vier Wochen, dachte er, das ist verdammt noch mal knapp. Er machte sich ein Bier auf. Ob er so kurzfristig überhaupt Urlaub bekommen würde, jetzt, wo das neu entwickelte „Elfenlust“ so kurz vor dem weltweiten Release stand? Wie konnte das passen? Klar, die Idee, mit seinem Patenkind Kontakt zu haben, hatte er immer schön gefunden, er hatte sich gut dabei gefühlt, gelegentlich Lebenszeichen von Nayla zu erhalten, und jetzt … Er hätte nie damit gerechnet, in diese Situation zu kommen. Ja, eigentlich war er immer ein wenig skeptisch gewesen, ob diese ausgewählten Besuche, von denen er auf der Homepage von Small People gelesen hatte, wirklich stattfanden. Und überhaupt, er schaute sich in seiner Wohnung um, wo sollte er sie denn unterbringen? Ok, die Schlafcouch in seinem kleinen Arbeitszimmer würde wohl gehen. Da hätte sie dann ein kleines Reich für sich … Aber warum hatten sie ausgerechnet ihn ausgewählt? Es war ihm ein Rätsel. Er war doch gerade mal ein gutes Jahr dabei und hatte keinen besonderen Mitgliederstatus. Zahlte nur den Grundbetrag an Spenden, kaum mehr. War alleinstehend, ja, das war das Seltsamste daran, das wussten sie doch bei Small People, er hatte es im Aufnahmeantrag angeben müssen, und eigentlich waren doch Paare oder Familien viel besser oder sogar ausschließlich für so eine Aufgabe geeignet, oder nicht? Gedankenverloren blätterte er in der Mappe, die er sich für seine Patenschaft angelegt hatte. Das Bild, das er von Nayla bekommen hatte, rutschte heraus. Es lag vor ihm, schaute ihn an. Er wollte es wieder zurückschieben, zögerte. Dachte an Hannah, wie weit er fort gewesen war, als er bei ihr hätte sein sollen. An ihrer Seite im Krankenhausbett. Er legte sich ins Bett, lag wach und schaute dem Ventilator an der Decke zu, der träge die aufgestaute Wärme des Tages im Kreis bewegte.

Am nächsten Tag ging er direkt zu Mads ins Büro und bat um Urlaub. Irgendetwas Besonderes schien an diesem Morgen in seiner Stimme zu liegen, das Dringlichkeit signalisierte, keine Diskussionen dulden würde. Mads hob nur eine Augenbraue, sagte: „Sieh nur zu, dass Ole und Debbie deine Themen gut gewuppt kriegen in den zwei Wochen.“ Er schaute Daniel an, während er seine Unterschrift unter den Urlaubsantrag setzte. „Mann, dann erhol dich mal gut“, sagte er lächelnd, „tank mal richtig auf. Kannst du gebrauchen , ich sehe das.“ Danach rief Daniel sofort bei Small People an. Er fühlte sich fantastisch durch die plötzliche, unerwartete Klarheit. Seine Gedanken glitten leicht und beschwingt auf einem funkelnden Strom aus zuversichtlicher Energie dahin. Diesmal war eine andere Mitarbeiterin am Apparat, aber sie war mit seinem Fall bestens vertraut, und beglückwünschte ihn mit fröhlicher und ermutigend klingender Stimme zu seiner Entscheidung. „Das ist ja toll, Herr Kornbrenner, da wird sich Ihr Patenkind aber bestimmt sehr freuen. Wir melden uns dann bei Ihnen spätestens, wenn alle Reisedetails feststehen.“

Nayla

Die Sonne stand schon tief, und der hart gebackene, rote Sandweg fühlte sich angenehm warm an unter ihren Füßen, als Nayla am späten Nachmittag den Rand des Dorfes erreichte. Es war Sonntag, niemand arbeitete an diesem Tag auf den Feldern, und sie war wie immer in den letzten Monaten im Nachbardorf gewesen, um dort mit den Jungen Fußball zu spielen. In der Schule hatte Schwester Scofield oft und mit Begeisterung von den vielfältigen Wundern des Herrn gesprochen, einer Begeisterung, bei der ihre sonst so zaghafte Stimme den weißgetünchten Klassenraum in jeder Ecke bis zu den wurmstichigen Deckenbalken zu füllen schien und die ihr schmales, sommersprossiges Gesicht unter dem roten Haarschopf zum Glühen brachte. Dass ihre Schule nicht wie so viele andere im Land im großen Krieg zerstört worden war. Dass die schlimme Seuche der letzten Jahre endlich besiegt sei. Und dass die Fördervereinigung der Schule mit Hilfe von Small People wieder genügend Geld zur Verfügung gestellt hatte, um neue Lehrer einzustellen und Schulbücher zu kaufen. Das waren sicherlich Wunder, dachte Nayla, und all die anderen Dinge, über die sie in der Bibel in den endlos scheinenden Unterrichtsstunden bei Schwester Scofield lasen, waren es auch. Doch das größte Wunder war für Nayla vor drei Monaten geschehen, als sie wieder einmal sehnsüchtig den Dorfjungen beim Fußballspiel zusah. Die Nachmittage mit ihren Freundinnen und deren endlosem Geschnatter und Getratsche, das immer stärker so klingen wollte wie die Gespräche der erwachsenen Frauen auf dem Markt oder bei der Feldarbeit, langweilten sie schon lange. Was wussten sie schon von der Welt da draußen, dachte sie oft, und manchmal spürte sie dabei einen Stich im Magen und eine Faust, die sich mit unnachgiebigem Druck um ihr Herz schloss. Sie musste nur jeden Tag in den Spiegel schauen und wusste, wie die Welt war. Doch seit sie vor einem Jahr zusammen mit den anderen Dorfbewohnern auf dem riesigen Fernseher des Dorfältesten die Spiele des großen Afrika-Cups mit zunehmender Begeisterung verfolgt hatte, brannte die Leidenschaft für dieses Spiel im Verborgenen in ihr. Heimlich hatte sie sich aus alten Stofflappen einen Ball genäht und übte damit auf dem staubigen und heißen Schulhof, wenn die anderen Kinder bereits schwatzend und lachend nach Hause gelaufen waren. Es fiel ihr leicht, das nicht ganz runde und widerspenstige Knäuel am Fuß zu führen, in der Luft zu halten, auf dem Fuß zu balancieren und mit beinahe täglich zunehmender Kraft gezielt gegen die schlanken Stämme der Palmen zu schießen, die den Schulhof umgaben. Nun beobachtete sie das Spiel der Jungen, vollführte in ihrer Vorstellung Finten und Haken, brachte Mitspieler mit ihren Pässen in aussichtsreiche Positionen … Ein großer Junge pflügte plötzlich mit wedelnden Armen an ihr vorbei. Seine Schritte waren kraftvoll, und geschickt führte er den Ball so eng am Fuß, dass die rissige Lederkugel wie ein aufmerksamer Hund auf das kleinste Signal hin seinem unbedingten Willen zu folgen schien. Seine Gegenspieler hatte der Junge abgeschüttelt, und er kurvte nach innen auf das Tor zu. Als er noch fast zwanzig Meter vor dem Tor war, schien er plötzlich die Geduld oder die Nerven zu verlieren und zog mit dem rechten Bein ab. Dabei blieb er noch leicht an einer der vielen Unebenheiten des Platzes hängen und jagte den Ball weit über das Tor in den wolkenlosen Himmel. Sein fassungsloser und wütender Blick, den er der vergebenen Chance hinterherwarf, bevor er dann lautstark und wild gestikulierend begann, bei seinen Schuhen und in den Fehlern des Platzes die Schuldigen für seinen Fehlschuss zu suchen, ließen Nayla jede Zurückhaltung vergessen. „Du Elefantenfuß, du musst viel später schießen!“, rief sie lachend, und dachte, ihre Stimme würde wie sonst auch einfach untergehen im Lärm der anderen, aber diesmal war es auf einmal ganz still. Der große Junge hob den Kopf, und Nayla erkannte auf einmal, dass es Kareem war, der Anführer der Dorfjungen, selbst ernannter König des Fußballplatzes. Er fixierte sie und ging auf sie zu, und seine Bewegungen hatten auf einmal nichts Ungelenkes mehr, sie bekamen etwas katzenhaft Lauerndes. Er blieb so dicht vor ihr stehen, dass er sie hätte berühren können, und schaute sie finster an. „Was war das, Mädchen?“ Nayla schluckte, und ihr Magen krampfte sich zusammen. Sie wollte einfach nur davonlaufen, schnell wie der Wind. Doch etwas in ihr blieb fest verwurzelt stehen, und dieses Etwas sagte: „Du hättest warten sollen, dann hättest du auch getroffen.“ „Woher willst du das denn wissen? Du bist wohl schon eine ganz große Spielerin, wie?“, sagte Kareem und grinste sie von oben herab mit zusammengekniffenen Augen an. Sie bemerkte, dass sich um seine Augen kleine Lachfältchen bildeten, und das gefiel ihr irgendwie. Ein paar der anderen Jungen, die neugierig herangekommen waren und einen Halbkreis um Kareem bildeten, lachten, und Kareems Grinsen wurde noch breiter. „Du willst uns jetzt bestimmt zeigen, wie es geht, Mädchen, oder? Wie man so richtig Fußball spielt? Und die hübsche Narbe, die hast du bestimmt auch vom Fußball, oder?“ Er warf den Kopf in den Nacken und lachte laut, und die anderen Jungen stimmten zögerlich ein. Nayla merkte, wie sie errötete, fühlte Wut in sich aufsteigen, sah die dumme und gefühllose Hochmütigkeit des Jungen, der sich bog vor Lachen, sie verspottete und sich dabei sehr männlich vorzukommen schien. „Genau“, fauchte sie. Mit einer blitzschnellen Bewegung schnappte sie sich den Ball aus Kareems Händen, ließ ihn fallen und trieb ihn mit schnellen Schritten elegant auf das Tor zu. Der Torwart stand gelangweilt an den Pfosten gelehnt und beobachtete das Geschehen verständnislos. Was wollte dieses Mädchen da jetzt? Konnte das überhaupt ein Mädchen sein, so gut wie sie am Ball war? „Lass den Ball bloß nicht ins Tor“, brüllte Kareem, und der Torwart bewegte sich zögerlich in die Mitte seines Tores. Als Nayla noch zehn Meter vom Tor entfernt war, blickte sie kurz hoch, täuschte einen Schuss nach links an, sah den Torwart dorthin zucken und knallte die Kugel trocken ins obere rechte Eck. Dann ging sie erhobenen Hauptes zu den Jungen zurück, die sie mit einer Mischung aus Bewunderung und Erschrockenheit anstarrten, und hoffte nur, dass niemand bemerkte, wie sehr ihre Beine zitterten. Kareem starrte sie nur an und sagte kein Wort. „So meinte ich das“, sagte sie und ging an Kareem vorbei. Als sie den Spielfeldrand erreichte, hörte sie plötzlich seine Stimme hinter sich, und ihr war fast das Herz stehen geblieben vor Freude und Stolz. „Du kannst bei uns mitspielen, wenn du willst, Mädchen.“ Daran dachte sie nun, als sie die ersten Straßen des Dorfes durchquerte, und an Kareem, der sie seit diesem Tag mit freundlichem Respekt behandelt hatte und an die Blicke seiner dunklen Augen, in die sich in den letzten Wochen noch etwas anderes geschlichen hatte, das bei ihr ein komisches Kribbeln im Bauch hervorrief, wenn sie daran dachte. Das aufregend war, wenn sie sich Kareems Gesicht dazu vorstellte, bis sich sein Gesicht verwandelte und ein anderes wurde, das sie nicht sehen wollte, das sich aus der Dunkelheit herausschälte und sie mit gelb funkelnden Augen wie eine Hyäne höhnisch angrinste. Darum schob sie den Gedanken an Kareem nun hastig zur Seite. Zudem näherte sie sich nun dem großen Haus des Dorfältesten Umari mit seiner ausladenden Veranda und den in leuchtenden Farben bezogenen Lehnstühlen, von denen aus Umari den Marktplatz des Dorfes überblicken konnte. Obwohl der kürzeste Weg zum Haus ihres Onkels direkt an Umaris Haus vorbeiführte, schwenkte sie vorher in eine Seitengasse ein und beschleunigte ihren Schritt und ging an den mit Stroh und Wellblech gedeckten Hütten vorbei, vor denen lachend kleine Kinder spielten. Sie hatte in der Nähe von Umaris Haus das Gefühl, beobachtet zu werden, seit der Dorfälteste vor einigen Wochen überraschend bei ihrem Onkel Samuel vorstellig geworden war. Mehr als zwei Stunden hatten die beiden geredet. Es war am Ende laut geworden zwischen den Männern, doch waren ihre Stimmen unverständlich gedämpft durch die Wände, und Nayla konnte nichts verstehen, obwohl sie ihr Ohr ganz eng an die Wand der Hütte gepresst hatte. Schließlich war Umari sichtlich verärgert gegangen, sein stolzer und sorgsam gepflegter langer Kinnbart unter der fleischigen, gewölbten Unterlippe hatte leicht gezittert, und auf der Stufe hatte er sich noch einmal zum Onkel umgedreht und mit väterlicher, aber hörbar zorniger Stimme gesagt: „Denk an meine Worte, Samuel, und wirf nichts unbedacht weg. Ein Mädchen mit dieser Narbe kann sich nur glücklich schätzen. Du weißt, wie es ist!“ Es war allgemein bekannt im Dorf, dass Umari Familien mit Töchtern in Naylas Alter großzügig seine Hilfe bei der Vermittlung einer Arbeitsstelle in Freetown anbot, damit sie ihre Verwandten mit Geld unterstützen konnten. Nayla wusste nicht genau, wie diese Arbeit aussah. Sie wusste, dass man sich bei dieser Arbeit schöne Kleider kaufen konnte, denn eines Nachmittags hatte sie die Nachbarstochter Neema gesehen, die zwei Jahre älter war als sie und in Freetown arbeitete. Neema saß auf der Stufe vor dem Hauseingang ihrer Eltern. Sie trug ein leuchtendes Kleid in allen nur erdenklichen Grüntönen, das wie ein glitzernder Strom um ihre nackten Beine bis fast auf den Boden floss. Sie schien Nayla kaum zu erkennen und nickte ihr nur mit müdem Gesichtsausdruck abwesend zu. Als sie einmal ihre Tante Majira nach Neema gefragt hatte, während sie abends gemeinsam hinter der Hütte Hirse stampften, da war es plötzlich, als wäre eine Tür vor Majiras großen und sanften Augen zugeschlagen worden. Davon wüsste sie nichts, sagte sie schnell und mit einem merkwürdig scharfen Unterton in der Stimme, stand auf und ging ins Haus.

Jetzt bog Nayla in die Gasse ein, an deren Ende ihr Zuhause lag. Mein Zuhause, dachte sie. Nicht nur das Haus von Onkel Samuel und Tante Majira. Das war es lange gewesen, bis die beiden sie vor zwei Jahren liebevoll aufgenommen hatten, als die Polizisten sie hierher brachten. Ein zehnjähriges Mädchen mit einer kaum verheilten Narbe im Gesicht, schmutzig und zerschunden von den Tagen einsamer Flucht durch die Wildnis, in ihrem wochenlangen Schweigen mit sich tragend den Rauch des brennenden Dorfes, den letzten Blick auf die Mutter, die den Arm nach ihr in wilder Verzweiflung ausstreckte, sich im Griff ihrer Mörder wie eine in die Enge getriebene Löwin windend, bevor sie von ihnen neben dem reglos im Staub liegenden Vater zu Boden gestoßen wurde. Sie sah die Bäume und Felder, die auf der Ladefläche des LKW an ihren verschleierten Augen vorbeiflogen, die verängstigten Gesichter der anderen Mädchen und Jungen des Dorfes um sie herum, das Lachen der rauchenden und trinkenden Wachen, ihre Prahlerei, wer die meisten Dorfbewohner auf welche brutale Weise umgebracht hatte. Sah den halbwüchsigen Banditen mit den gekreuzten Patronengurten über seinem schmächtigen nackten Oberkörper, der mit betonter Lässigkeit in seine Provianttasche griff, den abgeschnittenen Kopf einer Frau herausholte und diesen unter dem anerkennenden und übermütigen Gejohle seiner Kumpane an den Haaren empor hielt und stolz herumzeigte. Sah die Ankunft im Camp, wo sie vom Wagen gestoßen wurde, hinein in einen nicht enden wollenden bösen Traum. Immer wieder war sie dort, gefangen, ihren Peinigern ausgeliefert, ihre Gedanken waren unfähig zu fliehen. Die Erinnerung kroch aus einem lichtlosen Schacht ihrer Seele hervor, wenn sie allein mit sich war, sie tastete mit kalten Fingern in ihren Eingeweiden herum und ließ sie auch in der größten Mittagshitze zittern.

Doch heute waren die schwarzen Erinnerungen weit weg, denn sie schwelgte innerlich noch ein wenig stolz in den Gedanken an das Spiel von vorhin, an ihren genauen Pass, der zum Tor geführt hatte, sah wieder Kareems lachendes Gesicht vor sich, als er sie beglückwünschte. Dann spürte sie plötzlich, dass etwas anders war als sonst. Eine unbestimmte Spannung, die wie eine unsichtbare Welle die abendliche Luft durchzog. Schon von weitem sah sie Tante Majira auf der Stufe vor dem Eingang zur Hütte stehen und nach ihr Ausschau halten. Als Nayla näherkam, bemerkte sie sofort den ernsten Ausdruck im Gesicht ihrer Tante, aber es sah nicht streng oder tadelnd aus, eher tief nachdenklich. Vielleicht auch etwas traurig? dachte sie und erschrak, es muss etwas passiert sein, etwas Schlimmes muss es sein … Doch bevor sie den Gedanken zu Ende bringen konnte, drehte sich ihre Tante in der Tür um, sagte etwas nach drinnen, und ein Mann schälte sich neben ihr aus dem Zwielicht des Türrahmens. Fast erwartete Nayla, Umaris Gesicht mit seiner gespielten Güte in den berechnenden Augen dort erscheinen zu sehen, doch der Mann, der jetzt neben Majira trat und im dämmerigen Halbschatten des Vordaches stehen blieb, war jung, glatt rasiert und hatte eine wie poliert wirkende Glatze. Er trug ein weißes, über der Brust aufgeknöpftes Hemd, verwaschene Jeans und Sandalen. Sie kannte Paul Baffoe von Small People seit mehr als einem Jahr, seit sie von der Organisation als Patenkind aufgenommen worden war und er ihr auch gleich ihren Paten Daniel aus Deutschland zugeteilt hatte. Nayla trat auf die beiden Erwachsenen zu, die dort stumm am Eingang standen, und sie, auch wenn Nayla diesen dummen Gedanken schnell zur Seite drängte, mit abwägenden Blicken zu betrachten schienen, fast als wäre sie eine Ware auf dem Markt, vielleicht ein bunter Stoff für ein Kleid, den man erst prüfend durch die Finger gleiten ließ, bevor das Feilschen mit dem Händler begann. Tante Majira räusperte sich, beugte sich zu Nayla herab und kam ohne Umschweife zur Sache. „Kind, du siehst ja, Paul ist heute hier, und er möchte etwas mit dir besprechen. Etwas, das sehr wichtig ist“, sagte sie und richtete ihren Blick mit kerzengerade erhobenem Zeigefinger fest auf Nayla. In ihren weit geöffneten Augen lag eine Mischung aus ehrfürchtigem Stolz und ungläubigem Erstaunen. „Deine Tante hat Recht“, sagte Paul Baffoe lächelnd und trat einen Schritt vor. „Small People ermöglicht es jedes Jahr einigen ausgewählten Patenkindern, die uns mit ihren guten Leistungen in der Schule besonders überzeugt haben, ihre Paten für zwei Wochen zu besuchen. Und du warst ja wirklich ausgezeichnet in der Schule dieses Jahr, Nayla, gestern habe ich noch mit Oberschwester Lanegan gesprochen … Ja, und siehst du, deswegen bekommst du in diesem Jahr genau diese Möglichkeit. Du darfst nach Deutschland reisen, zu deinem Paten Daniel, wenn dein Onkel und deine Tante zustimmen. Wie findest du das?“ fragte Paul Baffoe lächelnd. Nayla war sprachlos. Sie hatte noch nie davon gehört, dass dies möglich war. Aber es schien ja kein Scherz zu sein. Sonst würde Paul nicht hier sein und mit der Tante und mit ihr reden, denn seine Zeit war kostbar, das wusste sie, weil er ständig auf seine Uhr oder sein Handy schaute, wenn er zu einem kurzen Besuch vorbeikam, die bei Small People „Status Visite“ hießen. Ein ganzer Haufen Fragen wirbelte ihr durch den Kopf, eine drängelte sich auf ihrer Zunge über die andere, so dass nur ein unentwirrbares Knäuel zurückblieb. „Wie reise ich denn? Und wann?“, brachte sie schließlich hervor. „Und, Tante“, sagte sie, mit leuchtenden Augen zu Majira gewandt, „ich muss so viele Sachen mitnehmen, es ist bestimmt kalt dort in Deutschland, und ich habe doch gar keinen Koffer, und ihr doch auch nicht.“ Baffoe lachte freundlich und strich ihr mit der Hand sanft über den Kopf und meinte: „Es ist schön, dass du so begeistert bist. Deine Tante wollte ihre Entscheidung von deiner Reaktion abhängig machen. Tja, aber das ist ja dann wohl entschieden“, fügte er mit einem Seitenblick auf Majira hinzu, die langsam und mit einem immer noch besorgten Gesichtsausdruck nickte. „Du wirst mit dem Flugzeug reisen, Nayla. Und zwar schon sehr bald, da in wenigen Tagen deine Schulferien beginnen. Also, in zwei Wochen geht es bereits los. Ein Mitarbeiter von Small People begleitet dich im Bus nach Liberia. Von Monrovia aus fliegst du über Brüssel, das ist“, bemerkte er augenzwinkernd, „wenn du in Geografie aufgepasst hast, die Hauptstadt von Belgien, und von dort aus geht es weiter nach Hamburg, wo dein Pate Daniel Kornbrenner wohnt. Er wird dich dann dort abholen. Small People hat alles bestens organisiert. Und wegen des Gepäcks mach dir mal keine Gedanken. Wir stellen dir einen Koffer zur Verfügung, das ist bei Small People so Vorschrift. Den meisten Kindern, die ihre Paten besuchen, geht es da so wie dir. Also, da hast du dann einen ganz erfahrenen Reisebegleiter, der schon so einige Länder gesehen hat“, sagte Baffoe und und lächelte noch einmal besonders breit. Für einen kurzen Moment hatte Nayla den Eindruck, dass bei diesen Worten etwas anderes in seinen Augen flackerte. Eine Botschaft, die wie ein Schauspieler auf ein falsches Stichwort hin kurz auf der Bühne erscheint, seinen Fehler erkennt und blitzschnell wieder hinter dem Vorhang verschwindet. Der seltsame Moment ging vorüber, und Paul Baffoe verabschiedete er sich mit der Ankündigung, am nächsten Wochenende wieder vorbeizuschauen und alles Weitere für die Reise zu besprechen. Nayla stand neben ihrer Tante und schaute ihm nach, als er in seinem alten staubigen Geländewagen in Richtung der Straße nach Freetown davonfuhr, den linken Arm winkend aus dem Seitenfenster nach oben gereckt, bis ihn die schweigsam herabfallende Dunkelheit verschluckte.

Ismael

Manuel Ortega steuerte den Transporter des Paketdienstes mit einem weiteren leisen Fluch auf den schmalen Schotterweg, der wenige Kilometer außerhalb von Puerto de la Cruz unscheinbar von der glatt asphaltierten Straße abzweigte, die fast schnurgerade durch die Ansammlung der meist neu gebauten und großzügig angelegten Fincas führte. Es gab in diesem Vorort keine einheimischen Bewohner. Manuel klingelte auf seiner täglichen Runde an Türen mit imposanten Bronzeschildern, in die meist groß und verschnörkelt Namen wie Müller, Ekelöf, Brown oder Fournier eingraviert waren. Das Durchschnittsalter der Einwohner hier war eines der höchsten auf der Insel, und da der Ort auf seiner täglichen Runde der letzte war, hatte Ortega es sich angewöhnt, die häufigen Lieferungen von Versendern medizinischer Hilfsmittel beim morgendlichen Beladen seines Transporters ganz nach hinten zu packen. „Pah, ich bin schon ein verdammter Marktexperte für Gehhilfen, Stützstrümpfe und Männerwindeln“, bemerkte er zu einem imaginären Beifahrer auch heute wieder in einem Tonfall verächtlicher Resignation. „Ja, ja, Manuel weiß am besten, was läuft und was nicht, mich sollten diese eingebildeten cabezas huevas im Marketing mal fragen. Manuelito hätte da ein paar echt wertvolle Einsichten für euch, muchachos, wenn ihr in euren schmucken Büropalästen in Madrid, London und wer weiß wo über eure Kunden nachdenkt.“ Einmal hatte er auch eine E-Mail an einen großen deutschen Hersteller für Prothesen geschrieben und seine Kenntnisse gegen ein angemessenes Honorar angeboten, aber nie eine Antwort erhalten. Vermutlich sprach in diesen Möchtegern-Weltkonzernen noch nicht einmal jemand Spanisch, sein geliebtes und wunderschönes Español, das doch sowieso viel verbreiteter und wichtiger auf der Welt war als dieses dämliche Inglés, dachte er. Als er die Pakete an diesem Morgen sortiert hatte, war ihm direkt die Sendung an die Finca Alcazar aufgefallen. Das schmeckte ihm ganz und gar nicht. Der Weg dorthin war auf dem letzten Stück nicht asphaltiert und unübersichtlich. Manuel Ortega musste vorsichtig und konzentriert auf der schmalen Straße fahren, falls ihm einer der großen Wagen des Hausbesitzers oder seiner rassigen Señorita entgegenkam und er dann seinen Wagen in die nächste Ausbuchtung am Straßenrand zurücksetzen musste. Bei einer seiner ersten Lieferungen an den neuen Besitzer der Finca Alcazar war er unvorsichtig gefahren und wäre beinahe mit dem großen BMW der Señorita zusammengeprallt. Sie war wutentbrannt ausgestiegen, auf ihren hohen Absätzen mühelos und mit schwingenden Hüften über den Schotterweg auf ihn zumarschiert und hatte ihn angebrüllt. Was ihm einfalle, was für ein dummer Esel er sei, sie so zu erschrecken, dass sie sich bei seinem Arbeitgeber beschweren werde. Manuel ließ ihre Schimpfkanonade sprachlos über sich ergehen, zu sehr war er vom Aussehen der Frau gefangen. Sie war 25, vielleicht 30 und musste aus der Großstadt sein, Madrid oder Barcelona vielleicht, das sah er sofort. Ein dunkelblaues, teuer designed wirkendes Kleid umschmeichelte perfekt ihren üppigen Körper und ließ die sonnengebräunte Haut an den Schultern frei, über die ihr schwarzes lockiges Haar in langen Wellen floss. Ein leichter Schmollmund betonte ihre fein geschnittenen Züge mit den hohen Wangenknochen, und ihre makellose Haut war vollkommen ungeschminkt, anders als bei seiner Frau Estrella, die ihr langsam faltig werdendes Gesicht jeden Morgen in einen gottverdammten Farbeimer zu stecken schien. Als der Zorn des überirdisch schönen Engels verraucht war, hatte Manuel Ortega mit hochrotem Kopf eine Entschuldigung gestammelt, den Blick zu Boden gerichtet, damit seine Augen seine wahren Gedanken nur nicht verrieten. Den ganzen restlichen Tag hatte er sich in Fantasien verloren, wie er diese chica caliente genüsslich aus ihrem teuren Kleid schälen oder es ihr einfach herunterreißen würde, und dann, ja, dann würde er es ihr richtig besorgen, und sie würde wimmern und stöhnen und ihm süße Worte ins Ohr flüstern, Manuel mein Hengst, oh ja, nimm mich, spieß mich richtig auf, mein Torero, oh ja, jajaja …

Jetzt holperte er mit seinem Transporter wieder den Zufahrtsweg zur Villa Alcazar entlang. Sein Bauchansatz, der das braune Uniformhemd jedes Jahr etwas enger werden ließ, stieß dabei immer wieder gegen das Lenkrad. Im Stillen hoffte er, heute einen Blick auf die Señorita erhaschen zu können. Er stellte sich vor, wie sie sich leicht bekleidet von einer Liege an dem großen Swimming Pool der Villa erhob, lächelnd auf ihn zukam, der Bikini noch tropfnass, ihre Brustwarzen unter dem Oberteil hart und erwartungsvoll aufgerichtet, und den Empfang des Pakets quittierte, ihm vielleicht noch einen kühlen Drink anbot gegen die fast unerträgliche Sommerhitze … Manuel schwitzte trotz der laufenden Klimaanlage im Wagen. Er spürte, wie sich die Tropfen in seinem buschigen Schnurrbart sammelten und an seinen Mundwinkeln über das Kinn bis zum Hals herabliefen. Wahrscheinlich ist wieder nur ihr schwarzer novio da, dachte er missmutig. Der Typ war immer zu Hause, schien nur in seiner Villa zu hocken und irgendwelche Geschäfte abzuwickeln. Irgendwelche krummen Dinger, vermutete Manuel. Keine harte, ehrliche Arbeit jedenfalls, obwohl der Typ ein Bulle von einem Kerl war. Immer freundlich und gut gelaunt, der Bimbo. Das sagte jedenfalls auch Paco aus Garachico, wo der schwarze Sugar Daddy immer seine kubanischen Zigarren kistenweise kaufte. Klar wär ich auch ein Sonnenschein mit so viel Kohle und dieser heißen Braut, die mir ganz nach Wunsch jeden Tag meinen rabo lutscht. Aber seine Augen … Manuel spürte, wie ihm trotz der Hitze ein Kälteschauer über den Rücken kroch. Das war echt unheimlich, diese dunklen Augen lächelten nie mit. Kalt wie ein Fisch, dieser Typ. Ein durchgeknallter Freak, den man von der Insel jagen sollte, dachte Manuel Ortega, als er am Eingangstor der Finca ankam und klingelte. Niemand meldete sich, doch eine Videokamera am Torbogen sendete das Bild des verschwitzten, ungeduldig von einem Fuß auf den anderen tretenden Paketboten ins Innere dieser Festung, und nach kurzer Wartezeit schwang das Tor geräuschlos auf. Manuel steuerte seinen Transporter über die gepflegte, mit weißem Kies ausgelegte Auffahrt, durch die dicht und undurchdringlich wachsenden hohen Bananenstauden und hielt auf dem Parkplatz vor dem herrschaftlich großen Haus mit seinen verspielten Erkern und Ecktürmen. Die weiß getünchten Wände leuchteten strahlend in der Mittagssonne. Unter dem typisch romanisch geziegelten Dach rankten üppige Bougainvillea in knalligen Rottönen herab. Niemand erwartete ihn an der Eingangstür, doch das war nicht überraschend. Ortega umrundete das Haus auf einem gewundenen, mit Terracotta-Fliesen ausgelegten Weg und gelangte zur Rückseite des Hauses. Dann betrat er entschlossen die riesige Terrasse mit Blick auf den Ozean, in deren Zentrum ein Pool einladend blau im Sonnenlicht funkelte. Ein groß gewachsener, breitschultriger Schwarzer erhob sich von einer der Sonnenliegen und kam Manuel Ortega entgegen. Er trug bunte Badeshorts und ein graues Tank Top, das fast die gleiche Farbe hatte wie seine kurz geschorenen Haare und seine athletisch durchtrainierten Arme zur Geltung kommen ließ. Manuel Ortega bemerkte, dass die Arme des Schwarzen von Narben überzogen waren. Kleine und größere Narben, gerade und zickzackförmige, glatte und wulstige. Eine wahre Landkarte des Schmerzes war das, ging es Manuel durch den Kopf, und für einen kurzen Moment überlegte er, woher die Narben stammen konnten. Vielleicht aus einem Krieg? Während sich der Schwarze geschmeidig und mit fließenden Bewegungen auf ihn zubewegte und Manuel Ortega das Gefühl hatte, auch durch die dunkle Sonnenbrille des Mannes seine Augen unablässig auf sich zu spüren, ließ sein locker sitzendes Top auch den Blick frei auf eine muskulös gewölbte Brust, auf der er die Tätowierung eines Löwen mit weit aufgerissenem Maul trug. Als der Mann Manuel Ortega erreichte, schob er seine goldgeränderte Pilotenbrille nach oben und lächelte den Paketboten mit ausdruckslosen Augen an. „Ein Paket für Sie, Señor Thimbo“, murmelte Ortega, und bemerkte unwillkürlich, wie sich unter dem Blick des schwarzen Hünen ein leichtes Zittern in seine Stimme schlich. Er ließ sich den Empfang quittieren und ging eilig, noch immer leicht enttäuscht über das verdorbene Rendezvous, zu seinem Wagen zurück, um seine Tour fortzusetzen.

Ismael Thimbo schaute ihm nach, legte das Paket auf den geschwungenen Mahagoni-Tresen und machte sich einen Cappuccino mit der chromglänzenden italienischen Siebträgermaschine, auf der Marietta wie bei inzwischen endlos vielen luxuriösen, Geld verschlingenden Anschaffungen mit Nachdruck bestanden hatte. Marietta konnte in solchen Dingen unnachgiebig sein, als ginge es um die Missionierung eines heidnischen Urwaldvolkes. Nervig, bis er fast Amok lief. Aber sie setzte ihren Willen durch. Was ihn eigentlich immer wieder erstaunte. Marietta drückte mit untrüglicher Sicherheit die richtigen Knöpfe, schaltete im richtigen Moment wieder drei Gänge zurück und ging auf Schmusekurs. Vielleicht ist es ein Fehler, dass ich Marietta gegenüber so weich bin, dachte er. Auch wenn er zugeben musste, dass der ausgezeichnete Geschmack des Kaffees ein Nachgeben in diesem Fall gelohnt hatte. Ismael Thimbo seufzte. Das Lächeln war längst wieder aus seinem Gesicht verschwunden. Obwohl es, stellte er fest, eigentlich ein Tag für beste Laune sein könnte. Er war früh aufgestanden, nachdem er Marietta noch kurz und heftig genommen hatte, mit seiner immer noch unwiderstehlichen Kraft des afrikanischen Löwen. Anschließend Training im Fitnessraum, so dass er spürte, wie seine Muskeln nach dem aufwärmenden Yoga geschmeidig wurden, immer mehr Spannung aufnahmen und er diese Energie dann bis zur wohltuenden Erschöpfung in die chromblitzenden Gewichte pumpte. Danach hatte er sich rasch einen Eiweiß-Shake bereitet, nach einem ersten Schluck noch ein paar Bahnen zur Lockerung seiner Muskeln im Pool gezogen und sich nach dem sorgfältigen Abtrocknen mit dem Rest seines Shakes an den Pool gelegt, um anhand der ersten Nachrichten des Tages mit Entwicklung der Börsen seine breit gestreuten Aktienpakete zu prüfen. Auch bei seinen Finanzanlagen lief alles im Großen und Ganzen rund, es waren keine größeren Krisen in Sicht, und wenn schon, die Politik mit ihren Eitelkeiten und Machtspielen interessierte ihn ohnehin nur am Rande. Politiker waren dazu da, um sie zu benutzen, wenn man sie brauchte. Und benutzen ließen sie sich alle, dachte Ismael Thimbo. Es war letztlich nur eine Frage des Preises.

Und dennoch. Er musste heute eine Entscheidung treffen. Auch wenn er eigentlich bereits wusste, wie sie lauten würde, bereitete sie ihm Kopfzerbrechen. Eine Entscheidung wie diese war delikat, sie war ein Risiko für das fragile System, das er geschaffen hatte und konnte sein fein gesponnenes Netz zerstören, wenn es schlecht lief. Er musste noch einmal mit van Meuwels sprechen. Er griff zum Telefon und wählte eine Nummer in Belgien, die er nur im Kopf hatte und die nirgendwo aufgeschrieben oder gespeichert war. Man wusste ja nie, ob nicht doch eines Tages die Polizei ihre Aufwartung machen würde, und dann durften die Fäden des Netzes nicht sichtbar sein. Die Leitung war belegt. Thimbo runzelte die Stirn, nahm die Kaffeetasse aus hauchfeinem Porzellan vorsichtig in seine große, vernarbte Hand, ging zum Panoramafenster des Wohnzimmers und schaute nachdenklich hinunter in Richtung des Strandes, vor dem sich die Wellen unablässig an den scharfkantigen Felsen aus Lavagestein brachen. Er kannte Hans van Meuwels noch aus den goldenen Zeiten des Bürgerkrieges in Sierra Leone, als er seine Söldner-Truppe an jeden vermietete, der den Preis bezahlte, egal ob es die Regierung war oder die Rebellen. Es war das Tagesgeschäft des Tötens, und der freie Markt bestimmte, wer den Zuschlag erhielt. Einmal hatte er für die Rebellen gearbeitet. Wochenlang waren sie mit den schlecht bewaffneten, undisziplinierten und ständig betrunkenen Männern umhergezogen, um die Regierungssoldaten auf Trab zu halten. Mehr als einmal musste er zwischen seinen Leuten und den Rebellen Streit schlichten, wenn diese dämlichen ideologischen Träumer seine Männer als illoyale Huren beschimpften. Die Spannungen wurden aber mit jedem Tag greifbarer, kleinste Anlässe reichten aus, dass sich die Männer gegenseitig an die Kehle gingen. Dann hatte er eines Nachts den Anruf eines Ministers erhalten, den er noch aus der Zeit kannte, als der Minister selbst ein Rebell gewesen war. Er nannte seinen Preis, der Minister akzeptierte, und nach dem Deal gingen er und seine Leute durch das Camp und metzelten die Rebellen mit ihren Kalaschnikows und Macheten im Schlaf nieder. Es waren gute Zeiten damals, wenn man die Gelegenheiten ergriff, wie sie kamen. Und sein Strom an Söldnern versiegte nie. Er sorgte stets für jungen Nachschub, den er sich in Dörfern im ganzen Land holte. Immer schlugen sie überraschend zu, er ließ den Männern freien Lauf beim Plündern und mit den Dorffrauen. Das hielt seine Söldner trotz der langen Tage des Wartens und Versteckens vor den Regierungstruppen im Busch bei Laune. Die Kinder nahmen sie mit und bildeten die stärksten von ihnen aus. Machten gnadenlose Killer aus ihnen, die seine Auftraggeber mit Kusshand buchten. Ein lukratives Geschäftsfeld, das er nebenbei betrieb, waren Entführungen europäischer Geschäftsleute. So hatte er auch Hans van Meuwels kennengelernt, der als Chefeinkäufer eines belgischen Diamanten-Importeurs in Freetown arbeitete. Während sie in ihren wechselnden Camps in den Wäldern auf die Annahme der Lösegeldforderung von van Meuwels Arbeitgeber warteten, unterhielten sich die beiden häufig miteinander. Erst war es für Ismael Thimbo nur ein Zeitvertreib, ein intellektueller Reiz, da seine Männer für viele praktische Dinge gut waren, aber denkbar ungeeignet als strategisch weitsichtige und tiefsinnige Gesprächspartner. Irgendwann hatte Hans van Meuwels die Idee aufgebracht, auf eigene Rechnung ins Diamantengeschäft einzusteigen. Thimbo überlegte nicht lange. Kriege endeten irgendwann, but diamonds are forever, sagte man nicht so? Van Meuwels, offiziell noch immer bei seinem Arbeitgeber beschäftigt, kümmerte sich um Organisation und Vertriebswege in Europa. Thimbo konnte seinen Einfluss und seine Beziehungen spielen lassen, wenn es sein musste auch mit dem nötigen Nachdruck verbunden, um die Steine außer Landes zu schaffen. Die Geschäfte liefen prächtig, Bling-Bling, das große Diamantenfieber, war ein absoluter Hit. Sie verkauften ihre Steine unter dem Marktpreis an die Reichen und Schönen in aller Welt. Amerikaner, Russen, Filmstars aus Hollywood und Bollywood, Bankiersgattinnen, Models, Rockstars, Diktatorentöchter, an alle Besucher auf dem weltweiten Basar von Habgier und Eitelkeit verkauften sie Diamanten. Die Geschäfte liefen mehr als glänzend. Dann kamen die Chinesen und kauften sich in die Diamantenminen ein. Und im Kielwasser dieses Cash-Supertankers, der eine meilenweit sichtbare Dollarspur wie ein großes blutiges Steak als Lockmittel für das organisierte Verbrechen hinter sich herzog, kamen die Triaden ins Land. Sie waren bestens organisiert, hatten scheinbar nie versiegende Kapitalströme im Rücken und waren knallhart beim Abstecken ihrer neuen Claims. Bereits nach wenigen Monaten hatten Thimbo und van Meuwels die Hälfte ihrer Männer in Scharmützeln mit den Chinesen verloren, und ihr Export-Volumen war auf ein Drittel des Vorjahres geschrumpft. Als Ismael Thimbo einen Bombenanschlag nur deswegen überlebte, weil er an diesem Tag den Wagen mit seiner Mätresse getauscht hatte, wusste er, dass es an der Zeit für einen Rückzug aus dem Geschäft war. Er emigrierte nach Teneriffa, um Afrika noch in Reichweite zu haben. Einige Monate kümmerte er sich nur um sein Handicap beim Golf und die ausgeprägte Shopping- und Partylust von Marietta, die er in einem Club in Puerto de la Cruz kennenlernte. Er war hingerissen von ihrer Schönheit und ihrem Temperament. Auch wenn er ohne Probleme jedes Wochenende eine neue Gespielin unter den abenteuerlustigen Touristinnen hätte finden können, hatte er doch das Gefühl, dass etwas Stabilität seinem Leben gerade guttun könnte. Und Marietta … Er war fasziniert von ihr, selbst in den Augenblicken, wenn sie ihm mal wieder die Hölle heiß machte, weil er ihrer Meinung nach einer anderen Frau zu lange hinterher geschaut hatte. Was praktisch jedes Mal der Fall war, wenn sie nach Puerto oder Santa Cruz fuhren. Aber immer versöhnten sie sich schnell wieder. Er musste ein wenig zu Kreuze kriechen, ihr Zorn verrauchte, und dann hatten sie im Anschluss heftigen und großartigen Sex, um den neuen Friedenspakt zu besiegeln. Einmal sogar laut nach außen vernehmlich auf der Toilette eines teuren italienischen Restaurants, das sie seitdem mieden. Ismael Thimbo fühlte sich entspannt in dieser Zeit. Fast glücklich. Dann kam der Tag, als van Meuwels ihn anrief, sich nach seinem Befinden erkundigte, aber dann sehr schnell zur Sache kam. Ein alter Geschäftsfreund aus seiner Zeit in Mittelamerika, als er für eine Ölgesellschaft tätig war, hatte ihn kontaktiert. Seine Arbeitgeber, die Herren des Kartells von Tijuana, schoben Frust. Der selbstverliebte Clown im Weißen Haus hatte vor geraumer Zeit Ernst gemacht und den Grenzverkehr mit Mexiko praktisch zum Erliegen gebracht. Die Kontrollen waren streng wie nie zuvor, korrupte Zollbeamte waren massenweise ausgetauscht worden oder abgesprungen. Der für das Kartell lebenswichtige Strom von Drogen in den nordamerikanischen Markt wurde zum Rinnsal, drohte zu versiegen und dieses filigrane, unter größten Mühen und Investitionen hochgezüchtete System zu ruinieren. Besserung war auch unter dem neuen Hausmeister im Weißen Haus nicht in Sicht. Außerdem hatte ein neuer Konkurrent das Spielfeld betreten, denn die stressgeplagten US-Bürger hatten in den letzten Jahren zunehmend ihre Vorliebe zu den aus Sicht von Thimbo leider legalen Opioiden entdeckt. Der mächtigste und wichtigste Wirtschaftszweig Mexikos drohte in den Kollaps zu treiben. Alternative Absatzmärkte rückten in den Fokus. Das alte, reiche und satte Europa in seinem langgezogenen dekadenten Totentanz war einer davon. Aber die Kontrollen an den Grenzen waren auch hier schärfer als je zuvor, und man wollte sich nach schlechten Kooperationserfahrungen in der Vergangenheit auch nicht mit der italienischen Famiglia ins Bett legen, um die Kontrolle über das Geschäft und die Marge nicht zu gefährden. Also wurden kreativere, wendigere Modelle gesucht. Neue Wege im Hintergrund, unsichtbar unter der Oberfläche. Versteckte Maulwurfstunnel unter den Wiesen, auf denen das dumme und blinde menschliche Mastvieh graste. Und die exzellent ausgebildeten Nachwuchsmanager des Drogengeschäfts fanden diese Wege. Hans van Meuwels hatte einen davon entwickelt. Er ging die Liste seiner Schuldner durch und fand Jan Breuckelen, der bei ihm noch mit Spielschulden bis zu seiner vorspringenden Unterlippe in den Miesen steckte. Volltreffer. Breuckelen arbeitete beim Headquarter von Small People in Amsterdam und war sehr schnell kooperationsbereit, um seine Schulden abzubezahlen und seiner Frau einen unterhaltsamen, aber für ihn unangenehmen Anruf zu ersparen. Er koordinierte bei Small People sämtliche Vermittlungen und die Besuche der Kinder bei ihren Paten. Van Meuwels gelangte über ihn an Informationen über die lokalen Mitarbeiter der Organisation in den einzelnen Ländern. Die wirklich interessanten Informationen bekam er dann über seine vertraulichen Quellen in Banken und Polizeibehörden heraus. So konnte er eine Handvoll vielversprechender Kandidaten ausfindig machen. Las über die Bewegungen auf ihren Konten und ihre polizeilichen Führungszeugnisse in ihren Seelen, kalkulierte Wahrscheinlichkeiten für ihre Schwachpunkte und Obsessionen und startete seinen Fischzug. War erfolgreich in Spanien, Schottland, Italien und Deutschland. Fast allesamt Männer mit einem sehr nützlichen Hang zu luxuriösem Leben, gepaart mit einer für sie ungesunden Sucht nach Glücksspiel oder extravagantem Sex. Was man bei einer Charity-Organisation vielleicht nicht vermutet hätte. Aber Menschen waren Menschen, dachte Ismael Thimbo. Schwach, gierig, käuflich. In Italien hatten sie sogar eine Frau rekrutieren können. Sofia de Longhi war Stammgast in den Casinos von Mailand und Rom und rettungslos verschuldet. Als Thimbo sie vor einem halben Jahr persönlich kennenlernte, hatte sie ihm ohne Umschweife Sex angeboten, um ihre Schulden auf anderem Weg zu bezahlen. Auch wenn Thimbo das verzweifelte Angebot dieses ebenso schönen wie tief gefallenen Engels erregte und reizte, ließ er sie natürlich nicht vom Haken und hatte höflich abgelehnt, es als Möglichkeit aber in der Schwebe gelassen. Man wusste ja nie. Als van Meuwels ihn damals angerufen hatte, war er auf der Suche nach einem Weg, das Kokain nach Europa zu schleusen. Afrika sollte nur das Sprungbrett sein. Dorthin konnte die Ware leicht eingeflogen werden. Die Kontrollen an den Flughäfen waren lasch, das Personal bestechlich. Ismael Thimbo hatte über den Vorschlag nicht lange nachdenken müssen. Die Jungs aus Tijuana, das war Big Business. Ein riskantes Spiel, das wusste Thimbo, aber zu verlockend. Er ließ seine Kontakte in Sierra Leone spielen und organisierte alles Notwendige. Bestach Flughafenpersonal, Zollbeamte und Mitarbeiter von Small People. Schüchterte sie ein, falls nötig. Und schleuste seine eigenen Männer bei der Hilfsorganisation ein, um alles unter Kontrolle zu haben. Ein Schuhmacher in Freetown, bei dem Ismael Thimbo sich als nostalgische Reminiszenz noch immer seine Schuhe maßanfertigen ließ, übernahm die Herstellung der präparierten Reisekoffer, in deren doppelten Böden bestens verborgen die Drogen transportiert wurden. Die glücklichen Kinder von Small People, die ihre Paten besuchen durften, bekamen das Spezialgepäck mit auf die Reise, wenn sie in eines der Länder flogen, in denen Thimbo und van Meuwels ihre Leute bei Small People hatten. Die Kinder waren unverdächtig und kamen stets unbehelligt durch die Kontrollen. Für das reibungslose Durchwinken ihres Gepäcks sorgten Sicherheitsleute, deren schlechte Bezahlung und Wut auf die miesen Arbeitsbedingungen ihrer Firmen sich hervorragend nutzen ließ. Die Kinder wurden von ihren nichts ahnenden Paten und Thimbos Verbindungsleuten in Empfang genommen, die Koffer wurden während der Erledigung aller Formalitäten im Büro von Small People