5,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: ЭКСМО

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Russisch

Первая книга прозы авторитетного литературного критика Валерии Пустовой – история без вымысла. Предельно личное, документальное свидетельство об одновременном проживании смерти и материнства. Умирание и вскармливание, горе и праздник, отчаяние и нежность, инфантилизм и взросление в этой книге идут рука об руку. У автора получилось на своем опыте показать, как в точке соединения «черного» и «белого» обретается правда жизни и глубина счастья. И как жизнь сама воспитывает нас, пока мы учимся воспитывать своих детей. Эта книга для тех, кто боится терять и учится обретать. Книга утраты и любви, которая у роковой черты осознанней и сильнее.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2024

Ähnliche

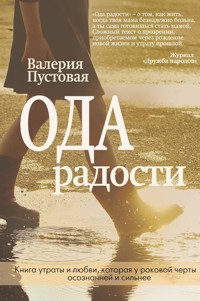

Валерия Пустовая Ода радости

© Пустовая В., 2019

© ООО «Издательство «Эксмо», 2019

Вместо предисловия

Что тут скажешь?

Дочери теряют, матери обретают.

Это в порядке вещей.

Разве дочь – не та, что однажды потеряет мать?

И разве мать – не та, что без конца обретает, родив?

Это – нормально. И, в конце концов, это хорошо, если так, если не наоборот.

И если не разом, в один и тот же, и прекороткий, как видится теперь, отрезок времени пришлось и потерять, и обрести.

Впрочем, и такое бывает. Что же тут необычного? А я и не собираюсь рассказывать вам что-то необычное. Я не верю в случайности, фарт, проклятия, ловушки судьбы. Хотя и у меня не хватит сил сказать, что все вышло так, как надо.

Нет, мне не надо – так. Не было надо, чтобы долгожданный ребенок от наконец полюбившегося мужчины родился в тот год, когда мамина участь стала явной, скорой и неотвратимой.

Но так случилось, что жизнь моя повернула разом на зиму и лето, будто разбежалась двумя солнцами.

Эта книга тоже и росла, и никла. Она о самом драгоценном – и горестном.

В ней много мелочей, но нет случайностей.

В ней два солнца, но жизнь одна.

Я хочу рассказать вам не об утрате и даре, не о горе и счастье.

А о том, как не сумела их разделить.

И это тоже – нормально. И это – хорошо.

Одна

В свете точки

Сегодня, когда моей бабушке в Киргизии исполнилось девяносто лет, а ее дочь шестидесяти шести лет похоронили на подмосковном кладбище рядом с ее же сыном, нашедшим вечный покой девять лет назад, я думаю о времени. О том, что в романах-то я люблю такой поворот: время истекает, и пересыхает роман, и пуст исток событий. Это момент, когда в книге кончается ресурс действия. Герои еще трепыхаются, еще надеются вывернуться и подогреть интригу, перетоптаться и выскочить в новую главу жизни, но автор торопит кульминацию и развязку. Это пора, когда возможности перерождаются в рок, намерения – в судьбу, догадки – в знание, с которым маяться в эпилоге и далее везде. Это созревание невысказанных желаний, это разлитие вскрытой крови, это опадание плодов, вспревших от приливов надежд и печалей.

Наше последнее с мамой лето в Киргизии я торопилась перелистнуть. Со всеми его привычными радостями – базары-горы, кафешки-барашки, арыки-алычи – все это не менялось из года в год и тем пленяло, но и держало в плену: ведь и в жизни моей ничего не менялось. И про последнее мое лето с мамой на отдыхе я не запомнила ничего особенно хорошего, потому что все хорошее было как всегда. А вот моя тревога осела в памяти, как самый дурной поступок.

Я хотела оказаться с мамой в Москве, и на новых условиях. Взрослой дочерью, встречающей ее пирогом и внуком, приведшей в дом мужчину, на которого мы с ней можем наконец положиться. Маме домой был куплен кухонный диван, такой удобный, что режет, как вспомнишь о ее страданиях, когда с него уже почти не вставала.

Я уехала из Киргизии, а она осталась. На первый свой полный год у бабушки, в изнанке спелого лета, в Венеции зимой. Слышала я, есть в Киргизии такая долина смерти, куда не стоит соваться в морозы, иначе застрянешь и пропадешь. Я никогда не видела этого места, но сегодня, думая о маме в зимней Азии, я представляю себе этот заснеженный капкан за окнами уютной двухкомнатной квартиры в кирпичном доме, в хорошем районе у парка, с видом на набережную сухого арыка, с вечной новогодней елочкой в углу и гирляндами старых родственных открыток по стенам под портретами дедушки и дедушки Ленина. Когда бабушка – впервые за много десятилетий – позвала маму остаться и позаботиться о ней, мама попала в ловушку. Она провела год в стране своего детства, где когда-то был союзный рай, а сегодня платят мукой и консервами за голоса на выборах, торгуют никому не нужными русскими книжками на барахолке вдоль заброшенной железной дороги и выстаивают первые маленькие очереди за фастфудом. В домах спилены батареи: за отопление запрошено столько, что проще сдать на металлолом. Бабушка боится ставить обогреватель: розетки изношены, чинить некому; при мне когда-то вызывали электрика – пришли три матерых пьяных киргиза и толком ничего не сделали. Холода стоят российские, и до апреля не прибывает тепла. По стране прокатывается волна бытовых пожаров. Мама кипятит воду на единственной плитке, переодевается дома в пальто и сапоги и занимается самолечением в холодной воде.

Я страшно боялась, что к ней там вернется старое заболевание бронхов, но обошлось. Мама страшно не хотела бросать выгодную подработку няней – у знакомых, да в центре города, с неполной неделей, но обошлось. Ее подопечная уехала на родину папы, во Францию. Мы радовались такому удачному совпадению: теперь маму ничего в Москве не связывает, нет повода для метаний, Бог так славно все устроил.

Когда вышло так, как хотел, тебе это кажется преисполненным смысла: в мире появляется логика – твоя собственная, но ты приписываешь ее высшей силе. Когда все так, как хотел, ты хвалишь себя за то, что живешь в ладу с Провидением. Не вываливаешься и не торчишь, не вопиешь, не ропщешь.

Потом один из врачей, туманно обосновывая отказ в операции, скажет ей: «Вы слишком долго где-то ходили…» Ясно где: мама целый год ухаживала за бабушкой, не нуждавшейся в уходе, отвоевывала у нее право полистать интернет и поспать днем, когда сморит, помыть пол и выбросить старые тряпки – бабушке, как и мне, хотелось пожить с мамой на своих условиях. Как бы то ни было, мама отдала дочернему долгу год, и разве это не достойно награды?

Потом я открою ее переписку со старым другом и прочту: «Выбора у меня нет». И вспомню, как жаль ей было застрять в чужой уже стране, когда в Москве так много недосмотрено, недоделано. Ей не хотелось проживать еще сильные свои годы там, где даже в библиотеку не запишешься: требуют оставить в залог местную ID-карту, а главное развлечение – базаровать. Весь год мы с мамой развлекались: обсуждали вытачки и оборки, длину и цвета, и она никогда не называла цвет правильно – так, как я бы его назвала, и было много смешной путаницы, и мешок в обратную дорогу рос, а мама, по привычке своей экономить, еще раздумывала, брать ли до аэропорта в соседнем городе такси, но я уговорила, и когда она переступила порог и я увидела, кто привез мне огромный тяжелый мешок замечательных, недорогих, теплых, нужных вещей, в которых я теперь что ни день, – …

«Мама должна быть мягкой», – всегда шутила я. И гордилась, что мама моя кругла, и забывала юные ее фотографии, где высокая грудь и талия, какой у меня не будет вовек. Теперь я помню только на ее опавшем лице большие круглые глаза – доверчивые и удивленные, как у заблудившегося в ночи ежика.

Выбора нет, считала мама, и я вслед за ней. Я люблю ситуации, когда выбора не остается и не надо мучительно выбирать, потому что единственно правильное дано. И только теперь задумалась, откуда берется такая определенность решения. Если нет выбора, значит, есть глубокое и скорое внутренне согласие на то, что дано. Даже долг оставляет выбор: должен ли ты – сам ведь и решаешь. И мама решила, что должна.

Хотя никого из других моих знакомых женщин ее возраста нельзя было бы подписать на год жизни в таких условиях. Их внутренний компас стрельнул бы, отворачивая. Но мамина чуткость к себе сломалась давно.

«Была цветущая женщина, а теперь посмотри – как из концлагеря», – сетовала она, а я рада была узнать, что она все-таки считала себя цветущей, хотя отвергала маркие белые пуховики, жалела кожаное пальто, ленилась подкрашиваться, не терпела гладить. Больная, она вдруг стала на некоторое время стройно выглядеть и изящно одеваться, пила из чашечки с блюдцем, как, призналась, всю жизнь мечтала и не пила, покупать телепрограмму в журнале «7 дней» и удивляться себе, почему экономила на нем раньше.

И зачем я сетую на год в Киргизии, прошедший без диагностики и лечения, если знаю, что, будь даже мама в Москве, мне ох и не сразу удалось бы уговорить ее пойти к врачу.

Фантазии о том, как бы вы провели свои последние дни, утешают только молодых и здоровых. Мне тоже грезился Неаполь или Прага с мамой, но стало бы у нее сил до ванны дойти.

Не покупайте, говорит, больше такое здоровенное средство для посуды. Лежу, целыми днями только его и вижу.

Наше время начало пересыхать весной, когда я, отойдя немного из-под сени старого замкового парка в Шотландии, узнала от коллеги по Скайпу о том, что журнал, где я проработала больше десяти лет, лишится дома и едва сводит концы с концами. В тот же день в Фейсбуке прочла, что умер долго боровшийся с болезнью муж писательницы Анны Старобинец.

Я хотела изменить себя, но чтобы мир вокруг ждал меня прежним, как брошенная в обед детская. Как будто время течет не для всех. И снова думала, как хорошо устроил Господь: вот ведь и выигранный по конкурсу отдых в Шотландии перед, пугали, материнской страдой. Я оплатила курс у психолога, чтобы никакие зацепки в прошлом не помешали мне всей полнотой сердца принять накатывающее счастье.

И я была счастлива, да. Все эти полгода с мамой в Москве, от 15 июля, когда ее встретил в Домодедове мой муж, до 25 января, когда я увидела последнее, рефлекторное движение ее рта, я жила счастливо, как во сне о том, что сбылось заветное: в доме есть мужчина, чтобы опереться, и сын – радоваться, и мама – показывать мои достижения и видеть, как она ими довольна. Горю тесно в наших счастливых, до краев наполненных заботами днях, оно затаилось, замылилось сериалом «Коломбо», заелось овсянкой и курочкой, сомлело в груде стираных маленьких одежд, уснуло под свет улыбок. Эти полгода мы жили как обычно – я прочитала в интернете, что это вернее всего. Мама сердилась на мужа, сидевшего в смартфоне во время еды, я возмущалась ею, откинувшей мои волосы от лица ребенка, муж терял терпение оттого, что ему не позволяют самому решить, когда мыть посуду. Она запрещала мне носить слинг и ехать с ребенком на вещевой рынок, я отбирала у нее копченую колбасу. Мы обсуждали литературные новости, посмеивались над сценаристами британского сериала, принимающими нас за дураков, удивлялись иным вопросам к батюшке на канале «Спас». В наш самый последний вечер дома мы сплетничали про номинации НацБеста, хотя впору было схватить ее за мизинец и сидеть, лбом вжавшись и повторяя: «Мама, мамочка», но так мы уже провели день до того.

Днями было сухо и тепло, и только во сне – два раза помню достоверно – я рыдала от горя, в голос, до встряски в груди.

Я просила у нее прощения, а она отвечала: «Да ну, сколько и я по молодости глупостей делала, вот, скажем, когда эту квартиру дали, не хотела в ванной ручку к стене прикручивать – зачем мне, думала, я и так, – а теперь без нее ни залезть, ни вылезти».

Я обозналась в кульминации. Весь этот год, пока мама жила у бабушки, я восходила, охотясь за шотландскими овцами и тенями в своем прошлом, не к материнскому свету, а к сиротской мгле. Кто-то свыше знал, для чего на самом деле скоплены были мои телесные и душевные силы. Кто-то свыше знал, зачем именно сейчас у меня родился сын.

Он был с нами с первых минут горя, когда я с ним на руках поднялась на второй этаж диагностического центра «Инвитро» и узнала, что отныне держу в руках две жизни, нуждающиеся во мне почти с равной интенсивностью. Я гуглила пестушки-потешки и проценты выживаемости. Мы волновались, как на гонках, оставляя его одного для безболезненных, но нудных процедур, которые маме приходится выполнять через день. Раз в автобусе мы с мамой заспорили о квотах на лечение и в нервах едва не упустили коляску на выходе. Мы прятали от него шотландский плед, редкостно яркой расцветки, которую я для мамы едва разыскала: он любил общипывать его, и мы боялись, что наестся шерсти.

«Пойду посмотрю на Буличку и тогда усну спокойно», – бывало, говаривала она, прозывая внука в честь слова «забульбулькал», тут же ею самой для него и придуманного. С тех пор имя Булка приходит мне на язык куда скорее, чем его настоящее.

Он показал себя большим другом. Работал переключателем: прогонял холодную враждебность диспансеров, развеивал страх перед новыми симптомами ухудшения, тянул на себя мысли. Широко улыбался ей и не замечал, как она изменилась, и у нее отлегало от сердца: что, ты меня не боишься? Хватал за руку, в которую она приучила его утыкаться, чтобы заснуть, а теперь только и могла, что протянуть навстречу. Я до последнего подкладывала его к ней на диван, и она говорила слабо, но уверенно: «Не бойся, не упущу» – и держала хоть ногой.

На простыне с романтичным принтом в лодочках, выданной сестрой-хозяйкой, он провел с нами в хосписе полтора дня. На последних ее минутах крепко спал, а затем сразу проснулся и – привычно, но тут так вовремя – заныл.

«Я теперь надеюсь, что буду смотреть на вас оттуда. На Люличека – пауза – и на Люлечку», – сказала она, перешивая еще одно имя внуку из моего старого, домашнего, и я, отвернувшись, заплакала: она надеялась, что приедет на пару месяцев подлечиться и укатит обратно к бабушке, она надеялась, что не станет инвалидом, она надеялась, что вылечат, – в стольких своих надеждах она обманулась, так трудно поверить, что хоть этой суждено оправдаться.

Я не могу спокойно слушать детскую песню «Сюрприз». Каждый новый день приносит нам новую напасть, тело сбоит то там, то тут, круг возможностей сужается, скачущая кривая желаний вытягивается в лежанку. В декабре, когда окончательно решено, что новой химии ей не выдержать, мама впервые просит: «Господи, дай хоть пожить». Но уже подступает неделя, отнявшая у нас завтра. Все эти месяцы мы откладывали прощальные разговоры, перебивая печаль хлопотами о том, что под носом, и вот когда мама, велев перебрать две коробки своих лекарств, наконец готова – «завтра все позаписываем, поговорим…» – наутро оказывается, что грудь ей заложило одышкой. «Так много воздуха, а мне не хватает, Господи, дай хоть подышать». А когда я, накануне протоптавшись до вечера в палате и дома толком собравшись, чтоб засесть еще на день, примчалась в хоспис к врачебному обходу, мама уже была без сознания.

Никто не знает, как окончит жизнь, но потом кажется, что можно было и догадаться. Бог ревнив, говорят, и бьет туда, где теснее привязан к миру. Я смотрела, как у мамы отбирают ее последнее утешение – потрапезничать весело, понабрать вкусностей, поделиться лучшим на столе. Вот они, наши гастрономические вехи к прощанию.

Пирог с вишней, с которым я бегу к ней из лавки «Караваев» и плачу, потому что он не то, что может ей помочь, но то, что я могу для нее сделать. Креветки на гриле в новой районной кафешке, где мама успела напоследок посидеть в зеркалах и светском общении. Сервелат «татарский», купленный в мордовской лавке, которого она откусила колесико, поприветствовав: «Я так соскучилась». Натуральные малиновые конфеты, которые принесла ей, чтоб хоть немного подсластить унылую диету, она схватила радостно, но вскоре выпустила, пожалившись: косточка там, говорит, внутри, такая колючая. Четыре сырника, на которых маме пришлось дожидаться нас до самого вечера: мы ушли за покупками, думая, что она сама возьмет себе что-нибудь из холодильника, но сил встать и погреть не хватило, и вечером она сказала с обидой отлученного от груди малыша: «Уйду от вас, вы меня не кормите!» Селедочный торт под Новый год, для которого она, собрав силы, встала и почистила вареные овощи и иваси, а я от усталости и спешки выбросила банку с рассолом прямо в мусорное ведро, и пакет протек, и игровой мат ребенка забрызган, и в ванну он не помещается, и я выношу торбу с грязным бельем и со зла толкаю дверь ногой – и попадаю в стеклянную вставку, и сижу под разбитой дверью, рыдая, что вот маме как будто сегодня лучше, что она хотела мне помочь, а я опять по своей глупости и нетерпению все испортила. Протеиновые бутылочки с ванилью для питания ослабленных, которые мама называла «моя мишка» и говорила: «моя любимая пришла» – с такой нежностью, что я всякий раз обманывалась: про меня? Краб камчатский и лимонад, которых вдруг запросила в свой последний день дома, – лимонад едва пригубила и деликатес, едва клюнув, отодвинула: «Не хватало еще крабом блевать». В хосписе она скажет: «Как у вас вкусно готовят», хотя речь пойдет о протертых макаронах и котлете, и предложит мне: «Попробуй!» – как всегда предлагает самое вкусное. Я кормлю ее с ложки, будто ребенка прикормом. Она спросит, что это, и скажет задумчиво: «Ну да, это по мне, а то я на лошадь уже пересела…» – я не сразу пойму, что в виду она имеет конскую колбасу, которая от тоски по обильной и острой еде ей даже приснилась.

Это была ее, видимо, последняя шутка. Впрочем, нет: последней придется признать тот факт, что ушла она в Татьянин день. Мы часто прикалывались над тем, что в жизни ее, что ни знакомство, всюду встречают Татьяны.

Это был и день восьмидесятилетнего юбилея Высоцкого, чьи песни в кустарном еще, слепом издании мой отец подарил маме и подписал: «Жене, которая, как и ее кумир, не ищет в жизни легких путей».

Я знаю, как важно мне полюбить легкие пути. Суметь понежиться, положиться, помедлить, отказать, оставить себе – все то, чему не считала нужным учиться она. Но на неделе, когда повторное КТ показало, что химия не подействовала, я впрягаюсь в коляску с малышом и продуктами и в ответ на предложение мужа помочь кричу: «Нетяжело!» – и тащу что есть силы, и чувствую сиротскую эту смелость: вот-вот мне просто не останется для кого себя пожалеть.

Иногда мама отворачивалась от внука: где-то услышала, что пожилым и больным не надо смотреть на маленьких. «Какая чушь!» – говорила я, тем более уверенно, что знала: такая, как она, точно от ребенка не заберет. Когда в московской больнице умирал ее брат, приехавший к нам попытать позднего нового счастья, мама держала его за руку и говорила: «Хочешь – возьми всё!» Брат в поздние свои годы был доморощенным экстрасенсом и, вероятно, понял, что она про энергию.

«Это как колодец, из которого черпают и не вливают», – выскажет психолог свое мнение о заболевании моей мамы. Я тоже черпала, я пила из него при всякой возможности, я приникала к ней, а кто у меня еще был? Она огорчалась, только если отданное ею не шло впрок.

Крестный путь, я чувствую это как крестный путь. Она вернулась домой, чтобы пройти его до конца. Сквозь вопли: «Сдохни меня!», обращенные к Богу, в чьей власти оборвать страшное до срока, через унижение немощью и нечистотой, через измену тела, шатнувшегося под тяжестью беды, и бичевание словом: «Кто только мордой меня не возил», как скажет о медицинских работниках. А главное, через несправедливость – незаслуженность, невольность горя. «Не пожила ни там, ни здесь, никому не помогла… Так с хорошими людьми не поступают». И, как я ни убеждаю ее, что Божий суд свершается не в дачах и здоровых зубах, обильных потомках и заграничных выездах, она верит, что оставлена.

Вся история ее болезни уместилась для меня в один-единственный образ: когда-то я провожала ее к бабушке, и купленные для нее московские конфеты перевесили в багаже, и маме пришлось подхватить полные конфет, рвущиеся пакеты и, трепеща, что окрикнут и не пропустят, пройти на паспортный контроль. Она движется прочь от меня одиноким испуганным ежиком, она обременена тяжелой своей недальновидностью, она надеется, что проскочит, она боится, но тащит запасенное, она идет доверчиво и неприкрыто: ей просто некуда деваться.

Когда она ехала с консультации в диспансере, в метро у кого-то заиграла киргизская песня. И мама заплакала. То, что ожидало ее в родном доме, было так страшно и не нужно ей, что она готова была сей же час уехать на года к своевольной матери и неотапливаемой зиме, лишь бы уехать здоровой.

Но выбора у нее теперь точно не было.

Дальним знакомым в Москве мама велела сказать, что уехала в Киргизию. Дальним знакомым в Джалал-Абаде бабушка велела сказать, что мама осталась лечиться в Москве.

Обе эти версии я поддерживаю. Иначе с чего бы к моему сердцу прилило столько света, покоя и утешения, когда она отошла? «Ну умница, отмучилась!» – прошептала я ей, от души поздравляя и плача, потому что в расставании – как я читала где-то в детстве – большую долю печали принимает на себя остающийся.

В горе утешают только горькие книги. Одна история из книги Анны Старобинец «Посмотри на него» навела меня на светлейшую мысль. Речь шла об обреченном еще в утробе ребенке, рожденном, чтобы счастливо и полно прожить на руках у матери всего день. По сравнению с этим днем шестьдесят шесть лет – какая это богатая, долгая, разнообразная жизнь! Моя мама родилась в Баку, выросла в Азии, училась в Сибири, работала в Москве. Она танцевала и плавала на байдарках. Она делала мостик до сорока. Она была одним из первых советских программистов и работала в Госплане, и я играла там, не подозревая, в пелевинского принца. Она одна вырастила дочь, но всю жизнь у нее отбою не было от поклонников. Она побывала в Италии и Париже. Она ходила со мной на «Дебют», Пушкинскую премию, новогодние вечера «Октября» и, однажды, на «Русский Букер». Она любила персики и булочки, колбасу и пиво. Она шила себе платья и делала химическую завивку. Она работала честно и любила делить по справедливости. Она подавала на опохмел и никогда не била детей.

…Когда я впервые внесла сына в храм, я проговорила: «Смотри: тепло, красиво, Бог…» – и сама испугалась сорвавшейся глупости: кто же Бога на последнее место ставит? Но потом поняла: так сработал закон первого познания. Сначала грудь – потом мать, сначала купанье – потом дом, сначала игра – потом навык.

Сначала вместе – потом семья.

Бог начинается там, где тепло и красиво, иначе остается абстракцией.

Семья начинается там, где тепло и спокойно, иначе это толкучка случайных людей.

В слишком скоро – и это моя главная сейчас боль – минувшие полгода абстракция семьи наполнилась для меня новым смыслом.

Семья – это те, к кому возвращаешься, чтобы пережить свое одиночество.

Когда в один из самых тяжелых дней у меня ни минуты не было для ребенка и к вечеру он, устав быть золотым и незаметным, заголосил наконец, я склонилась над ним, обнимая и приговаривая: «Неужели ты думаешь, что мы тебя бросили? Ты ведь наш родной человек. В тебе ведь жива моя мама».

Нас двое уже, в ком ты, моя мама, жива.

29 января 2018

Ода радости

Последний раз со мной это случилось так давно, что будто с кем другим: мультяшная вспышка, над которой впору поржать, а ты поливаешь слезами широкое кукурузное поле, по которому носится эта – не вспомнить, зачем затесалась в сюжет, но остался след образа, как имя синдрома, – рыжая хрень. Синдром рыжей хрени – так как-то я обозначила потом для себя эту неуместную силовую реакцию бессознательного, прорвавшуюся в кинозале чувством непоправимого, заброшенного в кукурузу одиночества маленького сгустка жизни, по сценарию, кажется, забытого своими родителями-инопланетянами – такими же рыжими сгустками – и вынужденного теперь искать дорогу домой через мир мультяшных опасностей.

И вот сегодня, на «Головоломке», которой не один благодарный зритель уже прописал многозначность и место в мировом кинематографе, снова подпустило. «Головоломка», разбивающая сознание на пять чувств, десять островов и тысячи упакованных в стеллажи катышей-воспоминаний, учит психологической оптимизации. Предлагает принять линейку эмоционального набора: зовет пожалеть печаль. Наглядно показывая, как запрет на отрицательные эмоции приводит к перегоранию личности. Как круг игнора, куда выталкивают голубую печаль, засасывает в себя и спортивно не унывающую, солнечную радость.

Олицетворения эмоций, покрашенные в опознаваемые цвета: зеленый – тошнит, красный – бодаться – должны в пяти образах, как на пяти пальцах, донести до нас мысль о нашей по меньшей мере пятигранности. Разнотонности личности, неделимой на допустимые и недопустимые спектры цвета. Апология печали – это апология полноты. И к финалу мультика – в диалогах желтого и голубого, которые все меньше смешат, – яснее становится односторонность, даже одиозность прыгающей радости, которая напрасно тянула команду на себя.

Дайте нам быть печальными, позвольте нам быть неустроенными, не тащите в счастье – мотив, укоренившийся в культуре в контру общественным утопиям прошедшего века, доказательство сложносочиненности персонажа, показатель эволюции. Апология печали – апология человечности. Радуются только простейшие, радуются дураки.

Сиреневенькие люди на стремительных тучках – точь-в-точь как голубая печаль из мульта – уносятся от желтого приободряющего мельтешения, чтобы спокойно с собой поноситься.

А мельтешащая желтая хрень, изрядно уже всклокоченная и подуставшая, продолжает натужно выдумывать слова ободрения.

И это надсадное мельтешение, порядком утомляющее толстеньких, на мягких носочках, от печали как раз ничуть не сбавляющих в весе и неустающих людей, напомнило мне одного человека – не черту, а целиком, всю.

«Ты можешь пойти дальше нее», – сказала мне как-то университетская подруга, когда я поделилась с ней, что наконец, после унылой подростковой поры, когда самые близкие сильнее всего теснят, наконец научилась ценить свою маму.

Не как ресурс, а как человека.

Перегорание радости, не умеющей допустить печаль, до последнего не верящей, что где-то не нарыла желтую свою, сияющую сторону, не запустила мячик вскачь, – такое в мультиках не показывают, но в жизни бывает. Видела я эту радость, сидящую в свитере недавно умершего брата, с которым они вместе жгли волка резинового и покоряли первое советское отделение программистов в Томском университете, с которым жили в разных углах империи, но вот довелось – через десятки лет встретились: у одной семья из двух человек, у другого недорассосавшаяся надежда переменить жизнь и подозрение на цирроз.

В «Головоломке» есть это упущение – сквозь ладную схему психологической гармонии просвечивает жизненная правда: такие вот, желтые и встрепанные, – всегда почему-то в единственном числе на пятерых. Один двигатель при четырех тормозах, один рывок на четыре предохранителя.

И мы с моим дядей, да, были в ту пору сиреневыми людьми печали, и, когда не ругались на почве женских (я в двадцать с гаком наконец пережила первую несчастную любовь) и мужских (он в возрасте деда развелся) комплексов, уживались молча и мирно, сопечалуясь каждый себе и не пытаясь растормошить, развеять печаль другого.

И только досадовали на гудок паровоза, прущего на всех парах к новой идее, выкатывающего желтые катыши нехитрых, простецких – дурацких радостей: мама накладывала шестнадцать пельменей, звала в пирожковую лавку в Абрамцево, ставила дядин любимый фильм, который дядя нежно прозвал «призрак, само, оперА».

Ты можешь, да, пойти дальше матери – ведь каждый из нас рождается, чтобы отработать, как материал, для следующего, кто потратит себя чуть более с умом.

Но я не могу пойти дальше, пока не дойду до нее – до радости этой смиренной, до готовности ее смести сиреневые пятна сложности с лица и рвануться к простецкому: вкусному, горячему, обильному – такому, чтобы хватило на пятерых.

Бодриться – мамино слово – такой есть дар. Не унывать. Не сиреневеть. Не трогать катыши золотых воспоминаний руками печали.

Свою печаль приняв как дар – умею вслушаться, вплакаться, вжиться, – я хочу сегодня пожалеть радость.

Раздающую себя на пять частей.

Радующуюся за всех, пока другие лелеют свой сложный непонятый цвет.

В конце концов – и тут мультик не врет против творения, – все начиналось с радости.

Пока не раздробилось на цвета, не обросло кнопками на пульте, пока не забыло золотой чистоты, которой сияет сама сила жизни.

15 июля 2015

Земля кочками

На девять дней подарок – нарочно не придумаешь: звонит из поликлиники хирург, которого 8 января, почти месяц назад, вызывали на дом швы снять. «Выполнен, – говорит, – вызов на дом». Нет, говорю, не выполнен, вы так и не пришли. Я, говорит, не пришел, потому что до вас у меня вон сколько еще вызовов. «Ну так, – говорю без ехидства, – помолитесь за нее». И он говорит без раскаяния: «Царство Небесное».

Система, при которой надо месяц собирать анализы, чтобы лечь в больницу, занимать очередь на талон и брать направление на назначение, раздражает даже врачей. Но система объясняет не все и включает в себя не всех.

«Не вы первая, не вы последняя», – дословно говорит мне охранник – и это не в родильном отделении, где фолк и магия еще уместны ввиду чудопроизводства жизни, а в хирургии, и сказано не о жизни и смерти, а о клеенчатом кресле-каталке, на котором надо вывезти неходячего человека за территорию больницы и каталку вернуть. Ночь снежна, таксист на ломаном русском клянется, что подъехал. Это хорошая больница, каталок много, а в прошлой, плохой, мы с санитаром за кресло поспорили: «А мне что делать?» – «А мне?» – но в плохой пофигисты-охранники пустили машину прямо к выкату из отделения, поэтому я и теперь, как ездовая с выучкой, жму на пластмассовые ручки, и мы, уверенные, что выйдем прямо к открытым дверцам такси, выкатываемся с мамой в степь.

Так кажется, что степь кругом, хотя это просто заснеженные задворки больницы, до бетонного горизонта белым-бело – приехали.

«Вы бы хоть спросили, если не знаете». Сердитый охранник разворачивает меня на сто восемьдесят градусов и тут-то сообщает, что такси подъедет дальше и вправо, но право слишком далеко, и я на полпути бросаю кресло, похожее на недосклеенную картонную коробку, в которой съехала набок, будто за своей съехавшей на снежных кочках косынкой, моя любимая кукла с тонкими руками, бросаю и бегу назад, к серым воротам, успевшим опуститься за нашими спинами, в теплый просторный холл хорошей больницы, чтобы переспросить, правильно ли поняла. Тут он и сказал свою некрасовскую фразу.

Направо оказывается КПП, где охранник уточняет для таксиста адрес, велит нам переждать в тепле и выражает уверенность, что машину бы пропустили. Возвращая каталку, я довожу до сведения охранника в больнице разночтения в адресе и правилах. Но в ответ слышу другую попевку: сама виновата. А зачем вы побежали, вот не побежали бы – и приехала бы машина.

Вывалянная в архаике, как в перьях, я вспоминаю, что и в плохой больнице охранник был тоже как из сказки – обиженный Емеля. «Я, – говорил знакомой, не приглушая голос в чумазой гудящей проходной, – почему здесь работаю? Сослали! Да чё, чё? Там опаздывал все время, вот и сослали».

Но эта жертва слишком строгого режима лично вышла из отделения, чтобы подогнать нашего таксиста поближе и подсказать нам, как пересесть в машину.

Зато врач, принявший нас по «Скорой» в приемном отделении плохой больницы, был поначалу куда внимательнее к своим выпискам, выдернутым со злом из-под маминых ног на каталке, так что и делиться ими не захотел. «На словах объясните», – благословил он нас обратиться к районному хирургу, чтоб сняли швы. Вызванная терапевт, в свою очередь уважая свои выписки, потребовала подтвердить необходимость хирурга документально. Бросив грудного ребенка на грустного мужа, я понеслась в плохую больницу, где мне выдали выписку без единого извинения, зато с примечанием: когда я пожаловалась, что хирург велел передать поликлинике результаты хирургического вмешательства на словах, оказавшаяся в приемной доктор с подчеркнутым снисхождением к моей отсталости предположила, что «может быть, он сказал вам зайти за выпиской завтра?». В ответ я тоже сделала смелое предположение о том, что в их приемном покое, видать, понабрали стажеров. «Все сотрудники больницы – квалифицированные врачи», – авторитетно заверила меня доктор, и я уже не стала рассказывать, что молодой хирург не знал, как подступиться к операции, и мерил и рвал одну за другой перчатки, пока санитарка не заругалась и не явился лысый врач постарше и поопытнее, который и сделал что нужно. Не стала, как не заставила себя зайти в кабинет хирурга с вопросом, почему он так с нами поступил, – удовольствие сомнительное, когда получаешь его только на словах и не можешь зафиксировать документально, со словом-печатью от мамы, которая метко прозвала молодого квалифицированного врача «Таракан».

«Вы, я вижу, не в себе», – сказал маме как-то на приеме врач, записавший в листе осмотра с ходу, не взглянув: «кожа розовая». И на просьбу выдать результаты анализа вскрикнул: «Зачем вам? Для коллекции?!» Хирург, напротив, заглянула – и прямо в душу: «А вы что, думали, на вашу опухоль тут сразу набросятся?»

«Только не тяните», – говорили маме, выдавая лист назначений, исполнить которые в поликлинике реально было через полмесяца или месяц.

«Как схожу в поликлинику, – сокрушалась она, – прихожу с разбитым сердцем».

Наша поликлиника глушит жалобы, как ватное поле, в нашей поликлинике пять рабочих мест отыграно у терминала ЭМИАС, и на УЗИ записывают ручкой в тетрадочку и велят прийти завтра пораньше, талонов нет. «Я была вторая, и передо мной к этому специалисту не брали», – возражает мама. Что ж, отвечают ей, талонов нет, приходите завтра пораньше. Наша терапевт за направление к специалисту удавится, а когда поднажали, готова положить маму в больницу общего профиля – первую, где попадется свободная койка. Но и талон, и направления маме удается добыть при помощи заведующей терапевтическим отделением, молодой женщины, у которой от этого самого умер отец, а в кабинете у нее, говорит мама с верой в людей, иконы. Потом я напомню заведующей о ее помощи маме как о долге, и она снова пособит и скажет мне: «Окружите маму теплом и заботой», и я пойму, что это значит, но распереживаюсь от другого: меня вывел из равновесия ее редкий здесь понимающий тон.

Хирург по вызову не пришел, да, зато невролог сама предложила заочно заполнить форму на инвалидность и мимоходом сделала мне замечание, что я от волнения неловко держу ребенка.

Дежурная врач с разбавленными серебром красными ногтями жалуется, что потратила на нас больше положенных десяти минут, но ее сутулый сменщик лично поднимается к заведующей и без очереди уточняет для нас информацию о процедуре выписки лекарств.

«Вы без звонка больше не приходите», – сурово выговаривают маме в диспансере, куда она явилась по назначению главного химика через двадцать один день. Главный химик легко дает направление, но в канцелярии считают, что мест нет. И никогда не звонят и не берут трубку. «Видите? – вопрошают грозно, отворачиваясь от мамы к завалам медицинских карт. – У нас сколько работы, а вы нам работать мешаете». В следующий раз наученная товарками мама на консультации сует главному пятитысячную, и он помечает карту специальным листочком, и маму кладут без звонка – и без возражений.

Зато швы на дому нам снимает зашедший для профосмотра с папочкой для бумаг и без единого инструмента врач из хосписа.

У порога хосписа № 5 в Царицыне я впервые понимаю слово «бороться», которое устойчиво сочетается у нас с самым пугающим недугом. Канун Нового года, у крылечка синий олень и снеговик в шляпе, внутри сад комнатных растений, кот под вазой с мандаринами и клетка с шиншиллой по имени Бенджамин. За окном розовая кормушка для птиц, на столе синяя скатерка. Посетителей пускают круглосуточно, сроки госпитализации не ограничивают. Высоченные врачи нянчат мне ребенка и доносят сумки до такси. Психолог лично приносит чай в чашке из ординаторской.

«Сердце ущип», – любила говорить мама, и в хосписе щиплет сердце от милоты и ласки. Этот элизиум кажется наградой за труды, компенсацией за пережитые унижения. Борьба осталась за порогом, борьба там, в диспансерах, для сильных – для живых. Здесь – приют для странников, пакующих вещи.

Это жизнь борется с нами, как вода с плакучей ветвью, прорывает нас, как травяной заслон. У жизни вечное лето, а мы прем на износ через снежное поле, пока не догадаемся сесть и поехать.

Не стоило маме так огорчаться, что не звонят из диспансера: был праздник Покрова Богородицы, и я вытащила маму в храм, и там она дала волю слезам обиды, а не покаяния; это был последний день, когда она еще надеялась, что будет по-честному, так, как должно быть и никогда не бывает. Не стоило ей тогда идти на исповедь к самому молодому и неопытному священнику – мама сказала, что к старым были такие очереди, ей стало неудобно, но что мог сказать ей этот юноша, кроме «почаще ходите в храм, а то вы не чувствуете себя частью Церкви»? Не стоило впоследствии, едва удерживаясь на ногах, дожидаться своей очереди в процедурную на кровь, хотя пациенты пободрее ломились не спросясь. Не стоило чувствовать себя хуже всех, которой и в том, что всем положено, хотят отказать, когда на консилиуме смурной бестактный врач спросил ее, как девочку на экзамене: «Вы лечиться-то хотите?»

Не стоило, правду сказать, и мне тогда с упорством декабристки толкать каталку с мамой до КПП, следовало отвергнуть саму возможность так с нами обойтись – и заставить побегать охранника.

Очереди и обиды, снег кочками. И вот ее отпевает тот самый, молодой священник, не знающий, что невольно пополнил ряд несправедливостей, валившихся на маму хлопьями.

Но он отпевает ее – и это тоже подарок, какой нарочно не придумаешь, потому что это люди ошибаются и вредят, а жизнь справедлива и любит завершать гештальты.

Жизнь борется с нами, пока не примем ее сторону. Когда-то маме приснился мелочный тягостный сон: про очередь и обиду, про обсчет на кассе в какой-то смурной столовке, и она говорила кассирше из глубины сердца: «Вы знаете, я так не хочу жить, мне так надоело жить!» Просьбу «пожить» я наконец услышала от нее накануне Нового года, за месяц до ее ухода. А за неделю до – она лежала и слушала море.

Был у мамы «красненький» – планшет в обложке женской расцветки, она оставила его у бабушки, думая, что скоро вернется и продолжит скайпиться с дочерью. Теперь у нее «серенький» – кислородный концентратор, который она сначала, боясь довериться новшеству, запрещает арендовать, а после тихонько гладит: он баюкает ее, в булькающей дистиллированной воде растворяя будто бы говор людей и шум моря.

Снег кочками, и снег пухом. Когда-то мама тоже перла меня через зиму. Тащила, да упала, поскользнувшись. Лежит, и небо над ней не Аустерлица, а московской окраины, и о прозрении ее роман не напишут, и так хорошо, что можно залежаться и не вставать.

С замерших санок пискнули. «Жива, жива», – отозвалась мама, будто проснувшись и вспомнив, что правда жива, что снега впереди еще поле непаханое и поле предстоит перейти. На санках деликатно замолчали, дожидаясь, когда поднимется и попрет.

Не стоило мне отговаривать маму кататься на коньках в ее последнюю зиму, когда она под видом няни проникла с подопечной на малышовый каток в парке Горького и, уцепившись за пингвина не по росту, сначала упала, конечно, а потом…

Не стоило, да, но она и не слушала, и поехала, и от души накаталась.

Мы прем через снег, но жизнь не замерзает. Накануне девятого дня у меня пушистый четверг. Кого ни встретили, все на удачу: нарядный парень, попросивший подержать его ручную сумку, пока он дотолкал мне детскую коляску из перехода, любезный мигрант, шугнувший меня рупором из-под дома, где с крыши ссыпали снег, и сказавший спокойно: «не торопитесь», когда я все-таки попросилась срезать с угла дома обход, и случайная бабка, державшая моего ребенка, пока мимо проходивший дед, выкинув недокуренную сигарету, вправлял на место люльку, только что вылетевшую из коляски вместе с ребенком, когда я штурмовала снежную обочину, скрываясь от машин, тоже руливших по дворам. Ребенок всплакнул всего ничего, и мы оба пошли посидеть в чайную для студентов, и к чаю с ситечком нам погрели сладкую вафлю, и я впервые чувствую, что отдыхаю, и раздумываю, кому же верить.

Как жаль, что люди, встреченные нами в тот день, не работают в медицине. Как хорошо, что теперь я знаю: и они рядом с нами живут.

4 февраля 2018

Исповедь утенка

Главное – вовремя выйти из подъезда с коляской, инсайт ждет. Сегодня – в виде двух немолодых женщин, одна другую спрашивает: чё, мол, не выходишь? «А я же с щенком сижу, – хвалится другая. – Мои купили мопса. Он один не остается. Вот я и сижу».

Как много материнского в этом «мои», и бабушка – закоренелая в материнстве: сколько бы их ни народилось и сколько бы им всем ни стукнуло, они все, от щенка до главы, хочется представить, семейства – не сами по себе, а «мои», и с ними ей, как с щенком, сидеть и сидеть, глаз да глаз, а то отчудят, как обычно: вот, например, мопса купят.

С мамой до конца и чувствуешь себя как мопс. И в последние месяцы срываешься по первому зову, как щенок на прогулку, в сокровенной глубине души радуясь тому, что можешь ей воздать.

Университетская подруга приобщила меня к трудам психолога Берта Хеллингера, мастера семейных расстановок, который писал, в частности, что дети могут воздать родителям за многолетний труд воспитания, только посвятив себя своим детям. По месту отправления родительские дары – пресловутые бессонные ночи, якорное терпение, когда тебя штормит, принимающие объятия и поглаживающие разговоры, наряды и вкусности, подстроенные праздники и будние хлопоты – не возвращаются. Полученная энергия передается вперед, в будущее, она ведь и потрачена была, чтобы дать импульс новому, и в мехи ветхие не потечет.

Я хотела написать пост о чувстве вины, неизбежном перед ушедшими, говорят мне подруги сейчас, да и, пока мама жива, накрывавшем так, что его самого приходилось стыдиться – и дышалось трудно.

Я хотела запустить с самой собой флешмоб огрешек и грехов. От юности до последних дней.

От плетеной корзины, куда мы когда-то ссыпали репчатый лук и которую так удобно было подпнуть в сердцах, чтоб отлетело и отлегло, до асимметрично сплетенной косы, которую мама убрала от лица кормящегося внука, а я взвилась, будто мне волосы выдернули, – много дней спустя в автобусе чья-то незнакомая рука точно так же поправит мне косу, пока я неловко вожусь с раскричавшимся ребенком, и я вспомню мамин жест, как апостол Петр – предупреждение Учителя, что предаст.

От первого серьезного конфликта вокруг впервые назревшего ухода из дома – в юности, конечно, хотелось пожить отдельно, ну хоть попробовать и доказать себе и ей, ну, например, что смогу наготовить парню поднос замороженных голубцов – он после размолвки так и не доест, и выбросит, – и только за тридцать пришло чувство теплоты от того, что вот рядом моя единственная родная на ближайшие тысячи километров душа, – до одной из последних нелепых ссор, когда она не пустит меня с ребенком на рынок, а я не смогу поехать без ее разрешения – так и не научилась делать то, что она не одобряет, и поздно было учиться, и, когда она так же резко скажет про слинг: «Если в слинге, то я с вами не пойду», я так же выйду из равновесия, но снова выберу ее, и вот я вернулась и высказала ей – уж вернулась, так промолчала бы, – что надоели мне эти прогулки пенсионерские по одному и тому же маршруту, а через некоторое время она перестала выходить из дому, и заданные маршруты кончились, и я вспоминала, как в тот навсегда памятный теперь день, едва сдерживая перезрелый свой подростковый гнев, говорила ребенку: «Смотри, бабушка кормит уток», – и оправдываю себя хоть тем, что пыталась сдержаться, и горюю, что воспоминание, как бабушка кормит уток, подсинено печалью, как в мультике «Головоломка», но тоном куда исчерней.

Священник скажет: это по-детски. Коллега и подруга скажет: это зарубка на память. Хорошее забывается, зато плохое врезается, как в камень. Я смутно помню первую неделю после объявления диагноза – она была полна нежности и невиданной бережности друг к другу, и как удачно, что муж уехал на рок-фестиваль и не мог разделить, убавив концентрацию, ни наше горе, ни наше единение. Надо ли говорить, что полгода мы не удержались на этой высоте и скоро опять зажили, как среднестатистические мать и дочь. Не помню даже, тогда ли мама впервые за жизнь сказала мне: «Ну что ж ты, детка» – когда я в суете и растерянности грохнула одну из баночек с только что купленным аптечным маслом. Я ждала справедливого попрека, а услышала только любовь. Не помню, да, зато отчетливо в памяти, что буквально за час-полтора до рокового известия, перевернувшего нас – да не перепахавшего, а будто подбросившего на месте и кинувшего, где были, какими были, только смятенными, смятыми судьбой, – так вот, незадолго до этого момента я опять сердилась на нее в мыслях своих. Я не хотела заходить в диагностический центр, да и не думала, что пустят с коляской, – она похлопотала о разрешении и позвала внутрь. И да, хорошо помню, что я, пролезая с коляской в приемную, думала о том, что вот опять все не так, как решила я, а надо было о том, что ей просто тяжело было выходить ко мне и она позаботилась о нас обеих. Но это я поняла куда позже, когда ее болезнь стала явной для меня не только в заключении диагноста.

Однажды она подначила и улыбнулась, а я надела забрало суровости, не разобрав, что она шутит по-доброму, а недавно подруга написала, что помнит ее деликатную улыбку, и я спросила себя, замечала ли раньше, что, да, она деликатна и беззащитна? Для меня это срыв шаблона – как ее вдруг девчоночьи прыжки по бетонным блокам в лопуховой глухомани района, – помню, как резко одернула вдруг, перепугавшись за нее, как может бояться за мать только малолетка.

Был когда-то совсем смешной случай: в телефоне квакнуло, и мама сказала, услышав: «Блям!» – но мне показалось, она опять говорит: прямо, мол, сядь прямо. Сохранилась детская открытка, в которой я обещаю ей чистить нос и есть морковь с творогом. Это был семейный стеб, но жаль теперь, что открытка не отразила других ее свойств, потому что бдительная забота не главное, почему я ценила мамино общество.

Читавшая Берта Хеллингера, я все равно мечтала воздать ей – упокоить почетно на диване, сделать приглашенной к чаю куклой в моем игрушечном домике, где я наконец азартно вожусь с румяным пупсом и высоким Кеном. И ее замечания, и попытку переустроить мой домик встречала в штыки – расстраивалась, что ей, против ожидания, неуютно. И только однажды, чувствуя, как подкатывает детское раздражение оттого, что ей опять виднее, что кому и как делать, вдруг вся перевстряхнулась внутренне и просветлела: это же к ней сейчас вернулись силы, это же ей лучше, вот она и принялась за обычное мамское, заботливое, доминантное. Она высказывала с дивана мне и зятю, она никогда не заискивала и никому не боялась говорить и теперь говорила храбро, надеясь, что я поняла: «Правильно я вас поругала, да? А то бы вы…» – ну вот да, именно, завели бы мопса.

Даже в хосписе она подскажет мне, как лучше поступить с единственной для питья соломинкой, и я признаю наконец: «Друг мой, скажу – мы так часто называли друг друга, – друг мой, ты страшно умен, – и добавлю: а я так глуп», имея в виду не соломинку эту, а всю нашу общую жизнь, обрывающуюся, как доска в океан.

После очередного примирения и моего безутешного раскаяния мама скажет: «Ты думала, я конь. А я давно уже не конь». Она открыла мне глаза, но я все равно вижу другое: маму на коне, как на одной из точных иллюстраций в книге малышовых стихов Маши Рупасовой, где «мамин человечек» едет с мамой на красном коне.

Мама-рыцарь, мама-герой, мама может – и как же она не конь?

Она пришкандыбала в детскую поликлинику раньше меня с коляской – ребенок призахлебнулся, и она настояла, чтобы срочно его к дежурному врачу. Она подсунула загодя купленную в «Ашане» и сначала принципиально отвергнутую мною соску – я тогда тряслась за грудное вскармливание и читала, что подделка оригиналу конкурент, а мама смеялась: что же он, соску от груди не отличит? – подсунула в поликлинике, когда голосил, и спасла нас от бегства, а ребенка от срыва и сказала: «Что, будешь мамочку слушать? Мамочка полезная?» Она так хорошо понимала малыша – говорила: «Что, ты кричал, а тебе ничего не дали?» – и поясняла, когда он впервые был замечен за хватанием и жеванием ноги: «Ножки мелькают, их так много – приходится ловить!» – и подсказывала: «Он сообщил тебе, что хочет на ручки». – «Как?!» – «Ну, забульбулькал!» – и выгораживала передо мной, потрясающей отяжеленным подгузником: «Ну что ты, он чист, как голубь!» – и умилялась: «О, щечку мнет улыбка», – и насмешничала, когда я сетовала, что он втянул мою грудь, как соломинку: «Он сделал из тебя соломинку – сделает и лапоть», – и велела приглушить свет, чтоб убаюкать, и убаюкивала, и тогда говорила с чувством выполненного долга: «Клиент готов».

Я так жадно стремилась доказать ей что-то, и сегодня сказанное ею мимоходом: «Мне нравится, как ты относишься к ребенку» – придает уверенности настолько, что понимаю: она теперь такой и останется для меня – последней инстанцией, где правда.

Мать невидимо говорит с каждым из нас, считают психологи: перемещается в осторожничающую, чуть что охающую и, когда страшно, прикрикивающую часть сознания. В своем внутреннем голосе, прислушавшись, можно легко различить ее заботливые покрякивания.

Мама не конь, конечно, а большая утка. Это мой психолог навела меня на этот образ, вдруг утоливший все мои терзания. «Понимаете, – сказала она, – вы как в сказке про гадкого утенка. Утенку этому гадко самому от себя – вот в чем дело. Ему кажется, он такой неловкий, длинный, неприглаженный, все портит. А маме-утке что – это же ее утенок, ну да, длинноватый, ну да, пригладить бы его, но он – ее и потому ей безусловно нравится».

И тут вдруг до меня что-то дошло про маму-утку. Я должна была понимать, что она слабеет, что она уходит, что не время топорщиться длинношее и унывать неприглаженно, но я до конца не могла себе представить, что она не утка. Не моя большая утка.

Мама для меня до конца была конем и большой уткой, вот в чем дело. Я до последнего была уверена в ее, как говорит Людмила Петрановская, доминантной заботе.

И пусть я в том возрасте, когда забота тяготит, а доминантность не привязывает, а отторгает, и пусть мы были смешны и печальны в наших тесных, из детства еще ролях – сейчас мне приятно вспомнить маму той, кому можно было дать отпор. Не послушаться ее твердой решимости. Или принять помощь и почувствовать, как вместе славно и скоро плывется в утином нашем пруду.

Мы твои, мама, да, мы твои утята и мопсы. Сидеть бы тебе с нами еще и сидеть.

9 февраля 2018

Потрать с толком

Благодаря телеграм-каналу Жанны Галиевой Pop/Art, выложившей ссылку на публикацию «Афиши» о лучших новых российских мультфильмах, посмотрела «Два трамвая» Светланы Адриановой. Мамонтенок-наоборот: там малыш хватает маму за хвостик, а здесь маму заботливо берут на прицеп. История про два трамвая – маму и сына – для меня вроде басни Толстого: про то, что сначала оберегают нас – потом оберегаем мы. Или заповеди семейных психологов: как заботиться, этому ребенку неоткуда научиться, кроме как от родителей, так что каждый к старости встретится с отражением своей давно забытой возни с вроде бы ничего не понимавшим и зла не помнившим грудничком.

Самый страшный и достоверный момент в фильме, где юный трамвай подпрыгивает на рельсах и отрастил усы, – это когда он возвращается в депо, как на родную кухню в однушке, и смотрит, смотрит по углам, и вертит фарами – шарит повсюду, где еще есть следы мамы, но нет ее, и он катится прочь, и звенит, и зовет, как звенела и звала его в детстве она, а вокруг те же пассажиры, та же дама с младенцем в окошке, те же птицы и дворник берется за свой повседневный труд – все как обычно, мир не дрогнул, рельсы не пошли волнами, и ураганом не смело все остановки на свете, а для него кончено.

Но еще страшнее, чем этот момент в мультике, который все же выходит на утешительный финал, – дежурная, сомневаюсь, что выстраданная рассудительным автором обзора мультфильмов, мораль: «Многие родители вполне обоснованно не находят нужным говорить с детьми о старости и смерти. Однако это вещи, которые рано или поздно потребуют объяснения. Чтобы не придавать подобной теме излишнего драматизма, можно показать им этот мультик. Учитывая, что все дети до определенного возраста эгоцентричны, осознание того, что в жизни все не вечно, поможет им постичь простую, но важную истину: нужно ценить то, что имеешь, и тех, кто рядом».

Ценить то, что имеешь. Самый главный упрек себе – что не ценил, ценил недостаточно, не понимал, упустил, недоответил, недоотдал, недосказал, недообнял.

Корила себя и я. А потом – после разговоров с подругами и психологом и особенно после вчерашнего, в ночи, мультика, включенного за спиной кормящегося сына и в обход собственного страха, что щас вот правда посмотрю – и толкнет: как нужно, нужно было ценить! – потом поняла.

Излишнего драматизма, конечно, не станем придавать, будем сразу растить из детей невротиков.

Невинная история двух трамваев – о здоровой заботе, о природном энергообмене, о цикличной смене возрастов, о кругообороте силы и немощи, в котором сама жизнь.

Ценить – значит расти при маме и толкать ее трамвайным своим рожком в бок. Ценить – значит звенеть призывно и бросаться вытаскивать маленького трамвайчика из ямы. Ценить – это когда тебя тащат из ямы, куда ты упал, заигравшись, схватить заботливо свалившуюся вместе с тобой игрушку.

Ценить – это шалить и сбегать, ценить – это вымотаться и взгрустнуть.

Ценить – это быть рядом день за днем, как будется. Жить как живется.

И никогда не вкладывать, чтобы в старости получить дивиденды.

И никогда не слушаться, чтобы только потом не пожалеть.

Ценить – не дрожать. Ценить – не тревожиться. Ценить – не представлять, как потеряешь и заплачешь, потому что это и значит, что несовершен боящийся в любви.

Есть деньги – трать. Есть мама – отстаивай свою независимость. Есть сын – попроси его почитать, пока допишешь. Есть муж – напомни, что обещал заехать в «Леруа».

Люби их в полную силу и верь, что они не сломаются.

Люби и верь, что они живы.

Цени, что живут.

И живи в ответ.

Потому что все люди, пока живут, эгоцентричны.

И плачут, когда теряют, о себе. О том, как же они – теперь.

И только когда решатся любить, зная, что потеряют, тогда-то ценят с сияющими дольше жизни лицами, самоотверженно ценят любимых.

15 февраля 2018

Вместо встречи

А вот почему я верю в бессмертие души – потому же, почему верю вообще. Моя религиозная вера сильна, как вера знахарки в травы, но тем и слаба: я верю, потому что знаю, что это – работает. Знаю, что от Бога не укроешься, что после исповеди легче, что от Причастия свет пробивает на много дней вперед, как луч пробивает окно, пока сама не задернешь пыльным, не замылишь скользким, не укроешься в прежнее, темное, сырое. А души – души умерших снятся живыми.

К сороковому дню я загадала, хотя загад не бывает богат. Но дважды, с двумя другими ушедшими людьми, у меня – сработало, поэтому я верила, что и мама не подведет. Сорок дней после смерти надо читать молитвы – Псалтирь не пошла, и я выбрала акафист за единоумершего. В текстах молитв уже все сказано за нас и лучше нас, и я, как в первый раз, взволнована образами акафиста, особенно вот этим: «он(а) уснул(а) с надеждою, подобно Нилу-реке перед холодной зимой». Моя мама уснула, моя мама «села в лодку и уплыла», как писала Марта Кетро в коротком эссе о сне, пробивающем границы и защиты выросшей дочери воплем тоски и детского отчаяния с берега, откуда будто бы, не спросясь, себе на уме, со своим скрытым умыслом, мама уплывает в лодке к большому кораблю, чтобы уплыть на нем еще дальше.

Уснула, не более, или уехала, куда не дозвониться, – так я и чувствую это с самого начала, и даже неудобно стало от внезапного звонка подруги, отметившей, что у меня веселый голос. Горя нет, пока мама есть, а она у меня перестала быть в доступе, но не перестала быть. Так чувствую, да, пока кто-нибудь или что-нибудь со стороны не обналичит факт отсутствия. Сосед мглистым утром нагнал меня, увязшую с коляской в снегу, так что не уклониться от вопроса в лоб: «Что ж ты не сказала, что мамка умерла?» – не вильнув, ответила, что не хотела говорить. Неведение других – тоже форма бессмертия. Я думала, он обидится, я спешила на литургию, к автобусу, а он на работу, к машине, и над межевым сугробом мы расстались, и я покатила в слезах, оттого что он тронул меня своей большой рукой главы семейства, а я схватила эту руку обеими своими руками, когда он сказал: «Ты, это, не расстраивайся. Мамка у тебя была хорошая».

Кончается зеленый иранский чай, который она привезла из Средней Азии. Выбросила сыр фетаксу, который она просила купить, но не полюбила. Уходят рулоны бумаги по семь рублей, купленные ею для процедур.

Куплено первое платье без ее совета и непременной при ней примерки с цыганочкой и смехом. Расставлены крупы и макароны на полках так, как она требовала расставить при ней, но руки не доходили. Сделаны вылазки в гости, куда бы она не пустила по морозу да с малышом, а самим малышом – первые ползки.

А что за это время произошло с ней?

Акафист – способ достучаться в дверь без замка. На сороковой день или немного позже ко мне в снах приходили два человека, о которых читала молитвы. Совсем не старый еще коллега по работе и дядя, мамин брат, недотянувший до пенсии. Оба ушли, можно сказать, от разбитого сердца: от чувства, что жизнь их перестала любить.

Сон лечит – это еще одно мое верное знание. Во сне сокровенный ум нащупывает тропы спасения и утешения. Недаром так долго ко мне в снах приходили те, с кем наяву дело закончилось травматичным разрывом. Помню самый показательный терапевтический сериал – про мужчину, с которым я впервые пережила отвержение. В первой серии мы ехали в вагоне метро, спинами друг другу, и мне было мучительно от этого вывернутого наизнанку объятия. Во второй я ехала в автобусе мимо скучных высотных домов и знала: в одном из них живет он, и мне было спокойней от тройной заслонки окон, стен и расстояния, защищавших меня от источника душевной боли. В завершающей серии сезона мой герой возлежал и наконец пытался меня обнять, а я посидела рядом, попрочувствовала его неубедительные попытки, а затем, вдруг подумав: «Зачем мне это?» – поднялась и ушла прочь. Проснувшись, я поняла, что излечилась.

Сон лечит, но тогда и люди во сне только фигуры терапии, проекции личной травмы. Как ни приятно мне было думать, что вот я во сне выговорила тому, кто давил, или обласкана тем, кто бросил, – мне хватало здравого смысла понять, что видимое исправление контакта случилось только на моем конце провода, а дальше все равно – обрыв, и току между нами не протечь.

Однажды в детстве, когда на очередное лето меня отправили к бабушке в Киргизию, мама пришла ко мне во сне, помню, такая немного не своя мама-дама, в большой шляпе. И обещала – по моей настоятельной, упертой просьбе, – обещала сниться каждую ночь. Этот урок я запомнила на всю жизнь: она обещала сниться каждую ночь – и не пришла уже на следующую. Не надо сходить с ума: моя мама не знает, что обещало мне мое грустное воображение. Сон сбывается, пока снится.

Но сны, о которых я думаю теперь уже сороковой день, другие. Они по пробуждении оставляют чувство, что контакт состоялся.

Умерший коллега по работе не приснился – явился мне на темной зимней улице, и путаное плутание сна привело нас в храм, куда он вошел с трепетной радостью и свечек прикупил; его святая радость запомнилась, как новое, никогда не бывалое при жизни. Мой дядя явился в гробу, как бы на собственном отпевании: мы с мамой читаем над ним «Отче наш», и он с тугой, через усилие, может быть, пробивающее незримую мембрану между «там» и «тут», дикцией вдруг подхватывает слова и молится вместе с нами. Потом мне снится, что я радостно спешу домой мимо десятилетиями знакомых перекрестков и магазинов, потому что знаю: дядя жив, он вернулся, у нас будет второй шанс зажить вместе – не ругаясь, не захлебываясь в печали, не кляня судьбу. Эта вторая часть – мой разговор с собой, это я себя лечу сослагательной мечтой. Но начало сна – нет, оно не про меня и не только для меня. Я верю, что это встреча, контакт.

В обоих случаях я просыпалась с уверенным знанием, что смерти нет, что оба ушедших живы и что сон означает: им там, по убогим молитвам нашим и бесконечной Божьей милости, наконец хорошо.

«Я посылала тебе флюиды, а ты не пришла» – одна из самых пронзительных фраз мамы, запомнившихся мне из нашего последнего, страдного полугодия. Взрослый же человек, и мобильную связь уже изобрели, да и спит за стенкой, рукой подать, но она лежит, тревожная от позывов болезни и мыслей, не спит и не смеет прийти, а вместо этого по-детски уповает на силу желания: если как следует позвать, прилетит вдруг волшебник.

Мой акафист о ней – не флюиды, однако, а стук. Страшный глухой стук в стену, который услышала однажды к ночи, и лениво удивилась, и сонно осталась в постели, а это мама достукивалась через стену – звала уже не как ребенок, а как подросток, отчаявшийся ждать чудесного вертолета. По-взрослому вызванивать меня она научится в самые последние дни, когда мы обе почти перестанем спать, и я научусь взмывать по первой трели – не столько даже от страха за нее, сколько страха перед ней: я знала, что бываю ленивой и неловкой, и боялась нерасторопностью ее подвести.

Вот и в эти сорок дней, бывало, я ее подводила. Пропускала дни, потом дочитывала круг акафиста повторно, задним числом и не всерьез, тоже как-то по-детски фантазировала, что вдруг моя молитва о ней как вода в песке, как трава в камне, как свет в трюме: я прочитала, что с девятого по сороковой день душа томится в аду, и видела ад как пространный и необжитой каменный город, где маме уютно и тепло, только когда я ее поминаю.

И однако я с грехом пополам, то слёзней, то рассеянней, на прогулке или над кашей для прикорма, в автобусе до рынка или дома у окна, обняв недовольно булькающего ребенка, молилась и надеялась на чудо сорокового дня. На сон-встречу.

Эти сорок дней она восполняет – исполняет обещание давнего, забытого лета: снится едва ли не каждую ночь.

Первые ночи я не вижу ее во сне, просто чувствую, это чувство очень легкого, лишенного веса и силы, до прозрачности спокойного присутствия. С этим невесомым присутствием я странствую по местам, наутро убеждающим меня, что побывала на подступах к иному миру.

Кукурузное поле до горизонта. Большая чадная кухня, куда нас смывает грязной пеной по шаткой лесенке. Институт наций – «там» открыли для нас такой, специально на одну нашу ночь, – с изящной и чистой посудной лавкой; в институте особенно ценно, что я в процессе учебы собиралась в экспедицию в Азербайджан, а моя мама по факту родилась в Баку.

Невесомое, неслышимое присутствие тоже для меня убедительнее любых явок: мама еще не родилась «туда», как бы недоразвоплотилась, ее не засекают радары ни этой, ни той жизни.

Я уже не говорю про застолья во сне – и банки с медом по антресолям, и покойного дядю, пришедшего, как я понимаю даже во сне, помянуть маму за тризной.

Был еще странный сон без нее, а с подругой и приятельницей, с которыми мы пересекали реку, заворачивали за гору и ныряли, торопясь, потому что за нами топала целая экскурсия, в горную пещеру – ход в иной мир. В том мире дышали водой, скользя по-над речкой, и на горной фабрике высились выработанные горки цветного, как карандаши, графита. Я искала синий и повторяла: «Кобальт, кобальт» – потом прочла в интернете, что у названия этого элемента мистические корни.

Впервые после ухода мама является мне молодой и кудрявой, в поезде, но я даже во сне понимаю, что это ненастоящее: еще не проснувшись, отчетливо осознаю, что она, такая, всего лишь мое воспоминание.

Ряд снов сигналят о фантомной боли. Мама смотрит на меня доверчиво и кругло, и я внушаю ей, что вот ей сейчас явно лучше, и пусть только попробует съесть что-нибудь опять не то, и ей правда лучше, и она послушно заверяет меня, что ни за что, она будет себя беречь.

Пару раз она приходит к нам в кровать, как при жизни приходила полежать, пока муж на работе. В одном сне нас прерывает звонок в дверь – я собираюсь пойти открыть, но мама говорит: «Я открою», и я во сне раздумываю спокойно, что это наверняка звонят соседи и как же они удивятся, ведь они думают, что мама умерла. В другом я просыпаюсь, губами реально договаривая возмущенное: «Мама, ну ты как Лёша прям!» – а это она во сне, как муж часто наяву, тревожила внука за ручки и ножки, и я сердилась, как можно его из баловства будить.