Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Gatopardo ediciones

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Sprache: Spanisch

Un retrato estremecedor del absurdo de la guerra vista por un adolescente al que las bombas obligarán a madurar de golpe. Un clásico redescubierto de la literatura existencialista de posguerra. Holanda, mayo de 1940. Como tantos adolescentes, Karel se aburre profundamente. Aunque en Europa hace meses que ha estallado la guerra, en su calle nunca pasa nada. Vive con un padre pusilánime, una madre volcada en las tareas del hogar y unos hermanos con los que no se lleva bien. Asomado a la ventana, imagina las emociones que viviría si algo hiciera estallar en pedazos esa normalidad. «Ojalá cayera una bomba», piensa entonces. Karel debería haber recordado que hay que tener cuidado con lo que se desea, porque esa misma noche Alemania invade Holanda. A partir de entonces, y en apenas seis días, se enamorará de la hija de la excéntrica amante judía de su tío, probará el tabaco y el alcohol, fantaseará con un huir a Inglaterra y acabará lejos, incapaz de volver a casa y víctima de la devastadora realidad de una guerra que él mismo ha deseado. Publicado originalmente en 1950, este clásico de la literatura neerlandesa rezuma el existencialismo de la posguerra: la soledad, la búsqueda del sentido de la vida, las dudas sobre la presencia de un poder superior y la inquietante noción de que nunca llegaremos a entender del todo al prójimo. La crítica ha dicho... «El Vermeer de la generación de los cincuenta, un escritor capaz de ralentizar el lenguaje hasta transformar la lectura en una experiencia única.» Guus Middas, NRC Handelsblad «Un texto intenso e inquietantemente actual en el que podemos ver reflejadas las guerras del presente.» Katharina Borchardt

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 146

Veröffentlichungsjahr: 2025

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Ojalá cayera una bomba

Ojalá cayera una bomba

gerrit kouwenaar

Traducción de Gonzalo Fernández Gómez

Título original: Val, bom

Copyright © herederos de Gerrit Kouwenaar, 1950

Edición original publicada por Em. Querido’s Uitgeverij bv,

Ámsterdam y Uitgeverij Cossee bv, Ámsterdam.

Esta edición se ha publicado gracias a un acuerdo

con Cossee International Agency.

La editorial reconoce con gratitud el apoyo

de la Dutch Foundation for Literature.

© de la traducción: Gonzalo Fernández Gómez, 2025

© del prólogo: Gonzalo Fernández, Gómez, 2025

© de esta edición: Gatopardo ediciones S. L., 2025

Rambla de Catalunya, 131, 1.o- 1.a

08008 Barcelona (España)

www.gatopardoediciones.es

Primera edición: febrero de 2025

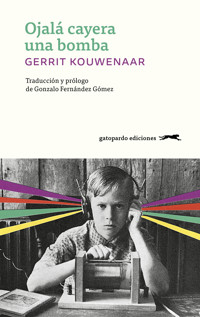

Diseño de la colección y de la cubierta: Rosa Lladó

Imagen de la cubierta: © Rebecca Roe

Imagen de la solapa: © Jack de Nijs

eISBN: 978-84-129676-5-4

Impreso en España

Queda rigurosamente prohibida, dentro de los límites establecidos por la ley,

la reproducción parcial o total de esta obra por cualquier medio o procedimiento, ya sea electrónico o mecánico, el tratamiento informático, el alquiler o cualquier otra forma de cesión de la obra, sin la autorización previa y por escrito de los titulares del copyright. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.

Índice

prólogo

ojalá cayera una bomba

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Nota del traductor

Gerrit Kouwenaar

Sinopsis

Otros títulos publicados en Gatopardo

PRÓLOGO

Los lectores de novelas no necesitan a nadie que les diga cómo tienen que leer o interpretar un texto. La ficción habla por sí misma. Pero las novelas viajan en el espacio y en el tiempo y, en algunos casos, los lectores de una cultura y época distintas sacarían tal vez mayor provecho de la lectura si contaran con algún tipo de asidero contextual. Esta novela es uno de esos casos, pues, si bien se trata de un relato de ficción que refleja cierto desasosiego adolescente de carácter universal —y por lo tanto reconocible para cualquier lector—, con el paso del tiempo se ha convertido también en un artefacto documental que permite formarse una idea muy precisa de cómo vivió las primeras jornadas de la ocupación nazi toda una generación de holandeses. El marco histórico de la narración —muchos de cuyos aspectos solo están implícitos en el texto— y las circunstancias personales del autor —en cuyas vivencias personales está inspirado el relato— son los asideros que pretende ofrecer este breve prólogo.

El 10 de mayo de 1940, a primera hora de la madrugada, la Alemania nazi invade los Países Bajos, que hasta aquel momento habían confiado en permanecer al margen de la guerra al amparo de su neutralidad histórica. Comenzaba así la ocupación de Holanda, que se prolongaría durante cinco largos años y, hasta el día de hoy, constituye el hecho más traumático de la historia reciente de los holandeses. Ojalá cayera una bomba narra la noche de la invasión y los primeros días de la ocupación nazi desde la ingenua perspectiva de un adolescente con un caso grave de aburrimiento existencial.

Gerrit Kouwenaar nació en Ámsterdam en 1923 y, al igual que muchos otros miembros de su generación, no era del todo insensible a los encantos de una guerra que prometía grandes emociones. Aquella madrugada, con dieciséis años de edad, Kouwenaar se asomó expectante al balcón de su casa y rastreó el cielo en busca de bombarderos alemanes, lo mismo que hicieron millones de holandeses y lo mismo que hace Karel Ruis, el héroe de su novela:

La desgracia ha caído sobre nosotros, pensó Karel, no sin cierta satisfacción. Tenía un cosquilleo similar al que solía sentir la víspera de su cumpleaños. Una agradable sensación de vértigo borboteaba en su estómago.

En 1984, en una entrevista concedida a la revista Literatuur, Kouwenaar explica que no necesitó inventar gran cosa para escribir aquella escena: «Lo que piensa Karel en primera instancia es algo muy normal en un chaval adolescente: “Ojalá ocurra algo, aunque sea una guerra, que ponga este muermo de vida patas arriba”. Yo creo que muchos jóvenes de cualquier época flirtean con ese tipo de ideas».

Kouwenaar, sin embargo, no tardó en distanciarse de ese infantil deseo de vivir grandes emociones a cualquier precio. Su padre era un conocido periodista que seguía de cerca la actualidad internacional y comentaba las noticias a la hora de las comidas, y Kouwenaar no había olvidado la lección de su profesor de historia la mañana después de la noche de los cristales rotos, en 1938, por lo que, a pesar de su edad, tenía muy claro cuál era el sector de la población más amenazado por la llegada de los nazis. «En aquella época, Ámsterdam-Zuid estaba lleno de judíos alemanes refugiados», dice en la ya citada entrevista, «lo cual le daba un aire distinto a aquel ensanche de la ciudad que ya bastante peculiar era de por sí, un aire distinguido, elegante, en las antípodas de lo que se consideraba típicamente holandés. Las casas de aquellos niños eran de lo más singular, con muebles modernos y cuadros extravagantes, pero a menudo desordenadas, como si estuvieran siempre en medio de una mudanza».

Ese es el recuerdo histórico en el que están basados los personajes de la señora Mexocos y su hija, las extravagantes judías que desempeñan un papel crucial en el desarrollo psicológico del protagonista, desde la ilusión inicial por la conmoción bélica hasta el posterior desengaño y el horror por la devastadora realidad de la guerra.

Además de ese, hay en la novela otros datos autobiográficos bien documentados en distintas obras. La figura del tío Robert, por ejemplo, está basada en un tío de Kouwenaar con quien estuvo alojado el autor durante sus estudios en Alkmaar, entre 1940 y 1941. El nombre del protagonista, Karel Ruis, es el apodo que le pusieron a Kouwenaar sus compañeros de prisión en Utrecht durante los seis meses de reclusión que cumplió en plena ocupación nazi —entre mayo y noviembre de 1943— por su colaboración con revistas ilegales. Traducido de forma libre, Karel Ruis vendría a ser algo así como «Carlos el Charlatán». También se ha constatado la historicidad del cuaderno que rompe el protagonista antes de irse de casa, el cual se ha conservado en el legado de Kouwenaar y contiene puberales anotaciones del autor sobre un cándido enamoramiento adolescente en el invierno de 1939-1940. Y también existe la fotografía que recuerda Karel Ruis durante su paseo por el parque, en la que aparece el autor con dos años de edad sentado en un cochecito de bebé con un sombrerito y una carta en la mano, tal como describe la novela.

Pero lo relevante, más allá de los detalles concretos, es que el relato está fuertemente inspirado en las vivencias personales de Gerrit Kouwenaar, lo cual le confiere un alto valor documental. Ojalá cayera una bomba, sin embargo, no es un libro de historia ni un reportaje periodístico, sino una genuina obra de ficción. Las circunstancias específicas del bombardeo descrito en la novela, por ejemplo, están tergiversadas por el autor, pues la ficción cuenta con la prerrogativa de poder burlar la precisión histórica. Y, aunque el relato contiene elementos muy reconocibles de Ámsterdam, el autor se cuida mucho de ofrecer precisiones geográficas y se toma la libertad de mezclar en su narración particularidades históricas que corresponden a Rótterdam. No obstante, del mismo modo que sería una pérdida de tiempo documentar los errores históricos de Guerra y paz sobre las guerras napoleónicas —como señalaba Vargas Llosa en el prólogo de La verdad de las mentiras—, sería un ejercicio vano analizar de manera concienzuda la veracidad histórica de los detalles que configuran el telón de fondo de las aventuras y desventuras de Karel Ruis.

6

En mayo de 1940, a los dieciséis años de edad y coincidiendo más o menos con la invasión de la Alemania nazi, Gerrit Kouwenaar escribió sus primeros poemas. Cinco años y una guerra mundial después, Kouwenaar ya iba camino de convertirse en uno de los poetas holandeses más importantes del siglo xx y uno de los principales exponentes de la generación de los 50 en los Países Bajos, caracterizada por su afán de experimentación y búsqueda de nuevas formas con las que se aspiraba a definir el «ser humano total» mediante la fusión de razón y sentimiento. La Segunda Guerra Mundial le enseñó a Kouwenaar que «las palabras no son más que cascarones vacíos si no les damos contenido con nuestra vida, nuestro cuerpo y, en definitiva, nuestra propia mortalidad».

En 1949, tras casi una década dedicado de forma exclusiva a la poesía, Kouwenaar hizo una primera aproximación al género novelístico. En el plazo de dos años, escribió tres novelas cortas en las que ofrece tres perspectivas distintas de la guerra. Ojalá cayera una bomba es la más aclamada de ellas, reeditada una y otra vez y, hasta el día de hoy, leída, descubierta y redescubierta por miles de lectores holandeses. Tras aquella breve incursión en la narrativa, Kouwenaar regresaría de forma definitiva a la poesía y dos décadas después, en 1970, obtendría el premio P.C. Hooft, mayor galardón de las letras neerlandesas, por el conjunto de su obra.

Ojalá cayera una bomba vio la luz en 1950 en la revista literaria De Gids y en 1956 se publicó por primera vez en forma de libro. Enmarcada en el realismo social e imbuida de las preocupaciones existencialistas de la década de 1950, la novela de Kouwenaar tiene además el mérito de ofrecer una sutil visión humanizadora de los soldados alemanes, lo cual era sumamente excepcional en aquel momento, cuando aún había transcurrido tan poco tiempo desde la guerra. Con ello, podría decirse que Gerrit Kouwenaar se adelantó más de una década al análisis filosófico de Hannah Arendt, que en Eichmann en Jerusalén (1963) acuñó la expresión «la banalidad del mal» para expresar la idea de que los nazis, a fin de cuentas, no eran monstruos dotados de un sentido de la crueldad distinto al del resto de los mortales, sino personas corrientes al servicio de una inmensa maquinaria burocrática.

La presente edición, primera en español, acerca por fin al público hispanohablante esta obra esencial de la literatura neerlandesa que arroja una luz hasta ahora desconocida en nuestro ámbito lingüístico sobre un momento crucial de la Segunda Guerra Mundial.

Gonzalo Fernández Gómez,

Bussum (Países Bajos), agosto de 2024

OJALÁ CAYERA UNA BOMBA

1

El chaval estaba en la sala mirando por la ventana con una manzana mordida en la mano. Masticaba mecánicamente. La criada de la casa de enfrente acababa de terminar de limpiar los cristales y volvía en ese momento por la acera cargando a duras penas con la escalera y el cubo, a causa de lo cual se le subía un poco la falda. Durante un brevísimo instante, justo antes de que la puerta se cerrara tras ella, el chaval vio de forma nítida los pudorosos muslos de la muchacha, repentinamente turbados por su inadecuada desnudez. Lentamente, el chico puso en marcha de nuevo el mecanismo rumiante de sus mandíbulas. Eran alrededor de las cinco. No se oía el menor ruido. La calle, desolada y sin árboles, parecía un decorado bajo la luz entre amarilla y rosácea de la tarde primaveral. Su campo visual abarcaba exactamente doce casas idénticas.

El chaval se quedó mirando la puerta cerrada y trató de imaginar lo fabuloso que sería disponer de una especie de fórmula mágica con la que imponer siempre y en todo momento su santa voluntad. Se sumió en aquella ensoñación y le entraron unas ganas casi irreprimibles de cerrar los ojos, pero consiguió dominarse y se limitó a apoyar la cabeza suavemente en el cristal. ¿Qué haría si fuera un ser todopoderoso?, se preguntó. Me bastaría con concentrarme en algo y desearlo intensamente para que se hiciera realidad. El profesor de matemáticas se derrumbaría de repente tras el atril y su compás de madera caería al suelo con gran estrépito. Parada cardíaca, constataría el médico, pero solo yo conocería la verdad. Cada vez que me cruzara con una muchacha apetitosa, desearía que se postrara ante mí como una esclava y me entregara su amor, y ella cumpliría al instante mi orden telepática. Pero también obraría bien con mi asombroso poder, apresuró a corregirse mentalmente. Sí, también haría cosas buenas. Liberaría al mundo de Hitler, por ejemplo.

Aquel repentino arrebato de moralismo, sin embargo, le infundió una inmensa sensación de aburrimiento. Tiró la manzana mordisqueada a la papelera y puso la radio. El «Himno a la alegría». Todos los hombres volverán a ser hermanos. La bolsa mágica y el sombrero de los deseos, pensó. Romanticismo. Romanticismo puberal. Conocía esa palabra de los ejercicios de lexicografía. En sentido negativo significaba «lirismo desmesurado».

El chaval esbozó una sonrisa burlona y se concentró en la música para determinar si de verdad le gustaba. No, no me gusta, concluyó. Pero, obviamente, nunca lo admitiré. Es una pieza conmovedora, le diré a todo el mundo en actitud soñadora. Mentiré de forma consciente, pero guardaré las apariencias. En la vitrina hay un librito sobre la pubertad, un manual para padres sin imaginación. Los jóvenes son así o asá, dicen sus páginas, y los síntomas son estos, aquellos o los de más allá, pero todos tienen la cara llena de espinillas. Yo no tengo espinillas, y lo demás no lo puede verificar nadie, pensó con satisfacción y vergüenza a partes iguales. Se volvió lentamente hacia el interior de la sala. Su madre, que estaba cosiendo sentada a la mesa, alzó la mirada y señaló la tetera sin decir nada.

—Sí, gracias —dijo él.

—Sírvete tú mismo, si no te importa —contestó ella.

—¿Quieres una taza tú también?

Su madre asintió. Esto marcha, pensó el chaval mientras llenaba las tazas con mucho tiento. Ya no protesta cuando la tuteo.

—¿No deberías ponerte a hacer los deberes? —preguntó su madre.

—No tengo casi nada de tarea —dijo él—. Mañana por la tarde empiezan las vacaciones.

—Eso no es excusa para escurrir el bulto. Además, ya sabes que esta noche vienen a cenar el tío Robert y la tía Lisa, y con ellos siempre se hace tarde.

Él no contestó. Se tomaron el té en silencio. El chaval se levantó y observó su reflejo en las puertas de la vitrina. Mientras fingía escuchar atentamente la radio, deslizó la mirada por los lomos de los libros. Diario de guerra de Stijn Streuvels. Primera Guerra Mundial. Agosto de 1914, un sol de justicia. El ejército alemán se adentra en Flandes. Ulanos —la caballería ligera alemana— enarbolando gallardetes ensartados en lo alto de sus lanzas. Cascos de acero con protección especial en la nuca. También estaban allí El fuego de Henri Barbusse y El camino de vuelta de Erich Maria Remarque.

Europa estaba ahora otra vez en guerra, pero apenas había combates. El profesor de historia, sin embargo, decía que ya los habría, y que esta vez Holanda no se salvaría de la quema. A veces, el buen hombre se enzarzaba en extensos debates con una alumna alemana, una de las inmigrantes judías que iban a su colegio. Lieselotte Stengel, una chica muy simpática, con su vestidito tirolés y su rebequita a juego. Alemania, por supuesto, volvería a perder la guerra. Y, una vez más, habría infinidad de muertos. La guerra es algo abominable, pensó. Y no digamos ya la muerte. ¡Aquella joven que vio recién atropellada! El chaval acababa de salir del colegio. Había un corro enorme de gente en torno a un cuerpo tirado en el asfalto. Un cuerpo sin cabeza. Encima de sus hombros no había más que una masa pringosa de color rojo. Ni rastro de su pelo. La había atropellado un camión. Las ruedas dobles le habían aplastado la cabeza. El conductor del camión estaba llorando sentado en el bordillo de la acera, pero nadie le prestaba atención. Un señor gritaba una y otra vez: «¡Hagan hueco, hagan hueco! ¿Alguien tiene una manta?». Y otro preguntaba: «¿Hay algún médico presente?». Como si aún pudiera servir de algo un médico. Y, mientras tanto, nadie se ocupaba del conductor del camión. Todo el mundo miraba a la chica muerta, tendida bocarriba en el asfalto con los pies modosamente juntos, zapatos de tacón, un jerseicito verde y pechitos puntiagudos. Decapitada. ¿Era rubia o morena? Nadie lo sabía, pero la cuestión era que estaba muerta. Eso era la muerte. El chaval lo vio y se fue a casa. Hasta varios días después, sin embargo, no se puso malo de verdad y empezó a tener pesadillas, como cuando vio aquella película de la jungla en la que un cocodrilo se tragaba a un hombre de un bocado, sorbiendo ruidosamente. Lo único que quedó de la víctima fue su sombrero flotando en medio de una mancha oscura en la superficie del agua. Era una película para mayores de dieciocho años.

¿Y si les pasara algo a mis padres? ¿Lloraría su muerte?, se preguntó. ¿Me preocupa que pudiera llegar aquí la guerra? El chaval negó con la cabeza. Al contrario, me encantaría que aquí también hubiera guerra, pensó. Ojalá la haya. Ya sé que no está bien desear que haya una guerra, pero me encantaría que la hubiera. Sería emocionante. Lirismo desmesurado, pensó. Peor aún. Qué asco doy, murmuró de forma casi audible. Desolado, se frotó las manos y una sacudida de calor recorrió su cuerpo.