3,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Neue Erde

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

»Also habe ich Unfrieden zwischen Artus und Mordred und den Zorn geschürt... Ich sollte um Frieden ersuchen, damit nicht noch mehr Königssöhne der Insel von Britannien erschlagen werden. Und obwohl Artus mir die gerechtesten Worte, die ihm einfielen, mitgab, überbrachte ich Mordred die schlimmsten, die mir in den Sinn kamen. Und deshalb nennt man mich den Schlächter Britanniens, denn dadurch kam es zur Schlacht von Camlann.« Iddawe, der Bote - Traum des Rhonabwy, Mabinogion Diese Buch ist der Lebensbericht des Mordred of Orkney, Sohn des sagenhaften König Artus. Er war der Merlin, ein wahrer König und der, welcher wider Willen seinen Vater erschlug. Aus alten Quellen genau recherchiert und ungeheuer spannend erzählt, ist dieser Roman die schon lange fällige Rehabilitation eines der größten Bösewichter der Literaturgeschichte.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 1091

Veröffentlichungsjahr: 2014

Ähnliche

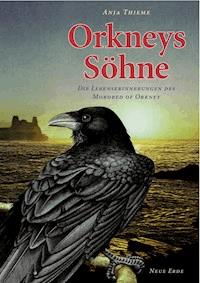

Anja Thieme

Orkneys Söhne

Anja Thieme

OrkneysSöhne

Die Lebenserinnerungen desMordred of Orkney

Orkneys Söhne

Anja Thieme

© 2002 Neue Erde GmbH

Alle Rechte vorbehalten.

Titelseite:

Illustration: Will Worthington

Gestaltung: Dragon Design, GB

Satz und Typographie:

Dragon Design, GB

Gesetzt aus der Minion

Kalligrafie: Ann Bowen

ISBN 978-3-89060-321-6

eISBN 978-3-89060-167-0

NEUE ERDE GmbH

Cecilienstr. 29 · 66111 Saarbrücken

Deutschland · Planet Erde

[email protected] · www.neue-erde.de

INHALT

Prolog

1. Teil –

Die Brüder von Orkney

2. Teil

Das Herz eines Königs

3. Teil

Listiger Rat

4. Teil

Die Farben der Königin

5. Teil

Die schwarze Sonne

6. Teil

Der alte Segen

7. Teil

Das Land des Raben

Epilog

Danksagung

Landkarten

Erläuterungen: Stammbäume und Namen

Anmerkungen

Quellennachweis

Prolog

Gwydion erwachte mit einem tiefen Seufzen. Er hatte wieder diesen Traum gehabt, der ihn nun schon seit Jahren verfolgte und ihn immer vor der Zeit hochschrecken ließ. Es war, als ob er in seine eigenen Augen sähe, doch in ihnen war etwas, das nicht seine Seele widerspiegelte: Verzweiflung, Schuld und Reue. Gwydion war jung, eben sechzehn Sommer hatte er gesehen, und solch dunkle Seiten des Schicksals waren ihm noch nicht begegnet. Noch im Halbschlaf begann sein Geist, wie jeden Morgen, nach der Antwort zu suchen. Waren es die Augen seines Vaters, die er sah? Nein, das konnte nicht sein, einen solchen Ausdruck hatte er auch in Ravens Blick noch nie gesehen. Sein Vater schaute ihn stets mit Anerkennung an und mit Liebe. Und es war das in seinem Blick, was seinen Charakter ausmachte: Stolz, Schläue und eine gewisse lächelnde Bosheit. Gwydion wischte sich mit dem Ärmel seines Hemdes über die Stirn, als könne er damit dieses Bild aus seinem Kopf vertreiben, und erhob sich, verärgert die lange Strähne über seinem linken Auge hochpustend, die ihm ins Gesicht fiel. Er schüttelte den Kopf, zog sich seine Kutte über und blickte seufzend an sich hinunter.

»Götter, ich sehe einfach grauenhaft aus«, murmelte er. Nur noch zwei Wochen. Zwei Wochen, bis er auf die Orkneys zurückkehren und dieses gräßliche, unförmige Ding aus ungefärbtem, groben Leinen gegen anständige Woll- und Lederkleidung austauschen durfte, wie sie einem jungen Mann seines Standes entsprach. Er wollte die Gedanken an die Heimkehr gerade beiseiteschieben, als ihm der Bote wieder einfiel, der am gestrigen Abend mit einem Brief seines Vaters und einem Kräuterbeutel im Heiligtum angekommen war. Als Conn, der oberste Druwid, kopfschüttelnd die wundgerittene Kehrseite und die von den Zügeln aufgeriebenen Hände des Mannes betrachtet hatte, war der Orcadier schon murmelnd in den Schlaf gefallen: »Der König wird mit mir Met trinken und mir eine Summe zahlen, für die ein Mann wie ich ein paar Jahre arbeiten müßte, das ist mir einen roten Hintern und ein paar Blasen und Schrammen alle Male wert.« Er hatte in nur drei Wochen die 500 Meilen zwischen den Orkneys und Avalion zurückgelegt.

Gwydion nahm das versiegelte Lederbeutelchen mit den zerstoßenen Kräutern aus der Truhe vor seinem Bett. Er wog es andächtig in der Hand und lächelte erneut über den Zettel, der am Schnürband befestigt war. Raven mußte Ninians Krankheit in einer seiner Sichten gesehen haben. Obwohl er von der Heilkundigkeit und der glasklaren Hellsicht seines Vaters wußte, schickte Gwydion ein inbrünstiges Gebet zu den Göttern, daß die Arznei auch helfen würde. Wenn seine Mutter bis zum Mondwechsel nicht wieder gesund war, würde er seine Abreise verschieben müssen. Sein Blick wanderte zum Fenster hinaus. Der Nordstern funkelte am Firmament. Immer in diese Richtung, nach vielleicht vier Wochen strammen Ritts sowie einem Fußmarsch durch den unwegbaren Teil der Highlands, und er würde wieder auf den Orkneys sein. Bei dem Gedanken an die Weiden der Insel, an das Meer und den weiten Himmel über seines Vaters Feste auf der Bought of Birsay erfaßte ihn das Heimweh mit ganzer Kraft. Das Heiligtum von Avalion war schon lange nicht mehr seine Heimat; er war nur hierher zurückgekommen, um ausgebildet zu werden. Raven hatte ihm einst glaubhaft versichert, daß es einen Sehenden krank machen konnte, wenn er nicht gelehrt worden war, mit der Sicht umzugehen. Mit einem schmerzhaften Gefühl der Sehnsucht wurde Gwydion sich bewußt, daß es in Wahrheit sein Vater war, der ihm am meisten fehlte.

Das erste rötliche Licht des Tages zeigte sich hinter dem heiligen Hain. Gwydion wußte, seine Mutter war nun im Nemeton1, um – trotz ihrer Krankheit – den Göttern Huldigung zu erweisen und die Morgengebete zu sprechen. Er durchmaß den Schlafsaal mit langen und eiligen Schritten, bemühte sich aber, leise zu sein, um seine beiden Mitschüler nicht zu wecken. Als Raven hier erzogen worden war, hatte man noch Betten hinzustellen müssen, so viele junge Männer hatten sich hier ausbilden lassen und die Prüfungen abgelegt. Doch nun kamen immer weniger Menschen auf die Insel, die Rat suchten oder sich zum Dienst an den Göttern berufen fühlten. Als er aus dem Gebäude trat, wehte der Wind das Morgengeläut von der kleinen Kirche herüber, die unweit der Insel auf dem Festland stand.

»Kein Wunder«, dachte er. »Die einst hierher kamen, sitzen nun in der Kapelle bei der Morgenandacht.« Und er seufzte abermals.

Ninian konnte sich kaum noch auf den Beinen halten, als sie vom Zeremonienplatz zurückkehrte. Sie sank auf einen Stuhl vor dem Herd und holte rasselnd Atem.

»Oh Götter, wäre doch Gwydions Vater hier«, dachte sie. »Ihm fiele sicher eine Kräutermischung ein, die das hier heilt. Ach, ihr Götter, ist es soweit? Werde ich sterben?« Sie hustete in ein weißes Leintuch und betete, daß sie kein Blut in dem Auswurf fände. Ihre Gebete wurden erhört, aber das Sekret war eitrig und würde ihre Lunge immer weiter verkleben und schwächen. Immer noch um Luft ringend, nahm sie den Kessel mit heißem Wasser vom Feuer und übergoß eine Handvoll getrockneten Thymians damit. Hinter ihr öffnete sich quietschend die Eingangstür. Sie drehte sich um. Gwydion stand lächelnd im Türrahmen. Er zog einen kleinen Lederbeutel aus seiner Kutte und hielt ihn ihr hin.

»Vater hat das hier geschickt«, sagte er. Dieser verschmitzte, ein wenig boshafte Ausdruck, wenn er sich auf dem Gesicht ihres Sohnes zeigte, erinnerte Ninian stets an Raven. »Es ist sicher wirksamer als das, was du dir da aufschüttest. So wie es riecht, ist Wurzel aus der Inselprimel darin, Pfefferminze und konzentriertes Thymianöl. Und wie ich Vater kenne, auch noch einiges andere, das er nie jemandem verraten wird.«

»Gedankt sei seiner Vorausschau. Himmel, dieser Mann verblüfft mich immer wieder.« Ninian nahm Gwydion den Beutel aus der Hand, zerbrach kopfschüttelnd das Siegel und las den Zettel am Schnürband.

»Immer noch der alte Spötter. Und mißtrauisch wie eh und je. Er schreibt auf Latein.« Ninian lächelte, obwohl Gwydion sehen konnte, daß ihr jeder Atemzug Schmerzen bereitete. Sie kniff die Augen zusammen, weil ihre Sehkraft schon ein wenig nachließ und Raven eine ausgeschriebene, immer ein wenig übereilt wirkende Handschrift hatte. »Sicher rasselt es in deiner Lunge, und du bekommst kaum Luft, wenn du dies liest. Also brauchst du meine Hilfe. Die Kräuter müssen gedrittelt werden. Zum Einreiben auf Brust und Rücken wird eine Paste hergestellt, dafür werden zwei Drittel der Kräuter in klarem Weinbrand gekocht, durchgesiebt und diese Essenz mit sechs Unzen Schweineschmalz vermischt, zum Einreiben auf Brust, Rücken und Hals bevor du schläfst, der Rest kann löffelweise in jeweils einen Becher kochendes Wasser gegeben und dreimal täglich als Tee getrunken werden. Das sollte dir innerhalb von vier Tagen auf die Beine helfen. Ich weiß, ich werde nie an dich heranreichen, wenn es um das Versorgen von Wunden geht, aber in der Kräuterkunde war ich eben schon immer der Bessere von uns.« »Dieser eingebildete Kerl«, schimpfte Ninian. »Aha, da steht noch etwas, als Postskriptum: ›Und erzähle unserem Sohn nicht ständig, daß ich eingebildet und ein Spötter sei. Was soll der Junge von mir denken?‹« Ninian hätte lachen müssen, aber statt dessen durchschüttelte sie ein weiterer heftiger Hustenanfall. Sie krümmte sich. Für Augenblicke dachte sie tatsächlich, sie müsse ersticken. Gwydion eilte zu ihr hin und richtete sie auf.

»So geht das nicht weiter, Mutter. Du legst dich jetzt sofort hin, und ich mische dir die Medizin an. Außer sie zu nehmen, wirst du dich nur noch ausruhen. Es nützt hier niemandem, wenn du dich völlig verausgabst und am Ende noch stirbst, weil du deine Pflichten über deine Gesundheit gestellt hast. Ich sehe an deinen Augen, daß du Fieber hast. Du gehörst ins Bett.«

»Ich glaube, du hast recht!« entgegnete Ninian erschöpft. »Mir wird schwindelig.« Gwydion führte sie zu ihrem Lager und half ihr, die Schuhe und die rituelle Robe auszuziehen. Sie kroch fröstelnd unter die Decken und sah ihrem Sohn zu, wie er umsichtig alle Dinge, die er benötigte, auf ihren Eßtisch stellte und den Kessel ins Feuer hob, damit das Wasser heiß wurde. Schon das Aroma der Kräuter, das Ninians Haus bald durchzog, ließ sie leichter atmen. An Raven war wirklich ein großer Heiler2 verlorengegangen. Und ein Seher. Gwydion brachte ihr eine Tasse starken Tees und fertigte dann mit flinken Händen eine dicke grüne Paste aus dem Kräuterextrakt und Schweineschmalz. Er strich sie in einen Tiegel, den er mit an ihr Bett brachte, und verteilte zwei Fingerbreit der Salbe sorgsam auf ihrem Hals bis hinunter zum Brustbein. Es wurde angenehm kühl an den Stellen, und Ninian konnte fühlen, daß es helfen würde. Sie wußte selbst, daß ihr Körper Ruhe und Erholung brauchte, um mit der Krankheit fertigzuwerden.

»Wer soll denn die Rituale an meiner statt durchführen?« klagte sie. »Ich habe nicht eine junge Priesterin, die dazu fähig ist. Seit fünf Jahren haben die Götter niemanden mehr in den Dienst gerufen.«

»Frag doch Seana, ob sie dich vertritt«, schlug Gwydion vor.

»Seana? Seana hat nur eins im Sinn, Gwydion, wie sie dir am besten gefällt. Für etwas anderes ist in ihren Gedanken kein Platz mehr, seit du sie auf den Geschmack gebracht hast«, entgegnete Ninian vorwurfsvoll. Sie kannte die Sinnenfreudigkeit von Gwydions Vater, und sein Sohn stand ihm in dieser Hinsicht, so wie in den meisten anderen Dingen, in nichts nach. Nein, sie war ungerecht. Gwydion war sanftmütiger als Raven und irgendwie … heller. Sie schloß für einen Moment die Augen und schüttelte verwirrt den Kopf. Ihre Gedanken wanderten auf merkwürdigen Wegen.

»Nun, die Frage ist, wer hier wen auf den Geschmack brachte«, sagte Gwydion mit einem beleidigten Unterton. »Sie hatte ihre Weihe hinter sich, und ich tat nichts, um das sie nicht bat. Ich wußte nicht, daß es neuerdings verboten ist, Gefallen daran zu finden.« Ninian ignorierte den entrüsteten Blick ihres Sohnes so gut es ging.

»Sei’s drum, es nützt mir nicht. Seana kann mich nicht vertreten. Sie hat nicht die wahre Sicht.«

»Aber sie kennt die Rituale«, beharrte Gwydion. Was war nur mit dem Jungen los? Er widersprach ihr selten, und nun hatte er wirklich diesen rechthaberischen Ton an sich, den Ninian von seinem Vater kannte. Schon wieder Raven? Drehten sich ihre Gedanken denn heute ausschließlich um ihn? »Sie ist immerhin Conns Tochter, und er ist der Merlin.«

»Das ist er nicht«, fuhr sie hoch. »Er war immer nur sein Vertreter!« Ninian biß sich auf die Unterlippe. Dieses Thema war gefährlich. Sie durfte nicht weiter mit Gwydion darüber reden. Sie hatte es versprochen. »Und ich kann keine Frau zu meiner Vertreterin machen, die nur in Symbolen sieht. Verdammt, wie lange lebst du nun schon hier? Du solltest unsere Gesetze kennen«, fügte sie schnell hinzu, um ihn von möglichen Fragen abzulenken. Vor ihren Augen flimmerte es. Sie holte entsetzt so tief Luft, daß sie wieder anfing zu husten. Hinter ihren vor Anstrengung zusammengepreßten Lidern sah sie ein schönes, ebenmäßiges, von honigfarbenem Haar umrahmtes Gesicht, aus dem klare, kühle, dunkelblaue Augen leuchteten.

»Guennera«, hauchte sie. »Wir müssen Guennera bitten herzukommen. Sie ist die einzige, die mich vertreten kann, denn sie ist eine viel mächtigere Druwid als ich.« Erst zum zweiten Mal in ihrem – nun zwanzig Jahre währenden – Dienst an den Göttern wünschte sich Ninian, etwas nicht gesehen zu haben. Sie hatte so gehofft, daß sie diese Frau für immer vergessen könnte.

»Wen müssen wir bitten?« fragte Gwydion verständnislos.

»Ihr Name ist Guennera. Sie wohnt in einem alten Römerhaus in der Nähe der ehemaligen Königsfeste, Camelot.«

»Wieso lebt sie nicht auf der Insel, wenn sie eine Geweihte ist?«

»Frag sie selbst. Ich kann es dir nicht sagen. Bei den Göttern, ich wünschte wirklich, die Sicht hätte mir etwas anderes offenbart, als daß ich ausgerechnet dieses verfluchte Weib um einen Gefallen bitten muß. Sie wird es mit größter Genugtuung ablehnen, wenn sie kann.«

Gwydion erkannte gleich, daß seine Mutter ihm etwas verheimlichte. Auch er war darin geschult, Dinge zu verschweigen, die er nicht verraten durfte, und seine Worte bedächtig zu wählen, bevor er sich gezwungen sah zu lügen. »Es klingt, als ob ihr euch nicht eben gut versteht.«

»Das ist gleichgültig. Reite zu ihr und sag ihr den Namen deines Vaters. Sie wird tun, um was du sie auch bittest.« Was sagte sie da nur? Waren es Ravens Kräuter, die sie so unkontrolliert machten?

»Was verbirgst du eigentlich? Das ist reinstes Druwidgeschwätz!« rief Gwydion verärgert »Seit wann ist das nötig, wenn du mit mir sprichst?«

»Seit du Dinge fragst, die dich nichts angehen«, erwiderte Ninian barsch.

»Also, ich soll zu einem Römerhaus reiten und sagen, daß ich Gwydion bin, der Sohn des Raven of Orkney, richtig? Kannst du mir wenigstens sagen, wer diese Guennera eigentlich ist?«

»Die Witwe von Artus Pendragon. Guennera of Cymria, unsere Königin«, stöhnte Ninian. »Bist du nun zufrieden?« Gwydion starrte seine Mutter aus großen Augen an.

»Aber ich dachte …« Ninian versuchte sich zusammenzureißen und sich ein Stück ihrer Selbstsicherheit zurückzuerobern.

»Du sollst nicht denken, du sollst tun, was ich dir sage, Novize. Vergiß nicht, es ist die Hohepriesterin, die mir dir spricht.«

»Ja, Herrin«, gab Gwydion zurück und blitzte seine Mutter aus grünen Augen an.

»Sieh mich nicht an wie dein Vater! Himmel, dieser Blick ist euch wirklich allen zu eigen.«

»Wem, allen?« hakte Gwydion ein. Ninian war nahe daran, einfach aufzugeben und ihm alles zu erzählen. Aber sie hatte es versprochen, und wenn es eine Tugend gab, die sie mit Raven teilte, dann war es die, daß sie ihre Versprechen niemals brach.

»Ah, Gwydion, gib endlich Ruhe mit der Fragerei. Setze über, sattle dein Pferd und sieh zu, daß du dieses verfluchte stolze Weib überredest, herzukommen. Mach schon. Wir reden irgendwann in Ruhe darüber. Oder besser noch, besprich es mit deinem Vater. Ich bin es leid.« Gwydion sprang auf. Für einen Augenblick dachte Ninian, er würde sich abwenden und im Zorn das Haus verlassen. Doch er musterte sie nur abschätzig. Seine Augen wurden kalt. Dieser unbezähmbare Stolz. Ninian wußte, er fühlte sich in die Ecke gedrängt und gemaßregelt.

»Du hast wirklich Fieber, Mutter. Ich werde Vater sicher danach fragen, wenn ich nach Hause komme, denn dieses geheimnisvolle Getue wird mir bald zu bunt. Also reite ich jetzt los, um eine große Priesterin zu holen, eine Frau, von der in ganz Britannien erzählt wird, daß sie eine fanatische Christin war und nach Artus Tod ins Kloster ging und deren Gebeine längst auf irgendeinem Kirchhof verrotten. Aber wir sind hier ja im Heiligtum der Götter, hier geschehen Wunder über Wunder. Nun, ihr Wille geschehe auch dieses Mal. Wenn du es sagst, Herrin.«

»Laß diesen Sarkasmus!« rief Ninian erbost, »Entscheide dich endlich zwischen dem Kriegerblut und dem des Sehenden. Zeige Demut vor dem Willen der Götter, statt dich zu betragen wie ein unreifes gescholtenes Kind. Du wärst mit deinem Hitzkopf der Tafel würdiger als dem Heiligtum. Genau wie er! Höre, Gwydion of Orkney, Guennera ist die stärkste Seherin, die mir je begegnet ist. Ihr gebührt der Sitz der Hohepriesterin, sie will ihn nur nicht. Aber sie hat geschworen, den Willen der Götter zu erfüllen, und daß sie jetzt herkommt, ist IHR Wille!« Gwydion konnte sich nicht erinnern, seine Mutter je so aufgebracht gesehen zu haben. Er kniete sich neben dem Bett hin und hob seine Augen zu ihr. Plötzlich stand Betroffenheit in ihnen.

»Ach Mutter«, flüsterte er. »Es tut mir leid. Ich wollte dich nicht aufregen. Jedes Mal, wenn wir über Vater sprechen oder über die Vergangenheit, weichst du mir aus. Warum nur? Es kommt mir vor wie ein gordischer Knoten aus Worten.«

»Dein Vater muß dir bald alles erklären«, seufzte Ninian. Ihre Stimme klang nun schlaftrunken und schwammig. Gwydion bemerkte, daß ihre Lider flatterten und ihr schließlich die Augen zufielen. Er lächelte fast verschmitzt. Es stimmte: Raven würde nie verraten, was alles Bestandteil seiner Medizinen war.

Noch am Abend des gleichen Tages erreichte Gwydion die Römerstraße, die schnurgerade von Süden nach Norden in Richtung der alten Königsfeste führte. Die Gegend war grün, sanft hügelig und licht bewaldet. Nur gleich am Fuße der gewaltigen Königsfeste, die sich vor Gwydion erhob, war ein dichteres ausladendes Waldstück. Er konnte die Linie der Kraft, die darauf zuführte, spüren, obwohl er auf dem Pferd saß. Hinter dem zweiten höheren Hügel entdeckte er das Haus, eingeschmiegt zwischen zwei Anhöhen auf einer großen Grasfläche. Als er vor dem Atrium anlangte, in das die Eingangshalle zwischen hohen, mit wundervollen Reliefarbeiten verzierten Säulen mündete, atmete er einmal tief durch. Er erinnerte sich an das Haus. Er war einst mit Raven hiergewesen. Wie lange war das her? Zehn oder elf Jahre? Er konnte sich nicht erinnern, was sein Vater ihm über das Haus erzählt hatte, aber er war sicher, er hatte etwas dazu gesagt. Gwydion seufzte tief. Wie auch immer, wenn diese Guennera eine so unnachgiebige Frau war, wie er aus den Worten seiner Mutter entnommen zu haben glaubte, dann würde es sicher keine leichte Aufgabe werden, die ihn erwartete. Er sammelte sich und klopfte zögernd an die schwere eisenbeschlagene Tür, die gleich nachgab und sich öffnete. Vorsichtig trat er ein.

»Ist hier jemand?« rief er in die Halle.

»In der Küche!« antworte eine angenehm klare Frauenstimme. Gwydion folgte dem Ruf. Er durchschritt einen säulengeschmückten Durchgang und sah zunächst nur den Rücken der Frau. Sie trug ein dunkelrotes, schlichtes Kleid aus gekämmtem Leinen, das ihre Schlankheit betonte, und um ihren Kopf lag ein Tuch, das die offenen, blonden Haare, die fast bis zur Taille reichten, zurückhalten sollte. Das Tuch war von einem Grün, das Gwydion an die Farbe der Orkneys im Frühling erinnerte, und über und über mit schwarzen Vögeln bestickt. Die Frau drehte sich zu ihm um. Sein Atem stockte. Götter, dieses Weib war sicher so alt wie seine Mutter, aber ihre Schönheit raubte ihm fast den Verstand. Sie blickte ihn fassungslos an. Ihre Lippen formten flüsternd einen Namen. Dann schüttelte sie den Kopf und erlangte augenblicklich ihre Haltung zurück.

»Wer seid Ihr? Ich erwartete meinen Diener, der Einkäufe machen sollte«, fragte sie mit einem leichten Unterton des Entsetzens in der Stimme. Er sah, daß sie den Griff des großen Kräutermessers, das sie in der Hand hielt, nachfaßte.

»Ich bin Gwydion, der Sohn des Raven of Orkney. Ich habe eine wichtige Botschaft von meiner Mutter, Ninian, der Hohepriesterin der Insel zu überbringen.« Sie schien aufzuatmen, legte das Messer neben den Spülstein und nickte.

«Ich bin Guennera of Cymria«, erwiderte sie und verschränkte, sich streng an das Vorstellungszeremoniell haltend, ihre beiden Hände ineinander als Geste des Friedens. Er setzte das Ritual seinem Stand entsprechend fort, kniete vor ihr nieder und senkte demütig den Kopf. »Zu Euren Diensten, Herrin und Königin.« Zumindest mußte sie nun wissen, daß er kein ungebildeter Bauernsohn war. Sie trat zu ihm und legte ihm die rechte Hand auf die Schulter.

»Himmel! Erhebt Euch! Seit Ewigkeiten hat mich niemand mehr so genannt.« Er folgte ihrer Aufforderung und lächelte sie unwillkürlich an. Hatte seine Mutter nicht gesagt, daß sie furchtbar stolz sei? Sicher, sie strahlte allein durch ihre Schönheit eine gewisse Unnahbarkeit und Grazie aus, aber sie wirkte nicht schwierig.

»Als ich Euch zuletzt sah, wart Ihr gerade fünf Jahre alt. Götter, wie die Zeit vergeht! Ich hörte, daß Ihr auf den Orkneys lebt, bei Eurem Vater.«

»Das habe ich. Ich bin vor ein paar Jahren zurückgekehrt, um mich auf die Prüfungen vorzubereiten.«

»Natürlich, in Euch fließt das alte Blut gleich zweifach, ich habe es vergessen. Wer regiert die Orkneys jetzt?« fragte sie mit echtem Interesse in der Stimme. »Lebt Agravain noch?«

»Das tut er. Aber er hat die Königswürde an meinen Vater übergeben. Kennt Ihr auch ihn?«

»Raven? Sicher kenne ich ihn. Mehr als das. Ich hätte eigentlich wissen müssen, daß er die Orkneys regiert. Er war einer der fähigsten Männer, die je an Artus Tafel saßen. Ihr seht ihm sehr ähnlich, Gwydion. Ich glaubte für einen Augenblick, daß er es sei, der im Türrahmen stand.« Sie wandte sich zum Durchgang, der in den Garten führte. »Es wird schon dunkel. Ihr könnt heute nicht mehr zurückreiten. Seid mein Gast.«

»Es ist mir eine Ehre, Herrin. Ich danke Euch«, erwiderte Gwydion erleichtert. Er hatte gehofft, daß er nicht im Dunkeln reiten mußte. Die Straßen waren unsicher, und eine Dame in der Begleitung zu haben, war immer ein Risiko. Er erinnerte sich, daß sein Vater bei der großen Reise durchs Land sein Schwert immer in Reichweite gehabt hatte.

»Begleitet mich in den Garten«, sagte Guennera. »Ich denke, ich werde Eierkuchen backen, und dazu brauche ich Schnittlauch. Ihr könnt mir alles erzählen, während ich koche.« Gwydion zog die Augenbrauen in die Höhe und folgte ihr. Der Garten beeindruckte ihn. Er war groß, gepflegt und säuberlich in Zier- und Nutzbeete aufgeteilt. In der Mitte stand ein alter römischer Brunnen, der halbvoll mit Wasser war. Alle Wege führten darauf zu. Sein Blick fiel auf die seitliche Eingrenzung des Grundstücks. Dort stand ein aufrechter schwarzer Stein, von dem Gwydion Gold entgegenblitzte. Er kniff die Augen zusammen, wendete sich ohne ein Wort ab und ging auf den Stein zu. Guennera sah ihm verwundert nach.

»Gwydion?« fragte sie. Doch er hörte sie nicht. Er sah nur die goldenen Runen, die der Stein trug. Er ging davor in die Knie, als ob er seine Ehrerbietung zeigen wollte, und strich vorsichtig über die glänzende Oberfläche der Zeichen, nur mit den Fingerspitzen, als habe er Angst, sich zu verletzten

«Die Zeichen bedeuten … Schwert gegen das Licht und Tod gegen den Tag. Gelöscht wird das Licht, getötet der Tag?« fragte er flüsternd. Guennera trat zu ihm und nickte.

»Ja, das ist richtig«, sagte sie leise.

»Was heißt es, ich meine, was bedeutet es?« Gwydions Herz zog sich zusammen. Ihm kroch Angst den Nacken hoch. Was war nur los?

»Habt Ihr von Cynric gehört, dem Herrscher der Sachsen? Der Mann, an den dieser Stein mich erinnern soll, war sein bester Freund. Er war der Sprache der Sachsen mächtig. Cynric hat mir erklärt, wenn man diese Runen ins Sächsische übertrüge, hieße es: »Ich war gezwungen – dafür steht das Schwert – alles was mich erhellte – das Licht – und alles was ich liebte – der Tag – sterben zu sehen – der Tod. Ich glaube, genau das meinte er damit, denn es ist wahr, alles, was ihm in seinem Leben widerfuhr, war vorherbestimmt. Er konnte nichts tun, um sein Schicksal zu ändern.«

»Das ist ein schrecklicher Spruch für einen Grabstein.«

»Es ist kein Grabstein, Gwydion. Der Mann, dem er gehört, ist nicht tot«, entgegnete sie bitter lächelnd.

»Wer ist es?« fragte er atemlos. Ihm war plötzlich, als sei dies die Antwort auf alle seine Fragen. Er spürte es. Ganz deutlich.

»Der Mann, den ich liebe. Der Pendragon, Britanniens rechtmäßiger König«, sagte sie leise. Gwydion runzelte die Stirn.

»Ich weiß, daß man sagt, der König schlafe nur und kehre eines Tages zu seinen Untertanen zurück, aber …«

»Der Pendragon lebt, Gwydion! Aber er wird sicher nicht zu seinem Volk zurückkehren.« In Gwydions Kopf drehte sich alles.

»Erklärt es mir! Bitte! Ich verliere bald den Verstand über all den Andeutungen. Ich ahne noch nicht einmal, was das alles mit mir zu tun hat, aber ich weiß, daß es mein Recht ist, alles zu erfahren. Seit Jahren habe ich schon das Gefühl, daß alle Menschen mit mir in Rätseln reden.«

»Ich kann es nicht und darf es nicht, Sohn des Raben. Es sind andere, die dir Antworten schuldig sind.« Sie schüttelte bedauernd den Kopf. »Auch ich kann wohl den Dingen, die ich am liebsten vergessen möchte, nicht entrinnen. Ich bin gezwungen, mich zu erinnern, wenn ich in Eure Augen sehen muß. Augen in der Farbe der Orkneys, so wie Artus und sein Sohn sie hatten.« Sie schloß die ihren und atmete tief.

»Mein Vater hat solche Augen. Er hat sie mir vererbt«, sagte Gwydion, fast mehr zu sich selbst als zu ihr.

»Nun, wer die Augen des Königs hat, hat vielleicht auch das Herz eines Herrschers, wer weiß«, entgegnete Guennera leise und strich über den roten Stein, der in der Spitze des Obelisken eingelassen war.

Über 500 Meilen weiter im Norden griff Raven zur Feder. Er hatte es gesehen und wußte, der Zeitpunkt war gekommen. Und seufzend begann er zu schreiben.

Das Schicksal ist niemals gnädig mit mir gewesen.

Niemals. Es hatte nicht einmal so viel Mitgefühl, mich zu töten, als es soweit gewesen wäre, als ich meine Aufgaben erfüllt hatte. Und wie habe ich mich danach gesehnt zu sterben. In all den Legenden, die vom Leben und Sterben des Königs berichten, erhalte ich die gerechte Sühne für meine Tat, den Tod durch seine Hand. Es wird erzählt, wir hätten uns gegenseitig aufgespießt und wären gemeinsam langsam verblutet, oder ich hätte ihm den Todesstreich versetzt und er mir gleichzeitig eine Lanze bis ans Heft in die Brust gebohrt. Das ist nicht wahr. Leider war das nicht mein Tod, sondern nur der Beginn einer nun zehn Jahre währenden Bestrafung.

Die Schlacht, in der Tausende unserer Männer völlig umsonst ihr Leben ließen, überlebte ich als einer der wenigen. Ich ging zurück auf die Inseln, von denen ich stamme, hierher, auf die Feste meines Stiefvaters, Lot of Orkney. So bin ich noch heute gezwungen, hilflos zuzusehen, wie das geeinte Reich Britannien zerbricht, wieder in untereinander verfeindete Territorien zerfällt, angreifbar wird und schwach. Mein Reich. Denn ich bin der leibliche Sohn des Artus Pendragon, sein einziger Sohn, und der rechtmäßige Hochkönig über Britannien.

Ich bin Mordred.

1. TEIL

Ich war neun Jahre alt, und das Breitschwert wog dreißig Pfund. Ich konnte es kaum heben, geschweige denn, wie meine älteren Brüder Agravain und Gawalchmain, über dem Kopf schwingen und es in einem großen Bogen vor mein Gesicht führen. Als die Peitsche knallend auf mich niedersauste, fühlte ich keinen Schmerz, nur glühenden Haß. Ich biß die Zähne zusammen und fuhr herum. Tränen brannten in meiner Kehle. Trotzig schluckte ich sie hinunter. Lots gerötetes Gesicht, in das einige wirre aschblonde Strähnen seines langen Haares fielen, verzog sich zu einer furchterregenden Grimasse. Doch meine Wut war so groß, daß ich die Angst, die ich vor ihm hatte, vergaß. Ich blitzte ihn zornig an und bemerkte zum ersten Mal, daß er nicht fähig war, mir in die Augen zu sehen. Er sah an mir vorbei und schrie: »Du verdammter Taugenichts! Du wirst doch wohl in der Lage sein, ein Schwert zu heben! Verflucht sei der Tag, an dem du geboren wurdest, du Bastard!« Er hob die Peitsche erneut, um mich endlich zu Tränen zu prügeln, ließ sie aber plötzlich wieder sinken und blickte zu den Wohngebäuden hinüber. Seine Augen verklärten sich. Meine Mutter war aus der Feste getreten. Sie hatte meinen jüngeren Bruder Gareth an der Hand und war hochschwanger. Es sollte nur noch ein paar Tage dauern, bis sie unseren Jüngsten, Gaheris, zur Welt bringen würde. Obwohl sie durch ihren kugeligen Bauch ungeheuer rund und wuchtig aussah, war sie schöner denn je. Jeder Mann mit Augen im Kopf hätte sein Leben für eine Nacht mit ihr gegeben. Ihr Gemahl war da keine Ausnahme. Er begehrte sie so sehr, daß er sich nicht einmal vor unseren Augen zusammennahm, sondern sich diese Gier in seinen Zügen zeigte, vor der ich mich immer noch ekele, wenn sie mir im Gesichtsausdruck eines Mannes begegnet.

«Lot!« rief meine Mutter quer über den Platz. Ihre Stimme war für mich wie ein Signal. Ich ließ das Schwert in den Staub fallen und rannte zu ihr. Sie fing mich mit der freien Hand auf – denn fast wäre ich gestolpert, als ich abrupt vor ihr zum Stehen kam – und drückte mich an ihren dunkelblauen wollenen Rock.

«Du hast Mordred schon wieder geschlagen. Ich hatte dir gesagt, ich will nicht, daß du ihn schlägst. Und immer nur ihn. Nie bist du gegen die anderen Kinder so ungerecht gewesen. Er kann das Schwert ja kaum heben. Bis vor einem Jahr hat doch sogar Gawain noch mit einem Holzschwert geübt, und er ist vier Jahre älter und eine Elle größer.« Sie sprach unsere Namen immer britisch aus, als wolle sie Lot absichtlich aufbringen.

»Schweig! Ich weiß, was ich tue. Medraut braucht eine harte Hand! Er hat schlechtes Blut in sich.« Ich zuckte zusammen, wie immer wenn er die gälische Sprechweise meines Namens benutzte. Eigentlich gefiel mir der Klang meines gälischen Namens und die Bedeutung, eine Ableitung von Mider, dem Gott der Redekunst und der Diplomatie. Doch nur Lot rief mich so, brüllte den Namen wütend durch die Feste wie ein Schimpfwort und ließ ihm meistens eine Tracht Prügel folgen. Irgendwann bedeutete er für mich nur noch Schmerz und Angst. Später verbot ich – bis auf eine Ausnahme – jedem Menschen auf Erden, mich so zu nennen.

»Mordreds Blut ist edler als deines!« schleuderte Mutter ihm entgegen. »Lot of Orkney, wenn du ihn noch einmal schlägst, dann höre den Fluch, den deine Frau über deine Männlichkeit legt. Sie soll verdorren, dazu verfluche ich dich bei Stein und Feuer, bei Wasser und Wind, bei der Sonne und dem …« Lots Augen weiteten sich, und für einen Moment stand die nackte Angst in ihnen.

»Hör auf, Morgause«, unterbrach er sie hastig. Außer ihm zu wünschen, daß ihm beide Arme abfallen sollten, so daß er kein Schwert mehr hätte halten können, war das wohl die schlimmste Form eines Fluchs, die er sich vorstellen konnte. »Ich mache Krieger aus ihnen, gute Krieger! Ich brauche sie für meine Fehde gegen deinen dummen kleinen Bruder, der meint, er müsse uns alle zu seinen Vasallen machen.« Mutters Gesicht verzog sich verächtlich. Sie wies auf meine älteren Brüder. Agravain und Gawalchmain blickten hilflos zu Boden und wagten es nicht, unsere Eltern anzusehen. Gareth und ich klammerten uns angstvoll an die Beine unserer Mutter. Ich konnte spüren, wie sich ihr Körper straffte und sie stolz den Kopf hob.

»Sieh sie dir an! Du machst keine Krieger aus ihnen, sondern Duckmäuser. Sie kennen nichts anderes, als Befehle erteilt zu bekommen. Sie sollten jetzt über das Land reiten, das ihnen einst gehören soll, und den frischen Atem des Frühlings spüren, damit sie die wirkliche Berufung eines Kriegers erkennen. Aller Wille zu kämpfen entsteht nur aus einem, Lot, aus der Liebe zu dem Land, für das man kämpft.«

»Du meinst also, es ist richtig, daß ein neunjähriger Junge an deinen Röcken hängt, anstatt das zu tun, wozu er auf der Welt ist? Nämlich ein Schwert in die Hand zu nehmen und zu kämpfen!« fuhr Lot sie an. »Was soll aus ihm werden, ein Feigling?«

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!