18,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Unionsverlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

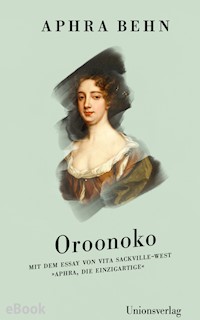

Aphra, »die Einzigartige«, wie Vita Sackville-West sie nennt, war die erste Berufsschriftstellerin Englands, und während ihrer kurzen Karriere – von der englischen Restauration 1660 bis zur sogenannten Glorious Revolution 1688/9 – schrieb sie über alles, was ihre Zeit bewegte: Sklaverei, Politik, Geld sowie sexuelle und kulturelle Gegensätze. Ihre burlesken und erotischen Texte spalteten die Gesellschaft jedoch: Den – naturgemäß männlichen – Kritikern war Behns freigeistige Gesinnung ebenso ein Dorn im Auge wie ihr ungestümer Lebenswandel und ihre spitze Feder. Mit Oroonoko, der tragischen Liebesgeschichte zwischen einem Prinzen und seiner Braut, die in die Sklaverei nach Südamerika verschleppt werden, schuf Behn ihr Hauptwerk und löste, durch die ebenso leidenschaftliche wie differenzierte Darstellung kolonialer Grausamkeit, Debatten aus, die sich über Jahrhunderte hinziehen sollten. Diese Ausgabe ermöglicht nun durch zusätzliche, erstmals ins Deutsche übersetzte Texte Einblicke in die dramatische Wirkungsgeschichte.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 333

Veröffentlichungsjahr: 2022

Ähnliche

Über dieses Buch

Aphra Behn, die erste Berufsschriftstellerin Englands, war den Kritikern ihrer Zeit ein Dorn im Auge. Zu ungestüm ihr Lebenswandel, zu spitz ihre Feder. Oroonoko löste Debatten über Feminismus, Gender, Race und koloniale Gewalt aus, die bis heute aktuell sind. Diese Ausgabe ermöglicht Einblicke in die dramatische Wirkungsgeschichte.

Zur Webseite mit allen Informationen zu diesem Buch.

Aphra Behn (1640-1689), heute eine Ikone der feministischen Literaturwissenschaft, war die erste Frau, die ihren Lebensunterhalt als Schriftstellerin verdiente. Virginia Woolf würdigt Behns Bedeutung als Schriftstellerin und als Kämpferin für die Unabhängigkeit der Frau in Ein eigenes Zimmer.

Zur Webseite von Aphra Behn.

Vita Sackville-West (1892–1962) schrieb zahlreiche Novellen, Romane und Theaterstücke. Sie wurde zwei Mal mit dem Hawthornden-Preis ausgezeichnet. Sackville-West pflegte eine enge Freundschaft zu Virginia Woolf, die Woolf als Inspiration für ihr Schreiben diente.

Zur Webseite von Vita Sackville-West.

Susanne Höbel (*1953) lebt in Südengland und arbeitet als Übersetzerin englischer und amerikanischer Literatur. Sie wurde vielfach ausgezeichnet. Zu den von ihr übersetzten Autoren gehören Graham Swift, Nadine Gordimer, John Updike, Nicholson Baker, Margaret Forster und William Faulkner.

Zur Webseite von Susanne Höbel.

Susanne Althoetmar-Smarczyk übersetzt Klassiker und Unterhaltungsliteratur aus dem Englischen, sie übertrug u. a. Harriet Beecher StowesOnkel Toms Hütte in eine neue deutsche Fassung.

Zur Webseite von Susanne Althoetmar-Smarczyk.

Dieses Buch gibt es in folgenden Ausgaben: Hardcover, E-Book (EPUB) – Ihre Ausgabe, E-Book (Apple-Geräte), E-Book (Kindle)

Mehr Informationen, Pressestimmen und Dokumente finden Sie auch im Anhang.

Aphra Behn

Oroonoko

Roman und Zusatztexte – Mit dem Essay von Vita Sackville-West »Aphra, die Einzigartige«

Aus dem Englischen von Susanne Althoetmar-Smarczyk und Susanne Höbel

E-Book-Ausgabe

Unionsverlag

HINWEIS: Ihr Lesegerät arbeitet einer veralteten Software (MOBI). Die Darstellung dieses E-Books ist vermutlich an gewissen Stellen unvollkommen. Der Text des Buches ist davon nicht betroffen.

Impressum

Diese Übersetzung von Oroonoko erschien erstmals 1995 im Deutschen Taschenbuch Verlag. Für diese Ausgabe wurde sie in Zusammenarbeit mit der Übersetzerin Susanne Althoetmar-Smarczyk überarbeitet. Alle weiteren Texte wurden für diese Ausgabe erstmals ins Deutsche von Susanne Höbel übertragen.

© by Unionsverlag, Zürich 2024

Alle Rechte vorbehalten

Umschlag: Aphra Behn, Porträt von Sir Peter Lely, Öl auf Leinwand, ca. 1670, Yale University

Umschlaggestaltung: Sven Schrape

ISBN 978-3-293-31130-5

Diese E-Book-Ausgabe ist optimiert für EPUB-Lesegeräte

Produziert mit der Software transpect (le-tex, Leipzig)

Version vom 18.05.2024, 01:16h

Transpect-Version: ()

DRM Information: Der Unionsverlag liefert alle E-Books mit Wasserzeichen aus, also ohne harten Kopierschutz. Damit möchten wir Ihnen das Lesen erleichtern. Es kann sein, dass der Händler, von dem Sie dieses E-Book erworben haben, es nachträglich mit hartem Kopierschutz versehen hat.

Bitte beachten Sie die Urheberrechte. Dadurch ermöglichen Sie den Autoren, Bücher zu schreiben, und den Verlagen, Bücher zu verlegen.

Unsere Angebote für Sie

Allzeit-Lese-Garantie

Falls Sie ein E-Book aus dem Unionsverlag gekauft haben und nicht mehr in der Lage sind, es zu lesen, ersetzen wir es Ihnen. Dies kann zum Beispiel geschehen, wenn Ihr E-Book-Shop schließt, wenn Sie von einem Anbieter zu einem anderen wechseln oder wenn Sie Ihr Lesegerät wechseln.

Bonus-Dokumente

Viele unserer E-Books enthalten zusätzliche informative Dokumente: Interviews mit den Autorinnen und Autoren, Artikel und Materialien. Dieses Bonus-Material wird laufend ergänzt und erweitert.

Regelmässig erneuert, verbessert, aktualisiert

Durch die datenbankgestütze Produktionweise werden unsere E-Books regelmäßig aktualisiert. Satzfehler (kommen leider vor) werden behoben, die Information zu Autor und Werk wird nachgeführt, Bonus-Dokumente werden erweitert, neue Lesegeräte werden unterstützt. Falls Ihr E-Book-Shop keine Möglichkeit anbietet, Ihr gekauftes E-Book zu aktualisieren, liefern wir es Ihnen direkt.

Wir machen das Beste aus Ihrem Lesegerät

Wir versuchen, das Bestmögliche aus Ihrem Lesegerät oder Ihrer Lese-App herauszuholen. Darum stellen wir jedes E-Book in drei optimierten Ausgaben her:

Standard EPUB: Für Reader von Sony, Tolino, Kobo etc.Kindle: Für Reader von Amazon (E-Ink-Geräte und Tablets)Apple: Für iPad, iPhone und MacModernste Produktionstechnik kombiniert mit klassischer Sorgfalt

E-Books aus dem Unionsverlag werden mit Sorgfalt gestaltet und lebenslang weiter gepflegt. Wir geben uns Mühe, klassisches herstellerisches Handwerk mit modernsten Mitteln der digitalen Produktion zu verbinden.

Wir bitten um Ihre Mithilfe

Machen Sie Vorschläge, was wir verbessern können. Bitte melden Sie uns Satzfehler, Unschönheiten, Ärgernisse. Gerne bedanken wir uns mit einer kostenlosen e-Story Ihrer Wahl.

Informationen dazu auf der E-Book-Startseite des Unionsverlags

Inhaltsverzeichnis

Cover

Über dieses Buch

Titelseite

Impressum

Unsere Angebote für Sie

Inhaltsverzeichnis

OROONOKO

Vorbemerkung des VerlagsAphra Behn – Oroonoko oder Der königliche SklaveVita Sackville-West – Aphra, die EinzigartigeAngeline Goreau – Schweigen, Unterordnung, GehorsamLaura Brown – Die romantische Idee vom Weltreich – Oroonoko und der SklavenhandelAnhangGlossarNamensverzeichnisZeittafelAphra Behn – WerkeNachweiseMehr über dieses Buch

Über Aphra Behn

Über Vita Sackville-West

Über Susanne Höbel

Über Susanne Althoetmar-Smarczyk

Andere Bücher, die Sie interessieren könnten

Bücher von Vita Sackville-West

Zum Thema England

Zum Thema Frau

Zum Thema Geschichte

Zum Thema Biografie

Sie musste unter den gleichen Bedingungen wie die Männer arbeiten. Sie verdiente durch äußerst harte Arbeit genug, um davon leben zu können. Die Bedeutung dieser Tatsache wiegt schwerer als alles, was sie tatsächlich schrieb, schwerer sogar als das wunderbare »Tausende Märtyrer habe ich geschaffen« oder »Liebe thronte im Triumph«, denn hier beginnt die Freiheit des Geistes, oder zumindest die Möglichkeit, dass im Laufe der Zeit der Geist frei sein wird, zu schreiben, was ihm gefällt.

Die immense geistige Regsamkeit, die sich im späten achtzehnten Jahrhundert bei Frauen zeigte – der Gedankenaustausch, die Zusammenkünfte, das Schreiben von Essays über Shakespeare, das Übersetzen der Klassiker –, gründete sich auf die Tatsache, dass Frauen mit Schreiben Geld verdienen konnten.

So vollzog sich am Ende des achtzehnten Jahrhunderts ein Wandel, den ich, wenn ich die Geschichte neu schriebe, in größerer Ausführlichkeit behandeln und für wichtiger erachten würde als die Kreuzzüge und die Rosenkriege.

Denn Meisterwerke sind keine einzelnen oder einsamen Geburten; sie sind das Erzeugnis vieler Jahre gemeinsamen Denkens, Denkens der Gesamtheit des Volkes, sodass die Erfahrung der Masse hinter der einzelnen Stimme steht. Jane Austen hätte einen Kranz auf das Grab von Fanny Burney legen müssen, und George Eliot hätte sich verneigen müssen vor dem robusten Schatten von Eliza Carter – jener wackeren alten Frau, die sich eine Glocke ans Bettgestell band, um früh aufzuwachen und Griechisch zu lernen. Alle Frauen zusammen sollten Blumen auf das Grab von Aphra Behn streuen, das sich skandalöserweise, aber aus guten Gründen in der Westminster Abbey befindet, denn sie war es, die ihnen das Recht erstritt, ihre Gedanken auszusprechen.

VIRGINIA WOOLF, Ein eigenes Zimmer

Vorbemerkung des Verlags

Alle Frauen zusammen sollten Blumen auf das Grab von Aphra Behn streuen, denn sie war es, die ihnen das Recht erstritt, ihre Gedanken auszusprechen.

VIRGINIA WOOLF

Mit dieser klassisch gewordenen Huldigung Virginia Woolfs aus Ein eigenes Zimmer begann im englischen Sprachraum die Wiederentdeckung von Aphra Behn, dieser hochbedeutsamen und lange fast in Vergessenheit geratenen Ausnahmegestalt. Aphra, »die Einzigartige«, wie Vita Sackville-West sie nennt, war die erste Berufsschriftstellerin Englands, und während ihrer kurzen Karriere – von der englischen Restauration 1660 bis zur sogenannten Glorious Revolution 1688/9 – hat sie über alles geschrieben, was ihre Zeit bewegte: Sklaverei, Politik, Geld sowie sexuelle und kulturelle Gegensätze. Ihre burlesken und erotischen Texte spalteten die Gesellschaft: Den – zeitbedingt männlichen – Kritikern war Behns freigeistige Gesinnung ebenso ein Dorn im Auge wie ihr ungestümer Lebenswandel und ihre spitze Feder.

Oroonoko oder Der königliche Sklave, geschrieben 1688, ein Jahr vor dem frühen Tod der etwa 1640 geborenen Autorin, gilt als Behns Hauptwerk und ist ein Markstein in der Entwicklung des modernen Romans. Das Werk löste durch seine ebenso leidenschaftliche wie differenzierte Darstellung kolonialer Grausamkeit und die explizite Kritik europäischer Herrenmentalität Debatten aus, die sich über Jahrhunderte hinziehen sollten. Glücklicherweise wurde der kurze Roman damit der Vergessenheit entrissen, die mancher Zeitgenosse Aphra Behn gewünscht und durch zahllose Intrigen befördert hat.

Oroonoko, der afrikanische Prinz, und Imoinda sind ein ikonisches Paar. Er, »der edle Wilde«, der seine Erziehung einem aus Europa vertriebenen französischen Aufklärer verdankt, sie eine schwarze Schönheit, die alle, nicht nur den Geliebten, mit ihrer Anmut bezaubert. Aber Oroonokos Großvater, der König von Coramantien, dem heutigen Ghana, fordert Imoinda für sich – und damit nimmt das Unheil seinen Lauf. Erst hält er sie eifersüchtig in seinem Harem gefangen, dann verkauft er sie als Sklavin nach Surinam in Südamerika. Als auch Oroonoko einem englischen Sklavenhändler in die Hände fällt, gibt es zwar ein Wiedersehen für die Liebenden, Imoinda wird sogar schwanger, doch Glück ist ihnen nicht beschieden: Der von Oroonoko angeführte Sklavenaufstand wird grausam niedergeschlagen, Oroonokos und Imoindas Schicksal ist damit besiegelt.

Aphra Behn, die als junge Frau einige Jahre in Surinam zubrachte, erzählt in bewegenden Bildern und mit kühner Anschaulichkeit von dem Verhängnis, das die beiden ereilt. Da sie wusste, was ihr Publikum von ihr erwartete, gestaltete sie Oroonoko als tragische Liebesgeschichte. Zugleich aber vergegenwärtigt sie Zeitgeschichte in leuchtenden und auch düsteren Farben. Sie verabscheut die unermesslichen Grausamkeiten, die Oroonoko und Imoinda widerfahren, und ist in der realistischen Darstellung der Sklaverei ihrer Zeit weit voraus.

Unser Band stellt Oroonoko erstmals auf Deutsch zugängliche Sekundärtexte zur Seite, die Einblick in die dramatische Wirkungsgeschichte sowohl Oroonokos als auch Aphra Behns geben.

Vita Sackville-West war die erste Frau, die mit ihrem schwungvollen Essay von 1927 einen Schlüssel zum tieferen Verständnis der Erzählung wie auch seiner Verfasserin lieferte. Durch einen Brief an Virginia Woolf wissen wir, dass sie es war, die Virginia Woolf auf Aphra Behn aufmerksam gemacht hat.

Sackville-Wests nonchalante Annäherung setzt auf Einfühlung und Scharfblick. Sie spielt freimütig mit der dürren Quellenlage und fördert dabei zutage, was im Rückblick als Kalkül einer fortdauernden Herabsetzung erscheint: So wie Aphra Behn zu Lebzeiten von der britischen Krone um die Entschädigung für ihren Spionageeinsatz in den Niederlanden gebracht und in den Schuldturm gesperrt wurde, so hat noch gut zweihundert Jahre später, 1913, Ernest Bernbaum, der Herausgeber und mutmaßliche Autor einer Behn-Biografie, nicht nur bezweifelt, dass sie jemals in Surinam gewesen sei: Er diffamiert sie – wie bereits zahllose andere vor ihm – in schriftstellerischer und persönlicher Hinsicht: als Lügnerin, Hochstaplerin, Fälscherin, Kokotte.

Auszüge aus der Aphra-Behn-Biografie von Angeline Goreau spiegeln Behns unbezwingbaren Geist und zeigen die Verflechtungen zwischen Behns Gesellschaftskritik und Oroonoko sowie die sozialgeschichtlichen Hintergründe, insbesondere auch die Lage der Frauen ihrer Epoche.

Laura Brown stellt in ihrer bereits klassisch gewordenen Analyse auf pointierte Weise Aphra Behn und ihren Roman in den Kontext kolonialer Herrschaft, der frühen Aufstände gegen die Sklaverei und rassistischen Denkens überhaupt.

Die Sekundärtexte dieses Bandes spiegeln die Leidenschaft und Vielfalt der Auseinandersetzungen, die bis heute Aphra, die Einzigartige und ihr Werk begleiten. Sie dokumentieren, dass Aphra Behn vor über dreihundert Jahren Phänomene benannt hat, die bis heute brennend geblieben sind und im Schnittpunkt der aktuellen Debatten um Gender, Race, Feminismus und Kulturelle Aneignung stehen.

Aphra Behn

Oroonoko oder Der königliche Sklave

Eine wahre Geschichte

Wenn ich die Geschichte dieses königlichen Sklaven erzähle, so will ich meine Leser nicht mit den Abenteuern eines erfundenen Helden unterhalten, dessen Leben und Schicksal der Fantasie des Dichters überantwortet werden. Auch möchte ich keine Ereignisse hinzufügen, die ihm nicht wirklich zugestoßen sind. Ich will ganz einfach die Wahrheit mit all ihren Vorzügen und natürlichen Verwicklungen schildern. Die Wirklichkeit ist nämlich kurzweilig genug, auch ohne dass man etwas hinzuerfindet.

Einen großen Teil des hier Beschriebenen habe ich selbst miterlebt. Und was ich nicht mit eigenen Augen beobachten konnte, erfuhr ich von der Hauptperson der Geschichte, dem Helden selbst, der uns von all den Begebenheiten in seiner Jugend berichtete. Der Kürze wegen werde ich unzählige kleine Einzelheiten seines Lebens auslassen, wie amüsant sie für uns – die wir nicht viele Geschichten hörten und kaum Abenteuer erlebten – auch waren, aber für meine Leser, die in einer Welt leben, in der sie jeden Augenblick neue und unbekannte Zerstreuung finden, könnten sie sich doch als weitschweifig und ermüdend erweisen. Uns jedoch hatte der Charakter dieses großen Mannes so völlig bezaubert, dass wir begierig waren, alle Umstände seines Lebens zu erfahren.

Der letzte Teil seiner Abenteuer spielte sich in der Kolonie Surinam unweit der westindischen Inseln.

Bevor ich aber die Geschichte dieses edlen Sklaven erzähle, muss ich erklären, wie diese Sklaven in die neuen Kolonien gelangen. Denn die dortigen Ureinwohner werden nicht als Sklaven benutzt. Mit ihnen leben wir in sehr gutem Einvernehmen und würden es nie wagen, ihnen Befehle zu erteilen, im Gegenteil: Wir umschmeicheln sie mit jeder erdenklichen brüderlichen und freundschaftlichen Zuneigung. Sie verkaufen uns Fisch, Wild, Büffelhäute und einige exotische Kostbarkeiten: zum Beispiel die Pinseläffchen, eine Affenart, so groß wie eine Ratte oder ein Wiesel, die aber einen wunderhübschen zierlichen Körper besitzt und Gesicht und Hände wie ein Mensch; und auch das Löwenäffchen, ein kleines Tier, das genauso aussieht wie ein Löwe, aber nur so groß ist wie ein Kätzchen. Außerdem kleine Sittiche, große Papageien und Tausende anderer Vögel und Tiere von wunderbarer und überraschender Farbe und Gestalt; Häute gewaltiger Schlangen, von denen einige über fünfzig Meter lang sind, so wie die Schlangenhaut, die in der Königlichen Altertümersammlung ausgestellt ist. Dort befinden sich übrigens auch einige seltene Fliegen von erstaunlicher Form und Farbe, die ich der Sammlung geschenkt habe. Einige sind so groß wie meine Faust, andere kleiner, und alle von so vielfältiger, vorzüglicher Qualität, wie keine Kunst sie je hervorbringen könnte. Dann handeln wir mit Federn, die die Ureinwohner in allen erdenklichen Formen anordnen, um sich kurze Gewänder und herrlichen Schmuck von unvorstellbarer Farbenpracht für Kopf, Hals, Arme und Beine daraus zu fertigen. Mir ist eine solche Federgarnitur geschenkt worden, die ich dann dem King’s Theatre gegeben habe. Dort diente dieser Federschmuck als Kostüm für eine Indianische Königin. Er war einfach unnachahmlich und wurde von der vornehmen Gesellschaft sehr bewundert. Darüber hinaus bekamen wir von ihnen tausend Kleinigkeiten und wundersame Raritäten der Natur sowie handwerkliche Dinge wie Körbe, Waffen, Lendenschurze und Ähnliches. Wir handelten mit Perlen in allen Farben, Messern, Äxten, Nägeln und Nadeln, die sie nur dazu benutzen, um sich Löcher in Ohren, Nasen und Lippen zu bohren, in die sie dann alle möglichen Dinge hängen: längliche Perlen, dünn getriebene Stückchen Zinn, Bronze oder Silber und jede Art von glitzerndem Schmuck. Die Perlen weben sie in Lendenschurze von etwa dreißig Zentimetern Länge und Breite, sodass sehr hübsche bunte Blumenmuster entstehen. Diese Schurze tragen sie dann wie Adam und Eva die Feigenblätter. Die Männer bekleiden sich mit langen Leinenstreifen, die sie von uns eintauschen. Sie fädeln Perlen auch auf lange Baumwollfäden auf und machen daraus Gürtel für ihre Schurze, die sie sich zwanzigmal oder mehr um die Taille winden, sie dann über den Schultern kreuzen und auch um Hals, Arme und Beine wickeln. Sie sehen wunderbar aus mit diesem Schmuck, ihrem pechschwarzen langen Haar und den mit kleinen Punkten oder Blumen bemalten Gesichtern. Einige dieser Schönheiten, die wirklich eine vollendete Gestalt haben – wie übrigens fast alle – und auch ein hübsches Gesicht, sind wirklich ungewöhnlich anziehend. Sie besitzen alles, was als schön gilt, bis auf die Hautfarbe, ein rötliches Gelb. Und wenn sie sich frisch eingeölt haben, was sie häufig tun, haben sie die Farbe eines neuen Ziegelsteines, nur glatt, weich und glänzend. Sie sind äußerst züchtig und schamhaft, sehr schüchtern und scheuen jede Berührung. Obwohl sie alle fast nackt sind, kann man, wenn man unter ihnen lebt, feststellen, dass es nie einen unzüchtigen Blick oder eine unkeusche Handlung gibt. Da sie so daran gewöhnt sind, einander ohne jede Kleidung zu sehen, so wie unsere Vorfahren vor dem Sündenfall, haben sie anscheinend keine Wünsche, weil nichts ihre Neugier erregt: Man kann ständig alles sehen, was es zu sehen gibt. Und wo nichts Neuartiges zu entdecken ist, wird auch keine Neugierde geweckt. Nicht, dass ich nie einen hübschen indianischen Jungen gesehen hätte, der vor Liebe für eine wunderschöne junge Indianerin schmachtete. Aber seine Werbung beschränkte sich darauf, seine Arme über der Brust zu kreuzen und sie mit seinen Blicken zu verfolgen. Das Einzige, was er von sich gab, waren Seufzer. Sie hütete sich unterdessen, ihn anzusehen, und tat so, als sei überhaupt kein Liebhaber vorhanden, oder besser gesagt, als wolle sie gar keinen haben. Nie kam sie in seine Nähe, ohne die Augen voller Scham niederzuschlagen und zu erröten, wie bei uns nur die ganz Zurückhaltenden und Unnahbaren. Für mich verkörperten diese Menschen das Ideal reiner Unschuld, bevor die Menschheit die Sünde kannte. Es ist ganz offensichtlich, dass die schlichte Natur eine arglose, unvoreingenommene und tugendhafte Meisterin ist. Wäre es ihr gestattet, könnte sie der Welt eine bessere Lehrerin sein als alles von Menschen Erdachte. Hier würde die Religion bloß den Gleichmut zerstören, den diese Menschen aus Unwissenheit besitzen, und Gesetze würden ihnen beibringen, Vergehen zu erkennen, von denen sie bis dahin keine Vorstellung hatten. Einmal trauerten und fasteten sie wegen des Todes des englischen Gouverneurs, der ihnen in die Hand versprochen hatte, an einem bestimmten Tag zu ihnen zu kommen. Aber er war nicht gekommen und sandte auch keine Nachricht. Sie glauben nämlich, wenn ein Mann ihnen sein Wort gibt, könne oder würde nur der Tod ihn davon abbringen, es zu halten. Als sie aber sahen, dass er gar nicht tot war, fragten sie ihn, wie er einen Mann nennen würde, der ein gegebenes Versprechen nicht halte. Der Gouverneur antwortete, so ein Mann sei ein Lügner, und dies sei ein Wort der Schande für jeden Ehrenmann. Sie erwiderten ihm: »Gouverneur, du bist ein Lügner und hast dich dieser Schande schuldig gemacht.«

Sie haben ein angeborenes Gerechtigkeitsgefühl und kennen keinen Betrug. Laster und Verstellung sind ihnen völlig fremd, so etwas lernen sie nur von den Weißen. Bei ihnen gibt es Vielweiberei, wobei die alten Frauen stets ihre jungen Nachfolgerinnen bedienen; dieser Dienst jedoch ist leicht und auch geachtet. Über andere Diener verfügen sie nicht, es sei denn, sie nehmen im Krieg Sklaven.

In jenem Land, in dem ich war, hatten die Menschen keinen König, aber ihrem ältesten Kriegshäuptling gehorchten sie mit großer Ergebenheit.

Ein Kriegshäuptling ist ein Mann, der sie mit Führungsstärke und Erfolg in die Schlacht geführt hat. Ich werde später noch Gelegenheit haben, mehr über ihn zu berichten, und auch über ihre Sitten und Gebräuche.

Mit diesen Menschen leben wir also in gutem Einvernehmen und völligem Frieden, wie es sich gehört. Sie kennen die Orte, an denen es die besten Nahrungsmittel des Landes gibt, und wissen auch, wie man sie bekommt. Für allerlei Krimskrams versorgen sie uns mit Dingen, die wir uns sonst nicht beschaffen könnten. Denn sie jagen nicht nur in der Savanne und im Wald, wo sie, Spürhunden gleich, nahezu undurchdringliches Unterholz durchstöbern und durch die bloße Behändigkeit ihrer Füße die flinkesten Rehe und anderes essbares Wild zur Strecke bringen, sondern auch im Wasser, wo sie einem wie Flussgötter oder Bewohner der Tiefe erscheinen – so hervorragend vermögen sie zu schwimmen, zu tauchen, ja fast im Wasser zu leben. So sind sie den trägeren Bewohnern der Fluten überlegen. Und was ihre Schießkünste anbelangt, so treffen sie mit ihren Pfeilen, was sie nicht einfach nehmen oder mit den Händen erreichen können, denn ihre Zielsicherheit ist so bewundernswert, dass sie fast ein Haar spalten können, und das in jeder Reichweite des Pfeiles. Sie sind in der Lage, Orangen und andere Früchte herunterzuschießen, und dabei berühren sie nur den Stängel mit der Pfeilspitze, um die Frucht nicht zu verletzen. Da sie uns also in jeder Hinsicht sehr nützlich sind, halten wir es für unbedingt notwendig, sie freundschaftlich und nicht wie Sklaven zu behandeln. Das könnten wir auch gar nicht wagen, da sie uns auf diesem Kontinent zahlenmäßig so weit überlegen sind.

Diejenigen, die wir zur Arbeit auf den Zuckerrohrplantagen heranziehen, sind daher Schwarze – Sklaven, die auf folgende Weise hierhergebracht werden:

Wer Sklaven braucht, schließt einen Vertrag mit einem Schiffseigner oder Kapitän und verpflichtet sich, pro Kopf etwa zwanzig Pfund zu zahlen für eine vereinbarte Anzahl von Leuten, zahlbar bei Ablieferung auf der Plantage. Kommt nun ein voll beladenes Sklavenschiff an, gehen die Käufer an Bord und erhalten durch Auslosung die bestellte Anzahl Sklaven. In einem Los von zehn Sklaven sind vielleicht drei oder vier Männer, der Rest Frauen und Kinder. Es können auch etwa gleich viele Männer und Frauen sein. Auf jeden Fall muss man sich mit dem zugeteilten Los zufriedengeben.

Coramantien, ein Land der Schwarzen, ist einer der günstigsten Handelsplätze für diese Sklaven, und dorthin fahren auch die meisten unserer großen Sklavenhändler. Das Volk dort ist überaus kriegerisch und tapfer. Ständig auf Kriegszug, da es fortwährend mit einem der benachbarten Herrscher in Feindschaft lebt, hat es daher Gelegenheit, sehr viele Gefangene zu machen. Denn alle, die in der Schlacht gefangen genommen werden, verkauft man als Sklaven, zumindest die einfachen Männer, für die kein Lösegeld gezahlt wird. Den ganzen Gewinn für diese Sklaven erhält der Heerführer, und von diesen Heerführern kaufen unsere Schiffseigner und Kapitäne ihre gesamte Fracht.

Der König von Coramantien selbst war ein Mann von über hundert Jahren. Obwohl er viele schöne schwarze Frauen hatte – und es gibt ohne Zweifel berückende Schönheiten unter ihnen –, besaß er keinen Sohn. In jüngeren Jahren hatte er viele tapfere Männer als Söhne gehabt; dreizehn von ihnen waren in der Schlacht gefallen, und noch als sie starben, waren sie dabei zu siegen. Nur ein Enkel war ihm als Nachfolger geblieben, der Sohn eines dieser gefallenen Sieger, der, sobald er einen Bogen in der Hand und einen Köcher auf dem Rücken tragen konnte, ins Feld geschickt wurde, um von einem der ältesten Generäle das Kriegshandwerk zu erlernen. Aufgrund seiner natürlichen Neigung zu Waffen, der guten Gelegenheiten sowie der trefflichen Anleitung des alten Generals war er bereits im Alter von siebzehn Jahren einer der erfahrensten Heerführer und tapfersten Soldaten, die je das Schlachtfeld gesehen haben. So wurde er wie ein Weltwunder verehrt und war der Liebling der Soldaten. Darüber hinaus zeichnete ihn eine angeborene Schönheit aus, die jene aller anderen seines dunklen Schlags so weit übertraf, dass er Scheu und Ehrfurcht selbst in denen hervorrief, die seinen vornehmen Stand nicht kannten. So erging es auch mir, die ich ihn mit Staunen und Überraschung betrachtete, als er später in unseren Teil der Welt kam.

Er war kaum siebzehn Jahre alt, als der General, der an seiner Seite kämpfte, durch einen Pfeil ins Auge getötet wurde, der den Prinzen Oroonoko (denn dies war der Name des edlen Schwarzen) nur knapp verfehlt hatte. Dies wäre nicht geschehen, wenn der General, der sah, wie der Pfeil abgeschossen wurde, und erkannte, dass er auf den Prinzen zielte, nicht den Kopf vorgereckt hätte, um den Pfeil mit seinem eigenen Körper abzufangen, damit er nicht den Prinzen traf; und so rettete er ihn.

Damals wurde Oroonoko, so bekümmert er auch war, anstelle des alten Mannes zum General ernannt. Und damals geschah es auch, am Ende des Krieges, der zwei Jahre gedauert hatte, dass der Prinz an jenen Hof kam, an dem er von seinem fünften bis zum siebzehnten Lebensjahr kaum einen Monat ununterbrochen verbracht hatte. Es war erstaunlich und kaum zu begreifen, wo er so viel Menschlichkeit erlernt hatte, oder, um seinen Fähigkeiten einen gerechteren Namen zu geben, woher er diese wahrhaftige Seelengröße hatte, diese verfeinerten Begriffe wahrer Ehre, diesen vollkommenen Edelmut und dieses Zartgefühl, das zur höchsten Leidenschaft in der Liebe wie zur Ritterlichkeit gleichermaßen befähigte, obwohl er doch fast ununterbrochen von kämpfenden Männern umgeben gewesen war oder von Verstümmelten und Toten, und keine anderen Geräusche gehört hatte als Schlachtengetümmel und Stöhnen. Einiges davon können wir der Fürsorge eines klugen und gebildeten Franzosen zuschreiben, der es für lohnend hielt, eine Art königlicher Lehrmeister für diesen jungen Schwarzen zu sein, und als er erkannte, dass dieser überaus bereitwillig, fähig und von schneller Auffassungsgabe war, bereitete es ihm großes Vergnügen, ihn in Ethik, Sprachen und Naturwissenschaften zu unterrichten. Dafür wurde er von ihm über alle Maßen geliebt und geschätzt. Ein weiterer Grund war, dass er, wenn er aus dem Krieg kam, gerne mit den englischen Herren zusammentraf, die dort Handel trieben. Nicht nur deren Sprache erlernte er, sondern auch die der Spanier, mit denen er später Sklavenhandel trieb.

Ich habe diesen großen Mann oft gesehen und häufig mit ihm gesprochen. Ich war Zeuge vieler seiner großartigen Taten und versichere meinem Leser, dass die berühmtesten Höfe keinen tapfereren Mann hätten hervorbringen können, was die Größe sowohl seines Verstandes als auch seines Mutes anbelangt. Kein solideres Urteilsvermögen, keine schnellere Auffassungsgabe und keine angenehmere und abwechslungsreichere Unterhaltung. Er wusste fast so viel, als hätte er viel gelesen: Von den Römern hatte er gehört und bewunderte sie. Er wusste von den jüngsten Bürgerkriegen in England und vom beklagenswerten Tod unseres großen Monarchen und verbreitete sich darüber mit allem erdenklichen Verständnis und voller Abscheu vor dieser Ungerechtigkeit. Seine Haltung war aufrecht und anmutig, er besaß die Höflichkeit eines wohlerzogenen großen Mannes. In seiner Natur war nichts Barbarisches, sondern er benahm sich in allen Dingen so, als wäre er an einem europäischen Hof erzogen worden.

Diese großartige gerechte Wesensart Oroonokos machte mich außerordentlich neugierig, ihn zu sehen, besonders da ich wusste, dass er Englisch und Französisch sprach und ich mich also selbst mit ihm unterhalten konnte. Aber obwohl ich so viel über ihn gehört hatte, war ich völlig überrascht, als ich ihn sah, gerade so, als ob ich nichts über ihn gewusst hätte, so sehr übertraf er alle Beschreibungen. Er betrat den Raum und sprach mich und einige andere Frauen mit äußerster Würde an. Er war recht groß, aber von so vollkommener Gestalt, wie man es sich nur vorstellen kann. Der berühmteste Bildhauer könnte keine Statue schaffen, die von Kopf bis Fuß vollendeter wäre. Sein Gesicht war nicht von jenem rostig braunen Schwarz wie das der meisten seines Volkes, sondern hatte die Farbe von Ebenholz oder poliertem Pechstein. Seine Augen waren durchdringend und fraglos Ehrfurcht gebietend. Das Weiß darin war wie Schnee, ebenso seine Zähne. Seine Nase war gerade und römisch, nicht afrikanisch und flach. Sein Mund war in der denkbar feinsten Art geschnitten, weit entfernt von den vollen aufgeworfenen Lippen, die den meisten Schwarzen eigen sind. Alle Proportionen und der Ausdruck seines Gesichts waren so edel und exakt geformt, dass die Farbe in den Hintergrund trat und es nichts Schöneres, Angenehmeres und Anziehenderes geben konnte. Es fehlte nicht ein Zug, der wahre Schönheit ausmacht. Sein Haar zog er mithilfe einer Spule in die Länge, und er verwandte besondere Sorgfalt darauf, es ständig zu kämmen – ein Kunstgriff, durch den es ihm bis auf die Schultern hinabfiel. Auch stand seine geistige Vollkommenheit der seiner äußeren Erscheinung in nichts nach. Über fast jedes Thema konnte er sich in bewunderungswürdiger Weise unterhalten. Und wer ihn je reden gehört hatte, war überzeugt, dass es ein Irrtum ist zu glauben, dass scharfer Verstand auf Weiße und insbesondere auf Christen beschränkt sei. Er hätte sogar zugegeben, dass Oroonoko ebenso in der Lage war, gut zu regieren und weise zu herrschen, dass er über Großherzigkeit und politische Maximen verfügte und so einfühlsam mit der Macht umgehen könne wie jeder andere Prinz, der in den vornehmsten Schulen der Humanität und Bildung oder an den berühmtesten Höfen erzogen worden ist.

Dieser Prinz, so wie ich ihn beschrieben habe, an Seele und Körper gleichermaßen bewundernswert ausgestattet, war (während er sich, wie gesagt, am Hofe seines Großvaters aufhielt) so sehr zur Liebe fähig, wie es für einen tapferen und ritterlichen Mann möglich ist. Und wenn ich das sage, dann meine ich den höchsten Grad der Liebe, jene Leidenschaft, derer vor allem große Seelen fähig sind.

Ich habe bereits gesagt, dass der alte General an der Seite dieses Prinzen durch den Schuss eines Pfeiles in der Schlacht getötet und dass Oroonoko zum General ernannt worden war. Dieser alte Recke hinterließ von seinem ganzen Geschlecht nur eine Tochter, eine Schönheit, von der man nur zu sagen braucht, dass sie die weibliche Entsprechung dieses edlen Mannes war, mit einem Wort, sie war die schöne schwarze Venus für unseren jungen Mars. Von ihrem Äußeren her so bezaubernd wie er, besaß sie zudem erlesene Tugenden. Ich habe wohl hundert weiße Männer gesehen, die hinter ihr herseufzten und zu ihren Füßen tausend Schwüre schworen – alle erfolglos, alle vergeblich. Und sie war auch wirklich zu hochstehend, als dass irgendjemand außer einem Prinzen ihres eigenen Volkes sie verehren durfte.

Nachdem Oroonoko nun aus dem Krieg zurückgekehrt war und dem Großvater seine Aufwartung gemacht hatte, dachte er in allen Ehren daran, Imoinda, der Tochter seines Ziehvaters, des toten Generals, einen Besuch zu machen und sich bei ihr zu entschuldigen, weil seine Rettung die Ursache für den Tod ihres Vaters gewesen war. Er wollte ihr auch die Gefangenen, die in dieser letzten Schlacht als Sklaven genommen worden waren, als Trophäen der Siege ihres Vaters schenken. Als er, begleitet von allen verdienten jungen Soldaten, zu ihr kam, war er überwältigt von der Schönheit dieser edlen Königin der Nacht, deren Antlitz und Gestalt bei Weitem alles übertrafen, was er je gesehen hatte, diese liebliche Bescheidenheit, mit der sie ihn empfing, jene Sanftheit in ihrem Ausdruck und ihren Seufzern über den traurigen Anlass dieser Ehre, die ihr ein so großer Mann wie Oroonoko erwies – ein Prinz, über den sie so bewunderungswürdige Dinge gehört hatte. Die Ehrfurcht, mit der sie ihn empfing, die Süße ihrer Worte und ihres Benehmens, während er bei ihr war, machten ihr sein wildes Herz vollkommen untertan und ließen ihn spüren, dass auch ein Sieger bezwungen werden kann. Als er daher seine ersten Komplimente gemacht und ihr einhundertfünfzig Sklaven in Fesseln geschenkt hatte, sagte er ihr mit seinen Augen, dass er nicht unempfänglich sei für ihre Reize, während Imoinda, die sich nichts mehr wünschte als eine so ruhmreiche Eroberung, erfreut glaubte, diese stumme Sprache frisch entbrannter Liebe zu verstehen. Von diesem Augenblick an tat sie alles, um ihre Schönheit noch zu steigern.

Der Prinz kehrte in völlig anderer Stimmung als zuvor an den Hof zurück. Obwohl er selbst nicht viel über die schöne Imoinda sprach, hatte er dennoch das Vergnügen, alle seine Gefolgsleute über nichts anderes als den Charme dieses Mädchens sprechen zu hören. Sie rühmten ihn sogar in Gegenwart des alten Königs und hoben, wenn möglich, die Schönheiten, die sie an ihr entdeckt hatten, noch hervor. Über nichts anderes wurde geredet, in allen Winkeln, in denen geflüstert wurde, hörte man nur: »Imoinda! Imoinda!«

Man kann sich leicht vorstellen, dass es nicht lange dauerte, bis Oroonoko seinen zweiten Besuch machte; und dass es angesichts seines vornehmen Standes auch nicht viel länger dauerte, bis er ihr mitteilte, dass er sie verehre. Ich habe ihn oft sagen hören, dass er sich darüber gewundert habe, durch welch merkwürdige Eingebung er, der doch die Liebe noch nie kennengelernt hatte und auch nicht an Unterhaltung mit Frauen gewöhnt war, dazu kam, so sanft und doch so leidenschaftlich zu reden. Aber glücklicherweise, sagte er, habe – um seine eigenen Worte zu benutzen – eine neuartige und bis dahin unbekannte Macht sein Herz und seine Zunge in der Sprache der Liebe unterwiesen, und gleichzeitig in Imoinda ein entsprechendes Gefühl für seine Leidenschaft erweckt. Was er sagte, berührte sie, und sie gab ihm Antworten, die ihn mit einer bisher unbekannten Wonne mitten ins Herz trafen. Er vertat auch die Chance nicht, die die Liebe ihm eröffnete, sondern nutzte all seine glücklichen Gaben zu seinem Vorteil. Da er kein Laster kannte, zielte die Flamme seiner Liebe nur auf Ehrenhaftes, wenn so eine Unterscheidung in der Liebe gemacht werden kann, besonders in einem Land, wo Männer sich so viele Frauen nehmen, wie sie ernähren können, und wo das einzige Verbrechen, die einzige Sünde wider eine Frau darin besteht, sie fortzujagen, sie Not, Schande und Elend auszusetzen. Solch üble Sitten werden nur in christlichen Ländern praktiziert, wo der bloße Name der Religion das Wichtigste zu sein scheint und man glaubt, das genüge – auch ohne Tugend und Moral. Aber Oroonoko war keiner von denen, die nur Lippenbekenntnisse ablegen; er hatte die richtigen Vorstellungen von Ehre, daher machte er ihr Anträge, die nicht nur dem Namen nach solche waren. Im Gegensatz zu den Gebräuchen seines Landes schwor er ihr, dass sie die einzige Frau sein sollte, die er zeit seines Lebens besitzen werde, dass weder Alter noch Falten ihn zu einer Änderung bewegen könnten, denn ihre Seele bliebe immer schön und jung, er werde ewig die Vorstellung ihres jetzigen Zaubers im Gedächtnis behalten und in sein Herz schauen und dort nach dieser Vorstellung suchen, wenn er sie nicht länger in ihrem Gesicht finden könne.

Nach tausend Beteuerungen seiner unerschütterlichen leidenschaftlichen Glut und ihrer ewigen Herrschaft über ihn ließ sie sich herab, ihn als ihren Gatten anzunehmen, oder besser gesagt, ihn als die größte Ehre zu empfangen, die die Götter ihr erweisen könnten.

In solchen Fällen muss eine bestimmte Zeremonie befolgt werden, aber ich vergaß zu fragen, wie sie durchgeführt wurde. Auf jeden Fall waren sich beide Seiten darin einig, dass der Großvater, der gebotenen Ehrerbietung gemäß, als Erster mit diesem Plan vertraut gemacht werden sollte. Ihrem Monarchen sind sie nämlich völlig ergeben, insbesondere natürlich, wenn sie auch noch von ihm abstammen.

Dem alten König hingegen, der viele Frauen und viele Konkubinen hatte, mangelte es nicht an Schmeichlern bei Hofe, die seinem Herzen bereits tausend zärtliche Gedanken an diese junge Schöne eingeflößt und sie seiner Fantasie vorgestellt hatten als das Reizvollste, das er im Laufe seines langen Lebens je besessen haben würde. Bei diesen Worten sprühte sein altes Herz wie ein gelöschter Brand, der leicht wieder Feuer fängt, Funken der Liebe und begann zu brennen. Der Greis, verfallen in ein zweites Stadium der Kindheit, sehnte sich voller Ungeduld danach, dieses fröhliche junge Ding zu sehen, mit dem er – leider! – nur in aller Unschuld spielen konnte. Aber wie konnte er sich vergewissern, dass sie wirklich dieses Wunder war, ohne seine Macht zu nutzen, sie an den Hof zu rufen (wohin Jungfrauen niemals kamen, es sei denn, zu privaten Zwecken des Königs) – diese Frage stellte er sich als Nächstes. Und während er darüber nachdachte, brachte man ihm die Nachricht, dass Imoinda mit größter Wahrscheinlichkeit die Geliebte des Prinzen Oroonoko sei. Dies bereitete ihm einigen Verdruss. Es bot ihm jedoch auch die Möglichkeit, eines Tages, als der Prinz auf der Jagd war, einem Manne von vornehmem Stand als Sklave und Diener aufzuwarten und ihn zu Imoinda zu begleiten, um ihr ein Geschenk zu machen, das angeblich vom Prinzen stammte. Dabei konnte er das schöne Kind unerkannt betrachten und würde auch Gelegenheit haben zu hören, welche Botschaft sie dem Prinzen für sein Geschenk zurücksandte, und daraus auf den Zustand ihres Herzens und den Grad ihrer Zuneigung schließen. Der Plan wurde genauso durchgeführt, der alte Monarch sah sie – und war entflammt. Er fand, dass sie in allem dem entsprach, was er gehört hatte, und wollte sein Glück nicht hinauszögern. Er erkannte aber, dass er ein großes Hindernis zu überwinden hatte, wenn er ihr Herz erobern wollte. Sie drückte nämlich ihre Gefühle über das Geschenk, das der Prinz ihr gesandt hatte, in so zärtlichen, sanften und reizenden Worten aus, mit einem Ausdruck solcher Liebe und Freude, dass unverkennbar war, dass sie Oroonoko ohne jeden Zweifel von ganzem Herzen liebte. Darüber war der alte König einigermaßen betrübt, aber er tröstete sich damit, dass der Gehorsam, den das Volk seinem König zollte, nicht geringer war als der gegenüber den Göttern. Wozu die Liebe Imoinda nicht brachte, dazu würde die Pflicht sie zwingen.

Kaum hatte er also seine Gemächer erreicht, als er Imoinda den königlichen Schleier sandte. Und dies ist die Einladungszeremonie: Er schickt dem Mädchen, dem er die Ehre seines Bettes erweisen will, einen Schleier, mit dem sie sich verhüllt und so dem Gebrauch des Königs vorbehalten ist. Sich dem zu widersetzen, bedeutet den Tod; überdies hält man es für einen äußerst gottlosen Ungehorsam.

Man kann sich die Bestürzung und den Gram des Mädchens bei dieser Botschaft und beim Anblick des Tuchs kaum vorstellen. Da jedes Zögern in solchen Fällen jedoch gefährlich ist, und Flehen schlimmer als Verrat, wurde sie zitternd und nahezu ohnmächtig gezwungen, sich mit dem Schleier zu verhüllen und fortführen zu lassen.

So brachte man sie an den Hof. Der König, der veranlasst hatte, ein besonders wohlriechendes Bad vorzubereiten, wurde dorthin geleitet und nahm in vollem Staat unter einem Baldachin Platz, um die ersehnte Jungfrau zu empfangen. Da er angeordnet hatte, sie zu ihm zu bringen, wurde sie, nachdem man sie entkleidet hatte, in das Bad geführt, man schloss die Türen, und sie musste hinabsteigen. Der König befahl ihr ohne weiteres Werben, ihren Umhang abzulegen und in seine Arme zu kommen. Aber Imoinda warf sich tränenüberströmt auf die Marmoreinfassung des Beckens und ersuchte ihn, sie anzuhören. Sie sagte ihm, wie stolz sie angesichts dieser göttlichen Ehre gewesen wäre, wenn es in ihrer Macht gelegen hätte, ihrem König gefällig zu sein, als sie noch eine Jungfrau war. Aber aufgrund der Gesetze könne er – und wegen seiner königlichen Güte werde er – nicht einem Mann seine angetraute Frau wegnehmen. Daher glaube sie, dass sie für ihn Anlass sein könnte, eine schwere Sünde zu begehen, wenn sie ihm nicht ihren Zustand enthüllte und ihm mitteilte, dass sie einem anderen gehöre und sich daher nicht so glücklich schätzen könne, die Seine zu werden.

Erzürnt über diese Verzögerung, fragte der König rasch nach dem Namen des dreisten Mannes, der eine Frau ihres Standes ohne seine Zustimmung geheiratet hatte. Imoinda sah, wie seine Augen vor Zorn funkelten und seine Hände zitterten (ob aufgrund seines Alters oder vor Wut, weiß ich nicht, aber sie vermutete Letzteres), und bereute beinahe, so viel gesagt zu haben, denn jetzt befürchtete sie, dass sich der Zorn über dem Prinzen entladen würde. Sie sagte daher tausend Dinge, um ihn in seiner Wut zu beschwichtigen und ihn dazu zu bringen, sie in Ruhe anzuhören. Aber bevor sie noch gesprochen hatte, konnte er sich schon vorstellen, um wen es sich handelte, obwohl er sich nichts anmerken ließ, sondern sie aufforderte, ihren Umhang beiseitezulegen und seine Zärtlichkeiten zu erdulden. Sonst, so schwor er bei seinen Göttern, müsse der glückliche Mann, den sie ihm benennen würde, sterben, und wenn es Oroonoko selbst sei.

»Deshalb«, sagte er, »verleugne diese Heirat und schwöre, dass du noch eine Jungfrau bist.«

»Das kann ich bei all unseren Mächten beschwören«, erwiderte Imoinda, »denn mein Gemahl hat mich noch nicht erkannt.«

»Das genügt mir«, sagte der König. »Es genügt mir, sowohl um mein Gewissen als auch um mein Herz zufriedenzustellen.« Er erhob sich von seinem Sitz, kam zu ihr und führte sie ins Wasserbecken. Jeder Widerstand von ihr war zwecklos.

In der Zwischenzeit wollte der Prinz, der von der Jagd zurückgekehrt war, Imoinda besuchen. Aber sie war fort und nicht nur das, er erfuhr, dass sie den königlichen Schleier erhalten hatte. Dies trieb ihn zur Raserei, und seine Freunde hatten viel zu tun, ihn in seinem Wahnsinn davor zu bewahren, Hand an sich zu legen. Zunächst brauchten sie vor allem Gewalt, dann siegte die Vernunft. Sie führten ihm alles dringlich vor Augen, was seinen Zorn eindämmen könnte – aber nichts wog für ihn so schwer wie das hohe Alter des Königs, das es diesem unmöglich machte, ihn mit Imoinda in seiner Ehre zu verletzen. Er hätte sich gerne dieser Hoffnung hingegeben, weil ihm das am besten gefiel und seinem Herzen am meisten schmeichelte. Sie reichte dennoch nicht ganz aus, um die Leidenschaften, die manchmal in ihm wüteten, zu besänftigen. Es genügte zu seiner Beschwichtigung nicht, ihm zu sagen, dass sein Großvater alt sei und ihn so gar nicht verletzen könne; weiterhin oblag ihm ja die Ehrenpflicht, die junge Männer dort gewöhnlich ihren würdigen Verwandten zollen. Er ließ sich nicht davon überzeugen, dass er keine Ursache habe zu seufzen und um den Verlust einer Geliebten zu trauern, die er schließlich mit all seiner Kraft und seinem Mut nicht wiedererlangen konnte.