6,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Knaur eBook

- Kategorie: Krimi

- Sprache: Deutsch

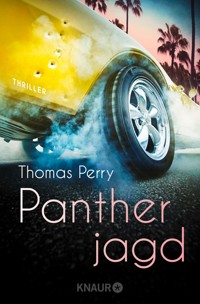

Eine gnadenlose Jagd durch Los Angeles Ein atemberaubend rasanter Thriller von US-Altmeister Thomas Perry Was passiert, wenn ein pensioniertes Ermittlerpaar des Los Angeles Police Department und zwei Auftragskiller aus San Fernando Valley von gegnerischen Seiten auf denselben ungeklärten Mordfall angesetzt werden? - Es kracht gewaltig. Irre Schusswechsel und Verfolgungsjagden durch Los Angeles sind vorprogrammiert, während die Abels und die Hoyts sich gegenseitig aus dem Verkehr ziehen. Es geht um den Mord an James Ballentine, einem Afroamerikaner mittleren Alters, der als Forscher für ein renommiertes Unternehmen arbeitete, bis er mit zwei Kugeln in den Hinterkopf getötet wurde. Die Auftragnehmer der Hoyts wollen nicht, dass ihr Coup ans Licht kommt - die Abels wollen genau das. Eine gnadenlose Jagd beginnt. Ein Thriller wie ein Hollywood-Blockbuster - voller haarsträubender Wendungen, ebenso düster wie unterhaltsam, der totale Nervenkitzel! "Thomas Perrys Figuren werden mit einem einzigen Satz zum Leben erweckt . . . Er ist einer der größten lebenden Spannungsautoren."– The New York Sun Thomas Perry hat weit über zwanzig Thriller und Kriminalromane geschrieben. In den USA gilt er als einer der ganz Großen seines Metiers und wurde bereits mit dem Edgar-Allan-Poe-Award ausgezeichnet.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 491

Veröffentlichungsjahr: 2022

Ähnliche

Thomas Perry

Pantherjagd

Thriller

Aus dem amerikanischen Englisch von Alexandra Baisch

Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.

Über dieses Buch

Was passiert, wenn zwei Auftragskiller aus San Fernando Valley und ein pensioniertes Ermittlerpaar aus L.A. von gegnerischen Seiten auf denselben Mordfall angesetzt werden? – Es kracht gewaltig. Verfolgungsjagden und irre Schusswechsel sind vorprogrammiert, während die Abels und die Hoyts sich gegenseitig aus dem Verkehr ziehen. Es geht um den Mord an James Ballentine, einem Afroamerikaner mittleren Alters, der als Forscher für ein renommiertes Unternehmen arbeitete, bis er mit zwei Kugeln in den Hinterkopf getötet wurde. Die Hoyts wollen nicht, dass der Coup ans Licht kommt – die Abels wollen genau das. Eine gnadenlose Jagd beginnt.

Inhaltsübersicht

Widmung

1. Kapitel

2. Kapitel

3. Kapitel

4. Kapitel

5. Kapitel

6. Kapitel

7. Kapitel

8. Kapitel

9. Kapitel

10. Kapitel

11. Kapitel

12. Kapitel

13. Kapitel

14. Kapitel

15. Kapitel

16. Kapitel

17. Kapitel

18. Kapitel

19. Kapitel

20. Kapitel

21. Kapitel

22. Kapitel

23. Kapitel

24. Kapitel

25. Kapitel

26. Kapitel

27. Kapitel

28. Kapitel

29. Kapitel

30. Kapitel

31. Kapitel

32. Kapitel

33. Kapitel

Für meine Frau Jo

1

Der Mann floss in der Dunkelheit dahin, das Wasser wiegte ihn und spülte ihn durch den Betonkanal, zunächst langsam, dann immer schneller, während die Stunden verrannen und der starke Frühlingsregen ein paar Meter weiter oben auf den Asphalt klatschte, ehe er in die Gullys floss und die Strömung dort anschwellen ließ. Hin und wieder drängte der ansteigende Strom den Mann gegen die Betonwände des Kanals oder ließ ihn daran entlangschrammen. Aber die Gewalt der talwärts fließenden Wassermassen war zu heftig, als dass er lange an einer Stelle hängen blieb. Und dann war sie wiederum doch nicht stark genug.

Es war nach Mitternacht, als Bill Carmody mit seinem weißen Truck von den Stadtwerken gute fünfzig Meter vor der Kreuzung stehen blieb und durch die regenüberströmte Windschutzscheibe auf den kleinen See hinausstarrte, der sich an der Kreuzung bildete. Die Straßen hier in der Gegend waren im Dachprofil errichtet, fielen zum Bordstein hin ab, sodass der Regen in die Gullys entlang des Rinnsteins floss.

Seit zwei Tagen regnete es unablässig, und es sah ganz danach aus, als ob sich auch am dritten Tag daran nichts ändern würde. Es war ungewöhnlich viel Regenwasser, das gerade aus den Hügeln hinunterfloss. Südkalifornien wurde nicht oft von solch heftigen Unwettern heimgesucht. Der Winter war ausnahmsweise sehr nass gewesen, und dieses Unwetter war das heftigste, das sie bislang gehabt hatten. Carmody zog seine Kappe auf, klappte den Kragen seines gelben Regenmantels hoch und stieg aus. Dann stapfte er zum hinteren Teil des Trucks, öffnete den eingebauten Gerätekasten und holte eine Harke und einen Drahtkorb heraus. Genau genommen war das kein Job für einen Vorarbeiter, doch hätten sie einen Mann gewollt, der einfach nur herumstand, wenn er ein Problem sah, statt selbst aktiv zu werden, dann hätten sie nicht Carmody eingestellt.

Er stapfte durch immer tieferes Wasser bis zur Kreuzung. Das grelle Licht von zwei Scheinwerfern tauchte auf, dann sah er den SUV auf die Querstraße zudonnern. Seine Reifen ließen das Wasser zu beiden Seiten vier Meter weit aufspritzen wie bei einem Schnellboot, und dahinter bildete sich eine Art Heckwelle. Das Wasser reichte bis zu den Radkappen. Somit wusste Carmody, dass es in der Mitte der Straße mindestens fünfundzwanzig Zentimeter tief war. Er winkte dem Fahrer zu, damit dieser langsamer wurde, doch entweder sah der ihn nicht, oder es war ihm egal.

Es war jedenfalls zu spät, um der Fontäne auszuweichen, also drehte Carmody dem SUV den Rücken zu, ließ das Wasser gegen seinen Regenmantel klatschen und daran abperlen.

Der Wind wehte unablässig mit weit über zwanzig Stundenkilometern, und als er bei der Straßenecke ankam, klatschten ihm die Tropfen frontal ins Gesicht. Er zog den Schild seiner Kappe tiefer ins Gesicht und benutzte die Harke, um den Schutt über dem Regengitter beiseitezuschaffen, das im Rinnstein eingelassen war. Doch er spürte, dass das nicht weiterhalf. Er hatte erwartet, einen Sog des Abfließens zu spüren. Er ertastete Äste und Blätter, doch das Wasser dümpelte ungerührt vor sich hin. Er ging quer über die Straße zum nächsten Gitter und von dort weiter zum nächsten und zum übernächsten. Er machte kehrt, holte sein Stemmeisen und eine Taschenlampe aus dem Truck, ging damit zum ersten Gitter zurück und trat auf die Betonplatte, die auf dem Grasstreifen darüber angebracht war. Er stemmte den Kanaldeckel auf. Der Schmutzfänger war voller Wasser. Er fuhr mit seiner Harke am inneren Gitter entlang, fand aber nichts, was es blockierte. Stattdessen quoll das Wasser aus dem Gullydeckel hervor und floss auf die Straße.

Er trug den Korb, die Harke und das Stemmeisen zurück zum Truck, stieg ein, holte sein Handy hervor und drückte auf die Anruftaste.

»Stadtwerke.«

»Carmody hier. An der Kreuzung von Interlaken und Grimes in North Hollywood haben wir einen vollständig blockierten Regenwasserkanal. Das Wasser steht erst etwa dreißig Zentimeter tief, aber es steigt weiter. Es sprudelt aus den Entwässerungsrohren heraus.«

»Wie willst du vorgehen, Bill?«

»Ich habe die Schmutzfänger kontrolliert, jetzt können wir nur noch die Straße aufreißen und nachsehen, was den Hauptkanal blockiert. Für den Anfang brauchen wir einen Presslufthammer und einen Baggerlader.«

»Wann soll es losgehen?«

»Entweder wir machen es sofort, oder wir warten, bis das Wasser so hoch steht, dass es irgendein Haus flutet.«

Eine Stunde später hob ein Baggerlader die letzte Ladung triefenden Schlamm und aufgebrochenen Zement aus dem engen Graben, den er ausgehoben hatte, und kippte alles wenige Meter davon entfernt auf den bereits aufgetürmten Haufen Schutt. Als der Fahrer die Maschine um 180 Grad drehte, um seine Schaufel erneut eintauchen zu lassen, stieß Carmody einen lauten Pfiff aus und wedelte mit den Armen über dem Kopf.

»Moment«, rief er. »Lass uns nachsehen.«

Er und zwei seiner Männer wateten zu der Stelle, an der der Baggerlader den Straßenbelag aufgerissen hatte, kratzten mit ihren Schaufeln ein paar Asphaltbrocken weg und legten einen Haufen Unkraut, Zweige und Blätter frei. Sie spähten nach unten, zogen mehrere Armvoll Grünzeug aus dem Loch, stapften damit zum Truck und warfen es auf die Pritsche.

Das Knattern des Baggerladermotors verstummte, und plötzlich war es ganz still. Carmody drehte sich um. Der Baggerfahrer stand vor seinem Sitz und starrte am Ausleger seines Baggerladers ins Loch. Er zeigte hinein. »Verdammt, eine Leiche! Das ist ein Mensch!«

Officer Stearns trat näher an die menschliche Gestalt heran, die auf dem nassen Asphalt lag. Das ließ ihn nie kalt. Höchst selten war es ein hundertjähriger Mann, der glücklich und zufrieden gelebt hatte und dessen Seele sanft und nicht unvorhergesehen entschlafen war. Vielmehr handelte es sich immer um eine Geschichte von Verlust und Tragik, deren tatsächliche Details erst zu einem späteren Zeitpunkt vervollständigt wurden, die aber von Anfang an offenkundig waren. Er sah sich die Leiche genauer an. Es handelte sich um einen Afroamerikaner, etwa Anfang vierzig, bekleidet mit einem Sportsakko und einer schicken Hose. Er hatte keine Schuhe mehr an, aber das musste nichts heißen, weil Tote diese gerne mal verloren, wenn sie unsanft angefasst wurden.

Das Unsanft-angefasst-Werden war das Eigenartige. Die Arbeiter der Stadtwerke hatten den Mann soeben aus einem verstopften Regenwasserkanal herausgezogen, zusammen mit einem Haufen Blätter, Zweige und Gras von der Größe eines Heuballens. Ihnen zufolge gab es keine Erklärung dafür, wie er dort hineingekommen war oder wie weit das Wasser ihn in der Kanalisation mitgerissen haben könnte, ehe er hier hängen blieb.

Stearns blieb innerhalb der gelben Polizeiabgrenzung stehen und beobachtete die Leute von der Gerichtsmedizin und der Kripo, während es langsam hell wurde. Neugierige Gaffer würden erst dann auftauchen, wenn es nicht mehr regnete. Stearns dachte an das Opfer. Der Mann hatte braune, glatte Haut, war schlank, der Haarschnitt modern. Sollte er irgendwelche Verletzungen haben, so waren diese für Stearn nicht ersichtlich, aber das musste nichts heißen. In wenigen Stunden würde sich der Gerichtsmediziner über ihn beugen, sich jeden Quadratzentimeter von ihm genauestens ansehen, auch die inneren Organe. Stearns sah zu, wie das Team des Gerichtsmediziners die Leiche in eine Hülle packte, dann auf die Bahre legte und sie in den Transporter schob.

Es ließ sich nicht einfach sagen, was diesem Mann zugestoßen war, aber Stearns war durchaus geneigt, ein paar Vermutungen anzustellen. Das war kein Selbstmord. Vielleicht nahm man eine Überdosis oder vergiftete sich, aber man würde sich nicht in einen Regenwasserkanal stürzen, um unterirdisch flussabwärts getrieben zu werden, bis man eine Blockade verursachte. Das war allerdings auch alles, was Stearns mit einer gewissen Sicherheit mutmaßen konnte. Wenn es sich nicht um einen jener Fälle handelte, in denen der Erzfeind des Typen vor der Menge im Stadion der Dodgers geschworen hatte, dass er diesen Mann umbringen werde, oder seine Frau letzte Woche eine Lebensversicherung über fünf Millionen Dollar auf ihn abgeschlossen hatte, würden die Kripobeamten sich hier ziemlich reinhängen müssen, und sie könnten von Glück sagen, wenn sie herausfänden, wie er hierhergekommen war.

Stearns war erleichtert, als die Leute von der Gerichtsmedizin schließlich die Tür ihres Transporters schlossen. Er stand nicht gerne in der Nähe einer Leiche herum. Er konnte dieses Gefühl des Verlusts und der Traurigkeit nicht ausstehen, was vermutlich der offensichtlichen Diskrepanz zwischen einem lebenden, denkenden Menschen und dem leblosen Überrest in dem Haufen Zweige zuzuschreiben war, den die Arbeiter aus dem Kanal gezogen hatten.

Die Leute von der Gerichtsmedizin mussten die Unmenge Pflanzen und Müll entwirren, in der dieser Mann festgesteckt hatte. Jedes Stück, das sie freibekamen, wurde untersucht und dann wenige Meter entfernt unter einem aufgespannten Behelfsdach auf eine Plane gelegt. Hin und wieder nahm ein Spurensicherer einen Beweisbeutel und packte etwas ein. Stearns entdeckte keinerlei Aufregung, geschweige denn Begeisterung, keinen Hinweis darauf, dass jemand etwas für wichtig genug erachtete, um es einem Kollegen zu zeigen. Vielleicht sammelten sie Pflanzen ein, weil sie typische Beispiele von Pflanzen haben wollten, die den Mann auf seinem Weg begleitet hatten. Vielleicht waren sie aber auch genauso verloren wie er, und es war das Einzige, was sie tun konnten.

Ein Jahr und einen Tag später sah Professor Daniel Millikan aus dem hohen Fenster des Hörsaals, um sich zu vergewissern, dass es noch immer nicht aufgehört hatte zu regnen. Dann schweifte sein Blick über die ernst dreinblickenden Studenten im ersten Jahr des Aufbaustudiums. Er kam zum Ende seiner Vorlesung, hatte es jedoch nicht eilig, sich in die nasse Welt hinauszubegeben.

Er war seit drei Jahren Gastprofessor an der Luskin School of Public Affairs an der UCLA – ein langer Gastaufenthalt. Die anderen Dozenten für Strafrecht – in dem großen Institut gab es insgesamt nur fünf – waren alle Wissenschaftler. Dan Millikan war ein ehemaliger Cop. Vom Erscheinungsbild her unterschied er sich nicht sehr von den anderen Professoren. Er war nicht hoch aufgeschossen, eine gepflegte, etwa einen Meter achtzig große Erscheinung, über fünfzig, mit kurzen, grauen Haaren. Für gewöhnlich trug er graue oder dunkelblaue Sakkos und hellblaue Hemden, dazu eine Krawatte mit einfachem Knoten.

Er hatte seinen Teil an Forschungsarbeit geleistet und genug Artikel geschrieben, um regelmäßig als Speaker auf Konferenzen eingeladen zu werden. Seine eigentliche Karriere bestand aus den fünfundzwanzig Jahren, die er mit fiesen Betrunkenen, Kleinkriminellen, Drogendealern und Gangmitgliedern zugebracht hatte. Er hatte gelernt, wie schnell sich die ganze Denkart eines Mannes darauf ausrichten konnte, einen gewalttätigen Verdächtigen zu Boden zu bringen, wenn er sich dazu gezwungen sah. Er hatte gelernt, eine Lüge vorherzusehen, noch ehe ein Verdächtiger sie aussprach – manchmal sogar noch, ehe der Verdächtige das Bedürfnis verspürte, sich etwas auszudenken, um diesen Teil seiner Geschichte zu füllen. Millikan hatte sein Wissen über Forensik bei jedem Fall erweitert, während diese Wissenschaft ständig Fortschritte machte und perfektioniert wurde, bis sie Bestandteil der Polizeipraxis war. Die letzten zehn Jahre hatte er bei der Mordkommission gearbeitet, wo er Experte für all die schrecklichen Dinge wurde, die Menschen einander zufügen. Nach fünfundzwanzig Jahren ließ er sich in den Ruhestand versetzen und schrieb noch am selben Tag die Bewerbung für die Universität.

Millikan stand vorne im Raum, aufrecht, nicht länger hinter dem Podium, weil er für die letzten Minuten seiner Vorlesung keine Notizen oder Quellenangaben benötigte. Er hatte in seiner Vorlesung bereits die Ursprünge und die Entwicklung der Gesetze für Durchsuchungen und Beschlagnahme abgehandelt. Jetzt war der Moment gekommen, in dem seine Studenten Fragen zu allem stellen konnten, was sie wissen wollten. Er nickte einem Studenten in der zweiten Reihe zu. Ihm fiel der Name wieder ein. »Mr Terrano?«

»Wenn Sie das Haus eines Mordopfers durchsuchen, das auf dem Boden liegt, wonach suchen Sie dann als Erstes?«

»Nach Stellen, wo ich hintreten kann.«

Kurzes Gelächter erscholl, aber Millikan fuhr fort.

»Natürlich findet sich häufig Blut oder anderes organisches Gewebe am Tatort. Am allerwichtigsten ist es, dass Sie den Tatort nicht verunreinigen. Sie haben nur eine einzige Chance, ihn zu schützen, und sollten sicherstellen, dass nichts verloren geht oder beschädigt wird und Sie auch keine neuen Spuren hineintragen. Wir leben auf einem Planeten, auf dem es unmöglich ist, sich zu bewegen, ohne eine Spur von Partikeln und organischen Verbindungen zu hinterlassen. Der Mörder hat etwas von sich am Tatort zurückgelassen, genau wie ihm Partikel von dort anhaften, wenn er ihn verlässt. Allerdings muss Ihnen bewusst sein, dass es sich mit Ihnen genauso verhält.«

»Und das Zweite, wonach Sie suchen?«

»Nach nichts.«

Ein Dutzend Hände schoss in die Höhe, doch er ignorierte sie vorerst. »Sie suchen nach nichts Bestimmtem. Ein paar Minuten stehen Sie einfach ruhig da und sehen sich um. Fangen Sie nicht damit an, Theorien über den Tatort, den Fall oder etwas anderes zu wälzen. Lassen Sie Ihren Blick über den Boden, die Wände, die Decke, die Fenster und über alles andere wandern, was Sie sonst noch sehen können. Achten Sie auf das, was Sie hören und riechen. Ich nehme mal an, wir sprechen hier über einen Fall, bei dem keine zwanzig Zeugen herumstehen, die bereits gesagt haben: ›Wir haben gesehen, wie ihr Ehemann sie erschossen hat.‹«

»Nein, ich dachte eher an einen etwas andersgearteten Fall.«

»Okay. Nachdem Sie sich die Zeit gelassen haben, sich jeden Zentimeter anzusehen, gehen Sie sorgfältig und langsam durch den Raum, achten dabei auf alle Details. Ihre Aufmerksamkeit wird vom Mordopfer und dem Bereich um es herum angezogen, und Sie werden feststellen, dass Sie dabei Dinge notieren, die sich langsam zu einer Geschichte zusammenfügen.«

Eine Frau zu seiner Linken sagte: »Todesursache?«

»Genau, solche Dinge. Aber ich verrate Ihnen etwas. Die meisten Morde sind erste Morde. Amateure scheinen niemals Schwierigkeiten zu haben, bis zu dem Punkt zu gelangen, an dem das Opfer tot auf dem Boden liegt. Das Verbrechen wird als ›vorsätzlich‹ eingestuft, weil der Mörder in der Absicht dorthin kam, das Opfer zu töten. Aber das Verbrechen passt nicht zur gemeinhin verbreiteten Bedeutung des Wortes. Im Vorfeld wurde nämlich nicht viel nachgedacht. Die Überlegungen der meisten Mörder scheinen nur bis zu dem Punkt zu gehen, zu dem sie ihren Feind umgebracht haben, aber anscheinend sind sie oft nicht in der Lage, an das zu denken, was danach kommt.«

Ein anderer Student weiter vorne fragte: »Warum nicht?«

»Sie haben den Mord aus Hass, Eifersucht, Gier, Furcht oder Neid begangen. Und unvermittelt stehen sie in einem Raum mit einer Leiche. Die Hälfte von ihnen hat nicht darüber nachgedacht, was sie damit anstellen will. Also stehen sie da, müssen aber schnell handeln. Manche versuchen, den Tatort so aussehen zu lassen, als wäre es Selbstmord oder ein Überfall gewesen. Andere versuchen es damit, die Leiche in eine Plane, eine Decke oder eine Tasche zu packen und in ein Auto zu verladen, dann kommen sie zurück und machen sauber. Alles, was sie machen, lässt sich nachweisen, und es vergrößert noch dazu die Wahrscheinlichkeit, dass sie dabei gesehen werden und ihre eigene Kleidung, ihr Auto und so weiter kontaminieren.«

»Was unterscheidet sie von einem Profi?«

»Ein Profi hat schon zuvor gemordet. Er weiß, dass ein Körper etwa fünf Liter Blut enthält und sich Blut nicht einfach wegwischen lässt, also versucht er das gar nicht erst. Er weiß im Vorfeld, dass er ein Alibi benötigt, einen Weg, wie er ungesehen verschwinden kann, einen Ort, um die Waffe loszuwerden, und eine Möglichkeit, wie er eine große Distanz zwischen sich und den Tatort bringen kann, ehe die Leiche gefunden wird. Außerdem wird er nichts am Tatort zurücklassen, was eine Verbindung zu ihm herstellt – keine Gegenstände, Fingerabdrücke oder DNA.«

»Wie bekommt man so jemanden zu fassen?«

»Man folgt den Spuren, die man hat, und hofft, dass man mehr Glück hat als er. Wenn er niemals Pech hat, fängt man ihn nicht.«

In der Ferne erklangen die Glocken der Powell Library. »Denken Sie daran, die Kapitel siebzehn bis zwanzig in dem Buch von Rosenberg zu lesen und an Ihren Aufsätzen zu arbeiten. Bis Freitag.« Er trat hinter das Podium, nahm die Mappe mit den Notizen für seine Vorlesung und verließ den Saal.

Millikan ging den überfüllten Gang hinunter, musste sich hin und wieder zwischen den Strömen junger Menschen hindurchquetschen, die aus ihrem Vorlesungsraum herauskamen oder auf dem Weg zum nächsten waren. In seinem Büro angekommen, steckte er die Mappe in seinen Aktenschrank vor die letzte Vorlesungsmappe und schob gerade die Schublade zu, als es an der Tür klopfte.

Seine Sprechstunde fing erst in eineinhalb Stunden an, die Sprechzeiten standen auf dem ausgedruckten Unterrichtsprogramm, waren auch online einzusehen sowie neben der Tür aufgeführt. Wer auch immer das war, ihm stand ganz offensichtlich keine rosige Zukunft als Ermittler bevor. Er ging zur Tür und öffnete sie.

Der Mann auf dem Gang war ungefähr einen Meter neunzig groß und schlank. Er trug einen perfekt sitzenden dunkelgrauen Anzug, eine Krawatte mit dunkelblauem Muster und kleinen runden Symbolen, die Millikan ohne Lesebrille nicht erkennen konnte. Der Mann lächelte und hielt ihm die Hand hin. »Professor Millikan, ich bin David Hemphill.«

Millikan schüttelte die dargebotene Hand. Nichts an Hemphills Händedruck ließ auf irgendeinen Makel schließen. Er war fest und angenehm, ein kurzes Schütteln und Loslassen.

»Es tut mir leid, so unangekündigt hereinzuschneien. Haben Sie einen kurzen Moment?«, fragte Hemphill.

»Kommen Sie rein.« Millikan deutete auf die drei Ledersessel, die vor seinem Schreibtisch standen.

»Danke«, sagte Hemphill und nahm Platz. »Ich habe gesehen, dass Ihre Sprechstunde erst später anfängt. Wahrscheinlich möchten Sie sich gerne etwas zu essen holen, also halte ich Sie nicht lange auf. Ich brauche den Rat eines Experten, und mir wurde von drei Leuten gesagt, da solle ich Sie fragen.«

»Legen Sie los.«

»Es geht um einen Mord, der schon etwas über ein Jahr zurückliegt. Die Polizei hat damals sofort mit den Ermittlungen begonnen, die ziemlich lange angedauert haben. Aber jetzt haben sie sich eingestanden, dass sie keine Fortschritte mehr machen. Seit mehreren Monaten ist keine neue Spur aufgetaucht. Es gibt keine neuen Hinweise, denen sie nachgehen könnten.«

»Das tut mir leid«, sagte Millikan. »Da kann ich Ihnen nicht weiterhelfen. Ich bin schon seit Jahren im Ruhestand und unterrichte jetzt, und meine akademischen Pflichten beschäftigen mich voll und ganz.«

»Verstehe«, sagte Hemphill. »Ich wurde schon vorgewarnt, dass Sie vermutlich nicht in Erwägung ziehen würden, in diesen Fall verwickelt zu werden. Aber vielleicht könnten Sie mich an jemand anderen verweisen.«

Millikan ließ sich nichts anmerken, aber er wollte etwas mehr erfahren. »War das Opfer ein Freund von Ihnen?«

»Nein«, sagte Hemphill. »Ich habe den Mann nie getroffen. Wir haben beide für dieselbe Firma gearbeitet, für Intercelleron, aber in unterschiedlichen Bereichen. Er hieß James Ballantine. Das ist also nichts Persönliches. Ich komme auf Wunsch unseres Vorstands. Weil er einer von uns war, haben sie die Ermittlungen von Anfang an verfolgt. Jetzt würden sie diese gerne fortführen.«

»Ballantine. Das sagt mir etwas, aber ich weiß nicht genau, weshalb …«

»Er war der Mann, der während des Sturms im letzten Frühjahr in einem Regenwasserkanal gefunden wurde.«

»Ach, sicher doch«, sagte Millikan. Er erinnerte sich an die Zeitungsmeldungen über den Fall. »Ich habe damals davon gelesen.« Er überlegte kurz, stellte die Frage dann aber trotzdem. »Was ist mit der Familie des Opfers?«

»Der Vorstand hat beschlossen, im Namen der Ehefrau aktiv zu werden, aber vertraulich, ohne sie zum jetzigen Zeitpunkt zu involvieren. Sie hat zwei Kinder, die sie allein großzieht. Die Firma fand, dass es nicht fair wäre, sie mit hineinzuziehen.«

Millikan nickte. »Sie machen also gewissermaßen das Richtige.«

»Gewissermaßen?«

»Indem Sie sie nicht in eine teure Ermittlung verwickeln oder ihr falsche Hoffnungen machen.«

»Ich weiß nicht, ob sie falsch sind. Sind sie das?«

»Die Polizei von Los Angeles hat mit einer ganzen Menge an Morden zu tun, weshalb sie auch über die besten Kripobeamten weltweit verfügt. Eine unabhängige Mordermittlung ist gut. Doch letztlich ist dieser Fall in den Händen der Mordkommission des LAPD. Sie sind die Einzigen, die Zeugen einbestellen oder Festnahmen durchführen können. Nur sie besitzen das ganze physische Beweismaterial, das es gibt, alle Fotos vom Tatort und jeden Bericht, und so weiter und so fort. Um ehrlich zu sein: Sie sind gut in allem, außer im Teilen.«

»Mir ist klar, weshalb Sie eine Privatermittlung als unwahrscheinliche Lösung erachten.«

»Und mir ist klar, dass Sie es dennoch versuchen wollen«, sagte Millikan.

»Das ist nicht meine Entscheidung«, erwiderte Hemphill. »Der Vorstand hat das entschieden und daraufhin die Finanzierung und alles Weitere geklärt.«

»Was übersehe ich hier? Sie sagten, es sei nichts Persönliches. Erwarten Sie einen Prozess? Ist etwas verschwunden, für das er verantwortlich war?«

»Das weiß ich ehrlich gesagt nicht«, sagte Hemphill. »Es würde mich allerdings nicht sonderlich überraschen, wenn das auch dem Vorstand nicht bekannt wäre. Ich denke, sie versuchen einfach, das Richtige zu tun, aber keiner von ihnen weiß tatsächlich, wie. Vermutlich ist ihnen einfach nur klar, dass sie nicht untätig sein können.« Millikan schwieg einen Moment.

Hemphill sagte: »Ich weiß, dass ich mehr von Ihrer Zeit beansprucht habe, als ich sollte. Wenn Sie mir jemanden empfehlen könnten – ein Name würde schon reichen –, dann verspreche ich, Sie nicht länger zu belästigen.«

»Okay«, sagte Millikan. »Ich sage Ihnen jetzt, was die anderen Leute, die Sie konsultiert haben, bereits hätten sagen sollen. Es gibt etwa ein Dutzend Agenturen mit kompetenten Teams, die erfahren und gut ausgebildet sind. Die werden die grundlegende Ermittlungsarbeit machen und das alles. Da bekommen Sie für Ihr Geld einen ziemlich professionellen und hübsch ausgedruckten Bericht, der beweist, dass sie ihren Job gemacht und jeden Stein umgedreht haben. Man kann das aber auch überspringen und gleich mit dem letzten Schritt beginnen.«

»Mit dem letzten Schritt?«

»Ja, nämlich die Agentur anheuern, die einen Fall wie diesen auch schon mal gelöst hat – Fälle, bei denen die Spuren erkaltet sind, Zeit verstrichen ist und kein Hinweis jemals zu etwas geführt hat. Solche Fälle sind deren Spezialität. Sie sind die letzte Anlaufstelle, wenn es darum geht, herauszufinden, was einem Opfer zugestoßen ist, oder aber um jemanden freizubekommen. Es handelt sich um ein Paar, die wie ich ehemalige Cops sind.«

»Wie heißt die Agentur?«

»Abels. Wenn Sie das machen wollen, dann bekommen Sie dort die Hilfe, die Sie benötigen.«

Hemphill zog ein kleines schwarzes Notizbuch und einen silbernen Stift aus seiner Manteltasche. Er notierte »Abel’s«.

Millikan bemerkte es. »Ohne Apostroph. Der Name steht für mehr als einen Abel.«

2

Der beste Moment eines Abends im Galaxy Club war der süße Moment nach ein Uhr morgens, aber bevor der Barkeeper die letzte Runde ausrief. Der Barkeeper hier war eine attraktive Frau um die fünfzig mit scharfen, hellwachen blauen Augen und einer Haarfarbe, die nach etwas Wilderem und Hellerem als Platinblond aussah. Tatsächlich war es ein natürlicher Grauton. Mit dem gestrickten Top und der Jeans sah sie von Weitem deutlich jünger aus. Sie hatte einen kräftigen, athletischen Körper, ihre Hände waren hingegen zierlich, mit manikürten Nägeln. Ihre grauen Haare hatte sie zu einem langen, tief sitzenden Pferdeschwanz nach hinten gebunden, der bei jeder Bewegung leicht mitwippte.

Um ein Uhr kamen noch immer Leute von einem späten Abendessen, irgendwelchen Shows oder aus anderen Bars, in denen sie ihre Zeit gar nicht erst hätten vergeuden sollen, ins Galaxy. Sobald jemand kam, schritt die Barkeeperin am Tresen entlang, nahm deren Bestellung auf und das Geld entgegen, befüllte verzierte Gläser, wischte über die spiegelblanke Holzoberfläche, ehe der durchdringende Blick ihrer blauen Augen zum nächsten Gast wanderte. »Was kann ich Ihnen bringen?«

Der clevere Gast antwortete rasch, schätzte die Atmosphäre in der Bar korrekt so ein, dass er wohl nur kurz Gelegenheit zum Bestellen hatte, weil eine lange Wartezeit bis zur nächsten folgen dürfte. Im ersten Fall nahm die Barkeeperin seine Bestellung entgegen, nickte und bereitete den Drink zu, anderenfalls wartete sie kurz und sagte dann: »Bin gleich wieder da.« Während sie sich weiter am Tresen entlangarbeitete, würde der Gast sich damit abfinden müssen, dass er auf die nächste Runde warten musste.

Am hinteren Ende der Bar saß ein breitschultriger Mann in grauem Sakko und makellos weißem Hemd. Er schien um die fünfzig zu sein, allein unterwegs, und beobachtete den Strom der Leute, die ins Galaxy hinein- und wieder hinausschwappten, ohne sich sonderlich für irgendjemanden zu interessieren. Immer mal wieder nahm er einen Schluck aus einem schmalen, eiskalten Glas mit einer Limettenscheibe und klarem, sprudelndem Inhalt.

Bestimmt stellten Gäste, die an der Bar darauf warteten, bedient zu werden, das ein oder andere Mal Mutmaßungen über ihn an. Er war etwa einen Meter achtzig groß, vermittelte aber durchaus den Eindruck, dass seine Größe nicht alles war – dass ihn vielmehr eine Stärke, eine Härte auszeichnete. Manche Profi-Football-Spieler besaßen diese Eigenschaft, doch konnte man den Kerl den ganzen Abend lang anstarren und würde sein Gesicht trotzdem nicht wiedererkennen. Mit Sicherheit arbeitete er nicht im Galaxy, weil er den ganzen Abend trank, was wiederum bedeutete, dass er auch kein Cop sein konnte. Vom Alter und der Beschreibung her entsprach er der Sorte Mann, die auf der Suche nach einer jüngeren Frau, die mit Geld zu ködern war, ins Galaxy kam. An diesem Abend waren etliche solcher Frauen im Club, doch bedachte er sie kaum mal mit einem Blick. Er war weder freundlich noch feindselig, auch nicht schüchtern oder betrunken. Er war einfach nur da, bestimmt kein Teil des Inventars, aber er hatte es auch nicht eilig, sich zu verdrücken.

Um halb zwei wanderte sein Blick zur Barkeeperin und verharrte dort, bis sie ihn im Spiegel hinter sich zufällig entdeckte, als sie nach einer Wodkaflasche griff.

Sie ließ sich nichts anmerken, doch als sie sich zur Bar umdrehte, um das Glas vollzuschenken, wanderte ihr Blick flüchtig zu dem Mann am Ende der Bar. Den Bruchteil einer Sekunde später sah sie zu der Person hinüber, die er ansah, reichte dem Gast seinen Drink und nahm das Geld entgegen.

Der Mann, der die Bar soeben betreten hatte, war so um die fünfunddreißig, vierzig Jahre alt. Er trug eine braun-gelbe Brille mit Gläsern, die gerade so dunkel waren, dass seine Blicke halbwegs verborgen blieben, dazu ein schwarzes Sportsakko und Jeans. Drei Schritte hinter ihm folgten zwei jüngere Männer, die auch weiterhin hinter ihm blieben und die Menge aufmerksam musterten. Er nahm einen Tisch ins Visier, an dem vier junge Frauen saßen, die fast jeden Abend im Galaxy anzutreffen waren, wo sie auf jemanden warteten, der ihnen für ihre Karriere von Nutzen sein konnte.

Sie hatten ihn vermutlich schon gesehen, bevor er die Tür aufgedrückt hatte. Alle vier standen auf und hasteten zu ihm, verkörperten naive Mädchen, die ganz unverhohlen von seinem zufälligen Eintreffen bezaubert waren, weil es ihnen erlaubte, bestimmte Posen einzunehmen und Geräusche von sich zu geben, durch die andere Menschen auf sie aufmerksam wurden. Er umarmte jede von ihnen flüchtig und begleitete sie dann zu ihrem Tisch. Das Lächeln der Frauen war ehrlich, weil er Alex Rinosa war, der Musikproduzent. Er hatte Geld und Drogen, außerdem öffneten sich für ihn Türen, die den meisten Menschen verschlossen blieben, und er konnte dorthin mitnehmen, wen er wollte.

Die beiden Bodyguards holten sich zwei Extrastühle von den Nachbartischen, dann verfiel die Gruppe in lautstarkes Geplänkel, gezwungenes Gelächter und nervöses Geschnatter. Einen kurzen Augenblick später wandte sich Rinosa verwundert zur Bar um, weil noch kein Kellner bei ihm war. Allerdings sah er auch keinen. Er trug seinen beiden Bodyguards auf, drei Flaschen Cristal und ein paar Gläser zu besorgen.

Die beiden gingen zur Bar, bauten sich dort auf und zogen ein paar Hundertdollarscheine aus den Taschen, um klarzustellen, dass die Aufmerksamkeit unverzüglich ihnen zu gelten hatte. Doch sie mussten sich gedulden, bis die Barkeeperin sich zu ihnen vorarbeitete.

Als sie bei ihnen ankam, sagte einer der beiden: »Bring uns drei Flaschen Cristal und sieben Gläser. Schreib’s an.«

»Nach halb zwei kann ich nichts mehr anschreiben, Cristal kostet hier siebenhundert die Flasche, und ein Kellner ist gerade nicht da. Die müsst ihr selber zum Tisch bringen.«

»Bei zweitausendeinhundert? Bist du eine …«

»Vorsicht«, sagte sie. Ihr Blick war stahlhart und standfest. »Wenn ich euch für betrunken halte, darf ich euch gar nicht bedienen.«

Der andere Mann lächelte. »Ja, Ma’am.« Er blätterte die Hundertdollarscheine auf den Tresen. Die Barkeeperin brachte sie zur Kasse, stellte ein Tablett mit sieben Champagnergläsern vor den Männern ab und kniete sich hin, um drei Flaschen aus dem kleinen Kühlschrank unter der Bar zu holen.

Die beiden Männer verließen den Tresen mit ihren Drinks, und sie machte mit ihrer Runde weiter, fing bei dem Mann am Ende der Bar an.

»Hörte sich gut an«, meinte er.

»Danke«, erwiderte sie. »Ich schaffe gern klare Verhältnisse.« Sie nahm ein frisches Glas, gab Eis hinein, hielt es unter einen Zapfhahn, wo sie es mit Tonic füllte, kippte dann kurz eine Ginflasche darüber, deren Flaschenausgießer sie jedoch mit dem Nagel ihres schlanken Fingers elegant verschlossen hielt.

»Achte einfach nur darauf, welches Glas Rinosa gehört, dann haben wir das hier bald hinter uns«, sagte er.

»Schon dabei«, meinte sie und steckte eine frische Limettenscheibe an sein Glas, ehe sie es wieder vor ihn hinstellte. Dann ging sie weiter.

Um zehn vor zwei betätigte die Barkeeperin einen Notschalter neben der Kasse, stellte die Musik kurzzeitig ab, verkündete über ein Mikrofon: »Letzte Runde. Letzte Runde, wer noch was zu trinken bestellen will.« Und schaltete die Musik wieder ein.

Eine letzte Gruppe Gäste machte sich für einen Absacker auf den Weg zur Bar, darunter auch einer der Bodyguards. Er blätterte weitere sieben Hundertdollarscheine auf den Tresen, bekam dafür eine Flasche und ging mit ihr zurück zum Tisch.

Um zwei Uhr tauchte der Manager des Galaxy, ein großer, schlaksiger Mann mit grauen Haaren, aus seinem Büro im hinteren Bereich des Gebäudes auf, begleitet von zwei kräftigen Männern in schwarzen Windjacken, auf denen in weißen Buchstaben SECURITY stand.

Die Sicherheitsmänner flankierten ihn, während er den Notschalter betätigte und verkündete: »Guten Abend, meine Herrschaften. Wir müssen jetzt schließen. Das Galaxy schließt. Ich muss Sie alle bitten, auszutrinken und sich zum Ausgang zu begeben. Sollte jemand ein Taxi benötigen, dann rufen wir Ihnen gerne eines. Haben Sie ansonsten vielen Dank, dass Sie heute Abend hier gewesen sind. Hoffentlich dürfen wir Sie bald wieder bei uns begrüßen. Schönen Abend noch.«

Die Barkeeperin zog die Lade aus der Kasse, die der Manager und einer der Sicherheitsmänner an sich nahmen. Der andere Sicherheitsmann beobachtete, wie die Menschen nach draußen strömten. Zwei weitere standen, die Leute ebenfalls im Blick, an der Tür, einer drinnen, der andere draußen.

Die Barkeeperin lief mit einem großen Tablett von Tisch zu Tisch und sammelte die Gläser ein. Als sie zu dem Tisch kam, an dem Rinosa, die vier Frauen und die Bodyguards saßen, standen diese gerade auf, um sich auf den Weg zu machen. Sie nahm ein paar Gläser, dann griff sie nach dem, aus dem Rinosa getrunken hatte.

Eine Hand schoss nach vorne und packte sie am Handgelenk. Es war Rinosa.

»Sie lassen mich besser los«, forderte die Barkeeperin.

»Entschuldigung«, sagte er. »Aber mein Glas nehme ich mit.«

»Wie bitte?« Sie sah ihn an, als wäre er wahnsinnig und als hätte sie auch keinerlei Verständnis für Wahnsinnige.

»Mein Glas. Ich will es haben. Für zweitausendachthundert steht mir doch ein kleines Souvenir zu, oder nicht?«

»Nein. Ich muss für die Gläser zahlen. Und danke auch für das Trinkgeld.«

»Das war ein Versehen.« Er lächelte.

Während er noch sprach, kam der Mann vom Ende der Bar bei ihnen vorbei, anscheinend auf dem Weg zur Toilette. Völlig unerwartet rempelte er einen der beiden Bodyguards an, wobei sein Fuß zwischen den Bodyguard und Rinosa gelangte.

Der Mann fiel genau in dem Moment auf Rinosa, als die Barkeeperin ihren Arm mit einer kreisförmigen Bewegung freibekam. Sowie sich der Griff um ihr Handgelenk lockerte, vervollständigte sie den Kreis und verpasste Rinosa einen Schlag gegen die Kehle.

Die beiden Bodyguards bekamen nichts davon mit, weil sie mit dem Mann beschäftigt waren, der sie angerempelt hatte. Sie hechteten von zwei Seiten auf ihn zu. Der Mann packte den Kopf des Bodyguards, der vor ihm stand, riss ihn nach unten, während sein Knie nach oben schoss, und schleuderte ihn mit dem Gesicht nach unten auf den Boden. Unmittelbar darauf stieß er seinen Ellbogen nach hinten ins Gesicht des zweiten Angreifers, sodass dieser nach hinten torkelte. Dann drehte er sich ganz um und schlug dem Mann, während er fiel, zweimal ins Gesicht.

Anschließend wandte er sich zu Rinosa um, der sich, bestürzt über den Schlag der Barkeeperin, beide Hände an die Kehle presste. Der Mann verpasste Rinosa einen linken Haken gegen die Nase, sofort strömte Blut heraus. Er sagte: »Oh, Entschuldigung. Ich dachte, Sie wären einer von den Typen.« Er zog ein sauberes weißes Taschendurch hervor und tupfte das Blut grob ab, das aus Rinosas Nase strömte, während Rinosa versuchte, sich abzuwenden, und heiser rief: »Lassen Sie mich in Ruhe! Verschwinden Sie!«

Die Barkeeperin rief: »Security!«, und zeigte auf die beiden am Boden liegenden Männer und Rinosa. »Die drei!«

Wie ein Unwetter stürmten die Sicherheitsleute in ihren schwarzen Jacken über die Tanzfläche und zerrten die drei verprügelten Männer nach draußen. Die Opfer hatten ihre Sinne inzwischen wieder genug beieinander, um sich lautstark zu wehren, kamen jedoch gegen die breitschultrigen, kräftigen Security-Leute nicht an.

Drei Minuten später trat die Barkeeperin durch die Stahltür im hinteren Bereich des Gebäudes nach draußen und stieg in das wartende Auto. Es fuhr los, weg vom Gebäude, und beschleunigte.

Die Barkeeperin drehte sich im Sitz um und sah durch das Heckfenster auf die Straße. »Sieht leer aus«, sagte sie. »Geht’s dir gut?«

Der Mann am Steuer sagte: »Mir? Mich hat niemand am Handgelenk gepackt. Ich dachte nur, wenn ich sie schon ablenken muss, bis du das Glas mit Rinosas DNA hast, dann kann ich uns auch gleich noch eine Blutprobe besorgen.«

»Ich hoffe, du hast dich nicht damit eingesaut, Sid«, sagte sie. »Ich mag dieses Sportsakko. Es hat Stunden gedauert, bis ich mich dafür entschieden hatte.«

»Ich habe gar nichts abbekommen. Ich habe das Taschentuch direkt in einen Plastikbeutel gesteckt und meine Hände mit antibakteriellen Tüchern sauber gemacht.«

Sie öffnete ihre Handtasche und zog den Plastikbeutel mit dem Champagnerglas hervor. »Und hier ist meine Trophäe. Morgen früh ist das Labor offen, und wir können die DNA testen lassen. Dann wird Manny Escobar innerhalb kürzester Zeit für unschuldig erklärt und aus dem Gefängnis entlassen. Vielleicht schon Ende nächster Woche.«

»Eher Ende nächsten Monats«, sagte er. »Und auch nur dann, wenn das Labor superschnell macht.«

»Ach, egal, wir haben es geschafft«, freute sie sich. »Und Rinosas DNA – absolut legal beschafft, als er zwei Privatermittler in einer Bar angegriffen hat – wird zu der DNA passen, die die Polizei bei der Leiche gefunden hat.« Sie beugte sich zu ihm hinüber und küsste ihn auf die Wange. »Was bist du doch für ein harter alter Kerl, stimmt’s?«

»Wow, danke, Veronica«, sagte er. »Ich hätte nicht gedacht, dass dir das aufgefallen ist.«

»Natürlich. Wäre ich nicht so beschäftigt damit gewesen, Beweismaterial sicherzustellen, dann hätte ich gebrüllt: ›Erschießt ihn nicht. Noch steckt ein bisschen Leben in ihm.‹«

»Ich war auch stolz auf dich«, sagte Sid. »Ungelogen. Aber ich muss sagen, dass die Drinks ein bisschen schwach waren.«

»Wenn wir zu Hause sind, kannst du uns beiden gleich einen richtigen mixen, während ich mir ein Fußbad gönne.« Sie seufzte. »Verdammt, Gewinnen ist einfach geil. Wir verdienen zwar nichts, wenn wir das Labor erst bezahlt haben, trotzdem ist so ein Sieg einfach ein Genuss.«

»Gewinnen ist herrlich«, stimmte er ihr zu.

Die Morgensonne strahlte durch die Fenster herein, als Sid Abel seinen Kaffee trank. Das Telefon auf der anderen Seite des Zimmers klingelte. Einmal, zweimal. Sid warf einen Blick über seine Zeitung hinweg zum Telefon und dann zu Ronnie, die an ihrem Schreibtisch saß und auf ihren Computer starrte.

»Wer ist dran?«, fragte sie.

»Das heißt wohl, dass ich dran bin«, sagte er, stand auf und ging zum Schreibtisch, um den Anruf entgegenzunehmen.

»Du solltest wirklich als Detektiv arbeiten.«

»Abel Privatermittlungen, Sid Abel am Apparat.«

Es meldete sich ein Mann: »Mr Abel, David Hemphill hier.«

»Was können wir für Sie tun, Mr Hemphill?«, fragte er und notierte dabei gleichzeitig den Namen auf dem Block neben dem Telefon.

»Ich arbeite für die Intercelleron Corporation in Woodland Hills. Einer unserer Mitarbeiter wurde vor etwas über einem Jahr ermordet. Ich würde gerne mit Ihnen besprechen, ob ich Ihre Detektei damit beauftragen kann, sich diesen Fall etwas genauer anzusehen.«

»Alles klar«, sagte Sid. »Haben Sie heute irgendwann eine Stunde Zeit?«

»Das lässt sich einrichten. Wenn Sie zu Intercelleron kommen möchten …«

»Lieber nicht«, sagte Sid. »Wenn wir uns dort zu einem späteren Zeitpunkt noch umsehen müssen, ist es besser, wenn wir dort noch keine bekannten Gesichter sind. Können Sie sich heute zum Mittagessen im Restaurant Merinal in der Grand Avenue mit uns treffen, um halb eins?«

»Ja«, sagte Hemphill. »Ich werde dort sein.«

»Woran erkenne ich Sie?«

»Ich trage einen dunkelblauen Anzug und eine rote Krawatte, bin eins neunzig groß.«

»Dann bis um halb eins.«

»Augen auf«, sagte Sid. »Lass die Augen auf. Nicht blinzeln, wenn du zuschlägst.«

»Sie sind offen, wenn ich zuschlage«, sagte Ronnie. »Ich blinzle, wenn du mich triffst. Autsch.«

»Und auch nicht zurückzucken.« Er ging auf sie zu, überzog sie mit einer schnellen Abfolge von leichten Faustschlägen. »Denk an deine nächste Gelegenheit, es mir heimzuzahlen. Hier geht es nicht darum, dass ich dich schlagen kann.«

»Doch, natürlich, wenn du mich schlägst.«

Sie wich einem Faustschlag aus, hieb mit ihrer Linken heftig gegen seine Brust und zielte mit der Rechten auf sein Gesicht, doch er parierte ihren Schlag mit dem Unterarm.

»Gut«, sagte er. »Jetzt hast du gezeigt, dass du mich schlagen willst.«

Wieder schlug sie zu, dieses Mal traf ihre Faust seine Schulter.

»Wieder gut.«

»Gut, weil ich dein hässliches Dumpfbackengesicht nicht getroffen habe?«

»Gut, weil du hinsiehst, weil du das Ganze in einen Kampf verwandelst. Weich aus, duck dich weg, sieh zu, dass meine Schläge dich nicht wie bislang treffen können, aber such auch immer nach einer Möglichkeit, mich zu attackieren.«

Sie sah seinen nächsten Schlag kommen, drehte den Kopf leicht zur Seite, sodass seine Faust über ihre Schulter hinwegzielte, schlug mit der Linken gegen seinen Kopf, während sie sich mit dem rechten Fuß abdrückte. Der Schlag zielte auf seinen Wangenknochen, und er bewegte den Kopf nach rechts, weg davon – direkt in ihren rechten Haken hinein. Dem nächsten Schlag wich er aus.

»Großartig«, sagte er und überzog sie mit einer Reihe schneller Schläge. »Deine Augen waren die ganze Zeit über weit offen, und die Schläge waren gut.«

»Danke, du gönnerhafter Angeber.«

»Wenn du das nicht magst, dann mach was dagegen.«

Sie ging zu einem schnellen Gegenangriff über, ihre Arme bewegten sich beim Vortreten, sie zielte mit der Linken in Höhe seiner Augen, um ihn abzulenken, während sie seinem Körper mit der Rechten heftige Schläge verpasste.

Er verteidigte sich gegen ihren Angriff, ohne seinerseits Schläge auszuteilen, ließ sie spüren, wie ihre Schläge trafen, beobachtete, wie sie nach Möglichkeiten suchte, ihren Vorteil auszubauen.

Als die Klingel des Timers ertönte, ließ sie die Arme hängen, trat zu ihm und lehnte sich an ihn.

»Das war richtig gut«, sagte er.

»Meine Arme sind total müde. Ich glaube nicht, dass ich sie noch mal heben kann, nicht mal dann, wenn es unbedingt sein müsste.«

»Und auch das ist gut«, sagte er. »Wenn du kämpfst, musst du alle Kraft einsetzen, die dir zur Verfügung steht. Nichts davon aufsparen. Es ist nicht so, als könntest du deine Energie zu einem späteren Zeitpunkt besser einsetzen.«

Sie lächelte und sah zu ihm auf. »Denk später mal daran, dass du das gesagt hast.«

»Einschüchterungstaktiken sind nicht notwendig.« Er zog seine Trainingshandschuhe aus und knotete dann ihren rechten Boxhandschuh auf, damit sie den anderen selbst aufmachen konnte.

»Das war echt ein ziemlich guter Kampf«, sagte sie.

»Ich kämpfe doch nicht mit meiner Frau. Das war ein Work-out.«

»Lass uns hochgehen und duschen. Wir haben einen Termin mit Mr Hemphill.« Sie richtete sich auf und küsste ihn auf die Wange.

Gemeinsam traten sie von der dicken Trainingsmatte, hängten ihre Handschuhe auf und brachten ihre Schuhe in die Abstellkammer, ehe sie zur Treppe gingen.

Beim Hochgehen meinte sie: »Danke, dass du mein Trainings-Dummy bist.«

»Mir gefällt der Ausdruck Sparringspartner, ehrlich gesagt, besser.«

»Kann ich mir vorstellen.«

David Hemphill kam im Parkhaus an, fand einen Parkplatz auf dem Dach und stieg aus dem Lincoln Town Car, das die Firma für ihn leaste. Zwei Reihen weiter gingen die beiden Vordertüren eines anderen Autos auf, und ein Pärchen stieg aus. Hemphill sah nicht direkt zu ihnen hin, behielt sie jedoch im Augenwinkel, als er sich zum Rücksitz hinüberbeugte, um sich seine Anzugjacke zu holen und anzuziehen. Beide trugen Geschäftskleidung, doch von dort aus, wo er sich befand, konnte er nicht mehr erkennen. Ihr Blick schien auf ihn gerichtet zu sein, aber er machte sich wegen seines Aussehens keine Gedanken. Sein Erscheinungsbild gehörte zu seinen Vorzügen.

David Hemphill sah aus wie der Botschafter eines bedeutenden Landes. Er trug konservative Anzüge in Blau, Grau oder Schwarz, perfekt gebügelte Hemden, und seine Krawatten wurden von dezenten Spangen gehalten. Äußerst selten benutzte er Slang oder drückte sich ungeschliffen aus. Aufgrund seines Erscheinungsbildes hatte die Firma ihn häufig als Repräsentanten in Meetings geschickt, in denen Diskretion und Takt, aber kein technisches Wissen und keine strategische Expertise vonnöten waren. Tatsächlich war er nur ein Bürokrat, der sich aufgrund seiner langen Zugehörigkeit etwas über dem Mittelfeld platziert hatte. Er hatte die Personalverantwortung für eine einzige Abteilung inne. So lautete der Titel in seiner Personalakte: Leiter der Personalabteilung, Forschungsabteilung. Nicht erwähnt wurde in der Personalakte seine ausgeprägte Fähigkeit, wahrzunehmen, wann immer etwas in seiner Umgebung nicht so war, wie er es erwartet hatte, und dieses zufällige Eintreffen von zwei Menschen hatte ihn wachsam werden lassen. Er stand an der offenen Tür seines Autos und gab vor, auf dem Sitz noch etwas zu suchen, das ihm heruntergefallen war, während er tatsächlich darauf wartete, welche Richtung der Mann und die Frau einschlagen würden. Sie kamen direkt auf ihn zu. Kurzzeitig kam ihm der Gedanke, dass es nicht unbedingt besonders sicher war, sich in eine Mordermittlung verwickeln zu lassen. Und er fragte sich, was er wohl tun würde, falls sich das als unerfreuliches Zusammentreffen entpuppen sollte.

»Mr Hemphill?«, sagte die Frau.

»Ja.«

»Ich bin Veronica Abel.« Sie lächelte flüchtig und reichte ihm die Hand. »Das hier ist Sid Abel.«

Auch er reichte ihm die Hand, seine war deutlich breiter und kräftiger, aber sein Händedruck war von derselben Intensität und Dauer wie bei seiner Frau. Das Paar ähnelte der Sorte von Highschool-Lehrern, die alles mindestens schon fünfmal gesehen hatte und die das bereits beim ersten Mal nicht sonderlich aus der Ruhe gebracht hatte.

Die Frau, Veronica, sprach weiter. »Wir haben gesehen, dass es im Restaurant ziemlich voll und laut ist, also haben wir ein anderes in der übernächsten Straße gewählt.«

Der Mann, Sid, sagte: »Die Treppe ist da drüben.« Hemphill folgte ihnen. Sie hatten ihm, genau genommen, keine Wahl gelassen, aber er war sich nicht im Klaren darüber, ob er sich daran wirklich stören sollte.

Das alternativ gewählte Restaurant war eine Offenbarung. Es hieß Anthony’s und war alt, mit dunklen Holzpaneelen und einem Tresen versehen, der sich über die gesamte Länge des fünfundzwanzig Meter langen Saals erstreckte. Viele Leute hatten sich zum Mittagessen dort eingefunden, aber für Hemphill sah es ganz so aus, als bestünde die Kundschaft zur Hälfte aus Männern, die sich leise unterhielten und immer wieder den Blick hoben, um sich zu vergewissern, dass niemand zu nahe bei ihnen stand, um etwas von ihrer Unterhaltung mitzubekommen, und die Paare verhielten sich genauso. Ein großer Mann mit rasiertem Schädel sah sie hereinkommen und sagte: »Ronnie, Sid, ich setze euch da drüben hin«, und führte sie zu einem Separee an der Wand ganz hinten.

Sie nahmen Platz, und Hemphill mutmaßte, dass die Abels gar nicht vorgehabt hatten, ihn im Merinal zu treffen. Dieser Ortswechsel in letzter Minute hatte einfach nur verhindert, dass irgendjemand aus seinem Büro im Vorfeld wusste, wo das Meeting stattfinden würde. Hatten sie bereits irgendwelche Verdächtige? Kurz darauf tauchte ein Kellner bei ihnen auf und reichte ihnen die Karte. Als er sich entfernt hatte, wandte sich Ronnie Abel an ihn: »Okay, würden Sie uns mal Ihr Problem erklären?«

»Es geht um einen meiner Kollegen bei der Intercelleron Corporation. Besser gesagt, es geht um seine Ermordung.«

»Sie sagten, er sei vor einem Jahr ermordet worden?«, hakte Sid nach.

»Ja, es liegt jetzt etwas über ein Jahr zurück. Seine Leiche wurde am 6. März während eines Wolkenbruchs gefunden. Es war der letzte Starkregen des Jahres. Innerhalb kürzester Zeit sind gewaltige Regenmassen niedergegangen. Ich weiß nicht, ob Sie sich daran erinnern. In North Hollywood hatte sich an der Kreuzung von Interlaken und Grimes ein kleiner Teich gebildet, und es ist ihnen nicht gelungen, die Kanalisation freizubekommen. Sie mussten den Kanal aufmachen und einen Pfropfen aus Blättern und Müll entfernen. Und in dieser ganzen Schweinerei steckte die Leiche von James Ballantine.«

»Was wurde als offizielle Todesursache angegeben?«

»Der Gerichtsmediziner, der die Autopsie durchgeführt hat, fand zwei Kugeln in Mr Ballantines Kopf. Aber ich soll Ihnen das alles sicherlich nicht aus dem Gedächtnis aufsagen. Ich habe eine dicke Mappe dazu im Auto. Darin habe ich alle Informationen zusammengetragen, die die Ermittler der Firma mitgeteilt haben, ebenso Kopien von Zeitungsartikeln, Versicherungsgutachten und so weiter.« Er zog ein Blatt aus der Innentasche seines Jacketts. »Ein paar Dinge habe ich mitgebracht. Das ist die Kopie eines Artikels aus der Los Angeles Times, der einen ganz guten Überblick verschafft. Der ist zwei Tage danach veröffentlicht worden.«

Er legte den Ausdruck auf den Tisch. Die Abels warfen einen kurzen Blick auf das zu Beginn des Artikels abgedruckte Foto von James Ballantine. Ronnie nahm den Artikel und überflog ihn.

»Ich nehme mal an, dass Sie deshalb hier sind, weil ein Jahr verstrichen ist und Sie den Eindruck haben, dass die Polizei keine Fortschritte mehr macht«, fuhr Sid fort.

»Das ist nicht nur unser Eindruck«, sagte Hemphill. »Nach ein paar Monaten ist der Ermittler in diesem Fall – sein Name war Kapp – bei einem Autounfall ums Leben gekommen. Andere Ermittler haben diesen Fall zusätzlich aufgebürdet bekommen, aber es kam zu keinen nennenswerten Fortschritten. Unlängst hat ein Leutnant von der Polizei mit dem Direktor unserer Firma gesprochen und ihn wissen lassen, dass die Polizei keine weiteren Anhaltspunkte hat, denen sie nachgehen kann, und dass ihnen jetzt nichts anderes übrig bleibt, als darauf zu warten, dass sich zufällig etwas ändert.«

»Welchem Revier gehörte Detective Kapp an?«, fragte Sid. »Dem von North Hollywood?«

»Ja.«

Sid sah Veronica an, doch die sagte nichts. Stattdessen wandte sie sich zu Hemphill um. »Wer ist jetzt mit dem Fall befasst?«

»Der Name des Ermittlers lautet Fuentes. Miguel Fuentes.«

»Ich habe eine Zeit lang mit ihm gearbeitet«, sagte Veronica. »Er ist ziemlich gut. Hat er Ihnen gesagt, dass sich nichts mehr tut?«

»Ich habe nicht mit ihm geredet. Was ich Ihnen hier mitteile, kommt vom Vorstand.«

»Was ist Ihr Job bei Intercelleron?«, fragte Ronnie.

»Ich bin Personalleiter in der Forschungsabteilung.«

»Stellt Ihre Firma Forschungen für die Regierung an?«, fragte Sid.

»Hin und wieder, aber es ist nicht die Art von …«

»Haben manche Mitarbeiter bei Ihnen Sicherheitsfreigaben?«, fragte Sid weiter.

»Manche ja, aber nicht jeder. Ich zum Beispiel habe keine.«

Ronnie fuhr fort: »Sind direkt nach der Ermordung Regierungsermittler bei Ihnen gewesen? Das FBI oder das Militär?«

»Ganz zu Beginn waren zwei Ermittler da, die sich umgesehen und mit ein paar Leuten gesprochen haben. Ich gehörte nicht dazu, und ungefähr einen Tag später waren die Ermittler auch schon wieder weg. Meiner Meinung nach haben sie keinen Hinweis darauf gefunden, dass Mr Ballantines Tod irgendetwas mit seiner Arbeit zu tun hatte.«

»Was können Sie uns über seinen Job sagen?«

»Er war Wissenschaftler. Hatte einen Doktor in Chemie von der University of California in Berkeley. Er hatte ein paar Jahre als Professor in Indiana unterrichtet, ehe er zu Intercelleron wechselte. Seit etwa viereinhalb Jahren war er in der Firma. Ich weiß nicht viel über seine Projekte, weil ich kein Wissenschaftler bin. Mir wurde gesagt, dass er versuchte, Verbindungen zu synthetisieren, die als Zusatzstoffe genutzt werden sollten, um Nahrungsmittel nahrhafter zu machen. Also nichts, was ihn direkt mit dem Militär in Verbindung bringt.«

»Warum will Ihr Vorstand dann jetzt externe Ermittler einschalten?«, fragte Veronica.

»Das ist interessant«, sagte Hemphill. »Professor Millikan, der Mann, der Sie empfohlen hat, hat mich dasselbe gefragt.«

»Und was haben Sie ihm gesagt?«

»Dass ich davon ausgehe, dass sie das selbst nicht so genau wissen. Sie haben das Gefühl, es wäre falsch, wenn der Mord an einem ihrer Mitarbeiter nicht aufgeklärt würde. Seit er mich das gefragt hat, denke ich häufiger darüber nach. Vermutlich wollen die Menschen nicht glauben, dass etwas zufällig passiert, dass jemand geboren werden, das Erwachsenenalter erreichen und mit viel Aufwand und Geld ausgebildet werden kann, nur um dann einfach so zu sterben. Meiner Meinung nach sind Menschen, die eine hohe Bildung genossen und Erfolg haben, für diese Angst anfälliger als andere.« Er lächelte. »Das ist wahrscheinlich nicht die Antwort, die Sie hören wollen, aber es stimmt. Menschen wie diese Vorstandsmitglieder wollen nicht wahrhaben, dass ihr Leben von der Zufallsbegegnung mit irgendeinem Wahnsinnigen oder einem Kleinkriminellen abhängen kann, oder dass ihr eigener hoher Rang in der Welt so etwas Simplem wie Glück zuzuschreiben ist. Die Antworten sollen einen Sinn ergeben – und zwar einen ganz bestimmten, den sie als angenehm empfinden.«

Ronnie sagte: »Wir sind in der Lage, eine qualifizierte Mordermittlung durchzuführen, auch bei einem ungelösten Fall. Aber wir können weder Ihnen noch Ihrem Vorstand garantieren, dass der Mord einen Sinn ergibt. Die meisten Morde bewirken nichts, was nicht auch auf einfacherem Wege hätte erreicht werden können.«

»Denke ich mir«, sagte Hemphill. »Der Vorstand hätte gerne alles – die Identität des Mörders, seine Methoden, Motive und einen Beweis für seine Schuld. Aber natürlich sind wir für alles dankbar, was Sie herausfinden.«

»Wir möchten klarstellen, dass es Grenzen gibt für die Dienste, die wir anbieten. Sollten wir den Mörder finden, werden wir das Recht nicht vollstrecken. Ich hoffe, Sie finden die richtigen Worte, um Ihrem Vorstand das klarzumachen«, ergänzte Sid.

»Das versteht sich von selbst«, sagte Hemphill.

»Sie wären überrascht, wie selten das der Fall ist«, sagte Ronnie. »Wir sammeln und liefern Informationen, mehr nicht. Handelt es sich um Informationen, die die Polizei haben sollte, geben wir sie selbstverständlich weiter.«

»Der Vorstand möchte, dass ich die Kosten für Ihre Dienste mit Ihnen abspreche.«

Sid zog ein paar zusammengefaltete Blätter aus der Innentasche seines Jacketts und reichte sie Hemphill über den Tisch hinweg. »Das hier ist unser Standardvertrag. Wir verlangen eine tägliche Gebühr, sieben Tage die Woche, zuzüglich aufgeschlüsselter Ausgaben. Wir arbeiten immer nur an einem Fall. Müssen wir verreisen oder weitere Experten anheuern, entstehen zusätzliche Kosten.«

»Das gebe ich so an die Vorstandsmitglieder weiter. Aber ich bin mir sicher, dass sie einverstanden sein werden. Wenn sie einmal eine Entscheidung getroffen haben, sind sie ziemlich ungeduldig. Sie hören bald wieder von mir.«

Veronica lächelte ihn nachsichtig, fast schon mütterlich an. »Keine Eile. Wir nutzen die Zeit, um zu entscheiden, ob wir für Ihren Vorstand arbeiten wollen.«

3

Sid und Ronnie Abel gingen für ihre Schießübungen gerne zu einem kleinen Schießstand in einem Industriegebiet in der Nähe des Flughafens. Für gewöhnlich war es dort nicht sehr voll, außerdem gab es genug Parkplätze auf der Straße, weil es eine der Gegenden war, in der man sein Auto nach Einbruch der Dunkelheit besser nicht stehen ließ. Ronnie stellte das Auto ab, während Sid sein Handy einsteckte.

»Was hast du über sie herausgefunden?«, fragte Ronnie.

»Nicht viel. Die Firma ist etwa vierzig Jahre alt, das ist ganz ordentlich.«

»Okay. Wenn sie während all der Jahre nicht bei illegalen oder moralisch verwerflichen Sachen erwischt wurden, dann besteht auch durchaus die Möglichkeit, dass sie in nichts dergleichen verwickelt sind.«

»Außerdem haben sie keine Insolvenz angemeldet, also sind ihre Schecks vermutlich gedeckt.«

»Das wäre zur Abwechslung mal ganz nett.«

Ronnie ging in das Gebäude voran. Sie blieben am Schalter im Vorzimmer stehen, zahlten bei dem jungen Mann mit Brille und dem langen gelockten Haar für den Eintritt und zwei Schachteln Munition und gaben ihm ihre Ausweise. Sie legten ihre Glock 17 auf der Ablage in der kleinen Tür ab, damit der Schießstandbeauftragte sie sich ansehen konnte. Sobald sie drinnen waren, würden sie die Waffen zurückbekommen. Ronnie drückte die Stahltür mit der Schulter auf. »Sonst noch was?«

»Das letzte Telefonat war mit Winters drüben bei UBS. Ich habe mich bei ihm nach ihnen erkundigt, und er rät uns dazu, zu investieren.«

»Schön.« Sie nahmen ihre Pistolen entgegen und gingen zum großen Arbeitstisch, wo sie Kopfhörer und Sicherheitsbrillen bekamen. Ronnie brachte zwei neue Papierzielscheiben zu einem leeren Stand, klemmte sie an die Fahrdrähte, dann betätigte sie den Knopf der Seilscheibe, um sie zur Sechs-Meter-Marke zurückfahren zu lassen.

Als Polizisten waren sie beide regelmäßige Bonus Shooter gewesen und hatten so vom Regelwerk ihrer Dienststelle profitiert, laut der Polizisten, die einmal pro Monat Ergebnisse mit Scharfschützenniveau und darüber ablieferten, eine kleine Gehaltserhöhung erhielten.

Um sich jeden Monat mit einer Glock 17 zu qualifizieren, musste man die Standardprüfung mit vierzig Treffern in einem festgelegten Zeitrahmen und über eine Entfernung von sechs, neun, vierzehn und dreiundzwanzig Metern absolvieren. Das bestmögliche Ergebnis war vierhundert Punkte, wofür alle Schüsse in den Zehnerkreis gehen mussten. Expert war ein Resultat von 380, Sharpshooter von 340 und Marksman von 300 Punkten. Die Glock 17 war leicht, einfach, zuverlässig und auf diese Entfernung sehr genau, aber sie war nicht für den Wettkampf vorgesehen. Sie war eine Kampfwaffe, mit der sie beide über viele Jahre hinweg trainiert hatten und die sie seit vielen Jahren bei sich trugen. Sie steckten volle Magazine in ihre Pistolen, luden durch und legten je zwei volle Magazine auf die Ablage an der Schusslinie.

Ronnie ging zu ihrer Bahn, stellte die Uhr und fragte: »Kann’s losgehen?«

Sie absolvierten ihre erste Viererabfolge in drei Sekunden. Den Rest ihres Trainings verbrachten sie, ohne miteinander zu sprechen – abfeuern, Zielscheiben auswechseln, Distanzen anpassen, erneut durchladen, schon kam das nächste Set, bis sie mit dreiundzwanzig Metern beim siebten angekommen waren. Nach den absolvierten vierzig Runden ließen sie ihre Pistolen mit offenem Verschluss auf dem Tresen liegen, zogen die Kopfhörer herunter und hängten sie sich um den Hals. Dann gingen sie ihre Zielscheiben durch.

»Wie ist es bei dir gelaufen?«, fragte Sid.

»Sieht nach dreihundertachtzig aus«, sagte Ronnie. »Und du?«

»Dreihundertsechzig.«

»Gar nicht übel«, meinte sie. »Wäre ich ein Mann, wäre es mir peinlich, dass meine Frau so viel besser abschneidet als ich, aber Treffsicherheit ist vermutlich nicht so wahnsinnig wichtig.«

»Eine zynische Verwendung meines mutmaßlichen Sexismus gegen mich? Davon auszugehen, ich wäre sexistisch, wäre für sich genommen schon sexistisch, und das passt so gar nicht zu dir.«

Sie lächelte ihn an. »Wenn du damit zufrieden bist, dass deine Schießkünste ausreichen, um uns in einem Kampf zu retten, dann bin ich auch zufrieden.«

»Wie du weißt, knallt man den Typen ab, solange jeder Schuss innerhalb der Körperkontur auf der Zielscheibe ist.«

»Ein Schuss innerhalb des Zehnerkreises bedeutet, er hat nicht überlebt, um noch einmal auf deine wunderbare Frau zu schießen oder wieder auf die Beine zu kommen, um uns auf Schmerzensgeld zu verklagen.«

»Sehr menschlich von dir, das so auszudrücken.«

Sie zuckte mit den Schultern und steckte die Pistole in das Holster unter der Jacke. »Mich interessiert einzig und allein deine Zufriedenheit, und die hängt ganz von dir ab. Hier steht nicht meine Männlichkeit auf dem Spiel.« Sie ging auf die Stahltür zu.

»Wohin gehst du?«

»Die Straße runter zu diesem Coffeeshop. Ich halte dir einen Platz frei. Ich gehe mal davon aus, dass du so lange hier sein wirst, bis du eine Munitionsschachtel zum Üben rausgehauen hast, und dass du dann versuchst, ein besseres Ergebnis zu erzielen. Bis später.«

Sobald sie die Tür hinter sich geschlossen hatte, stellte sich Sid wieder an die Schusslinie. Er bestückte drei Magazine mit insgesamt vierzig Schuss, stellte die Uhr und absolvierte die Requalifizierungssequenz erneut. Dieses Mal erzielte er 383 Punkte. Er steckte ein neues Magazin hinein, dann schob er die Pistole in das Holster, das er unter der Jacke trug, faltete seine Zielscheibe zusammen und nahm sie mit.

Als er beim Coffeeshop ankam, saß Ronnie an einem Tisch beim Fenster, tippte etwas in ihr Handy und schob es dann mit den Fingern über den Bildschirm. Er sah, dass sie zwei Tassen Kaffee bestellt hatte und dass eine davon vor einem leeren Stuhl stand. Er setzte sich neben sie und nahm einen Schluck.

»Was machst du da?«, fragte er.

»Hemphill hat angerufen und gesagt, dass sie den Vertrag unterschrieben haben. Sie schicken ihn zu.«

»Und das da?« Er zeigte auf ihr Handydisplay.

»Ich spiele mit einer Anzeige herum. Ich dachte, es wäre vielleicht eine gute Idee, eine Belohnung für einen Hinweis auszuschreiben, der zu einer Festnahme oder Verurteilung in diesem Fall führt.«

Sid zuckte mit den Schultern. »Warum nicht? Es liegt ein Jahr zurück, und bislang hat niemand etwas gesagt.«

»Du hältst es also für reine Zeitverschwendung?«

»Nein, ich halte es für eine großartige Idee«, sagte Sid. »Diese Summe werden wir niemals bezahlen müssen.«

»Was hältst du von zehntausend?«

»Mach fünfundzwanzigtausend«, sagte er. »Das ist auffälliger, und wir können es uns problemlos leisten, eine solch hohe Summe nicht zu bezahlen.«

Ronnie tippte etwas in ihr Handy ein, dann betätigte sie eine Taste, woraufhin ein elektronisches Zischen zu hören war. »So, erledigt. Das wird morgen veröffentlicht.« Sie steckte ihr Handy in die Tasche. »Wie ist es dir beim Förderschießen gegangen?«

Er reichte ihr seine Zielscheibe, die sie eingehend betrachtete. »Gar nicht mal übel. Das sieht mir nach etwa dreihundertachtzig aus.« Sie legte die Zielscheibe weg.

»Dreihundertdreiundachtzig.«

»Genau, etwa dreihundertachtzig.«

»Nein, das ist deine Punktzahl. Meine ist dreihundertdreiundachtzig.«

Mit einem amüsierten Leuchten in den Augen sah sie ihn an. »Wunderbar, Sid. Sollten wir mal in einen Schusswechsel geraten, dann hoffen wir besser, dass er lange genug anhält. Damit du dich warmgeschossen hast.«

4

Das ist die Gegend, in der sie ihn gefunden haben«, sagte Ronnie. »Es ist hübsch hier. Sieh dir nur diese großen alten Bäume an. Amerikanische Platane, Kampfer- und Amberbaum, Aleppo-Kiefer.«

»Genau das hatte ich erwartet«, sagte Sid. »Wahrscheinlich haben ihre Zweige, Blätter und Nadeln die Kanalisation blockiert.«

»Der Bericht, den wir von Hemphill haben, scheint deine Theorie zu untermauern. Der erste Polizist am Tatort war ein Kerl namens Stearns. Laut ihm hatte sich die Vegetation mit der Leiche verfangen, als die Arbeiter der Stadtwerke sie gefunden haben.«

Sid brachte den schwarzen BMW am Randstein zum Stehen. »Wo ist der Schacht, in dem sie ihn gefunden haben?«