11,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Editorial Impedimenta SL

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Spanisch

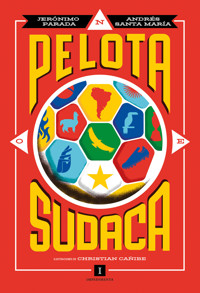

Biografías ficticias de leyendas del fútbol latinoamericano.

Ningún otro continente experimenta el fútbol con la intensidad y reverencia que se siente en América. Allí, la pasión por el balón se vive en cada rincón, en los estadios que retumban cada domingo, en las escuelas. Buenos Aires, Río de Janeiro o Santiago son ciudades rendidas a su fervor esférico, donde los futbolistas de la selección son emblemas nacionales, orgullosos tanto en la gloria como en la derrota. A través de una recopilación de cuentos, Pelota sudaca celebra las leyendas del fútbol latinoamericano forjadas en el césped y transportadas a la literatura. Descubrimos así trayectorias imaginadas extraordinarias: Ángel Di María es el Franz Kafka porteño, Romario emerge de las aguas de Ipanema como un dios, James Rodríguez se convierte en un Buendía más. Un homenaje vibrante y original al deporte rey, una dupla perfecta entre letras y porterías.

Pelota sudaca es mucho más que un tributo al fútbol latinoamericano: es una exploración literaria de un fenómeno cultural que trasciende el deporte para convertirse en mito. Una edición actualizada y revisada de la obra de Jerónimo Parada y Andrés Santamaría con ilustraciones de Christian Cañibe.

CRÍTICA

«Un libro raro pero también refrescante, que se complace en la desmesura, la arbitrariedad y un sentido del humor a veces críptico, pero siempre fecundo. Prueba, además, que las aproximaciones al fútbol no tienen por qué ser las de siempre, y que la mitología griega (y otros saberes) no sobra a la hora de instalarse a mirar un partido de fútbol.» —Rodrigo Pinto, El Mercurio

«No es precisamente un libro sobre fútbol. Es una libre reinterpretación de la simbología futbolera. Un Panini lisérgico. Se trata de una colección de figuritas desquiciadas que, en algo, quizá apenas en la taxonomía, se parecen a los cromos que juntábamos de niños, sólo que atravesados por divagaciones filosóficas y disparates varios.» —Rodrigo Márquez Tizano, VICE

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 185

Veröffentlichungsjahr: 2025

Ähnliche

LIBERTADORES

DE AMÉRICA

Ninguno de los trabajos realizados por la Joyería Camusso, dirigida por Alberto de Gásperi, era comparable a aquel encargo. No había joya más fina, ni reliquia más reluciente. Bastó que la Confederación Sudamericana de Fútbol lo confirmara para que Alberto no pudiese pensar en otra cosa que en la confección de la Copa Libertadores de América. Había que hacer justicia a semejante nombre, estar a la altura de los acontecimientos. ¿Cómo representar el espíritu de San Martín, Bolívar, Sáenz, Artigas, Hidalgo, O’Higgins, Sucre, Salavarrieta, De Caldas? Para él, compositores del destino que había marcado los nuevos tiempos y moldeado las formas de libertad en Sudamérica.

Extasiado por el calibre de la misión, Alberto se dirigió al Café Haití, núcleo vibrante del pulso artístico de la Lima de los años 60. No había en el Perú un escenario más propicio para inspirar las formas que tendría el tesoro más valioso del fútbol sudamericano. La dulce acidez del pisco sour se mezclaba con las melodías de Felipe Pinglo Alva y Chabuca Granda, para provocar en De Gásperi el estado de goce que encontraba en su aventura creativa. De pronto, percibió a una mujer cuyo rostro parecía atravesado por surcos de tierra fértil. No era ni joven ni anciana, estaba vestida por los tejidos ocres y marrones de los montes andinos, y de su cuello colgaban amuletos de oro y cobre. La mujer se dirigió a Alberto y le dijo que tenía una historia que contarle, que quizás le serviría de inspiración. Una historia de la que quizás no tenía ciertos detalles. De Gásperi no entendía por qué esta mujer sabía de aquel asunto. A partir de ese momento, la noche se volvió más nebulosa; y en su memoria quedaría la noción de haber sido arrastrado con gentileza y dulzura hacia sueños que recordaría prístinos. Sueños vívidos que le ayudarían a confeccionar su gran obra…

Las antiguas colonias del Imperio español estaban en rebelión: España contra España, España contra América. El Ejército Libertador de Los Andes, liderado por el general José de San Martín, se refugiaba en Huaura, al norte de Perú. Su idea era establecer una base para luego volver al sur y consumar la empresa libertadora. El principal aliado de San Martín era el general Simón Bolívar, que luchaba por la libertad del Virreinato de Nueva Granada y la Gran Colombia, y esperaba su llegada impaciente. Ambos tenían pendiente la confirmación de una alianza.

Esa tarde en Huaura, San Martín, atribulado por sus dudas, salió a caminar y reflexionar. Buscaba refugio en las bocanadas de humo que emanaban de su pipa, en la sustancia de color marrón oscuro que nunca se despegaba de alguno de sus bolsillos. Tras recorrer un par de kilómetros, se acomodó bajo la sombra de una gran roca, bordeando un acantilado. Tras palpar su bolsillo izquierdo, acomodó la resina oscura y perfumada del opio en la pipa y, con manos temblorosas pero expertas, procedió a encender el fuego. Apenas el humo opiáceo se apoderó de él, emprendió un viaje al pasado. Los campos de batalla que habían poblado su vida se le aparecían como episodios de una trama marcada por el fuego de la pólvora, el deseo y la libertad. Recordó sus 30 años en España, la resistencia a Napoleón, el viaje a América y todas las batallas en Argentina, Chile y Perú. De pronto, la imagen de los soldados asesinados a tiros en áridos campos de batalla se transformó en algo distinto. La tierra seca comenzaba a ser abordada por un tupido césped, demarcado por blancas líneas de cal, con dos porterías en ambos extremos. El gorro, la casaca, los pantalones y las botas de los soldados eran reemplazados por camisetas, cortísimos pantalones y botines negros. Sus soldados vestían de blanco y rojo, y se enfrentaban a un enemigo inesperado: el ejército bolivariano, que iba vestido de verde. Los que debían ser aliados parecían enemigos, en una batalla protagonizada por un balón de cuero que ambos bandos intentaban controlar.

El general José de San Martín interpretó la visión como una advertencia. Bolívar era, efectivamente, un aliado en casi todo, pero también un rival. No podía concentrarse en una sola persona el poder, ni tampoco era admisible el hecho de que el libertador terminara siendo un monarca sin corona. Estaba todo decidido. Les comunicó a sus soldados que la campaña militar al sur quedaba suspendida indefinidamente, que iría por cuenta propia a encontrarse con el general Bolívar a Guayaquil. Que ellos tendrían libertad de acción y conciencia en una supuesta alianza, y que él ofrecería su carrera militar a cambio de asegurarles la suya. Les agradeció por bendecirlo con su lealtad ciega y con su ardiente espíritu. En las mejillas de los soldados de San Martín brillaban lágrimas, mientras él les deseaba suerte y les decía que la libertad es algo mucho más importante que un escudo y una bandera.

La que sería conocida como «La Entrevista de Guayaquil» se desarrolló a puertas cerradas en el Salón de Honor del Gobierno Municipal. Solo participaron los generales Bolívar y San Martín. Los asuntos a tratar: el futuro de la guerra y de América. ¿Podría consolidarse la esperada alianza? Aquel 26 de julio, primer día de deliberaciones, la entrevista se extendió mucho más de lo esperado. Bien entrada la tarde, salieron del salón y, sin pronunciar palabra, se dirigieron a sus aposentos.

Unas horas después, los generales participaron de una cena. Sus voluntades seguían chocando en un conflicto cada vez más evidente: la alianza parecía imposible y la reunión parecía abocada al fracaso. Coincidían en la causa independentista, pero San Martín se negaba a entregar las regiones autónomas al sueño imperial de Bolívar. Tras la cena, en el jardín del Gobierno Municipal, se cruzaron por última vez sus irreconciliables miradas. San Martín había escapado del salón para dar en soledad unas bocanadas de su pipa, pero no se había percatado de que Bolívar le seguía. La desafiante grandilocuencia de Bolívar se ablandó ante sus palabras, que se le clavaron en los oídos con la misma fuerza que sus ojos enrojecidos se cruzaron con los suyos. San Martín le ofreció la lealtad de sus soldados y Bolívar asintió, cerró los ojos y por unos segundos tuvo el impulso de abrazarlo. Cuando los abrió, el general del sur ya se esfumaba, de espaldas, entre las abrumadoras sombras de una noche infinita.

En el Palacio San Carlos, Manuela Sáenz estaba sentada desnuda a un lado de la ventana, con las piernas flectadas. Al frente, su amante, el general Bolívar, la miraba recostado, de espaldas sobre la cama. Aquel amor había atravesado los tabúes de su época. Manuela había dejado a su esposo para sostener un romance que había propiciado una poderosa fuerza política. Sáenz se había transformado en un implacable poder desde las sombras.

Aquel día, Manuela y Simón se dijeron todo sin decir nada. Manuela le confesó el placer de verle silencioso y quieto. Bolívar, con el vello erizado, le devolvió una sonrisa muda. Manuela le preguntó si acaso había pensado en la derrota, si sentía que lo logrado era superior al eventual fracaso de su idea. Bolívar se acercó, impulsado por el profundo deseo de hacerle el amor.

Manuela y Simón pasaron las siguientes horas enganchados por el diálogo de sus cuerpos, entre orgasmos y sueños. Uno de ellos fue compartido: soldados vestidos con camiseta y pantalones cortos, un balón de cuero. Manuela estaba delante de Simón, con una jineta en el brazo. Bolívar estaba parado debajo de tres tubos metálicos que formaban un rectángulo, cubiertos con una red. Al frente, los conspiradores de la Gran Colombia corrían acarreando el balón en sus pies. La cuadrilla gritaba a lo lejos: la puta de Bolívar. El General, con los brazos abiertos, se mantenía inmóvil bajo tres postes metálicos. Manuela salía a su encuentro: por allí no pasarían.

Ambos despertaron sudando y seguros de que habían soñado lo mismo. Se demoraron pocos minutos en darse cuenta de que los gritos provenientes de las inmediaciones del palacio eran reales. Manuela dio un salto y se dirigió hacia la ventana: eran los conspiradores. Luego, se abalanzó sobre Simón y le tomó la cabeza firme entre sus manos. Le dijo que debía irse ahora mismo, que los conspiradores venían por él. Bolívar le respondió que no la dejaría por ningún motivo sola. Manuela le abofeteó con todas sus fuerzas. Con lágrimas en los ojos, Bolívar le suplicó que se pusiese a salvo y que le dejara morir con dignidad. Sáenz se mantuvo firme: Lo único indigno es la derrota de la causa. Se besaron, y Bolívar desapareció por la ventana del patio trasero. Sáenz se vistió con su uniforme de soldado y esperó la llegada de los traidores. ¡Es la puta de Bolívar!, exclamaron al llegar. La misma, en persona, cabrones. ¡Que viva la Gran Colombia!, gritó con furia. Los conspiradores la atacaron salvajemente con el canto de sus espadas, golpes que Manuela recibió sin inmutarse. Mientras era azotada por los cobardes, Bolívar había logrado completar su escape.

Manuela pasó el resto de sus días en el exilio, sobreviviendo en el Perú por medio de la venta de tabaco. Bolívar murió dos años después, rendido ante enfermedades incurables. No hubo reconocimientos: ni Gran Colombia, ni Patria Grande. Pero su legado fue imborrable. La derrota nunca es definitiva cuando la gloria parece eterna.

Alberto despertó en medio de la noche, con la memoria extraviada y la cabeza partida por el sour. El cantinero del Café Haití limpiaba el bar y ya casi no quedaban personas. ¿Dónde estaba la mujer? No podía recordar cuándo se quedó rendido ante el pulso alcohólico de la noche, ni cuándo fue que su interlocutora le había dejado para retirarse con rumbo desconocido. Pero recordaba perfectamente la historia, quizás un sueño, quizás un relato, quizás su imaginación. San Martín y Bolívar. La Independencia. La Guerra Civil. El final y el principio. El campo verde. Los Libertadores de América.

Tras recomponerse, y prometerle al cantinero que estaba en condiciones de irse a casa, encontró a su lado un trozo de papel con un dibujo y un mensaje. Alberto no daba crédito a lo que veía: era el bosquejo de un trofeo sagrado. La Copa se erigiría como un símbolo de resistencia y grandeza. Su base de madera robusta y pulida refleja la solidez estratégica de San Martín, el arquitecto paciente que construía desde los cimientos de la prudencia. Sobre ella, la plata asciende en una estructura que parece desafiar el tiempo, como la ambición visionaria de Bolívar, siempre en movimiento, siempre empujando los límites de lo posible. En su cúspide, una figura de un futbolista en posición de remate captura el dinamismo y la valentía de Manuela Sáenz, que, como un atacante, tiene la audacia y la creatividad que son claves para el triunfo. La esfera que sostiene bajo su pie simboliza la unidad y el poder de un continente que, con un balón, rueda entre las pasiones de quienes luchan por moldearlo.

ARGENTINA:

ÓSMOSIS RIOPLATENSE

El librepensador y estadista argentino Juan Bautista Alberdi publicó en 1852 Bases y puntos de partida para la organización política de la República Argentina, un texto que fue fundamental para la redacción de la Constitución de 1853. La máxima «gobernar es poblar», una de sus ideas más importantes, obsesionó a los miembros de la Asamblea Constituyente, quienes imaginaron que la llegada de ciudadanos del «primer mundo» daría un futuro de virtud y prosperidad a la Argentina.

La obsesión de Alberdi se materializó pocos años después, en 1871, como una consecuencia inesperada de la unificación italiana. Las provincias agrícolas del sur, desfavorecidas frente a la industria del norte, fueron azotadas por el hambre y la miseria, y provocaron una diáspora que daría el último trazo a la identidad argentina. El espíritu de los obreros inmigrantes impregnó las calles de Buenos Aires con su estridente caudal vocal. Se produjo una ósmosis de hablas y costumbres, se establecieron guetos con intensos aromas a albahaca, romero y tomillo. Un grupo de genoveses convirtió la desembocadura del Río de la Plata en su Piccola Italia e incluso llegaron a proclamarla la República Independiente de La Boca. Junto con la gastronomía y las discusiones en torno al anarquismo de Malatesta, se introdujo una pasión desenfrenada, una pulsión que se manifestaba en cada picado boquense. Surgieron dos clubs de fútbol: uno vestido de color blanco y atravesado por una banda rojo sangre, y otro de azul, con el vientre dividido por una franja dorada. A partir de entonces, los dos equipos se transformaron en rivales que producen una eclosión cada vez que se enfrentan.

Fruto de esta historia, palabras dedicadas al fútbol emanan diariamente de los cafés, bares y taxis de toda la Argentina. Es una emisión que crea una vibración incuantificable, que se transforma en alaridos boyantes o encolerizados, en puteadas de una inverosímil creatividad, en asados, pizzas de mozzarella con fainá, chorizos humeantes y torrentes de birra. Es como si sus cuerpos se entregaran por completo a esta devoción, extraviándose en senderos salvajes e indeterminados que pueden culminar en ráfagas de éxtasis o en la oscuridad del alma.

Una vez pasados los noventa minutos de primitivo frenesí, el griterío cesa y la conversación se vuelve más cerebral; las pasiones se aquietan, pero la pelota continúa dominando el pulso de la verborrea. Este ciclo, al igual que el incesante giro de la Tierra alrededor del Sol, se repite cada semana como el ritual que define la ósmosis rioplatense.

GABRIEL BATISTUTA:

LA MALDICIÓN DEL COMETA NARANJA

Al nordeste de la provincia de Santa Fe, en un campo de baloncesto, Gabriel Omar realizaba rápidos movimientos para lograr desmarcarse. Vestía los colores del Club Atlético Adelante y su posición era ala pívot. Su objetivo era driblar con el poroso balón anaranjado en las manos para concretar una finta a la vez que encontraba el camino libre para encestar una precisa bandeja. Luego corría de vuelta al campo propio para defender el tablero, y así seguía día a día, tal como lo hacían en su época Ginóbili, Delfino y Nocioni, que terminaron siendo la columna de la generación dorada del baloncesto argentino.

Batistuta no toleraba bien la frustración ni la derrota. Esto se hizo particularmente obvio en un incidente que terminó con Gabriel cometiendo el sacrilegio prohibido en este deporte. Hirviendo de furia, en un partido en el que todo le salía mal, no pudo contenerse y, para descargar su ira, golpeó el balón de básquet con el empeine, lo que desató el despegue de un verdadero cometa naranja que, milagrosamente, no decapitó a ninguno de sus compañeros o rivales. El bólido impactó en el borde de la canasta y la hizo vibrar por más de un minuto. El hecho no dejó indiferente a ninguno de los allí presentes. Sobre todo a su compañero Tiago, un chico brasileño, que le lanzó una mirada furiosa y le dijo: «Isso não se faz, Tiago, não esquece». Batistuta, por algún motivo, percibió la advertencia casi como un designio demoniaco, y se le puso la piel de gallina.

Para Tiago, aquel bruto rioplatense había violado la regla sagrada. Gabriel Omar también estaba obnubilado con el poder que acababa de detectar en su pierna derecha, pues había descubierto por primera vez la mortífera arma que cargaba consigo. ¿No era en otro deporte en el que se podía aprovechar semejante bendición? Esta revelación lo guio hacia su verdadera vocación: convertirse en uno de los arietes más peligrosos de todos los tiempos. La potencia biónica de las piernas de Batistuta y la certera puntería de sus remates lo llevaron a la liga italiana de fútbol, a defender los colores de la Fiorentina. Allí, Gabriel terminó de desarrollar su máximo talento: el de un cañonero insaciable que devolvió a la Fiorentina a la élite de la Serie A de Italia.

Un día, años después de retirarse del fútbol, el karma cayó sobre su existencia. En una caminata por Florencia, quiso disfrutar como un turista más de las bondades arquitectónicas de la ciudad. Sonreía ante la inconmensurable belleza de la Piazza del Duomo, el Jardín de Bóboli y el Ponte Vecchio. De pronto, una horrible sensación se apoderó de su cuerpo, como si ese impulso inhumano con el que golpeaba la pelota no hubiese sido un don divino, sino una maldición llegada del mismísimo infierno. Como si las almas de cada víctima de sus cañonazos se hubiesen juntado en una sórdida ceremonia de vudú, sus piernas comenzaron a hacerle sentir un insoportable calvario, provocándole dolores irreales, incomparables en intensidad con nada experimentado hasta entonces. El dolor era tal que Gabriel Omar llegó a pensar en arrancarse las piernas, sin importarle permanecer postrado de por vida en una silla de ruedas, desprovisto de los miembros que construyeron su porvenir.

Finalmente, la medicina moderna pudo liberar del calvario a Batistuta, que no tuvo que recurrir a la automutilación y pudo sobrevivir a aquellas deudas que parecían haber sido cobradas desde las más oscuras cloacas de lo desconocido. Lo que no supo Gabriel fue que, en algún rincón de Brasil, retirado de su antigua afición por el básquetbol, Tiago conservaba un pequeño muñeco inspirado en su cuerpo, lleno de agujas, que finalmente lanzó a un río. La lección había quedado clara: en el baloncesto, el balón no se patea. Isso não se faz, Tiago, não esquece.

ALFREDO DI STÉFANO:

LA SACIEDAD DEL ESPÍRITU

La Pequeña Copa del Mundo se desarrollaba como todos los años en Caracas, con la presencia de los mejores equipos de Europa y América. En la edición 1963 participaron el Real Madrid, São Paulo y Porto. Los jugadores alucinaban con la Venezuela de Rómulo Betancourt, en medio de un desbordante flujo de riqueza petrolera. Los planteles y sus comitivas eran agasajados como príncipes, y paseados como semidioses por playas, restaurantes y clubes nocturnos de la ciudad.

Ese 20 de agosto, el equipo había derrotado por 2-1 a los portugueses. «La Saeta Rubia», Di Stéfano, había tenido un partido sin sobresaltos. Por la noche, cenaron juntos en el restaurante del Hotel Potomac. Puskas, Gento, Santamaría, Pachín, Train y Di Stéfano echaron buenas risas intercambiando anécdotas de torneos de pretemporada. Di Stéfano se fue finalmente a su habitación, con una sensación de saciedad no solo alimentaria, sino también espiritual. Pensó en su infancia en Barracas, Buenos Aires, y en sus padres italianos. En los años de juventud en Huracán y River Plate, en su primer Campeonato Sudamericano con la Selección de Argentina, en los alucinantes años en Bogotá defendiendo a Millonarios. En el amor de Sara Freitas. Y qué decir de España: ¿alguien alguna vez podría ganar más títulos en tan poco tiempo? Cinco copas de Europa, siete ligas españolas, todo en menos de una década. Saciedad era efectivamente la palabra. La vida le había sido generosa, y a sus 37 años podía seguir disfrutando del fútbol y desplegando calidad por el mundo.

Lo despertaron unos golpes en la puerta de la habitación. Eran las 6 de la mañana. Di Stéfano escuchó una voz que le exigía abrir. Era un grupo que se identificaba como la Policía, vestían uniformes e iban armados. Le dijeron que debía acompañarlos para aclarar una investigación en curso sobre algo que había ocurrido esa noche en el hotel. Di Stéfano, confundido, les pidió comunicarle con los jefes de la delegación, pero estos se lo negaron. Le insistieron nuevamente que los acompañase. Le condujeron a un coche —que no parecía ser de la Policía— y le introdujeron en el asiento trasero. Di Stéfano les hizo algunas preguntas, que quedaron sin respuesta. El policía que iba en el asiento del copiloto le miraba constantemente. ¿Le intentaba amedrentar? No, no parecía ser esa su intención. Era como si simplemente no pudiese evitarlo. Finalmente, llegaron a una casa de clase media en algún lugar de la ciudad. Los supuestos policías lo guiaron a través de la puerta hasta una gran habitación casi vacía. Por última vez, Di Stéfano intentó obtener algo de información. Cállese, Alfredo, le dijo uno, que procedió a apagar la luz y salir por la puerta, que aseguró girando el cerrojo.

Di Stéfano no supo cuántos minutos pasaron en la oscuridad. Podía sentir chorros de sudor emanando desde sus poros, y una sensación que se acercaba peligrosamente al pánico. ¿Era este el fin de una vida de gloria y armonía? La idea de no poder despedirse de Sara y de sus hijos le atormentaba. Nunca había sentido una amargura similar. ¿Querrán dinero? Estaba dispuesto a darlo todo con tal de comprar su libertad. Sus dedos se enterraron lentamente en la superficie de la cama. El terror se apoderaba de su respiración cada vez más agitada, cuando de pronto, desde el fondo de la habitación, el sonido de una radio interrumpió la oscuridad. Era el relato de un partido, de aquel partido.

Minuto 74 en el estadio Heysel de Bruselas. El marcador está igualado 1-1 entre el Real Madrid y el Milán. El balón lo controla Santamaría en defensa; lo pasa a Zárraga. Zárraga avanza y toca a la banda derecha y encuentra a Kopa. Sigue el genio francés Kopa. Se escapa por la banda derecha, ¡lo persiguen, pero no lo alcanzan! Ahí viene el centro al área buscando al maestro. ¡Ojo que aparece la Saeta Rubia! ¡Controla con el pecho, calma total, se detiene el tiempo! Se perfila, ¡dispara! ¡GOOOOOOOL! ¡GOLAAAAAZO! ¡DI STÉFANO, DI STÉFANO! ¡Qué clase, qué potencia, qué jugador! ¡El portero quedó como una estatua, petrificado! ¡Gol del Madrid, gol de la leyenda, gol de Alfredo Di Stéfano! ¡Esto es arte, esto es historia, esto es fútbol!

Apenas terminó el relato, el sonido de la radio se desvaneció y se encendió la luz. En la habitación había aparecido una pequeña mesa con comida y bebida, y dos sillas. En un extremo, el policía del asiento del copiloto, aquel que no le dejaba de mirar, ahora vestía un traje casual de entrenamiento militar y una camiseta inolvidable: la 9 albiceleste que usó Di Stéfano en el Campeonato Sudamericano. Tome asiento, Alfredo —le dijo sonriente— y perdone usted la grosería de haberlo traído de esta forma. Es temprano, pero siempre soñé con este momento, y por algún motivo imaginé que compartíamos una paella. ¿Le molestaría acompañarme? Di Stéfano pareció rápidamente convencido que los delicados modales de su captor eran sinceros y honestos, y aceptó la invitación.