Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Publishroom

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Französisch

« Je crois expérimenter ici le comble du désespoir : quitte à sombrer, se laisser couler au fond de l’océan jusqu’à ce que la pression nous projette à la surface. Eurêka ! »

Six personnes font l’expérience d’une intense solitude au coeur d’une ville labyrinthique, parmi lesquelles un homme chutant sans fin, une exilée kurde à la mémoire cruellement parfaite, un adolescent assoiffé de vengeance, une centenaire incapable de mourir, une jeune femme prise au piège d’une relation toxique et un asocial reclus dans ses livres. Toutes devront puiser dans leurs ressources afin de reparaître au monde, mais comment faire quand c’est l’isolement même qui vous constitue ?

À PROPOS DE L'AUTEUR

Né en 1987,

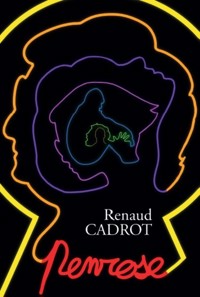

Renaud Cadrot vit en Haute-Savoie où il exerce le métier de bibliothécaire. Il écrit depuis plus de vingt ans, tant par plaisir de conter que par besoin de confier. Avec "Penrose", il souhaite partager au travers d’un thriller haletant, une plongée dans l’intime ainsi qu’une véritable réflexion sur la question de la solitude sociale.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 941

Veröffentlichungsjahr: 2025

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Publishroom Factory

www.publishroom.com

ISBN : 978-2-38625-849-7

Le Code de la propriété intellectuelle interdit les copies ou reproductions destinées à une utilisation collective. Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite par quelque procédé que ce soit, sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit, est illicite et constitue une contrefaçon, aux termes des articles L.335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle.

Renaud Cadrot

Penrose

La grande ville apparaît tout entière sous mes pieds. Cette cité immense et sa centaine de milliers d’habitants semblent se réduire à une fourmilière sous cloche, une expérience de scientifique démiurge dont je serais l’observateur privilégié.

Tout est étendu là. Toutes mes attentes, mes espoirs, mes perspectives se dessinent en millions de fins sillons, de possibilités multiples. Un sentiment de toute-puissance m’envahit puis prend le temps de se dissiper tandis que nous descendons doucement vers l’aéroport.

Il faudrait toujours rencontrer la ville par la voie des airs, autrement elle apparaît décevante. Que l’on arrive par la route ou par la gare, le premier contact est invariablement froid, distant. Les ingénieurs chargés de concevoir les voies d’accès semblent se soucier que de l’aspect pratique puisque personne ne s’intéresse à l’esthétique d’un banal lieu de passage. Les banlieues, les usines, les périphériques embrumés ont remplacé les remparts d’autrefois. Ils gerbent leur grisaille à la gueule de ceux qui s’aventurent en agglomération et déçoivent quand on ne connaissait d’elle qu’une vision de carte postale. À croire que la ville se dévoile sous son pire profil afin de tester quiconque la désire.

Depuis l’avion, la ville m’appartient déjà. Je peux la saisir tout entière en l’espace d’un regard, de son rebord gris à son centre lumineux où s’élève tel un phare la cathédrale Saint Pierre et sa flèche, tout en haut de la butte. Je peux également distinguer la coupole du musée d’art, les hautes tours du quartier des affaires, les diverses églises, synagogues, mosquées qui témoignent du multiculturalisme de la cité, l’antique théâtre, le château gothique, l’ancienne usine textile qui a longtemps enrichi l’essentiel des ouvriers du siècle dernier. Un assemblage d’une histoire deux fois millénaire qui pourtant s’harmonise, malgré des styles et des époques en tous points divergents.

Ici, sont nés des millions de personnes, parmi lesquelles d’illustres auteurs géniaux et prolifiques, des philosophes dont la pensée a largement dépassé les contours de la cité, des architectes qui ont imaginé les bâtiments les plus solides, mais aussi des scientifiques, des chanteurs, des nobles qui furent tous honorés d’une plaque de rue, de place, de parc. La ville est si riche d’enfants célèbres que le plus sordide des arrêts de bus est revalorisé par sa dénomination. Les facultés se comptent par dizaines et sont toutes pleines d’une jeunesse enthousiaste et ambitieuse de participer à son tour à la Grande Histoire.

Je ne suis pas né ici, j’arrive en plus parfait anonyme au sein de cette majestueuse cité. En posant enfin le pied sur le sol de l’aéroport, parmi la foule d’autres envieux qui m’accompagnent, je me sens revenu à ma juste hauteur, inconnu de tous, ignoré comme jamais et c’est comme une seconde naissance. C’est à cette difficile mais indispensable condition que je peux enfin tout recommencer.

Hugo Aman, avril 2016

Chapitre 1 : Hugo

Ma première vision de la journée est similaire à celles qui l’ont précédée. Un sol dur et froid, à ce point hostile que personne d’autre que moi n’accepterait d’y coller la figure. Soyons clairs, je n’éprouve aucun plaisir à dormir là-dessus toutes les nuits, mais lorsque l’on échoue dans les bas-fonds de l’humanité, on apprend à se satisfaire d’un coin de bitume solide.

Mon dos n’est pas de cet avis puisque je le sens grincer de contestation alors que je tente de me redresser. Comme d’habitude, j’ai roulé à deux mètres de mon matelas de mousse et mon duvet s’est entortillé autour de mon corps en tentant de suivre le mouvement de mes gesticulations nocturnes. Je me débats mollement pour m’en extraire, puis le regrette aussitôt quand la morsure du froid me lacère la peau. J’ai besoin d’avaler un breuvage chaud de toute urgence, davantage pour finir de me réveiller de douleur que pour faire passer le froid. Les gens dans ma situation ne luttent plus contre lui, il vous pénètre jusqu’au squelette dès la première nuit que vous passez dehors et ne vous lâche plus jusqu’à la fin du printemps.

Je réunis mes quelques biens dans mon sac avant de prendre la route. Évidemment, personne ne m’a rien volé. Qui serait plus désespéré que moi pour tirer un matelas mité, des guenilles souillées, un ramassis d’objets qui n’ont de valeur que pour ma mémoire ? En vérité, les agents d’entretien constituent un plus grand péril qu’un rôdeur de passage.

La gérante du bar est un être plutôt humain. Passé l’hiver, elle me laisse dormir dans la cour tant que je ne me mets pas à gueuler ou à boire toute la nuit. Au matin, elle m’offre un café épais, allongé d’une pointe de lait histoire que de décoller les parois de mon estomac atrophié. Comme moi, elle se lève avant tout le monde. Il est à la charge des gens de peu d’activer les rouages de la ville. Les ouvriers se traînent à l’usine en traçant le premier passage, les balayeurs nettoient les vestiges d’une nuit animée, où ils ne sont jamais conviés, un employé de bas étage rallume tous les néons colorés et la tenancière ravitaille toute cette masse laborieuse en caféine revigorante.

Après mon café et un semblant de conversation remâché, je me dirige vers mon spot favori. Il s’agit d’un autre carré d’asphalte à peine moins gelé que le premier, assez près d’une boulangerie pour que les clients ne puissent échapper à ma présence, mais assez loin pour que les effluves de viennoiseries se dispersent avant de se frayer un chemin jusqu’à mes narines. Je resterai prostré là jusqu’à ce que les cloches de la proche église tintent onze fois. Si j’ai de la chance, j’aurai obtenu suffisamment de monnaie pour m’offrir un en-cas salutaire.

Vivre en marge de la société, c’est aussi décaler son horaire par rapport au reste de l’humanité. Personne n’a envie de voir un clodo faire ses courses à l’heure de pointe, manger un sandwich face à une terrasse garnie ou s’endormir en pleine rue alors que la jeunesse insomniaque n’a pas fini de jouir de la cité. Il faut se faufiler entre les rares espaces que délaisse la population active comme rampent les rats à l’ombre des réverbères.

Avec le temps, je me suis constitué mon panel d’habitués. Cette vieille dame qui vous lance parfois son fond de porte-monnaie, l’air affligé, comme si elle se forçait à accomplir son devoir de bonne chrétienne. Ce chauffeur un peu lourdaud qui décapsule la boisson énergisante qu’il vient d’acheter chez le Turc d’en face et vous garde à chaque fois la monnaie contre cinq minutes de bavardage. Cette quadra célibataire qui oublie toujours de refaire le plein de nicotine et que vous voyez descendre le pallier à toute allure en quête de sa première taffe, avant qu’elle ne repasse d’un pas rassuré à votre hauteur pour de se délester d’une clope ou deux. Même exclu de la vie active, on maintient un semblant de réseau social tant que l’on ne s’exile pas sur une île déserte au milieu du Pacifique. Et comme tous ses inconnus représentent mon seul moyen de subsistance, je suis pour chacun d’entre eux le jeune SDF de la rue de la Libération, comme pour les autres qui ne cèdent jamais le moindre centime, mais qui m’identifient comme une balise immuable sur le tracé de leur quotidien.

Ici, je suis à l’abri. Pas un abri de poutres et de béton, non. J’ai fait une croix là-dessous jusqu’à l’automne prochain. Là, dans cette rue sans histoires de la banlieue ouest, je suis à l’abri de la grande ville.

Depuis ici, on ne la voit pas, on ne l’entend pas, on pourrait presque croire qu’elle n’existe pas dans ce semblant de village si ses habitants ne se sentaient pas obligés d’aller y travailler de l’aube au soir. Moi, je n’y vais pas. Je n’y vais plus. Je ne peux même plus y aller quand bien même je ne voudrais que ça. Je ne l’avais pas compris à l’époque où je volais, inconscient, au-dessus d’elle et l’imaginais comme un énorme réseau social où tous les chemins mènent inévitablement à son cœur palpitant. En réalité, c’est un fort imprenable, une île inaccessible, un véritable Éden posé sur une mare d’acide.

Partons de son sommet où trône, majestueuse, la cathédrale Saint Pierre, la flèche dressée vers le ciel comme pour nous indiquer le chemin à suivre. La butte n’est pas très haute, tout juste deux cents mètres d’altitude, mais sur ce plancher des vaches à perte d’horizon, le centre historique toise fièrement le reste du monde. Autour se chevauchent une bonne centaine de vieilles bâtisses en colombage, où vivait jadis la haute société locale, aujourd’hui remplacée par des galeries d’art, des magasins de luxe et des bars branchés du genre à vendre de l’eau issue d’icebergs dans des bouteilles en verre poli. On descend encore la colline pour croiser, outre des touristes essoufflés, les bâtiments administratifs, le tribunal, la bibliothèque centrale, des écoles privées, puis soudain un mur. L’ancien rempart, la concrète ligne de démarcation entre l’élite et le bas peuple. Si l’on suit le mur à la cordée, on pourra constater qu’il fait un tour complet sur lui-même et ne s’ouvre qu’à de rares occasions sur d’imposantes arcades, flanquées de l’inévitable agent de police.

Et voilà un pont à présent. Un brave pont à l’ancienne, rénové pour faire circuler sans problème deux files de voitures et deux lignes de bus, au détriment des trottoirs. Si vous souhaitez vous rendre en ville, il vous faudra emprunter l’un des quatre ponts piétons traversant le fleuve en quatre points diagonaux. Car oui, il y a un nouveau mur, naturel celui-là, qui tire sa source plus loin au sud, se sépare en deux bras autour du vieux bourg, avant de se reformer à l’opposé jusqu’à la mer la plus proche.

J’ai toujours aimé les villes traversées par des cours d’eau. Un fleuve au cœur d’une cité, c’est de la nature obligatoire : on pourra couler autant de béton que l’on voudra sur un rayon de cent kilomètres, il persistera un filet bleu au milieu de la grisaille. À présent, je vois cette coulée profonde comme un obstacle de plus et le centre urbain comme une grosse araignée posée sur sa toile, à se repaître de tout ce qui lui tombe dessus.

Et de l’autre côté ? Ça n’a plus d’importance… Dès lors qu’on a franchi n’importe lequel des ponts, on échoue sur un chaos urbain comme il en existe partout ailleurs. Des barres d’immeubles, des vitrines en pagailles, des routes en tous sens, puis des zones industrielles, commerciales, résidentielles, agricoles, trois ou quatre maisons éparses qui profitent de leurs derniers instants de quiétude avant de se faire avaler par l’explosion démographique. Mais tout ça n’est plus vraiment la ville, c’est au mieux une agglomération, au pire une banlieue. En un saut au-dessus du fleuve, le loyer est divisé par trois.

On peut se demander ce qui m’empêche d’aller poser mon cul sur le parvis de la cathédrale, une bière à la main pour boire à la santé de Saint Pierre. Cela tient en quelques mots catégoriques : arrêté antiterrorisme du 14 juin 2005.

Au printemps 2005, un intégriste religieux a planté son couteau dans la poitrine d’une malheureuse touriste, à quelques pas de la cathédrale. Le terroriste s’est faufilé dans la foule, a joué à cache-cache avec la police durant de longues heures avant qu’on ne l’intercepte à la tombée du jour. La population intra-muros s’est emmurée plus encore, les rues sont longtemps restées désertes bien après l’arrestation. On pensait qu’il pourrait y avoir un autre criminel planqué quelque part, attendant son tour pour surgir et prendre la vie d’un autre innocent.

Le maire, avec l’appui de son conseil d’administration, réclama la surveillance de toutes les entrées de la vieille ville à toutes heures de la journée. Il fut acclamé. Puis, il profita de l’occasion pour interdire toute forme de regroupement non autorisée sur la place publique, ainsi que la station debout, assise ou allongée lorsqu’elle constitue une entrave à la circulation. Soit l’interdiction collatérale de la mendicité sur l’île entière. Il fut de nouveau applaudi. Quelques voix s’élevèrent pour contester cette décision excessive, mais la peur est depuis toujours liberticide. Et les événements de ses dernières années cristallisent d’autant plus l’opinion.

J’ignorais cette particularité au moment de poser le pied en ville. Comme tous les rêveurs, je me destinais à la consécration et non à la déchéance. Dans ses conditions, comment aurais-je pu me soucier des lois en vigueur contre les SDF ?

Puisque la ville que je désirais tant me fermait la porte au nez, il me fallut rejoindre mes semblables miséreux parmi une population pas franchement mieux lotie. Les banlieusards ont la noblesse de ne pas se sentir beaucoup plus à l’abri que vous. Ils savent bien qu’à la première fermeture d’usine, au moindre crédit de trop, ils viendront sans attendre poser leurs fesses sur le même bitume que moi. Ainsi, je constate chaque jour à l’allure de mes bienfaiteurs que ce sont ceux qui auraient le plus besoin d’argent qui vous donnent sans compter. Les autres, planqués derrière leur mur, vous invoquent seulement lorsque leur mode de vie est mis en péril. « Que pouvons-nous faire pour réduire cette misère qui s’accumule devant les portes de la ville ? » tandis qu’à l’autre bout de leur univers, la patronne du bar offre son arrière-cour et une tasse de café.

Ça ne suffit malheureusement pas à faire taire mon ventre. Il est bientôt onze heures selon la pendule de la pharmacie d’en face, il est temps de se nourrir d’un peu de chaleur. Je vérifie le fond de mon bonnet, Le bas de laine percé comme l’appelait, non sans ironie, un autre clochard croisé aux poubelles d’un supermarché. Je compte onze euros et quelques. Ce sera suffisant pour me constituer au moins deux repas et refaire le plein de tabac. Cela m’arrange puisque j’aimerais passer l’après-midi ailleurs que sur ce bout de trottoir et j’ai besoin de me dégourdir les jambes.

Il n’y a pas mille façons de s’occuper dès lors qu’on est dépossédé de toutes responsabilités. Certains font le planton un moment histoire de récupérer un peu d’argent de poche avant d’aller se remplir de bière avec quelques camarades d’infortune, d’autres passent d’un centre d’aide à un autre, par dépendance sociale comme par peur de devoir se confronter à la rue, quelques-uns cherchent même du travail, les pauvres… Puis il y a les solistes comme moi, quasi inconnus des services sociaux et qui ne réclament qu’un toit pour dormir une fois l’hiver venu, sous peine de mort imminente. On s’accommode du minimum vital, pas matérialiste pour un sou, minimaliste précurseur et fourmi experte comptable. Avec mes quelques pièces de monnaie, je vis comme un moine libéré de toute aspiration au ciel.

Alors c’est tout ? Une vie réduite à la consommation parcimonieuse du quotidien, sans la moindre attente du lendemain ? Non. On peut encore voir une lueur d’espoir perler au coin de l’œil du plus irrécupérable clodo. Ceux qui vous diront ne plus rien espérer se savent mourants, sinon ils vous mentent, voire se confortent dans leur déni. À titre personnel, j’ai revu mes ambitions à la baisse, mes rêves sont comme tous ses songes qui s’évanouissent au son d’un réveil impitoyable. Néanmoins, je suis bien incapable de réduire au plus complet silence l’enfant qui lui, sommeille toujours en moi. Alors, pour éviter qu’il ne s’aperçoive de l’épave qu’il deviendra plus tard, je continue de pratiquer son activité favorite. C’est la raison première de mes promenades digestives.

Après un repas frugal avalé à l’ombre d’un arbre, je me dirige droit vers le parc de l’espérance. Il y a un renfoncement sous le pont de bois qui traverse la rivière artificielle. J’y retrouve parfois un préservatif usagé ou un mégot de pétard. Heureusement, le parc n’est ouvert que quelques heures par jour, personne ne s’attarde longtemps dans le secteur. Je m’assois confortablement dans une herbe oubliée des tondeuses, le dos contre un pilier de bois, puis, enfin, extrais mon carnet et mon crayon qui attendent ma visite, cachés dans une fissure discrète.

Et enfin, j’écris.

Je tiens le compte-rendu de mes semblables journées, évacue mes pensées les plus sombres, poursuis une pensée apparue en cours de chemin, inventorie mes déboires, synthétise mes analyses sociétales, immortalise ma vie de sans-abri au quotidien. Durant ce court moment arraché à la dictature du temps, seuls mon esprit et ma main gauche s’activent en silence, comme s’ils n’avaient plus besoin du reste de mon corps fatigué pour exister. Mes doigts glissent sans discontinuer, je n’ai jamais besoin de chercher mes mots puisque j’ai eu tout le reste de la journée pour réfléchir à ce que je voudrais écrire. Ils se tiennent là, mes seuls devoirs et ma vraie liberté. Des phrases exaltantes ordonnées sur quelques feuilles volantes.

Aujourd’hui est une session inspirée ; j’écris à m’en tordre le poignet. Quand j’ai fini de me vider l’esprit, je relève la tête pour voir où en est le soleil de sa propre rengaine. Si le temps me le permet, je profite d’une sieste semi-consciente. Cette fois pourtant, mon regard s’attarde sur l’épais feuillet posé à mes pieds. Depuis combien de temps n’ai je lu le contenu de ma prose ? Je me connais, déjà du temps de ma vie sédentaire, je redoutais toujours la phase de relecture. Mais si par malheur, j’avais le réflexe de m’attarder sur la première ligne, j’étais parti pour une séance d’autocritique sans fin. Je dois juste éviter de laisser traîner mon regard sur mes propres mots, qu’ils demeurent de vagues gribouillis imprécis. Il suffit ensuite de tout replacer dans la pochette en plastique et de la remettre en place pour la prochaine fois.

Une feuille se détache dans la précipitation. La plus fragile du tas, forcément la première. Je lis Cette nuit encore. Trop tard, je dois savoir ce qui contrariait déjà mon sommeil durant mon ancienne vie.

Chapitre 2 :Aynur

J’avais six ans et trois jours, le 4 juin 1976, quand s’est produit le premier événement troublant de ma jeune histoire.

Il restait quelques zlabias 1 que tante Narmine avait faits pour mon anniversaire. Avec ma sœur, nous en emportâmes quelques-unes que nous engloutîmes ensuite joyeusement, cachées dans notre refuge secret. Deux grandes tôles séparant la boutique de Pîlur et la maison de notre oncle, munies d’une pile de bois de chaque côté pour y accéder. Leur goût était toujours le même alors que ma tante ne dosait jamais les ingrédients quand elle en préparait. Une fois terminés, nous léchions longuement nos doigts gluants de miel pour qu’il ne finisse pas plein de terre, ce qui nous trahirait immédiatement aux yeux de notre père en rentrant. Dans ce coin sans passage, loin des rues et des regards, nous passions des heures à nous raconter des histoires de petites filles sages.

Soudain, Pîlur fit irruption de l’autre côté du mur de ferraille. Il coulissa sans aucun mal la grande tôle de devant à la manière d’une bête boîte de conserve pour révéler nos secrets d’enfants. Un vieux tapis en guise de sol, quelques bougies disposées par endroits pour nous éclairer les jours d’automne, une poignée de crayons de couleur et du papier à dessin recouverts de nos modestes œuvres, une boîte à gâteaux pleine des miettes de toutes nos précédentes gourmandises, et enfin, enfoui sous quelques centimètres de terre et recouvert par le tapis, un coffre aux trésors recelant les précieux souvenirs de nos courtes vies de cinq et six ans.

Pîlur apparut en entier et occupa tout le passage, impossible de s’enfuir. Il était d’un âge assez avancé, les rides dures et profondes sur son visage témoignaient d’une existence méfiante, à surveiller les moindres faits et gestes de tous les clients, quand bien même ils les connaissaient tous par leur nom et leur descendance sur cinq générations. Son crâne nu laissait miroiter le soleil au-dessus, le reste de ses quelques cheveux, nichés autour de ses oreilles tombantes, finissaient de grisonner avant de probablement se casser et tomber à leur tour. La voûte de son dos, à force de se baisser sur les étagères de sa boutique, donnait quelques indices quant à l’état de son corps de quasi-vieillard. Mais les beaux habits qu’il portait en permanence sauvegardaient encore les apparences. Une veste de velours vert foncé, comme neuve, supportant une chemise sombre et rectiligne, précautionneusement repassée. À mi-chemin, sa large ceinture de tissu, comprimant son ventre plein, laissait apparaître une certaine négligence. De la colle séchée et quelques minuscules fragments de papier, preuve qu’il avait pour mauvaise habitude d’y essuyer ses mains quand il avait fini d’apposer ses dizaines de petites étiquettes sur les nouveaux produits venus de la ville.

À la hauteur de mon petit corps d’enfant, un élément en particulier attira mon regard. Ses pieds géants sentaient le cirage bon marché et je constatais que les chaussures qu’il portait n’étaient pas de celles que l’on trouve dans les boutiques du coin. Il ne s’agissait pas de la classique paire de klash 2 qu’on rencontre aux pieds de la majorité des gens. C’était une chaussure de fabrication étrangère, rouge luisant, d’un cuir réservé à une population autrement plus aisée que celle qui survit depuis des centaines d’années dans ce village anonyme tapi dans les montagnes nord-irakiennes. Pîlur profitait de son statut d’importateur pour se faire livrer à prix d’ami des articles qu’il ne mettait jamais en vente et qu’il se réservait pour accroître son prestige personnel. Je me souviens m’être fait la réflexion qu’il aurait été plus intelligent de porter un vêtement pour lequel on n’aurait pas besoin de baisser les yeux pour le remarquer.

« Que faites-vous encore ici les gamines ? Allez faire vos enfantillages ailleurs !

– Mais cet endroit n’appartient à personne, m’offusquai-je. Et notre oncle vit juste à côté !

– Tout ce qui longe les murs de mon magasin est à moi. Dès lors, vous occupez mon terrain sans que je vous en aie donné l’autorisation. Alors, fichez-moi le camp ! Il y a bien assez de nature alentour pour construire votre stupide cabane !

– Notre père ne veut pas que l’on joue en dehors du village, contestai-je encore, déterminée à ne pas bouger.

– Et vous voulez que j’aille le voir votre père ? Je ne pense pas qu’il va apprécier que vous contestiez mon autorité. »

À ces mots, nous déguerpissions dans l’instant. Notre père n’évoquait pas la peur. C’était un homme calme et discret. Toutefois, il ne supportait pas que l’on se fasse remarquer pour des sottises. Selon lui, nous autres Kurdes ne trouvions la paix que dans le silence, car le bruit appelle les bombes. Parler pour ne rien dire, chercher querelle pour des pacotilles, faire circuler des rumeurs, chaque mot énoncé pouvait être lourd de conséquences, tout bruit inutile être perçu comme une alerte. Alors si nous cherchions des poux sur la tête dégarnie de Pîlur, il viendrait se plaindre à notre père et ce serait peut-être le début d’un brouhaha de plus grande ampleur.

C’est une raison analogue qui a autrefois motivé nos ancêtres à se reclure ici, à l’abri des montagnes, loin des villes, des institutions et des centres politiques. Là, notre peuple pouvait vivre d’un bonheur libre. Seules les montagnes sont nos amies dit un proverbe bien connu. Le problème, c’est qu’au fond d’une vallée, l’écho porte loin et l’on peut nous entendre facilement.

Notre histoire est parcourue de batailles de territoire et d’appels à l’indépendance. Depuis que l’Empire Ottoman s’est effondré à la fin de la Première Guerre mondiale, la région se craquelle sans fin et les Occidentaux dessinent des frontières pour dissimuler les failles. À l’époque, j’ignorais tout ça, petite fille à la cervelle presque vide pour qui la limite du monde contournait les abords du village. J’ignorais qu’on pouvait trouver des Kurdes disséminés sur les hauts plateaux de l’Asie Centrale, du nord-est de la Turquie au nord-ouest de l’Iran, en passant par la Syrie et l’Irak, sur un territoire en forme de bande déchirée, parcourue de trouées. J’ignorais que notre peuple, pourtant riche à millions d’enfants, n’était reconnu par aucun statut étatique, ne possédait aucun territoire à son nom et n’avait d’autre alternative que d’être considéré comme une minorité ethnique aux yeux des représentants politiques des pays où nous vivions. J’ignorais plus encore qu’être né Kurde pouvait constituer un frein social, une différence méprisable, voire un danger potentiel aux yeux, pourtant aussi semblables que les nôtres, de nos nombreux détracteurs. Au printemps 1970, quelques mois avant le début de ma propre histoire, Saddam Hussein, alors vice-président de la République d’Irak, a proclamé la Loi pour l’autonomie dans l’aire du Kurdistan, destinée sur le principe à offrir une plus grande indépendance aux Kurdes irakiens et un contrôle partiel de leur politique et de leurs terres.

Cette nouvelle eut peu d’impact sur notre manière de vivre à Âsmân. Nous vivions dans une petite poche sociétale, reliée à d’autres villages par des routes uniques peu empruntées, rattachée aux grandes agglomérations que par d’obscurs documents administratifs et par la nécessité du commerce. Nous étions presque autosuffisants. Il n’y avait guère qu’un type comme Pîlur pour se rendre à Erbil 3 une fois par mois ou encore quelques jeunes adultes en mal de dynamisme et de modernité.

Notre petite famille jouissait d’une vie paisible, dans notre modeste maison.. Mon père travaillait le miel avec ses frères. Un sirop épais, enrichi des centaines de variétés de fleurs qui, pour l’essentiel, n’existaient qu’au cœur de nos plaines, et que de grosses abeilles noires butinaient joyeusement six mois durant. Après la récolte, les hommes de la famille écumaient les villes alentour pour vendre le précieux nectar, de sorte que mon père puisse nous nourrir, ma sœur et moi, le reste de l’année. Ma mère mourut en couche pendant la naissance de Dilara. Pour ma part, je n’étais encore qu’un bébé. Il n’y a que sur le visage de mon père que ressurgissait parfois son souvenir sous la forme d’un chagrin contenu. En maigre réconfort, ma tante Narmine passait tous les jours aider mon père aux tâches domestiques. Il ne fallait pas lui en demander davantage. Elle ne manifestait aucune marque de tendresse vis-à-vis de ses nièces. Peut-être nous considérait-elle comme coupables du décès prématuré de sa sœur...

Une fois la nuit tombée, je ne parvins pas à m’endormir. Dilara dormait bruyamment, la bave entre les dents, comme une vieille dame de cent ans. Rien ne l’empêchait de dormir, pas même s’il advenait la fin des temps. Mais ce ne sont pas ses ronflements qui perturbaient mon sommeil, je repensai à l’incident de l’après-midi. Je ne comprenais pas pourquoi Pîlur avait soudain décidé de nous priver de notre cabane alors que nous y passions le plus clair de notre temps au point d’y être presque plus présentes que chez nous. Même si nous ne lui avions jamais demandé la permission de venir nous amuser là, j’étais certaine qu’il avait conscience de notre présence et que ça ne le dérangeait pas. Dans la précipitation, nous n’avons pas pensé à récupérer nos affaires. Seulement la dernière zlabia que j’ai laissé tomber dans le feu de l’action et qui s’est collé à ma robe. Nos bougies, nos crayons, nos feuilles envolées. Je redoutais qu’il trouve notre boîte aux trésors cachée sous le tapis. L’avait-on bien enterrée la dernière fois que nous nous en étions servi ? S’il la trouvait, Pîlur la jetterait sûrement, ce n’était pas le genre de valeur qui seyait à son avidité. Dilara retourna furtivement dehors après manger pour vérifier ce que Pîlur avait fait de notre cabane, mais elle me dit que depuis la cour elle n’avait pas constaté de changement particulier.

À l’instant où mes yeux commencèrent à capituler, un bruit étrange se fit entendre par la fenêtre ouverte. Je me levai sans même y penser pour vérifier par l’ouverture ce qui se passait. Il me sembla percevoir du mouvement du côté de la boutique de Pîlur, mais l’angle était mauvais. J’étais inquiète ; par ici, tout le monde dormait la nuit. Rien n’interdisait personne de sortir dans la rue passer minuit, mais qu’y auraient-ils fait ? Qu’aurait pensé mon père d’un son même infime au milieu du silence ? Je fus prise d’une curiosité quasi maladive, incapable de ne pas faire le lien entre l’événement de la journée et celui de cette nuit. Le bord de la fenêtre n’était pas très haut, je pensais être en mesure de l’enjamber sans trop de difficultés, mais j’imaginais mal me faufiler seule dans l’obscurité.

Je secouai ma sœur dans tous les sens jusqu’à parvenir à la sortir de son sommeil profond. Elle me regarda d’un air éberlué entre ses paupières à demi scellées. « Qu’est-ce qui se passe ? » Lâcha-t-elle mollement. Je lui fis signe de se taire et lui confia ce que j’avais entendu à l’instant, ma conviction que Pîlur était en train de manigancer quelque chose de bizarre. Elle me dit en refermant les yeux que si le vacarme perdurait, il faudrait plutôt alerter notre père, ce serait plus prudent.

« Non, chuchotais-je. Si on va le voir, il va nous gronder, nous dire que ce n’est qu’un animal errant et nous punir demain.

– Et si c’était vraiment ça ?

Dilara luttait pour ne pas replonger dans son sommeil au milieu d’une phrase. Je la remuai derechef.

– Non, ce n’est pas ça. Fais-moi confiance, je suis sûre qu’il se passe quelque chose de bizarre. Allons vite voir, personne n’en saura rien ! » Mais rien à faire, elle se rendormait déjà.

Tant pis. J’utilisai un coffre en bois en guise de marchepied et me jetai au-dehors. Il n’y avait plus un seul bruit alentour, seulement celui presque indicible de mes petits pieds nus sur la terre sèche. À mesure que j’avançais à tâtons vers la place du village, il me sembla entendre quelques vagues mouvements à l’intérieur de la boutique plongée dans le noir. Un détail m’interpella immédiatement, la porte d’entrée était entrouverte. En m’approchant encore, je distinguai une ombre auréolée d’une lueur par la vitrine. Je fus saisie d’une peur bleue et me réfugiai derrière un arbre. J’osai tout de même un regard vers la scène. D’un coup, l’ombre surgit hors du magasin munie d’une lampe à huile par un bras et d’un objet visiblement lourd par l’autre. Il m’était impossible de reconnaître la personne en question puisque son corps entier était dissimulé sous une tunique couleur nuit, mais à la faible lumière de la lampe, deux objets luisirent en alternance. Des chaussures rouges.

La silhouette de Pîlur s’évanouit dans une allée à l’opposé de la place centrale. J’ai pensé le suivre, mais les risques que je me bute à un obstacle dans l’obscurité et qu’il m’entende étaient grands. Je ne comprenais pas les agissements de ce vieux grigou, mais je devinais que ma sœur et moi n’étions pas les seules à avoir une boîte secrète dissimulée. Un vent venu de la vallée me tira de mes interrogations. Pîlur disparu, le calme revenu, il ne me restait qu’à retourner dans mon lit en espérant finir par trouver le chemin du sommeil. Demain lèverait peut-être le voile sur toute l’affaire.

Encore un bruit !

Mes yeux se rouvrirent, mon cerveau toujours vigilant. Mais il ne faisait plus nuit. Je me redressai dans mon lit, incapable de savoir combien de temps j’avais dormi. Celui de Dilara était vide, le soleil tapait violemment contre la vitre. Mes sens encore engourdis mirent un certain temps à recouvrer leur complète aptitude. Il me fallut un moment imprécis pour que mes oreilles captent les sons à l’extérieur. Il n’y avait pas qu’un unique son, c’était un mélange de voix et d’agitation humaine qui bruissait dehors.

Je sautai du lit et rejoignis la salle à manger afin que quelqu’un m’explique ce qui se passait. La vieille pendule à l’entrée indiquait dix heures passées. Ma sœur était assise à dessiner paisiblement.

« Qu’est-ce qui se passe dans le village ? Les gens ont l’air agités…

– Je ne sais pas trop. Papa est parti tout à l’heure avec d’autres hommes. Apparemment, il s’est passé quelque chose cette nuit chez Pîlur ».

Apparemment ? Dilara n’avait peut-être aucun souvenir de la nuit. Je lui demandai si elle se rappelait que je l’avais réveillée pour qu’elle m’accompagne dehors. Elle me répondit qu’elle croyait avoir rêvé. Je lui expliquai ce que j’avais vu durant mon escapade nocturne, la porte entrouverte, la silhouette sombre, la lampe, le butin et, bien sûr, les chaussures rouges. Mon comportement ne la surprit guère, elle savait que j’étais de nature curieuse au point de prendre des risques insensés. J’incarnais parfaitement l’aînée téméraire qui fait toutes les bêtises pour éviter que sa petite sœur ne les reproduise. Celle qui se casse un os en premier ou se fait mordre par un chien errant alors qu’elle voulait juste le caresser. Elle me dit que d’autres gens avaient peut-être vu les manigances du vieillard durant la nuit et lui avaient demandé de s’expliquer ce matin. Je filais sans attendre vers la boutique de Pîlur. J’avais besoin de comprendre ce qui se cachait derrière ses agissements étranges.

En arrivant à la hauteur du magasin, je fis face à un spectacle inattendu. Personne n’avait l’air de questionner Pîlur. Au contraire, il m’apparut que c’était ce dernier qui invectivait la foule autour de lui. Plus je m’approchais, moins ce que je voyais faisait sens. Je constatai d’abord que l’entrée du magasin avait été forcée. Pire, des conversations alentour parlaient d’économies volées en pleine nuit par un mystérieux chapardeur. Et au milieu de cette farce, Pîlur commandait à qui voulait bien l’écouter qu’il fallait rattraper le coupable à tout prix. Il vociférait comme un âne battu, mais un âne étrangement chaussé d’espadrilles rouges flambantes neuves. Cette situation absurde m’amusa au point que je ne pus réprimer un rire. Il fit immédiatement pivoter son regard furieux dans ma direction.

« Tu trouves ça drôle, gamine ? S’agaça-t-il, comme si j’osais me moquer d’une malheureuse victime.

Ça m’amusa plus encore. Et ça ferait bien rigoler les autres quand ils apprendraient la vérité !

– Mais c’est n’importe quoi cette histoire, je vous ai vu cette nuit ! Pourquoi vous racontez à tout le monde qu’on vous a volé de l’argent ?

Le brouhaha alentour s’interrompit. La quinzaine de voisins compatissants et de curieux cessèrent d’échanger pour se concentrer en cercle autour de moi. Pîlur me considéra circonspect, puis avec inquiétude.

– Que racontes-tu là, ma petite ? bégaya-t-il. C’est mal de mentir ainsi en public, je vais avertir ton père si tu continues !

La soudaine attraction que je causais me mit d’abord mal à l’aise. Pourtant, il ne fallait pas que je me laisse impressionner. Ce vieux machin me traitait de menteuse devant le village entier alors qu’il racontait manifestement des fables depuis l’aube. Je rapportai à Pîlur tout ce que j’avais vu la nuit d’avant, tâchant de n’omettre aucun détail. J’insistai sur le point le plus déterminant, cette paire de chaussures peu discrète. L’espace d’un instant, les sillons sur la face du vieillard s’espacèrent, comme si le masque s’apprêtait à tomber.

– Ce que dit cette gamine est un tissu de mensonges !

Une voix dans la masse stoppa mon réquisitoire. Toutes les têtes, y compris celles de Pîlur, tournèrent en direction du nouveau centre d’intérêt.

– Je ne sais pas ce que tu cherches à faire ma petite, mais ton histoire n’est pas totalement vraie !

C’était un autre vieillard, peut-être plus rabougri que ne l’était l’épicier. Il se tenait sur un banc, parmi d’autres semblables, à quelques mètres de là. Il se leva avec difficulté et se joignit à l’assemblée qui s’ouvrit poliment sur son passage. Il finit sa marche laborieuse au-dessus de ma tête avant de reprendre :

– Moi aussi, j’ai entendu du bruit cette nuit. Alors je me suis mis à la fenêtre pour voir ce qui se passait. Quand j’y suis parvenu, j’ai effectivement vu une ombre courir vers la sortie du village. J’ai vu toute la scène à la même distance que j’étais il y a quelques secondes. Autant dire que j’étais plutôt bien placé. Eh bien, je peux vous dire que ni la lampe ni les étoiles ne permettaient de voir quoi que ce soit d’autre qu’une silhouette noire !

Je sentis Pîlur se reprendre. Il saisit l’occasion pour attaquer à son tour :

– Et pourquoi voudrais-tu que je cambriole mon propre magasin, c’est insensé ! C’est bien l’histoire la plus invraisemblable que je n’ai jamais entendue. Pourquoi racontes-tu ces bêtises ? Tu cherches à me déshonorer devant tout le village ? Tout ça parce que je t’ai demandé de ne plus occuper mon terrain avec ta cabane ?

Une rumeur circula dans la foule. Je ne pouvais pas contester l’affaire de la cabane. Personne ne devait ignorer ce qui s’était passé la veille, tant la voix de Pîlur avait résonné dans toute la vallée. Je me sentis chanceler. L’épicier me couvrait d’infamie sans la moindre vergogne dans le seul but de camoufler ses invraisemblables méfaits. Et personne ne semblait déjà plus me croire.

– Ma fille n’est pas une menteuse Pîlur ! s’éleva une voix du fond de la masse.

Je courus instamment dans les bras de mon père avant d’imbiber son habit de mes larmes de honte. Il avait manifestement entendu ma voix au loin et s’en était inquiété, à raison.

– J’ai éduqué mes enfants de sorte qu’ils ne mentent jamais, je t’interdis de lui prêter de vilaines intentions, ajouta-t-il dans une colère froide.

– Abdullah, toi et ta famille êtes d’honnêtes personnes, admit Pîlur, se radoucissant. Mais Aynur aura sûrement mal interprété ce qu’elle a vu. Ali aussi a observé la scène, bien plus près que quiconque, et il est également un homme de confiance. Pourtant, lui affirme que la nuit était trop sombre pour qu’on repère un tel détail. Alors qui devrais-je croire ? Une petite fille ou un adulte d’âge mûr ? »

Mon père s’apprêtait à répondre, mais il était arrivé trop tard, la balance populaire avait penché du mauvais côté. D’autres voix s’élevèrent :

« De toute façon Pîlur est bien trop vieux pour pouvoir courir avec une caisse pleine d’argent sous le bras ! », « La serrure a été cassée, si ça avait été Pîlur le coupable, il n’aurait pas eu besoin de faire ça », « On ferait mieux de continuer à chercher plutôt que de perdre notre temps ».

Rapidement, la cohue reprit le dessus. Une partie des gens poursuivirent leurs recherches absurdes quand une autre restait auprès de Pîlur pour lui assurer leur indéfectible soutien. Mon père demeura silencieux un moment avant de s’en retourner vers notre maison. Une ultime voix l’interpella :

« Abdullah, pas la peine de revenir nous aider, nous sommes suffisamment nombreux. Occupe-toi plutôt de ta fille, elle doit admettre s’être trompée ! »

Il préféra ne pas répondre, hochant simplement sa large face plutôt par politesse que par approbation. Son mutisme se prolongea le temps que plus aucune oreille ne puisse l’entendre. Une fois la porte fermée derrière nous, il me reposa au sol et s’accroupit à ma hauteur :

« Aynur, je suis très en colère. Apprendre que ma fille aînée se balade dehors au milieu de la nuit serait une raison suffisante pour te punir jusqu’à la fin de tes jours. Mais voilà qu’en plus je te surprends en train de raconter des histoires devant tout le village ! Ne t’ai-je donc jamais appris qu’il ne faut jamais parler en vain ?

– Si, je sais, tu nous le répètes tout le temps...

– Je vous le rabâche sans cesse parce que je veux être certain de pouvoir faire confiance à mes filles en toutes circonstances. Un seul mensonge, une seule fausse rumeur et toute notre famille est discrédite pendant des générations. Que va-t-on dire de nous à présent que tu as tenté de déshonorer cet homme ?

– Mais j’ai dit la vérité, je l’ai vu. Je suis certaine d’avoir reconnu ses chaussures ! Dilara pourra te le dire, elle les a vues comme moi hier après-midi, quand il nous a chassées de la cabane !

Mon père sonda quelques instants mon regard, ce qui atténua quelque peu son mécontentement. Il savait que je disais la vérité. Je n’avais jusqu’alors jamais menti de ma courte vie, encore moins trahi la confiance de mon père. Il fallait à tout prix qu’il accepte l’idée que ce maudit Pîlur fabulait pour d’étranges raisons et lui fasse admettre la vérité. Autrement, plus personne ne me croirait à l’avenir.

– J’ai envie de te croire ma fille, mais il arrive parfois que l’on confonde vérité et sincérité. Tu as vu des chaussures rouges ou peut-être as-tu voulu les voir... Qu’importe, le mal est fait à présent. Tu vas me promettre de te faire discrète quelque temps, Aynur. Que cette épreuve te serve de leçon ».

Par ses mots, mon père ouvrit grand la barrière du doute et je m’engouffrai tout entière à l’intérieur.

1 Confiserie de la culture orientale traditionnelle.

2 Espadrille traditionnelle kurde.

3 Capitale de la province d’Erbil, faisant partie de la région autonome du Kurdistan.

Chapitre 3 :Liam

Et ça recommence. Le réveil m’arrache du sommeil. Première pensée : Je ne veux pas y aller. Je tombe du lit, roule dans les escaliers, rampe jusqu’à la cuisine. Ma mère « Tu as bien dormi ? ». Non, bien sûr que non « ça peut aller ». « Tu penses que ça ira aujourd’hui ? ». Non, encore moins. « J’espère que oui ». Rapport matinal terminé. Petit déjeuner, je mâche longtemps, fais durer le plaisir. Je me jette dans la douche, la température de l’eau au maximum, ça me brûle. Je m’habille vite, pas le temps de penser, pas le temps de penser. On me pousse dehors, l’air est humide et frais, ça me glace. Je ne veux pas y aller. Déjà presque 8h, je me dépêche et me traîne, j’avance à reculons, je cours à ma perte. Le collège se rapproche de plus en plus et m’avale tout entier. Je ne veux pas y aller. La foule compacte me presse. Les regards, toujours les mêmes, pleins de pitié, de haine, d’indifférence. Vite, se mettre à l’abri. Mais la sonnerie me perce déjà les tympans et m’oblige, me force à me rendre à mon premier cours. Anglais. Ne pas faire un bruit, ne surtout pas participer, me faire oublier. Attendre, attendre, attendre longtemps que ça passe. Non. On m’interroge. « Liam, How do you say société in English, please ? » I don’t know « Sossiaty ? ». Quelques murmures, des débuts de rire. « Can you spell this word ? » « S.O.S... » Premiers vrais rires, suivis d’éclats, toujours les mêmes. Je me roule en boule. L’heure tourne, prend son temps. Fin d’un cours, début d’un autre. Mathématiques. Devoir sur table, je n’ai rien appris, je me suis perdu entre les équations à deux inconnus et la trigonométrie. Les meilleurs ont suivi, pas le temps pour les retardataires. Feuille blanche, rien à faire. Récréation. Je me faufile dans les couloirs, on me gêne, on me bouscule, toujours les mêmes. Interdiction de rester à l’intérieur, pas le droit de me cacher. On me balance dehors. Je zone d’un bout à l’autre de la cour, j’ai l’habitude. Cinq minutes dans un sens, cinq minutes dans l’autre et on remet ça. EPS. Sport collectif, football, handball, rugby, même punition. Le prof complètement blasé laisse se former les équipes. Sa paresse contre mon humiliation. Pas de logique sportive ou stratégique, les groupes se forment d’abord avec les plus beaux, les plus costauds, les plus cool. Puis les seconds rôles. Puis les anonymes. Puis les victimes. Puis moi. La partie commence. Je me déplace dans un coin du terrain, le ballon ne passera pas par moi ou seulement pour me percuter. Je m’essouffle, piétine, puis abandonne. Autant prendre la place du poteau. Pause déjeuner. Mes parents ne m’ont pas laissé le choix d’être demi-pensionnaire. Trop de fois, je n’ai pas voulu y retourner. Les tables sont toutes occupées, pas de répit pour les solitaires. Je tente à droite, à gauche, on me rejette « La place est déjà prise » (mensonge), « T’es trop gros, on n’a qu’une seule chaise » (moquerie), « On ne veut pas de toi, pédé ». Injustice. Obligé d’attendre qu’une table se libère. Un coup assis, j’ai toute la place pour moi, personne ne viendra. Reprise des cours. Français, science-physique et musique pour finir. Enfin. Je rentre chez moi, balance mes affaires et m’enferme dans ma chambre jusqu’au soir.

Et ça recommence. Je tombe, je roule, je rampe, je brûle. Et on me pousse, on me presse, on me force, on me gêne, on me bouscule, on me balance, on me percute, on me rejette. Et ça recommence. Pitié, haine, indifférence, rire, éclats, punition, humiliation, mensonge, moquerie, injustice. Toujours les mêmes journées. Et toujours cette première et dernière pensée : Je ne veux pas y aller.

En réalité, ça n’a pas toujours été à ce point-là, même si je ne me suis jamais habitué à cet endroit.

À mon arrivée au collège, je ne savais pas, on ne m’avait pas prévenu, je n’étais pas préparé à ce qui allait m’arriver. Avant, j’étais dans une petite école primaire de banlieue. La maîtresse connaissait nos prénoms, nos âges, nos passions. On était comme dans un petit village pour enfant. Tout le monde se parlait, dix ou quinze élèves à peu près amis, au moins familiers les uns des autres. Une bulle de protection pour apprendre tranquillement, en confiance avec son environnement.

Puis le collège m’a mis une claque. Soudain, un univers gigantesque, inconnu, effrayant. Une putain de jungle. Je suis devenu anonyme dans la foule, il y avait beaucoup trop d’élèves au mètre carré. Les bâtiments s’étendaient super loin, gris et froids. Le collège était entouré de grilles immenses, certaines fenêtres avaient des barreaux. Même les quelques arbres étaient entourés de protections. Des tables de ping-pong en béton, d’un seul bloc, des bancs en fer couverts de tags, plus de fleurs, plus de marelle colorée sur le sol, plus de ballon en libre-service. Et partout des pions, posés par-ci, par-là sur le terrain, qui surveillaient les parages comme des soldats. Le cocon était devenu prison. Et je ne voulais déjà plus y aller.

En CM2, je faisais partie des grands, sortes de représentants de l’école. Les plus jeunes étaient au CP, presque des bébés. Des grands enfants avec des petits enfants. Une famille pleine de cousins. En sixième, j’ai rétréci d’un coup. Les plus grands n’étaient pas seulement plus grands, ils n’étaient plus des enfants, mais pas encore des adultes. On aurait dit qu’ils étaient coincés entre deux évolutions. Leurs corps déformés se déplaçaient bizarrement. Chacun de leurs pas donnait l’impression qu’ils allaient m’écraser. Ils avaient grandi trop vite, les os n’avaient pas eu le temps de s’habituer. La rondeur de leur ancien visage d’enfant disparaissait sous des centaines de boutons dégueulasses, qui ne demandaient qu’à exploser. Chez certains, les poils dépassaient de n’importe où, comme pour cacher leur face enlaidie.

Les filles ne valaient pas franchement mieux. Elles gonflaient comme des ballons de baudruche ou avaient le visage creux, à croire qu’elles ne mangeaient qu’une fois par jour. Elles recouvraient comme elles pouvaient leur visage boutonneux d’une épaisse couche de plâtre qui leur donnait une allure de personnage de dessin animé. Certaines s’enroulaient dans de larges vêtements foncés, de peur qu’on voie leurs difformités, alors que d’autres au contraire, exhibaient leur ventre, leurs seins tout neufs, leur nombrilisme. Pas de demi-mesure. Les couettes tombaient en cheveux gras. La plupart se traînaient, certains se battaient sans raison, d’autres échangeaient leur bave, et toutes ses ombres flippantes planaient au-dessus de ma minuscule tête. Des putains de monstres…

Mes anciens camarades d’école se sont laissés tomber dans la gueule de la bête. Bientôt, ils sont devenus comme les autres. Leur corps s’étirait sans fin, leur visage se défigurait, leur cerveau coulait par leurs oreilles. Je ne les reconnaissais plus et eux m’ont vite oublié.

Les premiers jours, les premières semaines, les premiers mois ont été difficiles. Les suivants se ressemblaient. Je refusais de me transformer en bête comme eux, il y avait forcément une autre issue ! La meute elle aussi me refusait. On m’a rejeté sur le bas-côté, à raser les murs. Du coup, j’étais au moins tranquille dans mon coin. Je me voyais un peu comme un aventurier effrayé, mais que la jungle laissait observer en paix.

Puis un serpent a surgi.

Dylan Dragan n’avait qu’un an de plus que moi à mon entrée au collège, mais sa métamorphose était déjà bien plus avancée. De tous les spécimens, c’était de loin le plus flippant. Il avait coché toutes les cases de la checklist du pire. Tous les matins, son grand frère, ancien élève légendaire, le déposait depuis sa grosse moto. Réputation, check. Il rentrait dans le bahut armé de son smartphone tout neuf, en crachant un épais brouillard depuis sa cigarette électronique. Coolitude, check. Il retrouvait sa bande de potes débiles avec qui il s’arrangeait toujours pour être au centre de l’attention. Charisme, check. Sa priorité du matin, racketter un petit sixième à l’ombre des toilettes du préau, sous le regard impressionné de ses fans. Autorité, check. En cours, tous les profs capitulaient et le laissaient traîner sur Snapchat au fond de la classe pour se consacrer aux quelques élèves encore attentifs. Dommage pour eux, ça poussait plutôt les autres à faire pareil que lui. Influence, check. Il gardait son énergie pour les cours d’EPS où il jouait forcément le rôle de chef d’équipe. Stratégie, check. Il avait pris de l’avance sur la route de la puberté : il était grand, massif, poilu et son acné se résorbait déjà. Physique, check. Le reste du temps, il dégradait, abîmait, cassait le mobilier déjà moisi ou les élèves les plus faibles. C’était un bulldozer en totale liberté qui roulait sans qu’on l’en empêche sur tout ce qu’il lui semblait amusant d’aplatir. Destruction, terreur, cruauté, toute-puissance. Check, check, check, check.

Pendant longtemps, j’avais réussi à lui échapper, survivant comme je pouvais à mes deux premières années de collège. Anonyme, invisible, mais tranquille. Entre-temps, mon corps avait commencé à me trahir. Premiers boutons, prise de poids inexpliquée, mais ni ma taille ni ma pilosité n’avaient bougé. Moche comme un adolescent, fragile comme un enfant. Pour essayer de me faire des amis, j’aurais pu exercer une activité artistique. Sauf que rien ne me plaisait. Je ne serais jamais cet ado mal dans sa peau qui devient la star du collège grâce à un talent particulier. Je savais que mon destin se limitait à n’être qu’un simple passant pendant mes quatre années de collège, tout juste figurant, réduit en spectateur de ma propre vie.

Pourtant, dans les classes que j’ai occupées, on aurait dit que les autres s’efforçaient d’entrer dans les cases qui leur étaient prédestinées. La jolie fille dont les seins ont grossi plus vite que les autres et joue de son charme, l’élève modèle toujours au premier rang, élu délégué à la majorité durant toute sa scolarité, la victime de service dont tout le monde se moque à longueur de journée, toujours à la traîne et qui terminera probablement en classe spéciale, l’amie sincère, confidente à toute heure, prête à accueillir les pleurs de la terre entière pour faire pousser son melon, le mec sympa qui fait marrer les copains, mais beaucoup moins les profs, l’artiste en herbe qui remplit les marges de ces cahiers de petits dessins et qui croit en son destin de chanteuse ou influenceuse Instagram, la brute impulsive dont le seul but dans la vie est de faire péter le record du nombre d’heures de colle, la grosse bavarde choquée de tout, le garçon qui n’arrive pas à grandir depuis le CM2 qu’on couve comme un doudou, le dernier d’une famille aux vêtements troués, l’intellectuelle qui se la pète, le gros lard toujours dernier à la course, la délicate timide, le gamin pervers…

Tous ces adolescents se figeaient quatre années dans leurs clichés, et gare à ceux qui voulaient en sortir. Se coller une étiquette n’était pas difficile. Par contre, si on essayait de la retirer, tous les autres continuaient malgré tout de voir les mêmes mots gravés sur notre front. Moi, de mon côté, je ne savais pas où me positionner. Je me voyais comme un bloc de bois qui ne rentrait dans aucune forme fixe. Ou alors, j’étais peut-être simplement l’anonyme, l’invisible, celui que personne ne voit, qu’on oublie tout de suite.

Malheureusement pour moi, à ma rentrée en quatrième, j’ai découvert que Dylan avait redoublé et qu’il échouait dans ma classe. On serait enfermé dans la même salle une trentaine d’heures par semaine, toute l’année scolaire. Premier cours. La place à côté de moi était inoccupée. Dylan est arrivé en retard. Il a balayé les tables du regard, puis ses yeux noirs se sont posés sur moi.

À ce moment-là, j’ai perdu ma cape d’invisibilité.

Chapitre 4 :Hugo

Extraits d’un journal éparpillé

Mercredi 18 mai 2016

Cette nuit encore, j’ai rêvé que je tombais. Je ne me souviens pas quand ça a commencé, j’ai l’impression d’avoir passé toutes les nuits de ma vie à chuter sans fin.

Lorsque j’étais enfant, cela me réveillait immédiatement. Mon cerveau anesthésié se mettait soudain en alerte, et puisqu’il ne trouvait aucune issue favorable à offrir à mon cauchemar, il renvoyait mon corps à la réalité de ma chambre obscure où il me laissait seul me dépêtrer de mes peurs. Maintes fois, mes paniques nocturnes arrachèrent de leurs propres songes mes parents au point que ma mère finit par prendre rendez-vous avec notre médecin traitant, davantage dans l’espoir de récupérer ses sept heures de sommeil que pressée par une quelconque empathie maternelle.

Le brave docteur Maifort, nous expliqua qu’il arrive parfois qu’on éprouve une sensation de chute au moment de s’endormir quand les muscles du corps se relâchent. Si le relâchement est trop rapide, le cerveau s’affole et vous réveille par instinct de survie. Il me prescrivit un anxiolytique léger à prendre avant le coucher, que j’avalai religieusement dès le crépuscule suivant. Il n’eut jamais sur moi le moindre effet.

Si l’un de mes parents eut la présence d’esprit de me ramener chez le docteur, comme lui-même le conseilla en cas d’échec, il aurait fini par comprendre qu’il ne s’agissait pas là d’une affaire de mécanique cérébrale, mais bien d’un rêve récurrent à ce point effrayant qu’il vous fait tomber du lit. Avec le temps, j’imagine que mon esprit s’habitua à l’idée de tomber dans ses propres limbes au milieu de la nuit. Alors, il continua de tomber sans discontinuer. Je tombai à cinq ans, je tombai à dix ans, à quinze ans, à vingt ans. Je tombai en grandissant.

J’ignore pour quelle raison je tombe, si l’on m’a poussé, si j’ai trébuché ou si j’en ai décidé ainsi. J’ignore où je tombe, le décor n’est qu’un dégradé du blanc vers le noir. Il n’y a ni ciel, ni oiseau, ni étoiles, ni building. Je tombe depuis nulle part, vers le néant, dans la plus parfaite abstraction visuelle, avec pour unique indication perceptible la lourdeur exponentielle de mon corps sous l’effet de l’inévitable gravité. Car moi, je suis concrètement là, comme balancé du haut d’un toit dans le vide sidéral d’un esprit qui n’aurait jamais appris à rêver. Et lorsque je finis immanquablement par me réveiller, je constate que mon corps inanimé s’est déplacé dans mon lit, au point que c’est souvent une chute dans le monde physique qui achève mon cauchemar.

En arrivant dans cette ville, j’avais le vain espoir que changer de décor allait inspirer mes rêves. Cependant, je suis tombé dès la première nuit.

Alors que le peuple de la ville entière console ses journées de rêves de grandeur, de richesse, d’amour assouvis, de fantasmes avoués, ou même d’absurdités qui ne se s’éclairent qu’au prisme de l’inconscient, je termine ma nuit en pensant à tout ce pourquoi je suis venu ici. Soyons optimiste, il est possible que si mon sommeil ne me laisse pas songer en paix, ce soit dans le but de m’apprendre à rêver les yeux ouverts.

Samedi 2 juillet 2016

J’ai trouvé un travail. Ce n’est pas grand-chose, il ne s’agit que d’un job d’ouvrier de nuit. Toute la difficulté réside dans le fait de ne pas s’endormir, bercer par une mécanique absolument redondante: regarder des boîtes passer sur une chaîne d’usine, contrôler un produit tous les cents, recommencer. Et cela, six heures par nuit, cinq fois par semaine.

Le travail m’importe peu, le but étant de m’imposer un rythme, rattraper le train de la société en cours de route et tenter de singer mes semblables. Me lever, m’habiller, prendre le bus, travailler, manger, écrire, sortir, dormir. Un métro-boulot-dodo avec supplément d’âme en somme. Mais opter pour un boulot nocturne n’est peut-être pas le plus judicieux des choix. Déjà, mon train de vie se trouve décalé par rapport aux milliers d’autres. Je m’extirpe du lit à l’heure où les citoyens lambda s’enfoncent sous la couette. Puis, je rentre, peu avant l’aube, à l’instant où sonne partout ailleurs le début de la journée.

Du point de vue de mes rêves, aucun changement si ce n’est qu’à présent, je tombe en pleine journée. J’ai toutefois envie de croire en la résistance de ma jeunesse, j’ai volontairement amoindri mon temps de repos. De toute manière, je finis toujours par me réveiller bien avant l’arrivée en gare du train du sommeil.

Il est indispensable pour mon amour-propre entaché que je développe ma sociabilité. Alors je ne dors que le matin pour passer le reste de la journée à écrire ou à sortir, en alternance. Mon compte en banque, plus enclin à se vider à toute vitesse qu’à se remplir, m’impose de ne pas faire d’excès. Heureusement, la ville offre tout un éventail d’activités gratuites : expo, musée, concerts de rue, festival… Emménager ici aux premiers jours du printemps fut ma plus astucieuse idée. Une ville étudiante impose un certain dynamisme, on ne doit pas s’y ennuyer un seul instant.

Au cœur de la cité, une myriade de rues commerçantes se rejoignent sur la cathédrale Saint Pierre. Derrière, il y a une vaste étendue d’herbe où se succèdent spectacles pour enfants, marchés artisanaux, expositions temporaires, concerts amateurs et toujours une foule compacte auréole la place en flux infini. Plus bas, dans la vieille ville, une porte sur deux donne sur un bar branché, les terrasses empiètent tout l’espace pour accueillir les culs remuants venus des différents campus. Non loin, le patrimoine historique, le musée d’art, la bibliothèque, gardent leurs portes grandes ouvertes au moindre chaland. Des bus pleins d’une vigoureuse jeunesse défilent sans interruption et se délestent çà et là d’une marée humaine qui s’écoule joyeusement dans toutes les allées environnantes. Verdoyante de fleurs à cueillir, d’arbres fruitiers, ponctuée de bancs et de porte-vélo, sillonnée de ruelles étroites recouvertes d’enseignes. Pas un plot, pas une brique n’a été posé sans qu’on n’y trouve une utilité. Pas un pavé n’a d’autre attrait que d’être foulé. Pas un centimètre de la ville n’est rentabilisé.

J’arpente longuement la ville, happé par une ouverture éclairée, attiré par une alcôve encore inexplorée, ébloui par une vitrine, une toile, un néon clignotant. Je laisse mon instinct de moustique désorienté me guider dans toutes les possibilités que les mille attractions citadines m’inspirent. Mais bientôt mon regard ne capte plus les lumières, il se concentre sur les mouvements alentour. D’autres centaines d’anonymes se pressent autour de moi, admirant l’espace d’un instant cette obscure photographie exposée sur la place ou s’extasiant devant un spectacle quelconque avant de s’en lasser et de chercher une autre source de divertissement.

Souvent, les gens s’agglutinent par paquet, des groupes sociaux constitués de membres d’une famille proche, d’amis de longue date, de couples soudés. Tous ceux-là se comportent comme un ensemble autosuffisant. La masse humaine m’est apparue un temps compacte, mais individuelle, à la manière de photons, ondes et particules à la fois. En réalité, elle est composée d’ensembles indépendants, inconscients des autres tout autour et les quelques électrons libres qui, comme moi gravitent là, demeurent seuls, par volonté comme par contrainte.