Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Kellner, Klaus

- Kategorie: Krimi

- Sprache: Deutsch

Zwischen Bremen und Sri Lanka Eine ungewöhnliche Kriminalgeschichte Begeben Sie sich auf eine Zeitreise in die 1920er Jahre und folgen dem Bremer Detektiv Aren, der in ein gefährliches Abenteuer gezogen wird, das ihn auf den heiligsten Berg von Sri Lanka führt. Gemeinsam mit seinem Freund, dem Bremer Kriminalkommissar Winkelmann, macht Aren sich auf die Suche nach einem begehrten Schatz und wird dabei von einer Diebesbande verfolgt und heftig bedrängt. Josef Kastein (Pseudonym für Julius Katzenstein) wurde 1890 als Sohn jüdischer Eltern in Bremen geboren. In den 1930er Jahren errang er mit seinen in mehrere Sprachen übersetzten Werken zur jüdischen Geschichte Weltruhm. Pik Adam erschien 1927 und war sein erstes erfolgreich verkauftes Buch. Dichte Atmosphäre und schräge Charaktere offenbart dieser exzellent verwobene Krimi.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 367

Veröffentlichungsjahr: 2017

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Roman

von

Josef Kastein

Herausgegeben und mit einem Nachwort versehen von Johann-Günther König

Pik

Adam

Dieses Buch ist bei der Deutschen Nationalbibliothek

registriert. Die bibliografischen Daten können online angesehen werden: http://dnb.d-nb.de

Parameter der Originalausgabe

Verlag Th. Knaur Nachf.Erscheinungsdatum: 1927

Hardcover mit 255 Seiten Leineneinband mit Goldprägung

Auch als Taschenbuch-Ausgabe wie folgt herausgegeben:

Impressum

© 2017 KellnerVerlag, Bremen • Boston

St.-Pauli-Deich 3 • 28199 BremenTel. 04 21 - 77 8 66 • Fax 04 21 - 70 40 58

[email protected] • www.kellnerverlag.de

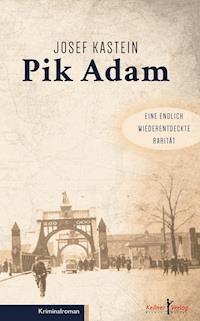

Satz: Merle Schiebeck, Vanessa RippeUmschlag: Christian BeckerDas Titelfoto von John Ludwig Heinrich Brill zeigt die zweite Große Weserbrücke (heute Wilhelm-Kaisen-Brücke) um 1927, gesehen von der Neustadt mit Blick auf die Tiefer.

ISBN 978-3-95651-166-0

Inhaltsverzeichnis

Zum Geleit4

Kapitel 1 – Achtung! Selbstschuß6

Kapitel 2 – Schwester Henriette25

Kapitel 3 – Der Taubstumme41

Kapitel 4 – Mannik62

Kapitel 5 – Passagier Nr. 385

Kapitel 6 – Insekten103

Kapitel 7 – Der Aufstieg 128

Kapitel 8 – Edelsteine150

Kapitel 9 – Mohringer alias Miquel176

Nachwort – Josef Kastein oder: Pik Adam an die Schwelle des Ruhms206

Quellen- und Literaturhinweise226

Über den Herausgeber 228

Zum Geleit

Dieser vor gut neunzig Jahren erschienene Detektivroman des jüdischen Schriftstellers Josef Kastein wurde 1934 von den Nazis verboten und geriet in der Folgezeit in Vergessenheit. Der Herausgeber und der KellnerVerlag freuen sich, ihn mit dieser Neuauflage wieder allgemein zugänglich zu machen. Zumal es in Pik Adam an zwielichtigen Gestalten, geheimen Schlupfwinkeln, gefährlichen Situationen und genretypischen Überraschungsmomenten gewiss nicht mangelt.

Josef Kastein – geboren 1890 in Bremen; gestorben 1946 in Haifa – war in den 1930er-Jahren ein weltbekannter Verfasser von Werken zur Historie und Konzeption des Judentums. Sein hiermit wieder aufgelegter Detektivroman erwies sich für ihn in mehrfacher Hinsicht als Glücksbringer. Er verkaufte sich gut, erschien 1928 in einer ungarischen Übersetzung und versetzte ihn in eine schaffensfreudige Stimmung.

In meinem Nachwort gehe ich ausführlicher auf den Roman, die Schauplätze und den Schriftsteller Josef Kastein ein.

Das Geschehen von Pik Adam spielt in der Mitte der 1920er-Jahre und ereignet sich in zwei Weltgegenden. Zunächst in einer deutschen Stadt, die erst im 7. Kapitel und nur indirekt als Bremen namentlich kenntlich gemacht wird, später an verschiedenen Orten der Insel Ceylon (heute: Sri Lanka) im Indischen Ozean. Für Bremerinnen und Bremer ist leicht nachvollziehbar, in welchen Teilen der altehrwürdigen Hansestadt das Geschehen in Fahrt kommt: in der Altstadt nahe der Weser und in der Neustadt.

1927, als der Krimi erschien, hatte Bremen rund 300.000 Einwohner, entwickelte sich neben dem Schiff- und Automobilbau die Luftfahrt zu einer Schlüsselindustrie und blühte die Einfuhr und Verarbeitung von Rohkaffee.

Ceylon hatte zu jener Zeit noch den Status einer britischen Kronkolonie und diente den Europäern als Tee-, Kaffee- und Kautschuk-Lieferant. Die Namensänderung in Sri Lanka erfolgte 1972 im Rahmen der Republikgründung.

Im zentralen Hochland des Inselstaats erhebt sich der 2243 Meter hohe Berg Sri Pada – international als Adam’s Peak bekannt. Auf ihm steht ein Kloster, in dem ein 1,8 Meter langer Fußabdruck bestaunt werden kann, der von Buddhisten als der von Buddha, von Hindus als der von Shiva, von Muslimen als der von Adam und von Christen als der des Apostels Thomas verehrt wird.

Dieser Berg wurde in deutschen Reiseberichten des späten 19. und frühen 20. Jahrhunderts als Adams-Pik bezeichnet. Im Brockhaus Konversationslexikon von 1894 heißt es: »Adams-Pik, Berg […], 65 km ostsüdöstlich von Colombo, den Buddhisten heilig. […] Die Besteigung dieses Berges, obgleich sie jährlich von vielen Tausenden frommer Wallfahrer geschieht, ist ziemlich beschwerlich.«

In diesem Roman entwickelt der Adams-Pik beziehungsweise Peak eine wie magische Anziehungskraft auf Leute, die alles andere als fromme Wallfahrer sind. Vielleicht spielt Josef Kastein mit seiner Wortumstellung – mit Pik Adam – eben deshalb auf eine bei Kartenlegern übliche Deutung an. Was der Titel Pik Adam genau symbolisiert? Leserin und Leser, ermitteln sie.

Johann-Günther König

Erstes Kapitel

Achtung! Selbstschuß!

In einem kleinen Trödlerladen der St. Martinigasse hatte Aren, als er einmal müßig umherschlenderte, in die bunte, verstaubte Auslage gesehen. Es lagen da Raritäten aller Art, unter anderem auch ein dünnes, in Pergament gebundenes Buch. Als er sich tiefer zum Schaufenster bückte, las er die Aufschrift: »Die Satyren des Ariost«.

Da solche Funde nach seinem Herzen und seinem Geschmack waren, hatte er den Laden betreten und nach dem Preis des Buches gefragt. Der Trödler war gutmütig und lobenswert ehrlich. »Geben Sie mir eine Mark dafür«, sagte er. »Ich habe das Dings unter altem Plunder gefunden, den ich neulich mal in einem Hause gekauft habe. Da war irgendeiner gestorben, und seine ganzen Habseligkeiten sind von dem Vermieter auf die Auktion gebracht worden, weil er seine Miete nicht bekommen hatte.«

Aren lachte: »Ich will genau so ehrlich sein wie Sie und Ihnen verraten, daß das Buch mehr wert ist als eine Mark. Ich werde Ihnen zwei Mark geben.«

»Einverstanden, einverstanden«, freute sich der Trödler. »Solche Schmöker liegen sonst doch nur bei mir herum.«

Für Aren war dieses Buch ein Schmöker in des Wortes schönster Bedeutung. Er konnte sich mit Behagen in die feine, zugespitzte Ironie, in die liebenswürdig spielende Form dieser Terzinen vertiefen, und er beneidete aus ganzer Seele die menschliche und dichterische Freiheit, die sich dort auslebte.

Er hatte noch den Klang eines Reimes in den Ohren, der ein Produkt aus dem Anfang des 16. Jahrhunderts war, als das Telephon, diese bösartige Marter des 20. Jahrhunderts, ihn aus seiner Ruhe jagte. Er nahm den Hörer ab und sagte: »Aren!«

Eine kräftige tiefe Männerstimme meldete sich: »Hier ist Direktor Ovelmann von den Zeinithwerken.«

»Ja, bitte? Womit kann ich Ihnen dienen?«

»Wir haben ein Anliegen an Sie, Herr Aren. Sie wissen, dass wir Uhrensteine fabrizieren. Bei uns geschehen jetzt, trotz der verschärften Kontrollmaßnahmen, fortgesetzt Diebstähle. Wir möchten diese Sache gern mit Ihnen besprechen. Könnten Sie uns heute Abend für etwa eine Stunde zur Verfügung stehen?«

Aren überlegte nicht lange. »Gewiss. Ich habe nichts Besonderes zu tun. Wann und wo soll es sein?«

»Sagen wir vielleicht um neun Uhr in der Weinstube Savoy?«

Es ging Aren flüchtig durch den Kopf, dass für eine so wichtige Besprechung eine Weinstube doch eigentlich nicht der richtige Ort sei. Aber das war schließlich nicht seine Sache. Er sagte: »Einverstanden. Werden noch mehr Herren da sein?«

Die Stimme stockte einen Augenblick. Dann erwiderte Ovelmann: »Das ist möglich. Ich werde sehen, ob einer von den anderen Herren noch Zeit hat. Also darf ich Sie um neun erwarten, nicht wahr?«

»Gewiss«, antwortete Aren und hängte ab.

Er war aus seiner genießenden Betrachtung herausgerissen und ging nun im Zimmer auf und ab. Seine Phantasie arbeitete, wie immer, automatisch. Sie glich einem ruhigen, unbewegten Wasser, in welchem schon die kleinste Berührung eine Summe von Reifen zog. Auf seiner Wanderung, die sich vom Fenster bis zum Schreibtisch erstreckte, sah er, wenn er sich umwandte, immer wieder denselben Spruch, den er sich selbst angefertigt und unter Glas und Rahmen seitwärts aufgehängt hatte: »Das Mißtrauen ist die Mutter der Weisheit!«

Natürlich ließ sich jeder Satz übertreiben, und es hatte gerade jetzt den Anschein, als ob er für den gegebenen Fall gar keinen Anlaß hätte, sich mit irgendeinem Mißtrauen zu plagen. Dabei übersah er, daß er nicht ein Detektiv aus Beruf und wirtschaftlicher Notwendigkeit, sondern aus innerem Drange war: Einer, der aus großem Hang zur Gerechtigkeit, aus einer spöttischen Abneigung gegen die veraltete Methode der Aufklärung von Verbrechen und aus der Lust an dem freien Spiel des Gehirns zu diesem Beruf gekommen war.

Er konnte also nicht mehr anders, als schon im kleinsten, unverfänglichsten Anzeichen nach den letzten möglichen und wahrscheinlichen Gründen zu suchen. Dabei witterte er nicht etwa überall Verbrechen, sondern er wollte überall Klarheit haben.

Gerade in diesem Augenblick überlegte er sich folgendes: In den Zeinithwerken geschehen trotz strengster Kontrolle fortgesetzt Unregelmäßigkeiten. Wenn die Arbeiter wirklich scharf kontrolliert werden, dann müsste eigentlich jede Unregelmäßigkeit entdeckt werden. Dann müsste viel eher der Gedanke aufkommen, daß die … Kontrolleure selbst nicht ehrlich sind, oder sonst jemand im Werk. Ja, warum sollte man da nicht annehmen können, daß selbst einer der Direktoren nicht ehrlich sei oder mit den Kontrolleuren unter einer Decke stecke? Das würde ziemlich unwahrscheinlich sein, wenn es sich um eine Einzelfirma gehandelt hätte; denn wer würde sich selber betrügen wollen? Aber die Zeinithwerke waren eine Aktiengesellschaft mit zwei oder drei Direktoren, die nur Angestellte waren und sicher nicht deswegen jeder Verführung unzugänglich waren, weil sie den Namen Direktor trugen. So etwas soll vorkommen …

Aber – wie gesagt – das war nur der automatische Ablauf einer Phantasie. Es war nur eine flüchtige Anregung, die aus seinen Denkgewohnheiten kam. Ohne einen bestimmten Willen nahm er das Adreßbuch aus dem Fach und schlug unter der Abteilung »Juristische Personen« nach, was da über die Zeinithwerke stände. Er fand die üblichen Angaben … gegründet … Aktienkapital … Gesetzliche Vertreter: Bennigsen, Glaser, Ovelmann.

Also die Sache hatte schon ihre Richtigkeit. Aber sofort lehnte er sich gegen so leichtfertige Schlüsse auf. Das war Amateurarbeit, die er da leistete. Ovelmann im Adreßbuch und Ovelmann am Telephon trugen zwar denselben Namen, es war aber damit noch nicht gesagt, daß sie dieselben Personen waren …

Es wurde ihm, der aus der behaglich spielenden Atmosphäre des Ariost kam, endlich zu dumm, sich mit solchen Gedanken zu plagen, und er warf das Adreßbuch wütend in die Ecke. Der Erfolg war nicht der erwartete, sondern das Gegenteil. Sein etwas grundloser Zorn machte ihn noch mißtrauischer und gereizter. War da von innen, aus den Zellen des Gehirns her, vielleicht irgendein Warnungs-signal gekommen, und wollte er es nur vertreiben, weil er es nicht sogleich verstand? »Mißtrauen ist die Mutter aller Weisheit!«

Das Telephonbuch her. Zeinithwerke. Merkur 10107. Anrufen.

»Hier Zeinithwerke. Wer ist dort?«

Er war im Begriff, seinen wahren Namen zu sagen; aber er unterließ es aus altgewohnter Vorsicht.

»Hier ist Ammermann. Kann ich Herrn Direktor Ovelmann einen Augenblick sprechen?«

»Jawohl. Ich verbinde Sie.«

Während die knarrenden Geräusche der Stöpsel ihm unangenehm in die Ohren drangen, machte Aren ein recht dummes Gesicht. Also: Ovelmann blieb Ovelmann. Oder etwa nicht? Da meldete sich eine helle, scharfe Stimme, die mit skandierender Betonung sprach: »Ovelmann hier.«

Aren horchte auf. »Bitte, wer ist da?« fragte er, um noch einmal die Stimme zu hören.

»Direktor Ovelmann von den Zeinithwerken. Wer ist denn da?«

»Verzeihen Sie«, sagte Aren kleinlaut. »Ich bin falsch verbunden.«

Damit hängte er ab und vernahm noch undeutlich scharfe Geräusche aus der Membrane, die man zwangslos als einen Fluch über die unnütze Störung deuten konnte. Aber Aren setzte sich in heftigere Bewegung. Es war nicht gut vorstellbar, daß in einem Abstand von fünf Minuten Herr Direktor Ovelmann seine Stimme so durchgreifend geändert haben sollte. Schließlich musste er ein erwachsener Mann sein, der sich nicht mehr im Stadium des Stimmwechsels befand …

Mißtrauen ist die Mutter der Weisheit.

Nun begann für Aren eine fieberhafte Gedankentätigkeit. Er hatte ein langes und kompliziertes Gespräch mit seinem Igel Fifi. Als es beendet war, schlief Fifi zwar seinen gefundenen, von menschlichen Gedanken nicht beschwerten Schlaf, aber Aren war durch eben dieses Gespräch zu einer Reihe von Handlungen angeregt, die er sofort ins Werk setzte.

Zunächst ging er zu dem Buchbinder Jäger, der ganz in seiner Nähe wohnte, und gab ihm einen zwar kleinen, aber doch sehr dringenden Auftrag. Er versprach ihm auch, das Vielfache des üblichen Preises zu zahlen, wenn die Arbeit noch im Laufe des Nachmittags vollendet würde. Das wurde ihm feierlich zugesagt. Dann begab er sich zum Waffenhändler Gersing. Hier war er bekannt und stand in gutem Ansehen. Er ging gleich in die Werkstatt und nahm sich den alten Waffenmeister beiseite. Der legte die Hand an das etwas taube Ohr und war sehr aufmerksam. Dann nickte er: »Das kommt in Ordnung. Ich gehe selbst und mache alles zurecht. Aber ich kann erst nach sieben, wenn wir Feierabend gemacht haben.«

»Ist früh genug, mein Lieber. Also wir haben uns genau verstanden. Dann bis nachher.«

Aren trank sodann unterwegs in aller Ruhe seinen Kaffee. Gegen die Zeit des Ladenschlusses ging er zu dem Buchbinder. Die bestellte Arbeit war fertig. »Es ist noch ein bißchen feucht«, sagte Jäger.

»Das ist ja dumm. Aber es ist wohl nicht zu vermeiden, was?«

»Haben Sie einen Spiritusbrenner zu Hause?«

»Natürlich. Als Junggeselle!«

»Dann machen Sie folgendes: Stellen Sie auf Ihren Brenner einen leeren Topf. Legen Sie quer über den Topf ein Brett und über das Brett eine dicke Lage Zeitungspapier. Dann gibt es eine trockene, warme Luft, und in einer Stunde sieht die Sache schon ganz ordentlich aus.«

»Das werde ich gewissenhaft tun.«

»Und das Blatt liegt darin«, sagte Jäger. »Es ging ganz glatt. Aber wenn Sie mal eine Arbeit für mich haben, die weniger Tiftelkram mit sich bringt, dann denken Sie an mich, ja? Für diese Sache will ich nämlich nichts bezahlt haben. Ich möchte nur, dass Sie mir später mal erzählen, was aus der Geschichte geworden ist.«

»Ja, wieso denn? Was für eine Geschichte?«

Der Buchbinder lachte: »Mir können Sie nichts vormachen. Sie sind doch der Aren, nicht wahr? Man kennt doch seine Leute.«

Sie schüttelten sich bieder die Hände. »Also gut. Sie sollen dabei sein, wenn ich die Auflösung der Geschichte gebe. Aber es wird noch etwas dauern. Vorläufig weiß ich nämlich noch nicht, was es ist.«

Jäger tröstete ihn: »Sie kriegen es raus!«

»Gott segne Ihren guten Glauben. Auf Wiedersehen.«

Eigentlich tat es gut, so bei den einfachen Leuten im Ruf des tüchtigen Kerls zu stehen. Dabei musste er sich aber bekennen, daß alles, was er bisher geleistet hatte, nur Anfänge waren: die Geschichte mit dem Kommerzienrat Ginter, der Tod des Schmanek; die lustige Reiberei mit der roten Marie, und dann die einfache Kombinationsgeschichte von der Lummabrücke her. Er wünschte selber brennend, daß jetzt einmal etwas von großer Tragweite geschehen möchte; etwas, das seinem Gehirn und seinem jugendlichen Drang zu Abenteuern einen etwas weiteren Spielraum gab. Einstweilen aber hieß es, sich in Geduld fassen und die Vorbereitungen so gut zu treffen, dass alles andere sich mit folgerichtiger Notwendigkeit daraus ergeben mußte.

Einen letzten Besuch, den er eigentlich an diesem Abend noch hätte machen müssen, verschob er bis zum anderen Tage. Es wurde Zeit, heimzugehen, den Spritbrenner mit Topf und Brett und Zeitungspapier herzurichten, sich umzuziehen und mit dem Waffenmeister das Letzte zu ordnen.

Alles das geschah auch noch rechtzeitig. Es war gegen halb neun Uhr, als er sein Zimmer verließ. Als er es abgeschlossen hatte, drückte er von außen mit einer Heftzwecke ein großes, weißes Blatt Papier dagegen. Darauf stand mit großen Buchstaben gemalt:

Achtung! Selbstschuß!

Zufrieden ging er die Treppe hinunter.

Er nahm die Straßenbahn und fuhr zum Savoy. Aber um seiner Sache noch etwas sicherer zu sein, stieg er eine Haltestelle vorher aus und ging auf dem jenseitigen Fußsteig, bis er dem Restaurant gegenüber war. Niemand wartete vor dem Lokal. Das hatte er sich halb und halb denken können. Die Uhr zeigte auf neun. Er wartete noch eine kurze Weile. Dann ging er hinein.

Das Lokal war nicht sehr besetzt. Er sah sich aufmerksam um, um einen Menschen zu finden, der wohl Herr Ovelmann sein könnte. Von einem kleinen Tisch erhob sich ein breitschultriger, untersetzter Herr und trat auf ihn zu: »Habe ich die Ehre mit Herrn Aren?«

»Jawohl. Herr Ovelmann?«

»Ganz recht. Sehr freundlich, daß Sie gekommen sind.«

»Ich dachte schon,« sagte Aren, »Sie hätten die Verabredung nicht gehalten?«

»Aber warum denn?«

»Weil ich niemand vor dem Lokal warten sah. Sie kennen mich doch nicht.«

»Das ist richtig«, erwiderte Ovelmann gelassen. »Aber ich nahm an, ich würde Sie auch so erkennen.« Dann lenkte er ab. »Mein Kollege hatte heute abend leider keine Zeit, sonst wäre er auch mitgekommen.«

Aren nahm Platz: »Heißt Ihr Kollege nicht Hauser?«

»Nein«, sagte Ovelmann bestimmt und ohne eine Spur von Zögern. »Ich arbeite mit Herrn Särtner zusammen. Haben Sie übrigens schon zu Abend gegessen, Herr Aren?«

»Nein, ich bestelle mir gleich etwas. Wir wollen mal sehen, was es Gutes gibt.«

Er hatte es mit seiner Auswahl gar nicht eilig. Auf ein paar Minuten mehr oder weniger kam es ihm nicht an. Im Gegenteil, er hatte ein Interesse daran, möglichst lange mit Ovelmann zusammenzubleiben, mit diesem Direktor, der nicht einmal seine eigenen Kollegen im Werk kannte. Merkwürdiger Direktor … oder ein Anfänger auf dem Gebiete der Listen und des Unerlaubten …

Auch Ovelmann zeigte keine Spur von Eile. Sie verbrachten eine geraume Zeit damit, sich über die Güte der verschiedenen Rotweine auf der Getränkekarte zu einigen. Als endlich alles bestellt war, wollte Ovelmann mit seinem Anliegen herausrücken. Aber Aren legte ihm freundlich und beschwichtigend die Hand auf den Arm. »Verehrter Herr Ovelmann, werden Sie mir sehr böse sein, wenn ich Sie bitte, den fachlichen Teil des Programms auf morgen zu verschieben? Ich bin nämlich, offen gesagt, heute etwas dumm im Kopfe und werde kaum die genügende Konzentration aufbringen können. Gestern Abend hatte ich Besuch von einem alten Studienfreund aus England, und die Sache ist etwas heftig verlaufen.«

»Ich verstehe«, lachte Ovelmann breit. »Aber hoffentlich wollen Sie doch nicht gleich wieder ausrücken? Man sitzt hier wirklich sehr angenehm.«

»Ich bin nie ein Spielverderber gewesen«, beteuerte Aren ehrlich. »Ich mache alles mit, was mitzumachen ist. Ich habe nur Dispens für den fachlichen Teil erbeten. Eigentlich hätte ich Ihnen das anstandshalber gleich am Telephon sagen müssen. Aber ich war da gerade mit einer Lektüre beschäftigt und hatte meine Gedanken nicht beisammen.«

Ach, du Schlaumeier, dachte Ovelmann. Die Sache paßt dir wohl heute abend schlecht. Aber er komplimentierte: »Lieber Herr Aren, es ist gar kein Grund vorhanden, sich zu entschuldigen. Und über heute und morgen läßt sich unsere Angelegenheit doch nicht ordnen.«

Kommst du mir mit Zweideutigkeiten, mein Bester, dachte Aren, dann zahle ich dir heim. Er sagte: »Ja, ja, solche Anschläge wollen wohl vorbereitet und überdacht sein. Ich bitte Sie aber, mir heute abend einen kleinen Ausgleich dafür zu gestatten, dass Sie so vergeblich mit mir herumsitzen müssen.«

»Sagen Sie nicht vergeblich. Es kann alles seinen Zweck haben, auch wenn man im Augenblick nicht übersieht, welchen.«

»Richtig. Das sieht man erst am Schluß. Aber wie gesagt: der Ausgleich. Überlassen Sie mir bitte den alkoholischen Teil des Abends.«

Ovelmann lachte aufs neue: »Sind Sie so erpicht auf Alkohol?«

»An sich nicht«, sagte Aren mit philosophischer Ruhe. »Aber immer, wenn meine schlechte Erziehung einmal mit mir durchgegangen ist, dann kann ich beim ersten Male nicht stehen bleiben. Wenn ich gestern gebummelt habe, dann muß ich auch heute bummeln. Sonst komme ich nicht zur Ruhe.«

»Solchen Tick respektiere ich. Also will ich die Stelle Ihres Freundes aus England einnehmen.«

Während sie tranken, sagte Aren: »Die Stelle ist schwer einzunehmen, denn er kommt nicht eigentlich aus England, sondern aus einer englischen Kolonie, nämlich Ceylon.«

Ovelmann grinste offen: »Muß schön sein da unten. Waren Sie schon einmal da?«

»Noch nicht. Aber ich bin noch jung. Was nicht ist, kann ja noch werden.«

So betasteten sie einander höchst vergnügt, ohne dabei das Trinken zu vergessen. Sie gaben sich in der Identität dieses Genusses nichts nach. Es hatte sogar den Anschein, als ob Ovelmann von dieser Einladung zum Freitrunk recht ausgiebig Gebrauch machen wollte. Die ersten Flaschen erledigten sich gewissermaßen als kleines Vorgericht. Es war ein Macon mittlerer Art und Güte, nicht schwer und nicht leicht, aber doch voll und mündig. Dann gingen sie nach ausführlichen Erörterungen zu einem St. Etienne über. Der hatte schon ein gewisses Feuer, eine gewisse verhaltene, schwere Wärme. Ovelmann schnalzte förmlich.

Aren sah es und neckte ihn wieder: »Man sollte nicht denken, daß die Beschäftigung mit Uhrensteinen so intime Weinkenntnisse verschafft.«

Aber Ovelmann war nicht aus der Fassung zu bringen: »Mein lieber Herr Aren, jeder Mensch hat einen sogenannten Nebenberuf … oder sagen wir besser: eine Spezialneigung, die eigentlich außerhalb seines Berufes liegt. So kann es vorkommen, dass einer in einem kaufmännisch-technischen Betriebe arbeitet und doch alle Rotweine der Welt zumindest einmal gerochen hat. So kann es vorkommen, daß einer sich mit der Aufklärung von Verbrechen unserer modernen Zeit befaßt … und dabei weder die Klassiker noch die Humanisten verachtet.«

Das war deutlich. Das war eigentlich unverschämt deutlich. Aber anders hatte Aren es doch wohl nicht erwarten können. Er war ja überzeugt, daß dieser Ovelmann nicht der wahre Ovelmann sei. Darum durfte er sich auch nicht wundern, daß dieser falsche Ovelmann seine Vorliebe für alte Literatur kannte. Und endlich hatte er ja nur den Hieb zurückgegeben, den er bekommen hatte.

Alles das betrübte ihn nicht; im Gegenteil. Es versetzte ihn in fröhliche Laune, denn diese Replik warf zugleich ein helles, überraschendes Licht auf die Kette seiner Gedanken, die er zwischen dem telephonischen Anruf und diesem Gespräch geflochten hatte. Das gab ihm die Möglichkeit und die Kühnheit, in seinen anzüglichen Bemerkungen immer weiterzugehen. Dabei wechselten sie unausgesetzt die Weinmarken. Sie waren gerade bei einer alten, prächtigen, schweren Château Lafitte angelangt. Aren blieb von dieser Schwere insofern unberührt, als er sich auf einen handfesten Trunk gut vorbereitet hatte. Diese Vorbereitung bestand darin, daß er vor solchen Betätigungen ein kleines Mittel einnahm, das ein befreundeter Chemiker ihm für solche Fälle lieferte und das geeignet war, Alkohol in erheblichem Umfange zu neutralisieren. Dieses Mittel vergaß er nie, wenn es für seine Zwecke notwendig schien, mit anderen Leuten ausgiebig zu kneipen. In einer Fischerkneipe konnte man zur Not, wenn die Beleuchtung nicht allzu hell war, das Glas auf dem Wege zum Munde über die Schulter hinweg ausgießen. Er hatte das mehr als einmal getan. Im Savoy ließ sich das mit den großen, runden Rotweingläsern nur sehr schwer ausführen. Sicher hätte der Geschäftsführer nach dem dritten Glase den Gast gebeten, mit Rücksicht auf die Teppiche und die anderen Gäste diese Art des Trinkens zu Hause fortzusetzen.

Also trank Aren tatsächlich und mit aller Gründlichkeit; und er konnte es sich, wie gesagt, auf Grund seiner Vorbereitungen auch leisten. Vielleicht würde Herr Ovelmann doch etwas mitteilungsfreudiger werden.

Aber das erstaunliche war, daß all die schweren Rotweine Ovelmann über die Zunge glitten, als wäre es ein leichter, ungefährlicher Mosel, den man noch mit Mineralwasser vermischt hatte. Daß einer ein guter Weinkenner ist, sagt noch nicht, daß er sehr große Mengen verträgt, und Aren war längst mit seiner Berechnung der Menge des Weines und der Widerstandskraft eines normalen Menschen dahin gelangt, zu vermuten, daß auch Ovelmann sich auf einen handfesten Trunk präpariert habe. Wieder fand er an dieser Vermutung nichts Erstaunliches. Es war eben nicht aus dem Auge zu lassen, daß der falsche oder ein falscher Ovelmann vor ihm saß; und ein falscher Ovelmann konnte genau soviel Interesse haben, Aren betrunken zu machen, wie Aren ein Interesse daran hatte, den falschen Ovelmann betrunken zu machen.

Der Detektiv hielt mit seiner Bewunderung nicht zurück. »Glänzend,« sagte er, »wie Sie trinken können. Man sollte direkt glauben, Sie hätten sich auf einen guten Abendtrunk präpariert.«

Ovelmann wieherte vor Vergnügen: »Mein Kompliment, Herr Aren. Sie haben vorhin nicht zuviel gesagt, als Sie mir erklärten, Sie seien kein Spielverderber. Ich will ganz ehrlich sein …«

»Halt, halt!« unterbrach ihn Aren. »Sagen wir: ehrlich mit fünfzig Prozent Skonto. Sonst macht es keinen Spaß. So ganz ehrlich ist langweilig; es bleibt dann ja nichts mehr zu raten.«

»Einverstanden, mein Lieber. Ich will also mit dem vorgeschlagenen Diskont ganz ehrlich sein: sich selbst zu betrinken macht kein Vergnügen. Aber andere betrunken zu sehen, kann ein großes Vergnügen bereiten.«

»Nicht nur das«, übertrumpfte ihn Aren. »Es kann sogar sehr nützlich sein.«

»Auch das, auch das«, pflichtete Ovelmann bei. »Wenn man dem anderen zum Beispiel, wie der Volksmund so schön sagt, die Würmer aus der Nase ziehen will …«

»Oder«, ergänzte der andere, »ihn für eine bestimmte Zeit irgendwo festhalten will …«

Sie lachten sich beide mit ausgefallener Heiterkeit an. Das Lachen des einen sagte: Du bist gar nicht Ovelmann. Das Lachen des anderen sagte: Du möchtest sicher gerne wissen, wer ich wirklich bin.

Sie erkannten endlich beide, daß es keinem gelingen würde, den anderen betrunken zu machen. Darum gaben sie gegen Mitternacht das Wettrennen auf, nicht ohne sich eingestehen zu müssen, daß sie am Wein und jeder an der Gerissenheit des anderen große Freude gehabt hätten.

»Was machen wir nun?«, fragte Aren harmlos. »Man kann doch den Abend nicht einfach so beschließen. Wissen Sie, meine Gewohnheit ist, nach solch einem kleinen Umtrunk noch einen guten, gediegenen Kaffee zu trinken. Der macht so schön lebendig.«

»Gleiche Brüder, gleiche Kappen«, lachte Ovelmann. »Ich mache mit. Wohin gehen wir?«

Aren überlegte. (In Wirklichkeit überlegte er gar nicht, sondern wollte nur seine Vorfreude etwas ausdehnen.) »Ich mache Ihnen einen Vorschlag zur Güte …«

Ovelmann unterbrach ihn: »Warum sagen Sie ›Güte‹? Sagen Sie: ich mache Ihnen einen lustigen Vorschlag, einen lausejungenhaften Vorschlag.«

»Richtig, mein Herr. Nämlich?«

»Nämlich: Einladung, den Kaffee in Ihrer Wohnung zu trinken. Denn in den Cafés, wollten Sie weiter sagen, bekommt man doch nichts Gescheites. Ich aber, Aren, mache einen Kaffee nach irgendeiner garantiert erstklassigen Methode. Also kommen Sie mit zu Aren.«

»Ein Prachtkerl sind Sie!« strahlte Aren. »Ein fabelhaftes Exemplar. Schade, daß Sie mir nicht schon eher über den Weg gelaufen sind.«

»Na, warten Sie es ab«, rief Ovelmann gutmütig.

»Es ist noch nicht aller Tage Abend, und vergessen Sie nicht, daß wir doch noch einmal zusammenkommen müssen, um den sachlichen Teil zu erledigen, den wir heute vertagt haben.«

Arm in Arm zogen sie die Straße entlang. Sie wußten jetzt, was sie voneinander zu halten hatten. Darum war aller Grund zur Vorsicht und zur Beschränkung ihrer natürlichen Heiterkeit aufgehoben. Jetzt erst kam ihnen richtig zum Bewußtsein, wie gut die Weine eigentlich gewesen waren. Leider ließ die Situation nicht zu, daß sie umkehrten, sonst hätten sie sich doch wieder an den Tisch im Savoy gesetzt.

Es war in der Nacht gegen ein Uhr, als sie vor Arens Hause standen. Während er aufschloß, flammte drinnen im Hausflur und über der Treppe mit einem Male blendendhelles Licht auf.

»Nanu?« sagte Ovelmann. »Noch Besuch im Haus?«

»Keine Angst«, meinte Aren. »Wir sind allein. Das ist nur eine kleine praktische Erfindung, die ich selbst gemacht habe und auf die ich sehr stolz bin. Man kann als Detektiv nie wissen, wie man begrüßt wird, wenn man heimkommt. Wenn ich jetzt aufschließe, ist zugleich das ganze Haus, bis in mein Zimmer hinein, hell erleuchtet. Und die Sache ist so schön eingerichtet, daß die Lichtschaltung selbst dann nicht versagt, wenn beispielsweise in meiner Abwesenheit einer meine Wohnung betreten und die Tür mit einem Nachschlüssel oder Dietrich geöffnet hat. Nur mein eigener Schlüssel ist imstande, den Kontakt auszulösen.«

»Diese Erfindung würde ich aber unbedingt verkaufen«, riet Ovelmann. »Sie können eine Menge Geld damit machen.«

»Das ist mir nicht so wichtig«, sagte Aren, während er die Tür öffnete und Ovelmann vorangehen ließ. »Zuweilen habe ich noch etwas kindliche Neigungen. Darum macht es mir Freude, daß nur ich allein dieses Spielzeug besitze.«

»Es könnte aber doch sein,« meinte Ovelmann, »daß einer, der das weiß, Ihnen einmal in Ihrer Abwesenheit alle Birnen aus den Fassungen dreht. Und dann sitzen Sie im Dunkeln.«

Aren lachte: »Ich möchte keinem raten, sich an meinen Glühbirnen zu vergreifen. Aber das ist ein anderes Patent, das ich nicht preisgebe. Soll ich vorangehen? Es ist nur eine Treppe hoch.«

Auf der dritten Treppenstufe blieb Aren stehen und wurde nachdenklich. Die Treppe war mit einfarbigem, blauen Linoleum belegt und mit Messingleisten sorgfältig eingefaßt. Das Linoleum war immer außergewöhnlich gut mit reinem Wachs gebohnert, so daß jeder Schritt und jede Schramme sich darauf abzeichnen mußte. Das helle Licht lag gleichmäßig kräftig über jeder Stufe.

»Sehen Sie doch mal,« sagte Aren verwundert, »da sind ja Schritte die Treppe heruntergekommen.«

»Na, das werden wohl Ihre eigenen von vorhin sein«, beruhigte ihn Ovelmann.

»Nein: Meine sind hier, genau in der Mitte der Treppe. Aber sehen Sie doch die anderen Tritte hier. Sie führen an der rechten Geländerhälfte hinauf und sind ganz leicht und gleichmäßig. Sie schleifen und tasten etwas. Da ist jemand auf den Zehenspitzen und im Dunkeln nach oben gegangen. Ganz klar zu sehen, nicht wahr?«

Ovelmann beugte sich zu den Treppenstufen und lächelte: »Tatsächlich, daß ist der genaue und gleichmäßige Abdruck von Stiefelsohlen, die einer vorsichtig aufgesetzt hat.«

»Das beunruhigt mich an sich gar nicht«, dozierte Aren weiter. »Aber nun sehen Sie sich mal das Linoleum auf der anderen Seite des Geländers an. Da führen die Schritte wieder herunter.«

»Na, zum Teufel,« lachte Ovelmann, »wer Sie in Ihrer Abwesenheit besucht, wird doch nicht oben vor verschlossener Tür stehen bleiben, bis Sie heimkommen. Und irgendwie muß der Besucher doch wieder herunterkommen.«

»Soll er auch«, sagte Aren. »Soll er in Gottes Namen. Aber wie kommt er herunter? Sehen Sie doch hin. Er ist nicht die Treppe heruntergegangen, sondern gehumpelt; regulär gehinkt. Der rechte Fuß ist jedesmal ganz breit mitsamt dem Hacken aufgesetzt, und auf der gleichen Stufe daneben findet sich immer die Andeutung der Spitze einer Stiefelsohle. Verstehen Sie das jetzt?«

Ovelmann kniff die Lippen zusammen. »Weiß Gott, Sie haben recht. Wie erklären Sie sich das?«

»Leider gibt es da nur eine Erklärung«, sagte Aren dumpf. »Der Besucher, der hier nichts zu tun hatte, hat sich verletzt und mußte schrittweise die Treppe hinunter. Mit dem unverletzten rechten Bein tritt er fest auf; das linke Bein setzt er vorsichtig auf und stützt sich auf das rechte Geländer so kräftig als möglich.«

»Ja, aber was soll denn geschehen sein?«

»Es ist das geschehen, daß er in unverantwortlichem Leichtsinn meine Warnung mißachtet hat. Ich habe ausdrücklich einen großen Bogen an die Tür geheftet und darauf geschrieben: Achtung! Selbstschuß!«

Ovelmann stutzte: »Und Sie haben tatsächlich einen Selbstschuß gelegt?«

»Aber gewiß! Warum denn nicht? Man schreibt doch so etwas nicht zum Vergnügen an die Tür. Außerdem konnte ich mich strafbar machen, wenn ich ein solches Ding ohne Warnung anbrachte. Das ist sogar ein juristischer Schulfall.«

»Gott segne Ihre Schulfälle«, unterbrach ihn Ovelmann ungeduldig. »Interessiert es Sie gar nicht, zu wissen, wie es oben in Ihrer Wohnung aussieht?«

Aren grinste. »Nee«, sagte er jungenhaft. »Bei mir ist nichts zu holen. Also Überraschungen werde ich nicht erleben. Außerdem zeigen mir ja die Fußspuren auf dem Linoleum, daß der Herr Besucher wieder fort ist. Aber kommen Sie bitte mit. Ich bin so unhöflich, Sie die ganze Zeit hier auf der Treppe festzuhalten. Seien Sie aber vorsichtig beim Gehen. Ich lasse jeden Tag sehr heftig bohnern. Unsereins muß ja immer mal auf Besuche gefaßt sein, und da ist eine gut gewachste Treppe zuweilen ein vorzüglicher Ersatz für fehlende Visitenkarten.«

»Aber Sie trampeln ja jetzt auf dieser Visitenkarte herum«, sagte Ovelmann mit neuem Erstaunen, »und bringen sie völlig durcheinander.«

»Das schadet nichts«, erwiderte Aren gutmütig. »Diese Spuren brauche ich nicht, weil ich bestimmt weiß, daß bei mir im Augenblick keine Schätze lagern, die jemand reizen könnten. Ich habe nur meinen Igel Fifi oben. Der ist so schlau, einfach in die äußerste Ecke unter die Chaiselongue zu kriechen, wenn er ein Geräusch hört. Den nimmt auch keiner mit.«

Ovelmann hatte das immer klarere Gefühl, hier nach allen Regeln der Kunst verspottet zu werden. Aber er war machtlos dagegen. Diese Situation beherrschte offensichtlich nicht er, sondern Aren.

Sie standen auf dem Korridor. Die Tür, die in Arens Wohnzimmer führte, war geschlossen. Er griff an die Klinke und wollte öffnen. Doch Ovelmann hielt ihn ängstlich zurück: »Ist es auch gefahrlos? Kann der Schuß nicht losgehen?«

»Kann er nicht. Bestimmt nicht. Er ist schon losgegangen. Bemühen Sie sich etwas weiter zum Fußboden. Dann werden Sie sehen, daß sich da ein schöner, runder Blutstropfen befindet. Nicht wahr? Er kann nur von dem Selbstschuß herrühren; und da ich nur einen gelegt habe, ist es ungefährlich. Aber zu Ihrer Beruhigung will ich vorangehen.«

Wie Aren es schon unten angekündigt hatte, war das Zimmer hell erleuchtet. Es sah sehr ordentlich darin aus, und man konnte auf den ersten Blick nicht den Eindruck gewinnen, als ob sich jemand darin betätigt hätte. Unmittelbar neben der Tür befand sich ein niedriger, runder, schwarzer Tisch, auf dem eine abgebrannte Kerze stand. Daneben lag Verbandzeug, das einen starken Geruch von Jodoform ausströmte.

Ovelmann zeigte mit der Hand darauf und sagte: »Der Besucher hat wohl viel Geistesgegenwart gehabt, denn er hat doch versucht, den Schaden nach Möglichkeit zu reparieren.«

»Sehen Sie, lieber Ovelmann: zu meinem eigenen Lobe muß ich sagen, daß ich doch ein relativ menschenfreundliches Wesen bin. Ich lege zwar einen Selbstschuß, wenn ich es für ratsam halte, aber ich lege dann auch gleich das Verbandzeug daneben und lasse eine kleine Kerze auf dem Tisch brennen, damit der Herr Besucher nicht erst durch das ganze Zimmer läuft und mir den Teppich einschmutzt. Sie sehen, daß auch nur wenige Tropfen gefallen sind: da auf der Schwelle einer und dann noch zwei bis hier an den kleinen Tisch.«

»Sie sind ein unerhörter Zyniker«, sagte Ovelmann durch die Zähne.

»Das ist bestimmt nicht wahr!« sagte Aren, indem er den kleinen Tisch zur Seite rückte. »Ich arbeite immer mit den Mitteln, mit denen mein Gegner arbeitet. Aber nun wollen wir den Fall ruhen lassen. Es tut mir aufrichtig leid, daß ich Sie in diese ungemütliche Situation mit hineingebracht habe. Das muß doch einen sehr abstoßenden Eindruck auf Sie machen, nicht wahr?«

»Eigentlich möchte ich sagen: im Gegenteil. Denn ich bewundere vor allem die Sorgfältigkeit, mit der Sie einfach diesen Tatbestand feststellen und sich weiter um nichts kümmern.«

Aren setzte Wasser auf den Spirituskocher. »Ich sage Ihnen ja, daß bei mir nichts zu holen ist. Und im anderen Falle würde die Prüfung dessen, was mir fehlt, genau zwei Minuten in Anspruch nehmen. Ich weiß haargenau, was in meinem Zimmer ist. Ich lasse auch alles seit Jahren mit pedantischer Genauigkeit auf demselben Fleck. Ich habe tausendmal geübt, mit verbundenen Augen jeden Gegenstand sofort und ohne jedes Zögern zu greifen. Und wenn mal ein neuer Gegenstand hinzukommt, dann wird dieser Griff im Dunkeln sofort eingeübt, bis er sitzt.«

Er drehte die kleine türkische Kaffeemühle und sah sich im Zimmer um. Während er so seine Bücherreihe überflog, weiteten sich seine Augen mit einem Male. Dann sagte er laut und deutlich: »Das ist aber eine Schweinerei!«

»Was denn?« fragte Ovelmann gespannt.

»Mir fehlt ein Buch. ›Die Satyren des Ariost‹.« Aber plötzlich lachte er laut auf.

»Erst sagen Sie ein Kraftwort und dann amüsieren Sie sich?« forschte Ovelmann.

»Ja. Es steckt doch eine tolle Komik darin. Da kriecht einer bei Nacht und Nebel in mein Zimmer, holt sich einen soliden Schuß ins Bein, und hat dann noch Sinn genug, sich gerade ein altitalienisches Buch zu ergattern. Offenbar hat er die Satyren deshalb genommen, um die Satyre der Situation sinnfällig zu machen. Das ist ja ein prächtiger Kerl. Ein Jammer, daß ich ihn nicht hier habe. Ich würde ihm alles verzeihen ... das heißt, wenn er mir das Buch wiedergeben würde.«

»Na, lieber Aren, wenn Ihnen weiter nichts abhanden gekommen ist als das Buch, dann sollten Sie eigentlich zufrieden sein. Lag Ihnen denn soviel daran?« Bei diesen Worten konnte Ovelmann nur mühsam seinen Ernst bewahren. In ihm dröhnte alles vor zufriedenem Lachen.

»Sie sehen, daß ich nicht viel Bücher habe«, sagte Aren. »Aber die ich habe und behalte, behandle ich wie Kameraden, die zu mir gehören. Ich lasse sie gut binden und stelle sie auf. Und ausgerechnet dieses Buch habe ich in diesen Tagen neu binden lassen und habe es heute nachmittag frisch vom Buchbinder zurückgeholt.«

Während er mit verärgerter Miene seine Kaffeemühle weiter drehte, sah er ganz genau, wie Ovelmann zusammenzuckte. Aren hätte vor Vergnügen mit den Füßen trampeln mögen; aber er durfte es nicht und tat es folglich nicht. Sein später Gast hatte sich auch sofort wieder in der Gewalt und sagte: » Na, schlagen Sie sich die Sache aus dem Kopf. So schlimm ist der Verlust nicht. Ich verstehe ja, daß man an Büchern hängen kann. Gelegentlich gehe ich selbst mal durch die Antiquariate und sehe, ob sich irgendwelche Raritäten billig erwischen lassen. Haben Sie übrigens einen guten Buchbinder?«

»Schwärmen Sie auch für alte Bücher?« fragte Aren zurück. Dabei kicherte es in ihm vor Freude über dieses Versteckspiel.

»Wenn etwas gutes darin steht, warum nicht? Es ist wie mit gutem Wein, nur daß ich bei Büchern auch gerne eine Umhüllung habe. Meistens lasse ich bei Lehning binden. Aber der ist mir zu modern und zu teuer.«

Der Kaffee wurde aufgegossen. Dabei sagte Aren wie nebenher: »Ich habe hier einen kleinen Buchbinder in der Nachbarschaft. Ein ordentlicher Handwerker. Der macht seine Sache sehr nett. Schnaps gefällig?«

»Mit Vergnügen. Wenn der Kaffee schon den Rotweingeschmack tot macht, muß irgendeine neue Geschmacksnuance hinzukommen.«

Aren schenkte ein. »Es lebe die Nuance!« rief er lachend.

Gauner! Ausgepichter Gauner! schimpfte Ovelmann innerlich, während er mit halb geschlossenen Augen genießerisch das Glas leerte. Sie plauderten noch eine halbe Stunde, dann brach Ovelmann auf. »Also, lieber Herr Aren, vielen Dank für den vergnügten Abend. Ich weiß nicht, wie es in den nächste Tagen mit meiner Zeit steht. Wollen wir es so halten, daß ich Sie anrufe und frage, ob und wann Sie Zeit haben? Dann bereden wir den sachlichen Teil.«

»Gewiß. Einverstanden. Nun seien Sie vorsichtig auf dem Li-noleum. Halten Sie sich am Geländer fest. Ich begleite Sie hinunter. So, nun lassen Sie es sich gut bekommen. Auf Wiedersehen und herzlichen Dank für die gute Gesellschaft. Wie gesagt: Schade, daß dieser kleine Vorfall dazwischengekommen ist.«

Unter vielen Komplimenten verabschiedeten sie sich. Aren schloß die Haustür; aber er ließ sie nur einschnappen, ohne das Schloß zu sperren. Er ging langsam nach oben, schüttelte den Kopf und sagte: Merkwürdige Mischung zwischen Raffinement und Tölpelei. Er setzte sich an seinen Tisch, überlegte noch einiges und löschte dann das Licht aus. Er griff zum Telephon und verlangte eine Nummer. Nach einiger Zeit kam eine verschlafene Stimme, undeutlich grollend: »No?«

»Fifi«, sagte Aren leise in den Trichter. »Prompt!«

Ein undeutlicher Laut kam als Antwort. Dann wurde beiderseits abgehängt. Die Verständigung war hergestellt.

Aren legte sich auf die Chaiselongue, nachdem er sich tastend vergewissert hatte, daß der Igel Fifi in seiner Tapferkeit wirklich in die äußerste Ecke gekrochen war. Er schaltete das Türsignal ein, stellte die Uhr mit dem leuchtenden Zifferblatt neben sich und schlief augenblicklich ein.

Kurz nach zwei Uhr weckte ihn das scharrende Geräusch des Signals. Unten ging die Haustür. Sie schloss sich wieder. Winkelmanns Klopfzeichen gegen das Treppengeländer wurde vernehmlich. Aren stand auf, zündete eine Kerze an und öffnete die Stubentür.

»Kommen Sie, Winkelmann. Und schimpfen Sie nicht, daß ich Sie aus dem Schlaf gerissen habe. Aber ich brauche Sie dringend.«

»Kaffee«, sagte Winkelmann lakonisch.

»Ich habe ihn warm gestellt. Bedienen Sie sich. Bei mir ist eingebrochen worden.«

»Gratuliere«, sagte der Kommissar kurz. »So etwas müssen Sie bei der nächtlichen Polizeiwache anmelden. Dafür bin ich nicht zuständig. Und das ist kein Grund, mich nachts aus dem Bett zu jagen.«

»Das übersehen Sie nicht, mein Lieber, denn dieser Einbruch ist ganz besonderer Art.«

Winkelmann schlürfte seinen Kaffe: »Bei Ihnen ist alles besonderer Art. Bei Ihnen gibt es nichts Einfaches.«

»Ganz recht. Darum habe ich gerade Sie gebeten, zu kommen. Es harrt Ihrer hier eine Aufgabe, die von Ihnen alle Finessen, allen Spürsinn und alle Gaben Ihres so reichen und umfassenden Verstandes verlangt.«

»Danke«, sagte der Kommissar. »Außerdem riecht es hier nach Blut.«

»Sehen Sie, wie gut es war, daß ich Sie auf Gerüche gedrillt habe?«

»Wenn ich das nicht gerochen hätte, als ich die Tür öffnete, wäre ich gleich wieder umgekehrt.«

»Das wären Sie nicht, Freund Winkelmann.«

»Das wäre ich auch nicht. Aber im übrigen rate ich Ihnen: Nehmen Sie Pilsener. Das schlägt nieder. Sie riechen stark nach Alkohol.«

»Nehmen Sie einen Schnaps«, sagte Aren. »Das wird Sie endlich wach machen. Oder soll ich mich an einen anderen Herrn wenden?«

Winkelmann nahm folgsam den Schnaps. »Sie wissen ja: ich tue immer, was Sie sagen. Aber darum mache ich aus Ihrer Sucht zum Experimentieren und zum Gespenstersehen kein Hehl.«

»Wir wollen uns nicht zu lange bei den gegenseitigen Komplimenten aufhalten. Ich will Ihnen lieber eine Kleinigkeit erzählen; allerdings nur einen Bruchteil des vergangenen Abends, beginnend mit dem Augenblick, als ich die Tür meines Hauses öffnete.«

Winkelmann hörte den Bericht aufmerksam an. Dann überlegte er: »Bis jetzt kann ich aus der Geschichte noch nichts machen.«

»Ich auch nicht, wenn ich ehrlich sein soll. Man muß eben sehen, wie man weiterkommt. Zu diesem Zwecke brauche ich Sie.«

»Wenn es brenzlig wird, brauchen Sie mich immer.«

»Das ist eine Selbsttäuschung. Ich brauche Sie im Augenblick nur deswegen, weil einige Ermittlungen anzustellen sind, die nicht ich, sondern nur die Polizei vornehmen kann.«

Die weitere Unterredung dauerte nicht lange; sie war aber dazu angetan, Winkelmann höchst wach und lebendig zu machen. Er nahm zum Abschied noch einen Benediktiner und verschwand dann eiligst. Aren legte sich auf die Chaiselongue zurück und schlief traumlos und zufrieden ein …

Zweites Kapitel

Schwester Henriette

Kurz vor acht Uhr klingelte bei dem Geheimrat Ismael am Bülowplatz schon der erste Patient. Er wünschte dringend, als erster vorgelassen zu werden. Das Hausmädchen führte ihn in das Wartezimmer und beschied ihn nach einer Weile, er müsse noch eine Viertelstunde warten. Der Patient dankte und griff zu der Lektüre auf dem Tische. Nach der angegebenen Zeit öffnete der Geheimrat die Tür zum Sprechzimmer: »Bitte, kommen Sie hier herein.«

Der Patient war ein elegant gekleideter Mann von etwa dreißig Jahren. Er hatte etwas Südliches in seinem Typ, etwas Unschuldiges und Verderbtes zugleich. Er erhob sich mühsam mit Hilfe eines Stockes, biß die Zähne zusammen und näherte sich stark hinkend.

»Nanu?« fragte der Geheimrat. »Verletzung?«

Der Patient lächelte schmerzlich: »Jawohl, Herr Geheimrat. – Danke, es geht schon.«

»Was ist Ihnen denn passiert? Kommen Sie hier auf den Liegestuhl. Warten Sie, ich helfe Ihnen.«

»Vielen Dank. Herr Geheimrat, ich muß vorweg bemerken, daß ich auf Ihre Diskretion angewiesen bin. Ich habe einen Schuß in das linke Bein bekommen, und zwar bei der Ausübung einer strafbaren Handlung.«

Ismael wich unwillkürlich vor dieser tollkühnen Selbstbezichtigung zurück. Er sagte zögernd: »Ich stehe unter meiner Verschwiegenheitspflicht als Arzt …«

»Das weiß ich,« sagte der Mann, »und damit rechne ich. Damit muß ich rechnen, weil ich diese Stadt vorläufig nicht verlassen kann. Ich will Ihnen auch klar sagen, um was es sich handelt, damit Sie mich nicht für einen gemeinen Verbrecher halten. Nein, wehren Sie nicht ab. Ich bin in die Wohnung eines Mannes eingedrungen, der kompromittierende Briefe einer Frau besaß, und dieser Frau bin ich verpflichtet. Offenbar war aber der Mann auf mein Kommen vorbereitet, denn er hatte einen Selbstschuß gelegt. Ich bitte Sie, mich schnellstens zu kurieren … weil ich den Einbruch wiederholen muß.«

»Alle Achtung vor Ihrem Mut; aber ich bin zu sehr Arzt, um an solcher Mitwisserschaft interessiert zu sein.«

Er machte sich energisch daran, dem Patienten das Beinkleid abzustreifen und den Verband zu öffnen.

»Gott sei Dank, kein schmutziges Taschentuch,« sagte er, »sondern Jodoformgaze. Ausschußöffnung ist nicht vorhanden. Dann muss ich Sie sofort unter den Röntgenapparat bringen. Bleiben Sie ruhig liegen. Ich rolle den Stuhl hinüber.«

Die Röntgenaufnahme wurde gemacht. Bis die Platte entwickelt war, saß der Patient, brennend vor Ungeduld, in einem kleinen Laboratorium. Das Fenster ging auf die Straße hinaus. Er öffnete es, weil ihn die Luft im Zimmer bedrückte. Da sah er durch den schmalen Spalt, daß auf der anderen Straße ein Mann stand, der das Haus sorgfältig beobachtete. Er lächelte verächtlich und schloß das Fenster wieder.

Die Röntgenplatte bestätigte, was der Arzt sich gedacht hatte: ein Geschoß von geringem Kaliber saß im Fleisch. Es hatte einen schräg nach oben verlaufenden, geraden Kanal geschlagen. Es genügte die vorsichtige Handhabung einer Sonde, um es mühelos zu entfernen.

Der Patient lag ruhig und beherrscht auf dem Operationstisch. »Eigentlich möchte ich Ihnen eine kleine Narkose geben«, sagte der Geheimrat. Aber der Kranke weigerte sich energisch. »Geht es nicht mit einer örtlichen Betäubung? Ich hasse diese anderen Mittel.«

»Na, dann versuchen wir es mit Chloräthyl. Viel hilft es nicht, aber der Schmerz wird nur kurz sein.«

Noch während er sich den Anschein gab, mit den Vorbereitungen beschäftigt zu sein, fuhr er plötzlich mit der Sonde in den Wundkanal, zog zurück und hatte ein kleines Stahlgeschoß entfernt, gerade, als der unvermutete Schmerz dem Patienten zum Bewußtsein kam und er alle seine Kräfte zusammenriß.

»Nicht anspannen«, sagte Ismael. »Es ist schon alles in Ordnung. Hier ist das Ding. Die Sache ist ausnahmsweise glatt gegangen … ich meine die Verletzung.«

»Ja«, lachte der Patient und wischte sich einige Schweißperlen von der Stirn. »Dieses Mal ist es noch gut abgelaufen.«

»Schwester Henriette«, rief der Geheimrat in das Nebenzimmer. »Bitte, helfen Sie mir eben mit dem Verband.«

Die Schwester erschien, nickte stumm und half. Während Ismael zu einem Instrumentenschrank ging, beugte sie sich plötzlich über den Verletzten und fragte mit hastigem, fast drohenden Flüstern: »Wo ist der Plan?«