10,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 10,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 10,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Suhrkamp Verlag

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Sprache: Deutsch

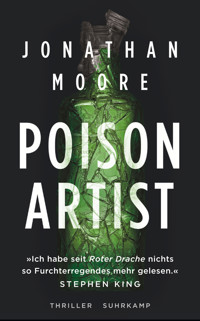

»Poison Artist ist eine elektrisierende Lektüre, die sich von Schock zu Schock steigert. Ich habe die letzten 100 Seiten in einem Rutsch gelesen. Das letzte Kapitel ist ein absoluter Knaller. Ich habe seit Roter Drache nichts so Furchterregendes mehr gelesen.« Stephen King

Der brillante Toxikologe Caleb Maddox lernt in einer Bar die verführerische Emmeline kennen. Sie flüstert ihm beim Absinth etwas zu, bekommt sein Blut an ihre Finger und streift dann zum Abschied mit ihren Lippen sein Ohr. Er muss sie wiedersehen ... Auf der Suche nach ihr wird Caleb von der Gerichtsmedizin San Francisco um seine Expertise gebeten, denn aus der Bay werden immer mehr Männer geborgen, die unter unbeschreiblichen Schmerzen gestorben sein müssen. Die Suche nach dem Mörder verschränkt sich bald mit Calebs Jagd nach Emmeline, und je näher er beiden kommt, desto gefährlicher wird es für ihn ...

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 454

Veröffentlichungsjahr: 2022

Ähnliche

Titel

Jonathan Moore

Poison Artist

Thriller

Aus dem amerikanischen Englisch von Stefan Lux

Herausgegeben von Thomas Wörtche

Suhrkamp

Zur optimalen Darstellung dieses eBook wird empfohlen, in den Einstellungen Verlagsschrift auszuwählen.

Die Wiedergabe von Gestaltungselementen, Farbigkeit sowie von Trennungen und Seitenumbrüchen ist abhängig vom jeweiligen Lesegerät und kann vom Verlag nicht beeinflusst werden.

Um Fehlermeldungen auf den Lesegeräten zu vermeiden werden inaktive Hyperlinks deaktiviert.

Die Originalausgabe erschien 2016 unter dem Titel The Poison Artist bei Houghton Mifflin Harcourt, New York, NY.

eBook Suhrkamp Verlag Berlin 2022

Der vorliegende Text folgt der 1. Auflage des suhrkamp taschenbuchs 5264.

suhrkamp taschenbuch 5264Deutsche Erstausgabe© der deutschsprachigen Ausgabe Suhrkamp Verlag AG, Berlin, 2022© 2016 by Jonathan Moore

Der Inhalt dieses eBooks ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte vorbehalten. Wir behalten uns auch eine Nutzung des Werks für Text und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG vor.Für Inhalte von Webseiten Dritter, auf die in diesem Werk verwiesen wird, ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber verantwortlich, wir übernehmen dafür keine Gewähr. Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.

Umschlaggestaltung: Rothfos & Gabler, Hamburg, nach Entwürfen von Orion Books

Umschlagfoto: Hanna Hultsova/Shutterstock

eISBN 978-3-518-77266-9

www.suhrkamp.de

Poison Artist

Übersicht

Cover

Titel

Impressum

Inhalt

Informationen zum Buch

Cover

Titel

Impressum

Poison Artist

EINS

ZWEI

DREI

VIER

FÜNF

SECHS

SIEBEN

ACHT

NEUN

ZEHN

ELF

ZWÖLF

DREIZEHN

VIERZEHN

FÜNFZEHN

SECHZEHN

SIEBZEHN

ACHTZEHN

NEUNZEHN

ZWANZIG

EINUNDZWANZIG

ZWEIUNDZWANZIG

DREIUNDZWANZIG

VIERUNDZWANZIG

FÜNFUNDZWANZIG

SECHSUNDZWANZIG

SIEBENUNDZWANZIG

DANKSAGUNGEN

Informationen zum Buch

Poison Artist

Für Maria Y. Wang, M.S.B.

EINS

Nachdem er eingecheckt hatte und auf sein Zimmer gegangen war, stellte Caleb sich vor den Ankleidespiegel, der außen an der Badezimmertür angebracht war, und betrachtete seine Stirn. Auf dem Rücksitz des Taxis hatte er die Blutung gestillt, indem er die Manschette seines Hemds auf die Wunde gedrückt hatte. Aber in der Haut steckten immer noch winzige Splitter des Whiskeyglases, das sie nach ihm geworfen hatte. Er zog sie mit den Fingernägeln heraus und ließ sie auf den Teppich fallen.

Sofort begann das Blut wieder zu fließen: ein dünnes Rinnsal zwischen seinen Augen, das sich auf dem Nasenrücken teilte und sich zu beiden Seiten den Mundwinkeln näherte. Einen Moment lang betrachtete er das Blut im Gesicht und die beginnende Schwellung auf der Stirn, dann trat er ans Becken und hielt einen Waschlappen ins laufende Wasser. Er wrang ihn aus, wischte das Blut ab, ging zurück ins Zimmer und setzte sich auf den Fußboden, mit dem Rücken gegen die Schranktür. Die kleinen Glasscherben glitzerten im Gewebe des roten Teppichs.

Es war ein hochwertiges Glas. Möglicherweise Murano-Kristall. Vor einem Jahr hatten sie zu Weihnachten einen Satz dieser Gläser gekauft, bei Macy’s am Union Square, kurz nach ihrem Einzug. Auf der Eisbahn unter dem beleuchteten Weihnachtsbaum hatten Schlittschuhläufer ihre Runden gezogen, denen sie eine Weile zugesehen hatten, Seite an Seite. Damals hatte sie viel Wärme verströmt, als wären glühende Kohlen in ihre Kleidung eingewebt gewesen.

Sie hatte gestrahlt.

Dieses Wort kam ihm in den Sinn, wenn er an sie dachte, sogar jetzt. Es war gefährlich, in diese Richtung zu denken, aber galt das nicht für alles Mögliche?

Er zog eine der Scherben aus dem Teppich und legte sie auf seine Fingerspitze.

Bei ihrem dritten Date waren sie am Strand jenseits der Straße am westlichen Rand des Golden Gate Parks entlanggegangen. Sie hatte ihre Sandalen ausgezogen, sie ein paarmal gegeneinandergeschlagen, um den Sand zu entfernen, und sie dann in die Handtasche gesteckt. Der vom Ozean hereinwehende Nebel war kurz aufgerissen und hatte den Blick auf die Dutch Windmill und mehrere große Zypressen freigegeben. Bridget hielt seine Hand und schaute auf den düsteren, blaugrauen Pazifik. Plötzlich schrie sie auf, knickte mit dem rechten Knie ein und taumelte gegen ihn.

»Autsch. Scheiße.«

»Was ist los?«, fragte er. »Was ist?«

Sie hüpfte auf einem Bein und legte einen Arm um seine Hüfte.

»Glas, glaube ich. Oder eine Muschel.«

Er half ihr zu einer Betontreppe in der Ufermauer, die hinauf zum Bürgersteig führte. Sie setzte sich auf die dritte Stufe, er kniete sich in den Sand und nahm ihren kleinen nackten Fuß in die Hände. Er war schlank und gebräunt, eine Y-förmige weiße Stelle ließ erkennen, wo der Riemen ihrer Sandale die Haut vor der Sonne geschützt hatte. Für einen kurzen Moment glitt sein Blick an ihrem Bein nach oben, die glatte, makellose Haut entlang bis zu ihrem pinkfarbenen Slip. Sie folgte seinem Blick, errötete und schob sich den Rock zwischen die Oberschenkel.

»Sorry«, sagte er.

Sie lächelte.

»Mein Fuß, du Dummkopf.«

»Genau. Dein Fuß.«

Die Scherbe war in die weiche, helle Haut ihrer Fußsohle gedrungen. Erst als er sie herauszog, begann das Blut zu fließen. Es lief zu ihrer Ferse hinunter und tropfte von dort auf die unterste Stufe. Bridget stöhnte auf. Als er zu ihr hochschaute, hatte sie die Augen geschlossen und biss sich auf die Lippen.

»Hast du Papiertaschentücher oder so was in der Handtasche?«

»Ja. Nimm du sie. Ich kann nicht hinsehen.«

Er nahm ihre Tasche und fand das Päckchen Papiertaschentücher. Er nahm mehrere heraus, faltete sie zusammen und drückte sie fest auf die Wunde. Wieder hörte er sie stöhnen.

Er kannte sie nicht gut. Damals. Inzwischen konnte er unterscheiden, ob sie vor Lust oder Schmerz stöhnte. Oder ängstlich wie eine Schwimmerin, die ein letztes Mal nach Sauerstoff schnappt, bevor eine Welle über ihr zusammenschlägt. An jenem Nachmittag am Strand, mit ihrem Fuß in den Händen, kannte er noch nichts von alldem. Damals war sie die junge Frau, die er zwei Wochen zuvor bei einer Vernissage kennengelernt hatte. Die wunderschöne, ein wenig schüchterne junge Frau in einem schwarzen Kleid mit dünnen Trägern, die, wie sich herausstellte, die Hälfte der ausgestellten Bilder gemalt hatte. Er wusste nicht viel über sie, nur, dass er alles wissen wollte.

»Tu ich dir weh?«

»Ich kann nur kein Blut sehen.«

»Stell dir vor, es wäre Farbe.«

Sie lachte, hielt die Augen aber geschlossen.

»Ich trage dich zum Auto, damit nichts in die Wunde kommt.«

Sein Wagen stand vierhundert Meter weiter nördlich, dort, wo der Strand aufhörte und die Klippen begannen.

»Schaffst du das?«

»Locker«, sagte er.

Und tatsächlich war es kein Problem. Sie legte einen Arm um seinen Hals, er hob sie hoch und trug sie in den Armen. Eine halbe Stunde später parkte er vor seinem Haus am Hang des Mount Sutro und trug sie hinein. Er säuberte ihren Fuß mit Wasserstoffperoxid und verband die Wunde. Der Verband löste sich nach kurzer Zeit in seinem Bett, ohne dass einer von ihnen es bemerkt hätte. Die Wunde zeichnete die Muster ihrer Lust mit Blut auf seine Laken, während er vor ihr kniete und die erste von vielen Lektionen über die Frau lernte, die er lieben und mit der er zusammenleben würde. Als sie später merkten, dass sie wieder blutete, brachte er sie den Hügel hinunter ins Krankenhaus, wo die Schnittwunde zum zweiten Mal gereinigt und dann genäht wurde.

Seitdem hatten sie keine einzige Nacht mehr getrennt verbracht, bis zum heutigen Tag.

Er saß auf dem Teppich, drückte sich den Waschlappen gegen die Stirn und dachte, dass ihr die simple künstlerische Wirkung des Musters sicher nicht entgangen wäre. Vielleicht hätte sie sogar Freude daran gefunden und auf diese stille Art gelächelt, wie sie es tat, wenn sie die letzten leeren Flächen auf der Leinwand mit Farbe füllte und die Muster zum Vorschein kamen, als hätte sich ein Nebel verzogen. Glasscherben am Anfang, Glasscherben am Ende. Er nahm den Waschlappen herunter und betrachtete ihn.

»Mit Blut besiegelt«, murmelte er.

Wie bei einem Ritus. Der Code einer Geheimgesellschaft, ihrer jetzt aufgelösten Zwei-Personen-Sekte. Er knüllte den Waschlappen zusammen und warf ihn ins Badezimmer.

Beim Verlassen des Hauses hatte er nur sein Portemonnaie mitgenommen. Kein Handy, keine Schlüssel. Er war den Hügel hinunter zum UCSF Medical Center gegangen und hatte von einer Telefonzelle aus ein Taxi gerufen. Während der Wartezeit am Straßenrand hatte er sich vorgestellt, dass Bridget ihm vielleicht mit dem Auto folgen würde. Dass sie verbotenerweise in der für Krankenwagen reservierten Zone parken und auf ihn zulaufen würde. Sich entschuldigen und ihn bitten würde, zurückzukommen.

Aber falls sie gekommen war, dann nachdem das Taxi ihn schon abgeholt hatte.

Die Bar im Palace Hotel nannte sich Pied Piper. Sie verdankte den Namen einem Gemälde von Maxfield Parrish, das hinter dem Tresen hing – neun Quadratmeter Licht, Schatten und Bedrohlichkeit. Die Kinder verlassen die Sicherheit der Stadtmauer Hamelns, um einem Monster zu folgen, dessen Gesicht so alt und schroff wirkt wie ein Fels.

Es war nicht das erste Mal, dass Caleb in einem Gemälde Zuflucht suchte, dass er sich der Leinwand überließ, bis sowohl der Raum als auch die Außenwelt völlig verschwanden. Vielleicht gab es Gemälde, die speziell für diesen Zweck geschaffen waren. Wenn er sie entdeckte und sich nahe genug setzte, um die einzelnen Pinselstriche unterscheiden zu können, kippte der Raum allmählich zum Rahmen hin, als hätte die Erde ihren Schwerpunkt verlagert. Dann fühlte er sich immer mehr hineingezogen in die Welt, die unter der Farbschicht verborgen lag.

Er blinzelte und sah auf die Uhr. Es war kurz vor zwei an einem Samstagnachmittag.

Wenn man den Barkeeper mitzählte, befanden sich drei Personen im Raum. Caleb zog einen Hocker heran, setzte sich und stützte sich mit den Ellbogen auf den glänzenden Mahagonitresen. Das einzige Licht hier drinnen war auf das Gemälde gerichtet, der Barkeeper ließ ihm Zeit, es noch einmal gründlich zu studieren. Schließlich kam er zu Caleb herüber.

»Gefällt es Ihnen?«

»Ja, schon immer.«

Bis hierher hatte auch der Barkeeper den Pied Piper of Hamelin betrachtet, jetzt aber wandte er sich Caleb zu.

»Das Hotel hat es in Auftrag gegeben«, sagte er. »Für sechstausend Dollar, im Jahr 1908. Parrish war klar, dass es in einer Bar hängen würde. Er wollte, dass Männer, die zum Beispiel da sitzen, wo Sie jetzt sitzen, hochschauen und ein Kind sehen – dass sie an ihre eigenen Kinder denken, die zu Hause warten. Und dass sie den zweiten Drink nicht bestellen.«

»Funktioniert es?«

»Ich weiß nicht. Wahrscheinlich nicht. Wissen Sie schon, was Sie wollen?«

»Jameson, unverdünnt. Und ein Guinness.«

»Wollen Sie einen Blick auf die Speisekarte werfen?«

Caleb schüttelte den Kopf und senkte den Blick. Auf dem Tresen hatte jemand den Lokalteil des morgendlichen Chronicle liegen gelassen. Die Zeitung war doppelt gefaltet, sodass nur eine Schlagzeile zu erkennen war:

CHARLES CRANE 10 WOCHEN VERMISST

POLIZEI: »WIR BRAUCHEN HINWEISE«

Darunter war das Foto eines korpulenten Mannes mit Hemd und Krawatte zu sehen. Caleb musterte das Foto, drehte die Zeitung um und schob sie weg. Er kannte das Gefühl, das eigene Foto unter einer solchen Überschrift zu sehen. Vermisst zu werden war nicht in jedem Fall schlimm. Manchmal fing der schwierige Teil erst an, wenn man gefunden wurde. Wenn man dann nicht die richtigen Antworten parat hatte, wurde man für den Rest seines Lebens schräg angeschaut.

Er wandte den Blick wieder Maxfield Parrishs Gemälde zu. Im Vordergrund führte der Rattenfänger eine Gruppe Kinder unter einen dunklen, ausladenden Baum. Der Boden war uneben. Um Schritt zu halten, mussten die jüngsten Kinder auf allen vieren über Felsbrocken klettern. Mit gebeugtem Rücken und strähnigen Haaren stand der Rattenfänger zwischen ihnen.

Der Barkeeper stellte ein Whiskeyglas auf die hölzerne Theke und schenkte Caleb zwei Fingerbreit Jameson ein.

»Danke.«

»Aber gern.«

Caleb trank den Whiskey in einem langen Zug und stellte das Glas ab. Der Barkeeper kam mit dem Guinness zurück.

»Ich nehme noch einen davon.«

»Jetzt wissen wir es«, sagte der Barkeeper.

»Was wissen wir?«

»Das Gemälde funktioniert nicht.«

Caleb schüttelte den Kopf.

»Ich habe keine Kinder zu Hause. Oder sonst irgendwo. Bei mir kann es nicht wirken.«

Der Barkeeper nahm die Jameson-Flasche von ihrem Bord an der Wand. Er schenkte ein und schob Caleb das Glas wieder hinüber.

»Autounfall?«

»Hm?«

»Ihre Stirn. Autounfall?«

»Nein, Freundin. Exfreundin, schätze ich.«

»Tut mir leid.«

»Schon in Ordnung.« Er hielt inne und griff nach dem Bierglas. »Ich meine, es ist nicht in Ordnung. Überhaupt nicht. Aber es ist in Ordnung, dass Sie fragen. Der Rest nicht.«

»Dann geht der hier aufs Haus.« Der Mann deutete auf das frisch eingeschenkte Glas.

»Danke.«

Der Barkeeper bückte sich und tauchte kurz darauf mit einem sauberen Geschirrtuch auf, in das er eine Handvoll Eiswürfel gepackt hatte.

»Danke.«

»Sieht aus, als könnten Sie es brauchen.«

»Blutet es?«

»Nein.«

Caleb nahm das Geschirrtuch und drückte es gegen seine Stirn, bis die Wärme seiner Schwellung das schmelzende Eiswasser durch den Stoff dringen ließ. Es war kühl auf seiner Haut. Er hielt das Tuch noch eine Weile, dann legte er es auf den Tresen.

Eine Frau in einem schwarzen Satinkleid betrat die Bar und schaute sich im Raum um. Ihre Haare waren so schwarz wie das Kleid und fielen gerade eben über ihre Schultern, wo sie ein Perlenhalsband teilweise verdeckten. Sie betrachtete die Männer im Raum, die Lippen fest zusammengepresst, als sei sie hochkonzentriert.

Dann drehte sie sich um und ging hinaus.

Ihr Kleid war komplett rückenfrei, ihre Haut wirkte so weich wie das weiße Blatt einer Oleanderblüte. Caleb sah ihr nach, zwischen ihn und den Barkeeper schob sich ein Moment des Schweigens wie eine vorbeiziehende Wolke.

»Ich heiße übrigens Will«, sagte der Barkeeper schließlich. Sie reichten sich die Hände.

»Caleb.«

»Und wie heißt die Exfreundin?«

»Bridget.«

»Zielen kann sie jedenfalls.«

Caleb nahm einen kräftigen Schluck Bier.

»Ich bin nicht sicher, ob sie mich treffen wollte oder nicht.«

»Seien Sie vorsichtig, bis Sie es herausgefunden haben.«

»Ja«, sagte Caleb.

Er wandte den Blick wieder zur Wand hinter dem Tresen.

Die Frau im schwarzen Kleid war höchstens bis auf zehn Meter herangekommen, aber er roch noch immer ihr Parfüm. Es hatte einen dunklen Ton, wie eine Blume, die nur in der Nacht blüht.

Nach dem dritten Jameson bezahlte er und machte sich auf den Weg in sein Zimmer. Als er die Lobby durchquerte, warf er einen Blick durch die Fenster. Die Frau im rückenfreien Satinkleid schien draußen auf den Parkservice zu warten, ungeschützt vor der Kälte. Sie konnte ihn weder gehört noch gesehen haben. Aber sie drehte sich um, ihre Blicke trafen sich. Er nickte ihr zu und ging die Treppe zu seinem Zimmer hinauf.

Gegen Mitternacht erwachte er in der Dunkelheit des Hotelzimmers. Er fühlte sich wieder nüchtern.

Noch ehe er zu sich kam, spürte er den Schmerz.

Er schwang die Beine aus dem Bett, setzte sich auf, trank eine Flasche Mineralwasser, griff zum Telefon und rief seine eigene Festnetznummer an. Beim vierten Klingeln war er sicher, dass sie nicht da war. Er hatte Hunger, wollte aber nichts essen, er wollte nicht wach sein, wusste aber, dass er nicht würde schlafen können. Mehr als alles andere wollte er nicht allein sein. Aber so, wie es am Morgen mit Bridget gelaufen war und wie es geendet hatte, bevor er sein Haus verließ, war ihm klar, dass er für längere Zeit allein sein würde.

Er ging ins Bad und duschte. Dann zog er die einzigen Kleidungsstücke, die er dabeihatte, wieder an, verließ sein Zimmer und ging die Treppe hinunter in die Lobby. Einen Moment lang verharrte er an der Schwelle des Pied Piper, aber dort war es jetzt voll und laut. Am Tresen gab es nur noch Stehplätze.

Er verließ das Hotel und blieb an der Ecke Market und New Montgomery Street im kalten Wind stehen. Nebelfinger wehten die Market Street hinunter und vermischten sich auf dem Weg zur Bucht mit dem Dampf, der aus Kanaldeckeln aufstieg. Wenn nicht Mitternacht gewesen wäre, hätte er zum Union Square gehen, sich an die Eisbahn und den erleuchteten Weihnachtsbaum stellen, den Schlittschuhläufern zusehen und am Schorf dieser warmen Erinnerung kratzen können, bis sie flüssig und klebrig wurde.

Er fragte sich, wo Bridget in diesem Augenblick sein mochte.

Natürlich stellte er sich selbst eine Falle, aber er tappte bereitwillig hinein, malte sich aus, wie sie weinend durch den kalten Nebel und die Dunkelheit stolperte. Oder in ihrem Atelier an der Bush Street stand, eine Flasche in der einen und einen Pinsel in der anderen Hand, und die Leinwand mit Farbe attackierte. Vielleicht war sie aber auch nicht verfroren oder allein, vielleicht dachte sie nicht mal an ihn …

Auf der anderen Straßenseite war eine Bar. Sie schien geöffnet zu sein, war aber so gut wie unbeleuchtet. Licht verbreitete eigentlich nur die Neonreklame an der Fassade, die jeden einzelnen Buchstaben rot aufscheinen ließ:

H

O

U

S

E

of

SHIELDS

Cocktails

Er blieb mit den Händen in den Taschen stehen und betrachtete den Schriftzug. Bei einigen Buchstaben funktionierten die Transformatoren nicht richtig, sodass sie flackerten. Nachdem er eine Weile hinübergeschaut hatte, überquerte er die Straße, ohne auf den Verkehr zu achten, und trat an die Tür.

Drinnen befanden sich zehn oder fünfzehn Personen, aber als er eintrat, hörte er nur das entfernte metallische Kreischen einer Straßenbahn auf ihrem Weg die Market Street hinunter. Sobald sich die Tür hinter ihm schloss, herrschte Stille. Keine Musik. Ein paar Köpfe an der Bar drehten sich, um zu sehen, wer zusammen mit dem kalten Luftzug hereingekommen war. Als sie ihn registriert und als nicht weiter bedeutend eingeordnet hatten, wandten sie sich wieder ihren Drinks, ihren Sitznachbarn und dem leisen Murmeln ihrer Gespräche zu.

Ansonsten gab es im Raum nur ein paar unbesetzte Nischen. Caleb steuerte das Ende des Tresens an, so weit wie möglich von den anderen Besuchern entfernt, und setzte sich auf den mittleren von drei leeren Hockern. Links neben ihm auf dem Tresen stand ein leeres Reservoirglas mit einem geschlitzten Löffel. Auf dem Glas war ein blasser Lippenstiftabdruck zu erkennen. Einer der beiden Barkeeper kam herüber, nahm das Glas weg und wischte den Tresen ab. Er schaute Caleb fragend an, sagte aber kein Wort.

»Jameson«, sagte Caleb. »Unverdünnt. Und ein Guinness dazu.«

Als der Mann gegangen war, schaute Caleb sich um. Die hohe, schwarz gestrichene Decke verschwand im Schatten. Die Wand hinter dem Tresen war mit dunklem geöltem Holz getäfelt, während die vordere Wand durch dicke hölzerne Säulen und zurückgesetzte Nischen geteilt war. Die Säulen trugen bronzefarbene Art-déco-Göttinnen, nackte Statuetten mit Olivenzweigen, aus denen weiches Licht verströmende Glühbirnen sprossen, die einzigen Lichtquellen im Raum. Die Bar war ein Tempel des Alkohols, nichts anderes war im Angebot. Der Barkeeper kam mit dem Jameson zurück. Caleb nahm das Glas, leerte es und wartete auf sein Bier.

Er nahm ihren Duft wahr, bevor er sie sah, dieses Schattenblumenaroma. Als er den Kopf nach links drehte, verschwamm der Raum dank des Whiskeys ein wenig, aber sein Blick wurde klar, sobald er sie sah. Sie hatte sich auf den Hocker neben ihm gesetzt, die Hände über einer Clutch gefaltet. Sie neigte sich leicht zur Seite und musterte ihn vom Kopf bis zum Gürtel und zurück, ohne dass sich ein Muskel an ihrem Hals bewegt hätte. Dann lächelte sie.

»Er hat mein Glas abgeräumt. Dabei hatte ich noch nicht ausgetrunken.«

»Tut mir leid«, sagte Caleb. »Ich dachte, der Platz wäre frei.«

»Ihr Platz war frei. Ich habe hier gesessen.« Sie streckte die Hand aus und zeichnete mit einem ihrer lackierten Fingernägel einen kleinen Kreis auf den Tresen. »Und da stand ein Drink.«

Sie sprach mit einem Akzent, den er nicht zuordnen konnte. Ihre Stimme schien nicht von einem anderen Ort, sondern aus einer anderen Zeit zu stammen. Vielleicht lag es aber auch an dem Kleid, das sie trug, an dem Perlenhalsband und dem dunklen Parfüm. Als wäre sie aus einem Stummfilm herausgetreten oder von einer dieser Säulen gestiegen, wo sie einen bronzenen Olivenzweig gehalten und Licht und Schatten geworfen hatte. Sie konnte achtzehn oder fünfunddreißig oder irgendwas dazwischen sein, aber unabhängig von ihrem Alter schien sie nicht in dieses Jahr zu gehören, nicht mal in dieses Jahrhundert. Sie erinnerte ihn an ein Gemälde, aber ihm war nicht ganz klar, an welches – vielleicht an eins, das er nur geträumt hatte. Sie zu sehen war, als ob man etwas fände, das seit Jahrhunderten verloren und endlich an seinen angestammten Platz zurückgebracht worden war: Er befand sich in der Stille eines Museums kurz vor dem Ende der Öffnungszeit. Er spürte die Wärme der Deckenstrahler und einen Nachhall von Ehrfurcht, der wie alter Staub in der Luft hing.

Er lehnte sich zu ihr hinüber.

»Was haben Sie getrunken?«, hörte er sich fragen. Ein Flüstern reichte fast aus, so still war es im Raum. »Ich spendiere Ihnen einen neuen.«

»Berthe de Joux«, sagte sie. »Auf die französische Art.«

Er winkte den Barkeeper heran und wiederholte den Namen ihres Getränks. Der Mann nickte und tauchte kurz darauf mit einem Tablett auf. Dann stellte er ein sauberes Reservoirglas zwischen Caleb und die Frau, schenkte dreißig Milliliter grünen Absinth ein und legte einen geschlitzten silbernen Löffel quer über das Glas. Auf den Löffel legte er einen Zuckerwürfel und stellte ein kleine Karaffe Eiswasser auf den Tresen. Mit einem Nicken zog er sich zurück und widmete sich wieder der Gruppe am anderen Ende des Tresens.

»Gießen Sie ein«, sagte sie. »Ich will die louche sehen.«

»Ich weiß nicht, was das bedeutet.«

»Tröpfeln Sie Wasser über den Zuckerwürfel, bis ich Stopp sage.«

»Also gut.«

Die Karaffe musste im Gefrierschrank gestanden haben, bevor der Barkeeper sie mit Eiswasser gefüllt hatte. Als er sie in die Hand nahm, brachten seine Fingerspitzen eine dünne Reifschicht zum Schmelzen. Er hielt die Karaffe über den Zuckerwürfel und begann sie zu neigen, aber sie unterbrach ihn. Leicht und kühl berührten ihre Finger sein Handgelenk.

»Höher«, sagte sie. »Es muss ein bisschen höher sein.«

Sie schob seine Hand ein Stückchen hoch, bis der Ausguss der Karaffe sich etwa dreißig Zentimeter über dem Zucker befand.

»So ist es richtig«, sagte sie. Die Art, wie sie sein Handgelenk losließ, fühlte sich fast an, als würden ihre Finger seine Haut küssen. »Machen Sie weiter. Lassen Sie es so langsam tröpfeln, wie Sie können.«

Er sah zu, wie der Zuckerwürfel sich langsam auflöste und durch den geschlitzten Löffel in den Absinth tropfte. Die grüne Flüssigkeit im Glas nahm eine milchig weiße Färbung an, als das kalte Wasser einen Bestandteil des Getränks auflöste. Jetzt roch er eine Mischung bitterer Kräuter. Wermut und Steppenraute. Anis.

»Stopp.«

Er stellte die Karaffe ab. Sie nahm den Drink und tunkte den Löffel ein, um den restlichen Zucker aufzulösen. Dann nippte sie mit geschlossenen Augen. Der Puder auf ihren Lidern wirkte wie zerstoßener Malachit. Als sie die Augen öffnete, lächelte sie wieder und stellte das Getränk ab.

»Ihre Stirn«, sagte sie.

Sie streckte die Hand aus, berührte die Wunde mit der Spitze eines Fingers und zeigte ihm den Blutstropfen. In der Dunkelheit des Raums sah er schwarz aus.

»Sind Sie verletzt?«

»Ist schon in Ordnung.«

Sie rieb ihren Zeigefinger am Ansatz des Daumens, bis das Blut verschwunden war, und trank noch einen Schluck Absinth. So etwas hatte er nie zuvor gesehen. So jemanden. Mit einem letzten Schluck trank sie ihr Glas leer und stellte es ab. Dann stieg sie vom Hocker. Ihre Clutch lag noch auf dem Tresen. Sie legte eine Hand in seinen Nacken und beugte sich vor, bis ihre Lippen fast sein Ohr berührten.

»Ich muss gehen«, flüsterte sie. Ihr Parfüm hüllte ihn ein wie ein Mantel. Ihre linke Brust streifte seinen Arm, nur der glatte seidige Stoff ihres Kleides trennte ihren Nippel und seine Haut. »Aber vielleicht sehen wir uns irgendwann noch mal. Danke für den Drink.«

Sie stand auf und griff nach ihrer Handtasche. Er sah ihr zu und konnte sich kaum rühren, als hätte sie ihn mit einem Betäubungspfeil getroffen.

»Warten Sie«, sagte er.

Sie zeigte dieselbe Andeutung eines Lächelns, die über Bridgets Gesicht huschte, wenn sie ein Gemälde fast vollendet hatte, wenn die endgültige Form, die sie in ihrer Fantasie vor sich gesehen hatte, auf der Leinwand Gestalt annahm.

»Wie heißen Sie?«, fragte er.

»Beim nächsten Mal. Vielleicht.«

Sie drehte sich um. Beim Weggehen schwangen die Haare über ihren nackten Rücken.

ZWEI

Ein Klopfen weckte ihn. Er tauchte aus einer unbestimmten Tiefe und Dunkelheit auf, öffnete die Augen, drehte sich um und schaute erst zur Tür, dann zum Fenster. Das Licht draußen war ziemlich hell, wieder klopfte es. Er schaute auf die Uhr und sah, dass es Mittag war.

»Reinigungsservice.«

Die Tür öffnete sich einen kleinen Spalt, aber er hatte die Kette vorgelegt. Das Zimmermädchen zog die Tür wieder zu und klopfte noch einmal.

»Reinigungsservice. Sir?«

»Eine Sekunde«, sagte er.

Er schaute an sich hinunter, sah, dass er immer noch angezogen war. Er stand auf und ging zur Tür.

»Ich bin in zehn Minuten raus«, sagte er.

»Vielen Dank, Sir.«

Er drückte gegen die Tür, um sicherzugehen, dass sie fest geschlossen war, und ging ins Bad. Über dem Becken wusch er sich das Gesicht, dann nahm er eins der Gläser und trank Wasser aus der Leitung. Ein Traum hing ihm immer noch nach, klebte an ihm wie ein Schweißfilm: Ein wiederholtes Klopfen an seiner Tür, er war aufgestanden und durchs Zimmer gegangen, noch mehr oder weniger schlafend, aber im Glauben, er wäre wach. Er hatte das Auge an den Spion gelegt.

Sie stand auf dem Gang, ihre Gestalt von der Fischaugenlinse gekrümmt und verzerrt. Nicht Bridget, sondern die Frau im schwarzen Kleid. Er war zurückgetreten und sah zu, wie sich die Türklinke bewegte, soweit das Schloss es zuließ. Die Klinke ging wieder hoch, dann noch einmal runter, diesmal energischer.

Er hatte sich nicht gerührt. Mit angehaltenem Atem hatte er sich an die Wand gelehnt, weil er noch zu betrunken war, um sich ohne Stütze aufrecht halten zu können. Schließlich hörte er sie weggehen, dann das Klingeln des Aufzugs und das Quietschen, mit dem die Aufzugstüren sich öffneten. Er ging zurück ins Bett.

Caleb hätte den Traum vergessen, wenn das Zimmermädchen nicht geklopft hätte. Schon wieder entglitt ihm die Erinnerung, wie etwas Glitschiges und Lebendiges, das sich nicht aus dem Wasser ziehen lassen wollte. Er ließ los. Er hatte noch andere, schlimmere Träume gehabt, auch die waren fort, nur ein Kräuseln auf der Oberfläche erinnerte noch daran. Er griff sich an die Gesäßtasche, um sicherzugehen, dass er sein Portemonnaie dabeihatte. Dann öffnete er die Tür, hielt aber auf halbem Wege inne. Plötzlich war er hellwach, wenn auch nur für einen Moment, und spürte, wie die elektrische Spannung sein Rückgrat hinunterlief, wie sie in seinen Armen und in den Fingerspitzen kribbelte.

Auf der weißen Farbe der Tür war ein winziger Blutfleck zu erkennen, ein paar Zentimeter rechts oberhalb des Spions. Als hätte er seine Stirn dagegengelehnt.

Auf der Haight Street, gleich gegenüber dem Buena Vista Park, stieg Caleb aus dem Taxi. Es waren noch einige Kilometer bis zu seinem Haus, aber die Luft im Taxi war heiß und stickig gewesen, er hatte das Gefühl gehabt, sich übergeben zu müssen, wenn er nicht schleunigst ausstieg. Zu Fuß fühlte er sich schnell besser. Je weiter er der Haight Street Richtung Westen folgte, desto mehr wurde die Sonne vom Nebel verhüllt.

Sämtliche Telefon- oder Laternenmasten entlang der nächsten drei Blocks waren mit Flugblättern beklebt. Sie flatterten an jedem Baumstamm und jedem öffentlichen Müllbehälter. Sie klemmten unter den Scheibenwischern geparkter Autos, wo sie sich nach einem Regenguss mit Wasser vollgesogen hatten. Auf allen war das körnige Schwarz-Weiß-Foto eines Mannes abgebildet, darüber stand:

HABEN SIE CHARLES CRANE GESEHEN?

Er blieb vor einem Flugblatt stehen und sah sich den Mann noch einmal an. Vor fünfundzwanzig Jahren war an dieser Straße hier womöglich alles mit seinem eigenen Foto beklebt gewesen. Am unteren Rand des Blattes stand senkrecht eine Telefonnummer, sechzehnmal nebeneinander. Irgendjemand – vielleicht Cranes Frau – hatte sich die Mühe gemacht, die Nummern mit einer Schere zu trennen, damit Passanten sich einen der schmalen Streifen abreißen konnten.

Aber sämtliche Flugblätter waren unberührt. Niemand hatte eine Nummer abgerissen. Niemand hatte Charles Crane gesehen.

Der kalte Wind ließ ihn zügiger gehen. Als er die südöstliche Ecke des Golden Gate Parks durchquert hatte und sich links Richtung Mount Sutro hielt, kam zum Wind auch noch der Regen hinzu. Er fror. Er näherte sich seinem Haus von der Rückseite, indem er hinter dem Medical Center die Straße verließ und den Fußweg zwischen den Eukalyptusbäumen nahm. Der Nebel war hier mit einem angenehmen Kampfergeruch gesättigt, Caleb atmete beim Gehen tief ein. Er sprang eine Stützmauer hinunter, landete auf dem feuchten Asphalt der Straße und ging das letzte Stück bis zu seinem Haus. Bridgets Volvo war nirgends zu sehen.

Er folgte dem Plattenweg durch den niedrig bewachsenen Vorgarten, erreichte die Tür, drückte den Klingelknopf und wusste instinktiv, dass sie nicht da war. Er konnte zum Krankenhaus gehen und in seinem Büro einen Schlüsseldienst anrufen.

Wegen der Hanglage standen auf der anderen Straßenseite keine Häuser. Er warf einen Blick über die Schulter und sah außer der Stützmauer aus Beton nur ein paar geparkte Autos. Oberhalb der Mauer befand sich die bewaldete Flanke des Mount Sutro. Niemand würde ihn beobachten.

Er ballte die Faust und ließ sie in die Glasscheibe krachen.

Zu dieser Jahreszeit war das Leitungswasser in der Küche eiskalt. Er hielt die Finger der rechten Hand unter den Strahl und sah das blutgefärbte Wasser durch das Edelstahlspülbecken wirbeln. Fünf Minuten lang hielt er die Finger unter das fließende Wasser. Dann öffnete er mit den Zähnen das Fläschchen Peroxid, goss sich die Flüssigkeit auf die Hand und betrachtete die blubbernden Bläschen des Sauerstoffs in den offenen Wunden.

Anschließend ging er durchs Haus, schaute in die leeren Schränke und auf die nackten Flächen an den Wänden. Die Bücherregale im Wohnzimmer waren leer, auf dem Couchtisch lagen keine Kunstbände mehr. Im Schlafzimmer öffnete er das weitgehend geleerte Medizinschränkchen und fand ein Fläschchen Tylenol.

Abgesehen von den Glasscherben an der Haustür und den Blutflecken, die sich von dort bis zur Küche über den Boden zogen, war das Haus blitzsauber. Das einzige Gemälde, das Bridget zurückgelassen hatte, war eine gut ausgeführte Kopie von John Singer Sargents A Parisian Beggar Girl. Sie hatte das Bild selbst gemalt und ihm geschenkt. Es hing immer noch an der Wand im Schlafzimmer. Das Mädchen war in einem schmutzigen Weiß gekleidet, lehnte mit dem Rücken an einer verputzten Wand und erinnerte an eine verlassene Braut. Sie streckte die linke Hand vor, mit der Fläche nach oben, die Finger leicht gebogen. Auf dem Ärmel war ein Blutfleck zu erkennen, oder vielleicht nur ein Streifen roten Stoffs, den sie um den Arm gewickelt hatte. Caleb war sich nie sicher gewesen und hatte Bridget nicht danach gefragt.

Abgesehen von dem bettelnden Mädchen hatte sie alles, was an sie erinnern konnte, zur Haustür hinausgeschafft. Sie hatte sogar die Scherben des Whiskeyglases, mit dem sie nach ihm geworfen hatte, zusammengekehrt und die Lampe aufgerichtet, gegen die er gestoßen war, als das Glas ihn getroffen hatte.

Eine Nachricht hatte sie nicht hinterlassen.

Auf der Arbeitsplatte in der Küche entdeckte er sein Handy. Er hatte eine SMS aus dem Labor erhalten, mit der Bitte, seine Kollegin anzurufen. Ein halbes Dutzend E-Mails eines Bewilligungsprüfers der National Institutes of Health. Das alles konnte warten. Von ihr war nichts gekommen. Sie hatte nicht mal versucht, ihn anzurufen.

Eine halbe Stunde verbrachte er damit, das kaputte Fenster mit Holzresten aus der Garage zu verrammeln. Als er fertig war und alles weggeräumt hatte, ging er ins Haus und zündete den gasbetriebenen Kamin im Wohnzimmer an. Er zog die Schuhe aus, legte sich aufs Sofa und deckte sich mit einer karierten Wolldecke zu. Dann starrte er die Redwood-Balken an der Decke an.

Hier hatten sie sich oft geliebt, auf diesem Sofa, während der Kamin brannte, weiter unten die Lichter des Sunset Districts funkelten und durch die offene Terrassentür der Seewind hereinwehte. Er zog das Handy aus seiner Tasche und schaltete es aus. Das war jetzt vorbei. Mit Bridget war es vorbei. Wenn er noch einen Beweis dafür bräuchte, könnte er noch einmal durchs Haus gehen und einen Blick auf all die leeren Flächen werfen. Er dachte an die Frau im House of Shields, an den glatten, kühlen Seidenstoff, als ihre Brust seinen Arm gestreift hatte.

Der erste Klingelton des Telefons in der Küche war noch nicht beendet, da war er schon hellwach, sprang vom Sofa auf, warf die Decke beiseite und eilte an der Hausbar vorbei zur Küchentür. Beim zweiten Klingeln nahm er ab.

»Hallo?«

»Caleb.«

Er lehnte sich gegen die Wand und ließ sich zu Boden sinken. So stark war der Klang ihrer Stimme, nur dieses eine Wort, sein Name aus ihrem Mund.

»Wo bist du?«, fragte er.

»In meinem Atelier. Aber komm nicht her.«

Er wusste nicht, was er sagen sollte. Während er geschlafen hatte, war es dunkel geworden, das einzige Licht drang vom Kamin im Wohnzimmer herüber. Auf dem Boden sitzend entdeckte er einen Tropfen des Bluts, das er hier verloren hatte. Nur eine winzige Spur an der Fußleiste, neben der Porzellanvitrine. Im Licht des Kaminfeuers wirkte das Blut schwarz.

Er fand seine Stimme wieder.

»Werde ich dich wiedersehen?«

»Ich weiß nicht. Vielleicht. Aber nicht in nächster Zeit.«

Beide schwiegen längere Zeit, aber er hörte jeden einzelnen Atemzug, den sie machte.

»Warum hast du angerufen?«

»Ich weiß nicht«, sagte sie. »Vielleicht hätte ich es nicht tun sollen.«

»Das ist schon in Ordnung.«

»Freut mich zu hören, dass du so denkst.«

»Moment … Leg nicht auf.«

Er wartete und war nicht sicher, ob sie die Verbindung unterbrochen hatte oder nicht. Er betrachtete das Blut an der Fußleiste und erinnerte sich, was er an der Tür des Hotelzimmers gesehen hatte, oberhalb des Spions. Die Frage war heraus, ehe ihm bewusst war, dass er sie stellen wollte.

»Schlafwandle ich?«

»Himmel, Caleb.«

»Als wir …«

Sie legte auf, bevor er den Satz beenden konnte. Er war nicht mal sicher, was er eigentlich hatte fragen wollen. Die Leuchtziffern an der Mikrowelle zeigten 21.00 Uhr.

Er hatte seit mehr als vierundzwanzig Stunden nichts gegessen. Vielleicht war es Zeit. Er schaute auf die leere Tischplatte und lauschte in das stille Haus. Das einzige Geräusch war das tiefe Zischen des Gases im Kamin. In seinem Arbeitszimmer im ersten Stock tickte eine Uhr. Im Kühlschrank waren Essensreste, die er nur warmmachen musste. Er trat noch einen Schritt in die Küche und blieb dann stehen.

Er würde sich nicht besser fühlen, egal was er jetzt machte. Trotzdem erschien es ihm am klügsten, zu Hause zu bleiben. Außerdem musste er am nächsten Morgen zur Arbeit.

Doch wider besseres Wissen ging er ins Bad, stellte die Dusche an und zog sich aus. Er brauchte fünfzehn Minuten, um zu duschen, sich die Finger zu verbinden, frische Kleidung und einen Mantel anzuziehen. Dann ging er in die Garage und setzte rückwärts auf die Straße.

DREI

Der Pied Piper war nicht voll, er fand problemlos einen Platz an der Bar. Will kam auf ihn zu und wollte etwas sagen, hielt aber inne, als sein Blick auf Calebs rechte Hand fiel. Auf den Verbänden waren kleine Kreise aus Blut zu erkennen. Er musste das Lenkrad zu fest umklammert haben. Dabei konnte er sich an die Fahrt hierher nicht einmal erinnern, wusste nicht, welche Strecke er genommen und wie lange er gebraucht hatte. Das Einzige, was er wusste, war, dass er an der New Montgomery Street geparkt hatte.

»Es hat nichts damit zu tun«, sagte Caleb. »Also fangen Sie erst gar nicht an.«

»Okay.«

»Ich hatte meine Schlüssel nicht dabei, und sie war nicht im Haus. Ich hatte keine Lust, den Schlüsseldienst zu rufen.«

»Dann kann ich nur hoffen, dass Sie kein Mieter, sondern der Hausbesitzer sind. Sie ist also ausgezogen? Bridget?«

»Ja«, sagte Caleb.

»Vielleicht wollen Sie diesmal einen Blick auf die Karte werfen?«

»Ist wahrscheinlich besser. Den Jameson lasse ich aus, aber ein Guinness wäre prima.«

»Gern.«

Will reichte ihm die Speisekarte und ging los, um sein Bier zu zapfen.

Das Steak nahm zumindest eine Zeitlang seine Aufmerksamkeit in Anspruch. Dann ließ er den Rest stehen, widmete sich dem Guinness und konzentrierte sich abwechselnd auf das Gemälde und die Eingangstür. Ab und an richtete er sich kerzengerade auf, schloss die Augen und versuchte sich an den Duft zu erinnern, der sie begleitet hatte. Er wusste nicht, ob Nachtschatten blühte, und wenn ja, ob er nachts blühte, aber der Begriff schien zu passen. Er klang düster, nach etwas Verborgenem. Nach etwas, bei dem man sich in den Schatten verlieren könnte, wenn man es suchte. Wenn man sie suchte.

»Noch ein Glas?«

Er sah auf. Will hielt das leere Glas in der Hand.

»Ja.«

»War das Steak in Ordnung?«

Caleb nickte und drehte sich wieder zur Tür.

Als Will zurückkam und ihm das Glas hinstellte, sprach Caleb ihn an.

»Die junge Frau, die gestern Abend hier reinkam, die in dem Stummfilmstar-Kleid – hatten Sie sie schon einmal gesehen?«

Will trommelte mit den Fingern auf den Tresen.

»Gestern Abend. Junge Frau. Stummfilmstar-Kleid. Da brauche ich es schon etwas genauer«, sagte er. »Gestern Abend hatten wir fünfhundert Gäste. Eine Menge davon waren junge Frauen. Und trugen Kleider.«

»Sie kam rein und ging wieder raus. Als wir hier nur zu dritt waren. Kurz bevor Sie mir Ihren Namen genannt haben.«

Der Barkeeper sah ihn nur kopfschüttelnd an.

Caleb begriff. Er saß hier mit Schnittwunden an Fingern und Stirn, für die er nur ein paar dünn klingende Erklärungen anzubieten hatte. Wenn Will ihm nichts über einen anderen Gast verraten wollte, sprach das wahrscheinlich für seinen gesunden Menschenverstand. Caleb hakte nicht nach.

»Dann lassen Sie mich etwas anderes fragen«, sagte er. »Absinth. Ist der inzwischen legal?«

Will entspannte sich und ging zum anderen Ende der Bar. Als er zurückkam, hielt er tiefgrüne Flaschen in beiden Händen.

»Das Gesetz ist vor fünf oder sechs Jahren geändert worden.«

»Ist es das Originalgetränk? Das, was van Gogh und Toulouse-Lautrec getrunken haben?«

»Der echte Stoff, aus Frankreich importiert. Mit Wermut gebrannt.«

»Haben Sie Berthe de Joux?«

Will sah ihn einen Moment an, dann nickte er.

»Danach fragen nicht viele.«

Caleb schob seinen Teller beiseite und stützte die Arme auf den Tresen.

»Vermutlich nicht.«

»Sie sollten die französische Art probieren. Mit einem Zuckerwürfel …«

»Und Eiswasser«, brachte Caleb den Satz zu Ende. »Im Alkohol müssen Öle enthalten sein, die vom Zucker und dem kalten Wasser gelöst werden – dadurch wird die Flüssigkeit milchig, stimmt’s?«

»Sind Sie Chemiker?«

»So etwas Ähnliches.«

»Wenn diese Wolke entsteht, beim Zugeben des Eiswassers, sprechen die Franzosen von louche.«

»Was bedeutet das?«

Will zuckte die Achseln. Er nahm die beiden Flaschen, stellte sie weg und kam mit einer Flasche Berthe de Joux und dem Zubehör für einen Absinthcocktail zurück. Er goss dreißig Milliliter Absinth ins Glas und legte den geschlitzten Löffel darüber. Dann legte er den Zuckerwürfel auf den Löffel und reichte Caleb die Karaffe.

Langsam ließ Caleb das Eiswasser über den Zucker tröpfeln, Will schaute zu.

»La fée verte«, sagte er, als die Flüssigkeit ihre Farbe veränderte.

»Was heißt das?«, fragte Caleb. »Dieser Spruch mit verte? Was Sie gerade gesagt haben?«

»Die grüne Fee«, erklärte Will und nahm die Karaffe. »So haben diese Typen das Getränk genannt. Van Gogh und seine Kumpel.«

»Und dieses Gerede über Halluzinationen? Ist das nicht nur ein Mythos?«

»Sie sind der Chemiker«, sagte Will. »Lassen Sie es sich schmecken.«

Caleb hob das Glas und atmete ein. Er schloss die Augen und konnte ihr Bild mühelos heraufbeschwören. Die Berührung in seinem Nacken, als sie ihm ihren Dank ins Ohr gehaucht hatte, ihre kühle, leichte Hand. Ihren Nachtschattenduft. Er stellte sich vor, wie ihre elfenbeinfarbenen Finger nach der Kante einer Kinoleinwand griffen, wie ihre Muskeln sich anspannten, wie sie sich aus einem Stummfilm heraus und in diese Welt hineinkämpfte. Er führte das Glas an die Lippen und trank den Absinth in einem einzigen langsamen Zug. Dann stellte er das Glas ab, stützte die Ellbogen auf den Tresen und seinen Kopf in die Hände.

Um Mitternacht verließ er das Palace Hotel und blieb vor der roten Neonreklame stehen: HOUSE of SHIELDS. Die Buchstaben flackerten mit einem leisen Summen. Ein leerer Pappbecher wurde mitten über die Straße geweht, wo er holprige, ungleichmäßige Bögen beschrieb. Vor ihm parkte ein schwarzer SUV vor einem Hydranten. Das einzige andere Auto im Umkreis von zwei Blocks war sein eigenes. Er war nicht überrascht, als es zu regnen anfing.

»Das ist sinnlos«, sagte er.

Er ging auf die Tür der Bar zu, die sich öffnete, ehe er sie erreichte. Zwei Männer kamen heraus. Der ältere rückte seinen Fedora zurecht, hielt aber inne, als er Caleb sah. Er streckte den Arm aus, um den Mann hinter sich zu bremsen, der daraufhin in der Tür stehen blieb.

Der ältere der beiden musterte Caleb.

»Wollen Sie gerade rein?«

Er hatte graue Bartstoppel und einen grau melierten Schnurrbart. Er wirkte müde, aber nicht so, als hätte er getrunken. Aus seinem Mantel zog er ein Ledermäppchen mit einem Abzeichen. Caleb sah den goldenen siebenzackigen Stern. Es war gerade hell genug, um die Aufschrift lesen zu können, bevor der Mann das Mäppchen zuklappte und wieder einsteckte.

»Das wollte ich. Inspector.«

»Sind Sie Stammkunde?«

»Noch nicht, aber vielleicht demnächst.«

»Waren Sie gestern hier?«

Caleb nickte. Der Detective wandte sich seinem Partner zu.

»Gib mal her, Garcia.«

Der andere Mann reichte ihm ein Stück weißes, rechteckiges Papier. Ein Foto wahrscheinlich, aber Caleb konnte es nicht sehen. Der Detective drückte es sich an die Brust, damit es nicht nass wurde.

»Wann waren Sie gestern hier?«

»Ab Mitternacht, bis kurz nach zwei wahrscheinlich. Ich bin nicht ganz sicher.«

»Lass uns im Wagen reden«, sagte Garcia. »Komm, es regnet.«

»Also gut«, sagte der ältere Detective. »Machen wir es ordentlich. Hätten Sie etwas dagegen, sich zu uns ins Auto zu setzen?«

»Was soll das werden?«

»Nur ein paar Fragen.«

»Über gestern Abend?«

»Lassen Sie uns im Wagen reden, wie Garcia vorgeschlagen hat.«

»Was spricht dagegen, es hier zu besprechen?«

»Es regnet«, sagte Garcia.

»Es geht nur um ein paar Fragen. Wir werden nicht mit Ihnen wegfahren.«

»Also gut.«

Sie gingen zu dem schwarzen Suburban, Caleb zwischen den beiden Detectives. Wieder griff Garcia in seine Manteltasche, diesmal zog er einen Schlüsselanhänger hervor. Er drückte den Knopf, mit einem Aufblinken der Nebelleuchten wurden die Türen entriegelt. Der ältere Detective öffnete für Caleb die hintere Tür.

»Rutschen Sie rüber. Ich setze mich neben Sie.«

»Okay.«

Er setzte sich ans andere Ende der Rückbank, der Polizist stieg ein und schloss die Tür. Garcia nahm auf dem Fahrersitz Platz, schlug die Tür zu, schaltete die Innenbeleuchtung ein.

»Besser so?«, fragte der ältere Polizist seinen Partner.

»Ja.«

Der Mann neben Caleb wandte sich ihm zu und streckte ihm die Hand entgegen. Zwischen den Fingern hielt er eine Visitenkarte.

»Inspector Kennon. Da vorne sitzt Inspector Garcia – er ist in L.A. aufgewachsen, deshalb versteht er nichts vom Wetter.«

Caleb nahm die Karte entgegen, Kennon betrachtete die Verbände an seinen Fingern. Garcias braune Augen sahen durch den Rückspiegel zu. Als er Calebs Blick begegnete, zeigte er kein Anzeichen von Verlegenheit.

»Sie sind also gegen Mitternacht ins House of Shields gegangen und etwa zwei Stunden geblieben. Ist das richtig?«

»Ja.«

»Was haben Sie getrunken?«

»Jameson und Guinness. Drei Runden, würde ich sagen.«

»Sind Sie allein oder mit einer Gruppe gekommen?«

»Allein. Und ich bin auch allein gegangen.«

»Sind Sie aus der Stadt oder haben Sie geschäftlich hier zu tun?«

»Ich wohne hier. Warum fragen Sie?«

Kennon ignorierte ihn.

»Was ist mit Ihrer Stirn passiert?«

»Hören Sie, das hat nichts … Ich hatte am Samstagmorgen Streit mit meiner Freundin. Sie ist explodiert und hat ein Glas nach mir geworfen. Ich habe das Haus verlassen, um wieder runterzukommen, und im Palace Hotel übernachtet. Gleich hier.« Er zeigte aus dem Fenster, aber Kennon ließ ihn keine Sekunde aus den Augen. »Gegen Mitternacht bin ich rübergegangen in die Bar, um etwas zu trinken.«

»Worum ging es bei dem Streit?«

»Um persönliche Dinge. Ich sehe nicht, was das hiermit zu tun hat.«

»Was es womit zu tun hat?«, fragte Kennon. Seine Brille mit Drahtgestell war ein Stück die Nase heruntergerutscht, er sah Caleb über die Gläser hinweg an.

»Warum verraten Sie es mir nicht?«

Er tastete nach dem Griff der Tür und öffnete sie einen Spaltbreit, damit sie ihn nicht einschließen konnten.

»Schließen Sie die Tür«, sagte Garcia.

»Wenn ich sie schließen soll, müssen Sie mich festnehmen. Wenn Sie nur Fragen stellen wollen, machen Sie weiter. Aber die Tür bleibt offen.«

Kennon schob nur seine Brille hoch.

»Lass nur«, sagte er zu seinem Kollegen. »Ist doch egal. Wenn er nicht reden will, kann er gehen.«

»Prima«, sagte Garcia. »Soll er ruhig nass werden.«

»Und die Hand?«, fragte Kennon. »War sie das auch?«

»Ich hatte meine Schlüssel nicht mitgenommen, da habe ich eine Scheibe eingeschlagen. Das ist nicht verboten, es ist mein eigenes Haus.«

»Würde es Ihnen etwas ausmachen, sich auszuweisen?«

»Kein Problem.«

Caleb beugte sich vor, um in seine Gesäßtasche zu greifen. Kennons Hand verschwand in seinem Mantel, tauchte aber leer wieder auf, als er Calebs Portemonnaie sah. Caleb zog seinen Führerschein heraus und warf ihn auf den Sitz. Kennon nahm ihn in die Hand, warf einen kurzen Blick darauf und reichte ihn Garcia weiter. Der legte ihn auf ein Klemmbrett und machte sich daran, die Daten zu notieren.

»Ist die Adresse aktuell?«, fragte Kennon.

»Ja.«

»Hübsche Straße. Was machen Sie beruflich, Mr Maddox?«

Garcia hörte auf zu schreiben und beobachtete sie, ohne den Kopf zu drehen.

»Ich leite das Labor für toxikologische Untersuchungen am UCSF Medical Center.«

Im Rückspiegel sah Caleb, wie Garcia seinem Kollegen einen schnellen Blick zuwarf, ehe er sich wieder dem Klemmbrett widmete. Der Stift machte ein trockenes, kratzendes Geräusch.

»Dann sind Sie Arzt?«

»Ich bin Wissenschaftler.«

»Kennen wir uns irgendwoher?«

Kennon war ein Stück älter als er, wahrscheinlich ein oder zwei Jahre vor dem Ruhestand. Als Caleb zwölf war, dürfte er ein junger Streifenpolizist gewesen sein. Es war leicht auszurechnen, was Kennon offenbar auch schon getan hatte, sonst hätte er nicht gefragt. Caleb spürte den Absinth in seinem Blut, warm und lebendig. Am liebsten hätte er sich darin eingehüllt, wäre er irgendwo tief in sich selbst verschwunden, wo es keine Fragen und keine Antworten mehr gab, nur noch diese reine Wärme und die Erinnerung an die Lippen der Frau ganz dicht an seinem Ohr.

»Mr Maddox?«

»Ich glaube nicht, dass wir uns schon mal begegnet sind«, antwortete Caleb. »Und falls doch, kann ich mich nicht daran erinnern.«

»Wahrscheinlich haben Sie recht. Ich rede mit so vielen Menschen, dass die vielen Gesichter nach einer Weile miteinander verschmelzen.«

»Sicher.«

Garcia gab Caleb den Führerschein zurück, der ihn zusammen mit Kennons Karte ins Portemonnaie steckte und es wieder in die Hosentasche schob.

Als er wieder aufblickte, sah er, dass Kennon das Foto in der Hand hielt, das Garcia ihm draußen gereicht hatte. Caleb nahm es und warf einen Blick auf die 10×15 Zentimeter große Aufnahme. Es war ein vergrößertes Führerscheinbild. Ein Mann mittleren Alters mit weißem Hemd und Krawatte vor einem hellgrauen Hintergrund.

»Kennen Sie ihn?«

Caleb hielt das Foto näher ans Licht.

»Ob ich ihn kenne? Nein.«

»Aber Sie haben ihn schon mal gesehen.«

»Vielleicht gestern Abend, am anderen Ende der Bar. Da war eine Gruppe Männer, sechs oder sieben. Ein paar davon haben sich umgedreht, als ich reinkam, und mich gemustert. Er könnte dabei gewesen sein.«

»Was meinen Sie mit gemustert?«, fragte Kennon.

»Bloß … Man hört, dass hinter einem die Tür aufgeht, und dreht sich um. Um zu sehen, wer kommt. Das meine ich.«

»Hat es Sie gestört?«

Caleb schüttelte den Kopf.

»Ich hätte es auch so gemacht.«

»Wenn Sie ein paar von den Männern sehen würden, mit denen er zusammen war, würden Sie sie erkennen?«

»Vielleicht auf Fotos.«

»Können Sie sie beschreiben?«

Caleb schüttelte den Kopf.

Eine Weile herrschte Schweigen, sie lauschten dem Regen auf dem Metall des Autodachs. Dann klopfte Kennon mit seinem goldenen Ehering gegen das Fenster. Garcia drehte sich um.

»Lass ruhig den Motor laufen, wenn du willst. Damit es ein bisschen wärmer wird.«

Garcia steckte den Schlüssel ins Zündschloss und ließ den Wagen an. Nach einer Weile drehte er die Heizung hoch. Caleb spürte die warme Luft an seinen Knöcheln. Noch immer schmeckte er bei jedem Ausatmen den Absinth. Beim nächsten Mal, hatte sie gesagt. Wie ein Versprechen.

»Haben Sie gesehen, wie er gegangen ist?«

»Wie bitte?«

»Haben Sie heute etwas getrunken?«

»Ich habe im Palace Hotel gegessen, also ja.«

»Sie essen und trinken etwas dazu«, sagte Kennon. »Das gehört zusammen.«

»Das habe ich nicht gesagt.«

»Der Mann auf dem Foto. Haben Sie gesehen, wie er ging?«

Caleb schüttelte den Kopf.

»Ich glaube nicht. Als die letzte Runde ausgerufen wurde, bin ich gegangen. Ein paar Gäste waren noch da. Ich weiß nicht, ob er dabei war.«

»Haben Sie in der Bar mit jemandem gesprochen?«

»Mit dem Barkeeper. Um meine Drinks zu bestellen.«

»Sonst mit niemandem?«

»Nein.«

Die Lüge kam flüssig, ohne Zögern. Er begriff nicht, was zwischen ihm und der Frau im House of Shields abgelaufen war, war aber entschlossen, mit niemandem darüber zu sprechen. Am allerwenigsten mit Kriminalbeamten, die ihm nicht verrieten, worum es eigentlich ging. Eher würde er ihnen jedes Details seines Streits mit Bridget verraten, als sich dazu zu äußern, wie es sich angefühlt hatte, neben der Frau zu sitzen, sie in sein Ohr flüstern zu lassen.

»Da drin gibt es keinen Fernseher. Keine Musik. Sie haben mit niemandem gesprochen. Hatten Sie ein Buch dabei oder so etwas?«

Er schüttelte den Kopf.

»Ich habe nur dagesessen.«

»Nur getrunken. Und an Ihre Freundin gedacht.«

»Und mich um meine eigenen Angelegenheiten gekümmert. Ich habe nicht viel auf andere Leute geachtet – außerdem war ich ziemlich betrunken.«

»Wo sind Sie danach hingegangen? In einen Laden, der die ganze Nacht geöffnet hat?«

»Nur über die Straße. In mein Hotelzimmer.«

»Arbeitet der Parkservice um diese Zeit noch?«

»Keine Ahnung. Ich bin nicht gefahren. Ich musste nur über die Straße.«

»Hat Ihnen jemand die Tür geöffnet?«

»Nein.«

»Welche Tür haben Sie benutzt?«

Caleb wandte den Kopf und schaute durch das Wagenfenster zum Hotel auf der anderen Straßenseite. Er sah den Stand des Parkservice, wo er die Frau gesehen hatte. Wo sie sich umgedreht und seinen Blick erwidert hatte, als hätte sie auf ihn gewartet.

»Die da drüben«, sagte Caleb und deutete auf den Eingang, den er benutzt hatte.

»Sind Sie direkt auf Ihr Zimmer gegangen?«

Caleb nickte. »Und das habe ich erst mittags wieder verlassen – das Zimmermädchen hat mich geweckt.«

Kennon wechselte im Rückspiegel einen kurzen Blick mit Garcia, schob seine Brille erneut hoch und betrachtete noch einmal ausgiebig Calebs Stirn.

»Gut, Mr Maddox«, sagte er schließlich. »Danke für Ihre Hilfe.«

Kennon öffnete die Tür, stieg aus und wartete, bis Caleb herübergerutscht und hinaus in den Regen getreten war.

»Falls Ihnen noch etwas einfällt, finden Sie meine Nummern auf der Karte. Vorne die Büronummer, hinten das Handy.«

Kennon warf die Tür zu und legte eine Hand auf die Motorhaube. Garcia schaltete die Scheinwerfer ein. Ihr Licht erfasste die Regentropfen, die auf den bereits nassen und glänzenden Asphalt fielen.

»Der Kerl auf dem Foto, was hat er gemacht?«, fragte Caleb.

»Er? Er hat nichts getan. Er ist tot.«

Kennon rückte seinen Fedora zurecht und trat an die Beifahrertür. Er stieg ein, der Suburban setzte sich in Bewegung. Caleb steckte die Hände in die Taschen und sah dem SUV nach. Er fuhr bis zum Ende des Blocks, wo er kurz hinter seinem geparkten Wagen hielt, die Scheinwerfer auf das Kennzeichen seines Wagens gerichtet. Dann fuhren die Polizisten wieder an und bogen, ohne zu blinken, an der nächsten Kreuzung links ab.

VIER

Caleb saß bei laufender Heizung in seinem Wagen. Er wartete, bis er zu zittern aufhörte und das Wasser in seinen Haaren und auf dem Mantel zu verdunsten begann.

»Fahr einfach nach Hause«, sagte er laut zu sich selbst.

Fahr einfach nach Hause, geh morgen früh arbeiten und warte, dass Bridget anruft. Setz dich eine Weile an den Kamin und geh dann schlafen. Wenn das nicht funktioniert, wenn der Geruch ihrer Haare auf deinem Kissen dich nicht schlafen lässt, schenk dir einen kräftigen Schlummertrunk ein. Oder zwei. Gib dir die Kante. Aber fahr um Himmels willen nach Hause.

Er stieg aus, schloss den Wagen ab, ging die anderthalb Blocks bis zum House of Shields und trat ein. Als sich die Tür hinter ihm schloss, blieb er einen Moment stehen, damit seine Augen sich an die Dunkelheit gewöhnen konnten. Heute Abend arbeitete ein anderer Barkeeper, allein. Von ihm abgesehen war Caleb die einzige Person im Raum. Er durchquerte die Bar, seine nassen Schuhe blieben bei jedem Schritt an den Bodenfliesen kleben. Er setzte sich auf denselben Platz wie am Abend zuvor und strich mit zwei Fingern sanft über den Ledersitz des Nachbarhockers.

Der Barkeeper kam zu ihm herüber.

»Haben Sie noch geöffnet?«, fragte Caleb.

»Bis zwei. Aber nichts fegt einen Laden so gründlich leer wie die Cops. Auch einen anständigen Laden. Mach das Licht an, dann verziehen sich die Kakerlaken. Haben die Cops Sie draußen angesprochen?«

»Ja.«

»Ich hab’s gesehen. Hat länger gedauert.«

»Gründlich sind sie, das muss man ihnen lassen.«

»Gestern Abend hatte ich keine Schicht«, erklärte der Barkeeper. »Deshalb konnte ich nicht viel sagen. Aber den Kerl habe ich häufiger gesehen. Schon seltsam, dass er einfach so verschwindet. Und tot aufgefunden wird.«

»Haben die Cops Ihnen irgendwelche Einzelheiten verraten?«

»Nur dass sie ihn gefunden haben. Seine Leiche. Dass die Umstände verdächtig wären. Sie wollten wissen, mit wem er gestern Abend zusammen war und wohin er nachher gegangen ist.«

»Wer war der Mann?«

»Ein Banker. Vielleicht auch ein Anwalt«, sagte der Barkeeper und schüttelte den Kopf. »Ich habe ihn nie gefragt. Er hieß Richard. Kannten Sie ihn?«

»Ich war gestern Abend zum ersten Mal hier.«

»Wissen Sie, es ist nicht die Regel. Dass unsere Gäste getötet werden, meine ich. Ehrlich gesagt bin ich ein bisschen durch den Wind.«

Er schaute von dem Weinglas auf, das er gerade abtrocknete. Caleb registrierte eine Reaktion, an die er sich fast schon gewöhnt hatte: das langsame Wandern des Blicks von seiner Stirn zu den Fingern hinunter und wieder hoch. Ein leises Klicken, als hätte sich eine Verbindung zwischen zwei Gedanken hergestellt.

»Ja, ich auch«, sagte Caleb.

Er zuckte die Achseln und bemerkte, dass der Barkeeper sich entspannte. Der Mann stellte das Glas weg, die Spannung in seinen Schultern löste sich. Dann wandte er sich wieder zu Caleb um.

»Wissen Sie, was das Seltsamste ist?«

»Was denn?«

»Sein Auto. Der Typ kommt immer mit dem Wagen und stellt ihn draußen ab. Trinkt ein paar Gläser und fährt wieder nach Hause. Ich habe sein Auto gesehen, in meinen Zigarettenpausen. Ein BMW, einer dieser SUVs.«

»Okay.«

»Als ich heute zur Arbeit kam, habe ich ihn fünf Blocks weiter an der Straße stehen sehen.«

»An der New Montgomery?«

Der Mann nickte.

»Ich habe mir nichts dabei gedacht, schließlich wusste ich nicht, dass er vermisst wird. Dann tauchen die Cops auf, alles geht drunter und drüber, ich führe einen der Detectives hin …«