5,90 €

Mehr erfahren.

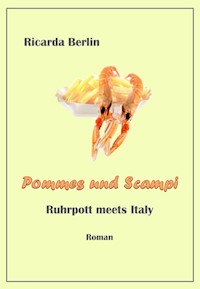

- Herausgeber: tredition

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Tanja Karpinski ist die Tochter von bodenständigen, einfachen Eltern aus dem Ruhrpott, die es mit viel Fleiß und Geschäftstüchtigkeit zu mehreren Imbiss-Buden und damit zu Wohlstand gebracht haben. Doch Tanja leidet ein bisschen unter dem "kulturellen Background" ihrer Lieben, vor allem, nachdem sie ihre Freundin Lioba kennenlernt, die aus einer vornehmen Akademiker-Familie stammt. Tanja ist eher still und zurückhaltend, ziemlich ambitions- und leidenschaftslos, aber das ändert sich schlagartig, als sie sich am Ende ihres Studiums in Luigi, einen Italiener verliebt und ziemlich schnell zu ihm nach Italien zieht. Hier lernt sie nun ihre neue und völlig andersartige Familie kennen, aber auch die ist gewöhnungsbedürftig und sie muss sich mit vielen neuen Gegebenheiten auseinandersetzen und sich auch noch einer anderen Herausforderung stellen: Roberta, der selbstsicheren und attraktiven Kollegin von Luigi.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 435

Veröffentlichungsjahr: 2014

Ähnliche

www.tredition.de

Tanja Karpinski ist die Tochter von bodenständigen, einfachen Eltern aus dem Ruhrpott, die es mit viel Fleiß und Geschäftstüchtigkeit zu mehreren Imbiss-Buden und damit zu Wohlstand gebracht haben. Doch Tanja leidet ein bisschen unter dem „kulturellen Background“ ihrer Lieben, vor allem, nachdem sie ihre Freundin Lioba kennenlernt, die aus einer vornehmen Akademiker-Familie stammt.

Tanja ist eher still und zurückhaltend, ziemlich ambitionsund leidenschaftslos, aber das ändert sich schlagartig, als sie sich am Ende ihres Studiums in Luigi, einen Italiener verliebt und ziemlich schnell zu ihm nach Italien zieht.

Hier lernt sie nun ihre neue und völlig andersartige Familie kennen, aber auch die ist gewöhnungsbedürftig und sie muss sich mit vielen neuen Gegebenheiten auseinandersetzen und sich auch noch einer anderen Herausforderung stellen:

Roberta, der selbstsicheren und attraktiven Kollegin von Luigi.

Ricarda Berlin, geboren 1951 in Recklinghausen, zwei Kinder, zog 1990 mit ihrer Familie nach Italien, wo sie bis heute im „Centro“ lebt.

Schon immer hat sie gerne Kurzgeschichten und Märchen für ihre Kinder und Freunde geschrieben, aber seit wenigen Jahren hat sie endlich Zeit, ihre Erlebnisse auf heitere Art in Romanform zu erzählen.

Dieses Buch widme ich André, Ricarda Sarah und Federico!

Ricarda Berlin

POMMES und

www.tredition.de

© 2014 Ricarda Berlin

Umschlag-Foto : Mirella Powlawski

Umschlaggestaltung : Renate Langolf

Verlag: tredition GmbH, Hamburg

ISBN

978-3-8495-5094-3

ISBN e-book:

978-3-8495-7609-7

Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages und des Autors unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.

Zu diesem Buch:

Alle Personen und Handlungen sind frei erfunden. Ich habe mit diesem Buch lediglich versucht einen Bogen zu spannen zwischen den beiden Regionen, die ich ganz besonders liebe, nämlich dem Ruhrgebiet und seinen Bewohnern, vor allem wie sie einmal waren, und dem Centro von Italien mit seinen liebenswerten und herzlichen, aber auch auf ihre Art ganz eigenen Menschen.

Es würde mich sehr freuen, wenn mir dieses nach Meinung der Leser gelungen ist.

Ich entschuldige mich vorab bei allen Bewohnern der Stadt Duisburg, da ich mit diesem Roman den Eindruck erwecken könnte, dass man in dieser Stadt einem gewissen kulturellen und sprachlichen Background erlegen ist. Dem ist natürlich nicht so und selbstverständlich beherrscht man dort auch ein ganz ausgezeichnetes Hochdeutsch - im Gegensatz zu vielen anderen deutschen Gebieten!

Außer Rom und Pescara sind alle Ortsbezeichnungen in Italien erfunden. Allerdings gibt es durchaus diese Ortschaften! Sie liegen im nördlichsten Bereich der Abruzzen und ich sehe vor meinem inneren Auge genau all die kleinen Gässchen, Plätze, Häuserreihen… und den herrlichen Blick auf die tiefblaue Adria und das liebliche Panorama der umliegenden Hügelketten bis hin zum majestätischen Gran Sasso. Es gibt sie tatsächlich, diese Orte, und es lohnt sich durchaus, sie finden zu wollen!

„Chi lascia la strada vecchia per la nuova, sa quel che lascia ma non quel che trova.“

1. Kapitel

Um es vorab zu sagen: ich liebe meine Eltern sehr und vermisse sie, wenn ich sie länger nicht gesehen habe, denn sie sind lieb, herzlich, großzügig, aufgeschlossen und fröhlich. Es hat auch nie ernsthafte Probleme zwischen uns gegeben, denn ich bin ihr Ein und Alles, ihre Tochter auf die sie stolz sind und der sie alles verzeihen.

Ihr einziger Nachteil ist: sie sind manchmal ein kleines bisschen peinlich.

Es fängt schon bei meiner Namensgebung an, denn es reichte nicht nur unser Nachname Karpinski, nein - sie gaben mir den schön dazu passenden Vornamen Tatjana.

„Wenn schon Ruhrpott-Adel, dann auch richtig, datt klingt doch, wie ‘ne polnische Gräfin!“, entgegnete mir damals mein Vater, als ich ihm in meiner Pubertät deswegen mal Vorwürfe gemacht hatte. Zum Glück nannten mich die meisten schon nach kurzer Zeit nur Tanja, was ich irgendwie erträglicher fand.

Zu meiner Familie gehören da noch die zwei Omas, in unserer Familie mit zwei mm’s gesprochen, also die „Ommas“, beide verwitwet, die ich in den ersten Jahren Mama-Omma oder Papa-Omma nannte, um sie zu unterscheiden.

Wir alle stammen aus dem tiefsten Kohlenpott, aus einem Vorort von Duisburg. Der Mann von Mama-Omma war am Ende sogar Revier-Steiger

„Datt war echt ein Sprung inne Karriereleiter!“, pflegte diese zu sagen.

Die andere dagegen war nur die Witwe eines einfachen Hauers…

„…aber von einen echten Held!“, wie wir öfter zu hören bekamen, denn er, der uns auch den schönen Namen Karpinski hinterlassen hatte, rettete einst drei Kumpel, die in einem Stollen nach einem Gebirgsschlag festsaßen. Als die drei dann bereits im sicheren Aufzug waren, löste sich ein Stein und traf meinen Opa tödlich am Kopf.

Da ich von der anderen Seite den Namen Safranzky geerbt hätte, haderte ich irgendwann auch nicht mehr mit meinem Schicksal und nahm meine Namen hin.

Irgendwie war klar, dass mein Vater in der Tradition weitermachte und ebenfalls in den Bergbau ging. Er heißt Leo, wie die Siegertaube aus dem Taubenschlag von meinem Opa, die ihm im Brieftaubenverein eine Menge Preise und sogar ein wenig Geld gebracht hatte.

Meine Mutter Anne-Marie, kurz Annemie genannt, begann dagegen zunächst eine Lehre als Friseuse, die sie jedoch abbrechen musste, da ihre Haut allergisch auf all die chemischen Produkte reagierte. Pragmatisch, wie Menschen in meiner Heimat nun mal eben sind, folgerte ihre Familie nun, dass sie eben nur Kontakt zu natürlichen Stoffen haben dürfe, und was ist natürlicher als frisches Fleisch? Also wurde sie Fleischerei-Fachverkäuferin und legt auch Wert auf den ganzen Titel, um klar zu machen, dass sie eine echte Lehre absolviert hatte, wobei sie das Wort „Fach“ dabei immer besonders betonte. Sie blieb der Metzgerei, in der sie die Ausbildung beendete, treu und lernte darum mit fast fünfundzwanzig Jahren auch irgendwann meinen Vater kennen, der dort Kunde war.

Die beiden mochten sich auf Anhieb, und es begann eine große Liebe, die bis heute hält. Aber zunächst war ihre Zukunft sehr vage, denn es begann die Zeit der Zechen-Stilllegungen, und mein Vater bangte stets um seinen Arbeitsplatz.

An irgendeinem Sonntag nach ihrer Verlobung lud meine Mutter ihn nach Dinslaken auf die Trabrennbahn ein. Mein Vater setzte dort zum allerersten und allerletzten Mal auf ein Pferd und gewann einige Tausend Mark.

„Datt iss ‘n Zeichen von da oben!“, meinte er, und als sich ein weiteres Zeichen zeigte, indem man den Mitarbeitern seiner Zeche Mathilde II, die freiwillig kündigten, eine ordentliche Abfindung bot, nahm er diese an und quittierte den Dienst unter Tage.

„Watt willze jetz machen?“, fragte Annemie ihren Leo.

„Datt wird mich der Himmel schon zeigen!“, meinte mein Vater, fuhr danach auf dem Ruhrschnellweg zu nah auf und beim Bremsen direkt in einen Camping-Anhänger hinein. Der Anhänger entpuppte sich als Pommes-Wagen, dessen Besitzer über den Unfall heilfroh war, da er den Schaden als Totalschaden deklarieren konnte, obwohl es gar nicht so schlimm war, er hatte nur keine Lust mehr, von Kirmes zu Kirmes zu fahren und dort Pommes zu verkaufen.

Das war das dritte Zeichen des Himmels, wie mein Vater es empfand. Er kaufte den Anhänger für sehr wenig Geld und er und sein Freund Harald brachten ihn total auf Vordermann. Mit dem gewonnenen Geld kaufte er neue Fritteusen, Grill und Herdplatten und nun war auch die Fleischerei-Fachverkäuferin gefragt, die die Qualitätsware bei ihrem Chef zum Sonderpreis bekam.

Vielleicht hatten die beiden nie eine große schulische Leistung gezeigt, aber ihr Fleiß und Geschäftssinn waren unglaublich. Keine Kirmes, kein Fußballereignis, das die beiden nicht aufsuchten und „Leos Frittenbude“ war schon bald bekannt, da Qualität, Hygiene und Freundlichkeit alle Voraussetzungen erfüllten. Auch der richtige Tonfall kam bei den Kunden an, und wenn dann einer sagte: „Eine Tüte Pommes und mach mich auch ein Bier!“, fragte mein Vater stets:

„Und? Willze die Pommes rot oder weiß?“, und wenn der Kunde zögerte, sagte er:

„Gut! Ich mach dich datt beides!“, und ließ sich das nicht extra bezahlen.

In kürzester Zeit verdienten sie eine Menge Geld, eröffneten auch neue Imbissbetriebe und mussten dann ganz schnell heiraten, da ich bereits unterwegs war. Da beide mit zunehmendem Wohlstand auch an Körperfülle zunahmen, merkten sie zunächst gar nicht, dass ich schon lange auf dem Wege war. Ein Einzelkind jedoch blieb ich weniger, weil ich etwa eine schwere Geburt war, sondern mehr, da meine Mutter die letzten Wochen der Schwangerschaft im Krankenhaus verbringen musste und dort - mittlerweile sehr aufgedunsen - auf geringe Flüssigkeitszufuhr eingeschränkt wurde. Die schlimmen Wehen, bei denen sie immer: „Mein lieber Scholli! Mein lieber Herr Gesangsverein!“ stöhnte, waren sogar weniger traumatisch als die „Durststrecke“ vorher.

„Datt war wie inne Sahara!“, pflegte sie diese Erzählungen auszuschmücken

“… Da träumze schon von grünen Salat und saure Äpfel, sonn’ Durst hasse! Aber nich mal datt krisse!“

Nach der Geburt nahm sie einfach nicht mehr ab. Wenn man pingelig ist, könnte man sogar behaupten, dass sie nach der Geburt sogar ein bisschen mehr wog als am Tag vorher. Wurde sie auf diese Tatsache mal angesprochen, kam ihr unlogischer Kommentar:

“Tja, datt iss eben so bei eine Schwangerschaft! Ein bissken Schwund iss immer!“.

Erschwerend kam hinzu, dass sie hautenge Leggings, Miniröcke und knallenge Oberteile liebte. Ihre Lieblingsfarbe war eindeutig ein kräftiges Pink, was man am Lippenstift, dem Nagellack und den Plastik-Ohrclips unschwer erkennen konnte. Gottseidank hatte sich das kräftige Pink mit zunehmendem Alter in ein kräftiges Blassrosa gewandelt, was aber dennoch sehr im Kontrast zu ihrer blassen Haut, den blassblauen Augen und dem platinblonden Haar, das zu einer kolossalen Aufsteckfrisur toupiert war, stand.

Hier kommt meine Tante Friedchen ins Spiel.

Friedchen, die eigentlich Elfriede heißt, ist die jüngste Schwester meiner Mama-Omma, ein absoluter Spätnachkömmling - ein kleiner Unfall in den vermeintlichen Wechseljahren und deshalb nur knapp 8 Jahre älter als meine Mutter. In ihr fand meine Mutter wohl auch das modische Vorbild, da sie eher ihre große Schwester als ihre Tante ist, und sie war auch die Besitzerin des Friseursalons, in dem meine Mutter vergeblich ihre erste Lehre begann.

Tante Friedchen ist eiserne Junggesellin, aber dennoch keine Kostverächterin, was Männer betrifft. Es war besser, sich vor jedem Fest zu informieren, wie der jeweilige Begleiter gerade zurzeit hieß, da sich das recht schnell änderte. Daran war aber nicht etwa eine unmoralische Einstellung Schuld, sondern - ganz im Gegenteil - der ausgeprägte Emanzipationsgeist meiner Tante. Hatte es mal einer bis in ihr Bett geschafft, wurde er danach einigen Härtetests unterzogen und nicht etwa nur in der Nacht! Es folgten vielmehr schlimme Tage und gemeine Prüfungen. Zunächst mal wurde er aufgefordert, Frühstück zu machen. Scheiterte er schon an dieser Aufgabe, konnte er gleich gehen und wurde aus dem Telefonregister gestrichen. In den nächsten Tagen musste er nun weitere Hausaufgaben bewältigen, wie Geschirrspülen, Abfall runterbringen, einkaufen und Wäsche aufhängen (Waschen wurde nicht vorgesehen, da zwei Kandidaten einmal teure Dessous bei 60 Grad gewaschen hatten). Nahmen sie auch das noch klaglos und lächelnd hin, ließ sie sie dann einmal pro Woche einen ganzen Abend vergebens auf sich warten und erschien erst sehr spät nach ihrem Kegelabend mit all ihren beschwipsten Freundinnen aus dem Kegelclub „6 heiße Kugeln“, obwohl sie sieben Frauen waren. Von nun an musste der Kandidat kichernde, kreischende Weiber, zotige Witze und manchen derben Schlag auf den Oberschenkel ertragen. Nahm er auch dies noch klaglos hin, gehörte er echt zur engen Wahl.

Aber viele fühlten sich auch echt wohl im „Penthouse“ meiner Tante Friedchen mit einem riesigen Dachgarten, auf dem sich ein großer Kühlschrank voll mit Bier, Sekt, Schnaps und eingelegten Rollmöpsen befand und der einen unglaublichen Blick auf die Dächer und Antennen unseres Duisburger Vorortes bot. Die große, moderne Küche versprach mehr, als sie hielt, aber dafür gab es ja zu jeder Tageszeit Gutes von meinen Eltern. Zum großen Schlafzimmer habe ich keine Informationen.

Im selben Gebäude unten war ihr Laden „Salon Elfi“ in - natürlich - pinkfarbenen Lettern auf dem Schaufenster und zart-duftigen Tüllgardinen an den Seiten.

Die letzte große Hürde für einen möglichen Heiratskandidaten war dann ein Familienfest mit uns allen. Nach leckerem Essen und reichlichem Trinken, sah sich nun so ein Kandidat unserer lauten Familie ausgesetzt, in der jeder unablässig versuchte, irgendwelche Anekdoten zum Besten zu geben, was angesichts des Duisburger Temperaments gar nicht so einfach ist. Wer das überstand, musste Tante Friedchen echt lieben. Und das war wohl nur einer: Heiner!

Er war der einzige, der alles klaglos lächelnd hinnahm, still ertrug, was nicht zu umgehen war, stets eine gute Miene zum bösen Spiel machte und sich sogar animiert fühlte, ihr wegen der allzu großen Zuneigung unserer Familie ihm gegenüber, an einem Abend irgendwann vor allen einen Heiratsantrag zu machen.

Zum ersten Mal schwieg unsere Familie einige wenige Minuten betroffen und gerührt, auch Tante Friedchen, die sogar vor ihrer Antwort ins Bad musste, um sich den eisgrauen Lidschatten und die nachtblaue Wimperntusche von der Wange zu wischen, musste sich zusammennehmen, um dann, als sie frisch geschminkt zurückkam, sehr förmlich auf den Antrag zu erwidern:

„Heiner, mein Lieber, ich nehme deinen Antrag an. Ich sach dich dann später noch, wann!“

Dann wurde das gemacht, was man in meiner Familie besonders liebte: gefeiert.

Von nun an gehörte er zur Familie, obwohl sie allerdings dann doch nie geheiratet haben. Genau genommen, haben sie sich sogar getrennt, aber als Freunde. Als nach weiteren 3 Jahren immer noch keine Heirat geplant war, fragte die Familie doch mal kurz nach:

„Sach ma, Friedchen, iss eigentlich alles in Ordnung mit Heiner?“

„Ja sicher! Warum fragt ihr?“

„Ich mein ja nur! Ihr wolltet doch ma heiraten!“

„Ja, schon. Aber ich weiß nich! Der iss lieb und nett und alles, der macht auch alles, iss ‘n echt guter Kerl, aber der iss auch irgendwie ein bissken langweilig!“

„Aber der sieht doch ganz gut aus, hat sogar Geld und später ‘ne gute Pengsion!“

„Doch, der zieht sich auch echt chic an und pflegt sich, der hat sogar noch gute eigene Zähne, aber irgendwie sieht der doch bescheuert aus!“

„Aber datt iss kein Schlechter!“

„Nee, ein Schlechter iss datt nich, aber auch nix für mich!“

Damit hatte sich das Thema erübrigt, es war alles gesagt. Nach weiteren 2 Jahren zog Heiner sogar wieder bei Tante Friedchen aus, blieb aber ihr Freund und fühlte sich weiterhin auch mit uns verwandt, nur scheint uns, ist er danach zum anderen „Ufer“ gewechselt und kam dann plötzlich zum Adventskaffeetrinken mit einem männlichen Begleiter, der Tante Friedchen anfangs meistens giftig und argwöhnisch ansah und sich mit blassen, zusammengekniffenen Lippen immer diskret, aber mit weit aufgerissenen Augen in unserer Wohnung umsah.

Um alle familiären Informationen zu vervollständigen, darf die Beschreibung meines Elternhauses nicht fehlen.

Wir wohnen in einem Reihenhaus einer ehemaligen Bergmannssiedlung, das nach den Zechenstilllegungen günstig zum Kauf angeboten waren und mein Vater deshalb kurz nach meiner Geburt erwarb und nach und nach ausbaute. Im Häuschen nebenan wohnen meine Omas, denn das hatte der Mama-Opa schon vor langer Zeit erworben und „… weil er dafür sein Leben lang hart inne Grube schuften musste…“, wollte meine Oma das Häuschen auch nie mehr verlassen. Da sie sich aber mit der Schwiegermutter ihrer Tochter regelrecht angefreundet hatte, beide verwitwet und ohnehin dieselben Interessen hatten, wie z.B. an unserem Familienleben teilzunehmen und mindestens dreimal in der Woche auf den Friedhof zu gehen, lebten sie praktischerweise zusammen. Bei ihnen im Haus war alles noch fast wie damals und obwohl es Fernheizung gab, benutzten sie vorwiegend immer noch den alten Brikettofen im spärlich eingerichteten Wohnzimmer mit der Sitzgarnitur aus der Vorkriegszeit, die aber alle 20 Jahre neu bezogen wurde. Die Küchenmöbel waren zwar mittlerweile modern, aber trotz Spülmaschine wurde mit der Hand gespült und abgetrocknet, so wie sie alle Innovationen, die sie als Geschenk von meinen Eltern erhielten, wie z.B. einen elektrischen Eierkocher, zunächst skeptisch betrachteten und dann als unnütz, aber wertvoll und sicherlich teuer, dekorativ in ihre Küche stellten, genau neben das alte Emaille-Töpfchen, in dem weiterhin die Eier gekocht wurden. Ihre Schlafzimmer hatten den Charme der 50-er Jahre und über jedem Doppelbett hing ein großes Jesusgemälde in Öl. Bei der einen Oma war es Jesus beim Spaziergang mit seinen Jüngern im deutschen Eichenwald, bei der anderen Jesus, der am Möhnesee steht und dort die Arme segnend ausbreitet.

Unser Haus nebenan dagegen wurde bald vergrößert und modernisiert. Unten gab es einen Durchbruch, sodass wir ein großes Wohnzimmer hatten, eine ziemlich große moderne Küche, leider in orangefarbenem Hochglanzlack und ein kleines Gäste-Klo mit ockerfarbenen florentinischen Kacheln, weinrotem Marmorboden aus hochwertigem Kunststoff, brauner Sanitäreinrichtung mit vergoldeten, schnabelförmigen Armaturen.

Im Wohnzimmer protzte ein riesiger Perser mit irrem Muster, das fast vor den Augen verschwamm, an den Wänden gab es barocke, honigfarbene Wandschränke aus massiver Eiche und eine giftgrüne Ledergarnitur, vor der ein großer Glastisch mit vergoldeten Beinen in der Form von schlanken, korinthischen Säulen stand, lud zum gemütlichen Verbleib ein. In einem separaten Eichenschrank mittlerer Größe war der Fernseher versteckt, in einem zweiten neben der Garnitur die Stereoanlage und die Hausbar mit Beleuchtung. Überall gab es Brokatdeckchen als Untersetzer und alle Telefone hatten einen weinroten Schonbezug aus Samt mit Brokatkante. Die Lampen waren kitschige Lüster, in denen sich alle Stilrichtungen hemmungslos vereinigten und sie somit schon fast etwas wie Kunstobjekte waren, da sie die Trends von 1955 bis 1995 darstellten. Zu wissen, dass all diese Stücke in nur zwei Möbelgeschäften im Zentrum der Stadt, und zwar in den teuersten, erstanden waren, zeugt von einer ungeheuerlichen Konsequenz an Geschmacklosigkeit.

Das Schlafzimmer meiner Eltern im ersten Stock gebe ich nicht der Öffentlichkeit preis. Dann gab es dort noch mein ehemaliges Jugendzimmer, das, sehr zum Kummer meiner Eltern, ein extrem schlichtes Kiefernholzzimmer war, da ich es selber aussuchen durfte. Dafür war das dunkelgrüne Marmorbad nebenan, ebenfalls mit vergoldeten Armaturen, unglaublich viel Schnickschnack, Nippes und bunten Glas-Karaffen, ebenfalls ein Unikat. Im sogenannten Büro, das auch die Funktion des Gästezimmers hatte, waren dagegen die guten Stücke aus ihrer Jugend in den frühen 50-er Jahren aufgestellt: hochglanzpolierte Lackschränke mit goldenen Einrahmungen in den verschiebbaren Glasscheiben, die einst zum Aufbewahren von Gläsern und Geschirr gedacht waren, beherbergten Akten, wie die daneben hinter der, damals als Kleiderschrank gedachten, Doppeltür. Alle alten Bilder, kitschigen Fotos und auf Karton geklebte Puzzles, die z.B. den Groß-Glockner und Van Goghs Sonnenblumen darstellen, sind in barocken Goldrahmen über und untereinander gehängt, eben Dinge, die zwar nicht mehr ins Ambiente unten passten, aber es nach Meinung meiner Eltern doch zu schade wäre, sie weg zu werfen.

Der Hammer aber ist unsere Kellerbar! Neben dem ehemaligen Kohlenkeller, der nun als Getränkevorratsraum genutzt wird, lag die Waschküche, deren Hälfte zwei Toiletten weichen musste. Der ganze Rest ist ein niedriger, mit weinroter Samttapete bekleideter Raum, in dessen Mitte eine U-förmige Bar aus weißem Schleiflack steht, deren Oberfläche mit türkisfarbenen Kacheln ausgestattet und von schmiedeeisernen Geländern im mittelalterlichen Stil umrandet ist. Unter der Decke hängt ein Regal, das sämtliche Gläser und Flaschen beherbergt. Um den Raum grösser erscheinen zu lassen, ist eine Wand voll verspiegelt, allerdings im Abstand von wenigen Zentimetern von einer Art Nachttischlämpchen, mit roten Plüsch-Schirmchen dezent beleuchtet. Eine für den Raum viel zu potente Stereo-Anlage bietet dem Gast alles an Volksmusik, Trinkliedern und Schlagern, was Deutschland in seiner Subkultur so zu bieten hat. An Regalen, in denen sich Zinnkännchen, messingfarbene Urlaubsmitbringsel aus Tunesien, Väschen aus dem Schwarzwald und in Holzrahmen eingerahmte Sprüche wie „wenn‘s Arscherl brummt, ist‘s Herzl ‘gsund“ hängen, vermitteln den Gästen gleich die Liberalität in diesem Hause.

In der Gartengestaltung wurde sich auch noch mal ausgetobt. Im hintersten Eck des ca. 300 Quadratmeter großen Gartens mit englischem Zierrasen steht der erste Frittenwagen meiner Eltern mit der Aufschrift „Leos Frittenbude“ samt Adresse und Telefonnummer, in dem Sonnenschirm, Gartenmöbel und Rasenmäher aufbewahrt sind. Neben dieser praktischen Anwendung soll er stets an die Anfänge erinnern und so eine Art Glücksbringer sein.

Links daneben befindet sich Papas Goldfischteich, der jedes Jahr neu bestückt werden muss, da die Fische wegen Überfressens stets recht bald das Zeitliche bei uns segnen. Schmiedeeiserne Laternen beleuchten einen mit Fliesen ausgelegten Weg, dessen Rand mit italienischen Putten oder deutschen Gartenzwergen gesäumt ist. Als einzige Begrenzung zum schlichten Garten der Omas, in dem nur viele Ziersträucher stehen, gibt es 4 Vogelhäuschen in allen Stilrichtungen: vom einfachen Birkenholzschlag, über ein Schwarzwaldhäuschen aus Plastik, zu einem im Japan-Look bis hin zu meinem selbstgebastelten aus Zigarrenkisten, dem ersten Geschenk, das ich meinem Vater machte und er es deshalb stets repariert und ausbessert, weil es eben von mir ist.

Neben unserer Verandatür steht eine Hollywoodschaukel (im Winter wird sie durch dicke Plastikfolie geschützt) und davor befindet sich ein tragbarer Springbrunnen, der, wenn er in Funktion ist, sein Wasserplätschern mit wechselndem Neonlicht in allen Farben unterstreicht.

Es ist ein kleines Wunder, dass ich so völlig aus der Art geschlagen bin. Von jeher hasste ich Schweinebraten, Würste und Grillplatten, hasste alles Frittierte und stark Gebratene, was mich vor dem Übergewicht, wie bei meinen Eltern bewahrte. Ich war auch nie hellblond, sondern brünett und habe dunkelgrüne Augen und bevorzuge gedeckte Farben, hasse fast alles Bunte und habe von Geburt an auch eine eher leise Stimme.

„Die kommt auf den Opa, der war auch immer so dünn und hat so wenig gegessen!“, meinte die Mama-Omma, verschwieg aber, dass jener unter starker Silikose litt und deshalb auch so jung starb.

Das Thema Essen war vielleicht der einzige Reibungspunkt zwischen mir und meinen Eltern, aber niemand von beiden konnte wirklich streng sein. Sagte mein Vater mal: „Datt Kind iss zu dünn!“, erwiderte meine Mutter nur: „Leo! Jetzt lasse!“.

Meinte meine Mutter hingegen: „Du muss auch ma Fleisch essen, sonst wirsse krank!“, sagte mein Vater „Jetz lasse! Essenstechnisch schlägt se eben ausse Art!“

Bei ihm war alles wirklich Wichtige in einer Beschreibung oder Diskussion „-technisch“. Als ich mal eine Zeitlang morgens schlecht aus dem Bett kam und meine Eltern schon mit den Autoschlüsseln in der Hand auf mich warteten, meinte er:

„Also, wenn aus dir watt werden soll, musse dich zeittechnisch noch mal am Riemen reißen!“

Oder brauchte ich einen Taschengeldvorschuss schon in der Mitte des Monats, sagte er:

„Finanztechnisch musse noch viel lernen!“

Am schönsten aber war mal sein kläglicher Versuch, abzutasten, ob ich genügend aufgeklärt war.

„Tanja, hör ma, ich wollt dich ma watt fragen!“

„Was denn?“

Er druckste herum und war ganz verlegen.

„Bisse eigentlich so liebestechnisch auf dem Laufenden?“

Ich starrte ihn wohl entsetzt an, er wurde rot und verbesserte sich.

„Ich mein, hasse schon so jungenmäßig gesehen Kontakte, oder interessiert dich datt noch nich?“

Ich schüttelte damals stumm den Kopf.

„Ja ich mein ja nur, da kannze immer mit zu uns kommen, ich mein, wennze watt wissen willz. Du kriss echt auf alles eine Antwort, ich wollte nur gesagt haben, wennze mal so eine Auskunft brauchs, gehsse am besten gleich zu Mutti, die weiß datt auch! Die kann dir datt auch redetechnisch viel besser vermitteln als ich!“

Meine pragmatische Mutter schüttelte nur den Kopf und sagte:

„Papa wollte nur sagen, wennze die Pille brauchs, sachett rechtzeitig!“

Ich war von jeher mangels Interesse an irgendetwas ein völlig ruhiges, in sich gekehrtes Kind, das lieber beobachtete und zusah, als etwas zu unternehmen. Still saß ich, meistens den Kopf auf meine Arme gestützt, am Küchentisch meiner Omas und hörte zu, wenn sie über ihre Friedhofsbekanntschaften sprachen, wer das schönste Grab hätte, wer sich gar nicht um die Pflege kümmerte und ob man nicht diese neue Witwe, Frau Hingsterkamp, mal zum Kaffeetrinken einladen sollte, da sie scheinbar über den Tod ihres Mannes, der sie übrigens zu Lebzeiten gar nicht so nett behandelt haben soll, nicht hinweg kam.

Dass in meiner skurrilen Familie der Ruhrpott-Slang besonders ausgeprägt war, bemerkte ich immer, wenn ich die Tagesschausprecherinnen im Fernsehen sah und mir dann immer vornahm, so wie sie zu sprechen und nicht etwa wie meine Angehörigen.

Deshalb war das einzige Spiel, das ich als Kind gerne spielte, die „Nachrichtensprecherin“ und mit einem Blatt Papier in der Hand las ich sehr deutlich akzentuiert erfundene Nachrichten vor, z.B. dass der Hund von Herrn Kempkes aus der Schlegel-und-Eisen-Straße spurlos verschwunden sei, dass Frau Müller aus der Bochumer Straße auf dem Weg zum Einkaufen ihr Portemonnaie verloren hätte und ohne Lebensmittel wieder nach Hause zurückkehren musste und dass Frau Hingsterkamp demnächst zu einem Kaffeeklatsch bei Frau Safranzky und Frau Karpinski eingeladen würde.

Und abends lauschte ich dann erneut den Nachrichten, um meine Aussprache noch weiter zu verbessern.

Als mein Vater einmal beobachtete, wie ich gebannt die Nachrichten der Tagesschau verfolgte, meinte er zu meiner Mutter:

„Mutti! Aus dem Kind wird noch ma watt ganz Großes, die hat viel aufm‘ Kasten und schlägt ausse Art!“

„Wieso?“, fragte meine Mutter erstaunt, die da wohl zum ersten Mal auf meine intellektuellen Anlagen aufmerksam gemacht wurde.

„Ja hasse denn schon mal ein Kind gesehen, datt mit fünf Jahren jeden Abend am liebsten die Tagesschau guckt?“

Meine Mutter grübelte etwas vor sich hin und erwiderte dann:

„Vielleicht hasse Recht, Leo! Und? Watt meinze denn, watt se mal wird?“

„Auf jeden Fall Akademikerin! Watt genau, wird sich noch finden!“

Obwohl die beiden sehr leise gesprochen hatten, bekam ich ihren Dialog mit und auch wenn ich noch nicht wusste, was eine Akademikerin war, wusste ich, dass es ums Lernen ging und dass man mir viel zutraute. Deshalb nahm ich mir vor, auch in der Schule gut sein zu wollen.

Bevor ich aber eingeschult wurde, veränderte sich in unserer Familie etwas.

Onkel Harald, der beste Freund meines Vaters seit der Kindheit, verlor seine Frau, die er abgöttisch geliebt hatte. Seine Tochter Silke, ein Jahr älter als ich, war nun öfter bei uns zu Hause, obwohl sie im selben Haus mit ihren Großeltern wohnten, zu denen sie aber kein sehr herzliches Verhältnis hatten.

Ich bekam aber nun mit, dass Onkel Harald mittlerweile sehr stark mit dem Trinken anfing.

Abends saß er nun am Tisch meiner Eltern, hatte eine Flasche Doppelkorn vor sich und heulte und schluchzte, wie ein kleines Kind. Niemand konnte ihn wirklich trösten oder Halt geben, schon gar nicht Silke, die ihn eben auch vom Aussehen erst recht an seine Frau erinnerte, sodass er dann erneut in lautes, heiseres Weinen ausbrach. Fasziniert verfolgte ich, wie er stets auf dem Höhepunkt seines Ausbruchs ein halbes Wasserglas Doppelkorn in sich hineinschüttete, sich dann zwar etwas beruhigte, aber sobald die Wirkung des Alkohols ein wenig nachließ erneut Tränen und Rotz nur so flossen.

Peinlich berührt beobachtete ich, wie ihn meine Eltern dann irgendwann aus dem Stuhl hoben, um ihn nach nebenan zu meinen Omas zum Übernachten zu bringen „…damit datt Kind nix davon mitkriegt!“

Als einer der wenigen arbeitete Onkel Harald noch als Elektriker unter Tage, wo große Kollegialität und Mitgefühl herrschten, aber als alles nach einem halben Jahr nicht besser, sondern eher schlimmer wurde und er entweder gar nicht zur Arbeit erschien oder wenn, seine Arbeit eher eine Gefahr für alle darstellte, wurde er nach mehrmaligen Abmahnungen auch noch zu allem Unglück entlassen.

Zwei Tage und zwei Nächte war er verschwunden, dann fand ihn mein Vater in einer Kneipe irgendwo im Duisburger Hafen und brachte ihn wieder zu meinen Omas. Es mussten noch zwei weitere Tage vergehen, bis er einigermaßen ansprechbar war, aber nun bekam er von meiner Familie eine Predigt zu hören, die nicht arm an Schimpfworten und unflätigen Ausdrücken war. Sogar meine harmoniesüchtige Mutter schrie ihn an:

„Harald, watt bisse nur für ‘n egoistischer Birnemann! Wennze inne Gosse landen willz, iss datt deine Entscheidung, aber watt wird dann aus datt Kind? Und watt würde deine Gerti dazu sagen, wenn se dich jetz so sehn könnte!“

Blass, stumm und immer noch verkatert, saß er vor unserem Familiengericht und nun liefen nur noch ein paar Tränchen der Reue und der Scham.

„Ich weiß ja, datt ich Scheiß gebaut hab, aber nu isset zu spät. Mein’ Job kann ich abhaken!“

Nachdem nun jeder, einschließlich der Omas und Tante Friedchen, kräftig abgelassen hatten und der Dampf nun raus war, nahm mein Vater ihn plötzlich unvermutet herzlich in den Arm und drückte ihn kräftig.

„Harald, du bekloppter Armleuchter! Wozu hasse denn uns? Iss doch klar, datte jetz bei mir einsteigst, ich brauch schon längst eine rechte Hand, so, wie ich expandier! Und lass’ deine Alten in ihrem Häusken wohnen bleiben, die ham‘ sich noch nie richtig um dich und datt Kind gekümmert, aber jetz guck ma hier!“

Und schon holte er umständlich einen schon seit Tagen angefertigten Plan aus einem großen, gelben Umschlag und zeigte ihm, wie man das Dach im Haus meiner Omas zu einem gemütlichen kleinen Appartement ausbauen würde. Es würde nicht sehr groß sein, aber für die beiden reichen.

Ab diesem Tag also waren Onkel Harald und Silke adoptiert und ich hatte plötzlich so etwas wie eine Schwester, obwohl sie schon die letzten Wochen fast ohnehin nur bei uns verbracht hatte und bereits ein Zimmer unter unserem Dach für sie eingerichtet war. Ja, so waren meine Eltern, denn bei aller unglaublichen Geschäftstüchtigkeit, haben sie nie ihre menschliche Seite verloren. Onkel Harald war tatsächlich bald der zweite Chef und Mädchen für alles im Betrieb, was meinem cleveren Vater eben den Rücken frei hielt, damit „er noch mehr expandieren“ konnte.

Silke war ein wunderhübsches Kind mit mandelförmigen, smaragdgrünen Augen. Da mütterlicherseits einige Vorfahren aus dem slawischen Raum stammten, gaben die hohen Wangenknochen, der kleine, runde Mund und ihre unglaublich dichten, kastanienfarbenen Haare ihr ein fast puppenhaftes Aussehen und ihre kleine, zierliche Gestalt untermalten ihre Schönheit noch. Außerdem war sie lieb und großzügig, auch wenn mir ihre nassen Küsschen, die sie mir damals ständig gab, sehr auf die Nerven gingen. Ich war aber nun ihre kleine Schwester, die sie betutteln und verhätscheln wollte. Sie war weder streitlustig noch launisch, eben harmoniesüchtig, wie meine Mutter, weshalb die beiden sich auch sehr gut verstehen. Da es uns Kindern an nichts mangelte, konnten wir auch beide sehr großzügig sein in jeder Hinsicht: ich konnte ohne Eifersucht die Zuwendung meiner Eltern mit ihr teilen, wir boten uns gegenseitig unsere Süßigkeiten an, wir teilten unser Spielzeug oder irgendwelche Anziehsachen und sogar unsere erste gemeinsame Liebe.

Das war Erwin, der in ihrer Klasse war und der mir bei meiner Einschulung gleich aufgefallen war. Er hatte unglaublich rote Wangen, hellblaue Augen, wunderschöne, dichte hellblonde Haare und sah sehr lieb aus.

Als ich ihr einmal gestand, dass ich mich ein bisschen in ihn verliebt hatte, meinte sie kichernd:

„Ich auch! Aber wennze willz, kannze ihn haben!“

Niemand von uns beiden bekam ihn, denn als ich eines Tages stumm vor ihm stand, schaute er mich erstaunt an und fragte: „Watt iss?“

Ich aber sagte nichts, sondern lächelte ihn nur weiter geheimnisvoll an, was meine Art einer Liebeserklärung sein sollte. Er aber fühlte sich vernatzt und gab mir mit seiner Blockflöte, die er gerade in der Hand hielt, kräftig eins auf die Schädeldecke, worauf Silke eiligst dazu kam, ihm eine schallende Ohrfeige gab und sagte:

„Wehe, du tust meiner kleinen Schwester je noch ma‘ watt an, dann krissese noch mehr!“

Ab diesem Tag fühlten wir uns endgültig wie Schwestern. Der einzige Streitpunkt zwischen uns war nur ihre ungehemmte Leidenschaft zu Barbiepuppen, mit denen und mit mir sie unbedingt und ständig spielen wollte, was mir aber absolut keinen Spaß machte. Schließlich fand ich einen Kompromiss und hielt eine Puppe steif in der Hand, während sie ihre gerade kämmte und schminkte und ich dann die Rolle wie mein „Nachrichtenspiel“ ausübte. Künstlich akzentuiert fragte ich nun mit tiefer Stimme und in sauberem Nachrichten-Hochdeutsch:

„Guten Abend, mein Fräulein! Darf ich Sie einmal kurz fragen, was Sie da gerade machen? Ist das die neue Frisur in diesem Sommer, und welche Modefarbe werden wir wohl in diesem Jahr tragen?“

Verdutzt schaute sie mich an und meinte:

„Du solls nicht so blöd rumlabern! Zieh’se endlich die Klamotten an, die ich rausgelegt hab und schmink’se! Wir gehn doch in die Disco! Dafür hab ich doch die Disco-Klamotten extra rausgelegt!“

Irgendwann sah sie ein, dass man mit mir so rein gar nichts richtig spielen konnte. Ihr Barbie-Fieber hielt noch lange bis in die Pubertät an und ganz im Stillen glaube ich, dass sie noch heute gerne ihre Kisten und Koffer öffnen würde, um ihre Barbies mit rosa Glitter zu schminken und die lila Plastikschühchen passend zum lila Seiden-Overall über die pathologisch überdehnten Füße ihrer Lieblings-Barbie zu streifen.

2. Kapitel

Die nächsten Jahre verliefen ruhig und friedlich. Auch Silke war keine große Plaudertasche und so lebten wir in schweigsamer Einigkeit unser Leben, während Onkel Harald und meine Eltern umso lautstärker die geschäftlichen Erfolge feierten und begossen, ohne dass Silkes Vater sich jemals wieder so betrank, wie damals.

Während ich mühelos die Grundschuljahre absolvierte, kristallisierte sich bald heraus, dass das Lernen Silke weniger gefiel und sie eigentlich, bis auf Handarbeit, in jedem Fach ihre Schwächen hatte und auch dazu stand. Ich wollte ihr gerne helfen, aber es war zwecklos, sie konnte oder wollte sich nicht konzentrieren und jede Art von Hausaufgaben war für sie eine echte Strafarbeit. Wenn ich sie ermuntern wollte, etwas mehr zu tun, meinte sie nur:

„Ach lass man! Datt hat kein‘ Sinn! Mich macht datt eben allet kein Spass!“

Aber sie fühlte sich wohl bei uns, meine Ommas waren auch ihre Ommas und dort sprach man auch dieselbe Sprache und wenn ich sie mal korrigierte, meinte eine der Ommas immer: „Kind! Jetzt lasse doch ers ma ausreden und unterbrich se nich imma…!“

Mit 10 Jahren nahm ich aber zum ersten Mal bewusst kritisch zur Kenntnis, wie anders doch meine Familie, ihr kultureller Background und vor allem ihr Geschmack war. Da wurde ich nämlich von einem Mädchen mit dem schönen, schlichten Namen Lioba, das wegen der Scheidung ihrer Eltern neu in unsere Klasse gekommen war, zu sich nach Hause eingeladen.

Sie wohnte in einem scheinbar ganz normalen Mehrfamilienhaus mit ihrer Mutter, die Rechtsanwältin war.

Als ich klingelte, öffnete mir ihre Mutter.

„Ach, du bist also die nette Tanja, komm herein!“, sagte sie freundlich und gab mir die Hand.

Ich war wie erschlagen. Vor mir stand eine wunderschöne, schlanke Dame, die ihre dunkelblonden Haare auf einzigartige Weise hinten lässig zusammen gesteckt hatte. Sie trug eine dunkelgraue, sehr elegante Hose aus matter Seide und darüber ein perlgraues Twinset aus Kaschmir. An ihren Ohren baumelten zwei große Perlen, so wie die Perlen an ihrer Perlenkette. Umwerfend waren ihre schlichten Wildleder-Schuhe in der gleichen Farbe, wie das Twinset und nun wusste ich, was Geschmack zu haben, bedeutete. Ich staunte, wie dezent und doch bemerkenswert sie geschminkt war und der warme Hauch des sicher sehr teuren Parfums, der sie umgab, machte mir den krassen Unterschied zu meiner Mutter klar, der nun im Vergleich zu dieser Dame fast schon körperlich schmerzte.

Lioba kam nun auch dazu und führte mich in das riesige, ziemlich leere Wohnzimmer. Fasziniert nahm ich jedes Detail auf, sah die puderfarbenen Seidentapeten, die kurz unter der Decke von einem schlichten weißen Stuckrand abgesetzt waren, bewunderte die dezente indirekte Beleuchtung, betrat fast ehrfürchtig den ganz neu aufgearbeiteten Parkettboden, auf dem nur in der hinteren Sitzecke ein wertvoller Teppich in etwa der Grundfarbe der Tapeten war. Die Sitzecke war lediglich ein breites Sofa aus cremefarbenem Leder und ein einzelner, dazu passender Sessel. Dann gab es noch einen sicher sehr wertvollen Biedermeierschrank und am Eingang zur Küche, die vorwiegend aus Edelstahl und grau bestand, stand ein schlichter Esstisch aus Glas mit seltsam modernen Stühlen aus Chrom und mit dem Leder, wie die Sitzecke war. Auf dem kleinen Glastisch vor dem Sofa standen mehrere Kerzenleuchter in verschieden Größen und das gesamte Bild wurde noch durch die leise klassische Musik im Hintergrund untermalt. Obwohl ich eher schüchtern und zurückhaltend bin, besah ich mir das Ambiente unverhohlen, bestaunte die seltenen grünen Zimmerpflanzen, die in den leeren Ecken dezent angeleuchtet in Terrakotta-Übertöpfen standen, und als ich die erstaunten Blicke von Lioba und ihrer Mutter bemerkte, stammelte ich nur verlegen:

„Es ist wunderschön hier!“

„Was denn?“, fragte Lioba ehrlich erstaunt, die sich gerade erst daran gewöhnen musste, aus ihrer Luxusvilla in diese „spartanische“ Wohnung umgezogen zu sein.

„Ihr seid so wunderschön… eingerichtet!“

Da brach die elegante Dame in lautes Lachen aus.

„Wir sind doch noch gar nicht eingerichtet, es fehlt überall noch etwas und auch unser Flügel ist noch nicht angekommen!“

„Es ist aber wunderschön so!“, beharrte ich.

Als ich an jenem Abend nach Hause kam, nahm ich unser Wohnzimmer erstmals richtig wahr. Angewidert sah ich mich um, fühlte mich von all dem hier wie erschlagen und schämte mich zum ersten Mal, ohne dass es mir bewusst war. In diesem Moment kam meine Mutter nach Hause, die immer um diese Zeit ihre Fahrten zu den einzelnen Imbisstuben hinter sich hatte, in denen sie „Kasse gemacht hatte“ und dementsprechend statt eines warmen Hauch Parfums eine kräftige Portion Fritten-Gestank um sich hatte.

Wie immer, kam sie auf mich zu und schmatzte mir einen Kuss auf.

„Iiih, du stinkst nach Pommes!“, stieß ich sie von mir, was mir im selben Moment sehr leidtat und ich deshalb nur noch wütender wurde.

„Iss watt passiert?“, fragte meine Mutter besorgt, „Bisse vielleich krank?“

„Bist du vielleicht krank, heißt das!“, erlaubte ich mir sogar, zu korrigieren.

„Ach so! Also hasse nur schlechte Laune!“, lachte meine Mutter ihr herzliches Lachen und nahm mir, wie immer, nichts übel.

Ich sah ihr nach, wie sie im Flur ihre Tigerfelljacke aus Kunststoff auszog, sich den sportlichen rosafarbenen Pulli mit Reißverschluss noch mal über der fliederfarbenen Hose, die leider etwas zu eng war, glatt zog. Dann zog sie die weißen Sportschuhe aus und schlüpfte in ihre „Hauspuschen“ mit einem dicken Bommel auf einer goldfarbenen Blüte als Verzierung. Kritisch betrachtete sie sich nun selbst im Spiegel und schnupperte an ihrem Pulli.

„Vielleicht stink ich heute wirklich nach Pommes, aber da war aber auch heute wieder viel los in den Läden… datt brummt jetzt so richtig. Aber gut! Dann muss ich morgen eben mal wieder zu Friedchen!“, meinte sie mehr zu sich selbst und sprühte nun ordentlich Haarlack auf ihre hochtoupierten blonden Haare, in der Hoffnung, so den Frittenduft zu überlagern.

Während ich sie fast aggressiv angestarrt haben muss, holte sie stattdessen ein Päckchen aus ihrer großen Handtasche.

„Kuck ma, Fröschken, watt ich dir mitgebracht habe! Du hast doch datt eine Etui für die Schule so schön gefunden, viel schöner als datt, watte schon hass. Jetzt hasse eben zwei!“

Meistens nannte sie mich „Schätzken“, aber wenn sie mir besonders gut zugetan war, eben „Fröschken“. Gerührt und beschämt drückte ich sie nun, und da störte auch der Frittengestank im Moment nicht mehr. In diesem Moment jedenfalls nicht.

Nur in der Nacht lag ich wach in meinem Bett und versuchte immer wieder, meine Mutter in Gedanken um zu stylen, aber das gelang einfach nicht, irgendwie kam da immer Liobas Mutter zum Vorschein und Mutti blieb Mutti.

Kurz darauf begannen die Sommerferien, aber vorher musste ich am entsprechenden Gymnasium angemeldet werden und wegen Lioba wollte ich nun nicht mehr in das, das in unserem Vorort war, sondern ins Zentrum, denn dort war auch Lioba angemeldet. Meine Eltern wunderten sich ein bisschen, aber da ich zum ersten Mal wohl in meinem Leben einen eigenen Willen ausgedrückt hatte, waren sie einverstanden.

In diesem Sommer entdeckte meine Familie auch ihre Liebe zu Mallorca und alle fühlten sich dort gleich sehr heimisch, was aber auch kein Wunder war, da sie hier unglaublich viele Bekannte und Kunden aus Duisburg und Umgebung trafen. Mein Vater kaufte deshalb eine Ferienwohnung dort und meine Mutter bemühte sich, ihren sehr eigenen Geschmack auch auf Spanisch in Form von weiß-goldenen Schleiflackmöbeln, hochglanzpolierten Tischen, Stühlen im Barockstil und schreiend bunten Ölbildern mit puppig aussehenden Flamencotänzerinnen, auch hier fortzusetzen.

So sehr mir diese Insel gefiel, sowie das Klima, das Meer und die Landschaft mich erfreuten, so sehr nahm ich aber auch wahr, welchem Kulturkreis ich und all diese Menschen um mich herum - abgesehen von den wenigen Spaniern, die wir kennenlernten - entstammten, und wieder nahm ich fast erstaunt zur Kenntnis, dass ich mich ein wenig schämte und deshalb auch auf dem Bürgersteig zum Strand stets als Letzte etliche Meter hinter meinen Eltern, Tante Friedchen und Silke lief, um scheinbar nicht dazu zu gehören.

Nach den Ferien traf ich Lioba wieder, die erzählte, dass sie mit ihrem Vater zwei Wochen in Kanada war und anschließend mit ihrer Mutter in der Provence.

Ich hatte weder Ahnung von Kanada, noch kannte ich die Provence, aber alles klang sehr edel und schien frei von irgendwelchem Pommes-Duft und Ruhrpott-Slang.

In der Schule merkte ich, dass sie eigentlich auch ganz schön zickig und launisch sein konnte, manchmal auch auf Kosten anderer ein richtiger Streber von der üblen Sorte war, aber ich hielt trotzdem den Kontakt zu ihr, allein, um ihre Mutter und diese geschmackvolle Welt um sie herum, weiter erleben zu dürfen. Silke wurde fast schon eifersüchtig, denn ich verbrachte nicht nur viel Zeit mit Lioba, sondern hielt Silke auch ständig einen Vortrag, wie dezent und schön, geschmackvoll und diskret das Leben doch sein konnte. Und wenn ich Lioba nachmittags traf, um in die Stadt zu gehen, suchte ich stets eine Möglichkeit zu ihr nach Hause kommen zu können, um ihre Mutter zu sehen, die ich dann anhimmelte und ihr Parfum in meinem Gehirn zu speichern versuchte, weil ich das unbedingt meiner Mutter zu Weihnachten schenken wollte, aber mich nicht zu fragen traute, wie es heißt.

Manchmal, wenn ich morgens „zeittechnisch“ nicht zurechtkam und den Bus nicht mehr erreichen konnte, brachte mich meine Mutter mit dem Pommes-Wagen zur Schule. Eigentlich war es ein ganz normaler, weißer Lieferwagen, mit dem meine Eltern zum Großeinkauf fuhren, aber es stand eben „Leos Frittenbude“ darauf, sowie einige Adressen, an denen sie bereits ihre festen Imbissbetriebe hatten, denn Papas Geschäfte liefen mehr als gut. Nur verstand meine Mutter nie, warum sie mich nie am Haupteingang absetzen durfte, sondern nur in der Nebenstraße, selbst wenn es schon sehr spät war oder es regnete. Tante Friedchen klärte sie dann auf und sagte schlicht:

„Datt Kind schämt sich, im Frittenwagen zur Schule gebracht zu werden!“

Daraufhin wollten meine Eltern mein Selbstbewusstsein stärken und zwar mit folgenden Maßnahmen:

Zunächst kauften sie sich ein gebrauchtes Mercedes-Coupé. Es war ein Schnäppchen und so sah es auch aus! Als sie nach dem Erwerb damit zu Hause vorfuhren, meinte sogar Onkel Harald schockiert:

„Watt iss datt denn für ‘n Gary-Glitter-Auto?“ und eine der Ommas murmelte leise:

“Wie vonne Kirmes geklaut!“, während die andere heimlich hinter vorgehaltener Hand kicherte.

In der Tat war das fast neuwertige Fahrzeug nicht nur goldmetallic, sondern durch eine aufwendige Sonderlackierung mit kleinen Kristalleffekten ausgestattet.

Tante Friedchen meinte trocken:

„Bei der Nuttenschleuder iss ett unnötig zu fragen, watt der Vorbesitzer beruflich gemacht hat!“ und ich betete innerlich nur, dass niemand mich oder meine Eltern je in diesem Auto erkennen würde und nahm mir fest vor, ab jetzt jeden Morgen pünktlich aufzustehen, um nicht im letzten Moment von meiner Mutter im Auto zur Schule gebracht werden zu müssen.

Etwas verunsichert meinte mein Vater:

„Naja, ein bisschen auffällig iss datt schon, aber datt kann man lackierungstechnisch ja noch ma‘ irgendwann regeln!“

Aber dabei blieb es, denn nicht nur, dass es unglaublich teuer gewesen wäre, die siebenfach gebrannte Lackierung wieder zu entfernen, viele Lackierer lehnten das auch von vorne herein ab und einer, ein Kunde meines Vaters, antwortete auf die Frage nach den Kosten sogar:

“Sagen wir ma so, Leo: datt kostet!! Aber ich geb dich ‘nen Fuffi, wennze damit nich zu mir komms!“

Also blieb es zunächst bei der Farbe, bis ein gnädiges Schicksal in Form eines riesigen Lkw mit Bauschutt rückwärts in unsere Straße fuhr um zu wenden und dabei unser vor dem Haus geparktes Auto entweder übersah oder von seinem Glitter-Effekt geblendet, voll hineinfuhr und damit einen Totalschaden verursachte.

Das darauffolgende Schnäppchen war vergleichsweise fast geschmackvoll, aber auch nur fast: das gleiche Automodell in mentafarbener Sonderlackierung und cremeweißer Innenausstattung.

Es war aber eigentlich nicht die Schuld meiner Eltern, denn die hielten ja nur stets nach einem „Schnäppchen“ Ausschau. Erst Jahre später wurde mir die Logik bewusst, dass ihre Schnäppchen nur deshalb Schnäppchen waren, weil niemand sonst den Mut hatte, so etwas zu fahren.

Die zweite Maßnahme zur Stärkung meines Selbstbewusstseins erfolgte in der siebten Klasse, als es - wieder einmal kurz vor den Sommerferien - ein Schulfest gab, zu dem auch die Hilfe der Eltern gefragt war. Ich hätte eigentlich schon skeptisch werden müssen, als mein Vater einmal schon vor Unterrichtsende vor dem Schultor stand und irgendwie ein wichtiges Gesicht machte. Mir schien, ihn vorher sogar in dem Stockwerk, wo der Direktor sein Büro hatte, gehört zu haben.

Einen Tag vor dem großen Ereignis bereiteten mich meine Eltern schon darauf vor, dass sie eine Überraschung für mich hätten, aber nicht sagen wollten, welche. Ich dachte mir nur, dass sie auch am Fest teilnehmen wollten, was ich mir eh gedacht hatte und deshalb mit meiner Mutter vorher ihren Kleiderschrank durch gesehen hatte, was sie am besten anziehen bzw. auf keinen Fall anziehen sollte.

Aber es kam noch ganz anders!

Ich wunderte mich noch, dass mich niemand mit dem Auto am Samstagnachmittag zur Schule bringen konnte und ich den Bus nehmen musste, aber mich traf der Schlag, als ich schon weitem „Leos Frittenbude“ auf dem Schulhof sah.

Onkel Harald, mein Vater, meine Mutter und eine Angestellte versuchten, alle Schüler samt Eltern mit Würstchen, Currywurst und Pommes satt zu bekommen. Literweise wurde Cola oder Limo aus den Fässern gezapft, für manche Lehrer oder Eltern auch ein Bier, und es war einfach die Attraktion des gesamten Festes. Nicht nur, dass mein Vater fast jeden Schüler fragte, ob er nicht die Tanja Karpinski kannte, nein, der Direktor, gerührt über die großzügige Geste, dass alles gratis war und somit der Erlös der Würste und Pommes zum halben Preis ganz und gar der Schule für den Erwerb neuer Lernmittel gespendet wurde, fühlte sich aufgerufen, in dem Zuge wenigstens Reklame für meinen Vater und mich zu machen und erwähnte deshalb in seiner Rede unsere Familie noch mal, und ich war froh, gute Zensuren zu haben, sodass jeder Korruptionsverdacht außer Frage stand.

Mir verschafften diese Maßnahme und die joviale, etwas sehr direkte Art meines Vaters einen Bekanntheitsgrad, den ich nicht sehr schätzte. Nun kannte man mich und wusste, woher ich kam.

Am Abend saßen meine Eltern zusammen auf dem Sofa und waren, im Gegensatz zu mir, sehr glücklich und zufrieden.

„Weisse Mutti…!“, sagte mein Vater, der immer zu seiner Frau Mutti sagte, wenn es um mich ging und weil er seine Mutter auch so nannte.

„…Datt war heute eine sinnvolle Investition. Die paar Pommes, Cola und Würstchen haben weniger gekostet als ein Anzeigenabo, aber vor allem kenn’se jetz nicht nur unsere Frittenbuden, sondern auch unser Fröschken. Hasse gesehen, wie begeistert die alle waren?“

Und Mutti nickte glücklich lächelnd.

Bei dieser Überraschung aber blieb es nicht. Nur wenige Wochen danach hatten sie wieder diesen Blick „Na, du wirst staunen, Fröschken!“ und noch einmal ein paar Wochen später holten sie mich beide in ihrem mentafarbenen Benz an einem Samstag nach der Schule ab und brachten mich direkt nur ein paar hundert Meter weiter zum Busbahnhof, wo sie anhielten, ausstiegen und geheimnisvoll guckten.

„Los, steig aus!“, forderte mich meine Mutter strahlend auf.

Ich drehte mich suchend um, aber entdeckte nichts Ungewöhnliches. Mein Blick blieb nur an einer Menschenmasse hängen, die genau an der Ecke zwischen Bahnhof und Busbahnhof versuchte, sich Eintritt in ein riesiges, mehrere Schaufenster langes Ladenlokal zu verschaffen.

Erst als ich in großen Neonlettern in gelb-rot über dem Eingang „City-Grill“ las, wusste ich, was Sache war:

Mein Vater hatte noch einmal den Sprung ins kalte Wasser gewagt und nun hatten sie ihr „Hauptlokal“, wie sie es nannten, und in dem ab 10 Uhr morgens bis nach Mitternacht im Durchschnitt mindestens 4 Leute arbeiten mussten. Es gab aber auch nicht nur Currywurst, halbe Hähnchen und Pommes, sondern Schnitzel, Hamburger und Steaks, und in einer riesigen Kühltheke standen neben Kartoffel- und Nudelsalat auch andere Salate und Gemüse zur Auswahl einschließlich griechischer Knoblauchsaucen, mexikanischer Saucen und Rohkost. Es war die wichtigste und richtigste Investition im Leben meines Vaters, denn schon ab morgens brummte der Laden, mittags kamen Hausfrauen vom Shoppen, um ein bequemes und schnelles Mittagessen für die Familie mitzunehmen, dann strömten die Schüler und Berufstätigen herein, am Nachmittag nicht minder, und am Abend gab es bis nach Mitternacht zu tun, um Reisende, Junkies und einfach nur vom Brutzelduft zum Essen animierte Fastfood-Esser herein zu locken.

Wenn Schüler hereinkamen und mein Vater anwesend war, fragte er stets:

„Welche Schule?“

„Humboldt-Gymnasium!“

„Welche Klasse“

„Neunte!“

„Kennze auch unsere Tanja ausse siebten?“

„Klar!“

Das sagten auch die wenigen, die mich noch nicht kannten, denn das bedeutete eine Extra-Portion Pommes gratis oder die zweite Cola umsonst.

Wer sich aber noch beruflich veränderte in dieser Zeit, war Tante Friedchen. Als die kleine Bäckerei neben ihr aufgeben musste, mietete sie kurzerhand auch das Ladenlokal, ließ einen Durchbruch machen und kaufte sich eine neue Einrichtung. Sie war von jeher mit Leib und Seele Friseurin, sogar eine gute, auch wenn man das ihrer eigenen Frisur nicht so ansah, aber seit Jahren hatte sie nun „Fortbildungen“ und „Weiterbildungen“ besucht, hielt uns wissenschaftliche Vorträge über Kerastase-Produkte und pflanzliche Vitalstoffe für die gesunde Haarstruktur, aber vor allem bemühte sie sich mehr und mehr um eine ein ordentliches Deutsch.

„Das bin ich meinen guten Kundinnen schuldig!“, meinte sie, obwohl auch bei einem grammatikalisch einwandfreien Deutsch der Ruhrpott-Akzent nicht heraus zu bekommen war und statt „…der Kerl muss noch viel lernen!“ sich so anhörte:

„Dea Keal muss noch viel leanen!“

Aber aus ihrem „Salon Elfi“ mit Tüllgardinen wurde ein moderner Laden mit Markisen über den Schaufenstern und hieß nun „E.P.HAIR-STYLING“ (E.P. stand für Elfriede Possmann…). Statt pink- und rosafarbener Kittelschürzen, in deren Taschen Kämme, Scheren und Bürsten steckten, liefen alle nun in blass-olivfarbenen Hosen und Oberteilen, wie eine OP-Crew von der Intensiv-Station herum, und statt dem Getrippel von goldfarbenen Holzschlappen schlich man nun leise in Gesundheitslatschen umher. Statt Kaffee aus der großen Thermoskanne und O-Saft aus dem Maxi-Tetra-Pack gab es Espresso und Prosecco zu den dezenten sphärischen Klängen, die irgendein Gesundheitsapostel als ideal zu den Kopf- und Nackenmassagen empfohlen hatte. Bürste und Kämme verschwanden in Boxen, deren ultraviolettes Licht sämtliche Keime vernichten sollten, und in der Nische, wo vorher Modeschmuck, Nagellack und Billigparfums verhökert wurden, gab es nun eine Kabine für Maniküre, Pediküre und Oberlippenenthaarung.

Vielleicht verstand Tante Friedchen deshalb auch, dass und warum ich ein wenig unter meinem Zuhause litt, dennoch hinderte sie auch ihr Imagewechsel nicht daran, mir mehrmals eindringlich zu sagen:

„Kind, du hass sea, sea nette Eltan. Sie sind fleißig und richtig cleva und man muss sich nie für seine Herkunft schämen!“

Ich fühlte mich dann jedes Mal ertappt und leugnete stets, dass ich mich schämte, aber mit der Konsequenz, noch mehr über meine Wunschmutter nachzudenken, die immer und immer wieder die Züge von Liobas Mutter hatte.

Natürlich blieb es nicht aus, dass auch Lioba irgendwann zu uns nach Hause kam. Klar, dass sie sich zunächst etwas erstaunt oder schockiert bei uns umsah, aber spätestens als meine Mutter mit den Sahnetörtchen ankam, und es am Abend knusprig gegrillte Hähnchen, Nudel- und Kartoffelsalat mit Mayo und dazu echte Cola gab, war sie hin und weg.

„Deine Eltern sind echt nett! Die stressen ja überhaupt nicht, du kannst machen, was du willst und sie sind immer noch nett!“

„Ach, und ich mag deine Mutter so gerne!“, erwiderte ich, „…Sie ist so schön, hat so einen guten Geschmack und….duftet so gut!“

„Wenn du wüsstest!“, stöhnte sie nur,