Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Editorial Alrevés

- Kategorie: Krimi

- Serie: Narrativa

- Sprache: Spanisch

En la primavera de 1956, el inspector Trevejo recibe el encargo de enfrentarse a un caso muy delicado: un hombre armado aparece muerto de un disparo en las inmediaciones del palacio de El Pardo, donde reside Francisco Franco, y el inspector debe esclarecer cuanto antes si tras el suceso hay algún tipo de trama terrorista para atentar contra el dictador. Tras esa muerte vendrán otras, y todo parece apuntar a las redes y células secretas de opositores al gobierno. El inspector Trevejo deberá afrontar una compleja investigación en los aparatos internos del Estado y los bajos fondos de Madrid y Barcelona, en la que quedará retratado el funcionamiento policial de la Dictadura, y en la que se pondrá a prueba no solo su olfato de detective, sino también su valor al enfrentarse a un enemigo temible, astuto y sin piedad.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 602

Veröffentlichungsjahr: 2025

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Índice

Cubierta

Luis Roso

Primavera cruel

Portadilla

Título

Créditos

Dedicatoria

Citas

Capítulo 1

Capítulo 2

Capítulo 3

Capítulo 4

Capítulo 5

Capítulo 6

Capítulo 7

Capítulo 8

Capítulo 9

Capítulo 10

Capítulo 11

Capítulo 12

Capítulo 13

Capítulo 14

Capítulo 15

Capítulo 16

Capítulo 17

Capítulo 18

Capítulo 19

Capítulo 20

Capítulo 21

Capítulo 22

Capítulo 23

Capítulo 24

Capítulo 25

Capítulo 26

Capítulo 27

Capítulo 28

Capítulo 29

Capítulo 30

Colofón

Información para clubs de lectura

Otros títulos de Luis Roso

Luis Roso (Moraleja, Cáceres, 1988) es licenciado en Filología Hispánica por la Universidad de Salamanca y en Filología Inglesa por la Universidad Autónoma de Barcelona, así como comisario del festival de novela Gata Negra, que se celebra cada verano en la Sierra de Gata (Extremadura). En su palmarés se cuentan el Premio de Narrativa Ciutat de Vila-real por Durante la nevada (Alrevés, 2020), y el Premio Tuber Melanosporum a la mejor novela negra novel de 2016, otorgado por el festival Morella Negra, que ganó justamente con su primera novela, Aguacero, también publicada en la editorial Alrevés (2023). Sus otros libros son Todos los demonios (Alrevés, 2021) y El crimen de Malladas: Por vuestra boca muerta (Alrevés, 2022), nominado al Premio Rodolfo Walsh a la mejor obra de no ficción de género negro por la Semana Negra de Gijón, y seleccionado entre las mejores novelas negras de 2022 para El País. Primavera cruel se publicó por primera vez en 2018.

Un caso del inspector Ernesto Trevejo.

En la primavera de 1956, el inspector Trevejo recibe el encargo de enfrentarse a un caso muy delicado: un hombre armado aparece muerto de un disparo en las inmediaciones del palacio de El Pardo, donde reside Francisco Franco, y el inspector debe esclarecer cuanto antes si tras el suceso hay algún tipo de trama terrorista para atentar contra el dictador.

Tras esa muerte vendrán otras, y todo parece apuntar a las redes y células secretas de opositores al gobierno. El inspector Trevejo deberá afrontar una compleja investigación en los aparatos internos del Estado y los bajos fondos de Madrid y Barcelona, en la que quedará retratado el funcionamiento policial de la Dictadura, y en la que se pondrá a prueba no solo su olfato de detective, sino también su valor al enfrentarse a un enemigo temible, astuto y sin piedad.

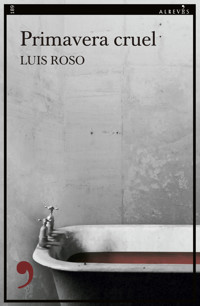

Primavera cruel

Primavera cruel

LUIS ROSO

Primera edición: abril de 2025

Para Josep Forment, siempre con nosotros

Publicado por:

EDITORIAL ALREVÉS, S.L.

C/ Torrent de l’Olla, 119, Local

08012 Barcelona

www.alreveseditorial.com

© 2018, Luis Roso

© de la presente edición, 2025, Editorial Alrevés, S.L.

ISBN: 978-84-19615-35-0

Producción del ePub: booqlab

Queda rigurosamente prohibida, sin la autorización por escrito de los titulares del «Copyright», la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento mecánico o electrónico, actual o futuro, comprendiendo la reprografía y el tratamiento informático, y la distribución de ejemplares de esta edición mediante alquiler o préstamo públicos. La infracción de los derechos mencionados puede ser constitutiva de delito contra la propiedad intelectual (Art. 270 y siguientes del Código Penal). Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra. Puede contactar con CEDRO a través de la web www.conlicencia.com o por teléfono en el 91 702 19 70 / 93 272 04 47.

A nuestro abuelo Julián, esta vez in memoriam

Y a mi madre, que bien lo merece

Porque los hombres ya no tienen muerte

y tienen que seguir luchando desde el sitio en que caen

hasta que la victoria no esté sino en tus manos

aunque estén fatigadas y horadadas y muertas,

porque otras manos rojas, cuando las vuestras caigan,

sembrarán por el mundo los huesos de tus héroes

para que tu semilla llene toda la tierra.

Pablo Neruda,

«Canto a Stalingrado» (1947)

Ceder a la generosidad fácil y largarse a pegar carteles clandestinos en las calles le parecía una explicación mundana, un arreglo de cuentas con los amigos que apreciarían su coraje, más que una verdadera respuesta a las grandes preguntas.

Julio Cortázar,

Rayuela (1963)

… hijos de puta, oyó por encima de los otros gritos del cuartel alborotado sus propias órdenes inapelables de que fusilen por la espalda a los promotores de la rebelión, exhibieron los cadáveres colgados por los tobillos a sol y sereno para que nadie se quedara sin saber cómo terminan los que escupen a Dios, matreros, pero la vaina no se acababa con esas purgas sangrientas porque al menor descuido se volvía a encontrar con la amenaza de aquella parásita tentacular que creía haber arrancado de raíz y que volvía a proliferar en las galernas de su poder…

Gabriel García Márquez,

El otoño del patriarca (1975)

Nosotros ya sabemos qué es la muerte,

conocemos su estrella acribillada.

Ya sabemos que cuando vino a verte

puso rosas de sal acuchillada

sobre el espacio ciego de tu frente.

Pero tú no estás muerto, camarada…

Jorge Semprún,

Autobiografía de Federico Sánchez (1977)

— […] Yo soy un profesional. Ayer perseguí a los rojos y hoy amarillos. Mañana a lo mejor le toca otra vez a los violetas.

—U otra vez a los rojos.

Manuel Vázquez Montalbán,

Asesinato en el Comité Central (1981)

1

—Sí que has tardado, Ernesto.

—Tampoco tanto.

—Se me ha enfriado el té por esperarte.

—Pues no haberme esperado.

—No me hacía beber solo. Para una vez que nos vemos.

Conrado se dobló por la cintura para sorber el té, elevando apenas la taza del mostrador de estaño en un gesto que no tenía nada de casual, sino que respondía inequívocamente a su temor a mancharse la corbata. Era una corbata de seda color verde claro que relucía en contraste con la camisa amarillenta y el traje de paño negro desgastado en las mangas y el cuello.

—¿Corbata nueva?

—¿Te gusta? —preguntó Conrado, devolviendo la taza al platillo y desabrochándose los botones de la americana para mostrármela completa.

—Divina —dije, palpándola sin interés.

Yo sabía que Conrado no podía permitirse una prenda como aquella, y menos aún el pasador de oro que la acompañaba, pero, aunque seguramente él hubiera estado encantado de explicarme de dónde había sacado ambos complementos, yo prefería no saberlo. Le había advertido en varias ocasiones que, cuanto menos me dijera de sus conquistas, mejor para los dos.

—Combina con mis ojos —dijo, parpadeando. Sus ojos eran castaño tierra, tirando a vulgares.

—Por supuesto —convine, y acabé de un trago el café solo que había pedido antes de ir al baño, y que también se había enfriado en mi ausencia—. ¿Para qué me has traído a esta cueva?

—¿No te gusta? Pues es el sitio de moda.

—De moda entre los de la serie B, querrás decir.

—Los de la «b» de «viciosos», ¿no?

—El baño huele raro, como a césped.

—Es sándalo, creo. O alguna otra esencia natural. ¿Te has fijado en la disposición de las baldosas azules en el suelo del baño?

—No. ¿Qué había, un corazón o algo por el estilo?

—Un cisne. Los ojos son dos trocitos de baldosa color púrpura, brillantes como rubíes.

—¿Y en el baño de mujeres qué tienen, un pollo?

—Tienen una rosa con una espina en el tallo.

—Qué poético.

—Los viernes por la tarde hacen recitales de poesía, ya que lo mencionas. Yo el otro día recité uno de Rubén Darío. Lo del «Otoño en primavera». Me aplaudieron a rabiar.

—Le echaste valor, exponerte así delante del público.

—Por el arte uno es capaz de todo.

Conrado hablaba realizando grandes aspavientos dirigidos al resto de la parroquia. Aunque tan solo había media docena de clientes además de nosotros, más de uno debía conocer mi condición de agente de la ley. Para un sujeto de costumbres licenciosas como Conrado, que lo vieran pegando la hebra amistosamente con alguien como yo equivalía a un salvoconducto para situaciones comprometidas. Tanto o más válido, por ejemplo, que un autógrafo dedicado del ministro Carrero Blanco.

—¿Para qué querías verme? —insistí.

—¿Es que dos viejos amigos no pueden quedar de vez en cuando para tomar algo juntos y charlar tranquilamente?

—Tú y yo no somos amigos —repliqué, aunque con cierta suavidad. Conrado era un alma sensible, y una respuesta demasiado agria podía resultar peligrosa para su salud. La única ocasión en que fue arrestado y conducido a los sótanos de la Dirección General de Seguridad sufrió un ataque de nervios de tal magnitud que no hubo manera de tomarle los datos, y mucho menos de proceder con el interrogatorio. No habría sobrevivido a aquel lance si su padre, un prestigioso cirujano infantil del Hospital del Niño Jesús, no hubiera intercedido por él. La escena de la liberación fue curiosa, cuanto menos. Un señor de apariencia adusta, vestido todo de negro, paradigma de rectitud y formalidad, abrazando fríamente a un muchacho vestido de fulana, en medias y falda de lunares, con un pañuelo rojo en la cabeza y el maquillaje corrido por las lágrimas. Ya habían pasado bastantes años desde entonces. Conrado había aprendido a conducirse con mayor refinamiento y sobre todo con mayor discreción. Pero el incidente le había dejado secuelas físicas imborrables: un ligero tartamudeo que intentaba disimular pronunciando siempre con lentitud, y también frecuentes espasmos en los músculos de la cara y el cuello, semejantes a escalofríos.

—Bueno, amigos, lo que se dice amigos, no, pero casi —indicó Conrado—. Somos casi amigos. Por eso nos tuteamos. Y por eso te quería pedir una cosa, Ernesto.

—Como sea dinero, vas listo.

—No, no. No es eso.

Conrado arrimó su taburete al mío. Antes de hablar miró teatralmente alrededor.

—Necesito un arma —dijo, como si invocara al diablo.

—¿Un arma?

—No levantes la voz… Sí, un arma. Un revólver, una pistola, lo que sea.

—¿Para qué narices quieres tú un arma?

—Para protegerme. No te preocupes, no pienso matar a nadie. No sería capaz, tú me conoces.

—¿De qué necesitas protegerte?

—Digamos que no estoy atravesando una buena racha. En lo económico no estoy para tirar cohetes, aunque ahí voy. Pero tengo unos asuntos personales que me traen de cabeza y prefiero estar preparado para lo que pueda suceder.

—¿Te ha amenazado alguien?

—Formalmente, no. Y eso es lo que me preocupa. Ya sabes, perro ladrador, poco mordedor. Pero cuando el perro calla es que está cavilando la mejor manera de arrear el bocado.

—¿Por qué crees que yo puedo conseguirte un arma?

—Eres policía, sabes moverte en el mundo del hampa. Yo hace años que me muevo en otro mundo más selecto. Más exclusivo.

—El puterío de alto standing.

—Llámalo como quieras. ¿Me ayudarás?

—Lo más fácil es que te saques una licencia de caza y te compres una escopeta.

—No seas ridículo. Dime, ¿piensas ayudarme o no?

—No, claro que no. ¿Cómo te voy a ayudar a ti a conseguir un arma?

—No vayas a creer que no me doy cuenta de que te estoy poniendo en un compromiso. Pero no te lo pido solo como un favor. Estoy dispuesto a pagarte. ¿Cuál es tu precio?

—Cien mil pesetas.

—No te burles. Dime, ¿por cuánto lo harías? En serio.

—En serio, lo haría por cien mil pesetas. No voy a poner mi carrera en riesgo por menos de eso.

—Con cien mil pesetas tengo para pagarme una banda de pistoleros.

—Si fueras más concreto, quizá te podría ayudar de alguna otra manera.

—No puedo darte detalles. Hay algunos nombres importantes involucrados. Ya sabes. Cuellos duros y sangre azul.

—Dime al menos por dónde van los tiros.

—Me he metido en la cama de quien no debía.

—¿Un marido celoso? ¿Es eso lo que te quita el sueño?

—Ojalá. A un marido se le puede aplacar con el cuento ese de la debilidad de la mujer, que son todas unas malas pécoras, unas viciosas reprimidas, etcétera. Pero no va por ahí la cosa. Yo hace tiempo que me niego a tener tratos con mujeres. Todo lo llevan al terreno del dramatismo. Y encima a veces hasta se enamoran. También algunos hombres se enamoran, pero los amenazas con irte de la lengua y se les pasa. Las mujeres, en cambio, cuando se enamoran son capaces de enfrentarse al mundo entero. Es por todas esas novelas de amor que leen, que les tienen sorbido el seso.

—¿Entonces qué es lo que pasa?

Conrado suspiró resignado.

—Pues que le he roto el ojete a un chiquillo. Me lo prestó él gustosamente, eso sí. Ya sabes que no todo lo hago por dinero. También a veces tiene uno que darse un capricho, comerse un dulce. Pero de algún modo el padre del crío se ha enterado, y, como no puede concebir una realidad tan simple como que le ha salido un hijo bujarra, pues ha decidido culpar a quien tenía más a mano. En este caso, menda.

—Tiene mala pinta, pero no creo que vaya a llegar la sangre al río. Todo lo más que hará seguramente es intentar mover los hilos para que te encierren. Es lo que haría cualquiera. Ahí sí te podría echar una mano, a no ser que el tipo tenga pruebas de peso contra ti.

—No, no. No acudirá a la Policía. De eso estoy seguro. Es un pez demasiado gordo. Querrá desquitarse sin llamar la atención. De ahí mi miedo. No quiero que me den pasaporte de madrugada en un descampado.

—No te puedo ayudar en lo del arma. Lo único que puedo hacer es aconsejarte que te largues de Madrid una temporada. Con el tiempo el asunto se enfriará y de aquí a unos meses te vuelves y tan a gusto.

—No puedo irme de Madrid. Yo necesito estas calles para vivir. El bullicio de la gente, la luz del atardecer brillando en los escaparates…

—Tú verás lo que haces. Yo ya te he dicho lo que pienso. —Consulté mi reloj—. Me tengo que ir.

—Puede que no volvamos a vernos, dame un abrazo de despedida.

—Como me toques un pelo te mato yo mismo. Y la cuenta corre de tu flor, que para eso me has citado.

—Eres un sosainas y un mal amigo, Ernesto.

—Tú y yo no somos amigos, ya te lo he dicho. Cuídate.

Salí a la calle, encendí un pitillo y caminé hasta emerger a la Gran Vía, por entonces, en el 56, avenida de José Antonio, a la altura de los almacenes SEPU. Soplaba una brisa tórrida desde el oeste y la acera estaba desierta. Me crucé únicamente con un par de jóvenes que caminaban como obnubilados por el calor, en busca probablemente de un café donde dejarse vencer por la modorra. No circulaban coches por la calzada, aunque se oía un rumor de tráfico lejano. Daba la impresión de que hubieran cortado la calle para un desfile militar, aunque los desfiles eran cada vez menos frecuentes, y cada vez interesaban menos. Un solitario Borgward-Isabella recién encerado pasó a mi lado quebrando el silencio, viró a la altura de Callao y aparcó frente a las Galerías Preciados. Una señora con peluca rubia y rostro campesino, aunque con ínfulas de estrella de cine, se apeó del vehículo y caminó hasta la puerta del Florida. Un conserje del hotel con uniforme colorado y la jeta sudorosa salió a recibirla. La señora entró en el establecimiento mientras el empleado comenzaba a sacar el equipaje del maletero. El tipo me dedicó un saludo indiferente cuando lo sobrepasé enfilando la calle del Carmen.

En la Puerta del Sol el ambiente también estaba adormecido, aunque a través de las ventanas de las cafeterías y restaurantes se percibía cierto movimiento. El reloj de la Casa de Correos, sede del Ministerio de Gobernación, de la Dirección General de Seguridad y de la Jefatura Superior de Policía de Madrid, marcaba las cuatro en punto. A partir de las cinco, pasada la hora de la siesta, comenzaría el barullo. A partir de las seis o las siete, la plaza estaría hasta los topes.

Me terminé el pitillo antes de entrar en el edificio. El agente que guardaba el vestíbulo dormía descaradamente sentado en una silla junto a la puerta. Tenía la cabeza desplomada sobre un hombro y la gorra de plato bocarriba sobre el regazo. Lo zarandeé para despertarlo y se puso en pie de un brinco, recomponiéndose instintivamente la camisa y la guerrera del uniforme gris. Cuando se llevó la mano a la cabeza para ajustarse la gorra, que había caído al suelo y rodado hasta debajo de la silla, su mano se topó con su cráneo mondo. Me saludó maquinalmente con un gruñido al tiempo que yo le indicaba dónde hallar la prenda que buscaba.

Aunque ya había pasado de largo el descanso para la comida, la sala de inspectores todavía estaba vacía. Dos agentes repasaban informes conjuntamente en un cubículo, y un poco más allá, de pie junto a una ventana, dos secretarias se pintaban las uñas mientras charlaban en voz baja. Saludé sin mucho ímpetu, dejé el sombrero y la americana en el perchero, y me acomodé en mi escritorio. Mi tarea para esa tarde era sencilla. En los últimos días habíamos resuelto un caso que había traído de cabeza a la brigada desde hacía meses: una banda de palquistas que desvalijaban apartamentos de lujo descolgándose desde las azoteas de los edificios mediante sogas y arneses. La banda había resultado estar compuesta por trapecistas de un circo en quiebra que, ante la falta de perspectivas, habían decidido probar un nuevo número. «El mayor espectáculo del mundo», lo había titulado El Caso, con portada a toda página. La resolución había sido puramente fortuita: tres días atrás, de madrugada, uno de los miembros de la banda se había precipitado al vacío desde un séptimo piso. El cuerpo ensangrentado del trapecista, embutido en unos leotardos ajustados de color amarillo, también podría haber sido portada de algún diario, pero fue retirado precipitadamente antes de la mañana para evitar el alboroto. A partir de la identificación del difunto todo había venido rodado. Efectuados los arrestos y los interrogatorios, solo restaba completar el papeleo para dar cierre al asunto.

Acababa de ponerme a ello cuando Mamen apareció por la puerta y se dirigió a toda prisa hasta mi mesa. Traía un recatado vestido marrón con falda hasta la mitad de las pantorrillas y el pelo recogido en un moño sobre la cabeza.

—Te arreglas como una vieja —le dije, cuando estuvo a mi lado.

—El comisario quiere verte —dijo ella, sin inmutarse.

—No te favorece la vida de casada —insistí—. Te has envejecido diez años en los últimos diez meses.

Lo dije en tono de broma, pero el poso de mis palabras era cierto. Mamen no había cumplido aún los veinticinco y, sin embargo, desde su boda, no solo vestía, sino que se comportaba como una mujer mucho mayor, una mujer amargada y desencantada con su existencia. Tal vez tenía algo que ver el hecho de haberse casado con un militar. Algunos de ellos trasladaban sin miramientos el régimen de vida castrense a sus hogares, conduciendo a sus familias como a reclutas. Lo mismo había hecho el Caudillo con España, convirtiéndola en cuartel tras la guerra, aunque con el tiempo España se hubiera tornado en una mezcla de catedral y tablao para turistas. No todos los militares compartían esa mentalidad cuartelaria, por supuesto. Los había que estaban en el Ejército como podían estar en Correos o en Telefónica, nada más que por abrirse un camino en la vida. Pero me daba que el marido de Mamen no era de esos. No sabía mucho de él, aunque por lo poco que sabía —entre otras cosas, que provenía de una familia de camisas viejas y que se había inscrito como voluntario para la División Azul— las perspectivas no eran muy buenas. Todo apuntaba a que a Mamen le había tocado en suerte un patriota de los de golpearse el pecho con exaltación. Cabía preguntarse por qué una joven guapa, inteligente y de buena familia, a la que no le habían faltado pretendientes entre los que escoger, había accedido a contraer matrimonio con un hombre así. Solo esperaba que mi impresión fuera errónea, y que el decaimiento de Mamen no tuviera nada que ver con su vida marital. Aunque mi oficio me obligaba a tener buen olfato para estas cosas.

—¿Has oído lo que te he dicho? —preguntó ella.

—No estoy sordo.

—Pues muévete de una vez.

—¿Te pasa algo?

Mamen apoyó una mano en la mesa y se palpó la frente con la otra.

—Estoy mareada —dijo.

—¿Por qué no te vas a casa?

—Estaba a punto de irme, pero ha surgido algo y el comisario me ha ordenado que me quede.

—Siéntate, mujer —dije, cediéndole mi silla.

Mamen se desplomó sobre ella y se cubrió la cabeza con las manos.

—¿No estarás embarazada? —pregunté.

—Solo estoy cansada —respondió, mirándome de reojo por encima del antebrazo.

—Si es niño, no le pongáis Ernesto, no se vaya a pensar la gente que la criatura es mía.

—Vete ya, por favor. Hoy no tengo cuerpo para aguantar tus estupideces.

2

Me coloqué de nuevo la americana y subí hasta el despacho del comisario. La puerta estaba abierta, y desde el antedespacho observé que este estaba reunido con dos hombres a los que identifiqué vagamente como altos funcionarios del Estado. Uno de ellos era un anciano decrépito, tan escuálido que parecía que hubieran tendido su traje vacío —un traje marrón a cuadros, con pañuelo blanco asomando en el pecho— a secar sobre la butaca, ya que apenas alcanzaba a llenarlo. El otro era mucho más joven, más que yo incluso. Apenas habría alcanzado la treintena, y vestía un lustroso traje azul marino con corbata granate. Este último permanecía de pie junto al anciano, y también de pie, al otro lado de la mesa, estaba el comisario don Gabriel Rejas, con su apariencia indolente y sobria, todo vestido de gris.

—¿Dan ustedes su permiso? —pregunté, golpeando la puerta con los nudillos.

—Adelante, Trevejo —respondió el comisario, rodeando la mesa para situarse en el centro del despacho—. Le estábamos esperando. Mire, le presento a don Miguel Ángel Álvarez —señaló al anciano—, persona de confianza del Director General de Seguridad, y a don Antonio Luis Soto, —señaló al joven—, vicesecretario del ministro de la Gobernación.

—Tanto gusto —dije, adoptando una postura marcial, con las manos en la espalda, sin ofrecer ninguna; y no lo hice porque don Miguel Ángel, pese a su vestimenta civil y su vejez, tenía un aura indudablemente militar: la firmeza de su mirada y un par de insignias en la solapa lo delataban. Quizá no se hubiera tomado a bien un saludo tan personal y poco protocolario. Don Antonio Luis, en cambio, hizo un amago de tenderme la mano, pero la retuvo antes de completar el gesto.

—Se trata de un asunto muy grave, cierre la puerta —me ordenó el comisario.

—Por supuesto.

Cerré la puerta y regresé a mi puesto en el centro de la habitación. Podía sentir sobre mí los ojos escrutadores del anciano, y también los ojos más benévolos del otro personaje. Inesperadamente, fue este último, don Antonio Luis, el primero en hablar.

—Usted no me conoce, pero yo sí lo conozco a usted, inspector —dijo, señalándome con el índice de su diestra—. El año pasado su nombre corrió mucho por Gobernación, ya se imaginará por qué. El Ministerio quedó muy satisfecho de la manera en que resolvió usted esos crímenes en la sierra de Madrid el año pasado.

—Solo cumplí con mi deber —dije.

—Exacto, de ahí la satisfacción del Ministerio: no todos cumplen siempre con su deber. —Don Antonio Luis sonrió con sorna. Su sonrisa era una fisura en su cutis perfecto, lampiño y reluciente. Seguramente se aplicaría algún potingue para el rostro, lo que no resultaría extraño en alguien que rezumaba brillantina por los mechones traseros de una media melena peinada hacia atrás—. Y de ahí que el ministro en persona haya pensado en usted para resolver el problema que ahora nos ocupa —añadió.

Asentí con entereza, aunque la idea de que un ministro de la Gobernación pensara en mí por cualquier motivo me hizo estremecer. Y no precisamente de emoción.

—¿Cuál es ese problema? —pregunté, impasible.

Don Antonio Luis, con un gesto, indicó al comisario que respondiera a mi pregunta. Este, antes de hacerlo, se acercó a la ventana a echar un vistazo, como para comprobar que no había nadie escuchando desde la calle, pese a que la ventana estaba cerrada y nos encontrábamos en el segundo piso. Una vez hecha esta comprobación, en voz baja, afirmó:

—Han intentado asesinar al Caudillo.

La revelación no me conmovió lo más mínimo, aunque hice un esfuerzo por mostrarme afectado.

—¿Su Excelencia está bien? —pregunté.

—Sí, está bien —respondió el comisario—. Ni siquiera ha sido informado aún del suceso. Ha salido de montería para Sierra Morena esta mañana a primera hora, y en vista de las circunstancias hemos decidido no ponerle al corriente del intento hasta su regreso dentro de unos días.

—Todavía no está claro que haya sido un intento de nada —intervino el anciano don Miguel Ángel, que tenía un vozarrón grave impropio para su avanzada edad. Tiempo atrás, cuando el vozarrón hubiera estado acompañado de un cuerpo más joven, uniformado y con divisas de coronel o general, el conjunto debía de haber resultado sobrecogedor. Pero el vozarrón emergiendo del cráneo pelado y arrugado de don Miguel Ángel, con sus labios violetas, sus encías grisáceas y sus manchas solares en la frente y las mejillas, no inspiraba entonces sino lástima y pensamientos mortuorios.

—¿Qué es lo que ha pasado exactamente? —pregunté.

—Esta mañana a primera hora han encontrado un cadáver en el monte de El Pardo —respondió el comisario—. Un sujeto fichado por la Brigada Político-Social por su vinculación con organizaciones marxistas. Se sospecha que pretendía atentar contra la vida de Su Excelencia.

—¿Y encontraron el cadáver? Quiero decir, ¿estaba ya muerto cuando lo encontraron?

—Es lo que tienen los cadáveres, que suelen estar muertos —apuntó don Antonio Luis, de nuevo exhibiendo su sonrisa diminuta, pero nadie le rio el comentario.

—¿Quién lo mató? —pregunté.

—No lo sabemos —respondió el comisario—. Los guardas lo hallaron esta mañana a pocos metros de la tapia que rodea el monte.

—A casi diez kilómetros del Palacio del Generalísimo —señaló vehemente el anciano don Miguel Ángel—. Como de aquí a Getafe o más todavía.

—Sí, se hallaba a mucha distancia del Palacio —reconoció el comisario, aunque, exagerando el tono sumiso, añadió—: aunque nada le hubiera impedido cubrir esa distancia en mitad de la noche. Los senderos del monte forman un laberinto intrincado, pero al asaltante le hubiera bastado contar con una linterna y una brújula para llegar a las cercanías del Palacio.

—Una linterna y una brújula, dos objetos que ese desgraciado no llevaba consigo —replicó don Miguel Ángel—. Y dígame, comisario, ¿qué cree que hubiera podido hacer nuestro amigo con su pistola de juguete una vez hubiera llegado hasta el Palacio?

—¿El asaltante iba armado? —pregunté.

—Con una máuser de las de la guerra —respondió el comisario—. Cargada y en buen estado.

—¿A cuántos miembros de la Guardia Mora de Franco cree usted que habría podido matar ese rojo con su pistolita? —insistió el anciano, cuya feroz ironía quedaba enturbiada, o reforzada, según se entendiera, por la ausencia de cualquier deje humorístico en su pronunciación—. Si lo llegan a apresar, a la mañana siguiente a ese no lo reconoce ni la madre que lo parió. No saben ustedes cómo se las gastan los moros.

En realidad, me constaba que el comisario Rejas sabía perfectamente cómo las gastaban los moros. Para su fortuna, eso sí, los había conocido como integrantes de su bando. No es que el comisario fuera especialmente pródigo relatando sus andanzas bélicas, menos aún a sus subalternos, pero el puesto que ostentaba no lo había obtenido por su simpatía ni por intercesión divina. Se contaban historias de su papel en la guerra que no debían de ser del todo ciertas, pero tampoco totalmente fantasiosas. Como oficial del glorioso Ejército de Liberación Nacional, el futuro comisario se habría aplicado en cuerpo y alma a las labores de control de las zonas recién ocupadas, labores estas por las que se le otorgó el sobrenombre, felizmente olvidado ya por casi todos, de El sangrador de León, provincia de la que su familia era originaria. Las Fuerzas de Regulares indígenas, los moros, se habían movido como él por las primeras líneas del frente, y era impensable que el comisario no hubiera estado al tanto de sus actividades. En cuanto a don Antonio Luis, sí era posible que, por su edad, no hubiera sabido de las actividades, o atrocidades, de los moros más que de oídas. Al igual que yo.

—Que el intento careciera de posibilidades de éxito es lo de menos —afirmó el comisario, conciliador—. Lo relevante es el hecho en sí: que alguien planeara atentar contra la vida de Su Excelencia. Esto es algo a lo que no hay que restarle importancia.

—Yo no le resto importancia —aseguró don Miguel Ángel—, solo digo que no hace falta sacar las cosas de quicio. Si aún estuviera vivo, pues bien, se le interroga y se le sonsaca lo que se pueda. Pero estando muerto no creo que sea necesario revolver más las cosas.

Me asombraba sobremanera la actitud de don Miguel Ángel ante el incidente, aunque me asombraba más aún que esa actitud representara la actitud del mismísimo director general de Seguridad, que era quien respaldaba la presencia del anciano en la reunión. A la Dirección General de Seguridad, como institución encargada de velar por el orden público en el país, le correspondía liderar la investigación de cualquier caso en el que pudieran estar involucradas organizaciones opositoras clandestinas, pero por algún motivo era evidente que en este caso no iba a ser así. La DGS quería echar tierra al asunto y no llevarlo más lejos. Yo, por la parte que me tocaba, confiaba en que fuera este criterio el que terminara por imponerse. No me apetecía meterme de lleno en el lodazal que atisbaba frente a mí.

—Será Su Excelencia quien valore en última instancia la importancia que haya que darle al suceso —indicó don Antonio Luis—. Mientras tanto, nuestro deber es averiguar todo lo que podamos. Es la mejor manera de cubrirnos las espaldas. Y si finalmente, tal y como parece, no estamos más que ante el rapto de locura de un comunista de tercera, pues mejor.

—Sigo sin hacerme una idea de lo ocurrido —dije—. ¿Cómo murió ese hombre?

—Diga usted mejor «ese muchacho» —me corrigió el anciano don Miguel Ángel—, que a tanto como «hombre» apenas si llegaba.

—¿Qué edad tenía?

—Veintidós años —respondió el comisario—. Y aún no está claro cómo murió. Los forenses dicen que fue por desangramiento. Tenía un balazo en la pierna.

—¿Un balazo?

—Sí, en la parte interior del muslo derecho. —El comisario levantó su pierna derecha y señaló la ubicación precisa con el índice de su izquierda, como si describiera una cornada—. La primera hipótesis es que se le hubiera disparado el arma por error al saltar la tapia del recinto, pero la máuser tenía el cargador completo y no había sido disparada en las últimas horas.

—¿No pudo ser un accidente de caza o algo parecido? —pregunté, sin mucha convicción—. No sería el primero que ocurre en los alrededores de El Pardo. El asesino, o la víctima, según se mire, se dirigía tan tranquilo a El Pardo a cargarse al Caudillo, cuando un cazador furtivo le soltó un tiro confundiéndolo con un gamo.

Don Antonio Luis soltó una carcajada. El comisario me fulminó con la mirada.

—Es una ocurrencia descabellada, pero tiene más sentido que otras que he oído a lo largo del día —me defendió el anciano don Miguel Ángel, y la ira en la mirada del comisario se atenuó en parte—. Sin embargo, parece ser que la marca de la herida no es la que dejaría una escopeta de caza, sino la de una pistola de calibre bajo.

—¿La víctima iba acompañada y se produjo una discusión entre camaradas? —propuse.

—Eso es más probable —respondió don Miguel Ángel.

—Pero si así fue —continué el razonamiento—, entonces no pudo ser un sujeto que actuara en un rapto de locura, como ha aventurado antes don Antonio Luis, sino que estaríamos hablando de un rapto de locura de al menos dos personas, algo bastante difícil de concebir, y lo que nos lleva a suponer que estamos ante algo distinto, algo tal vez mucho más serio.

—He ahí la cuestión —dijo don Antonio Luis, señalándome de nuevo con su índice; debía de ser un rasgo propio de su expresión corporal—. Es usted un hombre perspicaz, Trevejo. Hace honor a su fama. Lo que hay que averiguar en definitiva es si se trata de un suceso aislado, y por tanto insignificante, o de una conspiración de mayor calado.

Don Antonio Luis pronunció la palabra «conspiración» con un tono displicente, lo que dejaba bien a las claras que para él esta propuesta carecía de toda lógica. A la vez, aclaraba la postura del Ministerio de Gobernación con respecto al incidente. Esto me tranquilizó: si ni la DGS ni Gobernación creían que este caso fuera a dar mucho de sí, era improbable que yo fuera a salir malparado, aun en el supuesto de que no lograra un resultado positivo. El comisario Rejas parecía el único empeñado en ahondar en el asunto. Imaginaba que su intuición le decía que aquello era una oportunidad de anotarse un triunfo en su ya holgado palmarés.

—Pero aunque fuese un suceso aislado —dije—, estaríamos hablando de al menos dos sujetos armados en las inmediaciones de El Pardo. Hubiera o no preparación, premeditación o conspiración, no creo que en ningún caso el suceso pueda ser catalogado de insignificante.

—Creo que me he expresado mal —respondió don Antonio Luis—. No quería decir que el suceso fuera insignificante en sí mismo. Lo que quería decir es que si confirmamos que se trató de un hecho aislado, en el que no hubo más que uno o dos individuos implicados, o incluso cinco o seis, el hecho sería insignificante para el Estado. Nada ni nadie, ni siquiera ustedes, la Policía, podría impedir que un grupo de descerebrados se hiciera con un arsenal y sembrara el desconcierto en El Pardo o en cualquier otra parte. Pero eso sería algo muy distinto a que estos elementos armados actuaran a las órdenes de un órgano de dirección de la disidencia, y que el ataque respondiera a un plan de más envergadura.

—Lo que hay que saber es cuántos eran y quién los dirigía, si es que estaban dirigidos por alguien —resumió el comisario—. Eso es lo que le toca a usted averiguar, Trevejo. Esa es su misión.

—¿Tienen a mano el historial de la víctima? —pregunté.

El comisario se acercó a la mesa y agarró una carpeta de cartón en cuyo interior no había más que dos o tres folios.

—Ahí lo tiene —dijo, tendiéndomela—. Nada del otro jueves. Esto es todo lo que tenemos aquí en Madrid.

Hojeé por encima los documentos. El nombre del sujeto no tenía desperdicio: Francisco Javier Olegario Carbonell Villalte. La foto que acompañaba a la ficha se la debían haber tomado en alguna de las tres ocasiones en que había sido arrestado por la Brigada Social: una en Tarragona, otra en Zaragoza, y la última en Toledo. Era un joven con la cara redonda como un pan de pueblo, ojillos de cordero, calvicie prematura, y al que se le intuía un cierto sobrepeso. No tenía pinta de disidente ni de asesino, sino de pastor o charcutero. Era natural de un pequeño pueblo de la provincia de Lérida, y primogénito de una familia de extracción humilde. No constaba lugar de residencia habitual, ni estudios, ni profesión conocida.

—Reparto de panfletos y reuniones callejeras con integrantes de partidos y sindicatos clandestinos —dije, devolviendo los papeles a la carpeta—. Ni un viaje al extranjero, ni un delito de sangre. Pasó un año en prisión al ser detenido durante una redada a un piso franco de los comunistas, pero no pudo probarse su vinculación al partido. Dado que la redada había venido motivada por un soplo, me inclino a pensar que sus camaradas lo usaron como carnaza para la Policía. Tiene toda la pinta de ser un mindundi. No me encaja en el perfil de alguien que intentara atentar contra la vida del Jefe del Estado.

—Un comunista de tercera categoría, lo que yo he dicho —afirmó don Antonio Luis—. De esos jóvenes opositores de medio pelo en la periferia de los partidos que se debaten entre unirse definitivamente a la causa, entrar en la liga de delincuentes comunes o reformarse y cambiar de vida, que es lo que hacen la mayoría una vez pasado el ardor de la juventud, que ya se sabe que es una etapa contestataria por naturaleza.

—A este ya no habrá quien lo reforme —afirmé.

—No, inspector, a este ya no. Pero ya verá usted cómo en pocos años todos esos que están dando por saco en las universidades se meten en vereda ellos solitos. Yo soy partidario de dejarlos a su aire, que den gritos hasta que se desgañiten, porque lo único que buscan es llamar la atención. Cuantos más palos les damos, mejor para ellos, más legitimados se sienten para seguir agitando el avispero.

—El muchacho este, Francisco Javier Olegario, no había visto nunca una universidad nada más que en fotografía. No creo que su caso tenga mucho que ver con el de esos jóvenes que usted dice. Los universitarios vienen de buenas familias, son chicos leídos y cultivados. Todo lo contrario que este pobre diablo, a juzgar por su historial.

—En el fondo es exactamente lo mismo, créame. Vengan de donde vengan, los jóvenes siempre están predispuestos a dejarse influir por los agitadores. Tanto da que sea en la universidad, en una fábrica, o en un campo de olivos. Y tanto da que se apelliden Mazas, Múgica, Pérez o García. Yo lo que digo es que perseguir excesivamente a los jóvenes es echar combustible a unas brasas que de otro modo se extinguirían por sí mismas sin mayores contratiempos. Los de la universidad, sin ir más lejos, ¿por qué protestan? ¿Es que no tienen libros para estudiar? ¿No tienen ya un sindicato que los representa? Armar jaleo, el deseo de hacerse notar, es propio de la juventud. A los que hay que perseguir y castigar no es a ellos, los jóvenes estudiantes de bien, que son el futuro de este país, sino a los que los azuzan, los infiltrados comunistas que pululan por las aulas. A esos hay que arrestarlos y echarlos a los perros.

—¿Y a los jóvenes estudiantes que son a la vez infiltrados comunistas?

—Pues a esos también, a los perros. Pero al resto es mejor dejarlos a su aire, que se desahoguen gritando al aire. En cuanto maduren caerán en la cuenta de su error. Si los castigamos en exceso, corremos el riesgo de que su animadversión hacia el Estado, ahora pasajera, se haga crónica, y que de aquí a unos años los tengamos todavía enfrente, cuando ocupen puestos de relieve en la sociedad. Imagínense: economistas, abogados, médicos, periodistas, escritores… Todos ellos conjurados contra el régimen solo porque cuando eran unos críos se nos fue la mano con la porra.

El anciano don Miguel Ángel y el comisario Rejas escuchaban atónitos a don Antonio Luis, y los dos parecían dispuestos a intervenir en cualquier momento para contradecir la tesis del joven vicesecretario. El planteamiento oficial del Estado con respecto a las movilizaciones juveniles era aplicar mano dura. A mí me parecía que a don Antonio Luis no le faltaba razón, pero quizá tuviera que ver con el hecho de que pertenecíamos, año arriba año abajo, a la misma generación. La primera que no había entrado en combate durante la guerra, o que solo lo había hecho en los últimos meses o semanas del conflicto. Nuestra visión debía de ser a la fuerza distinta a la de las generaciones precedentes. Sin embargo, no era momento de enfrascarse en una discusión sobre un tema con tantas aristas.

—¿Qué hay de la familia del muerto? —pregunté, cambiando de tercio antes de que don Antonio Luis fuera más allá con su planteamiento.

—Todavía estamos en ello —respondió el comisario, satisfecho porque la conversación volviera a sus derroteros—. Los de la Social ya se han puesto a escarbar en su árbol genealógico. Pero a priori no parece que haya nada reseñable: ningún familiar cercano ha sido nunca acusado ni condenado por ningún delito político. Ni por ninguna otra clase de delito, ya puestos. Aunque pronto nos mandarán más información desde Cataluña.

—¿Qué se sabe de sus amistades en la capital?

—No tenemos datos. Puede que se hubiera instalado en Madrid hacía poco tiempo, o que estuviera de paso. Pero seguro que usted puede tirar de sus contactos y averiguar en qué círculos se movía.

—Haré lo que pueda.

—Tiene vía libre para conducir la investigación por donde considere oportuno. El juez instructor ya ha sido informado del carácter especial del caso y está de acuerdo en que sea usted quien marque los tiempos. Puede contar con todo lo que necesite: hombres, vehículos, acceso a los archivos centrales… Si alguien le pone algún obstáculo en su investigación, hágamelo saber.

—Le agradezco la confianza, señor comisario. Espero estar a la altura.

—Lo estará, no lo dudo —aseguró don Antonio Luis—. Es usted el inspector estrella de su brigada. Hará usted honor a la Medalla de Plata al Mérito Policial que le otorgó el ministro años atrás.

—La medalla no fue más que un premio a mi torpeza —dije—. Permití que me pegaran un tiro durante una operación policial y salvé la vida por los pelos. No fue una actuación especialmente meritoria.

Como recuerdo de aquella malograda intervención, además de la medalla, me había quedado una hermosa cicatriz en el abdomen y también un miedo irracional a los catéteres, puesto que tras el balazo había tardado varios meses en volver a orinar por mí mismo.

—Yo también lo veo a usted un hombre capaz, inspector —convino el anciano don Miguel Ángel—. Tenía mis reticencias, pero ahora me parece usted la persona adecuada.

—Es un honor —dije, haciendo una leve reverencia con la cabeza—. ¿A qué hora está programada la autopsia?

—De momento a ninguna —respondió el comisario—. El juez aún no ha ordenado el levantamiento.

—¿Por qué no?

—Los tiempos se han alargado debido al emplazamiento donde se halla el cuerpo. Desde que se dio el aviso hasta que el juez se desplazó al lugar pasaron varias horas. Y luego pasaron varias horas más hasta que se decidió la manera más conveniente de encarar el asunto. Finalmente, el juez decidió que era mejor aguardar a que usted acudiera allí en persona y diera el visto bueno para el levantamiento.

—O sea, que el cuerpo lleva todo el día tirado a pleno sol.

—Si está al sol o a la sombra lo desconozco. Pero debe usted salir para allá cuanto antes. Tiene un coche con el motor encendido esperando en la puerta. El caso, huelga decirlo, tiene prioridad absoluta sobre cualquiera que tuviera usted asignado. Márchese ya, no podemos perder ni un minuto más.

—A sus órdenes, señor comisario. Con su permiso, señores.

Abandoné el despacho y cerré la puerta tras de mí. Mamen había regresado a su escritorio en el antedespacho. Parecía recuperada del conato de vahído de hacía un momento.

—¿Mejor? —pregunté.

—Algo mejor, sí —respondió Mamen, y bajando la voz, preguntó—: ¿Cómo ha ido? ¿Para qué te querían?

—Para endiñarme un encargo jodido, con perdón. ¿Para qué va a ser si no?

—Vaya, lo siento. Pero seguro que sales adelante, Ernesto. Tú siempre lo haces.

—Ya, sí, pero mientras tanto se pasa mal. A veces me dan ganas de dejar todo esto.

—¿La Policía?

—Sí, la Policía. El trabajo como tal no es que sea duro, pero echo de menos llevar una vida más tranquila.

—Tú nunca has llevado una vida más tranquila. No puedes echar de menos lo que no has conocido.

—Es una forma de hablar. Estoy cansado de andar siempre de un lado para otro recibiendo órdenes y tratando con ladrones, timadores, asesinos… Al final se harta uno. Creo que si encontrara una buena mujer me dedicaría a otra cosa. Abriría una tienda o me compraría una parcelita en el campo para vivir de la tierra. Y formaría una familia. No quiero estar solo in sécula seculórum.

—Entonces me parece que te queda cuerda para rato en este negocio. Tú no sabes ni a qué huele una buena mujer. Tienes debilidad por las perdidas.

—Las perdidas, como tú las llamas, son las únicas que quieren saber de mí. Las decentes no me dais bola.

—Yo siempre te he dado bola. Demasiada. Solo que no en el sentido que tú quisieras.

—El niño que llevas dentro podía haber sido mío. Lo sabes, ¿no?

—Al final te vas a ganar un guantazo antológico, te lo aviso. Y deja de repetir lo del embarazo, que al final alguien se va a pensar que es cierto.

—Todavía estamos a tiempo de que lo sea.

—Si no fueras tan imbécil, qué bien te iría.

—Si no fuera tan imbécil, no sería yo. Pero tampoco me va mal del todo, no te creas. Hoy es que me encuentro un poco desanimado, pero creo que es por el calor.

—Lárgate y déjame tranquila, que ahora que me había recuperado me estás poniendo enferma otra vez.

3

Después de pasar por la sala de inspectores a recoger mi sombrero y mi libreta de notas, bajé a la Puerta del Sol. A pe-sar de lo que había dicho el comisario, no había nadie esperándome. Como me imaginaba, lo del coche con el motor encendido había sido una licencia poética. Me cobijé en una sombra de la calle de Carretas y me encendí un pitillo. Consulté mi reloj, un Cyma con caja de acero, regalo de mis compañeros de brigada por mi reincorporación tras el balazo que me valió el galardón ministerial; eran las cinco menos cuarto.

Poco después de arrojar la colilla, un Peugeot 203 Berlina de color negro cruzó por delante de la calle hasta detenerse frente a Gobernación. Al volante iba un agente de la Policía Armada, un chico joven, rubio, con cara de sueño, que se asomó por la ventanilla en mi busca. Lo saludé con la mano y me dirigí hasta el vehículo. Antes de entrar, escuché una voz a mi espalda.

—Espera, Ernesto.

Era mi compañero de brigada Carlos Bustos. Salía de jefatura a toda prisa, aún con la americana a medio colocar.

—¿Qué pasa? —pregunté.

—Me voy contigo —respondió—. Orden de mi tío.

—¿Conmigo?

—Me ha dicho que te acompañe. Cree que te hará falta alguien que te ayude.

Carlos Bustos era sobrino del comisario Rejas y su más que probable sucesor en el cargo a medio o largo plazo. Su tío solo lo destinaba a misiones facilonas con las que pudiera hacer méritos para afianzar su carrera y asegurarse futuras promociones. Que me endilgaran a Bustos de compañero era un augurio fiable de que la misión llegaría a buen puerto. Aunque aquella tarde ni su presencia logró desvanecer del todo la sensación de mal fario que me embargaba.

—No sé qué ayuda me vas a prestar tú —dije—. Pero bueno, por lo menos así somos dos a compartir el trabajo. Y las culpas.

Nos sentamos los dos en el asiento trasero. El chofer arrancó y recorrimos las calles del centro a toda velocidad sin respetar las normas de tráfico, a pesar de que el vehículo carecía de sirena o de distintivos policiales.

—¿Adónde vamos? —preguntó Bustos, sacando de un bolsillo un paquete de rubios y ofreciéndome.

—¿El comisario no te ha informado de nada? —pregunté, negando con la cabeza; el vehículo culeaba demasiado para arriesgarme a que la ceniza de un cigarrillo me quemara la ropa.

—No, de nada en absoluto —respondió Bustos, prendiéndose un pitillo con un Zippo dorado que tenía un relieve de plata de la bandera norteamericana—. ¿Te gusta el mechero? Me lo ha traído de los Estados Unidos un colega americano destinado en Torrejón.

—Esos mecheros los venden en todas partes —dije, sin saber si era cierto, solo por bajarle los humos—. Te lo ha podido comprar en cualquier tienducha de Vallecas.

Bustos sonrió, impasible al comentario, sosteniendo el cigarrillo entre el índice y el corazón y mirándome de reojo con el ceño a medio fruncir, con un estudiado gesto de galán de cine. Un gesto así resultaría ridículo en cualquier otro, pero no en Bustos. Con su piel tostada como de marinero, su cabello moreno con caracola en la frente y su bigotillo engominado, Bustos poseía una fachada propia para acompañarlo. A menudo me decían que yo no tenía aspecto de policía, pero el caso de Bustos era aún peor. Yo era un tipo del montón, ni guapo ni feo, ni alto ni bajo, y si no encajaba bien en el molde de un servidor de la ley, al menos tampoco desentonaba demasiado. Él, en cambio, era un hombre atractivo, lo que se dice un guaperas, y además provenía de una familia pudiente, por lo que podía permitirse vestir con ropa cara, conducir deportivos, e ir de copas a bares exclusivos del centro. Era un señorito de papá, alguien a quien uno se imaginaría tomando un cóctel en la cantina de un club de tenis, no dando palizas a delincuentes en los sótanos de jefatura.

Mientras dejábamos atrás la Ciudad Universitaria puse a Bustos al corriente del asunto. Al exponerlo todo de corrido me percaté de que era todavía más inverosímil de lo que me había parecido. Lo del joven disidente asesinado mientras se dirige a El Pardo a matar al Caudillo era una premisa demasiado rocambolesca hasta para una novela de a duro. Al terminar mi relato, Bustos sacó de alguna parte un cenicero portátil de latón decorado con unas alas de águila —imaginaba que también proveniente de los Estados Unidos— y descabezó el pitillo en su interior.

—¿Eso es todo? —preguntó.

—Eso es todo —respondí.

—Pues vaya.

—¿Tú qué te esperabas?

—Yo qué sé, algo más emocionante. Lo que me has contado apesta a aburrimiento.

No supe qué contestar. Me volví hacia la ventanilla y observé el paisaje de encinas en torno a la carretera que llevaba a El Pardo. No era la primera vez que transitaba por ella, aunque la última había sido hacía ya algunos años, poco después de que el municipio de El Pardo fuera incorporado al término municipal de Madrid. Compuesto casi en exclusiva por edificios de uso militar, descolgado del núcleo urbano de la ciudad, y lugar de residencia de Su Excelencia Francisco Franco, El Pardo era con diferencia el distrito más pacífico de la ciudad. En su arteria principal, la avenida de la Guardia, no había más movimiento que el de las sombras de las numerosas aves que planeaban sobre nosotros. Entre ellas creí distinguir la sombra de un águila, aunque bien pudo ser la de un buitre. Nunca fui muy aficionado a los auspicios de nuestros ancestros romanos, por lo que no quise extraer de esto ninguna interpretación acerca de nuestro futuro.

A la altura del Palacio de El Pardo, hogar del Jefe del Estado, hubimos de cruzar un control policial. Nuestro conductor redujo la velocidad del vehículo, sin llegar a detenerlo, y saludó a los agentes con la mano. Estos devolvieron el saludo y despejaron el camino.

Dejamos atrás el Palacio y avanzamos hasta llegar a un humilde cementerio alejado del resto de edificaciones. En algún sitio había leído que aquel cementerio se había construido como última morada para altos cargos del régimen y también, llegado el momento, para el propio Caudillo. Junto al cementerio, bloqueando la carretera, había una tapia de poca altura con una puerta metálica. Delante de la puerta, un jeep verde aparcado a la sombra de un árbol. Un hombre con uniforme de pana color caqui estaba recostado sobre el capó, abanicándose desganadamente con un gorro en el que destacaba una escarapela de la bandera nacional.

—Buenas tardes —saludó el hombre—. ¿Quién de ustedes es el inspector Ernesto Trevejo?

—Yo —respondí, abriendo la puerta del vehículo, que nuestro conductor aparcó frente al otro coche.

—Mi nombre es Augusto, guarda de El Pardo, a su servicio. Vamos, suba, que lo están esperando.

El guarda abrió la puerta metálica que daba acceso al monte y se puso al volante del jeep, arrancando el motor. Yo me senté en el asiento del copiloto, mientras que Bustos se hizo un hueco en la parte trasera, que carecía de asientos y estaba ocupada por herramientas de trabajo para el campo. El agente que nos había traído dijo que tenía órdenes de aguardar allí a nuestro regreso. Se quedó fumando y paseando junto a la entrada del cementerio.

—¿Cuánto dista de aquí el lugar donde encontraron el cuerpo? —pregunté al guarda.

—Un buen trozo —respondió—. Está en la otra punta del monte.

—¿Fue usted quien lo encontró?

—No, fue un compañero. El juez ya lo ha interrogado, me parece.

—¿Cuánto cree usted que tardaría alguien en llegar hasta aquí, hasta la entrada del monte, partiendo del lugar del hallazgo?

—¿A pie? Pues no sé qué decirle, porque dependería del camino que se tomara. Pero no creo que menos de tres horas.

—¿Tres horas?

—Y eso conociéndose bien el monte. Si no, pueden ser cuatro, cinco, seis, qué sé yo. Y en mitad de la noche ya ni le cuento.

La pista forestal por la que circulábamos estaba en buen estado, por lo que el guarda pudo acelerar el jeep casi tanto como en una carretera convencional. La nube de polvo que levantábamos a nuestro paso se elevaba una veintena de metros. Como la brisa que soplaba era insuficiente para disolverla, la nube quedaba suspendida en el aire como un banco de niebla.

—Aquí, entre nosotros —dije—, ¿de verdad cree usted que el tipo al que han encontrado muerto pretendía atentar contra Su Excelencia?

El guarda Augusto se tomó unos segundos para reflexionar su respuesta. La pregunta lo había pillado desprevenido.

—Bueno, quién sabe —comenzó, titubeante—. Cosas más raras se ven en la vida. Pero yo, ciertamente, no lo acabo de creer. Todavía si hubieran venido seis o siete, y con alguna metralleta o algo, pues a lo mejor. Y usted, señor inspector, ¿cree que el pollo ese venía a matar al Caudillo, si me permite que se lo pregunte?

—Se lo permito, pero no sé qué responderle. Estoy igual que usted.

—Igual, lo que se dice igual, supongo que no. A usted le habrán dado más detalles. Aquí la orden es guardar silencio sobre lo ocurrido. Nadie abre la boca ni para bostezar.

El jeep se desvió de la pista principal y se internó por un sendero más angosto en dirección al Noreste, a través de un soto entre cerros de poca altura. El bosque era ralo, mayormente encinas y algún pino solitario.

—Ya estamos cerca —anunció el guarda—. Nosotros, al ir con el coche, hemos dado más vuelta, pero, como le he dicho, yendo a pie se puede recortar bastante el recorrido.

—¿Cree usted que alguien que no conociera el monte habría podido orientarse y llegar hasta el Palacio? —pregunté.

—No, no lo creo. Salvo que se orientara mirando a las estrellas, como los marineros.

—¿Ni siquiera con una brújula y una linterna?

—Sí, claro, con una brújula y un poco de experiencia en moverse por los montes… Pero lo de la linterna es distinto: tarde o temprano el intruso acabaría teniendo que pasar cerca de alguna de nuestras cabañas, y entre el ruido de las pisadas y la luz de la linterna no tardaría en ser descubierto. La vigilancia en el monte no es especialmente férrea, pero somos muchos, y siempre estamos alerta para evitar la presencia de cazadores furtivos.

—¿Cuántos guardas hay en el monte de El Pardo?

—Pues no recuerdo el número exacto, pero somos unos veintitantos, un guarda con una caseta en cada uno de los cuarteles en que se divide el monte. El espacio del que se ocupa cada guarda es extenso, pero ya ve usted que el bosque no es muy espeso y permite ver a distancia, por lo que sería complicado que alguien pudiera atravesar todo el monte durante la noche alumbrándose con una linterna sin que ninguno de nosotros advirtiera su presencia.

Bustos, que se había mantenido en silencio durante el trayecto, se asomó desde la caja del jeep, colocando su cabeza entre la del guarda y la mía.

—¿Cómo es que hay tantos guardas en este monte? —preguntó—. ¿Qué tiene este monte de especial?

El guarda lo miró extrañado, como evaluando cuál era el alcance de la ignorancia de mi compañero.

—El monte de El Pardo es un área restringida —explicó el guarda, con desgana, casi con cierta vergüenza por tener que explicar algo así a un agente de Policía—. Hace no sé cuántos siglos hubo un rey que lo mandó cercar con una tapia, porque todo este monte era un coto de caza privado de la realeza y no quería que los campesinos de los pueblos de al-rededor le espantaran las piezas. ¿Sabe usted qué rey fue el que mandó hacer la tapia, inspector? —El guarda me miró y yo no supe si se trataba de una pregunta retórica; resultó que no lo era. El guarda continuó—: Ya no me acuerdo quién fue. Lo mismo da. La cuestión es que a día de hoy el acceso al monte de El Pardo sigue estando prohibido. Todo lo que queda dentro de los noventa kilómetros de tapia que lo rodean pertenece a Patrimonio Nacional.

—Noventa kilómetros de tapia —dijo Bustos—. Y todo para que su alteza cazara a sus anchas.

—Exactamente. Y donde antes cazaban reyes pues ahora caza el Caudillo. Aquí las cosas han cambiado poco en los últimos siglos.

—Entonces, todo el monte es algo así como el patio trasero de la casa de Su Excelencia —apuntó Bustos.

—Algo así, sí.

—Hay que ver lo que aprende uno.

La arboleda se hizo más difusa y llegamos a un claro donde confluían varias pistas forestales. En el centro del claro había un edificio grande y de una sola planta, con paredes encaladas y una torreta hexagonal de baja altura en el centro. Tenía aspecto de ser el cortijo de una familia de latifundistas, aunque estaba en muy mal estado: las fachadas, agrietadas y cubiertas de musgo; las rejas de las ventanas, carcomidas de óxido; y la puerta principal, parcheada y desvencijada.

—Esta es la Casa de Navachescas —explicó el guarda—. Es una de las casas donde habitamos los trabajadores del monte cuando no estamos por ahí desperdigados en nuestras casetas.

Frente al edificio había aparcada una ambulancia y varios vehículos de la Guardia Civil. Un agente de este cuerpo, desprovisto de la capa preceptiva, como no podía ser de otro modo dada la temperatura, salió inmediatamente a nuestro encuentro.

—¿Inspector Trevejo? —me preguntó, nada más salir del jeep.

—¿Dónde está el juez? —pregunté yo casi a la vez.

—Está dentro, esperándolo.

El agente nos condujo al interior del edificio. En el patio central había un corrillo de mujeres de distintas edades, todas vestidas con ropas en tonos oscuros, tal vez por respeto al difunto hallado en el monte. Alrededor del corrillo, un grupo de niños a medio vestir buscaba insectos y reptiles en las grietas de los muros.

—Aquí es —indicó el guardiacivil, antes de precedernos por una puerta que daba a una sala de planta rectangular, con una larga mesa de madera, amplios ventanales a la dehesa, y decenas de trofeos de caza en las paredes. Cada animal mostraba un gesto distinto, como si cada uno hubiera encarado el instante final a su manera. Los había asustados, los había irreverentes e incluso alguno aparentaba indiferencia. El juez estaba sentado en una silla de enea de cara a uno de los ventanales. Fuera se divisaban un par de asnos atados a un poste, sus rabos balanceándose furiosos contra las moscas como las agujas de dos metrónomos invertidos.

—¿Señoría? —preguntó el guardiacivil.